II. PAS DE SOLUTIONS MIRACLES, MAIS UN PLAN D'ACTION GLOBAL ET STRUCTUREL

L'étude de la formation des prix dans les outre-mer, avec des nuances selon les territoires, ne met pas en évidence une cause principale sur laquelle il suffirait d'agir pour résorber massivement l'écart de prix. Pour la plupart des observateurs, le facteur prédominant demeure les contraintes propres aux petites économies insulaires, à savoir l'éloignement et l'étroitesse des marchés. Ce facteur immanent ne peut être effacé, mais seulement atténué ou compensé.

La mission estime donc que seul un plan d'action global et structurel permettra d'apporter à la fois des réponses de court et long terme.

Le protocole conclu en Martinique illustre cette exigence d'une approche plus globale. Olivier Jacob, directeur général des outre-mer, décrit « une fusée à trois étages » : baisse de l'octroi de mer sur des catégories de produits, baisse de la TVA et réduction des frais d'approche. On pourrait en ajouter un quatrième : la modération des marges.

Plus récemment encore, on saluera les réflexions engagées lors d'un colloque organisé par l'assemblée de la Polynésie française les 19 et 20 mars dernier. Plusieurs recommandations ambitieuses et innovantes, tournées vers l'ouverture des marchés et l'entreprise, ont émergé pour nourrir les décisions des élus.

Le Protocole d'objectifs et de moyens de lutte contre la vie chère conclu en Martinique le 16 octobre 2024

Le 16 octobre 2024, un protocole a été signé en Martinique pour lutter contre la vie chère, en réponse à la mobilisation populaire face à la hausse des prix de l'alimentaire. Cet accord, qui implique une trentaine de partenaires publics et privés, a pour triple objectif de faire baisser les prix des produits alimentaires, augmenter la transparence et développer la production alimentaire locale.

Une baisse des prix pour les consommateurs

Cet accord prévoit une baisse moyenne de 20 % sur le prix de près de 6 000 produits de grande consommation. Cette réduction concerne des denrées alimentaires essentielles (pâtes, lait, beurre, thon, haricots, huile) ainsi que des produits d'hygiène courants (couches pour bébé, dentifrice, papier toilette). Il vise également à réduire l'écart moyen des prix entre l'Hexagone et la Martinique pour le contenir entre 5 et 25 %, contre 40 % actuellement.

Un contrôle renforcé des marges et une fiscalité allégée

Pour éviter les marges excessives, les distributeurs s'engagent à n'appliquer aucune marge excessive sur l'ensemble des produits de l'alimentation courante. L'accord prévoit un renforcement des contrôles des prix et des marges par les services de l'État avec des vérifications systématiques tous les six mois. Il saisira à cette fin l'Autorité de la concurrence. De plus, le protocole souhaite renforcer les moyens de l'OPMR qui sera accompagné d'un financement de la Collectivité Territoriale de Martinique, qui prendra en charge la mise en place d'une mission de contrôle de l'application du présent protocole. Il inclut également des mesures fiscales, telles que la suppression de l'octroi de mer sur 54 familles de produits et l'exonération totale de TVA sur 69 familles de biens de consommation courante.

Un soutien logistique pour réduire les coûts d'acheminement

Afin de réduire les coûts d'acheminement des marchandises, l'accord instaure un fonds de compensation du fret, financé par l'État et le transporteur CMA-CGM, pour diminuer les frais d'approche des produits alimentaires. Il prévoit également l'élargissement de l'aide au fret aux produits bruts destinés à être transformés, en provenance des pays de la CARICOM et des Amériques.

Favoriser la production locale et protéger le commerce de proximité

Dans une logique de souveraineté alimentaire, l'accord apporte un soutien financier aux agriculteurs locaux à travers un contrat de transition agroécologique. Une enveloppe de 2 millions d'euros est mobilisée pour accompagner la diversification agricole et encourager des pratiques plus durables. Enfin, pour préserver les commerces de proximité face à l'expansion de la grande distribution, l'accord prévoit un moratoire de dix ans sur la création de nouvelles surfaces commerciales alimentaires de plus de 1 000 m².

Les acteurs ont convenu de mettre en oeuvre ce protocole à partir du 1er janvier 2025. Une première mesure a été instaurée le 1er mars dernier, la suppression de la TVA sur 69 produits. Afin de suivre l'avancement de la mise en oeuvre de ces mesures, les acteurs se sont engagés à établir un suivi trimestriel.

A. RÉTABLIR LA CONFIANCE : POUR UNE JUSTE TRANSPARENCE

La vie chère alimente des tensions sociales, politiques et économiques dangereuses pour le développement des outre-mer. Ces tensions se transforment en suspicions ou accusations contre tel ou tel acteur économique qui alimenterait la hausse des prix à son profit.

Ce climat est alimenté par un manque de transparence persistant, en dépit de progrès réalisés ces dernières années, qui ne permet pas d'objectiver le débat public.

1. Contraindre les entreprises à publier leurs comptes

La principale atteinte à la transparence est la non-publication de leurs comptes par les entreprises ultramarines.

Pour rappel, aux termes des articles L. 232-21 à L. 232-26 du code de commerce, lors de la clôture de chaque exercice annuel, toute société commerciale doit obligatoirement déposer ses comptes annuels au registre du commerce et des sociétés (RCS). Ces documents comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe comptable.

Or comme le relève un récent rapport de la commission des affaires économiques du Sénat15(*), les entreprises implantées en outre-mer respectent beaucoup moins que leurs homologues de l'Hexagone leurs obligations de dépôt et de publication des comptes : à la Martinique, par exemple, seulement 24 % des sociétés déposent leurs comptes, contre 85 % au niveau national.

Cette non-publication illégale est perçue comme une stratégie d'opacité, en particulier lorsqu'elle est le fait de grands groupes de la distribution et de la vente. Le groupe GBH en est devenu le symbole.

La non publication des comptes est certes assortie de sanctions, mais celles-ci ne sont pas dissuasives pour des entreprises de taille importante (1 500 euros d'amende et 3 000 euros en cas de récidive, sous réserve que les faits ne soient pas prescrits au bout d'un an).

Cette problématique est partagée dans les collectivités du Pacifique. Johanne Peyre, présidente de l'autorité polynésienne de la concurrence, est ainsi favorable à de nouvelles obligations déclaratives aux groupes intégrant à la fois des activités d'importation et de distribution, afin d'assurer une meilleure traçabilité des marges et des prix de transfert intragroupes.

Plusieurs propositions de loi, récemment déposées et examinées par le Parlement, tendent, d'une part, à alourdir les sanctions en cas de non publication et, d'autre part, à étendre la nature et la fréquence des obligations déclaratives en exigeant la publication régulière de divers ratios ou taux de marge.

La mission estime que le respect de l'obligation de publication déjà en vigueur doit demeurer le premier objectif, avant d'envisager l'alourdissement des obligations déclaratives. Inonder les préfets et les Observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR) par des transmissions systématiques de documents, en dehors de tout problème particulier, et imposer de nouvelles obligations aux entreprises risquent d'avoir des effets contraires à ceux poursuivis : une administration locale surchargée, des entreprises stigmatisées indifféremment, un droit complexifié.

À cette fin, l'alourdissement des sanctions et l'ouverture au préfet16(*) d'un pouvoir de saisine du président du tribunal de commerce en référé aux fins d'enjoindre aux dirigeants défaillants la publication des comptes sous peine d'astreinte dissuasive sont deux modifications simples et plus efficaces. C'est la position adoptée par le Sénat à l'article 1er de la proposition de loi « Vie chère » dite Lurel, examinée en séance publique le 5 mars dernier.

C'est aussi celle de la délégation sénatoriale. Cette faculté de saisine du président du tribunal de commerce par le préfet en référé pourrait aussi être étendue au président des OPMR qui est lui-même un magistrat financier. Ces propositions pourraient inspirer également le droit des sociétés localement applicable dans les collectivités du Pacifique.

Il faut enfin espérer, avant d'en arriver à ces extrémités, que l'attitude des entreprises ultramarines change. La raison principale avancée - préserver le secret commercial vis-à-vis des concurrents - paraît aujourd'hui contreproductive. La non-publication des comptes alimente une défiance des consommateurs et des populations préjudiciable au développement économique qu'il convient de déjouer.

Recommandation n° 1* : Dissuader la non-publication des comptes des entreprises en permettant la saisine du tribunal de commerce en référé par le préfet ou le président de l'OPMR avec astreinte dissuasive.

2. Consolider les OPMR sans changer leur nature

Les OPMR sont perçus comme des instances légitimes et utiles pour informer le public et éclairer les acteurs politiques et économiques sur les enjeux de la vie chère outre-mer et les réponses à y apporter.

Mission et fonctionnement des OPMR

La loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, a instauré les Observatoires des prix et des revenus (OPR). Toutefois, ils n'ont été mis en place qu'à partir de 2007 après la publication d'un premier décret d'application. En 2012, la loi LREOM dite « loi contre la vie chère » élargie les missions des OPR à l'analyse des marges, en plus de celle des prix et des revenus donnant naissance aux OPMR.

Les premiers observatoires des prix et des revenus ont été institués en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon par le décret n° 2007-662 du 2 mai 2007. Wallis-et-Futuna a été intégré plus tard avec le décret n° 2013-608 du 9 juillet 2013. Les plus récents sont ceux de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, créés par le décret n° 2016-1394 du 17 octobre 2016.

Depuis le décret, n° 2010-763 du 6 juillet 2010, la présidence est confiée à un magistrat des chambres régionales des comptes, nommé pour un mandat de cinq ans renouvelables, (et non plus au préfet). Un seul et unique président d'OPMR s'occupe à la fois des territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

Les OPMR sont des instances collégiales réunissant élus locaux, représentants consulaires et syndicaux, associations de consommateurs, experts et services de l'État, dont l'Insee et l'IEDOM. Ils doivent se réunir au moins une fois par an. À La Réunion, une spécificité notable est l'intégration, depuis 2019, de 50 citoyens tirés au sort parmi des volontaires.

La mission principale des OPMR est d'émettre des avis afin d'éclairer les pouvoirs publics sur la conduite de la politique économique (article L. 910-1 E du code de commerce). Pour cela, ils peuvent rendre des rapports sur des sujets particuliers. Pour mener à bien leurs missions, les OPMR disposent de certaines prérogatives, bien que celles-ci restent limitées dans leur portée et leur efficacité.

En effet, depuis 2012, les présidents des OPMR disposent du pouvoir de saisir l'Autorité de la concurrence pour avis sur des questions de concurrence. Les OPMR sont consultés dans le cadre de la réglementation des prix des carburants et de la procédure de négociation du « bouclier qualité prix ». Toutefois, leur implication reste limitée aux avis, sans participation aux négociations selon les textes.

Toutefois, le bilan des OPMR est contrasté selon les territoires. Si celui de La Réunion est régulièrement salué pour l'importance de ses études et son travail d'animation entre toutes les parties prenantes de la vie chère, la plupart des autres OPMR souffre d'un bilan moins flatteur.

La question des moyens est souvent pointée, notamment budgétaires pour financer des études économiques sur les prix et les marges dans tel ou tel secteur économique. Depuis 2019, les lois de finances successives inscrivent une enveloppe de 600 000 euros pour permettre aux OPMR de lancer des études. Toutefois, ces crédits ne sont que partiellement compensés.

Autre critique : le rattachement des OPMR au préfet, en dépit de leur présidence par un magistrat de la chambre régionale des comptes. Les préfectures assurent le secrétariat des observatoires. Il en résulterait une mise sous tutelle de fait de ceux-ci.

Enfin, leurs prérogatives sont jugées insuffisantes, notamment pour obtenir des données et informations auprès des acteurs économiques. Un pouvoir d'enquête est parfois demandé.

Faut-il donc aller plus loin et changer la nature de l'OPMR ?

Il serait tentant de renforcer l'autonomie, les moyens et les prérogatives des OPMR, afin d'en faire un organe local de contrôle directement opérationnel dans la lutte contre la vie chère.

Toutefois, plusieurs arguments invitent à la prudence.

Le principal tient au risque de la multiplication et de la superposition de structures. Les Douanes, la DGCCRF et l'Autorité de la concurrence ont déjà pour mission, chacun à son niveau, de veiller au respect du droit de la concurrence et des pratiques commerciales. S'y ajoutent ponctuellement les services spécialisés d'inspection comme l'Inspection générale des finances.

Évoquant une étude en cours de l'OPMR de La Réunion sur la formation des prix dans l'alimentaire, son président Jocelyn Cavillot conclut : « Dès lors, nous recommandons la réalisation d'une enquête approfondie par les institutions disposant d'une importante capacité d'investigation, comme l'Autorité de la concurrence ou l'Inspection générale des finances ».

Ajouter un nouvel organisme ne paraît donc pas de nature à simplifier la lutte contre la vie chère, mais plutôt à ajouter de la confusion et à disperser les moyens financiers et humains. Il paraît préférable de conforter les services ou organismes précités et d'améliorer la coordination et l'échange d'informations.

Par ailleurs, cela supposerait de revoir entièrement la composition et l'organisation des observatoires. Des pouvoirs d'enquêtes pour accéder à des données ou documents couverts par le secret des affaires ne sont pas envisageables en l'état. La composition et le fonctionnement des observatoires sont très ouverts, ce qui n'est pas compatible avec la préservation du secret.

Les OPMR ont un positionnement original qu'ils doivent conserver. Leur rôle est d'animer le débat et de renforcer la connaissance de la formation des prix. Cela n'exclut pas de leur donner un rôle d'alerte renforcé en cas de constatation de comportements commerciaux préoccupants à l'occasion de leurs travaux. Mais il ne paraît pas nécessaire de leur donner la personnalité juridique ou des pouvoirs d'investigation poussés, et encore moins des pouvoirs de sanction.

Dans ces conditions, la délégation préconise :

- de préserver l'enveloppe financière allouée aux OPMR et de laisser à leur président la pleine liberté d'en user ;

- de donner à son président la faculté de saisir en référé le président du tribunal de commerce afin qu'il enjoigne à une société de publier ses comptes sous astreinte ;

- de leur permettre de saisir la DGCCRF ou l'Autorité de la concurrence, lorsque les travaux de l'OPMR font apparaître des faits susceptibles de constituer une pratique anticoncurrentielle mentionnée aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 du code du commerce. Cette faculté de saisine prévue à l'article L. 462-5 du code de commerce est réservée à ce jour aux collectivités à compétence régionale ;

- de leur permettre de saisir le préfet en cas de constatation d'une variation excessive des prix sur des produits de première nécessité, aux fins que le Gouvernement fasse le cas échéant usage de ses pouvoirs de réglementation des prix en application de l'article L. 410-4 du code de commerce17(*) ;

- d'intégrer le président de l'OPMR ou son représentant aux négociations du bouclier qualité-prix et aux décisions sur les produits concernés.

Recommandation n° 2 : Doter les OPMR d'un budget consolidé « à leur main » et accroître les capacités de saisine et d'alerte de son président, notamment pour obtenir la publication des comptes des entreprises ou saisir l'Autorité de la concurrence.

3. Renforcer la précision des données et la fréquence des études

Des progrès indéniables ont été réalisés pour objectiver la vie chère outre-mer. L'Insee réalise dans les DROM des productions qui n'existent pas dans les régions métropolitaines :

- des indices de prix mensuels, calculés et diffusés dans chaque DROM contrairement aux régions métropolitaines ;

- une comparaison spatiale des prix avec la France métropolitaine tous les 5-6 ans.

Des améliorations sont néanmoins encore possibles.

Comme vu supra, la pleine consommation des crédits d'études par les OPMR serait un vrai progrès. Des marges d'amélioration existent.

La mise en oeuvre outre-mer de la transmission des données de caisse à l'Insee paraît aussi urgente pour améliorer encore la précision de l'analyse des prix. L'article 19 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique et un arrêté ministériel de 2017 ont rendu obligatoire la transmission des données de caisse (à partir des codes-barres) par toutes les surfaces commerciales de plus de 400 m2. Les outre-mer ont été écartés du dispositif en raison notamment de coûts de développement élevés.

Si dans une première phase, une application décalée pouvait se justifier, près de dix ans après cet argument ne tient plus. Jocelyn Cavillot, vice-président de l'OPMR de La Réunion, appelle à une mise en oeuvre urgente qui pourrait débuter par la remontée des données de caisse « d'un échantillon représentatif de 60 familles, soit près de 5 000 produits » : « cet outil, basé sur l'analyse des codes-barres, nous semble essentiel à une meilleure compréhension des prix, en facilitant les comparaisons pertinentes avec ceux de l'Hexagone ».

Par ailleurs, l'Autorité de la concurrence, qui jusqu'à présent rend un avis sur l'état de la concurrence dans les DROM environ tous les dix ans, doit impérativement améliorer la périodicité de ses études - tous les cinq ans au maximum - et les décliner plus spécifiquement par territoire. Il faut saluer à cet égard l'engagement figurant dans le protocole du 16 octobre 2024 d'une étude précise de l'Autorité de la concurrence sur les marges des importateurs, grossistes et distributeurs en Martinique.

Une étude intéressante à mener serait aussi une étude comparative poussée des prix entre les parties néerlandaises et françaises de Saint-Martin.

Recommandation n° 3* : Mettre en place en urgence la transmission automatique à l'Insee des données de caisse dans les outre-mer.

Recommandation n° 4 : Obtenir de l'Autorité de la concurrence la réalisation d'une étude sur la concurrence outre-mer tous les 5 ans au maximum et la compléter par des études spécifiques par territoire.

4. Accélérer le partage des informations entre les administrations

Les relations entre la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et l'Autorité de la concurrence sont régulières, les services déconcentrés de la première étant très souvent les yeux et les oreilles de la seconde.

L'OPMR est aussi un cadre souple d'échanges de données non couvertes par le secret des affaires ou le secret fiscal entre les différents services de l'État local.

Par ailleurs, comme l'a rappelé Thibaut Fiévet, sous-directeur de la fiscalité douanière à la Direction générale des Douanes et des Droits indirects, il faut noter que depuis 2019, de nombreuses données anonymisées sont disponibles en ligne. Elles permettent notamment d'analyser les flux entre les départements ultramarins et d'autres territoires, notamment l'Hexagone.

Par ailleurs, le code des douanes a formalisé un cadre très souple d'échanges d'information entre les services de l'État. L'article 59 duodecies du code des douanes permet ainsi aux Douanes, la direction générale des finances publiques (DGFIP) et la DGCCRF, de se communiquer les données collectées sur l'ensemble de leurs missions.

En revanche, un angle mort demeure les relations et les échanges d'information avec la collectivité régionale. L'exemple le plus topique est la non transmission de nombreuses données douanières au nom du secret des affaires, alors même que dans les DROM la région fixe les taux et exonérations de l'octroi de mer. C'est aussi elle qui a la charge du développement économique. L'état de la concurrence l'intéresse donc directement, de même que la compréhension de la formation des prix.

Cette difficulté avait déjà été relevée lors des travaux de notre délégation sur la gestion des déchets outre-mer. Les territoires se plaignaient de la transmission de données précises sur les importations de certains produits, afin de mieux évaluer les gisements de certains déchets à traiter.

Il est indispensable de formaliser un cadre réglementaire organisant le partage de documents et renseignements avec chaque collectivité à compétence régionale. De même, si les OPMR doivent rester à l'écart de partage d'informations couvertes par le secret (voir supra), une exception pourrait être prévue pour le président de l'OPMR qui est un magistrat financier, sous réserve naturellement qu'il soit tenu de ne pas diffuser les informations recueillies auprès des autres membres de l'observatoire.

Recommandation n° 5* : Définir un cadre législatif autorisant le partage d'informations couvertes par le secret fiscal et le secret des affaires entre les administrations de l'État et la collectivité à compétence régionale.

5. Informer les consommateurs

L'information des consommateurs a également progressé. Le « Bouclier Qualité Prix » (BQP) ou ses équivalents dans le Pacifique, malgré ses défauts, a renforcé l'information sur les prix.

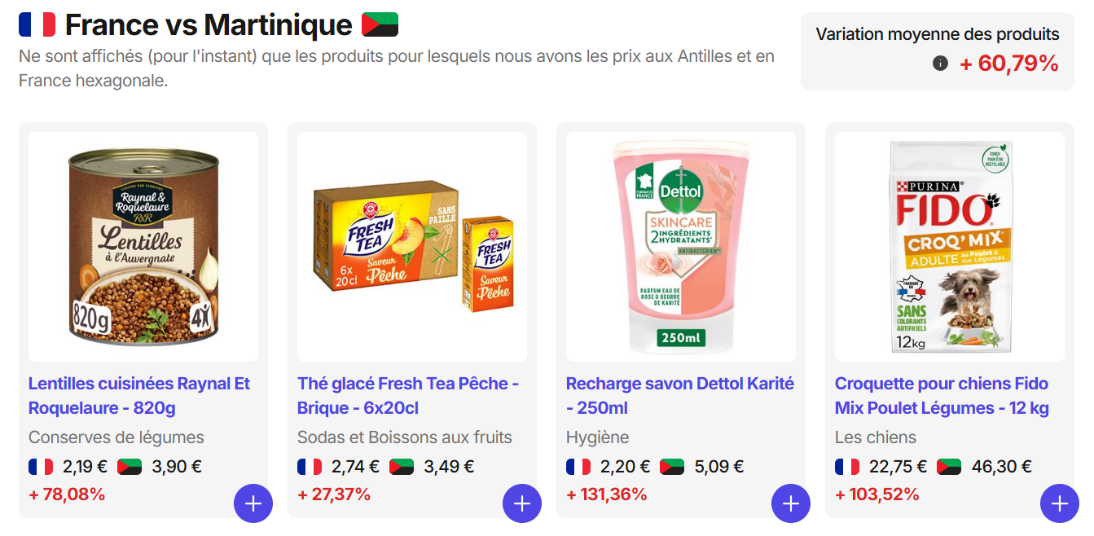

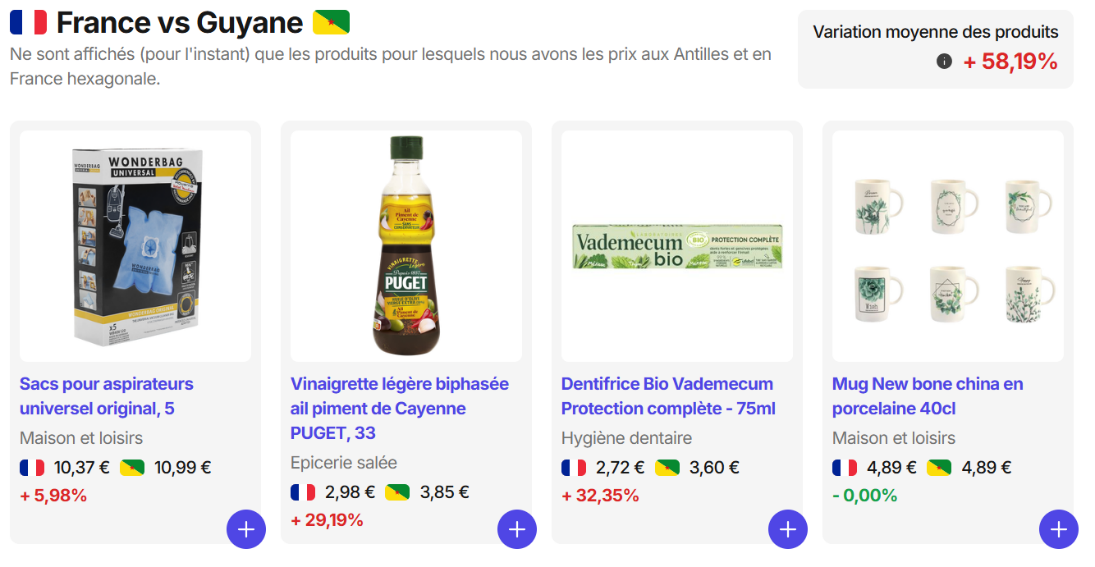

Surtout, de plus en plus d'initiatives privées grâce à de nouveaux outils numériques, rendent possibles des comparaisons en temps réel. L'application Kiprix connaît un grand succès depuis son lancement il y a quelques mois aux Antilles et en Guyane.

Source : Site Internet Kiprix. Capture d'écran du mercredi 26 mars 2025

Pour renforcer la transparence, l'étiquetage des produits en magasin pourrait être amélioré, en particulier en mentionnant le taux d'octroi de mer appliqué, à défaut de son montant exact sur le produit (voir infra la question de la déductibilité de l'octroi de mer). Sur les produits importés non transformés (ceux pour lesquels il est facile d'identifier avec certitude le taux exact), l'étiquetage en magasin devrait mentionner le taux d'octroi de mer sur cette catégorie de produits.

Recommandation n° 6 : Rendre obligatoire l'affichage du taux d'octroi de mer sur les produits importés non transformés.

6. Une gouvernance faible : quel chef de file ?

L'examen des causes de la vie chère et des outils mobilisables conduit au constat d'un paysage d'acteurs publics très éclaté : préfet, DGCCRF, Autorité de la concurrence, collectivités régionales, OPMR, Douanes, IEDOM pour ne citer que les principaux.

La crise en Martinique depuis septembre 2024 a permis à cet égard de faire émerger une meilleure coordination des acteurs publics. Le protocole conclu le 16 octobre 2024 est une première tentative de réponse globale à la vie chère : coordination fine de l'État et de la collectivité sur les taxes à la consommation, suivi du protocole par l'OPMR et la DGCCRF, mission de l'Autorité de la concurrence en Martinique sur les circuits d'importation et de distribution...

Les premiers résultats sont encourageants, même s'il est trop tôt pour tirer un bilan du protocole.

Des résultats préliminaires indiquent que les trois principaux distributeurs ont baissé en moyenne leurs prix de 7 % sur les 54 familles de produits identifiées par le protocole. Cette baisse est supérieure à celle de l'octroi de mer déjà en vigueur. La baisse de la TVA est en vigueur depuis le 1er mars18(*) à la suite de l'adoption de l'article 45 de la loi de finances pour 2025.

Cette méthode prometteuse doit être dupliquée sous la co-gouvernance du préfet et de l'autorité régionale. Après la Martinique, elle pourrait être étendue aux autres territoires pour mobiliser tous les acteurs autour d'une démarche conjointe. La baisse conjointe et coordonnée de l'octroi de mer et de la TVA sur la même liste de produits en est la traduction la plus significative et impactante.

Les collectivités du Pacifique ne seraient pas laissées de côté, même si les leviers d'action de l'État y sont plus limités. D'une part, l'État conserve la charge d'assurer la continuité territoriale, ce qui peut se traduire par des actions plus résolues en matière d'aide au fret par exemple (voir infra). D'autre part, les expériences de chaque territoire doivent irriguer les réflexions. Le récent colloque organisé en Polynésie française, à l'occasion des dix ans de l'autorité polynésienne de la concurrence, a par exemple permis d'échanger sur les bonnes pratiques avec l'Autorité nationale de la concurrence et son président Benoît Coeuré en déplacement pour l'occasion. L'État doit contribuer à animer ce réseau ultramarin de la lutte contre la vie chère (OPMR et équivalents, Autorité de la concurrence, collectivités, transporteurs...) non pas pour plaquer des solutions, mais aider à trouver le bon réglage propre à chaque territoire grâce à un partage d'expériences.

Recommandation n°7* : Conclure dans chaque territoire un protocole de lutte contre la vie chère rassemblant l'ensemble des parties prenantes.

* 15 Rapport n° 369 (2024-2025) déposé le 19 février 2025 sur la proposition de loi visant à lutter contre la vie chère en renforçant le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer.

* 16 L'article L. 123-5-1 du code de commerce - applicable sur l'ensemble du territoire national- permet déjà à tout intéressé ou au ministère public de saisir le tribunal en référé. Toutefois, le préfet n'est pas considéré comme une personne intéressée.

* 17 Cette proposition reprend celle figurant à l'article 9 de la proposition de loi n° 172 (2024-2025) du Sénat, déposée le 28 novembre 2024, portant diverses dispositions d'adaptation du droit des outre-mer, présentée par Micheline Jacques et plusieurs de ses collègues.

* 18 Arrêté du 27 février 2025 modifiant la liste des produits repris à l'article 50 duodecies de l'annexe IV au code général des impôts (JO du 28 février 2025).