LES PRINCIPALES OBSERVATIONS

DU RAPPORTEUR

SPÉCIAL

I. LA MISE EN oeUVRE DES POLITIQUES D'ASILE ET D'INTÉGRATION S'APPUIE LARGEMENT SUR LES ASSOCIATIONS, POUR UN COÛT SIGNIFICATIF ET EN FORTE HAUSSE

A. LES ASSOCIATIONS SE VOIENT CONFIER UNE PART SIGNIFICATIVE DE L'EXÉCUTION MATÉRIELLE DES POLITIQUES D'ASILE ET D'INTÉGRATION...

Les politiques d'immigration, d'asile et d'intégration sont conduites par l'État et sont pilotées par la direction générale des étrangers en France (DGEF). La mise en oeuvre de ces politiques est toutefois largement confiée à des prestataires extérieurs, au premier rang desquels les associations. Les crédits versés à ces dernières atteignent ainsi aujourd'hui un montant total très élevé et en nette progression ces dernières années.

1. Les politiques d'immigration, d'asile et d'intégration sont pilotées par la DGEF, qui s'appuie sur ses opérateurs et les services déconcentrés...

La DGEF, rattachée au ministère de l'Intérieur, assure le pilotage des politiques d'immigration, d'asile et d'intégration, ainsi que des crédits de la mission « Immigration, asile et intégration » (mission « IAI »), aux échelles nationale et déconcentrée.

Elle s'appuie, pour ce faire, sur ses services mais également sur l'implication des services déconcentrés de l'État, au sein des préfectures. Les préfets, et les services qui en dépendent, sont ainsi chargés d'une mission de coordination des actions déployées dans le département. En outre, ils disposent de crédits déconcentrés de la mission pour ce qui concerne certaines actions d'intégration des étrangers2(*).

En outre, la DGEF peut s'appuyer sur deux opérateurs qui lui sont rattachés :

- d'une part, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), placé sous la tutelle de la DGEF, qui est principalement en charge des missions d'accueil et d'intégration des étrangers dans le cadre de leur installation durable en France. À ce titre, il assure notamment, pour ce qui relève du présent rapport, le premier accueil et l'accompagnement des demandeurs d'asile, d'un côté, et l'intégration des étrangers primo-arrivants autorisés à séjourner durablement en France et signataires à ce titre d'un contrat d'intégration républicaine (CIR), de l'autre ;

Les formations civiques et linguistiques des étrangers primo-arrivants dans le cadre du CIR

Le contrat d'intégration républicaine (CIR) constitue la matérialisation du parcours personnalisé d'intégration républicaine de nombreux étrangers primo-arrivants et prévoit un dispositif de formation linguistique et civique.

Néanmoins, comme le rapporteur spécial l'a récemment développé dans un rapport de contrôle3(*) sur le sujet, jusqu'ici, les formations n'ont reposé sur aucune obligation de résultats. L'étranger signataire d'un CIR n'est ainsi soumis à aucune condition d'acquisition de la langue ou d'assimilation des notions dispensées dans le cadre de la formation civique. Seuls l'assiduité et le sérieux des signataires sont pris en compte pour l'octroi ultérieur d'un titre de séjour pluriannuel. En outre, le niveau élémentaire A14(*) visé ne permet pas une réelle intégration, tandis que la formation civique est excessivement théorique et condensée et par ailleurs mal articulée avec la formation linguistique.

En dépit de moyens budgétaires croissants, les résultats obtenus à l'issue de ces formations apparaissaient décevants. Seulement 68 % des personnes orientées en formation linguistique ont atteint ce niveau en 2023, soit une baisse de neuf points par rapport aux résultats obtenus en 2021.

La loi CIAI du 26 janvier 2024, qui entrera en vigueur sur ce point une fois un décret d'application publié et au plus tard au 1er janvier 2026, a opéré des changements visant principalement à adopter une logique d'obligation de résultats, d'une part, et à exiger un niveau linguistique plus élevé, d'autre part5(*).

Source : commission des finances.

- d'autre part, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), compétent pour instruire les demandes d'asile, mais dont les activités présentent néanmoins très peu de liens avec celles confiées aux associations.

2. ...mais sont principalement mises en oeuvre par des associations en matière d'asile et d'intégration

La politique d'immigration s'appuie de façon relativement marginale sur les associations, qu'il s'agisse de la politique de délivrance de visas et de titres de séjour, ou en matière de naturalisation et de lutte contre l'immigration irrégulière. Il convient néanmoins de noter, comme le rappelle la Cour, que l'assistance juridique dans les centres de rétention administrative (CRA) est confiée, en l'état du droit6(*), à des associations par un marché public. En outre, le rapporteur spécial rappelle que les associations sont également mobilisées dans le cadre du parc de places d'hébergement en dispositif de préparation au retour volontaire7(*).

À l'inverse, ainsi que le souligne l'enquête, les politiques d'intégration et a fortiori d'asile portées par la mission « IAI » voient leur mise en oeuvre matérielle être largement confiée à des prestataires extérieurs.

L'État conclut ainsi des marchés et des conventions, ou lance des appels à projets auprès de différents types d'acteurs, et en particulier des collectivités locales, des établissements publics, des entreprises et des associations.

Les associations jouent, parmi ces prestataires, un rôle prépondérant. Il convient d'ailleurs de distinguer, au sein des actions des associations concernées, celles confiées par l'État et financées comme telles, et celles résultant de leur propre initiative - même si celles-ci peuvent également présenter un caractère d'intérêt général. L'objet de l'enquête de la Cour et du présent rapport porte sur les premières, dans le cadre desquelles l'État mobilise les associations comme des quasi-opérateurs, pour des missions pour lesquelles il ne dispose pas toujours de la compétence en interne, notamment en matière d'hébergement des demandeurs d'asile.

Selon la Cour, en 2023, les associations étaient ainsi notamment bénéficiaires de 57,8 % des crédits des marchés du CIR, tandis qu'elles représentaient 73 % des gestionnaires de structures d'hébergement et 100 % des opérateurs de structures de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA8(*)).

Concrètement, les missions confiées aux associations diffèrent selon la nature des publics étrangers. Il s'agit principalement de l'hébergement et de l'accompagnement des demandeurs d'asile, de l'intégration des étrangers primo-arrivants, y compris des réfugiés, et de l'assistance juridique aux personnes retenues dans les CRA.

a) L'hébergement et l'accompagnement des demandeurs d'asile

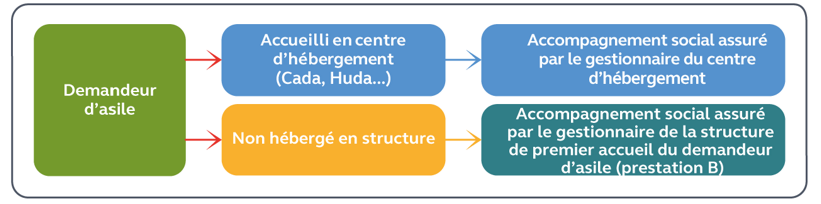

Les demandeurs d'asile disposent principalement, outre le bénéfice de l'ADA, d'une place en centre d'hébergement (dans la limite des places disponibles) et d'un accompagnement social et administratif.

L'accompagnement social des demandeurs d'asile

pendant l'instruction de leur demande

Source : présente enquête de la Cour des comptes

Cet accompagnement consiste en une aide au dépôt de leur demande par les associations gestionnaires de leur centre d'hébergement (aide à l'élaboration du dossier de demande, appui à la traduction du récit, aide dans les démarches auprès de la préfecture pour le renouvellement de l'attestation de la demande d'asile, etc.), ou, lorsqu'ils ne sont pas hébergés, par les SPADA ou enfin, pour ce qui concerne les seuls réfugiés, le programme Agir9(*). L'accompagnement peut également concerner l'accès à leurs droits, notamment en matière de santé ou de scolarisation de leurs enfants mineurs.

b) L'intégration des étrangers primo-arrivants, y compris des réfugiés

Les étrangers primo-arrivants qui souhaitent s'installer durablement sur le territoire - dont les réfugiés -, bénéficient d'actions d'intégration dans la société, en particulier des formations civiques et linguistiques dans le cadre du CIR géré par l'OFII. À ce jour, pour les personnes ne disposant pas du niveau A110(*) en langue française, le prestataire de formation met en oeuvre l'un des quatre parcours visant à l'acquisition de ce niveau, pour ce qui concerne le CIR (de 100 à 600 heures de formations).

Outre le CIR, sont également ouvertes aux étrangers primo-arrivants des actions d'intégration financées par les services déconcentrés de l'État. Ces derniers financent une grande variété d'actions, allant de l'accompagnement généraliste à l'insertion par le sport ou la culture. Quatre thématiques d'intervention dominent cependant : apprentissage de la langue, appropriation des valeurs de République, accompagnement vers l'emploi et accompagnement global.

Au sein des étrangers primo-arrivants, les réfugiés bénéficient quant à eux, en raison de leur vulnérabilité et de leur plus grande difficulté d'insertion, d'actions d'intégration renforcées, notamment pour l'accès au logement et à l'emploi11(*).

c) L'assistance juridique aux personnes retenues dans les centres de rétention administrative

Les personnes en situation irrégulière peuvent être retenues dans des centres de rétention administrative (CRA), préalablement à leur départ du territoire national.

Ces personnes peuvent alors avoir accès à une assistance juridique, uniquement réalisée par des associations. En effet, comme le rappelle l'enquête, conformément au droit applicable, l'étranger maintenu en rétention bénéficie d'actions d'accueil, d'information et de soutien, pour permettre l'exercice effectif de ses droits et préparer son départ12(*). Plus précisément, l'article R. 744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. À cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre. »

C'est sur cette base qu'un marché est conclu avec des associations. Ce marché précise que les actions réalisées par le titulaire incluent, à l'initiative du retenu, l'analyse juridique de la situation, le conseil et l'orientation vers les démarches adaptées, l'aide à la rédaction des demandes auprès des autorités administratives et judiciaires compétentes et la mise en relation avec un avocat.

Pour le marché couvrant la période 2021 à 2024, quatre candidats (soit un de moins que pour le marché précédent) avaient présenté une offre et avaient été retenus : la Cimade, le groupe SOS Solidarités, Forum réfugiés - Cosi et France Terre d'Asile.

* 2 Voir infra.

* 3 Apprentissage du français et des valeurs civiques : davantage de moyens et toujours pas davantage de réussite, rapport d'information n° 772 (2023-2024), déposé le 24 septembre 2024, Mme Marie-Carole CIUNTU.

* 4 Niveau d'utilisateur élémentaire (niveau introductif ou de découverte)

* 5 Voir infra.

* 6 Idem.

* 7 Dispositif dit « Dpar », non traité par l'enquête.

* 8 Le premier accueil des demandeurs d'asile est assuré par les SPADA, qui matérialisent la porte d'entrée de la demande d'asile. Elles assurent également d'autres missions, notamment s'agissant de l'accompagnement des demandeurs d'asile qui n'ont pas encore été orientés vers un hébergement par l'OFII. Chacune des SPA est gérée par une seule association, responsable d'exécuter l'ensemble des prestations prévues au marché. En 2022, le maillage territorial a été renforcé avec six nouvelles implantations, pour un total de 68 structures.

* 9 Voir infra. Le programme d'accompagnement global et individualisé des réfugiés (Agir) a été lancé en 2022. Il s'appuie sur la constitution, dans chaque département (tous les départements devaient être couverts en 2025), d'un guichet unique de l'intégration des bénéficiaires de la protection internationale par l'accès à l'emploi et au logement. L'opérateur Agir a la charge, sous l'autorité du préfet, d'assurer la coordination entre tous les dispositifs et programmes existants dans le département. L'entrée effective dans le programme se réalise au moment du premier entretien de signature du CIR, qui s'articule autour de l'accès aux droits, au logement et à l'emploi.

* 10 Niveau d'utilisateur élémentaire (niveau introductif ou de découverte).

* 11 Ils peuvent bénéficier d'un accompagnement vers l'emploi et le logement durable par l'association gestionnaire de leur centre d'hébergement pour demandeur d'asile, dans lequel ils sont autorisés à se maintenir pendant six mois après l'obtention de la protection internationale. Les plus vulnérables d'entre eux peuvent être accueillis dans un centre provisoire d'hébergement (CPH), qui leur proposera un accompagnement ciblé pendant au moins neuf mois. Enfin, s'ils ne sont pas hébergés, ils peuvent être accompagnés par les SPADA ou les plateformes Agir.

* 12 Article L.744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).