- AVANT-PROPOS

- LES PRINCIPALES OBSERVATIONS

DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

- I. LA MISE EN oeUVRE DES POLITIQUES D'ASILE ET

D'INTÉGRATION S'APPUIE LARGEMENT SUR LES ASSOCIATIONS, POUR UN

COÛT SIGNIFICATIF ET EN FORTE HAUSSE

- A. LES ASSOCIATIONS SE VOIENT CONFIER UNE PART

SIGNIFICATIVE DE L'EXÉCUTION MATÉRIELLE DES POLITIQUES D'ASILE ET

D'INTÉGRATION...

- B. ...POUR UN COÛT DE PLUS

D'UN MILLIARD D'EUROS PAR AN, EN HAUSSE DE PLUS DE MOITIÉ

ENTRE 2019 ET 2023

- 1. Les crédits de la mission versés

aux associations, en nette augmentation, représentent aujourd'hui au

total plus d'un milliard d'euros par an

- 2. Des crédits versés à un

nombre élevé d'associations, tandis qu'une petite proportion

d'entre elles en représente la moitié

- 3. Si le poids de l'asile reste

prépondérant, la progression du montant des crédits

octroyés aux associations concerne la quasi-totalité des missions

qui leur sont confiées

- 1. Les crédits de la mission versés

aux associations, en nette augmentation, représentent aujourd'hui au

total plus d'un milliard d'euros par an

- C. UNE AUGMENTATION BUDGÉTAIRE

EXPLIQUÉE PAR UNE PROGRESSION DU NOMBRE DES PUBLICS

BÉNÉFICIAIRES MAIS ÉGALEMENT PAR DES HAUSSES DES

COÛTS UNITAIRES

- 1. Un nombre de publics bénéficiaires

en progression notable

- 2. Une nette augmentation des coûts unitaires

des prestations réalisées par les associations

- a) Une forte hausse des coûts unitaires des

formations du CIR liée à une augmentation de leur volume et de

leur intensité et à la mise en place de nouvelles

prestations

- b) Une augmentation notable des coûts

unitaires des prestations d'accompagnement des demandeurs d'asile et des

réfugiés hébergés

- c) Une hausse du coût de l'assistance

juridique des personnes retenues, en dépit d'une baisse de leur

nombre

- a) Une forte hausse des coûts unitaires des

formations du CIR liée à une augmentation de leur volume et de

leur intensité et à la mise en place de nouvelles

prestations

- 1. Un nombre de publics bénéficiaires

en progression notable

- A. LES ASSOCIATIONS SE VOIENT CONFIER UNE PART

SIGNIFICATIVE DE L'EXÉCUTION MATÉRIELLE DES POLITIQUES D'ASILE ET

D'INTÉGRATION...

- II. DES ENJEUX DE DÉFINITION, DE

COORDINATION ET DE CONTRÔLE DE PLUSIEURS MISSIONS CONFIÉES AUX

ASSOCIATIONS

- A. DES ÉCUEILS TENANT À LA

DÉFINITION ET À LA COORDINATION DE CERTAINES ACTIONS

EXÉCUTÉES PAR LES ASSOCIATIONS

- 1. En matière d'intégration, un

besoin d'une plus grande coordination dans l'attribution de missions aux

associations

- 2. En matière d'asile, la

nécessité d'une meilleure définition des missions

d'accompagnement des demandeurs

- a) L'hébergement et l'accompagnement des

demandeurs d'asile hébergés : pour une vision

stratégique de long terme et une plus grande prise en compte de

l'accompagnement

- b) L'accompagnement des demandeurs d'asile et des

réfugiés non hébergés : un pilotage peu

développé et des imprécisions concernant les

compétences requises

- a) L'hébergement et l'accompagnement des

demandeurs d'asile hébergés : pour une vision

stratégique de long terme et une plus grande prise en compte de

l'accompagnement

- 1. En matière d'intégration, un

besoin d'une plus grande coordination dans l'attribution de missions aux

associations

- B. UN NIVEAU DE CONTRÔLE INÉGAL,

À RENFORCER, EN PARTICULIER DANS LE DOMAINE DE L'ASILE

- A. DES ÉCUEILS TENANT À LA

DÉFINITION ET À LA COORDINATION DE CERTAINES ACTIONS

EXÉCUTÉES PAR LES ASSOCIATIONS

- III. DANS UN CONTEXTE DE FORTE PRESSION MIGRATOIRE

ET DE MOYENS BUDGÉTAIRES CONTRAINTS, LE POIDS DES CRÉDITS

VERSÉS AUX ASSOCIATIONS DOIT ÊTRE QUESTIONNÉ

- A. UN RECOURS AUX ASSOCIATIONS QUI INTERROGE AU

REGARD DE SON EFFICIENCE ET DE SA LÉGITIMITÉ DANS CERTAINS

DOMAINES

- B. FACE À LA HAUSSE DES FLUX MIGRATOIRES ET

DU MONTANT DES CRÉDITS VERSÉS AUX ASSOCIATIONS AINSI QU'AUX

ÉVOLUTIONS DU DROIT APPLICABLE, DES CHOIX DOIVENT ÊTRE

OPÉRÉS DANS LES MISSIONS CONFIÉES AUX ASSOCIATIONS

- A. UN RECOURS AUX ASSOCIATIONS QUI INTERROGE AU

REGARD DE SON EFFICIENCE ET DE SA LÉGITIMITÉ DANS CERTAINS

DOMAINES

- I. LA MISE EN oeUVRE DES POLITIQUES D'ASILE ET

D'INTÉGRATION S'APPUIE LARGEMENT SUR LES ASSOCIATIONS, POUR UN

COÛT SIGNIFICATIF ET EN FORTE HAUSSE

- TRAVAUX DE LA COMMISSION :

AUDITION POUR SUITE À DONNER

- ANNEXE :

COMMUNICATION DE LA COUR DES COMPTES

À LA COMMISSION DES FINANCES

N° 326

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 février 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des finances (1) pour suite à donner à l'enquête de la Cour des comptes, transmise en application de l'article 58-2° de la LOLF, sur les missions, le financement et le contrôle par l'État des associations intervenant au titre de la politique d'immigration et d'intégration,

Par Mme Marie-Carole CIUNTU,

Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

La commission des finances du Sénat a demandé à la Cour des comptes, par un courrier daté du 9 février 2024, la réalisation d'une enquête sur les missions, le financement et le contrôle par l'État des associations intervenant au titre de la politique d'immigration et d'intégration, en vertu du 2° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (Lolf).

Ce sujet fait l'objet depuis plusieurs années d'une vigilance du Sénat, et en particulier de la commission des finances, face au montant élevé des crédits qui leur sont octroyés, et de débats quant à leur rôle et à leur contrôle. Il importait donc de disposer de chiffres et données fiables. L'étude de la Cour des comptes s'inscrit dans ce cadre.

Les associations se voient confier, au sein de la mission « Immigration, asile et intégration » (mission « IAI »), un spectre large de missions relevant de ces politiques. Celles-ci tiennent notamment à l'hébergement et à l'accompagnement des demandeurs d'asile et des réfugiés vulnérables, à l'assistance juridique des personnes retenues dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière, et aux actions d'intégration des étrangers primo-arrivants, notamment en ce qui concerne les formations linguistiques et civiques.

Reflet de l'étendue de ces missions, le montant des crédits versés aux associations par l'intermédiaire de la mission « IAI » dépasse aujourd'hui 1 milliard d'euros par an. Cette dernière figure ainsi en cinquième position dans le classement de celles octroyant le plus de fonds aux associations, en valeur absolue. En outre, et surtout, elle leur consacre une part très significative - près de la moitié - de l'ensemble des crédits ouverts. Enfin, les montants concernés tendent à augmenter très fortement : ils ont crû de plus de moitié entre 2019 et 2023.

Or, la place centrale accordée aux associations n'est pas toujours associée à un niveau de contrôle et d'évaluation suffisants. Si, pour certaines missions, l'intensité et les modalités du contrôle apparaissent satisfaisantes, ce n'est pas le cas s'agissant notamment de l'hébergement1(*) et de l'accompagnement des demandeurs d'asile et des réfugiés vulnérables ou encore des crédits déconcentrés destinés à des actions d'intégration des publics étrangers. Aussi, les actions financées sont parfois trop peu coordonnées, pouvant générer des doublons, en particulier en matière de formation linguistique. Enfin, l'évaluation des résultats obtenus, qui a le mérite d'exister pour plusieurs séries de missions, est encore trop peu développée.

Plus largement, ces différents constats doivent être interprétés dans le double cadre du niveau très élevé de pression migratoire, ainsi que du contexte budgétaire fortement contraint. En effet, la hausse des crédits octroyés aux associations doit notamment être analysée à l'aune de l'augmentation des flux entrants de publics étrangers, ainsi que de la progression des coûts unitaires des prestations. Elle doit l'être également désormais, depuis 2024 - et donc postérieurement à la période sous revue de l'enquête, à savoir de 2019 à 2023 -, au regard de la nette baisse des crédits de la mission, qui implique de faire des choix. Certains ont d'ores et déjà été mis en oeuvre, tandis que d'autres devront encore être réalisés.

L'ensemble de ces éléments devront inviter à réfléchir à la pertinence des actions confiées aux associations par l'État et financées comme telles.

Pour donner suite à la remise de cette enquête, la commission des finances a organisé, le 11 février 2025, une audition réunissant Mme Sophie Thibault, présidente de la cinquième chambre de la Cour des comptes, et MM. Arnaud Oseredczuk, président de section au sein de la même chambre, Éric Jalon, directeur général des étrangers en France, Didier Leschi, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et Arnaud Richard, directeur général de l'association Coallia.

LES PRINCIPALES OBSERVATIONS

DU RAPPORTEUR

SPÉCIAL

I. LA MISE EN oeUVRE DES POLITIQUES D'ASILE ET D'INTÉGRATION S'APPUIE LARGEMENT SUR LES ASSOCIATIONS, POUR UN COÛT SIGNIFICATIF ET EN FORTE HAUSSE

A. LES ASSOCIATIONS SE VOIENT CONFIER UNE PART SIGNIFICATIVE DE L'EXÉCUTION MATÉRIELLE DES POLITIQUES D'ASILE ET D'INTÉGRATION...

Les politiques d'immigration, d'asile et d'intégration sont conduites par l'État et sont pilotées par la direction générale des étrangers en France (DGEF). La mise en oeuvre de ces politiques est toutefois largement confiée à des prestataires extérieurs, au premier rang desquels les associations. Les crédits versés à ces dernières atteignent ainsi aujourd'hui un montant total très élevé et en nette progression ces dernières années.

1. Les politiques d'immigration, d'asile et d'intégration sont pilotées par la DGEF, qui s'appuie sur ses opérateurs et les services déconcentrés...

La DGEF, rattachée au ministère de l'Intérieur, assure le pilotage des politiques d'immigration, d'asile et d'intégration, ainsi que des crédits de la mission « Immigration, asile et intégration » (mission « IAI »), aux échelles nationale et déconcentrée.

Elle s'appuie, pour ce faire, sur ses services mais également sur l'implication des services déconcentrés de l'État, au sein des préfectures. Les préfets, et les services qui en dépendent, sont ainsi chargés d'une mission de coordination des actions déployées dans le département. En outre, ils disposent de crédits déconcentrés de la mission pour ce qui concerne certaines actions d'intégration des étrangers2(*).

En outre, la DGEF peut s'appuyer sur deux opérateurs qui lui sont rattachés :

- d'une part, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), placé sous la tutelle de la DGEF, qui est principalement en charge des missions d'accueil et d'intégration des étrangers dans le cadre de leur installation durable en France. À ce titre, il assure notamment, pour ce qui relève du présent rapport, le premier accueil et l'accompagnement des demandeurs d'asile, d'un côté, et l'intégration des étrangers primo-arrivants autorisés à séjourner durablement en France et signataires à ce titre d'un contrat d'intégration républicaine (CIR), de l'autre ;

Les formations civiques et linguistiques des étrangers primo-arrivants dans le cadre du CIR

Le contrat d'intégration républicaine (CIR) constitue la matérialisation du parcours personnalisé d'intégration républicaine de nombreux étrangers primo-arrivants et prévoit un dispositif de formation linguistique et civique.

Néanmoins, comme le rapporteur spécial l'a récemment développé dans un rapport de contrôle3(*) sur le sujet, jusqu'ici, les formations n'ont reposé sur aucune obligation de résultats. L'étranger signataire d'un CIR n'est ainsi soumis à aucune condition d'acquisition de la langue ou d'assimilation des notions dispensées dans le cadre de la formation civique. Seuls l'assiduité et le sérieux des signataires sont pris en compte pour l'octroi ultérieur d'un titre de séjour pluriannuel. En outre, le niveau élémentaire A14(*) visé ne permet pas une réelle intégration, tandis que la formation civique est excessivement théorique et condensée et par ailleurs mal articulée avec la formation linguistique.

En dépit de moyens budgétaires croissants, les résultats obtenus à l'issue de ces formations apparaissaient décevants. Seulement 68 % des personnes orientées en formation linguistique ont atteint ce niveau en 2023, soit une baisse de neuf points par rapport aux résultats obtenus en 2021.

La loi CIAI du 26 janvier 2024, qui entrera en vigueur sur ce point une fois un décret d'application publié et au plus tard au 1er janvier 2026, a opéré des changements visant principalement à adopter une logique d'obligation de résultats, d'une part, et à exiger un niveau linguistique plus élevé, d'autre part5(*).

Source : commission des finances.

- d'autre part, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), compétent pour instruire les demandes d'asile, mais dont les activités présentent néanmoins très peu de liens avec celles confiées aux associations.

2. ...mais sont principalement mises en oeuvre par des associations en matière d'asile et d'intégration

La politique d'immigration s'appuie de façon relativement marginale sur les associations, qu'il s'agisse de la politique de délivrance de visas et de titres de séjour, ou en matière de naturalisation et de lutte contre l'immigration irrégulière. Il convient néanmoins de noter, comme le rappelle la Cour, que l'assistance juridique dans les centres de rétention administrative (CRA) est confiée, en l'état du droit6(*), à des associations par un marché public. En outre, le rapporteur spécial rappelle que les associations sont également mobilisées dans le cadre du parc de places d'hébergement en dispositif de préparation au retour volontaire7(*).

À l'inverse, ainsi que le souligne l'enquête, les politiques d'intégration et a fortiori d'asile portées par la mission « IAI » voient leur mise en oeuvre matérielle être largement confiée à des prestataires extérieurs.

L'État conclut ainsi des marchés et des conventions, ou lance des appels à projets auprès de différents types d'acteurs, et en particulier des collectivités locales, des établissements publics, des entreprises et des associations.

Les associations jouent, parmi ces prestataires, un rôle prépondérant. Il convient d'ailleurs de distinguer, au sein des actions des associations concernées, celles confiées par l'État et financées comme telles, et celles résultant de leur propre initiative - même si celles-ci peuvent également présenter un caractère d'intérêt général. L'objet de l'enquête de la Cour et du présent rapport porte sur les premières, dans le cadre desquelles l'État mobilise les associations comme des quasi-opérateurs, pour des missions pour lesquelles il ne dispose pas toujours de la compétence en interne, notamment en matière d'hébergement des demandeurs d'asile.

Selon la Cour, en 2023, les associations étaient ainsi notamment bénéficiaires de 57,8 % des crédits des marchés du CIR, tandis qu'elles représentaient 73 % des gestionnaires de structures d'hébergement et 100 % des opérateurs de structures de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA8(*)).

Concrètement, les missions confiées aux associations diffèrent selon la nature des publics étrangers. Il s'agit principalement de l'hébergement et de l'accompagnement des demandeurs d'asile, de l'intégration des étrangers primo-arrivants, y compris des réfugiés, et de l'assistance juridique aux personnes retenues dans les CRA.

a) L'hébergement et l'accompagnement des demandeurs d'asile

Les demandeurs d'asile disposent principalement, outre le bénéfice de l'ADA, d'une place en centre d'hébergement (dans la limite des places disponibles) et d'un accompagnement social et administratif.

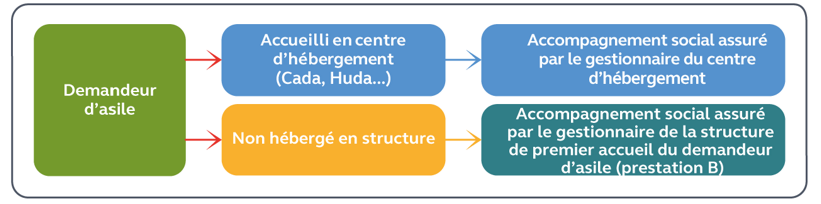

L'accompagnement social des demandeurs d'asile

pendant l'instruction de leur demande

Source : présente enquête de la Cour des comptes

Cet accompagnement consiste en une aide au dépôt de leur demande par les associations gestionnaires de leur centre d'hébergement (aide à l'élaboration du dossier de demande, appui à la traduction du récit, aide dans les démarches auprès de la préfecture pour le renouvellement de l'attestation de la demande d'asile, etc.), ou, lorsqu'ils ne sont pas hébergés, par les SPADA ou enfin, pour ce qui concerne les seuls réfugiés, le programme Agir9(*). L'accompagnement peut également concerner l'accès à leurs droits, notamment en matière de santé ou de scolarisation de leurs enfants mineurs.

b) L'intégration des étrangers primo-arrivants, y compris des réfugiés

Les étrangers primo-arrivants qui souhaitent s'installer durablement sur le territoire - dont les réfugiés -, bénéficient d'actions d'intégration dans la société, en particulier des formations civiques et linguistiques dans le cadre du CIR géré par l'OFII. À ce jour, pour les personnes ne disposant pas du niveau A110(*) en langue française, le prestataire de formation met en oeuvre l'un des quatre parcours visant à l'acquisition de ce niveau, pour ce qui concerne le CIR (de 100 à 600 heures de formations).

Outre le CIR, sont également ouvertes aux étrangers primo-arrivants des actions d'intégration financées par les services déconcentrés de l'État. Ces derniers financent une grande variété d'actions, allant de l'accompagnement généraliste à l'insertion par le sport ou la culture. Quatre thématiques d'intervention dominent cependant : apprentissage de la langue, appropriation des valeurs de République, accompagnement vers l'emploi et accompagnement global.

Au sein des étrangers primo-arrivants, les réfugiés bénéficient quant à eux, en raison de leur vulnérabilité et de leur plus grande difficulté d'insertion, d'actions d'intégration renforcées, notamment pour l'accès au logement et à l'emploi11(*).

c) L'assistance juridique aux personnes retenues dans les centres de rétention administrative

Les personnes en situation irrégulière peuvent être retenues dans des centres de rétention administrative (CRA), préalablement à leur départ du territoire national.

Ces personnes peuvent alors avoir accès à une assistance juridique, uniquement réalisée par des associations. En effet, comme le rappelle l'enquête, conformément au droit applicable, l'étranger maintenu en rétention bénéficie d'actions d'accueil, d'information et de soutien, pour permettre l'exercice effectif de ses droits et préparer son départ12(*). Plus précisément, l'article R. 744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. À cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre. »

C'est sur cette base qu'un marché est conclu avec des associations. Ce marché précise que les actions réalisées par le titulaire incluent, à l'initiative du retenu, l'analyse juridique de la situation, le conseil et l'orientation vers les démarches adaptées, l'aide à la rédaction des demandes auprès des autorités administratives et judiciaires compétentes et la mise en relation avec un avocat.

Pour le marché couvrant la période 2021 à 2024, quatre candidats (soit un de moins que pour le marché précédent) avaient présenté une offre et avaient été retenus : la Cimade, le groupe SOS Solidarités, Forum réfugiés - Cosi et France Terre d'Asile.

B. ...POUR UN COÛT DE PLUS D'UN MILLIARD D'EUROS PAR AN, EN HAUSSE DE PLUS DE MOITIÉ ENTRE 2019 ET 2023

La forte implication des associations dans la mise en oeuvre des politiques se traduit mécaniquement dans le montant significatif des crédits qui leur sont versés à ce titre par la mission « IAI ». Ce montant, qui n'intègre pas d'éventuels financements publics d'autres natures (autres missions budgétaires, collectivités territoriales, etc.) tend en outre à augmenter fortement sur la période sous revue de l'enquête de la Cour.

1. Les crédits de la mission versés aux associations, en nette augmentation, représentent aujourd'hui au total plus d'un milliard d'euros par an

D'un point de vue budgétaire, la mission « IAI » est composée de deux programmes :

- le programme 303 « Immigration et asile », qui regroupe principalement, pour ce qui concerne le présent rapport, les dépenses liées à la garantie du droit d'asile (hébergement, accompagnement, allocation pour demandeur d'asile), y compris la subvention à l'OFPRA, et à la lutte contre l'immigration irrégulière ;

- le programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française », qui rassemble principalement les crédits en faveur de l'intégration des étrangers en situation régulière, notamment à travers le financement des actions du CIR opérées par l'OFII (action n° 11) et de celles des services déconcentrés (action n° 12).

En 2023, dernière année de la période sous revue de l'enquête, le budget exécuté de la mission était de 2,268 milliards d'euros en crédits de paiement (CP), dont 1,732 milliard d'euros au titre du programme 303 et 536 millions d'euros pour le programme 104. Il convient néanmoins de noter que les dépenses de l'État induites par l'immigration ne se limitent toutefois pas à cette mission budgétaire. En effet, le rapporteur spécial rappelle que le coût estimé de la politique française de l'immigration et de l'intégration était de 7,46 milliards d'euros en 2023 et serait de 7,74 milliards d'euros en 202513(*).

En 2023, selon les données de la Cour, 1,094 milliard d'euros ont été versés aux associations par le biais de la mission « IAI », en hausse de plus de moitié (+ 52,7 %) par rapport à 2019 (soit 716,3 millions d'euros cette année-là), alors que le montant total des crédits exécutés de la mission n'a progressé que dans une bien moins grande mesure sur la même période (+ 23,3 %). La hausse des crédits octroyés aux associations atteint ainsi près de 380 millions d'euros en termes absolus en quatre ans14(*).

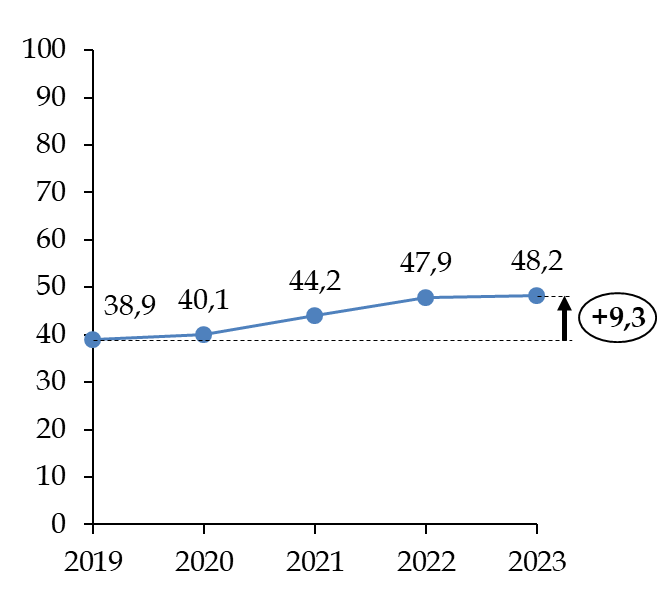

Selon une extrapolation des données de l'enquête, les crédits versés aux associations représentent ainsi près de la moitié (48,2 %) de ceux consommés pour cette même mission en 2023. C'est près de 10 points de plus qu'en 2019 (38,9 %).

Évolution du rapport entre les crédits versés aux associations via la mission « IAI » et le total des crédits consommés pour cette mission entre 2019 et 2023

(en pourcentage)

Source : commission des finances d'après les données de l'enquête de la Cour

Hors subvention à l'OFII et à l'OFPRA et dépenses contraintes relatives à l'allocation aux demandeurs d'asile (ADA), plus de deux tiers des crédits consommés (66,9 %) ont même été versés aux associations en 2023. Pour le programme 104, hors subvention à l'OFII, les dépenses réalisées par des associations représentent 72,7 % des dépenses du programme. Pour le programme 303, sans la subvention à l'OFPRA et l'ADA, ce taux atteint 65,6 %.

En définitive, il apparaît ainsi que le poids des crédits octroyés aux associations dans l'exécution budgétaire de la mission « IAI » est doublement singulier. D'une part, il est très significatif en termes absolus, puisqu'en 2022, seules quatre missions consacraient plus de crédits aux associations15(*) : Cohésion des territoires (2,247 milliards d'euros), Enseignement scolaire (1,295 milliard d'euros), Travail et emploi (1,154 milliard d'euros) et Justice (1,027 milliard d'euros). D'autre part, et surtout, ces crédits représentent une part très importante en proportion des crédits totaux consommés.

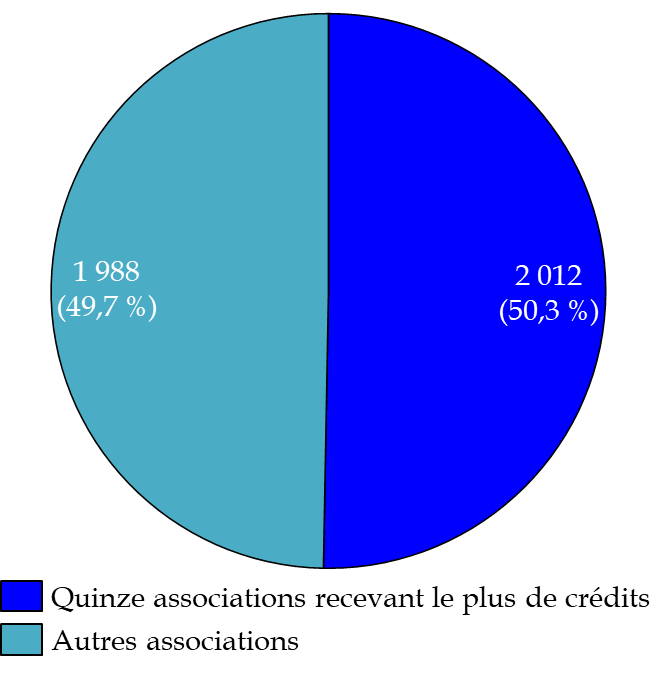

2. Des crédits versés à un nombre élevé d'associations, tandis qu'une petite proportion d'entre elles en représente la moitié

Si l'enquête n'approfondit pas cet aspect, il convient de remarquer que le nombre d'associations bénéficiaires des crédits de la mission « IAI » est élevé. Certaines d'entre elles se voient d'ailleurs confier de très petits montants. Selon les informations recueillies par le rapporteur spécial16(*), 1 472 associations avaient ainsi bénéficié de crédits versés par la mission en 2022 : 383 associations avaient été financées au titre de l'asile et 1 252 à celui de l'intégration, certaines s'étant vu verser des crédits au titre des deux.

L'enquête souligne toutefois une relative concentration des crédits versés aux associations par la mission « IAI » sur un nombre assez réduit d'entre elles. Les quinze associations ayant bénéficié le plus des crédits de la mission « IAI » entre 2019 et 2023 représentent 46 % du total des crédits octroyés aux associations par le programme 104 (365,1 millions d'euros sur 793,6 millions d'euros sur la période) et 51,3 % du total pour le programme 303 (1 646,4 millions d'euros sur 3 206,2 millions d'euros). Au total, il est possible d'en déduire que sur la période 2019-2023, la moitié en moyenne (50,3 %) des crédits des deux programmes de la mission « IAI » dédiés aux associations ont été versés à quinze d'entre elles.

Répartition des crédits versés aux associations par la mission « IAI »

(en millions d'euros et en pourcentage)

Source : commission des finances d'après les données de l'enquête de la Cour

Selon une extrapolation des données de la Cour, sur la période, les cinq associations ayant bénéficié des sommes les plus importantes sont Coallia (115 millions d'euros par an en moyenne), France Terre d'Asile (57,5 millions d'euros par an en moyenne), la Croix-Rouge française (40 millions d'euros par an en moyenne), le groupe Sos Solidarités (31,5 millions d'euros par an en moyenne) et Forum réfugiés (26 millions d'euros par an en moyenne). Dans tous les cas, les financements proviennent très majoritairement du programme 303, et plus précisément des actions en lien avec l'hébergement et l'accompagnement des demandeurs d'asile.

3. Si le poids de l'asile reste prépondérant, la progression du montant des crédits octroyés aux associations concerne la quasi-totalité des missions qui leur sont confiées

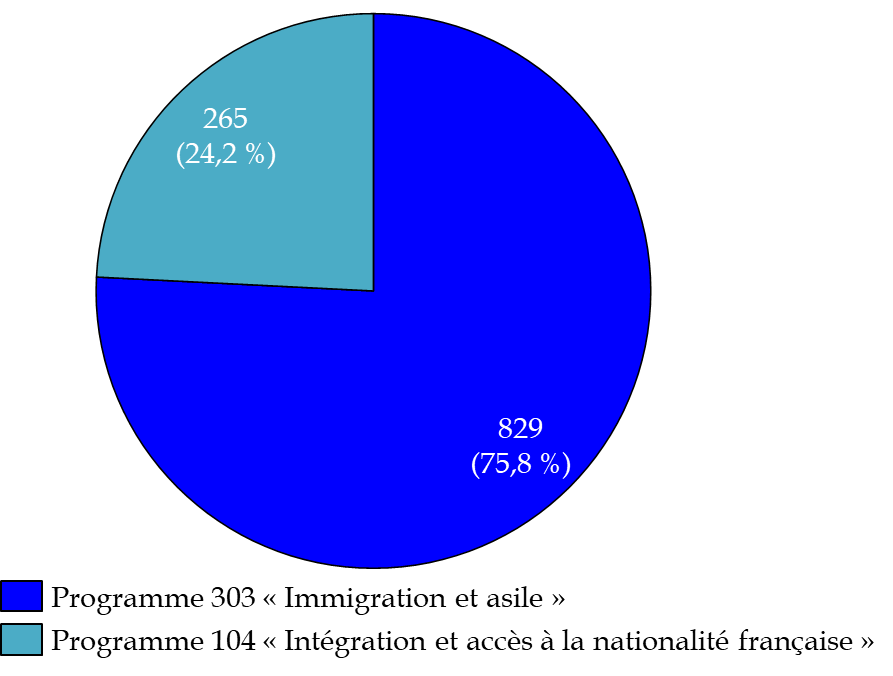

D'un point de vue financier, ce sont l'hébergement et l'accompagnement des demandeurs d'asile (programme 303) qui impliquent le plus les associations, davantage que les actions d'intégration (programme 104) et a fortiori d'assistance juridique des personnes retenues en CRA (programme 303).

Ainsi, selon une extrapolation des données de l'enquête, les crédits versés aux associations le sont pour plus de trois quarts via le programme 303 (75,8 %, soit 829 millions d'euros), tandis que la part du programme 104 est plus réduite, bien que loin d'être négligeable (24,2 %, soit 265 millions d'euros).

Montant des crédits versés aux associations par la mission « IAI »,

ventilé par programmes

(en millions d'euros et en pourcentage)

Source : commission des finances d'après les données de l'enquête de la Cour

Mais si les dépenses en lien avec la politique d'asile restent prépondérantes, la quasi-totalité des missions confiées aux associations ont connu une nette hausse de leur coût entre 2019 et 2023.

a) L'hébergement et l'accompagnement des demandeurs d'asile

Selon l'enquête, en cumulé, toutes sources de financement confondues de la mission « IAI », les crédits versés aux associations au titre de l'hébergement et de l'accompagnement des demandeurs d'asile - et des réfugiés vulnérables - hébergés représentaient 850 millions d'euros en 2023. Au sein de cette somme, selon une estimation de la Cour, 264 millions d'euros environ sont consacrés aux prestations d'accompagnement, même si cette dépense n'est pas isolée au sein des financements pour l'hébergement des bénéficiaires17(*). Il peut en être déduit qu'environ 587 millions d'euros sont consacrés à l'hébergement en lui-même.

L'enquête, dont le périmètre n'incluait pas l'hébergement, souligne que le coût de l'accompagnement dans les structures d'hébergement gérées par des associations a augmenté de 45,5 % entre 2019 et 2023, passant de 181,2 millions d'euros à 263,8 millions d'euros.

Pour ce qui concerne l'accompagnement des demandeurs d'asile et des réfugiés non hébergés, le marché 2022-2024 géré par l'OFII des SPADA s'élevait, en prévision, à 104,2 millions d'euros, soit une progression de 26,3 % par rapport au montant exécuté dans le cadre du marché précédent, correspondant à 82,5 millions d'euros.

b) L'intégration des étrangers primo-arrivants, y compris des réfugiés

Si d'un point de vue budgétaire, les actions d'intégration impliquent moins fortement les associations que l'hébergement et l'accompagnement des demandeurs d'asile, elles les concernent néanmoins de façon substantielle.

C'est en particulier le cas pour les formations linguistiques18(*) et civiques dans le cadre du CIR géré par l'OFII (action n° 11 du programme 104). Les financements des associations afférents ont en effet plus que doublé entre 2019 et 2023, passant de 35,6 millions d'euros en 2019 à 76,3 millions d'euros en 2023 (+ 114 %).

S'agissant des crédits des services déconcentrés de l'État dédiés à l'intégration des étrangers primo-arrivants (action n° 12 du même programme), ils représentent une part non négligeable et croissante des dépenses consacrées à l'accueil et à l'intégration des réfugiés. La dynamique de ces crédits déconcentrés est en outre sensible : hors programme Agir, la progression est de 76,8 % sur la période de 2019 à 2023. Or, la très grande majorité de ces actions est portée par des associations (87 % en 2022). Néanmoins, les évolutions budgétaires récentes induisent désormais une forte baisse de ces crédits19(*).

c) L'assistance juridique aux personnes retenues dans les centres de rétention administrative

Les dépenses liées à l'assistance juridique des personnes retenues en CRA, qui est réalisée par des associations, correspondent au marché conclu à cet effet. Pour la période de 2021 à 2024, le coût est de 6,3 millions d'euros, soit un coût supérieur de 28,6 % à la période de 2017 à 2020.

C. UNE AUGMENTATION BUDGÉTAIRE EXPLIQUÉE PAR UNE PROGRESSION DU NOMBRE DES PUBLICS BÉNÉFICIAIRES MAIS ÉGALEMENT PAR DES HAUSSES DES COÛTS UNITAIRES

En cohérence avec la hausse de la pression migratoire, l'une des explications de la progression du montant des crédits versés aux associations tient dans l'élargissement des publics bénéficiaires des actions financées. Néanmoins, il apparaît à la lumière de l'enquête que la hausse des coûts unitaires joue également un rôle important, même en excluant les effets de l'inflation.

1. Un nombre de publics bénéficiaires en progression notable

Selon l'enquête, entre 2019 et 2023, le nombre de bénéficiaires des dispositifs déployés en lien avec l'asile et l'intégration a progressé.

Ainsi, le nombre de demandes d'asile déposées à l'Ofpra a crû de + 7,4 % (142 649 demandes présentées en 2023)20(*), tandis que, parallèlement, le nombre de bénéficiaires de la protection internationale (réfugiés et personnes ayant obtenu la protection subsidiaire) a augmenté de 30 % (60 892 nouveaux bénéficiaires en 2023). Dans le même temps, le nombre de signataires du CIR a augmenté de 18,9 % (127 876 signataires en 2023).

Cette tendance nette produit, à prestations constantes, un effet mécanique à la hausse sur le coût de ces dernières et donc sur les crédits de la mission qui les financent.

2. Une nette augmentation des coûts unitaires des prestations réalisées par les associations

Néanmoins, comme le montre l'enquête, l'intensité de la hausse des crédits versés aux associations ne s'explique pas par la seule progression des flux des publics bénéficiaires. S'y ajoutent en effet différents facteurs qui conduisent à une croissance des coûts unitaires, parmi lesquels : une évolution du profil des publics bénéficiaires, une hausse de l'intensité de l'accompagnement, la mise en place de nouvelles prestations ou encore un manque de concurrence entre prestataires sur certains territoires.

a) Une forte hausse des coûts unitaires des formations du CIR liée à une augmentation de leur volume et de leur intensité et à la mise en place de nouvelles prestations

S'agissant du CIR, la hausse des coûts unitaires résulterait ainsi, selon l'enquête, de plusieurs effets :

- un effet « volume » lié non seulement à l'augmentation du nombre de signataires du CIR mais également à l'évolution de leur profil. En effet, sur la période de 2019 à 2023, l'augmentation de la part des réfugiés dans les bénéficiaires et, parmi eux, de la part de personnes non scolarisées dans leur pays d'origine, a participé à la hausse du nombre de parcours linguistiques de longue durée, les plus coûteux ;

- un effet « intensité de la formation » lié à l'augmentation du nombre d'heures de formation. En effet, à partir de 2019, le nombre d'heures des formations linguistiques et des modules de formation civique a été doublé ;

- un effet « nouvelles prestations ». En effet, à partir de 2022, ont été mis en place de nouveaux marchés pour la réalisation des missions de positionnement linguistique, afin d'évaluer le niveau de langue des signataires.

Ainsi, selon l'enquête, les coûts par signataire ont augmenté de 68 % de 2019 à 2023. En revanche, la Cour constate une absence d'effet « prix », le coût par heure et par stagiaire étant globalement stable, en dépit de disparités géographiques qui résultent surtout des difficultés rencontrées par l'OFII pour susciter de la concurrence dans certaines régions.

b) Une augmentation notable des coûts unitaires des prestations d'accompagnement des demandeurs d'asile et des réfugiés hébergés

S'agissant de l'accompagnement des demandeurs d'asile et des réfugiés hébergés, la Cour constate qu'alors que les dépenses ont progressé de 45,5 % entre 2019 et 2023, l'augmentation du nombre de places d'hébergement dans tous les centres (qu'ils soient ou non sous statut associatif), a été limitée sur la même période à 14,7 %. La progression des dépenses d'accompagnement a donc été plus rapide que celle des créations de places21(*), témoignant d'une hausse des coûts unitaires.

Pour ce qui concerne l'accompagnement des demandeurs d'asile et des réfugiés non hébergés, la progression de 26,3 % des coûts du marché 2022-2024 des SPADA interviendrait alors que les flux de demandes d'asile en guichet unique des demandeurs d'asile ont progressé plus modestement, de 4,8 %, entre 2019 et 2023. Comme dans le cadre du CIR, l'OFII attribue cette situation au faible degré de concurrence sur ces marchés entre associations. S'y ajouteraient d'autres motifs, notamment la création de six nouvelles implantations, conduisant à une augmentation de l'offre sur le territoire.

c) Une hausse du coût de l'assistance juridique des personnes retenues, en dépit d'une baisse de leur nombre

La dynamique de hausse des coûts de près de 30 % de l'assistance juridique des personnes retenues en CRA pendant la période sous revue pourrait être due notamment à l'augmentation du nombre de lots du marché, consécutive à la progression du nombre de centres de rétention.

Néanmoins, elle s'opère à contre-courant de l'évolution du nombre de personnes effectivement retenues (de 50 486 à 40 056 retenus par an, entre 2019 et 2023).

II. DES ENJEUX DE DÉFINITION, DE COORDINATION ET DE CONTRÔLE DE PLUSIEURS MISSIONS CONFIÉES AUX ASSOCIATIONS

Dans son enquête, la Cour constate des difficultés tenant à la définition et à la coordination de certaines missions exécutées par les associations. En outre, elle révèle un niveau de contrôle inégal de leur exécution.

A. DES ÉCUEILS TENANT À LA DÉFINITION ET À LA COORDINATION DE CERTAINES ACTIONS EXÉCUTÉES PAR LES ASSOCIATIONS

1. En matière d'intégration, un besoin d'une plus grande coordination dans l'attribution de missions aux associations

Selon la Cour, en matière d'intégration, les prestations offertes dans le cadre du CIR géré par l'OFII (action n° 11 du programme 104) et celles financées par les crédits déconcentrés dans les préfectures (action n° 12 du même programme) « peuvent concerner en partie les mêmes publics, pour les mêmes finalités, faute d'une coordination suffisante entre les services déconcentrés et les directions territoriales de l'OFII ». La question de l'articulation se pose ainsi principalement pour les formations linguistiques, qui représentent une part prépondérante des crédits déconcentrés.

Selon l'enquête, la DGEF met certes en avant le fait que les formations du CIR ne couvrent pas l'ensemble des besoins et que de nombreux primo-arrivants n'en sont pas signataires (étudiants, travailleurs temporaires, passeports talents, étrangers malades, etc.). Elle précise que le niveau A122(*) visé n'est pas atteint par l'intégralité des personnes ayant suivi leur formation CIR (le taux de réussite étant de 68 %) et qu'il est donc utile de proposer de poursuivre une « immersion linguistique », même après la clôture du contrat. En outre, elle indique que près de la moitié des signataires du CIR sont positionnés avec un niveau de langue supérieur à A1 et ne bénéficient pas de l'offre linguistique de l'OFII. Enfin, elle ajoute que les compétences mobilisées et l'ingénierie pédagogique adoptée sont différentes : les formations linguistiques du CIR s'appuieraient sur des parcours précis et une mallette pédagogique détaillée, tandis que les appels à projets sur crédits déconcentrés financeraient majoritairement des « ateliers sociolinguistiques » permettant l'apprentissage de la langue par des mises en situation.

Néanmoins, la Cour estime au final que si certaines formations financées par les crédits déconcentrés peuvent être justifiées lorsqu'elles visent un public non soumis au CIR, le risque de doublon demeure élevé. Comme la Cour, le rapporteur spécial rappelle que la question de l'articulation entre ces actions financées par les préfectures, et celles prises en charge dans le cadre du CIR se posera de manière encore plus aiguë à l'avenir, la nouvelle obligation de résultat posée par le législateur devant conduire l'OFII à redéfinir son offre de formations au titre du CIR23(*).

Il apparaît donc nécessaire que soit conçue une stratégie globale et coordonnée s'agissant des formations linguistiques des étrangers primo-arrivants, qu'elles soient financées dans le cadre du CIR ou par les services déconcentrés de l'État.

2. En matière d'asile, la nécessité d'une meilleure définition des missions d'accompagnement des demandeurs

Dans le cadre de la politique de l'asile, les dispositifs d'accompagnement des demandeurs d'asile et des réfugiés sont définis au moyen de cahiers des charges et d'appels à projet des structures.

Selon l'enquête, l'État et l'OFII ne définissent pas avec suffisamment de précision la nature des missions d'accompagnement, les compétences requises pour les réaliser et, dans les structures d'hébergement, le taux d'encadrement associé.

a) L'hébergement et l'accompagnement des demandeurs d'asile hébergés : pour une vision stratégique de long terme et une plus grande prise en compte de l'accompagnement

L'hébergement et l'accompagnement des demandeurs d'asile et des réfugiés vulnérables hébergés, notamment lorsqu'ils sont confiés au secteur associatif, souffre de différents écueils. Ils tiennent principalement aux limites imposées par le système subventionnel pour la définition des prestations attendues, à des différences - pas toujours justifiées - dans les exigences fixées pour des prestations censées être identiques et au caractère insuffisant de la prise en compte spécifique des actions d'accompagnement.

En premier lieu, si la présente enquête n'avait pas pour objet de traiter le sujet de l'hébergement - tout en traitant de celui de l'accompagnement des personnes hébergées -, il convient néanmoins de rappeler que dans son rapport sur Les relations entre l'État et les gestionnaires de structures d'hébergement24(*), notamment associatifs, la Cour a récemment analysé leurs cadres juridiques, et les conséquences sur leur fonctionnement et leur financement.

Le dispositif national d'accueil (DNA25(*)) comprend ainsi des structures d'hébergement avec deux statuts juridiques différents :

- les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), qui sont soumis à un système d'autorisation d'une durée de 15 ans. Au sein du DNA, seuls les centres d'accueil des demandeurs d'asile (CADA, pour les demandeurs d'asile) et les centres provisoires d'hébergement (CPH, pour les réfugiés vulnérables) relèvent de cette catégorie. Ils sont financés sous la forme d'une dotation globale de fonctionnement, et non d'une subvention ;

- toutes les autres structures (notamment les centres d'accueil et d'examen des situations, CAES, et les places d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile, HUDA) ressortent de dispositifs dits « d'urgence », quelle que soit la pérennité effective des places ou la durée d'hébergement, et sont financées sous le régime de subventions annuelles.

La Cour a ainsi souligné que le recours à des structures d'hébergement d'urgence offre certes une grande souplesse pour satisfaire les besoins (ouverture rapide de places et engagement seulement annuel), mais « ne permet pas à l'État financeur, ni de définir précisément la nature et le niveau de service attendu, ni de contrôler de près sa mise en oeuvre et donc de s'assurer de sa qualité ». En effet, comme le rappelle la Cour, le régime de la subvention à l'issue d'un appel à projets suppose notamment que le financeur ne soit pas à l'origine du projet, ce qui limite sa capacité à en définir le contenu de manière très précise.

Il apparaît ainsi nécessaire que soit privilégié plus largement, en matière d'hébergement des demandeurs d'asile, le recours à des structures relevant de la catégorie des ESSMS.

Par ailleurs, la difficulté est la même pour ce qui concerne l'accompagnement des publics en centre d'hébergement financé par subvention : l'État n'a ainsi pas la possibilité de définir très précisément ni de suffisamment contrôler la mise en oeuvre des prestations.

En deuxième lieu, la Cour constate que si les prestations d'accompagnement attendues sont identiques dans les différents types d'hébergement, les taux d'encadrement prévus diffèrent, tandis que la qualification des professionnels n'est pas définie précisément dans la plupart des structures, ce qui laisse des marges de manoeuvre importantes aux associations.

En troisième lieu, l'accompagnement des personnes hébergées fait l'objet d'une attention secondaire par rapport aux enjeux d'hébergement eux-mêmes. Ainsi, alors que les orientations nationales sont centrées sur le nombre et la gestion des places d'hébergement (y compris leur disponibilité effective et le taux de présence indue), la question de l'accompagnement y apparaît subsidiaire. Les schémas nationaux, circulaires et comités de pilotage stratégiques se concentrent également en premier lieu sur l'hébergement et relèguent au second plan les thématiques d'accompagnement.

Cet état de fait se reflète du point de vue budgétaire : la dépense d'accompagnement n'est pas chiffrée en tant que telle et est confondue avec la prestation d'hébergement. Le rapporteur spécial estime qu'il s'agit là d'une lacune26(*).

La Cour estime au final qu'il manque « une réflexion explicite sur les tâches attendues, leur contenu et les compétences nécessaires pour les exercer ».

b) L'accompagnement des demandeurs d'asile et des réfugiés non hébergés : un pilotage peu développé et des imprécisions concernant les compétences requises

Selon l'enquête, encore davantage que pour l'accompagnement des personnes hébergées, le pilotage étatique de l'accompagnement par les SPADA des demandeurs non-hébergés apparaît peu développé. Le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et d'intégration des réfugiés n'est pas applicable en la matière ; ainsi, seul le contrat d'objectif et de performance signé par l'OFII en traite.

En outre, la Cour constate des imprécisions concernant les compétences requises pour réaliser l'accompagnement social des demandeurs. Si les marchés conclus avec les SPADA décrivent avec précision les publics concernés et les prestations attendues des associations, ils n'évoquent pas les qualifications requises, en particulier pour exercer les missions d'accompagnement social, ni le taux d'encadrement. Les normes d'intervention entre les SPADA et les centres d'hébergement ne sont ainsi pas alignées, « alors même que les publics sont identiques, et que la passation d'un marché permet de définir précisément les attendus en la matière ». En outre, comme pour l'accompagnement en hébergement, il n'existe pas de référentiel des tâches d'accompagnement.

Il apparaît ainsi nécessaire de définir précisément les modalités de l'accompagnement des demandeurs d'asile, qu'ils soient hébergés ou non, et d'isoler le coût budgétaire associé pour ceux qui bénéficient d'un hébergement.

Par ailleurs, s'agissant du programme Agir qui concerne le public spécifique des réfugiés, alors qu'il est en principe exclusif du bénéfice d'autres accompagnements (en CPH ou en SPADA en particulier), il apparaît que, dans un certain nombre de situations, les bénéficiaires continuent à être accompagnés par d'autres dispositifs, ou, à l'inverse, sont en rupture de droits.

B. UN NIVEAU DE CONTRÔLE INÉGAL, À RENFORCER, EN PARTICULIER DANS LE DOMAINE DE L'ASILE

Dans son enquête, la Cour confirme que les contrôles exercés sur les associations dans le cadre des missions qui leur sont confiées par l'État sont diversement exercés, en fonction des types d'actions.

1. Un contrôle satisfaisant en ce qui concerne les prestataires de l'OFII, dans le cadre du CIR et des SPADA

a) Un contrôle satisfaisant des prestataires du CIR...

Pour le contrôle et les audits des prestataires de ses marchés publics dans le cadre du CIR, l'OFII déploie, selon l'enquête, une méthodologie rigoureuse. Elle contrôle ainsi régulièrement ses prestataires, notamment associatifs, soit en amont27(*), soit en aval. 291 contrôles sur place (dits « audits ») ont ainsi eu lieu en 2023.

Selon l'enquête, les contrôles peuvent conduire à relever une proportion significative de situations non conformes, qui donnent toutefois rarement lieu in fine à des sanctions28(*).

b) ...et de ceux des SPADA

De même, l'OFII a mis en oeuvre, selon l'enquête, une démarche rigoureuse d'audits pour ses marchés relatifs aux SPADA.

Il a notamment prévu des obligations en matière de suivi des activités et pour l'organisation d'audits sur place et sur pièces. En cas de manquement, le marché applicable prévoit le versement de pénalités. En 2023, 28 associations ont ainsi été visitées, sur 68 implantations. Les taux de conformité auraient nettement progressé récemment, dans tous les champs d'audit.

2. Un suivi lacunaire des crédits déconcentrés et une activité de contrôle des opérateurs d'hébergement limitée

a) Des crédits déconcentrés dont l'exécution via des associations connaît un suivi insuffisant

Les associations qui bénéficient des crédits d'intégration déconcentrés (action n° 12 du programme 104) ne sont contrôlées qu'occasionnellement.

S'il est rendu compte de l'utilisation de ces crédits dans le cadre d'un plan national d'évaluation et si la DGEF procède à des visites de porteurs de projets associatifs dans le cadre de déplacements en régions, il n'y a pas d'audits des structures, en raison d'autres priorités données aux moyens disponibles en administration centrale comme en service déconcentré, au demeurant parfois très limités dans certaines préfectures.

b) Une activité de contrôle des opérateurs d'hébergement limitée, y compris en matière d'accompagnement des personnes hébergées

L'enquête de la Cour constate que l'activité de contrôle, qui repose sur la vérification des documents administratifs et sur des inspections, apparait limitée s'agissant des opérateurs d'hébergement, notamment associatifs. En outre, il n'existe pas de stratégie nationale en la matière, ni de coordination avec les autres acteurs.

En premier lieu, la capacité à contrôler les structures sur la base des documents administratifs et financiers varie selon leur nature juridique et les conditions de financement de la prestation. En effet, la prestation est d'autant plus difficile à définir précisément qu'elle est financée par subvention29(*). Il est ainsi plus difficile d'assurer un contrôle efficace des CAES et HUDA (régime de la subvention) que des CADA et CPH (régime des ESSMS, et donc de la dotation globale de fonctionnement). Mais, même pour ces derniers, il apparaît que les contrôles ont porté « davantage sur les questions d'hébergement, en particulier sur les taux de présence, que sur le volet de l'accompagnement dans les centres ».

En second lieu, les inspections sur place des différents types d'hébergement souffriraient d'un champ très étendu et de la faiblesse de ses moyens humains, compte tenu du nombre d'établissements à couvrir. Hors évaluations externes30(*), elles sont donc en moyenne contrôlées une fois tous les 14 ans pour les Cada, tous les 75 ans pour les Huda et les CAES, et tous les 35 ans pour les CPH. Une absence de stratégie et de coordination pour le déploiement des dispositifs de contrôle est également relevée.

Il apparaît nécessaire de renforcer le nombre de contrôles sur les opérateurs d'hébergement des demandeurs d'asile et des réfugiés vulnérables, en y intégrant systématiquement un volet sur l'accompagnement.

3. Un contrôle qui mène de manière trop exceptionnelle à des sanctions

Si l'enquête n'approfondit pas ce point, le rapporteur spécial constate qu'il apparaît que le nombre de sanctions prononcées à l'encontre d'associations pour des manquements dans l'exercice des missions qui leur sont confiées par le biais de la mission est très réduit.

S'agissant des prestataires du CIR, notamment associatifs, l'enquête précise que si les contrôles rigoureux mis en oeuvre peuvent conduire à relever une proportion significative de situations non conformes et qu'il s'en suit une procédure corrective et contradictoire, « ils débouchent rarement sur des pénalités, l'OFII estimant le plus souvent que des mesures correctives ont été appliquées par la suite31(*). »

Concernant les SPADA, des pénalités n'auraient été appliquées aux prestataires associatifs que dans un seul cas, pour une réfaction cumulée d'environ 145 000 euros en raison d'une exécution très partielle des missions confiées par l'OFII.

Pour ce qui concerne l'assistance juridique en CRA, la DGEF n'a fait part, là encore, que d'une seule situation effective de non-paiement à une association, dans le cadre des marchés 2020-202432(*), à savoir une réfaction d'environ 100 000 euros.

Enfin, l'enquête ne mentionne pas de sanctions dans le domaine de l'accompagnement des personnes hébergées. Au demeurant, le rapport sur Les relations entre l'État et les gestionnaires de structures d'hébergement n'en faisait pas état non plus en matière d'hébergement des demandeurs d'asile, même s'il mentionnait le fait qu'il était prévu d'introduire plus largement la possibilité de prononcer des pénalités financières. Si le rapporteur spécial n'est pas en capacité d'établir si une sanction a été ou non prononcée récemment dans ce domaine, il apparaît en tout état de cause que cela relève a minima de cas isolés.

Le rapporteur spécial estime qu'un travail efficace et crédible de contrôle doit impliquer un taux de sanction plus élevé à l'égard des associations qui ne respectent pas le cadre ou les modalités des missions qui leur sont confiées par l'État.

III. DANS UN CONTEXTE DE FORTE PRESSION MIGRATOIRE ET DE MOYENS BUDGÉTAIRES CONTRAINTS, LE POIDS DES CRÉDITS VERSÉS AUX ASSOCIATIONS DOIT ÊTRE QUESTIONNÉ

A. UN RECOURS AUX ASSOCIATIONS QUI INTERROGE AU REGARD DE SON EFFICIENCE ET DE SA LÉGITIMITÉ DANS CERTAINS DOMAINES

1. La nécessité d'évaluer l'efficience des actions menées, y compris à l'aune des modèles étrangers

La Cour rappelle la nécessité pour l'administration de procéder à des évaluations régulières des différentes actions mises en oeuvre. Certes, le suivi des indicateurs de performance relève d'un processus évaluatif, notamment en matière de résultats des formations linguistiques ou encore de taux d'hébergement des demandeurs d'asile.

Néanmoins, il convient d'aller plus loin. D'une part, un suivi plus précis des résultats des actions menées peut être réalisé. À titre d'illustration, les formations civiques ne débouchent pas aujourd'hui sur une certification, ni sur une évaluation quantitative. D'autre part, de véritables évaluations doivent être menées. En effet, si certaines études de nature scientifique ont été produites, s'agissant notamment des effets pluriannuels du CIR sur les signataires, elles doivent être actualisées et leur spectre élargi.

Dans le cadre de l'enquête, la Cour des comptes n'a pas procédé à une évaluation des dispositifs déployés et de l'opportunité de recourir aussi largement aux associations pour leur mise en oeuvre.

Le rapporteur spécial constate que les délais de production de cette enquête rendaient en effet difficile la réalisation d'un tel travail d'évaluation, qui aurait vocation à couvrir l'essentiel des politiques portées par la mission. Toutefois, comme cela a été évoqué lors de l'audition pour suite à donner à la présente enquête33(*), il serait intéressant que la Cour des comptes, si elle le souhaite, complète son enquête par une analyse de l'efficience des missions confiées aux associations. En effet, si la présente enquête permet d'établir que les crédits versés aux associations augmentent nettement, il conviendrait désormais de savoir si les résultats obtenus sont à la hauteur de cette hausse, ce dont le rapporteur spécial n'est pas certain.

En outre, il serait utile de s'interroger sur des modèles alternatifs de mise en oeuvre des politiques de la mission « IAI » qui s'appuieraient moins sur les associations et davantage sur d'autres acteurs, que ce soit l'État lui-même, les collectivités territoriales, des établissements publics ou encore des entreprises. Une telle analyse intégrerait opportunément une dimension comparative internationale. En outre, elle pourrait tirer profit de l'analyse de l'encadrement et de l'action des associations dans le cadre d'autres politiques publiques qui les mobilisent fortement, notamment l'enseignement scolaire, la justice ou le logement.

2. L'exemple de l'assistance juridique des personnes retenues : un recours aux associations qui n'apparaît pas comme une solution indispensable

Parallèlement, il apparaît utile de questionner dès aujourd'hui la pertinence du recours aux associations pour certains types de missions.

C'est notamment le cas s'agissant de l'assistance juridique des personnes retenues en CRA, aujourd'hui déléguée à des associations sélectionnées par des marchés publics34(*).

Le rapporteur spécial considère bien évidemment, s'agissant du principe, que le placement en rétention administrative, qui constitue une mesure privative de liberté, implique nécessairement l'existence d'une assistance juridique. S'agissant ensuite des modalités de cette assistance, celle-ci peut prendre des formes diverses : intervention d'associations, d'avocats ou encore de services de l'OFII.

Le rapporteur spécial s'interroge toutefois sur le fait de déléguer cette mission à des associations. En effet, une partie de celles titulaires des marchés correspondants déploient parfois un discours difficilement compatible avec l'idée même du renvoi de personnes en situation irrégulière. En outre, il est permis de s'interroger sur le fait de savoir si au-delà de leur mission d'aider les personnes retenues à la présentation de recours contentieux, elles ne participent pas à un mouvement de massification des recours, de nature à entraver quelque peu la politique mise en oeuvre. Ainsi que le rappelle pudiquement la Cour, « il n'est pas douteux que les associations remplissent effectivement leurs missions d'assistance juridique, qui ont notamment pour conséquence le dépôt de recours devant les tribunaux, au vu du volume soutenu de ceux-ci. »

Le rapporteur spécial estime que l'assistance juridique devrait être délivrée aux personnes retenues selon d'autres modalités à l'avenir. Une telle évolution serait d'ailleurs l'occasion de prendre en compte le fait que, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a récemment énoncé35(*) que l'aide juridictionnelle36(*), qui couvre notamment les frais d'avocat, était ouverte y compris aux étrangers se trouvant en situation irrégulière en France. Dans ce cadre, le rapporteur spécial considère qu'il serait opportun de confier à l'OFII un rôle d'information sur l'accès au droit des personnes placées ou maintenues en rétention administrative, incluant la possibilité de demander la désignation d'un avocat et le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Cette solution permettrait de garantir la protection des droits des personnes retenues, sans nécessiter l'intervention d'associations.

B. FACE À LA HAUSSE DES FLUX MIGRATOIRES ET DU MONTANT DES CRÉDITS VERSÉS AUX ASSOCIATIONS AINSI QU'AUX ÉVOLUTIONS DU DROIT APPLICABLE, DES CHOIX DOIVENT ÊTRE OPÉRÉS DANS LES MISSIONS CONFIÉES AUX ASSOCIATIONS

1. Une nette baisse du budget de la mission depuis 2024, alors que la pression migratoire reste à un niveau très élevé...

La France, tout comme l'Union européenne, connaît une progression continue de la pression migratoire sur les dernières années, s'agissant tant des demandes d'asile que du nombre de titres de séjours et de visas délivrés. En 2023, 142 649 demandes d'asile ont ainsi été introduites à l'OFPRA, soit un record historique. 326 954 titres de séjours avaient en outre été délivrés cette année-là, là encore un niveau très élevé37(*).

En 2024, soit postérieurement à la période sous revue de l'enquête, la pression migratoire est restée forte. Si le nombre de visas octroyés a crû de 16,8 %, surtout, le nombre de titres de séjour délivrés a continué d'augmenter, pour s'établir à 336 710, en hausse de 1,8 %38(*). Par ailleurs, il convient de noter que s'il est attendu une légère baisse du nombre de demandes d'asile présentées devant l'OFPRA en 2024, le Gouvernement prévoit une nouvelle hausse de 5 % en 2025. Le nombre de contrats d'intégration républicaine (CIR) signés en 2024 est quant à lui en baisse par rapport à 2023 (- 10,5 %), mais en raison en particulier de l'interruption des signatures de CIR au mois d'août, compte-tenu du contexte budgétaire ; le niveau de 2024 reste en outre nettement supérieur à celui des années précédentes.

Si l'année 2024 a donc connu des évolutions quelque peu contradictoires, il n'en demeure pas moins qu'elle est marquée par le maintien d'un niveau de pression migratoire très élevé, qui pourrait encore augmenter.

Or, dans le même temps, les crédits de la mission « IAI » (même s'ils ne sont pas les seuls à porter les politiques d'immigration et d'intégration39(*)) ont connu une nette réduction. Ainsi, s'agissant de l'exécution des crédits en 2024, le décret du 21 février 202440(*) a procédé, dans un contexte budgétaire difficile, à une annulation de 174,7 millions d'euros de crédits en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) à l'échelle de la mission41(*). Surtout, la loi de finances pour 2025 prévoit, une fois les évolutions de périmètre neutralisées42(*), une baisse de plus de 250 millions d'euros des crédits initiaux de la mission par rapport au budget pour 2024, soit près de 12 % en un an.

2. ...qui a déjà impliqué des choix et en exigera d'autres

Cette évolution contradictoire des flux de personnes étrangères et du budget de la mission « IAI » est de nature à produire un effet ciseaux pour les dispositifs qu'elle déploie via des associations. Elle implique donc de faire des choix dans les missions qui leur sont confiées. Certains ont d'ores et déjà été mis en oeuvre, tandis que d'autres devront encore être réalisés.

a) Le recentrage du programme « Agir »

Le déploiement du programme Agir, sous forme de marchés conclus essentiellement avec des associations, s'est effectué lentement, les derniers dispositifs devant recevoir leurs publics début 2025.

Il fait en outre face à de fortes contraintes budgétaires, dans le cadre de l'action n° 12 du programme 104. Cette action finance plusieurs dispositifs d'intégration hors CIR, dont le programme Agir. Après avoir connu une annulation de crédits en 2024, l'action connaît, dans le cadre de la loi de finances pour 2025, une réduction de ses CP de plus de 45 % (- 79 millions d'euros, dont 58 millions d'euros pour le programme Agir destiné aux réfugiés et 21 millions d'euros pour les actions en faveur de l'ensemble des primo-arrivants).

Dans ce contexte, la DGEF a ainsi fait part de nouvelles conditions d'accès au programme à compter de 2024. Ce dernier est désormais recentré sur la prise en charge des réfugiés les plus vulnérables, tandis que les orientations vers le programme sont interrompues dans les départements où il a été déployé depuis 2022 et 2023 et qui ont atteint un certain niveau de bénéficiaires. L'objectif poursuivi est de viser une cible de 25 000 bénéficiaires en moyenne à l'échelle nationale (contre 31 446 bénéficiaires au 31 juillet 2024), sur environ 50 000 réfugiés éligibles sur une année.

Si le rapporteur spécial est attaché à l'intégration des publics étrangers destinés à demeurer sur le territoire national durablement, il constate qu'en cohérence avec une volonté globale de maîtriser le nombre de personnes accueillies à l'avenir et face à des moyens réduits, il est nécessaire de rationaliser les dispositifs et d'apporter un accompagnement de qualité à ceux qui en ont le plus besoin.

b) L'adaptation des formations linguistiques des primo-arrivants à un nouveau cadre juridique, dans un contexte budgétaire contraint

Dans un contexte budgétaire devenu très exigeant, doit être repensée une partie significative du dispositif d'accompagnement des primo-arrivants en matière linguistique, majoritairement assuré par des associations.

En effet, comme le souligne l'enquête, des réflexions sont en cours pour l'adapter au nouveau cadre institué par la loi « CIAI » du 26 janvier 202443(*), qui modifie la logique des conditions de séjour des étrangers en France s'agissant des attendus en matière de maîtrise de la langue. D'une part, elle conditionne désormais la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle à l'échéance du parcours du CIR à la connaissance d'un niveau minimal de la langue française, établissant ainsi une obligation de résultats. D'autre part, elle relève le niveau exigé d'A1 à A244(*) pour obtenir une carte de séjour pluriannuelle, de A2 à B1 pour une carte de résident et de B1 à B2 pour la naturalisation. Elle fait aussi le pari d'une plus forte implication de l'employeur dans la formation linguistique de ses salariés allophones. Par ailleurs, elle rehausse les attendus en matière de formations civiques s'agissant de l'histoire et de la culture françaises et instaure un test civique.

Comme le rappelle l'enquête et ainsi que l'a déjà indiqué le rapporteur spécial, compte tenu des résultats récents en matière de taux d'atteinte du niveau A1 (environ 68 %), les nouvelles exigences au niveau A2 semblent difficiles à atteindre pour une partie des étrangers dans le cadre actuel.

Interrogée par la Cour sur les évolutions possibles des parcours de formation dans le cadre des nouvelles exigences législatives, la DGEF a indiqué que « l'augmentation du nombre d'heures de formation ne fait pas partie des pistes privilégiées, pour deux raisons principales :

- d'un point de vue pédagogique, les forfaits de 600 heures sont très - voire trop longs - au vu de l'absentéisme constaté de la part de certains publics ;

- et eu égard au contexte budgétaire contraint ».

La DGEF et l'OFII étudient donc45(*), selon l'enquête, dans quelle mesure l'offre de formation linguistique, compte tenu du fait qu'elle n'est plus assortie d'une obligation d'assiduité, peut être adaptée aux besoins et aux parcours de différents bénéficiaires.

Le rapporteur spécial considère que l'absence de hausse des crédits de l'action n° 11 en 2025, qui finance notamment les formations civiques et linguistiques dans le cadre du CIR, supposera d'améliorer nettement l'efficience des formations et de s'appuyer davantage sur une contribution des élèves et des entreprises.

Dans ses réponses au questionnaire du rapporteur spécial dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2025, la DGEF indiquait que plusieurs solutions sont envisagées. Il pourrait notamment s'agir de responsabiliser l'apprenant en lui faisant choisir entre se former via les formations de l'OFII ou par d'autres moyens (à sa charge), ou encore de développer l'offre de formation en ligne.

Globalement, il apparaît ainsi nécessaire de redéfinir les modalités des formations linguistiques pour répondre aux nouvelles exigences posées par la loi CIAI pour l'obtention d'une carte de séjour pluriannuelle, en améliorant leur efficacité tout en en maîtrisant le coût pour les finances publiques.

c) D'autres évolutions des missions confiées aux associations seront nécessaires

Face à une pression migratoire très élevée et en progression et des moyens budgétaires en baisse, d'autres dispositifs mis en oeuvre par les associations devront en outre être rationalisés, voire remis en cause.

En matière d'hébergement, le budget pour 2025 porte à ce titre d'ailleurs déjà une volonté de rationalisation de la taille du parc d'hébergement du dispositif national d'accueil (DNA), qui bénéficie aux demandeurs d'asile et aux réfugiés vulnérables, et désormais également aux bénéficiaires de la protection temporaire. En effet 6 500 places seraient ainsi fermées en 2025, alors que 5 000 autres qui n'étaient pas disponibles jusqu'ici le sont désormais, limitant finalement la baisse du nombre de places effectivement disponibles à 1 500, soit environ 1,3 % du parc (113 258 places en 2025).

Le rapporteur spécial considère que ces évolutions doivent être approfondies et élargies à différentes missions confiées aux associations, dans le cadre d'une politique migratoire consistant à davantage maîtriser le nombre de personnes accueillies, à lutter fermement contre l'immigration irrégulière mais également à mieux intégrer - dans un cadre rationalisé - ceux qui ont vocation à rester durablement en France. Il conviendra ainsi d'interroger l'ensemble des dispositifs mis en oeuvre par les associations à l'aune de ces priorités.

TRAVAUX DE LA

COMMISSION :

AUDITION POUR SUITE À DONNER

Réunie le mardi 11 février 2025, sous la présidence de M. Claude Raynal, président, la commission des finances a procédé à l'audition pour suite à donner à l'enquête de la Cour des comptes, réalisée en application de l'article 58-2° de la LOLF, sur les missions, le financement et le contrôle par l'État des associations intervenant au titre de la politique d'immigration et d'intégration.

M. Claude Raynal, président. - Nous procédons cet après-midi à l'audition pour suite à donner à l'enquête de la Cour des comptes, réalisée à la demande de notre commission en application du 2° de l'article 58 de la loi organique relative aux lois de finances (Lolf), sur les missions, le financement et le contrôle par l'État des associations intervenant au titre de la politique d'immigration et d'intégration.

Il s'agit d'un sujet que le Sénat a régulièrement eu l'occasion d'évoquer, notamment lors de l'examen des projets de loi de finances ou de textes et débats portant sur l'immigration.

Sur la proposition de Marie-Carole Ciuntu, rapporteur spécial des crédits de la mission « Immigration, asile et intégration », il a ainsi semblé utile à la commission des finances de faire un point global sur le sujet. Il importe en effet que, dans un domaine qui peut être politiquement sensible - cela n'aura échappé à personne -, la commission et le Sénat disposent des constats et de données factuelles de la Cour des comptes.

En outre, si ce n'est pas la seule politique publique qui s'appuie sur les associations pour sa mise en oeuvre concrète, elle est peut-être une de celles qui, en proportion des crédits disponibles, se reposent le plus sur elles. Il s'agit là d'une originalité manifeste de cette mission budgétaire.

Sans trop anticiper la présentation qui nous en sera faite, le rapport d'enquête de la Cour des comptes, après avoir constaté l'ampleur des missions confiées aux associations et la hausse de leur coût, pointe certaines limites du contrôle et de l'évaluation qui y sont associés. Il souligne également la nécessité de mieux définir et coordonner les missions confiées aux associations.

Pour aborder tous ces sujets, nous recevons Mme Sophie Thibault, présidente de la cinquième chambre de la Cour des comptes, et M. Arnaud Oseredczuk, président de section au sein de cette même chambre, lequel nous exposera les conclusions de cette enquête.

Le rapporteur spécial de la mission, Marie-Carole Ciuntu, prendra ensuite la parole pour indiquer les principaux enseignements qu'elle retient de ce travail et pour exposer sa réflexion.

Pour prolonger nos échanges, nous éclairer et répondre aux observations de la Cour et du rapporteur spécial, nous entendrons ensuite MM. Éric Jalon, directeur général des étrangers en France (DGEF), Didier Leschi, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) et Arnaud Richard, directeur général de l'association Coallia. Je précise que l'association Coallia a été conviée, car, sur la période sous revue de l'enquête, à savoir de 2019 à 2023, c'est elle qui a le plus bénéficié des crédits versés par la mission.

Évidemment, ceux de nos collègues qui le souhaitent pourront ensuite vous interroger.

À l'issue de notre réunion, je demanderai aux membres de la commission des finances leur accord pour publier l'enquête remise par la Cour des comptes.

Je vous indique enfin que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo et est retransmise sur le site internet du Sénat.

Mme Sophie Thibault, présidente de la cinquième chambre de la Cour des comptes. - J'ai pris mes fonctions de présidente de la cinquième chambre de la Cour des comptes en octobre 2024. Pour cette audition, je suis accompagnée de Arnaud Oseredczuk, président de section au sein de cette même chambre. Il vous présentera les conclusions détaillées du rapport intitulé Les missions, le financement et le contrôle par l'État des associations intervenant au titre de la politique d'immigration et d'intégration, et réalisé à votre demande en application du 2° de l'article 58 de la Lolf.

Avant que mon collègue ne vous fasse part des principaux constats et des cinq recommandations de la Cour, je vous donnerai quelques éléments de contexte concernant le déroulement de cette enquête.

En octobre 2024, la Cour a publié un rapport sur les relations entre l'État et les gestionnaires de structures d'hébergement, qui faisait suite à trois contrôles organiques sur des intervenants importants dans ce domaine, et à une enquête plus spécifique réalisée par la Cour sur le pilotage de la mission que l'État confie à ces associations.

Mme le rapporteur spécial Marie-Carole Ciuntu, avec laquelle j'ai travaillé antérieurement en ma qualité de préfète du Val-de-Marne, a évoqué début 2024 avec la Cour les attendus de la commande d'un rapport sur les associations actives dans le domaine de l'immigration et de l'intégration. Nous avons défini ensemble un périmètre plus circonscrit, excluant notamment les politiques d'hébergement, qui étaient largement abordées dans le travail alors en cours spécifiquement sur ce sujet. Nous sommes convenus que l'accompagnement des personnes concernées comprenait, outre l'hébergement, un volet social au sens large, qu'il s'agisse de démarches pour faire valoir ses droits, de cours de langues ou de formations dispensées, autant d'aspects qui méritaient que nous engagions des travaux. Ces prestations sont fournies, vous l'avez dit également, par des structures ou des associations que l'État rémunère notamment au titre de subventions.

Nous avons ensuite tenté de mieux comprendre ce que finance l'État, notamment à travers les crédits gérés par la DGEF, dont une partie est déléguée à l'Ofii, étant précisé que nous avons exclu les financements provenant des collectivités territoriales. L'objectif était de savoir comment les circuits financiers se mettent en place, quels sont les montants engagés, au profit de quels acteurs et de quelles activités, et d'expliquer les évolutions en la matière.

Dans l'idéal, nous aurions dû aller plus loin pour statuer sur l'efficience de ces politiques, mais le temps nous a manqué. Cela étant, nous allons poursuivre nos contrôles organiques habituels. Et même si cette enquête présente des limites, elle apporte un certain nombre d'éléments d'information et de constats intéressants, susceptibles de nourrir les réflexions du Parlement.

M. Arnaud Oseredczuk, conseiller maître, président de section au sein de la cinquième chambre de la Cour des comptes. - Sur un sujet aussi complexe, on ne peut omettre de rappeler le cadre et les acteurs impliqués.

Les actions d'accompagnement au bénéfice des étrangers se regroupent en quatre familles.

Premièrement, les primo-arrivants souhaitant s'installer durablement sur le territoire, pour des raisons très diverses : immigration pour les études - c'est le premier motif de demande -, le travail, le regroupement familial ou au titre du statut réfugié. En 2023, la France a accordé un peu plus de 300 000 premiers titres de séjour, qui permettent de bénéficier d'actions d'intégration dans la société telles que le contrat d'intégration républicaine (CIR) : formations civique, linguistique, etc. Près d'un tiers de ces primo-arrivants sont originaires du Maroc, d'Algérie et de Tunisie, et l'on a enregistré 127 000 signataires du CIR en 2023, compte tenu des exemptions existantes pour certains primo-arrivants. Une petite moitié des signataires invoque des motifs familiaux et un tiers sont des réfugiés.

Deuxièmement, les demandeurs d'asile. Nous les accompagnons dans leurs démarches pour obtenir la protection internationale, soit dans le cadre de leur centre d'accueil, soit au sein de structures spécifiques. Ils ont été un peu plus de 145 000 demandeurs en 2023, issus notamment d'Afghanistan, de Turquie et de plusieurs pays d'Afrique, à être accueillis dans des structures de premier accueil des demandeurs d'asile (Spada) et orientés vers des guichets uniques pour demandeurs d'asile (Guda). Les agents de la préfecture leur délivrent une attestation, ceux de l'Ofii évaluent leur situation, puis leur demande d'asile est déposée devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Cette même année, 61 000 décisions favorables ont été rendues, pour les trois quarts par l'Ofpra et pour un quart, en appel, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).

Troisièmement, les demandeurs d'asile qui obtiennent le statut de réfugié et deviennent alors des primo-arrivants. Ils ont accès aux formations du CIR et à un accompagnement spécifique en termes d'accès au logement et à l'emploi.

Quatrièmement, les retenus en centre de rétention administrative (CRA), qui ont aussi accès à une assistance juridique.

Sur le plan budgétaire, on distingue les deux catégories de demandeurs d'asile et de réfugiés, qui relèvent néanmoins toutes deux du fameux dispositif national d'asile (DNA) et du programme 303 « Immigration et asile », dont les crédits - assez dynamiques - sont passés de 1,453 milliard en 2019 à 1,732 milliard d'euros en 2023, en grande partie du fait de l'accueil des Ukrainiens. Ce budget inclut la subvention à l'Ofpra et le versement de l'aide aux demandeurs d'asile.

Les autres étrangers primo-arrivants, qui disposent d'un titre de séjour, font l'objet d'une action d'intégration définie dans le programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française » : les crédits sont plus limités mais plus dynamiques, puisqu'ils passent de 386 millions à 536 millions d'euros, soit une hausse de 38 %.

L'Ofii finance les actions liées au CIR pour tous les primo-arrivants et l'accompagnement social des demandeurs d'asile et des réfugiés non hébergés, via les Spada. La direction centrale de l'Ofii est renforcée par 31 directions territoriales.

La DGEF finance les actions d'accompagnement des personnes hébergées grâce au DNA, les mesures appliquées dans les CRA ainsi que certains dispositifs d'intégration à destination de publics non soumis au CIR. Environ 80 % des crédits sont déconcentrés.

Mentionnons également la délégation interministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés (Diair), qui avait l'ambition de décloisonner, de mieux faire connaître les dispositifs et d'expérimenter des solutions innovantes, et dont le rôle apparaît désormais moins clairement.

Le rapport commence par expliciter la place exacte des associations dans ce dispositif. Celles-ci représentent 73 % des gestionnaires de structures d'hébergement, 100 % des opérateurs des structures de premier accueil des demandeurs d'asile et environ 58 % des titulaires des marchés du CIR.