B. LA NOTION DE BUDGET CARBONE ET LE DÉBAT SUR LES RISQUES D'UNE ACCÉLÉRATION INCONTRÔLÉE DES ÉMISSIONS MONDIALES

Le réchauffement climatique est causé par la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Cette concentration résulte des émissions de gaz à effet de serre passées. Pour stabiliser le réchauffement en dessous d'un niveau donné, il est donc nécessaire de limiter les émissions de gaz à effet de serre totales en dessous d'un certain niveau. Les trajectoires de décarbonation engagées doivent donc prendre en compte non seulement l'objectif final d'un niveau net d'émissions nul, mais également le niveau cumulé de gaz à effet de serre émis au cours de cette trajectoire.

Comme le notait le Giec en 2013, « une grande partie du réchauffement climatique d'origine anthropique lié aux émissions de CO2 est irréversible sur des périodes de plusieurs siècles à plusieurs millénaires, sauf dans le cas d'une élimination nette considérable de CO2 atmosphérique sur une longue période. Les températures en surface resteront à peu près constantes, mais à des niveaux élevés pendant plusieurs siècles après la fin complète des émissions anthropiques de CO2. En raison des longues constantes de temps caractérisant les transferts de chaleur entre la surface et l'océan profond, le réchauffement océanique se poursuivra sur plusieurs siècles ».

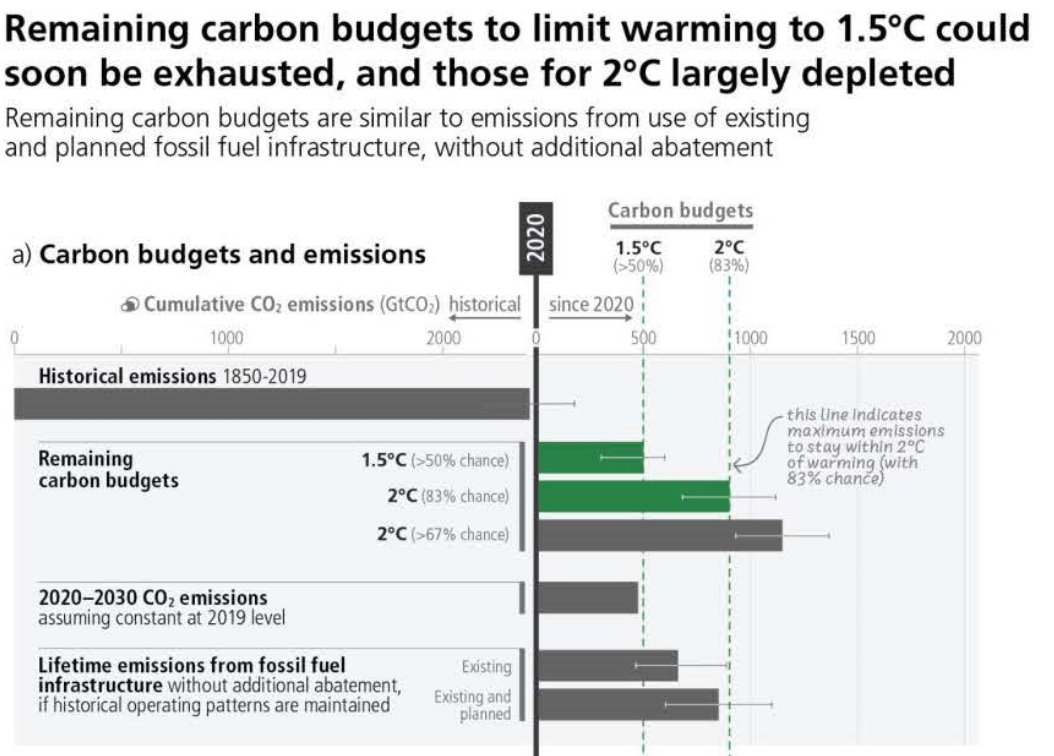

La notion de « budget carbone » traduit opérationnellement cette donnée scientifique. Selon le Giec, cette notion « désigne la quantité maximale d'émissions anthropiques mondiales nettes cumulées de CO2 qui permettrait de limiter le réchauffement planétaire à un niveau donné avec une probabilité donnée, compte tenu de l'effet des autres forçages climatiques anthropiques. Cette quantité est appelée budget carbone total quand elle est exprimée à partir de la période préindustrielle, et budget carbone résiduel, quand elle est exprimée à partir d'une date récente donnée. Les émissions cumulées historiques de CO2 ont déterminé dans une large mesure le niveau de réchauffement à ce jour, tandis que les émissions futures provoqueront un réchauffement supplémentaire à l'avenir. Le budget carbone résiduel indique la quantité de CO2 qui pourrait encore être émise tout en maintenant le réchauffement au-dessous d'un niveau de température donné ».

Par conséquent, plus une trajectoire de décarbonation est engagée rapidement, plus celle-ci peut être menée de façon progressive. Chaque retard dans la diminution des émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique exige de les réduire ensuite plus brutalement. Ainsi, selon le Giec, les efforts de réduction des émissions menés dans la prochaine décennie seront cruciaux pour atteindre les objectifs de réduction des émissions. Or, selon la paléoclimatologue Valérie Masson-Delmotte, ancienne coprésidente du groupe 1 du Giec, « les émissions de CO2 liées à l'utilisation des énergies fossiles ont continué à augmenter sur l'année 2023 ». En dépit d'une diminution du rythme de la hausse des émissions, « nous n'avons pas encore atteint un pic ».

Source : Rapport de synthèse du Giec, 2023

Les budgets carbone disponibles sont particulièrement réduits et continuent donc de se réduire chaque année de plus en plus rapidement. Valérie Masson-Delmotte a ainsi déclaré devant la commission d'enquête que « le [sixième] rapport du Giec évalue les budgets résiduels pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Cela représente 500 milliards de tonnes entre 2020 et les années à venir ; les données les plus récentes ont divisé par deux cette réévaluation ».

Si les émissions annuelles de CO2 entre 2020 et 2030 restent, en moyenne, au même niveau qu'en 2019, les émissions cumulées qui en résulteront épuiseront presque entièrement le budget carbone restant pour 1,5 °C. Comme le note Valérie Masson-Delmotte, « nous émettons à peu près 40 milliards de tonnes chaque année : il nous faudrait donc entre six et sept ans, au rythme actuel d'émissions, pour atteindre cet objectif [ie. de limiter le réchauffement à 1,5°degré]. Autrement dit, si nous n'engageons pas une forte baisse du niveau actuel d'émissions polluantes, le réchauffement dépassera inéluctablement 1,5 degré ».

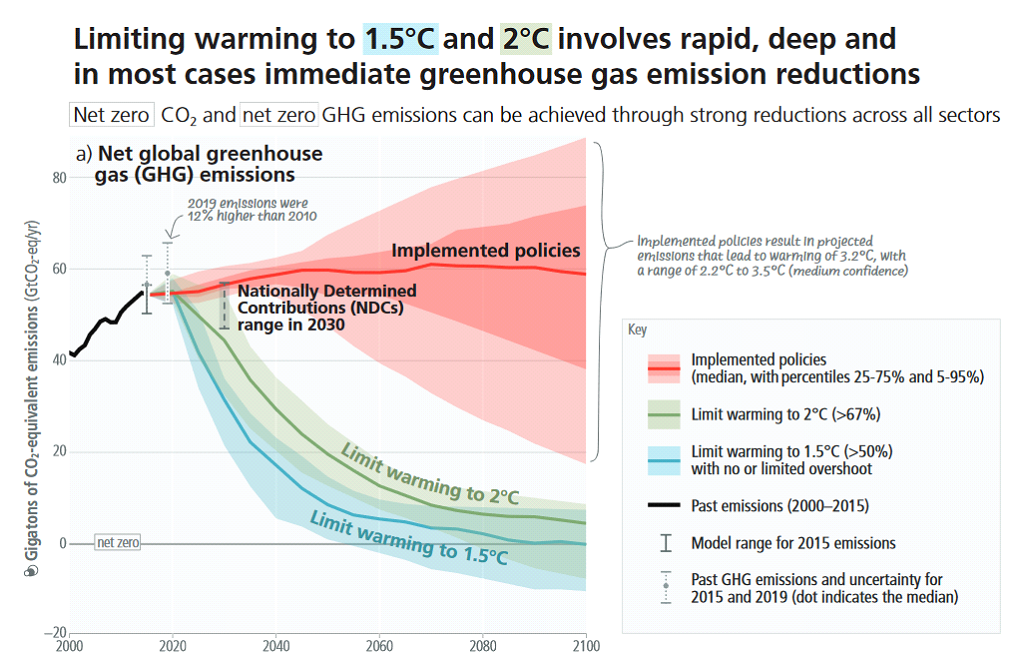

Source : Rapport de synthèse du Giec, 2023

Pour limiter, avec une probabilité de 50 %, le réchauffement climatique sous les 1,5 °C, il serait nécessaire que les émissions mondiales diminuent de 43 % à horizon 2030, 60 % en 2035, 69 % en 2040 et 84 % en 2050. Les émissions de CO2 uniquement devant diminuer de 99 % à horizon 205013(*). Comme le résume Valérie Masson-Delmotte, « Atteindre zéro émission nette de CO2 liée aux activités humaines et réduire fortement les émissions de méthane : voilà, du point de vue de la physique et du climat, les deux conditions pour limiter le réchauffement ».

Parvenir à maintenir le réchauffement climatique sous les 2 °C, en cas d'échec de l'objectif de 1,5 °C, exigerait également des efforts rapides et conséquents. Les émissions de gaz à effet de serre mondiales devant diminuer de 21 % à horizon 2030 et de 64 % à horizon 2050. Il serait donc nécessaire, selon les scientifiques du groupe 3 du Giec14(*), de ne pas consommer une quantité substantielle des réserves d'énergies fossiles disponibles. Une étude parue en 2021 dans la revue Nature15(*) estime ainsi qu'environ 60 % du pétrole et du méthane et 90 % du charbon ne doivent pas être extraits.

En effet, pour le Giec, l'utilisation potentielle des infrastructures de production d'énergies fossiles existantes amènerait mécaniquement un dépassement des budgets carbone existant pour respecter l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C avec 50 % d'incertitude.

Cette analyse est partagée par l'Agence internationale de l'Énergie (AIE). Dans son rapport de mai 2021 « Net Zero by 2050 », qui établit une trajectoire de décarbonation du secteur énergétique mondial cohérente avec l'objectif d'un réchauffement climatique limité à 1,5 °C avec une probabilité de 50 %, il est ainsi précisé que : « au-delà des projets déjà engagés en 2021, il n'y a pas de nouveaux gisements de pétrole et de gaz dont le développement est approuvé dans notre trajectoire, et aucune nouvelle mine de charbon ou extension de mine n'est nécessaire ».

Pour le Giec, si l'on prend en compte également les infrastructures d'énergies fossiles dont la réalisation est prévue, le budget carbone pour maintenir le réchauffement climatique sous les 2 °C est quasiment épuisé. Valérie Masson-Delmotte considère ainsi que « le fait de ne pas arrêter l'activité des infrastructures fossiles existantes et prévues avant la fin de leur durée de vie initialement prise en compte pour leur rentabilité financière épuiserait la marge de manoeuvre pour limiter le réchauffement à 2 °C. En clair, de nouveaux investissements dans de nouvelles ressources fossiles ne sont pas compatibles avec une telle limitation ».

Compte tenu du niveau actuel des émissions et des politiques publiques déployées, le scénario central du Giec évalue le niveau de l'augmentation des températures à la fin du siècle par rapport à la période préindustrielle à environ 2,7 °C. Pour le Haut Conseil pour le climat, « malgré les avancées récentes, les politiques publiques actuelles, sans renforcement, conduiraient à un réchauffement planétaire estimé à 3,2°C d'ici 2100 ». Selon le Giec, ces scénarios comprennent tous de larges marges d'erreur qui sont croissantes à mesure que les émissions sont élevées.

Le risque de boucles de rétroaction positives d'ampleur encore incertaine

Dans leur rapport de 2021, les experts du groupe 1 du Giec considèrent qu'il est quasi-certain que les effets de rétroaction liés au réchauffement climatique sont dans leur ensemble positifs. Autrement dit, le réchauffement climatique lié aux émissions de gaz à effet de serre déclenche des processus qui l'accroissent : le lien entre émissions anthropiques de gaz à effet de serre et réchauffement climatique ne serait donc pas parfaitement linéaire, car des processus accentueraient l'effet desdites émissions.

Des scientifiques ont identifié, dans un article16(*) de février 2023, 27 boucles de rétroaction positives parmi lesquelles la diminution de l'albédo de surface17(*), le dépérissement des forêts, la diminution de la teneur en carbone des sols, le dégel du pergélisol18(*)... Ces effets d'accumulation sont notamment dus à la perte d'efficacité des puits de carbone existants : le dépérissement des forêts, par exemple, déprime leur capacité de stocker du CO2.

Cependant, l'ampleur de certains de ces effets reste

difficile à quantifier

-- notamment dans les scénarios dans

lesquels les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre

d'origine anthropique sont les plus élevés --, si bien qu'ils ne

sont pas pris en compte dans les modèles actuels du Giec. C'est en

particulier le cas des flux de CO2 et de méthane

« provenant des zones humides, du dégel du

pergélisol et des incendies de forêt, [qui]

renforceraient encore l'augmentation des concentrations de ces gaz dans

l'atmosphère ».

À titre d'exemple, le Giec considère qu'il y a une confiance élevée dans le fait que le dégel du pergélisol terrestre entraînera une libération de carbone. Cependant, il est encore difficile d'anticiper l'échéance et l'ampleur de ce processus de rétroaction.

La compensation des émissions de gaz à effet de serre19(*), qui consiste dans le stockage du CO2 ambiant dans des puits de carbone, est nécessaire pour atteindre un niveau d'émissions net nul.

Cependant, elle ne peut se substituer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. En effet, les possibilités de compensation durable se réduisent à mesure que les conséquences du réchauffement climatique sont plus tangibles. C'est par exemple le cas des opérations de restauration des forêts. Comme le note Valérie Masson-Delmotte, « On ne peut ignorer l'augmentation de la mortalité des arbres, que ce soit en France ou sous les tropiques. (...) Le fait d'augmenter le stock de biomasse sur pied n'assure donc pas la pérennité du stockage associé ; les opérations de restauration des forêts ne peuvent donc pas contrebalancer l'élévation du niveau d'émissions polluantes dans l'atmosphère, surtout si la croissance des arbres se traduit ensuite par un retour d'émissions du fait des incendies ». En outre, les mesures de compensation carbone peuvent avoir des effets délétères sur la biodiversité.

La compensation carbone est donc une méthode d'appoint destinée à contrebalancer les émissions de gaz à effet de serre résiduelles.

* 13 D'autres gaz à effet de serre que le CO2 participent au réchauffement climatique, notamment le méthane, dont les émissions ne peuvent pas être complètement supprimées à horizon 2050.

* 14 Groupe qui étudie les enjeux d'atténuation du réchauffement climatique.

* 15 Welsby, D., Price, J., Pye, S. et al. Unextractable fossil fuels in a 1.5°C world. Nature 597, 230-234 (2021).

* 16 William J. Ripple, Christopher Wolf, Timothy M. Lenton, Jillian W. Gregg, Susan M. Natali, Philip B. Duffy, Johan Rockström, Hans Joachim Schellnhuber, « Many risky feedback loops amplify the need for climate action », One Earth, Volume 6, Issue 2, 2023, Pages 86-91.

* 17 Selon le Giec, l'albédo est la fraction du rayonnement solaire réfléchie par une surface ou par un objet, souvent exprimée en pourcentage. Les surfaces enneigées ont un albédo élevé, les sols un albédo élevé à faible, les zones couvertes de végétation et les océans un albédo faible. L'albédo de la Terre varie principalement en fonction de la nébulosité et des fluctuations dans l'enneigement, l'englacement, la surface foliaire et le couvert terrestre. Par conséquent, la fonte des neiges engendrée par le réchauffement climatique amène une diminution de l'albédo, et donc un réchauffement de la surface de la Terre.

* 18 Le pergélisol est un sol (sol proprement dit ou roche, y compris la glace et les matières organiques) dont la température reste inférieure ou égale à 0 °C pendant au moins deux années consécutives.

* 19 La compensation des émissions de gaz à effet de serre peut être définie comme la mise en oeuvre de projets ayant un effet négatif sur la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Le Giec utilise la notion d'élimination du dioxyde de carbone. Ce sont les activités anthropiques qui permettent d'éliminer le CO2 de l'atmosphère et de le stocker, de manière durable, dans des réservoirs géologiques, terrestres ou océaniques, ou dans des produits. Sont compris dans ces activités la valorisation anthropique, qu'elle soit actuelle ou potentielle, des puits biologiques ou géochimiques et le captage direct dans l'air et le stockage, mais en est exclu le piégeage naturel de CO2 qui n'est pas causé directement par des activités humaines.