C. LE COÛT DE L'INACTION FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, D'ORES ET DÉJÀ MASSIF, EST EN CROISSANCE EXPONENTIELLE

1. Les impacts économiques et sociaux du réchauffement climatique sur les sociétés humaines sont déjà établis

Les impacts du réchauffement climatique d'origine humaine sur l'environnement sont déjà décelables. Ce processus renforce les extrêmes météorologiques et climatiques dans toutes les régions du monde et est source de vagues de chaleur, de précipitations extrêmes, de sécheresses et de cyclones tropicaux. Il favorise également l'apparition de conditions propices aux incendies.

Or, selon les scientifiques du groupe 2 du Giec20(*), ces phénomènes ont d'ores et déjà des conséquences d'ampleur sur les sociétés humaines.

À l'échelle mondiale, les effets de plus forte ampleur sont la diminution des rendements agricoles et l'augmentation de l'insécurité alimentaire. Ainsi, les sécheresses, les inondations, les incendies de forêt et les vagues de chaleur ont affecté la productivité de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche. La production mondiale de blé a été particulièrement touchée, notamment en Europe où les épisodes de chaleur extrême et de sécheresse ont triplé au cours des 50 dernières années.

Selon le Giec, l'accentuation de la fréquence des événements météorologiques extrêmes -- comme les tempêtes et les inondations -- a amené des déplacements de population estimés à plus de 20 millions de personnes par an depuis 2008.

Ces effets sont contrastés selon les régions du monde. D'une part, certaines régions sont touchées plus intensément par les effets du réchauffement climatique que d'autres. D'autre part, certaines sociétés sont plus vulnérables, car elles disposent de moins de capacités d'adaptation que d'autres. De façon générale, il apparaît que les populations les plus vulnérables aux conséquences du réchauffement climatique sont les plus pauvres et celles qui ont le moins contribué à ce processus.

À titre d'exemple, le Giec met en avant que « les effets des extrêmes climatiques sur la sécurité alimentaire, la nutrition et les moyens de subsistance sont particulièrement aigus et graves pour les populations d'Afrique subsaharienne, d'Asie, des petites îles, d'Amérique centrale et du Sud et de l'Arctique, ainsi que pour les petits producteurs de denrées alimentaires du monde entier ». En outre, environ la moitié de la population mondiale est touchée, en partie à cause du réchauffement climatique, par une grave pénurie d'eau au moins un mois par an, et ses effets sont plus marqués dans les pays aux revenus les plus faibles.

Certaines populations voient même l'ensemble de leur mode de vie menacé par le réchauffement climatique. C'est en particulier le cas des communautés vivant dans le cercle arctique, menacées par la diminution de la cryosphère.

Ces différents effets ont des impacts d'ampleur sur la santé des populations. La diminution et la variabilité plus forte des rendements agricoles contribuent à réduire la disponibilité alimentaire de nombreux produits et à accentuer l'insécurité alimentaire et la moindre diversité des régimes alimentaires, et donc la malnutrition. Pour le Giec, « le système alimentaire mondial ne parvient pas à lutter contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition d'une manière écologiquement durable ». Les épisodes hydriques extrêmes favorisent l'augmentation de certaines maladies comme le choléra, notamment dans les régions où les systèmes d'assainissement d'eau sont peu performants et l'accès à l'eau potable limité. L'accélération de la fréquence d'épisodes caniculaires et de leur intensité dans les régions tempérées est également une cause de mortalité élevée.

L'impact économique global du changement climatique est tangible, mais reste difficile à mesurer. Certains secteurs comme l'agriculture, l'énergie et le tourisme sont plus touchés que d'autres. Les impacts géographiques sont variables, l'Afrique subsaharienne et certains États insulaires subissant des effets négatifs plus marqués que dans le reste du monde.

L'Ademe a modélisé l'impact économique du changement climatique à l'échelle de la France21(*). Elle a ainsi estimé qu'en 2020, le réchauffement climatique a déjà coûté deux points de PIB. Le coût de l'inaction est donc déjà élevé. Les impacts du réchauffement climatique sont variables selon les territoires et les secteurs d'activité. En 2017, le CGAER notait ainsi déjà que l'agriculture française était particulièrement touchée par les conséquences du réchauffement climatique, notamment à cause de la multiplication des aléas climatiques. C'est le cas en Lozère, où « le coût des calamités agricoles pour raisons climatiques révèle une perte financière de 14 millions €/an pour la ferme Lozère, représentant environ 30 % du revenu agricole moyen par exploitation »22(*). La Cour des comptes a également alerté sur les difficultés rencontrées d'ores et déjà par les stations de montagne et les risques socio-économiques accrus en cas de politiques d'adaptation et de transformation des économies insuffisantes23(*).

2. Le pire est certainement encore à venir

Les effets du réchauffement climatique sur les sociétés humaines devraient se renforcer à mesure que l'élévation des températures se poursuit.

Pour le Giec, les conséquences actuelles du réchauffement climatique sur la sécurité alimentaire mondiale et la santé des populations devraient s'accentuer au cours du siècle à venir. Ainsi, « Plus de neuf millions de décès liés au climat sont prévus chaque année d'ici la fin du siècle, dans le cadre d'un scénario d'émissions élevées et en tenant compte de la croissance démographique, du développement économique et de l'adaptation ».

Les événements météorologiques extrêmes devraient devenir de plus en plus nombreux. Selon le Giec, « l'augmentation prévue des fortes précipitations à tous les niveaux de réchauffement dans de nombreuses régions d'Afrique entraînera une exposition accrue aux inondations pluviales et fluviales (degré de confiance élevé), avec une augmentation attendue des déplacements humains de 200 % pour 1,6 °C et de 600 % pour 2,6 °C ».

Pour le Giec, le recul du trait de côte devrait s'accentuer dans les prochaines décennies et se prolonger pendant des centaines d'années, de façon plus ou moins forte en fonction du rythme de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Il devrait causer une multiplication par dix des inondations côtières d'ici 2100 en Europe. Il aurait un impact non seulement sur les villes côtières, mais devrait aussi perturber les chaînes d'approvisionnement et les économies de régions entières.

Les risques touchant les pays européens identifiés par le Giec

- risques pour les personnes, les économies et les infrastructures dus aux inondations ;

- stress et mortalité dus à l'augmentation des températures et aux extrêmes chaleurs ;

- perturbations des écosystèmes marins et terrestres ;

- raréfaction de l'eau dans de multiples secteurs interconnectés ;

- pertes de production agricole dues à la chaleur et à la sécheresse, et aux conditions météorologiques extrêmes.

Les coûts économiques à venir causés par le réchauffement climatique sont difficiles à estimer. Ils sont variables en fonction des pays, des secteurs d'activité et des scénarios de réchauffement : ils sont plus élevés dans les pays les plus pauvres, dans certains secteurs comme l'agriculture et dans les scénarios de faible atténuation du réchauffement climatique.

En dépit de ces incertitudes, il existe un consensus sur le fait que le coût de l'inaction face au changement climatique est supérieur à celui des mesures nécessaires pour assurer une atténuation précoce de celui-ci.

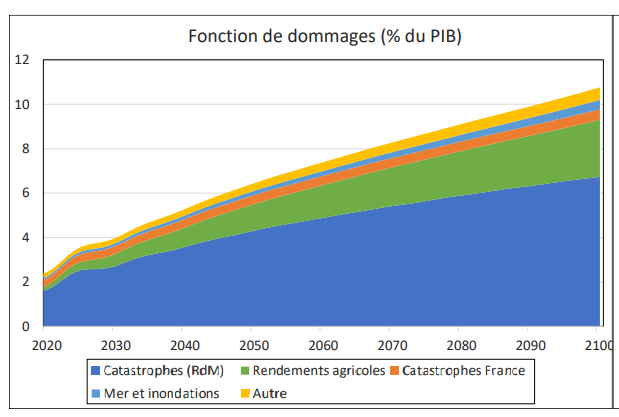

L'Ademe a modélisé les coûts engendrés par le réchauffement climatique en France d'ici 2100. Selon son scénario de référence, qui envisage un réchauffement climatique de 3,5 °C en 2100, la perte de PIB serait d'environ 6 points en 2050 et de 10 points en 2100. La majeure partie serait causée par l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des catastrophes naturelles dans le monde (6 points) et en France (0,5 point) et par la baisse des rendements agricoles (3 points).

Source : Ademe, 2023

En comparant trois réponses différentes apportées au réchauffement climatique, l'Ademe arrive à la conclusion qu'une politique d'atténuation rapide et massive du réchauffement climatique aurait un impact économique bien plus favorable que l'inaction. Elle estime que l'inaction coûterait 1,5 point de PIB dès 2030, plus de 3 points à horizon 2050 et près de 7 points à l'horizon 2100 par rapport à une atténuation rapide. De même, une atténuation trop tardive du réchauffement climatique, déclenchée seulement à partir de 2030, coûterait 1,5 point de PIB en 2030, et jusqu'à 5 points en 2050 avant d'avoir un effet quasi neutre d'ici 2100 par rapport au scénario d'atténuation rapide.

La Banque centrale européenne (BCE) prend en compte les risques climatiques depuis 2021 dans ses modèles de prévision de la croissance économique. Le changement climatique peut également avoir des effets sur la stabilité des prix et celle du système financier. Elle mène également des tests de résistance prudentiel (stress tests) des banques en matière climatique, tout comme l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) à l'égard du secteur de l'assurance24(*). Ces tests permettent de mesurer les risques climatiques auxquels sont exposés ces établissements bancaires ou d'assurance et leur capacité à y faire face. Ainsi, Xavier Musca, directeur général délégué du groupe Crédit Agricole et directeur général de Crédit Agricole CIB, a indiqué devant la commission d'enquête25(*) : « Nous sommes soumis à des stress tests mis en place par la Banque centrale européenne (BCE). L'objectif est de vérifier si notre bilan est soutenable au regard de l'évolution du prix du carbone, laquelle pourrait rendre un certain nombre d'actifs non rentables et qui deviendraient ainsi échoués. Cette mécanique de supervision nous contraint ou nous incite déjà à réaliser tel ou tel investissement. »

On distingue ainsi deux types de risques climatiques pour le système financier : les risques physiques et les risques de transition.

D'une part, les risques physiques liés au climat seront croissants à cause du réchauffement climatique et déprécieront la valeur de certains actifs.

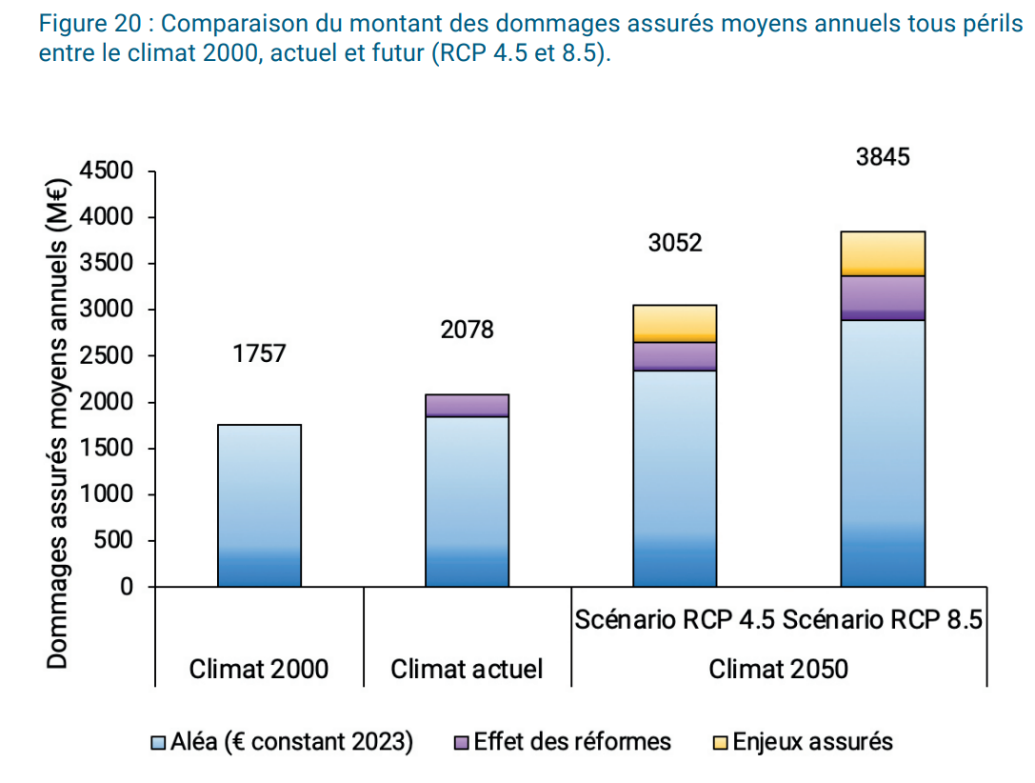

Source : Caisse centrale de réassurance, 2023

Comme l'a noté Patrice Geoffron, directeur du Centre géopolitique de l'énergie et des matières premières : « nous y avons été confrontés dernièrement dans le Nord, le Pas-de-Calais ou ailleurs, où nous avons dû faire face au dérèglement climatique et à ses conséquences, notamment en termes économiques. Il s'agit vraiment là d'un monde inconnu ». Cette situation étant inédite, le système financier et assurantiel pourrait avoir tendance à sous-estimer ces risques, ce qui pourrait le fragiliser lorsqu'ils se manifesteront.

Le risque « retrait-gonflement des argiles » (RGA)

Les sols argileux dans les pays tempérés comme la France peuvent être déformés en cas de sécheresse prononcée. Il en résulte des tassements d'ampleur différenciée. Ensuite, en raison d'un retour à des conditions hydrogéologiques normales, les argiles gonflent de nouveau. Ce mouvement de retrait-gonflement fragilise les fondations des bâtiments construits sur ces sols.

Or, à mesure que les sécheresses deviennent plus intenses et nombreuses à cause du réchauffement climatique, les dommages causés par le RGA devraient augmenter en France. Environ 10,4 millions de maisons individuelles connaîtraient un risque RGA fort ou moyen, ce qui représente 54,2 % de l'habitat individuel.

Un récent rapport26(*) de la commission des finances du Sénat souligne que la charge annuelle liée au risque RGA a atteint plus de 1 milliard d'euros en moyenne entre 2017 et 2020, contre 445 millions d'euros depuis 1982.

Ce rapport estime que le coût cumulé de la sinistralité sécheresse entre 2020 et 2050 en France devrait tripler par rapport aux trois décennies précédentes et atteindre 43 milliards d'euros. Cette augmentation pourrait menacer la pérennité du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (« CatNat »), garanti en dernière instance par l'État, dont les recettes deviendraient insuffisantes.

D'autre part, les politiques d'atténuation du changement climatique pourraient déprécier la valeur de certains actifs. Il s'agit d'actifs échoués. Ceux-ci peuvent être définis selon l'AIE comme « les investissements déjà réalisés, mais qui, avant le terme de leur durée de vie économique, ne sont plus en mesure de produire un retour économique du fait des évolutions économiques et réglementaires liées aux politiques climatiques ». Pour illustrer cette réalité, Patrice Geoffron a cité l'exemple d'une « centrale à charbon allemande qui, par hypothèse, arrêterait de fonctionner en 2030 ou en 2035 versus 2050 ». Plus largement, on peut mentionner des installations industrielles fortement émettrices en gaz à effet de serre, des gisements d'hydrocarbures ayant vocation à ne pas être extraits ou encore des bâtiments aux performances thermiques médiocres.

La valeur totale de ces actifs échoués est difficile à estimer et dépend des politiques climatiques qui seront mises en oeuvre. Plus l'action d'atténuation du réchauffement climatique est tardive et soudaine, plus les actifs échoués seront nombreux. L'Agence internationale pour les énergies renouvelables (Irena) anticipe que la transition énergétique engendrera environ 11 800 milliards de dollars d'actifs échoués d'ici 2050 - 7 700 milliards supplémentaires pourraient être ajoutés en cas de transition retardée27(*). Une récente étude28(*) estime, quant à elle, que les actifs échoués du seul secteur des énergies fossiles seraient supérieurs à 1 000 milliards de dollars.

Sans parler d'« actifs échoués », Yannick Jung, responsable Corporate & Institutional Banking (CIB) Global Banking de BNP Paribas a néanmoins évoqué devant la commission d'enquête29(*) les difficultés liées à la longévité de certains actifs « bruns », qui perdureront au bilan de la banque au-delà de 2030. Il a notamment pris l'exemple des unités flottantes de production et de stockage pour les champs de pétrole en mer : « Ces actifs ont une durée de vie très longue et les financements associés avaient des durées de vingt-cinq, trente, voire trente-cinq ans. Nous avons aujourd'hui dans notre bilan des actifs de cette durée. Nous avons essayé d'en vendre certains, sans y parvenir. Nous en avons vendu d'autres, mais nous sommes condamnés à les garder dans notre bilan au-delà de 2030. » L'objectif de BNP Paribas est d'abaisser, d'ici à 2030, la part de financements dédiés aux énergies fossiles à 10 % - contre un tiers en septembre 2023. Ainsi, comme résumé par Jean-Laurent Bonnafé, directeur général de BNP Paribas lors de cette même audition : « Sortir [du secteur pétrogazier] coûte tous les ans un peu plus cher, mais c'est le prix à payer. Nous remplaçons cette ancienne filière par une nouvelle. »

Existe-t-il une « malédiction du pétrole ? »

L'évaluation des effets économiques de la transition écologique exige de s'interroger de la rentabilité économique de la production de pétrole pour les pays qui en disposent dans leur sous-sol. Selon le spécialiste des questions énergétiques internationales Philippe Copinschi, entendu devant la commission d'enquête, « il y a une corrélation négative claire entre la forte dépendance d'un pays à l'égard de ses ressources naturelles, notamment énergétiques -- pétrole, gaz ou même uranium, pour le Niger -, et son développement. Plus l'économie d'un pays dépend de ses matières premières, moins elle est développée ».

Cette corrélation négative est due à un mécanisme économique appelé « maladie hollandaise » : à mesure qu'un pays exporte des matières premières, sa monnaie s'apprécie et la compétitivité-prix de production manufacturière diminue, ce qui le pousse à moins exporter et à plus importer. Il est possible d'éviter cette situation. Les cas de la Norvège et du Botswana sont des contre-exemples probants : les exportations de matières premières ne mènent pas toujours à une dépendance de l'économie à ces dernières.

Cependant, selon Philippe Copinschi, pour éviter cette dépendance néfaste, il faut que la gouvernance politique soit solide. Or, « la présence d'hydrocarbures a tendance à déstructurer le système politique d'un pays », car le gouvernement n'a plus besoin de rechercher le consentement des citoyens à l'impôt, les recettes publiques étant assurées par la rente pétrolière. Il en résulte un risque de transformation du champ politique en espace de lutte pour le captage de la rente.

Le directeur général de l'AFD, Rémy Rioux, a observé pour sa part lors de son audition que « ce sont les économies les plus diversifiées qui s'en tirent le mieux, même en temps de crise. Il se trouve qu'elles exploitent parfois des énergies fossiles, mais souvent pour une part limitée de leur produit intérieur brut (PIB).

Le chemin de développement pour ces pays semble clairement tracé : il ne passe pas par une dépendance totale aux industries fossiles. D'ailleurs, la région d'Afrique qui présente la plus forte croissance depuis une dizaine d'années est le Sahel, contrairement à l'image de zone perturbée qu'elle renvoie. En l'occurrence, cette importante croissance n'est pas liée aux énergies fossiles, excepté au Sénégal - en effet, leur extraction va affecter le PIB de ce pays pour la première fois en 2024. »

* 20 Le groupe 2 du Giec étudie les incidences sur les sociétés humaines et les écosystèmes du réchauffement climatique, leur adaptation et leur vulnérabilité.

* 21 Ademe, 2023, Les risques climatiques et leurs coûts pour la France, une évaluation macroéconomique.

* 22 Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, rapport n° 16 072, Eau, agriculture et changement climatique. Statu quo ou anticipation ? Synthèse et recommandations, p. 6.

* 23 Cour des comptes, 2024, Les stations de montagne face au changement climatique.

* 24 Communiqué du 6 juillet 2023.

* 25 Audition du jeudi 7 mars 2024.

* 26 Christine Lavarde, rapport d'information fait au nom de la commission des finances sur le financement du risque de retrait gonflement des argiles et de ses conséquences sur le bâti, 2023.

* 27 Irena, Global energy transformation, a roadmap to 2050, 2019 edition.

* 28 Semieniuk, G., Holden, P.B., Mercure, JF. et al. Stranded fossil-fuel assets translate to major losses for investors in advanced economies. Nature climate Chang. 12, 532-538 (2022).

* 29 Audition du lundi 6 mai 2024.