TOTALENERGIES : UNE ENTREPRISE À NOUVEAU STRATÉGIQUE POUR GARANTIR NOTRE SOUVERAINETÉ ÉNERGÉTIQUE DURABLE

Créée à l'initiative du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires (Gest), la commission d'enquête a commencé ses travaux en janvier 2024 en auditionnant une quarantaine de personnalités parmi lesquelles des experts du climat, des économistes de l'énergie, des juristes, des industriels et des responsables publics avant de se rendre à Bruxelles le 25 avril 2024.

L'intitulé de la commission d'enquête qui porte « sur les moyens mobilisés et mobilisables par l'État pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe TotalEnergies des obligations climatiques et des orientations de la politique étrangère de la France » a pu interroger à la fois sur le périmètre des travaux et sur les objectifs poursuivis.

Quel est le sens, en effet, pour une commission d'enquête sénatoriale de s'intéresser plus particulièrement à une grande entreprise comme TotalEnergies et à la façon dont l'État réussit, ou non, à lui appliquer des règles et à réguler son activité dans le contexte de la transition énergétique ?

Les travaux de la commission ont très vite mis en évidence l'intérêt de s'interroger sur la difficulté à mettre en oeuvre l'Accord de Paris de 2015 qui engage certes les États signataires mais pas directement les entreprises ni les autres acteurs économiques. Dès les premières auditions il est apparu utile de rappeler le consensus scientifique sur le réchauffement climatique et la responsabilité des activités humaines dans son accélération ces dernières décennies. Au-delà du sombre état des lieux, les travaux de la commission d'enquête ont pu en effet mettre en évidence le caractère systémique de la consommation d'énergies fossiles et la nécessité d'agir pour modifier radicalement notre modèle économique.

Si les producteurs d'énergies fossiles sont bien à l'origine de la mise à disposition de l'économie d'une source d'énergie largement disponible, peu coûteuse et d'un usage aisé, les industriels qui conçoivent des biens qui doivent consommer des énergies fossiles pour fonctionner portent également une responsabilité dans les émissions de carbone et on ne saurait exonérer totalement le consommateur final de sa propre responsabilité lorsqu'il achète et fait usage de ces mêmes biens.

Dans ces conditions, il faut sans doute aller chercher ailleurs les raisons pour lesquelles TotalEnergies concentre autant les critiques et les attentes. Et la raison est peut-être à trouver dans le fait que le groupe français qui célèbre son centenaire cette année résume finalement assez bien depuis sa création les réussites et les échecs de la France dans ses choix énergétiques.

Le groupe est devenu en quelque sorte un symbole : le symbole de nos ambitions, de nos excès et maintenant, sans doute aussi, de notre capacité collective à transformer ou non nos sociétés face au défi climatique.

Créé pour assurer notre indépendance énergétique à l'issue du premier conflit mondial, Total a accompagné le développement de notre économie, largement fondé sur le pétrole et la révolution des transports. L'entreprise est ainsi devenue un symbole de la croissance des « Trente glorieuses » et d'une certaine insouciance illustrée à leur façon par les stations-service le long de la fameuse Nationale 7.

Total a ensuite incarné à maints égards nos excès. Ses activités et celles d'Elf en Afrique et au Moyen-Orient ont mis en évidence des relations souvent opaques avec des régimes peu transparents et rarement démocratiques, avec le soutien des autorités françaises successives. La privatisation du groupe et son entrée dans le club des « majors » mondialisées a coïncidé avec l'émergence d'une économie globalisée de moins en moins régulée. La catastrophe du naufrage de l'Erika le 12 décembre 1999 au large de la Bretagne a assez bien symbolisé, là encore, cette période avec le refus plusieurs fois réitéré de Total d'assumer sa responsabilité malgré plusieurs condamnations successives par la justice pour pollution maritime.

Avec le retour de la guerre en Europe, la question de notre souveraineté énergétique est redevenue prégnante et interroge le choix fait au siècle dernier de considérer que Total n'était plus une entreprise stratégique tout comme l'idée que notre approvisionnement en hydrocarbures n'était plus menacé. Avec l'accélération du réchauffement climatique, la question du renforcement de la régulation et de l'accompagnement du groupe dans son projet de transformation se pose également.

TotalEnergies est donc aujourd'hui toujours un symbole, celui de notre (in)dépendance énergétique et celui de notre capacité à sortir dès que possible des énergies fossiles.

Le présent rapport ne constitue donc pas un réquisitoire contre TotalEnergies ou les autres énergéticiens puisqu'un tel réquisitoire reviendrait à faire le procès de nos choix collectifs depuis plus de soixante ans. La commission d'enquête reconnaît, par ailleurs, que les efforts réalisés par TotalEnergies pour engager sa transition énergétique sont supérieurs à ceux réalisés par les autres « majors » anglo-saxonnes du pétrole et du gaz et les compagnies nationales des pays producteurs de pétrole et de gaz.

Mais les travaux menés au cours des derniers mois ont également mis en évidence la nécessité de changer de rythme et de méthode. Nous devons par ailleurs considérer le fait qu'une entreprise complètement privée ne peut probablement pas engager seule un changement de modèle qui fragilise sa profitabilité et mener ce changement à un rythme en phase avec les attentes de la société.

De la même façon que la relance de la filière nucléaire a nécessité un réinvestissement de l'État, la sortie des énergies fossiles et le basculement dans un nouveau modèle peuvent également justifier une implication plus forte de la puissance publique afin de corriger les excès et les faiblesses de l'économie de marché mondialisée.

Sans revenir pour autant à une économie administrée qui ne présenterait pas davantage de garanties pour relever les défis qui se présentent à nous, il est devenu essentiel de mieux utiliser tous les moyens dont dispose l'État pour inciter, aider ou encore obliger une entreprise à agir conformément à l'intérêt général.

Au-delà des différences qui animent les membres de la commission d'enquêtes, les 33 propositions de ce rapport illustrent ainsi une prise de conscience commune et une volonté partagée d'agir pour créer les conditions d'un nouveau partenariat exigeant pour que TotalEnergies demeure un pilier de notre souveraineté énergétique durable.

I. L'ACCÉLÉRATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE : DES EFFETS DÉJÀ PERCEPTIBLES ALORS QUE LE PIRE EST À VENIR

A. UN CONSENSUS SCIENTIFIQUE SUR UNE RESPONSABILITÉ HUMAINE DANS LE CHANGEMENT CLIMATIQUE SOLIDEMENT ÉTABLI DEPUIS PLUSIEURS DÉCENNIES

1. La lente émergence du consensus scientifique sur la responsabilité humaine du réchauffement climatique

Un changement climatique est une « variation de l'état du climat qu'on peut déceler par des modifications de la moyenne et/ou de la variabilité de ses propriétés et qui persiste pendant une longue période, généralement pendant des décennies ou plus »2(*). Or, depuis la fin du petit âge glaciaire au milieu du XIXe siècle, on observe sur le long terme une hausse de la température à la surface du globe, qui est plus élevée de 1,09 °C sur la période 2011-2020 qu'en 1850-1900, avec un réchauffement plus prononcé au-dessus des terres émergées (1,59 °C) qu'à la surface de l'océan (0,88 °C)3(*).

Depuis plusieurs décennies, un consensus scientifique est solidement établi sur le rôle des activités humaines dans le réchauffement climatique.

Dans les années 1950 et 1960, l'hypothèse du réchauffement climatique d'origine anthropique lié à la concentration croissante de gaz à effet de serre dans l'atmosphère est étudiée dans les milieux scientifiques sans faire encore consensus. Elle est même prise en compte dans certains choix de politiques publiques, notamment dans les choix de la France en faveur de la production d'énergie nucléaire. Ce sujet est ainsi évoqué en 1968 lors d'une discussion au cours d'un colloque entre, notamment, Marcel Boiteux, président-directeur général d'EDF et Pierre Guillaumat, président d'Elf-Erap4(*).

Dès l'année 1979, le rôle probable des activités humaines dans le changement climatique est mis prudemment en avant par les participants à la Conférence mondiale sur le climat de Genève, organisée du 12 au 23 février. Ceux-ci notent qu'« il y a des inquiétudes sérieuses que l'expansion continue des activités humaines sur la terre provoque des changements climatiques significatifs à une échelle régionale voire globale ». La déclaration conclusive de la conférence soulignait que l'on pouvait affirmer « avec une certaine confiance que la combustion d'énergies fossiles, la déforestation et les changements d'usage des terres ont causé une augmentation de la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère d'environ 15 % pendant le dernier siècle » et que ce dernier « joue un rôle fondamental dans la détermination de la température de l'atmosphère terrestre, et il semble plausible qu'une augmentation de la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère puisse contribuer à un réchauffement graduel de la basse atmosphère ».

La même année paraît le « rapport Charney », commandé par l'Académie des sciences américaine, qui confirme l'exactitude des modèles scientifiques établissant un lien entre l'augmentation de la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère du fait des activités humaines et un réchauffement climatique mondial.

Les années 1980 voient se multiplier les preuves du lien entre la hausse de la température à la surface de la Terre et l'augmentation du taux de dioxyde de carbone, et donc les activités humaines qui en sont la cause. En 1987, à partir de l'étude de carottes de glace prélevées en Antarctique, les équipes des chercheurs français Claude Lorius et Jean Jouzel soulignent dans trois articles parus dans la revue Nature que cette corrélation est observable sur les 160 000 dernières années5(*).

En 1988 est créé le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) par l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et le Programme des Nations unies pour l'environnement (Pnue) en vue de fournir des évaluations détaillées de l'état des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur les changements climatiques, leurs causes, leurs répercussions potentielles et les stratégies de parade. Le Giec ne conduit pas ses propres recherches, mais a pour mission de proposer une synthèse des meilleures connaissances scientifiques disponibles.

Le premier rapport du Giec, qui paraît en 1990, permet d'affirmer et de diffuser auprès des décideurs et du grand public le consensus scientifique qui s'est construit progressivement au cours des décennies précédentes sur le lien entre émissions de gaz à effet de serre, et donc les activités humaines, et un réchauffement climatique au moins à venir.

Les scientifiques du Groupe 1 du Giec, chargés de l'évaluation scientifique de l'évolution du climat déclarent :

« Nous avons la certitude que :

• Un effet de serre naturel maintient déjà la Terre à une température supérieure à celle qu'elle aurait autrement.

• Les émissions dues aux activités humaines accroissent sensiblement la concentration dans l'atmosphère des gaz à effet de serre : dioxyde de carbone, méthane, chlorofluorocarbones (CFC) et oxyde nitreux. Cette augmentation renforcera l'effet de serre, intensifiant le réchauffement général de la surface terrestre. Le principal gaz à effet de serre, c'est-à-dire la vapeur d'eau, deviendra plus abondant sous l'effet du réchauffement planétaire ce qui accentuera encore ce dernier. »

En se fondant sur les résultats des modèles scientifiques alors disponibles, ils anticipent une hausse des températures de 0,3 °C par décennie en cas de poursuite des activités humaines selon leur tendance d'alors, ce qui se révélera ex post très proche du réchauffement climatique mesuré pour les dernières décennies.

Cependant, les scientifiques restent prudents sur la question de savoir si les activités humaines ont déjà commencé à modifier le climat terrestre. En effet, ils considèrent que les hausses de températures observées depuis la fin du XIXe siècle pourraient s'expliquer par la variabilité naturelle du climat. En résumé, les scientifiques considéraient qu'un réchauffement climatique d'origine humaine allait bientôt devenir évident, sans pouvoir confirmer qu'il avait déjà lieu.

Le deuxième rapport du Giec, paru en 1995, marque un tournant. Les scientifiques du groupe 1 constatent encore que « la concentration de gaz à effet de serre continue d'augmenter. (...) Cette évolution est largement imputable aux activités humaines et, pour l'essentiel, à l'utilisation de combustibles fossiles, à la modification de l'utilisation des sols, et à l'agriculture ». Ils ajoutent ensuite qu'« un faisceau d'éléments suggère qu'il y a une influence perceptible de l'homme sur le climat global ». Ainsi, pour eux, l'existence d'un effet de serre actuel d'origine humaine est avérée. Le rapport mentionne cependant le fait que les aérosols d'origine humaine ont un effet contraire dans des proportions incertaines à court terme.

Le troisième rapport, paru en 2001, établit ce lien de façon plus forte : « De nouvelles preuves, mieux étayées que par le passé, viennent confirmer que la majeure partie du réchauffement observé ces 50 dernières années est imputable aux activités humaines ».

Les rapports suivants vont permettre de mieux comprendre les facteurs de réchauffement et leur importance réciproque, et ainsi ouvrir la voie à une quantification précise des effets des activités humaines sur le réchauffement climatique. Le quatrième rapport du Giec, paru en 2007, souligne ainsi que « c'est avec un degré de très haute confiance que l'on peut affirmer que l'effet global moyen net des activités humaines depuis 1750 a été le réchauffement, avec un forçage radiatif de + 1,6 [de + 0,6 à + 2,4] W m -2 ».

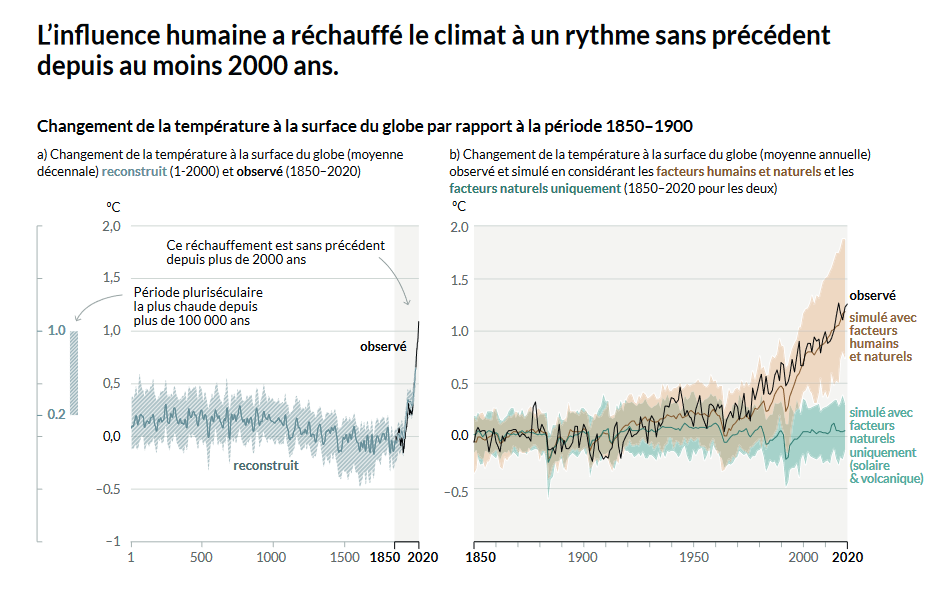

Ce constat du caractère certain de l'origine anthropique du réchauffement climatique est réitéré dans le dernier rapport du Giec de 2021 avec un degré de preuve supplémentaire : « Il est sans équivoque que l'influence humaine a réchauffé l'atmosphère, l'océan et les terres. Des changements généralisés et rapides se sont produits dans l'atmosphère, l'océan, la cryosphère et la biosphère ». Le lien entre les diverses activités humaines et le réchauffement climatique est confirmé et mesuré avec une précision grandissante. Le dernier rapport souligne ainsi que « La fourchette probable de l'augmentation de la température à la surface du globe due à l'ensemble des activités humaines entre 1850-1900 et 2010-2019 est de 0,8 °C à 1,3 °C, avec une meilleure estimation de 1,07 °C ».

Source : Groupe I du Giec, 6e rapport

Ainsi, il existe un consensus scientifique, depuis maintenant près de trois décennies, sur l'existence d'un réchauffement climatique dû particulièrement aux émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique. Au fur et à mesure de la parution des rapports d'évaluation du Giec, le degré de preuve et la compréhension fine de ce phénomène -- déjà considéré comme probable, bien qu'incertain jusqu'à ce que paraisse le second rapport du Giec -- ont été renforcés.

2. Une prise de conscience retardée par les dénégations de certains énergéticiens quant à l'existence d'un lien entre réchauffement climatique et activités humaines

À mesure que le consensus scientifique autour de l'existence d'un réchauffement climatique d'origine anthropique se constitue et se renforce entre les années 1980 et la fin des années 1990, plusieurs majors pétrolières et gazières essaient d'instiller le doute sur la solidité de ce consensus en soulignant de façon disproportionnée l'existence d'incertitudes et de focaliser l'attention du public sur des scénarios qui étaient déjà jugés peu probables.

Ces prises de position publiques étaient en décalage avec les études menées en interne par les compagnies, qui avaient pris conscience dans les décennies précédentes des risques posés par le réchauffement climatique. C'est en particulier le cas de ExxonMobil et de Shell. L'historien Christophe Bonneuil a ainsi déclaré devant la commission que « Le plus gros programme de recherche est lancé à la fin des années 1970 chez Exxon. (...) Des scénarios climatiques sont produits en interne dans les années 1970 et 1980 par les départements de recherche et développement d'Exxon, montrant des prévisions de réchauffement global de plus de 3 degrés d'ici à 2050. Le magazine Science a confronté ces scénarios aux prédictions des scientifiques universitaires de la même époque, et montré que les connaissances d'Exxon étaient au moins aussi robustes que celles de la recherche publique. » Le groupe américain Exxon -- aujourd'hui ExxonMobil -- est en effet aujourd'hui considéré comme ayant mené l'une des stratégies de remise en cause de la solidité du consensus scientifique sur les sujets climatiques les plus agressives. Elle est aujourd'hui bien documentée6(*). Son travail de fabrique de l'incertitude sur le réchauffement climatique a été comparé à celui qu'a mené l'industrie du tabac afin de nier les effets de la cigarette sur la santé7(*). La firme a cherché à nier la réalité du réchauffement climatique, accentuant les doutes existant sur son rythme et son ampleur. Le 30 octobre 1997, elle a ainsi publié un article publirédactionnel dans le New York Times afin de s'opposer au Protocole de Kyoto dans lequel elle affirme « La science du changement climatique est trop incertaine pour imposer un plan d'action qui pourrait plonger les économies dans la tourmente. (...) Les scientifiques ne peuvent pas prédire avec certitude si les températures vont augmenter, dans quelle mesure et où les changements arriveront. Nous ne savons pas encore quel rôle les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine peuvent jouer dans le réchauffement de la planète ». Ces affirmations, deux ans après la publication du deuxième rapport du Giec, sont en claire contradiction avec l'état de la science d'alors.

Selon Christophe Bonneuil, « Les historiens américains ont bien montré comment Exxon et d'autres ont dépensé des centaines de millions de dollars pour peser sur le gouvernement américain, sur les négociations internationales, pour nier le réchauffement climatique anthropique et financer des pseudo-experts et des think tanks climatosceptiques ». Ce travail de sape de la diffusion du consensus scientifique dans le public et chez les décideurs a en effet été mené directement par certaines compagnies, à travers des tribunes publiées dans la presse ou des activités de représentation d'intérêts, mais également en finançant des organisations-écrans ayant une apparence de neutralité. C'est notamment le cas de la Globate Climate Coalition (GCC), active de la fin des années 1980 au début des années 2000, dont étaient membres certains des principaux groupes pétroliers et industriels nord-américains et européens. Cette organisation a diffusé de nombreux messages publicitaires aux États-Unis pour répandre le doute sur l'existence d'un réchauffement climatique d'origine humaine et délégitimer toute action publique qui pourrait chercher à y répondre.

La réponse spécifique de TotalEnergies aux enjeux liés au réchauffement climatique diffère de celle des compagnies pétrolières américaines et d'Exxon -- devenu ExxonMobil -- en particulier, qui fait sans doute figure de groupe le plus actif sur ce sujet.

De façon générale, les majors européennes ont en effet eu tendance à adopter des stratégies de lobbying et de communication généralement moins offensives que leurs homologues américaines. Sans chercher à nier frontalement le consensus scientifique, certaines ont cherché à ralentir l'action des pouvoirs publics pour répondre à l'urgence climatique. Pour Christophe Bonneuil, Pierre-Louis Choquet et Benjamin Franta, « En Europe, le déni du changement climatique devient de plus en plus contre-productif pour les compagnies pétrolières face aux avancées scientifiques et à l'attention de la société civile »8(*).

Dès 1986, le groupe Elf a connaissance de l'existence d'un réchauffement climatique d'origine anthropique9(*). Comme l'a affirmé l'historien Christophe Bonneuil devant la commission d'enquête, un rapport interne de Bernard Tramier (directeur de l'environnement du groupe Elf de 1983 à 1999 et plus tard de TotalFinaElf de 2000 à 2003) est transmis au comité exécutif en ce sens : « Les problèmes liés aux interactions de divers polluants dans la haute atmosphère vont devenir préoccupants au cours des prochaines années. Le cas de l'ozone est déjà connu, mais l'accumulation de CO2 et de CH4 dans l'atmosphère et l'effet de serre qui en résulte, vont inévitablement modifier notre environnement. Tous les modèles sont unanimes à prédire un réchauffement de la terre, mais l'amplitude du phénomène reste encore indéterminée. Les premières réactions ont été, bien entendu, de “taxer les énergies fossiles”, il est donc évident que l'industrie pétrolière devra une nouvelle fois se préparer à se défendre »10(*). Comme le note Christophe Bonneuil, « l'existence du réchauffement en cours est donc portée à la connaissance des plus hauts dirigeants du groupe, mais la stratégie qui en résulte est une opposition aux premières propositions de régulation du climat. ». Jean-Paul Boch, retraité d'Elf, a ainsi déclaré dans un courriel de 2021 présenté par Christophe Bonneuil à la commission d'enquête : « le doute était levé sur le changement climatique dès la publication du premier rapport du Giec (1990) (...) Oui les pétroliers savaient ».

Les groupes Total et Elf se sont d'abord ralliés à la stratégie conduite par Exxon sans en être les meneurs. Bernard Tramier a ainsi déclaré « on était suivistes d'Exxon »11(*). Il est par ailleurs président de l'Ipieca entre 1991 et 1994. Pendant sa présidence, l'organisation finance des programmes de recherche ayant pour finalité de montrer que le réchauffement climatique est moins alarmant que ce que les modèles utilisés prévoient. Selon un document transmis à la commission d'enquête par Christophe Bonneuil, Jean-Philippe Caruette, directeur environnement de Total a déclaré en juin 1992 qu'« il n'existe aucune certitude sur l'impact des activités humaines, parmi lesquelles la combustion des énergies fossiles ». Christophe Bonneuil a ainsi indiqué devant la commission d'enquête : « il me semble que Total et Elf ont participé, au moins entre 1988 et 1993, à des formes éthiquement critiquables de fabrique stratégique du doute et d'obstruction, pour empêcher les premières politiques climatiques naissantes, et cela aussi bien au plan international, européen que français ». Cette remise en cause du consensus scientifique a pour objectif, selon Christophe Bonneuil de « faire avorter le projet européen d'écotaxe », qui était alors étudié.

Les deux groupes français prennent ensuite conscience dans les années 1990 qu'en Europe, une stratégie du même type que celle des majors américaines serait inadaptée. C'est aussi le cas de Shell et BP qui quittent le GCC. Le groupe qui résulte de leur fusion, TotalFinaElf prend ainsi des mesures de maîtrise de ses émissions de gaz à effet de serre et développe en parallèle une stratégie de communication axée sur ce sujet12(*). Cependant, pour Pierre-Louis Choquet « Jusqu'en 2002, 2003, 2004, les rapports produits par l'entreprise [TotalFinaElf] continuent d'utiliser des formulations ambiguës, qui minimisent la fiabilité du consensus scientifique sur l'origine humaine du changement climatique. » Il faut attendre 2006 pour que le discours de l'entreprise devienne pleinement en phase avec les conclusions du Giec.

* 2 Selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec).

* 3 Selon le sixième rapport d'évaluation du Giec.

* 4 Échange tenu lors du Premier colloque international sur l'aménagement du territoire et les techniques avancées, à Gif-sur-Yvette.

* 5 Dès 1980, l'équipe du glaciologue français Robert Delmas a également établi cette corrélation sur une plus courte période, en s'appuyant également sur l'étude de carottes glaciaires. Leurs résultats démontraient que durant la période la plus froide du dernier âge glaciaire (il y a 15 000 à 20 000 ans), la concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère était deux fois moins importante que dans les années 1970.

* 6 Geoffrey Supran and Naomi Oreskes 2017 Environmental Research Letters, 12.

* 7 Union of Concerned Scientists, January 2007, Smoke, Mirrors & Hot Air, How ExxonMobil Uses Big Tobacco's Tactics to Manufacture Uncertainty on Climate Science.

* 8 Christophe Bonneuil, Pierre-Louis Choquet et Benjamin Franta « Early warnings and emerging accountability : Total's responses to global warming, 1968-2021 », Global Environmental Change. C'est un tel risque réputationnel qui poussa Shell à quitter la Global Climate Coalition en 1998. Selon un cadre de Shell, la compagnie « ne voulait pas tomber dans le même piège que les entreprises du tabac qui s'étaient enlisées dans leurs mensonges ».

* 9 Ni Elf, ni Total n'ont cependant mené de recherches en propre sur ce sujet. Selon les informations transmises à la commission d'enquête par TotalEnergies, « Concernant l'impact de l'industrie pétrolière ou de ses propres activités sur le réchauffement climatique, à notre connaissance, et sur la base des recherches historiques réalisées au sein de la Compagnie, TotalEnergies ou ses différentes composantes avant la constitution de la Compagnie n'a mené ni commandé de telles études depuis 1990 (ni non plus avant 1990). La Compagnie prenait connaissance des rapports scientifiques publiés sur ce sujet (Giec, AIE...), mais ne menait pas d'études propres ».

* 10 Document cité par Christophe Bonneuil, Pierre-Louis Choquet et Benjamin Franta dans leur article « Early warnings and emerging accountability : Total's responses to global warming, 1968-2021 ».

* 11 Selon les propos rapportés dans l'article cité supra de Christophe Bonneuil, Pierre-Louis Choquet et Benjamin Franta.

* 12 Selon les informations transmises à la commission d'enquête par TotalEnergies, « L'analyse de rapports “sociétaux et environnementaux ?” de 2000 à 2024 met en évidence que depuis des années, la Compagnie a mis en place des démarches pour mesurer les gaz à effet de serre et proposé des mesures de réduction de ceux-ci. Ainsi dans le Rapport environnement sécurité, émis par TotalFinaElf en 2000, il est indiqué qu'“aucun projet majeur du Groupe n'est décidé sans que ses conséquences en matière de GES n'aient été évaluées, analysées et maîtrisées selon les technologies disponibles”. De plus des objectifs chiffrés ont été fixés dès le rapport émis par TotalFinaElf en 2001 : rapport intitulé “Notre responsabilité d'industriel” : “pour les activités pétrolières notre engagement est de réduire sur la période 1990-2005, les émissions de GES de 20 % à la tonne de pétrole produite ou traitée. Dans le secteur de la chimie, dont les processus industriels sont très variés et produisent différents gaz à effet de serre, notre objectif de réduction, exprimé en terme absolu, est de 35 % sur la même période” ».