B. DES EFFORTS ONT ÉTÉ ACCOMPLIS EN MATIÈRE DE SIMPLIFICATION DE LA RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES ET DE PRÉVENTION DES RISQUES DANS LA FONCTION PUBLIQUE EN GÉNÉRAL

1. La reconnaissance de l'origine professionnelle d'un cancer ouvre droit à plusieurs dispositifs de compensation et d'indemnisation

a) Le législateur a institué une présomption d'imputabilité au service pour les maladies déclarées par les fonctionnaires et figurant aux tableaux des maladies professionnelles

Jusqu'en 2017, il appartenait au fonctionnaire estimant être victime d'une maladie professionnelle d'établir son imputabilité au service. De fait, contrairement aux salariés du secteur privé15(*), les fonctionnaires ne bénéficiaient pas d'une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles16(*).

Depuis lors17(*), est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées dans ces tableaux18(*). Il appartient donc désormais à l'autorité territoriale de démontrer que la maladie n'est pas imputable au service si elle estime que le lien n'est pas établi.

Descriptif des tableaux de maladies professionnelles

|

Désignation des maladies |

Délai de prise en charge |

Liste des travaux susceptibles de provoquer l'affection en cause |

|

Sont listés ici les symptômes ou les affections dont le malade doit souffrir. Leur énumération est limitative. Par exemple, lorsqu'un travailleur est soumis à des travaux bruyants énumérés dans le tableau n° 42 du régime général, il ne sera pris en compte que les troubles liés à la surdité correspondant aux critères définis dans cette colonne. |

Il s'agit du délai maximal entre la constatation de l'affection et la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé au risque. Ce délai est variable non seulement suivant chaque maladie, mais parfois, pour une même cause, selon les manifestations ou symptômes cliniques présentés par le malade. Certains tableaux prévoient également une durée minimale d'exposition |

Cette liste peut être : - Limitative : seuls les travailleurs affectés aux travaux énumérés peuvent demander une rémunération au titre des maladies professionnelles. C'est le cas des maladies infectieuses et de la plupart des cancers ; - Indicative : tout travail où le risque existe peut être pris en considération même s'il ne figure pas dans la liste. C'est le cas notamment de certaines maladies provoquées par des substances toxiques. |

Source : Anses, Guide méthodologique pour l'élaboration de l'expertise en vue de la création ou de la modification de tableaux de maladies professionnelles, ou de recommandations aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, juillet 2020

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie ne sont pas remplies, une maladie désignée par les tableaux peut tout de même être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions.

Enfin, peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente au moins égale à 25 %, ce taux devant être déterminé par le conseil médical sur la base d'un barème réglementaire indicatif19(*).

À cet égard, la jurisprudence administrative requiert uniquement que le lien entre l'exercice des fonctions et la maladie soit direct, et non nécessairement exclusif ni certain20(*).

La composition du conseil médical

Institué auprès du préfet dans chaque département, le conseil médical est compétent à l'égard du fonctionnaire qui exerce dans ce département ou qui y a exercé en dernier lieu ses fonctions21(*).

En formation plénière, il est composé :

- de trois médecins titulaires et d'un ou plusieurs médecins suppléants figurant sur la liste des médecins agréés et désignés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable ;

- de deux représentants de la collectivité ou de l'établissement public (le Sdis, dans le cas des sapeurs-pompiers) ;

- de deux représentants du personnel22(*).

Chaque titulaire de ces deux dernières catégories dispose de deux suppléants.

La présidence du conseil médical est assurée par un médecin désigné par le préfet parmi les médecins titulaires.

Conditions de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie déclarée par un fonctionnaire

|

La maladie figure dans un tableau de maladies professionnelles |

La maladie ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles |

|

|

Les conditions prévues par le tableau de maladies professionnelles sont remplies |

La maladie est présumée imputable au service |

La maladie peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire établit qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice de ses fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente au moins égale à 25 % |

|

Les conditions prévues par le tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies |

La maladie peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire établit qu'elle est directement causée par l'exercice de ses fonctions |

Source : Article L. 822-20 du code général de la fonction publique ; décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, article 37-8

Les tableaux de maladies professionnelles sont établis par le pouvoir réglementaire après consultation des partenaires sociaux composant la commission spécialisée relative aux pathologies professionnelles du Conseil d'orientation des conditions de travail (Coct)23(*).

b) Des dispositifs spécifiques sont prévus en cas d'incapacité temporaire et d'incapacité permanente résultant d'une maladie imputable au service

Lorsque qu'une incapacité temporaire de travail résulte d'une maladie professionnelle, le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis)24(*). Il conserve dans ce cadre l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite25(*). Le maintien ou la suspension des primes et indemnités sont déterminés par l'autorité territoriale compétente, c'est-à-dire par chaque Sdis dans le cas des sapeurs-pompiers.

Du reste, le fonctionnaire qui bénéficie d'une reconnaissance d'imputabilité au service d'une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cette maladie26(*).

Les modalités d'attribution d'un

congé pour invalidité temporaire

imputable au service en cas

de maladie professionnelle

Pour obtenir un Citis, le fonctionnaire ou son ayant droit doit adresser par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits27(*). La déclaration doit comporter un formulaire précisant les circonstances de la maladie et un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions en résultant ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant.

La déclaration doit être adressée à l'autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Sauf dans quelques cas prévus par la loi, la demande de l'agent est rejetée lorsque ce délai n'est pas respecté28(*).

L'autorité territoriale peut faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service et diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à l'apparition de la maladie29(*).

Elle dispose, pour se prononcer sur l'imputabilité au service de la maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration de maladie professionnelle. Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute à ce premier délai en cas d'enquête administrative, d'examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent30(*).

Le conseil médical doit être consulté par l'autorité territoriale lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service dans le cas où la maladie figure dans un tableau de maladies professionnelles mais où une ou plusieurs conditions prévues par ce tableau ne sont pas remplies et dans celui où la maladie ne figure pas dans les tableaux31(*).

Par ailleurs, le médecin du travail doit remettre un rapport au conseil médical, sauf s'il constate que la maladie figure dans un tableau de maladies professionnelles et que les conditions prévues par celui-ci sont remplies. Dans ce dernier cas, il doit en informer l'autorité territoriale32(*).

Au terme de l'instruction, l'autorité territoriale se prononce sur l'imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en Citis pour la durée de l'arrêt de travail33(*).

Au terme du Citis, le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade34(*). S'il se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions, il peut être admis à la retraite pour invalidité, soit d'office, soit sur demande35(*).

Il convient de noter que le temps passé en Citis est pris en compte pour la détermination des droits à l'avancement d'échelon et de grade ainsi que pour la constitution et la liquidation des droits à pension civile de retraite36(*).

Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de stabilisation37(*).

En cas de rechute d'une maladie imputable au service survenu alors qu'il était en activité ou de survenance d'une telle maladie déclarée postérieurement à sa radiation des cadres, le fonctionnaire retraité peut demander à l'autorité territoriale ayant prononcé sa radiation à bénéficier du remboursement des honoraires et autres frais médicaux directement entraînés par ladite maladie38(*).

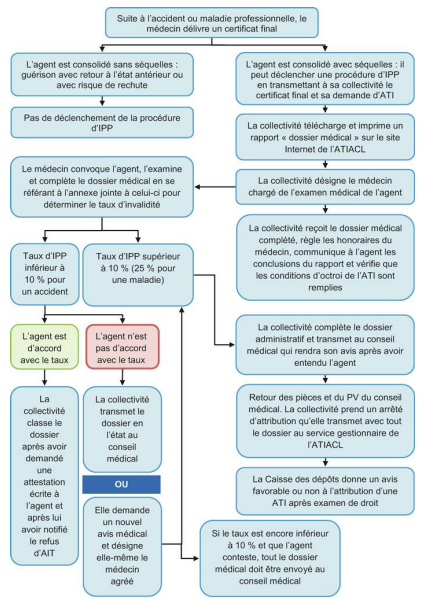

Dans le délai d'un an à compter du jour où il a repris ses fonctions après la consolidation de son état de santé39(*), le fonctionnaire qui a été atteint d'une incapacité permanente partielle résultant d'une maladie professionnelle peut demander l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI) cumulable avec son traitement et dont le montant est égal à la fraction du traitement indiciaire brut afférent à l'indice majoré 245, soit 1 206 euros, correspondant au taux d'incapacité permanente40(*).

La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, ses conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elle entraîne sont appréciés par le conseil médical, le bénéfice de l'ATI des agents des collectivités locales (ATIACL) étant in fine conditionné à l'émission par la CNRACL d'un avis conforme41(*). Elle est accordée pour une période de cinq ans, à l'expiration de laquelle les droits font l'objet d'un nouvel examen et l'allocation est soit attribuée sans limitation de durée sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit supprimée42(*).

Procédure d'attribution de l'ATIACL

Source : Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales

Ces dispositifs sont ouverts aux sapeurs-pompiers professionnels, qui ont la qualité de fonctionnaires territoriaux43(*). Les sapeurs-pompiers volontaires, quant à eux, n'exercent pas leur activité à titre professionnel, mais dans des conditions propres à celle-ci44(*) et bénéficient par conséquent d'un régime de protection sociale spécifique.

Le cas des sapeurs-pompiers volontaires

Le sapeur-pompier volontaire atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service a droit :

- sa vie durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport, d'hospitalisation et d'appareillage et, d'une façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement entraînés par cette maladie ;

- à une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu'il subit pendant la période d'incapacité temporaire de travail ;

- et à une allocation ou une rente en cas d'incapacité permanente45(*).

En vue de l'attribution de ces prestations et indemnisations, le conseil médical se prononce sur le rapport du directeur départemental des services d'incendie et de secours et après que le chef du centre de secours dont dépend le sapeur-pompier concerné a été invité à fournir ses observations écrites46(*). Il apprécie la réalité des infirmités, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent. Le pouvoir de décision appartient in fine au président du conseil d'administration du Sdis pour les prestations en nature et l'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail et au directeur général de la CNRACL pour l'indemnisation de l'incapacité permanente et les autres prestations.

Dans ce cadre, le conseil médical comprend le médecin-chef départemental des services d'incendie et de secours et le directeur département des mêmes services, ainsi qu'un officier chef de centre de secours et un sapeur-pompier volontaire de même grade que celui dont le cas est examiné47(*).

2. La prévention des risques fait l'objet d'une attention particulière, qui s'est renforcée au cours des 20 dernières années

a) La médecine professionnelle, le contrôle de l'aptitude et le suivi post-professionnel des sapeurs-pompiers participe de l'effort de prévention du développement de maladies professionnelles

Au-delà de la seule indemnisation des maladies professionnelles, un certain nombre de dispositifs de prévention sont déployés en faveur des sapeurs-pompiers.

Ainsi, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient de l'intervention des services de médecine préventive, chargés de conseiller les autorités territoriales, les agents et leurs représentants en ce qui concerne notamment l'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services, l'évaluation des risques professionnels ou la protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle48(*).

La surveillance médicale des agents publics locaux

Les agents des collectivités locales bénéficient d'une visite d'information et de prévention au minimum tous les deux ans. Celle-ci a pour objet :

- d'interroger l'agent sur son état de santé ;

- de l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;

- de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre ;

- d'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;

- et de l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail49(*).

Du reste, le médecin du travail peut réaliser, prescrire ou recommander les examens complémentaires nécessaires au dépistage d'une maladie professionnelle susceptible de résulter de l'activité professionnelle de l'agent50(*).

En outre, le sapeur-pompier tant professionnel que volontaire doit remplir certaines conditions d'aptitude médicale pour participer aux missions et accomplir les fonctions qui lui sont dévolues, le contrôle de l'aptitude médicale devant constituer « une première démarche de médecine de prévention permettant de s'assurer de ses capacités à assumer les fatigues et les risques ou à prévenir une éventuelle aggravation d'une affection préexistante liée à l'accomplissement des fonctions ou des missions qui lui sont confiées »51(*).

L'aptitude médicale est prononcée par un médecin sapeur-pompier habilité au terme de visites annuelles ou, sur décision du médecin pour les sapeurs-pompiers âgés de 16 à 38 ans, bisannuelles52(*). Ces visites comprennent entre autres un contrôle radiologique pulmonaire dont la périodicité est laissée à l'initiative du médecin en fonction de l'emploi du sapeur-pompier, de l'examen clinique ou des antécédents et des examens biologiques, si les données de l'examen clinique les rendent nécessaires et à partir de 40 ans au moins tous les trois ans53(*).

Dans sa réponse à une question orale posée par la rapporteure Émilienne Poumirol le 7 décembre 2023, la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la ville, Sabrina Agresti-Roubache, a indiqué que la refonte du cadre réglementaire applicable au contrôle de l'aptitude des sapeurs-pompiers faisait l'objet d'une « réflexion ».

D'après la DGSCGC, il s'agirait de créer « un référentiel national « conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires » », qui permettrait d'aboutir à « une certaine harmonisation des pratiques », d' « apporter des précisions selon des activités ou situations spécifiques », de « disposer d'un texte de recommandations médicales » et de « pouvoir l'adapter rapidement aux évolutions de la médecine ».

Enfin, depuis 2015, les agents de la fonction publique territoriale, dont les sapeurs-pompiers professionnels, ayant été, dans le cadre de leurs fonctions, exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction dans le cadre d'activités les ayant placés en contact avec de l'amiante ou figurant dans un tableau de maladies professionnelles ont droit, après avoir cessé définitivement leurs fonctions, à un suivi médical post-professionnel54(*). Il convient de préciser, comme l'a rappelé la FNSPF, que les sapeurs-pompiers volontaires, qui représentent près de 80 % des effectifs de sapeurs-pompiers, sont exclus du bénéfice de ce suivi.

Le suivi médical post-professionnel des fonctionnaires territoriaux

Les agents au bénéfice desquels un suivi médical post-professionnel est institué doivent être informés de leurs droits par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent au moment de la cessation définitive de leurs fonctions55(*).

Le bénéfice de ce suivi est subordonné à la délivrance aux agents d'une attestation d'exposition à un risque cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, établie après avis du médecin de prévention par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent au moment de la cessation définitive de leurs fonctions, en lien direct avec la traçabilité de l'exposition à une ou des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la production révélées par le document unique d'évaluation des risques professionnels des agents concernés56(*).

Le suivi est assuré, au choix des agents, par le service de médecine de prévention, par tout médecin librement choisi par l'intéressé ou par les centres médicaux avec lesquels la collectivité ou l'établissement prenant en charge le suivi passe une convention57(*).

Les honoraires et frais médicaux résultant de ce suivi sont intégralement pris en charge par la dernière collectivité ou le dernier établissement au sein duquel l'agent a été exposé58(*). Cette prise en charge est assurée dans la limite des prestations de même nature prévues par le régime général de la sécurité sociale, les frais de transports occasionnés n'étant pas pris en charge.

b) Les pouvoirs publics semblent avoir pleinement pris en compte l'enjeu de prévention des risques chez les sapeurs-pompiers

Plusieurs mesures visant à renforcer la prévention des risques d'apparition de pathologies d'origine professionnelle chez les sapeurs-pompiers ont également été mises en oeuvre ces dernières années, tant par l'État et les Sdis que par la CNRACL.

À travers son fonds national de prévention (voir supra), cette dernière fournit aux Sdis un accompagnement en la matière. D'après elle, le rapport Pourny « a permis d'opérer une forme de révolution en faisant passer la prévention au premier plan, alors que la « gestion » des risques professionnels au sein des services d'incendie et de secours reposait principalement sur la réparation et une démarche exclusivement réactive voire empirique ».

Sur le plan méthodologique, le FNP de la CNRACL met à la disposition des employeurs publics locaux le logiciel Prorisq, dédié au suivi de la sinistralité, ainsi que de la documentation sur les risques professionnels et la prévention. Concernant plus particulièrement les sapeurs-pompiers, il publie chaque année un rapport statistique à partir d'éléments tirés de la banque nationale de données (voir supra) et élabore des documents spécifiques, à l'instar du guide national de prévention des accidents de service dans la pratique des activités physiques et sportives chez les sapeurs-pompiers, paru en 2013.

Au surplus, le FNP intervient également sur le plan financier. Il a ainsi apporté son soutien à 57 Sdis différents depuis 2005 dans le financement de projets en matière d'évaluation des risques professionnels, de structuration de réseaux autour de la prévention et de déploiement de démarches de prévention du risque routier, des risques psychosociaux et des troubles musculosquelettiques, pour un montant de plus de 5,6 millions d'euros. Le fonds a également participé à hauteur de 553 000 euros au financement de l'étude épidémiologique ayant porté sur la cohorte C.PRIM entre 2007 et 2011 (voir supra).

Par ailleurs, la CNRACL a participé à la constitution d'un groupe de travail conjoint avec la DGSCGC et plusieurs experts sur les risques liés aux fumées d'incendie ayant donné lieu, en 2017, à la publication d'un rapport comportant 43 recommandations59(*), lequel a été actualisé en 2020 à la suite de la constitution, en 2018, d'un nouveau groupe conjoint et a souligné l'importance capitale du nettoyage et de la décontamination des tenues après une exposition aux fumées. Il en a notamment résulté une adaptation progressive des bâtiments des centres de secours et des casernes dans le but de permettre la dépollution des tenues aussitôt après l'intervention. La DGSCGC a elle-même publié en 2018 un guide de doctrine opérationnel sur la prévention des risques liés à la toxicité des fumées.

La CNRACL a également confié au Centre d'essai et de recherche de l'Entente méditerranéenne (Ceren) la réalisation d'une étude sur l'efficacité de filtration des cagoules utilisées par les sapeurs-pompiers lors des feux de forêts60(*), qui a conduit à l'élaboration d'un prototype de cagoule de nouvelle génération dont le taux de filtration des particules fines est évalué à 70 % au moins, contre un taux nul aujourd'hui. Cette cagoule constitue, selon la DGSCGC, un compromis optimal entre un haut niveau de filtration et l'exigence de respirabilité.

Enfin, dans le cadre de son programme d'actions pour 2018-2023, prolongé jusqu'au 31 décembre 2024, le FNP et la DGSCGC ont apporté leur soutien à un projet, actuellement en cours, du Sdis de l'Hérault visant à permettre aux sapeurs-pompiers de simuler l'encerclement par un feu de forêt dans une cabine dédiée. Au total, 328 millions d'euros ont été consacrés aux Sdis dans le cadre de ce programme.

De façon générale, plusieurs des préconisations du rapport Pourny ont été mises en oeuvre ou satisfaites, à commencer par la création de la BND de la CNRACL et d'un pôle « santé » chargé, au sein de la DGSCGC, d'élaborer la politique nationale de recherche et de développement de la communication sur la prévention dans les domaines de la santé et de la sécurité des sapeurs-pompiers61(*).

Au surplus, les sapeurs-pompiers disposent d'un certain nombre d'outils et de procédures destinés à assurer leur protection, à commencer par le port d'un appareil respiratoire isolant (ARI), obligatoire pour tout engagement dans les milieux où l'air est vicié ou susceptible de l'être. De plus, un soutien sanitaire peut être assuré par la sous-direction santé du Sdis62(*) en fonction de l'analyse des risques de l'intervention ou à la demande du commandant des opérations de secours et consistant en l'envoi sur le terrain de professionnels de santé sapeurs-pompiers formés à la gestion de situations présentant un risque pour la santé et d'engins spécifiques offrant certaines ressources logistiques (eau potable, alimentation, abris visuels, atténuation des ambiances thermiques, lieu de repos, etc.).

Certaines initiatives locales en faveur de la prévention des risques peuvent également être mentionnées, comme l'engagement de moyens de décontamination, avec la mobilisation, par les Sdis de la Haute-Loire, de la Marne ou de l'Yonne par exemple, d'un véhicule chargé de décontaminer les personnels et de récupérer les équipements de protection individuelle (EPI) contaminés directement sur le site de l'intervention, ou encore le suivi spécifique assuré à l'initiative de certains Sdis en cas d'expositions particulièrement dangereuses, à l'instar du suivi toxicologique conduit par la sous-direction santé du Sdis de la Seine-Maritime avec l'appui du service de santé au travail du CHU de Rouen à la suite de l'incendie de Lubrizol ou du suivi des plombémies mené par la BSPP après l'incendie de Notre-Dame-de-Paris.

* 15 Article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

* 16 Conseil d'État, 27 avril 2015, n° 374541, Commune de Roissy-en-Brie.

* 17 Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, article 10.

* 18 Article L. 822-20 du code général de la fonction publique ; ancien article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

* 19 Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, article 37-8.

* 20 Conseil d'État, 3ème-8ème chambres réunies, 8 mars 2023, n° 456390.

* 21 Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, article 3.

* 22 Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, article 4.

* 23 Articles R. 4641-11 à R. 4641-13 du code du travail.

* 24 Article L. 822-21 du code général de la fonction publique.

* 25 Article L. 822-22 du code général de la fonction publique.

* 26 Article L. 822-24 du code général de la fonction publique.

* 27 Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, article 37-2.

* 28 Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 précité, article 37-3.

* 29 Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 précité, article 37-4.

* 30 Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 précité, article 37-5.

* 31 Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 précité, article 37-6.

* 32 Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 précité, article 37-7.

* 33 Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 précité, article 37-9.

* 34 Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 précité, article 37-11.

* 35 Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, article 30.

* 36 Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, article 37-16.

* 37 Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 précité, article 37-17.

* 38 Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987précité, article 37-18.

* 39 Décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, article 3.

* 40 Décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 précité, article 4.

* 41 Décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, article 6.

* 42 Décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, article 9.

* 43 Article L. 723-2 du code de la sécurité intérieure.

* 44 Article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure.

* 45 Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, article 1er.

* 46 Décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale, article 1er.

* 47 Décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 précité, article 2.

* 48 Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, article 14.

* 49 Décret n° 85-603 du 10 juin précité, article 20.

* 50 Décret n° 85-603 du 10 juin précité, article 22.

* 51 Arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours, article 1er.

* 52 Arrêté du 6 mai 2000 précité, article 5.

* 53 Arrêté du 6 mai 2000 précité, article 18.

* 54 Décret n° 2015-1438 du 5 novembre 2015 relatif aux modalités du suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique territoriale exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, article 1er.

* 55 Décret n° 2015-1438 du 5 novembre 2015 relatif aux modalités du suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique territoriale exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, article 2.

* 56 Décret n° 2015-1438 du 5 novembre 2015 relatif aux modalités du suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique territoriale exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, article 3.

* 57 Décret n° 2015-1438 du 5 novembre 2015 relatif aux modalités du suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique territoriale exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, article 6.

* 58 Décret n° 2015-1438 du 5 novembre 2015 relatif aux modalités du suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique territoriale exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, article 7.

* 59 DGSCGC/CNRACL, Impacts et prévention des risques relatifs aux fumées d'incendie pour les sapeurs-pompiers, mars 2017.

* 60 Ceren, Évaluation de l'efficacité de filtration de la cagoule feux de forêts vis-à-vis des fumées et des particules fines, avril 2018.

* 61 Inspection de la défense et de la sécurité civile, Bilan et évaluation de la mise en oeuvre du rapport de mission sur la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention (« Rapport Pourny ») 2004-2014, décembre 2015.

* 62 Article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales.