II. IL EST AUJOURD'HUI NÉCESSAIRE DE LEVER LES FREINS À LA MISE EN oeUVRE D'UNE VÉRITABLE POLITIQUE DE PROTECTION DE LA SANTÉ DES SAPEURS-POMPIERS

A. LE MANQUE DE VOLONTÉ POLITIQUE, LA COMPLEXITÉ DES PROCÉDURES ET L'INSUFFISANCE DES MOYENS FONT OBSTACLE À LA RÉALISATION DE PROGRÈS CONCRETS

1. Une réglementation limitative et des pratiques inadaptées aux enjeux font obstacle à une juste indemnisation des conséquences sanitaires de l'exercice des fonctions de sapeur-pompier

a) La liste des cancers pouvant être reconnus comme imputables à l'activité de sapeur-pompier est extrêmement limitée en France

S'agissant des cancers, pour ce qui concerne spécifiquement les sapeurs-pompiers, les tableaux de maladies professionnelles ne reconnaissent actuellement que deux types de cancer comme pouvant être présumés imputables au service, le carcinome du nasopharynx63(*) et le carcinome hépato-cellulaire64(*), une liste bien plus limitée que dans certains pays étrangers tels que le Canada ou les États-Unis.

Le mésothéliome et le cancer de la vessie, dont le lien avec l'exercice des fonctions de sapeur-pompier a été reconnu par le Circ, figurent dans ces tableaux65(*), mais la liste des travaux susceptibles de les provoquer n'inclut pas l'extinction des incendies.

Types de cancer pouvant être reconnus

imputables au service

chez les sapeurs-pompiers

|

Désignation des maladies |

Délai de prise en charge |

Liste des travaux susceptibles de provoquer l'affection en cause |

|

Carcinome du nasopharynx |

40 ans (sous réserve d'une exposition de 5 ans) |

(...) Travaux d'extinction des incendies |

|

Carcinome hépato-cellulaire |

30 ans |

(...) Services de secours et de sécurité : pompiers, secouristes, sauveteurs, ambulanciers, policiers, personnel pénitentiaire |

Source : Annexe II au code de la sécurité sociale : tableaux n° 30, 43 bis et 45

Le mode de construction des tableaux de maladies professionnelles pose lui-même question, dans la mesure où ils résultent de négociations entre les partenaires sociaux et ne suivent pas strictement l'évolution des connaissances scientifiques.

Les sociologues Anne Marchand et Marion Gaboriau, qui, reprenant l'expression de l'historien Paul-André Rosental, parlent de « maladies négociées », évoquent ainsi des « conflits d'intérêts qui opposent traditionnellement, d'un côté, les représentants du patronat - qui financent la prise en charge des maladies professionnelles et n'ont donc que peu d'intérêt à l'extension des tableaux - et, de l'autre, les syndicats de salariés qui luttent contre les phénomènes de sous-reconnaissance des maladies professionnelles » et soulignent qu' « au-delà de l'inscription des pathologies dans ces tableaux, la détermination des critères de reconnaissance des pathologies est, elle aussi, objet de luttes qui déterminent des modifications tantôt extensives en faveur des travailleuses et des travailleurs, tantôt restrictives, durcissant les conditions de reconnaissance des pathologies ».

Cette situation contraste avec celle de nombreux pays ou provinces étrangers, comme l'État du Nevada, aux États-Unis, où 28 types de cancer pourraient être reconnus comme maladies professionnelles au sein de cette population, ou le Canada.

Au Québec, l'article 29 de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) prévoit qu'un travailleur est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il est atteint d'une maladie prévue par règlement et si, au jour où il reçoit le diagnostic de cette maladie, il rencontre les conditions particulières en lien avec cette maladie prévues par règlement.

Le règlement sur les maladies professionnelles (chapitre A-3.001, r. 8.1), pris pour son application, liste 9 types de cancer dont l'origine professionnelle est présumée si le sapeur-pompier satisfait aux conditions de type d'activité et de durée d'exposition prévues par ledit règlement.

Le fait d'avoir été fumeur pendant les 10 ans ayant précédé le diagnostic prive toutefois l'agent de la reconnaissance en maladie professionnelle pour ce qui concerne le cancer pulmonaire ou le mésothéliome pulmonaire et le cancer du larynx.

Types de cancer présumés imputables

au service chez les sapeurs-pompiers

au Québec

|

Maladies |

Conditions particulières |

|

Cancer pulmonaire ou mésothéliome pulmonaire |

Avoir exercé un travail impliquant une exposition à la fibre d'amiante |

|

Avoir exercé un travail impliquant une exposition à des gaz et fumées d'incendie pendant des opérations visant à les maîtriser ou lors du déblaiement ou de l'enquête après leurs extinctions, et être ou avoir été un pompier combattant à temps plein ou à temps partiel, à l'emploi d'une ville ou d'une municipalité Le diagnostic doit avoir été posé après une durée d'emploi minimale de 15 ans Ne pas avoir été un fumeur pendant les 10 ans ayant précédé le diagnostic |

|

|

Mésothéliome non pulmonaire |

Avoir exercé un travail impliquant une exposition à des gaz et fumées d'incendie pendant des opérations visant à les maîtriser ou lors du déblaiement ou de l'enquête après leurs extinctions, et être ou avoir été un pompier combattant à temps plein ou à temps partiel, à l'emploi d'une ville ou d'une municipalité |

|

Cancer du rein |

Avoir exercé un travail impliquant une exposition à des gaz et fumées d'incendie pendant des opérations visant à les maîtriser ou lors du déblaiement ou de l'enquête après leurs extinctions, et être ou avoir été un pompier combattant à temps plein ou à temps partiel, à l'emploi d'une ville ou d'une municipalité Le diagnostic doit avoir été posé après une durée d'emploi minimale de 20 ans |

|

Cancer de la vessie |

Avoir exercé un travail impliquant une exposition à des gaz et fumées d'incendie pendant des opérations visant à les maîtriser ou lors du déblaiement ou de l'enquête après leurs extinctions, et être ou avoir été un pompier combattant à temps plein ou à temps partiel, à l'emploi d'une ville ou d'une municipalité Le diagnostic doit avoir été posé après une durée d'emploi minimale de 20 ans |

|

Cancer du larynx |

Avoir exercé un travail impliquant une exposition à des gaz et fumées d'incendie pendant des opérations visant à les maîtriser ou lors du déblaiement ou de l'enquête après leurs extinctions, et être ou avoir été un pompier combattant à temps plein ou à temps partiel, à l'emploi d'une ville ou d'une municipalité Le diagnostic doit avoir été posé après une durée d'emploi minimale de 15 ans Ne pas avoir été un fumeur pendant les 10 ans ayant précédé le diagnostic |

|

Myélome multiple |

Avoir exercé un travail impliquant une exposition à des gaz et fumées d'incendie pendant des opérations visant à les maîtriser ou lors du déblaiement ou de l'enquête après leurs extinctions, et être ou avoir été un pompier combattant à temps plein ou à temps partiel, à l'emploi d'une ville ou d'une municipalité Le diagnostic doit avoir été posé après une durée d'emploi minimale de 15 ans |

|

Lymphome non hodgkinien |

Avoir exercé un travail impliquant une exposition à des gaz et fumées d'incendie pendant des opérations visant à les maîtriser ou lors du déblaiement ou de l'enquête après leurs extinctions, et être ou avoir été un pompier combattant à temps plein ou à temps partiel, à l'emploi d'une ville ou d'une municipalité Le diagnostic doit avoir été posé après une durée d'emploi minimale de 20 ans |

|

Cancer de la peau (mélanome) |

Avoir exercé un travail impliquant une exposition à des gaz et fumées d'incendie pendant des opérations visant à les maîtriser ou lors du déblaiement ou de l'enquête après leurs extinctions, et être ou avoir été un pompier combattant à temps plein ou à temps partiel, à l'emploi d'une ville ou d'une municipalité Le diagnostic doit avoir été posé après une durée d'emploi minimale de 15 ans |

|

Cancer de la prostate |

Avoir exercé un travail impliquant une exposition à des gaz et fumées d'incendie pendant des opérations visant à les maîtriser ou lors du déblaiement ou de l'enquête après leurs extinctions, et être ou avoir été un pompier combattant à temps plein ou à temps partiel, à l'emploi d'une ville ou d'une municipalité Le diagnostic doit avoir été posé après une durée d'emploi minimale de 15 ans |

Source : Règlement sur les maladies professionnelles (chapitre A-3.001, r. 8.1)

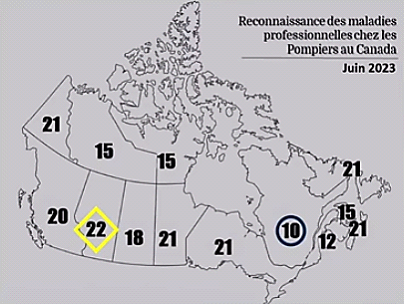

Au Canada, le nombre de types de cancer reconnus comme maladies professionnelles chez les sapeurs-pompiers varie selon les provinces et s'élève jusqu'à 19 dans l'Ontario.

Nombre global de maladies professionnelles spécifiques aux sapeurs-pompiers reconnues dans les différentes provinces du Canada

Source : Richard Amnotte, directeur adjoint et coordonnateur adjoint à la sécurité civile de la direction du service de sécurité incendie de la ville de Lévis (Québec)

b) Un grand nombre d'autres facteurs expliquerait l'absence de cas de cancer reconnu imputable au service chez les sapeurs-pompiers français

En tout état de cause, la CNRACL n'a enregistré depuis 2013 que 21 dossiers de demande d'ATIACL concernant des cancers professionnels (dont 18 ont reçu un avis d'octroi66(*) et 3 ont été rejetés), aucun d'entre eux n'émanant d'un sapeur-pompier professionnel. Il en va de même pour ce qui concerne les départs en retraite pour invalidité. La caisse n'a pas non plus identifié de dossier lié à un cancer chez les sapeurs-pompiers volontaires sur les dernières années.

À défaut de données épidémiologiques officielles, il est particulièrement difficile d'évaluer la prévalence de ces pathologies chez les sapeurs-pompiers et de déterminer si celles-ci sont sous-déclarées ou non.

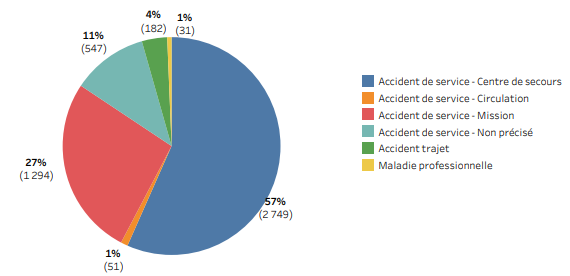

De façon générale, le nombre de maladies professionnelles reconnues chaque année au sein de cette population paraît assez faible : pour 2022, le rapport statistique de la BND ne fait état que de 31 maladies professionnelles déclarées chez les sapeurs-pompiers professionnels67(*).

Répartition des évènements ayant affecté des sapeurs-pompiers professionnels en 2022

Source : Banque nationale de données, Rapport statistique - Services d'incendie et de secours, 2022

Les sociologues Anne Marchand et Marion Gaboriau avancent plusieurs éléments qui pourraient expliquer une éventuelle sous-déclaration :

- en matière de reconnaissance, en premier lieu :

? nombre de médecins refuseraient d'établir le certificat médical initial, du fait d' « un déficit de formation sur l'étiologie professionnelle et sur ce volet très pointu du droit de la sécurité sociale », de « l'ignorance du compromis social et du système de financement des maladies professionnelles », d' « un contexte d'intensification du travail qui ne favorise pas l'échange avec le patient sur ses conditions de travail », du « sentiment de s'éloigner de leur coeur de métier, le soin, pour entrer dans une zone de conflit » et du fait que certains d'entre eux « pensent qu'ils doivent certifier l'origine professionnelle alors qu'ils ne doivent certifier que le diagnostic » ;

? l'obtention des preuves de l'exposition de l'agent à des facteurs de risques est d'autant plus compliquée qu'elles sont anciennes et peu documentées, dans la mesure où « aucun dispositif de traçabilité institutionnel n'a été mis en place qui garantisse la fabrication et la conservation de manière pérenne de ces preuves du travail exposé », où « la rédaction (par les médecins de prévention) de rapports complets attestant précisément des expositions peut être négligée par manque de temps ou de connaissances pratiques des conditions de travail actuelles ou passées des travailleurs » et où « les changements de postes au cours d'une carrière professionnelle supposent pour les travailleurs d'obtenir ces attestations auprès d'employeurs multiples qui ne les délivrent pas systématiquement » (voir infra) ;

? la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie se fait substance par substance, tandis que la plupart des travailleurs sont polyexposés, soit simultanément, soit successivement, à des agents cancérogènes, sans que les effets de cette polyexposition soient suffisamment pris en compte ;

? les conseils médicaux sont « composés d'acteurs médicaux parfois éloignés des conditions de travail des potentielles victimes » et laissent « peu de place à l'expertise des travailleurs », leur attention étant concentrée sur l'existence de facteurs de risques extraprofessionnels, comme le tabac, qui peuvent justifier un refus de reconnaissance en maladie professionnelle68(*) ;

- en matière d'indemnisation, ensuite :

? en cas de maladie professionnelle reconnue hors tableau, le bénéfice de l'ATIACL est conditionné à la constatation d'une incapacité permanente d'au moins 25 %, seuil particulièrement élevé qui exclut du droit à indemnisation une partie des victimes potentielles ;

? le délai limite d'un an après la consolidation de l'état de santé prévu pour la demande d'attribution de l'ATIACL paraît trop restrictif, dans la mesure où les agents n'en ont pas toujours connaissance et « ne disposent pas toujours des ressources sociales et médicales nécessaires pour déposer des dossiers complets dans les délais impartis » ;

? enfin, certains employeurs publics décideraient « délibérément de ne pas informer les agents de l'évaluation médicale de leur taux d'incapacité afin de limiter les recours auprès des conseils médicaux départementaux ».

Au total, comme l'ont souligné à l'unanimité les organisations syndicales, la procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle constitue aujourd'hui, pour les sapeurs-pompiers, un véritable parcours du combattant, que nombre d'entre eux renoncent vraisemblablement à traverser.

2. Les moyens consacrés à la protection de la santé des sapeurs-pompiers sont encore insuffisants

a) Des lacunes majeures fragilisent le suivi de l'exposition des sapeurs-pompiers aux facteurs de risques cancérogènes

Il ressort des auditions conduites par les rapporteures que, du fait de l'autonomie de gestion dont bénéficient les Sdis, il existe autant de politiques de prévention que d'établissements.

La problématique majeure, en la matière, réside dans la question de la documentation des expositions à des agents ou substances cancérogènes, qui devrait être assurée par le biais, notamment, de fiches d'exposition.

La documentation de l'exposition aux facteurs de

risques professionnels

dans la fonction publique

Jusqu'en 2015, l'employeur était tenu de consigner dans une fiche, pour chaque travailleur exposé à un certain nombre de risques professionnels, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur avait été exposé, la période au cours de laquelle cette exposition était survenue ainsi que les mesures de prévention mises en oeuvre pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période69(*). Cette fiche, dite « de pénibilité », devait être transmise au médecin du travail et compléter le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur.

La fiche de pénibilité ayant été supprimée lors de la création du compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P)70(*), devenu depuis lors compte professionnel de prévention (C2P), les employeurs de travailleurs qui ne sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du C2P (dont les fonctionnaires) et qui sont exposés aux facteurs de risques pris en compte dans le cadre du C2P (activités en milieu hyperbare, températures extrêmes, bruit, travail de nuit, travail en équipes successives alternantes et travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte) doivent désormais établir une fiche individuelle de suivi indiquant les facteurs de risques auxquels sont exposés lesdits travailleurs au-delà des seuils réglementaires71(*).

L'employeur doit remettre la fiche individuelle de suivi au travailleur au terme de chaque année civile et la conserver par tout moyen pendant 5 ans après l'année à laquelle elle se rapporte.

Du reste, l'élaboration de fiches spécifiques est obligatoire dans certains cas, par exemple lorsqu'un travailleur est exposé à l'amiante. La fiche d'exposition à l'amiante doit ainsi indiquer :

- la nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes de travail au cours desquelles il a été exposé et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;

- les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles ;

- les procédés de travail utilisés ;

- et les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés72(*).

Au surplus, les employeurs sont tenus de répertorier dans un document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs, de façon à assurer la traçabilité collective de ces expositions73(*).

Le DUERP et ses versions antérieures doivent être conservés par l'employeur et tenu à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d'un intérêt à y avoir accès pendant une durée de 40 ans à compter de leur élaboration74(*).

Or, si, d'après la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF), une fiche d'intervention comprenant des informations telles que la nature de l'intervention, l'heure et le lieu, les moyens engagés ou encore les actions réalisées serait effectivement renseignée pour chaque intervention de chaque sapeur-pompier dans l'ensemble des Sdis, une fiche d'exposition ne serait pas systématiquement remplie, de l'aveu même de la DGSCGC.

La CGT des Sdis de France, qui, comme l'ensemble des syndicats de sapeurs-pompiers, partage ce constat, indique pour sa part que même « les départements qui ont mis en place une forme de traçabilité sont loin d'une fiche systématique ».

De même, les médecins-colonels Michel Weber et Thierry Dulion, président et membre du conseil d'administration de l'Association nationale des médecins des services d'incendie et de secours (Anamnesis), constatent que « l'emploi d'une fiche d'exposition n'est pas généralisé dans l'ensemble des Sdis » et que « certains expérimentent des dispositifs, mais cela reste une initiative locale et dépendante des moyens octroyés et de la sensibilité des responsables ». Du reste, à la demande des rapporteures tendant à la transmission d'un modèle de fiche d'exposition, la DGSCGC a indiqué qu'un tel modèle n'existait pas.

Il en découlera nécessairement des difficultés pour les sapeurs-pompiers qui seront victimes d'une maladie professionnelle lorsqu'il s'agira d'apporter la preuve de leur exposition à des agents ou substances cancérogènes.

Par ailleurs, le contrôle de l'aptitude semble lui aussi inadapté aux enjeux de prévention. Il semble en effet qu'en raison de la désertification médicale, notamment, certains Sdis respectent difficilement la fréquence réglementaire des visites d'aptitude. L'Anamnesis regrette en outre le manque de moyens dédiés au suivi de la santé des sapeurs-pompiers. La CGT des Sdis de France, qui juge que « le contrôle de l'aptitude médicale se borne à constater la capacité des agents à exercer des fonctions opérationnelles », illustre cette situation par le cas dramatique d'un sapeur-pompier du Nord reconnu apte à l'exercice de son activité et chez qui un cancer métastatique a été diagnostiqué au cours de la même, entraînant son décès moins de 5 mois plus tard.

Enfin, il en irait de même du suivi post-professionnel, qui, d'après l'Anamnesis, serait « très variable » en raison de l'absence d'une coordination au niveau national et se bornerait en pratique à inviter le sapeur-pompier, au moment de la cessation de ses fonctions, à consulter régulièrement son médecin traitant. En tout état de cause, ainsi que le souligne la DGSCGC, comme pour ce qui concerne le contrôle de l'aptitude, la mise en oeuvre du suivi post-professionnel par les Sdis « peut s'avérer difficile lorsque ces derniers sont confrontés aux très fortes tensions nationales d'accès aux médecins du travail ».

b) Le développement d'équipements de protection individuelle adaptés aux risques se fait toujours attendre

D'après l'Anamnesis, l'obligation de port d'un ARI lorsque l'air est vicié serait « parfois non appliquée jusqu'à la phase ultime de l'exposition » du fait :

- d'une part, d'un ressenti du risque amoindri dans cette dernière phase, dans la mesure où les fumées résiduelles sont alors beaucoup moins intenses ;

- d'autre part, de l'absence de marqueur objectif et simple à recueillir pouvant servir de base à une autorité pour décider de l'arrêt du port de l'ARI ;

- et enfin, de la balance faite par les sapeurs-pompiers entre les bénéfices de la protection respiratoire et les contraintes liées au port de l'ARI (réduction sensorielle et communicationnelle, gestes et postures contraignantes, déplacements de charges lourdes, etc.).

En outre, alors qu'elle dépend du degré de connexion de celui-ci avec la peau de son porteur, l'étanchéité du masque est susceptible d'être limitée par le port de la barbe.

À défaut de porter un ARI, les sapeurs-pompiers recourent à une cagoule. Toutefois, comme l'a constaté le Ceren dès 2018 (voir supra), le modèle actuellement utilisé ne filtre ni les particules fines ni les composés chimiques contenus dans les fumées et ne se limite qu'à la protection thermique.

Bien qu'un nouveau modèle assurant un niveau de filtration de 70 % au moins - il n'est pas envisageable, en pratique, d'assurer une filtration intégrale pour des raisons liées à l'enjeu de respirabilité de l'équipement - ait été élaboré dans le cadre de travaux menés entre la DGSCGC, le Ceren et les organismes de certification, sa mise sur le marché ne s'opérera que progressivement, dans la mesure où seule la partie relative à la protection thermique a été certifiée. La certification de celle qui concerne la protection filtrante devrait normalement être délivrée en 2024.

Quoi qu'il en soit, une fois cette cagoule mise à leur disposition, les Sdis demeureront libres d'en faire l'acquisition ou non. Or, son coût devant atteindre 40 à 50 euros selon la DGSCGC, contre une quinzaine d'euros pour le modèle actuel, il est peu crédible que les sapeurs-pompiers en soient massivement équipés dans les années à venir compte tenu des contraintes pesant sur les finances des collectivités territoriales.

En outre, cette cagoule ne filtrera pas les substances autres que les particules fines auxquelles sont exposés les sapeurs-pompiers lors de l'extinction des incendies. Les rapporteures soulignent par ailleurs que l'incidence du port de cet équipement sur la respiration et la thermorégulation n'est pas certaine.

Dans le même temps, la DGSCGC a engagé des travaux pour concevoir une tenue répondant aux enjeux à la fois de protection thermique et de protection cutanée contre les fumées et les particules fines et dont les caractéristiques sont les mêmes que celles de la cagoule de protection filtrante. Pour autant, les premières certifications ne devant intervenir que courant 2024, sa mise sur le marché ne semble pas envisagée à court terme.

c) La collecte et l'analyse de données épidémiologiques pourrait retarder l'action gouvernementale en faveur des sapeurs-pompiers

En réponse à une question au Gouvernement posée par le député Yannick Monnet (Gauche démocrate et république - Nupes) le 25 octobre 2023 au sujet du manque de données épidémiologiques relatives aux sapeurs-pompiers, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin, a reconnu un « retard s'agissant de la récolte de données » et annoncé avoir « lancé une étude épidémiologique sur les sapeurs-pompiers conduite par le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) et l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) » avec le ministre de la santé « il y a plus de six mois », soit au printemps de 2023.

En précisant que « sa réalisation prendra un certain temps », le ministre s'est engagé à tirer « toutes les conclusions qui s'imposent en matière de suivi et d'accompagnement professionnel » et à « revenir vers (les parlementaires) lorsque les résultats de cette étude nous seront connus et à apporter à nos sapeurs-pompiers tout l'accompagnement qu'un grand pays comme la France se doit de leur fournir ».

D'après les informations communiquées par la DGSCGC, il semble en réalité que l'initiative prise par le Gouvernement consiste à la fois :

- en « un partenariat sur une thèse visant à documenter et à évaluer les effets sur la santé à moyen et long terme de l'activité des sapeurs-pompiers » ;

- en l'élaboration d' « une matrice emploi-tâche-exposition qui permettra d'identifier et coter les expositions des pompiers dans toutes leurs activités dans le but d'augmenter la connaissance par les sapeurs-pompiers de leur encadrement sur les risques inhérents à leurs activités, qui permettra au médecin d'envisager le suivi post-exposition et qui contribuera à faciliter la reconnaissance de maladies professionnelles » ;

- en l'établissement d' « une méthodologie visant à évaluer et à mesurer le niveau d'exposition aux toxiques des fumées, des suies et particules fines lors de feux de forêts », mission confiée aux centres de recherche de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) et de l'École d'application de sécurité civile (ECASC) ;

- et en l'installation d'un « observatoire des sapeurs-pompiers », chargé de « travailler collectivement à l'élaboration de consensus sociaux en amont des résultats objectivés scientifiquement qui demandent du temps ».

S'agissant des travaux universitaires en cours, la professeure Catherine Delgoulet, titulaire de la Chaire d'ergonomie du Cnam, a indiqué aux rapporteures qu'il s'agissait d'une thèse en ergonomie réalisée par Charlyne Poncato, doctorante, et financée dans le cadre du programme de formation doctorale Santé-Travail porté par l'École des hautes études en santé publique (EHESP)75(*).

Catherine Delgoulet, qui co-encadre ces travaux, estime néanmoins que ceux-ci ne sont pas suffisamment aboutis à ce jour pour lui permettre d'en rendre compte. Du reste, Laura Temime, directrice du laboratoire MESuRS du Cnam, précise qu' « en tant qu'établissement supérieur et de recherche, le Cnam ne peut être saisi par le Gouvernement pour traiter un sujet, comme pourrait l'être une agence ».

Pour ce qui concerne la matrice tâches-exposition, sa réalisation a été confiée par la DGSCGC au professeur de santé et médecine du travail et épidémiologiste spécialisé dans les risques professionnels Alexis Descatha le 2 mars 2023. La lettre de mission, consultée par les rapporteures, indique : « Vous avez volontiers accepté de contribuer à notre conseil scientifique en santé et nous vous en remercions. Dans ce cadre, nous sollicitons votre concours dans la perspective d'un travail de recherche visant à aboutir à établir plus finement les risques et leurs conséquences pour la santé subis par les sapeurs-pompiers. Ce travail pourrait prendre la forme d'une matrice tâches-exposition, tant pour le travail des sapeurs-pompiers professionnels que pour l'activité des sapeurs-pompiers volontaires ».

Aucune échéance n'ayant été fixée pour la présentation de ses travaux, le professeur Descatha a proposé de « développer un outil avec une approche participative, c'est-à-dire construite en lien avec les parties prenantes (sapeurs-pompiers notamment) » sur une période de deux ans, avec des points d'étapes réguliers.

Bien que leur lancement soit extrêmement encourageant, il est à craindre que ces démarches ne servent de prétexte au report sine die des mesures indispensables à la prévention des risques et à l'indemnisation de leurs conséquences sur la santé des sapeurs-pompiers, alors que le Circ, autorité incontestée, à clairement reconnu le caractère cancérogène de leur activité.

* 63 Annexe II au code de la sécurité sociale : tableau n° 43 bis (affections cancéreuses provoquées par l'aldéhyde formique).

* 64 Annexe II au code de la sécurité sociale : tableau n° 45 (infections d'origine professionnelle par les virus des hépatites A, B, C, D et E).

* 65 Annexe II au code de la sécurité sociale : tableaux n° 15 ter (lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques suivantes et leurs sels), 16 bis (affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon) et 30 (affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante).

* 66 Un cas relevant du tableau de maladies professionnelles n° 25 (affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille), 6 relevant du tableau n° 30 (affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante), 6 relevant du tableau n° 30 bis (cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante) et 5 relevant du tableau n° 40 (maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines mycobactéries atypiques (Mycobacterium avium/intracellulaire, Mycobacterium kansasii, Mycobacterium xenopi, Mycobacterium marinum, Mycobacterium fortuitum)).

* 67 Banque nationale de données, Rapport statistique - Services d'incendie et de secours, 2022.

* 68 D'après Sylvie Platel, Connaissance, expertise et reconnaissance des maladies professionnelles : système complémentaire et cancers en Seine-Saint-Denis, thèse de santé publique, Université Paris 13, 2014.

* 69 Ancien article L. 4121-3-1 du code du travail.

* 70 Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, article 28.

* 71 Article D. 4163-4 du code du travail.

* 72 Article R. 4412-120 du code du travail.

* 73 Article L. 4121-3-1 du code du travail.

* 74 Article R. 4121-4 du code du travail.

* 75 Voir Charlyne Poncato, Catherine Delgoulet, Willy Buchmann, Émilie Counil, Documenter les effets de moyen et long terme des conditions de travail des sapeurs-pompiers sur leur santé, Doctoriales ARPEGE 2023, juillet 2023, pp. 43-49.