- L'ESSENTIEL

- I. LES SAPEURS-POMPIERS ATTEINTS D'UN CANCER

IMPUTABLE AU SERVICE SONT ÉLIGIBLES À DES DISPOSITIFS DE

RÉPARATION

- II. PROTÉGER LES SOLDATS DU FEU : UNE

PRIORITÉ NATIONALE

- I. LES SAPEURS-POMPIERS ATTEINTS D'UN CANCER

IMPUTABLE AU SERVICE SONT ÉLIGIBLES À DES DISPOSITIFS DE

RÉPARATION

- LISTE DES PROPOSITIONS

- LISTE DES SIGLES

- I. LES SAPEURS-POMPIERS, DONT L'ACTIVITÉ EST

CANCÉROGÈNE, BÉNÉFICIENT DE DISPOSITIFS

LIMITÉS DE PRÉVENTION ET D'INDEMNISATION DES MALADIES IMPUTABLES

AU SERVICE

- A. EN DÉPIT DU MANQUE DE DONNÉES

OFFICIELLES, L'ACTIVITÉ DE SAPEUR-POMPIER EST DÉSORMAIS

RECONNUE COMME CANCÉROGÈNE POUR L'HOMME À L'ÉCHELLE

INTERNATIONALE

- B. DES EFFORTS ONT ÉTÉ ACCOMPLIS EN

MATIÈRE DE SIMPLIFICATION DE LA RECONNAISSANCE DES MALADIES

PROFESSIONNELLES ET DE PRÉVENTION DES RISQUES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

EN GÉNÉRAL

- 1. La reconnaissance de l'origine professionnelle

d'un cancer ouvre droit à plusieurs dispositifs de compensation et

d'indemnisation

- a) Le législateur a institué une

présomption d'imputabilité au service pour les maladies

déclarées par les fonctionnaires et figurant aux tableaux des

maladies professionnelles

- b) Des dispositifs spécifiques sont

prévus en cas d'incapacité temporaire et d'incapacité

permanente résultant d'une maladie imputable au service

- a) Le législateur a institué une

présomption d'imputabilité au service pour les maladies

déclarées par les fonctionnaires et figurant aux tableaux des

maladies professionnelles

- 2. La prévention des risques fait l'objet

d'une attention particulière, qui s'est renforcée au cours des

20 dernières années

- a) La médecine professionnelle, le

contrôle de l'aptitude et le suivi post-professionnel des

sapeurs-pompiers participe de l'effort de prévention du

développement de maladies professionnelles

- b) Les pouvoirs publics semblent avoir pleinement

pris en compte l'enjeu de prévention des risques chez les

sapeurs-pompiers

- a) La médecine professionnelle, le

contrôle de l'aptitude et le suivi post-professionnel des

sapeurs-pompiers participe de l'effort de prévention du

développement de maladies professionnelles

- 1. La reconnaissance de l'origine professionnelle

d'un cancer ouvre droit à plusieurs dispositifs de compensation et

d'indemnisation

- A. EN DÉPIT DU MANQUE DE DONNÉES

OFFICIELLES, L'ACTIVITÉ DE SAPEUR-POMPIER EST DÉSORMAIS

RECONNUE COMME CANCÉROGÈNE POUR L'HOMME À L'ÉCHELLE

INTERNATIONALE

- II. IL EST AUJOURD'HUI NÉCESSAIRE DE LEVER

LES FREINS À LA MISE EN oeUVRE D'UNE VÉRITABLE POLITIQUE DE

PROTECTION DE LA SANTÉ DES SAPEURS-POMPIERS

- A. LE MANQUE DE VOLONTÉ POLITIQUE, LA

COMPLEXITÉ DES PROCÉDURES ET L'INSUFFISANCE DES MOYENS FONT

OBSTACLE À LA RÉALISATION DE PROGRÈS CONCRETS

- 1. Une réglementation limitative et des

pratiques inadaptées aux enjeux font obstacle à une juste

indemnisation des conséquences sanitaires de l'exercice des

fonctions de sapeur-pompier

- 2. Les moyens consacrés à la

protection de la santé des sapeurs-pompiers sont encore

insuffisants

- a) Des lacunes majeures fragilisent le suivi de

l'exposition des sapeurs-pompiers aux facteurs de risques

cancérogènes

- b) Le développement d'équipements de

protection individuelle adaptés aux risques se fait toujours

attendre

- c) La collecte et l'analyse de données

épidémiologiques pourrait retarder l'action gouvernementale en

faveur des sapeurs-pompiers

- a) Des lacunes majeures fragilisent le suivi de

l'exposition des sapeurs-pompiers aux facteurs de risques

cancérogènes

- 1. Une réglementation limitative et des

pratiques inadaptées aux enjeux font obstacle à une juste

indemnisation des conséquences sanitaires de l'exercice des

fonctions de sapeur-pompier

- B. MIEUX PROTÉGER CEUX QUI NOUS

PROTÈGENT : UN ENJEU DE SOLIDARITÉ NATIONALE ET DE

SANTÉ PUBLIQUE

- 1. La procédure de reconnaissance de

l'imputabilité au service des cancers des sapeurs-pompiers doit

être simplifiée et les expositions mieux

tracées

- a) L'élargissement de la présomption

d'imputabilité au service aux types de cancer dont le lien avec

l'activité de sapeur-pompier est établi

est particulièrement urgent

- b) Dans le même temps, le renforcement de la

traçabilité de l'exposition à des facteurs de risque

consoliderait les dossiers de demande de reconnaissance en maladie

professionnelle

- a) L'élargissement de la présomption

d'imputabilité au service aux types de cancer dont le lien avec

l'activité de sapeur-pompier est établi

est particulièrement urgent

- 2. En amont, l'effort de prévention des

risques doit mobiliser tous les moyens disponibles

- 1. La procédure de reconnaissance de

l'imputabilité au service des cancers des sapeurs-pompiers doit

être simplifiée et les expositions mieux

tracées

- A. LE MANQUE DE VOLONTÉ POLITIQUE, LA

COMPLEXITÉ DES PROCÉDURES ET L'INSUFFISANCE DES MOYENS FONT

OBSTACLE À LA RÉALISATION DE PROGRÈS CONCRETS

- I. LES SAPEURS-POMPIERS, DONT L'ACTIVITÉ EST

CANCÉROGÈNE, BÉNÉFICIENT DE DISPOSITIFS

LIMITÉS DE PRÉVENTION ET D'INDEMNISATION DES MALADIES IMPUTABLES

AU SERVICE

- EXAMEN EN COMMISSION

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

- LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES

- · TABLEAU DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI

DES RECOMMANDATIONS

N° 641

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 mai 2024

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des affaires sociales (1) sur

les cancers imputables

à

l'activité de

sapeur-pompier,

Par Mmes Anne-Marie NÉDÉLEC et Émilienne POUMIROL,

Sénatrices

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Mouiller, président ; Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale ; Mme Pascale Gruny, M. Jean Sol, Mme Annie Le Houerou, MM. Bernard Jomier, Olivier Henno, Xavier Iacovelli, Mmes Cathy Apourceau-Poly, Véronique Guillotin, M. Daniel Chasseing, Mme Raymonde Poncet Monge, vice-présidents ; Mmes Viviane Malet, Annick Petrus, Corinne Imbert, Corinne Féret, Jocelyne Guidez, secrétaires ; Mmes Marie-Do Aeschlimann, Christine Bonfanti-Dossat, Corinne Bourcier, Céline Brulin, M. Laurent Burgoa, Mmes Marion Canalès, Maryse Carrère, Catherine Conconne, Patricia Demas, Chantal Deseyne, Brigitte Devésa, M. Jean-Luc Fichet, Mme Frédérique Gerbaud, M. Khalifé Khalifé, Mmes Florence Lassarade, Marie-Claude Lermytte, Monique Lubin, Brigitte Micouleau, M. Alain Milon, Mmes Laurence Muller-Bronn, Solanges Nadille, Anne-Marie Nédélec, Guylène Pantel, M. François Patriat, Mmes Émilienne Poumirol, Frédérique Puissat, Marie-Pierre Richer, Anne-Sophie Romagny, Laurence Rossignol, Silvana Silvani, Nadia Sollogoub, Anne Souyris, MM. Dominique Théophile, Jean-Marie Vanlerenberghe.

L'ESSENTIEL

En 2022, l'activité de sapeur-pompier a été reconnue cancérogène pour l'homme par le Centre international de recherche sur le cancer. Il appartient désormais aux pouvoirs publics de mobiliser les moyens nécessaires au renforcement de la prévention des risques liés à la lutte contre l'incendie et du traçage des expositions ainsi que de favoriser la reconnaissance des cancers en maladie professionnelle chez les soldats du feu.

I. LES SAPEURS-POMPIERS ATTEINTS D'UN CANCER IMPUTABLE AU SERVICE SONT ÉLIGIBLES À DES DISPOSITIFS DE RÉPARATION

A. LA LUTTE CONTRE LES INCENDIES EXPOSE LES SAPEURS-POMPIERS À DES AGENTS CANCÉROGÈNES

1. Malgré le manque de données épidémiologique, le risque de développer un cancer paraît plus élevé chez les sapeurs-pompiers que dans la population générale

Au cours des dernières décennies, la question de la cancérogénicité de l'activité de sapeur-pompier a fait l'objet d'un nombre très limité d'études scientifiques en France.

Leurs résultats contrastés ne donnent pas une vision fiable de la dangerosité de cette activité, qui ne se limite pas au risque de développer un cancer. Elles concluent en effet à une mortalité globale inférieure chez les sapeurs-pompiers par rapport à la population générale, ce qui pourrait s'expliquer par la meilleure forme physique des soldats du feu.

Néanmoins, leur taux de mortalité par cancer y apparaît plus élevé pour plusieurs types de maladies, tandis qu'une étude britannique de 2023 a constaté une prévalence des cancers chez les pompiers âgés de 35 à 39 ans supérieure de 323 % à celle de la population générale.

2. La cancérogénicité de l'activité de sapeur-pompier a récemment été reconnue à l'échelle internationale

Les sapeurs-pompiers sont exposés à plusieurs types de produits de combustion reconnus cancérogènes par le Centre international de recherche sur le cancer (Circ). Par exemple, des retardateurs de flamme, composés chimiques visant à limiter l'inflammabilité des produits du quotidien, ont été retrouvés chez tous les sapeurs-pompiers ayant participé à des analyses biologiques organisées pour l'émission « Vert de Rage », parfois à des niveaux très élevés.

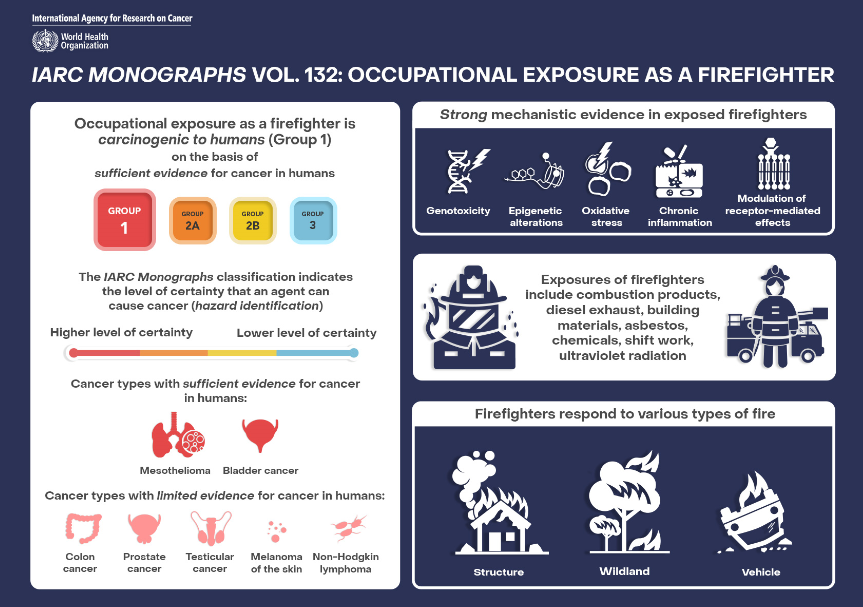

En 2022, sur la base de preuves suffisantes pour le mésothéliome et le cancer de la vessie (avec un niveau de risque supérieur, respectivement, de 58 % et de 16 % à celui de la population générale) et de preuves limitées pour les cancers du côlon, de la prostate et des testicules, le mélanome et le lymphome non hodgkinien, le Circ a classé l'activité de sapeur-pompier comme « cancérogène pour l'homme ».

B. LES CONSÉQUENCES SANITAIRES DE L'ACTIVITÉ DE SAPEUR-POMPIER FONT L'OBJET DE MESURES DE PRÉVENTION ET DE RÉPARATION

1. La prévention des risques liés à l'activité de sapeur-pompier s'est consolidée

En parallèle, un certain nombre de dispositifs sont mis en oeuvre en faveur de la prévention des risques. En matière de suivi médical, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient :

• de l'intervention des services de médecine préventive ;

• d'une visite d'aptitude annuelle ou bisannuelle auprès d'un médecin sapeur-pompier, incluant notamment un contrôle radiologique pulmonaire ;

• et, depuis 2015, lorsqu'ils ont été exposés, entre autres, à une substance cancérogène, d'un suivi médical post-professionnel.

La CNRACL, en particulier, est pleinement mobilisée, notamment au travers de son fonds national de prévention (FNP), qui met à la disposition des employeurs publics locaux le logiciel Prorisq, dédié au suivi de la sinistralité, ainsi que de la documentation sur les risques professionnels et participe au financement de projets et d'études épidémiologiques.

2. En cas d'imputabilité d'une pathologie au service, une indemnisation peut être accordée aux agents publics

Depuis 2017, les fonctionnaires bénéficient d'une présomption d'imputabilité au service pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans l'exercice de leurs fonctions dans les conditions mentionnées dans ces tableaux. Si une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies ou si la maladie n'est pas désignée dans les tableaux, l'imputabilité au service peut également être reconnue sous conditions.

Conditions de reconnaissance de l'imputabilité au service d'une pathologie

|

La maladie figure dans un tableau de maladies professionnelles |

La maladie ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles |

|

|

Les conditions prévues par le tableau

de maladies professionnelles |

La maladie est présumée imputable au service |

La maladie peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire établit qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice de ses fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente au moins égale à 25 % |

|

Les conditions prévues par le tableau

de maladies professionnelles |

La maladie peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire établit qu'elle est directement causée par l'exercice de ses fonctions |

Source : Article L. 822-20 du code général de la fonction publique ; décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, article 37-8

La reconnaissance de l'origine professionnelle de la pathologie ouvre droit au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis), avec maintien du traitement, ainsi qu'au remboursement des honoraires médicaux et des frais entraînés par cette maladie. Un agent justifiant d'une incapacité permanente partielle après avoir repris ses fonctions peut obtenir une allocation temporaire d'invalidité (ATI) cumulable avec son traitement.

II. PROTÉGER LES SOLDATS DU FEU : UNE PRIORITÉ NATIONALE

A. L'EFFORT DE PRÉVENTION ET DE RÉPARATION DES CANCERS IMPUTABLES À L'ACTIVITÉ DE SAPEUR-POMPIER EST ENCORE TROP LIMITÉ

1. La présomption d'imputabilité au service ne concernant que trop peu de cancers, ceux-ci font vraisemblablement l'objet d'une sous-déclaration

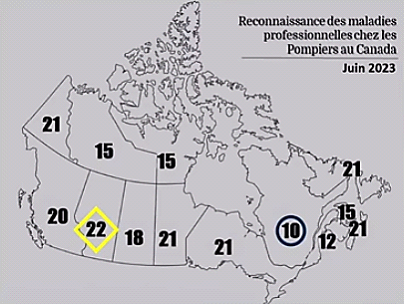

Seuls deux cancers sont aujourd'hui présumés imputables à l'activité de sapeur-pompier en France. Ce nombre est sensiblement supérieur dans d'autres pays développés, par exemple au Canada, où il varie de 9 au Québec à 19 en Ontario.

Types de cancer pouvant être reconnus

imputables au service

chez les sapeurs-pompiers

|

Désignation des maladies |

Délai de |

Liste des travaux susceptibles |

|

Carcinome du nasopharynx |

40 ans (sous réserve d'une exposition de 5 ans) |

Travaux d'extinction des incendies |

|

Carcinome hépato-cellulaire |

30 ans |

Services de secours et de sécurité : pompiers, secouristes, sauveteurs, ambulanciers, policiers, personnel pénitentiaire |

Source : Annexe II au code de la sécurité sociale : tableaux n° 30, 43 bis et 45

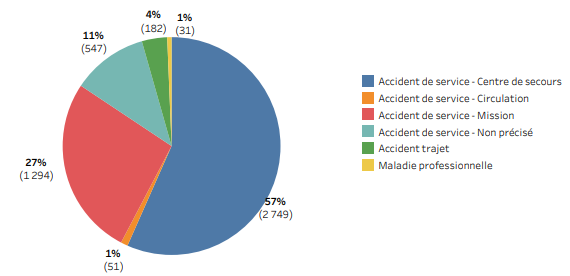

En 10 ans, la CNRACL n'a enregistré au total que 21 dossiers de demande d'ATI concernant des cancers professionnels, dont aucun n'émanait d'un sapeur-pompier, tandis que seules 31 maladies professionnelles ont été recensées chez des sapeurs-pompiers en 2022.

Ces chiffres extrêmement faibles prêtent à croire à une sous-déclaration d'ampleur, qui pourrait s'expliquer par la difficulté à obtenir des preuves de l'exposition de l'agent, l'absence de prise en compte de la polyexposition, des biais en défaveur des travailleurs au sein des conseils médicaux ou la complexité de la procédure de demande de l'ATI.

1. L'insuffisance des politiques publiques menées en matière de prévention est évidente

Les services départementaux d'incendie et de secours (Sdis) se gérant de façon autonome, l'effort de prévention des risques n'est pas coordonné à l'échelle nationale.

Ainsi, si certains départements tracent les expositions à des facteurs de risques, le remplissage de fiches d'exposition n'est ni systématique, ni généralisé.

Aucun modèle national de fiche d'exposition à des facteurs de risques n'est mis à la disposition des Sdis à ce jour

Le contrôle de l'aptitude pâtirait quant à lui de la désertification médicale et d'un manque de moyens, tandis que le suivi post-professionnel, qui ne concerne pas les volontaires, serait très limité.

Au surplus, bien qu'il soit démontré que l'efficacité de filtration de la cagoule utilisée lors des feux de forêts est nulle et qu'un nouveau modèle assurant un niveau de filtration de 70 % ait été élaboré, ce dernier est encore en cours de certification et devrait se révéler très onéreux.

Enfin, les rapporteures se réjouissent que le Gouvernement ait conclu un partenariat sur une thèse visant à documenter et évaluer les effets sur la santé de l'activité de sapeur-pompier et lancé l'élaboration d'une matrice tâches-exposition, mais craignent que ces initiatives ne retardent la mise en oeuvre d'actions concrètes en faveur de la santé des sapeurs-pompiers.

B. DIX MESURES D'URGENCE POUR PROTÉGER LES SAPEURS-POMPIERS

1. Favoriser la reconnaissance des cancers imputables à l'activité de sapeur-pompier

Dans l'optique de renforcer la lisibilité des tableaux de maladies professionnelles et de simplifier la procédure de reconnaissance, les rapporteures invitent le Gouvernement à consulter au plus vite les partenaires sociaux au sujet de la création d'un tableau dédié aux pathologies liées à la lutte contre l'incendie intégrant les 7 types de cancer dont le lien avec l'activité de sapeur-pompier a été établi par le Circ et à systématiser l'évaluation des droits à l'ATI des agents des collectivités locales (ATIACL) au terme d'un Citis.

Les 7 types de cancers dont le lien avec l'activité de sapeur-pompier a été reconnu devraient être présumés imputables au service

Pour ce qui concerne les autres types de cancer, il est nécessaire de permettre aux soldats du feu d'établir plus aisément la preuve de leur exposition à des agents cancérogènes en cas de cancer.

À cet effet, l'élaboration d'un modèle national de fiche d'exposition, dont le remplissage serait obligatoire, doit être envisagé. Dans ce cadre, la composition des fumées d'incendie devrait être systématiquement analysée et consignée.

2. Mieux prévenir le développement des cancers chez les sapeurs-pompiers est possible

Concernant les équipements de protection individuelle (EPI), il conviendrait que l'État soutienne financièrement les Sdis en vue de favoriser l'acquisition massive des futures cagoules filtrantes et d'équipements dont l'efficacité a été prouvée scientifiquement.

En parallèle d'un renforcement du dépistage des maladies, la collecte de données épidémiologiques doit se poursuivre sur le long terme afin de mieux envisager les risques exacts liés à ce type d'activité.

Une visite de contrôle devrait obligatoirement être proposée tous les 5 ans par les Sdis aux sapeurs-pompiers retraités

Des programmes nationaux de surveillance médicale spécifiques devraient donc être mis en oeuvre à intervalles réguliers, tandis que les Sdis seraient obligés de proposer aux sapeurs-pompiers retraités une visite de contrôle tous les 5 ans. Un Observatoire de la santé des sapeurs-pompiers pourrait être chargé d'analyser les données collectées dans ce cadre et de proposer des actions de prévention et de réparation.

Il paraît enfin nécessaire de mieux former les médecins et infirmiers de sapeurs-pompiers en médecine du travail afin de les sensibiliser à ces enjeux.

Liste des propositions

Proposition n° 1 : Créer un tableau de maladies professionnelles regroupant les pathologies liées aux travaux d'extinction des incendies.

Proposition n° 2 : Élargir la présomption d'imputabilité au service aux types de cancer dont le lien avec l'activité de sapeur-pompier est reconnu par le Centre international contre le cancer (Circ).

Proposition n° 3 : Procéder systématiquement à l'évaluation des droits à l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales au terme d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service.

Proposition n° 4 : Élaborer un modèle national de fiche d'exposition à des facteurs de risques spécifique à l'activité de sapeur-pompier.

Proposition n° 5 : Rendre obligatoire le remplissage d'une fiche d'exposition après chaque intervention à risque sanitaire.

Proposition n° 6 : Accorder aux Sdis une dotation exceptionnelle destinée à l'acquisition du nouveau modèle de cagoules filtrantes et d'équipements de protection individuelle dont l'efficacité est prouvée scientifiquement.

Proposition n° 7 : Mener des programmes nationaux de surveillance médicale dédiés aux sapeurs-pompiers à des fins de dépistage des cancers et de collecte de données épidémiologiques.

Proposition n° 8 : Renforcer le suivi post-professionnel en obligeant les Sdis à proposer aux sapeurs-pompiers retraités une visite médicale de contrôle tous les cinq ans.

Proposition n° 9 : Installer un Observatoire de la santé des sapeurs-pompiers chargé d'analyser les données épidémiologiques disponibles et de proposer des mesures visant à renforcer la protection des agents.

Proposition n° 10 : Renforcer la formation des médecins et infirmiers de sapeurs-pompiers en médecine du travail.

Réunie le mercredi 29 mai 2024 sous la présidence de Philippe Mouiller, la commission des affaires sociales a adopté le rapport et les recommandations présentés par les rapporteures et en a autorisé la publication sous forme d'un rapport d'information.

LISTE DES PROPOSITIONS

|

Proposition n° 1 |

Créer un tableau de maladies professionnelles regroupant les pathologies liées aux travaux d'extinction des incendies |

|

Proposition n° 2 |

Élargir la présomption d'imputabilité au service aux types de cancer dont le lien avec l'activité de sapeur-pompier est reconnu par le centre international de recherche sur le cancer (Circ) |

|

Proposition n° 3 |

Procéder systématiquement à l'évaluation des droits à l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales au terme d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service |

|

Proposition n° 4 |

Élaborer un modèle national de fiche d'exposition à des facteurs de risques spécifique à l'activité de sapeur-pompier |

|

Proposition n° 5 |

Rendre obligatoire le remplissage d'une fiche d'exposition après chaque intervention à risque sanitaire |

|

Proposition n° 6 |

Accorder aux services départementaux d'incendie et de secours (Sdis) une dotation exceptionnelle destinée à l'acquisition du nouveau modèle de cagoules filtrantes et d'équipements de protection individuelle (EPI) dont l'efficacité est prouvée scientifiquement |

|

Proposition n° 7 |

Mener des programmes nationaux de surveillance médicale dédiés aux sapeurs-pompiers à des fins de dépistage des cancers et de collecte de données épidémiologiques. |

|

Proposition n° 8 |

Renforcer le suivi post-professionnel en obligeant les Sdis à proposer aux sapeurs-pompiers retraités une visite médicale de contrôle tous les cinq ans |

|

Proposition n° 9 |

Installer un Observatoire de la santé des sapeurs-pompiers chargé d'analyser les données épidémiologiques disponibles et de proposer des mesures visant à renforcer la protection des agents |

|

Proposition n° 10 |

Renforcer la formation des médecins et infirmiers de sapeurs-pompiers en médecine du travail |

LISTE DES SIGLES

|

A |

|

|

ACGIH |

American conference of governmental industrial hygienists |

|

Anamnesis |

Association nationale des médecins des services d'incendie et de secours |

|

Anses |

Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail |

|

APFO |

Composés chimiques perfluorés |

|

ARI |

Appareil respiratoire isolant |

|

ATI |

Allocation temporaire d'invalidité |

|

ATIACL |

ATI des agents des collectivités locales |

|

B |

|

|

BMPM |

Bataillon de marins pompiers de Marseille |

|

BND |

Banque nationale de données |

|

BPC |

biphényles polychlorés de type dioxine |

|

BSPP |

Brigade des sapeurs-pompiers de Paris |

|

C |

|

|

CDC |

Caisse des dépôts et consignations |

|

CHS |

Comités d'hygiène et de sécurité |

|

Ceren |

Centre d'essai et de recherche de l'Entente méditerranéenne |

|

Circ |

Centre international de recherche sur le Cancer |

|

Citis |

Congé pour invalidité temporaire imputable au service |

|

Coct |

Conseil d'orientation des conditions de travail |

|

Cnam |

Conservatoire national des arts et métiers |

|

CNRACL |

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales |

|

COV |

Composés organiques volatils |

|

C2P |

Compte professionnel de prévention |

|

C3P |

Compte personnel de prévention de la pénibilité |

|

D |

|

|

DGSCGC |

Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises |

|

DUERP |

Document unique d'évaluation des risques professionnels |

|

E |

|

|

ECASC |

École d'application de sécurité civile |

|

EHESP |

École des hautes études en santé publique |

|

ENSOSP |

École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers |

|

EPI |

Équipements de protection individuelle |

|

F |

|

|

FNP |

Fonds national de prévention |

|

FNSPF |

Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France |

|

G |

|

|

GSNSPV |

Groupement syndical national des sapeurs-pompiers volontaires |

|

H |

|

|

HAP |

Hydrocarbures aromatiques polycycliques |

|

I |

|

|

Inserm |

Institut national de la santé et de la recherche médicale |

|

P |

|

|

PCDD |

Polychlorobenzoparadioxine |

|

PCDF |

Polychlorodibenzofurances |

|

PFAS |

Substances perfluorées et polyfluorées |

|

PNSM |

Programme national de surveillance du mésothéliome |

|

S |

|

|

Sdis |

Services d'incendie et de secours |

I. LES SAPEURS-POMPIERS, DONT L'ACTIVITÉ EST CANCÉROGÈNE, BÉNÉFICIENT DE DISPOSITIFS LIMITÉS DE PRÉVENTION ET D'INDEMNISATION DES MALADIES IMPUTABLES AU SERVICE

A. EN DÉPIT DU MANQUE DE DONNÉES OFFICIELLES, L'ACTIVITÉ DE SAPEUR-POMPIER EST DÉSORMAIS RECONNUE COMME CANCÉROGÈNE POUR L'HOMME À L'ÉCHELLE INTERNATIONALE

1. À défaut de données suffisantes, la prévalence des cancers chez les sapeurs-pompiers ne peut faire l'objet d'une évaluation fiable

a) Seules quelques études, dont les résultats ne sont pas probants, ont porté sur la prévalence des cancers chez les sapeurs-pompiers

À fin 2021, la France comptait 252 700 sapeurs-pompiers, dont 197 800 volontaires, 41 800 professionnels et 13 200 militaires.

Compte tenu de la nature particulière de leur activité, ceux-ci sont exposés à plusieurs types de risques, et en particulier à celui de développer des maladies professionnelles. Dans leur cas particulier, cette exposition peut être aggravée par ce que les sociologues Anne Marchand et Marion Gaboriau désignent comme des « mécanismes d'héroïsation » susceptibles de favoriser la prise de risques et leur minimisation.

Toutefois, bien que les témoignages abondent à l'appui de cette affirmation et que le lien direct entre l'activité de sapeur-pompier et le risque de cancer soit désormais incontestable (voir infra), la prévalence de ce type de pathologie au sein de la population des sapeurs-pompiers en France n'a toujours pas fait l'objet d'une étude approfondie.

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) n'a en effet recensé que deux études ayant porté sur la santé des sapeurs-pompiers en France au cours des dernières décennies :

- une étude de mortalité de 830 sapeurs-pompiers ayant servi pendant 5 ans au moins au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) au 1er janvier 1977 et publiée en 19951(*), jugée non extrapolable à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels par la seconde étude, dans la mesure où elle portait sur une population très spécifique (âge, encadrement, modes opératoires, etc.), mais qui a relevé :

? une mortalité inférieure à celle de la population masculine française, qui pourrait toutefois être liée au « phénomène du travailleur sain », dans la mesure où les sapeurs-pompiers sont généralement en meilleure forme physique que la population générale ;

? et une mortalité supérieure pour les cancers uro-génitaux, les cancers de l'appareil digestif, les cancers respiratoires et les maladies cérébro-vasculaires ;

- et une analyse de la mortalité de 10 829 sapeurs-pompiers professionnels actifs au 1er janvier 1979, composant la cohorte « C.PRIM », et publiée en 20122(*), qui n'a pas intégré les caractéristiques professionnelles individuelles telles qu'un nombre plus ou moins élevé d'interventions sur incendie que la moyenne des sapeurs-pompiers, mais dans le cadre de laquelle il a été constaté que :

? que 1 642 agents sont décédés entre 1979 et 2008, dont 45 % en raison de tumeurs ;

? une mortalité inférieure de près de 20 % à celle de la population masculine française, découlant en grande partie du « phénomène du travailleur sain », mais qui se rapproche progressivement de celle-ci avec le temps, une fois la sélection initiale passée, pour y devenir équivalente à l'âge de 70 ans ;

? et une mortalité par cancer non statistiquement différente de celle de la population générale, avec des excès modérés, sans être statistiquement significatifs, pour les cancers du rectum et de l'anus, du pancréas, des lèvres-cavité buccale-pharynx, de l'estomac, du foie et des voies biliaires et du larynx.

D'autres études ont été réalisées à l'étranger, sans toutefois pouvoir toujours être transposées à la France, compte tenu des spécificités de l'activité de sapeur-pompier dans chaque pays.

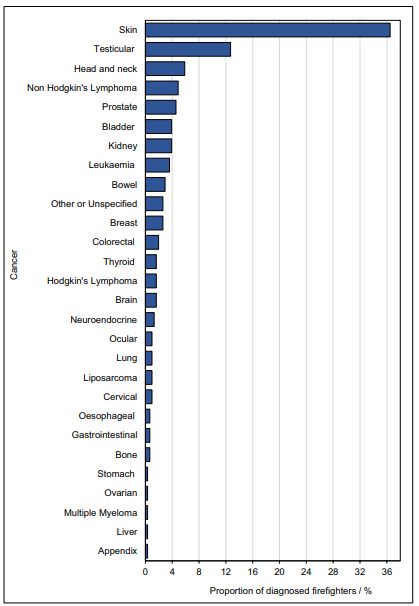

Au terme de l'une d'entre elles, publiée au Royaume-Uni en janvier 20233(*) et relayée en France par l'émission « Vert de Rage »4(*), il est apparu qu'un cancer avait été diagnostiqué chez 441 des 10 649 sapeurs-pompiers participants (24 % des sapeurs-pompiers britanniques), soit 4 % d'entre eux. En ne retenant que ceux qui avaient fourni davantage de détails sur leur diagnostic et qui avaient reçu ce dernier après le début de leur activité de sapeur-pompier, soit 307 personnes, les auteurs ont constaté qu'il s'agissait d'un cancer de la peau dans plus de 36 % des cas et d'un cancer des testicules dans plus de 12 % d'entre eux.

Classement des types de cancer déclarés par les sapeurs-pompiers ayant participé à l'étude britannique de 2023

Source : Wolffe, Robinson, Dickens, Turrell, Clinton, Maritan-Thomson, Joshi et Stec, Cancer incidence amongst UK firefighters, in Scientific Reports, 10 janvier 2023

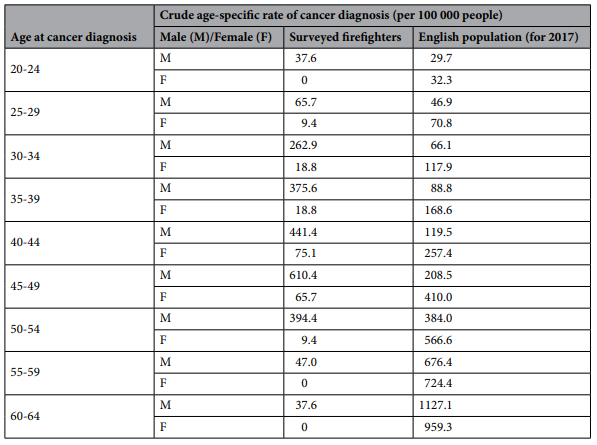

D'après les résultats de l'enquête, le taux de cancer chez les sapeurs-pompiers britanniques serait supérieur à celui de la population générale pour les tranches d'âge inférieures à 55 ans, le dépassant même de 323 % chez les individus âgés de 35 à 39 ans.

Du reste, le risque de développer un cancer était 1,7 fois plus élevé chez les sapeurs-pompiers ayant servi durant 15 années ou plus que chez les autres.

Comparaison entre le taux de cancer par âge au diagnostic chez les sapeurs-pompiers ayant participé à l'étude britannique de 2023 et chez la population générale britannique en 2017 (pour 100 000 personnes)

Source : Wolffe, Robinson, Dickens, Turrell, Clinton, Maritan-Thomson, Joshi et Stec, Cancer incidence amongst UK firefighters, in Scientific Reports, 10 janvier 2023

Ces données, qui reposent sur une population extrêmement restreinte, doivent toutefois être considérées avec beaucoup de prudence. Dès lors, les rapporteures regrettent vivement le manque d'études épidémiologiques sérieuses, qui ne permet de formuler aucune conclusion définitive.

b) Les données aujourd'hui collectées sur les maladies professionnelles des sapeurs-pompiers ne sauraient constituer une base de travail satisfaisante

D'après Anne Marchand et Marion Gaboriau, qui constatent que les données existantes à l'échelle internationale ne sont pas toujours mobilisées en France, quatre éléments permettent d'expliquer le manque de données sur les maladies professionnelles des sapeurs-pompiers :

- le désengagement des pouvoirs publics du financement de la recherche épidémiologique, qui nécessite pourtant des investissements importants, comme l'illustre l'annonce par Santé publique France, en décembre 2023, de l'abandon du programme national de surveillance du mésothéliome (PNSM) ;

- la focalisation des études épidémiologiques sur des facteurs de risques dont les effets sont facilement mesurables sur une population large, au détriment des facteurs de risques plus importants, mais qui ne concernent qu'une population restreinte, comme c'est le cas des sapeurs-pompiers ;

- l'influence des entreprises productrices de substances potentiellement cancérigènes non seulement pour les sapeurs-pompiers, mais pour l'ensemble de la population, comme les retardateurs de feu (voir infra), susceptible de freiner la recherche à ce sujet ;

- et la faible production de statistiques sur les maladies professionnelles dans la fonction publique.

Sur ce dernier plan, le colonel Christian Pourny avait relevé dès 2003 que la France ne disposait « d'aucune donnée épidémiologique sur les accidents en service et maladies professionnelles » et proposait « de mettre sur pied une véritable veille sanitaire des sapeurs-pompiers s'appuyant sur une banque nationale de données (BND) fiable qui, seule, peut permettre des études épidémiologiques indispensables et préalables à toute politique de prévention », en précisant que « cette BND pourrait s'appuyer à la fois sur le logiciel informatique Prorisq que la Caisse des dépôts et consignations (CDC) accepte de fournir gratuitement aux services d'incendie et de secours (Sdis) et sur les informations émanant des comités d'hygiène et de sécurité (CHS) locaux, autorisant ainsi une gestion optimisée et en temps réel des accidents en service et maladies professionnelles »5(*).

Cette BND sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, créée depuis lors par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), semble toutefois ne présenter qu'un intérêt limité, dans la mesure où, comme le relève le professeur Laura Temime, qui dirige le laboratoire MESuRS du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) et a conduit à ce titre des travaux de recherche visant à quantifier les risques de cancer professionnels chez les sapeurs-pompiers en collaboration avec la BSPP, les accidents du travail et les maladies professionnelles sont fortement sous-déclarés en France.

La banque nationale de données de la CNRACL

Gérée par le fonds national de prévention (FNP) des accidents du travail et des maladies professionnelles de la CNRACL6(*), la BND recueille les déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles des fonctions publiques territoriale et hospitalière issues du logiciel Prorisq, qui permet aux employeurs territoriaux et hospitaliers de suivre et de piloter leur sinistralité.

Le FNP recourt à ces données pour produire des rapports statistiques annuels relatifs à la sinistralité dans le cadre de sa mission d'établissement, au plan national, des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles constatées dans les collectivités territoriales et établissements hospitaliers en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets7(*).

Il convient de noter que la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles via Prorisq n'est pas obligatoire. En 2022, 90 % des sapeurs-pompiers professionnels étaient cependant couverts. La CNRACL estime que « l'impulsion de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) incitant fortement les Sdis à utiliser le logiciel Prorisq a constitué un tournant pour permettre aux Sdis de disposer de bases objectives et communes sur lesquelles travailler, se comparer, échanger et ainsi moduler et prioriser leurs actions de prévention ».

Dans un rapport de 20198(*), l'Anses préconisait d'assurer l'alimentation de la BND par tous les départements et de standardiser la collecte des données.

Toutefois, considérant qu'il ne s'agit que d'une base de données médico-administrative dédiée au recensement de la sinistralité et que les données relatives à la santé des sapeurs-pompiers collectées dans le cadre de leur surveillance médicale dont disposent chaque service départemental d'incendie et de secours (Sdis), la BSPP et le bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM) ne sont ni centralisées ni exploitées, l'Anses recommandait également de « mettre en place une base de données permettant de centraliser les données de santé des sapeurs-pompiers professionnels (y compris militaires) et volontaires à des fins de surveillance épidémiologique ».

Interrogée sur cette proposition, la DGSCGC a indiqué aux rapporteures que « cette question doit faire l'objet d'une réflexion qui n'est pas aboutie à ce stade ».

2. Le lien de causalité entre l'exposition professionnelle des sapeurs-pompiers et le développement de cancers ne saurait plus être mis en doute

a) Les sapeurs-pompiers sont exposés à des facteurs de risques majeurs dans l'exercice de leur activité

L'activité de sapeur-pompier est une activité dangereuse, dont les risques ne se limitent pas à sa cancérogénicité.

Le Centre international de recherche sur le Cancer (Circ) note ainsi que « l'exposition professionnelle en tant que pompier est complexe et comprend une variété de dangers résultants d'incendies et d'évènements non liés à l'incendie. Les pompiers peuvent avoir divers rôles, responsabilités et emplois (par exemple, à temps plein, à temps partiel ou bénévoles) qui varient considérablement d'un pays à l'autre et changent au cours de leur carrière. Les pompiers répondent à divers types d'incendies (par exemple, incendies de structure, de végétation et de véhicules) et à d'autres évènements (par exemple, accidents de véhicules, incidents médicaux, rejets de matières dangereuses et effondrements de bâtiments). (...) Les pompiers peuvent être exposés aux produits de combustion des incendies (par exemple, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les particules), aux matériaux de construction (par exemple, l'amiante), aux produits chimiques contenus dans les mousses anti-incendie (par exemple, les substances perfluorées et polyfluorées (PFAS), aux retardateurs de flamme, au diesel gaz d'échappement et autres dangers (par exemple, travail de nuit et rayonnement ultraviolet ou autre) »9(*).

Il précise en outre que « l'absorption d'effluents d'incendie ou d'autres produits chimiques peut se produire par inhalation et absorption cutanée et éventuellement par ingestion. Les pompiers comptent sur les équipements de protection individuelle (EPI) pour réduire leurs expositions. Un appareil respiratoire autonome est souvent porté pendant les activités de lutte contre les incendies impliquant des structures ou des véhicules, mais moins fréquemment pendant la lutte contre les incendies de forêt, où les pompiers peuvent être déployés sur des incendies de forêt plusieurs fois par an et rester près du feu pendant plusieurs semaines. L'absorption cutanée de produits chimiques peut se produire même chez les pompiers portant un EPI en raison des limites de sa conception, de son ajustement, de son entretien ou de sa décontamination. De plus, des expositions peuvent survenir lorsque les pompiers ne combattent pas activement les incendies et ne portent pas d'EPI ».

Les risques induits par l'exercice de l'activité de sapeur-pompier

Parmi les principaux risques auxquels sont exposés les sapeurs-pompiers dans l'exercice de leur activité, peuvent notamment être cités, sans prétention à l'exhaustivité :

- le risque traumatique (plaies, contusions, lésions ostéoarticulaires, brûlures) ;

- le risque toxique (inhalation de fumées, de poussières ou de suie, accidents de transport de matières dangereuses) ;

- le risque de stress thermique et de déshydratation (du fait du port des équipements de protection individuelle lourds et gênants pour la thermorégulation et de l'exposition à des températures élevées) ;

- le risque infectieux (contagion par proximité d'une personne malade, accidents d'exposition aux liquides biologiques) ;

- le risque de troubles musculosquelettiques ;

- le risque cardio-vasculaire ;

- le risque respiratoire (bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), asthme) ;

- le risque psychologique (stress, syndrome post-traumatique, anxiété, dépression) ;

- le risque radiologique ;

- ou encore le risque routier.

Il n'est certes pas possible, comme le souligne la DGSCGC, d'établir un lien systématique entre une exposition à un produit cancérogène et le développement d'un cancer, dans la mesure où ce dernier implique, au-delà de la seule exposition à un tel produit, l'atteinte d'un seuil d'action, qui associe un dosage, une durée et une fréquence d'exposition, et dont la mesure est particulièrement difficile.

Du reste, les effets de la polyexposition demeurent encore méconnus. Il est en effet vraisemblable que l'exposition simultanée à plusieurs agents ou substances cancérogènes soit plus nocive qu'une exposition consécutive aux mêmes produits.

Il n'en reste pas moins que, dans le cadre de la lutte contre l'incendie, les sapeurs-pompiers sont exposés à des produits de combustion cancérogènes présents dans les fumées, à l'instar des HAP, de certains composés organiques volatils (COV) tels que le benzène, des aldéhydes, et notamment du formaldéhyde, de l'amiante ou des particules fines, ainsi qu'aux PFAS contenues dans les émulseurs des produits d'extinction et dans les produits de dégradation de leurs tenues isolantes et hydrofuges.

Substances régulièrement

identifiées dans des prélèvements par frottis

sur la

peau, dans des échantillons d'air ou par surveillance biologique

lors d'incendies de bâtiments municipaux ou de

véhicules

|

Substances |

Classification de l'American conference of governmental industrial hygienists (ACGIH)10(*) |

Classification du Centre international de recherche sur le cancer (Circ)11(*) |

|

Buta-1,2-diène |

n.é. |

n.é. |

|

Buta-1,3-diène |

A2 |

1 |

|

1-4 dichlorobenzène |

n.é. |

2B |

|

1-butène/2-methylpropène |

n.é. |

n.é. |

|

1-méthylcyclopentène |

n.é. |

n.é. |

|

2-méthylbutane |

n.é. |

n.é. |

|

Acénaphtylène |

n.é. |

n.é. |

|

Acétone |

n.é. |

n.é. |

|

Acroléine |

A4 |

3 |

|

Arsenic |

A1 |

1 |

|

Composés de benzène substitués

|

Cancérogène en fonction des composants |

|

|

Benzène |

A1 |

1 |

|

Benzofluoranthène |

A2 |

2B |

|

Cadmium |

A2 |

1 |

|

Monoxyde de carbone |

n.é. |

n.é. |

|

Chrome |

A1 |

1 |

|

Cyclohexane |

n.é. |

n.é. |

|

Cyclopentène |

n.é. |

n.é. |

|

Ethylbenzène |

A3 |

2B |

|

Formaldéhyde |

A2 |

1 |

|

Glutaraldéhyde |

A4 |

n.é. |

|

Isopropylbenzène |

n.é. |

2B |

|

Méthoxyphénols |

n.é. |

n.é. |

|

Naphtalène |

A4 |

2B |

|

Composés chimiques perfluorés (APFO) |

n.é. |

2B |

|

HAP (brais de goudron de houille) |

A1 |

1 |

|

Polychlorobenzoparadioxine (PCDD), polychlorodibenzofurances (PCDF), biphényles polychlorés de type dioxine (BPC) |

Cancérogène en fonction des composants |

1 |

|

HAP |

Cancérogène en fonction des composants |

1 |

|

Propane |

n.é. |

n.é. |

|

Propène |

n.é. |

n.é. |

|

Styrène |

A4 |

2B |

|

Toluène |

A4 |

3 |

|

Particules ultrafines |

n.é. |

n.é. |

|

Mélange de xylènes |

A4 |

3 |

Source : Anses, Risques sanitaires liés aux expositions professionnelles des sapeurs-pompiers, juin 2019, d'après l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité au travail

Le cas des retardateurs de flamme, en particulier, a récemment attiré l'attention médiatique. Ces composés chimiques, incorporés dans des produits de consommation afin de les rendre moins inflammables et présents, par conséquent, dans les fumées d'incendie, sont pour certains cancérogènes.

En 2023, l'équipe de l'émission « Vert de Rage », en collaboration avec l'Oregon State University, a équipé des sapeurs-pompiers français de bracelets en silicone pendant une semaine puis les a analysés. Il est apparu au terme de ces travaux que tous les participants avaient été exposés aux retardateurs de flamme. Par la suite, le laboratoire tchèque Recetox a analysé des échantillons de sang prélevés chez une vingtaine d'entre eux et a constaté que tous contenaient au moins un retardateur de flamme. Du reste, un retardateur, le BDE-209, a été retrouvé dans ces échantillons à des niveaux très importants, ce qui suggère qu'un lien pourrait être établi avec l'exposition professionnelle des sapeurs-pompiers.

b) L'activité de sapeur-pompier a récemment été reconnue comme cancérogène par le Centre international de recherche sur le cancer

Dès décembre 2007, le Circ a classé l'activité de sapeur-pompier comme « probablement cancérogène pour l'homme » sur la base d'indications limitées de cancer chez l'homme, notamment pour le lymphome non hodgkinien, le cancer de la prostate et le cancer des testicules12(*).

Sur la base de nouvelles études de cohorte de grande envergure suivies à long terme et d'indications mécanistiques issues d'études épidémiologiques, le groupe consultatif chargé de recommander des priorités pour le programme des Monographies du Circ pour la période 2020-2024 a invité à réévaluer l'exposition professionnelle des sapeurs-pompiers.

L'évaluation de la cancérogénicité d'un agent par le programme des Monographies du Centre international de recherche sur le cancer

En collaboration avec des groupes consultatifs d'experts internationaux indépendants, le programme des Monographies du Circ identifie, à partir de données scientifiques, les agents soupçonnés de cancérogénicité sur lesquels il se propose de travailler prioritairement.

Leur évaluation est réalisée par un groupe de travail composé d'experts internationaux indépendants, qui collectent et examinent les données scientifiques disponibles, à savoir :

- les études épidémiologiques portant sur la cancérogénicité pour l'homme ;

- les études expérimentales portant sur la cancérogénicité pour l'animal ;

- et les études portant sur les mécanismes de cancérogénicité.

Après avoir évalué globalement la force des indications de la cancérogénicité de l'agent pour l'homme, le groupe de travail le classe dans l'une des quatre catégories existantes :

- le groupe 1 (cancérogène pour l'homme) ;

- le groupe 2A (probablement cancérogène pour l'homme) ;

- le groupe 2B (peut-être cancérogène pour l'homme) ;

- ou le groupe 3 (inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'homme).

Au terme de l'analyse de plus de 30 études de cohorte ne se chevauchant pas et menées en Europe, en Amérique du Nord, en Asie et en Océanie, le Circ a trouvé des indications cohérentes d'un risque accru de développer certains types de cancer chez les sapeurs-pompiers. Dans le même temps, les nouvelles études mécanistiques disponibles ont mis en évidence « des indications constantes et cohérentes » de cinq des dix caractéristiques clés des agents cancérogènes13(*).

En juin 2022, le Circ a donc classé l'exposition professionnelle en tant que sapeur-pompier comme « cancérogène pour l'homme » sur la base de preuves suffisantes pour le mésothéliome et le cancer de la vessie et de preuves limitées pour les cancers du côlon, de la prostate et des testicules, le mélanome et le lymphome non hodgkinien14(*).

Le risque serait plus élevé de 58 % chez les sapeurs-pompiers par rapport à la population générale pour ce qui concerne le mésothéliome et de 16 % pour le cancer de la vessie. Les agents causaux les plus plausibles seraient l'amiante dans le premier cas et, dans le second, les HAP et la suie.

S'agissant des types de cancers au sujet desquels les preuves trouvées ont été qualifiées de « limitées », ne pouvaient être exclus comme éléments d'explication des associations positives crédibles observées par le groupe de travail « les biais résultant d'une surveillance médicale et d'une détection accrues chez les pompiers, ou la confusion due aux caractéristiques physiques et au mode de vie », tandis que, pour certains d'entre eux, un doute légitime sur le lien causal avec l'exposition en tant que sapeur-pompier découlait d' « une grande hétérogénéité dans les estimations de la méta-analyse, des résultats positifs incohérents provenant d'études informatives, ou [de] peu de preuves d'expositions à la lutte contre les incendies connues pour être associées à ces types de cancer ».

Enfin, pour les autres types de cancer, notamment pour ceux du poumon et de la thyroïde, le Circ a jugé les preuves apportées « inadéquates ». En effet, le taux d'incidence du cancer du poumon, plus faible que dans la population générale, pouvait s'expliquer par le phénomène du travailleur sein et par le tabagisme. À l'inverse, il est possible que le biais de surveillance soit à l'origine d'un taux d'incidence du cancer de la thyroïde plus élevé que dans la population générale.

B. DES EFFORTS ONT ÉTÉ ACCOMPLIS EN MATIÈRE DE SIMPLIFICATION DE LA RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES ET DE PRÉVENTION DES RISQUES DANS LA FONCTION PUBLIQUE EN GÉNÉRAL

1. La reconnaissance de l'origine professionnelle d'un cancer ouvre droit à plusieurs dispositifs de compensation et d'indemnisation

a) Le législateur a institué une présomption d'imputabilité au service pour les maladies déclarées par les fonctionnaires et figurant aux tableaux des maladies professionnelles

Jusqu'en 2017, il appartenait au fonctionnaire estimant être victime d'une maladie professionnelle d'établir son imputabilité au service. De fait, contrairement aux salariés du secteur privé15(*), les fonctionnaires ne bénéficiaient pas d'une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles16(*).

Depuis lors17(*), est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées dans ces tableaux18(*). Il appartient donc désormais à l'autorité territoriale de démontrer que la maladie n'est pas imputable au service si elle estime que le lien n'est pas établi.

Descriptif des tableaux de maladies professionnelles

|

Désignation des maladies |

Délai de prise en charge |

Liste des travaux susceptibles de provoquer l'affection en cause |

|

Sont listés ici les symptômes ou les affections dont le malade doit souffrir. Leur énumération est limitative. Par exemple, lorsqu'un travailleur est soumis à des travaux bruyants énumérés dans le tableau n° 42 du régime général, il ne sera pris en compte que les troubles liés à la surdité correspondant aux critères définis dans cette colonne. |

Il s'agit du délai maximal entre la constatation de l'affection et la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé au risque. Ce délai est variable non seulement suivant chaque maladie, mais parfois, pour une même cause, selon les manifestations ou symptômes cliniques présentés par le malade. Certains tableaux prévoient également une durée minimale d'exposition |

Cette liste peut être : - Limitative : seuls les travailleurs affectés aux travaux énumérés peuvent demander une rémunération au titre des maladies professionnelles. C'est le cas des maladies infectieuses et de la plupart des cancers ; - Indicative : tout travail où le risque existe peut être pris en considération même s'il ne figure pas dans la liste. C'est le cas notamment de certaines maladies provoquées par des substances toxiques. |

Source : Anses, Guide méthodologique pour l'élaboration de l'expertise en vue de la création ou de la modification de tableaux de maladies professionnelles, ou de recommandations aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, juillet 2020

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie ne sont pas remplies, une maladie désignée par les tableaux peut tout de même être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions.

Enfin, peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente au moins égale à 25 %, ce taux devant être déterminé par le conseil médical sur la base d'un barème réglementaire indicatif19(*).

À cet égard, la jurisprudence administrative requiert uniquement que le lien entre l'exercice des fonctions et la maladie soit direct, et non nécessairement exclusif ni certain20(*).

La composition du conseil médical

Institué auprès du préfet dans chaque département, le conseil médical est compétent à l'égard du fonctionnaire qui exerce dans ce département ou qui y a exercé en dernier lieu ses fonctions21(*).

En formation plénière, il est composé :

- de trois médecins titulaires et d'un ou plusieurs médecins suppléants figurant sur la liste des médecins agréés et désignés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable ;

- de deux représentants de la collectivité ou de l'établissement public (le Sdis, dans le cas des sapeurs-pompiers) ;

- de deux représentants du personnel22(*).

Chaque titulaire de ces deux dernières catégories dispose de deux suppléants.

La présidence du conseil médical est assurée par un médecin désigné par le préfet parmi les médecins titulaires.

Conditions de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie déclarée par un fonctionnaire

|

La maladie figure dans un tableau de maladies professionnelles |

La maladie ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles |

|

|

Les conditions prévues par le tableau de maladies professionnelles sont remplies |

La maladie est présumée imputable au service |

La maladie peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire établit qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice de ses fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente au moins égale à 25 % |

|

Les conditions prévues par le tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies |

La maladie peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire établit qu'elle est directement causée par l'exercice de ses fonctions |

Source : Article L. 822-20 du code général de la fonction publique ; décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, article 37-8

Les tableaux de maladies professionnelles sont établis par le pouvoir réglementaire après consultation des partenaires sociaux composant la commission spécialisée relative aux pathologies professionnelles du Conseil d'orientation des conditions de travail (Coct)23(*).

b) Des dispositifs spécifiques sont prévus en cas d'incapacité temporaire et d'incapacité permanente résultant d'une maladie imputable au service

Lorsque qu'une incapacité temporaire de travail résulte d'une maladie professionnelle, le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis)24(*). Il conserve dans ce cadre l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite25(*). Le maintien ou la suspension des primes et indemnités sont déterminés par l'autorité territoriale compétente, c'est-à-dire par chaque Sdis dans le cas des sapeurs-pompiers.

Du reste, le fonctionnaire qui bénéficie d'une reconnaissance d'imputabilité au service d'une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cette maladie26(*).

Les modalités d'attribution d'un

congé pour invalidité temporaire

imputable au service en cas

de maladie professionnelle

Pour obtenir un Citis, le fonctionnaire ou son ayant droit doit adresser par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits27(*). La déclaration doit comporter un formulaire précisant les circonstances de la maladie et un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions en résultant ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant.

La déclaration doit être adressée à l'autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Sauf dans quelques cas prévus par la loi, la demande de l'agent est rejetée lorsque ce délai n'est pas respecté28(*).

L'autorité territoriale peut faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service et diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à l'apparition de la maladie29(*).

Elle dispose, pour se prononcer sur l'imputabilité au service de la maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration de maladie professionnelle. Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute à ce premier délai en cas d'enquête administrative, d'examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent30(*).

Le conseil médical doit être consulté par l'autorité territoriale lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service dans le cas où la maladie figure dans un tableau de maladies professionnelles mais où une ou plusieurs conditions prévues par ce tableau ne sont pas remplies et dans celui où la maladie ne figure pas dans les tableaux31(*).

Par ailleurs, le médecin du travail doit remettre un rapport au conseil médical, sauf s'il constate que la maladie figure dans un tableau de maladies professionnelles et que les conditions prévues par celui-ci sont remplies. Dans ce dernier cas, il doit en informer l'autorité territoriale32(*).

Au terme de l'instruction, l'autorité territoriale se prononce sur l'imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en Citis pour la durée de l'arrêt de travail33(*).

Au terme du Citis, le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade34(*). S'il se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions, il peut être admis à la retraite pour invalidité, soit d'office, soit sur demande35(*).

Il convient de noter que le temps passé en Citis est pris en compte pour la détermination des droits à l'avancement d'échelon et de grade ainsi que pour la constitution et la liquidation des droits à pension civile de retraite36(*).

Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de stabilisation37(*).

En cas de rechute d'une maladie imputable au service survenu alors qu'il était en activité ou de survenance d'une telle maladie déclarée postérieurement à sa radiation des cadres, le fonctionnaire retraité peut demander à l'autorité territoriale ayant prononcé sa radiation à bénéficier du remboursement des honoraires et autres frais médicaux directement entraînés par ladite maladie38(*).

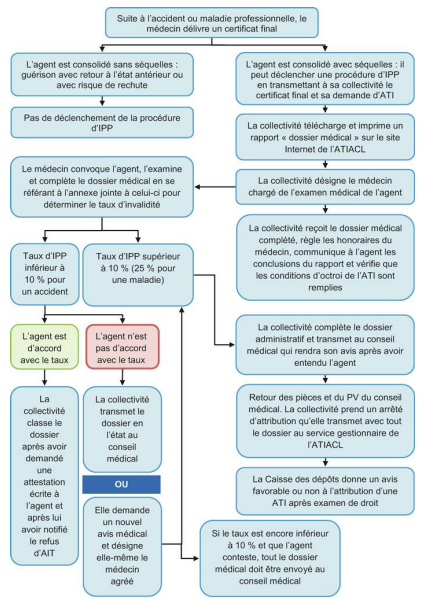

Dans le délai d'un an à compter du jour où il a repris ses fonctions après la consolidation de son état de santé39(*), le fonctionnaire qui a été atteint d'une incapacité permanente partielle résultant d'une maladie professionnelle peut demander l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI) cumulable avec son traitement et dont le montant est égal à la fraction du traitement indiciaire brut afférent à l'indice majoré 245, soit 1 206 euros, correspondant au taux d'incapacité permanente40(*).

La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, ses conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elle entraîne sont appréciés par le conseil médical, le bénéfice de l'ATI des agents des collectivités locales (ATIACL) étant in fine conditionné à l'émission par la CNRACL d'un avis conforme41(*). Elle est accordée pour une période de cinq ans, à l'expiration de laquelle les droits font l'objet d'un nouvel examen et l'allocation est soit attribuée sans limitation de durée sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit supprimée42(*).

Procédure d'attribution de l'ATIACL

Source : Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales

Ces dispositifs sont ouverts aux sapeurs-pompiers professionnels, qui ont la qualité de fonctionnaires territoriaux43(*). Les sapeurs-pompiers volontaires, quant à eux, n'exercent pas leur activité à titre professionnel, mais dans des conditions propres à celle-ci44(*) et bénéficient par conséquent d'un régime de protection sociale spécifique.

Le cas des sapeurs-pompiers volontaires

Le sapeur-pompier volontaire atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service a droit :

- sa vie durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport, d'hospitalisation et d'appareillage et, d'une façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement entraînés par cette maladie ;

- à une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu'il subit pendant la période d'incapacité temporaire de travail ;

- et à une allocation ou une rente en cas d'incapacité permanente45(*).

En vue de l'attribution de ces prestations et indemnisations, le conseil médical se prononce sur le rapport du directeur départemental des services d'incendie et de secours et après que le chef du centre de secours dont dépend le sapeur-pompier concerné a été invité à fournir ses observations écrites46(*). Il apprécie la réalité des infirmités, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent. Le pouvoir de décision appartient in fine au président du conseil d'administration du Sdis pour les prestations en nature et l'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail et au directeur général de la CNRACL pour l'indemnisation de l'incapacité permanente et les autres prestations.

Dans ce cadre, le conseil médical comprend le médecin-chef départemental des services d'incendie et de secours et le directeur département des mêmes services, ainsi qu'un officier chef de centre de secours et un sapeur-pompier volontaire de même grade que celui dont le cas est examiné47(*).

2. La prévention des risques fait l'objet d'une attention particulière, qui s'est renforcée au cours des 20 dernières années

a) La médecine professionnelle, le contrôle de l'aptitude et le suivi post-professionnel des sapeurs-pompiers participe de l'effort de prévention du développement de maladies professionnelles

Au-delà de la seule indemnisation des maladies professionnelles, un certain nombre de dispositifs de prévention sont déployés en faveur des sapeurs-pompiers.

Ainsi, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient de l'intervention des services de médecine préventive, chargés de conseiller les autorités territoriales, les agents et leurs représentants en ce qui concerne notamment l'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services, l'évaluation des risques professionnels ou la protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle48(*).

La surveillance médicale des agents publics locaux

Les agents des collectivités locales bénéficient d'une visite d'information et de prévention au minimum tous les deux ans. Celle-ci a pour objet :

- d'interroger l'agent sur son état de santé ;

- de l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;

- de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre ;

- d'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;

- et de l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail49(*).

Du reste, le médecin du travail peut réaliser, prescrire ou recommander les examens complémentaires nécessaires au dépistage d'une maladie professionnelle susceptible de résulter de l'activité professionnelle de l'agent50(*).

En outre, le sapeur-pompier tant professionnel que volontaire doit remplir certaines conditions d'aptitude médicale pour participer aux missions et accomplir les fonctions qui lui sont dévolues, le contrôle de l'aptitude médicale devant constituer « une première démarche de médecine de prévention permettant de s'assurer de ses capacités à assumer les fatigues et les risques ou à prévenir une éventuelle aggravation d'une affection préexistante liée à l'accomplissement des fonctions ou des missions qui lui sont confiées »51(*).

L'aptitude médicale est prononcée par un médecin sapeur-pompier habilité au terme de visites annuelles ou, sur décision du médecin pour les sapeurs-pompiers âgés de 16 à 38 ans, bisannuelles52(*). Ces visites comprennent entre autres un contrôle radiologique pulmonaire dont la périodicité est laissée à l'initiative du médecin en fonction de l'emploi du sapeur-pompier, de l'examen clinique ou des antécédents et des examens biologiques, si les données de l'examen clinique les rendent nécessaires et à partir de 40 ans au moins tous les trois ans53(*).

Dans sa réponse à une question orale posée par la rapporteure Émilienne Poumirol le 7 décembre 2023, la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la ville, Sabrina Agresti-Roubache, a indiqué que la refonte du cadre réglementaire applicable au contrôle de l'aptitude des sapeurs-pompiers faisait l'objet d'une « réflexion ».

D'après la DGSCGC, il s'agirait de créer « un référentiel national « conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires » », qui permettrait d'aboutir à « une certaine harmonisation des pratiques », d' « apporter des précisions selon des activités ou situations spécifiques », de « disposer d'un texte de recommandations médicales » et de « pouvoir l'adapter rapidement aux évolutions de la médecine ».

Enfin, depuis 2015, les agents de la fonction publique territoriale, dont les sapeurs-pompiers professionnels, ayant été, dans le cadre de leurs fonctions, exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction dans le cadre d'activités les ayant placés en contact avec de l'amiante ou figurant dans un tableau de maladies professionnelles ont droit, après avoir cessé définitivement leurs fonctions, à un suivi médical post-professionnel54(*). Il convient de préciser, comme l'a rappelé la FNSPF, que les sapeurs-pompiers volontaires, qui représentent près de 80 % des effectifs de sapeurs-pompiers, sont exclus du bénéfice de ce suivi.

Le suivi médical post-professionnel des fonctionnaires territoriaux

Les agents au bénéfice desquels un suivi médical post-professionnel est institué doivent être informés de leurs droits par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent au moment de la cessation définitive de leurs fonctions55(*).

Le bénéfice de ce suivi est subordonné à la délivrance aux agents d'une attestation d'exposition à un risque cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, établie après avis du médecin de prévention par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent au moment de la cessation définitive de leurs fonctions, en lien direct avec la traçabilité de l'exposition à une ou des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la production révélées par le document unique d'évaluation des risques professionnels des agents concernés56(*).

Le suivi est assuré, au choix des agents, par le service de médecine de prévention, par tout médecin librement choisi par l'intéressé ou par les centres médicaux avec lesquels la collectivité ou l'établissement prenant en charge le suivi passe une convention57(*).

Les honoraires et frais médicaux résultant de ce suivi sont intégralement pris en charge par la dernière collectivité ou le dernier établissement au sein duquel l'agent a été exposé58(*). Cette prise en charge est assurée dans la limite des prestations de même nature prévues par le régime général de la sécurité sociale, les frais de transports occasionnés n'étant pas pris en charge.

b) Les pouvoirs publics semblent avoir pleinement pris en compte l'enjeu de prévention des risques chez les sapeurs-pompiers

Plusieurs mesures visant à renforcer la prévention des risques d'apparition de pathologies d'origine professionnelle chez les sapeurs-pompiers ont également été mises en oeuvre ces dernières années, tant par l'État et les Sdis que par la CNRACL.

À travers son fonds national de prévention (voir supra), cette dernière fournit aux Sdis un accompagnement en la matière. D'après elle, le rapport Pourny « a permis d'opérer une forme de révolution en faisant passer la prévention au premier plan, alors que la « gestion » des risques professionnels au sein des services d'incendie et de secours reposait principalement sur la réparation et une démarche exclusivement réactive voire empirique ».

Sur le plan méthodologique, le FNP de la CNRACL met à la disposition des employeurs publics locaux le logiciel Prorisq, dédié au suivi de la sinistralité, ainsi que de la documentation sur les risques professionnels et la prévention. Concernant plus particulièrement les sapeurs-pompiers, il publie chaque année un rapport statistique à partir d'éléments tirés de la banque nationale de données (voir supra) et élabore des documents spécifiques, à l'instar du guide national de prévention des accidents de service dans la pratique des activités physiques et sportives chez les sapeurs-pompiers, paru en 2013.

Au surplus, le FNP intervient également sur le plan financier. Il a ainsi apporté son soutien à 57 Sdis différents depuis 2005 dans le financement de projets en matière d'évaluation des risques professionnels, de structuration de réseaux autour de la prévention et de déploiement de démarches de prévention du risque routier, des risques psychosociaux et des troubles musculosquelettiques, pour un montant de plus de 5,6 millions d'euros. Le fonds a également participé à hauteur de 553 000 euros au financement de l'étude épidémiologique ayant porté sur la cohorte C.PRIM entre 2007 et 2011 (voir supra).

Par ailleurs, la CNRACL a participé à la constitution d'un groupe de travail conjoint avec la DGSCGC et plusieurs experts sur les risques liés aux fumées d'incendie ayant donné lieu, en 2017, à la publication d'un rapport comportant 43 recommandations59(*), lequel a été actualisé en 2020 à la suite de la constitution, en 2018, d'un nouveau groupe conjoint et a souligné l'importance capitale du nettoyage et de la décontamination des tenues après une exposition aux fumées. Il en a notamment résulté une adaptation progressive des bâtiments des centres de secours et des casernes dans le but de permettre la dépollution des tenues aussitôt après l'intervention. La DGSCGC a elle-même publié en 2018 un guide de doctrine opérationnel sur la prévention des risques liés à la toxicité des fumées.

La CNRACL a également confié au Centre d'essai et de recherche de l'Entente méditerranéenne (Ceren) la réalisation d'une étude sur l'efficacité de filtration des cagoules utilisées par les sapeurs-pompiers lors des feux de forêts60(*), qui a conduit à l'élaboration d'un prototype de cagoule de nouvelle génération dont le taux de filtration des particules fines est évalué à 70 % au moins, contre un taux nul aujourd'hui. Cette cagoule constitue, selon la DGSCGC, un compromis optimal entre un haut niveau de filtration et l'exigence de respirabilité.

Enfin, dans le cadre de son programme d'actions pour 2018-2023, prolongé jusqu'au 31 décembre 2024, le FNP et la DGSCGC ont apporté leur soutien à un projet, actuellement en cours, du Sdis de l'Hérault visant à permettre aux sapeurs-pompiers de simuler l'encerclement par un feu de forêt dans une cabine dédiée. Au total, 328 millions d'euros ont été consacrés aux Sdis dans le cadre de ce programme.

De façon générale, plusieurs des préconisations du rapport Pourny ont été mises en oeuvre ou satisfaites, à commencer par la création de la BND de la CNRACL et d'un pôle « santé » chargé, au sein de la DGSCGC, d'élaborer la politique nationale de recherche et de développement de la communication sur la prévention dans les domaines de la santé et de la sécurité des sapeurs-pompiers61(*).

Au surplus, les sapeurs-pompiers disposent d'un certain nombre d'outils et de procédures destinés à assurer leur protection, à commencer par le port d'un appareil respiratoire isolant (ARI), obligatoire pour tout engagement dans les milieux où l'air est vicié ou susceptible de l'être. De plus, un soutien sanitaire peut être assuré par la sous-direction santé du Sdis62(*) en fonction de l'analyse des risques de l'intervention ou à la demande du commandant des opérations de secours et consistant en l'envoi sur le terrain de professionnels de santé sapeurs-pompiers formés à la gestion de situations présentant un risque pour la santé et d'engins spécifiques offrant certaines ressources logistiques (eau potable, alimentation, abris visuels, atténuation des ambiances thermiques, lieu de repos, etc.).

Certaines initiatives locales en faveur de la prévention des risques peuvent également être mentionnées, comme l'engagement de moyens de décontamination, avec la mobilisation, par les Sdis de la Haute-Loire, de la Marne ou de l'Yonne par exemple, d'un véhicule chargé de décontaminer les personnels et de récupérer les équipements de protection individuelle (EPI) contaminés directement sur le site de l'intervention, ou encore le suivi spécifique assuré à l'initiative de certains Sdis en cas d'expositions particulièrement dangereuses, à l'instar du suivi toxicologique conduit par la sous-direction santé du Sdis de la Seine-Maritime avec l'appui du service de santé au travail du CHU de Rouen à la suite de l'incendie de Lubrizol ou du suivi des plombémies mené par la BSPP après l'incendie de Notre-Dame-de-Paris.

II. IL EST AUJOURD'HUI NÉCESSAIRE DE LEVER LES FREINS À LA MISE EN oeUVRE D'UNE VÉRITABLE POLITIQUE DE PROTECTION DE LA SANTÉ DES SAPEURS-POMPIERS

A. LE MANQUE DE VOLONTÉ POLITIQUE, LA COMPLEXITÉ DES PROCÉDURES ET L'INSUFFISANCE DES MOYENS FONT OBSTACLE À LA RÉALISATION DE PROGRÈS CONCRETS

1. Une réglementation limitative et des pratiques inadaptées aux enjeux font obstacle à une juste indemnisation des conséquences sanitaires de l'exercice des fonctions de sapeur-pompier

a) La liste des cancers pouvant être reconnus comme imputables à l'activité de sapeur-pompier est extrêmement limitée en France

S'agissant des cancers, pour ce qui concerne spécifiquement les sapeurs-pompiers, les tableaux de maladies professionnelles ne reconnaissent actuellement que deux types de cancer comme pouvant être présumés imputables au service, le carcinome du nasopharynx63(*) et le carcinome hépato-cellulaire64(*), une liste bien plus limitée que dans certains pays étrangers tels que le Canada ou les États-Unis.

Le mésothéliome et le cancer de la vessie, dont le lien avec l'exercice des fonctions de sapeur-pompier a été reconnu par le Circ, figurent dans ces tableaux65(*), mais la liste des travaux susceptibles de les provoquer n'inclut pas l'extinction des incendies.

Types de cancer pouvant être reconnus

imputables au service

chez les sapeurs-pompiers

|

Désignation des maladies |

Délai de prise en charge |

Liste des travaux susceptibles de provoquer l'affection en cause |

|

Carcinome du nasopharynx |

40 ans (sous réserve d'une exposition de 5 ans) |

(...) Travaux d'extinction des incendies |

|

Carcinome hépato-cellulaire |

30 ans |

(...) Services de secours et de sécurité : pompiers, secouristes, sauveteurs, ambulanciers, policiers, personnel pénitentiaire |

Source : Annexe II au code de la sécurité sociale : tableaux n° 30, 43 bis et 45

Le mode de construction des tableaux de maladies professionnelles pose lui-même question, dans la mesure où ils résultent de négociations entre les partenaires sociaux et ne suivent pas strictement l'évolution des connaissances scientifiques.