LISTE DES PROPOSITIONS

|

Proposition n° 1 |

Créer un tableau de maladies professionnelles regroupant les pathologies liées aux travaux d'extinction des incendies |

|

Proposition n° 2 |

Élargir la présomption d'imputabilité au service aux types de cancer dont le lien avec l'activité de sapeur-pompier est reconnu par le centre international de recherche sur le cancer (Circ) |

|

Proposition n° 3 |

Procéder systématiquement à l'évaluation des droits à l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales au terme d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service |

|

Proposition n° 4 |

Élaborer un modèle national de fiche d'exposition à des facteurs de risques spécifique à l'activité de sapeur-pompier |

|

Proposition n° 5 |

Rendre obligatoire le remplissage d'une fiche d'exposition après chaque intervention à risque sanitaire |

|

Proposition n° 6 |

Accorder aux services départementaux d'incendie et de secours (Sdis) une dotation exceptionnelle destinée à l'acquisition du nouveau modèle de cagoules filtrantes et d'équipements de protection individuelle (EPI) dont l'efficacité est prouvée scientifiquement |

|

Proposition n° 7 |

Mener des programmes nationaux de surveillance médicale dédiés aux sapeurs-pompiers à des fins de dépistage des cancers et de collecte de données épidémiologiques. |

|

Proposition n° 8 |

Renforcer le suivi post-professionnel en obligeant les Sdis à proposer aux sapeurs-pompiers retraités une visite médicale de contrôle tous les cinq ans |

|

Proposition n° 9 |

Installer un Observatoire de la santé des sapeurs-pompiers chargé d'analyser les données épidémiologiques disponibles et de proposer des mesures visant à renforcer la protection des agents |

|

Proposition n° 10 |

Renforcer la formation des médecins et infirmiers de sapeurs-pompiers en médecine du travail |

LISTE DES SIGLES

|

A |

|

|

ACGIH |

American conference of governmental industrial hygienists |

|

Anamnesis |

Association nationale des médecins des services d'incendie et de secours |

|

Anses |

Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail |

|

APFO |

Composés chimiques perfluorés |

|

ARI |

Appareil respiratoire isolant |

|

ATI |

Allocation temporaire d'invalidité |

|

ATIACL |

ATI des agents des collectivités locales |

|

B |

|

|

BMPM |

Bataillon de marins pompiers de Marseille |

|

BND |

Banque nationale de données |

|

BPC |

biphényles polychlorés de type dioxine |

|

BSPP |

Brigade des sapeurs-pompiers de Paris |

|

C |

|

|

CDC |

Caisse des dépôts et consignations |

|

CHS |

Comités d'hygiène et de sécurité |

|

Ceren |

Centre d'essai et de recherche de l'Entente méditerranéenne |

|

Circ |

Centre international de recherche sur le Cancer |

|

Citis |

Congé pour invalidité temporaire imputable au service |

|

Coct |

Conseil d'orientation des conditions de travail |

|

Cnam |

Conservatoire national des arts et métiers |

|

CNRACL |

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales |

|

COV |

Composés organiques volatils |

|

C2P |

Compte professionnel de prévention |

|

C3P |

Compte personnel de prévention de la pénibilité |

|

D |

|

|

DGSCGC |

Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises |

|

DUERP |

Document unique d'évaluation des risques professionnels |

|

E |

|

|

ECASC |

École d'application de sécurité civile |

|

EHESP |

École des hautes études en santé publique |

|

ENSOSP |

École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers |

|

EPI |

Équipements de protection individuelle |

|

F |

|

|

FNP |

Fonds national de prévention |

|

FNSPF |

Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France |

|

G |

|

|

GSNSPV |

Groupement syndical national des sapeurs-pompiers volontaires |

|

H |

|

|

HAP |

Hydrocarbures aromatiques polycycliques |

|

I |

|

|

Inserm |

Institut national de la santé et de la recherche médicale |

|

P |

|

|

PCDD |

Polychlorobenzoparadioxine |

|

PCDF |

Polychlorodibenzofurances |

|

PFAS |

Substances perfluorées et polyfluorées |

|

PNSM |

Programme national de surveillance du mésothéliome |

|

S |

|

|

Sdis |

Services d'incendie et de secours |

I. LES SAPEURS-POMPIERS, DONT L'ACTIVITÉ EST CANCÉROGÈNE, BÉNÉFICIENT DE DISPOSITIFS LIMITÉS DE PRÉVENTION ET D'INDEMNISATION DES MALADIES IMPUTABLES AU SERVICE

A. EN DÉPIT DU MANQUE DE DONNÉES OFFICIELLES, L'ACTIVITÉ DE SAPEUR-POMPIER EST DÉSORMAIS RECONNUE COMME CANCÉROGÈNE POUR L'HOMME À L'ÉCHELLE INTERNATIONALE

1. À défaut de données suffisantes, la prévalence des cancers chez les sapeurs-pompiers ne peut faire l'objet d'une évaluation fiable

a) Seules quelques études, dont les résultats ne sont pas probants, ont porté sur la prévalence des cancers chez les sapeurs-pompiers

À fin 2021, la France comptait 252 700 sapeurs-pompiers, dont 197 800 volontaires, 41 800 professionnels et 13 200 militaires.

Compte tenu de la nature particulière de leur activité, ceux-ci sont exposés à plusieurs types de risques, et en particulier à celui de développer des maladies professionnelles. Dans leur cas particulier, cette exposition peut être aggravée par ce que les sociologues Anne Marchand et Marion Gaboriau désignent comme des « mécanismes d'héroïsation » susceptibles de favoriser la prise de risques et leur minimisation.

Toutefois, bien que les témoignages abondent à l'appui de cette affirmation et que le lien direct entre l'activité de sapeur-pompier et le risque de cancer soit désormais incontestable (voir infra), la prévalence de ce type de pathologie au sein de la population des sapeurs-pompiers en France n'a toujours pas fait l'objet d'une étude approfondie.

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) n'a en effet recensé que deux études ayant porté sur la santé des sapeurs-pompiers en France au cours des dernières décennies :

- une étude de mortalité de 830 sapeurs-pompiers ayant servi pendant 5 ans au moins au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) au 1er janvier 1977 et publiée en 19951(*), jugée non extrapolable à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels par la seconde étude, dans la mesure où elle portait sur une population très spécifique (âge, encadrement, modes opératoires, etc.), mais qui a relevé :

? une mortalité inférieure à celle de la population masculine française, qui pourrait toutefois être liée au « phénomène du travailleur sain », dans la mesure où les sapeurs-pompiers sont généralement en meilleure forme physique que la population générale ;

? et une mortalité supérieure pour les cancers uro-génitaux, les cancers de l'appareil digestif, les cancers respiratoires et les maladies cérébro-vasculaires ;

- et une analyse de la mortalité de 10 829 sapeurs-pompiers professionnels actifs au 1er janvier 1979, composant la cohorte « C.PRIM », et publiée en 20122(*), qui n'a pas intégré les caractéristiques professionnelles individuelles telles qu'un nombre plus ou moins élevé d'interventions sur incendie que la moyenne des sapeurs-pompiers, mais dans le cadre de laquelle il a été constaté que :

? que 1 642 agents sont décédés entre 1979 et 2008, dont 45 % en raison de tumeurs ;

? une mortalité inférieure de près de 20 % à celle de la population masculine française, découlant en grande partie du « phénomène du travailleur sain », mais qui se rapproche progressivement de celle-ci avec le temps, une fois la sélection initiale passée, pour y devenir équivalente à l'âge de 70 ans ;

? et une mortalité par cancer non statistiquement différente de celle de la population générale, avec des excès modérés, sans être statistiquement significatifs, pour les cancers du rectum et de l'anus, du pancréas, des lèvres-cavité buccale-pharynx, de l'estomac, du foie et des voies biliaires et du larynx.

D'autres études ont été réalisées à l'étranger, sans toutefois pouvoir toujours être transposées à la France, compte tenu des spécificités de l'activité de sapeur-pompier dans chaque pays.

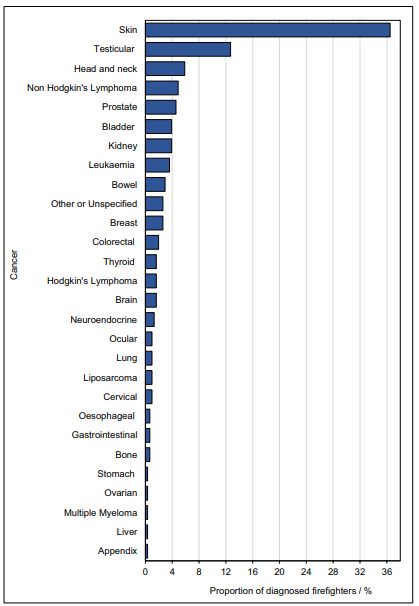

Au terme de l'une d'entre elles, publiée au Royaume-Uni en janvier 20233(*) et relayée en France par l'émission « Vert de Rage »4(*), il est apparu qu'un cancer avait été diagnostiqué chez 441 des 10 649 sapeurs-pompiers participants (24 % des sapeurs-pompiers britanniques), soit 4 % d'entre eux. En ne retenant que ceux qui avaient fourni davantage de détails sur leur diagnostic et qui avaient reçu ce dernier après le début de leur activité de sapeur-pompier, soit 307 personnes, les auteurs ont constaté qu'il s'agissait d'un cancer de la peau dans plus de 36 % des cas et d'un cancer des testicules dans plus de 12 % d'entre eux.

Classement des types de cancer déclarés par les sapeurs-pompiers ayant participé à l'étude britannique de 2023

Source : Wolffe, Robinson, Dickens, Turrell, Clinton, Maritan-Thomson, Joshi et Stec, Cancer incidence amongst UK firefighters, in Scientific Reports, 10 janvier 2023

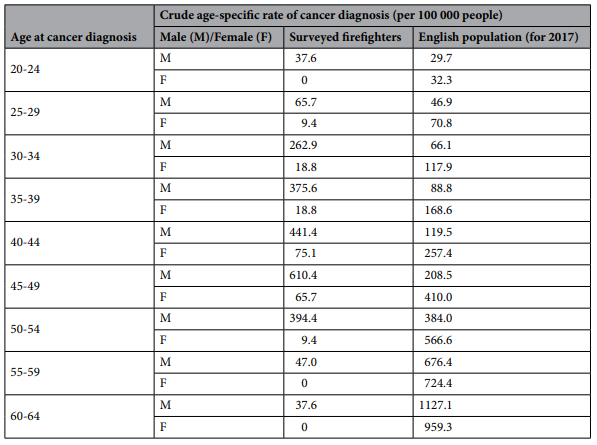

D'après les résultats de l'enquête, le taux de cancer chez les sapeurs-pompiers britanniques serait supérieur à celui de la population générale pour les tranches d'âge inférieures à 55 ans, le dépassant même de 323 % chez les individus âgés de 35 à 39 ans.

Du reste, le risque de développer un cancer était 1,7 fois plus élevé chez les sapeurs-pompiers ayant servi durant 15 années ou plus que chez les autres.

Comparaison entre le taux de cancer par âge au diagnostic chez les sapeurs-pompiers ayant participé à l'étude britannique de 2023 et chez la population générale britannique en 2017 (pour 100 000 personnes)

Source : Wolffe, Robinson, Dickens, Turrell, Clinton, Maritan-Thomson, Joshi et Stec, Cancer incidence amongst UK firefighters, in Scientific Reports, 10 janvier 2023

Ces données, qui reposent sur une population extrêmement restreinte, doivent toutefois être considérées avec beaucoup de prudence. Dès lors, les rapporteures regrettent vivement le manque d'études épidémiologiques sérieuses, qui ne permet de formuler aucune conclusion définitive.

b) Les données aujourd'hui collectées sur les maladies professionnelles des sapeurs-pompiers ne sauraient constituer une base de travail satisfaisante

D'après Anne Marchand et Marion Gaboriau, qui constatent que les données existantes à l'échelle internationale ne sont pas toujours mobilisées en France, quatre éléments permettent d'expliquer le manque de données sur les maladies professionnelles des sapeurs-pompiers :

- le désengagement des pouvoirs publics du financement de la recherche épidémiologique, qui nécessite pourtant des investissements importants, comme l'illustre l'annonce par Santé publique France, en décembre 2023, de l'abandon du programme national de surveillance du mésothéliome (PNSM) ;

- la focalisation des études épidémiologiques sur des facteurs de risques dont les effets sont facilement mesurables sur une population large, au détriment des facteurs de risques plus importants, mais qui ne concernent qu'une population restreinte, comme c'est le cas des sapeurs-pompiers ;

- l'influence des entreprises productrices de substances potentiellement cancérigènes non seulement pour les sapeurs-pompiers, mais pour l'ensemble de la population, comme les retardateurs de feu (voir infra), susceptible de freiner la recherche à ce sujet ;

- et la faible production de statistiques sur les maladies professionnelles dans la fonction publique.

Sur ce dernier plan, le colonel Christian Pourny avait relevé dès 2003 que la France ne disposait « d'aucune donnée épidémiologique sur les accidents en service et maladies professionnelles » et proposait « de mettre sur pied une véritable veille sanitaire des sapeurs-pompiers s'appuyant sur une banque nationale de données (BND) fiable qui, seule, peut permettre des études épidémiologiques indispensables et préalables à toute politique de prévention », en précisant que « cette BND pourrait s'appuyer à la fois sur le logiciel informatique Prorisq que la Caisse des dépôts et consignations (CDC) accepte de fournir gratuitement aux services d'incendie et de secours (Sdis) et sur les informations émanant des comités d'hygiène et de sécurité (CHS) locaux, autorisant ainsi une gestion optimisée et en temps réel des accidents en service et maladies professionnelles »5(*).

Cette BND sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, créée depuis lors par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), semble toutefois ne présenter qu'un intérêt limité, dans la mesure où, comme le relève le professeur Laura Temime, qui dirige le laboratoire MESuRS du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) et a conduit à ce titre des travaux de recherche visant à quantifier les risques de cancer professionnels chez les sapeurs-pompiers en collaboration avec la BSPP, les accidents du travail et les maladies professionnelles sont fortement sous-déclarés en France.

La banque nationale de données de la CNRACL

Gérée par le fonds national de prévention (FNP) des accidents du travail et des maladies professionnelles de la CNRACL6(*), la BND recueille les déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles des fonctions publiques territoriale et hospitalière issues du logiciel Prorisq, qui permet aux employeurs territoriaux et hospitaliers de suivre et de piloter leur sinistralité.

Le FNP recourt à ces données pour produire des rapports statistiques annuels relatifs à la sinistralité dans le cadre de sa mission d'établissement, au plan national, des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles constatées dans les collectivités territoriales et établissements hospitaliers en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets7(*).

Il convient de noter que la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles via Prorisq n'est pas obligatoire. En 2022, 90 % des sapeurs-pompiers professionnels étaient cependant couverts. La CNRACL estime que « l'impulsion de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) incitant fortement les Sdis à utiliser le logiciel Prorisq a constitué un tournant pour permettre aux Sdis de disposer de bases objectives et communes sur lesquelles travailler, se comparer, échanger et ainsi moduler et prioriser leurs actions de prévention ».

Dans un rapport de 20198(*), l'Anses préconisait d'assurer l'alimentation de la BND par tous les départements et de standardiser la collecte des données.

Toutefois, considérant qu'il ne s'agit que d'une base de données médico-administrative dédiée au recensement de la sinistralité et que les données relatives à la santé des sapeurs-pompiers collectées dans le cadre de leur surveillance médicale dont disposent chaque service départemental d'incendie et de secours (Sdis), la BSPP et le bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM) ne sont ni centralisées ni exploitées, l'Anses recommandait également de « mettre en place une base de données permettant de centraliser les données de santé des sapeurs-pompiers professionnels (y compris militaires) et volontaires à des fins de surveillance épidémiologique ».

Interrogée sur cette proposition, la DGSCGC a indiqué aux rapporteures que « cette question doit faire l'objet d'une réflexion qui n'est pas aboutie à ce stade ».

2. Le lien de causalité entre l'exposition professionnelle des sapeurs-pompiers et le développement de cancers ne saurait plus être mis en doute

a) Les sapeurs-pompiers sont exposés à des facteurs de risques majeurs dans l'exercice de leur activité

L'activité de sapeur-pompier est une activité dangereuse, dont les risques ne se limitent pas à sa cancérogénicité.

Le Centre international de recherche sur le Cancer (Circ) note ainsi que « l'exposition professionnelle en tant que pompier est complexe et comprend une variété de dangers résultants d'incendies et d'évènements non liés à l'incendie. Les pompiers peuvent avoir divers rôles, responsabilités et emplois (par exemple, à temps plein, à temps partiel ou bénévoles) qui varient considérablement d'un pays à l'autre et changent au cours de leur carrière. Les pompiers répondent à divers types d'incendies (par exemple, incendies de structure, de végétation et de véhicules) et à d'autres évènements (par exemple, accidents de véhicules, incidents médicaux, rejets de matières dangereuses et effondrements de bâtiments). (...) Les pompiers peuvent être exposés aux produits de combustion des incendies (par exemple, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les particules), aux matériaux de construction (par exemple, l'amiante), aux produits chimiques contenus dans les mousses anti-incendie (par exemple, les substances perfluorées et polyfluorées (PFAS), aux retardateurs de flamme, au diesel gaz d'échappement et autres dangers (par exemple, travail de nuit et rayonnement ultraviolet ou autre) »9(*).

Il précise en outre que « l'absorption d'effluents d'incendie ou d'autres produits chimiques peut se produire par inhalation et absorption cutanée et éventuellement par ingestion. Les pompiers comptent sur les équipements de protection individuelle (EPI) pour réduire leurs expositions. Un appareil respiratoire autonome est souvent porté pendant les activités de lutte contre les incendies impliquant des structures ou des véhicules, mais moins fréquemment pendant la lutte contre les incendies de forêt, où les pompiers peuvent être déployés sur des incendies de forêt plusieurs fois par an et rester près du feu pendant plusieurs semaines. L'absorption cutanée de produits chimiques peut se produire même chez les pompiers portant un EPI en raison des limites de sa conception, de son ajustement, de son entretien ou de sa décontamination. De plus, des expositions peuvent survenir lorsque les pompiers ne combattent pas activement les incendies et ne portent pas d'EPI ».

Les risques induits par l'exercice de l'activité de sapeur-pompier

Parmi les principaux risques auxquels sont exposés les sapeurs-pompiers dans l'exercice de leur activité, peuvent notamment être cités, sans prétention à l'exhaustivité :

- le risque traumatique (plaies, contusions, lésions ostéoarticulaires, brûlures) ;

- le risque toxique (inhalation de fumées, de poussières ou de suie, accidents de transport de matières dangereuses) ;

- le risque de stress thermique et de déshydratation (du fait du port des équipements de protection individuelle lourds et gênants pour la thermorégulation et de l'exposition à des températures élevées) ;

- le risque infectieux (contagion par proximité d'une personne malade, accidents d'exposition aux liquides biologiques) ;

- le risque de troubles musculosquelettiques ;

- le risque cardio-vasculaire ;

- le risque respiratoire (bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), asthme) ;

- le risque psychologique (stress, syndrome post-traumatique, anxiété, dépression) ;

- le risque radiologique ;

- ou encore le risque routier.

Il n'est certes pas possible, comme le souligne la DGSCGC, d'établir un lien systématique entre une exposition à un produit cancérogène et le développement d'un cancer, dans la mesure où ce dernier implique, au-delà de la seule exposition à un tel produit, l'atteinte d'un seuil d'action, qui associe un dosage, une durée et une fréquence d'exposition, et dont la mesure est particulièrement difficile.

Du reste, les effets de la polyexposition demeurent encore méconnus. Il est en effet vraisemblable que l'exposition simultanée à plusieurs agents ou substances cancérogènes soit plus nocive qu'une exposition consécutive aux mêmes produits.

Il n'en reste pas moins que, dans le cadre de la lutte contre l'incendie, les sapeurs-pompiers sont exposés à des produits de combustion cancérogènes présents dans les fumées, à l'instar des HAP, de certains composés organiques volatils (COV) tels que le benzène, des aldéhydes, et notamment du formaldéhyde, de l'amiante ou des particules fines, ainsi qu'aux PFAS contenues dans les émulseurs des produits d'extinction et dans les produits de dégradation de leurs tenues isolantes et hydrofuges.

Substances régulièrement

identifiées dans des prélèvements par frottis

sur la

peau, dans des échantillons d'air ou par surveillance biologique

lors d'incendies de bâtiments municipaux ou de

véhicules

|

Substances |

Classification de l'American conference of governmental industrial hygienists (ACGIH)10(*) |

Classification du Centre international de recherche sur le cancer (Circ)11(*) |

|

Buta-1,2-diène |

n.é. |

n.é. |

|

Buta-1,3-diène |

A2 |

1 |

|

1-4 dichlorobenzène |

n.é. |

2B |

|

1-butène/2-methylpropène |

n.é. |

n.é. |

|

1-méthylcyclopentène |

n.é. |

n.é. |

|

2-méthylbutane |

n.é. |

n.é. |

|

Acénaphtylène |

n.é. |

n.é. |

|

Acétone |

n.é. |

n.é. |

|

Acroléine |

A4 |

3 |

|

Arsenic |

A1 |

1 |

|

Composés de benzène substitués

|

Cancérogène en fonction des composants |

|

|

Benzène |

A1 |

1 |

|

Benzofluoranthène |

A2 |

2B |

|

Cadmium |

A2 |

1 |

|

Monoxyde de carbone |

n.é. |

n.é. |

|

Chrome |

A1 |

1 |

|

Cyclohexane |

n.é. |

n.é. |

|

Cyclopentène |

n.é. |

n.é. |

|

Ethylbenzène |

A3 |

2B |

|

Formaldéhyde |

A2 |

1 |

|

Glutaraldéhyde |

A4 |

n.é. |

|

Isopropylbenzène |

n.é. |

2B |

|

Méthoxyphénols |

n.é. |

n.é. |

|

Naphtalène |

A4 |

2B |

|

Composés chimiques perfluorés (APFO) |

n.é. |

2B |

|

HAP (brais de goudron de houille) |

A1 |

1 |

|

Polychlorobenzoparadioxine (PCDD), polychlorodibenzofurances (PCDF), biphényles polychlorés de type dioxine (BPC) |

Cancérogène en fonction des composants |

1 |

|

HAP |

Cancérogène en fonction des composants |

1 |

|

Propane |

n.é. |

n.é. |

|

Propène |

n.é. |

n.é. |

|

Styrène |

A4 |

2B |

|

Toluène |

A4 |

3 |

|

Particules ultrafines |

n.é. |

n.é. |

|

Mélange de xylènes |

A4 |

3 |

Source : Anses, Risques sanitaires liés aux expositions professionnelles des sapeurs-pompiers, juin 2019, d'après l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité au travail

Le cas des retardateurs de flamme, en particulier, a récemment attiré l'attention médiatique. Ces composés chimiques, incorporés dans des produits de consommation afin de les rendre moins inflammables et présents, par conséquent, dans les fumées d'incendie, sont pour certains cancérogènes.

En 2023, l'équipe de l'émission « Vert de Rage », en collaboration avec l'Oregon State University, a équipé des sapeurs-pompiers français de bracelets en silicone pendant une semaine puis les a analysés. Il est apparu au terme de ces travaux que tous les participants avaient été exposés aux retardateurs de flamme. Par la suite, le laboratoire tchèque Recetox a analysé des échantillons de sang prélevés chez une vingtaine d'entre eux et a constaté que tous contenaient au moins un retardateur de flamme. Du reste, un retardateur, le BDE-209, a été retrouvé dans ces échantillons à des niveaux très importants, ce qui suggère qu'un lien pourrait être établi avec l'exposition professionnelle des sapeurs-pompiers.

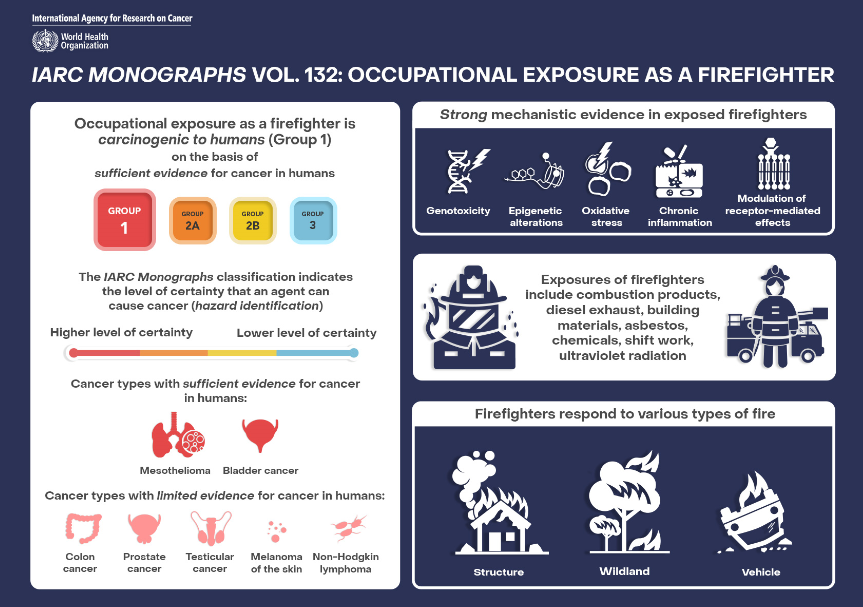

b) L'activité de sapeur-pompier a récemment été reconnue comme cancérogène par le Centre international de recherche sur le cancer

Dès décembre 2007, le Circ a classé l'activité de sapeur-pompier comme « probablement cancérogène pour l'homme » sur la base d'indications limitées de cancer chez l'homme, notamment pour le lymphome non hodgkinien, le cancer de la prostate et le cancer des testicules12(*).

Sur la base de nouvelles études de cohorte de grande envergure suivies à long terme et d'indications mécanistiques issues d'études épidémiologiques, le groupe consultatif chargé de recommander des priorités pour le programme des Monographies du Circ pour la période 2020-2024 a invité à réévaluer l'exposition professionnelle des sapeurs-pompiers.

L'évaluation de la cancérogénicité d'un agent par le programme des Monographies du Centre international de recherche sur le cancer

En collaboration avec des groupes consultatifs d'experts internationaux indépendants, le programme des Monographies du Circ identifie, à partir de données scientifiques, les agents soupçonnés de cancérogénicité sur lesquels il se propose de travailler prioritairement.

Leur évaluation est réalisée par un groupe de travail composé d'experts internationaux indépendants, qui collectent et examinent les données scientifiques disponibles, à savoir :

- les études épidémiologiques portant sur la cancérogénicité pour l'homme ;

- les études expérimentales portant sur la cancérogénicité pour l'animal ;

- et les études portant sur les mécanismes de cancérogénicité.

Après avoir évalué globalement la force des indications de la cancérogénicité de l'agent pour l'homme, le groupe de travail le classe dans l'une des quatre catégories existantes :

- le groupe 1 (cancérogène pour l'homme) ;

- le groupe 2A (probablement cancérogène pour l'homme) ;

- le groupe 2B (peut-être cancérogène pour l'homme) ;

- ou le groupe 3 (inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'homme).

Au terme de l'analyse de plus de 30 études de cohorte ne se chevauchant pas et menées en Europe, en Amérique du Nord, en Asie et en Océanie, le Circ a trouvé des indications cohérentes d'un risque accru de développer certains types de cancer chez les sapeurs-pompiers. Dans le même temps, les nouvelles études mécanistiques disponibles ont mis en évidence « des indications constantes et cohérentes » de cinq des dix caractéristiques clés des agents cancérogènes13(*).

En juin 2022, le Circ a donc classé l'exposition professionnelle en tant que sapeur-pompier comme « cancérogène pour l'homme » sur la base de preuves suffisantes pour le mésothéliome et le cancer de la vessie et de preuves limitées pour les cancers du côlon, de la prostate et des testicules, le mélanome et le lymphome non hodgkinien14(*).

Le risque serait plus élevé de 58 % chez les sapeurs-pompiers par rapport à la population générale pour ce qui concerne le mésothéliome et de 16 % pour le cancer de la vessie. Les agents causaux les plus plausibles seraient l'amiante dans le premier cas et, dans le second, les HAP et la suie.

S'agissant des types de cancers au sujet desquels les preuves trouvées ont été qualifiées de « limitées », ne pouvaient être exclus comme éléments d'explication des associations positives crédibles observées par le groupe de travail « les biais résultant d'une surveillance médicale et d'une détection accrues chez les pompiers, ou la confusion due aux caractéristiques physiques et au mode de vie », tandis que, pour certains d'entre eux, un doute légitime sur le lien causal avec l'exposition en tant que sapeur-pompier découlait d' « une grande hétérogénéité dans les estimations de la méta-analyse, des résultats positifs incohérents provenant d'études informatives, ou [de] peu de preuves d'expositions à la lutte contre les incendies connues pour être associées à ces types de cancer ».

Enfin, pour les autres types de cancer, notamment pour ceux du poumon et de la thyroïde, le Circ a jugé les preuves apportées « inadéquates ». En effet, le taux d'incidence du cancer du poumon, plus faible que dans la population générale, pouvait s'expliquer par le phénomène du travailleur sein et par le tabagisme. À l'inverse, il est possible que le biais de surveillance soit à l'origine d'un taux d'incidence du cancer de la thyroïde plus élevé que dans la population générale.

* 1 Deschamps, Momas et Festy, Mortality among Paris fire-fighters, in European Journal of Epidemiology, décembre 1995.

* 2 Amadeo et Marchand, Analyse de la mortalité des sapeurs-pompiers professionnels actifs au 1er janvier 1979. Cohorte C.PRIM, 2012.

* 3 Wolffe, Robinson, Dickens, Turrell, Clinton, Maritan-Thomson, Joshi et Stec, Cancer incidence amongst UK firefighters, in Scientific Reports, 10 janvier 2023.

* 4 « Vert de Rage. La contamination à petit feu », France 5, 15 janvier 2024.

* 5 Colonel Christian Pourny, Rapport de la mission sécurité des sapeurs-pompiers, décembre 2003.

* 6 Article L. 814-1 du code général de la fonction publique.

* 7 Article L. 814-2 du code général de la fonction publique.

* 8 Anses, Risques sanitaires liés aux expositions professionnelles des sapeurs-pompiers, août 2019.

* 9 IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Hazards to Humans, Occupational Exposure as a Firefighter (vol. 132), juin 2022.

* 10 Classification de l'ACGIH : A1 - Agent cancérogène pour les humains ; A2 - Agent cancérogène présumé pour les humaines ; A3 - Agent cancérogène pour les animaux dont la portée est inconnue chez les humains ; A4 - Ne peut être classé comme cancérogène pour les humains.

* 11 Classification du Circ : Groupe 1 - Cancérogène pour les humains ; Groupe 2 - Peut-être cancérogène pour les humains ; Groupe 3 - Ne peut être classé quant à sa cancérogénicité pour les humains.

* 12 IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Painting, Firefighting, and Shiftwork (vol. 98), janvier 2007.

* 13 « Est génotoxique », « Induit des modifications épigénétiques », « Induit un stress oxydatif », « Induit une inflammation chronique » et « Module les effets médiés par des récepteurs ».

* 14 IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Hazards to Humans, Occupational Exposure as a Firefighter (vol. 132), juin 2022.