LISTE DES RECOMMANDATIONS

Les recommandations des rapporteurs spéciaux

Recommandation n° 1. Appliquer, à l'échelle des opérateurs du plan France 2030, le principe « dites-le-nous une fois » pour les pièces justificatives à caractère général des dossiers de candidature des bénéficiaires finaux du plan (Ademe, ANR, Bpifrance, Caisse des dépôts et consignations).

Recommandation n° 2. Rehausser à 30 millions d'euros par projet le seuil de délégation de signature du Premier ministre au secrétaire général pour l'investissement afin de réduire les délais de déploiement des aides à décarbonation des petits sites industriels (Premier ministre).

Recommandation n° 3. Publier sur le site des opérateurs les délais médians d'instruction des demandes et les calendriers prévisionnels pluriannuels des dispositifs reconductibles, pour renforcer la visibilité à court et moyen terme des porteurs de projet sur les aides à la décarbonation de l'industrie (Ademe, ANR).

Recommandation n° 4. Publier et actualiser semestriellement les indicateurs du tableau de bord du plan France 2030 pour renforcer la transparence sur les résultats associés aux aides à la décarbonation de l'industrie (SGPI).

Recommandation n° 5. Informer le Parlement de toute évolution de la maquette de répartition des crédits du plan France 2030 entre les dix-sept objectifs et leviers du plan et transmettre chaque année, avec le projet de loi de finances, la maquette de répartition actualisée des crédits du plan (SGPI).

Recommandation n° 6. Consacrer un « principe d'abondement exclusif » en application duquel les dispositifs d'aide financés par le plan France 2030 ne peuvent pas être simultanément financés par d'autres programmes du budget de l'État (SGPI).

Recommandation n° 7. Rendre un arbitrage clair sur l'hypothèse de doublement des aides au déploiement des solutions de décarbonation de l'industrie et préciser le cas échéant le véhicule budgétaire et la trajectoire pluriannuelle de financement pour crédibiliser cet engagement et donner de la visibilité aux acteurs du secteur (ministre chargé de l'industrie).

Recommandation n° 8. Compléter la stratégie nationale de capture, stockage et utilisation du carbone (CCUS) par un volet financier qui indique le montant des aides publiques associées à chaque phase de déploiement et préciser la contribution des investissements d'avenir à cette stratégie (DGE, SGPI).

I. 4,5 MILLIARDS D'EUROS D'AIDE À LA DÉCARBONATION DE L'INDUSTRIE : L'ENGAGEMENT DE L'ÉTAT POUR SOUTENIR LES INVESTISSEMENTS MASSIFS NÉCESSAIRES DANS LE SECTEUR INDUSTRIEL AFIN DE RESPECTER LA TRAJECTOIRE DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

A. L'ATTEINTE DES OBJECTIFS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS IMPLIQUE DE DIVISER PAR DEUX LES ÉMISSIONS DES GRANDS SITES INDUSTRIELS À HORIZON 2030

1. La France a adopté des objectifs ambitieux de décarbonation de l'industrie qui est un des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre sur le territoire national

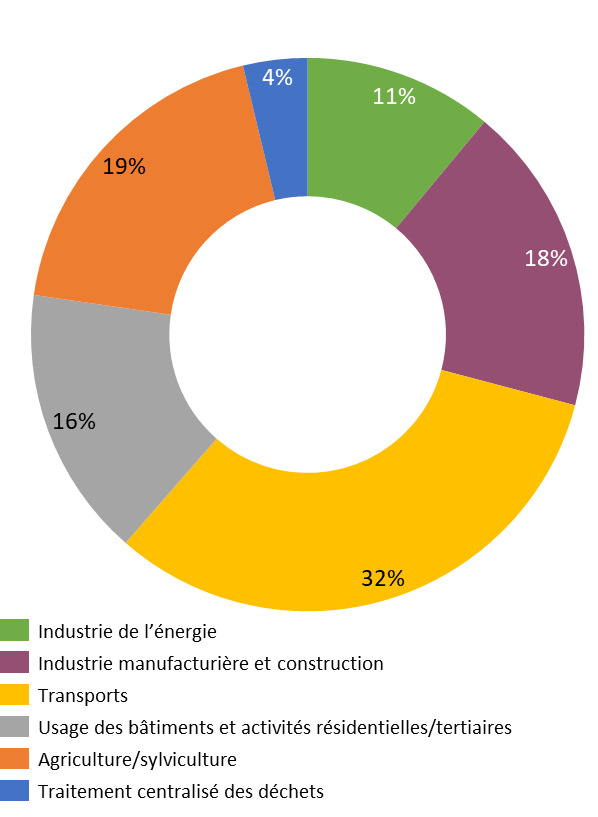

a) L'industrie manufacturière représente 18 % des émissions de gaz à effet de serre en France

L'industrie est l'une des principales sources d'émission de gaz à effet de serre en France. En 2022, le secteur de l'industrie manufacturière et de la construction représente 18 % des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du territoire, soit des émissions de 73 millions de tonnes équivalent dioxyde de carbone (MtCO2éq).

La contribution de l'industrie manufacturière et de la construction aux émissions de gaz à effet de serre en France est la troisième après les celles du secteur des transports (32 %) et du secteur agricole (19 %).

Émissions de GES par secteur en France en 2022

(en équivalent dioxyde de carbone)

Source : commission des finances, d'après les données du centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique (CITEPA)

Les émissions du secteur de l'industrie manufacturière et de la construction correspondent à deux catégories d'émission : d'une part les émissions énergétiques liées à la combustion de combustibles fossiles pour le fonctionnement des sites industriels (par exemple les fours ou les moteurs intégrés aux usines) ; d'autre part les émissions non-énergétiques, ou spécifiques, liées aux procédés industriels eux-mêmes qui font intervenir des réactions chimiques qui émettent des gaz à effet de serre (par exemple pour la production de ciment, de verre ou de chaux).

À l'échelle du secteur de l'industrie, un tiers des émissions de gaz à effet de serre (36 %) est lié à des émissions non-énergétiques, le reste étant expliqué par les émissions énergétiques du secteur (64 %)5(*).

Si le dioxyde de carbone (CO2) représente 95 % des émissions de gaz à effet de serre du secteur industriel, du fait du volume des émissions énergétiques du secteur, il n'est pas le seul gaz à effet de serre émis par les sites industriels.

Les gaz fluorés (HFC6(*), PFC7(*), SF68(*) et NF39(*)) représentent 4% des émissions du secteur. Ils présentent par surcroît la double particularité d'avoir un pouvoir de réchauffement global (PRG)10(*) sur cent ans très supérieur à celui du dioxyde de carbone11(*) et de constituer en partie des émissions jugées « incompressibles à horizon 2050 »12(*), à défaut de procédés industriels décarbonés pour la production de produits minéraux, de la métallurgie primaire, de certains procédés chimiques et des gaz fluorés.

Par surcroît, le secteur industriel constitue la principale source d'émission dans l'atmosphère de certains gaz fluorés en France, dont notamment le trifluorure d'azote (100 % des émissions), les perfluorocarbures (95 % des émissions) et l'hexafluorure de soufre (63 % des émissions)13(*).

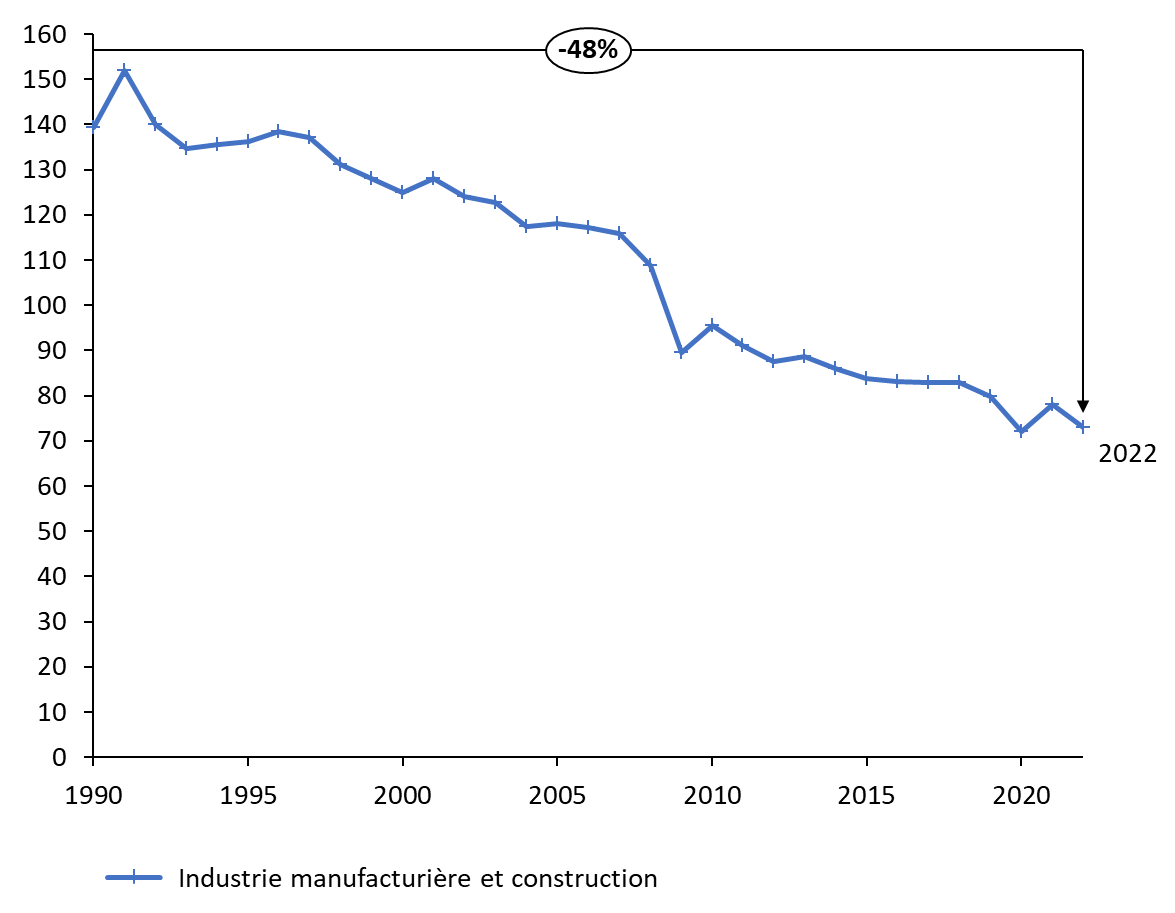

Il est à relever que si le secteur industriel continue de représenter près d'un cinquième des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire, il s'agit du secteur qui a le plus contribué à la réduction de ces émissions depuis le début des années 1990.

En effet, le secteur de l'industrie manufacturière et de la construction représente à lui seul 49 % de la réduction de 136 millions de tonnes équivalent dioxyde de carbone (MtCO2éq) des émissions annuelles sur le territoire entre 1990 et 2022, hors UTCAF14(*).

Cette réduction des émissions de GES dans le secteur industriel entre 1990 et 2022 représente une diminution de 48 % des émissions du secteur au cours de cette période.

Trajectoire de réduction des émissions de GES du secteur de l'industrie manufacturière et de la construction entre 1990 et 2022

(en millions de tonnes équivalent dioxyde de carbone)

Source : commission des finances, d'après les données du CITEPA

La réduction des émissions de GES dans le secteur industriel est liée en premier lieu à la sophistication des modes de production qui ont permis de réduire l'intensité des émissions.

Si les chocs conjoncturels de la crise économique et financière de 2008 puis de la crise économique et sanitaire de 2020 ont eu un effet sur le ralentissement des entreprises industrielles, la valeur ajoutée du secteur a augmenté de 17 % entre 1990 et 2022.

Par conséquent, la réduction substantielle des émissions de GES des sites industriels correspond à une diminution de l'intensité d'émissions de ces sites. Cette réduction a été notamment rendu possible par la transformation des procédés, comme par exemple dans le secteur de la chimie, ou le développement de nouveaux procédés industriels ont permis de diminuer les émissions non-énergétiques et notamment une réduction de plus de 98 % des émissions de protoxyde d'azote (N2O) entre 1990 et 2022 pour la production d'acides adipique et nitrique.

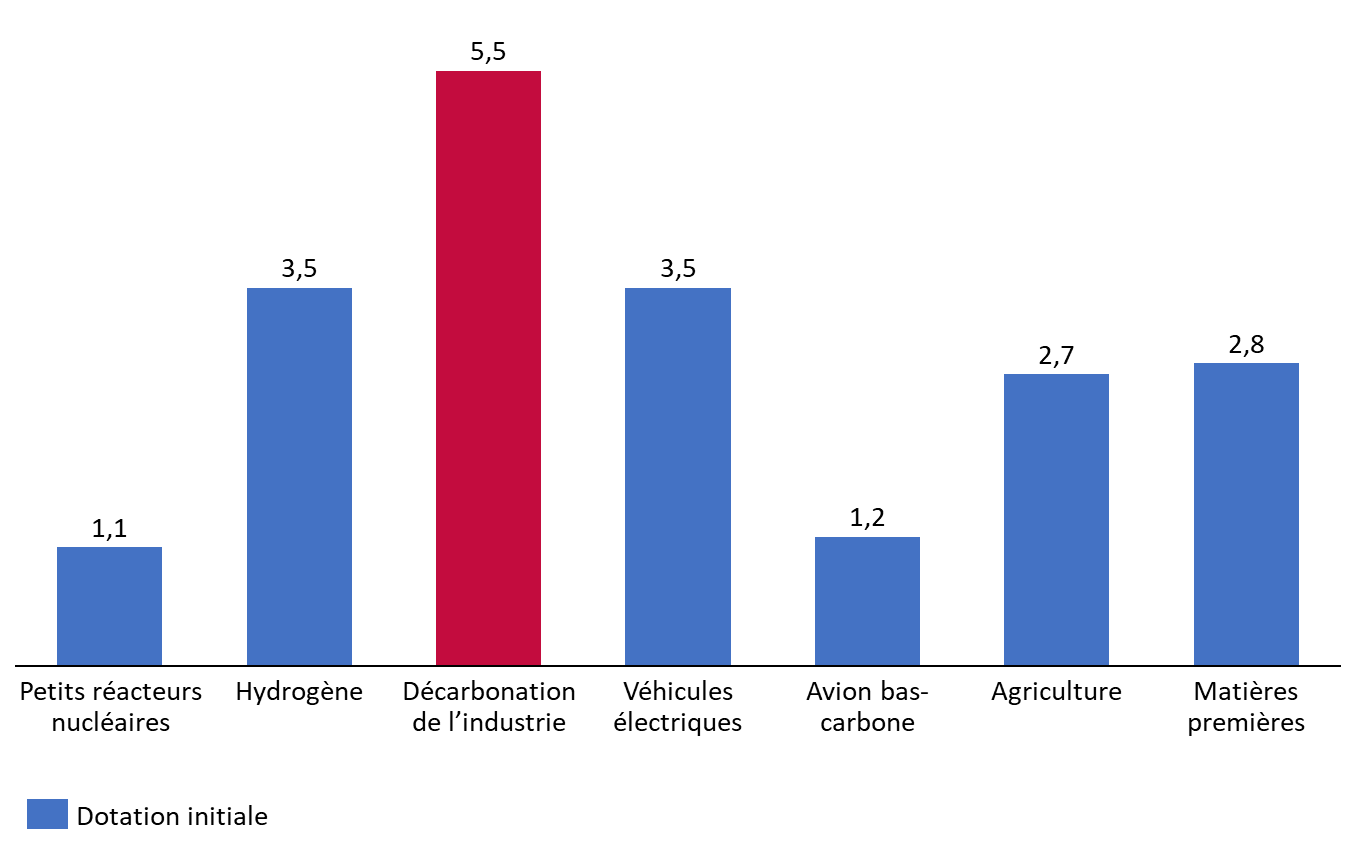

C'est dans ce contexte que le pPrésident de la République a consacré, lors du lancement du plan France 2030 le 12 octobre 2021, l'objectif de décarbonation de l'industrie comme un des axes d'investissements du plan.

Dans son discours de lancement, le Président de la République a présenté la décarbonation de l'industrie en France comme une « révolution productive » nécessaire pour assurer l'indépendance du pays. Le Président de la République a également estimé que cette stratégie serait « extrêmement onéreuse » et comprendrait « des investissements massifs de plusieurs centaines de millions d'euros par site industriel »15(*).

Par conséquent, l'objectif « décarboner notre industrie et la production d'intrants », devenu l'objectif n°3 du plan France 2030, est doté d'une enveloppe initiale de 5,5 milliards d'euros dans le plan. Il s'agit de la principale enveloppe de la section « transition écologique » du plan qui recouvre 20,3 milliards d'euros dans sa maquette initiale du plan.

Dotation initiale des objectifs et leviers de la

section « transition écologique »

du plan

France 2030

(en milliards d'euros)

Source : commission des finances, d'après les données du comité de surveillance des investissements d'avenir (CSIA)

b) L'objectif de neutralité carbone en 2050 et la cible européenne de réduction de 55 % des émissions en 2030 nécessitent une décarbonation rapide et profonde de l'industrie

La France a pris depuis les années 1990 de nombreux engagements en faveur de la préservation de l'environnement et de la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, en particulier depuis la signature de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) le 9 mai 1992.

L'accord de Paris du 12 décembre 2015 a consacré un objectif global de limitation du réchauffement climatique « nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels » ainsi que les principes d'équités et de responsabilité commune des États en matière de préservation de l'environnement16(*).

Pour mettre en oeuvre l'accord de Paris, la France a pris plusieurs engagements à l'échelle nationale et européenne pour limiter les émissions de gaz à effet de serre sur son territoire, et notamment dans le secteur industriel.

En premier lieu, à l'échelle de l'Union européenne, le Conseil européen a consacré en décembre 2019 un objectif de neutralité climatique à horizon 205017(*) et fixé en décembre 2020 un objectif de réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 203018(*).

Ces orientations adoptées à l'unanimité par les États-membres ont été consacré en droit de l'Union par le règlement (UE) du 30 juin 2021 sur le climat19(*), ou « loi européenne sur le climat », qui a consacré l'objectif de neutralité carbone en 205020(*) et de réduction de 55 % des émissions de GES entre 1990 et 203021(*).

En second lieu, à l'échelle de la France :

- la loi du 17 août 201522(*) relative à la transition énergétique pour la croissance verte a consacré un objectif de réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 203023(*) ;

- la loi du 8 novembre 201924(*) relative à l'énergie et au climat a consacré un objectif de neutralité carbone à l'horizon 205025(*).

Il est à relever que l'objectif intermédiaire de réduction des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2030 à l'échelle de la France doit être révisé pour être mis en cohérence avec l'objectif de 55 % adopté à l'échelle de l'Union européenne.

À cet égard, la décision prise par le Gouvernement de supprimer le volet programmatique de l'avant-projet de loi sur la souveraineté énergétique, puis de retarder la présentation de ce texte, a eu pour effet regrettable, comme l'a souligné la commission des affaires économiques du Sénat26(*), de retarder l'association du Parlement au travail d'adaptation des objectifs climatiques de la France au nouveau contexte juridique européen. Il est à souligner à ce titre que l'échéance fixée dans le code de l'énergie au 1er juillet 202327(*) n'a pas été respectée et qu'il est urgent d'associer la représentation nationale à la fixation des grands objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans un courrier au Premier ministre en date du 2 avril 2024, la présidente du Haut Conseil pour le climat a estimé que l'absence d'adoption de la loi de programmation « énergie et climat » dans les délais fixés par la loi était constitutive d'un « risque de recul de l'ambition de la politique climatique induit par les dérives de calendrier de ses instruments les plus structurants »28(*).

Les rapporteurs partagent enfin l'incompréhension de la commission des affaires économiques du Sénat29(*) devant le choix fait en avril 2024 par le Gouvernement de renoncer au dépôt d'un projet de loi de programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) qui aurait permis d'actualiser par la loi nos objectifs environnementaux et d'associer le Parlement à des choix structurants pour la conduite de nos politiques économiques et environnementales dans les années à venir.

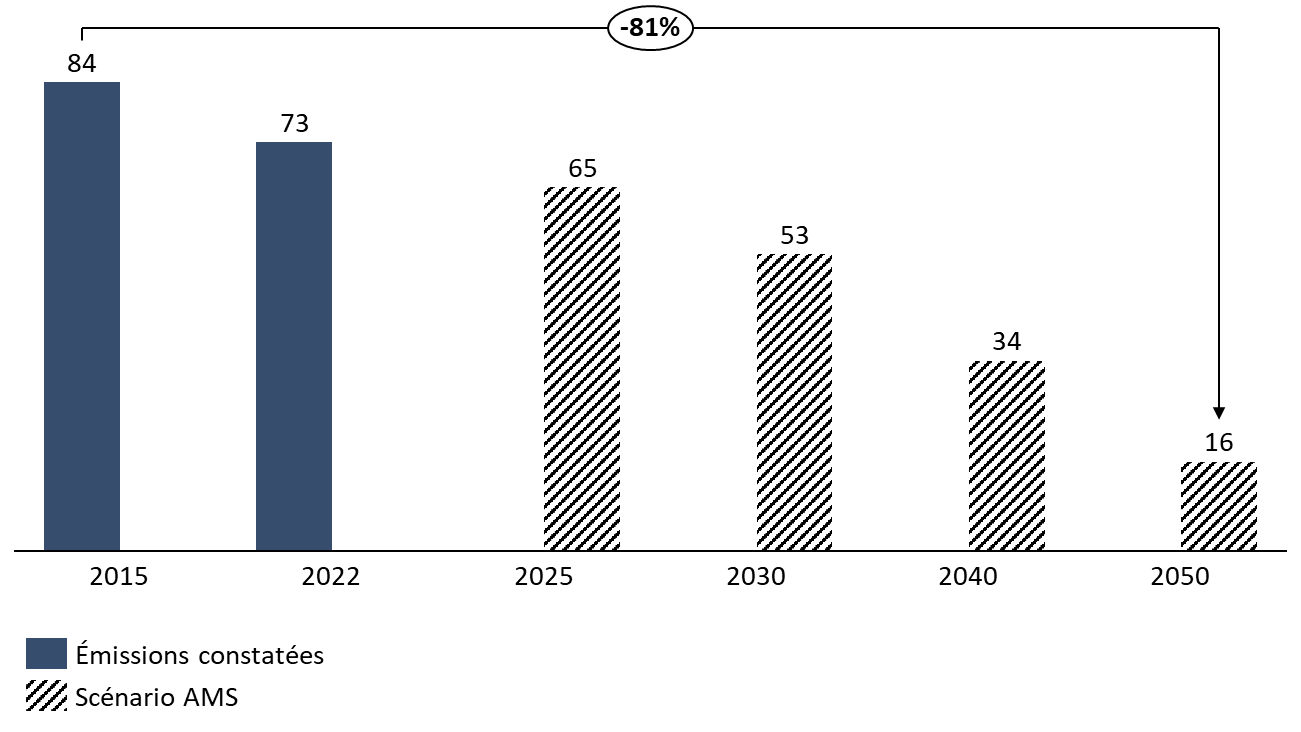

Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la France sont déclinés depuis novembre 2015 dans un document de synthèse, la stratégie nationale bas-carbone30(*), qui a été révisée avec la publication d'une nouvelle stratégie en mars 2020 (SNBC-2)31(*).

Pour le secteur industriel, la stratégie nationale bas carbone révisée fixe deux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre :

- une réduction de 35 % des émissions entre 2015 et 2030 ;

- une réduction de 81 % des émissions entre 2015 et 2050.

La stratégie nationale bas-carbone comporte également un scénario de référence, le scénario « avec mesures supplémentaires » (AMS), dont l'objet est de modéliser une trajectoire de réduction des émissions de GES pour chaque secteur afin d'atteindre les objectifs globaux de réduction des émissions. Ce scénario repose sur plusieurs hypothèses dont notamment « des besoins de la population en légère diminution » ainsi qu'un « changement important des modes de consommation, sans perte de confort »32(*).

Dans le secteur industriel, le scénario AMS prévoit le maintien d'un niveau de production similaire à 2015, grâce à la préservation de la compétitivité de l'industrie française.

Trajectoire de réduction des émissions de GES du secteur industriel dans la stratégie nationale bas-carbone révisée (SNBC-2)

(en millions de tonnes équivalent dioxyde de carbone)

Source : commission des finances, d'après les données de la SNBC-2

Les rapporteurs relèvent que le rythme actuel de décarbonation du secteur industriel ne suffira pas à respecter la trajectoire fixée dans la stratégie nationale bas-carbone révisée (SNBC-2).

En effet, entre 2015 et 2022, le volume de réduction annuelle moyenne des émissions de GES du secteur industriel a été de 1,6 MtCO2éq, soit 1,9 % des émissions en 2015.

Si un rythme de réduction annuel de 1,9 % des émissions du secteur est observé de 2023 à 2025, les émissions atteindront à cette date 66 MtCO2éq, soit 1 MtCO2éq de plus que le point de passage intermédiaire fixé dans la stratégie nationale bas-carbone révisée (SNBC-2).

Alors qu'une nouvelle révision de la stratégie nationale bas-carbone est programmée au plus tard en mars 202533(*) et que les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire national consacrés dans le code de l'énergie34(*) n'ont toujours pas été mis à jour ni fait l'objet d'un débat législatif devant le Parlement depuis le rehaussement des objectifs de l'Union européenne, les rapporteurs soulignent que le rythme actuel des investissements dans la décarbonation de l'industrie se révèle en deçà de la trajectoire adoptée en 2020.

2. Les investissements de décarbonation de l'industrie sont orientés en priorité vers les quatre filières les plus émettrices qui représentent 85 % des émissions du secteur

a) Les émissions du secteur industriel sont concentrées dans un nombre réduit de sites susceptibles de mobiliser des leviers communs de décarbonation

Alors qu'il représente le troisième poste d'émission de gaz à effet de serre sur le territoire, le secteur industriel se caractérise par une très forte concentration de ses émissions de gaz à effet de serre à la fois du point de vue des filières concernées et des sites de production associés.

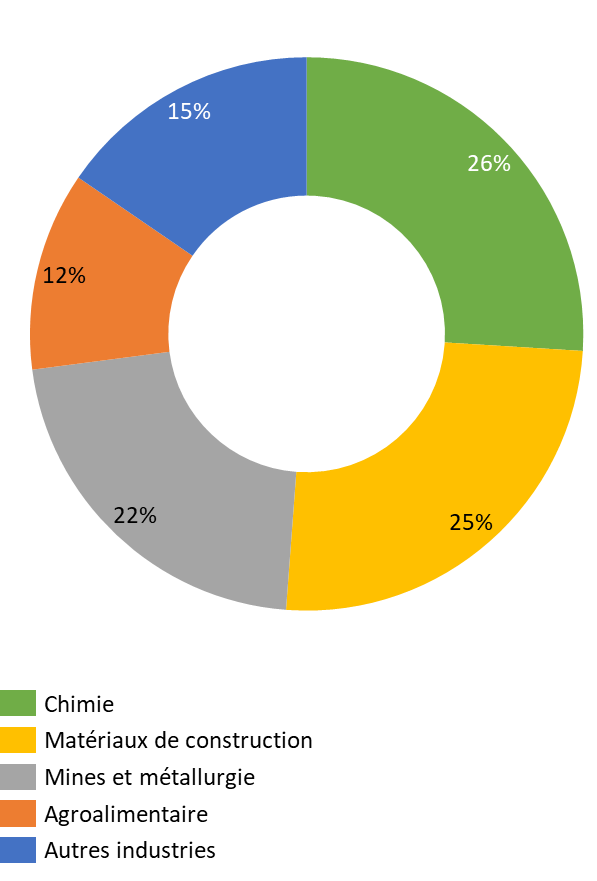

Du point de vue des filières, il est ainsi à relever que quatre grandes filières d'industrie lourde (chimie ; matériaux de construction ; mines et métallurgie ; agroalimentaire) concentrent 85 % des émissions du secteur, soit 61,7 MtCO2éq d'émissions en 2022.

Répartition par filières des

émissions industrielles de GES

sur le territoire national

(en millions de tonnes équivalent dioxyde de carbone)

Source : commission des finances, d'après les données du CITEPA

Le système d'échange de quotas d'émission (SEQE) qui a été mis en place à l'échelle de l'Union européenne à partir de 2005 pour les installations industrielles les plus émettrices permet d'identifier les sites industriels à décarboner en priorité sur le territoire. En 2019, les 600 installations industrielles françaises incluses dans le périmètre du système d'échange de quotas d'émission représentaient 78 % des émissions de GES du secteur de l'industrie manufacturière35(*).

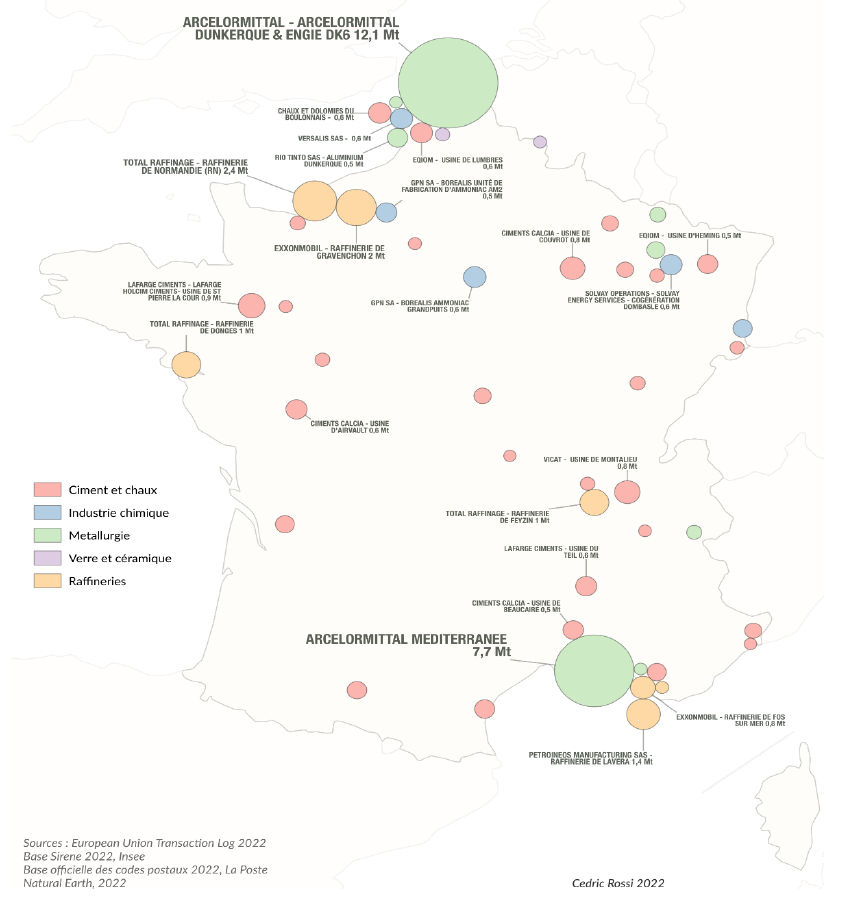

Cette concentration se traduit enfin par un poids significatif dans les émissions du secteur, et dans celles de l'ensemble de l'appareil productif, des cinquante sites industriels les plus émetteurs. En 2019, ces cinquante sites représentaient 43 MtCO2éq c'est-à-dire non seulement 54 % des émissions du secteur industriel mais également 10% des émissions de GES en France.

Cette concentration particulière des émissions au sein du secteur de l'industrie manufacturière se traduit par une capacité d'influence accrue pour les entreprises qui atteignent une taille critique et contrôlent plusieurs installations lourdes sur le territoire. À titre d'illustration, les trois sites de production d'acier de la société ArcelorMittal en France, situés respectivement à Dunkerque, Fos-sur-Mer et Florange, représentaient en 2019 des émissions de 19,3 MtCO2éq. L'activité des sites sidérurgiques d'ArcelorMittal représentait donc 24 % des émissions de l'industrie en France et 4,5 % des gaz à effet de serre émis sur le territoire français.

Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des sites industriels, les entreprises concernées sont encouragées par la puissance publique à investir dans quatre « leviers de décarbonation » identifiés par l'État et par les industriels comme prioritaires :

- l'électrification des procédés, c'est-à-dire le fait de substituer, dans l'ensemble des filières industriels, des moteurs électriques aux moteurs alimentés par des sources d'énergie fossile. Ce premier levier permet de réduire largement les émissions énergétiques des sites concernés ;

- l'utilisation de l'hydrogène décarboné à la fois comme source d'énergie pour réduire les émissions énergétiques et comme intrant pour réduire les émissions non-énergétiques de certains procédés industriels dans les secteurs de la chimie et de la sidérurgie ;

- l'utilisation de la biomasse, c'est-à-dire de la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique36(*), soit pour produire des chaleurs haute-température qui sont nécessaires à certains procédés industriels, soit pour se substituer aux composés pétrochimiques dans le cadre de la chimie biosourcée. Ce levier permet de réduire les émissions énergétiques et non-énergétiques de l'industrie ;

- les technologies de capture et de séquestration du carbone (CCS37(*)) dans les formations géologiques profondes pour les émissions résiduelles de gaz à effet de serre qui ne pourront pas être évitées, y compris à long terme. Ce levier permet de réduire les émissions non-énergétiques nettes de l'industrie.

b) La stratégie de soutien public à l'investissement s'articule autour de quatre grandes filières et de cinquante sites prioritaires en matière de décarbonation de l'industrie

(1) Les cinquante sites industriels les plus émetteurs ont signé un « contrat de transition écologique » non contraignant avec l'État

Le premier axe central de la décarbonation de l'industrie est constitué autour de la décarbonation des cinquante sites industriels les plus émetteurs de gaz à effet de serre qui représentaient en 2019 des émissions de 43 MtCO2éq, soit 10 % des émissions de gaz à effet de serre en France.

Carte des cinquante sites les plus émetteurs

(émissions de 2019 en équivalent dioxyde de carbone)

Source : ministère chargé de l'industrie, avril 2023

Les grandes orientations de cet axe de décarbonation des cinquante sites industriels les plus émetteurs ont été fixées par le Président de la République le 8 novembre 2022 'à l'occasion de sa réunion avec les dirigeants des cinquante sites industriels qui émettent le plus de gaz à effet de serre.

Président de la RépubliqueUn objectif de « division par deux en dix ans » des émissions de gaz à effet de serre a alors été fixé. Cette trajectoire se traduit par un objectif de 20 MtCO2éq évités sur les cinquante sites les plus émetteurs à horizon 2030.

Pour atteindre cet objectif, le Président de la République a évoqué la mise en place « d'une stratégie d'investissements massive et rapide, d'investissements publics et privés pour accompagner ces transitions », en insistant sur la nécessité de mettre en place « une stratégie nationale avec des rendez-vous pour que ça aille beaucoup plus vite » et pour pouvoir « donner de la visibilité »38(*).

Il a fixé un objectif de signature, dans un délai de six mois et pour chacun des cinquante sites concernés, d'un « contrat de transition écologique » dont le contenu devait préciser « les choix des technologies retenues, les investissements prévus, les aides » publiques à mettre en place.

Au cours de l'année 2023, les services du ministre chargé de l'industrie ont négocié avec les industriels concernés les dits « contrats de transition écologique ».

En novembre 2023, c'est-à-dire avec six mois de retard par rapport au délai fixé, les industriels39(*) responsables des cinquante sites les plus émetteurs sur le territoire national ont signés avec le ministre de l'industrie les trente-deux contrats de transition écologique (CTE) qui couvrent les cinquante sites les plus émetteurs, certains contrats couvrant plusieurs sites.

Le périmètre du dispositif de contractualisation avec les cinquante sites recouvre en réalité, d'après le dossier de presse publié par le Gouvernement, quarante-huit sites industriels, étant donné que le périmètre retenu recouvre 49 sites industriels40(*) et que le groupe ExxonMobil n'a pas signé de contrat de transition écologique (CTE) pour le site industriel de production d'oléfines de Gravenchon.

Les trente-deux contrats de transition écologique signés par les industriels et l'État constituent des documents non-contraignants, dont l'objet est de documenter les besoins d'investissements pluriannuels des industriels pour atteindre les objectifs fixés en matière de décarbonation de l'industrie.

Ces contrats, publiés sur le site du ministère chargé de l'industrie, sont constitués de documents très courts qui rappellent les objectifs de réductions des émissions de gaz à effet de serre de la France et se bornent à rappeler que « l'État et l'industriel s'efforceront de soutenir la mise en oeuvre des actions envisagées par l'industriel pour oeuvrer à la décarbonation du site, tant que cela est technologiquement, économiquement et écologiquement compatible avec les objectifs qui ont prévalu lors de la rédaction » du contrat.

La principale contribution de ces contrats est la fixation, pour chacun d'eux, de deux cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030 et à horizon 2050. Cette cible, qui concerne les émissions dans le périmètre du SEQE, est exprimée en proportion de baisse par rapport aux émissions de 2015. Certains industriels distinguent en outre deux voire trois scénarios (tendanciel, central et ambitieux) et fixent des cibles distinctes selon chaque scénario.

Enfin, les industriels indiquent dans chaque contrat les leviers de décarbonation identifiés pour atteindre les cibles fixées, sans entrer dans le détail des investissements associés.

Quatre exemples de contrat de transition écologique (CTE)

Le groupe TotalEnergies a signé son contrat de transition écologique (CTE) le 15 novembre 2023. Il couvre, dans le périmètre des 49 sites industriels les plus émetteurs, les sites de Gonfreville et de Feyzin.

Les cibles fixées pour ces sites sont une réduction de 50 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2015 à horizon 2030 et l'atteinte de la neutralité carbone en 2050.

Les leviers identifiés dans le CTE sont : l'électrification des installations ; le renforcement de l'efficacité énergétique et l'utilisation de l'hydrogène décarboné comme source d'énergie ; le captage et le stockage du carbone pour les émissions incompressibles.

Le groupe Holcim a signé son contrat de transition écologique (CTE) le 17 novembre 2023. Il couvre, dans le périmètre des 49 sites industriels les plus émetteurs, les sites de Saint-Pierre-la-Cour, du Teil, de Port-la-Nouvelle, de Martres, de La Malle, de Val d'Azergues et d'Alkirch.

Les cibles fixées pour ces sites sont une réduction entre 47 % (scénario central) et 69 % (scénario ambitieux) des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2015 à horizon 2030 et une réduction de 95 % à horizon 2050.

Les leviers identifiés dans le CTE sont : sobriété énergétique ; amélioration de l'efficacité énergétique ; réduction du taux de clinker ; utilisation de matières décarbonées ; le captage et le stockage de carbone.

Le groupe ArcelorMittal a signé son contrat de transition écologique (CTE) le 15 novembre 2023. Il couvre, dans le périmètre des 49 sites industriels les plus émetteurs, les sites de Dunkerque, de Fos-sur-Mer et de Florange.

Les cibles fixées pour ces sites sont une réduction de 35 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2015 à horizon 2030 et l'atteinte de la neutralité carbone à horizon 2050.

Les leviers identifiés dans le CTE sont : l'augmentation du recyclage de l'acier ; l'utilisation de l'hydrogène pour réduire le minerai de fer ; le captage et le stockage de carbone.

Le groupe Roquette Frères a signé son contrat de transition écologique (CTE) le 16 novembre 2023. Il couvre, dans le périmètre des 49 sites industriels les plus émetteurs, le site de Lestrem.

Les cibles fixées pour ces sites sont une réduction entre 40 % (scénario central) et 42 % (scénario ambitieux) des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2015 à horizon 2030 et une réduction entre 65 % (scénario central) et 93 % (scénario ambitieux) à horizon 2050.

Les leviers identifiés dans le CTE sont : l'efficacité énergétique ; la mobilisation de combustibles moins émetteurs de GES ; l'électrification des procédés ; le changement des procédés de production.

En additionnant les objectifs de réduction d'émission de gaz à effet de serre pour les 49 sites industriels les plus émetteurs inscrits dans les contrats de transition écologique (CTE), le Gouvernement a annoncé en novembre 2023 une cible globale de réduction des émissions de 22 MtCO2éq à horizon 2030 pour ces 49 sites41(*), en retenant à chaque fois le scénario ambitieux pour les sites concernés, ce qui implique des investissements rapides et substantiels de transformation de ces industries.

Pour financer les aides publiques nécessaires pour déclencher les investissements utiles à la décarbonation de ces sites industriels, le Président de la République indiquait dans son discours du 8 novembre 2022 l'existence d'une enveloppe de « plus de 5 milliards d'euros au sein de France 2030 qui seront dédiés pour décarboner notre industrie »42(*), en faisant le lien entre la stratégie de décarbonation des 50 sites industriels les plus émetteurs et l'objectif n°3 du plan France 2030 lancé en octobre 2021.

(2) Les quatre grandes filières les plus émettrices ont élaboré avec l'État des feuilles de route sur la décarbonation de l'industrie

Parallèlement à l'exercice de planification opéré avec les groupes contrôlant les 49 sites industriels les plus émetteurs sur le territoire, les services du ministère chargé de l'industrie ont élaboré avec les organisations professionnelles industrielles des « feuilles de route de décarbonation » pour chacune des quatre grandes filières émettrices suivantes : la chimie ; les matériaux de construction ; la filière « mines et métallurgie » ; l'agroalimentaire.

(a) La filière chimie

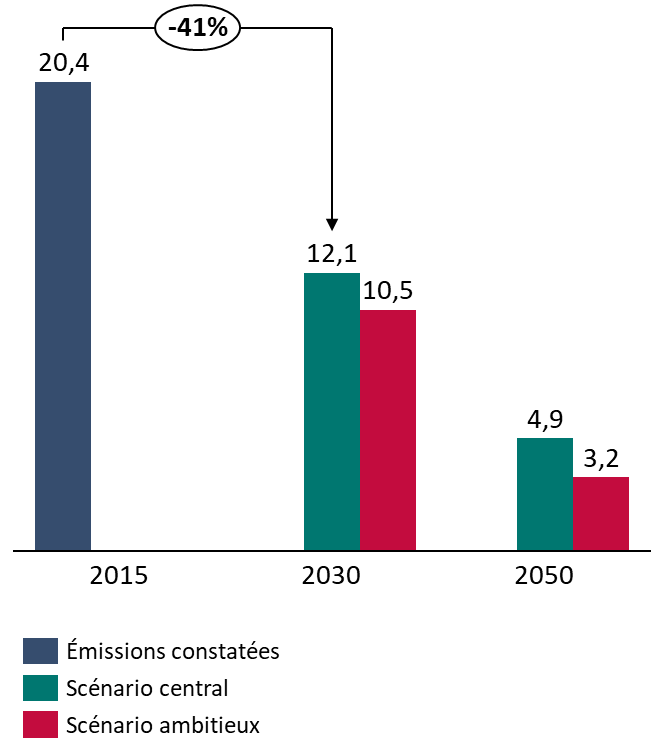

En premier lieu, la filière chimie représentait en 2022 des émissions de gaz à effet de serre de 19 MtCO2éq, soit 26 % des émissions du secteur industriel. La filière représente 4 000 entreprises sur le territoire français employant 225 000 salariés43(*).

La feuille de route actualisée publiée en juin 2023 prévoit une réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 2015 entre 41 % (scénario central) et 49 % (scénario ambitieux). Les cibles de réduction sont portées entre 76 % (scénario central) et 84 % (scénario ambitieux) à horizon 2050.

Cibles de réduction des émissions de la filière « chimie »

(en millions de tonnes équivalent dioxyde de carbone)

Source : commission des finances, d'après les données du conseil national de l'industrie

Pour atteindre ces cibles, les industriels de la chimie identifient plusieurs leviers :

- la poursuite du renforcement de l'efficacité énergétique de la filière, en exploitant des gisements d'économie d'énergie notamment en matière de valorisation de la chaleur fatale industrielle ;

- l'électrification des procédés, en utilisant des technologies de substitution à la combustion d'énergie fossile notamment les chaudières électriques ;

- l'utilisation de la biomasse comme source d'énergie bas-carbone pour se substituer aux combustibles fossiles ;

- la poursuite du déploiement des technologies d'abattement des émissions de protoxyde d'azote (N2O) qui résultent des procédés de production des acides nitriques, adipiques et glyoxylique ;

- le remplacement des hydrofluorocarbures (HFC) par des produits de substitution notamment dans les secteurs du froid et de la climatisation ;

- la production d'hydrogène bas-carbone par l'électrolyse de l'eau ;

- la capture et la séquestration de carbone (CCS).

Enfin, la feuille de route évalue le montant des investissements nécessaires pour réaliser cette trajectoire de décarbonation entre 4 et 6 milliards d'euros à horizon 2030 et entre 14 et 19 milliards d'euros à horizon 2050.

(b) Les filières des matériaux de construction et minéraux non métalliques

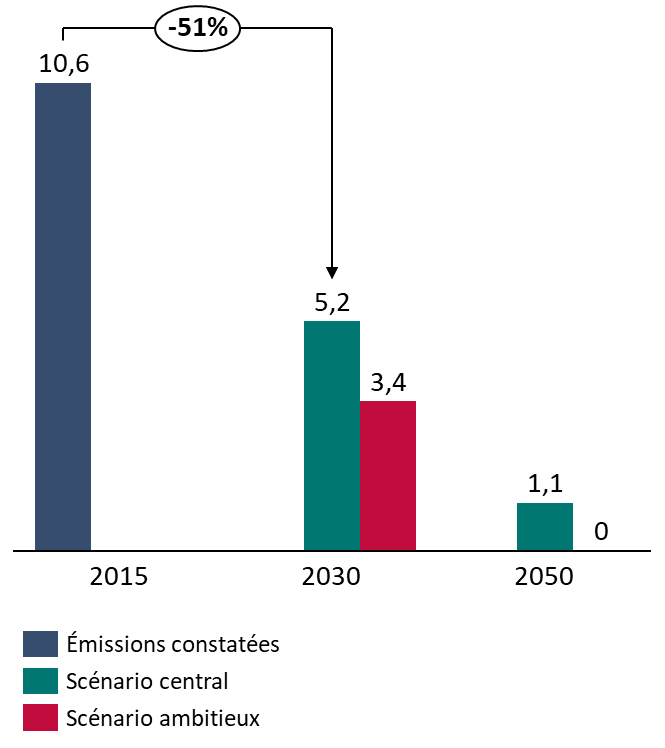

En deuxième lieu, le sous-secteur des matériaux de construction et minéraux non métalliques recouvre plusieurs filières dont notamment celles de la production de chaux, de ciment, de tuiles et briques et de verre. La filière du ciment, qui est la principale filière du sous-secteur, représentaient en 2021 des émissions de 10 MtCO2éq soit 52 % des émissions du sous-secteur des matériaux de construction et minéraux non métalliques et 13 % des émissions du secteur industriel dans son ensemble.

La filière du ciment est constituée de vingt-cinq cimenteries, dont vingt figurent parmi les 49 sites les plus émetteurs du territoire, et représente 4 500 emplois directs sur le territoire national44(*). Dans le processus de fabrication du ciment, qui se décompose entre la fabrication du clinker et la préparation du ciment, en ajoutant d'autres constituants, c'est l'étape de fabrication du clinker qui est la plus émettrice de gaz à effet de serre. En effet, la fabrication du clinker, obtenue par la cuisson d'un mélange de roche calcaire et d'argile, nécessite d'une part une cuisson dans un four rotatif à 1 450°C et d'autre part le procédé industriel de décarbonatation du calcaire qui sépare le calcaire (CaCO3) en chaux (CaO) et en dioxyde de carbone (CO2) est par nature émetteur de dioxyde de carbone (CO2). Dans le processus de fabrication du clinker, les émissions non-énergétique de gaz à effet de serre représentent deux tiers des émissions.

La feuille de route publiée en mai 2023 prévoit une réduction entre des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 2015 entre 51 % (scénario central) et 70 % (scénario ambitieux). Les cibles de réduction sont portées entre 90 % (scénario central) et 100 % (scénario ambitieux) à horizon 2050.

Cibles de réduction des émissions de la filière « ciment »

(en millions de tonnes équivalent dioxyde de carbone)

Source : commission des finances, d'après les données du conseil national de l'industrie

Pour atteindre ces cibles, les industriels du ciment identifient plusieurs leviers :

- la poursuite de l'amélioration de l'efficacité énergétique de la filière, notamment par la mise en place de système de récupération de chaleur ;

- l'utilisation de la biomasse en remplacement des combustibles fossiles dans le processus de cuisson pour la fabrication du clinker ;

- la réduction de la teneur en clinker du ciment en les remplaçant par d'autres constituants ;

- le développement des ciments alternatifs fabriquées à partir de nouveaux clinkers obtenus avec des températures de cuisson inférieures aux températures actuelles ;

- la capture et la séquestration de carbone (CCS).

Enfin, la feuille de route évalue le montant des investissements nécessaires pour réaliser cette trajectoire de décarbonation, à horizon 2040, à 1,7 milliards d'euros pour les investissements correspondant aux leviers existants et entre 2 et 4 milliards d'euros pour le déploiement des technologies de capture du carbone résiduel émis par les cimenteries.

(c) La filière « mines et métallurgie »

En troisième lieu, la filière « mines et métallurgie » représentait en 2015 des émissions de 26 MtCO2éq. Les émissions de cette filière sont particulièrement concentrées et les trois usines sidérurgiques d'ArcelorMittal représentent plus de 80 % des émissions de la filière.

La feuille de route publiée en mai 2021 fixe des objectifs distincts pour le secteur sidérurgique intégré, pour le secteur de l'aluminium et pour la société Eramet.

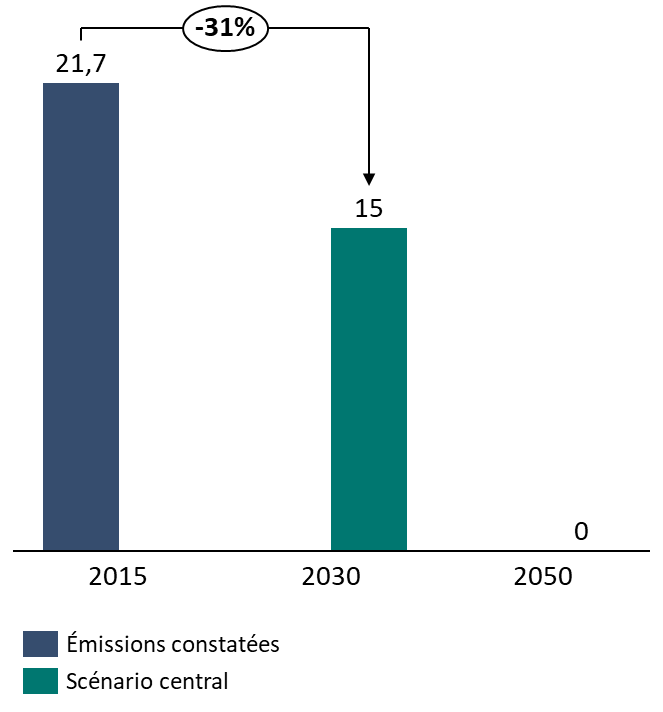

Pour le secteur de la sidérurgie intégrée, la feuille de route fixe un objectif de réduction de 31 % des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 2015 grâce à la transformation des sites de Dunkerque et de Fos-sur-Mer45(*). La feuille de route mentionne également un objectif de neutralité carbone à horizon 2050.

Cibles de réduction des émissions du secteur sidérurgique intégré

(en millions de tonnes équivalent dioxyde de carbone)

Source : commission des finances, d'après les données du conseil national de l'industrie

Pour atteindre ces cibles, les industriels du secteur sidérurgique intégré identifient plusieurs leviers :

- l'amélioration de l'efficacité énergétique ;

- l'augmentation du taux de recyclage de l'acier circulaire ;

- la mise en place de « hauts-fourneaux verts » (Smart Carbon) d'une part en réinjectant du gaz de cokerie (60 % d'hydrogène et 22 % de méthane notamment) pour remplacer le charbon fossile dans le procédé de fabrication de l'acier et d'autre part en utilisant de la biomasse pour remplacer des combustibles fossiles ;

- la capture et la séquestration de carbone (CCS) ;

- au-delà de 2030, la réduction de minerai de fer avec de l'hydrogène décarboné ou par un procédé d'électrolyse.

Enfin, la feuille de route évalue le montant de l'investissement d'ArcelorMittal en dix ans dans les usines de Dunkerque et de Fos-sur-Mer à 1,8 milliard d'euros.

(d) Les industries agroalimentaires (IAA)

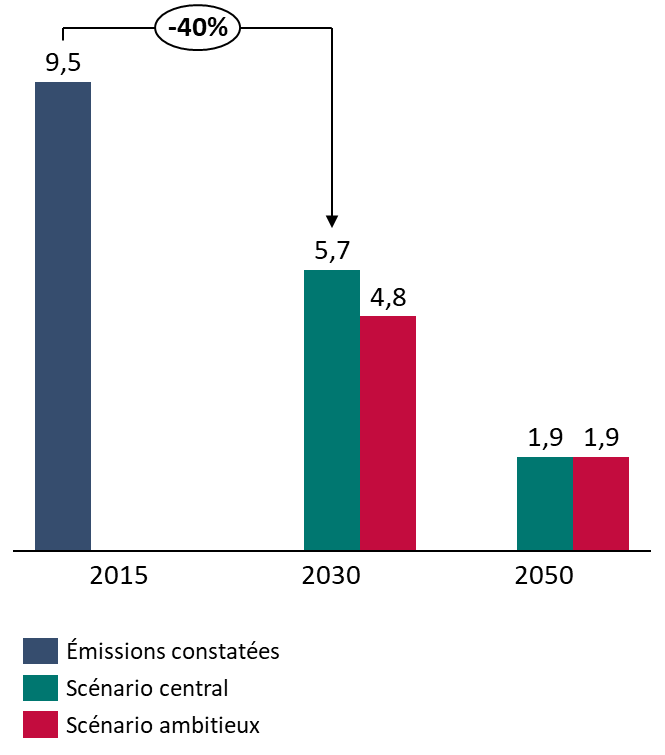

En quatrième lieu, le sous-secteur des industries agroalimentaires représentait des émissions de 8,5 MtCO2éq en 2022. Ce sous-secteur est caractérisé par une grande dispersion des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire, ces émissions étant réparties entre différentes filières dont notamment la production de sucre (30 % des émissions), d'amidon (20 % des émissions) ou de produits laitiers (20 % des émissions). Les industries agroalimentaires (IAA) représentent plus de 17 000 entreprises en France dont 98 % sont des très petites entreprises ou des petites et moyennes entreprises (TPE/PME).

La feuille de route publiée en septembre 2023 prévoit une réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 2015 entre 40 % (scénario central) et 50 % (scénario ambitieux). La cible de réduction est portée à 80 % à horizon 205046(*).

Cibles de réduction des émissions de la filière agroalimentaire

(en millions de tonnes équivalent dioxyde de carbone)

Source : commission des finances, d'après les données de l'ANIA

Pour atteindre ces cibles, les industriels de la filière agroalimentaire identifient plusieurs leviers :

- la poursuite de l'amélioration de l'efficacité énergétique de la filière, notamment en mettant en place des cogénérations à haut-rendement qui permettent une production combinée de chaleur et d'électricité ;

- le remplacement des combustibles fossiles notamment par l'électrification de certains procédés, l'utilisation de chaudières biomasse et la valorisation énergétique de la biomasse endogène par la méthanisation ;

- le remplacement des hydrofluorocarbures (HFC) par des fluides frigorigènes naturels.

Enfin, la feuille de route évalue le montant des investissements nécessaires entre 2015 et 2030 entre 5,2 milliards d'euros (scénario central) et 6,9 milliards d'euros (scénario ambitieux). À horizon 2050, le montant des investissements nécessaire est estimé à 16 milliards d'euros.

* 5 Stratégie nationale bas-carbone révisée (SNBC-2), mars 2020, p. 110.

* 6 Hydrofluorocarbure.

* 7 Perfluorocarbures.

* 8 Hexafluorure de soufre.

* 9 Trifluorure d'azote.

* 10 Pour rappel, le pouvoir de réchauffement global (PRG) cumulé à cent ans est un coefficient qui correspond au rapport entre l'énergie renvoyée vers le sol par un kilogramme du gaz concerné et l'énergie renvoyée vers le sol par un kilogramme de dioxyde de carbone, pendant une période de référence qui est par convention fixée à cent ans.

* 11 À titre illustratif, l'hexafluorure de soufre (SF6) a un pouvoir de réchauffement global cumulé à cent ans de 23 500.

* 12 Stratégie nationale bas-carbone révisée (SNBC-2), mars 2020, p. 111.

* 13 CITEPA, 2023, Rapport d'inventaire SECTEN.

* 14 Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie.

* 15 Président de la République, 12 octobre 2021, Discours à l'occasion de la présentation du plan France 2030.

* 16 Article 2.

* 17 Conclusions du Conseil européen du 12 décembre 2019, §1.

* 18 Conclusions du Conseil européen du 11 décembre 2020, §12.

* 19 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique.

* 20 Article 2.

* 21 Article 4.

* 22 Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

* 23 Art. L. 100-4 du code de l'énergie, 1° du I.

* 24 Loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat.

* 25 Art. L. 100-4 du code de l'énergie, 1° du I.

* 26 Communiqué de presse du 17 janvier 2024 de la commission des affaires économiques du Sénat.

* 27 Art. L. 100-1 A du code de l'énergie.

* 28 Présidente du Haut Conseil pour le climat, 2 avril 2024, Courrier au Premier ministre relative à la réaffirmation de l'engagement climatique de la France avec une trajectoire lisible et mobilisatrice.

* 29 Communiqué de presse du 15 avril 2024 de la commission des affaires économiques du Sénat.

* 30 Décret n°2015-1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone.

* 31 Décret n°2020-457 du 21 avril 2020 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone.

* 32 Stratégie nationale bas-carbone révisée (SNBC-2), mars 2020, p. 21.

* 33 « Tous les cinq ans, la stratégie bas-carbone fait l'objet d'un cycle complet de révision », v. Stratégie nationale bas-carbone révisée (SNBC-2), mars 2020, p. 132.

* 34 Art. L. 100-4.

* 35 Gouvernement, 22 novembre 2023, Signature des contrats de transition écologique de l'industrie.

* 36 Art. L. 211-2 du code de l'énergie.

* 37 Carbon Capture and Storage (CCS).

* 38 Discours du Président de la République du 8 novembre 2022 à l'occasion de la réunion avec les dirigeants des cinquante sites industriels qui émettent le plus de gaz à effet de serre en France.

* 39 Alsachimie, Aluminium Dunkerque, Arc France, ArcelorMittal, Butachimie, Cristal Union, Eqiom, Heidelberg Matérials, Holcim, Humens, LAT Nitrogen, Lhoist, LyondellBasell, Naphtachimie, Saint Gobain, Petroineos Manufacturing France, Roquette Frères, Solvay, TotalEnergies, Trimet, Versalis, Vicat et Yara.

* 40 Gouvernement, 22 novembre 2023, dossier de presse « Signature des contrats de transition écologique de l'industrie », p. 8.

* 41 Gouvernement, 22 novembre 2023, dossier de presse « Signature des contrats de transition écologique de l'industrie », p. 10.

* 42 Discours du Président de la République du 8 novembre 2022 à l'occasion de la réunion avec les dirigeants des cinquante sites industriels qui émettent le plus de gaz à effet de serre en France.

* 43 Conseil national de l'industrie, juin 2023, Feuille de route de décarbonation de la chimie en France.

* 44 Conseil national de l'industrie, mai 2023, Feuille de route de décarbonation de la filière « ciment ».

* 45 Conseil national de l'industrie, mai 2021, Feuille de route de la filière « mines et métallurgie ».

* 46 Association nationale des industries agroalimentaires (ANIA), septembre 2023, Feuille de route relative à la décarbonation des industries agroalimentaires.