II. LA FISCALITÉ, UN OUTIL DIVERSEMENT MOBILISÉ EN APPUI AUX POLITIQUES DE PRÉVENTION

A. UNE PRÉVALENCE DU TABAGISME TOUJOURS FORTE MALGRÉ LE NIVEAU ÉLEVÉ DE LA FISCALITÉ

1. Une lutte contre le tabagisme reposant fortement sur la fiscalité

La fiscalité du tabac a été modifiée par la LFSS 2023, essentiellement pour aligner la taxation du tabac à rouler et du tabac à chauffer sur celle des cigarettes. Son produit annuel est de près de 14 milliards d'euros, correspondant en quasi-totalité aux droits de consommation sur les tabacs. Elle est affectée à la Cnam.

Elle est présentée plus en détail en annexe II au présent rapport.

Montant des taxes sur les produits du tabac

(en millions d'euros)

|

|

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

2023 |

2024 (p) |

|

Droits de consommation sur les tabacs |

11 133 |

11 169 |

11 236 |

11 421 |

11 224 |

11 394 |

12 324 |

12 632 |

14 420 |

14 346 |

13 398 |

13 252 |

13 592 |

|

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs |

325 |

325 |

325 |

330 |

327 |

330 |

344 |

394 |

420 |

393 |

366 |

362 |

360 |

|

Total |

11 458 |

11 494 |

11 561 |

11 751 |

11 551 |

11 724 |

12 668 |

13 026 |

14 840 |

14 739 |

13 764 |

13 614 |

13 952 |

Source : DGFiP (réponse au questionnaire des rapporteures)

a) Une fiscalité correspondant à plus de 80 % du prix des cigarettes, qui place la France parmi les six États de l'OCDE où leur prix est le plus élevé

Le prix de vente des différents produits est fixé par les fabricants et homologué par arrêté sur l'ensemble du territoire.

À partir de ce prix de vente sont calculés :

- la « remise », qui constitue la rémunération du buraliste et dont le taux est actuellement de 10,19 % ;

- l'accise sur les produits du tabac, égale soit à un minimum de perception, soit à la somme du prix de vente multiplié par le taux de l'accise et du tarif de l'accise. Les minima, taux et tarifs diffèrent selon la catégorie fiscale96(*). Les minima et tarifs sont indexés chaque 1er janvier sur l'inflation par arrêté. La LFSS 2023 a supprimé la disposition selon laquelle leur évolution annuelle ne pouvait excéder 1,8 %97(*) ;

- la TVA dite « en dedans », correspondant à 16,6667 % du prix de vente98(*).

À titre d'illustration, le tableau ci-après décompose le prix d'un paquet de cigarettes au 1er janvier 2024.

Celui-ci est d'environ 12,5 euros, dont 8,5 euros d'accise (taux en % du prix de vente plus tarif à l'unité), 2 euros de TVA (taux de 16,6667 % du prix de vente), 1 euro pour le buraliste (taux de 10,09 % du prix de vente) et 1 euro pour le fabricant (par différence).

Décomposition du prix d'un paquet de 20 cigarettes (1er janvier 2024)

(en euros)

|

Structure du prix |

Taux / Tarif |

Cigarettes « bas de marché » |

Cigarettes « premium » |

|

Prix de vente au détail (pour un paquet de 20 cigarettes) |

11,50 |

12,50 |

|

|

Accise hors minimum de perception |

|||

|

Taux de l'accise |

55 % |

6,33 |

6,88 |

|

Tarif de l'accise (en € pour 1 000 unités) |

71,30 |

1,43 |

1,43 |

|

Minimum de perception (en € pour 1000 unités) - non concerné ici |

371,40 |

7,43 |

7,43 |

|

TVA « en dedans » sur le prix de vente au détail |

16,6667 % |

1,92 |

2,08 |

|

Remise brute du débitant de tabac |

10,19 % |

1,17 |

1,27 |

|

Marge du fabricant |

0,66 |

0,84 |

|

|

Total |

11,5 |

12,5 |

Source : DGDDI (réponse au questionnaire des rapporteures)

Il en résulte que la France fait partie des six États couverts par les statistiques de l'OCDE où le prix du paquet de cigarettes est le plus élevé99(*). En Europe, seuls le Royaume-Uni et l'Irlande ont des tarifs supérieurs (cf. annexe III).

b) D'autres outils essentiels concourent à la lutte contre le tabagisme

La politique de lutte contre le tabagisme ne se limite pas à la fiscalité.

On peut en particulier mentionner les mesures portées par deux lois « fondatrices » :

- la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, dite « loi Veil », a interdit la publicité pour les produits du tabac à la radio, à la télévision, sur la voie publique et dans les publications destinées à la jeunesse (mais pas dans le reste de la presse écrite). Elle a en outre imposé l'inscription de la mention « abus dangereux » sur les paquets de cigarettes ;

- la « loi Évin »100(*) de 1991, portant également sur la lutte contre l'alcoolisme, a renforcé l'encadrement de la publicité (notamment en interdisant la publicité indirecte101(*), en réaction à certaines pratiques des grandes marques de tabac102(*)). Afin de lutter contre le tabagisme passif, elle interdit, dans son article 16 (actuel article L. 3512-8 du code de la santé publique), de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. Elle a en outre instauré une manifestation annuelle intitulée « jour sans tabac ».

L'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif étant en pratique peu appliquée103(*), le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 l'a renforcée à compter du 1er février 2007104(*), prévoyant qu'il n'était possible de fumer que dans les emplacements mis, le cas échéant, à disposition des fumeurs. Cette interdiction a été étendue au vapotage par le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017.

Plus récemment, ont été instaurés :

- à l'automne 2016, la campagne « Mois sans tabac », inspirée par le Stoptober britannique et lors de laquelle les fumeurs sont invités à cesser de fumer pendant un mois ;

- le 1er janvier 2017, le paquet neutre, la France étant alors le deuxième État à adopter cette mesure après l'Australie (2012) ;

- le 1er janvier 2019, le remboursement des substituts nicotiniques selon les conditions de droit commun (remboursement classique de 65 %, le reste à payer étant généralement pris en charge par la complémentaire santé), et non plus dans la limite d'un forfait annuel de 150 euros.

2. Des actions sporadiques et globalement peu efficaces

a) Contrairement à la quasi-totalité des États couverts par les statistiques de l'OCDE, la France n'a pas connu de baisse de la prévalence du tabagisme depuis les années soixante

Dans le cas du tabac, l'indicateur le plus pertinent en matière de santé publique est non le nombre total de cigarettes vendues, mais le nombre de personnes fumant quotidiennement. En effet, c'est le fait d'être un fumeur régulier, plus que le nombre de cigarettes consommées, qui suscite le risque sanitaire105(*).

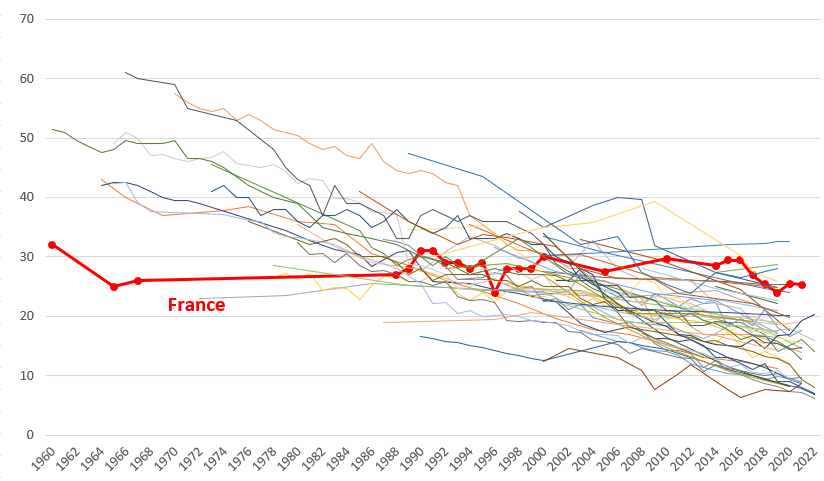

Ce taux est à peu près stable depuis les années soixante, la France n'ayant pas connu la forte baisse constatée dans la quasi-totalité des 49 États couverts par les statistiques de l'OCDE106(*). Elle fait aujourd'hui partie, parmi ces États, des six où cette prévalence est la plus élevée, comme le montre le graphique ci-après.

Prévalence du tabagisme (fumeurs quotidiens) parmi la population de 15 ans et plus selon l'OCDE (1960-2022)

(en %)

Les données absentes ont été interpolées de manière linéaire.

Champ : les 49 États suivis par l'OCDE (les 38 États membres, plus : Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Bulgarie, Chine, Croatie, Inde, Indonésie, Pérou, Roumanie, Russie).

Source : d'après les données de l'OCDE ( https://data.oecd.org/healthrisk/daily-smokers.htm)

Ce graphique montre l'existence d'une forte spécificité de la France en matière de tabagisme.

Dans les années soixante, avec une prévalence d'environ 25 %, la France faisait partie des États où celle-ci était la plus faible. Les Pays-Bas affichaient un taux supérieur à 60 %.

Puis, alors que la prévalence diminuait dans la quasi-totalité des pays, elle restait à peu près stable en France, pour atteindre 25,3 % en 2021 (alors qu'elle avait atteint 14,7 % aux Pays-Bas). Les seul États à avoir une prévalence supérieure à celle de la France sont l'Indonésie (32,6 % en 2020), la Bulgarie, la Turquie, la Russie et la Chine.

À titre de comparaison, onze États ont une prévalence inférieure à 10 %, dont la Suède, les Etats-Unis, le Canada, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et l'Islande (avec la prévalence la plus basse, de 6,2 % en 2022)107(*).

La France fait partie des six États dont la prévalence a le moins diminué entre 2000 et 2020. Sur la même période, 17 États ont vu leur prévalence diminuer de plus de 10 points, dont onze États européens108(*).

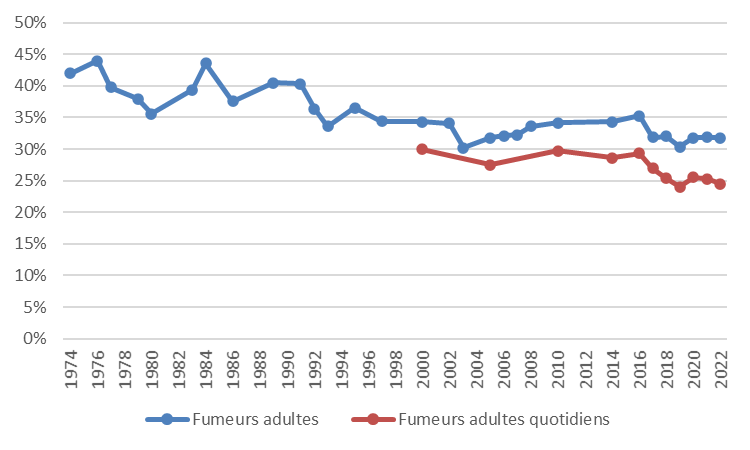

Usage du tabac parmi les adultes

(en %)

Les données manquantes ont été interpolées de manière linéaire.

Source : données OFDT (réponse au questionnaire des rapporteures)

Certes, on observe depuis le début des années 1990 trois baisses particulièrement marquées : celle du début des années 1990 avec la loi Évin de 1991, celle de 2003-2004 (première forte augmentation de la fiscalité) et celle de 2016-2019 (seconde forte augmentation de la fiscalité).

Toutefois, la baisse de 2003-2004 a été compensée par une hausse au cours des dix années qui ont suivi.

La baisse de 2016-2019 a été pour l'instant suivie d'une relative stabilité.

Ces courbes suggèrent la nécessité d'actions répétées pour entretenir la baisse de la prévalence du tabagisme109(*). En particulier, la direction générale de la santé (DGS) considère, d'une manière qui n'est qu'a priori paradoxale, que l'absence de mesure nouvelle dans le domaine de la fiscalité après les fortes hausses de prix de 2003-2004 constitue non un statu quo, mais un « retour en arrière des politiques fiscales »110(*).

Surtout, la tendance spontanée à la baisse de la prévalence du tabagisme observée dans la quasi-totalité des États couverts par l'OCDE depuis 1960 ne s'est pas produite en France.

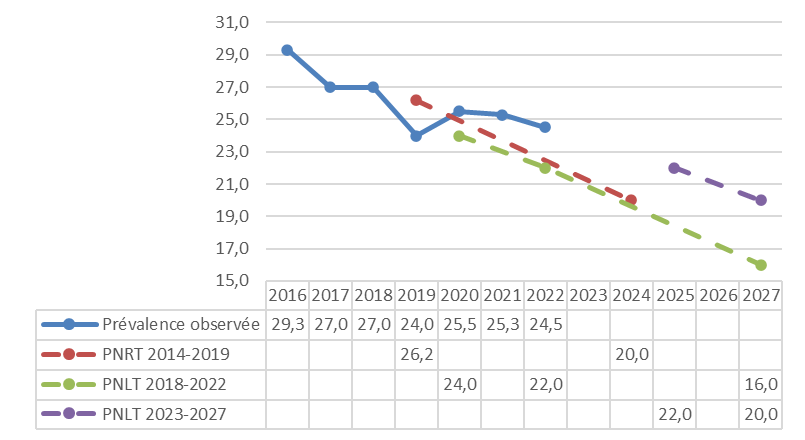

b) Un objectif de réduction de la prévalence à moins de 20 % reporté de 2024 à 2027 par le dernier PNLT

En 2021, la prévalence du tabagisme quotidien était de 16,5 % dans l'OCDE111(*), contre 25,3 % pour la France.

Les objectifs de la France en matière de lutte contre le tabagisme ont été fixés successivement par le programme national de réduction du tabagisme (PNRT) sur la période 2014-2019 puis par les programmes nationaux de lutte contre le tabac (PNLT) respectifs pour 2018-2022 et 2023-2027.

Le PNRT 2014-2019 et le PNLT 2018-2022, très proches, prévoyaient une réduction de la prévalence, alors autour de 25 %, à environ 20 % en 2024.

Compte tenu de la prévalence observée, le PNLT 2023-2027, publié en novembre 2023, retient une trajectoire nettement moins ambitieuse, l'objectif de 20 % étant repoussé à 2027.

La prévalence observée en 2020, 2021 et 2022 a été supérieure d'environ 2 points aux objectifs gouvernementaux.

Prévalence du tabagisme quotidien (18-75 ans) : objectifs et prévalence observée

(en %)

Source : OFDT, SPF, PNRT 2014-2019 et PNLT 2018-2022 et 2023-2027

3. Des mesures probablement insuffisantes pour atteindre les objectifs du PNLT 2023-2027

a) Selon l'OCDE, les mesures de 2016-2020 ne permettraient pas d'atteindre les objectifs du PNLT 2023-2027

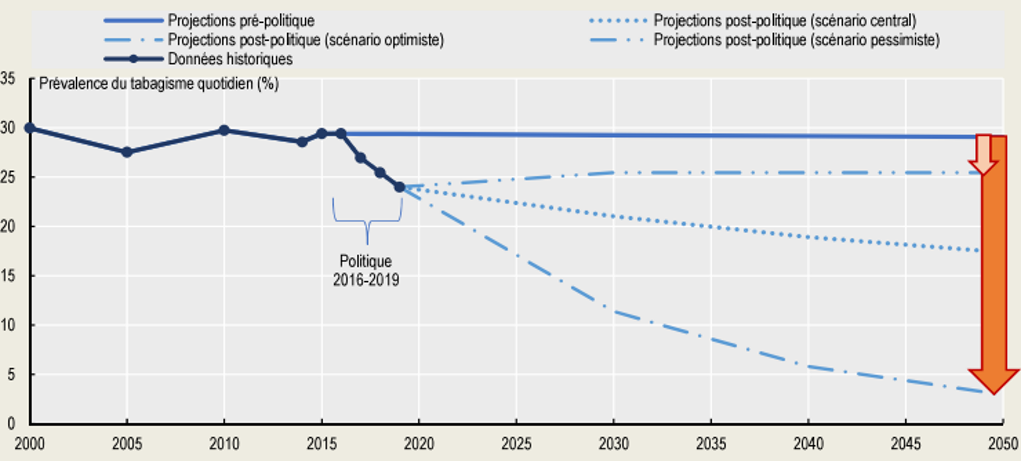

(1) Selon l'OCDE, les mesures prises en 2016-2020 auraient pour effet de ramener la prévalence du tabagisme quotidien, actuellement d'environ 25 %, à 17,5 % en 2050

Comme le souligne la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac de 2003, la politique de lutte contre le tabac ne peut se limiter à un seul instrument et doit agir sur un ensemble de facteurs, tant du côté de la demande (avec des mesures concernant la fiscalité, mais aussi de nombreux autres domaines112(*)) que de l'offre113(*).

En matière d'évaluation, la pratique de l'OCDE, que la direction générale de la santé a indiqué approuver aux rapporteures114(*), est de chercher à évaluer l'impact sur la santé non d'un instrument particulier (comme la fiscalité), mais d'un ensemble d'instruments.

Ainsi, l'OCDE, dans son évaluation de 2023 sur les mesures prises en 2016-2020 dans le cadre du programme national de lutte contre le tabac (PNLT) 2018-2022 (réalisée à la demande de Santé publique France, qui l'a financée), ne distingue pas l'impact des différents instruments sur le tabagisme.

Avantages et inconvénients de l'approche

globale retenue

par la simulation de l'OCDE (2023)

Comme l'OCDE l'a confirmé aux rapporteures, l'étude ne fait pas d'hypothèses explicites relatives aux différents outils mis en oeuvre. En particulier, l'OCDE indique ne pas avoir utilisé d'hypothèse d'élasticité-prix de la demande. L'approche a consisté à imputer totalement la baisse de prévalence du tabagisme observée en 2016-2020 à la politique menée en 2016-2020, et à en déduire, au moyen d'un modèle d'ensemble combinant différents résultats de régression, une projection à long terme.

L'avantage de cette approche est qu'elle prend en compte les interactions des instruments entre eux.

Il résulte toutefois de cette méthodologie le résultat paradoxal que la projection ne repose pas sur une hypothèse précise en matière d'évolution des prix et de fiscalité. Certes, il est fait état d'une hypothèse de poursuite de l'augmentation du prix du tabac. Toutefois on ne sait pas si celle-ci devrait être supérieure à l'inflation115(*) et si des mesures législatives seraient donc nécessaires.

Par ailleurs, comme l'OCDE l'a confirmé aux rapporteures, il est possible que la baisse observée en 2016-2020, totalement attribuée aux mesures prises, provienne en partie d'autres facteurs, comme une baisse « spontanée » du tabagisme ou un report vers la cigarette électronique. Cela ne remettrait pas nécessairement en cause la projection ; toutefois celle-ci ne résulterait qu'en partie des mesures prises.

Selon l'étude de l'OCDE, ces mesures (incluant l'augmentation de la fiscalité, mais aussi le paquet neutre, la campagne annuelle « Mois sans tabac » et le remboursement des substituts nicotiniques) auraient eu pour effet de ramener la prévalence du tabagisme quotidien de 29,4 % à 24,0 % entre 2016 et 2019, et susciteraient ensuite (dans le scénario central) une diminution supplémentaire de 0,2 point par an, ramenant la prévalence à 17,5 % en 2050.

L'impact à long terme des mesures prises en 2016-2020, selon l'OCDE

Mesures prises en compte : augmentation progressive sur trois ans des prix des produits du tabac ; paquet neutre ; campagne annuelle « Mois sans tabac » ; remboursement des substituts nicotiniques.

Source : Marion Devaux, Alexandra Aldea, Aliénor Lerouge, Marina Dorfmuller Ciampi, Michele Cecchini, Évaluation du programme national de lutte contre le tabagisme en France, Documents de travail de l'OCDE sur la santé n° 155, 8 juin 2023

(2) Un scénario qui ne permettrait pas d'atteindre les objectifs du PNLT 2023-2027

Dans le scénario central de l'OCDE, l'objectif du PNLT 2023-2027 de ramener la prévalence du tabagisme quotidien à 20 % en 2027 (pourtant revu à la baisse par rapport au PNLT 2018-2022) ne serait pas atteint, la prévalence ne passant sous ce seuil que vers 2035.

Par ailleurs, la prévalence du tabagisme quotidien en 2022 (24,5 %) était analogue, voire légèrement supérieure, à son niveau de 2019 (24 %), ce qui suggère qu'on se situe plutôt à ce stade dans le scénario « pessimiste ».

b) Quelle efficacité respective des divers instruments mis en place entre 2016 et 2020 ?

Les rapporteures sont conscientes de l'impossibilité d'évaluer précisément l'impact de chacune des mesures prises en 2016-2020 sur la prévalence tabagique, que soulignent l'OCDE et la DGS. Elles jugent néanmoins nécessaire, malgré les interactions des mesures entre elles et l'insuffisance des données disponibles116(*), de compléter l'approche globale de l'OCDE par une approche par mesure, afin de les hiérarchiser par ordre d'importance, et de déterminer ce que l'on peut raisonnablement attendre de chacune d'elles.

(1) L'augmentation de la fiscalité, à l'origine de l'essentiel de la baisse de la prévalence entre 2016 et 2020 ?

De 2016 à 2020, le prix des cigarettes a augmenté de 42 %117(*). L'application d'une hypothèse conventionnelle d'élasticité-prix de la demande de -0,4, correspondant aux études disponibles (cf. supra), conduit à la réduction du nombre de cigarettes consommées au niveau national de 17 %, ce qui est proche de la diminution observée (20 %)118(*).

En ce qui concerne la prévalence du tabagisme quotidien, celle-ci est passée de 29,3 % en 2016 à 25,5 % en 2020, ce qui représente une diminution de près de 13 %. La diminution de la consommation de cigarettes serait donc majoritairement provenue de celle de la prévalence.

L'augmentation de la fiscalité pourrait également contribuer à la poursuite de la diminution annuelle de la prévalence du tabagisme, en dissuadant les jeunes de se mettre à fumer.

(2) Le paquet neutre : un impact faible à court terme mais important à long terme ?

Les études disponibles suggèrent que le paquet neutre n'a pu que légèrement contribuer à la diminution de la prévalence du tabagisme alors constatée (cf. encadré).

Il n'en est pas moins vraisemblable qu'en supprimant un élément essentiel du marketing il contribue à la baisse constatée du tabagisme chez les jeunes, et a donc un impact substantiel à long terme.

L'impact du paquet neutre sur la consommation

La France a rendu obligatoire le paquet neutre au 1er janvier 2017.

Une étude119(*) de 2019 de Santé publique France montre toutefois que les fumeurs qui sont gênés de sortir leur paquet à la vue de tous à cause de son aspect étaient deux fois plus nombreux en 2017 (12 %) qu'en 2016 (6 %).

Une revue de littérature120(*) de 2017, portant sur 51 études relatives à l'Australie (qui a été le premier État à rendre obligatoire le paquet neutre, en 2012), mentionne une étude indiquant une réduction de la prévalence du tabagisme de 0,5 point (avec une faible confiance) et quatre études rapportant des résultats contradictoires sur l'impact sur la consommation.

(3) Un impact direct modeste pour le remboursement intégral des substituts nicotiniques et le « Mois sans tabac » ?

Parmi les mesures mises en oeuvre en 2016-2020, deux visent à favoriser le sevrage : le remboursement intégral des substituts nicotiniques et le « Mois sans tabac ».

(a) Le remboursement intégral des substituts nicotiniques

Depuis le 5 décembre 1999, les substituts nicotiniques peuvent être achetés sans ordonnance dans les pharmacies.

Ils sont pris en charge partiellement depuis 2007 et totalement depuis le 1er janvier 2019 :

- en 2007 a été mis en place un forfait de prise en charge de 50 euros par an et par assuré ;

- en 2017, le forfait de 150 euros, mis en place pour certains publics (comme les femmes enceintes) et correspondant à environ trois mois de traitement pour un fumeur moyen, a été généralisé ;

- depuis le 1er janvier 2019, le forfait est remplacé par un remboursement classique de 65 %, le reste à payer étant généralement pris en charge par la complémentaire santé.

(b) Le « Mois sans tabac »

Inspirée par le Stoptober britannique, la campagne « Mois sans tabac » a été instaurée en 2016 et invite les fumeurs à cesser de fumer pendant un mois.

Santé publique France apprécie l'efficacité de la campagne sur la base d'enquêtes téléphoniques, dont les résultats sont synthétisés par le tableau ci-après. Chaque année, au cours des trois derniers mois, autour de 3,5 % des fumeurs s'arrêtent de fumer au moins 24 heures du fait du « Mois sans tabac ».

Taux d'arrêt tabagique pendant au moins 24

heures

dans les trois derniers mois de l'année

(en % du nombre de fumeurs)

|

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

|

|

Total |

15,9 |

18,7 |

22,5 |

24,4 |

19,9 |

|

Dont imputable au « Mois sans tabac » (en points) |

2,9 |

2,9 |

4,8 |

4,3 |

2,5 |

|

En % du total |

18,2 |

15,5 |

21,3 |

17,6 |

12,6 |

Sources : Romain Guignard, Arnaud Gautier, Raphaël Andler, Noémie Soullier, Viêt Nguyen-Thanh, « Tentatives d'arrêt du tabac pendant l'opération Mois sans tabac (2016-2019) : résultats des baromètres de Santé publique France », Bulletin épidémiologique hebdomadaire, Santé publique France, 26 octobre 2021 ; Romain Guignard, Anne Pasquereau, Raphaël Andler, Justine Avenel, François Beck, Viêt Nguyen Thanh, Effectiveness of the French Mois sans tabac on quit attempts in the first year of Covid-19: a population-based study, European Society for Prevention Research et Santé publique France, 4 novembre 2022

(c) Un impact direct modeste sur la prévalence ?

Quelques calculs simples suggèrent que le remboursement des substituts nicotiniques et le « Mois sans tabac » ont probablement eu un impact direct modeste sur l'évolution annuelle du taux de prévalence (cf. encadré).

Leur impact indirect (augmentation de l'incitation à cesser de fumer...) est toutefois difficile à évaluer.

L'impact direct du remboursement des substituts nicotiniques et de la campagne « Mois sans tabac » sur le taux de prévalence du tabagisme : quelques ordres de grandeur

En France chaque année environ 30 % des fumeurs quotidiens tentent d'arrêter de fumer.

Si on suppose que les substituts nicotiniques augmentent la probabilité de succès de 2 points121(*), l'augmentation du recours à ces traitements à la suite de la réforme de leur remboursement en 2019 (cf. graphique) suggère une baisse de la prévalence du tabagisme de moins de 0,02 point par an122(*).

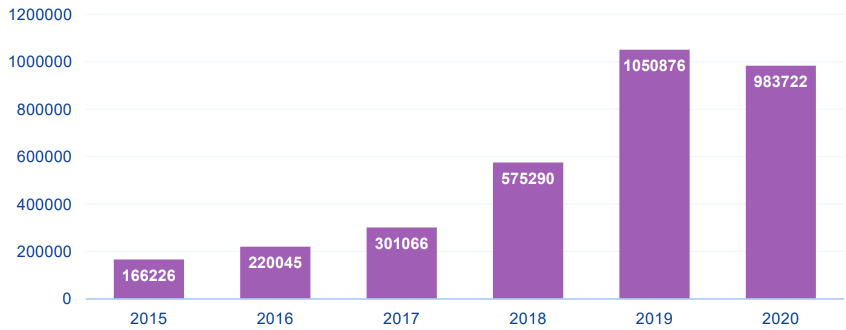

Nombre annuel de bénéficiaires d'un remboursement de traitement de substitution nicotinique (TNS) (forfait ou remboursement à 65 %)

Source : Marie-Caroline Laï, La prescription remboursée des traitements d'aide à l'arrêt du tabac en France : évolution, conséquences de la covid-19 et perspectives, 15ème congrès de la SFT, 25 novembre 2021

Dans son rapport précité de 2023, l'OCDE publie une estimation très favorable de l'impact sanitaire du « mois sans tabac »123(*), sans toutefois indiquer les hypothèses retenues et les résultats intermédiaires, notamment en matière de prévalence du tabagisme.

Selon Santé publique France, le « Mois sans tabac » serait à l'origine d'environ 17 % des tentatives d'arrêt de tabac sur les trois derniers mois de l'année (cf. tableau ci-avant sur le « mois sans tabac »). Si on suppose que ces 17 % de tentatives d'arrêt lors des trois derniers mois de l'année sont bien des tentatives « en plus », et pas des tentatives qui ont été seulement anticipées, elles correspondent à environ 4 % des tentatives sur l'année. Sous l'hypothèse d'un taux de succès de 6 %, cela revient à réduire la prévalence du tabagisme de 0,02 point par an124(*).

* 96 Cigares et cigarillos, cigarettes, tabac à rouler, tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, autres tabacs à chauffer, autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés, tabacs à priser, tabacs à mâcher.

* 97 Elle prévoit en outre que la fiscalité du tabac est dorénavant liée à l'inflation de l'année précédente (et non plus à celle de l'année n-2), à partir de la prévision de l'indice des prix figurant dans le rapport économique, social et financier (Refs) joint au projet de loi de finances pour l'année de la révision.

* 98 Le prix de vente étant par nature TTC, la TVA qui s'applique est égale au taux normal de TVA (ici, 20 %, soit 0,2) divisé par la somme de 1 et du taux normal (ici, 1+0,2=1,2).

* 99 Ces six États sont les suivants (2020) : Nouvelle-Zélande (20,4 dollars PPA), Australie (19,8 dollars PPA), Irlande (17,3 dollars PPA), Singapour (16,6 dollars PPA), Royaume-Uni (14,9 dollars PPA), France (13,2 dollars PPA).

* 100 Loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme.

* 101 Ces dispositions figurent actuellement à l'article L. 3512-5 du code de la santé publique, selon lequel « est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou la publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient défini à l'article L. 3512-2 lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient défini à l'article L. 3512-2 ».

* 102 Consistant par exemple à vendre des vêtements.

* 103 Le décret 92-478 du 29 mai 1992, qui déterminait les conditions d'application de l'interdiction de fumer prévue par l'article 16 précité, précisait que celle-ci valait pour « tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail ». En pratique, c'était la règle inverse qui prévalait : l'interdiction de fumer ne s'appliquait que dans les emplacements expressément réservés aux non-fumeurs.

* 104 Dans le cas des lieux « de convivialité » (débits de boissons, hôtels, restaurants, débits de tabac, casinos, cercles de jeux et discothèques), la date d'application de la mesure a été fixée au 1er janvier 2008.

* 105 Selon l'INCa, « le risque de développer une maladie liée au tabagisme est lié au nombre de cigarettes fumées chaque jour mais surtout à la durée pendant laquelle on a fumé ». De même, selon Santé publique France, « l'objectif principal des mesures de prévention du tabagisme telles que la hausse de la fiscalité est moins d'obtenir une baisse du nombre de cigarettes fumées que des arrêts du tabac. En effet, la durée du tabagisme a un impact majeur sur le risque de cancer, tandis que les quantités fumées quotidiennement ont un impact bien moindre sur ce même risque » (réponse aux rapporteures).

* 106 Dans le cas de la France, la stabilité globale du tabagisme depuis les années soixante ne doit pas dissimuler une évolution de la prévalence respective des femmes et des hommes, qui serait passée entre 1960 et 2003 de 11 % à 22 % pour les femmes et de 57 % à 30 % pour les hommes (Catherine Hill, Agnès Laplanche, « Évolution de la consommation de cigarettes en France par sexe, 1900-2003 », Bulletin épidémiologique hebdomadaire n° 21-22/2005, Santé publique France).

* 107 Les autres États dont la prévalence est inférieure à 10 % sont l'Inde et certains États d'Amérique latine (Brésil, Pérou, Costa Rica, Mexique).

* 108 Grèce, Pologne, Finlande, Espagne, Estonie, Royaume-Uni, Irlande, Islande, Danemark, Pays-Bas, Norvège.

* 109 Selon Santé publique France, « l'augmentation des prix doit être répétée et importante dans le temps, sinon les fumeurs s'habituent aux nouveaux prix « (réponse aux rapporteures).

* 110 « On a pu constater que les fortes hausses de prix de 2003-2004 se sont accompagnées d'une baisse du tabagisme. Elles ont ensuite été suivies par un gel des taxes sur les produits du tabac a été décidé par le gouvernement, qui n'y mettra fin qu'en 2011, bien que des augmentations à la marge soient intervenues entre-temps. Or, la littérature internationale a répertorié de nombreux exemples dans lesquels le retour en arrière des politiques fiscales a eu comme conséquence une augmentation de la consommation » (DGS, réponse aux rapporteures).

* 111 Source : Marion Devaux, Alexandra Aldea, Aliénor Lerouge, Marina Dorfmuller Ciampi, Michele Cecchini, « Évaluation du programme national de lutte contre le tabagisme en France », Documents de travail de l'OCDE sur la santé n° 155, 8 juin 2023.

* 112 Protection contre l'exposition à la fumée, réglementation de la composition des produits, réglementation des informations sur les produits, conditionnement et l'étiquetage, éducation et communication, publicité, sevrage...

* 113 Lutte contre le commerce illicite, interdiction de la vente aux mineurs...

* 114 « Les mesures antitabac ne peuvent pas se voir attribuer individuellement un coefficient d'efficacité. C'est le fait d'avoir un ensemble de politiques cohérentes, pertinentes, suivies, appliquées et renouvelées qui va avoir un effet sur la réduction du nombre de fumeurs mais aussi sur le nombre de jeunes qui commencent à fumer. (...) Nous réitérons qu'il apparait contreproductif d'examiner l'efficacité des mesures en les disséquant. Il est établi que les résultats dans la lutte contre le tabac ne sont pas observables que lorsque plusieurs mesures sont mises en oeuvre de manière simultanée et cohérente » (DGS, réponses aux rapporteures).

* 115 « Nous faisons l'hypothèse que l'augmentation du prix est poursuivie afin de maintenir les effets sur la consommation dans les années à venir. Nous ne faisons cependant pas d'hypothèse sur la manière et le niveau d'augmentation des prix. L'OMS recommande d'ailleurs de maintenir une augmentation du prix du tabac, a minima pour ajuster sur l'inflation » (réponse aux rapporteures).

* 116 Selon Santé publique France, « en ce qui concerne la hausse de la fiscalité en 2018-2020, l'instauration du paquet neutre et le remboursement des traitements de substitution nicotinique, il n'y a pas assez de données disponibles pour évaluer avec fiabilité leur impact » (réponse aux rapporteures).

* 117 D'après les données de l'OFDT.

* 118 Certes, le nombre de cigarettes consommées au niveau national et la prévalence du tabagisme sont deux notions distinctes. Toutefois, la prévalence du tabagisme quotidien a baissé de 13 % sur la période 2016-2020 (passage de 29,3 % à 25,5 %). La diminution du nombre de cigarettes consommées au niveau national n'a donc pas simplement résulté de celle du nombre moyen de cigarettes consommées par les fumeurs, mais aussi assez largement de celle du nombre de fumeurs.

* 119 Santé publique France, « Perception du paquet de cigarettes par les fumeurs avant et après la mise en place du paquet neutre », Études et enquêtes, janvier 2019.

* 120 Ann McNeill, Shannon Gravely, Sara C. Hitchman, Linda Bauld, David Hammond, Jamie Hartmann-Boyce, « Tobacco packaging design for reducing tobacco use (Review) », Cochrane Database of Systematic Reviews, 2017.

* 121 Selon une récente « revue Cochrane » portant sur les principales études existant au niveau international, le taux de succès, d'environ 4 % sans soutien ou avec un simple soutien comportemental, serait de 6 % avec un substitut nicotinique (Nicola Lindson, Ailsa R. Butler, Hayden McRobbie, Chris Bullen, Peter Hajek, Rachna Begh, Annika Theodoulou, Caitlin Notley, Nancy A Rigotti, Tari Turner, Jonathan Livingstone-Banks, Tom Morris, Jamie Hartmann-Boyce, « Electronic cigarettes for smoking cessation », Cochrane Database of Systematic Reviews, 2024, n° 1).

* 122 500 000 utilisateurs supplémentaires de TNS × taux de sortie majoré de 2 points/50 millions d'adultes × 100.

* 123 Selon l'OCDE, en 2023-2050, les années de vie et les années de vie corrigées des incapacités (AVCI) gagnées, de respectivement 644 000 et 1 040 000 pour l'ensemble des mesures prises en 2016-2020, seraient de respectivement 107 000 et 149 000 pour le seul « Mois sans tabac ».

* 124 Prévalence du tabagisme quotidien de 25 % × 30 % de tentatives d'arrêt × augmentation de 4 % de ces tentatives × 5 % de succès des tentatives.