EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Définition de la mode éphémère comme pratique

commerciale

Cet article vise à définir la mode éphémère comme pratique commerciale et à prévoir l'obligation, pour les produits relevant de cette pratique, d'afficher un message de sensibilisation sur l'impact environnemental de l'industrie textile.

La commission a amélioré la définition de la mode éphémère, en y incluant dans ses critères l'incitation à la réparabilité et en précisant les conditions d'appréciation du nombre de références pour les interfaces électroniques (places de marché, plateformes et dispositifs similaires). Elle a, par ailleurs, étendu l'objet du message de sensibilisation à l'impact social, et prévu un avis simple de l'ADEME sur le décret précisant le contenu de ce message.

La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

I. La mode éphémère, une pratique à impact environnemental croissant insuffisamment régulée

A. Un secteur à fort impact environnemental, sous l'effet de la surproduction textile

À l'échelle mondiale, le secteur du textile a un impact à la fois sur le changement climatique, la disponibilité des ressources naturelles et la pollution des milieux naturels. Le textile émet ainsi chaque année environ 3,9 milliards de tonnes d'équivalent CO2 (eCO2), soit 8,1 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales13(*).

Le textile a également un impact sur la disponibilité des ressources naturelles. En effet, au niveau mondial, 93 millions de mètres cubes d'eau sont utilisés chaque année pour produire des vêtements, contribuant aux phénomènes de tensions sur la ressource en eau14(*).

Enfin, s'agissant de la pollution des milieux naturels, ce secteur est responsable au niveau mondial d'environ 20 % de la pollution d'eau potable, en raison des rejets de teintures et de microplastiques15(*), 500 000 tonnes de microplastiques étant rejetés chaque année dans l'océan lors de lavages de vêtements16(*), soit 35 % des microplastiques déversés17(*).

Au niveau national, le secteur du textile représente 5 % de l'empreinte carbone de la France. Les émissions de gaz à effet de serre dues au textile sont principalement liées aux importations : 95,7 % du textile consommé en France est ainsi importé18(*).

L'impact environnemental du textile ne cesse de croître : entre 2005 et 2016, les émissions de gaz à effet de serre mondiales du secteur ont augmenté de 35 % et, entre 2016 et 2030, une projection estime la hausse de ces émissions à 49 % 19(*).

Cette croissance est l'effet d'une surproduction, liée à l'évolution dans le regard du consommateur sur le prêt-à-porter, qu'il considère comme un consommable comme un autre. Ainsi, à l'échelle mondiale, le nombre de vêtements vendus est passé de moins de 50 milliards à plus de 100 milliards entre 2000 et 2015 tandis que, sur la même période, le nombre moyen d'utilisations d'un vêtement est passé de 200 à 170, soit une diminution de 15 %. À l'échelle européenne, les ventes de produits textiles ont augmenté de 60 % de 2000 à 2015, pour une durée de conservation moyenne des vêtements deux fois moins longue20(*). Au niveau national, entre 2010 et 2023, le nombre de vêtements mis sur le marché en France est passé de 2,3 milliards à 3,25 milliards21(*), soit une augmentation de 39 %.

B. La mode éphémère, une nouvelle pratique commerciale source d'externalités négatives

Cette production massive correspond à un modèle de production et de consommation de textile appelé mode éphémère, autrement dénommé « fast fashion » ou « ultra fast fashion »22(*). Les entreprises les plus emblématiques de ce modèle économique sont des grandes sociétés, implantées dans des pays d'Asie du Sud-Est, qui :

- commercialisent exclusivement leurs produits sur des plateformes numériques (800 millions de colis sont ainsi entrés en France en 2024, dont 90 % proviennent de Chine23(*)) ;

- proposent de très larges gammes de vêtements fréquemment renouvelées, comptant des millions de références annuelles (environ 3 500 nouvelles références journalières pour certaines plateformes24(*)), souvent conçues avec l'aide de l'intelligence artificielle ;

- vendent ces vêtements à prix très bas en pratiquant des promotions régulières ;

- et les produisent bien souvent avec des matériaux de moindre qualité ou peu durables.

Le consommateur est ainsi incité à acheter massivement ces produits, sous l'effet d'une publicité particulièrement agressive.

Comparaison de la largeur de gamme entre différentes entreprises du textile en septembre 2022

|

Entreprise |

Nombre de modèles proposés |

|

Levi's |

2 500 modèles |

|

Zara |

9 000 modèles |

|

H&M |

12 000 modèles |

|

Shein |

600 000 modèles |

Source : En Mode Climat, septembre 2022.

Les deux entreprises les plus emblématiques de ce modèle sont Shein - une entreprise chinoise créée en 2009 qui se hisse, en 2024, au cinquième rang des plus grandes entreprises mondiales du textile25(*) - et Temu, plateforme chinoise fondée en septembre 2022 et accessible en France depuis avril 202326(*).

En France, ces deux entreprises, ont rapidement occupé une place centrale dans la consommation textile : fin 2024, Temu est ainsi le sixième site de e-commerce le plus visité avec 18 6888 000 visiteurs uniques par mois, tandis que Shein s'inscrit aujourd'hui à la 12ème place, avec 15 157 000 visiteurs uniques par mois27(*). Signe de l'importance économique de ces acteurs, Temu et Shein représentent aujourd'hui à eux deux 22 % des colis distribués en Europe en 2024, contre moins de 5 % en 201928(*).

C. Une régulation essentiellement à l'échelle européenne, qui ne répond pas à l'enjeu environnemental de la mode éphémère

La régulation de la mode éphémère s'inscrit dans le cadre du droit européen, relatif à la fois à la réglementation des services en ligne et à l'union douanière.

La « directive sur le commerce électronique » de 200029(*), qui vise à assurer la libre circulation de services en ligne, s'applique en effet à l'ensemble des fournisseurs de service de la société de l'information, y compris aux fournisseurs de services intermédiaires, catégorie incluant également les fournisseurs de places de marché en ligne. En particulier, son article 3 prévoit que les États membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné de la directive, restreindre la libre circulation des services de la société de l'information en provenance d'un autre État membre.

En 2023, le Digital Services Act (DSA)30(*) a renforcé la réglementation applicable aux services en ligne pour les « très grandes plateformes », soumises à des obligations particulières, selon le principe de régulation asymétrique31(*), qui visent à renforcer la surveillance des produits illégaux, les mesures de protection des consommateurs et la transparence. Les plateformes Shein et Temu ont toutes les deux obtenu le statut de « très grandes plateformes », respectivement le 26 avril 202432(*) et le 31 mai 202433(*).

Ce statut, qui rend le DSA applicable, constitue un fondement pour lutter contre les pratiques de la mode éphémère, sous l'angle de la protection du consommateur et de la lutte contre les produits illégaux. Ainsi, le 16 mai 2025, Temu a fait l'objet d'une plainte auprès de l'ARCOM34(*) du Bureau européen des unions de consommateurs et de 17 associations nationales, dont UFC Que choisir, pour non-respect du DSA en raison d'un manque de transparence des systèmes de recommandation, de pratiques manipulatrices visant à générer davantage de dépense et d'un manque de traçabilité35(*).

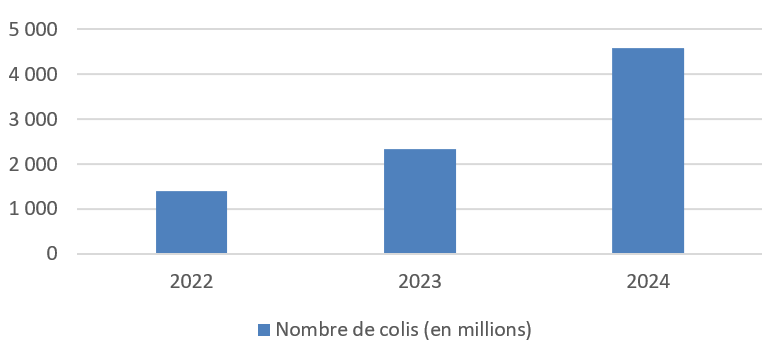

Une évolution de l'union douanière est également en cours, qui vise notamment à mieux réguler la mode éphémère. Les colis d'une valeur inférieure à 150 euros qui sont expédiés directement d'un pays tiers à un destinataire se trouvant dans l'Union européenne sont admis en franchise de droits36(*). Sous l'effet de la mode éphémère, le nombre de ces colis - dont 91 % proviennent de plateformes chinoises - a été multiplié par trois entre 2022 et 2024.

L'exonération favorise ainsi aujourd'hui les opérateurs du commerce électronique des pays tiers par rapport aux commerces physiques de l'Union européenne, qui doivent acquitter des droits de douane lorsqu'ils importent en vrac, tout en incitant à l'établissement de centres de distribution en dehors de l'Union européenne. Dans ce contexte, la Commission européenne a proposé en mai 2023 un règlement supprimant ce seuil de franchise douanière37(*), pour que l'ensemble des colis soient soumis aux droits de douane. En 2025, la Commission européenne a proposé d'anticiper à 2028 au lieu de 2026 l'application de cette réforme de l'union douanière. La commission appelle le gouvernement à soutenir cette accélération de la réforme de l'union douanière, de nature à garantir une concurrence plus équitable entre acteurs européens et plateformes asiatiques.

Colis d'une valeur inférieure à 150 euros importés dans l'Union européenne

Source : Commission européenne, 2025.

Une régulation de la mode éphémère est donc prévue au niveau européen, au titre de la protection du consommateur, de la lutte contre les produits illégaux et de la politique commerciale. Aucune régulation de l'impact environnemental de la mode éphémère n'est toutefois prévue à ce stade.

II. Le dispositif initial : la définition d'une nouvelle pratique commerciale et l'obligation d'un message de sensibilisation

L'article 1er vise à la fois à définir la mode éphémère comme pratique commerciale et à rendre obligatoire la diffusion d'un message de sensibilisation pour les produits relevant de cette pratique, en créant un article L. 541-9-1-1 au code de l'environnement.

Le I crée une pratique commerciale de collections vestimentaires et d'accessoires à renouvellement très rapide. Relève de cette pratique la mise à disposition ou la distribution d'un nombre de modèles de produits textiles38(*) supérieur à un seuil fixé par décret, qui tient notamment compte du nombre de nouveaux modèles par unité de temps ou du nombre de modèles et de la durée moyenne de commercialisation.

Le II prévoit l'affichage sur les plateformes de vente en ligne des producteurs, distributeurs et importateurs de produits relevant de la pratique commerciale définie au I de messages encourageant au réemploi et à la réparation de ces produits et sensibilisant à leur impact environnemental. Cette mention figurerait sur les pages internet permettant l'achat de ces produits, à proximité du prix.

Enfin, le III renvoie à un décret le soin de fixer les modalités d'application de ces mesures.

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale : une définition de la mode éphémère affinée pour limiter les effets de bords

A. En commission, la définition de la mode éphémère ainsi que le contenu du message de sensibilisation ont été précisés

La commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale a modifié l'article 1er par treize amendements, qui visent à préciser à la fois la définition de la mode éphémère ainsi que le contenu du message de sensibilisation.

Concernant la définition de la mode éphémère, la commission a renvoyé la définition du seuil de référence à un décret en Conseil d'État39(*). Les conditions de définition de ce seuil seraient ainsi fixées : le nombre de références devrait être « élevé »40(*) et la durée de commercialisation « faible »41(*). Enfin, la commission a préféré faire référence au terme juridiquement plus précis de « références »42(*) plutôt qu'au terme « modèles » par celui juridiquement plus précis de « références », et apporté des précisions rédactionnelles43(*).

Concernant le message de sensibilisation, la commission en a clarifié le champ en précisant que seraient concernées par l'obligation d'affichage les personnes qui ont recours à la pratique commerciale de la mode éphémère, et non pas les producteurs, distributeurs et importateurs de ces produits44(*). Elle a également souhaité modifier le contenu du message de sensibilisation, qui serait défini par décret45(*). Elle a prévu que l'objet des messages porte sur la sensibilisation à l'impact économique, social, sanitaire et environnemental de la pratique commerciale de la mode éphémère46(*) en supprimant les mentions relatives à l'encouragement au réemploi, à la réparation de ces produites et à leur impact environnemental. Enfin, des ajustements rédactionnels ont été apportés à l'initiative de la rapporteure47(*).

Le renvoi à un décret pour préciser les modalités d'application de l'article L. 541-9-1-1 du code de l'environnement a été supprimé48(*).

B. En séance publique, les « invendus » et les produits de seconde main ont été exclus du dispositif

L'Assemblée nationale, à l'initiative du gouvernement, a exclu de la définition de la mode éphémère les produits de seconde main en précisant que seuls les produits neufs seraient concernés49(*), ainsi que la mise à disposition ou la distribution d'« invendus », lorsque les vendeurs sont distincts des producteurs de collections50(*). Elle a intégré dans la définition de la mode éphémère les places de marché, pour lesquelles la pratique de la mode éphémère est appréciée dans les mêmes conditions51(*).

Concernant le contenu du message de sensibilisation, l'Assemblée nationale a rétabli en séance publique le contenu prévu par le texte initial qui visait à encourager au réemploi, à la réparation de ces produits et de sensibiliser à leur impact environnemental, en y ajoutant une incitation à la sobriété52(*). L'emplacement du message est également précisé, en indiquant qu'il devrait être affiché de manière claire, lisible et compréhensible sur tout format utilisé53(*).

IV. La position de la commission : rendre le dispositif plus opérationnel et sécurisé, par une définition plus aboutie de la mode éphémère

La commission partage pleinement l'objectif de cet article 1er, qui instaurerait un cadre de régulation bienvenu relatif à de nouvelles pratiques commerciales aux externalités négatives pour l'environnement.

Elle souscrit à l'article 1er, s'agissant de la définition de la mode éphémère en fonction du nombre de références proposées - ce qui permet effectivement de viser les plateformes asiatiques de vente en ligne, les seules à dépasser les 50 000 références annuelles en ligne54(*) - et prévoit un message de sensibilisation, qui permet au consommateur d'agir en connaissance de cause.

Elle a souhaité conserver la fixation du seuil de références définissant la mode éphémère par décret en Conseil d'État, qui permet « d'une part d'adopter une définition cernant au plus près Shein et Temu, et d'autre part de préserver une plus grande agilité dans le cas où ces enseignes modifieraient leur modèle économique »55(*).

L'exclusion des invendus de la définition de la mode éphémère est également pertinente. Cette mesure vise à ne pas pénaliser un modèle économique qui participe à réduire la production de déchets de l'industrie textile en offrant des débouchés aux invendus. Cette exclusion ne concerne pas les producteurs qui vendraient leurs propres invendus, par exemple sous forme promotionnelle.

À l'initiative de la rapporteure, la commission a apporté deux utiles améliorations à la définition de la mode éphémère56(*).

D'une part, la commission a étendu les critères de définition de la mode éphémère, afin d'assurer de ne cibler que cette pratique, « le simple nombre de nouvelles références n'apparaissant ainsi pas suffisant pour apprécier pleinement le caractère éphémère »57(*). La commission a ainsi proposé que relèvent de la mode éphémère les pratiques commerciales qui ont pour conséquence la diminution de la durée d'usage ou de la durée de vie de produits neufs, notamment en raison de la mise sur le marché d'un nombre élevé de références de produits neufs, apprécié par marque, ou de la faible incitation à réparer ces produits.

D'autre part, la commission a précisé la méthode d'appréciation du nombre de références pour les interfaces électroniques (places de marché, plateforme, portail ou dispositif similaires). Pour ces entreprises, la pratique commerciale serait appréciée à l'échelle de l'ensemble des références de produits neufs, à l'exception des références pour lesquelles elle dispose d'éléments justifiant que la personne titulaire de la marque desdits produits est le producteur et non pas l'interface.

La commission a souhaité élargir le contenu du message de sensibilisation. Au-delà de l'impact environnemental, le message devrait également informer sur l'impact social du produit58(*) et le projet de décret définissant le message de sensibilisation devrait faire l'objet d'un avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)59(*) qui a mené, ces dernières années, plusieurs travaux sur l'impact environnemental de l'industrie textile.

La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 1er bis

A

Échanges d'informations

sur le respect des règles

relatives à l'économie circulaire

Cet article vise à autoriser les agents de la DGPR, de l'ADEME, des douanes et de la DGCCRF à se communiquer des informations sur le respect des règles relatives à l'économie circulaire, pour renforcer le cadre des contrôles menés par ces administrations.

La commission a adopté l'article 1er bis A sans modification.

I. La dispersion des compétences en matière de contrôle des règles relatives à l'économie circulaire réduit leur effectivité

Le III de l'article L. 541-9 du code de l'environnement prévoit que les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés par les produits qu'ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites au code de l'environnement. L'autorité administrative peut réclamer toutes informations utiles sur les modes de gestion et sur les conséquences de leur mise en oeuvre.

Le contrôle du respect de cette obligation générale relève de plusieurs administrations.

La direction générale de la prévention des risques (DGPR), chargée de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique relative à la prévention de la production de déchets, à leur valorisation et à leur traitement60(*), est compétente à titre principal.

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), chargée de la supervision des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP), contribue également au processus de contrôle. Des agents de l'ADEME sont ainsi habilités par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du directeur de l'ADEME à constater les manquements aux dispositions relatives à la conception, à la production et à la distribution de produits générateurs de déchets61(*).

D'autres administrations sont amenées à intervenir dans le processus de contrôle des obligations de REP : la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) s'assure que les importateurs de biens respectent leurs obligations. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est elle amenée, dans le cadre de ses missions, à enquêter sur la conformité des produits avec les règles de protection des consommateurs.

La coopération entre ces autorités compétentes est limitée par l'impossibilité de se communiquer entre elles les informations utiles pour mener à bien leurs missions de contrôle respectives. Les agents des services de la DGDDI sont par obligation soumis au secret et les échanges d'information avec d'autres administrations doivent être expressément prévus par la loi62(*).

La régulation de la mode éphémère rend nécessaire une plus grande coopération entre administrations : les grandes plateformes asiatiques sont en effet contrôlées à la fois au titre du respect des règles douanières, des règles de protection des consommateurs et des règles relatives à l'économie circulaire, l'échange d'informations favorise une plus grande efficacité de ces contrôles.

II. Le dispositif proposé accroît l'effectivité des contrôles menés par les administrations compétentes

À l'Assemblée nationale, l'article 1er bis A a été introduit en séance publique par un amendement n° 186 de la rapporteure Anne-Cécile Violland. Il modifie le III de l'article L. 541-9 du code de l'environnement pour autoriser les échanges de renseignements et de documents détenus ou recueillis pour les besoins de leurs missions de contrôle de l'obligation de justification par les producteurs, importateurs ou exportateurs que les déchets engendrés par les produits qu'ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites par le code de l'environnement.

Les autorités administratives autorisées à échanger renseignements et documents sont :

- les agents de la DGPR ;

- les agents de l'ADEME habilités en vertu de l'article L. 541-9-7 du code de l'environnement ;

- les agents des douanes ;

- les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

III. La position de la commission : une coopération nécessaire pour mieux contrôler la mode éphémère

Face à de nouveaux acteurs économiques du secteur de la mode éphémère aux moyens juridiques conséquents, il est impératif d'instituer une coordination efficace à la hauteur des défis rencontrés par les contrôleurs.

Les travaux préparatoires de la rapporteure ont permis d'identifier un besoin de renforcement du partage d'informations63(*), qui permettrait un meilleur contrôle des metteurs en marché soumis à une obligation de responsabilité élargie du producteur, en identifiant mieux les éventuels passagers clandestins, notamment dans le cas de produits importés64(*).

La commission a ainsi approuvé cet article nécessaire à la mise en oeuvre efficace des objectifs d'économie circulaire et à la lutte contre les non-contributeurs.

La commission a adopté l'article 1er bis A sans modification.

Article 1er

bis

Ajout du critère de durabilité à l'affichage

environnemental

Cet article vise à introduire parmi les critères de l'affichage environnemental la notion de durabilité du produit.

L'ajout d'une telle précision apparaît pour la commission superfétatoire, alors que les critères actuels de l'affichage environnemental incluent déjà implicitement cette notion.

La commission a supprimé l'article 1er bis.

I. L'affichage environnemental dans le secteur textile, en cours d'élaboration, intègre déjà la notion de durabilité

A. Le processus d'élaboration de l'affichage environnemental dans le textile est aujourd'hui proche de l'achèvement

Afin d'assurer une bonne information des consommateurs sur l'impact des produits de consommation et des services en termes environnementaux et orienter leur acte d'achat vers les produits et services les plus vertueux sur le plan environnemental, plusieurs dispositions législatives ont prévu la création d'un affichage environnemental, c'est-à-dire d'un indicateur détaillant l'impact environnemental du produit.

L'article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite « AGEC », a ainsi institué un affichage environnemental ou affichage environnemental et social, basé sur le volontariat des personnes publiques et privées. Ce dispositif expérimental initialement prévu pour une durée de dix-huit mois visait tout particulièrement le secteur du textile d'habillement.

L'article 2 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « Climat et résilience », codifié à l'article L. 541-9-11 au code de l'environnement a remplacé cet affichage volontaire expérimental par un affichage environnemental obligatoire, afin d'informer le consommateur sur les impacts environnementaux de certains biens et services et certaines catégories de biens et services ainsi que sur le respect de critères sociaux. À cette fin, elle a mis en place des expérimentations d'une durée maximale de cinq ans pour « évaluer les différentes méthodologies de calcul des impacts environnementaux et modalités d'affichage »65(*) et construire ainsi des dispositifs fonctionnels et pertinents.

En parallèle, à l'échelle de l'Union européenne, un affichage environnemental est en cours de conception. Le Product Environmental Footprint Category Rule (PEFCR) « Apparel and Footwear », élaboré par un secrétariat technique composé de représentants du secteur textile, devrait ainsi être validé par la Commission européenne au premier semestre 2025, après cinq années de travaux. Sans valeur juridique contraignante à ce stade, ce cadre technique doit permettre de faciliter l'harmonisation des affichages environnementaux des différents États membres66(*).

Les textes réglementaires relatifs à l'affichage environnemental sont actuellement en cours d'élaboration. En novembre et décembre 2024, un projet de décret relatif aux modalités de calcul et de communication du coût environnemental des produits textiles et un projet d'arrêté relatif à la signalétique et à la méthodologie de calcul du coût environnemental des produits textiles ont fait l'objet d'une consultation publique. Ces deux textes appliquent notamment les critères tels que définis par la méthode « PEFCR ». Le coût environnemental serait exprimé sous la forme de « points d'impacts », une valeur numérique exprimée en valeur absolue qui intégrerait une variété d'impacts (changement climatique, consommation d'eau, écotoxicité, émission de particules...). La méthode française complète toutefois la méthode « PEFCR » en prenant notamment en compte la durabilité non physique des produits, c'est-à-dire le recours aux pratiques commerciales de la mode éphémère, appréhendée par la largeur des gammes, les incitations à la réparation, la durabilité, qui dépend du rapport entre le prix du vêtement et le prix d'une réparation, et l'affichage des pays de réalisation de certaines étapes de production67(*).

À l'issue de la consultation, ces textes ont ensuite été notifiés à la Commission européenne le 13 février 2025, conformément à la directive 2015/1535 relative à la transparence du marché unique68(*). Un retour de la Commission est attendu sous trois mois, donc d'ici le 14 mai 2025. Les textes seront ensuite présentés au Conseil d'État avant une adoption qui pourrait donc arriver, selon le CGDD, d'ici l'été. Ces textes, qui encadrent l'affichage volontaire du coût environnemental des vêtements, entreraient en vigueur sans délai. Il n'y a aujourd'hui pas de calendrier annoncé pour la mise en place d'un affichage environnemental obligatoire, tel que prévu par l'article L. 541-9-11 du code de l'environnement69(*).

B. Les critères actuels de l'affichage environnemental incluent déjà la notion de durabilité

Le troisième alinéa de l'article L. 541-9-11 au code de l'environnement dispose que l'information délivrée au consommateur « tient compte des impacts environnementaux des biens et services considérés, pris en compte selon leur pertinence pour une catégorie donnée, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'atteintes à la biodiversité et de consommation d'eau et d'autres ressources naturelles. Elle tient également compte des externalités environnementales des systèmes de production des biens et services considérés, évaluées scientifiquement, en particulier pour les produits agricoles, sylvicoles et alimentaires ». Il apparaît donc que la notion de durabilité est déjà incluse, implicitement, dans les critères de l'affichage environnemental : les indicateurs choisis sont essentiels et appropriés pour apprécier l'empreinte environnementale d'un bien et déterminer sa conformité aux exigences de transition écologique et de production responsable.

II. L'examen à l'Assemblée nationale : l'intégration de la durabilité à l'affichage environnemental vise à mieux cibler la mode éphémère

L'article 1er bis a été introduit par la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale70(*).

Il modifie le troisième alinéa de l'article L. 541-9-11 du code de l'environnement afin d'ajouter le critère de la durabilité du bien ou du service proposé aux critères de l'affichage environnemental. Ses auteurs ont considéré l'ajout du critère de durabilité « particulièrement approprié dans le cadre de la fast fashion »71(*).

La rapporteure Anne-Cécile Violland avait émis un avis défavorable à l'adoption de cet amendement, l'affichage environnemental ayant déjà fait « l'objet de négociations au niveau européen et l'ajout du critère de durabilité irait plus loin que ce qui a été acté. Il introduirait une instabilité réglementaire qui rendrait le dispositif difficilement applicable »72(*).

III. La position de la commission : un ajout superfétatoire qu'il convient de supprimer

La commission, partageant la position de la rapporteure Anne-Cécile Violland, considère que la suppression de cet article est souhaitable.

Cet ajout n'est pas nécessaire : les critères de l'article L. 541-9-11 du code de l'environnement tel que rédigé aujourd'hui - à savoir les émissions de gaz à effet de serre, les atteintes à la biodiversité et la consommation d'eau et d'autres ressources naturelles - constituent déjà des sous-critères de la durabilité environnementale. De plus, ces critères ne sont pas exhaustifs, l'information devant tenir compte « notamment » des critères précités. L'intégration de ce critère serait donc redondante.

La commission, favorable à une meilleure information du consommateur, souhaite en outre une application rapide du dispositif d'affichage environnemental. Près de quatre ans après la promulgation de la loi dite « Climat et résilience », les mesures relatives à l'affichage environnemental n'ont en effet toujours pas été prises.

Pour ne pas retarder encore la mise en oeuvre de l'affichage environnemental et pour éviter de créer davantage d'instabilité réglementaire, la commission a donc choisi de ne pas modifier les critères de l'affichage environnemental.

La commission a supprimé l'article 1er bis.

Article

2

Modulation des écocontributions dans la filière REP

« Textiles »

Cet article vise à introduire une nouvelle modulation des écocontributions dans la filière REP « Textiles », afin de mieux cibler la mode éphémère. Afin de lutter contre la fraude aux écocontributions, l'article fixe également une obligation pour le producteur non établi en France de désigner un mandataire.

La commission a ciblé la nouvelle modulation des écocontributions sur les seules entreprises de la mode éphémère, afin d'éviter de fragiliser des entreprises européennes et nationales du textile, et prévu que les écocontributions participent au financement du recyclage des produits textiles sur le territoire national.

La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

I. La filière REP « Textiles » permet l'application du principe pollueur-payeur dans le secteur de l'habillement, en dépit des stratégies frauduleuses de certains acteurs

A. La responsabilité élargie des producteurs (REP), une application du principe « pollueur-payeur » s'appliquant pour une vingtaine de filières

Le principe de responsabilité élargie des producteurs (REP), introduit par la loi du 15 juillet 197573(*), constitue une application du principe « pollueur-payeur », en transférant la responsabilité de la prévention et de la gestion des déchets aux producteurs : ce principe phare est aujourd'hui fixé au I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.

La plupart des producteurs s'acquittent de cette obligation en mettant en place collectivement des éco-organismes dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation. Ils versent à cet éco-organisme une contribution financière appelée écocontribution74(*).

Les éco-organismes, agréés par les pouvoirs publics75(*) pour une durée maximale de six ans renouvelables, doivent répondre aux objectifs fixés par le cahier des charges annexé aux arrêtés portant cahier des charges des éco-organismes de la filière REP.

Avant la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire du 10 février 2020 (dite loi « Agec »)76(*), il existait douze filières REP, aujourd'hui mentionnées à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. La loi « Agec » a complété cette liste par dix nouvelles filières, créées ou devant être créées entre 2021 et 2025.

En plus du quasi-doublement des filières intégrées, la loi « Agec » a largement modifié le régime des filières REP pour le rendre plus robuste : en aggravant notamment les sanctions associées (art. L. 541-9-5 et L. 541-9-6 du code de l'environnement), en instituant une instance de gouvernance - la commission inter-filières REP - et une instance de contrôle des filières - la direction de supervision des filières REP au sein de l'Agence de transition écologique (Ademe) -, ou encore en renforçant la modulation des écocontributions.

Les contributions versées aux éco-organismes doivent ainsi être modulées sous la forme de primes ou de pénalités, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l'incorporation de matière recyclée, l'emploi de ressources renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi ou de réutilisation, la recyclabilité, la visée publicitaire ou promotionnelle du produit, l'absence d'écotoxicité et la présence de substances dangereuses, en particulier lorsque celles-ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l'incorporation de matières recyclées77(*). À cet égard, la loi « Agec » a prévu que ces primes ou pénalités - aussi appelées « éco-modulations » - puissent être supérieures au montant de l'écocontribution versée par le producteur : elle a donc permis à certains producteurs de bénéficier d'un soutien financier au titre de la REP.

B. L'évolution du cadre européen pourrait permettre un renforcement de la modulation des écocontributions dans la filière REP « Textiles ».

Introduite en 2007, la filière REP « Textiles » concerne les « produits textiles d'habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et les produits textiles neufs pour la maison, à l'exclusion de ceux qui sont des éléments d'ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d'ameublement »78(*).

Un seul éco-organisme est agréé au titre de la filière REP « Textiles » pour la période d'agrément 2023 à 2028, l'éco-organisme Refashion.

L'éco-organisme doit assurer la couverture de la totalité des coûts de collecte et de tri des opérateurs de gestion de déchets, avec lesquels il établit une convention, ainsi que de la totalité des coûts liés à la réutilisation sur le territoire national des déchets collectés79(*).

L'éco-organisme a institué en 2023 trois primes, prévues par le cahier des charges de la filière80(*) et, en 2025, une pénalité, relative à la recyclabilité du produit.

Modulations des écocontributions prévues dans la filière REP « Textiles »

|

Critère de modulation |

Type |

Montant |

Unité |

Date d'entrée en vigueur |

|

Certifications par des labels environnementaux |

Prime |

Par pièce mise sur le marché. |

2023 |

|

|

Matière recyclée incorporée |

Prime |

Par tonne de produits mis sur le marché |

2023 |

|

|

Durabilité |

Prime |

Par pièce mise sur le marché |

2023 |

|

|

Recyclabilité |

Pénalité |

Entre 0,008 € et 0,09 € |

Par pièce mise sur le marché |

2025 |

Source : cahier des charges de la filière REP « Textiles » et site internet de Refashion.

La révision actuelle de la directive-cadre déchets de 200887(*) prévoit un élargissement des possibilités de modulation des écocontributions. À l'issue du trilogue du 18 février 2025, le projet de compromis prévoit, à l'initiative de la France88(*), la possibilité pour les modulations de prendre en compte l'apparition de nouvelles pratiques commerciales agressives.

Les États membres peuvent ainsi mettre en place des modulations des contributions des producteurs de textiles permettant de cibler les pratiques industrielles et commerciales qui influencent la durée d'utilisation du produit et sa durabilité, qui peut être mesurée selon la probabilité qu'un produit devienne un déchet en raison de problèmes qui ne sont pas nécessairement liés à sa conception et qui sont souvent liés à une segmentation du marché. Le texte de compromis précise que pour caractériser ces pratiques et permettre la modulation des contributions, les États membres ont la possibilité de se baser sur des critères tels que la largeur de gamme, la fréquence de renouvellement des offres et l'incitation à la réparation.

C. Une partie des metteurs en marché échappent à leurs obligations par des pratiques frauduleuses

L'acceptabilité des écocontributions est remise en cause par le développement de pratiques frauduleuses, qui consistent à ne pas s'enregistrer auprès de l'éco-organisme, ou bien à communiquer à l'éco-organisme des informations mensongères.

L'article 62 de la loi « AGEC » de 2020 a renforcé la lutte contre la fraude aux écocontributions en prévoyant :

- à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement qu'une interface électronique est soumise aux obligations de responsabilité élargie des producteurs, sauf lorsque l'interface justifie que le tiers producteur a déjà rempli ces obligations ;

- à l'article L. 541-10-10 du même code un identifiant unique sous lequel est enregistré le producteur qui remplit, pour ce produit, les obligations de responsabilités élargie du producteur et qui peut être demandé par l'acheteur.

En dépit de ces outils de lutte contre la fraude, l'éco-organisme Refashion a fait part à la rapporteure lors de son audition d'une augmentation de la fraude dans le secteur textile, en raison du développement du phénomène des « facilitateurs ». Depuis l'entrée en vigueur de l'identifiant unique, un marché de mandataires qui facilitent la déclaration des metteurs en marché asiatiques s'est développé, sans pour autant que ces facilitateurs s'assurent du respect des obligations REP par les metteurs en marché, et sans que ces obligations soient vérifiables. En 2025, environ 50 % des déclarations de la filière REP « Textiles » sont effectuées par ces facilitateurs, dont 90 % concernent des entreprises chinoises représentant environ 30 millions de pièces mises sur le marché, soit 1 % des volumes déclarés89(*).

II. Le dispositif initial : une nouvelle modulation des écocontributions ciblée sur la mode éphémère

L'article 2 modifie le code de l'environnement afin de créer une nouvelle modulation des écocontributions, ciblée sur la mode éphémère, et de rendre obligatoire pour les personnes non établies en France la désignation d'un mandataire.

Le 1° modifie l'article L. 541-10-3 afin, d'une part, d'ajouter l'impact environnemental et l'empreinte carbone aux critères de modulation des écocontributions.

D'autre part, le même 1° modifie le plafond de la modulation de l'écocontribution pour la filière REP « Textiles », qui pourrait atteindre 50 % du prix du produit, contre 20 % dans les autres filières REP.

Le 2° ajoute, à l'article L. 541-10-9, une obligation, pour les personnes non établies en France, de désignation d'un mandataire, chargé d'assurer le respect de ses obligations relatives au régime de REP, et qui se substitue au producteur dans ses obligations découlant de la REP.

Le 3° prévoit, à l'article L. 541-10-27, une modulation des écocontributions dans la filière REP « Textiles » en fonction de la participation du producteur à la pratique commerciale de mode éphémère, définie à l'article 1er. Les pénalités applicables sont fixées par arrêté avant le 1er janvier 2025, selon une trajectoire progressive aboutissant à une pénalité maximale de 10 euros par produit en 2030.

III. La position de l'Assemblée nationale : une modulation de l'écocontribution aux conditions précisées, appuyée sur l'affichage environnemental

A. En commission, l'affichage environnemental est substitué à la mode éphémère comme critère de modulation

La commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale a modifié le critère de modulation de l'écocontribution prévu à l'article 2 : elle a substitué les résultats obtenus en application de la méthodologie de l'affichage environnemental à la pratique commerciale de la mode éphémère comme critère de modulation90(*).

La commission a par ailleurs précisé que la biodiversité figurait également parmi les critères de modulation91(*) et a repoussé au 1er juillet 2025 la date de fixation par arrêté de la trajectoire progressive des pénalités92(*).

B. En séance publique, une précision de la trajectoire d'augmentation de la modulation de l'écocontribution et des conditions d'attribution de ces nouvelles recettes

L'Assemblée nationale a précisé la trajectoire d'augmentation de la modulation de l'écocontribution93(*) en prévoyant un échelonnement de 2025 à 2030 avec un montant de pénalité par produit de :

- 5 euros en 2025 ;

- 6 euros en 2026 ;

- 7 euros en 2027 ;

- 8 euros en 2028 ;

- 9 euros en 2029 ;

- 10 euros en 2030.

Elle a également ajouté, comme le prévoit déjà le cahier des charges de la filière REP « Textiles », que les produits pénalisés ne peuvent pas percevoir de primes94(*).

Enfin, l'Assemblée nationale a fixé les règles d'attribution des écocontributions. Les compléments de contribution récoltés au titre de la nouvelle pénalité créée par l'article 2 sont principalement réattribués sous forme de primes aux producteurs éligibles95(*), tandis qu'une fraction des contributions de la filière doit être utilisée pour financer des infrastructures de collecte et de recyclage dans des pays non membres de l'Union européenne96(*).

IV. La position de la commission : une pénalité nécessaire, mais qui doit être recentrée sur les seuls acteurs de la mode éphémère

La commission partage pleinement l'objectif de l'article 2, qui vise à adapter les règles de la filière REP « Textiles » à l'émergence de la mode éphémère.

Elle a adopté trois amendements, qui visent à restreindre le périmètre de la nouvelle pénalité créée aux seuls produits de la mode éphémère, à préciser les conditions de l'obligation de désigner un mandataire et à prévoir que les compléments de contribution prélevés par les écocontributions soient orientés vers le financement de l'industrialisation du recyclage sur le territoire national.

Le critère de modulation de l'écocontribution est tout d'abord modifié, afin de ne pas inclure des entreprises qui ne relèvent pas de la mode éphémère.

L'affichage environnemental n'apparaît en effet pas comme un critère approprié de modulation de l'écocontribution. En cours d'élaboration, l'affichage environnemental apparaît à ce stade peu robuste, comme l'a notamment défendu l'Union française des industries de la mode et de l'habillement (UFIMH) : « cette méthodologie ne peut donc être considérée aujourd'hui comme opérationnelle et son utilisation immédiate, dès l'entrée en vigueur de la loi (...) apparaît dangereuse et prématurée »97(*).

L'utilisation de cet affichage pourrait par ailleurs conduire à pénaliser des acteurs français et européens de la mode, comme a notamment alerté l'Alliance du commerce : « l'instauration d'une pénalité assise sur le score environnemental français dont la méthodologie n'est pas encore stabilisée, risque de fragiliser financièrement de très nombreuses entreprises implantées dans notre pays »98(*).

Les modulations des contributions de la filière REP « Textiles » seront à la place basées sur la durabilité extrinsèque des produits99(*), liée à l'impact des pratiques industrielles et commerciales des producteurs. Ces pratiques influencent en effet la durée d'utilisation et la durabilité d'un produit, mesurées par la probabilité qu'un produit devienne un déchet en raison d'aspects qui ne sont pas nécessairement liés à sa conception.

La modification du critère de modulation renforce également la sécurité juridique du dispositif, puisque le projet de révision de la directive-cadre déchets permet la modulation des écocontributions en fonction des pratiques industrielles et commerciales influençant la durée d'utilisation du produit et sa durabilité.

La commission a également prévu d'orienter les écocontributions vers le financement de l'industrialisation du recyclage sur le territoire national, plutôt que vers des pays non membres de l'Union européenne100(*). En effet, le dispositif prévu par la proposition de loi, qui flèche les contributions ainsi prélevées vers le financement d'infrastructures de collecte et de recyclage dans des pays non membres de l'Union européenne, n'apparaît pas opportun, voire même, « en contradiction avec l'objectif prioritaire de structurer une industrie européenne du recyclage textile »101(*).

Favoriser le développement du recyclage des textiles en France est un objectif à privilégier, d'un point de vue environnemental pour réduire l'impact carbone de nos déchets et d'un point de vue économique pour relocaliser une partie de la chaîne de valeur de la filière textile.

Il est ainsi primordial que les déchets collectés sur notre territoire puissent être traités en France, afin « d'encourager la mise en place de solutions de recyclage industrielles sur le territoire national, afin de développer une économie circulaire de proximité, porteuse d'emploi sur notre territoire »102(*).

La réorientation vers contributions vers le recyclage au niveau national permettra de renforcer les capacités nationales de recyclage pour absorber le gisement actuellement exporté, alors que « peu d'installations de recyclage des textiles sont présentes sur le territoire national de sorte que le marché en matière recyclée est aujourd'hui peu dynamique »103(*).

La commission a enfin précisé, comme le prévoit le projet de révision de la directive-cadre déchets, que le mandat entre le producteur soumis à REP et son mandataire doit se faire par écrit104(*). Une telle précision permet ainsi de formaliser les responsabilités respectives et de mieux identifier le responsable en cas de sanction ou de contentieux.

La commission a adopté l'article 2 ainsi rédigé.

Article 3

(supprimé)

Interdiction de la publicité pour la mode

éphémère

Cet article vise à interdire la publicité pour les produits relevant de la pratique commerciale de la mode éphémère, définie à l'article 1er. Relevant un risque d'inconstitutionnalité, la commission a supprimé cette interdiction généralisée remplacée, à l'article 3 bis, par une régulation proportionnée de la publicité pour la mode éphémère.

La commission a supprimé l'article 3.

I. À l'origine motivée par des raisons de santé publique, les interdictions sectorielles de la publicité ont également depuis 2021 des motivations environnementales

La loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, dite « loi Évin », a instauré la première interdiction sectorielle de la publicité, motivée par la protection de la santé publique, un motif d'intérêt général. Une interdiction de la publicité pour le tabac s'applique ainsi, codifiée à l'article L. 3511-3 du code de la santé publique.

Le Conseil constitutionnel, saisi sur la « loi Évin », a validé le principe d'interdictions sectorielles de la publicité motivées par un motif d'intérêt général : en raison de la possibilité maintenue de faire de la publicité à l'intérieur des débits de tabac, le Conseil n'a pas jugé contraire à la Constitution105(*) l'atteinte au droit de propriété106(*) et à la liberté d'entreprendre107(*), justifiée par l'objectif constitutionnel de protection de la santé publique108(*).

L'article 7 de la loi dite « Climat et résilience » de 2021109(*) a instauré de nouvelles interdictions sectorielles, motivées elles par un autre motif d'intérêt général, la protection de l'environnement.

D'une part, la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles est interdite (article L. 229-61 du code de l'environnement) à compter du 1er janvier 2028.

D'autre part, la publicité relative à la vente ou faisant la promotion de l'achat des voitures particulières neuves de type véhicules utilitaires sport (communément appelés en anglais « sport utility vehicule » et abrégés SUV) est également interdite (article L. 229-62 du code de l'environnement).

Ces interdictions ne sont toutefois à ce stade pas entrées en vigueur, en l'absence de publication des décrets en Conseil d'État en précisant les modalités d'application.

Le projet de décret relatif à l'interdiction de la publicité dans les énergies fossiles, qui fixait la liste des énergies fossiles concernées et les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles, a fait l'objet d'une consultation publique du 25 février au 18 mars 2022. Dans son avis sur le projet de décret, le Conseil d'État a « incité le gouvernement à compléter la loi, en précisant le champ et les modalités de l'interdiction de la publicité et en veillant à la proportionnalité d'une telle interdiction »110(*). L'avis du Conseil d'État sur l'avant-projet de loi avait déjà recommandé de ne pas retenir l'interdiction des énergies fossiles ; considérant que le « caractère peu fréquent de ces publicités directes et l'absence de référence à des modes de consommation ne permettent pas de considérer cette mesure d'interdiction comme adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi, qui est de diminuer la consommation des produits les plus fortement émetteurs de gaz à effet de serre »111(*).

II. Le dispositif initial : une interdiction sectorielle de la publicité pour la mode éphémère

L'article 3 vise à interdire la publicité pour les produits relevant de la mode éphémère, pratique commerciale définie à l'article 1er.

Le I crée un article L. 229-61-1 dans le code de l'environnement, qui interdit la publicité relative à la commercialisation de produits dans le cadre d'une pratique commerciale de collections vestimentaires et d'accessoires à renouvellement très rapide définie à l'article L. 541-9-1-1 ou faisant la promotion des entreprises, enseignes ou marques ayant recours à cette pratique commerciale. Il renvoie à un décret en Conseil d'État, qui préciserait les modalités d'application de l'article.

Le II prévoit une entrée en vigueur de l'article 3 au 1er janvier 2025.

III. La position de l'Assemblée nationale : des précisions relatives au champ d'application et à la motivation de l'interdiction de publicité

La commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale a précisé que la promotion à la fois directe ou indirecte (comme les parrainages d'événements par exemple)112(*) et les activités d'influence113(*) sont concernées par l'interdiction. Elle a également explicité les motivations de cette interdiction, qui vise à protéger l'environnement et lutter contre le réchauffement climatique114(*). Enfin, le renvoi à un décret en Conseil d'État est supprimé, considérant que la loi doit être suffisamment précise pour permettre son application lorsqu'il s'agit d'une interdiction de la publicité115(*).

En séance publique, l'Assemblée nationale a approuvé cette rédaction.

IV. La position de la commission : face au risque de censure par le Conseil constitutionnel de l'interdiction généralisée, une régulation de la publicité est privilégiée

L'interdiction générale de la publicité pour la mode éphémère doit être appréhendée et conciliée avec le principe constitutionnel de liberté d'entreprendre116(*).

La protection de l'environnement constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui peut justifier des atteintes à la liberté d'entreprendre117(*), comme pour une interdiction de publicité. Une telle atteinte, justifiée par un objectif d'intérêt général, doit cependant être adaptée et proportionnée à cet objectif118(*).

L'absence d'évaluation de la part d'émissions de gaz à effet de serre des seules entreprises de la mode éphémère ne permet toutefois pas d'établir que la mesure d'interdiction envisagée, applicable à la seule échelle nationale, permettra d'aboutir à un gain significatif119(*) dans le domaine environnemental.

Dans ce contexte, la disposition risque d'être difficile à mettre en oeuvre comme c'est aujourd'hui le cas pour l'interdiction de la publicité des énergies fossiles et des véhicules SUV introduite par la loi « Climat et Résilience » de 2021.

La commission appelle ainsi le Gouvernement à assurer l'application des interdictions de publicité prévues par la loi « Climat et résilience » de 2021 avant de définir de nouvelles interdictions.

La commission a donc proposé, à l'article 3 bis, un cadre de régulation pour la publicité de la mode éphémère, juridiquement moins fragile, au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

La commission a supprimé l'article 3.

Article 3 bis

(nouveau)

Régulation de la publicité pour la mode

éphémère

Cet article, inséré par la commission à l'initiative de la rapporteure Sylve Valente Le Hir, institue un cadre de régulation pour la mode éphémère, en interdisant la publicité par les influenceurs pour ces produits et en imposant une information synthétique sur l'impact environnemental des biens et services dans les publicités de la mode éphémère.

La commission a adopté l'article 3 bis ainsi rédigé.

I. Les lois dites « Climat et résilience » de 2021 et « Influenceurs » de 2023 ont établi des cadres de régulation pour certaines publicités sectorielles

A. La loi dite « Climat et résilience de 2021 » prévoit, pour certains produits, une information sur l'impact environnemental dans les publicités

L'article 7 de la loi « Climat et résilience » de 2021 a introduit une obligation d'information synthétique sur l'impact environnemental des biens et services, considérés sur l'ensemble de leur cycle de vie, visible et facilement compréhensible dans les publicités sur les produits suivants120(*) :

- les biens et les services pour lesquels l'affichage environnemental a été rendu obligatoire ;

- les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire, c'est-à-dire tous les produits ayant une incidence significative directe ou indirecte sur la consommation d'énergie pendant leur utilisation (ex. produits électroménagers) ;

- les véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l'article L. 318-1 du code de la route, pour lesquels l'information synthétique est la mention de la classe d'émissions de dioxyde de carbone du véhicule considéré.

Le même article 7 prévoit, à l'article L. 229-65 du code de l'environnement, que tout manquement à ces obligations est sanctionné par une amende de 20 000 euros pour une personne physique et de 100 000 euros pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu'à la totalité du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale. En cas de récidive, le montant de ces amendes peut être porté au double.

B. La loi dite « Influenceurs » de 2023 élabore un régime d'interdiction de publicité relatif aux influenceurs

La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, dite loi « Influenceurs », vise à mettre fin à la propagation des pratiques commerciales trompeuses ou frauduleuses sur internet par les influenceurs.

L'article 1er de la loi définit les influenceurs comme « les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d'une cause quelconque exercent l'activité d'influence commerciale par voie électronique ».

L'article 4 de la même loi élabore un régime d'interdictions absolues d'influence commerciales, relatives :

- à la chirurgie esthétique ;

- à la médecine alternative ;

- aux produits de nicotine ;

- à certains produits et services financiers ;

- et à des abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs.

Le même article punit de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende la violation de ces interdictions. En plus de ces amendes, une interdiction d'exercer en tant qu'influenceur peut être prononcée.

Enfin, l'article 4 modifie l'article L. 511-7 du code de la consommation afin d'habiliter les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à constater les infractions à ces interdictions.

II. La position de la commission : une régulation de la publicité pour la mode éphémère est nécessaire

La commission, considérant qu'une régulation de la publicité de la mode éphémère est nécessaire, a inséré un article 3 bis121(*), qui vise à encadrer cette publicité tout en garantissant la constitutionnalité du dispositif.

Le I interdit la promotion des produits de la mode éphémère par les influenceurs, qui constituent aujourd'hui l'un des principaux relais de ces marques. Il insère à l'article 4 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux un VI bis qui interdit aux personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, relative à la commercialisation de produits entrant dans le cadre de la pratique commerciale définie à l'article L. 541-9-1-1, ou faisant la promotion directe ou indirecte des entreprises, des enseignes ou des marques ayant recours à cette pratique commerciale.

L'atteinte à la liberté d'entreprendre que pose cette disposition apparaît limitée, puisqu'il ne s'agit d'interdire qu'un unique canal de promotion, et non l'ensemble des canaux de publicité utilisés.

Le II impose une information synthétique sur l'impact environnemental des biens et services, considérés sur l'ensemble de leur cycle de vie, dans les publicités sur les produits de la mode éphémère. Il complète l'article L. 229-64 du code de l'environnement relatif à cette obligation par un 4°, qui vise les produits relevant d'une pratique commerciale visée à l'article L. 541-9-1-1 du présent code.

Enfin, le III prévoit une entrée en vigueur de cette mesure au 1er janvier 2026.

La commission a adopté l'article 3 bis ainsi rédigé.

Article

4

Sanction des manquements à l'obligation d'afficher un message

d'information et à l'interdiction de publicité

Cet article instaure une amende de 15 000 euros pour le non-respect de l'obligation d'affichage des messages prévus à l'article 1er et une amende de 100 000 euros pour le non-respect de l'interdiction de faire de la publicité pour des vêtements issus de la mode éphémère, telle que créée à l'article 3.

La commission a adopté l'article 4 modifié par un amendement de coordination.

I. Deux régimes d'amende distincts sanctionnent le non-respect d'interdictions de publicité pour motif environnemental et le manquement à l'obligation d'afficher certains messages

L'article 7 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « Climat et résilience », a instauré une sanction en cas de manquement aux interdictions de publicité pour motif environnemental, codifiée à l'article L. 229-63 du code de l'environnement. Ces infractions sont passibles d'une amende qui peut s'élever à 20 000 € pour une personne physique et à 100 000 € pour une personne morale et qui peut être portée jusqu'au montant du coût des opérations de publicité ou de promotion illégales. Le récidiviste s'expose lui au doublement de l'amende prononcée.

L'article 3 de la même loi dite « Climat et résilience » de 2021, codifié à l'article L. 541-9-4-1 du même code, a créé un régime de sanction applicable en cas de manquement aux obligations d'information prévues à l'article L. 541-9-1 dudit code. L'autorité administrative compétente, en l'occurrence la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, peut donc infliger une amende d'un montant maximal de 3 000 euros pour une personne physique et de 15 000 euros pour une personne morale.

II. La position de l'Assemblée nationale : les sanctions existantes sont étendues aux nouvelles obligations applicables à la mode éphémère

Le présent article, introduit par la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale122(*) a vocation à élargir les régimes de sanction précités aux dispositifs prévus aux articles 1er et 3.

L'article 4 ajouterait au champ de l'article L. 541-9-4-1 du code de l'environnement les manquements à l'obligation d'afficher sur les produits de la mode éphémère un message informant le consommateur de l'impact environnemental du produit commercialisé. Ces manquements seraient donc passibles d'une amende de 3 000 euros pour les personnes physiques et de 15 000 euros pour une personne morale.

De la même manière, l'article L. 229-63 du code de l'environnement est complété de sorte que la sanction applicable au non-respect de l'interdiction de faire la publicité ou la promotion des énergies fossiles et des SUV soit aussi applicable à la violation de l'interdiction de faire la publicité des produits textiles issus de la mode éphémère, qui serait prévue à l'article L. 229-61-1 du code de l'environnement. Le contrevenant s'exposerait donc à une amende de 20 000 euros, qui pourrait s'élever à 100 000 euros pour une personne morale.

III. La position de la commission : des dispositions bienvenues pour renforcer l'effectivité de l'article 1er

La commission, qui souhaite rendre pleinement applicable cette proposition de loi, a salué cet apport de l'Assemblée nationale.

Elle a adopté un amendement de coordination COM-18 de la rapporteure pour tenir compte de la suppression de l'article 3 relatif à l'interdiction de la publicité pour les produits de la mode éphémère.

La commission a substitué un encadrement de la publicité à cette interdiction généralisée, en interdisant la publicité des produits de mode éphémère aux influenceurs et en prévoyant l'obligation de faire figurer une information synthétique dans les publicités de la mode éphémère. Ces dispositifs ont été intégrés aux régimes de sanction existants par un amendement COM-16 de la rapporteure à l'article 3 bis, à l'article 4 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, dite « Influenceurs sur les réseaux sociaux » et à l'article L. 229-64 du code de l'environnement.

La commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article

5

Habilitation de la DGCCRF à contrôler le respect de

l'obligation d'afficher un message d'information et de l'interdiction de

publicité

Cet article complète l'article L. 511-7 du code de la consommation afin d'habiliter les agents de la DGCCRF à contrôler le respect de l'interdiction de faire la publicité de la mode éphémère et de l'obligation d'afficher un message d'information par les personnes se livrant à l'activité de production et de commercialisation de mode éphémère, telle que définie à l'article 1er.

La commission a adopté l'article 5, modifié par un amendement de coordination.

I. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est l'administration chargée de garantir l'ordre public économique

En application du décret n° 2001-1178 du 12 décembre 2001, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est chargée, sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, de veiller à la régulation et au bon fonctionnement des marchés. Elle a notamment pour missions :

- l'élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la concurrence (notamment aux pratiques restrictives de concurrence, contrefaçons et pratiques anticoncurrentielles), à l'information des consommateurs et à la protection de leurs intérêts économiques, à la sincérité et à la loyauté des transactions commerciales, à la qualité et à la sécurité des produits et services offerts sur le marché ;

- le contrôle de l'application des textes qu'elle élabore, et en particulier le contrôle des concentrations et le suivi des contrats de la commande publique ;

- l'organisation de la concertation entre les organisations représentatives des consommateurs et des usagers et les représentants des fournisseurs de biens et de services.

L'article L. 511-7 du code de la consommation précise les dispositions dont les agents de la DGCCRF doivent s'assurer du respect.

II. La position de l'Assemblée nationale : une extension de la compétence de la DGCCRF pour assurer le respect des articles 1er et 3

L'article 5, introduit par l'Assemblée nationale en séance publique123(*), modifie l'article L. 511-7 du code de la consommation pour étendre le champ des contrôles de la DGCCRF aux obligations créées par les articles 1er et 3 de la présente proposition de loi.

Les agents de la DGCCRF seraient donc habilités à rechercher et constater les manquements à l'obligation d'afficher des messages d'information sur l'impact environnemental des produits commercialisés et les infractions à l'interdiction de faire la publicité des produits issus de la mode éphémère.

III. La position de la commission : une utile amélioration pour assurer l'applicabilité de l'article 1er

La commission accueille favorablement cet apport, indispensable pour garantir le respect de l'obligation d'informer le consommateur des impacts environnementaux et sociaux de la mode éphémère.

Elle a adopté un amendement de coordination COM-17 qui tire les conséquences de la suppression de l'article 3 en excluant l'interdiction générale de la publicité du champ de contrôle des agents de la DGCCRF.

La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article

6

Rapport au Parlement sur l'extension au secteur du textile du

mécanisme d'ajustement carbone aux frontières

Cet article prévoit la remise au Parlement par le Gouvernement d'un rapport sur l'opportunité d'étendre le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières aux produits textiles importés de pays tiers à l'Union européenne.

La commission a adopté l'article 6 sans modification.

I. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, instrument de lutte contre les « fuites de carbone », ne cible pas à ce stade les produits textiles

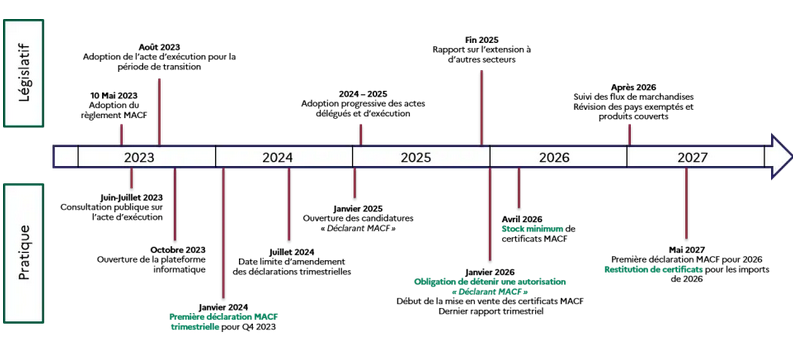

Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF), créé par le règlement européen « MACF » de 2023124(*), constitue un axe central du « Pacte vert pour l'Europe », destiné à lutter contre les « fuites de carbone » en complétant le système d'échange de quota d'émissions de l'Union européenne (UE).

Le système d'échange de quota d'émissions, créé par la directive « SEQE-UE » de 2003125(*), est un marché du carbone mis en place par l'UE pour limiter les émissions de gaz à effet de serre en attribuant des quotas aux entreprises, qui peuvent ensuite les échanger.

La principale limite de cet instrument de réduction des émissions de gaz à effet de serre est le phénomène de « fuites de carbone » : le « coût » des politiques environnementales diminue la compétitivité de l'industrie européenne et conduit à une augmentation des biens importés, qui sont produits avec des niveaux d'émissions de gaz à effet de serre plus élevés en dehors de l'UE, ce qui nuit aussi bien à l'économie européenne qu'aux efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Sur la période 2000 à 2018, le taux de « fuite de carbone » dans l'UE se serait établi à 20 %126(*) : pour une tonne d'émissions de gaz à effet de serre évitée dans l'UE, les émissions dans le reste du monde auraient augmenté de 0,2 tonne. Ce taux de fuite risque de s'intensifier avec le rehaussement de l'ambition climatique de l'UE.

Le mécanisme d'ajustement carbone vise donc à pallier cet écueil : les importateurs devront eux aussi acquérir des certificats - équivalents aux quotas du SEQE-UE - qui prendront en compte le « prix carbone » déjà payé dans le pays tiers, sous la forme d'un marché d'échange d'émission ou d'une taxe sur le carbone.

Un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières conforme aux préconisations de la commission et du Sénat

Encouragée par la France depuis de nombreuses années, la mise en place d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières a également été largement soutenue par le Sénat, qui a adopté en 2022 une résolution sénatoriale127(*) et un rapport d'information de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable128(*) en ce sens.

Certaines évolutions apportées par le Parlement européen et le Conseil à la version initiale du texte sont venues répondre aux observations formulées par la commission. Comme cette dernière l'avait proposé, l'hydrogène a ainsi été intégré dans le périmètre du MACF ; les produits chimiques organiques et les polymères pourraient aussi l'être, avant la fin de l'année 2025, à la faveur d'un réexamen par la Commission européenne.

Par ailleurs, la proposition initiale de la Commission européenne ne tenait pas compte des émissions indirectes des produits couverts, c'est-à-dire de celles issues de la production d'électricité nécessaire à leur fabrication : l'examen au Parlement et au Conseil a permis de corriger ce point, comme l'avait encouragé le rapport d'information de la commission.

Enfin, le rapport d'information de la commission proposait d'étudier l'opportunité d'une extension du MACF, d'ici 2026, à certains produits finis particulièrement exposés à un risque de « fuites de carbone ». Une telle extension est prévue pour certains « produits en aval » de la chaîne de valeur des marchandises couvertes par le MACF - comme les vis et les boulons.

Dans un premier temps, le MACF s'appliquera à un nombre limité de biens retenus en raison de leur niveau élevé d'intensité carbone, du risque de fuite de carbone associé, du volume des importations et de la faisabilité technique de la détermination de leur intensité carbone. Les biens concernés, qui représentent à l'échelle européenne environ 7 milliards d'euros par an, sont : le fer et l'acier ; le ciment ; l'aluminium ; l'engrais ; l'hydrogène ; et l'électricité.

Avant la fin de l'année 2025, la Commission européenne devra présenter un rapport recensant les « produits en aval » dont elle recommande d'envisager l'inclusion dans le champ d'application du mécanisme à l'horizon 2030129(*).

Calendrier d'application du MACF

Source : ministère de la transition écologique

II. La position de l'Assemblée nationale : une demande de rapport relative à l'intégration du textile au MACF

L'article 7, ajouté en séance publique à l'Assemblée nationale130(*), prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la proposition de loi. Ce rapport devra examiner la pertinence d'étendre le MACF aux produits textiles importés par les consommateurs européens, afin d'éviter la délocalisation des émissions de gaz à effet de serre liées à la production de vêtements.

III. La position du Sénat : les « fuites de carbone », un enjeu central pour l'industrie française et européenne

La commission appelle, depuis 2022, à une extension du MACF à de nouveaux produits, pour lutter contre les fuites de carbone et mieux protéger les industries françaises européennes. Le rapport d'information précité recommandait ainsi d'« envisager l'intégration de produits de base supplémentaires au MACF d'ici 2026, le cas échéant, dès l'examen du projet de règlement au Conseil et au Parlement européen »131(*).

Cette demande de rapport de l'Assemblée nationale, permettra, en effet, d'évaluer l'opportunité et la faisabilité d'une extension du MACF à l'industrie textile.

La commission a adopté l'article 6 sans modification.

Article

7

Rapport au Parlement relatif à la mise en oeuvre des mesures

miroirs

Cet article vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en oeuvre des mesures miroirs et sur l'opportunité d'inverser la charge de la preuve pour le respect des normes imposées aux producteurs de pays tiers.

La commission a adopté l'article 7 sans modification.

I. Les mesures miroirs visent à assurer le respect par les biens importés des normes environnementales, sanitaires et sociales européennes

Les « mesures miroirs » ou « clauses miroirs » consistent à « imposer une réciprocité entre les normes de production de deux pays »132(*). Dans le cadre de la politique commerciale de l'Union européenne, les clauses miroirs visent ainsi à conditionner l'accès au marché de l'Union européenne de biens exportés à l'introduction dans le droit national du pays exportateur des normes européennes de production environnementales, sociales et sanitaires.

La mise en place de telles mesures garantit au consommateur que les biens et les services qu'il acquiert ont été produits ou réalisés conformément aux standards européens. Elle permet également de protéger les producteurs européens contre une concurrence déloyale. Des mesures miroirs ont été mises en oeuvre à l'échelle européenne. À titre d'exemple, les normes régissant l'abattage des animaux dans l'UE s'appliquent aux animaux élevés en-dehors de l'Union européenne dont la viande sera importée dans l'UE133(*).

Appliquées au secteur du textile, les mesures miroirs auraient pour but d'obliger les partenaires commerciaux extraeuropéens à respecter les normes environnementales européennes (comme les normes relatives aux émissions de gaz à effet de serre, à la consommation de la ressource en eau ou à la pollution de l'air), sanitaires (notamment l'interdiction d'utiliser certains produits), et sociales (telles que l'interdiction du travail des enfants et du travail forcé, exigence de salaire décent, etc.).

II. La position de l'Assemblée nationale : le recours aux mesures miroirs comme mode de lutte contre la mode éphémère

L'article 7, introduit par l'Assemblée nationale en séance publique134(*) prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la proposition de loi. Ce rapport devra :

- dresser le bilan de la mise en oeuvre des mesures miroirs aux frontières du marché intérieur européen, afin de pouvoir se prononcer sur la pertinence d'imposer les normes européennes sanitaires, sociales et environnementales aux produits textiles entrant dans le marché intérieur européen ;

- analyser l'opportunité d'inverser la charge de la preuve s'agissant du respect desdites normes, c'est-à-dire demander à l'exportateur localisé dans un État tiers de prouver que le produit textile qu'il commerciale a bien été conçu dans le respect des normes européennes.

III. La position de la commission : une réponse européenne à la mode éphémère est nécessaire

La commission partage le constat d'une nécessaire réponse européenne à l'enjeu de la mode éphémère, qui implique notamment une prise en compte par sa politique commerciale de l'impact environnemental de l'industrie textile.

La commission a adopté l'article 7 sans modification.

* 13 Rapport « Measuring Fashion » de Quantis, 2018.

* 14 Ellen MacArthur Foundation, 2017, A New Textile Economy : Redesigning Fashion's Future.

* 15 Parlement européen, 2024, « Production et déchets textiles : les impacts sur l'environnement ».

* 16 Ellen MacArthur Foundation, 2017, A New Textile Economy : Redesigning Fashion's Future.

* 17 Ademe, 2024, « Tout comprendre : les impacts de la mode et de la fast-fashion ».

* 18 Source : contribution écrite de la coalition « Stop FastFashion ».

* 19 Rapport « Measuring Fashion » de Quantis, 2018.

* 20 Ademe, 2024, « Réalisation d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre : filière mode et textile ».

* 21 Refashion, Rapport d'activité 2023.

* 22 Ce modèle de production est également appelé « mode jetable » ou encore « mode expresse ».

* 23 Source : DGDDI.

* 24 Source : ministère de l'économie.

* 25 Euromonitor International, 2025.

* 26 Source : contribution écrite de Temu.

* 27 Baromètre de l'audience du e-commerce de la Fevad, 4ème trimestre 2024.

* 28 Compte rendu de la réunion de la commission des affaires économiques du 30 octobre 2024, audition de M. Philippe Wahl, président-directeur général de La Poste.

* 29 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur

* 30 Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE.

* 31 Le principe de régulation asymétrique consiste à appliquer des règles différentes selon la position des acteurs sur un marché, en imposant des obligations plus strictes aux acteurs dominants afin de préserver la concurrence.

* 32 Commission européenne, 2024, « La Commission désigne Shein en tant que très grande plateforme en ligne, au titre du règlement sur les services numériques ».

* 33 Commission européenne, 2024, « La Commission désigne Temu en tant que très grande plateforme en ligne, au titre du règlement sur les services numériques ».

* 34 Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

* 35 UFC-Que Choisir, 2024, « Plainte pour non-respect du DSA ».

* 36 Règlement (CE) 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières.

* 37 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 2658/87 en ce qui concerne l'introduction d'un traitement tarifaire simplifié pour les ventes à distance de biens et le règlement (CE) nº 1186/2009 en ce qui concerne la suppression du seuil de franchise douanière.

* 38 Produits textiles d'habillement, de chaussures ou de linge de maisons neufs destinés aux particuliers.