AVANT PROPOS

La délégation sénatoriale aux outre-mer a souhaité inscrire à son programme annuel de travail une étude sur la vie chère.

Si cette problématique ancienne, au coeur des préoccupations quotidiennes des Ultramarins, est à l'origine de crises sociales récurrentes, dérivant parfois vers la violence ou des blocages, les évènements en Martinique depuis septembre 2024 justifient cette mission d'information.

Ils surviennent après un épisode inflationniste mondial d'une rare ampleur, qui succède lui-même à la crise sanitaire du Covid, deux phénomènes qui ont impacté les populations les plus fragiles. Les outre-mer qui figurent parmi les territoires français les plus pauvres ne pouvaient qu'en sortir ébranlés.

Par ailleurs, cette nouvelle crise de la vie chère, qui n'a en réalité jamais cessé - voire s'est aggravée - survient dans un contexte plus large de crise (politique, économique, sociale, sécuritaire, climatique...) des outre-mer. Le sentiment d'une fin de cycle et d'un système à bout de souffle, en dépit de l'engagement de l'État, oblige à se réinventer profondément tout en apportant des réponses à court terme.

Les causes de la vie chère et les remèdes possibles ont fait l'objet de très nombreux travaux au cours des dernières années, qu'il s'agisse de travaux généraux ou d'études plus spécialisées sur certaines catégories de dépenses et sur certains territoires.

Sans prétendre à l'exhaustivité, on rappellera en particulier le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la vie chère outre-mer en juillet 2023, celui du Conseil économique, social et environnemental (CESE) en octobre de la même année, les études périodiques de l'Insee et de l'IEDOM-IEOM, les études territoriales dans le cadre des Observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR), les travaux de l'Inspection générale des finances (IGF) ou encore les avis de l'Autorité de la concurrence, ainsi que des autorités de la concurrence de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.

De nombreux échanges entre élus, acteurs économiques et simples citoyens ont aussi été organisés dans tous les territoires pour trouver des solutions. Le colloque organisé par l'Assemblée territoriale de la Polynésie française les 19 et 20 mars 2025 en est un exemple remarquable.

Par ailleurs, un foisonnement d'initiatives législatives a été constaté ces derniers mois. On soulignera en particulier :

- à l'Assemblée nationale, la proposition de loi n° 522 visant à prendre des mesures d'urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, dite « Bellay ». Déposée par le groupe socialiste en octobre 2024, elle a été adoptée en première lecture en janvier 2025 ;

- au Sénat, dans un jeu de chassé-croisé, la proposition de loi n° 199 (2024-2025) visant à lutter contre la vie chère en renforçant le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer dite « Lurel » a été déposée en décembre 2024 et adoptée en première lecture au Sénat en mars 2025 à la demande du groupe socialiste de la Haute Assemblée ;

- au Sénat toujours, en matière de logement cette fois, la proposition de loi n° 198 (2024-2025) expérimentant l'encadrement des loyers et améliorant l'habitat dans les outre-mer dite « Bélim » a été déposée et adoptée aux mêmes dates ;

- enfin, bien que son champ soit beaucoup plus large, la proposition de loi n° 172 (2024-2025) portant diverses dispositions d'adaptation du droit des outre-mer, déposé en novembre dernier par la quasi-totalité des membres de notre délégation et qui contient plusieurs dispositions relatives à la vie chère.

Par ailleurs, ces dernières semaines, la présentation avant l'été d'un projet de loi contre la vie chère outre-mer a été annoncée. Ce texte serait construit, pour reprendre les mots de Manuel Valls, ministre d'État, ministre des outre-mer, autour des 5 axes suivants : la concurrence, la transparence, les exigences, la renaissance, le bon sens.

En s'appuyant sur ces travaux considérables et riches, la délégation a souhaité conduire sa mission dans un temps resserré pour dégager les propositions les plus opérationnelles et économiquement efficaces, mais aussi celles porteuses d'évolutions plus profondes des modèles de développement.

Par ailleurs, compte tenu de l'immensité du champ de la vie chère, qui intéresse toutes les dépenses (mobilité, logement, communication, alimentaire, santé, assurance...), le choix a été fait d'aborder cette thématique très large sous l'angle de trois types de dépenses obéissant à des conditions de marché différentes :

- les produits du quotidien, notamment alimentaires ;

- les dépenses automobiles qui incluent l'achat des véhicules, les réparations, les pièces de rechange et le carburant ;

- le fret maritime et aérien qui pèse sur les coûts de tous les produits importés par les entreprises ou les particuliers.

Vos rapporteurs - Micheline Jacques (LR - Saint-Barthélemy), Viviane Artigalas (SER - Hautes-Pyrénées), Dominique Théophile (RDPI - Guadeloupe), Evelyne Perrot (UC - Aube), Jocelyne Guidez (UC - Essonne) et Teva Rohfritsch (RDPI - Polynésie) - ont auditionné une cinquantaine de personnalités qualifiées.

Compte tenu de la gravité et l'urgence de sortir de cette crise pour les populations et pour les économies concernées, la mission livre ici ses principales observations et recommandations. Ses rapporteurs souhaitent aussi éclairer et nourrir les prochains débats, dans la perspective du projet de loi annoncé par le Gouvernement.

I. UNE RÉALITÉ INCONTESTABLE QUI ÉCHAPPE AUX EXPLICATIONS UNIVOQUES

En dépit de quelques divergences, de nombreux travaux récents dressent des constats précis de la vie chère et de ses principales causes. Les auditions ont largement confirmé ces analyses.

A. L'ACUITÉ DE LA VIE CHÈRE NE SOUFFRE PAS DE CONTESTATION

1. La vie chère en général

a) Des études nombreuses et de plus en plus précises

La vie chère ne souffre d'aucune contestation. À l'origine de crises et de mouvements récurrents dans la quasi-totalité des territoires depuis des décennies, la réalité de la vie chère a été objectivée par des études de plus en plus régulières et riches. La dernière étude de l'Insee en 2022 livre un panorama actualisé de la vie chère dans les DROM.

Écart de prix hors loyer entre les DROM et la France hexagonale en 20222(*)

|

|

Écart moyen |

Écart sur la base du panier de consommation hexagonale |

Écart sur la base du panier de consommation du DOM |

|

Guadeloupe |

16,6 |

20,2 |

13,1 |

|

Martinique |

14,6 |

18,1 |

11,2 |

|

Guyane |

14,0 |

18,2 |

10,1 |

|

La Réunion |

9,1 |

12,9 |

5,5 |

|

Mayotte |

10,3 |

17,7 |

3,4 |

Source : Insee, enquête de comparaison spatiale de prix

Écart de prix y compris loyers entre les territoires ultramarins et la France hexagonale en 2022

|

Écart moyen |

Écart sur la base du panier de consommation hexagonal |

Écart sur la base du panier de consommation du territoire ultramarin |

|

|

Guadeloupe |

15,8 |

19,2 |

12,6 |

|

Martinique |

13,8 |

17,1 |

10,6 |

|

Guyane |

13,7 |

17,6 |

10,0 |

|

La Réunion |

8,9 |

12,3 |

5,5 |

|

Mayotte (hors loyers) |

10,3 |

17,7 |

3,5 |

|

Nouvelle-Calédonie |

31,0 |

42,5 |

20,5 |

|

Polynésie française |

30,8 |

42,5 |

18,9 |

Derrière le phénomène généralisé de la vie chère se cache néanmoins de fortes différences selon les territoires.

On constate sans surprise que les collectivités du Pacifique, les plus éloignées et isolées de l'Union européenne, mais aussi des grands centres économiques mondiaux, connaissent l'écart de prix le plus important.

En revanche, au sein des DROM, les Antilles ont le différentiel de prix le plus élevé, La Réunion et Mayotte parvenant à contenir l'écart à 10 ou un peu moins. Pourtant, la Guadeloupe et la Martinique sont les outre-mer les mieux connectés à l'Europe.

Écarts de prix (Fisher) entre les territoires ultramarins et la France métropolitaine en 2020, 2015 et 2022

Source : Insee ISPF, enquête de comparaison spatiale de prix 2022

À Saint-Martin, les prix à la consommation sont plus élevés de 12 % par rapport à l'Hexagone.

Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, l'écart de prix moyen n'a pas encore été calculé par l'Insee (ces données ne sont disponibles depuis 2022 que pour certaines catégories de dépenses, notamment alimentaires3(*). Voir infra I.A.2. page 20). En revanche, l'évolution des prix depuis 20 ans est connue : l'indice des prix à la consommation à Saint-Pierre-et-Miquelon a grimpé de 76,2 %, contre + 31,7 % sur la même période dans l'Hexagone.

b) L'effet ciseau généralisé : des prix plus élevés, mais surtout des revenus plus faibles

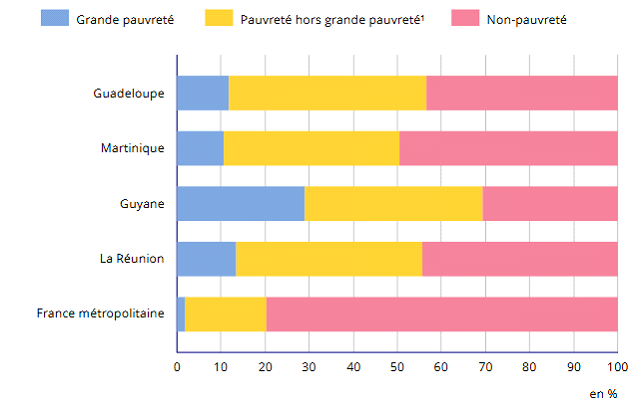

Si les prix sont sensiblement plus élevés outre-mer, les différences de revenus y sont encore plus marquées avec des taux de pauvreté et de grande pauvreté les plus forts de France.

Taux de pauvreté dans les territoires ultramarins4(*)

|

Taux de pauvreté (%) en 2021 |

|

|

Hexagone |

14,5 |

|

Guadeloupe |

34,5 (données 2017) |

|

Guyane |

52,9 (données 2017) |

|

Martinique |

26,8 |

|

La Réunion |

36,1 |

|

Mayotte |

77,3 (données 2017) |

|

Nouvelle-Calédonie |

19,1 (données 2020)5(*) |

|

Polynésie-française |

26 (données 2015) |

|

Saint-Barthélemy |

nd |

|

Saint-Martin |

nd |

|

Saint-Pierre-et-Miquelon |

nd |

|

Wallis et Futuna |

25,2 |

Sources : Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav- Insee, enquête Budget de famille 2017 (pour la Guadeloupe, la Guyane et Mayotte) - Isee, DSF, Cafat Provinces, rapport annuel économique IEOM 2023

La dernière étude de l'Insee publiée en juillet 2022, dans le cadre d'un partenariat avec la DGOM, sur la grande pauvreté outre-mer est encore plus alarmante. La grande pauvreté est 5 à 15 fois plus fréquente dans les départements d'outre-mer (DOM) qu'en France hexagonale. Alors qu'ils rassemblent seulement 3 % de la population française, les 5 départements d'outre-mer accueillent 24 % des habitants en situation de grande pauvreté.

Répartition de la population selon les situations de pauvreté6(*)

Source : Insee, enquête Statistiques sur les ressources et conditions de vie (SRCV) 2018

Lecture : en 2018, en Martinique, 10,5 % des personnes sont en situation de grande pauvreté, 39,9 % sont dans une situation de pauvreté autre que la grande pauvreté et 49,6 % ne sont ni pauvres monétairement, ni en situation de pauvreté matérielle et sociale.

c) Un noeud coulant resserré par l'inflation

Les études conduites depuis 2010 montrent globalement une détérioration des écarts de prix, même si quelques évolutions différenciées doivent être notées.

Les Antilles françaises sont les territoires les plus marqués par une aggravation tendancielle des prix. Depuis 2010, l'écart a presque doublé en Guadeloupe et augmenté de 4 points en Martinique.

Évolution des écarts de prix moyen (Fisher) entre 2010, 2015 et 2022 entre les territoires ultramarins et la France hexagonale

|

2010 |

2015 |

2022 |

|

|

Guadeloupe |

8,3 |

12,5 |

15,8 |

|

Guyane |

13 |

11,6 |

13,7 |

|

Martinique |

9,7 |

12,3 |

13,8 |

|

La Réunion |

6,2 |

7,1 |

8,9 |

|

Mayotte |

nd |

6,9 |

10.3 |

|

Nouvelle-Calédonie |

34 |

33 |

31 |

|

Polynésie française |

26 |

39 |

30,8 |

|

Saint-Barthélemy |

nd |

nd |

nd |

|

Saint-Martin |

nd |

nd |

12 |

|

Saint-Pierre-et-Miquelon |

nd |

nd |

nd |

|

Wallis et Futuna |

nd |

nd |

nd |

Source : Insee, ISPF, Isee enquête de comparaison spatiale de prix

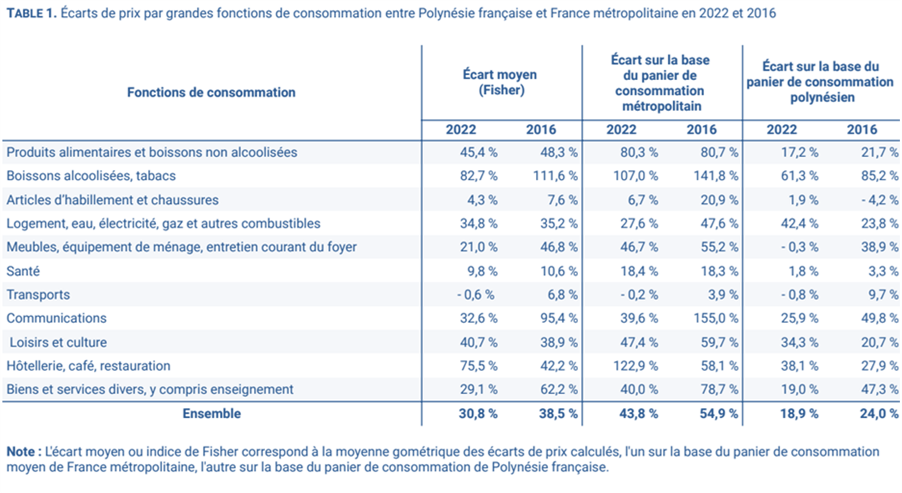

On remarquera néanmoins la réduction significative de l'écart de prix en Polynésie française entre 2016 et 2022. Sans en tirer de conclusions définitives, cette période correspond notamment à la mise en oeuvre de plusieurs réformes ouvrant plus fortement certains marchés à la concurrence.

Évolution des prix moyens en Polynésie française entre 2016 et 2022

Source : Insee ISPF, enquête de comparaison spatiale de prix 2022

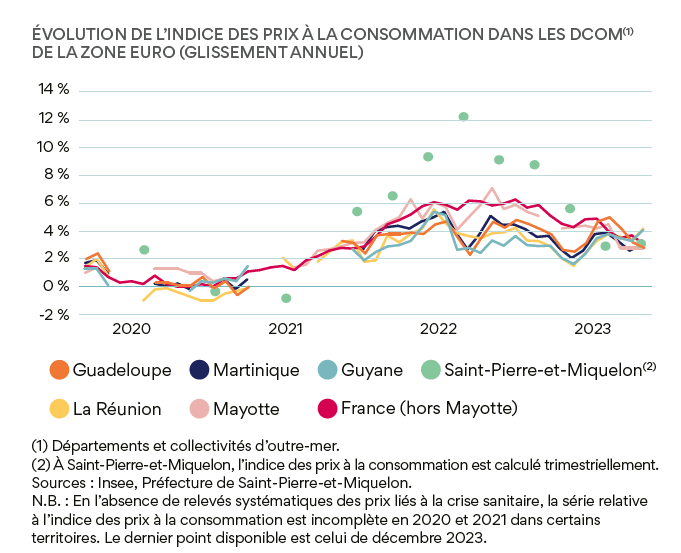

À cette exception près, la tendance globalement défavorable a été encore exacerbée par la crise inflationniste post-Covid.

Source : Rapport d'activité de l'IEDOM 2023

Dans les départements et collectivités d'outre-mer de la zone euro, l'inflation a été forte, mais à un rythme moindre qu'au niveau national, à la remarquable exception de Saint-Pierre-et-Miquelon.

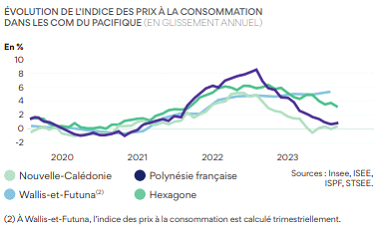

Source : Rapport d'activité de l'IEOM 2023

Après avoir connu une hausse très rapide en 2022, l'inflation dans la zone franc Pacifique a très vivement reflué, le glissement annuel des prix à la consommation est passé de 6,3 % en décembre 2022 à 0,3 % en décembre 2023, un taux très largement inférieur à celui observé dans l'Hexagone ou dans les grandes économies voisines. À Wallis-et-Futuna, l'inflation est toutefois restée plus élevée.

Si l'inflation a été plus mesurée outre-mer dans l'ensemble, cela ne signifie pas que son impact fut moindre. L'inflation sur des prix déjà plus élevés y a eu un effet amplificateur.

Comme le souligne Olivier Sudrie, « dans les outre-mer, les ménages ne sont pas tous logés à la même enseigne, certains ont vu leur pouvoir d'achat maintenu - les inégalités étaient déjà fortes, elles s'étaient creusées lors de la crise Covid et l'inflation les a encore amplifiées pour les ménages les plus modestes. Mais l'écart s'est encore accentué également entre les outre-mer et l'Hexagone, puisque les prix étaient déjà plus élevés outre-mer : on ne réalise pas toujours qu'un même taux d'inflation est plus douloureux sur des prix plus élevés - par exemple, + 5 % sur un paquet de pâtes à 1,90 euro vendu dans l'Hexagone, c'est 10 centimes de plus ; mais comme ce paquet est vendu 3,3 euros en Martinique, la hausse est alors de 17 centimes, c'est ce qui s'est passé ».

2. L'extrême vie chère dans certains secteurs

a) Les produits du quotidien et alimentaires : des produits de luxe

Si la vie est globalement plus chère outre-mer, certaines catégories de dépenses cristallisent les critiques et les tensions. Au premier rang de celles-ci, se trouvent les produits du quotidien, en particulier alimentaires, qui sont le plus souvent vendus par la grande distribution.

Les écarts de prix avec l'Hexagone sont parmi les plus importants et sont assez homogènes. Dans les DROM, les écarts varient entre 30 et 41 % par rapport à l'Hexagone, à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon (70 %) et Saint-Martin (47 %). Dans le Pacifique, les prix sont les plus élevés en Nouvelle-Calédonie, tandis que la Polynésie française est proche des Antilles (45 %).

Écarts de prix pour les produits alimentaires et boissons non alcoolisées entre les outre-mer et la France hexagonale en 2022 en %

|

Écart de prix |

Guadeloupe |

Martinique |

Guyane |

La Réunion |

Mayotte |

Saint-Pierre-et-Miquelon |

Saint-Martin |

Polynésie française |

Nouvelle-Calédonie |

|

Écart sur la base du panier de consommation du territoire d'outre-mer |

32,8 |

30,6 |

28,5 |

27,7 |

9,8 |

nd |

nd |

17,2 |

nd |

|

Écart moyen (Fisher) |

41,8 |

40,2 |

39,4 |

36,7 |

30,2 |

70,1(1) |

47,0 |

45,4 |

78 |

|

Écart sur la base du panier de consommation hexagonal |

51,3 |

50,4 |

51,2 |

46,4 |

54,4 |

nd |

nd |

80,3 |

nd |

Source : Insee, enquête de comparaison spatiale des prix 2022 ; Préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Isee, ISPF enquête de comparaison spatiale de prix 2022

La hausse des prix de l'alimentation s'est accélérée tout au long de l'année 2022 : elle varie fin 2022 entre 8 % et 13 % en décembre selon les géographies, contre 12 % dans l'Hexagone. À l'exception de Mayotte (+ 12,7 %), elle est globalement moins prononcée dans les départements d'outre-mer qu'au niveau national, cela pouvant refléter en partie les effets modérateurs du bouclier qualité-prix (BQP). Après s'être accentuées en 2022, les tensions sur les prix alimentaires sont restées vives dans l'ensemble des DROM et COM de la zone euro en 2023. L'inflation alimentaire moyenne s'est établie entre 8 % et 10 %. Ces hausses de prix ont un impact fort sur la consommation des ménages ultramarins, où la part des personnes vivant sous le seuil de pauvreté est plus élevée que dans le reste du territoire français et pour lesquelles le poste de dépenses alimentaires pèse plus lourdement dans leur budget.

b) Un secteur automobile pointé du doigt

La distribution automobile - véhicules neufs et pièces détachées - est l'autre secteur d'activité, avec la grande distribution, qui fait l'objet de nombreuses critiques.

Selon les distributeurs automobiles auditionnés, l'écart de prix moyen avec l'Hexagone serait de l'ordre de 10 % sur les marques généralistes de véhicules neufs. Ces moyennes recouvrent des écarts qui peuvent être beaucoup plus élevés, mais aussi plus faibles.

Ludovic Erbeïa, directeur automobile du groupe GBH en Guadeloupe, indique ainsi que « les écarts de prix de catalogue avec la métropole atteignent 15 % en moyenne sur la marque Audi ».

Pourtant, pour certains observateurs7(*), ces écarts pourraient atteindre jusqu'à 30 % sur certains modèles. Une difficulté demeure la comparaison entre des modèles dont les options et configurations peuvent varier fortement.

Ces écarts de prix sur les véhicules neufs ne se répercutent pas sur le marché de l'occasion. Les décotes sont plus fortes en raison notamment de la vétusté accélérée des véhicules sous les climats tropicaux.

Cyril Comte, directeur général du groupe Citadelle souligne notamment qu'« en métropole, le financement automobile permet de financer des véhicules d'occasion jusqu'à douze ans d'ancienneté, ce qui constitue un outil important d'accessibilité à la mobilité pour les ménages les plus modestes. Dans nos territoires en revanche, les financeurs refusent de financer les véhicules légers de plus de sept ans en raison de leur dégradation accélérée ».

Sur les pièces détachées, l'écart de prix est nettement plus important (20 à 25 %), mais avec des différences très importantes selon les pièces et les marques. Des prix quadruplés seraient parfois pratiqués.

Cyril Comte a cité une étude réalisée par son groupe : sur 18 000 pièces Toyota stockées, deux tiers d'entre elles présentaient un prix plus élevé qu'en métropole et un tiers un prix moins élevé. Il relève avec un peu de fatalisme que « ce tiers moins cher n'a jamais attiré l'attention ».

|

Marge moyenne des pièces automobiles |

|

|

Batterie |

18% |

|

Plaquettes de frein |

46% |

|

Filtre à l'huile |

18% |

|

Pare-brises |

26% |

|

Portes avant |

4% |

|

Phares |

44% |

|

Pneus |

46% |

Une étude de l'Observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR) de La Réunion de 2015 indiquait des taux de marge moyens disparates selon les types de pièces détachées.

Source : étude sur la formation des prix

des pièces détachées automobiles

à

La Réunion, OPMR de La Réunion, Février 2015

En Polynésie française, les écarts de prix seraient encore plus élevés.

Dans son avis 2021-A-04, l'autorité polynésienne de la concurrence a étudié le fonctionnement concurrentiel du secteur des pièces détachées automobiles en Polynésie française. En effet, le coût élevé des réparations et des pièces détachées impacte fortement le pouvoir d'achat des ménages, rendant l'entretien des véhicules difficile pour une grande partie de la population.

L'autorité y relève que certaines pièces détachées sont soumises à une régulation des prix, mais la marge autorisée peut atteindre 135 %, entraînant paradoxalement des prix élevés. En effet, cette marge maximale imposée est souvent perçue comme un prix imposé et non comme un plafond.

Le coût des pièces d'origine est en moyenne 3 à 5 fois plus élevé en Polynésie qu'en achetant en ligne à l'étranger, même avec les taxes. Parmi les explications avancées, les exclusivités détenues par les concessionnaires polynésiens sur plusieurs marques, limitant le choix des consommateurs et maintenant des prix élevés.

Constat similaire en Nouvelle-Calédonie. Stéphane Retterer, président de l'autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie, rapporte que les pièces détachées sont reconnues comme un secteur problématique. Bien que l'Autorité de la concurrence n'ait pas encore mené d'investigation approfondie sur le sujet, le gouvernement local a envisagé une réglementation des prix, sur laquelle l'autorité a été consultée. À titre d'exemple, un filtre à huile subit une augmentation de 250 % par rapport au prix d'origine.

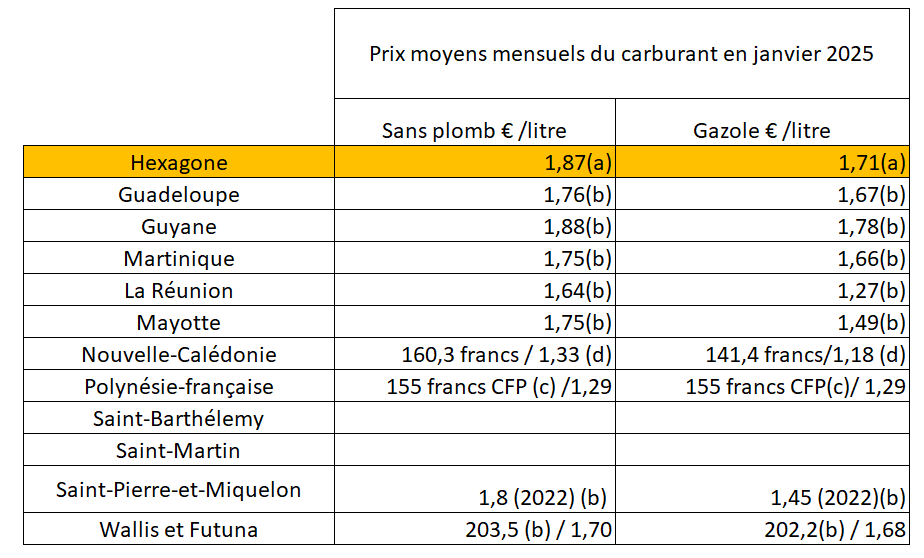

3. La situation particulière du marché administré des carburants

Le marché des carburants à la pompe est un autre marqueur symbolique fort de la vie chère, comme dans l'Hexagone.

(a) Source : INSEE, Indice des prix à la

consommation

(b) Source : Préfectures de La Réunion,

Guadeloupe, Martinique, Wallis-et-Futuna, Mayotte,

Guyane,

Saint-Pierre-et-Miquelon

(c) Source : Conseil des ministres - La

Présidence de la Polynésie française

(d) Observatoire

de l'Energie en Nouvelle-Calédonie

À la différence de la France métropolitaine et des secteurs d'activité précités, le prix des carburants est entièrement administré dans l'ensemble des DROM et des COM.

Dans les cinq DROM, chaque mois le préfet fixe le prix au litre en appliquant une formule de calcul fixée par le décret dit « Lurel » n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 et les arrêtés interministériels pris en application. Ce décret précise l'ensemble des coûts de revient et les marges de chaque opérateur depuis l'importateur jusqu'à la station-service.

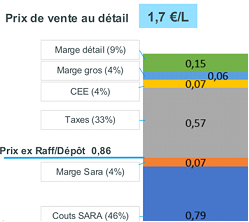

Olivier Cotta, directeur général de la Société anonyme de la raffinerie des Antilles (SARA), explique que « sur un litre d'essence sans plomb proposé depuis le 1er février à 1,96 euro en Guyane, 1,84 euro en Guadeloupe et 1,83 euro en Martinique, SARA réalise une marge de trois centimes. Les coûts de raffinage sont de 22 centimes dans les trois cas. À ce premier sous-total de 25 centimes s'ajoutent 71 centimes d'achat de matières premières, dont le prix dépend des cotations internationales, 21 à 23 centimes de coûts de distribution et 64 à 76 centimes de taxes fiscales et parafiscales selon les territoires ».

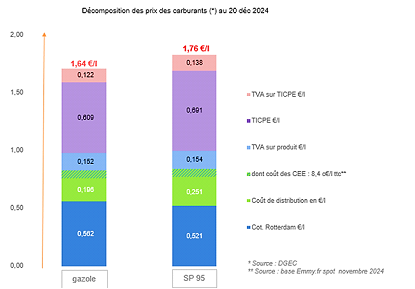

Décomposition des prix du SP95 en Martinique en janvier 2025

Décomposition du prix des carburants en France métropolitaine en décembre 2024 (prix moyen constaté par la DGEC)

Malgré des coûts de revient plus élevés, grâce à une fiscalité basse, le tarif à la pompe est équivalent voire inférieur à celui constaté en moyenne dans l'Hexagone où les prix sont libres. Hors fiscalité, les coûts amont (approvisionnement et production) et les marges de distribution représentent respectivement 82 % et 18 % des surcoûts constatés par rapport à l'Hexagone.

Part des taxes dans les prix des carburants routiers dans les DROM

- La Réunion : 49 % sur le sans-plomb et 35 % sur le gazole (coût des CEE inclus)

- Martinique : 38 % de taxes sur le SP95 (coût des CEE inclus)

- Guadeloupe : 35 % sur le sans-plomb et 25 % sur le gazole (coût des CEE inclus)

- Guyane : 38 % sur le sans-plomb et 29% sur le gazole (coût des CEE inclus)

- Île Maurice : 20 % de taxes sur le gazole

- France hexagonale : 60 % de taxes sur le gazole et le SP95 (coût des CEE inclus)

La Guadeloupe, la Martinique et la Guyane se distinguent par l'existence d'une raffinerie, celle de la Société anonyme de la raffinerie des Antilles (SARA) qui détient un triple monopole de fait sur l'importation de produits pétroliers bruts, finis et semi-finis, le raffinage et le stockage.

À La Réunion, la société Réunion produits pétroliers (SRPP) est le pendant de la SARA, à la différence que la SRPP n'a pas d'activités de raffinage, mais importe l'intégralité des carburants consommés (produits finis).

Selon le rapport de l'Inspection générale des finances8(*), l'activité historique de raffinage de la SARA - la raffinerie est située en Martinique pour répondre à une partie de la demande en carburant des trois DFA- expliquerait en grande partie que le prix des carburants y est supérieur aux autres départements d'outre-mer.

Dans le Pacifique, les prix sont également administrés et calculés selon une formule propre fixée par les autorités locales. Les taxes plus faibles permettent là encore de compenser le coût de revient plus élevé pour les consommateurs.

4. Le fret : retour à la normale après la crise du Covid

Le coût du fret maritime ou aérien est un déterminant incontournable de la vie chère outre-mer. La tyrannie des distances s'impose à ces territoires. Il n'est pas possible de s'y soustraire.

En moyenne, les études évaluent l'incidence du fret maritime dans les prix finaux autour de 5%. En incluant les surcharges, manutention et carburant, cette proportion représente en moyenne 10 %. Ces chiffres sont aussi ceux de l'Autorité de la concurrence dans son avis précité de 2019.

Une étude sur la formation des prix à la Martinique, réalisée à la demande de la chambre de commerce et d'industrie (CCI), estime que le prix du fret, assurances comprises, représente de 7 à 10 % du prix FOB (Free on board, c'est-à-dire le prix au quai de départ).

Pour Guillaume Vidil, directeur général de la compagnie maritime Marfret, « depuis les années 1980-1990, Marfret a pu observer une baisse significative du coût du fret maritime : pour un conteneur de 40 pieds, le prix est passé de 12 000 euros à environ 2 500 euros. Sur les dix dernières années encore, la baisse du taux de fret vers ces destinations a été continue ».

Sur la ligne Asie-Europe, les tarifs étaient passés de 1600 dollars le conteneur à 20 000 à la sortie de la crise Covid.

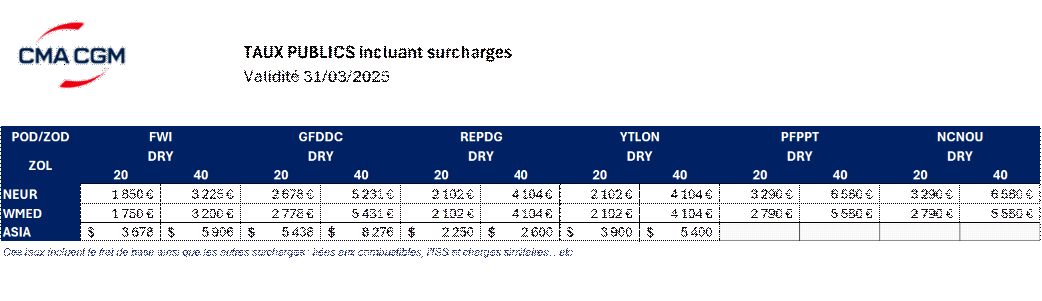

Auditionnée également, la compagnie CMA-CGM confirme ces ordres de grandeur. Les tarifs ci-dessous sont les taux publics de mars 2025, incluant l'ensemble des surcharges (carburant, sécurité, etc...).

Ces tarifs sont représentatifs d'un relatif retour à la normale après la période de reprise post-Covid qui a vu une explosion des tarifs de fret maritime. La présence dans les outre-mer de compagnies nationales CMA-CGM bien sûr, mais aussi d'autres compagnies comme Marfret) a permis de limiter ces hausses à destination des outre-mer.

Grégory Fourcin, vice-président et directeur des lignes outre-mer de CMA-CGM, a souligné que « en avril 2021, nous avons gelé les taux de fret pendant la crise du Covid. Entre août 2022 et décembre 2023, nous avons institué une aide pour le pouvoir d'achat de 750 euros par conteneur pour toutes les importations vers les outre-mer, soit un effort de 122 millions d'euros ».

Les prix du fret subissent néanmoins des variations importantes en fonction du cours du dollar ou des crises internationales, comme en mer Rouge.

Éric Visée, président de la société Antilles Pneu Import, a expliqué qu'en fonction du taux de fret, le prix d'un pneu arrivé au port en Guadeloupe avait connu des fluctuations majeures en 4 ans : 21 euros en 2021, 32,18 euros en 2022, 24,20 euros en 2023, 25 euros en 2024 et 28 euros en ce moment.

* 2 Note : l'écart moyen ou indice de Fisher correspond à la moyenne géométrique des écarts de prix calculés, l'un sur la base du panier de consommation moyen du territoire ultramarin, l'autre sur la base du panier moyen de France hexagonale

Champ : consommation des ménages hors fioul, gaz de ville et transports ferroviaires.

* 3

* 4 Note : Les personnes pauvres sont celles dont le niveau de vie est inférieur à 60 % du niveau de vie médian de la France métropolitaine. Les données de l'ISPF datent de 2015 elles vont être réactualisées, mais il faudra attendre fin 2026 pour avoir les résultats.

* 5 Taux de pauvreté calculé par rapport au seuil de pauvreté local fixé à 50 %de la médiane du niveau de vie.

* 6 Une personne est en situation de grande pauvreté si elle est à la fois en situation sévère de pauvreté monétaire (niveau de vie inférieur à 50 % du niveau de vie médian français) et de privation matérielle et sociale (au moins 7 privations sur 13).

* 7 Table ronde du 13 février 2025 sur le marché automobile.

* 8 Rapport de l'Inspection générale des finances de mai 2022 sur la régulation du prix des carburants et du gaz dans les Départements français d'Amérique (DFA).