AVANT-PROPOS

Pour de nombreux étudiants, la sauvagerie et la brutalité des attaques terroristes du 7 octobre 2023 et la réponse militaire qui se déploie à Gaza font partie de leurs premières expositions aux terribles réalités d'un conflit international. Les mobilisations qui en ont découlé au sein des établissements d'enseignement supérieur, centrées sur une remise en cause parfois radicale de la politique du gouvernement israélien, ont donné lieu à d'insupportables dérapages reposant sur l'assignation d'étudiants juifs à Israël, réactivant ainsi la sinistre mécanique de l'essentialisation et de l'ostracisation qui se trouve au fondement de l'antisémitisme.

Les événements du 7 octobre ont ainsi agi comme le révélateur cruel de la permanence, au coeur de l'Université, d'un antisémitisme latent : loin d'avoir disparu des enceintes universitaires, la plus ancienne des hostilités identitaires, tirant une nouvelle force de sa légitimation idéologique par le conflit en cours, connaît aujourd'hui une puissante résurgence. Au-delà d'agissements isolés et sporadiques qui n'ont jamais totalement cessé, et qui sont souvent le fait de sympathisants de l'ultradroite, l'inscription de l'antisémitisme dans une nouvelle dynamique collective, attisée par une idéologie qui relève désormais également de l'extrême gauche de l'échiquier politique, constitue une évolution extrêmement inquiétante.

Ce changement d'échelle de l'expression antisémite est inacceptable dans l'ensemble de la société ; il est particulièrement choquant à l'Université, qui devrait être le lieu du débat et de l'ouverture humaniste permettant le dépassement des préjugés, mais devient le centre des affrontements et le symbole de l'impossibilité du dialogue. Elle doit y être fermement combattue, car les enjeux politiques ne doivent pas masquer cette inadmissible réalité au sein de notre République : depuis le 7 octobre, une catégorie d'étudiants a peur de se rendre à l'Université.

Conformément aux principes fixés par le code de l'éducation, les pouvoirs publics ont le devoir de garantir à tous les étudiants les conditions du bon déroulement de leurs études dans un climat serein et apaisé. La situation appelle donc un sursaut de la part de l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur ; car, si le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR) a su prendre la mesure de la situation et déployer quelques mesures d'urgence, il reste à ancrer durablement la lutte contre l'antisémitisme au coeur des règles qui s'imposent dans l'enseignement supérieur et des pratiques des établissements.

Face à cette situation, les rapporteurs ont entendu, au cours des deux derniers mois, plus de 60 acteurs en première ligne du combat contre l'antisémitisme à l'Université. S'ils saluent leur engagement et leur implication, ils dressent cependant le constat inquiétant de fortes lacunes dans la détection et le suivi du phénomène, alimentées par la confusion conceptuelle et juridique qui entoure les nouvelles formes de l'expression antisémite et la diffusion d'un climat d'antisémitisme très difficile à combattre.

Dans la perspective de la prochaine rentrée universitaire et compte tenu de l'urgence, ils formulent en conséquence 11 propositions visant à créer les conditions d'un combat résolu et coordonné contre les dérives antisémites à l'Université. Ce combat doit d'abord passer par l'objectivation depuis longtemps attendue du phénomène, au travers de la détection systématique des actes et des dérives associées à un « antisémitisme d'atmosphère » ; il suppose également le déploiement de mesures de prévention efficaces, utilisant les moyens de la méthode scientifique et de la recherche universitaire, et réinscrivant les valeurs républicaines au coeur des mobilisations et des débats étudiants ; il appelle enfin une réponse de fermeté par la sanction des dérives dans un cadre disciplinaire et judiciaire renforcé. Tout en tirant parti des avancées conduites sur d'autres sujets de violences et de discriminations au sein des établissements, notamment dans le cadre de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, ce combat devra tenir compte de la spécificité irréductible de l'antisémitisme.

I. L'UNIVERSITÉ EST CONFRONTÉE À LA PROGRESSION D'UN CLIMAT D'ANTISÉMITISME DIFFUS

Pour endiguer un phénomène, il faut avant tout le mesurer afin de connaître ses déterminants et de définir en conséquence les mesures de lutte les mieux ciblées et les plus efficaces ; la mission d'information n'a malheureusement pu que constater que cette condition initiale était loin d'être remplie en ce qui concerne l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur.

Ses travaux conduisent au contraire à dresser un état des lieux alarmant de la détection et du suivi des actes et propos antisémites dans les établissements. En dépit des signaux pointant vers son aggravation dramatique au cours des derniers mois, il semble en effet que tout ou presque reste à faire pour assurer une évaluation précise du phénomène, qui fait l'objet d'une sous-déclaration manifeste de la part des étudiants victimes en même temps que d'une sous-évaluation problématique de la part des pouvoirs publics. Ces difficultés ont été exacerbées par le contexte des attaques terroristes du 7 octobre 2023 et du conflit qui s'en est ensuivi, qui ont agi comme le révélateur d'un véritable climat d'antisémitisme dans les établissements, particulièrement difficile à mesurer et à combattre.

Les rapporteurs soulignent en conséquence l'urgence de pouvoir disposer d'éléments de mesure fiables et consolidés permettant de détecter systématiquement les comportements délictueux et d'objectiver ainsi la situation réelle dans les établissements. Cet objectif suppose d'achever la structuration des dispositifs de signalement et d'assurer leur visibilité, de déployer un système de suivi des événements robuste et centralisé au niveau du ministère, mais aussi de gagner la confiance des étudiants victimes. Il suppose également que l'ensemble des acteurs concernés se mobilisent effectivement pour assurer le traitement systématique de chaque incident.

A. L'AUGMENTATION DU NOMBRE DES ACTES RECENSÉS NE REND PAS COMPTE DE LA RÉALITÉ DE L'ANTISÉMITISME DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

1. Approximation quantitative du phénomène

a) Une regrettable absence de suivi statistique

L'ensemble des acteurs de la sphère publique entendus par la mission d'information ont été interrogés sur le nombre d'actes antisémites enregistré dans les établissements d'enseignement supérieur au cours de la dernière décennie, dans le but d'étudier leur évolution sur le moyen terme et de prendre de la hauteur sur l'effet des attaques terroristes du 7 octobre ; aucune donnée n'a cependant pu être collectée par les rapporteurs sur ce point.

• Il est tout d'abord apparu que le suivi de ces actes n'était pas assuré par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche avant le second semestre de l'année 2023, ce qu'il a indiqué par cet euphémisme : « Au cours des dix dernières années, le recensement et le suivi des actes et agressions antisémites au sein des établissements d'enseignement supérieur n'ont pas toujours été formalisés dans un cadre institutionnel. Nous y travaillons plus fortement depuis 2017 ».

La délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah) a quant à elle indiqué que « le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ne dispose de système centralisé de remontées relatives aux signalements d'actes à caractère raciste et antisémite par les directions d'établissements d'enseignement supérieur que depuis août 2023. C'est en effet depuis cette date récente que la cellule ministérielle de veille et d'alerte (CMVA) du haut fonctionnaire à la défense et sécurité (HFDS) du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse a été étendue aux établissements relevant de l'ESR. Ce canal officiel est doublé par un second canal de remontée de signalements, via France Universités, mais qui n'a pas de caractère systématique ».

Les données fournies par le ministère en réponse à la demande de la mission d'information émanent en conséquence uniquement d'un dispositif de suivi ad hoc mis en place dans l'urgence au lendemain des événements du 7 octobre, et couvrent la seule période allant du 9 octobre 2023 au 10 mai 2024. Parmi les 184 faits remontés par les établissements sur cette période, 154 correspondent à des « manifestations individuelles ou collectives favorables à la Palestine susceptibles d'entraîner des troubles à l'ordre public », qui ne peuvent être, en l'absence de précisions complémentaires, considérées comme autant d'agissements antisémites. Parmi les 30 faits restants, la plupart (13) étaient liés à des inscriptions, à des injures (7) et à des menaces (6) ; 3 correspondaient à une apologie du terrorisme et du nazisme, et un seul signalement résultait de la commission de violences physiques.

Ces données statistiques sont bien entendu aussi insuffisantes qu'inadéquates pour évaluer l'importance, la diffusion et l'évolution du phénomène dans l'enseignement supérieur.

• Pour des raisons différentes, il n'existe pas davantage de statistiques globales relatives aux plaintes, aux signalements, aux poursuites et aux condamnations traités par les instances judicaires en matière d'actes antisémites dans les établissements d'enseignement supérieur. Le ministère de la justice a ainsi également indiqué n'être « pas en mesure de fournir un bilan chiffré des actes antisémites survenus au sein des établissements d'enseignement supérieur ».

L'arsenal législatif sanctionnant les propos, actes et discriminations racistes repose en effet sur une approche universaliste n'établissant aucune distinction entre les différents groupes de personnes visées. La lutte contre l'antisémitisme étant ainsi appréhendée sans le cadre général de la lutte contre le racisme et les discriminations commises en raison de l'appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion, il n'est pas possible d'isoler parmi les statistiques du ministère les infractions à caractère spécifiquement antisémite. La circonstance de la survenance dans l'enseignement supérieur n'est en outre pas retenue comme un élément matériel des crimes, délits et contravention recouvrant des actes antisémites.

Interrogée par les rapporteurs, la préfecture de police de Paris n'a quant à elle pu recenser, dans la base de données issues du logiciel de rédaction des procédures de la police nationale (LRPPN), que trois plaintes relatives à des actes antisémites commis dans des établissements d'enseignement supérieur de l'agglomération francilienne. Ces trois plaintes portent sur des faits survenus à l'université Paris 8 de Saint-Denis : deux d'entre elles, déposées en février 2018 et janvier 2024, sont relatives à des inscriptions sur les locaux de l'université ; la troisième a été déposée en janvier 2023 pour apologie et injure suite aux propos antisémites d'un professeur lors d'un cours.

b) Les éléments disponibles laissent entrevoir une situation inquiétante

En l'absence de données fiables produites sur le temps long par un système de suivi unifié au niveau national, plusieurs approches descriptives complémentaires ont permis à la mission de dresser, à défaut d'un relevé exhaustif, une approximation de la dynamique et de la réalité du phénomène dans les établissements d'enseignement supérieur, qui apparaît extrêmement préoccupante.

(1) L'augmentation des manifestations d'antisémitisme constatées dans l'ensemble de la société n'épargne pas l'enseignement supérieur

• Depuis les attaques du 7 octobre 2023 et dans le contexte du conflit qui en a découlé, une forte augmentation des actes et propos antisémites a été enregistrée par les services de l'État et les acteurs de la lutte contre les discriminations.

Pour 2023, le service central du renseignement territorial (SCRT) du ministère de l'Intérieur et le service de protection de la communauté juive (SPCJ) ont ainsi recensé un quadruplement des actes antisémites en un an, avec 1 676 remontées contre 436 en 2022. Cette évolution résulte principalement de l'explosion de ces actes au lendemain du 7 octobre : selon les indications données par le Premier ministre lors de son intervention au dîner du conseil représentatif des institutions juives (Crif) du 6 mai 2024, plus de 1 200 actes antisémites ont été signalés entre le 7 octobre et la fin de l'année 2023, et 366 sur les seuls trois premiers mois de l'année 2024.

Cette tendance générale a été illustrée par plusieurs éléments fournis à la mission d'information :

- la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) du ministère de la Justice a indiqué avoir constaté depuis le 7 octobre 2023 une hausse exponentielle des saisines du pôle national de lutte contre la haine en ligne (PNHL) - qui centralise, sous la direction du procureur de la République de Paris, le traitement des affaires significatives de haine en ligne. Sur la base des remontées d'informations des parquets généraux à la DACG - effectuées en application de l'article 35 du code de procédure pénale et « par hypothèse non exhaustives » -, 399 affaires en lien direct ces évènements avaient été enregistrées au 7 mai 2024 en sus de l'activité usuelle du PNHL ;

- la ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) a indiqué avoir constaté depuis le 7 octobre 2023 un « déferlement de haine antisémite, autant dans la vie réelle que sur Internet et les réseaux sociaux » qui a fortement perturbé le fonctionnement habituel de son service juridique. Entre les mois d'octobre et de décembre 2023, les signalements qui lui sont parvenus ont en effet enregistré une hausse de 158 % par rapport à la même période de 2022. En ce qui concerne les signalements de contenus à caractère antisémite sur Internet, la hausse atteint 230 %. Ces chiffres sont depuis « en constante augmentation ».

• Les établissements d'enseignement supérieur « n'[étant] pas des citadelles fermées » aux évolutions de la société dans laquelle ils s'inscrivent, ainsi que l'a souligné le président de France Universités lors de son audition par la commission le 10 avril dernier, cette dynamique a également été constatée en leur sein. Dans leur grande majorité, les différents interlocuteurs de la mission ont en effet indiqué avoir constaté une forte augmentation des manifestations d'antisémitisme dans les différents établissements d'enseignement supérieur au cours des derniers mois, les attaques terroristes du 7 octobre et le conflit qui en découle ayant à ce titre constitué un moment-charnière.

France Universités a ainsi signalé, sur la base d'une enquête ad hoc renseignée par 82 présidents d'établissement, que 67 actes y avaient été recensés depuis le 7 octobre 2023, contre 33 sur l'ensemble de l'année scolaire 2022-2023, soit un doublement en quelques mois à peine.

Le président de l'université de Strasbourg, Michel Deneken, a indiqué à ce titre que « depuis le 7 octobre se cristallisent une violence verbale ainsi que des violences physiques », tandis qu'Annick Allaigre, présidente de l'université Paris 8, a relevé une « recrudescence de l'expression antisémite » depuis cette date.

(2) Une forte insécurité ressentie par les étudiants juifs

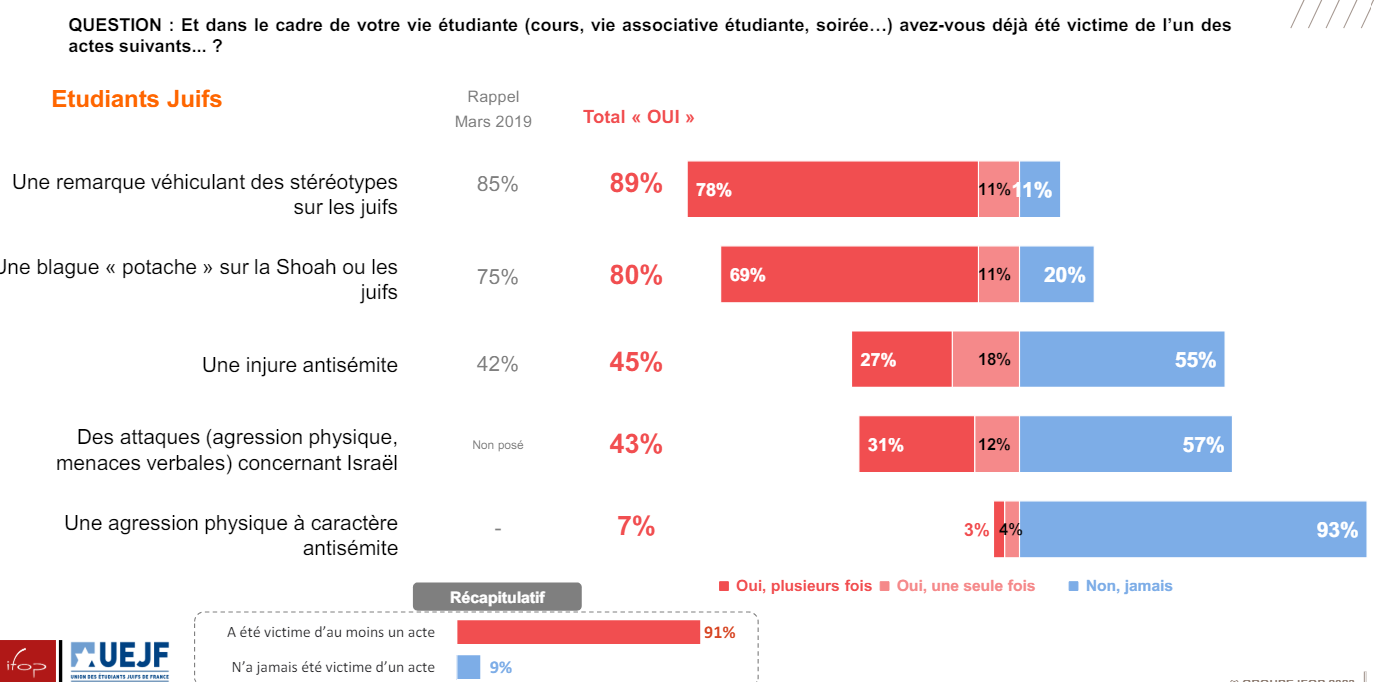

L'étude consacrée au « Regard des étudiants sur l'antisémitisme », réalisée en septembre 2023 par l'institut français d'opinion publique (Ifop) à la demande de l'Union des étudiants juifs de France (UEJF), éclaire quant à elle le ressenti des étudiants de confession juive.

Selon cette enquête, dont les résultats ont été publiés le 28 septembre 2023 dans Le Parisien, 91 % des étudiants juifs de France ont déjà été confrontés à au moins un acte antisémite - 7 % à une agression physique, 43 % à des attaques concernant Israël (qu'il s'agisse de menaces verbales ou d'agressions physiques), et 45 % à des injures antisémites.

Les problèmes de méthode de cette étude ont été pointés par plusieurs des intervenants entendus par la mission, qui ont notamment souligné la petite taille de la population interrogée, l'existence de potentiels biais dans son recrutement, l'absence de dispositif de contrôle ainsi que le rapprochement dans le chiffre global de 91 % d'actes de nature très différentes (de la blague potache exprimant un préjugé au passage à l'acte de la violence physique). Les rapporteurs soulignent que cette enquête n'en témoigne pas moins de la large exposition des étudiants juifs à des agressions ou micro-agressions quotidiennes, susceptibles de fonder un sentiment global de malaise ou d'insécurité de ces étudiants au sein des établissements d'enseignement supérieur. En l'absence de système de mesure plus abouti, il ne paraît en tout état de cause pas opportun de ne pas prendre en compte ces éléments.

(3) Des manifestations d'hostilité de nature très diverse

Ces statistiques globales recouvrent des actes de nature très diverse, allant de l'inscription anonyme à l'agression physique en passant par la blague de mauvais goût, sans que leur répartition n'ait malheureusement pu être établie sur la base des données transmises aux rapporteurs. Plusieurs exemples issus des éléments transmis par les personnes auditionnées permettent néanmoins, en dehors de toute valeur statistique, de se faire une idée de la nature des différentes manifestations d'hostilité auxquelles sont confrontés les étudiants juifs dans l'enseignement supérieur.

De très nombreux cas d'inscriptions à caractère antisémite ont tout d'abord été documentés au cours des travaux de la mission. Des inscriptions racistes, homophobes et antisémites ainsi que des tracés de croix gammées ont ainsi été retrouvés le 4 mars 2022 à l'université de Lyon II ou encore le 5 octobre 2023 à l'université de Caen. Le 3 novembre 2023, des graffitis antisémites (« Mort à Israël, mort aux Juifs », « la mort l'enfer leur va si bien ») ont été découverts dans les locaux de la bibliothèque de l'université Paris 8. Le 26 mars 2024, le campus du Tertre de Nantes Universités a été dégradé par des tags à caractère antisémite. Michel Deneken, président de l'université de Strasbourg, a rapporté que des tags antisémites étaient constatés de façon « quotidienne » pendant plusieurs jours au cours du mois de janvier 2024. La principale difficulté associée à ce type d'agissements repose sur la difficulté d'identifier leurs auteurs, et donc d'engager des procédures de sanction.

D'autres actes visent plus directement certains membres de la communauté étudiante, sous la forme de violences verbales ou de messages menaçants. Le 15 novembre 2023 à la faculté de santé de l'université Toulouse-III-Paul-Sabatier, l'inscription « Sale juive crève » accompagnée d'une croix gammée a ainsi été retrouvée sur les effets personnels d'une étudiante. Le 12 mars 2024 à Sciences Po Paris, l'accès à un amphithéâtre occupé par des manifestants pro-palestiniens aurait été refusé à une étudiante juive - dans l'attente des conclusions de la commission disciplinaire, le déroulé exact des faits reste toutefois à établir. En novembre 2023, un billet portant des inscriptions menaçantes a été déposé dans le bureau d'un professeur de l'université Toulouse-Capitole.

Plusieurs intervenants ont également fourni des exemples de messages insultants diffusés sur des réseaux sociaux ou sur des applications de conversation. En fin d'année 2023, la mise en ligne de plusieurs messages antisémites par un étudiant de Sciences Po Paris a ainsi été signalée à la direction de l'établissement. L'université de Toulouse-Capitole a également signalé avoir été informée de propos antisémites tenus le 5 octobre 2023 par un étudiant dans un groupe rassemblant des étudiants de première année de licence sur un réseau social.

Les cas les plus graves sont bien sûr ceux dans lesquels des étudiants ont été physiquement agressés, comme sur le campus de l'université de Strasbourg dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 janvier 2024. L'UEJF indique à ce titre que trois étudiants de confession juive et membres de cette association, alors qu'ils collaient des affiches appelant à la libération des otages du Hamas et portant la mention « non à l'antisémitisme », ont été menacés verbalement, puis frappés et mis au sol par six personnes aux cris de « fascistes sionistes ».

Des situations de harcèlement et d'ostracisation d'étudiants juifs ont également été rapportées à la mission d'information. Ces actes, qui prennent la forme diffuse d'un « antisémitisme du quotidien » - qui peut passer par des bousculades répétées dans les couloirs, des changements de place dans les amphithéâtres et salles de cours, la répétition de blagues reposant sur des clichés antisémites ou encore l'isolement de certains étudiants à l'heure de constituer des groupes de travail pour la préparation d'un exposé - sont d'autant plus insidieux qu'ils sont difficiles à caractériser.

Typologie des actes antisémites auxquels

sont exposés les étudiants juifs

(extrait de

l'enquête Ifop de septembre 2023)

(4) Des angles morts ne permettant pas une analyse fine de la situation

Les travaux de la mission d'information n'ont pas permis d'objectiver deux aspects qui auraient enrichi l'analyse du phénomène : la comparaison de la situation dans les établissements d'enseignement supérieurs français à celle constatée dans d'autres pays européens d'une part, et leur prévalence au sein des différents établissements et filières du système français d'autre part.

• Sur le premier point, France Universités a indiqué qu'il n'existe malheureusement pas à ce jour de données robustes permettant de comparer la situation dans les établissements d'enseignement supérieur français à celle des établissements d'autres pays européens. Son président, Guillaume Gellé, a estimé devant la commission, sur le fondement d'échanges avec l'association européenne des universités, que la situation semblait comparable à l'étranger, en soulignant la nécessité d'objectiver cette première approche dans le cadre d'un travail à engager en lien avec l'observatoire national des discriminations et de l'égalité dans le supérieur (Ondes).

• En ce qui concerne la prévalence des actes antisémites parmi les différents établissements et filières de l'enseignement supérieur, la plupart des présidents d'établissements interrogés par les rapporteurs ont indiqué ne pas avoir pu objectiver de disparités particulières. Outre qu'ils sont peu nombreux en valeur absolue, la plupart des actes antisémites signalés apparaissent en effet sporadiques, ce qui ne permet pas de disposer de résultats de recherche permettant d'identifier des filières ou des établissements plus exposés que d'autres à de tels agissements. Le ministère indique à ce titre que « la question des actes d'antisémitisme dans les établissements d'enseignement supérieur est complexe et ne se limite pas à certaines disciplines ou types d'établissements » et que « les incidents signalés couvrent [...] un large spectre de disciplines ».

Au terme de leurs auditions, les rapporteurs ont cependant fait plusieurs constats à cet égard :

- les facteurs les plus fortement corrélés à la survenue d'actes antisémites semblent être la taille des établissements (les établissements de grande taille étant mécaniquement plus exposés au problème) et, de manière indirecte, le degré de mobilisation politique de la population étudiante face au conflit en cours entre Israël et le Hamas (dans la mesure où elle a indirectement pu conduire aux dérapages constatés dans le cadre des manifestations propalestiniennes qui se sont multipliées au cours des derniers mois). La Fondation du Camp des Milles a ainsi souligné la « tradition de plus grande idéologisation et de mobilisation de minorités activistes » dans les départements de sciences humaines et sociales, notamment dans les cursus de sciences politiques ;

- cette approche doit cependant être prise avec une grande prudence dans la mesure où la forte médiatisation des dérapages survenus dans le cadre de ces manifestations a pu produire un effet de loupe sur certains établissements et filières, notamment Sciences Po Paris, alors que la mobilisation y était le fait d'une faible minorité d'étudiants et que plusieurs universitaires ont indiqué à la mission avoir pu, dans le même temps, dispenser des enseignements portant sur l'antisémitisme ou le sionisme dans de bonnes conditions. Il a par ailleurs été souligné que la sous-politisation des étudiants constituait un facteur au moins équivalent dans la survenue de mobilisations donnant lieu à des dérives, dans la mesure où la majorité des étudiants, ne se sentant pas concernés, ne font pas entendre leur voix : ainsi, selon le réseau de recherche Alarmer, « l'immense majorité de la population étudiante française est absente au débat posé » ;

- à l'inverse, la mobilisation en réaction au conflit entre Israël et le Hamas est peu répandue dans les cursus scientifiques et juridiques et de nombreux établissements privés, notamment les écoles d'ingénieur. Hugues Kenfack, président de l'université Toulouse Capitole, a par ailleurs souligné que les étudiants en droit semblent généralement plus informés des conséquences possibles de leurs prises de position et leurs agissements sur leur scolarité ;

- sans que des données spécifiques aient pu être fournies à l'appui de ces témoignages, plusieurs intervenants, parmi lesquels la Dilcrah ainsi que des référents ou anciens référents racisme et antisémitisme, ont par ailleurs fait part de leur préoccupation face à la survenue régulière de manifestations d'antisémitisme dans les facultés de médecine et de pharmacie. Le président de la conférence nationale des doyens de médecine a regretté sur ce point la « dégradation » de la situation dans les facultés de médecine dès avant le 7 octobre 2023, au point désormais que, selon une alerte donnée en janvier 2024 par l'association des médecins israélites de France (AMIF), « certains étudiants en médecine de confession juive ne se sentent pas en sécurité pour poursuivre leurs études ».

2. Un phénomène largement sous-évalué

a) Une sous-déclaration manifeste alimentant un « chiffre noir » de l'antisémitisme

• En dépit de la forte dynamique de leur évolution, le nombre des actes antisémites recensés par les universités apparaît faible en valeur absolue, ce qui a conduit le président de France Universités Guillaume Gellé à estimer devant la commission que le phénomène constituait une « dérive ultra-minoritaire ».

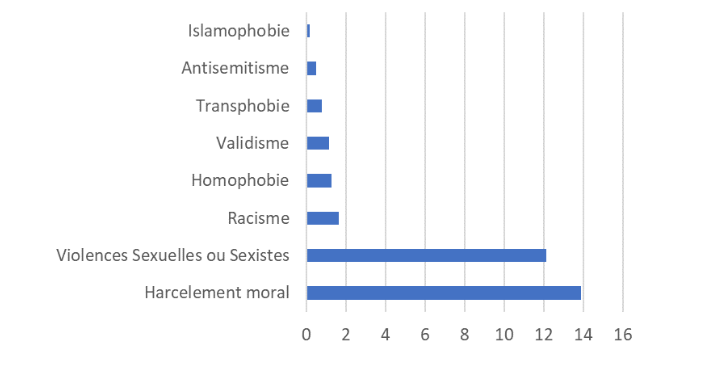

On ne peut en effet que constater que le nombre de signalements enregistrés dans les établissements d'enseignement supérieur pour des faits d'antisémitisme est très peu élevé. L'enquête Remede1(*), réalisée à l'été 2023 par l'Ondes et la conférence permanente des chargés de mission Égalite et Diversité des établissements d'enseignement supérieur (CPED), ne relevait à ce titre que des « signaux faibles », selon l'expression utilisée par leurs auteurs devant les rapporteurs de la mission, en ce qui concerne les faits d'antisémitisme constatés dans ces établissements en 2022.

Les faits remontés par les dispositifs de signalement des établissements portaient de fait principalement sur des situations de harcèlement moral (14 signalements en moyenne sur une année pour un établissement), ainsi que sur des cas de violences sexuelles et sexistes (12,1 signalements en moyenne par établissement et par an), loin devant les autres motifs de saisine. Les faits d'antisémitisme arrivent ainsi en avant-dernière position quant au nombre de signalements effectués, et apparaissent donc « très minoritaires » voire « rares », selon les auteurs de l'enquête.

Répartition des motifs de saisine

enregistrés par les cellules

de signalement des

établissements d'enseignement supérieur en 2022

Source : enquête Remede (Ondes et CPED)

• Le fort décalage de ces données avec les résultats de l'étude de ressenti Ifop de septembre 2023 précitée, ainsi qu'avec les témoignages portés par différents responsables d'établissements devant la mission d'information, incitent cependant à la prudence et à l'humilité : il est en effet à craindre que le faible nombre de cas déclarés auprès des services universitaires et judiciaires résulte du silence des victimes plutôt que du faible nombre d'infractions effectivement commises, et de l'inefficacité des systèmes de signalement et de suivi plutôt que de la rareté des manifestations d'antisémitisme dans les enceintes universitaires. La Dilcrah considère ainsi que les chiffres fournis « sont probablement sous-estimés par rapport à la réalité des agressions, intimidations, remarques déplacées et l'ensemble des agissements discriminatoires à caractère antisémites ».

La commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) indique à cet égard que ce décalage, qui n'est guère surprenant, est « du même ordre que celui constaté pour l'ensemble des atteintes à caractère raciste et discriminatoire » du fait de leur « sous-déclaration massive ». Il correspond au « chiffre noir » des agissements racistes et antisémites, qui recouvre le nombre d'actes non déclarés auprès des instances officielles et échappant de ce fait à tout recensement. Les enquêtes de victimation annuellement conduites par le ministère de l'intérieur2(*) établissent ainsi que le taux de victimes ayant déposé plainte est très faible en matière de racisme et de discriminations3(*).

La CNCDH souligne que cet état de sous-déclaration massive, outre qu'il ne permet pas d'objectiver la réalité de la situation et d'en prendre la pleine mesure, a des conséquences plus larges sur le fonctionnement des communautés concernées dans la mesure où « la conviction répandue de l'existence d'une masse d'actes racistes non déclarés, et donc non condamnés, alimente un sentiment d'insatisfaction et d'injustice, douloureux pour les victimes et néfaste pour la cohésion sociale ».

L'exemple récent de la libération de la parole dans le champ des violences sexistes et sexuelles (VSS), qui avaient été très fortement sous-estimées dans l'enseignement supérieur comme dans l'ensemble de la société, constitue par ailleurs un précédent d'une sous-déclaration massive masquant un phénomène solidement enraciné.

• Cette analyse n'a cependant pas été partagée par l'ensemble des responsables d'établissement entendus par les rapporteurs, une minorité d'entre eux ayant à l'inverse regretté la surestimation dans les médias des actes antisémites effectivement commis dans les établissements.

La présidente de l'université de Toulouse-Jean Jaurès a ainsi regretté que la forte caisse de résonnance donnée par certains médias et réseaux sociaux aux actes constatés au sein de leurs établissements, dont une vision « grossière » avait pu être donnée dans un objectif « sensationnaliste », avait contribué à « complexifier la situation sur le terrain », et in fine à « causer un tort considérable à [l'] université et à sa communauté », « laquelle ne cesse de témoigner de son étonnement face au décalage inouï existant entre le vécu réel de tout un chacun et l'image de notre établissement véhiculée dans les médias ». Il a par ailleurs été indiqué aux rapporteurs que le fort écho donné dans la presse aux actes antisémites pouvait contribuer à amplifier le sentiment d'insécurité ressenti par de nombreux étudiants de la communauté juive. Il a enfin été souligné que le décalage entre le nombre d'actes antisémites recensés et leur forte médiatisation pouvait contribuer à créer le sentiment contre-productif que toutes les discriminations ne se valent pas.

• La diversité de ces points de vue témoigne en tout état de cause de l'urgence de pouvoir disposer d'éléments de mesure fiables et consolidés de la situation dans les établissements. L'objectivation de la situation constitue en effet un préalable indispensable à la mise au point puis au déploiement d'actions de lutte adéquatement ciblées et dimensionnées.

b) Plusieurs facteurs contribuent à la sous-estimation des actes antisémites dans les établissements

(1) Une difficulté de qualification juridique

Au sens courant, l'antisémitisme peut être défini, aux termes de l'association Alarmer4(*), comme un ensemble d'idées et de pratiques fondées sur l'essentialisation des populations juives, ou considérées comme telles, selon une conception partiellement ou entièrement négative ; il constitue ainsi une forme de racisme aux contenus spécifiques.

Sur le plan juridique, si le Gouvernement affirme clairement, notamment par la voix de son Premier ministre et de sa ministre de l'enseignement supérieur, que l'antisémitisme constitue « un délit et non une opinion », les acteurs de l'enseignement supérieur sont confrontés dans certaines situations à des difficultés pour tracer une ligne de partage claire entre les faits relevant de chacune de ces deux catégories.

Plusieurs des dirigeants d'établissements entendus par la mission d'information ont ainsi indiqué se sentir démunis pour procéder à la qualification juridique de certains actes et propos constatés en leur sein, et notamment pour déterminer un point de rupture entre l'expression d'une opinion politique et des déclarations ou des agissements antisémites. Dans le premier cas, le régime applicable est celui de la liberté d'expression et d'opinion ; dans le second, les faits considérés doivent être sanctionnés en application de la loi pénale - la distinction entre la critique politique légitime, qui constitue un droit fondamental en démocratie, et l'appel à la haine ayant récemment été affirmée par la cour européenne des droits de l'homme (CEDH)5(*).

L'analyse par l'autorité judiciaire des

propos et actes susceptibles

de constituer des manifestations

d'antisémitisme

Lors de son audition par les rapporteurs, Marie-Suzanne Le Quéau, procureure générale près la Cour d'appel de Paris, a fourni plusieurs précisions utiles sur la qualification des actes et propos antisémites par les magistrats qui en sont saisis.

Elle a tout d'abord rappelé que les discours de haine, notamment antisémites, font toujours l'objet d'analyses minutieuses et approfondies - par les parquets au moment de l'engagement des poursuites, puis le cas échéant par le juge -, ce qui passe notamment par leur contextualisation systématique. Cette opération suppose l'analyse du propos en lui-même, du contexte dans lequel il est tenu, ainsi que de la personnalité et des antécédents de son auteur.

Elle a ensuite rappelé quelques principes de nature à guider l'appréciation des présidents : les propos exprimant une prise de position politique ne sont a priori pas répréhensibles, une forme de virulence et d'outrance pouvant d'ailleurs être admise dans le cadre d'une expression syndicale ou satirique ; à l'inverse, les propos et les actes se référant à l'appartenance de la ou des personnes visées à la religion ou à la communauté juive et aboutissant à leur essentialisation sont susceptibles de recevoir une qualification délictueuse (discrimination ou provocation à la haine raciale notamment).

Elle a enfin souligné que l'autorité judiciaire devait toujours être saisie en cas de doute afin d'obtenir des clarifications, tout en reconnaissant qu'il existait un véritable « aléa judiciaire » sur ces sujets, plusieurs formations de jugement différentes pouvant porter des appréciations divergentes sur des faits similaires.

L'application quotidienne de ce principe aux actes et propos antisémites a été quasi-unanimement décrite comme très délicate par les chefs d'établissements entendus par la mission, en raison notamment de deux facteurs :

- le contexte de la guerre menée par Israël sur le territoire gazaoui en réponse aux attentats terroristes du 7 octobre 2023 amplifie tout d'abord la difficulté dans la mesure où la critique de la politique israélienne, lorsqu'elle glisse vers une remise en cause radicale de l'existence même de l'État israélien, peut déborder sur une expression antisémite, et le soutien de la cause palestinienne déboucher sur l'apologie du terrorisme. Des slogans utilisés lors des occupations de campus, tel que « From the river to the sea, Palestine will be free » (qui peut sembler supposer la disparition de l'État israélien) ou encore les appels à l'intifada, ainsi que l'utilisation du symbole des mains rouges6(*) ont ainsi suscité de fortes réserves parmi plusieurs personnes entendues par les rapporteurs. La relative jeunesse des auteurs de tels propos - qui peut aussi contribuer à l'inculture, notamment historique, dont ils font parfois preuve7(*) -, tend à augmenter ces risques de dérapage ;

- du fait de l'ambiguïté du terme dans le débat, les prises de position « antisionistes » apparaissent parfois difficiles à qualifier. La procureure générale près la Cour d'appel de Paris a ainsi pu estimer devant les rapporteurs que « si le phénomène n'est pas nouveau, la délicate distinction entre antisionisme et antisémitisme a pris une acuité particulière ces derniers mois au regard des prises de positions sur le conflit israélo-palestinien et la situation actuelle à Gaza ». De l'avis généralement exprimé par les interlocuteurs de la mission d'information, la notion d'antisionisme peut être utilisée dans les établissements comme une critique de la politique de l'État israélien, mais peut aussi constituer une manière déguisée d'exprimer un réel antisémitisme, dont il constitue un « faux nez ». Il revient alors aux responsables d'établissement de décrypter en première ligne ce qui peut relever de l'antisémitisme dans les prises de position antisionistes amalgamantes8(*).

Dans toutes ces hypothèses, l'identification d'un propos antisémite laisse une part importante à l'appréciation des équipes des établissements. La délicate opération de qualification juridique de faits et de propos - menée quasi-quotidiennement dans certains établissements au cours des derniers mois - donne lieu à une forte insécurité juridique, qui se traduit par un risque élevé de contestation des différentes décisions prises par les présidents d'université, notamment lorsqu'elles portent sur l'interdiction préalable d'un événement universitaire. Plusieurs dirigeants d'établissement ont ainsi exprimé le sentiment de se sentir pris en étau entre deux accusations opposées, l'une de criminaliser l'action politique en milieu universitaire, l'autre de ne pas assurer le respect des principes républicains fondamentaux en leur sein. Ces difficultés expliquent la fréquente transmission aux parquets de signalements de propos au titre de l'article 40 du code de procédure pénale, les présidents d'établissements espérant obtenir par ce biais un éclairage sur des situations floues.

Les rapporteurs soulignent ici que toutes les situations limites détectées par les établissements doivent faire l'objet d'un traitement interne ainsi que d'une remontée au ministère et à la justice, afin de permettre à la fois le suivi exhaustif du phénomène et le déclenchement d'un éclairage juridique et/ou opérationnel. Cet éclairage juridique pourra le cas échéant sécuriser l'établissement dans la conduite d'une procédure disciplinaire. Il semble en tout état de cause que le besoin exprimé par les interlocuteurs de la mission porte ici davantage sur la détection des manifestations d'antisémitisme plutôt que sur leur qualification.

Les rapporteurs soulignent par ailleurs que ces difficultés de détection fondent un écart de perception des actes pouvant être considérés comme antisémites, notamment entre les étudiants juifs et non juifs. L'enquête Ifop précitée établissait ainsi que 77 % des étudiants juifs interrogés considéraient que l'antisémitisme était répandu dans l'enseignement supérieur, tandis que 28 % seulement des étudiants non juifs partageaient ce constat. L'enjeu est donc ici aussi celui de la sensibilisation des étudiants, en même temps que celui de la reconnaissance de la réalité à laquelle sont confrontées les victimes.

La répression des actes antisémites dans la loi : les différentes qualifications pénales applicables

L'arsenal législatif applicable en matière de lutte contre l'antisémitisme est particulièrement étoffé et a fait l'objet, pour ses dispositions relevant du code pénal, d'une actualisation législative en 20219(*). Plusieurs catégories d'infractions sont définies et sanctionnées dans les différents textes applicables :

1. Les propos haineux à connotation antisémite sont punis par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui réprime l'expression publique négationniste, injurieuse ou diffamante, ou provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence, à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée.

Plusieurs qualifications pénales figurant dans la loi de 1881 sont susceptibles d'être mobilisées à ce titre : la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale ou religieuse (article 24 alinéa 7), la contestation de crime contre l'humanité ayant donné lieu à une condamnation par une juridiction française ou internationale (article 24 bis), la diffamation publique à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance à une religion déterminée (article 32 alinéa 2), l'injure publique à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, réelle ou supposée, à une religion déterminée (article 33 alinéa 3), l'apologie des crimes contre l'humanité, y compris lorsque ces crimes n'ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs (article 24 alinéa 5).

2. Les différents délits de discrimination sont ensuite prévus par les articles 225-1, 225-2 et 432-7 du code pénal. La combinaison des articles 225-1 et 225-2 permet de sanctionner les comportements dont l'un des motifs discriminatoires est lié à l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée. Le délit de discrimination nécessite, pour être caractérisé, que des différenciations aient été opérées entre des personnes physiques ou morales selon des critères précis et dans des situations strictement définies par la loi. L'article 432-7 porte spécifiquement sur les discriminations commises par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

3. L'incrimination des actes antisémites se fonde également sur la circonstance aggravante générale prévue à l'article 132-76 du code pénal, dont résulte une aggravation de la peine lorsqu'un crime ou un délit puni d'emprisonnement est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée.

4. De manière autonome, l'article 222-13 du code pénal punit plus sévèrement les faits de violences volontaires dès lors qu'elles ont été commises à raison de l'appartenance à une religion déterminée.

5. L'article 225-17 du code pénal permet de réprimer la violation ou la profanation de tombeaux, de sépultures, d'urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts, et partant de sanctionner des actes qui pourraient avoir été commis à raison d'une religion.

6. Les infractions d'entrave à l'exercice d'un culte ont enfin vu leur répression aggravée par la loi du 24 août 2021 précitée.

(2) Le silence des victimes et des témoins

Le second élément contribuant à la très probable sous-évaluation de la diffusion de l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur résulte du silence des étudiants face aux actes antisémites dont ils sont victimes ou témoins. Les rapporteurs soulignent que l'autocensure des étudiants juifs victimes d'actes antisémites a été relevée, de manière remarquable, par la quasi-totalité des interlocuteurs auditionnés par la mission d'information.

• Du côté des victimes, il semble que ce silence s'explique au premier chef par la peur des conséquences sur leur parcours universitaire, voire des représailles que leur prise de parole pourrait susciter.

Le statut étudiant, qui suppose une validation des apprentissages, inhibe en effet par nature la prise de parole des victimes de tous types de discrimination ou de VSS, d'autant plus lorsqu'elles sont le fait de leurs encadrants. Dans les études de santé, cette situation est amplifiée par le contexte spécifique des stages hospitaliers : les étudiants victimes d'actes antisémites ou discriminatoires de la part de leur encadrant peuvent hésiter à dénoncer ses agissements dans la mesure où il lui revient de noter et de valider ce stage. Selon les associations d'étudiants en médecine entendues, ce constat est particulièrement vrai dans les universités non parisiennes, en raison de la quasi-impossibilité de changer d'établissement hospitalier de rattachement au cours des études ; en dehors de la région parisienne, de nombreux internes de médecine sont en effet formés au sein d'un même service dans un même établissement pendant plusieurs années, ce qui entraîne une « omerta évidente ».

La peur des représailles a quant à elle été évoquée au sujet des cursus au sein desquels existe une forte culture de promotion - comme c'est par exemple le cas dans les études de santé ou certaines grandes écoles. Les rapporteurs ont ainsi eu connaissance de cas dans lesquels des victimes ont fait l'objet de harcèlement ou d'une ostracisation de la part de certains de leurs camarades après avoir dénoncé des agissements antisémites. La honte des étudiants victimes de porter les agissements en cause à la connaissance de leurs pairs a également été évoquée.

Selon certaines personnes auditionnées, à ces raisons qui peuvent être partagées par les victimes d'autres types de discriminations, s'ajouterait un motif d'autocensure plus spécifique à l'antisémitisme : une forme de résignation résultant d'une intériorisation de longue date de leur exposition à des agressions antisémites. Hugues Kenfack, président de l'université de Toulouse I-Capitole, a ainsi relevé que plusieurs des victimes entendues au sein de son université indiquaient être « habituées » à entendre des propos antisémites depuis l'enfance, ce qui aboutit à augmenter leur seuil de tolérance face à des propos ou des actes pourtant inacceptables, ou les conduit à minimiser les agissements dont ils sont victimes.

Ces différents éléments peuvent être renforcés par l'isolement de nombreux étudiants, notamment au début de leur parcours dans l'enseignement supérieur, lorsqu'ils se retrouvent pour la première fois éloignés de leurs bases familiales et sociales.

• Du côté des témoins, l'absence de signalement peut résulter, au-delà des difficultés de repérage et de qualification de certains faits, d'une même crainte des représailles, mais également d'une tendance à la minimisation des faits observés - à rapprocher ici d'une absence d'éducation suffisante sur le sujet.

(3) Une sous-utilisation des dispositifs de signalement du fait d'un déficit de visibilité et de confiance

La sous-évaluation de l'antisémitisme dans les établissements d'enseignement supérieur résulte en troisième lieu du fort manque de visibilité, voire d'identification par les étudiants des acteurs chargés de recueillir leurs signalements au sein des établissements. Cet état de fait a été objectivé par l'enquête Remede précitée : selon leurs auteurs, le nombre de signalements enregistrés pour des faits de discriminations, très variable selon les établissements (puisqu'il s'étend de 0 à 183 signalements en 2022), apparaît moins corrélé avec leur taille et le nombre de leurs étudiants qu'avec la qualité et la notoriété de leur dispositif de signalement.

Le fait que les étudiants ne se tournent pas vers ces dispositifs peut également résulter d'un déficit de confiance des étudiants dans ces interlocuteurs, qui repose lui-même sur la crainte que leur anonymat ne soit pas respecté et que les mesures à la disposition de l'administration - notamment les mesures conservatoires reposant sur l'exclusion des auteurs présumés - ne soient pas efficaces pour assurer leur protection. Cette défiance peut être renforcée par le sentiment que les signalements effectués n'aboutissent pas à la prise de sanctions, et que leur utilité n'est donc pas démontrée.

Ces éléments expliquent que de nombreux étudiants ne se tournent pas spontanément vers les différents dispositifs de signalement, d'écoute et d'accompagnement mis à leur disposition par les établissements, mais s'adressent plus volontiers aux associations qui les représentent. Le suivi de leur situation peut alors largement échapper aux acteurs universitaires, qui ne sont souvent pas informés des plaintes déposées par les étudiants victimes lorsque ceux-ci ne se sont pas adressés aux instances de l'établissement.

(4) Deux zones grises : la sphère privée et les temps de stage

Le quatrième ensemble de facteurs contribuant à expliquer la sous-déclaration des actes antisémites dans l'enseignement supérieur résulte du contexte péri-universitaire de la survenue de nombre d'entre eux, qui constitue une « zone grise » du dispositif de signalement et de suivi dans laquelle les mesures de détection et de sanction ne sont pas toujours appliquées.

Cette zone grise englobe tout d'abord l'ensemble des contextes privés dans lesquels ont lieu des interactions impliquant des membres de la communauté étudiante, qu'il s'agisse d'événement festifs organisés en dehors des campus, ou encore d'échanges et de publications sur les réseaux sociaux et les messageries en ligne. Le président de France Universités Guillaume Gellé a considéré à ce titre devant la commission que la sphère privée constituait « l'angle mort de l'ensemble des luttes contre les discriminations et les VSS ». Les établissements n'ont en effet qu'une visibilité très restreinte sur les événements survenant dans ces situations ; dans le cas particulier des réseaux sociaux, leurs ressources humaines ne leur permettent pas d'assurer une veille étendue, et les signalements effectués le sont le plus souvent via le dispositif Pharos. En outre, la possibilité de sanctionner les agissements survenant dans ces contextes fait l'objet d'appréciations diverses de la part des présidents d'établissement10(*), ce qui n'est pas de nature à inciter les étudiants victimes à se tourner vers eux.

Elle englobe ensuite les temps de stage ou d'alternance en dehors des campus, dont Hugues Kenfack estiment qu'ils constituent « la plus grande limite à [l'] action des présidents d'établissement ». Lorsqu'ils sont informés de propos ou d'actes antisémites survenant à l'encontre de leurs étudiants au sein des organisations ou des entreprises qui les accueillent, les responsables d'établissement n'ont en effet pas la possibilité de contraindre leurs employeurs à respecter leurs obligations légales, ni bien entendu de sanctionner des auteurs n'appartenant pas à la communauté universitaire. Les seuls moyens de lutte résident alors dans la sensibilisation préalable des organisations d'accueil, notamment via la signature d'une convention au moment de la conclusion du contrat de stage ou d'alternance, et l'accompagnement des étudiants victimes. Les conséquences de telles situations sur le cursus des étudiants victimes ne sont cependant pas neutres, certains étudiants n'ayant pas d'autre choix que de mettre fin à leur stage, ce qui peut mettre en cause la validation de leur année.

(5) La pratique des équipes dirigeantes

Plusieurs des acteurs entendus par les rapporteurs ont enfin indiqué que la faiblesse des remontées était également à mettre en lien avec la pratique des différents présidents et équipes dirigeantes des établissements d'enseignement supérieur. La CNCDH a ainsi regretté la « réticence » de certains de ces responsables à prendre la pleine mesure de certaines situations dès lors qu'elles sont susceptibles de mettre en cause leur responsabilité et de porter atteinte à l'image de leur établissement. La Licra a également mis en avant le « risque réputationnel » pour expliquer la « partialité » des remontées effectuées par les équipes dirigeantes, ainsi qu'un « manque de connaissance quant aux obligations qui leur incombent ».

La Fondation du Camp des Milles a plus largement regretté que le traitement du racisme et de l'antisémitisme soit « encore pris du bout des doigts par certains établissements, qui ont tendance à mettre un couvercle prudent sur ces questions » au travers d'un traitement « a minima et sans vagues » des incidents constatés, seuls les agissements les plus graves faisant l'objet d'un signalement.

Trois raisons sont données à cette approche par la Fondation : la crainte d'apparaître comme un « mauvais élève » au regard du ministère, celle de traiter un événement d'une manière inadaptée donnant lieu à l'engagement de leur responsabilité, ou celle plus générale de rouvrir à cette occasion le débat sur des questions identitaires récurrentes, notamment autour des signes religieux.

3. Les efforts d'objectivation du phénomène se heurtent à l'existence d'un climat d'antisémitisme dans les établissements

L'ensemble des difficultés ainsi constatées pour établir une évaluation fiable de la prévalence de l'antisémitisme dans les établissements d'enseignement supérieur résulte par ailleurs d'une difficulté plus générale tenant à la spécificité du phénomène, qui n'est comparable que dans une certaine mesure aux autres violences et discriminations dont peuvent être victimes les étudiants. Les établissements sont en effet confrontés, au-delà des actes qui peuvent être repérés, signalés et sanctionnés, à un climat général qu'il est particulièrement difficile de combattre, et à l'égard duquel les événements du 7 octobre 2023 ont agi comme un révélateur.

a) Depuis le 7 octobre, une polarisation idéologique débouchant sur l'ostracisation d'étudiants juifs du fait de leur assimilation à Israël

• Le contexte des massacres perpétrés par le Hamas contre des civils israéliens le 7 octobre 2023 et le conflit qui s'en est ensuivi a donné lieu à une forte polarisation idéologique, le soutien apporté à la population palestinienne se traduisant par une critique radicale de la politique d'Israël, voire une remise en cause de l'existence même de cet État. Cette critique peut glisser vers des formes diverses d'expression antisémite, reposant notamment sur l'essentialisation des étudiants juifs et leur assimilation à l'État d'Israël : du simple fait qu'ils sont juifs (ou perçus comme tels), ces étudiants sont considérés comme partisans du gouvernement israélien et comptables, voire complices de son action militaire. Le CRIF indique en ce sens que « les étudiants [juifs] sont assignés à répondre de la situation au Proche-Orient, à clarifier sans cesse leur position, parfois tenus directement pour responsables de la politique du gouvernement israélien. Tout attachement à Israël devient une forme de complicité coupable ».

Selon le témoignage apporté par l'UEJF comme par la Licra, cette assignation des étudiants juifs à l'État israélien a donné lieu à une exacerbation des propos et des actes antisémites au cours des derniers mois - utilisation dévoyée du terme de « sioniste » pour remplacer le mot « juif » dans des déclarations insultantes, prise à parti d'étudiants juifs ou affichant une sympathie à l'égard d'Israël devant la collectivité étudiante, marginalisation et ostracisation de certains élèves, cyberharcèlement sur des boucles de messagerie de promotions étudiantes ou les réseaux sociaux.

Les mobilisations étudiantes en faveur de la Palestine survenues dans certains Instituts de sciences politiques ont bien entendu constitué l'image la plus frappante de cette polarisation, le refus d'accès à un amphithéâtre occupé à une étudiante au motif qu'elle serait « sioniste » ayant immédiatement donné à voir le risque de glissement antisémite associé. Au jour de la préparation du présent rapport, la plupart des mobilisations qui ont suivi ont donné lieu à des signalements relatifs à des troubles à l'ordre public, et non à des actes antisémites ; la Dilcrah relève à cet égard que « sans devancer le travail de la justice, la probabilité est élevée que certaines de ces manifestations aient pu revêtir un caractère antisémite ».

La contribution de ce facteur à la diffusion d'un climat d'antisémitisme dans les établissements a été exprimée en ces termes par la Dilcrah : « [Les éléments contribuant à la progression des actes antisémites] sont vraisemblablement multiples et croisent des dynamiques personnelles, liées à des propos tenus dans des cercles familiaux ou amicaux véhiculant des représentations négatives fantasmées des juifs, et des dynamiques collectives, liées à la circulation, dans des cercles militants et associatifs, de propos, remarques, considérations criminalisant le sionisme et celles et ceux supposés en être les relais en France ».

• Ces formes politiques, voire idéologiques, des manifestations d'antisémitisme sont d'autant plus difficiles à combattre qu'elles sont endossées par certaines figures d'autorité, comme des enseignants ou des élus étudiants, et qu'elles sont présentées comme s'inscrivant dans le cadre de la liberté d'expression et de la prise de position politique. La Dilcrah a ainsi indiqué, en réponse au questionnaire qui lui a été adressé, que « les forums de discussion professionnels [...] ont été le théâtre, depuis le 7 octobre 2023 et presque sans discontinuer, de nombreux propos ne relevant aucunement du débat scientifique mais de l'invective et de la prise à partie militante avec, hélas, une insuffisante modération de la part des services compétents au sein des universités ». La fresque retrouvée le 8 novembre 2024 sur un mur de l'hôpital Bichat à Paris, qui portait notamment les inscriptions « Décolonisons la médecine » et « Fuck antisémitisme, Free Palestine, Fuck apartheid » a offert une autre illustration frappante de la confusion qui règne, dans les cercles militants des universités, entre l'expression politique et le délit antisémite.

• Ce climat général a créé chez nombre d'étudiants juifs, qui ressentent avec une grande violence cette réduction de leur identité juive à la question israélienne, une angoisse sourde qui les conduit à redouter et à éviter la fréquentation des campus des établissements et à renoncer à certains attributs de la vie universitaire.

Plusieurs interlocuteurs de la mission ont par ailleurs relevé un climat délétère qui touche l'ensemble de la communauté étudiante et dans lequel certains sujets, comme la question israélienne, ne peuvent être abordés sereinement au sein de certaines enceintes universitaires. Ces situations demeurent cependant circonscrites : plusieurs des universitaires rencontrés, tout en déplorant l'existence de tels développements, ont également indiqué avoir pu dispenser des enseignements de qualité sur des sujets sensibles touchant à la question israélienne, y compris à Sciences Po au plus fort de la mobilisation propalestinienne.

• Cette évolution récente des manifestations d'antisémitisme, passées de cas sporadiques et individuels à une dynamique plus collective, constitue en tout état de cause une forte source d'inquiétude chez les différents interlocuteurs de la mission - car s'il est possible de définir une stratégie même imparfaite de lutte contre des actes identifiés et caractérisés, il est bien plus difficile de combattre un climat. La Dilcrah souligne à cet égard que « les revendications des collectifs d'étudiants, incluant régulièrement des demandes de suspension des partenariats avec des universités, des chercheurs ou des entreprises israéliens ou ayant des liens avec cet État, laissent également planer l'inquiétude d'un basculement d'échelle et de nature des actes antisémites observés ».

b) Le révélateur d'un antisémitisme d'atmosphère

Cette irruption d'une forte expression antisémite dans les mobilisations étudiantes a globalement été analysée, au cours des auditions conduites par la mission d'information, non comme une forme nouvelle d'antisémitisme, mais comme la puissante résurgence, via une expression politique voire idéologique, d'un antisémitisme latent tirant une nouvelle force de sa légitimation par le conflit en cours, dont l'instrumentalisation fournit un prétexte pour porter ses manifestations à un degré supérieur. La notion de « libération » d'un antisémitisme sous-jacent, ou « antisémitisme d'atmosphère » aux termes de l'UEJF, a ainsi été utilisée à de multiples reprises par les différents interlocuteurs rencontrés.

Marie-Anne Matard-Bonucci, professeure d'histoire contemporaine à l'université de Paris 8 et présidente de l'association Alarmer précitée, a souligné en ce sens la profondeur historique de l'antisémitisme, qui constitue la plus ancienne des hostilités identitaires, et rappelé que sa matrice initialement religieuse a été sécularisée aux XIXe et XXe siècles dans des variantes d'extrême droite et d'extrême gauche dont aucune n'a entièrement disparu à ce jour.

Les manifestations d'antisémitisme auxquelles nous assistons depuis quelques mois puisent ainsi dans un fonds ancien et pluriséculaire de préjugés, auxquels se rattachent le soupçon de double allégeance ou de complotisme particulièrement mobilisés dans le contexte de polarisation idéologique précité. Les formes culturelles prises par cet antisémitisme, comme les blagues stéréotypées auxquelles 80 % des étudiants juifs interrogés par l'Ifop en 2023 ont déclaré avoir déjà été confrontés, témoignent de son caractère latent et de la pérennité des préjugés associés, dont résulte une diffusion insidieuse - y compris, comme l'a souligné Mme Matard-Bonucci, chez des personnes se pensant prémunies contre l'antisémitisme. Les résultats du dernier baromètre de la CNCDH11(*), présentés dans le cadre du 33e rapport annuel de l'institution, attestent également de ce qu'en dépit de l'émergence d'un « antisionisme amalgamant et diabolisant Juifs, Israéliens et sionistes », l'antisémitisme reste largement structuré par les vieux stéréotypes liés au pouvoir et à l'argent.

Les rapporteurs souscrivent en conséquence pleinement au constat formulé par la Dilcrah, qui relève dans sa réponse au questionnaire qui lui a été adressé que « cet antisémitisme à bas bruit est extrêmement préoccupant et délétère car il se maintient comme un poison dans les relations entre [l'ensemble des membres de la communauté étudiante] ». Cette préoccupation est renforcée par le fait que les agissements en cause ne peuvent pas toujours être détectés ni sanctionnés dans le cadre administratif des signalements, dans la mesure où ils ne correspondent pas à des catégories d'actes visés par le droit - on pense notamment à l'exclusion de fait des étudiants juifs au moment de constituer des groupes de travail ou aux changements de place dans les amphithéâtres. Le CRIF résume ainsi la difficulté : « L'antisémitisme ne se manifeste pas toujours à travers des actes violents mais bien souvent à travers un climat diffus, tout à fait perceptible par les étudiants mais pas nécessairement répréhensible ».

* 1 Il s'agit d'une étude de recueil extensif des mesures des établissements contre les discriminations et pour l'égalité (Remede).

* 2 Anciennement « Cadre de vie et sécurité », devenue « Vécu et ressenti en matière de sécurité ».

* 3 Il est de 25 % en cas de menaces ou de violences physiques racistes (cette terminologue incluant les motifs antisémites du fait de l'approche universaliste du droit pénal français), de 4 % en cas d'injures racistes et de 2 % en cas de discriminations liées à l'origine, la couleur de peau ou la religion supposées.

* 4 L'association de lutte contre l'antisémitisme et les racismes par la mobilisation de l'enseignement et de la recherche (Alarmer) a été créée en 2019 par des enseignants du secondaire et du supérieur et des chercheurs.

* 5 CEDH, arrêt du 11 juin 2020, Baldassi et autres c. France, n° 15271/16 : la CEDH a estimé, au sujet des appels au boycott de produits israéliens, que « par nature, le discours politique est source de polémiques et est souvent virulent. Il n'en demeure pas moins d'intérêt public, à moins qu'il ne dégénère en un appel à la violence, à la haine ou à l'intolérance. Là se trouve la limite à ne pas dépasser ».

* 6 Qui renvoie au massacre de deux Israéliens par la population de Ramallah en 2000.

* 7 Selon l'image employée par Delphine Horvilleur lors de son audition, « il est difficile de prendre conscience que l'on parle la langue antisémite en l'absence de culture historique suffisante ».

* 8 Voir infra p. 32.

* 9 Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.

* 10 Sur ce point, voir infra p. 68.

* 11 Depuis 1990, le rapport de la CNCDH s'accompagne d'une enquête visant à évaluer les perceptions et les attitudes racistes, à analyser les opinions des Français à l'égard de l'autre, et à essayer de comprendre les logiques sous-jacentes à l'apparition et à la permanence de certains préjugés.