ANNEXE - ÉTUDE DE LÉGISLATION COMPARÉE

22 avril 2024

- LÉGISLATION COMPARÉE -

NOTE

sur

LE DEVOIR DE VIGILANCE

DES ENTREPRISES EN

EUROPE

_____

Allemagne - Norvège - Pays-Bas - Royaume-Uni

_____

Cette note a été réalisée

à la demande de la Commission d'enquête

sur les moyens

mobilisés et mobilisables par l'État pour assurer la prise

en

compte et le respect par le groupe TotalEnergies des obligations climatiques et

des orientations de la politique étrangère de la France.

LE DEVOIR DE VIGILANCE

1. Introduction

À la demande de la commission d'enquête sur les moyens mobilisés et mobilisables par l'État pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe TotalEnergies des obligations climatiques et des orientations de la politique étrangère de la France, la division de la Législation comparée du Sénat a réalisé une étude sur les législations relatives au devoir de vigilance des entreprises dans quatre pays européens : l'Allemagne, la Norvège, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

En droit français, le devoir de vigilance a été introduit par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre372(*). Il peut être défini comme l'obligation pour les grandes entreprises d'identifier les risques et de prévenir les atteintes graves envers les droits de l'homme, la santé et la sécurité des travailleurs et l'environnement, causés par leurs activités, leurs filiales et leurs sous-traitants373(*). Il est proche de la notion anglo-saxonne de due diligence, qui désigne un ensemble de règles et de processus que les entreprises sont invitées à intégrer dans leur organisation afin d'identifier, prévenir et remédier aux incidences négatives pour les droits de l'homme découlant de leurs activités, produits ou services374(*). Il peut aussi être traduit en anglais par « duty of care » qui correspond, en common law, à l'obligation légale pour une partie d'éviter par ses actes ou omissions de causer un préjudice à une autre partie et constitue l'un des éléments nécessaires pour établir la négligence375(*).

Par souci de simplification et par analogie au cadre législatif français, la présente étude utilise les termes « devoir de vigilance » et non « devoir de diligence » pour l'ensemble des pays étudiés376(*) (même ceux, comme l'Allemagne et la Norvège, qui utilisent la notion de due diligence dans les traductions en anglais de leurs lois respectives). En tout état de cause, les contours et le contenu du devoir de vigilance varient selon les pays.

Les États-Unis font figure de précurseurs en matière de législation sur le devoir de vigilance des entreprises avec, d'une part, la loi Dodd-Frank de 2010377(*) qui contient des dispositions exigeant un devoir de vigilance et des rapports sur la chaîne d'approvisionnement pour les minerais provenant de la République démocratique du Congo et, d'autre part, la loi sur la transparence de la chaîne d'approvisionnement de l'État de Californie de 2010378(*), qui exige des entreprises californiennes dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 millions de dollars d'évaluer les risques en matière de travail des enfants et de formes modernes d'esclavage tout au long de leurs chaînes d'approvisionnements et de présenter un rapport à ce sujet.

La présente étude se concentre néanmoins sur les législations nationales en vigueur ou en cours d'examen en Europe, dans le contexte des négociations au niveau européen de la proposition de directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité379(*).

À l'instar de la France, l'Allemagne et la Norvège disposent chacune d'une loi instaurant un devoir de vigilance général pour les entreprises, en vigueur depuis peu. Les exemples néerlandais et britannique illustrent quant à eux les difficultés juridiques et de mise en oeuvre effective du devoir de vigilance. Le contenu des législations de chacun de ces pays est présenté dans le tableau de synthèse ci-après, avec en regard la loi française de 2017 et la proposition de directive sur le devoir de vigilance, dans sa version de compromis agréée par le Conseil de l'UE le 14 mars 2024.

2. Tableau de synthèse

Lois sur le devoir de vigilance des entreprises en Europe

|

Union européenne |

France |

Allemagne |

Norvège |

Pays-Bas |

Royaume-Uni |

|

|

Nom de la loi et statut |

Proposition de directive sur le devoir de vigilance

(compromis final). |

Loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des

sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre. |

Loi du 16 juillet 2021 sur les chaînes d'approvisionnement. Entrée en vigueur le 1er janvier 2023. |

Loi sur la transparence de 2021. |

Loi du 24 octobre 2019 sur le devoir de vigilance en

matière de travail des enfants. |

Loi du 26 mars 2015 sur l'esclavage moderne. |

|

Domaines couverts |

- Droits de l'homme. - Environnement. |

- Droits de l'homme. - Environnement. |

- Droits de l'homme. - Droits du travail. - Environnement (limité à certaines conventions). |

- Droits de l'homme. - Conditions de travail décentes. |

- Droits de l'enfant. |

- Droits de l'homme. |

|

Entités concernées |

Entreprises de l'UE et non-UE de plus de 1 000 salariés et dont le CA est > 450M€ |

Très grandes entreprises françaises (= 5000 salariés) et étrangères opérant en France (= 10 000 salariés). |

Très grandes entreprises allemandes et opérant en Allemagne (= 3000 salariés, puis 1000 salariés depuis le 1er janvier 2024). |

Entreprises grandes et de taille moyenne, norvégiennes ou acquittant l'impôt en Norvège, dépassant au moins 2 des 3 seuils (CA = 70M NOK, bilan = 35 M NOK, 50 salariés). |

Entreprises vendant des biens ou services aux Pays-Bas. |

Entreprises opérant au Royaume-Uni avec un CA = 36 M£. |

|

Application à la chaîne de valeur |

- Activités propres et filiales. |

-Activités propres et filiales. - Relations commerciales établies avec des sous-traitants ou fournisseurs. |

- Activités propres, filiales et sous-traitants directs. - Sous-traitants indirects seulement s'il existe des indices sérieux d'atteintes. |

- Activités propres et filiales. - Tous les fournisseurs et sous-traitants de la chaîne d'approvisionnement. |

Non précisé. |

- Activités propres et entités tout au long de la chaîne d'approvisionnement. |

|

Obligations de vigilance |

Intégrer le devoir de vigilance, évaluer les incidences négatives, adopter des mesures de prévention et corrective, procédure de plainte, etc. Adopter un plan de transition pour l'atténuation du changement climatique. |

Établir et mettre en oeuvre un plan de vigilance comprenant notamment une cartographie des risques, des mesures d'atténuation et de prévention et un mécanisme d'alerte. |

Réaliser des analyses de risques régulières, adopter des mesures de prévention voire des mesures correctives et mettre en place une procédure de plainte, etc. Application du principe d'adéquation. |

Intégrer le devoir de vigilance dans les politiques de l'entreprise, évaluer les risques, prendre des mesures de prévention et d'atténuation, etc. Principe de proportionnalité. |

Adoption d'une déclaration annuelle et si nécessaire d'un plan d'action pour empêcher le travail des enfants. |

Adoption déclaration sur l'esclavage et la traite des êtres humains pour chaque exercice financier. |

|

Obligations d'information |

Publication d'une déclaration annuelle. |

Publication du plan annuel de vigilance. |

Publication d'un rapport public annuel. |

- Publication d'un rapport public annuel. - Répondre aux demandes d'info. des consommateurs. |

Publication des déclarations dans un registre sur internet. |

Publication des déclarations dans un registre sur internet. |

|

Modalités d'application |

Désignation par chaque EM d'une autorité de contrôle ayant des pouvoirs d'enquête et de sanction. (amende max. 5 % du CA annuel). |

Mise en demeure et possible saisine du juge par toute personne ayant un intérêt à agir si pas de réponse dans un délai de 3 mois. |

Suivi et contrôle exercé par l'Office fédéral de l'économie et du contrôle des exportations, qui peut prononcer des mises en demeure, voire des sanctions financières (jusqu'à 8 M€ ou 2 % du CA annuel). |

Suivi et contrôle exercé par l'Autorité de protection des consommateurs qui peut prononcer des interdictions et des injonctions, voire des amendes en cas d'infraction aux obligations d'information. |

Contrôle par une autorité administrative (non désignée) qui peut recevoir des plaintes et imposer des amendes. |

Possibilité du secrétaire d'État compétent d'engager une procédure civile devant le tribunal de grande instance pour obtenir une injonction. |

|

Responsabilité civile et pénale |

Responsabilité civile pour les dommages causés en cas d'absence de mesures préventives ou correctives. Pas de responsabilité pour les activités des partenaires commerciaux. |

Responsabilité civile pour les préjudices qui auraient pu être évités en cas d'application de la loi. |

Pas d'engagement de la responsabilité civile ou pénale des entreprises pour non-respect de la loi. |

Pas de disposition explicite. |

Possibilité de poursuites pénales contre les directeurs d'entreprises ayant déjà reçu une amende. |

Cf supra. |

3. Allemagne

· La loi du 16 juillet 2021 sur les chaînes d'approvisionnement est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Elle introduit un devoir de vigilance raisonnable pour les entreprises de 1 000 salariés et plus (depuis le 1er janvier 2024, auparavant seuil de 3 000 salariés) en matière de droits de l'homme, de droit du travail et, de façon plus marginale, de protection de l'environnement.

· En vertu du devoir de vigilance, les entreprises doivent, entre autres, réaliser des analyses de risques régulières de leur activité propre et de celle de leurs sous-traitants directs, adopter des mesures de prévention voire des mesures correctives, mettre en place une procédure de plainte et présenter chaque année un rapport rendu public. Des mesures de vigilance à l'égard des sous-traitants indirects ne sont nécessaires qu'en cas de signalement ou d'indice sérieux de violation des droits visés par la loi. Le « principe d'adéquation » laisse une marge d'appréciation aux entreprises dans la mise en oeuvre de ces obligations.

· L'Office fédéral de l'économie et du contrôle des exportations (BAFA) contrôle l'application de la loi et peut prononcer des sanctions, notamment des amendes pouvant aller jusqu'à 8 millions d'euros ou 2 % du chiffre d'affaires annuel, voire une exclusion des procédures de marché public. En cas de non-respect de la loi, la responsabilité civile des entreprises ne peut être engagée (mais des actions civiles de travailleurs à l'étranger ou de leurs représentants demeurent possibles en cas de violation de leurs droits).

En décembre 2016, le gouvernement fédéral a adopté un Plan d'action national pour les entreprises et les droits de l'homme (Nationale Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte, NAP) afin de contribuer, en collaboration avec les entreprises, à « améliorer le respect des droits de l'homme et rendre la mondialisation socialement plus acceptable dans la perspective de l'Agenda 2030 pour le développement durable ». Ce plan se fonde sur les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ; il formule des attentes vis-à-vis de toutes les entreprises établies en Allemagne, à savoir qu'elles respectent les éléments clés du devoir de vigilance en matière de droits de l'homme d'une manière adaptée à leur taille, leur secteur et leur position et qu'elles respectent les droits de l'homme tout au long de leurs chaînes d'approvisionnement et de création de valeur380(*).

Une enquête menée en 2020 a toutefois montré que moins d'un cinquième des entreprises de plus de 500 employés basées en Allemagne remplissaient les obligations prévues par ce plan d'action381(*). Considérant que les engagements volontaires ne suffisaient pas, l'accord de coalition conclu entre 2021 entre le Parti social-démocrate (SPD), le parti Alliance 90/Les Verts et le Parti libéral-démocrate (FDP), s'est engagé à proposer des mesures législatives au niveau national et, parallèlement, et à défendre au niveau européen en faveur de règles juridiquement contraignantes382(*).

La loi sur le devoir de vigilance des entreprises pour éviter les violations des droits de l'homme dans les chaînes d'approvisionnement383(*) - couramment appelée « loi sur les chaînes d'approvisionnement » (Lieferkettengesetz) - a été définitivement adoptée par le Bundestag le 16 juillet 2021. Ses principales dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023.

a) Le champ d'application du devoir de vigilance

(1) Les domaines couverts

La loi allemande sur les chaînes d'approvisionnement couvre principalement les droits de l'homme, le droit du travail et, de façon plus marginale, la protection de l'environnement.

L'article 2, paragraphe 1, de la loi précise que les droits protégés sont ceux découlant des conventions relatives à la protection des droits de l'homme énumérées en annexe, à savoir les principales conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) et les pactes internationaux des Nations unies de 1966 relatif aux droits civils et politiques, d'une part, et aux droits économiques, sociaux et culturels, d'autre part.

Le risque en matière de droits de l'homme est défini comme une situation dans laquelle, sur la base de circonstances de fait, il existe un risque raisonnable de violation d'un certain nombre d'interdictions énumérées par la loi et non limitatives, parmi lesquelles l'interdiction du travail des enfants, du travail forcé, de l'esclavage, la méconnaissance des obligations de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, les violations de la liberté de négociation collecte, l'interdiction des discriminations au travail et l'interdiction de privation d'une rémunération adéquate384(*).

Le devoir de vigilance des entreprises est étendu aux risques environnementaux, mais de manière limitée. Aux termes de l'article 2, paragraphe 3, les risques environnementaux ne sont pertinents que s'il existe un risque de violation de la Convention de Minamata sur le mercure de 2013, de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants de 2001 ou de la Convention de Bâle sur les déchets dangereux de 1989. En outre, la loi fait référence au risque de pollution du sol, de l'eau et de l'air si cela conduit à des violations des droits à l'alimentation, à l'eau, à l'assainissement et à la santé385(*).

(2) Les entreprises et acteurs visés

Selon son article premier, la loi sur les chaînes d'approvisionnement s'applique depuis le 1er janvier 2023 aux entreprises, quelle que soit leur forme juridique, ayant leur siège social, leur établissement principal, leur siège administratif, leur siège statutaire ou leur succursale sur le territoire allemand et employant 3 000 salariés et plus. Au 1er janvier 2024, ce seuil a été abaissé à 1 000 salariés.

Les travailleurs intérimaires doivent être pris en compte dans le calcul du nombre de salariés si leur mission dépasse six mois386(*). Au sein des entreprises liées, les travailleurs employés sur le territoire national par toutes les sociétés appartenant au groupe doivent être pris en compte dans le calcul du nombre de travailleurs de la société mère ; les travailleurs détachés à l'étranger sont inclus387(*).

Les personnes morales de droit public388(*), c'est-à-dire les collectivités, les fondations et les établissements de droit public, ne sont soumises à la loi que dans la mesure où elles exercent une activité entrepreneuriale sur le marché389(*) et remplissent le seuil du nombre de salariés390(*).

Les entreprises qui ne relèvent pas directement du champ d'application de la loi peuvent être indirectement concernées, par exemple, en tant que sous-traitant d'une entreprise soumise aux obligations légales.

(3) La portée de l'obligation sur la chaîne de valeur

La chaîne d'approvisionnement, au sens de la loi du 16 juillet 2021, est définie de façon large et se rapporte à tous les produits et services d'une entreprise. Elle comprend toutes les étapes, sur le territoire national et à l'étranger, nécessaires à la fabrication des produits et à la fourniture des services, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la livraison au client final, et couvre à la fois l'action d'une entreprise dans son propre domaine d'activité et les agissements des fournisseurs et sous-traitants directs (c'est-à-dire qui ont une relation contractuelle directe avec l'entreprise soumise à obligation) et indirects391(*). Ceci comprend également le recours à des services comme le transport ou le stockage temporaire de marchandises392(*).

L'application de la loi à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement est tempérée par l'application d'un principe d'adéquation (cf. infra), selon lequel les entreprises doivent se concentrer sur les risques considérés comme essentiels.

b) Les obligations liées au devoir de vigilance

En application de l'article 2 de la loi sur les chaînes d'approvisionnement, les entreprises sont tenues d'exercer un devoir de vigilance « raisonnable » en matière de droits de l'homme et d'environnement dans leurs chaînes d'approvisionnement, afin de prévenir ou de minimiser les risques ou de mettre fin à la violation des obligations en matière de droits de l'homme ou d'environnement.

Dans le détail, les obligations de vigilance des entreprises, prévues aux articles 4 à 10 de la loi, comprennent :

- la mise en place d'un système de gestion des risques « approprié et efficace »393(*). Les mesures efficaces sont définies comme celles permettant d'identifier et de minimiser les risques liés aux droits de l'homme et à l'environnement, ainsi que de prévenir ou de faire cesser les violations des obligations dans ces domaines, ou d'en minimiser l'ampleur ;

- la désignation, au sein de l'entreprise, d'une personne responsable du système de gestion des risques394(*) ;

- la réalisation d'analyses de risques régulières395(*), c'est-à-dire une fois par an et à chaque fois que les circonstances l'exigent (par exemple à l'occasion du lancement de nouveaux produits ou de nouvelles activités) afin d'identifier les risques en matière de droits de l'homme et d'environnement dans son propre secteur d'activité et chez ses sous-traitants directs ;

- en cas d'identification d'un risque, l'adoption de mesures de prévention en lien avec son domaine d'activité et vis-à-vis de ses sous-traitants directs396(*). Il s'agit par exemple de convenir de clauses contractuelles appropriées en matière de droits de l'homme avec le sous-traitant direct, de mettre en oeuvre des stratégies d'achat appropriées, de réaliser des formations ou des mesures de contrôle397(*) ;

- Cette déclaration doit contenir au moins les éléments suivants : la description de la façon dont l'entreprise s'acquitte de ses obligations en vertu des articles 4 à 10 de la loi, les mesures prioritaires en matière de droits de l'homme et d'environnement identifiés sur la base de l'analyse des risques et les attentes de l'entreprise vis-à-vis de son personnel et de ses fournisseurs dans la chaîne d'approvisionnement ;

- l'adoption de mesures correctives398(*) si l'entreprise constate qu'une violation d'une obligation relative aux droits de l'homme ou à l'environnement s'est déjà produite ou est imminente dans son propre secteur d'activité ou chez un sous-traitant direct. L'efficacité des mesures correctives doit être vérifiée une fois par an ainsi qu'en fonction des circonstances. La rupture d'une relation commerciale avec un sous-traitant ne s'impose que si la violation d'un droit protégé ou d'une obligation liée à l'environnement est jugée très grave, les mesures élaborées pour remédier à la situation n'ont pas porté leurs fruits à l'expiration du délai fixé et l'entreprise ne dispose pas d'autres moyens contraignants et une augmentation de sa capacité d'influence sur le sous-traitant est peu probable. Le simple fait qu'un État n'ait pas ratifié ou transposé dans son droit national l'une des conventions énumérées en annexe de la loi n'entraîne pas l'obligation de rompre la relation commerciale ;

- la mise en place d'une procédure de plainte399(*), interne à l'entreprise ou, sous certaines conditions, externalisée permettant aux personnes de signaler les risques ou les violations liés aux droits de l'homme et à l'environnement résultant des activités économiques d'une entreprise ou d'un sous-traitant direct. Les personnes chargées par l'entreprise de mener la procédure doivent discuter des faits avec les lanceurs d'alerte. Elles peuvent proposer une procédure de règlement à l'amiable. La procédure de plainte doit être accessible aux parties intéressées potentielles, préserver la confidentialité de leur identité et assurer une protection efficace contre tout traitement défavorable ou toute sanction résultant d'une plainte. Les personnes chargées de la procédure doivent présenter des garanties d'impartialité, notamment être indépendantes et ne pas être liées par des instructions, et sont tenues au secret professionnel. L'efficacité du mécanisme de traitement des plaintes doit être évaluée au moins une fois par an, ainsi qu'en fonction des circonstances ;

- la mise en oeuvre de mesures de vigilance à l'égard des risques chez les sous-traitants indirects400(*). La procédure de plainte doit permettre de signaler les risques et les violations des sous-traitants indirects. Si une entreprise dispose d'indices factuels laissant supposer la possibilité d'une violation par un sous-traitant, elle doit immédiatement en fonction des circonstances, procéder à une analyse des risques, prendre des mesures de prévention appropriées (par exemple, des mesures de contrôle ou la mise en oeuvre d'initiatives sectorielles), élaborer et mettre en oeuvre une stratégie de prévention, d'arrêt ou de minimisation du risque et enfin, actualiser, le cas échéant, sa déclaration de principe ;

- l'élaboration et la remise de documentation et de rapports401(*). L'accomplissement des obligations de vigilance raisonnable doit être documenté en permanence au sein de l'entreprise et la documentation conservée pendant au moins sept ans. En outre, l'entreprise doit établir chaque année un rapport sur le respect de ses obligations de vigilance raisonnable au cours de l'exercice écoulé et le mettre gratuitement à la disposition du public sur le site internet de l'entreprise pendant une période de sept ans, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.

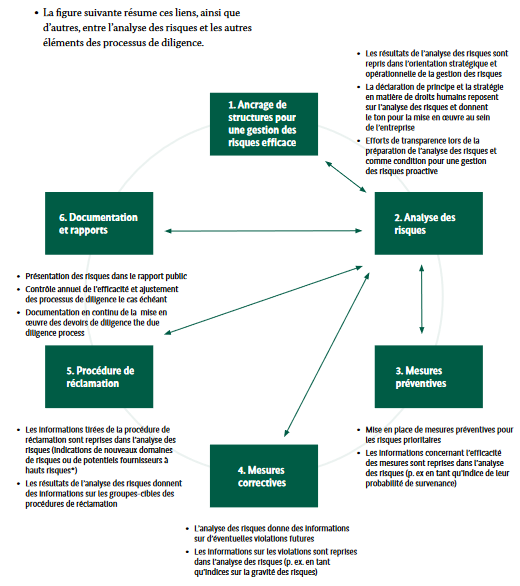

Interactions entre l'analyse des risques et

d'autres éléments

du processus de vigilance

Source : BAFA, Guide pour la mise en oeuvre d'une analyse des risques conforme aux dispositions de la loi sur le devoir de vigilance des entreprises dans les chaînes d'approvisionnement, 2023, p. 5.

Un principe d'adéquation ou de proportionnalité (Angemessenheit) s'applique dans la mise en oeuvre des obligations : selon l'article 3, paragraphe 2, de la loi, la « manière appropriée d'agir » en conformité avec le devoir de vigilance est déterminée en fonction de la situation individuelle de chaque entreprise comme la nature et l'étendue de ses activités, sa capacité d'influence sur ses sous-traitants directs, la gravité généralement attendue d'une violation des droits de l'homme ou de l'environnement, sa réversibilité et sa probabilité et, enfin, la nature de la contribution de l'entreprise à la cause du risque lié aux droits humains ou à l'environnement, ou de la violation d'une obligation liée aux droits humains ou à l'environnement. Le principe d'adéquation entend donner à chaque entreprise la marge d'appréciation et d'action nécessaire en ce qui concerne les modalités de mise en oeuvre des devoirs de vigilance402(*). Ainsi, les entreprises ne sont pas tenues de garantir que leurs chaînes d'approvisionnement ne portent pas atteinte aux droits humains ou à l'environnement dans le cadre de la loi. Elles doivent plutôt être en mesure de prouver qu'elles ont mis en oeuvre les obligations de vigilance prévues par la loi, c'est-à-dire qu'elles ont adopté des mesures appropriées et efficaces, en fonction de leurs activités individuelles, pour identifier et traiter les risques403(*).

En d'autres termes, selon le ministère fédéral du travail, « il n'est pas exigé des entreprises qu'elles s'attaquent simultanément à tous les défis identifiés en matière de droits de l'homme, mais qu'elles se concentrent d'abord sur les risques essentiels. Si, malgré tous les efforts raisonnables, une violation des droits de l'homme devait tout de même se produire dans la chaîne d'approvisionnement, l'entreprise ne pourrait pas être poursuivie »404(*).

c) Les modalités d'application, les sanctions et le régime de responsabilité des entreprises

(1) Autorité responsable

La mise en oeuvre de la loi par les entreprises est contrôlée par l'Office fédéral de l'économie et du contrôle des exportations (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA)405(*).

En vertu de l'article 14 de la loi sur les chaînes d'approvisionnement, le BAFA est chargé de vérifier les rapports annuels sur la mise en oeuvre des obligations de vigilance raisonnable transmis par les entreprises et d'examiner les plaintes déposées. Il peut effectuer de sa propre initiative des contrôles auprès des entreprises, convoquer des personnes, pénétrer dans des locaux commerciaux, consulter et examiner des documents et prescrire des actions concrètes pour remédier aux manquements406(*). En outre, l'autorité peut imposer des astreintes et des amendes (cf. infra).

Dans le cadre du Plan d'action national pour les entreprises et les droits de l'homme, le gouvernement fédéral a mis en place des mesures de soutien pour aider les entreprises à mettre en oeuvre leur devoir de vigilance (conseils fournis par le Helpdesk Économie & Droits de l'Homme, réseaux de soutien à l'étranger auprès des ambassades du ministère des Affaires étrangères, dialogues sectoriels...)407(*).

Le BAFA publie également des informations et des guides détaillés dans plusieurs langues408(*).

(2) Sanctions

La loi sur les chaînes d'approvisionnement prévoit deux types de sanctions administratives.

Si les entreprises ne respectent pas leurs obligations en matière d'analyse des risques, de mise en place d'une procédure de plainte, de mesures de prévention et de correction efficace des violations connues des droits de l'homme ou de l'environnement, elles s'exposent à des amendes pouvant aller jusqu'à 8 millions d'euros ou 2 % du chiffre d'affaires annuel409(*). Les amendes liées au chiffre d'affaires ne s'appliquent qu'aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 400 millions d'euros.

De plus, les entreprises qui ont enfreint la loi et se sont vues infliger une amende d'un certain montant peuvent être exclues de l'attribution de marchés publics pendant une période maximale de trois ans410(*).

Le BAFA peut également prononcer dans certains cas des astreintes, d'un montant maximal de 50 000 euros411(*).

(3) Régime de responsabilité et action en justice

L'article 3, paragraphe 3, de la loi sur les chaînes d'approvisionnement exclut explicitement l'engagement de la responsabilité civile des entreprises en cas de non-respect des obligations de vigilance découlant de la loi.

La loi ne modifie pas le régime de base de la responsabilité des entreprises préexistant. Comme avant l'entrée en vigueur de la loi, les travailleurs à l'étranger peuvent intenter une action en dommages et intérêts devant les tribunaux allemands s'ils estiment que leurs droits ont été violés par une entreprise allemande. Dans ce cas, c'est le droit du pays dans lequel le dommage est survenu qui s'applique.

Cependant, l'article 11 de la loi sur les chaînes d'approvisionnement introduit une nouveauté : la possibilité pour les personnes concernées par les violations d'habiliter des syndicats et des organisations non gouvernementales (ONG) nationaux à engager une action en justice en procédure civile pour faire valoir leurs droits, en tant que « Prozessstandschafter » (ie. personnes exerçant en leur nom propre les droits d'un tiers en justice). Cela concerne les violations d'une importance particulière, mettant en cause la vie et l'intégrité corporelle. Dans ce type de procédure, le droit du lieu où le dommage est survenu s'applique, donc en règle générale le droit étranger412(*).

En revanche, la responsabilité juridique des entreprises ne peut pas être engagée pour le comportement de tiers dans la chaîne d'approvisionnement413(*).

Bilan de l'application de la loi sur les

chaînes d'approvisionnement

un an après son entrée en

vigueur

Le 31 décembre 2023, l'Office fédéral de l'économie et du contrôle des exportations (BAFA) dressait un bilan positif de la première année d'application de la loi sur les chaînes d'approvisionnement. Selon le président du BAFA : « Nous sommes exigeants avec les entreprises, mais nous ne les surchargeons pas. Certaines entreprises sont plus avancées que d'autres, mais chacune peut suivre un processus d'apprentissage. Cette année, il était important pour nous que les entreprises initient ce processus d'apprentissage. Nous avons soutenu les entreprises en leur fournissant de nombreuses informations et en étant toujours à leur écoute »414(*).

En 2023, le BAFA a effectué 486 contrôles auprès d'entreprises, dont une majorité appartenait aux secteurs suivants : automobile, chimie, pharmacie, construction mécanique, énergie, ameublement, industrie textile et agroalimentaire. Ces contrôles se sont concentrés sur le système de gestion des risques et la procédure de plainte. La plupart des entreprises contrôlées ont mis en oeuvre de manière satisfaisante ces exigences.

Le BAFA constate néanmoins que certaines entreprises tentent de répercuter en bloc les obligations de la loi sur les chaînes d'approvisionnement sur leurs sous-traitants, par exemple à travers des engagements contractuels. En règle générale, le transfert des obligations de la loi aux sous-traitants n'est pas autorisé. Les principes d'adéquation et d'efficacité inscrits dans la loi imposent aux entreprises soumises au devoir de vigilance de procéder en fonction des risques et limitent la transmission des obligations aux sous-traitants415(*).

Au cours de cette même année, le BAFA a reçu 38 plaintes, dont 20 n'avaient aucun rapport avec les obligations prévues par la loi ou n'étaient pas suffisamment étayées. À la suite de plaintes, le BAFA a pris contact avec des entreprises dans six cas. Jusqu'à présent, le BAFA n'a prononcé aucune sanction416(*).

Par ailleurs, selon une étude de l'entreprise IntegrityNext, en collaboration avec la Fédération allemande de la gestion des matériaux, des achats et de la logistique (BME), menée auprès de 244 grandes entreprises allemandes cotées en bourse, 58 % des entreprises interrogées avaient eu une bonne expérience dans la mise en place d'un système de gestion des risques. Les entreprises rencontrent principalement des difficultés dans la prise de mesures correctives et dans la mise en oeuvre de leur devoir de vigilance auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants417(*).

4. Norvège

· La loi sur la transparence adoptée en 2021 est entrée en vigueur le 1er juillet 2022. Elle vise à promouvoir le respect des droits de l'homme et des conditions de travail décentes dans la production de biens et la prestation de services des entreprises norvégiennes ou étrangères (qui paient des impôts en Norvège) dépassant certains seuils (chiffre d'affaires d'au moins 70 millions de NOK, bilan annuel égal ou supérieur à 30 millions de NOK et/ou 50 salariés).

· La loi prévoit trois obligations principales : la mise en oeuvre d'un devoir de vigilance raisonnable (évaluation des risques, adoption de mesures préventives ou correctives, etc.) tout au long de la chaîne d'approvisionnement, conformément aux principes directeurs de l'OCDE ; la publication d'un rapport annuel sur la mise en oeuvre de ce devoir de vigilance et l'obligation de répondre aux demandes d'information écrites des consommateurs.

· L'Autorité de protection des consommateurs est chargée de contrôler le respect de la loi mais elle privilégie la négociation. Les sanctions pour infraction (amendes) sont limitées aux manquements aux obligations d'information. Aucune disposition n'est prévue concernant la mise en cause de la responsabilité civile ou pénale d'une entreprise ne respectant pas les dispositions de la loi.

La loi relative à la transparence et à l'action des entreprises en matière de droits humains fondamentaux et de conditions de travail décentes418(*) - dite « loi sur la transparence » - a été adoptée par le Parlement norvégien (Storting) en 2021 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2022.

Elle s'inspire des travaux d'un comité d'information sur l'éthique, nommé par le gouvernement norvégien en juin 2018, afin d'examiner s'il était nécessaire et souhaitable d'imposer aux entreprises l'obligation de fournir aux consommateurs des informations sur leurs sites de production, leur comportement et leurs chaînes d'approvisionnement. Le comité a présenté son rapport final, accompagné d'un projet de loi en novembre 2019419(*).

a) Le champ d'application du devoir de vigilance

(1) Les domaines couverts

Selon son article premier, la loi norvégienne sur la transparence vise à promouvoir le respect des droits de l'homme et des conditions de travail décentes dans la production de biens et la prestation de services, et à garantir l'accès du public à l'information sur la manière dont les entreprises gèrent les impacts négatifs sur les droits de l'homme et les conditions de travail420(*).

Les « droits fondamentaux de l'homme » auxquels se réfèrent la loi sont définis comme les droits de l'homme internationalement reconnus, inscrits, entre autres, dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et les conventions de l'OIT relatives aux principes et droits fondamentaux au travail421(*). Les conditions de travail décentes désignent quant à elles un travail qui garantit le respect des droits fondamentaux de l'homme, la santé, la sécurité et l'environnement sur le lieu de travail et qui assure un salaire décent422(*).

La loi sur la transparence ne couvre pas l'impact de l'activité des entreprises sur l'environnement.

(2) Les entreprises et acteurs visés

La loi sur la transparence s'applique aux grandes entreprises domiciliées en Norvège et qui offrent des biens et services en Norvège ou à l'étranger, ainsi qu'aux grandes entreprises étrangères offrant des biens et services en Norvège et assujetties à l'impôt dans le pays423(*).

Les grandes entreprises sont définies comme celles couvertes par la loi sur la comptabilité (c'est-à-dire les sociétés anonymes, les entreprises cotées en bourse)424(*) ou bien celles qui excèdent au moins deux des trois seuils suivants425(*) :

- un chiffre d'affaires d'au moins 70 millions de couronnes norvégiennes (NOK - environ 6 millions d'euros) ;

- un bilan annuel total d'au moins 35 millions de NOK (3 millions d'euros) ;

- au moins 50 salariés à temps plein.

Les sociétés mères sont considérées comme des grandes entreprises si ces conditions sont remplies par la société mère et ses filiales dans leur ensemble.

(3) La portée de l'obligation sur la chaîne de valeur

La loi sur la transparence s'applique à la chaîne d'approvisionnement dans son ensemble et n'opère pas de distinction entre les sous-traitants directs et indirects. Ceci la distingue notamment de la loi allemande sur les chaînes d'approvisionnement426(*).

La chaîne d'approvisionnement est ainsi définie comme l'ensemble de « la chaîne de fournisseurs et de sous-traitants qui fournit ou produit des biens, des services ou d'autres facteurs de production inclus dans la prestation de services ou la production de biens d'une entreprise, depuis le stade de la matière première jusqu'au produit fini »427(*).

Les partenaires commerciaux désignent les entités qui fournissent des biens ou des services directement à une entreprise mais qui ne font pas partie de la chaîne d'approvisionnement.

b) Les obligations liées au devoir de vigilance

(1) L'obligation de faire preuve de vigilance raisonnable

En application de l'article 4 de la loi sur la transparence, les entreprises doivent faire preuve de vigilance raisonnable (aktsomhetsvurderinger), conformément aux principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales (qui vont au-delà de la loi sur la transparence puisqu'ils ne se limitent pas aux droits de l'homme et aux conditions de travail428(*)). Selon ce même article, le devoir de vigilance signifie :

- intégrer le devoir de vigilance dans les politiques de l'entreprise ;

- identifier et évaluer les impacts négatifs réels et potentiels sur les droits de l'homme et les conditions de travail, que l'entreprise a causés ou auxquels elle a contribué, ou qui sont directement liés à ses activités commerciales, à ses produits ou ses services via les chaînes d'approvisionnement ou les partenaires commerciaux ;

- mettre en oeuvre des mesures appropriées pour arrêter, prévenir ou atténuer les impacts négatifs en fonction des priorités et des évaluations de l'entreprise. L'entreprise doit également suivre la mise en place de ces mesures ;

- communiquer avec les parties prenantes et les détenteurs de droits concernés sur la manière dont les impacts négatifs sont traités ;

- fournir ou coopérer à la remise en état et à l'indemnisation, c'est-à-dire mettre en oeuvre des mesures correctives, lorsque cela s'avère nécessaire.

Un principe de proportionnalité s'applique : le devoir de vigilance raisonnable doit être effectué « régulièrement » et de façon « proportionnée à la taille de l'entreprise, à sa nature, au contexte dans lequel l'entreprise opère et à la gravité et à la probabilité des impacts négatifs »429(*) sur les droits de l'homme et les conditions de travail.

(2) L'obligation de rendre compte du devoir de vigilance

Les entreprises entrant dans le champ d'application de la loi sur la transparence doivent également publier chaque année sur leur site internet un rapport sur la mise en oeuvre de leur devoir de vigilance430(*).

Ce rapport doit comprendre au moins : une description générale de l'organisation de l'entreprise, de son domaine d'activité, de ses politiques et des procédures de gestion des conséquences négatives réelles et potentielles pour les droits de l'homme et les conditions de travail ; des informations sur les conséquences négatives réelles et les risques de conséquences négatives que l'entreprise a identifiés dans le cadre de son devoir de vigilance raisonnable et des informations sur les mesures que l'entreprise a mises en oeuvre ou prévoit de mettre en oeuvre pour mettre fin aux conséquences négatives réelles ou limiter les risques importants.

En cas de changement significatif dans l'évaluation des risques, l'entreprise doit mettre à jour le rapport.

Les entreprises entrant dans le champ d'application de la loi devaient remettre leur premier rapport sur le devoir de vigilance le 30 juin 2023431(*).

(3) Le droit d'information des consommateurs

La législation norvégienne sur le devoir de vigilance met un accent particulier sur la transparence qui se manifeste par l'instauration d'un droit à l'information des consommateurs.

L'article 6 dispose que toute personne a le droit d'obtenir, sur demande écrite, des informations de la part d'une entreprise sur la manière dont celle-ci traite les incidences négatives sur les droits de l'homme et les conditions de travail. « Il peut s'agir d'informations générales ou d'informations relatives à un produit ou à un service spécifique offert par l'entreprise »432(*). Une demande d'information peut être rejetée par une entreprise pour divers motifs : si la demande est imprécise, si elle est « manifestement déraisonnable », si elle concerne les données personnelles d'une personne physique ou des données relatives à des dispositifs techniques ou à d'autres questions opérationnelles et commerciales qui doivent être gardées secrètes pour des raisons de concurrence. Par ailleurs, le droit à l'information ne couvre pas les informations classifiées en vertu de la loi sur la sécurité433(*) ou protégées en vertu de la loi sur les droits de propriété intellectuelle434(*).

L'entreprise fournit les informations demandées par écrit, dans un délai raisonnable et au plus tard trois semaines après réception de la demande d'informations. Un délai de deux mois peut s'appliquer si la quantité ou le type d'informations demandées le justifient435(*). Si l'entreprise rejette une demande d'information, elle informe le demandeur du motif juridique du refus, du droit et du délai dont il dispose pour exiger une justification plus détaillée (en l'occurrence, trois semaines) et du fait que l'Autorité de protection des consommateurs (Forbrukertilsynet) est l'organe de contrôle et de conseil responsable de la mise en oeuvre de la loi.

L'objectif est que les consommateurs finaux puissent faire des choix plus éclairés, voire qu'ils jouent un rôle de garde-fou des intérêts publics en mettant en cause la réputation des entreprises si ces dernières ne se conforment pas à leurs exigences morales et juridiques croissantes436(*).

c) Les modalités d'application, les sanctions et le régime de responsabilité des entreprises

(1) Autorité responsable

L'Autorité de protection des consommateurs (Forbrukertilsynet), une autorité administrative indépendante437(*), est chargée en vertu de l'article 9 de contrôler le respect des dispositions de la loi sur la transparence. Elle doit tout d'abord « s'efforce[r], de sa propre initiative ou à la demande d'autres parties, d'inciter les entreprises à se conformer à la loi, y compris en menant des négociations avec les entreprises ou leurs organisations »438(*). Cette approche privilégiant la mise en oeuvre volontaire est étroitement liée à l'obligation générale de toutes les administrations publiques norvégiennes de fournir des orientations aux usagers, prévue à l'article 11 de la loi sur l'administration publique439(*).

Puis, si l'autorité constate qu'une entreprise ne respecte pas la loi, elle doit obtenir une confirmation écrite de l'entreprise que le comportement illégal cessera ou, à défaut, prendre une décision individuelle, si nécessaire assortie d'une sanction. Les décisions prises par l'Autorité de protection des consommateurs peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil du marché (Markedsrådet)440(*).

Toute personne est tenue de fournir à l'Autorité de protection des consommateurs et au Conseil du marché, par écrit ou oralement, indépendamment de l'obligation de confidentialité441(*), les informations dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches442(*).

(2) Sanctions

En cas d'infraction à la loi sur la transparence, l'autorité de protection des consommateurs peut prendre des décisions individuelles prévoyant443(*) :

- une interdiction ou une injonction444(*) pour assurer le respect des articles 4 à 7 de la loi sur la transparence (c'est-à-dire le respect du devoir de vigilance et des obligations de rendre compte et de répondre aux demandes d'information des consommateurs) ;

- une sanction (« pénalité d'exécution ») visant à assurer le respect de la décision de l'Autorité de protection des consommateurs. Celle-ci peut prendre la forme d'une astreinte ou d'une amende forfaitaire ; son montant est déterminé de telle sorte qu'il ne soit pas rentable d'enfreindre la décision de l'Autorité445(*) ;

- une sanction (« pénalité en cas d'infraction ») en cas d'infractions répétées aux obligations d'information (c'est-à-dire aux obligations de rendre compte du devoir de vigilance et de répondre aux demandes d'information des consommateurs prévues aux articles 5, 6 et 7). Une entreprise peut se voir infliger une sanction, notamment une amende, lorsque l'infraction a été commise par une personne agissant pour le compte de l'entreprise. Une sanction pour infraction délibérée ou par négligence peut également être imposée à des personnes physiques446(*).

Se fondant sur l'exposé des motifs du projet de loi sur la transparence447(*), l'Autorité de protection des consommateurs indique que « les sanctions pour infraction sont limitées aux obligations d'information [...]. L'obligation d'effectuer des évaluations de vigilance raisonnable permet un examen plus discrétionnaire, ce qui signifie qu'aucune sanction pour infraction ne sera imposée en cas de violation de ces dispositions. Toutefois, les entreprises qui n'ont pas effectué leur devoir de vigilance raisonnable auront des difficultés à respecter les obligations d'information, qui peuvent faire l'objet de sanctions pour infraction »448(*).

(3) Régime de responsabilité et action en justice

La loi sur la transparence ne prévoit aucune disposition concernant la mise en cause de la responsabilité civile ou pénale des entreprises en cas d'infraction à la loi sur la transparence.

Bilan de l'application de la loi sur la

transparence

depuis son entrée en vigueur en 2022

Entre le 1er juillet 2022 et le 1er juillet 2023, l'Autorité de protection des consommateurs s'est concentrée sur l'interprétation de la loi et sur son rôle d'orientation et de conseil, en répondant à plus de 700 demandes de conseils et en participant à une trentaine de conférences et séminaires449(*). Elle a indiqué que les premiers contrôles de l'obligation de publier un rapport sur le devoir de vigilance seraient conduits à partir de l'automne 2023450(*).

Selon le directeur de l'Autorité de protection des consommateurs, « l'objectif n'est pas de sanctionner le plus rapidement possible. Notre méthode de travail principale est le dialogue et l'orientation, et cela s'applique également à la loi sur la transparence. Il est néanmoins important de souligner que nous prendrons des mesures sévères en cas d'infractions graves et évidentes aux dispositions de la loi »451(*).

Au cours de la première année d'application de la loi, l'autorité a par ailleurs reçu 17 plaintes concernant le droit à l'information. Elle a rendu une décision concernant deux d'entre elles, au sujet des entreprises Posten (chargée de la distribution du courrier) et IKEA452(*), et a rejeté les autres.

S'agissant de la plainte déposée par le quotidien Klassekampen pour exiger de la part de l'entreprise Posten les noms et les coordonnées de tous ses fournisseurs de transport ayant des véhicules de moins de 3,5 tonnes, en Norvège et à l'étranger, l'autorité a conclu qu'il n'était pas nécessaire de divulguer les noms des fournisseurs pour satisfaire de manière adéquate à l'obligation d'information dans ce cas453(*).

L'organisation bénévole norvégienne Future in our hands (Fremtiden i våre hender) avait quant à elle envoyé dès le 1er juillet 2022 une demande information à l'entreprise IKEA, contenant plusieurs questions spécifiques sur la manière dont IKEA traitait un certain nombre d'impacts négatifs réels en matière de droits de l'homme dans certaines usines au Bangladesh et au Pakistan. IKEA avait répondu par des informations générales en se référant à des lignes directrices, sans aucune information spécifique concernant les usines mentionnées. En janvier 2023, l'Autorité des consommateurs a reçu une plainte de Future in our hands contre IKEA concernant le caractère inadéquat des réponses de l'entreprise et son délai de réponse. Compte tenu de la date de la demande d'information, le jour même de l'entrée en vigueur de la loi, l'Autorité de protection des consommateurs a estimé qu'IKEA avait effectué des recherches proportionnées et avait répondu de manière adéquate aux questions posées, tout en soulignant qu'elle attendait qu'IKEA « fasse davantage de progrès dans son travail de vigilance raisonnable une fois que la loi sera entrée en vigueur depuis un certain temps »454(*).

5. Pays-Bas

· La loi du 24 octobre 2019 sur le devoir de vigilance en matière de travail des enfants, issue d'une initiative parlementaire, prévoit l'obligation, pour les entreprises vendant des biens et services aux Pays-Bas, de déclarer qu'elles prennent les mesures nécessaires pour empêcher le travail des enfants. Elle n'est pas entrée en vigueur, faute de textes d'application.

· Une proposition de loi pour une conduite internationale et durable des entreprises a été déposée en 2021 et est en cours d'examen au Parlement. Elle vise à instaurer un devoir de vigilance en matière de droits de l'homme, de droit du travail et d'environnement pour les entreprises dépassant certains seuils. Compte tenu des difficultés juridiques soulevées par le texte - notamment en termes de responsabilité civile et pénale des entreprises - et du contexte politique, l'avenir de ce texte est incertain.

a) La loi sur le devoir de vigilance en matière de travail des enfants

À l'initiative d'un député du Parti travailliste (PvdA), la Chambre basse du Parlement néerlandais (Tweede Kamer) a adopté en 2017 une proposition de loi introduisant un devoir de vigilance concernant spécifiquement le travail des enfants, approuvée par le Sénat (Eerste Kamer) en 2019455(*).

La loi du 24 octobre 2019 instaurant un devoir de vigilance pour empêcher la fourniture de biens et de services créés en recourant au travail des enfants a été publiée au Journal officiel du Royaume des Pays-Bas le 13 novembre 2019456(*). Faute de décret précisant la date d'entrée en vigueur, le champ d'application et l'autorité administrative responsable de sa mise en oeuvre, la loi n'est pas encore applicable457(*).

L'article 4 de la loi prévoit une application à toutes les entreprises qui vendent physiquement des biens et des services aux Pays-Bas, ainsi qu'aux entreprises établies ou non aux Pays-Bas qui vendent leurs biens et/ou services en ligne, en ciblant spécifiquement le marché néerlandais458(*).

Le texte prévoit l'obligation pour les entreprises concernées de déclarer qu'elles prennent les mesures nécessaires pour empêcher le travail des enfants, notamment en recherchant s'il existe un soupçon raisonnable de recours au travail des enfants et, le cas échéant, en adoptant un plan d'action. Si, à la suite d'une plainte et d'un contrôle ultérieur, il s'avère que l'entreprise n'a pas suffisamment rempli ses obligations, une amende administrative peut lui être imposée. Les directeurs d'entreprises qui se voient infliger une amende pourraient, en outre, faire l'objet de poursuites pénales.

b) La proposition de loi sur la conduite responsable et durable des entreprises

(1) États des lieux des discussions

En mars 2021, des députés de divers partis politiques (le parti conservateur Union Chrétienne, le parti travailliste PvdA, le parti écologiste de gauche Groenlinks, le parti social-libéral Démocrates 66 et le parti pro-européen Volt) ont déposé une proposition de loi visant à établir un devoir de vigilance raisonnable dans les chaînes de production afin de prévenir les violations des droits de l'homme, des droits du travail et de l'environnement dans le cadre du commerce extérieur - dite « proposition de loi pour une conduite internationale responsable et durable des entreprises »459(*).

La section consultative du Conseil d'État (Raad van State) a rendu un avis sur le texte en juillet 2021460(*), rendu public en juin 2022 à la suite d'une demande spécifique introduite en application de la loi sur la transparence administrative461(*). À la suite de cet avis, une proposition de loi modifiée, intégrant les recommandations du Conseil d'État, a été transmise à la Tweede Kamer.

La Tweede Kamer a engagé l'examen de la proposition de loi mi-2022. La commission permanente du commerce extérieur et de la coopération au développement de la Chambre basse a remis son rapport sur la proposition de loi en janvier 2023. En réaction, les auteurs de la proposition de loi ont présenté, en septembre 2023, une deuxième série d'amendements visant à tenir compte des remarques ou critiques formulées dans le rapport de la commission. La commission du commerce extérieur et de la coopération au développement a demandé à la section consultative du Conseil d'État un avis en urgence sur ces propositions de modification, qui a été remis en décembre 2023.

L'examen de la proposition de loi devrait en principe se poursuivre en séance plénière de la Tweede Kamer en 2024. Cependant, dans l'attente de la formation d'un gouvernement à la suite des élections législatives de novembre 2023, l'accord final au niveau européen sur la directive concernant le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (cf. introduction) pourrait conduire une majorité de députés à écarter l'adoption d'une loi nationale sur le devoir de vigilance462(*).

(2) Le contenu de la proposition de loi

La proposition de loi initiale a un champ d'application large : elle entend prévenir les effets négatifs sur les droits de l'homme, les droits du travail et l'environnement (définis de façon large comme les dommages causés à l'environnement)463(*).

Elle introduit un devoir de vigilance général qui s'applique à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Cependant, les six étapes de la procédure de vigilance raisonnable ne s'imposent qu'aux grandes entreprises exerçant des activités dans un pays autre que les Pays-Bas et remplissant au moins deux des trois critères de taille suivants : avoir un effectif moyen de plus de 250 collaborateurs, un bilan annuel supérieur à 20 millions d'euros et un chiffre d'affaires net de plus de 40 millions d'euros464(*). L'obligation de vigilance raisonnable s'applique à l'ensemble de la chaîne de production, définie comme « l'ensemble des activités, des produits, des lignes de production, de la chaîne d'approvisionnement et des relations commerciales d'une entreprise »465(*).

Le processus de mise en oeuvre de la vigilance raisonnable applicable aux grandes entreprises s'inspire des lignes directrices de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur le devoir de vigilance et la responsabilité sociale des entreprises466(*) et comprend les six étapes suivantes467(*) :

i. intégrer la responsabilité sociale des entreprises (RSE) dans la politique et les systèmes de gestion de l'entreprise ;

ii. identifier les impacts négatifs réels ou potentiels dans les domaines couverts par la RSE ;

iii. arrêter, prévenir ou atténuer ces impacts négatifs ;

iv. contrôler la mise en oeuvre pratique des mesures et les résultats ;

v. communiquer sur la manière dont les conséquences négatives sur les droits de l'homme, les droits du travail ou l'environnement seront traitées ;

vi. le cas échant, permettre la réparation des dommages grâce à un mécanisme et des mesures spécifiques ou coopérer en vue de celle-ci.

La mise en oeuvre et le contrôle de la loi sont attribués à une autorité administrative, désignée ultérieurement par décret, qui aurait le pouvoir de prononcer des injonctions assorties d'astreintes et d'infliger des amendes, avec une possibilité pour les entreprises de faire appel devant le juge administratif.

Selon ses auteurs, la proposition de loi permet d'engager la responsabilité civile des entreprises sur la base de manquements aux obligations de vigilance raisonnable commis par elles-mêmes ou par des filiales, élargissant ainsi les possibilités de recours au civil pour les personnes ou groupes de personnes concernés, dont les organisations de défense des droits de l'homme, des droits du travail ou de l'environnement468(*).

Sur le plan pénal, la proposition de loi crée une nouvelle infraction si une entreprise enfreint pour la troisième fois en l'espace de cinq ans les dispositions relatives à l'arrêt des activités préjudiciables ou les dispositions relatives à l'obligation de réparation. Ceci pourrait être qualifié d'infraction économique et faire l'objet de poursuites pénales engagées par le ministère public469(*).

Dans les amendements présentés en septembre 2023, les signataires de la proposition de loi proposent diverses modifications parmi lesquelles : le transfert de la responsabilité juridique à l'ensemble de la société et non plus à chaque administrateur, la suppression de l'exigence d'un plan climatique distinct, la réduction des obligations de rapportage, la comptabilisation des salariés des filiales comme salariés de la société mère, l'adaptation de la définition des entreprises étrangères (de façon à ce qu'elles n'entrent dans le champ d'application qu'en cas de lien substantiel avec les Pays-Bas) ou encore des modifications du régime de responsabilité civile et pénale470(*).

(3) Les principales difficultés soulignées dans les avis consultatifs

En premier lieu, l'autorité consultative de contrôle de la pression normative (Adviescollege Toetsing Regeldruk - ATR)471(*), saisie par l'un des partis politiques signataires de la proposition de loi (l'Union chrétienne) a rendu, en mai 2021, un avis472(*). Celui-ci souligne le risque important de contentieux pour les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, ainsi que le risque de délocalisation de parties de la chaîne de production vers des pays moins-disant en matière de respect des droits de l'homme, des droits sociaux et de l'environnement. Tout en soulignant la nécessité de préciser le champ d'application et les obligations du texte, l'ATR estime le coût de la charge réglementaire induite par la proposition de loi entre 17 millions d'euros et 500 millions d'euros (sur la base de l'hypothèse de 1 500 entreprises entrant dans le champ d'application)473(*).

En deuxième lieu, l'avis rendu par le Conseil d'État en juillet 2021474(*) faisait état de plusieurs objections à la version initiale de la proposition de loi, concernant la sécurité juridique, la proportionnalité, l'application et la force exécutoire du texte. « Par exemple, l'obligation de vigilance raisonnable contenue dans la proposition de loi contient de nombreuses normes ouvertes et n'est pas limitée à des produits, des secteurs ou des abus spécifiques. Elle a donc un champ d'application large et prévoit des options de mise en oeuvre à la fois civiles, administratives et pénales. En raison de leur nature internationale, les problèmes que la proposition de loi vise à régler sont complexes et la manière dont les objectifs de la proposition de loi pourront être réalisés n'est pas claire. Les comportements qui entraînent ou non l'imposition d'une sanction ne sont pas non plus définis suffisamment clairement. »475(*).

Dans son second avis rendu en décembre 2023, le Conseil d'État constate que les amendements proposés, notamment concernant les définitions, sont les bienvenus mais que la rédaction du texte peut encore être améliorée476(*). En outre, certaines difficultés soulignées dans son précédent avis ne semblent pas réglées.

Enfin, saisi par le groupe politique Union Chrétienne à la Tweede Kamer, le Conseil de la justice (Raad voor de Rechtspraak)477(*) a publié en mars 2023 un avis législatif dans lequel il recommande de clarifier et de restreindre le périmètre de la responsabilité civile des entreprises et de justifier la nécessité de recours au droit pénal478(*).

6. Royaume-Uni

· Le Royaume-Uni ne dispose pas de loi prévoyant un devoir de vigilance général en matière de droits de l'homme et d'environnement mais il existe diverses dispositions législatives visant à réduire l'impact négatif potentiel ou réel des entreprises.

· La loi sur l'esclavage moderne de 2015 impose notamment aux entreprises (à partir d'un seuil de chiffre d'affaires de 36 millions de livres sterling) de produire une déclaration sur les efforts entrepris pour éradiquer l'esclavage et la traite des êtres humains dans leur chaîne d'approvisionnement. En l'absence d'autorité de contrôle spécifique et de procédure de sanction, la loi n'est pas appliquée de façon satisfaisante par les entreprises.

· Une proposition de loi visant à imposer aux organisations commerciales et aux autorités publiques l'obligation de prévenir les atteintes aux droits de l'homme et à l'environnement et de réaliser et publier des évaluations de vigilance raisonnable a été présentée en novembre 2023 à la Chambre des Lords. Sans fixer de seuil d'application pour les entreprises, elle propose un périmètre relativement large et prévoit des mécanismes d'application et de sanction renforcés (dont la mise en place de la responsabilité civile des entreprises et la création d'une nouvelle catégorie d'infraction pénale).

a) Des obligations disparates, figurant dans plusieurs textes législatifs

Le Royaume-Uni a été l'un des premiers États à lancer, en 2013, un plan d'action national pour la mise en oeuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme479(*). Ce plan, juridiquement non contraignant, a été mis à jour en 2016, puis en 2020480(*). Il est souvent critiqué pour sa portée réduite et le manque de nouveaux engagements481(*).

Le pays ne dispose pas de loi prévoyant un devoir de vigilance général applicable aux entreprises et à leurs sous-traitants. Plusieurs textes législatifs spécifiques visent cependant à réduire l'impact négatif des entreprises sur les droits de l'homme ou sur l'environnement482(*), en particulier :

- la loi sur l'agrément des entreprises de travail intérimaire de 2004483(*). Celle-ci prévoit un régime d'autorisation par une autorité administrative spécifique (Gangmasters and Labour Abuse Authority) de toutes les activités impliquant la mise à disposition ou l'utilisation de travailleurs dans les secteurs agricole, conchylicole et de la transformation et de l'emballage agroalimentaire, y compris lorsque l'entreprise de travail intérimaire opère à l'étranger ;

- la loi sur les sociétés de 2006484(*). Les articles 414 CA et 414 CB exigent que les sociétés britanniques cotées en bourse incluent dans leur rapport stratégique annuel des informations non financières et des informations sur le développement durable concernant les questions environnementales (y compris l'impact de l'activité de la société sur l'environnement et sur le climat), les salariés de la société, les questions sociales, le respect des droits de l'homme et la lutte contre la corruption et ce dans « la mesure nécessaire à la compréhension du développement, de la performance ou de la position de l'activité de la société » ;

- la loi sur l'esclavage moderne de 2015485(*), qui impose aux entreprises de rendre compte de leurs efforts pour éradiquer l'esclavage dans leurs chaînes d'approvisionnement (cf. infra) ;

- la loi sur l'environnement de 2021486(*) qui contient des dispositions prévoyant l'interdiction d'utiliser des produits issus ou présentant un risque d'exploitation forestière illégale, l'obligation pour les entreprises concernées de mettre en place un système de vigilance raisonnable pour chaque produit réglementé et de rendre compte chaque année de la mise en oeuvre de leurs obligations. L'adoption d'une législation secondaire487(*) est nécessaire pour que ces dispositions entrent en vigueur. Selon le secrétaire d'État pour l'environnement, l'alimentation et les affaires rurales, la législation secondaire relative à ces dispositions devrait être publiée en 2024 et préciser leur champ d'application (à savoir, une concentration sur les quatre produits identifiés comme étant les principaux moteurs de la déforestation : les produits bovins (à l'exclusion des produits laitiers), le cacao, l'huile de palme et le soja, et la fixation d'un seuil de chiffre d'affaires annuel global de 50 millions de livres sterling (58,5 millions d'euros), avec une possibilité d'exemption pour les entreprises utilisant 500 tonnes ou moins de chaque produit par an)488(*).

Compte tenu de cette approche fragmentée, plusieurs commissions parlementaires ont proposé de réformer ou d'étendre les mécanismes visant à responsabiliser les entreprises en matière de droits de l'homme ou d'environnement, tout au long de leur chaîne d'approvisionnement489(*). Par exemple, la commission mixte des droits de l'homme de la Chambre des Lords et de la Chambre des communes a recommandé au gouvernement en 2017 de « proposer une législation imposant à toutes les entreprises l'obligation de prévenir les violations des droits de l'homme, ainsi qu'une infraction de non-prévention des violations des droits de l'homme pour toutes les entreprises, y compris les sociétés mères, sur le modèle des dispositions pertinentes de la loi sur la corruption (Bribery Act) de 2010. Cela obligerait toutes les entreprises à mettre en place des procédures efficaces de vigilance raisonnable en matière de droits de l'homme (comme le recommandent les principes directeurs des Nations unies), à la fois pour leurs filiales et pour l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement. La législation devrait permettre des recours contre la société mère et d'autres entreprises en cas d'abus, de sorte que des recours civils (ainsi que des recours pénaux) soient possibles. Elle devrait inclure un moyen de défense pour les entreprises qui ont fait preuve d'une vigilance raisonnable en matière de droits de l'homme et la charge de la preuve pour démontrer qu'elles l'ont fait devrait incomber aux entreprises »490(*). La commission d'audit environnemental de la Chambre des communes, dans un rapport sur l'industrie de la mode publié en 2019, a proposé de renforcer et d'étendre les obligations prévues par la loi sur les sociétés de 2006 et par la loi sur l'esclavage moderne de 2015, en considérant qu'à défaut, une loi sur le devoir de vigilance, telle qu'adoptée en France, devrait être envisagée491(*).

b) La loi sur l'esclavage moderne de 2015

L'expression « esclavage moderne » englobe les deux infractions prévues par la loi de 2015 du même nom : d'une part, l'esclavage, la servitude et le travail forcé ou obligatoire, et, d'autre part, la traite des êtres humains492(*).

L'article 54 de la loi porte spécifiquement sur la transparence des chaînes d'approvisionnement. Les entreprises entrant dans le champ d'application doivent produire une déclaration sur l'esclavage et la traite des êtres humains pour chaque exercice financier. Cette déclaration doit indiquer les mesures prises par l'organisation, dans le cadre de ses activités propres et de ses chaînes d'approvisionnement, pour s'assurer que l'esclavage et la traite d'êtres humains n'ont pas lieu, ou bien indiquer que l'organisation n'a pas pris de mesure en ce sens.

Les entreprises remplissant les conditions suivantes sont tenues de présenter une déclaration :

- être une personne morale ou une société de personnes, quel que soit son lieu de constitution ;

- exercer une activité, ou une partie d'activité, au Royaume-Uni ;

- fournir des biens ou des services ;

- et avoir un chiffre d'affaires annuel de 36 millions de livres sterling (environ 42 millions d'euros) ou plus493(*).

La déclaration doit être approuvée et signée par un directeur, un membre du conseil d'administration ou un partenaire de l'entreprise. Elle doit ensuite être publiée sur le site internet de l'entreprise et un lien doit figurer en bonne place sur la page d'accueil494(*).

Aucun mécanisme de sanction financière n'est prévu mais l'article 54, paragraphe 11, indique que le secrétaire d'État compétent peut engager une procédure civile devant le tribunal de grande instance (High Court) pour obtenir l'injonction de l'entreprise de se conformer à ses obligations légales.

En 2021, un rapport de l'organisation non gouvernementale Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC) constatait que la loi sur l'esclavage moderne avait permis de sensibiliser et d'améliorer la situation dans un groupe d'entreprises de premier plan mais qu'elle n'avait pas atteint son objectif de supprimer l'esclavage moderne dans les chaînes d'approvisionnement britanniques. Selon l'évaluation du BHRRC, 40 % des entreprises entrant dans le champ d'application n'avaient pas respecté les exigences en matière de déclaration annuelle et aucune injonction ou sanction administrative n'avait été appliquée495(*). Le rapport conclut que les dispositions de la loi « n'ont pas été contrôlées ou appliquées » et qu'elles « n'ont pas réussi à inciter les entreprises à prendre des mesures systémiques pour éliminer le travail forcé, même dans les secteurs à haut risque »496(*).

La même année, la commission des entreprises, de l'énergie et de la stratégie industrielle de la Chambre des communes a publié un rapport d'enquête sur le travail forcé de la population ouïghour en Chine et les chaînes d'approvisionnement britanniques497(*). Elle a conclu que les exigences de déclaration de la loi sur l'esclavage moderne étaient obsolètes et n'avaient pas d'effet contraignant. Elle a recommandé au gouvernement d'introduire des sanctions civiles sévères en cas de non-respect des obligations de déclaration, d'étendre les obligations de déclaration aux organismes publics et de créer un registre accessible au public regroupant les déclarations des entreprises498(*).

Le gouvernement britannique a mis en oeuvre ces deux dernières recommandations499(*) mais son engagement à examiner l'introduction de sanctions civiles en cas de non-respect des dispositions de l'article 54500(*) n'a pas été suivi d'effet à ce stade.

c) La proposition de loi sur les obligations des organisations commerciales et des autorités publiques en matière de droits de l'homme et d'environnement

En novembre 2023, une proposition de loi501(*) d'une membre de la Chambre des Lords (la baronne Young of Hornsey), visant à imposer aux organisations commerciales et aux autorités publiques l'obligation de prévenir les atteintes aux droits de l'homme et à l'environnement et de réaliser et de publier des évaluations de vigilance raisonnable dans ces domaines, a passé l'étape formelle de la première lecture à la Chambre des Lords502(*). La date de début d'examen à proprement parler de ce texte (seconde lecture) n'est pas précisée.

Si cette initiative parlementaire a peu de chance d'aboutir, elle relance le débat sur le devoir de vigilance au Royaume-Uni. Citant dans son exposé des motifs la loi française sur le devoir de vigilance de 2017, la loi allemande sur les chaînes d'approvisionnement de 2019 et la proposition de directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, la proposition de loi a un périmètre large et prévoit des mécanismes d'application renforcés.

(1) Le champ d'application

La proposition de loi couvre les préjudices en matière de droits de l'homme (définis comme tout impact négatif sur la capacité d'une personne à jouir de l'un des droits de l'homme et des droits du travail internationalement reconnus, y compris ceux reconnus dans la Charte internationale des droits de l'homme et la Déclaration de l'Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998) et d'environnement (c'est-à-dire les incidences négatives sur l'environnement résultant de la violation du droit de l'environnement, y compris des conventions ou principes environnementaux établis au niveau international, de l'écocide ou dans le cadre de toute contribution au changement climatique contraire aux voies permettant de limiter le réchauffement de la planète à l'objectif établi au niveau international de 1,5°C)503(*).

Elle concerne à la fois les « organisations commerciales », c'est-à-dire les entités privées et les sociétés, constituées ou non au Royaume-Uni et qui y exercent au moins une part de leur activité504(*), et les autorités publiques (personnes entièrement ou principalement financées par des fonds publics, ou soumises au contrôle de l'autorité publique et qui ne fonctionnent pas sur une base commerciale505(*)).

Elle s'applique aussi à leurs filiales et couvre toute la chaîne de valeur, définie comme l'ensemble des activités entreprises par une entité au cours du cycle de vie d'un bien ou d'un service en amont et en aval506(*).

Les obligations en matière de reporting annuel (cf. infra) ne s'appliquent toutefois qu'aux organisations commerciales dont le chiffre d'affaires annuel dépasse un certain seuil, à définir ultérieurement par voie réglementaire.

(2) Les obligations liées au devoir de vigilance

L'article 2 de la proposition de loi instaure une obligation générale de prévention des atteintes aux droits de l'homme et à l'environnement « dans la mesure du possible », pour les activités propres, biens et services des organisations commerciales et des autorités publiques visées par le texte, ainsi que leurs filiales, tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Le devoir de vigilance raisonnable en matière de droits de l'homme et d'environnement implique, selon l'article 3, au minimum :

- l'intégration de la vigilance raisonnable dans les politiques et les systèmes de gestion ;

- l'identification, l'évaluation et le traitement des préjudices réels ou potentiels en matière de droits de l'homme et d'environnement, par la prévention, l'atténuation et la réparation ;

- la mise en place ou la participation à des mécanismes de plainte efficaces et leur maintien ;

- le suivi, la vérification, le contrôle et l'évaluation de l'efficacité des mesures prises et de leurs résultats ;

- la communication avec les parties prenantes et l'établissement de rapports publics sur les résultats obtenus.

Le caractère « raisonnable » du devoir de vigilance, c'est-à-dire la proportionnalité des mesures, est apprécié, entre autres, à partir des éléments suivantes : la taille de l'entreprise, le secteur, le contexte opérationnel, la structure, le pays d'opération et la nature des droits de l'homme ou des préjudices environnementaux en question, la gravité du dommage causé ou encore la mesure dans laquelle l'organisation commerciale a exercé un effet de levier sur des tiers dans la chaîne de valeur507(*).

En outre, l'article 5 prévoit que les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse un certain seuil (non défini dans le texte) et les autorités publiques ont l'obligation de rendre compte de la façon dont elles s'acquittent de leur devoir de vigilance en publiant chaque année un rapport décrivant les procédures de vigilance mises en place en matière de droits de l'homme et d'environnement, leur évaluation, ainsi que « une divulgation de la chaîne de valeur permettant une traçabilité complète », « un rapport détaillé sur les émissions de gaz à effet de serre des scopes 1, 2 et 3 » et « toute autre information requise pour évaluer l'adéquation de la réponse de l'organisation aux préjudices réels ou potentiels en matière de droits de l'homme et d'environnement, conformément aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme »508(*).

En vertu de l'article 6, les autorités publiques doivent également veiller à ce que leurs fournisseurs respectent les obligations de cette proposition de loi tout au long de la procédure d'appel d'offres et des contrats qui s'ensuivent.

En réponse à des recommandations du rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l'homme et l'environnement509(*), l'article 4 prévoit par ailleurs un principe de « désengagement responsable » des donneurs d'ordre qui décideraient de suspendre ou de mettre fin à leur relation commerciale avec un sous-traitant afin de se mettre en conformité avec leurs obligations au regard du devoir de vigilance. L'objectif est que les entreprises utilisent d'abord leur effet de levier sur les sous-traitants pour traiter les préjudices potentiels et d'atténuer le risque que celles-ci ne se retirent précipitamment ou de manière irresponsable d'une relation commerciale.

(3) Les modalités d'application, les sanctions et le régime de responsabilité

La proposition de loi prévoit la désignation par le secrétaire d'État d'une autorité administrative compétente, chargée de veiller au respect de la future loi et de tenir le registre en ligne des rapports relatifs au devoir de vigilance. Cette autorité dispose de pouvoirs d'enquête pour agir de sa propre initiative ou sur la base de plaintes, du pouvoir de prononcer des sanctions et de celui de renvoyer des infractions pénales au service du procureur de la Couronne (Crown Prosecution Service).

En cas de non-respect des obligations prévues aux articles 2 (devoir de vigilance général) et 5 (obligation de rendre compte), les sanctions administratives prévues à l'encontre des entreprises comprennent des amendes pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires mondial, des mises en demeure exigeant des actions spécifiques dans un délai donné ou encore l'exclusion de la participation aux procédures de marché public pendant une durée maximale de cinq ans510(*). Des mesures alternatives aux sanctions, reposant sur l'engagement volontaire des entreprises, sont aussi prévues. Les autorités publiques qui ne respectent pas les obligations prévues par les articles 2, 5 et 6 (marchés publics) s'exposent également à des amendes.

En matière de responsabilité civile, l'article 8 dispose que les entreprises, quel que soit le lieu du préjudice, peuvent être tenues pour responsables de leur incapacité à prévenir les atteintes aux droits de l'homme et à l'environnement dans le cadre leurs activités propres ainsi que celles de leurs filiales, tout au long de la chaîne de valeur. Selon ce même article, leur responsabilité peut cependant être écartée si les entreprises peuvent prouver qu'elles ont pris toutes les mesures appropriées et raisonnables pour prévenir les atteintes, y compris en faisant preuve d'une vigilance raisonnable en matière de droits de l'homme et d'environnement. Les entreprises peuvent être tenues conjointement et solidairement responsables d'un même préjudice.

L'article 9 introduit une responsabilité collective du conseil d'administration ou de l'organe de gestion équivalent de l'entreprise en cas de non-conformité avec la proposition de loi, tout en précisant que les personnes individuellement responsables du devoir de vigilance sont le directeur, les membres ou les associés, selon la forme de l'entreprise.