F. DES ENTREPRISES EN DEMANDE DE VISIBILITÉ ET DE STABILITÉ POUR PERMETTRE DE MODIFIER LE MODÈLE ÉCONOMIQUE

Les dirigeants d'entreprises interrogés ont fait part, devant la commission d'enquête, d'attentes convergentes à l'égard de la politique énergétique conduite par l'État. Ils attendent de l'État de la constance dans la durée et du réalisme compte tenu du niveau d'avancement de la transition énergétique.

1. La clarté et la stabilité des règles

Tout d'abord, la législation sur l'énergie étant très mouvante, les acteurs économiques ont rappelé la nécessité de règles claires et stables. L'enjeu n'est pas tellement de compléter, ni d'ailleurs de contester, les objectifs de décarbonation issus du « Paquet Ajustement 55 » mais bien de les appliquer.

Ce constat a été fait par l'ensemble des acteurs industriels du secteur des transports auditionnés par la commission d'enquête. Carlos Tavares, P-DG de Stellantis, a ainsi indiqué : « J'attends des pouvoirs publics [...] de la constance et un environnement stabilisé ». Rodolphe Saadé, P-DG de CMA-CGM a précisé : « Ce que nous souhaiterions, c'est avoir un peu plus de clarté s'agissant des énergies qu'il convient de choisir pour continuer à avancer ». Enfin, Guillaume Faury, directeur général (DG) d'Airbus, a précisé : « Évidemment, nous avons aussi besoin des États et des régulateurs pour créer le cadre [...] pour la consommation de ces nouveaux carburants ».

Les acteurs bancaires ont également mentionné ce même besoin de lisibilité et de stabilité de la règlementation, tout en soulignant le caractère souvent structurant des décisions publiques pour la détermination de leur stratégie climatique. Ainsi, Jean-Laurent Bonnafé, directeur général de BNP Paribas, a mis en évidence237(*) le rôle qu'ont joué la taxonomie européenne et la politique de relance du nucléaire en France pour la détermination de l'objectif de réduction de la part des investissements de la banque dans le gaz, fixé à - 30 % d'ici 2030 : « Nos raisonnements et les décisions que nous prenons ne sont pas autonomes, n'étant ni indépendants ni souverains : nous appartenons à la collectivité et sommes pleinement intégrés dans l'économie européenne sous-jacente. La part du gaz [dans nos financements] se réduit nécessairement à partir du moment où l'Europe indique que le nucléaire est une énergie de transition et que le premier acteur du secteur, Électricité de France, et la France nous assurent avoir un plan de charge pour aller de l'avant. Dans le cas contraire, nous n'aurions pas pu nous fixer un objectif plus élevé. Nous ne nous attribuons donc pas le mérite de l'accélération perceptible entre 2022 et 2024, nous en tenant aux choix qui ont été faits concernant le nucléaire. »

2. Un soutien public pour compenser les surcoûts induits

Plus encore, les acteurs économiques ont insisté sur la nécessité d'un soutien public pour compenser les surcoûts induits.

Lors de son audition devant la commission d'enquête, Louis Gallois, co-président de La Fabrique de l'industrie, a mis en avant les surcoûts auxquels est confrontée l'industrie française du fait « de l'augmentation du prix de l'énergie » et « des programmes de décarbonation ». Si les industriels réduisent leur consommation d'énergie - directe ou indirecte - et font évoluer leur appareil de production, ils sont plus prudents s'agissant d'un complet changement d'équipement ou de procédé. Pour le co-président, « amener ces industriels à passer à des investissements massifs en termes de décarbonation, c'est-à-dire les amener à changer de procédés de fabrication et d'équipements, ne sera possible - je le dis très franchement - qu'à la condition de mettre en place des aides publiques ». À titre d'illustration, la décarbonation des hauts fourneaux à Dunkerque représente un investissement d'1,8 Md€, dont la moitié est prise en charge par l'État.

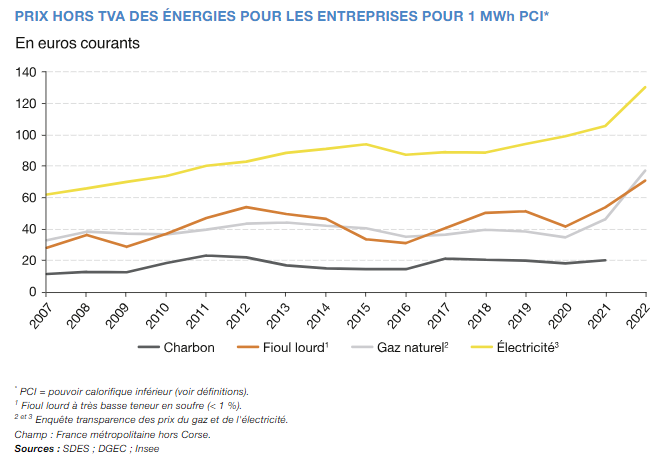

Preuve des coûts auxquels sont confrontés les industriels et, plus généralement, les entreprises, de 2020 à 2022, le prix des énergies238(*) est passé pour ces dernières d'environ 100 à 130 € par MWh pour l'électricité, soit une hausse de 30 %, et de 40 à 77 € pour le gaz, soit une hausse de 93 %239(*).

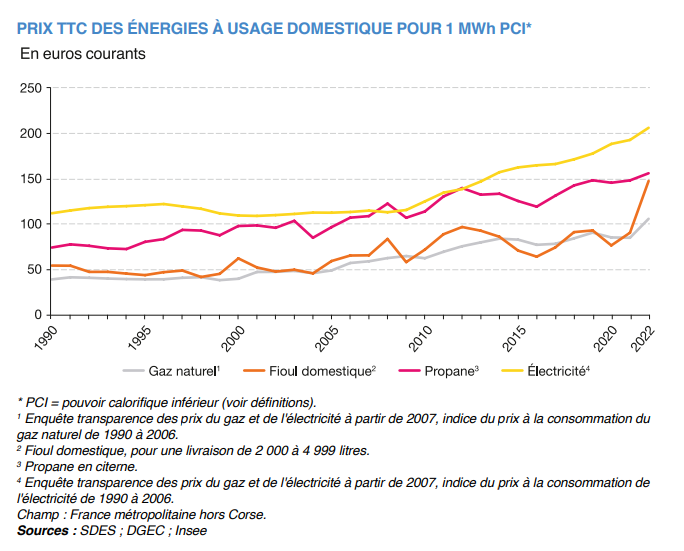

Corollaire de cette évolution, de 2021 à 2022, le prix des énergies240(*) pour les particuliers, même contenu par le bouclier tarifaire, a augmenté de 7 % pour l'électricité et de 22 % pour le gaz241(*).

La nécessité de compenser les surcoûts privés par un soutien public a été rappelée par l'ensemble des acteurs industriels du secteur des transports entendus par la commission d'enquête. Le P-DG de Stellantis a insisté sur l'action en direction de la demande : « La stimulation de la demande des classes moyennes est ici le facteur essentiel ; c'est la seule porte de sortie que je vois en ce moment, d'où notre présence très appuyée aux côtés du gouvernement français en faveur du leasing social ». Dans sa contribution écrite, le groupe a plaidé plus en détail pour soutenir les aides à la mobilité propre, appelant au maintien du bonus écologique, de la prime à la conversion et du leasing social, pour les particuliers, et à la restauration du bonus écologique, pour les professionnels.

De son côté, le P-DG de CMA-CGM a insisté sur l'action en direction de l'offre : « La difficulté principale que nous rencontrons dans notre secteur, c'est que le carburant vert coûte cher. Il faut donc réfléchir aux moyens de trouver le carburant à la fois le plus vert possible et le moins coûteux possible. Au bout du compte, nous ne pouvons pas assumer seuls le coût de ces énergies vertes. Il doit être partagé avec nos clients. » Dans sa contribution écrite, le groupe a plaidé pour instituer des soutiens publics en investissement (Capex) et en fonctionnement (Opex) pour favoriser la décarbonation du secteur maritime.

Quant au DG d'Airbus, il a évoqué différentes solutions, appelant à jouer, tant sur la demande (avec des mandats et des règlementations), que sur l'offre (avec des aides et des subventions) : « Ces nouveaux carburants [...] sont plus chers : [le cadre de soutien] passe potentiellement par des mandats, par des réglementations, mais aussi par des aides et des subventions. De nombreux systèmes peuvent être mis en place. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de solution unanime. »

3. L'accès aux ressources

Autre point, les acteurs économiques ont mis l'accent sur la nécessité d'un accès aux ressources : l'électricité et la biomasse pour la production de biocarburants ou d'e-carburants, les métaux critiques pour la production de batteries électriques.

Au cours de son audition devant la commission d'enquête, le co-président de La Fabrique de l'industrie, Louis Gallois, citant les travaux de Réseau de transport d'électricité (RTE) (voir encadré ci-après) a insisté sur la hausse de la consommation d'électricité induite par la transition énergétique : « S'agissant de la souveraineté énergétique, notre erreur funeste, au cours des vingt dernières années, est d'avoir pensé que la consommation d'électricité allait diminuer. Or cette consommation devrait connaître au contraire une croissance extrêmement forte dans les années à venir, à la faveur de l'électrification générale des usages - la mobilité, le chauffage, l'industrie, etc. Réseau de transport d'électricité (RTE) prévoit dans l'un de ses scénarios une consommation de 754 térawattheures (TWh) en 2050. En 2023, cette consommation s'établissait à 445 TWh. La perspective est donc proche d'un doublement en vingt-cinq ans, et je me souviens que Monsieur Jean-Bernard Lévy, l'ancien président d'EDF, évoquait l'hypothèse d'une consommation de 800 à 900 TWh. ».

Les scenarii de consommation et de

production d'électricité pour la France

de Réseau de

transport d'électricité (RTE)

Les travaux de prospective conduits par Réseau de transport d'électricité (RTE) laissent augurer un « effet ciseau » avec une hausse de la consommation d'électricité et une baisse de la production d'électricité pour la France sur les prochaines décennies.

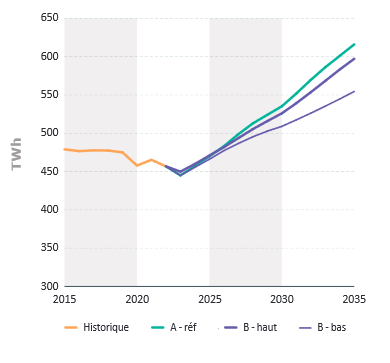

Dans son étude Futurs énergétiques à l'horizon 2050, publiée en 2021242(*), RTE a en effet estimé que la consommation d'électricité devrait augmenter, de 400 TWh à 645 TWh d'ici 2050, soit une hausse 60 %, dans son scénario de référence. Elle atteindrait 555 TWh (+ 40 %), dans le scénario de sobriété, et 752 TWh (+ 90 %), dans le scénario de réindustrialisation.

Dans son Bilan prévisionnel, publié en 2023243(*), RTE a précisé que la consommation d'électricité pourrait passer de 400 TWh à 580 TWh voire 640 TWh dès 2035, soit une hausse de 45 % voire 60 %, dans son scenario de référence. Autrement dit, selon RTE « les nouveaux objectifs de décarbonation et de réindustrialisation conduisent à positionner les trajectoires de consommation d'électricité à l'horizon 2035 parmi les plus hautes de Futurs énergétiques 2050 ».

Le graphique ci-après, tiré du bilan précité, présente l'évolution de la consommation d'électricité d'ici 2035, selon RTE :

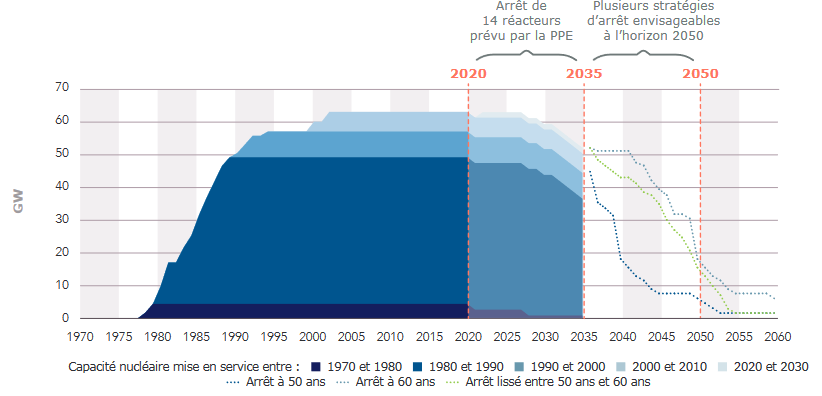

Dans son étude Futurs énergétiques à l'horizon 2050244(*), RTE a rappelé que la production d'électricité sera, quant à elle, confrontée à un « effet falaise », c'est-à-dire à une conjonction d'arrêts de réacteurs, dès la décennie 2040, dans la mesure où ceux existants ont été installés dans les années 1970 et 1980 et ont une durée de vie s'achevant entre leurs 50 et 60 ans. Au total, une production de 400 TWh devrait être renouvelée, à l'horizon 2050-2060.

Le graphique suivant, issu de l'étude susmentionnée, rappelle l'évolution de la production d'électricité selon RTE d'ici 2050-2060 :

Outre l'électricité, le président de La Fabrique de l'industrie a insisté sur les intrants stratégiques, tels que les métaux critiques pour les énergies renouvelables et l'uranium pour l'énergie nucléaire : « [Le nucléaire] est certes dépendant de l'extérieur pour l'uranium, qui représente moins de 5 % du prix de revient du kilowattheure (kWh). Cela est donc relativement marginal du point de vue des coûts. Mais l'uranium est à peu près équitablement réparti sur la planète, sans qu'un pays puisse se prévaloir d'une position dominante. Cela n'est pas le cas pour les aimants permanents des éoliennes, qui sont faits de terres rares à 90 % chinoises. Il existe des terres rares en Europe, mais sommes-nous disposés à ouvrir des mines de terres rares sur le sol européen, sachant qu'elles sont extrêmement polluantes ? ».

De leurs côtés, les acteurs impliqués du secteur des transports interrogés par la commission d'enquête ont fait part de besoins spécifiques. Le P-DG de Stellantis a insisté sur la nécessité de produire des batteries électriques pour soutenir l'essor de l'électromobilité : « Les batteries viennent d'Asie et nous n'allons pas pouvoir développer une vraie filière de véhicules électriques en Europe si nous ne sommes pas maîtres de la fabrication des batteries ».

De plus, le P-DG de CMA-CGM a insisté sur le risque de concurrence dans l'accès aux biocarburants ou aux e-carburants : « Nous redoutons des problèmes de disponibilité des carburants décarbonés : nous anticipons une compétition entre les différents secteurs pour avoir accès à ces carburants verts en quantité suffisante. ».

Enfin, le DG d'Airbus a insisté sur la difficulté de développer des filières compétitives en matière de carburants d'aviation durables : « Nous avons des partenariats avec beaucoup d'acteurs : aéroports, compagnies aériennes, énergéticiens [...] Nous avons donc aussi des accords avec [des] énergéticiens, dont des émergents qui se spécialisent sur les SAF, pour maximiser les chances de trouver, d'obtenir des filières compétitives. Et nous avons également des accords plus régionaux : dans chaque région, différents acteurs travaillent sur les SAF. »

4. La neutralité technologique

Préoccupation importante, les acteurs économiques ont fait observer le besoin d'une neutralité technologique : si l'électrification semble en bonne voie dans le secteur routier, les technologies de décarbonation semblent moins matures s'agissant des secteurs aéronautique et maritime.

Ainsi, le DG d'Airbus a rappelé qu'il développe, à la fois, les carburants aéronautiques durables et l'hydrogène : « Notre programme de recherche, d'innovation et de développement, dans l'objectif de la quatrième révolution de l'aviation, repose à la fois sur des technologies pour faire des avions plus performants et moins consommateurs et sur les carburants. Nous avons deux fers au feu : les carburants d'aviation durables et l'hydrogène ».

De son côté, le P-DG de CMA-CGM a indiqué qu'il misait sur le GNL, dans le court terme, puis les biocarburants et les e-carburants : « Ce que nous souhaitons, c'est développer, avec les autorités et les grands énergéticiens, une seule et unique énergie. Mais pour l'heure, nous tâtonnons. Voilà pourquoi nous nous replions sur le GNL, le méthane, le méthanol, l'ammoniac et l'hydrogène ».

Dans sa contribution écrite, le P-DG de Stellantis a ajouté que les e-carburants seraient particulièrement utiles pour les modes de transport ne disposant pas ou peu de technologies alternatives : « En complément, pour assurer la décarbonation du parc roulant, un levier majeur pourrait être l'usage des carburants alternatifs de synthèse : e-Fuels. Cependant, en Europe, il est à craindre que leurs quantités restent limitées pour le transport automobile, en raison des besoins très élevés d'énergie décarbonée nécessaire à leur production et à leurs coûts élevés. Ils seraient ainsi prioritairement alloués aux modes de transport ne disposant pas ou peu de technologies de décarbonation alternatives (aérien et maritime). »

5. Un même « level playing field » pour éviter les risques de concurrence et de dépendance

Enfin, les acteurs économiques ont insisté sur le différentiel d'exigence, et donc de compétitivité, entre l'Europe, très engagée dans la décarbonation, et les États-Unis ou la Chine, parfois plus en retrait.

Tant le P-DG de CMA-CGM que celui d'Airbus ont regretté le fait qu'il n'existe pas un même « level playing field » à l'échelle mondiale. Le premier a insisté pour « sélectionner une ou deux énergies » et le second pour « [homogénéiser] la réglementation ».

Plus largement, le co-président de La Fabrique de l'industrie a rappelé que l'Union européenne règlemente pour décarboner son économie, là où ses concurrents subventionnent. D'une part, la Chine conduit une politique commerciale agressive, s'agissant non seulement des énergies renouvelables mais aussi des véhicules électriques : « Ce que nous avons constaté dans le domaine du photovoltaïque, nous allons probablement le subir dans celui des éoliennes et, de manière massive, dans celui des batteries et des voitures électriques qui vont fortement impacter l'industrie européenne. » D'autre part, les États-Unis conduisent une politique industrielle dynamique, via de grands plans de décarbonation neutres sur le plan technologique : « Les États-Unis [...] aident massivement la décarbonation de leur industrie, à travers le plan Inflation Reduction Act (IRA) de 400 milliards de dollars, auquel s'ajoutent un certain nombre d'autres plans, ainsi qu'une partie des 1 200 milliards de dollars du plan d'infrastructures. Au total, l'enveloppe à destination de l'industrie américaine représente un montant de l'ordre de 1 000 milliards de dollars. Le niveau de soutien à la décarbonation est actuellement beaucoup plus élevé aux États-Unis que dans l'Union européenne. »

* 237 Audition du lundi 6 mai 2024.

* 238 Hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

* 239 Les chiffres et graphique sont issus de la publication suivante : Ministère de la transition énergétique (MTE), Chiffres clés de l'énergie. Edition 2023, p. 13.

* 240 Toutes taxes comprises (TTC).

* 241 Les chiffres et graphique sont issus de la publication suivante : Ministère de la transition énergétique (MTE), Chiffres clés de l'énergie. Edition 2023, p. 16.

* 242 Réseau de transport d'électricité (RTE), Futurs énergétiques à l'horizon 2050. Principaux résultats, 2021.

* 243 Réseau de transport d'électricité (RTE), Bilan prévisionnel. Principaux Résultats, Édition 2023, 2023.

* 244 Réseau de transport d'électricité (RTE), Futurs énergétiques à l'horizon 2050. Chapitre 3 : la production d'électricité, 2022.