C. L'EXISTENCE DE BRANCHES PROFESSIONNELLES STRUCTURELLEMENT NON CONFORMES AU SMIC : UN MYTHE INFONDÉ MAIS TENACE

1. Les quelques branches non conformes depuis plus d'un an : les coupables idéaux

a) Les branches non conformes depuis plus d'un an : une réalité statistique marginale

Le nombre de branches dites « structurellement non conformes » et leur responsabilité dans la « smicardisation » de la société fait l'objet, si ce n'est d'un fantasme ou d'une mystification, au moins de nombreuses idées reçues. Les auditions des rapporteures témoignent de l'opinion largement répandue selon laquelle certaines branches seraient en-dessous du Smic de manière structurelle - le chiffre d'une dizaine étant souvent évoqué - et que cette situation serait un réel problème. En effet, lors de la conférence sociale du 16 octobre 2023, la Première ministre Élisabeth Borne avait évoqué le chiffre de dix branches concernées à la date de septembre 2023. Le débat public ne s'est pas encore départi de ce chiffre.

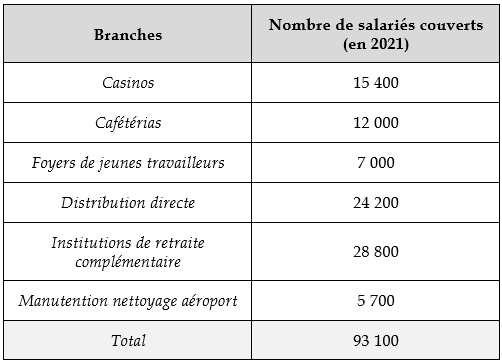

Le nombre de branches prétendument non conformes de manière structurelle est, en tout état de cause, très marginal. Le 11 décembre 2023, la DGT notait ainsi, lors d'un point de suivi des négociations salariales, que « le nombre de branches structurellement non conformes [était] extrêmement faible » puisque seules six branches (sur un panel de 171 branches de plus de 5 000 salariés du secteur général) étaient non conformes depuis août 2022. Le Gouvernement n'avait toutefois pas communiqué sur ce chiffre de six. En outre, les rapporteures constatent que ces branches couvrent un nombre de salariés plutôt restreints puisque seuls 0,68 % des 13,76 millions de salariés du secteur général étaient alors concernés.

Tableau des branches non conformes depuis août 2022, au 11 décembre 2023

Source : DGT, point de suivi des négociations salariales du 11 décembre 2023

b) Des stigmatisations et des menaces aux conséquences réputationnelles pour les branches mises en cause.

Depuis 2021 et l'installation d'une inflation plus soutenue, les gouvernements d'Élisabeth Borne et de Gabriel Attal axent une partie de leur politique de soutien au pouvoir d'achat sur la lutte contre l'insuffisance des négociations salariales des branches et contre leurs grilles salariales en-deçà du Smic. Les rapporteures constatent que l'exécutif a fait usage d'une communication qui tantôt ciblait les branches non conformes sur une durée supérieure à un an tantôt amalgamait toutes les branches non conformes à l'instant t (voir encadré infra).

La communication de l'exécutif sur les

branches non conformes

depuis la conférence sociale

d'octobre 2023

Lors de la conférence sociale du 16 octobre 2023, Élisabeth Borne, alors Première ministre, indiquait que « si nous ne constatons pas de progrès significatifs d'ici le 1er juin 2024 [quant à la mise en conformité des branches en dessous du Smic], le Gouvernement proposera au Parlement un texte de loi qui permettra de calculer les exonérations [de cotisations sociales] non pas sur la base du Smic mais sur la base des minima de branche ». La Première ministre soulignait également que cet état de non-conformité illustrait « les difficultés de fonctionnement de certaines branches où le dialogue social est parfois dégradé voire inexistant » et que cela pouvait « être dû à un éparpillement important des branches qui nuit aux négociations. » Elle proposait en conséquence de relancer l'acte II des restructurations de branches.

Un article du journal Les Échos71(*), relatant un point de suivi de la conférence sociale se tenant le 11 décembre 2023, citait le ministre Olivier Dussopt : « nous renforçons la pression sur les branches qui ne jouent pas le jeu en matière de négociation des salaires et des classifications ». Selon les informations communiquées à la presse par le cabinet du ministre du travail en amont de cette réunion, 39 branches, dont la liste était diffusée, présentaient des minima inférieurs au Smic. La moitié d'entre elles « qui présentent un risque ou une situation de non-conformité structurelle » devaient être reçues au ministère du travail72(*).

Le Président de la République Emmanuel Macron indiquait également, lors de la conférence de presse du 16 janvier 2024 : « au coeur du mandat du Gouvernement, je souhaite qu'il y ait justement un travail ardent [...] pour permettre de mieux gagner sa vie par le travail, [...] avec des négociations dans certaines branches pour que la dynamique salariale soit au rendez-vous des efforts »73(*). Il déclarait également : « vous avez des tas de branches qui en fait continuent à payer les gens en dessous du Smic légal [...] ».

Lors de ses déclarations de politique générale, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, le Premier ministre Gabriel Attal a mentionné les branches professionnelles non conformes. Ainsi déclarait-il, le 31 janvier 2024 devant le Sénat : « un travail a été entamé, vous le savez, pour qu'il n'y ait plus de branches professionnelles qui rémunèrent en dessous du Smic. Nous allons le poursuivre et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour qu'il puisse aboutir »74(*).

Enfin, lors d'un déplacement dans les Vosges le 1er mars 2024, le Premier ministre souhaitait que « les négociations s'accélèrent d'ici la fin juin » et ne pas écarter, dans le cas contraire, de recourir à des mesures législatives et à des sanctions75(*).

Le choix opéré par les gouvernements consiste à assumer la menace de mesures coercitives pour les branches présentées comme récalcitrantes. Si le Gouvernement a pu utiliser, dans une certaine mesure, le principe de « name and shame » en rendant publiques les branches non conformes, les principales épées de Damoclès pesant sur les branches non conformes structurellement sont de deux ordres.

Le Gouvernement a d'abord mis en garde les branches, dont les négociations n'aboutiraient pas à des SMH conformes au Smic, du risque de subir une fusion administrative. La loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat76(*) a en effet précisé que l'insuffisance d'accords collectifs tendant à mettre les minima conventionnels en conformité avec le Smic est un critère permettant d'engager la fusion administrative de branches, en ce qu'elle dénote une faiblesse de l'activité conventionnelle. L'arsenal législatif permet donc l'application de ce couperet qui est une compétence du ministre chargé du travail77(*).

La procédure de restructuration des branches

Créé par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, l'article L. 2261-32 du code du travail détermine le cadre juridique de la fusion de branches professionnelles. La loi « Travail » de 2016 y a défini cinq critères alternatifs permettant au ministre chargé du travail d'engager une procédure de fusion des champs d'application de conventions collectives de deux branches « présentant des conditions sociales et économiques analogues » :

- la faiblesse des effectifs salariés, que l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a précisé en fixant un seuil de 5 000 salariés ;

- la faiblesse de l'activité conventionnelle ;

- un champ géographique d'application uniquement régional ou local ;

- une faible représentativité des organisations patronales (moins de 5 % des entreprises de la branche adhérant à une organisation représentative) ;

- l'absence de mise en place ou de réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

Si la restructuration des branches sur le fondement de ces critères porte atteinte à la liberté contractuelle protégée par la Constitution, le juge constitutionnel s'est abstenu de censurer ces dispositions eu égard au motif d'intérêt général que le législateur poursuit en habilitant le ministre à procéder à cette fusion78(*). La compétence du ministre s'exerce toutefois, ainsi que le rappelle le Conseil constitutionnel, sous le contrôle normal du juge administratif79(*).

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a également ajouté un sixième critère en permettant la fusion de branches professionnelles tenant à l'incapacité d'une branche à assurer effectivement « la plénitude de ses compétences en matière de formation professionnelle et d'apprentissage ».

Enfin, la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat a précisé que le critère d'une « activité conventionnelle caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés » s'apprécié notamment au regard du nombre d'accords ou avenants assurant un salaire minimum national professionnel au moins égal au Smic.

Lorsque les conditions pour engager une procédure de fusion sont remplies, le ministre invite dans un premier temps, par un avis au Journal officiel, les organisations et personnes intéressées à faire connaître leurs observations sur le projet de fusion dans un délai de quinze jours80(*). Le ministre du travail procède ensuite à la fusion après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP).

Lorsque deux organisations professionnelles d'employeurs ou deux organisations syndicales représentées à la CNNCEFP proposent une autre branche de rattachement, par demande écrite et motivée transmise dans un délai de quinze jours au ministre, ce dernier consulte à nouveau la commission à l'issue d'un délai minimum d'un mois à compter de la date de la première consultation81(*). Le ministre peut prononcer la fusion une fois le nouvel avis rendu par la commission.

Par ailleurs, si une branche remplit les conditions pour être fusionnée à une branche de rattachement, le ministre peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles et après avis de la CNNCEFP, refuser d'étendre la convention collective, ses avenants ou ses annexes, ou décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles et syndicales représentatives dans la branche.

D'autre part, le principe d'une sanction financière a également été annoncé à plusieurs reprises sous la forme d'une réduction du montant des allègements de cotisations sociales. Lorsqu'une branche est en état de non-conformité, le dispositif, qui nécessite une modification législative82(*), consisterait à calculer les exonérations de cotisations non pas sur la base du Smic, qui correspond aux salaires effectivement versés, mais en référence aux salaires minima conventionnels, ce qui, dès lors, minore les exonérations. Cette mesure avait déjà été adoptée au sein de la loi du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail83(*) mais n'était jamais entrée en vigueur. Selon les annonces d'Élisabeth Borne ou Olivier Dussopt, les entreprises relevant des branches professionnelles concernées qui disposeraient tout de même de grilles salariales conformes au Smic seraient exclues de cette sanction pour ne pas être injustement pénalisées.

Il résulte de cet axe de la politique de l'exécutif une stigmatisation des branches professionnelles dans le débat public. Le dialogue social prenant place au sein des branches professionnelles a été dépeints dans les médias par des termes peu laudatifs. Non sans relayer une certaine confusion sur le nombre exact de branches à mettre à l'index, les articles de presse ont ainsi pu parler, du « rappel à l'ordre » du Gouvernement à 39 branches concernées84(*), des « 37 branches en dehors des clous »85(*), des « 34 secteurs qui ne sont toujours pas en règle sur les bas salaires »86(*) ou encore des « branches professionnelles mauvaises élèves »87(*).

Il ressort des auditions des rapporteures que les branches professionnelles ont pu servir de boucs émissaires dans une crise inflationniste dont ils ne sont pas responsables et qu'ils subissent en première ligne. Les représentants des organisations d'employeurs représentatives au niveau des branches entendus par les rapporteures ont confirmé ce sentiment. Le Groupement des hôtelleries et restaurations de France (GHR) a ainsi indiqué aux rapporteures que « les convocations du ministère du travail sont mal vécues : nous sommes les premiers à regretter que nos entreprises soient en difficulté ». En outre, les mises en cause par le Gouvernement ne sont pas sans effet réputationnel pouvant nuire aux recrutements dans les entreprises relevant des branches, à plus forte raison au détriment des secteurs qui pâtissent déjà d'un défaut d'attractivité.

2. En 2024, les branches structurellement non conformes au Smic ne constituent pas un enjeu de politiques publiques

a) L'inexistence de branche dans lesquelles les négociations salariales seraient structurellement bloquées

Selon la terminologie de la DGT, une branche professionnelle serait structurellement non conforme si au moins un de ses coefficients est inférieur au Smic depuis plus d'une année. Les rapporteures s'inscrivent en faux contre ce raisonnement. Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent, pour diverses raisons, ne pas avoir réussi à signer un accord salarial de branche sans que le dialogue social soit structurellement enrayé. La définition employée par le Gouvernement conduit à qualifier de « structurelle » une situation qui résulterait d'un unique échec de négociations. Ainsi, quatre branches, dont les montants des premiers niveaux ont été rattrapés par le Smic au 1er janvier 2023, ont basculé en état de non-conformité structurelle le 1er janvier 2024 sans que leur situation n'ait guère changé par rapport à décembre 2023. En outre, début 2024, il était encore trop tôt pour qualifier l'état de leur dialogue social alors que leur conformité au Smic n'était pas susceptible d'évoluer avant la fin du cycle annuel de négociations salariales se déroulant généralement au printemps.

Sur les six branches désignées le 11 décembre 2023 comme structurellement non conformes, trois (casinos, distribution directe, manutention nettoyage aéroport) s'étaient remises en conformité avec le Smic avant mars 2024. Les rapporteures ont souhaité entendre en audition les branches restantes sur la liste du 11 décembre 2023. Les raisons des trois situations résiduelles de non-conformité étaient diverses mais ne témoignent pas d'un dialogue social moribond ou impuissant.

La branche de la cafétéria présentait de sérieuses difficultés économiques en raison d'une conjoncture (crise des gilets jaunes, crise sanitaire, manifestations des agriculteurs) peu favorable depuis quelques années à son modèle économique. Les organisations représentatives d'employeurs de la branche des foyers de jeunes travailleurs, Hexopée et SoliHA, ont expliqué aux rapporteures avoir une divergence d'appréciation avec la DGT sur les éléments de rémunération à prendre en compte pour calculer leur SMH. Selon ces organisations d'employeurs, le salaire de base auquel s'ajoute une indemnité, que la branche a entendu intégrer au SMH, permet à tous les minima conventionnels d'être conformes au Smic. En tout état de cause, cette branche, issue de la fusion de deux branches, doit se doter prochainement d'une nouvelle classification assortie de nouvelles modalités de détermination du SMH, qui conduira, sans équivoque, à ce qu'aucun échelon ne soit inférieur au Smic. Enfin, dans la branche des institutions de retraite complémentaire, le dialogue social n'était pas rompu mais les négociations sur un accord salarial avaient, jusqu'à présent, achoppé en raison d'une règle particulière de la convention de branche.

L'inexistence de branches dans un état véritablement structurel de non-conformité au Smic rend disproportionnées les menaces dont le Gouvernement a eu recours. Les rapporteures ont la conviction que, s'il est important de soutenir les branches professionnelles au sein desquelles les partenaires sociaux font face à une situation objective de blocage, la lutte par tous les moyens contre les branches non conformes depuis plus d'un an ne constitue définitivement pas un enjeu sérieux de politique publique.

b) L'État doit s'effacer derrière le dialogue social et s'en tenir à un rôle de facilitateur

(1) Des restructurations de branches autoritaires n'ayant pas fait leurs preuves

S'appuyant sur les bases législatives progressivement complétées (voir encadré ci-dessus), un chantier de restructuration des branches professionnelles a été engagé depuis 2014, bien qu'il ait été interrompu par la crise sanitaire. Si ces restructurations, comme le notait la commission en 202288(*), ont majoritairement été réalisées sur la base de regroupements volontaires, les bilans de la négociation collective de 2019 à 2022 publiés par la DGT font tout de même état de 40 arrêtés ministériels de fusion en 2019 et un arrêté en 2021.

La commission, en première lecture de l'examen du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, s'était opposée à l'introduction de la faiblesse du nombre d'accords salariaux assurant des SMH au moins égale au Smic comme motif de fusion administrative. Les travaux menés dans le cadre du présent rapport confortent les rapporteures dans l'idée que la fusion autoritaire de branches ne constitue pas une réponse appropriée à des situations de non-conformité des SMH de certaines branches. La Fédération des entreprises de la propreté (FEP) indique ainsi dans sa contribution écrite : « la négociation sur les salaires minima occupe une place centrale au sein d'une branche professionnelle. Toutefois, elle n'est pas révélatrice à elle seule de la faiblesse du dialogue social d'une branche professionnelle. Chaque branche a ses particularités (...) ». Les rapporteures ne peuvent que souscrire pleinement à ces propos.

La branche des casinos est la seule qui, en raison de minima conventionnels trop faibles depuis trois ans, avait été identifiée en 2023 par le ministre du travail Olivier Dussopt comme susceptible de faire l'objet d'une fusion administrative. Le ministre avait ainsi déclaré devant la commission : « j'ai adressé à la Fédération des casinos de France un courrier lui notifiant sa très prochaine restructuration, puisque nous sommes dans une situation à la fois de durabilité de la non-conformité et de blocage du dialogue social. Cette branche sera donc la première à expérimenter ce nouveau dispositif, qui prévoit que la restructuration peut être engagée de manière autoritaire et unilatérale dès lors qu'il y apathie du dialogue social en matière de rémunération »89(*). Un accord salarial a finalement été conclu le 18 décembre 202390(*) et la branche ne figure plus en état de non-conformité, y compris après la revalorisation du Smic au 1er janvier 2024, preuve que la fusion sur ce fondement n'était pas justifiée.

En outre, les fusions administratives, prononcées quasi exclusivement jusqu'à présent sur le motif du nombre insuffisant des effectif de salariés, n'ont pas davantage fait leurs preuves pour relancer le dialogue social. Selon les informations transmises aux rapporteures par la fédération Casinos de France, il semble que la menace de fusion administrative de la branche ait contribué, au moins dans un premier temps, à tendre le dialogue social91(*) et à retarder l'entrée en vigueur d'un avenant sur les salaires.

En conséquence, aucune branche n'a fait l'objet de fusion sur le fondement de la disposition introduite par la loi du 16 août 2022 reflétant ce que la rapporteure de la commission sur ce projet de loi, par ailleurs corapporteure du présent rapport, écrivait : « en soi, la relance du processus de restructuration des branches sur la base de leur activité en matière de négociation salariale ne peut pas directement être considérée comme une mesure d'urgence en faveur du pouvoir d'achat, compte tenu des délais nécessaires à la négociation d'une nouvelle convention collective. Il s'agit en outre d'une mesure structurelle et non d'un outil conjoncturel »92(*).

Au demeurant, l'exemple de la branche des casinos, dont le rattachement à la branche des hôtels, cafés et restaurants était envisagé alors que Casinos de France montrait une préférence pour la branche des espaces de Loisirs, illustre bien que les fusions administratives peuvent mener à des rattachements qui ne sont pas judicieux. Entendu en audition, Philippe Vivien, vice-président du groupe Alixio, a souligné que ces restructurations ont souvent été conduites avec un prisme trop juridique, se bornant à la recherche de correspondances entre les stipulations des conventions, sans prendre en compte la réalité des secteurs économiques visés ni la projection des métiers et des branches à l'horizon des vingt années à venir.

(2) L'État ne doit jouer qu'un rôle de médiateur

Les rapporteures ne méconnaissent bien entendu pas les situations dans lesquelles le dialogue social sur les salaires est réellement en difficulté. Dans ces cas nécessaires, l'État doit donc s'en tenir à son rôle de médiateur ou de facilitateur grâce au cadre de la CMP. La DGT note dans sa contribution écrite que le président de commission mixte (PCM) « permet d'offrir un cadre de discussion et assure le respect des règles du jeu de la négociation. Pour autant, en aucun cas, il ne se substitue aux négociateurs dans les débats de fond ».

Il ressort des auditions que la présence d'un représentant de l'État en CMP est généralement saluée et parvient souvent à apaiser les situations conflictuelles ou à relancer le dialogue social rompu. La DGT note ainsi dans sa contribution écrite : « de manière générale, on constate que le pourcentage d'accords salariaux signés pour les branches professionnelles en CMP est supérieur à celui des branches hors CMP, bien que le dialogue social soit normalement plus difficile dans les branches en CMP que dans les autres branches ; le rôle de médiation assuré par les PCM permet dans de nombreux cas de débloquer des situations et de faciliter l'obtention d'un accord. Cependant, la commission mixte n'est qu'un moment dans la vie conventionnelle d'une branche : le président a également un rôle pédagogique destiné à favoriser (...) un retour rapide à un fonctionnement normal en commission paritaire, sans la présence systématique d'un facilitateur ».

En 2024, 63 branches sur les 230 que comporte le secteur général sont ainsi placées en CMP. Les secteurs du commerce (33 branches) et des services (30 branches) sont les plus représentés, contre seulement quatre branches pour le secteur industriel. Toujours selon les informations transmises par la DGT, deux branches - celle de l'industrie chimique et celle des pharmacies d'officine - ont été placées en CMP en 2023, à la demande soit d'organisations patronales soit d'organisations syndicales, en raison d'une situation de blocage sur des négociations salariales.

* 71 Leïla de Comarmond, « Salaires : Olivier Dussopt remet un coup de pression sur les branches professionnelles », Les Échos, 11 décembre 2023.

* 72 Sixtine de Villeblanche, « 39 branches professionnelles affichent toujours des minima inférieurs au Smic au 17 novembre 2023 (ministère du Travail) », AEF, 29 novembre 2023.

* 73 Conférence de presse de M. Emmanuel Macron, président de la République, sur les priorités du nouveau gouvernement en matière d'école, d'ordre public, d'économie, de natalité, d'égalité des chances, d'écologie, de services publics et de santé, à Paris le 16 janvier 2024.

* 74 Déclaration de politique générale de M. Gabriel Attal, Premier ministre, sur les grandes orientations de la politique gouvernementale notamment en matière d'agriculture, d'emploi, de logement, de santé, d'éducation et de transition écologique, au Sénat le 31 janvier 2024.

* 75 Cité par Olivier Dhers, « Gabriel Attal menace de "sanctions" les branches professionnelles aux rémunérations sous le Smic », AEF, 1er mars 2024.

* 76 Article 7 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

* 77 Article L. 2261-32 du code du travail.

* 78 Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019.

* 79 Le Conseil d'État a ainsi vérifié, pour la première fois en octobre 2022, l'absence d'erreur d'appréciation du ministre pour une fusion prononcée sur l'insuffisance de l'activité conventionnelle (CE, 4e - 1ère chambres réunies, 28 octobre 2022, décision n° 457317).

* 80 Article D. 2261-14 du code du travail.

* 81 Article D. 2261-15 du code du travail.

* 82 Modification de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

* 83 Article 27 de la loi n° 2008-1258.

* 84 Leïla de Comarmond, « Salaires : le ministère du Travail rappelle à l'ordre 39 branches », Les Échos, 29 novembre 2023.

* 85 Aline Gérard, « Grilles de salaires sous le Smic : quelles sont les 37 branches en dehors des clous ? », Ouest France, 29 novembre 2023.

* 86 Sarah Asali, « Smic : voici les 34 secteurs qui ne sont toujours pas en règle sur les bas salaires », Capital, 12 décembre 2023.

* 87 Frédéric Bianchi, « Jusqu'à 11 échelons sous le Smic : quelles sont les branches professionnelles mauvaises élèves pour les salaires ? », BFM Business, 12 avril 2023.

* 88 Rapport n°827 (2021-2022) du 25 juillet 2022 de Frédérique Puissat au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

* 89 Audition de M. Olivier Dussopt, ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le jeudi 5 octobre 2023.

* 90 Étendu par l'arrêté du 13 février 2024 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des casinos (n° 2257).

* 91 Deux accords conclus les 31 mars 2023 et 24 juillet 2023 ont été frappés d'un droit d'opposition par des organisations syndicales.

* 92 Rapport précité du 25 juillet 2022.