B. FACE AU VENT CONTRAIRE DE L'INFLATION, LES NÉGOCIATIONS SALARIALES DE BRANCHES ONT PLIÉ MAIS N'ONT PAS ROMPU

Après avoir été particulièrement mobilisés par la crise sanitaire, les partenaires sociaux en charge du dialogue social au sein des branches et des entreprises ont été mis au défi du retour d'une inflation soutenue. Les conséquences de cette inflation, qui s'est établie à 5,2 % en 2022 puis 4,9 % en 2023, ont été fortes pour les entreprises comme pour les salariés. Le sujet des négociations salariales a fait l'objet d'une attention spécifique au niveau des entreprises et des branches, qui ont parfois été confrontées à une équation insoluble : devoir maintenir le pouvoir d'achat de leurs salariés alors même que l'augmentation de leurs coûts de production réduisait leurs marges.

Face à cette situation de tension et d'emballement, les branches ont oeuvré pour répercuter les augmentations du Smic sur les minima hiérarchiques aussi vite que le temps nécessaire de la négociation le permettait.

1. Le rythme des négociations salariales est dicté par les revalorisations du Smic

a) Les revalorisations rapprochées du Smic ont permis de suivre l'accélération constatée de l'inflation

(1) Les revalorisations du Smic sont encadrées par la loi afin de garantir le pouvoir d'achat des salariés

En France, le Smic a pour objectif d'assurer aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles la garantie de leur pouvoir d'achat et une participation au développement économique de la Nation. Ces objectifs justifient que le Smic, qui bénéficie à l'ensemble des salariés de droit privé âgés d'au moins dix-huit ans et aux agents contractuels de droit public36(*), puisse conduire à ce que certains salariés soient rémunérés au-dessus de leur productivité.

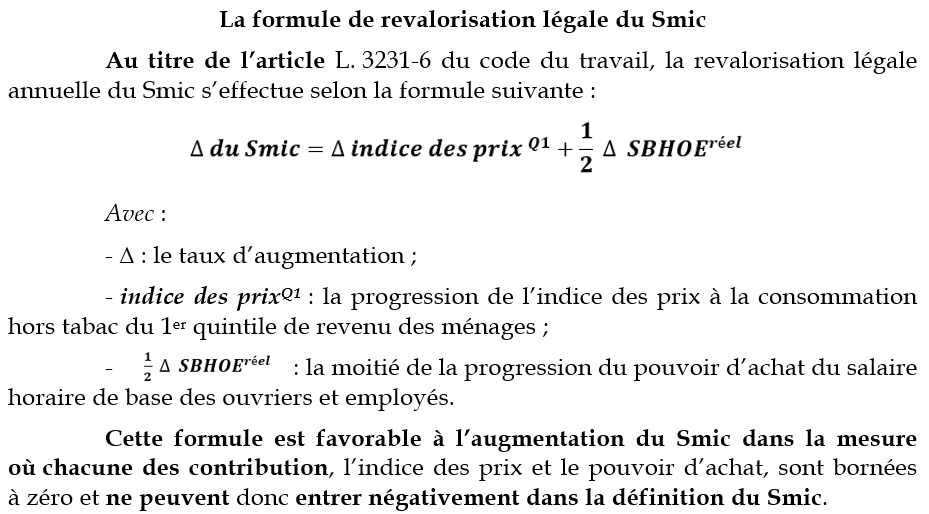

Le niveau du Smic est fixé par voie réglementaire selon plusieurs mécanismes précisés par le code du travail :

- la garantie de pouvoir d'achat37(*), qui est assurée par l'indexation du Smic sur l'évolution de l'indice national des prix à la consommation et s'apprécie sur une base infra-annuelle. Lorsque cet indice connaît une hausse d'au moins 2 % par rapport à son niveau constaté lors de l'établissement du Smic immédiatement antérieur, le Smic est relevé dans la même proportion à compter du mois suivant38(*) ;

- la participation des salariés au développement économique de la Nation, qui est garantie par la fixation par le Gouvernement chaque année, avec effet au 1er janvier, du niveau du Smic39(*). Cette revalorisation est prise sur avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective de l'emploi et de la formation professionnelle40(*), selon une formule qui prend également en compte l'évolution du pouvoir d'achat des salaires horaires de base des ouvriers et employés (cf. encadré) ;

- les mesures dites de « coup de pouce »41(*), qui consistent à ce que le Gouvernement réhausse, en cours d'année, le Smic à un niveau supérieur à celui qui résulte de l'inflation. Cette voie n'a pas été employée depuis juillet 2012.

(2) Depuis 2021, le retour de l'inflation a conduit à une accélération des revalorisations du Smic

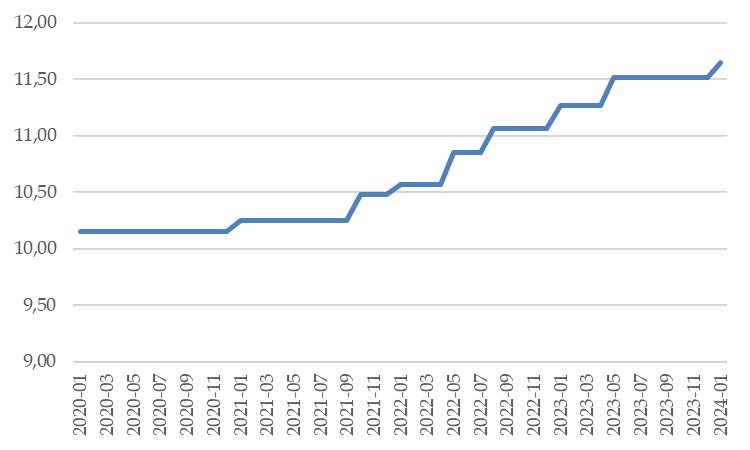

Les règles de revalorisation du Smic ont conduit à ce que, lors du retour d'une inflation soutenue en Europe, ce dernier connaisse de manière inédite huit revalorisations depuis 2021.

Montant du Smic horaire brut (janv. 2020 - mai 2024)

Source : Dares

Lors de son audition, le président du groupe expert Smic a rappelé qu'avant la crise sanitaire, le Smic avait déjà connu une progression dynamique entre 2005 et 2012, du fait de la réduction du temps de travail et des « coups de pouce » de 2006 et 2012, mais avait été beaucoup plus modérée entre 2013 et 2020. Or depuis 2021, compte tenu des règles de fixation du Smic, le retour de l'inflation a conduit à des revalorisations successives, dont quatre étaient infra-annuelles.

Synthèse des hausses du Smic depuis 2012

|

Dates |

Montant horaire brut |

Évolution |

Mécanisme |

|

01-janv-12 |

9,22 € |

0,3 % |

Revalorisation annuelle automatique |

|

01-juil-12 |

9,40 € |

2,0 % |

1,4 % de revalorisation automatique anticipée sur celle du 1er janvier 2013 et 0,6 % de « coup de pouce » du gouvernement |

|

01-janv-13 |

9,43 € |

0,3 % |

Revalorisation annuelle automatique |

|

01-janv-14 |

9,53 € |

1,1 % |

Revalorisation annuelle automatique |

|

01-janv-15 |

9,61 € |

0,8 % |

Revalorisation annuelle automatique |

|

01-janv-16 |

9,67 € |

0,6 % |

Revalorisation annuelle automatique |

|

01-janv-17 |

9,76 € |

0,9 % |

Revalorisation annuelle automatique |

|

01-janv-18 |

9,88 € |

1,2 % |

Revalorisation annuelle automatique |

|

01-janv-19 |

10,03 € |

1,5 % |

Revalorisation annuelle automatique |

|

01-janv-20 |

10,15 € |

1,2 % |

Revalorisation annuelle automatique |

|

01-janv-21 |

10,25 € |

1,0 % |

Revalorisation annuelle automatique |

|

01-oct-21 |

10,48 € |

2,2 % |

Revalorisation infra-annuelle automatique face au dynamisme de l'inflation |

|

01-janv-22 |

10,57 € |

0,9 % |

Revalorisation annuelle automatique |

|

01-mai-22 |

10,85 € |

2,6 % |

Revalorisation infra-annuelle automatique face au dynamisme de l'inflation |

|

01-août-22 |

11,07 € |

2,0 % |

Revalorisation infra-annuelle automatique |

|

01-janv-23 |

11,27 € |

1,8 % |

Revalorisation annuelle automatique |

|

01-mai-23 |

11,52 € |

2,2 % |

Revalorisation infra-annuelle automatique face au dynamisme de l'inflation |

|

01-janv-24 |

11,65 € |

1,1 % |

Revalorisation annuelle automatique |

Source : Dares

Cette accélération des revalorisations, qui a permis de protéger le pouvoir d'achat d'une grande partie des salariés, s'est observée dans les autres pays européens, et notamment dans ceux dont la législation ne prévoyait pas de revalorisation infra-annuelle. En Allemagne, le législateur a dû acter une revalorisation exceptionnelle du salaire minimum en octobre 2022, ce qui a constitué la plus forte hausse depuis son instauration en 2015 puisqu'il est passé de 9,82 euros à 12 euros bruts de l'heure42(*).

Lors des auditions, les rapporteures ont constaté que l'ensemble des partenaires sociaux reconnaissaient la pertinence de la formule légale de détermination du Smic, et que cette dernière avait effectivement permis une préservation du pouvoir d'achat des salariés face à l'inflation. Elles considèrent cependant que les « coups de pouce », que certaines organisations syndicales appellent de leurs voeux, ne doivent pas être utilisés par le Gouvernement dans la mesure où ils induisent de l'incertitude sur la vie économique, et que leur imprévisibilité vient in fine perturber les négociations salariales.

La directive relative aux salaires minimaux adéquats

Adoptée le 19 octobre 2022, la directive relative aux salaires minimaux adéquats43(*) poursuit l'objectif « d'instaurer des conditions de travail et de vie décentes pour les salariés européens, de lutter contre la pauvreté laborieuse et de réduire les inégalités de salaire ». Sur les 27 États membres de l'union européenne (UE), 22 ont déjà une rémunération minimale fixée au niveau national44(*).

La directive n'impose pas la création d'un salaire minimum aux pays qui n'en disposent pas, en revanche pour ceux qui en ont un, elle impose qu'il soit adéquat, c'est-à-dire « suffisant pour permettre des conditions de vie et de travail décentes » compte tenu des conditions socioéconomiques, du niveau général des salaires dans le pays, du pouvoir d'achat ou des niveaux nationaux de productivité et de développement à long terme. Charge aux États membres de pondérer ces critères, et d'ajuster périodiquement le salaire minimum afin d'assurer qu'il reste adéquat. La réévaluation doit être envisagée au moins tous les deux ans, sauf en cas d'indexation automatique auquel cas la période est de quatre ans.

Par ailleurs, la directive promeut la négociation collective sur les salaires. Les États dans lesquels moins de 80 % des salariés sont couverts par une convention collective devront soumettre régulièrement un plan d'action, développé avec les partenaires sociaux, afin d'augmenter ce taux de couverture. Le calendrier et les mesures retenues devront être revu au moins une fois tous les cinq ans. En revanche aucune sanction n'est prévue en cas de non-réalisation des objectifs fixés.

La transposition de cette directive dans le droit national français semble n'appeler à aucune action positive, dans la mesure où la France dispose déjà d'un salaire minimum indexé automatiquement sur une base annuelle, et que le taux de couverture des négociations collectives sur les salaires y dépasse les 80 %.

b) L'obligation de négociation pousse les salaires minima hiérarchiques à s'adapter à l'inflation

Les organisations représentatives de branche ne peuvent fixer des salaires minima professionnels inférieurs au Smic, puisqu'il constitue la rémunération minimale des salariés45(*), les minima conventionnels peuvent néanmoins, dans des situations qui demeurent l'exception, se retrouver à des niveaux inférieurs au Smic lorsque ce dernier fait l'objet de revalorisations, en particulier en période de forte inflation.

(1) La négociation des salaires minima conventionnels est encadrée afin de respecter le niveau du Smic

Le code du travail fixe des thèmes obligatoires de négociation au niveau de la branche, qui doivent s'y pencher au moins une fois tous les quatre ans46(*), parmi lesquels la négociation sur le salaire. Dans les faits cette négociation concerne les salaires minima conventionnels, qui sont fixés par la convention collective en fonction du positionnement des salariés dans les grilles de classification conventionnelle ou du coefficient hiérarchique.

Les minima conventionnels font l'objet d'injonctions qui semblent, de prime abord, contradictoires. En effet, la législation impose aux branches de se réunir pour négocier sur les salaires dès que les minima sont dépassés par le Smic47(*) : à défaut d'initiative de la partie patronale dans les quarante-cinq jours, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative. Cependant les conventions, de même que les accords collectifs se voient interdire les clauses d'indexation sur le Smic ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires minima48(*), y compris concernant les pieds de grille.

L'exception belge : une indexation de l'ensemble des salaires sur le Smic

La loi du 2 août 197149(*) met en place un mécanisme singulier d'indexation des salaires (et de certaines prestations sociales) sur l'inflation à partir de l'indice des prix à la consommation (IPC)50(*). Régulièrement remise en cause et ponctuellement suspendue, la loi de 1971 fait de la Belgique un des seuls pays au monde à avoir mis en place une indexation automatique des salaires.

Les négociations salariales sont principalement régies par la loi du 26 juillet 199651(*) sur la promotion de l'emploi et la préservation préventive de la compétitivité, dite « loi sur la norme salariale », modifiée par la loi du 19 mars 201752(*). Le texte prévoit que l'évolution des coûts salariaux belges doit suivre celle des pays voisins, et détermine la marge d'augmentation des coûts salariaux tous les deux ans. Elle assure également les indexations et les augmentations barémiques. Applicable au secteur privé et à certaines entreprises du secteur public, elle établit une procédure, selon laquelle le Conseil central de l'économie publie un rapport technique tous les deux ans, suivi par des négociations entre partenaires sociaux. En cas de désaccord, le gouvernement intervient pour fixer la norme salariale. Les négociations sectorielles au sein des commissions paritaires restent toutefois essentielles, notamment pour établir les salaires minimaux sectoriels.

Source : Étude de la division de la législation comparée, avril 2024

Face à cette difficulté, et dans un contexte économique parfois complexe pour les entreprises, des situations de carence ou de blocage des négociations peuvent intervenir dans une branche professionnelle. Dans ce cas celle-ci peut être mise en commission mixte paritaire (CMP)53(*) et voir ses réunions de négociation présidées par un représentant de l'État, qui joue le rôle de facilitateur. Cette médiation de l'État intervient particulièrement concernant les salaires minima conventionnels, et peut être mise en place à la demande d'au moins deux organisations représentatives, où à l'initiative de l'autorité administrative lorsqu'il s'agit d'un thème de négociation imposé.

Certains des partenaires sociaux, tant syndicaux que patronaux, ont regretté lors des auditions que la négociation de branche se tende parfois sur les minima conventionnels alors même qu'une indexation des pieds de grilles sur le Smic leur permettrait d'éviter d'en arriver à des blocages persistants. En matière de négociation collective, il faut parfois faire des choix ; indexer les pieds de grilles, pour séduisante que puisse paraître cette idée pour rendre plus rapide les négociations salariales, risquerait d'avoir des conséquences néfastes en provoquant un tassement des SMH. Les rapporteures considèrent que le maintien de cette interdiction d'indexation est souhaitable, car elle permet d'inciter au dialogue social sur l'ensemble des grilles de rémunération et non pour les seuls échelons les plus bas.

Recommandation n° 4 : ne pas céder à la fausse bonne idée d'une indexation sur le Smic des SMH, qui règlerait définitivement le problème de la conformité, mais contournerait le dialogue social et aboutirait in fine à un tassement des grilles salariales.

(2) Cette mécanique, fonctionnelle en temps normal, est mise à mal en cas de revalorisations successives au sein de la même année

Pour les raisons exposées précédemment, la dynamique des négociations salariales de branche est directement corrélée au niveau d'inflation rencontré, ce qui se retrouve dans le nombre d'accords salariaux enregistrés à l'extension par année :

|

Année 2020 |

Année 2021 |

Année 2022 |

Année 2023 |

|

323 |

333 |

611 |

595 |

Source : Direction générale du travail

Les auditions ont permis de constater que les négociateurs de branche sont en capacité de conduire les négociations sur les minima conventionnels dans des délais raisonnables à la suite de la revalorisation légale du Smic qui intervient chaque année au 1er janvier. Cette périodicité fixe, avec une revalorisation du Smic annoncée le 15 décembre pour une entrée en vigueur au 1er janvier, permet en effet de s'accorder sur un calendrier prévisionnel de négociation entre les parties prenantes, voire même d'anticiper avec plus ou moins de succès le niveau de la revalorisation. Dans les branches où la conflictualité est faible, ce calendrier prévisionnel permet en général d'ouvrir les négociations au 1er février, et d'aboutir à un accord entrant en vigueur au mois de juin. A contrario, les branches dont les minima sont fixés sensiblement au-dessus du niveau du Smic respectent un rythme propre qui n'a pas besoin d'être aiguillonné par les revalorisations légales.

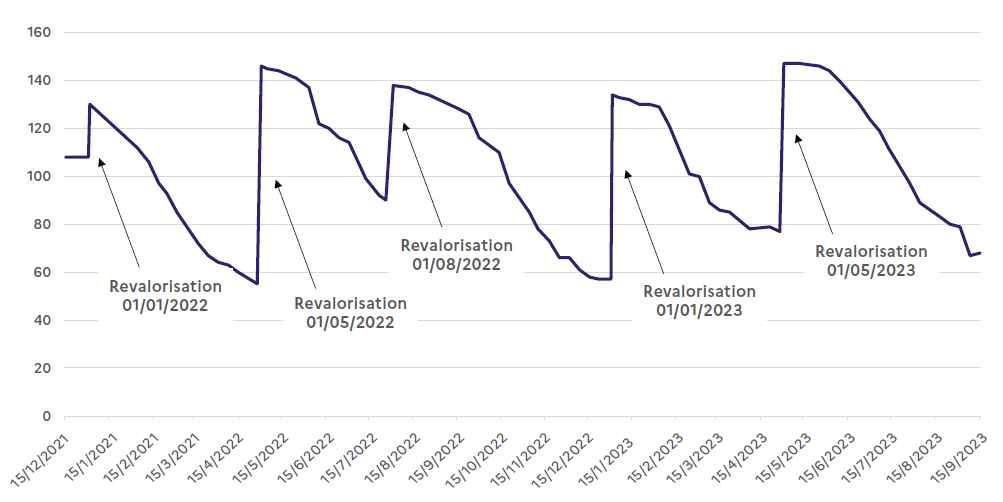

En revanche, il est apparu que les revalorisations infra-annuelles du Smic, intervenues à la suite d'une hausse de plus de 2 % de l'indice des prix, bousculent la mécanique de négociation des branches, et conduisent à des échéances très rapprochées. Les négociateurs auditionnés ont notamment évoqué le cas de l'année 2022, où deux revalorisations sont intervenues en cours d'année, le 1er mai et le 1er août 2022. La multiplication des revalorisations a eu un effet paradoxal, puisque certaines branches qui étaient en passe d'obtenir un accord ont eu à relancer des négociations à la faveur de la revalorisation intervenue en mai, puis à nouveau en août. Par conséquent, cette obligation de négociation imposée aux branches en cours d'année a pu aboutir à ce que les salariés de certaines branches, qui ne bénéficiaient pas directement de l'augmentation du Smic d'ordre public, ne voient leur salaire minimum conventionnel augmenter qu'en octobre ou novembre plutôt qu'en juin. Le dérèglement des calendriers de négociation par ces échéances trop rapprochées paraît préjudiciable à un dialogue social de qualité au niveau des branches et porte le risque d'une course perdante pour rattraper l'inflation au cours de l'année.

Cette difficulté de la négociation de branche pose en creux la question de la pertinence du seuil de 2 % de l'indice de prix à la consommation hors tabac des ménages du premier quintile de revenus conduisant à la revalorisation automatique du Smic. En effet, la banque centrale européenne (BCE), dont l'objectif principal est de maintenir la stabilité des prix54(*), a historiquement maintenu l'objectif de 2 % d'inflation en zone euro, mais récemment des débats entre économistes55(*) l'ont conduite à la transformer en cible à moyen terme, actant qu'elle puisse être dépassée temporairement56(*). Cette évolution de la politique monétaire européenne semble indiquer qu'un niveau d'inflation supérieur à 2 % puisse être plus souvent rencontré en France dans les années à venir, et qu'il doit être considéré comme normal.

Recommandation n° 5 : concerter les partenaires sociaux afin de porter de 2 à 2,5 % le seuil d'inflation entraînant automatiquement une revalorisation du Smic en cours d'année.

c) Un calendrier qui semble difficile à desserrer

Les négociateurs auditionnés par les rapporteures concluent unanimement à ce que la négociation de branche connaît un temps incompressible, et que seules des évolutions à la marge du calendrier de négociation sont envisageables. Les rapporteures constatent en outre que pour la majorité des branches, la mise en conformité des minima conventionnels aux revalorisations du Smic est opérée en moins de six mois (cf. infra).

Par conséquent, les rapporteures estiment que les marges d'amélioration du mécanisme de révision des minima conventionnels résident plus dans la phase amont de la négociation, et dans la prévisibilité de ces négociations. Actuellement, les partenaires sociaux se voient annoncer le niveau de revalorisation du Smic le 15 décembre pour une entrée en vigueur au 1er janvier. Par conséquent les branches se trouvent dans l'incapacité matérielle de mener une négociation en quinze jours, durant les fêtes de fin d'année, afin d'être en conformité au 1er janvier. Cependant allonger le délai entre l'annonce du montant de la revalorisation et son entrée en vigueur risquerait d'être défavorable aux salariés, dans la mesure où le niveau des prix peut s'apprécier dans l'intervalle sans être pris en compte au 1er janvier.

Afin d'éviter cet écueil, mais de permettre néanmoins l'anticipation des branches qui le souhaitent ou le peuvent, une communication de la prévision de l'Insee sur la revalorisation du Smic pourrait être transmise aux partenaires sociaux au 1er octobre de chaque année. Cette prévision, qui pourrait être amenée à évoluer, permettrait néanmoins de préparer un accord, le cas échéant sous forme de scenarii, une fois le niveau de la revalorisation définitivement établi au 15 décembre. Certaines branches risqueraient d'être attentistes jusqu'à l'entrée en vigueur de la revalorisation, mais cela ne doit pas conduire à pénaliser les branches les plus engagées dans le dialogue social.

Recommandation n° 6 : communiquer au 1er octobre une prévision de la revalorisation du Smic aux partenaires sociaux afin de leur laisser la possibilité d'anticiper les négociations.

2. Les efforts des branches ont permis d'améliorer le niveau de conformité des SMH au Smic

a) Le temps de la négociation induit mécaniquement un délai de mise en conformité des SMH

Les salaires minima conventionnels ne pouvant varier automatiquement en fonction de l'évolution du Smic, ils doivent donc être révisés par la voie de la négociation de branche. Or le calendrier de négociation exposé précédemment explique qu'il existe mécaniquement un décalage temporel entre hausse du Smic et revalorisation des salaires conventionnels. Ce décalage s'accentue en période de forte inflation, et les branches sont condamnées au « rattrapage » de leurs salaires minima pour tenir compte des revalorisations successives du Smic.

La part des branches dont les minima sont inférieurs au Smic dépend donc du moment auquel cette conformité est observée par rapport à la dernière revalorisation du Smic : plus celle-ci est éloignée, plus les branches ont eu le temps de se mettre en conformité. C'est ce caractère cyclique qu'illustre le nombre de branches dont les minima sont inférieurs au Smic entre 2021 et 2023.

Nombre de branches professionnelles non conformes

au Smic

entre 2021 et septembre 2023

Source : Direction générale du travail

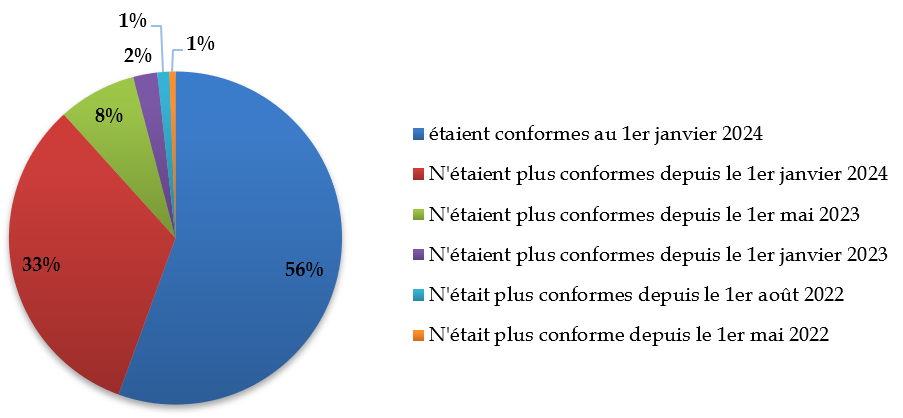

Cette cyclicité conduit les rapporteurs que se borner à considérer la part des branches non conformes à un instant t n'est pas satisfaisant. À titre d'exemple, le graphique suivant présente, parmi les 171 branches du secteur général comptant plus de 5 000 salariés, le niveau de conformité consécutif à la revalorisation de 1,13 % du Smic au1er janvier 2024.

Niveau de conformité au Smic des SMH des

branches du secteur général

au 1er janvier

2024

Source : Direction générale du travail

Les rapporteurs constatent que les partenaires sociaux des branches se sont efforcés de jouer le jeu de la négociation collective après chaque revalorisation, et sont systématiquement parvenus à faire diminuer rapidement le nombre de branches non conformes au Smic.

b) Une comparaison avec le Smic qui ne va pas de soi

Les rapporteures constatent que le débat public a institué une comparaison systématique des salaire minima hiérarchiques avec le Smic, et déplorent que la communication gouvernementale ait parfois joué d'une forme de suspicion envers des branches qui « ne joueraient pas le jeu » de la négociation (cf. infra). Les négociateurs des branches auditionnées, syndicaux et patronaux, ont indiqué que ces critiques leurs semblaient injustifiées, et ne respectaient pas l'engagement qui était celui des partenaires sociaux dans le dialogue de branche. Cette amertume a été renforcée quand, lors de sa conférence de presse du 16 janvier 2024, le Président de la République a de nouveau stigmatisé les branches « qui continuent de payer en dessous du Smic »57(*), assertion fausse et trompeuse.

(1) Les revalorisations du Smic bénéficient directement aux salariés dont le salaire minimum hiérarchique est rattrapé

En France, les salariés ne peuvent être rémunérés à un niveau inférieur au Smic horaire à cause d'un dialogue social défaillant. Le Smic est en effet d'ordre public et s'impose à l'employeur : « tout salarié âgé de dix-huit ans révolus, reçoi[t] de [son] employeur, lorsque [son] salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance »58(*). Cette obligation vaut quelle que soit la forme de la rémunération du salarié : au temps, au rendement, à la tâche, à la pièce, à la commission ou au pourboire.

Le fait que les premiers coefficients des grilles de salaires minima conventionnels soient inférieurs au Smic n'a donc pas d'incidence sur le salaire effectivement versé aux salariés.

Les rares exceptions au principe de rémunération au Smic sont d'origine légale, ne concernent pas le dialogue social, et se justifient par des objectifs d'inclusion des publics concernés, ou de spécificité territoriale :

- les apprentis59(*) et les jeunes salariés en contrat de professionnalisation60(*) perçoivent une rémunération en fonction de leur âge et de la durée du contrat qui peut être en deçà du Smic ;

- les jeunes salariés âgés de moins de 18 ans qui ont moins de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité61(*) ;

- les salariés dont l'horaire de travail pas contrôlable, tels que certains VRP62(*) ;

- les salariés de Mayotte63(*), pour lesquels le Smic brut horaire est de 8,80 euros au 1er janvier 2024, contre 11,65 euros dans le reste du territoire.

(2) Le Smic et les SMH ne sont qu'imparfaitement comparables, puisqu'ils ne sont pas toujours calculés sur les mêmes bases

La comparaison des niveaux de rémunération garantis par les SMH et par le Smic paraît naturelle, et ce niveau de conformité fait d'ailleurs l'objet d'un suivi de qualité de la part des services de la direction générale du travail pour l'ensemble des branches du secteur général.

Pourtant, contrairement au Smic qui fait l'objet d'une assiette unique définie par les textes règlementaires et la jurisprudence, la fixation des salaires minima hiérarchiques est du ressort de la négociation de branche, qui conserve la primauté dans le cadre des ordonnances de 2017, sauf à ce qu'une convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes64(*). Les négociateurs de branche sont donc libres de définir l'assiette de leurs SMH, qui recouvre fréquemment celle du Smic, mais peut également s'en détacher, à la marge ou plus substantiellement, pour des raisons d'ordres historiques ou liées aux spécificités de la branche.

La jurisprudence du Conseil d'État sur les salaires minima hiérarchiques

Dans une décision du 7 octobre 202165(*), le Conseil d'État est venu préciser le pouvoir des branches professionnelles en matière de salaires minima hiérarchiques, et l'articulation de ces salaires conventionnels avec les accords d'entreprises qui peuvent exister.

Des organisations syndicales et une organisation patronale de la branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ont intenté un recours contre l'arrêté du 5 juin 2019 de la ministre du travail, qui avait étendu à l'ensemble des entreprises de la branche l'application d'un avenant des organisations signataires, en excluant du champ de cette extension les stipulations qui concernaient les compléments de salaire.

Le Conseil d'État a jugé que les accords de branche peuvent non seulement fixer le montant des SMH mais aussi en définir la structure : ce qui peut donc inclure certains compléments de salaire, comme des primes. Il rappelle aussi que, conformément aux ordonnances travail de 2017, un accord d'entreprise peut modifier ou supprimer ces compléments, mais que les salariés de l'entreprise doivent alors bénéficier d'une rémunération effective au moins égale au montant des SMH défini dans l'accord de branche.

Par conséquent, le Conseil d'État a annulé l'arrêté de la ministre du travail en tant qu'il limite le champ de l'extension de l'avenant.

Plusieurs des branches auditionnées ont indiqué que les assiettes du Smic et des SMH étaient trop éloignées pour permettre en l'état une comparaison pertinente en matière de conformité. Cela concerne principalement les éléments de rémunération, pourtant composants du SMH, qui sont exclus de l'assiette du Smic par la jurisprudence. L'union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) auditionnée a ainsi parlé de « sophisme » puisque « outre que les sommes en question sont totalement soumises au régime juridique du salaire, elles participent évidemment au pouvoir d'achat des salariés, garanti par le Smic ».

L'assiette du Smic : une définition réglementaire et jurisprudentielle

Le non-respect du niveau de rémunération du Smic par l'employeur donne dans un premier temps lieu à un rattrapage des salaires, qui peut être majoré d'une indemnisation compensatoire en cas de mauvaise foi66(*), et est par ailleurs puni d'une contravention de cinquième classe soit 1 500 euros par salarié concerné67(*).

Pour apprécier si un salarié perçoit ou non le Smic horaire qui correspond à une heure de travail effectif, il faut donc retenir et exclure certains éléments afin de considérer la conformité de sa rémunération sur l'assiette du Smic. Ces éléments sont en partie définis par le règlement68(*), et précisés par une abondante jurisprudence69(*).

|

Éléments de

rémunération inclus |

Éléments de

rémunération exclus |

|

Salaire de base |

Remboursements de frais effectivement supportés par le salarié |

|

Avantage en nature |

Primes d'ancienneté |

|

Compensation pour réduction d'horaire |

Majorations pour heures supplémentaires |

|

Majorations ayant le caractère de fait d'un complément de salaire : primes, indemnités, remboursements de frais ne correspondant pas à une dépense effective, etc. |

Majorations pour travail du dimanche, des jours fériés et de nuit |

|

Pourboires et gueltes |

Primes forfaitaires destinées à compenser les frais exposés par les salariés du fait de leur prestation de travail : primes de panier, d'outillage, de salissure, indemnités de petit ou grand déplacement, etc. |

|

Primes de rendement individuelles ou collectives (rendement global d'une équipe), primes de production ou de productivité constituant un élément prévisible de rémunération |

Primes d'assiduité |

|

Primes de primes de fin d'année ou de vacances pour le mois où elles sont versées |

Primes liées à la situation géographique (insularité, barrages, chantiers) |

|

Primes liées à des conditions particulières de travail (danger, froid, insalubrité...) |

|

|

Primes collectives liées à la production globale de l'entreprise, sa productivité ou ses résultats |

|

|

Participation, intéressement |

Les rapporteures rejoignent ce souhait d'une comparaison la moins biaisée possible entre le Smic et les SMH. Elles considèrent notamment qu'il n'est pas cohérent de dire qu'un salaire minimum hiérarchique est inférieur au Smic, alors que la branche à laquelle le salarié appartient a choisi d'intégrer un 13e mois dans le SMH : ce mois de rémunération supplémentaire bénéficie à l'ensemble des salariés de la branche, mais n'est pas pris en compte dans la comparaison avec le Smic alors même qu'il apprécierait de 7 % le SMH.

Cependant la modification de l'assiette du Smic n'est pas souhaitable compte tenu des conséquences directes qu'elle aurait pour les salariés, de même qu'une harmonisation des assiettes des SMH risquerait de restreindre le dialogue social au niveau des branches et de les empêcher de s'adapter aux spécificités rencontrées dans leur activité. Les rapporteures considèrent en revanche que dans le suivi de la conformité opéré par les services de l'État, et notamment en vue d'une communication sur les branches dont les SMH sont inférieurs au Smic, un rapprochement des assiettes devrait être effectué afin de prendre en compte l'ensemble des éléments de rémunération dont bénéficierait de manière certaine un salarié de la branche.

Recommandation n° 7 : À droit constant, prendre en compte l'ensemble des éléments de rémunération certains dont bénéficient les salariés dans la comparaison des SMH d'une branche au niveau du Smic par les services de l'État.

(3) La durée du travail est souvent plus déterminante pour le niveau de vie d'un ménage que les SMH de branche

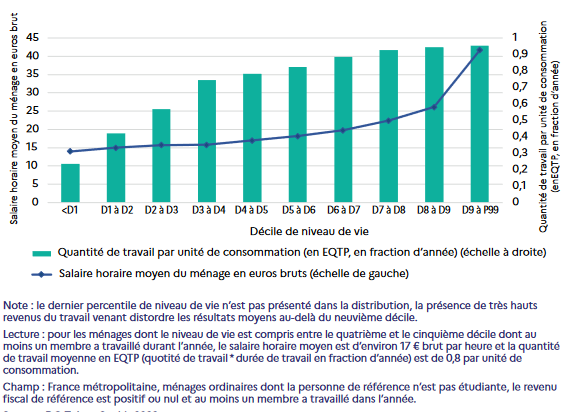

La rémunération au niveau du Smic ne détermine que partiellement le niveau de vie d'un ménage. La littérature économique rappelle que le niveau de vie, qui s'apprécie notamment au regard du revenu disponible, dépend grandement de la composition du foyer et des revenus de remplacements procurés par les prestations sociales.

Lors de son audition, le président du groupe d'experts Smic a également souligné l'important des quotités de travail dans le niveau de vie des salariés. En effet pour la moitié la plus pauvre des ménages, le niveau de salaire horaire n'explique que partiellement leur niveau de vie70(*). Entre le premier et le cinquième décile des ménages répartis selon leur niveau de vie, l'écart de salaire horaire brut moyen n'est que de 20 % tandis que l'écart de niveau de vie total est de 90 %. Cette réalité s'explique principalement par le temps de travail incomplet qui est prédominant dans les ménages les plus précaires.

Salaire horaire moyen et quantité de

travail moyenne par unité

de consommation, par dixième de

niveau de vie

Source : Direction générale du Trésor

Les rapporteures soulignent l'importance de la prise en compte des situations de temps partiel dans la conduite des négociations salariales, mais plus largement dans la définition des politiques publiques de l'emploi, y compris dans les liens qui existent avec les politiques familiales concernant par exemple les solutions de garde, notamment pour les familles monoparentales.

c) Dans un contexte économique dégradé, la revalorisation des SMH représente en outre un défi financier pour certaines entreprises

Lors de leurs travaux, les rapporteures ont auditionné les partenaires sociaux en charge du dialogue social de quatorze branches différentes. Ces auditions ont permis de souligner l'extrême diversité dans lesquelles les branches se sont trouvées face aux revalorisations successives du Smic. Elles ont en revanche toutes souligné la responsabilité qui leur incombait de prendre en compte l'effet de leurs négociations sur les TPE-PME qui se voient élargir le bénéfice des accords sans avoir les moyens matériels de participer aux discussions.

Compte tenu de leur modèle économique, et de la structure de leur masse salariale, certaines branches n'ont aucune difficulté à revaloriser le SMH lorsque le Smic évolue. C'est par exemple le cas de la branche professionnelle de la banque, dont l'ensemble des minima hiérarchiques sont supérieurs au Smic, et dans laquelle les représentant patronaux ont pris l'engagement unilatéral dit « Smic + 5 % » afin de maintenir le pouvoir d'achat de leurs salariés. Cet engagement, qui est à saluer, n'est cependant rendu possible que par la bonne santé des entreprises de cette branche dans la conjoncture actuelle.

A contrario, certaines branches font face à des difficultés conséquentes dans le contexte inflationniste décrit précédemment. C'est notamment le cas des branches dans lesquelles l'activité fonctionne par marchés privés et publics. En effet, faute de pouvoir agir sur les prix de vente afin de revaloriser les salaires, les entreprises de ces branches sont condamnées à sacrifier leurs marges, au risque de mettre en péril leur avenir. La fédération des entreprises de la propreté (FEP) a ainsi souligné que de nombreux marchés publics limitent à 1 % la revalorisation possible en cours de contrat, alors même que le Smic augmente sans commune mesure. Cette situation est d'autant plus délicate dans les branches où l'activité est particulièrement intensive en travailleurs.

Fortes de ces éclairages, les rapporteurs constatent que les branches, dans leur diversité, ont été au rendez-vous de l'inflation. En dépit des difficultés que ces revalorisations successives ont soulevé, elles sont parvenues à revaloriser les SMH dans des temps parfois record, grâce à un dialogue social nourri et constructif.

* 36 CE, Section, 23 avril 1982, ville de Toulouse c/ Aragnou, 36851, publié au recueil Lebon.

* 37 Art. L. 3231-4 du code du travail.

* 38 Art. L. 3231-5 du code du travail.

* 39 Art. L. 3231-6 du code du travail.

* 40 Art. R. 3231-7 du code du travail.

* 41 Art. L. 3231-10 du code du travail.

* 42 Cette revalorisation exceptionnelle s'est écartée du mécanisme institué, dans lequel les partenaires sociaux doivent s'accorder au sein d'une commission salaire minimum sur une proposition de revalorisation sur deux ans à faire au Gouvernement, en se fondant sur l'évolution des salaires négociés par les conventions collectives dans les deux années précédentes.

* 43 Directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne.

* 44 Seuls le Danemark, l'Italie, l'Autriche, la Finlande, la Suède et Chypre n'ont pas de salaire minimum.

* 45 Art. L. 3232-3 du code du travail.

* 46 Art. L. 2241-1 du code du travail.

* 47 Art. L. 2241-10 du code du travail.

* 48 Art. L. 3231-3 du code du travail.

* 49 Loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

* 50 L'IPC mesure l'évolution des prix des biens et services achetés par une famille type. Basé sur un panier représentatif de 656 produits, il est calculé à partir des données de l'enquête sur le budget des ménages menée tous les deux ans. Le service public fédéral (SPF) Économie collecte mensuellement les prix de ces produits dans les commerces, puis calcule l'IPC, utilisé pour ajuster les rémunérations, les loyers et mesurer l'inflation.

* 51 Loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

* 52 Loi du 19 mars 2017 modifiant la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

* 53 Art. L. 2261-20 du code du travail.

* 54 Article 127 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

* 55 Voir Paul Krugman, 2022, “Wonking Out: How Low Must Inflation Go?”, New York Times, 3 juin ou Olivier Blanchard, 2022, “It is time to revisit the 2 % inflation target“ Financial times 28 novembre.

* 56 Évaluation stratégique du Conseil des gouverneurs de la BCE du 8 juillet 2021.

* 57 Conférence de presse d'Emmanuel Macron, 16 janvier 2024 (49'55").

* 58 Art. D. 3231-5 du code du travail.

* 59 Art. L. 6222-27 du code du travail.

* 60 Art. L. 6325-8 du code du travail.

* 61 Art. D. 4153-3 du code du travail.

* 62 Convention collective nationale des voyageurs représentants placiers (VRP), art. 5-1.

* 63 Art. L. 3423-2 du code du travail.

* 64 Art. L. 2253-1 du code du travail.

* 65 CE, 1° et 4° ch.-r., 7 octobre 2021, n° 433053, publié au recueil Lebon.

* 66 Cass. Soc., 29 septembre 2021 n° 20-10.634.

* 67 Art. R. 3233-1 du code du travail.

* 68 Art. D. 3231-6 du code du travail.

* 69 C'est notamment le cas pour l'exclusion de l'assiette du Smic des primes d'ancienneté, d'assiduité, de sujétion, de pause, ainsi que des primes dépendant de facteurs sur lesquels « les salariés n'ont pas d'influence directe ».

* 70 Rapport du groupe d'experts Smic, 2023.