II. DERRIÈRE LE FAUX DÉBAT DE LA « SMICARDISATION » DE LA SOCIÉTÉ, DE VRAIS PROBLÈMES DE STAGNATION DES SALAIRES AU LONG DES CARRIÈRES.

Entré dans l'édition 2020 du Petit Larousse, le néologisme « smicardisation »93(*) s'est répandu dans les discours politiques favorisé par la progression de l'inflation et les revalorisations successives du Smic. Comme tous les mots récemment forgés, son emploi dans les débats n'est pas encore définitivement arrêté. Toutefois, il recouvre au moins trois acceptions que sont :

- une proportion accrue de salariés rémunérés au Smic ou à un salaire très proche ;

- une paupérisation de la société ;

- une absence de progression salariale au cours de la carrière conduisant à une stagnation au niveau du Smic.

Si le premier sens s'est imposé dans le débat public, il n'apparaît pourtant pas comme le plus problématique.

A. UNE PROPORTION ACCRUE DE SALARIÉS AU SMIC : UN PHÉNOMÈNE DE « SMICARDISATION » CONJONCTUREL QUI NE DEVRAIT PAS S'INSTALLER

1. La hausse du nombre de personnes rémunérées au Smic est indéniable et s'accompagne d'un resserrement de l'éventail des salaires

a) Une proportion de salariés au Smic qui a atteint un pic en 2023

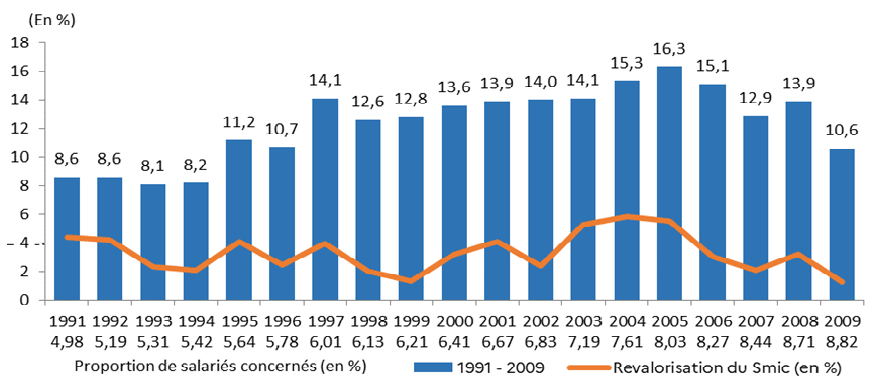

Après une tendance à la hausse de la fin des années 1990 au milieu des années 2000, la proportion de salariés du secteur privé hors agriculture directement concernés par les revalorisations du Smic horaire a globalement diminué et atteint un plateau oscillant autour de 11 % jusqu'en 2018. Cette stabilité s'expliquait, comme le notait le rapport du groupe d'expert sur le Smic de 2021, par « de faibles revalorisations et du fait que la négociation des branches permettait une mise en conformité des différents minima avec le Smic au fil de l'eau »94(*).

Évolution de la proportion de

salariés

directement concernés par les revalorisations du

Smic

et des garanties mensuelles de rémunération

(GMR)

De 1991 à 2009

De 2020 à 2022

Source : Rapport 2023 du groupe d'expert sur le Smic, données de la Dares

Ce paradigme économique, ainsi qu'il a été exposé plus en amont, a été remis en cause à partir de 2022 puisque les revalorisations rapides du Smic ont conduit ce dernier à rattraper les premiers niveaux des grilles salariales de branche comme d'entreprise. Entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, le montant du Smic a ainsi été globalement revalorisé de 13,5 % avec notamment une augmentation de 6 % entre janvier 2022 et janvier 2023, ce qui constitue la plus forte hausse du Smic sur une année depuis le début des années 1990.

En conséquence, l'effectif de salariés du secteur privé hors agriculture concernés par la revalorisation du Smic horaire au 1er janvier a crû de 1,1 million de personnes entre 2021 et 2023 pour atteindre 3,1 millions de personnes. En proportion, c'est ainsi 17,3 % des salariés, soit le niveau le plus élevé depuis 1991, qui a été concernés par la revalorisation du 1er janvier 2023 (voir graphique ci-dessus).

Le rapport pour 2023 du groupe d'expert sur le Smic pointe plusieurs faits sociaux accompagnant cette « smicardisation » :

- en 2023, la part de femme concernées par la revalorisation du Smic a augmenté de deux points par rapport à 2022 pour atteindre 57,3 %, ce qui constitue une sur-représentation en comparaison à leur proportion dans les effectifs de salariés ;

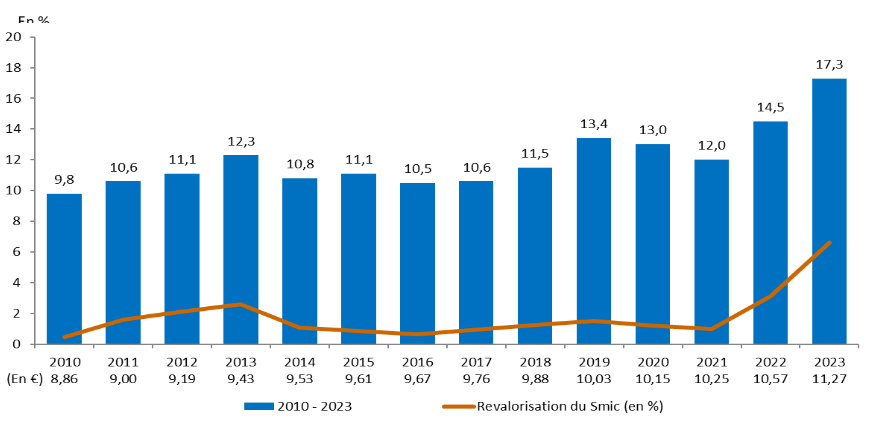

- les salariés des TPE sont davantage concernés par la smicardisation que les salariés présents dans des entreprises de plus de 10 salariés. Ainsi, le rapport montre que 29,4 % des salariés concernés par la revalorisation du Smic horaire travaillent dans une TPE alors que ces entreprises n'emploient que 21,2 % des salariés du secteur privé non agricole.

Proportion des salariés

rémunérés au Smic au 1er janvier 2023

dans

les entreprises selon leur taille

Source : Rapport 2023 du groupe d'expert sur le Smic

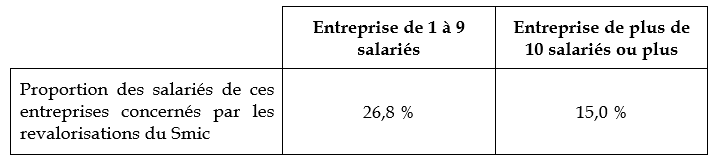

Enfin, il est intéressant de noter que la part de salariés rémunérés au Smic augmente au sein de chacun des trois grands secteurs économiques du secteur privé hors agricole. Au sein des secteurs plus affinés, celui de l'hébergement et restauration comporte le plus grand ratio de salariés concernés par la revalorisation du Smic au 1er janvier 2023 avec 39,8 %.

Évolution entre 2022 et 2023 de la part de salariés concernés par les revalorisations du Smic selon le secteur d'activité

Source : Commission des affaires, données du rapport 2023 du groupe d'expert sur le Smic

b) Un resserrement de l'éventail des salaires dans le privé

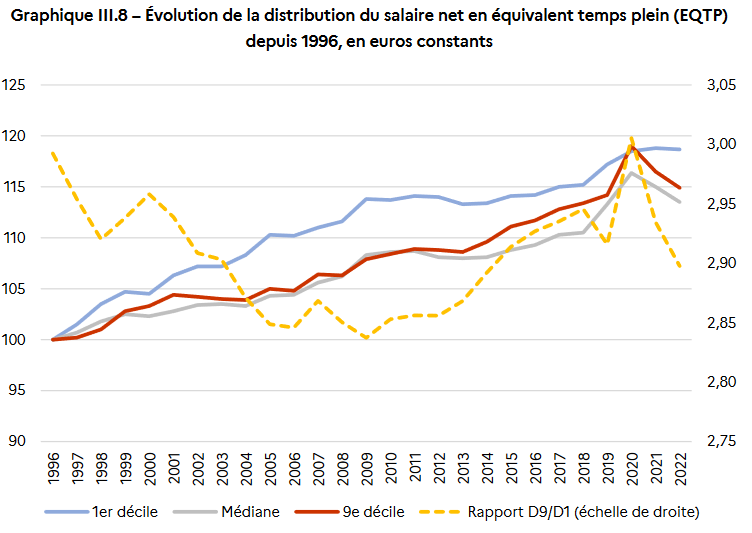

Le terme de « smicardisation » peut également traduire la compression de la distribution des salaires observée depuis 2021 (voir graphique ci-après). Ce resserrement est provoqué par les hausses successives du Smic et des premiers minima conventionnels, ainsi que par les moindres revalorisations s'appliquant sur les salaires élevés.

Évolution de la distribution du salaire net en équivalent temps plein depuis 1996, en euros constants

Source : Rapport du groupe d'experts sur le Smic

En particulier, un phénomène de tassement des grilles salariales notamment de branche se produit. La DGT suit avec attention l'éventail des salaires conventionnels, exprimé par le ratio entre le salaire conventionnel maximal et le salaire conventionnel minimal ; le maintien de l'écart hiérarchique est généralement un point de blocage des négociations salariales. Pour les branches du secteur général, l'éventail moyen total a diminué de 2,80 au 31 décembre 2021 à 2,68 au 31 décembre 202295(*). Ce resserrement observé à partir de 2021 contraste avec la période de stabilité de l'éventail des salaires conventionnels qui préexistait depuis 2010.

Ce tassement est bien entendu automatique lorsque les branches sont en état de non-conformité puisque le montant du Smic vient remplacer le minimum conventionnel le plus bas. En outre, cette situation conduit à égaliser autant de niveaux de classification en dessous du montant de Smic.

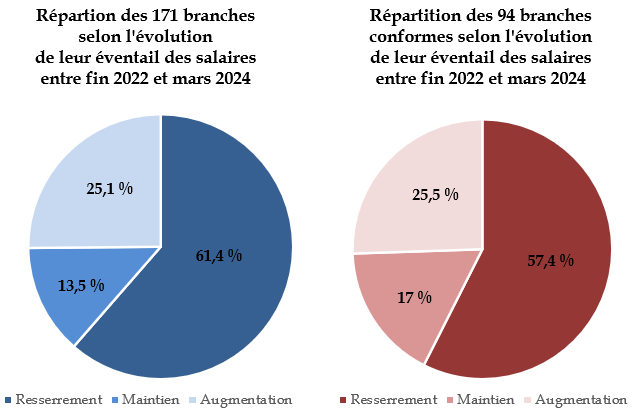

Selon les informations transmises par la DGT, sur les 171 branches du secteur général, 105 soit 61,4 % d'entre elles avaient vu leur éventail de salaire se resserrer entre fin 2022 et mars 2024. Cette proportion de branche dont la grille salariale se compresse demeure similaire (57,4 %) au sein du panel de branches pourtant en état de conformité au regard du Smic.

Source : Commission des affaires sociales, données de la DGT

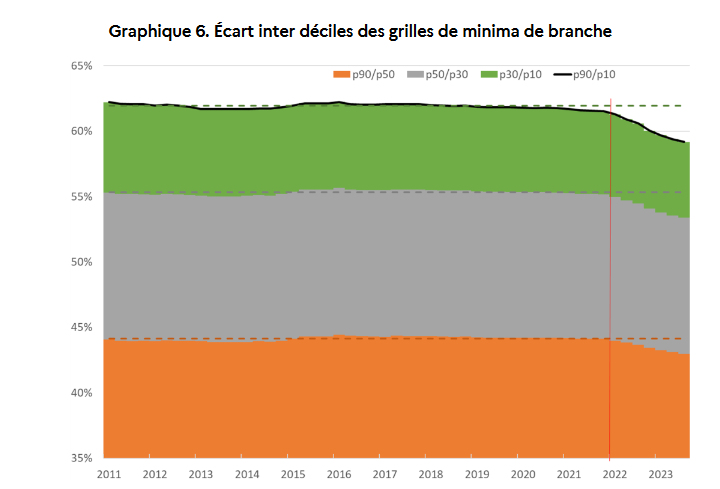

L'éventail des salaires ainsi mentionné ne rend compte que de l'écart entre les deux montants extrêmes de la grille conventionnelle. Au sein de la distribution des minima hiérarchiques, l'écart interdécile (D9/D1), toute branche confondue se réduit d'environ 2,5 point de pourcentage entre 2022 et 202396(*). En décomposant cet écart, L. Baudry, E. Gautier et S. Tarrieu constatent que la moitié de ce tassement de la distribution est expliquée par l'écart entre le dernier décile et la médiane rendant ainsi compte d'un tassement des grilles conventionnelles y compris sur leur part de niveaux les plus élevés.

Évolution de l'écart interdéciles des grilles salariales de branche

Source : L. Baudry, E. Gautier et S. Tarrieu (2023)

Ainsi que le note la direction générale du Trésor (DG Trésor), le phénomène de compression des salaires « est en partie lié au fait que les hausses de salaire négociées dans les branches et les entreprises sont décroissantes avec les niveaux de salaire »97(*). Sans pouvoir objectiver le nombre de branches concernées, il est certain que le tassement résulte de grilles salariales conventionnelles au sein desquelles seuls les SMH les plus bas augmentent ou de négociations procédant à des revalorisations différenciées avec de plus fortes revalorisations sur les bas de grille pour les relever au niveau du Smic que sur le restant. La direction générale du travail note également que quelques branches ont aussi fait le choix de resserrer leurs éventails de salaires en supprimant les premiers coefficients de leurs grilles de classification sans modifier le reste de la grille afin de rétablir leur conformité au Smic en vigueur.

c) La part jouée par la fonction publique et par le secteur social et médico-social dans cette « smicardisation »

(1) Une importante smicardisation du secteur social et médico-social sans que les partenaires sociaux n'aient la main

Régi par des règles spécifiques quant à la validation des accords collectifs et de sa structuration en conventions collectives, le secteur social et médico-social se caractérise par des salaires très bas. Les négociations salariales, davantage encadrées par les pouvoirs publics, n'ont pas réussi à éviter que les revalorisations dynamiques du Smic ne produisent une smicardisation particulièrement marquée du secteur.

Ce dernier concerne un million de salariés relevant des conventions collectives nationales de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif (Bass) et de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD), ainsi que des accords locaux applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS).

Règles applicables aux branches du secteur

social et médico-social

à but non lucratif et aux accords

locaux des ESSMS

En vertu des articles L. 314-6 et R. 314-197 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les conventions collectives et leurs avenants des branches professionnelles gérant des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) à but non lucratif, ainsi que les accords locaux négociés et applicables aux ESSMS privés à but non lucratif sont soumis, depuis 1975, à un dispositif d'agrément par le ministre chargé de l'action sociale, après avis de la commission nationale d'agrément. Sont donc concernés par cet agrément :

- la branche associative sanitaire, sociale et médico-sociale (Bass), laquelle est principalement couverte par deux conventions collectives nationales et un accord d'entreprise que sont la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (CCN 51), la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (CCN 66) et l'accord d'entreprise de la Croix-Rouge française ;

- les accords locaux couvrant environ 20 % des établissements de la Bass ne relevant d'aucune convention nationale ;

- la convention relative aux établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (UNISSS)

- la branche de l'aide à domicile (BAD) ayant une convention nationale étendue : convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 ;

- la branche des personnels des organismes de sécurité sociale (non étendue) ;

- la branche des mutualités (non étendue) ;

- la branche habitat et logement accompagné ayant une convention collective étendue : convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003.

Selon les informations de la direction générale de la cohésion sociale (DGCS), l'agrément ministériel est délivré en fonction de la soutenabilité financière de l'accord ou de la décision unilatérale et de motifs d'intérêt généraux. Cette condition de soutenabilité financière s'explique par l'opposabilité de l'accord une fois agréé aux trois financeurs du secteur : la sécurité sociale, les départements et l'État. Cette soutenabilité financière est notamment appréciée au regard des sous-jacents financiers qui découlent de la loi de financement de la sécurité sociale. Le ministre peut également refuser en opportunité l'agrément des accords pour un motif d'intérêt général. Ce motif a été récemment utilisé pour inviter les partenaires sociaux à reprendre les négociations de la convention collective unique étendue (CCNUE) dans le champ de la branche de l'action sanitaire et sociale.

Source : DGCS, réponse au questionnaire adressé par les rapporteures

Comme le note la DGCS, « dans le champs soumis à agrément, la négociation collective est encadrée par des paramètres financiers fixés par les pouvoirs publics ». En effet, la liberté contractuelle est largement contrainte, d'une part, par le taux annuel d'évolution de la masse salariale annoncé chaque année lors d'une conférence salariale. D'autre part, la pratique des pouvoirs publics des années récentes a été de déterminer largement les principales mesures de revalorisation salariale (Ségur 1 et 2, Ségur pour les personnels socio-éducatifs en février 2022, transposition des revalorisations indiciaires de la fonction publique). La DGCS explique ainsi que « ces transpositions de mesures salariales définies nationalement ont constitué la principale activité conventionnelle des partenaires sociaux » dans la mesure où le taux d'évolution de la masse salariale issu de la loi de financement de la sécurité sociale correspond peu ou prou au glissement vieillesse technicité, soit l'évolution spontanée de la masse salariale par l'effet de la pyramide des âges et de l'évolution indiciaire automatique des agents.

Les rapporteures prennent acte du décrochage progressif des minima conventionnels par rapport au Smic à la suite de ses revalorisations successives, ainsi que de la part croissante des effectifs de salariés rémunérés par conséquent au Smic ou à ses environs.

Les deux conventions collectives de la Bass présentent un premier minimum conventionnel inférieur au montant du Smic même si la CCN 51 parvient, après ajout d'une prime d'ancienneté et d'une prime décentralisée, à assurer un premier montant garanti supérieur au Smic. Pour la CCN 66, 15 % des effectifs couverts en équivalent temps plein (ETP) sont en revanche concernés par un minimum conventionnel inférieur au Smic. Enfin, la convention collective de la Croix Rouge Française, dont la dernière revalorisation salariale date d'une décision unilatérale de l'employeur du 2 décembre 2022, n'est pas conforme au Smic. Par conséquent, selon les informations transmises par la DGCS, environ un salarié sur cinq, à l'échelle totale de la Bass, reçoit un salaire compris entre 1 et 1,2 Smic.

S'agissant de la branche de l'aide à domicile, l'agrément d'un avenant, fin décembre 2023, permet d'établir le premier minima conventionnel légèrement au-dessus du Smic (+ 10 euros). La DGCS signale toutefois que 20 % des salariés de la BAD risqueraient d'être concernés par un minimum de branche non conforme à la prochaine revalorisation du Smic.

(2) La fonction publique connaît les mêmes problématiques de resserrement de salaires

Dans son avis sur le programme « Fonction publique » de la mission « Transformation et fonction publiques » du projet de loi de finances pour 2024, le rapporteur Catherine Di Folco soulignait « l'urgente nécessité d'une refonte des grilles indiciaires, eu égard notamment au phénomène de « tassement des grilles » induit par les revalorisations successives du Smic et de l'indice minimum de traitement dans un contexte d'inflation élevée »98(*).

En 2022 et 2023, les trois versants de la fonction publique ont en effet connu un phénomène similaire au secteur privé de tassement des grilles salariales. Les revalorisations du Smic ont obligé les pouvoirs publics à appliquer les dispositifs permettant de garantir une rémunération égale au Smic à des agents qui n'avaient pas nécessairement le même indice majoré.

Garantie d'un traitement égale au Smic

Dans la fonction publique, seule la rémunération indiciaire brute est prise en compte pour garantir le respect du Smic. Autrement appelé traitement indiciaire brut (TIB), cette rémunération correspond à la valeur du point fonction publique multipliée par l'indice majoré (IM) correspondant au grade et à l'échelon de l'agent99(*).

Lorsque le TIB de l'agent est inférieur au montant du Smic pour un emploi à temps complet, l'article 1er du décret n° 91-769 du 2 août 1991 prévoit qu'il peut bénéficier d'une indemnité différentielle égale à la différence entre le montant mensuel du Smic brut, calculé sur la base de 151,67 heures de travail par mois, et le montant mensuel de son TIB, auquel est ajoutée, le cas échéant, la valeur des avantages en nature qui lui sont alloués. Ce dispositif est d'application automatique, sans nécessiter la mise en oeuvre d'un vecteur juridique.

Le Gouvernement dispose d'autres outils règlementaires lui permettant de garantir une rémunération indiciaire supérieure ou égale au Smic.

Ainsi, il peut relever l'indice minimum de traitement fixé par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, en deçà duquel aucun agent ne peut être rémunéré. Dans ce cas, lorsque l'IM d'un agent est inférieur à l'indice minimum de traitement, son TIB est automatiquement calculé par référence à cet indice minimum de traitement.

Source : DGAFP, Réponse au questionnaire adressée par la rapporteure

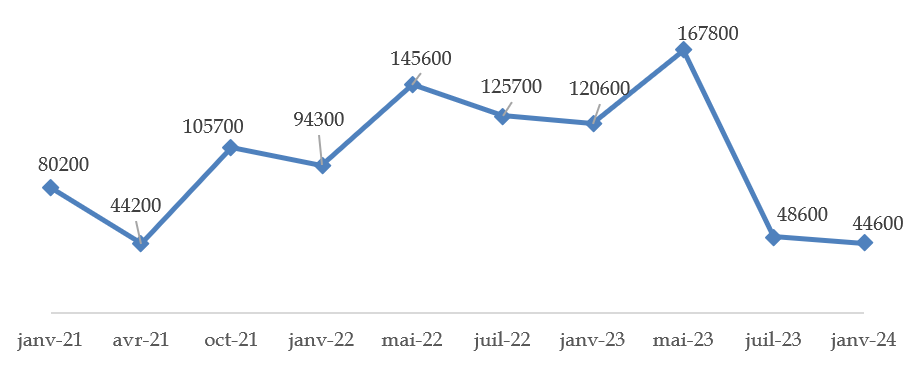

En conséquence, entre avril 2021 et juillet 2023, il a été observé une augmentation du nombre d'agents publics d'État dont le traitement indiciaire brut (TIB) était égal au Smic ou à un niveau très proche. Ce nombre a atteint un pic après la revalorisation du Smic horaire de mai 2023 ; les agents publics concernés représentaient alors 6,7 % du nombre total des agents de la fonction publique d'État. Cette proportion est donc moindre que celle observée dans le secteur privé mais demeure amputée de la part jouée par les fonctions publiques territoriale et hospitalière pour lesquelles la DGAFP ne dispose pas de données.

Nombre d'agents publics d'État donc le TIB est égal ou proche du Smic

Source : DGAFP, base de données INDIA-Rému

La direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) avertit néanmoins que « cette évaluation ne prend pas en compte l'ensemble de la rémunération des agents publics, laquelle comprend le plus souvent un régime indemnitaire dont la part dans la rémunération totale correspond, en moyenne, à près de 30 % pour les fonctionnaires de catégorie C de l'État ». Seuls certains agents contractuels à la rémunération fixée par référence au Smic sont donc véritablement rémunérés au niveau du Smic.

Que la part jouée par les indemnités dans leur rémunération permette aux agents publics d'éviter d'être payés strictement au niveau du Smic n'évite toutefois pas la pression exercée sur les rémunérations basses par un Smic galopant. De même, lors de la période récente, le problème de resserrement de l'éventail des rémunérations s'est posé au sein de la sphère publique avec la même acuité que dans le secteur privé (voir ci-après).

2. Les négociations salariales doivent permettre la résorption de ce phénomène

a) Cette situation s'est déjà produite dans un passé récent

La situation de smicardisation que connait l'économie n'est pas sans précédent récent. Ainsi qu'il a été dit, la proportion de salariés directement concernés par les revalorisations du Smic a augmenté continuellement de 1998 à 2005 pour atteindre 16,3 % de l'ensemble des salariés. Cette hausse était portée par de fortes revalorisations du Smic, dans un contexte de convergence des différents salaires minimaux ayant pris fin en 2005. Après ce sommet, la proportion avait diminué progressivement pour atteindre 9,8 % en 2010. « Les moindres augmentations du Smic horaire et la vigueur retrouvée de la négociation collective sous l'impulsion des pouvoirs publics après 2005 ont largement contribué à cette évolution »100(*), comme le soulignait le groupe d'experts sur le Smic en 2010.

De même, le resserrement de la distribution des salaires intervient après des années où les salaires les plus bas augmentaient plus modérément que les salaires plus élevés. L'écart qui résulte de cette compression des salaires réels est équivalent aux niveaux observés vers 2015 ou au début des années 2000. La DG Trésor relève ainsi que la situation actuelle n'est donc pas exceptionnelle.

b) Les sous-jacents de l'économie sont plutôt rassurants

Si toutes les inquiétudes ne sont pas dissipées pour l'avenir, les sous-jacents de l'économie redeviennent plutôt rassurants.

D'une part, à la suite du choc inflationniste exogène, provoqué par la reprise économique post-covid et la guerre en Ukraine, une boucle prix-salaire eut été possible. Ce risque semble en partie écarté comme la DG Trésor le confirmait aux rapporteures lors de son audition en avril 2024. La même hypothèse d'un retour à une inflation plus raisonnable était anticipée par l'organisation internationale du travail (OIT).

L'inflation a déjà largement ralenti ; sur un an, elle s'est établie à 2,2 % en avril 2024, après 2,3 % en mars 2024 (voir encadré ci-après). En outre, l'évolution salariale, déterminant à moyen terme de l'inflation, laisse suggérer une modération des salaires qui est rassurante pour le contexte macro-économique, bien que l'évolution de ces derniers soit désormais supérieure à l'inflation (voir infra). Sur ce point le contexte français s'écarte légèrement des sous-jacents de la zone euro dans laquelle les salaires ont légèrement accéléré au premier trimestre 2024.

Sans nouveau choc exogène, ces éléments laissent anticiper un ralentissement de l'inflation dans les mois à venir comme l'indique la DG Trésor. Le consensus des prévisionnistes anticipe ainsi une inflation moyenne à 1,9 % en 2025 pour la France.

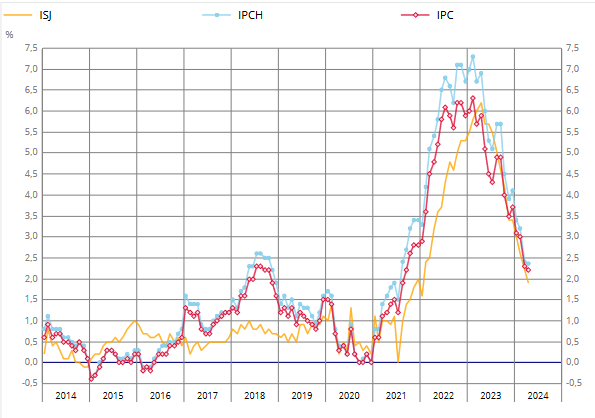

La décélération de l'inflation et les prévisions

En moyenne annuelle, l'inflation s'est établie à + 4,9 % en 2023. Comme indiqué supra, l'inflation a mené un reflux début 2024 pour a atteint + 2,2 % en avril 2024.

Évolution de l'inflation de 2014 à 2024

(en rouge, l'indice des prix à la consommation)

Source : Insee, informations rapides n° 117, 15 mai 2024

L'Insee note ainsi que cette diminution résulte d'un ralentissement des prix des produits alimentaires (+ 1,4 % en avril 2024 sur un an glissant, correspondant à un treizième mois consécutif de décélération) et des prix des produits manufacturés (- 0,1 % en avril 2024 sur un an glissant). L'inflation globale est donc principalement soutenue par la dynamique des prix dans le secteur des services, dont les entreprises répercutent leurs coûts salariaux des dernières années.

Le programme de stabilité 2024-2027 anticipe une diminution de l'inflation à + 2,5 % en moyenne annuelle pour 2024. En 2025, l'inflation continuerait sa décroissance pour atteindre + 1,7 % en moyenne annuelle. Comme pour 2024, les prix des services seraient quasiment l'uniquement moteur de cette inflation.

Source : Programme de stabilité 2024-2027, Insee (mai 2024)

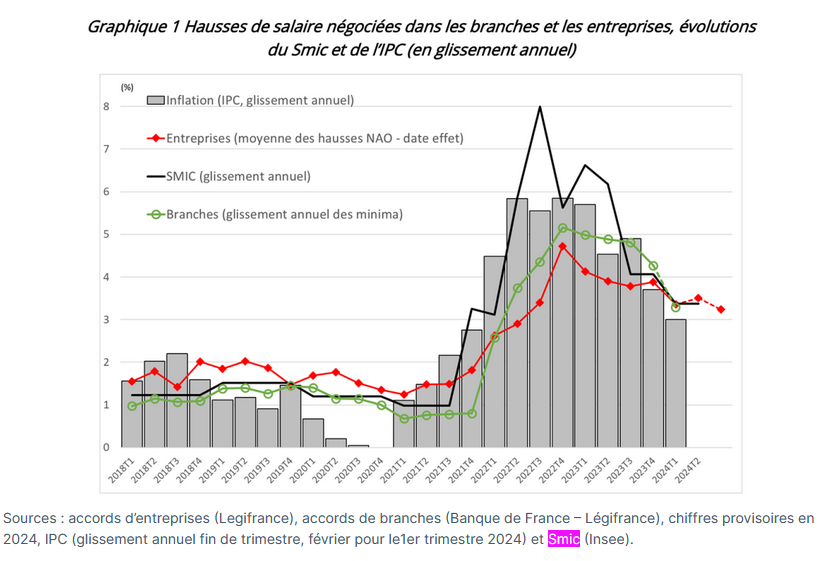

c) Les négociations salariales reprennent un rythme plus habituel et aboutissent à des hausses salariales

(1) La « désmicardisation » naturelle du secteur privé général

Ce retour à une inflation plus modérée devrait contribuer à retrouver un rythme plus apaisé de négociations salariales. Mise sous pression pendant deux ans, les entreprises et les branches ont retrouvé progressivement en 2024 une configuration plus habituelle dans laquelle les partenaires sociaux peuvent plus facilement négocier. Dans ce contexte, une diffusion plus large des hausses du Smic sur les grilles de salaires sont à anticiper.

Les négociations salariales, au niveau tant des branches que des entreprises, menées au cours du premier semestre 2024 ont conduit les hausses à désormais être supérieures à l'inflation. La Banque de France souligne que les accords salariaux d'entreprise signés début 2024 laissent penser que la hausse moyenne négociée dans les NAO sera de 3,4 % pour 2024. Les taux d'augmentation ralentiraient donc en comparaison à 2023 (+ 4 %) mais resteraient « à des niveaux historiquement élevés et au-dessus de l'inflation prévue en 2024 ». De même, pour les branches, la Banque de France estime que l'évolution nominale moyenne pour l'année 2024 des salaires minima devrait être de 3,3 %.

Ces hausses moyennes négociées correspondent peu ou prou à l'évolution du Smic sur un an. Ces hausses permettent donc un retour à une situation où les revalorisations du Smic n'écrasent plus la distribution des salaires. Pour les minima de branches, l'année 2023 avait même été marquée par un rattrapage important pour diffuser aux grilles salariales les augmentations soutenues du Smic (hausse de plus ou moins 5 %).

Évolution des hausses de salaire

négociées dans les branches et les entreprises

en comparaison

au Smic et de l'IPC (en glissement annuel)

Source : Banque de France (février 2024)

Les hausses moyennes négociées début 2024 dissimulent bien entendu un large éventail de situations selon les entreprises ou les branches. L'article de la Banque de France101(*) met en lumière qu'au moins 45 % des salariés sont couverts par des branches dont les NAO ont abouti à des hausses supérieures ou égale à 4 %, ce qui permettra donc, selon toute logique, de rétablir la conformité au Smic, voire de retrouver une marge par rapport au salaire minimal légal. Les auteurs de l'article citent l'exemple des branches des transports routiers, ou de la prévention-sécurité qui ont souhaité maintenir plus durablement leur grille au-dessus du Smic.

Sans que ces hausses ne suffisent nécessairement à rattraper les pertes de pouvoirs d'achat subis par les salariés en raison du choc inflationniste (voir infra), les rapporteures estiment cependant que la part des salariés rémunérés au niveau du Smic est amené à décroître. Au sein du secteur privé, la smicardisation, pris en ce sens strict, est un phénomène conjoncturel qui, en l'absence de retournement de la conjoncture économique, devrait se résorber pour retrouver les niveaux qui préexistaient à 2021.

(2) La question plus difficile du secteur social et médico-social

Les particularismes du secteur social et médico-social, liés aux financements publics et à l'encadrement par les pouvoirs publics des négociations salariales, rendent beaucoup plus complexe la désmicardisation du secteur, même si ce dernier bénéficiera de la décélération de l'inflation.

La DGCS indique aux rapporteures que la convention collective unique étendue (CCNUE) doit apporter des réponses aux problématiques exposées plus en amont de ce rapport et permettre de renforcer l'attractivité de la Bass. « La mesure bas salaire en préfiguration de la CCNUE actuellement en cours de négociation pourrait conduire à une revalorisation significative des bas de grilles et minima conventionnels ».

Cependant, la DGCS rappelle également que les négociations autour de cette convention se révèlent particulièrement tendue puisque l'accord de méthode signé à l'automne 2023, a fait l'objet d'une opposition majoritaire d'organisations syndicales. De même, une décision unilatérale d'Axess n'a pas été agréé par la ministre du travail, de la santé et des solidarités considérant que les 20 % de salariés non couverts par les conventions collectives nationales étaient exclues des revalorisations proposées alors que la CCNUE doit permettre de les intégrer. Le calendrier du Gouvernement prévoit toujours la conclusion d'un accord portant à tout le moins sur les classifications, les rémunérations et les congés avant la fin du mois de novembre 2024.

Quoi qu'il en soit, les hausses salariales et la diminution du nombre de salariés rémunérés au niveau du Smic ne pourront être possible qu'avec des efforts financiers importants de la branche autonomie, des départements et de l'État. Toutefois, dans un contexte de contrainte budgétaire forte sur les finances publiques, cette désmicardisation paraît beaucoup plus incertaine. Il convient de noter que 300 millions d'euros sont déjà compris dans l'objectif de dépenses de la branche autonomie fixé par LFSS 2024 en vue de financer des mesures de revalorisation des bas salaires, actuellement en cours négociation.

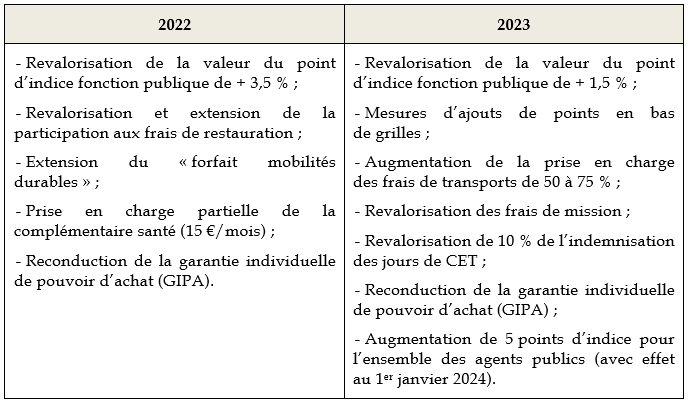

(3) La fonction publique : une désmicardisation en cours à encourager par une structuration de la négociation salariale

Le nombre d'agents publics de la fonction publique d'État dont le traitement indemnitaire brut est égal au Smic a déjà beaucoup reflué en janvier 2024. Plusieurs mesures générales ou catégorielles ont en effet été prises ces dernières années en soutien des rémunérations (voir tableau ci-dessous).

Tableau synthétisant les mesures en faveur

du pouvoir d'achat

des agents publics

Source : DGAFP, réponses au questionnaire des rapporteures

Pour accompagner cette désmicardisation, il conviendrait de structurer davantage une négociation salariale dans la fonction publique sur l'exemple, mutatis mutandis, du secteur privé. Les rapporteure prennent acte des ambitions du Gouvernement d'instaurer un cadre de négociations réunissant les employeurs des trois fonctions publiques et les organisations syndicales représentatives. Ces négociations devraient comporter un calendrier permettant d'anticiper les traductions budgétaires dans les textes législatifs financiers.

Par ailleurs, en vue de desserrer les rémunérations indiciaires, l'attribution, au 1er juillet 2023, de points d'indice majoré pour les « bas de grilles » des trois grades de la catégorie C et du 1er grade de la catégorie B a permis de rétablir une différence de rémunération selon les échelons et ainsi de retrouver une progression salariale au sein de ces grilles.102(*) Néanmoins, cette mesure a conduit à réduire les écarts séparant ces indices des échelons des 2ème et 3ème grades de la catégorie B et des grades de la catégorie A. Le Gouvernement n'a donc pas encore trouvé la réponse parfaite au tassement des grilles et cette problématique ne pourra faire l'économie, comme pour le secteur privé, de négociations avec les organisations syndicales.

Une réflexion d'ensemble est certainement à mener quant à la rémunération dans la fonction publique. Ainsi que le notait Catherine Di Folco, rapporteur pour avis de la commission des lois, en 2022103(*) : « Le système actuel montre ses limites. (...) la politique de rémunération indiciaire ne peut pas tout résoudre ; afin d'assurer l'attractivité de certains métiers, accorder une part importante au régime indemnitaire est nécessaire ».

* 93 Tendance à l'augmentation du nombre de salariés dont la rémunération est durablement bloquée au Smic ou à un niveau proche de celui-ci.

* 94 Rapport du groupe d'expert sur le Smic, 26 novembre 2021, p. 42.

* 95 Bilan de la négociation collective 2022, p. 296.

* 96 L. Baudry, E. Gautier et S. Tarrieu, « Quel effet de la hausse de l'inflation sur les accords de salaire de branche et d'entreprise en France ? », Annexe 6 du Rapport du groupe d'experts sur le Smic 2023.

* 97 Contribution adressée aux rapporteures.

* 98 Catherine Di Folco, avis n° 134 (2023-2024), 25 novembre 2023.

* 99 Article L.712-2 du code général de la fonction publique.

* 100 Rapport 2010 du groupe d'experts sur le Smic, p. 6, décembre 2010.

* 101 Laurent Baudry, Erwan Gautier et Sylvie Tarrieu (Banque de France), « Les hausses de salaire négociées pour 2024 : où en est-on ? », Billet de blog n° 349, 27 mars 2024.

* 102 Alors que, comme le note la DGAFP, « l'indice minimum de traitement s'appliquait uniformément aux agents des huit premiers échelons du 1er grade, des cinq premiers échelons du 2ème grade et du 1er échelon du 3ème grade de la catégorie C ainsi qu'aux deux premiers échelons du 1er grade de la catégorie B ».

* 103 Intervention en commission de Mme Catherine Di Folco sur les crédits du programme « Fonction publique » du PLF 2023, le mercredi 9 novembre 2022.