B. SI LE SMIC A PERMIS DE PRÉSERVER UNE PARTIE DU POUVOIR D'ACHAT DES SALARIÉS, SA HAUSSE RAPIDE A INDUIT DES DIFFICULTÉS POUR LES ENTREPRISES ET UN SENTIMENT BIEN RÉEL DE PAUPÉRISATION POUR LES SALARIÉS.

Dans le débat public, la smicardisation est généralement synonyme de paupérisation. Si le pouvoir d'achat des salariés a effectivement été affecté par la crise, le Smic indexé sur l'inflation, a plutôt été un facteur de modération de cette perte. La paupérisation a toutefois sans aucun doute été réellement ressentie par les salariés dont les revenus d'activité ont été « rattrapés par le Smic ». En outre, les entreprises ont également connu de réelles difficultés dans cette crise inflationniste les entravant dans leur politique salariale.

1. Le pouvoir d'achat des salaires a été malmené par l'inflation mais partiellement préservé par le Smic

La crise inflationniste a provoqué une chute importante du pouvoir d'achat des salaires nets. Selon l'Insee, la baisse de 2022 est la plus importante depuis 1996, exception faite du repli de 2021104(*). Cette diminution du pouvoir d'achat a été croissante selon le niveau de rémunération. Ainsi, les données de l'Insee montrent que, en euros constants, seuls les salaires en bas de la distribution ont connu une stabilité en 2022 (- 0,1 % pour les salaires en-deçà du 1er décile) grâce aux revalorisations du Smic indexé sur l'inflation. Le Smic a donc protégé les salariés de l'inflation au coeur de la crise.

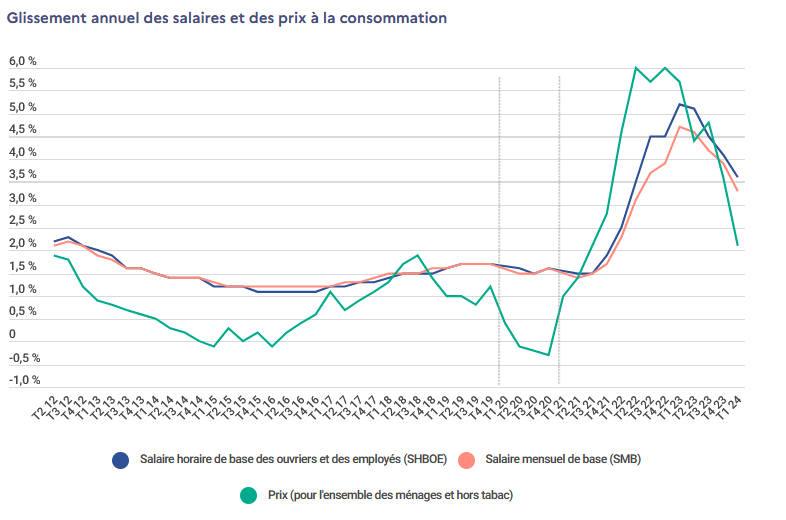

Cette baisse du pouvoir d'achat a toutefois été enrayée à la fin 2023 et en 2024. Les données agrégées de la Dares sur l'évolution des salaires en 2024105(*) mettent en lumière que les évolutions salariales dépassent désormais le niveau de l'inflation. Les premières observations indiquent que l'indice du salaire mensuel de base (SMB) de l'ensemble des salariés du secteur privé a augmenté de 3,3 % au 1er trimestre 2024 sur un an glissant. Toujours sur un an, l'indice du salaire horaire de base des ouvriers et des employés (SHBOE) a progressé de 3,6 % fin mars 2024. Alors que du second trimestre de 2021 au second semestre de 2023, ces deux indices étaient négatifs en euros constants (voir graphique ci-après), fin mars 2024, le SMB croît de 1,4 % et le SMB de 1,1 %.

Glissement annuel des salaires et des prix à la consommation

Source : Dares, mai 2024

Si le rattrapage des pertes subies ne sera vraisemblablement pas total, comme le note Haut Conseil des finances publiques (HCFP)106(*), l'année 2024 soutiendra bien le pouvoir d'achat des revenus d'activité. La même évolution peut être anticipée à moyen terme puisqu'une progression des salaires de 3,3 % reste prévue pour 2025 et 2026107(*).

Le ressenti spécifique de l'inflation par les salariés en Martinique

Le contexte particulier de l'insularité en Martinique implique une problématique générale de vie chère, indépendamment du retour de l'inflation sur le continent européen. De fait, partant d'un niveau de prix plus élevé à l'origine, la forte inflation a touché la Martinique avec retard et plus lentement : en 2023 les prix avaient augmenté de 5,9 % dans l'Hexagone contre 3,5 % sur la même période en Martinique.

Par conséquent, la question des revalorisations salariales se pose d'une manière différente en Martinique, d'autant que les difficultés financières connues par les entreprises locales exercent une forme de modération salariale : les défaillances d'entreprises ont augmenté de 51 % entre 2022 et 2023 contre 35 % en France entière.

Cette situation oriente également l'action de l'administration vers la prévention des difficultés et la communication autours des procédures de restructuration, et vers le suivi des actions en non-paiement de salaires avec un lien fort avec l'AGS. Mécaniquement, le suivi du dialogue social fait l'objet de moins de moyens, et la Deets de Martinique ne possède pas d'informations spécifiques en la matière.

Source : Deets de Martinique

2. Toutefois, le sentiment de paupérisation est bien présent chez les salariés

Généralement, les approches sociologiques pour définir le sentiment de déclassement social des salariés, soit retiennent une analyse du lien entre diplôme et la catégorie socio-professionnelle soit s'appuient sur le salaire perçu. Datant certes de quelques années, l'ouvrage de 2014108(*) Bien ou mal payés ? Les travailleurs du public et du privé jugent leurs salaires du Centre pour la recherche économique et ses applications (Cepremap) est à ce titre éclairant en ce qu'il s'appuie sur l'exploitation de l'enquête dite SalSa (les salaires vus par les salariés) pour laquelle un questionnaire a été adressé aux salariés privés et aux agents publics entre 2008 et 2011.

L'exploitation des réponses au questionnaire révèle d'abord aux auteurs que les salariés ont largement recours à la comparaison avec des références concrètes pour juger de leur niveau de satisfaction quant à leur salaire : « Ce n'est donc pas sous l'angle des catégories morales attendues, la justice ou le mérite, que les salariés évaluent leur salaire. Ils se réfèrent à des critères beaucoup plus concrets. Posée après que les personnes interrogées s'étaient déclarées « très satisfaites », « plutôt satisfaites », « plutôt mécontentes » ou « très mécontentes », la question « pourquoi ? » incitait les personnes salariées à argumenter en énonçant un ou plusieurs critères de satisfaction ou d'insatisfaction. De fait, l'expression la plus fréquente rencontrée dans leurs réponses, « par rapport à », exprime la volonté de situer son salaire de façon relative « par rapport à » une ou plusieurs grandeurs de référence, jugées fondamentales par le salarié. Que l'appréciation soit positive ou négative, les grandeurs invoquées sont très diverses, mais toujours concrètes »109(*).

Parmi ces grandeurs de référence, les auteurs notent que « le Smic constitue une référence fréquente pour les salariés déclassés au sens du salaire »110(*). L'enquête « SalSa » (2008-2011) révèle ainsi que 43 % des salariés des entreprises et 49 % des agents publics ont déjà comparé leurs salaires avec le Smic. En particulier, pour les employés et ouvriers, l'appréciation sur leur propre situation est portée en comparant les situations jugées « pires » que la leur : « Le regard est porté vers le bas. La référence qui sert à apprécier la situation présente est le Smic, terme qui pèse très lourd dans la constitution de l'axe principal »111(*). Que le Smic soit un point de référence majeur pour les ouvriers et employés explique le sentiment profond de déclassement ressenti lorsque ces salariés se retrouvent soudainement au niveau du Smic.

Avec une proportion de 17,3 % de salariés concernés par la revalorisation du Smic au 1er janvier 2023, ce sentiment de déclassement a bel et bien été partagé par un grand nombre de personnes qui, jusqu'alors, en étaient épargnées, comme la presse en a fait l'écho112(*). Il ressort également de nombreuses auditions des rapporteures qu'une part importante de salariés a ressenti ces dernières années une paupérisation soudaine. Le tassement des grilles de salaires, opéré depuis 2021, et le rattrapage de nombreux salariés par le Smic ont provoqué ce sentiment de rétrogradation sociale d'autant plus violent que certains salariés avaient dû attendre de nombreuses années pour que leur rémunération s'éloigne du niveau du Smic.

3. En outre, les hausses rapides de Smic ont induit des difficultés pour les entreprises

La période de revalorisation importante du Smic est intervenue dans un contexte de baisse de la productivité constatée depuis 2019. Cette décroissance de la productivité a été plus importante que celle des salaires réels et s'est poursuivie en 2022. En conséquence, la répartition de la valeur ajoutée depuis 2019 a évolué en faveur de la masse salariale113(*). Cette évolution fait figure d'exception au sein de l'OCDE, selon le rapport économique et financier (RESF) pour 2024, puisque, contrairement aux autres membres de l'organisation, « les coûts unitaires de main-d'oeuvre ont augmenté plus vite que les bénéfices unitaires entre fin 2019 et le 1er trimestre 2023, notamment grâce à une plus forte proportion de salariés au Smic »114(*).

Plus concrètement, les hausses soutenues du Smic et, par transitivité, des minima de branche ont eu d'importantes incidences pour les entreprises. Ainsi que le rappelle la CPME, dans sa contribution adressée aux rapporteures, l'augmentation des minima de branche a une incidence directe en entreprise :

- « soit parce que l'entreprise rémunère au niveau des minima de branche et subit ainsi régulièrement une augmentation de sa masse salariale brute, ce qui a un impact direct et immédiat sur sa trésorerie ;

- soit, lorsque l'entreprise rémunère au-delà des minima de branche, du fait de la « pression » exercée par la réévaluation de ces minima, qui peuvent se rapprocher voire rattraper la grille de salaire interne de l'entreprise ». Pour maintenir sa politique d'attractivité, l'employeur, s'il en a les moyens, ne peut que répercuter sur les salaires de l'entreprise les augmentations salariales des branches.

Si le taux de marge des sociétés non financières (SNF) a légèrement progressé sur la période 2022-2023, il demeure tout de même sujet aux évolutions du coût réel du travail et a fini par se contracter au dernier trimestre de 2023 (- 0,8 point)115(*). Le taux de marge global recouvre en outre des situations très diverses et se trouve majoré par les marges importantes des branches liées à l'énergie116(*).

Dans ce contexte, les rapporteures constatent qu'une partie des entreprises, soumises également à la hausse des coûts ont dû limiter les augmentations de salaires afin de maintenir leur compétitivité-prix. L'U2P signale ainsi, dans sa réponse au questionnaire des rapporteures, que les hausses salariales n'ont parfois pas pu être à la hauteur des attentes des salariés car « les entreprises ne répercutaient pas le coût de l'inflation sur leur devis ou le prix de vente pour préserver l'activité de l'entreprise ». Une étude de février 2024 menée par Bpifrance, Le Lab et Rexecode portant sur la situation des TPE et PME indiquait, par exemple, que plus des deux-tiers des dirigeants de TPE-PME employant des personnes à des salaires proches du Smic se disaient contraints dans les augmentations salariales. Une majorité d'entre eux mentionnaient comme motif principal le manque de marges financières de leur entreprise117(*).

* 104 Insee, novembre 2023.

* 105 Dares, Évolution des salaires de base dans le secteur privé : résultats provisoires du 1er trimestre 2024, mai 2024.

* 106 Avis n° HCFP-2024-2 relatif aux prévisions macroéconomiques associées au Programme de stabilité pour les années 2024 à 2027, 16 avril 2024, p. 11.

* 107 Banque de France, Projections macroéconomiques intermédiaires, mars 2024.

* 108 Christian Baudelot, Damien Cartron, Jérôme Gautié, Olivier Godechot, Michel Gollac, et al.. Bien ou mal payés ? : Les travailleurs du public et du privé jugent leurs salaires. Éditions rue d'Ulm, pp. 228, 2014, Cepremap.

* 109 Cepremap, p. 67.

* 110 Cepremap, p. 215.

* 111 Cepremap, ouvrage cité, p. 86.

* 112 Alice Galopin, « On est payés au ras des pâquerettes : cinq salariés rémunérés juste au-dessus du Smic racontent leur sentiment de déclassement », France Info, 1er mai 2024.

* 113 Rapport économique social et financier annexé au PLF pour 2024, p. 36.

* 114 Idem.

* 115 Insee, Note de conjoncture, 14 décembre 2023.

* 116 Banque de France, Projections macroéconomiques de septembre 2023.

* 117 Bpifrance Le Lab et Rexecode, Baromètre « Trésorerie, Investissement et Croissance des PME / TPE » du 1er trimestre 2024, 27 février 2024.