B. RENFORCER LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME

La baisse annuelle de la prévalence prévue par le PNLT 2023-2027 est de 1 point en 2025-2027, ce qui est analogue à la baisse annuelle prévue par les plans précédents175(*).

Compte tenu du niveau élevé de cette prévalence (environ 25 %), il importe qu'un effort de cet ordre puisse être soutenu sur une vingtaine d'années.

Cet objectif, bien qu'ambitieux, semble pouvoir être approché.

En effet, un phénomène majeur est la récente baisse du tabagisme chez les jeunes176(*) qui, si elle se maintenait, permettrait à la France d'enclencher enfin le mécanisme de baisse structurelle de la prévalence constatée dans la plupart des pays de l'OCDE depuis les années soixante. Cela implique d'être particulièrement vigilant afin d'éviter que les industriels du tabac parviennent à contrecarrer ce phénomène (ou à le remplacer par une dépendance à d'autres produits contenant de la nicotine).

Une augmentation du prix des produits du tabac de par exemple 5 % par an (soit 3,25 % hors inflation de 1,75 %), permettrait d'accélérer significativement cette baisse.

Un plus grand taux de succès des tentatives de sortie du tabagisme, par exemple par un recours accru à la cigarette électronique (si l'efficacité de celle-ci comme instrument de sevrage était confirmée) aurait vraisemblablement un impact modeste, non pris en compte par le tableau ci-après.

Scénario indicatif d'évolution de la

prévalence du tabagisme quotidien

(2025-2050)

|

Par an |

Au bout de 25 ans |

|

|

Prévalence en 2024 (% de la population de 18-75 ans) |

25,01 |

|

|

Principaux facteurs d'évolution (hypothèses) |

-0,6 |

-15,0 |

|

Dont : |

||

|

Augmentation du prix des produits du tabac d'au moins 3,25 % par an hors inflation |

-0,22 |

-5,02 |

|

Remplacement générationnel, avec maintien de la faible prévalence du tabagisme constatée chez les jeunes au cours des dix dernières années (« sécurisée » par des politiques adaptées) |

-0,4 |

-10,0 |

|

Prévalence en 2050 (% de la population de 18-75 ans) |

10,0 |

Les chiffrages sont explicités ci-après dans le texte.

1 Par convention.

2 Il s'agit d'une estimation basse. Le précédent de 2018-2020 suggère que cet impact pourrait être accru par une modulation du taux annuel de 5 % (3,25 % hors inflation) de manière à permettre certaines années une augmentation supérieure (par exemple de 10 %).

Source : Mecss du Sénat

1. La cigarette électronique : un moyen efficace de sortie du tabagisme avec un encadrement par un professionnel de santé

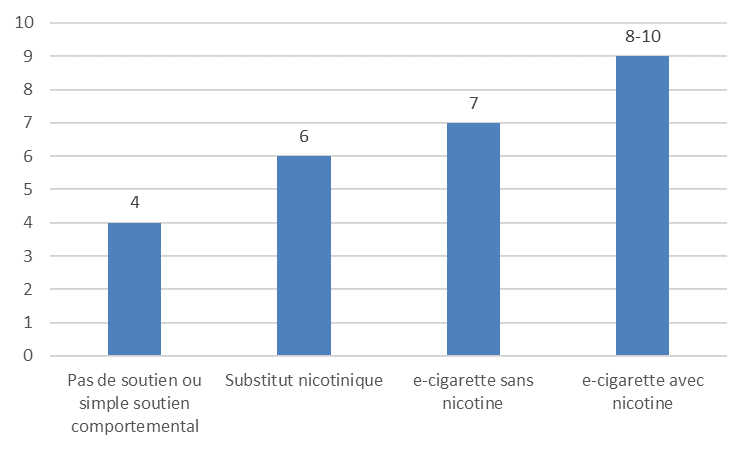

a) La proportion de patients qui réussissent à arrêter de fumer serait de 6 % avec les substituts nicotiniques et de 8 % à 10 % avec une cigarette électronique utilisant de la nicotine

Selon une récente « revue Cochrane »177(*) réalisée à partir du suivi de plusieurs groupes de patients, le taux d'arrêt du tabagisme serait de 6 % avec un substitut nicotinique et de 8 % à 10 % avec une cigarette électronique utilisant de la nicotine.

Il ne serait pas possible, selon cette étude, de déterminer si les effets indésirables de la cigarette électronique sont plus fréquents ou graves que ceux des substituts nicotiniques178(*).

Taux de succès des tentatives d'arrêt du tabac selon différents procédés

(en %)

Le succès est défini ici comme l'absence de reprise de la consommation au bout de six mois.

Source : Nicola Lindson, Ailsa R. Butler, Hayden McRobbie, Chris Bullen, Peter Hajek, Rachna Begh, Annika Theodoulou, Caitlin Notley, Nancy A Rigotti, Tari Turner, Jonathan Livingstone-Banks, Tom Morris, Jamie Hartmann-Boyce, « Electronic cigarettes for smoking cessation », Cochrane Database of Systematic Reviews, 2024, n° 1

En France, le Haut Conseil de la santé publique a publié en 2021 un avis179(*) défavorable au recours à la cigarette électronique comme moyen de sortir du tabagisme, du fait notamment de rares effets indésirables graves (pneumopathies notamment), d'un possible effet de « porte d'entrée » dans le tabagisme et d'études alors jugées peu concluantes en termes d'efficacité.

L'« étude Cochrane » précitée suggère que l'évolution des connaissances pourrait amener le HCSP à revoir sa position. Par ailleurs, des fumeurs peuvent spontanément recourir à la cigarette électronique pour sortir du tabagisme.

Certains États ont choisi d'adopter des politiques différentes. À titre d'illustration, au Royaume-Uni, des cigarettes électroniques sont distribuées à des populations ciblées, dans une perspective de réduction des risques. En France, le professeur Lowenstein a indiqué aux rapporteures être favorable à une telle approche.

Toutefois, comme le montre le graphique ci-avant, l'avantage de la cigarette électronique par rapport aux substituts nicotiniques reste modeste. Le nombre de personnes concernées ne représenterait vraisemblablement chaque année qu'une minorité des 30 % de fumeurs tentant d'arrêter de fumer. Enfin, il reste à déterminer si une telle politique présenterait une balance bénéfices-risques favorable.

Pour ne pas interférer avec les décisions à venir des autorités sanitaires, le présent rapport ne fait pas de proposition à ce sujet.

b) L'absence de lien entre l'usage de la cigarette électronique dans une population donnée et le recul du tabagisme

Les études précitées analysées par la « revue Cochrane » indiquent les taux de succès des tentatives de sortie du tabagisme supervisées par un professionnel de santé.

Une autre question est de savoir si un recours important à la cigarette électronique dans une population donnée, y compris sans supervision par un professionnel de santé, est un facteur de baisse du tabagisme.

En particulier, la cigarette classique et la cigarette électronique ne sont pas exclusives l'une de l'autre, la moitié180(*) des utilisateurs de la seconde recourant également à la première.

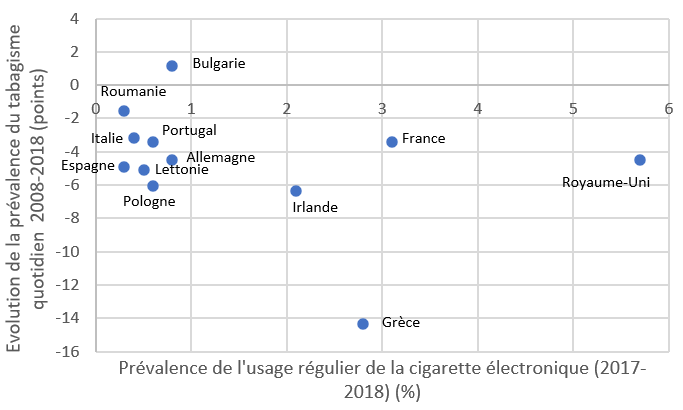

Pour tenter de répondre à cette question, les rapporteures ont croisé les données de l'OCDE sur la prévalence du tabagisme avec une récente étude sur le recours à la cigarette électronique dans les États européens.

Les données suggèrent l'absence de lien entre le recours de la population d'un pays à la cigarette électronique et la diminution de la prévalence du tabagisme, comme le montre le graphique ci-après.

Corrélation entre la prévalence de l'usage régulier de la cigarette électronique (2017-2018) et l'évolution de la prévalence du tabagisme quotidien depuis 2008

Les données sont issues des sources suivantes :

- pour la prévalence de la cigarette électronique : Silvano Gallus et al., « Electronic Cigarette Use in 12 European Countries: Results From the TackSHS Survey », Journal of Epidemiology, volume 33, n° 6, 2023 ;

- pour l'évolution de la prévalence du tabagisme : OCDE ( https://data.oecd.org/healthrisk/daily-smokers.htm). Les données manquantes pour 2008 et 2018 ont été interpolées de manière linéaire.

NB : dans le cas du Royaume-Uni, la prévalence de la cigarette électronique concerne la seule Angleterre.

Source : Mecss du Sénat, d'après les sources indiquées

Ainsi, le Royaume-Uni, parfois mis en avant comme un exemple de succès d'un État ayant réduit la prévalence du tabagisme grâce à un recours important à la cigarette électronique (5,7 % d'utilisateurs réguliers), n'a pas davantage réduit la prévalence du tabagisme quotidien depuis 2008 que la moyenne des autres États de l'OCDE.

La France et la Grèce, où l'usage régulier de la cigarette électronique se situe autour de 3 %, ont connu des diminutions très différentes du tabagisme, de respectivement 3,4 points (passage de 28,8 % à 25,4 %) et 14,3 points (passage de 39,7 % à 25,4 %). Par ailleurs, dans le cas de la France, la diminution de la prévalence du tabagisme s'explique notamment par les mesures prises en 2016-2018181(*).

Le recours à la cigarette électronique semble d'autant plus devoir être envisagé avec précaution que la plupart des consommateurs utilisent de la nicotine.

2. Augmenter le prix des produits du tabac d'au moins 3,25 % par an hors inflation d'ici 2040

L'instrument de politique publique le plus efficace pour réduire la prévalence du tabagisme est une augmentation forte et régulière du prix des produits du tabac.

Ainsi, selon l'OMS, « l'augmentation des taxes sur les produits du tabac est la mesure de lutte antitabac la plus efficace »182(*).

Cela est reconnu par le Gouvernement, même s'il ne prévoit pas d'augmentation de la fiscalité des cigarettes. Ainsi, comme Aurélien Rousseau, alors ministre de la santé et de la prévention, l'indique dans son « édito » au PNLT 2023-2027, « le levier du prix, c'est ce qui fonctionne le mieux ».

La quasi-totalité des études disponibles concernent l'élasticité-prix de la demande de cigarettes (c'est-à-dire la manière dont le prix influe sur le nombre total de cigarettes vendues), et non la manière dont la prévalence du tabagisme (c'est-à-dire la proportion de fumeurs dans la population) dépend d'une augmentation du prix de la cigarette, qui est, on l'a vu, ce qui importe du point de vue de la santé publique.

Certaines études183(*) suggèrent qu'aux Etats-Unis l'élasticité-prix de la demande de cigarettes proviendrait pour environ la moitié de la baisse du nombre de fumeurs et la moitié de celle du nombre de cigarettes par fumeur.

Il ne semble pas exister de telle étude dans le cas de la France.

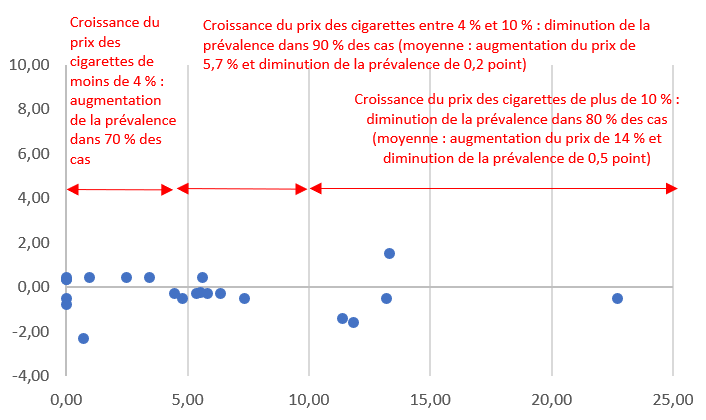

On observe toutefois que même s'il n'existe pas de corrélation, au sens statistique du terme, entre croissance du prix du paquet de cigarettes et évolution du taux de prévalence du tabagisme, la première conditionne fortement la seconde, comme le montre le graphique ci-après.

Impact de la croissance du prix du paquet de cigarettes sur la prévalence du tabagisme (2001-2022)

Les prévalences absentes ont été interpolées de manière linéaire.

Source : Mecss du Sénat, d'après des données de l'OFDT

Schématiquement, si une année donnée le prix des cigarettes augmente de moins de 4 %, la prévalence du tabagisme augmente ; si elle augmente de plus de 4 %, elle diminue (d'environ 0,2 point pour une augmentation autour de 5 %).

Augmenter le prix des cigarettes de 5 % par an jusqu'en 2040 permettrait de porter le prix du paquet de 20 cigarettes de 12 euros aujourd'hui à 25 euros en 2040 (20 euros en euros de 2024184(*)). À titre de comparaison, le prix actuel est de plus de 20 euros en Nouvelle-Zélande et 25 euros en Australie.

Ce taux d'augmentation de 5 % par an suppose une inflation « normale », d'environ 1,75 %. L'expérience récente montrant que l'inflation peut fortement fluctuer, il paraît préférable de fixer une cible de taux d'augmentation hors inflation. Celle-ci serait alors de 3,25 %.

Il s'agit d'un minimum, des augmentations de prix supérieures étant parfois suggérées. Ainsi, l'Alliance contre le tabac préconise une augmentation de 10 % par an. Toutefois une telle augmentation risque de ne pouvoir être soutenue sur le long terme. Une solution intermédiaire serait de moduler la hausse de prix de 5 % par an de manière à permettre certaines années une augmentation de plus de 10 %. En effet, le précédent de 2018-2020 suggère que l'impact sur la prévalence pourrait être considérablement accru185(*).

Comme indiqué supra, les estimations du marché parallèle (marché transfrontalier, contrebande et contrefaçon) par l'industrie du tabac sont nettement supérieures à celles disponibles par ailleurs.

Sous l'hypothèse d'une élasticité-prix de -0,4, une augmentation des tarifs de 3,25 % par an (en plus de l'actuelle indexation sur l'inflation) accroîtrait les recettes fiscales de 2040 d'environ 5 milliards d'euros.

L'impact de l'augmentation de la fiscalité du tabac sur les buralistes doit être relativisé (cf. I.B. supra). En particulier, si l'on omet le rôle du tabac comme « produit d'appel », il résulte du mécanisme de la « remise »186(*) qu'une augmentation du prix du tabac se traduit normalement par une augmentation des bénéfices des buralistes187(*). On pourrait renforcer ce phénomène en augmentant le prix de vente des cigarettes non seulement par une augmentation de la fiscalité, mais aussi par une augmentation du taux de remise.

Proposition n° 4 : Augmenter le prix des produits du tabac d'au moins 3,25 % par an hors inflation jusqu'en 2040, par la fiscalité et par une augmentation du taux de rémunération des buralistes.

Une nouvelle augmentation de la fiscalité du tabac rendrait d'autant plus nécessaire de renforcer la lutte contre le marché parallèle.

Il convient tout d'abord de réaliser des travaux d'estimation du marché parallèle, comme le prévoit le « plan tabac » 2023-2025 de la DGDDI. Ces travaux devront chiffrer le nombre de cigarettes vendues dans ce cadre selon une méthodologie fiable et transparente, distinguant commerce transfrontalier licite, contrebande et contrefaçon.

Le nombre de cigarettes vendues dans ce cadre devra bien entendu être réduit.

Cela implique de renforcer la lutte contre le commerce illicite et de réaliser des actions de prévention ciblées vers les publics s'approvisionnant dans le cadre du commerce transfrontalier licite.

La France devrait promouvoir une révision en ce sens des directives tabac188(*). La Commission européenne devait présenter depuis la fin de l'année 2021 une révision de ces textes, mais cela a sans cesse été repoussé.

La fixation d'un prix ou d'une fiscalité minimum sont toutefois loin de faire consensus, en raison du lobbying de l'industrie du tabac, mais aussi des différences de niveau de vie entre États membres.

Un sujet connexe est celui du sur-approvisionnement volontaire des pays limitrophes de la France par l'industrie du tabac, afin de favoriser le contournement de la fiscalité française. Frédéric Valletoux, alors député, a déposé en 2023 une proposition de loi189(*) visant à ce que la France applique le protocole de 2012 « Pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac » à la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (cf. encadré ci-après). Concrètement, cela impliquerait de fixer chaque année par arrêté les quantités maxima de produits du tabac susceptibles d'être livrées aux buralistes. Selon les termes de l'exposé des motifs, il s'agirait pour la France de « montrer l'exemple », afin de favoriser une révision de la directive des produits du tabac qui rendrait de tels quotas obligatoires. Lors de son audition par la commission des affaires sociales du Sénat le 21 mai 2024, Frédéric Valletoux a confirmé souhaiter une telle évolution.

Le protocole de 2012 « Pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac » à la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac

La France a signé ce protocole en 2013 et l'a ratifié en 2015. Il est entré en vigueur en 2018. Comme la convention-cadre, il définit des bonnes pratiques plutôt que des règles contraignantes.

Son article 7 prévoit que chaque État partie, conformément notamment à son droit national, « exige que toutes les personnes physiques et morales prenant part à la chaîne logistique du tabac des produits du tabac et du matériel de fabrication (...) contrôlent les ventes à leurs clients afin de s'assurer que les quantités sont proportionnées à la demande de ces produits sur le marché où ils sont destinés à être vendus ou utilisés ».

Selon son article 10, chaque État partie, s'il y a lieu et conformément notamment à son droit national, exige que les industriels du tabac « fournissent des produits du tabac ou du matériel de fabrication seulement en quantités proportionnées à la demande de ces produits sur le marché où ils sont destinés à être vendus au détail ou utilisés ».

Son article 8 prévoit quant à lui que « les Parties conviennent d'instaurer, dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent Protocole, un régime mondial de suivi et de traçabilité ». La réunion des Parties au Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac s'est réunie en février 2024, sans avancées majeures.

Proposition n° 5 : Chiffrer selon une méthodologie fiable et transparente le nombre de cigarettes vendues dans le cadre du marché parallèle, et réduire ce nombre, par un renforcement de la lutte contre le commerce illicite, par des actions de prévention ciblées dans le cas du commerce transfrontalier licite, et en promouvant une révision en ce sens des directives tabac (harmonisation des prix à la hausse, application obligatoire des règles sur l'approvisionnement proportionné des marchés prévues par le protocole de 2012 à la convention de l'OMS sur la lutte antitabac).

3. Soutenir la récente tendance à la baisse de l'entrée des jeunes dans le tabagisme

Comme précédemment indiqué, contrairement à ce qui s'est produit dans la plupart des États de l'OCDE, la tendance spontanée à la baisse de la prévalence du tabagisme qu'on y observe depuis les années soixante ne s'est pas produite en France.

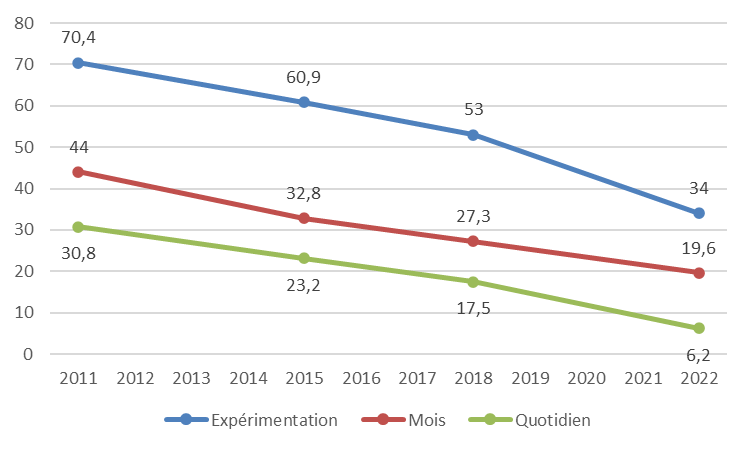

Néanmoins, la prévalence du tabagisme chez les jeunes est en fort recul. Alors qu'en 2011 la prévalence du tabagisme quotidien des lycéens était de 30,8 %, soit un taux analogue à celui observé en population générale, elle était en 2022 de 6,2 %.

Usage du tabac au lycée

(en %)

Source : OFDT (données transmises aux rapporteures)

Le renouvellement générationnel devrait donc susciter mécaniquement une baisse progressive du tabagisme. En effet, 90 % des dépendances au tabac se développent avant 18 ans.

La diminution du tabagisme chez les jeunes s'explique en grande partie par l'augmentation du prix des cigarettes190(*).

Les industriels du tabac s'efforcent bien entendu d'enrayer cette baisse de leur chiffre d'affaires, grâce au tabac à chauffer191(*) et, dans une moindre mesure, à la cigarette électronique192(*) (dont le marché est plus concurrentiel).

C'est donc à juste titre que le PNLT 2023-2027 fixe l'objectif d'une « génération sans tabac » en 2032, et que le premier de ses deux « piliers » consiste à « prévenir l'entrée dans le tabagisme, en particulier chez les plus jeunes - en réduisant l'accessibilité financière du tabac, en sortant le tabac des espaces quotidiens ou encore en encadrant les produits du vapotage attractifs auprès des jeunes »193(*).

a) Assurer le respect de l'interdiction de vente aux mineurs

Il convient donc en premier lieu d'assurer le respect de l'interdiction de vente aux mineurs des produits du tabac et des dispositifs de vapotage (cf. III.A. supra).

b) Mieux encadrer la vente de produits contenant de la nicotine

La cigarette électronique utilisant de la nicotine, si elle paraît utile dans des tentatives de sortie du tabagisme encadrées par des professionnels de santé, semble d'une manière générale peu réduire la prévalence du tabagisme (cf. supra).

Par ailleurs, elle n'est pas dépourvue de tout risque pour la santé, et, bien que le phénomène paraisse marginal, elle peut servir de point d'entrée dans le tabagisme.

Il convient donc de trouver un équilibre entre, d'une part, la nécessité de préserver l'accès à la cigarette électronique pour permettre à des fumeurs d'arrêter de fumer et, d'autre part, le souci de ne pas en favoriser à l'excès le développement.

Les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique, ou « puffs », visent spécifiquement les jeunes. Il faut donc se réjouir de ce que les deux chambres du Parlement soient parvenues à un accord sur la proposition de loi tendant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique194(*).

Actuellement, malgré un régime s'écartant sur certains points de celui des produits du tabac (fiscalité, monopole de vente...), la cigarette électronique est fortement encadrée. L'interdiction de la publicité195(*) et l'interdiction de la vente aux mineurs196(*) font consensus. Certaines dispositions sont parfois contestées, comme l'interdiction de vapoter dans les lieux publics197(*) ou certaines mesures du PNLT (limitation des arômes198(*), instauration du paquet neutre). Toutefois, comme indiqué supra, il n'est pas évident à ce stade que les avantages de la cigarette électronique l'emportent sur ses inconvénients.

Le véritable sujet selon les rapporteures est l'encadrement de la vente de produits contenant de la nicotine. Il convient d'aller plus loin sur de point, en interdisant la vente aux mineurs non seulement des produits du vapotage199(*), mais aussi des autres produits contenant de la nicotine200(*), et en réduisant les points de vente aux seuls bureaux de tabac et commerces spécialisés, comme suggéré par une récente proposition de loi201(*) de la sénatrice Alexandra Borchio Fontimp202(*). L'instauration d'une licence pour les commerces spécialisés pourrait en outre faciliter le contrôle.

Les rapporteures ne proposent pas en revanche d'instaurer une taxation des produits du vapotage, afin d'éviter le risque d'un report de certains consommateurs vers le tabac.

Proposition n° 6 : Mieux encadrer la vente de produits contenant de la nicotine, en la limitant aux bureaux de tabac et aux magasins spécialisés et en interdisant leur vente aux mineurs, voire en instaurant une licence pour les magasins spécialisés.

4. Mener à bien comme prévu l'alignement de la fiscalité du tabac à chauffer sur celle des cigarettes

L'article 15 de la LFSS 2023 prévoit d'aligner d'ici le 1er janvier 2026 la fiscalité du tabac à chauffer sur celle des cigarettes.

Cette augmentation doit être effectivement menée à terme.

Contrairement à ce que le suggèrent les industriels du tabac, le tabac à chauffer étant plus nocif que la cigarette électronique, son usage ne saurait être encouragé comme substitut à la cigarette. Cela implique de résister au fort lobbying du secteur.

L'affirmation des industriels du tabac selon laquelle les pouvoirs publics devraient favoriser le tabac à chauffer

Pour faire face au recul des ventes de cigarettes sur leurs principaux marchés, les industriels du tabac s'efforcent de se diversifier en développant le tabac à chauffer (dont le marché est moins concurrentiel que celui de la cigarette électronique)203(*).

Aussi, ils tendent à présenter la cigarette électronique et le tabac à chauffer comme deux alternatives plus ou moins équivalentes à la cigarette classique, moins nocives que celles-ci et qu'il conviendrait donc de promouvoir. En particulier, si la cigarette électronique n'est pas soumise à la fiscalité des produits du tabac, tel est le cas du tabac à chauffer, dont la fiscalité devrait donc, selon l'industrie du tabac, être allégée.

Toutefois une revue de littérature de 2021 conclut, dans le cas du tabac à chauffer, que « les études évaluant l'impact du [tabac chauffé] sur la santé humaine sont rares », que « la plupart d'entre elles ont été menées par l'industrie du tabac », que « les preuves sont insuffisantes pour conclure que [le tabac chauffé] serait moins dangereux que les cigarettes classiques » et que « [le tabac chauffé] peut être beaucoup plus nocif que les cigarettes électroniques, notamment en émettant des carbonyles (acroléine, acétaldéhyde, formaldéhyde) et des [hydrocarbures aromatiques polycycliques] »204(*).

Proposition n° 7 : Mener à bien, comme prévu par la loi, l'alignement de la fiscalité du tabac à chauffer sur celle des cigarettes.

* 175 La baisse annuelle de la prévalence prévue par le PNRT 2014-2019 et le PNLT 2018-2022 était de respectivement 1,2 point (2019-2024) et 1,1 point (2020-2027).

* 176 Alors qu'en 2011 la prévalence du tabagisme quotidien des lycéens était de 30,8 %, soit analogue à celle de la population générale, elle était en 2022 de 6,2 %.

* 177 Cochrane, dont le siège est au Royaume-Uni, est une organisation à but non lucratif fournissant des informations pour la prise de décision en santé, réunies dans la « bibliothèque Cochrane » (possédée par Cochrane et publiée par l'éditeur américain Wiley). Ses revues systématiques des travaux scientifiques disponibles sur un sujet donné font référence.

* 178 « Nous ne savons pas s'il existe une différence entre le nombre d'effets indésirables qui se produisent lors de l'utilisation des cigarettes électroniques à la nicotine et ceux provoqués par les substituts nicotiniques, l'absence de soutien ou un simple soutien comportemental. (...) Un faible nombre d'effets indésirables, y compris des effets indésirables graves, ont été rapportés dans des études comparant les cigarettes électroniques à la nicotine aux substituts nicotiniques » (traduction par les rapporteures).

* 179 Haut Conseil de la santé publique, Avis relatif aux bénéfices-risques de la cigarette électronique, 26 novembre 2021.

* 180 54,6 % en France en 2017-2018 (selon Silvano Gallus et al., « Electronic Cigarette Use in 12 European Countries: Results From the TackSHS Survey », Journal of Epidemiology, volume 33, n° 6, 2023).

* 181 Première campagne « Mois sans tabac » (2016), instauration du paquet neutre (2017), première hausse de la fiscalité (2018, d'autres hausses ayant lieu en 2019 et 2020).

* 182 Organisation mondiale de la Santé, Rapport de l'OMS sur l'épidémie mondiale de tabagisme, 2021 - Les produits nouveaux et émergents, 2021.

* 183 Centers for Disease Control and Prevention (CDC), « Response to increases in cigarette prices by race/ethnicity, income, and age groups-United States, 1976-1993 », Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR), 31 juillet 1998 ; 47(29):605-9. Selon cet article, aux Etats-Unis, en 1976-1993, l'élasticité-prix aurait été de - 0,15 pour la prévalence et de - 0,10 pour la consommation, conduisant à une élasticité-prix totale de - 0,25. Cet ordre de grandeur est repris dans International Agency for Research on Cancer (IARC), « Effectiveness of Tax and Price Policies for Tobacco Control », IARC handbooks of cancer prevention: tobacco control, volume 14, 2011.

* 184 Selon l'hypothèse d'une inflation de 1,75 % par an.

* 185 En 2017-2020, les prix ont augmenté d'environ 40 % au total, et la prévalence a diminué d'environ 4 points. Toutefois cela n'a pas été le cas lors de la hausse de prix de 2003-2004 (en 2003-2004, la hausse des prix, également d'environ 40 % au total, a correspondu à une baisse de la prévalence de seulement 1 point).

* 186 Le mécanisme de la remise est présenté en annexe II.

* 187 La rémunération des buralistes, ou « remise », est fixée réglementairement en proportion du prix de vente des cigarettes (elle est actuellement fixée à 10,19 %). En supposant une élasticité-prix de la demande de -0,4, une augmentation de 10 % du prix des cigarettes réduit le nombre de cigarettes vendues de 4 % et augmente le chiffre d'affaires (et donc la rémunération des buralistes) de (0,96×1,1-1)×100 = 5,6 %.

* 188 Directive 2011/64/UE, relative à la structure et aux taux d'accises applicables aux produits du tabac, et article 32 de la directive 2008/118/CE, relatif aux seuils de présomption de détention de tabacs et de boissons alcoolisées à des fins commerciales.

* 189 Proposition de loi n° 1834 visant à appliquer le protocole de l'Organisation mondiale de la santé définissant des quotas de livraison de tabac pour empêcher les cigarettiers d'alimenter le commerce parallèle (7 novembre 2023).

* 190 « Enfin, son prix [du tabac], jugé excessif, est massivement invoqué parmi les motifs de disgrâce de la cigarette (qualifiée de « gouffre à fric »), en particulier parmi les jeunes de milieux populaires (sans argent de poche) » (Ivana Obradovic, Attitudes, Représentations, Aspirations et Motivations lors de l'Initiation aux Substances psychoactives - enquête ARAMIS, OFDT, octobre 2019).

* 191 Avec les dispositifs IQOS (Philip Morris), Pulze (Imperial Tobacco Seita), Ploom (Japan Tobacco International), Glo (British Américan Tobacco).

* 192 VEEV(Philip Morris), JAI (Imperial Tobacco Seita), Logic (Japan Tobacco International), Vuse (British Américan Tobacco).

* 193 Le second « pilier » consiste à « mieux accompagner les fumeurs vers l'arrêt du tabac, en particulier les plus modestes d'entre eux ».

* 194 Cf. texte n° 457 de la commission mixte paritaire déposé le 21 mars 2024 et, au Sénat, le rapport n° 304 (2023-2024) de M. Khalifé Khalifé, déposé le 31 janvier 2024.

* 195 Article L. 3513-4 du code de la santé publique.

* 196 Article L. 3513-5 du code de la santé.

* 197 Article L. 3513-6 du code de la santé publique.

* 198 Concrètement, il s'agirait de réduire les arômes autorisés à des arômes de plante (tabac, menthe, menthol), et d'interdire en conséquence des arômes plus attractifs pour les jeunes (sucrés ou fruités).

* 199 Dont la vente aux mineurs est déjà interdite par l'article L. 3513-5 du code de la santé publique.

* 200 Actuellement, la vente des billes de nicotine n'est encadrée par aucune disposition spécifique ; elles peuvent notamment être vendues aux mineurs.

* 201 Texte n° 459 (2023-2024) de Mme Alexandra Borchio Fontimp, déposé au Sénat le 21 mars 2024.

* 202 Cette proposition de loi propose en outre de confier aux débits de tabac la vente de tous les produits contenant de la nicotine autres que les produits du vapotage.

* 203 Les industriels du tabac commercialisent ainsi IQOS (Philip Morris), Pulze (Imperial Tobacco Seita), Ploom (Japan Tobacco International), Glo (British American Tobacco).

* 204 Magorzata Znyk, Joanna Jurewicz, Dorota Kaleta, « Exposure to Heated Tobacco Products and Adverse Health Effects, a Systematic Review », International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, 18, 6651 (traduction par les rapporteures).