B. UNE AMÉLIORATION SIGNIFICATIVE ET SALUTAIRE DES DÉLAIS MOYENS DE JUGEMENT DANS UN CONTEXTE DE PRESSION CONTENTIEUSE TOUJOURS PLUS INTENSE

1. Une augmentation des capacités de jugement de la Cour dans un contexte de hausse continue du nombre de recours

a) Un nombre de recours ayant plus que doublé en l'espace d'une dizaine d'années

Alors que la CNDA était saisie de 27 000 recours en 2010, l'évolution du nombre de recours a été exponentielle, avec au moins 60 000 recours par an depuis la sortie de la crise sanitaire. En 2023, 64 685 recours ont été adressés à la CNDA, soit une hausse de 5 % par rapport à 2022, et une progression de 10 % par rapport à 2019. Le rythme de progression des recours depuis 2010 est de l'ordre de 5 % par an.

Afin de faire face à cette hausse, la Cour a augmenté ses capacités de jugement, en particulier à partir de 2019. Hors année 2020 de crise sanitaire, la CNDA rend plus de 66 000 décisions par an depuis 2019, faisant de la CNDA la première juridiction de France en termes de décisions rendues. De même, le bureau de l'aide juridictionnelle rend environ 60 000 décisions par an depuis 2021, dont 59 415 décisions d'admission à l'aide juridictionnelle en 2023.

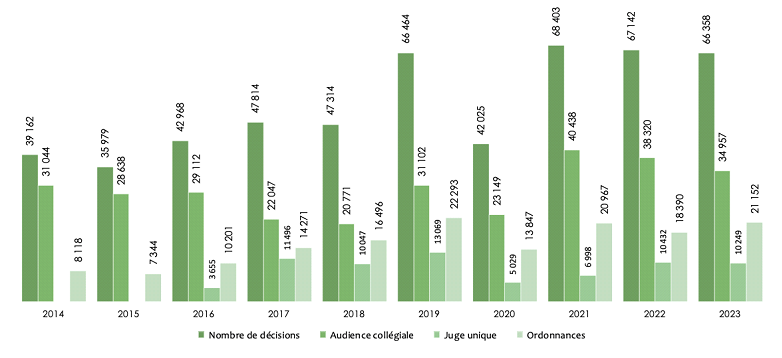

D'après le rapport d'activité de la CNDA pour 2023, s'agissant de la répartition de ces décisions, sur les 66 358 affaires jugées en 2023, 45 205 l'ont été au cours d'une audience, ce qui représente 68 % du nombre total de décisions. 77 % de ces 45 205 décisions ont été prises par une formation collégiale et 23 % par une formation à juge unique. Traditionnellement comprise entre 30 et 35 %, la part de décisions prises par ordonnance a représenté 32 % en 2023, contre 27 % en 2022.

La répartition des décisions rendues par la CNDA de 2014 à 2023

Source : Rapport d'activité de la CNDA pour 2023

Outre les réformes susmentionnées de juridictionnalisation et de professionnalisation de la CNDA, celle-ci a aussi pu augmenter ses capacités de jugement grâce à un nombre soutenu d'affaires par audience, 13 affaires sont inscrites quotidiennement au rôle des 32 audiences. En outre, les magistrats sont soumis à des objectifs de performance élevé, au même titre que ceux mentionnés pour les rapporteurs. Ainsi, les présidents permanents de la Cour sont tenus au respect d'une norme, de 70 audiences par an et de 100 ordonnances par mois49(*).

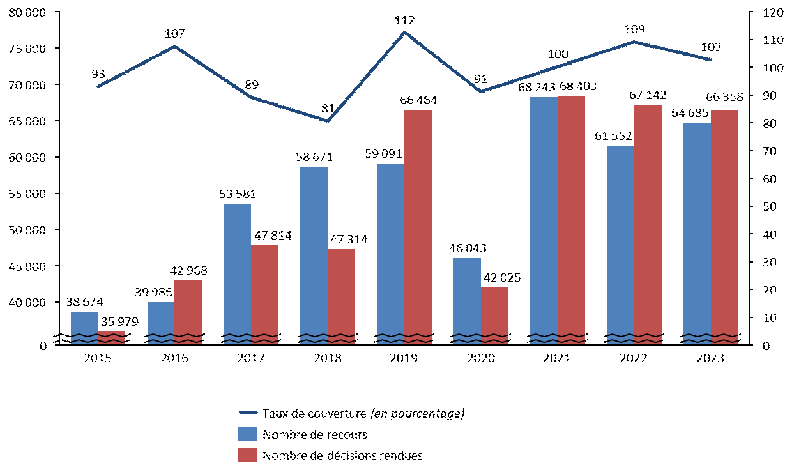

b) Un déstockage massif conduisant aujourd'hui la Cour à un taux de couverture excédentaire

L'augmentation du nombre de recours a eu pour conséquence mécanique d'augmenter les stocks, avec une perturbation importante engendrée par la crise sanitaire à raison d'une réduction importante du nombre des audiences en 2020, puis d'une augmentation importante des recours en 2021 à la suite d'un rattrapage de l'activité de l'OFPRA. Depuis 2022, la CNDA a jugé un nombre plus important de recours qu'elle n'en a enregistrés, entraînant par suite une diminution importante du stock.

Actuellement, la Cour connaît un niveau historiquement bas de ses stocks et son taux de couverture est excédentaire depuis 2022, de l'ordre de 109 % en 2022 et 103 % en 2023, ce qui signifie qu'elle juge plus d'affaires que le nombre de recours introduits sur l'année. L'apurement des stocks a été conséquent depuis 2020, passant ainsi d'un stock de 33 513 dossiers à 26 132 dossiers en stock restant en 2023.

Nombre de décisions rendues par la CNDA

par rapport au nombre de recours de 2015 à 2023

Source : Commission des finances du Sénat, d'après les données transmises par le Conseil d'État

Plusieurs types de mesures ont été mises en oeuvre par la Cour pour atteindre ces résultats. Outre une action spécifique pour prioriser les dossiers anciens, la CNDA a mis en place un système de suivi des dossiers anciens, ce qui a permis de diviser par deux les recours de plus d'un an, part qui s'établit désormais à 8,7 %. Des opérations de suivi et d'apurement du stock sont trimestriellement menées par les services et les chambres afin de veiller à l'enrôlement rapide des recours. La Cour a également mis en place, en lien avec les avocats, des audiences à juge unique dédiées aux recours des demandeurs somaliens et afghans au 1er semestre 2023. Enfin, la Cour a aussi mis en place en outre-mer des audiences foraines afin d'apurer des stocks anciens à Mayotte et en Guyane, en parallèle d'un recours accru à la vidéo-audiences dans ces territoires.

L'organisation d'audiences foraines en outre-mer

Des audiences foraines, c'est-à-dire une série d'audiences décentralisées, sont organisées en outre-mer lorsque le recours à la vidéo-audience est insuffisant pour résorber un stock important. Ces audiences, dénommées également « missions foraines » ont été mises en place par la Cour depuis 2006, avec près de 20 missions depuis cette date organisées en Guadeloupe, à Mayotte, en Martinique et en Guyane. Du fait de l'augmentation de la demande d'asile à Mayotte, la Cour a mis en oeuvre trois missions foraines dans ce département entre 2021 et 2022. Pour l'heure, compte tenu du rythme des vidéo-audiences avec le tribunal administratif de Mayotte, aucune mission foraine n'est prévue pour 2024.

Des audiences foraines ont eu lieu aussi plus ponctuellement dans l'hexagone, avec 8 audiences foraines à Lyon et 3 à Nancy entre 2021 et 2023.

L'organisation de ces missions est relativement lourde pour la Cour dans la mesure où elles impliquent le déplacement des formations de jugement, des rapporteurs, des secrétaires d'audience, voire même d'interprètes lorsqu'il n'y en a pas sur place pour la langue souhaitée. Ces missions mobilisent aussi la régie de la CNDA pour la réservation des hébergements, des billets d'avion et la constitution d'avances de frais. Il faut aussi, et au préalable, trouver des locaux sur place où vont se tenir ces audiences quotidiennes pendant une voire plusieurs semaines.

En termes de coûts, la mission foraine à Mayotte en octobre 2022, qui a eu lieu au lycée de Petite Terre à Pamandzi, a coûté presque 83 000 euros à raison des frais d'hébergement, de transports, de repas, de frais de gardiennage et de location de véhicules notamment. Cette mission aura nécessité le déplacement de 25 personnes, qui n'ont pas bénéficié de majoration de leurs traitements ou du coût de leurs vacations.

Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses transmises par le Conseil d'État

Au regard de ces efforts massifs de déstockage, le rapporteur spécial ne peut que souscrire au fait « la CNDA est donc, en termes administratifs, parfaitement efficiente en l'état actuel des choses »50(*).

Dans ce contexte, Diane Gattet51(*) a observé que trois impératifs structurent la temporalité du travail à la Cour nationale du droit d'asile : célérité, fluidité et productivité. Ces trois éléments ont aussi permis une amélioration des délais de jugement depuis 2015.

2. Un délai moyen de jugement correct s'établissant aujourd'hui à 6 mois

a) Une amélioration nette du délai moyen constaté depuis la crise sanitaire

La maîtrise des délais de jugement est la première préoccupation des juridictions administratives, comme en témoigne le premier objectif de performance du projet annuel de performances du programme 165 « Conseil d'État et aux autres juridictions administratives ». Le délai moyen constaté est dès lors le premier indicateur de suivi de la performance.

Si le délai moyen constaté global à la CNDA, c'est-à-dire comprenant aussi bien les délais des procédures normales que des procédures accélérées, s'est dégradé en 2018 et en 2019 à raison d'une forte augmentation des recours adressés à la Cour, et de nouveau en 2020 du fait de la crise sanitaire ayant suspendu puis fortement perturbé le rythme normal des audiences, le délai moyen constaté a été progressivement ramené autour de six mois depuis 2021. Il s'établit en 2022 à 6 mois et 16 jours, et à 6 mois et 3 jours pour l'année 2023.

Il existe toutefois un différentiel entre le délai moyen constaté pour les dossiers métropolitains, qui est de 6 mois et 2 jours en 2023, soit un niveau en-deçà de la moyenne nationale, et celui observable pour les dossiers ultramarins. Si les recours enregistrés à Mayotte et à la Martinique sont traités respectivement en 6 mois et 27 jours et 6 mois et 18 jours en 2023, il n'en va pas de même pour la Guyane, qui connaît un délai moyen de 8 mois, ou encore la Réunion, avec un délai moyen de 20 mois et 15 jours. La Cour explique en partie cette différence par les contraintes des tribunaux administratifs en outre-mer qui ne peuvent pas mettre systématiquement à disposition des salles d'audience pour organiser des vidéo-audiences.

Outre le coût humain que représentent des délais de jugement trop longs, il faut aussi relever le coût non négligeable pour les finances publiques.

b) Une réduction des délais de jugement aux conséquences budgétaires majeures

La maîtrise des délais de jugement est d'autant plus nécessaire que tout allongement a des conséquences budgétaires majeures sur la charge financière supportée par la mission « Immigration, asile et intégration ». En effet, plusieurs dispositifs compris dans cette mission budgétaire ont pour objet de soutenir les demandeurs d'asile en attente d'une décision relative à leur statut de réfugié. Le coût de ces différents dispositifs varie en fonction des délais de jugement, du stock d'affaires en attente devant la CNDA, mais aussi lié à la composition familiale des demandeurs d'asile.

Il est possible d'évaluer globalement le coût budgétaire d'une augmentation d'un mois des délais de traitement des dossiers par la CNDA, en excluant toutefois les dépenses de santé ou d'éducation des enfants de demandeurs d'asile scolarisés, qui sont difficilement chiffrables.

Selon les données transmises par la direction de l'asile de la direction générale des étrangers en France (DGEF) du ministère de l'intérieur et des outre-mer, le coût mensuel moyen de la prise en charge des demandeurs d'asile en attente d'une décision de la CNDA s'élève ainsi à 91 millions d'euros. Dans la mesure où le nombre de demandeurs d'asile est de 147 248 personnes en 2023, le coût de prise en charge d'un demandeur d'asile s'établirait donc à 618 euros par mois.

Le coût mensuel de la prise en charge des demandeurs d'asile

(en millions d'euros)

|

Centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) |

31,52 |

|

Centres d'accueil et d'examen de la situation (CAES) |

5,07 |

|

Hébergements d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA), comprenant à la fois |

32,33 |

|

Allocation pour demandeur d'asile (ADA) |

21,64 |

|

Accompagnement |

0,46 |

|

Total |

91 |

Source : commission des finances, d'après les données transmises par la direction de l'asile de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer

Par suite, diminuer d'un mois le délai de jugement, pour atteindre notamment le délai légal de 5 mois fixé par le législateur pour les procédures normales, pourrait ainsi produire une économie d'un montant équivalent à 91 millions d'euros, équivalent, par comparaison, au montant annuel du budget de la CNDA.

3. Un délai moyen masquant toutefois des délais légaux non respectés, notamment pour le délai imposé pour les procédures accélérées

a) Un délai moyen constaté pour les procédures normales respectant quasiment les exigences légales

Le délai moyen constaté de 6 mois et 3 jours en 2023 correspond au délai agrégé de jugement à la CNDA, et non aux délais constatés par type de procédure. Le délai moyen constaté pour les procédures normales est toutefois relativement proche du délai de 5 mois fixé par le législateur en 2015 puisque qu'il est de 6 mois et 26 jours en 2023. Par conséquent, l'objectif cible de réduction de ce délai à 5 mois et 15 jours pour 2024, puis à 5 mois pour 2025 semble plutôt réaliste.

Il convient également de souligner que ce délai moyen pour les procédures normales a rapidement diminué, puisqu'il s'établissait encore à 8 mois et 16 jours en 2021.

Afin de parvenir à une réduction de deux mois du délai moyen constaté pour les procédures normales, la Cour a mis en oeuvre plusieurs mesures. En premier lieu, pour assurer un meilleur pilotage de l'activité juridictionnelle, elle élabore tous les deux mois des plannings d'audience pour les deux à trois prochains mois. En deuxième lieu, la Cour fait régulièrement le point sur le stock de dossiers des chambres afin de repérer les dossiers qui peuvent être réaffectés au SCE afin qu'ils soient rapidement inscrits sur le rôle d'une audience. Enfin, avec la spécialisation par chambre de la Cour mise en place progressivement à partir de 201952(*), lorsque le nombre de recours de requérants d'une même nationalité augmente, et qu'il s'agit d'un pays de spécialisation, la Cour a pu élargir le pays sur plusieurs chambres afin de traiter davantage de dossiers.

La Cour a aussi développé une stratégie de maîtrise des délais pour les procédures accélérées. Ainsi, pour les deux premières nationalités représentant plus de 10 % du stock en procédure accélérée, la Cour a mis en oeuvre des audiences à juge unique ciblées. La part des recours afghans et somaliens a ainsi été réduit à moins de 6 % sur l'année 2023. Toutefois, la CNDA est encore bien loin du respect du délai légal pour les procédures accélérées.

b) Un délai légal inatteignable pour les procédures accélérées ?

En effet, le délai légal de cinq semaines n'a jamais été respecté pour les procédures accélérées. Le délai moyen constaté était de 2 mois et 27 jours en 2016, et s'est progressivement dégradé pour atteindre 3 mois et 29 jours en 2019, puis 4 mois en 2021, et enfin 5 mois et 8 jours en 2022. Pour 2023, ce délai moyen s'améliore légèrement pour s'établir à 4 mois et 29 jours, ce qui est toutefois toujours quatre fois supérieur au délai fixé par le législateur. Il convient aussi de relever que c'est le recours aux ordonnances qui fait baisser le délai moyen pour les procédures accélérées. Avec une audience à juge unique, le délai moyen s'établit en procédure accélérée en réalité à 8 mois et 25 jours.

Il ressort des différentes auditions menées par le rapporteur spécial que le délai de cinq semaines, fixé en 2015 pour les procédures accélérées, est dans la pratique peu réaliste, ne serait-ce que pour respecter le principe du contradictoire. Le délai de cinq semaines paraît atteignable dans le cadre de recours traités par ordonnances, mais devient rapidement intenable dès lors qu'une audience est organisée. En effet, il est nécessaire de s'assurer de la disponibilité de toutes les parties prenantes (avocat, interprète, rapporteur et juge). Ensuite, il convient de laisser un temps suffisant pour respecter le principe du contradictoire. Ainsi, dès l'enregistrement du recours, le conseil du requérant dispose d'un délai de 15 jours pour produite des observations. Dès qu'un document utile à la résolution du litige est soumis par une partie, il doit être soumis au principe du contradictoire. Enfin, le rapporteur doit disposer d'un délai suffisant pour instruire le dossier et rédiger un projet de décision, soumis à la relecture du chef de chambre et du président de la formation de jugement.

Par ailleurs, le rapporteur spécial tient à souligner que ces délais permettent aussi une mise en sécurité, en ce sens que le juge de l'asile protège les valeurs de la République. Prendre quelques mois pour juger bien, c'est aussi prendre le temps de vérifier que la personne à qui on accorde l'asile n'a pas commis par exemple de crimes contre l'humanité dans son pays d'origine, et que l'octroi du statut de réfugié de remettra pas en cause la sécurité du pays.

Pour toutes les raisons évoquées, le rapporteur spécial considère que l'objectif d'un délai de trois mois serait plus réaliste, qui a d'ailleurs été atteint en 2016 et 2017, en lieu et place de cinq semaines.

* 48 En tant qu'institution nationale des droits de l'homme (INDH), accréditée de statut A auprès des Nations Unies, elle a une mission de contrôle des obligations internationales de la France. À ce titre, elle intervient devant les Comités conventionnels de l'ONU (comme le Comité des droits de l'enfant, le comité pour l'élimination de la discrimination raciale...) et devant le Conseil des droits de l'Homme dans le cadre de l'examen périodique universel de la France (EPU).

* 49 Le non-respect de cette norme pourra être pris en compte au moment de l'évaluation du magistrat et de l'attribution de la part variable de son indemnité de fonctions.

* 50 MAUREL Raphaël, Réforme de l'asile : pour un moratoire sur la CNDA, OEP, novembre 2023.

* 51 GATTET Diane, Travailler à la Cour nationale du droit d'asile - entre justice de masse et rationalisation de l'activité, 2023.