- L'ESSENTIEL

- LISTE DES RECOMMANDATIONS

- AVANT-PROPOS

- I. UNE JURIDICTION QUI A CONSIDÉRABLEMENT

GAGNÉ EN EFFICIENCE POUR ATTEINDRE DES DÉLAIS MOYENS DE JUGEMENT

SATISFAISANTS

- A. UNE JURIDICTIONNALISATION ET UNE

PROFESSIONNALISATION SYNCHRONES DE CETTE JURIDICTION UNIQUE

SPÉCIALISÉE DANS LE CONTENTIEUX DE L'ASILE

- B. UNE AMÉLIORATION SIGNIFICATIVE ET

SALUTAIRE DES DÉLAIS MOYENS DE JUGEMENT DANS UN CONTEXTE DE PRESSION

CONTENTIEUSE TOUJOURS PLUS INTENSE

- 1. Une augmentation des capacités de

jugement de la Cour dans un contexte de hausse continue du nombre de

recours

- 2. Un délai moyen de jugement correct

s'établissant aujourd'hui à 6 mois

- 3. Un délai moyen masquant toutefois des

délais légaux non respectés, notamment pour le

délai imposé pour les procédures

accélérées

- 1. Une augmentation des capacités de

jugement de la Cour dans un contexte de hausse continue du nombre de

recours

- C. UNE EFFICACITÉ PERMISE PAR L'ALLOCATION

CONSTANTE DE MOYENS BUDGÉTAIRES ADAPTÉS

- 1. Une action du programme 165

« Conseil d'État et autres juridictions administratives

» de la mission « Conseil et contrôle de

l'État » dédiée à la CNDA, mais qui ne

retrace pas l'ensemble de ses dépenses

- 2. Une augmentation du budget contenue au niveau

de l'évolution du nombre de recours

- 3. Une priorité concentrée sur le

renforcement des moyens humains

- 1. Une action du programme 165

« Conseil d'État et autres juridictions administratives

» de la mission « Conseil et contrôle de

l'État » dédiée à la CNDA, mais qui ne

retrace pas l'ensemble de ses dépenses

- A. UNE JURIDICTIONNALISATION ET UNE

PROFESSIONNALISATION SYNCHRONES DE CETTE JURIDICTION UNIQUE

SPÉCIALISÉE DANS LE CONTENTIEUX DE L'ASILE

- II. UN DÉFI À RELEVER : LA

RÉFORME DU CONTENTIEUX DE L'ASILE DOIT ÊTRE MISE EN oeUVRE SANS

DÉSTABILISER LES ÉQUILIBRES ATTEINTS CES DERNIÈRES

ANNÉES ET DANS LE CADRE D'UN BUDGET CONTRAINT

- A. UNE RÉFORME STRUCTURELLE DE LA CNDA DANS

LA LOI DU 26 JANVIER 2024, AUX OBJECTIFS AMBITIEUX

- 1. Une territorialisation progressive afin de

rapprocher le juge du demandeur d'asile

- 2. La compétence de principe du juge

unique, destinée à réduire les délais de

jugement

- 3. D'autres réformes plus marginales ayant

toutefois une incidence en termes d'efficacité de la Cour et de

périmètre budgétaire

- 1. Une territorialisation progressive afin de

rapprocher le juge du demandeur d'asile

- B. DES MESURES DESTINÉES À

ACCROÎTRE L'EFFICACITÉ DE LA COUR MAIS QUI S'INSCRIVENT DANS UN

CADRE BUDGÉTAIRE CONTRAINT

- 1. Des effets sur les délais non

évalués de la généralisation du recours au juge

unique

- 2. Une mise en place graduelle de la

régionalisation de la Cour à raison de nombreuses

contraintes logistiques et budgétaires

- 3. Une territorialisation qui intervient alors

même que le projet de relocalisation de la Cour à Montreuil n'est

pas achevé

- 1. Des effets sur les délais non

évalués de la généralisation du recours au juge

unique

- C. UNE RÉFORME QUI LAISSE DANS L'OMBRE

D'AUTRES PROBLÉMATIQUES PESANT SUR L'EFFICACITÉ DE LA COUR

- 1. Un taux de renvois historiquement

élevé, dont toutes les causes ne sont pas traitées par la

réforme

- 2. Une dématérialisation de la

procédure qui peine à s'aligner sur les juridictions

administratives de droit commun

- 3. Une formation et une gestion des ressources

humaines encore en quête d'amélioration

- 1. Un taux de renvois historiquement

élevé, dont toutes les causes ne sont pas traitées par la

réforme

- A. UNE RÉFORME STRUCTURELLE DE LA CNDA DANS

LA LOI DU 26 JANVIER 2024, AUX OBJECTIFS AMBITIEUX

- III. UN ACCOMPAGNEMENT NÉCESSAIRE DE LA

RÉFORME DE LA COUR, QUI NE POURRA SE PASSER D'UN PERFECTIONNEMENT DE SA

JURIDICTIONNALISATION DANS UN CADRE BUDGÉTAIRE MAÎTRISÉ

- A. DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT AFIN DE GARANTIR

L'ACCÈS TERRITORIAL À LA JUSTICE ET D'AMÉLIORER LES

DÉLAIS DE JUGEMENT

- 1. Définir des critères clairs de

renvois en formation collégiale avec une harmonisation

poussée

- 2. La généralisation du recours au

juge unique invite tout particulièrement à affirmer des

obligations déontologiques propres à l'ensemble des membres de la

CNDA

- 3. Le déploiement territorial optimal de la

Cour conditionné à un accès à la justice

équivalent dans les régions

- 1. Définir des critères clairs de

renvois en formation collégiale avec une harmonisation

poussée

- B. PERFECTIONNER LA JURIDICTIONNALISATION DE LA

CNDA AFIN D'EN RENFORCER D'AVANTAGE L'EFFICACITÉ

- 1. Déployer des outils informatiques

sécurisés et adaptés à l'ampleur du contentieux

- 2. Améliorer le fonctionnement des

formations de jugement, notamment en augmentant de nouveau le nombre de

présidents permanents

- 3. Rendre les formations initiales obligatoires et

les adapter davantage à l'oralité de la procédure et

à la vulnérabilité particulière des

demandeurs

- 1. Déployer des outils informatiques

sécurisés et adaptés à l'ampleur du contentieux

- C. MAINTENIR LES MOYENS ALLOUÉS À LA

CNDA AU MÊME NIVEAU QUE DE LA HAUSSE DU NOMBRE DE RECOURS

- A. DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT AFIN DE GARANTIR

L'ACCÈS TERRITORIAL À LA JUSTICE ET D'AMÉLIORER LES

DÉLAIS DE JUGEMENT

- I. UNE JURIDICTION QUI A CONSIDÉRABLEMENT

GAGNÉ EN EFFICIENCE POUR ATTEINDRE DES DÉLAIS MOYENS DE JUGEMENT

SATISFAISANTS

- EXAMEN EN COMMISSION

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

- LISTES DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES

N° 604

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 mai 2024

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des finances (1) sur la Cour nationale du droit d'asile (CNDA),

Par M. Christian BILHAC,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Bernard Delcros, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; M. Michel Canévet, Mmes Marie-Claire Carrère-Gée, Frédérique Espagnac, M. Marc Laménie, secrétaires ; MM. Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mme Florence Blatrix Contat, M. Éric Bocquet, Mme Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Carole Ciuntu, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Hervé Maurey, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Teva Rohfritsch, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.

L'ESSENTIEL

Dans le contexte du vote d'un nouveau « pacte migratoire » alors que les États membres de l'Union européenne ont reçu 1,1 million de demandes d'asile en 2023, soit un nombre record depuis sept ans, et de la réforme de la CNDA par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, la présente communication vise à dresser un bilan de la situation de la CNDA et présenter les incidences budgétaires de cette réforme.

I. UNE JURIDICTION QUI A CONSIDÉRABLEMENT GAGNÉ EN EFFICIENCE POUR ATTEINDRE DES DÉLAIS MOYENS DE JUGEMENT SATISFAISANTS

A. UNE JURIDICTIONNALISATION ET UNE PROFESSIONNALISATION SYNCHRONES DE CETTE JURIDICTION UNIQUE SPÉCIALISÉE DANS LE CONTENTIEUX DE L'ASILE

La Cour nationale du droit d'asile est une juridiction administrative spécialisée, créée en 2007, faisant suite à la Commission des recours des réfugiés (CRR). Sa structure et son organisation se sont progressivement adaptées à la hausse du contentieux de l'asile. Elle est composée de 23 chambres, regroupées en 6 sections, et de 32 salles d'audience. Elle s'appuie sur 11 services généraux chargés de gérer les fonctions transversales.

Sur le plan procédural, la réforme la plus importante de la Cour est issue de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, qui a fixé des délais de jugement, de cinq mois pour les formations collégiales, et de cinq semaines pour les formations à juge unique, introduites par cette loi, compétentes pour connaître des recours des demandeurs d'asile dont la demande a été placée en procédure accélérée devant l'Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ou qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité. Le développement des vidéo-audiences, en outre-mer comme en métropole, illustre également la modernisation procédurale de cette juridiction.

B. UNE AMÉLIORATION SIGNIFICATIVE ET SALUTAIRE DES DÉLAIS MOYENS DE JUGEMENT DANS UN CONTEXTE DE PRESSION CONTENTIEUSE TOUJOURS PLUS INTENSE

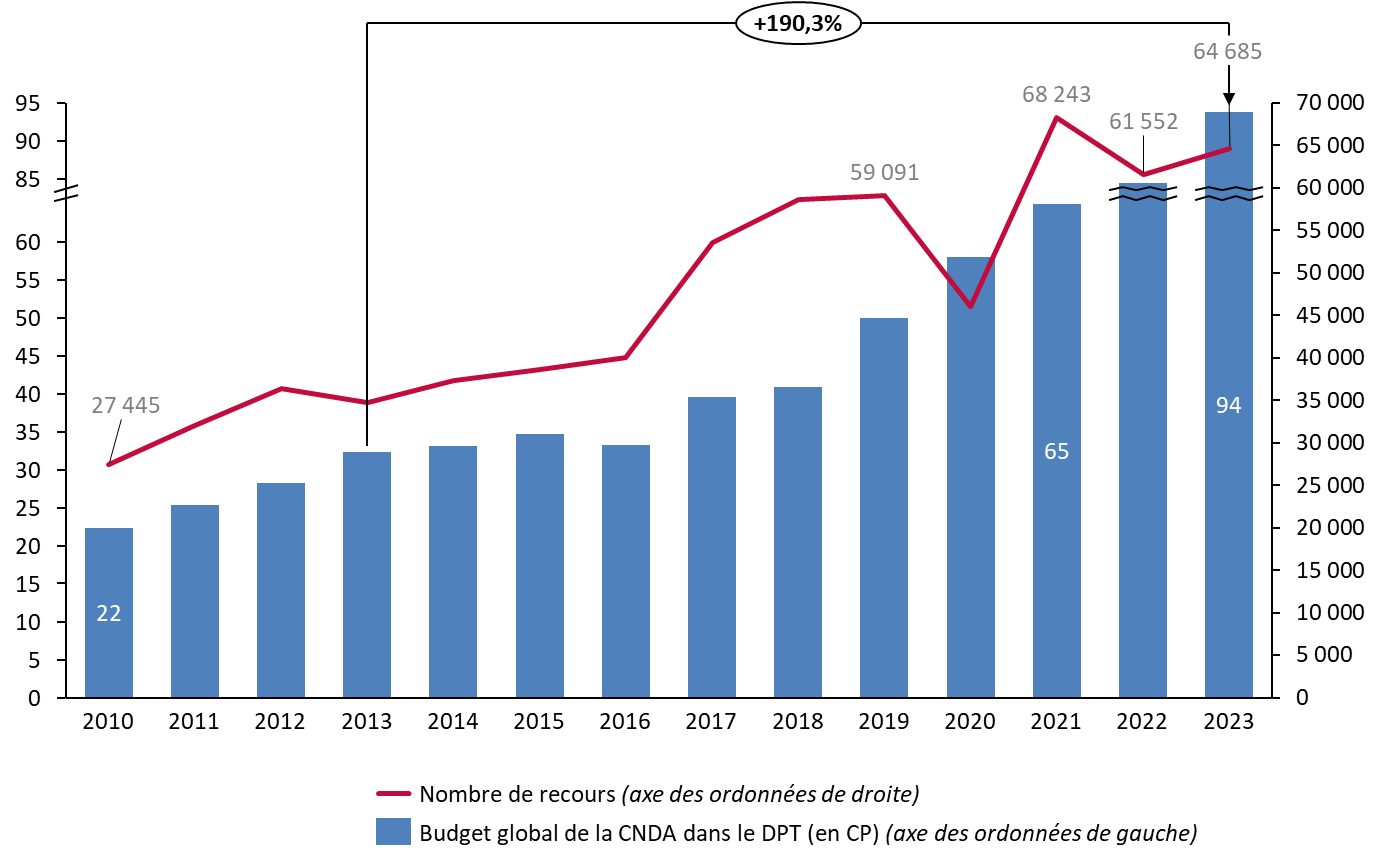

En l'espace d'une dizaine d'années, le nombre de recours portés devant la Cour a plus que doublé, avec au moins 60 000 recours par an depuis 2021. Pour faire face à cet afflux, la Cour a augmenté ses capacités de jugement grâce, notamment, à des recrutements importants, à la professionnalisation des juges de l'asile soumis à une norme élevée, à un rythme soutenu du traitement des affaires (13 affaires sont inscrites quotidiennement au rôle des 32 audiences), à la dématérialisation des procédures, complétée par des audiences foraines en outre-mer afin de résorber les stocks. Ainsi, depuis 2021, la Cour a un taux de couverture excédentaire, c'est-à-dire qu'elle juge plus d'affaires que le nombre de recours introduits sur l'année.

Le délai moyen global constaté à la CNDA est correct, dans la mesure où il s'établit à 6 mois et 3 jours pour 2023. Il masque toutefois des disparités territoriales, mais aussi selon le type de procédure : tandis que le délai moyen est de 6 mois et 26 jours en procédure normale en 2023, il est de 4 mois et 29 jours pour les procédures accélérées, loin du délai de cinq semaines fixé par le législateur.

Le rapporteur spécial tient à souligner l'importance de la maîtrise de ces délais, dès lors qu'une réduction d'un mois du délai de jugement peut produire une économie de 91 millions d'euros, qui correspond au coût mensuel de la prise en charge des demandeurs d'asile, hors dépenses de santé et d'éducation.

C. UNE EFFICACITÉ PERMISE PAR L'ALLOCATION CONSTANTE DE MOYENS BUDGÉTAIRES ADAPTÉS

Depuis le 1er janvier 2009, la CNDA est rattachée au programme 165 « Conseil d'État et autres juridictions administratives » de la mission « Conseil et contrôle de l'État ». Son budget peut être déduit du croisement de plusieurs documents budgétaires, dont le document de politique transversale « Politique française de l'immigration et de l'intégration » qui mentionne le budget global de la Cour, et l'action 7 du programme 165 dédiée à la CNDA, mais qui ne retrace que les dépenses de personnel.

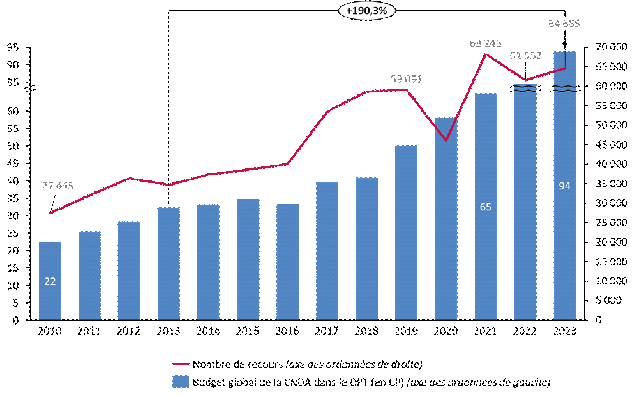

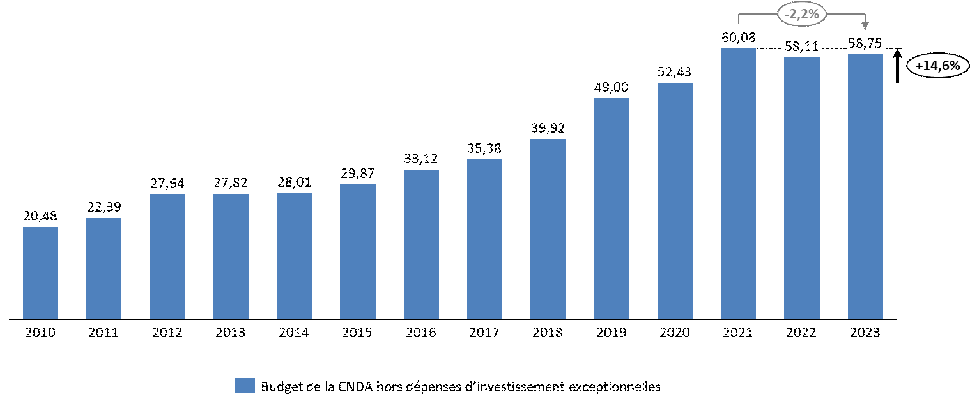

Il ressort qu'en prenant en compte les dépenses exceptionnelles immobilières (relogement de la CNDA avec le tribunal administratif de Montreuil, estimé à 131,6 millions d'euros en mai 2024), qui ont été lissées sur plusieurs années depuis 2018, le budget de la Cour a été multiplié par 4,3 tandis que le nombre de recours a été multiplié par 2,4 de 2010 à 2023.

Évolution du budget global de la CNDA

en miroir de l'évolution du nombre de recours de 2010 à

2023

(en millions d'euros)

Source : Commission des finances du Sénat, d'après les documents de politique transversale

Toutefois, exceptées ces dépenses d'investissement exceptionnelles, les dépenses agrégées de personnel et de fonctionnement suivent globalement l'évolution du nombre de recours puisqu'elles ont été multipliées par 2,8 depuis 2010. Les moyens humains ont particulièrement été renforcés depuis 2018, la Cour captant en 2018 et en 2019 la quasi-totalité des créations de postes du programme 165.

|

Hors dépenses d'investissement exceptionnelles, le budget de la Cour pour 2023 est de |

Suivant l'évolution des recours, le budget de la Cour depuis 2010 a été multiplié par |

Depuis 2020, le budget de la Cour a évolué de |

|

II. UN DÉFI À RELEVER : LA RÉFORME DU CONTENTIEUX DE L'ASILE DOIT ÊTRE MISE EN oeUVRE SANS DÉSTABILISER LES ÉQUILIBRES ATTEINTS CES DERNIÈRES ANNÉES ET DANS LE CADRE D'UN BUDGET CONTRAINT

La loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration prévoit la possibilité pour la Cour de se doter de chambres territoriales, et une compétence de principe du juge unique sauf lorsqu'une question justifie un renvoi en formation collégiale, afin de rapprocher le juge des demandeurs et de réduire les délais de jugement. Elle contient aussi d'autres mesures, plus marginales mais qui pourront avoir des incidences en termes d'efficacité de la Cour et de périmètre budgétaire, avec la spécialisation des chambres et la nouvelle procédure de nomination des assesseurs issus du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) par le vice-président du Conseil d'État.

Si la généralisation du recours au juge unique est motivée par la volonté de réduire les délais, l'étude d'impact du projet de loi est toutefois silencieuse sur les prévisions qui sont concrètement attendues. S'agissant des chambres territoriales, sept seront installées d'ici septembre 2025 dans les cours administratives d'appel en région, hors celles de Paris, Versailles et Douai, afin de permettre d'absorber 30 % du contentieux de l'asile en région. Le chiffrage de leur déploiement est aussi un impensé de la réforme, même si le Conseil d'État a précisé que les dépenses seraient a priori limitées. Tout d'abord, la réforme est opérée à effectifs constants, il n'y aura pas de création de postes, mais des redéploiements grâce à des plans de mutation et des recrutements en région. Par ailleurs, un surcoût des frais d'interprétariat de près d'un million d'euros est envisagé par la CNDA pour 2025, et de 1,5 million d'euros à horizon 2026 lorsqu'un tiers des affaires seront audiencées en région, dès lors que les interprètes y sont rémunérées en moyenne 25 % de plus que ceux intervenant à Montreuil. Enfin, l'organisation d'audiences au sein des cours administratives d'appel va nécessiter des frais de travaux et d'aménagement, pour un budget prévisionnel provisoire de l'ordre d'un million d'euros.

Le rapporteur spécial relève que ces ambitions territoriales sont entreprises alors même que le projet de relogement à Montreuil de la CNDA est encore inachevé. Le redimensionnement à la baisse du projet, à raison des sept chambres territoriales situées en région, permettrait une économie de l'ordre de 2,5 millions d'euros.

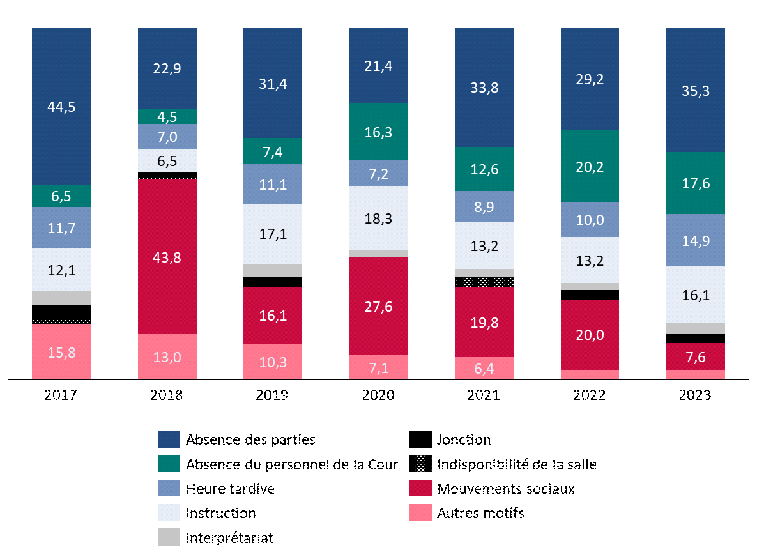

En outre, la réforme laisse dans l'ombre d'autres problématiques qui pèsent sur l'efficacité de la Cour comme les formations des juges de l'asile et la gestion des ressources humaines, des moyens de communication avec les avocats qui peinent à s'aligner sur ceux utilisés dans les juridictions administratives de droit commun, ou encore le fort taux de renvoi, qui est encore de 25,8 % en 2023, dont toutes les causes ne sont pas traitées par la réforme.

III. UN ACCOMPAGNEMENT NÉCESSAIRE DE LA RÉFORME DE LA COUR, QUI NE POURRA SE PASSER D'UNE JURIDICTIONNALISATION ACCRUE AVEC UN BUDGET MAÎTRISÉ

La généralisation du juge unique ne saurait se passer d'une définition claire des critères de renvoi en formation collégiale, afin d'assurer un traitement équitable de tous les demandeurs d'asile, d'autant plus dans le cadre de la territorialisation de la Cour. De même, la compétence de principe du juge unique met en lumière l'absence de cadre déontologique global applicable à l'ensemble des juges de l'asile, dès lors que seuls les présidents permanents, qui sont des magistrats administratifs, sont soumis à des obligations d'indépendance et d'impartialité conformément au code de justice administrative. Par ailleurs, la territorialisation de la CNDA ne saurait avoir pour conséquence de disposer d'une justice « au rabais » dans les chambres territorialisées, qu'il s'agisse de l'accès matériel aux salles d'audience, ou encore d'autres défis logistiques intrinsèquement liés aux droits de la défense, tels que l'accès effectif aux avocats en région, aux interprètes et aussi aux membres de la formation de jugement en cas d'audience collégiale. À ce titre, le HCR a mentionné que les viviers d'assesseurs n'étaient pas encore constitués dans toutes les villes.

Enfin, la juridictionnalisation de la Cour doit se perfectionner via le développement d'outils informatiques et de formations des juges adaptées, avec un nombre revalorisé de présidents permanents, dans un cadre budgétaire plus transparent et maîtrisé au niveau de la hausse des recours.

LISTE DES RECOMMANDATIONS

Pour garantir l'effet utile de la réforme en termes de maîtrise des délais de jugement et de rapprochement des justiciables en maintenant la qualité des décisions rendues

Recommandation n° 1 (CNDA) : Édicter des lignes directrices d'application de l'article L. 131-7 du CESEDA par le président de la Cour, à destination en particulier des présidents, permanents comme vacataires, afin de définir une jurisprudence claire en matière de renvois en formation collégiale.

Recommandation n° 2 (CNDA) : Adopter un cadre déontologique propre à l'ensemble des juges de l'asile, le cas échéant en surplus des règles déontologiques qui s'appliquent déjà à eux dans le cadre de leur profession parallèle à leur activité de juge de l'asile.

Recommandation n° 3 (Conseil d'État, CNDA et HCR) : Assurer dans les chambres territorialisées un accès à la justice satisfaisant, avec un nombre suffisant de personnels de la Cour mobilisés, ainsi que d'interprètes et d'avocats.

Pour une juridictionnalisation accrue de la Cour nationale du droit d'asile, permettant de renforcer son efficacité

Recommandation n° 4 (Conseil d'État et CNDA) : Déployer les outils informatiques adaptés à la hausse du contentieux, avec la généralisation de l'utilisation de Télérecours pour tous les avocats devant la CNDA à horizon 2026, ainsi qu'un logiciel stable et fiable pour les vidéo-audiences en outre-mer. À cette fin, un audit de l'utilisation pourrait être effectué tous les six mois par le comité de pilotage chargé d'assurer le suivi des vidéo-audiences.

Recommandation n° 5 (pouvoir législatif, puis Conseil d'État et CNDA) : Porter à 40 le nombre de présidents permanents pour assurer une cohérence jurisprudentielle dans le contexte de déploiement des chambres territorialisées.

Recommandation n° 6 (Conseil d'État, CNDA et HCR) : Imposer une formation initiale obligatoire à tous les nouveaux juges siégeant à la CNDA, adapter le contenu des formations initiales et continues à l'oralité et à la vulnérabilité particulière des demandeurs d'asile, lesquelles formations pourraient également être davantage dématérialisées et réalisées en partenariat avec le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Une formation spécifique d'une journée au moins pourrait utilement conditionner la possibilité de devenir juge unique.

Pour maintenir les moyens alloués à la Cour à un niveau permettant d'absorber correctement la hausse continue des recours

Recommandation n° 7 (Direction du budget et Conseil d'État) : Détailler toutes les dépenses composant le budget de la CNDA dans le projet annuel de performances du programme 165 « Conseil d'État et autres juridictions administratives », avant d'envisager, à plus long terme, la création d'une action budgétaire dédiée.

Recommandation n° 8 (Conseil d'État et CNDA) : Maîtriser les coûts de déploiement des chambres territoriales, en termes de travaux mais aussi de prise en charge des frais de déplacement des interprètes et des membres des formations de jugement, en parallèle de l'ouverture du nouveau siège de la CNDA à Montreuil d'ici 2026.

AVANT-PROPOS

« La juridiction du chaos du monde ». C'est par ces mots que Mathieu Herondart désigne, dans un entretien en mars dernier, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qu'il préside, où les juges doivent en effet « juger en toute sérénité, alors que les bruits et les fureurs du monde parviennent jusqu'à la salle d'audience »1(*).

La France s'est affirmée lors la Révolution française comme une terre d'asile, en proclamant dès 1793 que le peuple français « donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il le refuse aux tyrans »2(*). L'asile désigne ainsi une protection qu'accorde un État à un étranger qui est, ou qui risque d'être persécuté dans son pays, que ce soit par les autorités de ce pays ou par des acteurs non-étatiques. Si l'asile est dès lors intemporel dans la tradition française, le droit d'asile ne l'est quant à lui pas3(*). Il a fallu attendre après la Seconde Guerre mondiale pour qu'il soit entériné dans le droit positif, à l'alinéa 4 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, disposant que « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République », puis au niveau international, avec l'adoption de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ratifiée par la France trois ans plus tard. Par ailleurs, ce droit n'est pas intemporel en ce sens qu'il doit en permanence être concilié avec d'autres objectifs constitutionnels, et notamment des exigences d'ordre public.

Les décisions successives du Conseil constitutionnel témoignent toutefois d'un droit d'asile vivace, encore aujourd'hui. Dès 19934(*), le Conseil constitutionnel rappelle la valeur constitutionnelle du droit d'asile consacré par le quatrième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, à l'aune duquel il effectuera le contrôle de la loi déférée. En 20035(*), le juge constitutionnel précisera que « si certaines garanties attachées à ce droit ont été prévues par des conventions internationales introduites en droit interne [...], il incombe au législateur d'assurer en toutes circonstances l'ensemble des garanties légales que comporte cette exigence constitutionnelle », et affirmera que l'indépendance du juge de l'asile constitue une « garantie essentielle du droit d'asile ».

Plusieurs types de protection peuvent être accordées au titre de l'asile, avec tout d'abord le statut de réfugié, sur le fondement de différents textes, répondant à certains critères. Ainsi, l'asile conventionnel, institué par l'article 1er de la Convention de Genève précitée, est accordé à toute personne « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». Ensuite, l'asile constitutionnel est accordé à toute personne persécutée à raison de son action en faveur de la liberté, prévu par l'alinéa 4 précité du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et mis en oeuvre par les dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Les personnes sur lesquelles le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut se voient également reconnaître la qualité de réfugié. Enfin, le statut de réfugié peut aussi être accordé en application du principe de l'unité familiale à certains membres de la famille d'un réfugié.

En second lieu, le bénéfice de la protection subsidiaire, issu de la directive européenne dite « qualification » de 20046(*), est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié7(*) mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir la peine de mort ou une exécution, la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants, et s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international8(*).

En France, diverses instances sont ainsi chargées de se prononcer sur l'octroi de ce statut ou de cette protection : l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) tout d'abord, puis la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), juridiction administrative spécialisée, saisie en cas de recours à l'encontre d'une décision de refus de l'OFPRA.

Ainsi, la CNDA, juridiction nationale, est chargée en partie de faire respecter le droit international, reflétant ainsi « un compromis caractéristique de l'ADN du système français de l'asile »9(*), qui avait d'ailleurs présidé lors de l'institution de l'OFPRA en 195210(*). Autre élément d'extranéité, les formations collégiales de jugement à la CNDA comprennent un représentant du HCR, dans le respect de la Constitution11(*).

Outre son essence hybride, la CNDA occupe une place particulière dans notre système judiciaire car elle est sans cesse tiraillée par les exigences de maîtrise des flux migratoires au niveau national et européen, dans un contexte budgétaire toujours plus contraint et face à une situation géopolitique en perpétuelle évolution.

L'activité de la Cour est en effet entièrement tributaire des chaos du monde et ne dispose dès lors pas de pouvoir d'autorégulation de ses flux d'entrées contentieuses. Depuis la fin de la crise sanitaire, la Cour a été saisie chaque année de plus de 60 000 recours et demeure aujourd'hui la première juridiction de France en termes de décisions rendues. Par comparaison, la Cour européenne des droits de l'homme a été saisie en 2022 d'environ 45 500 requêtes. Le volume de décisions rendues par la Cour nationale du droit d'asile est toutefois en dissonance avec sa visibilité, celle-ci étant finalement assez méconnue du grand public.

À l'heure de la réforme structurelle d'ampleur portée par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, et du vote d'un nouveau « pacte migratoire » au niveau européen alors que les États membres de l'Union européenne ont reçu 1,1 million12(*) de demandes d'asile en 2023, soit un nombre record depuis sept ans, le rapporteur spécial a souhaité dresser un bilan de la situation de cette juridiction souvent décriée.

Ce rapport, écrit à la suite d'auditions de diverses parties prenantes au contentieux de l'asile, entend présenter une vision équilibrée de la Cour, dont l'activité juridictionnelle s'inscrit dans une démarche désormais plus performante, loin des préjugés sur sa prétendue lenteur et inefficacité.

L'adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration entend répondre aux enjeux de la gestion, plus globale, des flux migratoires en France. Elle doit être mise en oeuvre tout en maintenant les équilibres progressivement atteints depuis une dizaine d'années.

I. UNE JURIDICTION QUI A CONSIDÉRABLEMENT GAGNÉ EN EFFICIENCE POUR ATTEINDRE DES DÉLAIS MOYENS DE JUGEMENT SATISFAISANTS

A. UNE JURIDICTIONNALISATION ET UNE PROFESSIONNALISATION SYNCHRONES DE CETTE JURIDICTION UNIQUE SPÉCIALISÉE DANS LE CONTENTIEUX DE L'ASILE

1. Un processus de juridictionnalisation largement abouti qui doit se conjuguer avec la particularité du contentieux de l'asile

a) L'émergence de la plus grande juridiction administrative, fruit d'un long processus de juridictionnalisation structurelle

La Cour nationale du droit d'asile est une juridiction récente faisant suite à la Commission des recours des réfugiés (CRR).

Cette juridiction spécialisée a été créée par la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, mais n'était pas dans le projet de loi initial13(*), qui prévoyait uniquement la création d'un établissement public chargé d'appliquer les principes édictés par la Convention de Genève de 1951, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Soucieuse d'accorder plus de garanties aux réfugiés, la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale a introduit par amendement une « Commission des recours »14(*), qui ne figure dès lors pas dans l'intitulé de la loi du 25 juillet 1952, ni même dans le décret d'application n° 53-377 du 2 mai 1953. Par ailleurs, son appellation a évolué15(*), avec la « Commission des recours » dans le texte de 1952, avant d'être dénommée à l'usage « Commission des recours des réfugiés et apatrides », puis « Commission de recours des réfugiés », et enfin, « Commission des recours des réfugiés »16(*).

La CRR s'est progressivement affirmée comme une juridiction17(*), statuant en plein contentieux18(*). Ainsi, elle ne se contente pas d'apprécier la légalité de la décision au moment de son édiction, mais réexamine l'ensemble de la demande d'asile, au besoin en tenant compte des éléments, arguments et documents dont le demandeur n'aurait pas fait état devant l'OFPRA. Ses décisions d'annulation ont pour effet d'accorder automatiquement le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire au demandeur d'asile, sans que le dossier doive à nouveau être examiné par l'OFPRA. Il convient de relever que cette juridiction de l'asile rend ses décisions en premier et dernier ressort, le Conseil d'État étant dès lors compétent pour connaître des recours à l'encontre des décisions de la CNDA, sur lesquelles il exerce un contrôle de cassation.

Un cap est franchi avec la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, mettant fin au rattachement de la CRR à l'OFPRA19(*). Cette dépendance administrative, statutaire et budgétaire vis-à-vis de l'établissement public dont elle contrôlait les décisions constituait une anomalie institutionnelle, de nature à remettre en cause son impartialité. La fin de la tutelle de l'OFPRA s'est également accompagnée d'un changement de dénomination de la juridiction en « Cour nationale du droit d'asile ».

Le changement dans l'organisation de la Cour, faisant suite à la réforme de 2007, est un des éléments les plus flagrants de sa juridictionnalisation.

En premier lieu, le décret n° 2008-1481 du 30 décembre 2008 a formalisé l'autonomie de la Cour en attribuant les fonctions de direction au président de la CNDA20(*), issu du Conseil d'État21(*), qui est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction, assure la direction des services et le maintien de la discipline intérieure et détermine la composition des sections, la répartition des affaires entre chacune d'elles ainsi que l'affectation de leurs membres.

En deuxième lieu, la réforme institutionnelle a aussi été complétée en 200922(*) par l'affectation auprès de la Cour de dix emplois permanents de présidents recrutés dans les corps des magistrats administratifs et judiciaires, dotant pour la première fois cette juridiction de juges professionnels à temps plein. Outre la présidence de formations de jugement, ces présidents assurent l'harmonisation de la jurisprudence de la Cour, tant du fait des échanges qui s'organisent entre eux ou sous l'égide du président de la Cour, que par l'encadrement des rapporteurs affectés dans la chambre à laquelle ils sont rattachés. Il apparaît ainsi que la restructuration de la Cour s'est accompagnée de l'instauration d'un système hiérarchique confiant aux magistrats permanents des missions de coordination des activités juridictionnelles.

En 2023, outre le président de la juridiction, la Cour comprend 25 présidents permanents, qui se répartissent en six présidents de section faisant également fonction de président de chambre pour cinq d'entre eux et 19 présidents de chambre. À ces présidents permanents, s'ajoutent 186 présidents vacataires affectés dans les 23 chambres de la Cour.

En troisième et dernier lieu, l'organisation structurelle de l'activité juridictionnelle a elle aussi évolué. Avant 2015, la Cour nationale du droit d'asile était divisée en sections dénommées « divisions ». Le nombre de divisions a varié entre 10 et 12 entre 2010 et 2015, en fonction de l'activité contentieuse et des effectifs. La loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile a instauré une organisation en formations de jugement regroupées, en chambres et en sections, sur le modèle du tribunal administratif de Paris23(*). L'article L. 131-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose désormais que « Les formations de jugement de la Cour nationale du droit d'asile sont regroupées en chambres, elles-mêmes regroupées en sections. Le nombre de sections et de chambres est fixé par décret en Conseil d'État ». La fonction de président de section a donc été créée en 2015.

Par ailleurs et dans le même temps, afin de faire face à l'afflux progressif et continu du nombre de requêtes, la Cour s'est progressivement agrandie, passant ainsi de 11 chambres regroupées en 3 sections, à 22 chambres regroupées en 6 sections. Depuis le 1er janvier 2020, le nombre de chambres s'est stabilisé à 23, regroupées en 6 sections.

Évolution du nombre de sections et de chambres composant la Cour nationale du droit d'asile depuis octobre 2015

|

Année |

Nombre de chambres |

Nombre de sections |

|

2 octobre 2015 |

11 |

3 |

|

1er avril 2017 |

13 |

4 |

|

1er février 2018 |

15 |

5 |

|

1er septembre 2018 |

17 |

5 |

|

1er janvier 2019 |

22 |

6 |

|

1er janvier 2020 |

23 |

6 |

Source : commission des finances du Sénat, d'après les informations transmises par le Conseil d'État

Il en va de même pour le nombre de salles d'audiences, qui a doublé de 2013 à 2023, passant ainsi de 16 à 32 salles d'audiences.

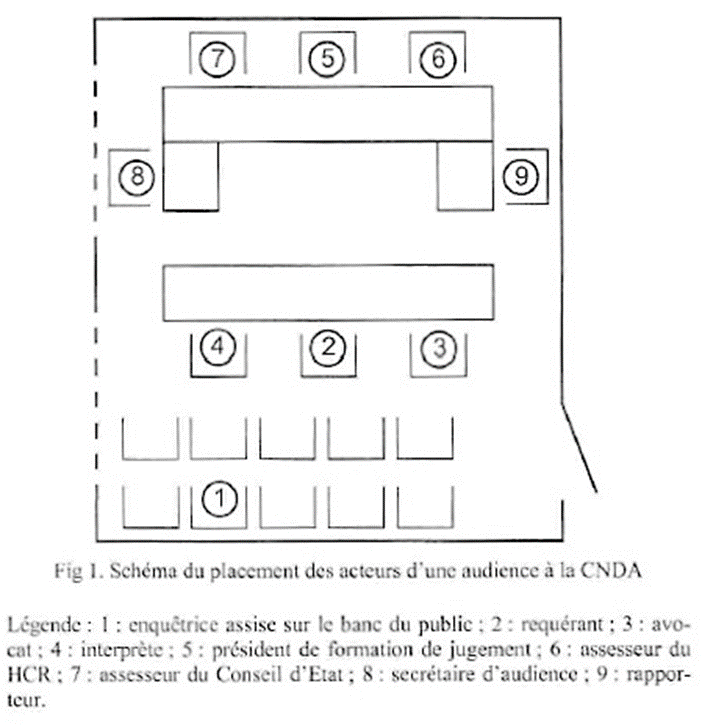

Schéma de l'organisation d'une salle d'audience à la CNDA

Source : GATTET Diane, Travailler à la Cour nationale du droit d'asile - entre justice de masse et rationalisation de l'activité, 2023

Il en résulte dès lors une organisation des services élaborée et adaptée aux spécificités de la matière et aux volumes contentieux.

La Cour dispose d'un service du bureau de l'aide juridictionnelle (BAJ) composé de 20 personnes, traitant presque 56 000 demandes l'an passé, et rendant plus de 61 000 décisions, dont plus de 59 000 décisions d'admission à l'aide juridictionnelle.

En ce qui concerne les activités de greffe, celles-ci sont divisées et impliquent différents services :

- le service du greffe, de l'enregistrement, de la numérisation et des archives (GRENA) réceptionne et enregistre les recours ainsi que toutes les productions des parties et les communique aux chambres ;

- le service central l'enrôlement (SCE) se charge de la confection des rôles d'audience publique ;

- le service d'accueil des parties (SAPA) gère les flux de personnes qui se présentent physiquement pour assister aux audiences, les avocats, les demandeurs d'asile et le public ;

- les secrétaires d'audiences, affectés dans les chambres, sont en charge des actes de procédure à compter de la convocation des affaires jusqu'à leur notification. Les secrétaires assurent également le greffe de l'audience.

La Cour présente la particularité de s'être dotée d'un service central de l'enrôlement (SCE), créé en 2012 afin de rationaliser l'élaboration des rôles pour mieux répondre à l'afflux des requêtes et aux multiples contraintes afférentes liées à la procédure applicable, à l'interprétariat et à la présence des avocats aux audiences. Cette programmation de l'activité juridictionnelle se décompose en trois étapes.

Tout d'abord, le SCE prend en charge la confection des pré-rôles des 32 audiences quotidiennes, à raison de 13 affaires par rôle. Pour cela, le SCE prend en compte la procédure applicable, l'état du dossier à l'OFPRA pour estimer la durée des audiences, le profil des rapporteurs, la spécialisation géographique des chambres, la complexité des dossiers, la langue d'interprétariat, mais aussi la disponibilité des avocats. Ensuite, le SCE met les pré-rôles confectionnés à disposition des chambres en leur laissant un délai de pré-instruction d'une semaine pour les valider. Cette pré-instruction permet de vérifier les dossiers et d'effectuer le cas échéant le retrait de certaines affaires et d'échanger avec d'autres dossiers. Enfin, après validation et convocation par la chambre, le SCE adresse une demande de réservation auprès du service de l'interprétariat.

Le SCE est composé de 17 équivalents temps plein (ETP) : un chef de service de catégorie A, 13 assistants de catégorie B chargés de vérifier la mise en l'état des dossiers et trois secrétaires de catégorie C qui préparent les pré-rôles. En 2023, le SCE a établi 5 957 pré-rôles pour 4 491 audiences collégiales.

Afin d'optimiser le traitement des requêtes, le SCE s'appuie depuis quelques années sur un outil informatique, l'outil d'aide à l'enrôlement (OAE), permettant une optimisation de la construction des rôles en lien avec la disponibilité des salles d'audience. Lors de son déplacement sur le site de Montreuil de la CNDA, le rapporteur spécial a pu constater la performance de cet outil pour construire des pré-rôles avec une visualisation simultanée de la disponibilité des rapporteurs, des chambres et des salles d'audience.

Par ailleurs, la Cour dispose d'un service des ordonnances, qui peut rendre plusieurs types d'ordonnances. D'une part, il existe des ordonnances, dites « classiques » (ORC), prises sur le fondement des 1° à 4° de l'article R. 532-3 du CESEDA. Il s'agit des cas des désistements, d'incompétence de la Cour, de non-lieu à statuer ou d'irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou qui n'a pas été régularisée à l'issue du délai imparti. Depuis 2003, conformément au 5° de l'article R. 532-3 du CESEDA, la Cour peut aussi rejeter par ordonnance motivée le recours qui ne présente aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'OFPRA. Ces ordonnances, dites « nouvelles » (ORN), ne peuvent être prises qu'après que le requérant ait été mis en demeure de consulter les pièces du dossier et après examen de l'affaire par un rapporteur, avant révision pour signature par un président.

L'orientation des dossiers, qui permet de déterminer si le recours peut faire l'objet d'une ORN ou bien si le recours nécessite une audition du requérant, ne peut être effectuée que par un président permanent. Cette orientation n'empêche pas un président de rediriger le cas échéant un recours qui devait originellement faire l'objet d'une ordonnance vers une audience.

Ce service est dirigé par le vice-président de la Cour et comprend en outre un président permanent. Il est composé de 33 ETP, dont 22 rapporteurs confirmés, auxquels des rapporteurs en chambre peuvent apporter chaque mois un renfort selon la charge d'activité du service des ordonnances. Ces rapporteurs confirmés, de catégorie A, sont en charge des ordonnances « nouvelles », tandis que trois rapporteurs, de catégorie B, sont en charge des ordonnances « classiques ». Enfin, six secrétaires composent le service des ordonnances.

Enfin, les chambres constituent le coeur battant de l'activité juridictionnelle, dont l'organisation démontre, là encore, une adaptation à l'ampleur du nombre de requêtes. Outre le président permanent d'une chambre, celle-ci est composée d'un chef de chambre, d'une quinzaine de rapporteurs, d'un responsable de pôle de catégorie B, et de cinq secrétaires d'audience, qui sont des agents de catégorie C.

Une direction bicéphale atypique des chambres à la CNDA.

De façon originale, les chambres de la CNDA sont co-animées par un président de chambre, mais aussi un chef de chambre, fonction propre à la Cour et qui n'existe pas dans les autres juridictions administratives. Ce bicéphalisme dans la direction d'une chambre est issu de l'évolution historique de la CNDA. À l'origine, les chefs de division au sein de la Commission de recours des réfugiés étaient les seuls encadrants permanents des divisions, et ont ensuite dû coexister avec les présidents permanents, lors de leur arrivée.

Tous deux veillent au bon fonctionnement général de la chambre, avec des périmètres d'action différents.

Les présidents de chambre, placés sous l'autorité hiérarchique du président de la CNDA, sont les responsables hiérarchiques des rapporteurs, avec lesquels ils siègent régulièrement en audience. Leur fonction est donc d'instruire au fond les dossiers, avant et pendant l'audience, avec les rapporteurs. Ils assurent aussi un rôle de suivi des relations avec les présidents vacataires et les assesseurs du Conseil d'État affectés à leurs chambres, en les sensibilisant notamment sur des questions pratiques et méthodologiques (tenue de l'audience, police de l'audience, harmonisation des décisions, pratique des renvois...), mais aussi les évolutions jurisprudentielles.

Les chefs de chambre, placés quant à eux sous l'autorité du secrétaire général de la CNDA, sont les supérieurs hiérarchiques directs des membres du secrétariat. Les chefs de chambre ne sont pas des magistrats mais des agents de catégorie A, titulaires ou contractuels. Il peut souvent s'agir d'anciens rapporteurs expérimentés.

Cette fonction atypique et propre à la CNDA se reflète également dans les missions du chef de chambre. Il veille au respect des règles de procédure, et encadre ainsi le secrétariat qui est en charge des actes de procédures, et prépare en amont les plannings des audiences. De façon originale, les chefs de chambre relisent de façon systématique toutes les décisions rédigées par les rapporteurs, avec qui ils entretiennent de fait une relation fonctionnelle, si ce n'est hiérarchique. Il en résulte dès lors une situation assez paradoxale où le chef de chambre, qui n'assiste ni à l'audience, ni au délibéré, est un relecteur à part entière des projets de décision.

Cette situation est toutefois un palliatif au fait qu'une relecture sous l'entière responsabilité des présidents de formation de jugement et des présidents de chambre engendrerait un alourdissement conséquent de leur charge de travail, difficilement envisageable en l'état, au regard du nombre de décisions rendues. Par ailleurs, un recentrage de l'activité du chef de chambre sur le suivi de la procédure impliquerait de repenser son articulation avec le responsable de pôle de catégorie B, qui intervient sur le même périmètre.

Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses aux questionnaires

S'agissant plus particulièrement des formations de jugement, celles-ci sont composées d'un président, permanent ou « vacataire »24(*), et de deux assesseurs :

- l'une est une personnalité qualifiée nommée par le HRC25(*) sur avis conforme du vice-président du Conseil d'État, à raison de ses compétences dans les domaines juridiques ou géopolitiques26(*). Ces « assesseurs HCR » sont, pour l'heure, gérés administrativement par le HCR, qui organise le processus de recrutement via des appels à candidatures lancés plusieurs fois par an, mais aussi budgétairement, dès lors que c'est le HRC qui le rémunère ;

- l'autre est une personnalité qualifiée nommée par le vice-président du Conseil d'État, à raison de ses compétences dans les domaines juridiques ou géopolitiques. Le recrutement de ces « assesseurs CE » est géré par le Conseil d'État, avec des appels à candidatures lancés une à deux fois par an. Un comité de sélection, composé d'un conseiller d'État, d'un président de section de la CNDA et d'une personnalité qualifiée, apprécie le mérite des candidats et évalue leur capacité à exercer les fonctions d'assesseur.

En principe, les assesseurs HCR sont affectés à une des six sections, tandis que les assesseurs CE sont rattachés à une chambre. Dans les faits, cette affectation n'est pas toujours respectée afin de prendre en compte les besoins mouvants de la juridiction. Les assesseurs sont donc souvent amenés à être mobiles et peuvent siéger dans une chambre à laquelle ils ne sont pas affectés en principe, notamment lorsque la chambre rencontre des difficultés à pourvoir l'une de ses audiences en assesseurs. Le nombre d'assesseurs HCR a rapidement augmenté, passant ainsi d'une quarantaine en 2010 à 173 assesseurs HCR aujourd'hui. Le nombre d'assesseurs CE a suivi cette même évolution tendancielle, et ils étaient au nombre de 136 en 2023.

Les différentes auditions menées par le rapporteur spécial ont pu confirmer que la disponibilité des assesseurs est un problème récurrent auquel la Cour est confrontée, dans la mesure où ils exercent majoritairement une activité professionnelle en parallèle.

Pour l'ensemble de ces raisons, les assesseurs, de même que les présidents vacataires, sont présents quasi-exclusivement aux audiences, et participent peu au fonctionnement quotidien des chambres, qu'il s'agisse des questions de fond ou de procédure, à la différence des présidents permanents, des chefs de chambre et du secrétariat.

Décision de rejet du directeur général de l'OFPRA

Si le recours est irrecevable

Si aucun élément sérieux n'est susceptible de remettre en cause la décision de l'OFPRA, le recours est rejeté par ordonnance2

|

Le SCE oriente ensuite, au regard de la procédure suivie devant l'OFPRA conformément à l'article L. 531-24 du CESEDA, l'affaire en procédure normale (PN), ou bien en procédure accélérée (PA) Le SCE confectionne le rôle des audiences publiques28(*) Le dossier est transmis à la chambre en charge de l'audience et est affecté à un rapporteur Le service de l'interprétariat réceptionne les rôles confectionnés par le SCE pour trouver des interprètes auprès des sociétés prestataires Une audience publique précède le rendu de la décision Source : commission des finances du Sénat, d'après les informations transmises par le Conseil d'État |

b) Une juridictionnalisation procédurale subséquente

Sur le plan procédural, la juridictionnalisation de la CNDA a pris les traits d'un affermissement du principe du contradictoire, et d'une mise en place de procédures de nature à réduire les délais de jugement.

Dès 1987, le Conseil d'État reconnaît que la Commission de recours des réfugiés doit observer toutes les règles générales de procédure applicables à l'ensemble des juridictions administratives, et plus particulièrement le respect du caractère contradictoire de la procédure29(*). Seule une disposition formelle propre à cette juridiction ou bien le caractère inconciliable avec l'organisation de la juridiction peuvent faire obstacle à l'application de ces règles générales de procédure au juge de l'asile.

Certaines règles minimales de l'instruction, du contradictoire et de publicité de l'audience ont été codifiées en 200630(*) dans la partie règlementaire du CESEDA.

Postérieurement à la mise en place de la CNDA, la procédure a été complètement refondue par le décret n° 2013-751 du 16 août 2013 relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile. Il a repris et consolidé toute la partie règlementaire du CESEDA concernant la procédure contentieuse, en remédiant à des lacunes dans son organisation, aujourd'hui très largement alignée sur la procédure suivie devant les juridictions administratives de droit commun. Ainsi, ce décret a :

- codifié et organisé le caractère contradictoire de la procédure ;

- adapté les délais de recours pour les requérants en outre-mer, avec un « délai de distance » doublé par rapport à ceux applicables en métropole ;

- précisé les règles de notification des actes de procédure ;

- mis fin au caractère conclusif du rapport lu à l'audience du rapporteur ;

- prévu qu'un exemplaire du rôle de l'audience mentionnant le sens de la décision soit signé par l'ensemble des membres de la formation de jugement, permettant ainsi d'attester le sens de la décision adoptée.

Afin de prendre en compte les spécificités du contentieux de l'asile, l'application du principe du contradictoire est toutefois adaptée.

En premier lieu, une fois la requête communiquée, l'OFPRA est tenu de verser le dossier de demande d'asile du requérant au contradictoire31(*), par le biais d'une « autoroute numérique », c'est-à-dire d'une liaison informatique automatique entre l'OFPRA et la CNDA, et ce, même s'il n'est quasiment jamais représenté à l'audience.

En second lieu, des règles dérogatoires à la clôture d'instruction sont prévues, avec la possibilité de poursuivre le débat contradictoire à l'audience32(*) voire même après l'audience33(*) lorsque des éléments du débat oral apparaissent nécessaires.

D'autres réformes de la procédure ont eu pour objectif d'optimiser le traitement des requêtes afin de réduire les délais de jugement, dont la plus importante est celle issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile.

En premier lieu, cette loi a instauré l'attribution de plein droit de l'aide juridictionnelle, si la demande est déposée dans les 15 jours suivants la notification de la décision de rejet de l'OFPRA, et sauf en cas d'irrecevabilité manifeste du recours. En simplifiant la procédure, cette mesure a permis de raccourcir les délais de traitement des recours, les demandeurs n'ayant plus besoin de prouver leur situation et leurs ressources, ni de fournir un bref exposé des faits à présenter devant la Cour. Seule la décision attaquée est requise désormais lors du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle. Le délai moyen pour obtenir une décision d'aide juridictionnelle varie depuis quelques années entre 10 et 18 jours, dans le respect global du délai de 15 jours prévu par le législateur34(*).

En deuxième lieu, la loi du 29 juillet 2015 introduit une différenciation de la procédure selon le type de dossier, en créant, à côté de la formation collégiale, une formation à juge unique compétente pour connaître des recours des demandeurs d'asile dont la demande a été placée en procédure accélérée devant l'OFPRA ou qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité.

En outre, la loi a instauré des délais de jugement variables avec un délai de cinq mois pour les formations collégiales et un délai de cinq semaines pour les formations à juge unique35(*).

Le développement de la vidéo-audience est aussi une évolution procédurale, permise à compter de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, l'intégration et à la nationalité. Dans un objectif de bonne administration de la justice, le président de la CNDA peut décider de tenir des vidéo-audiences dans une salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, située dans des locaux relevant du ministère de la justice. La loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie élargit les possibilités de recours à la vidéo-audience en métropole puisqu'elle supprime les dispositions qui prévoyaient la possibilité pour le requérant séjournant en France métropolitaine de refuser « d'être entendu par un moyen de communication audiovisuelle » afin qu'il soit « convoqué, à sa demande, dans les locaux de la cour ».

Le développement de la vidéo-audience par la CNDA

La mise en place progressive des vidéo-audiences suite à la loi du 16 juin 2011 autorisant le recours à ces audiences

Les premières vidéo-audiences se sont tenues en 2014, le temps pour la Cour de développer les moyens de communication audiovisuelle à même de garantir la confidentialité des échanges entre les deux salles d'audience situées à distance l'une de l'autre. Elles ont eu lieu entre le siège de Montreuil et le tribunal administratif de Guyane. Elles ont ensuite été étendues à Mayotte à compter de juin 2015, puis à la Guadeloupe et à la Martinique à compter respectivement de janvier et juin 2016. Le nombre de vidéo-audiences en outre-mer est passé de 49 en 2014 à 131 en 2017.

À partir de 2021, les vidéo-audiences se sont développées en métropole, à Lyon et Nancy.

Selon le rapport public annuel de la Cour pour 2023, celle-ci a tenu 263 vidéo-audiences, dont 196 en outre-mer. 25 se sont tenues à Lyon et 42 à Nancy.

La formation des personnels à la vidéo-audience

Les secrétaires d'audiences sont en principe formés à la procédure et à l'utilisation du logiciel de la vidéo-audience, dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue. Depuis janvier 2024, un référent vidéo-audience a été désigné au sein des secrétariats des 23 chambres.

Le déroulement d'une audience par visio-conférence

Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel avec lesquels la Cour organise des vidéo-audiences sont prévenus, tous les deux mois, du planning des vidéo-audiences sur les deux prochains mois. Dès l'envoi des convocations, le secrétariat de la chambre qui organise la vidéo-audience envoie à la juridiction « hôte » le rôle des affaires qui seront appelées lors de la vidéo-audience, ainsi que les dossiers numérisés.

Le jour de l'audience, un agent de greffe du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel est présent pendant toute la durée de la vidéo-audience. Il est chargé d'accueillir les requérants accompagnés de leur avocat ainsi que d'un interprète mis à disposition par la Cour, et de rédiger un procès-verbal pour chaque affaire afin de faire état, le cas échéant, des dysfonctionnements techniques rencontrés36(*). Ce procès-verbal est ensuite envoyé par l'agent de greffe à la Cour à l'issue de l'audience.

Des fiches procédures ont été mises en place en 2023 par la Cour à destination des agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour récapituler les tâches de chacun dans l'organisation et le bon déroulé de la vidéo-audience. La CNDA a mentionné qu'une formation dédiée leur sera également proposée chaque année.

Les coûts des vidéo-audiences

La formation des personnels internes à la CNDA n'a pas nécessité de coût supplémentaire. En revanche, l'installation d'une salle de vidéo-audience représente un investissement de 58 000 euros TTC, auquel s'ajoute un contrat de maintenance pour garantir des délais d'intervention en cas d'incident, pour un coût annuel de 5 500 euros TTC par salle. La mobilisation de deux agents de greffe, en lieu et place d'un seul à Montreuil, engendre aussi des coûts supplémentaires.

Les perspectives d'intensification des vidéo-audiences en outre-mer

Depuis 2023, afin de s'adapter à l'augmentation du contentieux de l'asile à Mayotte, le rythme des vidéo-audiences s'est intensifié. Une salle d'audience au tribunal administratif de Mayotte a été dédiée à l'organisation de ces vidéo-audiences, permettant ainsi d'en tenir quatre par semaine.

Compte tenu de l'augmentation du contentieux de l'asile en Guyane, un dispositif similaire sera mis en place en 2024 permettant d'augmenter de manière pérenne le nombre de vidéo-audiences organisées avec le tribunal administratif de Guyane, sur un rythme similaire à Mayotte.

En revanche, en hexagone, les vidéo-audiences sont amenées à disparaître avec le déploiement de chambres territoriales de la Cour.

Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses transmises par le Conseil d'État

Pour garantir le bon usage de cet outil, la CNDA a élaboré en décembre 2020, en concertation avec les avocats, un vademecum37(*) sur les vidéo-audiences, qui détaille les conditions dans lesquelles elles doivent se dérouler pour ne pas faire obstacle au respect des garanties fondamentales inhérentes au droit du requérant à un recours effectif. Alors même que les nouvelles dispositions du CESEDA issues de la réforme de 2018 permettent à la CNDA de recourir à la vidéo-audience sans le consentement du demandeur d'asile résidant dans l'hexagone, le vademecum prévoit toutefois son consentement, qui ne peut être tacite. En effet, en l'absence d'expression d'un choix, le demandeur d'asile est convoqué en présentiel. Les garanties particulièrement détaillées du recours à ces audiences et de leur déroulement, élaborées en étroite collaboration avec la profession d'avocat, attestent une nouvelle fois de la juridictionnalisation de la Cour.

2. Une professionnalisation toujours en demi-teinte des juges et rapporteurs de l'asile

a) Une professionnalisation insuffisante à raison du statut

Si la CNDA s'est progressivement dotée de personnels plus pérennes, notamment en augmentant son nombre de présidents permanents, force est de constater que la majorité des juges de l'asile ne sont pas ancrés à la CNDA, et largement de passage. S'agissant des présidents, les « vacataires » représentent 88 % des effectifs globaux. Par ailleurs, les membres des formations de jugement doivent uniquement assurer au moins treize audiences par an. Dans la pratique, il leur est plutôt demandé d'assurer deux audiences par mois, ce qui représente toujours une présence assez faible des présidents vacataires et des assesseurs à la Cour, rendant dès lors leur participation à la vie de la juridiction très limitée.

Par ailleurs, la place centrale du rapporteur dans le traitement des recours, qui n'est pas membre de la formation de jugement, est en dissonance avec son statut et son évolution de carrière au sein de la juridiction.

La fonction de rapporteur à la CNDA est reconnue dans la loi. L'article L. 532-11 du CESEDA dispose que « les débats devant la Cour nationale du droit d'asile ont lieu en audience publique après lecture du rapport par le rapporteur ». Pivot de la procédure, le rapporteur est chargé de l'instruction des recours, de la mise en état des dossiers, jusqu'à la rédaction et la présentation lors de l'audience de son rapport faisant état de l'objet de la demande, des éléments de fait et de droit exposés par les parties et des éléments propres à éclairer le débat, sans prendre parti sur le sens de la décision à retenir38(*).

Il apparaît ainsi que leur fonction est hybride au regard des catégories de droit commun des juridictions administratives. D'un côté, leurs missions d'instruction, de participation au délibéré et de rédaction du projet de décision, laissent penser que le rapporteur à la CNDA fait office de magistrat rapporteur. De l'autre, la présentation de son rapport à l'audience et son positionnement hors formation de jugement, laissent penser qu'il s'agit plutôt d'un rapporteur public.

Ce statut sui generis ressort également du fait que, bien que soumis à une norme soutenue39(*), il ne s'agit pas d'un magistrat, mais d'un agent de catégorie A, titulaire ou contractuel. Sur ce point, le rapporteur révèle que la contractualisation massive peut être un frein à la professionnalisation de la Cour, à raison notamment du renouvellement continu de ces agents embauchés pour une courte durée, même si de nombreux efforts ont été opérés depuis 2018. En effet, sur les 320 rapporteurs de la CNDA au 1er janvier 2024 - 296 en chambres et 24 au service des ordonnances - environ 50 % sont contractuels recrutés pour une durée de deux à trois ans. La CNDA a réussi à atteindre ce taux de 50 % de titulaires en 202240(*) grâce à la mise en place d'un concours d'accès direct aux corps des attachés d'administration rattachés au Conseil d'État et à la CNDA ayant pour première affectation la CNDA en qualité de rapporteur, pour les années 2019, 2020 et 2021, et l'ouverture d'un plus grand nombre de postes d'attaché d'administration sortant des instituts régionaux d'administration (IRA) pour le Conseil d'État et la CNDA, soit 20 postes. Le rapporteur spécial salue cette démarche, bien qu'il soit bien conscient que la titularisation par le biais des IRA ne constitue pas la panacée. Elle peut poser des difficultés à raison du faible intérêt pour la matière et de l'absence de compétences juridiques. La motivation à entrer à la Cour peut parfois résider dans sa position géographique en région parisienne et dans le fait qu'il s'agit d'un corps interministériel permettant une ouverture intéressante pour des mobilités à venir. De fait, des rapporteurs recrutés par la voie d'un concours ne restent pas nécessairement beaucoup plus longtemps à la Cour que des contractuels.

Le rapporteur spécial ne doute dès lors pas que la contractualisation permet une certaine souplesse pour s'adapter aux fluctuations de la demande d'asile, et que le recours à des présidents vacataires et assesseurs, avec des expériences professionnelles diverses et variées, peut enrichir la Cour. Toutefois, il constate que ces exigences de souplesse et d'enrichissement ne sauraient se retourner contre la Cour et son efficacité, compte tenu de la disponibilité relative des membres de la formation de jugement pouvant compliquer l'enrôlement des affaires, et d'un renouvellement trop important de rapporteurs contractuels, qui peuvent difficilement se former et acquérir des compétences dans la durée.

b) Une formation de facto partielle et pas toujours obligatoire

Les rapporteurs bénéficient à leur arrivée à la Cour d'une formation initiale obligatoire de quatre à cinq semaines, qui comprend des modules juridiques, géopolitiques, pratiques et d'explication de l'organisation de la Cour. Pour les présidents des formations de jugement et les assesseurs CE, la formation initiale d'une durée de deux semaines comprend un rappel des bases du droit d'asile et de la procédure contentieuse applicable devant la Cour, mais aussi des repères méthodologiques dans l'approche des dossiers et la conduite des audiences, ainsi que la présentation du circuit d'un dossier et le rôle joué par les différents services centraux de la Cour dans son traitement.

La formation continue des rapporteurs et des membres de la formation de jugement prend la forme de « cafés d'actualité », qui sont de courtes sessions de présentation, organisées par les présidents permanents ou les chargés d'études du centre de recherche et de documentation (CEREDOC) de la CNDA, d'un point d'actualité, suivi d'un échange avec les participants. Ils portent alternativement sur un thème géopolitique et sur un thème juridique.

Il ressort des éléments transmis par la CNDA ainsi que des diverses auditions menées par le rapporteur spécial que la formation des nouveaux juges, à destination des présidents vacataires et des assesseurs CE, est facultative et sommaire. Raphaël Maurel, secrétaire général de l'observatoire de l'éthique publique (OEP) et ancien assesseur CE à la CNDA, constate à propos de cette formation, qu'elle ne contient « aucun module relatif à l'identification et à la gestion des troubles liés à un stress post-traumatique. Même la formation au contentieux de l'asile est rapide, la Cour comptant sur l'expérience des présidents de formation et la capacité des assesseurs nommés par le Conseil d'État à acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. La formation géopolitique, quant à elle, est absente à l'arrivée des juges, malgré la réception de nombreux courriels faisant, chaque semaine, état des évolutions des différentes situations géopolitiques pertinentes »41(*). De plus, cette formation n'est pas ouverte aux assesseurs HRC, mais ces derniers bénéficient d'une formation obligatoire en interne et de formations continues obligatoires tout au long de leur mandat, dispensées par le HCR.

Les formations internes assurées par le HCR à destination de leurs assesseurs

Les assesseurs HCR doivent obligatoirement suivre une formation initiale, dispensée par les équipes du HCR en France et par des juges assesseurs universitaires. Cette formation conditionne leur entrée à la CNDA. Elle se déroule sur trois jours et permet d'aborder les fondamentaux du droit des réfugiés et la jurisprudence française et européenne en la matière. Une large place est consacrée aussi à la notion de crédibilité, qui est au coeur du contentieux de l'asile, dans la mesure où la collecte des informations nécessaires pour étayer la demande d'asile, ainsi que leur appréciation au regard des déclarations du demandeur et des éléments de sa demande constituent un processus particulièrement complexe, à raison notamment de l'éloignement géographique et culturel avec le pays d'origine du demandeur. Cette formation est précédée de modules de formation qui auront dû être suivis en ligne, afin de rendre la formation plus poussée.

La formation théorique est complétée par des interventions de l'OFPRA après une participation concrète aux entretiens de demandeurs d'asile sur une journée et des interventions de présidents de la CNDA sur l'office du juge et le fonctionnement de la juridiction notamment. Les assesseurs HCR vont ainsi une demi-journée à la Cour à leur entrée officielle en fonction, et peuvent assister à un délibéré.

La formation continue est également obligatoire. Les assesseurs HCR se voient proposer des séances d'actualité par visio-conférence tout au long de l'année, sur la base de cinq par an en moyenne. Il est attendu une participation à au moins trois séances sur cinq. Elles sont consacrées à l'actualité au niveau mondial, européen et français, avec un accent mis sur les lignes directrices diffusées par le HCR sur les thématiques géopolitiques, ou celles de l'Agence européenne pour l'asile42(*). Une session par an est consacrée à l'effet du trauma dans le cadre de la procédure d'asile en recourant aux services d'experts sur le sujet.

Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses transmises par le HCR.

Enfin, les présidents vacataires et les assesseurs, qui viennent à la CNDA en parallèle de leurs autres activités professionnelles, ne peuvent dans la pratique que très rarement assister aux « cafés d'actualité », qui se déroulent uniquement en présentiel. En tout état de cause, ces rencontres ne constituent pas une formation continue obligatoire pour les juges de l'asile et les rapporteurs.

3. Une juridiction reconnue au niveau international

a) Le modèle majoritaire en Europe : un contentieux de l'asile confié aux juridictions administratives de droit commun

À l'échelle européenne, la majorité des États européens confient le contentieux de l'asile aux juridictions administratives de droit commun, avec le cas échéant, quelques spécificités procédurales propres au contentieux de l'asile. C'est le cas en Allemagne, où les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître des recours à l'encontre de l'Office fédéral pour l'immigration et les réfugiés (le BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge). Le tribunal compétent du Land est celui du lieu de résidence du demandeur d'asile. L'intéressé peut faire appel de la décision du tribunal administratif en déposant une demande d'admission de l'appel devant le tribunal administratif supérieur du Land (Oberverwaltungsgericht), qui statue sur cette demande par une décision non motivée et autorise l'appel si une question de droit significative est en jeu, si le jugement rendu diffère dela jurisprudence des instances supérieures ou s'il existe un vice de procédure. Enfin, un pourvoi en cassation contre la décision du tribunal administratif supérieur du Land est possible devant la Cour fédérale administrative (Bundesverwaltungsgericht). Il en va de même aux Pays-Bas où les recours contre les décisions du service de l'Immigration et de la naturalisation du ministère de l'Intérieur (Immigratie en Naturalisatiedienst, IND) sont portés devant des tribunaux administratifs régionaux, qui disposent d'une chambre spécialisée dans l'immigration et l'asile, avant un appel possible devant le Conseil d'État, qui a lui aussi une chambre dédiée au contentieux des étrangers. En Suisse également, les recours dirigés contre les décisions du secrétariat d'État des migrations relèvent de la compétence du tribunal administratif fédéral. Il en va de même en Slovénie devant la Cour administrative de la République, ou encore en Finlande devant les tribunaux administratifs, avec une possibilité d'interjeter appel auprès de la Cour administrative suprême.

Plus marginalement, dans d'autres États, les recours sont portés devant des juridictions spécialisées en contentieux des étrangers. Il s'agit notamment de la Belgique, où le Conseil du contentieux des étrangers (CALL), tribunal administratif spécialisé, est compétent pour traiter les recours contre toutes sortes de décisions administratives dans le domaine de la migration. C'est le cas également en Suède, qui dispose de quatre tribunaux de migration (Göteborg, Lulea, Malmö et Stockholm).

Enfin, quelques rares États confient le contentieux de l'asile aux juridictions judiciaires, à l'instar de l'Italie, où les recours sont exercés devant les tribunaux civils puis devant la Cour de cassation.

b) En France, le choix d'une juridiction spécialisée dans le contentieux de l'asile, modèle original en Europe et aujourd'hui peu contesté

La France a fait le choix, original en Europe, et très peu répandu, de confier le contentieux de l'asile à une juridiction administrative uniquement dédiée à cette matière. Il existe également en Irlande d'un tribunal d'appel de la protection internationale (International protection appeals tribunal - IPAT), qui statue à juge unique, et peut recevoir des observations de la part du ministre de la justice ou bien du HCR. La plupart des membres de ce tribunal ne sont pas des juges, mais des « quasi-judicial », et pratiquent également le droit en tant qu'avocat ou juriste. Le Danemark s'est doté quant à lui d'une commission de recours pour les réfugiés et les apatrides, composée de sept membres dont le président est un juge, trois membres sont désignés sur proposition du ministère des affaires sociales, du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'intérieur, deux membres sur proposition de l'aide nationale aux réfugiés et un membre sur proposition de l'association des avocats danois. Les affaires sont entendues par un conseil composé de trois membres, sauf dans le cas de la procédure accélérée où les affaires sont jugées par un juge unique43(*). Enfin, alors que l'Autriche disposait d'une Cour d'asile, celle-ci a été supprimée par le législateur en 2015. Ce sont donc désormais les juridictions administratives de droit commun qui gèrent le contentieux de l'asile.

Cet exemple autrichien démontre que l'institution d'une cour spécialisée ne va pas de soi. Deux facteurs principaux ont orienté en 1952 le choix du législateur vers l'institution d'une autorité juridictionnelle ad hoc. D'une part, l'importance, déjà préoccupante, du contentieux devant le Conseil d'État, aurait pu engendrer un réel engorgement de cette juridiction. D'autre part, la spécificité du contentieux de l'asile a présidé à ce choix car « l'existence de magistrats spécialisés est gage d'efficacité pour les justiciables et de cohérence de la jurisprudence »44(*).

Ce modèle a été toutefois questionné en 2013, dans le rapport sur la réforme de l'asile de Mme Valérie Létard, sénatrice, et de M. Jean-Louis Touraine, député45(*). Les deux parlementaires ont proposé de conduire, sur le fondement de l'article 37-1 de la Constitution, une expérimentation de transfert du contentieux de l'asile à la juridiction de droit commun, soit dans une ou deux régions à forte demande d'asile, soit pour l'ensemble du contentieux en procédure prioritaire.

Aujourd'hui, force est de constater que le choix de la CNDA est peu contesté. Toutes les associations, magistrats et instances auditionnées par le rapporteur spécial reconnaissent la pertinence de ce modèle, dont le coût est d'ailleurs plus faible pour les finances publiques qu'un transfert aux juridictions administratives de droit commun46(*). Ce transfert a également été écarté dans l'étude d'impact du projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration47(*), dans la mesure notamment où il entraînerait pour les tribunaux administratifs, qui jugent déjà 230 000 affaires par an, un surcroît de 70 000 recours (soit + 30 %), et un coût de transition très élevé. Un risque aussi de perte de cohérence de la jurisprudence de l'asile a été soulevé.

La CNDA est par ailleurs reconnue au niveau international, notamment à raison de sa collégialité, mais aussi du fait de la présence d'un représentant du HCR dans les formations de jugement, selon la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH)48(*).

B. UNE AMÉLIORATION SIGNIFICATIVE ET SALUTAIRE DES DÉLAIS MOYENS DE JUGEMENT DANS UN CONTEXTE DE PRESSION CONTENTIEUSE TOUJOURS PLUS INTENSE

1. Une augmentation des capacités de jugement de la Cour dans un contexte de hausse continue du nombre de recours

a) Un nombre de recours ayant plus que doublé en l'espace d'une dizaine d'années

Alors que la CNDA était saisie de 27 000 recours en 2010, l'évolution du nombre de recours a été exponentielle, avec au moins 60 000 recours par an depuis la sortie de la crise sanitaire. En 2023, 64 685 recours ont été adressés à la CNDA, soit une hausse de 5 % par rapport à 2022, et une progression de 10 % par rapport à 2019. Le rythme de progression des recours depuis 2010 est de l'ordre de 5 % par an.

Afin de faire face à cette hausse, la Cour a augmenté ses capacités de jugement, en particulier à partir de 2019. Hors année 2020 de crise sanitaire, la CNDA rend plus de 66 000 décisions par an depuis 2019, faisant de la CNDA la première juridiction de France en termes de décisions rendues. De même, le bureau de l'aide juridictionnelle rend environ 60 000 décisions par an depuis 2021, dont 59 415 décisions d'admission à l'aide juridictionnelle en 2023.

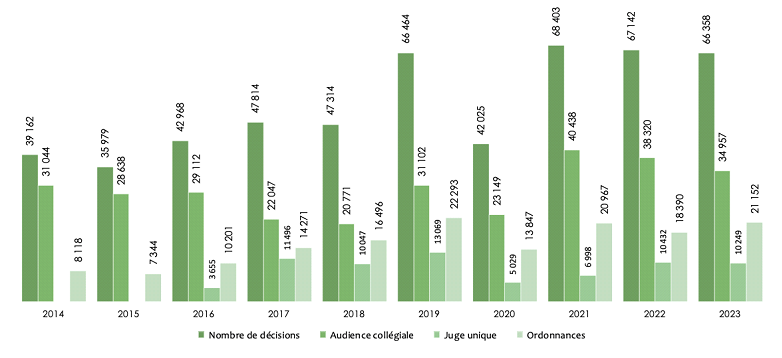

D'après le rapport d'activité de la CNDA pour 2023, s'agissant de la répartition de ces décisions, sur les 66 358 affaires jugées en 2023, 45 205 l'ont été au cours d'une audience, ce qui représente 68 % du nombre total de décisions. 77 % de ces 45 205 décisions ont été prises par une formation collégiale et 23 % par une formation à juge unique. Traditionnellement comprise entre 30 et 35 %, la part de décisions prises par ordonnance a représenté 32 % en 2023, contre 27 % en 2022.

La répartition des décisions rendues par la CNDA de 2014 à 2023

Source : Rapport d'activité de la CNDA pour 2023

Outre les réformes susmentionnées de juridictionnalisation et de professionnalisation de la CNDA, celle-ci a aussi pu augmenter ses capacités de jugement grâce à un nombre soutenu d'affaires par audience, 13 affaires sont inscrites quotidiennement au rôle des 32 audiences. En outre, les magistrats sont soumis à des objectifs de performance élevé, au même titre que ceux mentionnés pour les rapporteurs. Ainsi, les présidents permanents de la Cour sont tenus au respect d'une norme, de 70 audiences par an et de 100 ordonnances par mois49(*).

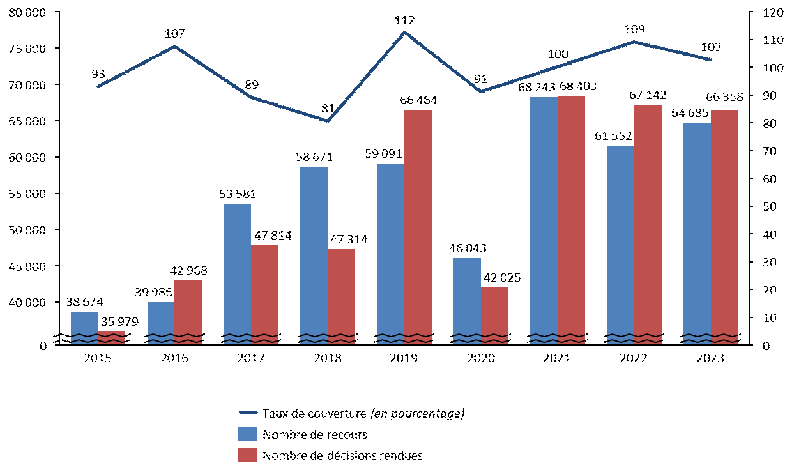

b) Un déstockage massif conduisant aujourd'hui la Cour à un taux de couverture excédentaire

L'augmentation du nombre de recours a eu pour conséquence mécanique d'augmenter les stocks, avec une perturbation importante engendrée par la crise sanitaire à raison d'une réduction importante du nombre des audiences en 2020, puis d'une augmentation importante des recours en 2021 à la suite d'un rattrapage de l'activité de l'OFPRA. Depuis 2022, la CNDA a jugé un nombre plus important de recours qu'elle n'en a enregistrés, entraînant par suite une diminution importante du stock.

Actuellement, la Cour connaît un niveau historiquement bas de ses stocks et son taux de couverture est excédentaire depuis 2022, de l'ordre de 109 % en 2022 et 103 % en 2023, ce qui signifie qu'elle juge plus d'affaires que le nombre de recours introduits sur l'année. L'apurement des stocks a été conséquent depuis 2020, passant ainsi d'un stock de 33 513 dossiers à 26 132 dossiers en stock restant en 2023.

Nombre de décisions rendues par la CNDA

par rapport au nombre de recours de 2015 à 2023

Source : Commission des finances du Sénat, d'après les données transmises par le Conseil d'État

Plusieurs types de mesures ont été mises en oeuvre par la Cour pour atteindre ces résultats. Outre une action spécifique pour prioriser les dossiers anciens, la CNDA a mis en place un système de suivi des dossiers anciens, ce qui a permis de diviser par deux les recours de plus d'un an, part qui s'établit désormais à 8,7 %. Des opérations de suivi et d'apurement du stock sont trimestriellement menées par les services et les chambres afin de veiller à l'enrôlement rapide des recours. La Cour a également mis en place, en lien avec les avocats, des audiences à juge unique dédiées aux recours des demandeurs somaliens et afghans au 1er semestre 2023. Enfin, la Cour a aussi mis en place en outre-mer des audiences foraines afin d'apurer des stocks anciens à Mayotte et en Guyane, en parallèle d'un recours accru à la vidéo-audiences dans ces territoires.

L'organisation d'audiences foraines en outre-mer

Des audiences foraines, c'est-à-dire une série d'audiences décentralisées, sont organisées en outre-mer lorsque le recours à la vidéo-audience est insuffisant pour résorber un stock important. Ces audiences, dénommées également « missions foraines » ont été mises en place par la Cour depuis 2006, avec près de 20 missions depuis cette date organisées en Guadeloupe, à Mayotte, en Martinique et en Guyane. Du fait de l'augmentation de la demande d'asile à Mayotte, la Cour a mis en oeuvre trois missions foraines dans ce département entre 2021 et 2022. Pour l'heure, compte tenu du rythme des vidéo-audiences avec le tribunal administratif de Mayotte, aucune mission foraine n'est prévue pour 2024.

Des audiences foraines ont eu lieu aussi plus ponctuellement dans l'hexagone, avec 8 audiences foraines à Lyon et 3 à Nancy entre 2021 et 2023.

L'organisation de ces missions est relativement lourde pour la Cour dans la mesure où elles impliquent le déplacement des formations de jugement, des rapporteurs, des secrétaires d'audience, voire même d'interprètes lorsqu'il n'y en a pas sur place pour la langue souhaitée. Ces missions mobilisent aussi la régie de la CNDA pour la réservation des hébergements, des billets d'avion et la constitution d'avances de frais. Il faut aussi, et au préalable, trouver des locaux sur place où vont se tenir ces audiences quotidiennes pendant une voire plusieurs semaines.

En termes de coûts, la mission foraine à Mayotte en octobre 2022, qui a eu lieu au lycée de Petite Terre à Pamandzi, a coûté presque 83 000 euros à raison des frais d'hébergement, de transports, de repas, de frais de gardiennage et de location de véhicules notamment. Cette mission aura nécessité le déplacement de 25 personnes, qui n'ont pas bénéficié de majoration de leurs traitements ou du coût de leurs vacations.