D. UNE LUTTE CONTRE LES CONFLITS D'INTÉRÊTS ET UN ENCADREMENT DES MOBILITÉS ENCORE PERFECTIBLES

1. Des dispositifs de prévention des conflits d'intérêts et d'encadrement des mobilités stricts dont l'application est perfectible

a) Les dispositifs de prévention des conflits d'intérêts et d'encadrement des mobilités

Les agents publics sont sujets à plusieurs risques pénaux et déontologiques dans le cadre de leurs mobilités professionnelles vers ou depuis le secteur privé, ainsi que du fait de liens d'intérêts de toute nature.

Si les mobilités entre le secteur public et le secteur privé peuvent être source d'ouverture et permettent à l'État d'attirer des profils et compétences variés, elles comportent également des risques qu'il est nécessaire de prévenir. Elles peuvent en effet compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service. À la suite d'une telle mobilité, l'agent peut également être placé en situation de conflit d'intérêts, c'est-à-dire une situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés, qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.

Une mobilité vers le secteur privé peut également mener à commettre un délit : la prise illégale d'intérêt, qui est le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement.

Plus largement, un agent public peut avoir des liens d'intérêts (biens matériels possédés, activités et engagements personnels), qu'il est normal pour toute personne d'avoir, mais qui peuvent mener, dans certains cas, à la constitution de conflits d'intérêts et nuire au bon exercice de ses fonctions.

Pour répondre à ces risques, un système de prévention des conflits d'intérêts et d'encadrement des mobilités a été mis en place. Ce système repose, pour la majorité des agents publics, sur des contrôles internes de l'administration. Il revient à l'autorité hiérarchique et, le cas échéant, au référent déontologue de l'administration concernée, de procéder au contrôle des risques déontologiques et pénaux encourus par les agents en cas de mobilité. Les agents publics sont également tenus de prévenir et de faire cesser toute situation de conflit d'intérêts, et donc d'en faire part à leur autorité hiérarchique si nécessaire.

Afin de compléter ce système de prévention interne, la loi relative à la transparence de la vie publique du 11 octobre 2013 a créé une autorité administrative indépendante, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

La Haute Autorité assure un contrôle ciblé des risques déontologiques et pénaux dans le cadre des mobilités professionnelles entre les secteurs public et privé de 15 000 agents publics exerçant les fonctions et emplois les plus exposés. Ces contrôles garantissent ainsi l'impartialité et l'indépendance de l'action de l'administration.

En cas de nomination à un emploi public exposé d'une personne qui a eu un emploi dans le secteur privé dans les trois années précédant sa nomination, la HATVP est saisie. Elle peut refuser la nomination ou donner un avis de compatibilité, éventuellement en formulant des réserves.

En cas de départ vers le secteur privé d'un agent public exerçant un emploi exposé, la HATVP doit également se prononcer. Elle peut rendre un avis de refus, qui est immédiatement applicable, ou formuler un avis de compatibilité, éventuellement assorti de réserves. L'ancien agent reste soumis au contrôle de la HATVP dans les trois années suivant son départ de l'administration.

La HATVP ne formule que peu d'avis d'incompatibilité. 22 avis seulement, soit 5 % d'entre eux, ont été rendus en 2023, dont 19 concernaient les cas de reconversion professionnelle vers le secteur privé. La plupart des avis rendus par la HATVP sont des avis de compatibilité avec réserve (77 % en 2023). Selon le président de la HATVP, Didier Migaud, une telle proportion montre « la recherche d'équilibre entre différents intérêts, à laquelle s'astreint la Haute Autorité. Permettre des passages entre le secteur public et le secteur privé peut être opportun, tant pour les activités et les individus concernés que pour le secteur public, qui doit pouvoir attirer des profils divers et compétents ».

La HATVP peut être également saisie à titre subsidiaire de mobilités d'agents relevant des contrôles internes de l'administration. Lorsque la saisine du référent déontologue ne permet pas de lever toutes les difficultés rencontrées dans l'appréciation de la situation de l'agent concerné, l'administration peut en effet la solliciter.

Ce n'est cependant pas son principal pôle d'activité. La part des saisines à titre subsidiaire sur l'ensemble de ses saisines est en effet faible (5 % des avis rendus en 2023).

La HATVP contrôle également les conflits d'intérêts potentiels des agents publics exerçant un emploi exposé. Ceux-ci sont tenus d'adresser une déclaration patrimoniale et une déclaration d'intérêts à la Haute Autorité. Y figurent notamment les activités professionnelles passées ou présentes, les participations à des organes dirigeants d'organismes, qu'ils soient publics ou privés, et la profession du conjoint.

La HATVP mène un contrôle ciblé des déclarations et peut recommander à l'agent public en question de prendre des mesures pour faire cesser le conflit d'intérêts, voire l'enjoindre à les prendre si la situation perdure.

b) Les difficultés des dispositifs de prévention des conflits d'intérêts et d'encadrement des mobilités

La HATVP rencontre de nombreuses difficultés dans la mise en oeuvre de ses missions, notamment parce que, selon les informations transmises à la commission d'enquête, ses moyens « sont globalement insuffisants pour mener à bien l'ensemble de ses missions » La HATVP dispose en effet de 75 agents (en équivalent temps plein), ce qui est en deçà du niveau nécessaire à l'exercice satisfaisant de ses compétences.

Ce manque de moyens constitue une difficulté marquée dans le contrôle des mobilités public/privé par la Haute Autorité, notamment relativement au respect des réserves émises dans le cadre de ses avis. La Haute Autorité a ainsi indiqué à la commission d'enquête que « le suivi de l'ensemble des avis de compatibilité avec réserves ne peut être mené avec exhaustivité, faute de disposer de moyens suffisants ». Didier Migaud a également souligné : « Nous interpellons régulièrement les personnes concernées par nos réserves et nous nous efforçons de recouper les informations, ce qui demande une certaine disponibilité et des moyens adéquats ».

De même, si la Haute Autorité mène une veille pour détecter d'éventuels défauts de saisine, elle ne peut mener cette mission de façon aussi approfondie qu'il serait souhaitable. Or, « la détection des défauts de saisine et le suivi des avis formulés par la Haute Autorité constituent des aspects essentiels du contrôle, dont ils garantissent la pleine effectivité ».

Des difficultés supplémentaires se posent dans le contrôle subsidiaire exercé par la HATVP sur les mobilités de certains agents dont l'administration la saisit. La Haute Autorité constate que les administrations et les référents déontologues ne précisent pas toujours l'appréciation qu'ils portent sur le projet de mobilité de l'agent en amont de sa saisine. Selon les informations qu'elle a communiquées à la commission d'enquête, « cette appréciation, qui devrait être systématiquement mentionnée, ne l'est pas toujours et de manière parfois insuffisamment circonstanciée ». Elle note également qu'il arrive parfois qu'il n'y ait pas de référent déontologue identifié.

Enfin, il apparaît que le régime de sanctions prévu en cas de manquement aux réserves ou à l'interdiction de réaliser un projet de mobilité est lacunaire. En effet, la rédaction actuelle de l'article L. 124-20 du code général de la fonction publique, qui définit les sanctions applicables semble indiquer qu'elles ne peuvent être prises qu'en cas de non-respect d'un avis de la Haute Autorité, mais pas d'un avis de l'autorité hiérarchique. Une telle différence constitue un frein à l'effectivité des contrôles déontologiques.

Les incohérences des contrôles des mobilités vers et depuis les établissements publics à caractère industriel et commercial (Epic) 213(*)

Le contrôle des mobilités public/privé vers ou depuis des établissements publics à caractère industriel et commercial (Epic) et d'autres établissements comme la Caisse des dépôts et consignations est insuffisant et pose de nombreuses difficultés. Aujourd'hui, le directeur d'un Epic est un agent de droit public, et sa mobilité depuis l'État vers l'Epic en question n'est pas contrôlée par la Haute Autorité. En revanche, les autres agents de l'Epic sont des agents de droit privé : leur mobilité est donc contrôlée en cas de mobilité depuis ou vers l'État, mais pas depuis ou vers le secteur privé. Or, d'une part, les risques pénaux afférents aux mobilités d'agents publics vers ou depuis un Epic sont les mêmes qu'ils en soient ou non le directeur. D'autre part, les mobilités de personnes venant du secteur privé depuis ou vers un Epic peuvent également susciter des risques déontologiques et pénaux (notamment de prise illégale d'intérêts).

2. Les dispositifs de régulation des activités de représentation d'intérêts sont encore limités et leur efficacité insuffisante

a) Un cadre de régulation des activités de représentation d'intérêts encore embryonnaire

La HATVP est également chargée depuis 2017 de la régulation des activités de représentation d'intérêts.

Elle assure la gestion du répertoire numérique des représentants d'intérêts sur lequel doivent s'inscrire les acteurs de la société civile (entreprises et cabinets de conseil, associations, ONG...) qui cherchent à influer sur le contenu d'une décision publique en entrant en communication avec des responsables publics.

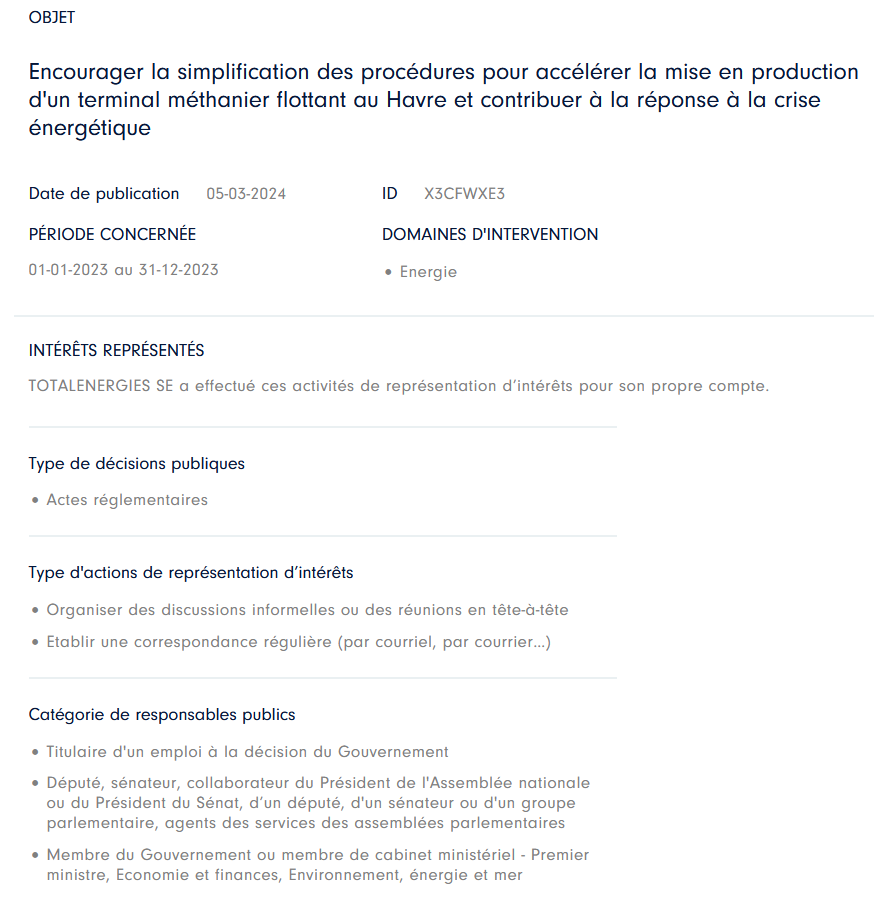

Ce répertoire est public et consultable sur le site de la HATVP. On peut y consulter une fiche d'identité de chaque représentant d'intérêts, la liste de ses différentes actions de représentation d'intérêts et une évaluation des moyens qu'il y consacre. Ce répertoire compte plus de 3 000 représentants d'intérêts inscrits, qui ont déclaré plus de 72 000 fiches d'activités. Par exemple, l'entité « TotalEnergies SE » est inscrite depuis le 30 octobre 2017 au répertoire. Sur sa fiche, sont précisés :

- son identité ;

- le secteur de ses activités de représentation d'intérêts (l'énergie), ses niveaux d'intervention (national et local) ;

- les personnes chargées de représentation d'intérêts au sein de la société ;

- la liste des organisations d'appartenance, comme « l'Association nationale des sociétés par actions » ou encore l'association « Entreprises pour l'environnement ».

La liste des actions de représentation d'intérêts menées par les entreprises est également consultable en ligne. Ainsi, TotalEnergies SE a mené 25 actions en 2023 dont certaines concernant par exemple le « Projet de loi de finances pour 2024 - Expliquer les enjeux de rentabilité du raffinage afin de défendre la compétitivité de ce secteur en France », pour un montant compris entre 1,25 et 1,5 million d'euros.

Les représentants d'intérêts sont également tenus de respecter des règles de déontologie définies à l'article 18-5 de la loi relative à la transparence de la vie publique.

Lorsque la Haute Autorité constate, de sa propre initiative ou à la suite d'un signalement, qu'un représentant d'intérêts n'a pas respecté ses obligations déontologiques ou ne s'est pas inscrit sur le répertoire des représentants d'intérêts (ou n'a pas fourni avec exactitude l'ensemble des informations exigées), elle adresse au représentant d'intérêts concerné une mise en demeure qu'elle peut rendre publique de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l'avoir mis en état de présenter ses observations.

Pendant les trois années suivant une mise en demeure, une nouvelle infraction aux règles déontologiques est passible d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende.

b) Les insuffisances du dispositif de mise en oeuvre

Les missions de la Haute Autorité en matière de régulation du lobbying rencontrent aussi plusieurs écueils. Selon Didier Migaud, le dispositif d'encadrement de la représentation d'intérêts souffre « de plusieurs faiblesses et d'un bilan en demi-teinte : des insuffisances persistantes nuisent à la transparence de la décision publique et, d'une certaine façon, à la pertinence du dispositif mis en place ».

Tout d'abord, le dispositif présente plusieurs points de complexité et de manque de lisibilité. Pour Didier Migaud, « L'information contenue peut apparaître comme biaisée, en raison d'un cadre législatif et réglementaire trop complexe, qui affaiblit le dispositif ».

Ainsi, la définition des représentants d'intérêts pose de nombreuses difficultés pratiques. Ce sont les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, et les organismes des réseaux des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers et de l'artisanat, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire en entrant en communication avec des responsables publics214(*).

Une personne a pour activité principale de mener des actions de représentation d'intérêts lorsqu'elle y consacre plus de la moitié de son temps. Alternativement, le caractère régulier d'actions de représentations d'intérêts est considéré comme rempli pour toute personne qui a exercé au moins dix activités de représentations d'intérêts sur une période de douze mois.

Ces critères ont des effets paradoxaux car, comme le soulignait dès 2021 la HATVP, une telle définition « conduit à l'obligation d'inscription d'une entité dont au moins un employé réalise dix actions, mais exclut, par exemple, celle dont plusieurs salariés réalisent chacun neuf actions »215(*). En outre, il n'y a pas de consolidation des informations fournies à l'échelle des groupes d'entreprises. Comme le note Didier Migaud, « Pour le cas de TotalEnergies, huit sociétés du groupe sont inscrites et déclarent des activités liées à des thématiques diverses ». Il en résulte un manque de lisibilité compte tenu de l'éclatement des déclarations, qui empêche de disposer d'une vision d'ensemble des actions menées par les groupes. Didier Migaud souligne même que « Le risque d'occultation des déclarations est également prégnant, du fait de la simplicité des montages juridiques. Ces modalités d'inscription et de déclaration sont sources de lourdeurs administratives, à la fois pour les déclarants et pour la HATVP, et donc sources d'erreurs ». À l'inverse, l'inscription au registre de transparence européen est soumise au principe de l'enregistrement unique, qui évite ces difficultés.

Exemple de fiche de déclaration d'une action de représentant d'intérêts publiée sur le site de la HATVP

En outre, aujourd'hui, les représentants d'intérêts doivent préciser les actions qu'ils ont menées, leur objet et leur domaine d'intervention, mais les informations demandées sont lacunaires et peu précises.

Ainsi, les représentants d'intérêts doivent seulement indiquer le type de décisions publiques sur lesquelles ont porté les actions de représentation d'intérêts engagées, mais pas la décision publique en particulier. De même, ils indiquent uniquement le type d'actions de représentations d'intérêts engagées (organiser des discussions informelles ou des réunions en tête-à-tête ; convenir pour un tiers d'une entrevue avec le titulaire d'une charge publique ; inviter ou organiser des évènements, des rencontres ou des activités promotionnelles ; établir une correspondance régulière...), mais pas leur contenu précis. Dans le répertoire ne figurent que les catégories de responsables publics avec lesquelles les représentants d'intérêts sont entrés en communication, mais par leur fonction ni même leur identité.

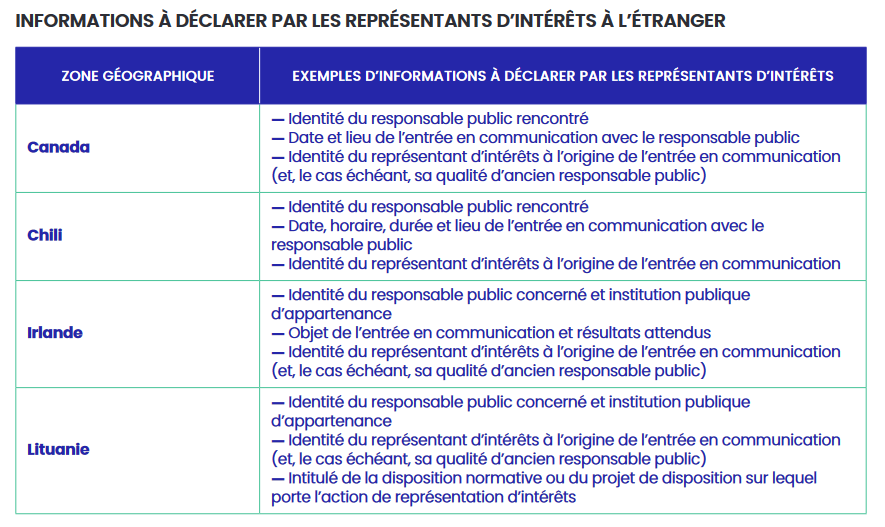

Comme le montre le tableau ci-dessous, la qualité de ces informations est en décalage avec les meilleurs standards internationaux. De même, dans le registre de transparence européen, les représentants d'intérêts sont tenus d'indiquer de façon précise l'intitulé des initiatives à propos desquelles ils exercent une action de représentation d'intérêts.

Source : HATVP, L'encadrement de la

représentation d'intérêts :

Bilan, enjeux de

l'extension du répertoire à l'échelon local et

propositions, 2021

De surcroît, le délai de communication des déclarations d'activités est annuel, ce qui ne permet pas aux citoyens d'accéder aux informations les plus récentes, et donc les plus utiles.

Le champ des actions concernées est également restrictif. En effet, les actions conduites en réponse à une demande émanant de responsables publics, par exemple dans le cas des travaux préparatoires des rapporteurs de textes législatifs, sont exclues de l'obligation de déclaration. Or, la paternité d'une prise de contact sur un sujet précis entre un décideur et un représentant d'intérêts peut être difficile à établir, notamment en cas d'échanges réguliers entre eux.

Enfin, la Haute Autorité dispose de pouvoirs limités. Elle n'a pas de pouvoir autonome de communication des documents qui sont essentiels pour son contrôle, notamment auprès des établissements bancaires et financiers, et doit donc demander à l'administration fiscale d'exercer ce droit pour son compte, ce qui crée de nombreuses difficultés pratiques216(*). Elle n'a pas non plus de pouvoir explicite de copie de documents en cas de contrôle sur place. Comme la Haute Autorité le soulignait dès 2021, « aucune sanction n'est prévue en cas d'obstruction à l'investigation ou à l'instruction, notamment en fournissant des renseignements et des pièces incomplètes ou inexactes, ou en s'opposant au bon déroulé d'un contrôle sur place ».

* 213 La HATVP a détaillé les difficultés posées par le cadre actuel dans son Rapport d'activité 2020, pp. 47 à 49.

* 214 Sont également des représentants d'intérêts les personnes physiques qui exercent à titre individuel une activité professionnelle, à titre principal ou régulier, de représentation d'intérêts.

* 215 HATVP, octobre 2021, L'encadrement de la représentation d'intérêts : Bilan, enjeux de l'extension du répertoire à l'échelon local et propositions.

* 216 Cette situation pose également des difficultés dans le cadre du contrôle des conflits d'intérêts et des mobilités public/privé.