- SYNTHÈSE

- LISTE DES RECOMMANDATIONS

- AVANT-PROPOS

- PREMIÈRE PARTIE

LES EFFETS INDÉSIRABLES DES VACCINS CONTRE LA COVID-19 ET LE SYSTÈME DE PHARMACOVIGILANCE FRANÇAIS

- I. INTRODUCTION

- II. ÉVOLUTION DE LA STRATÉGIE

VACCINALE ET DE LA PHARMACOVIGILANCE DEPUIS JUIN 2022

- III. EFFETS INDÉSIRABLES ASSOCIÉS AUX

VACCINS NOUVELLEMENT UTILISÉS DEPUIS L'AUTOMNE 2022

- IV. POINT SUR CERTAINS EFFETS INDÉSIRABLES

ÉTABLIS OU SUSPECTÉS PRÉCÉDEMMENT MIS EN EXERGUE

PAR L'OFFICE

- V. POINT SUR CERTAINS SOUS-GROUPES DE LA

POPULATION

- VI. LE SYSTÈME DE PHARMACOVIGILANCE DANS LE

CADRE DE LA CAMPAGNE VACCINALE

- VII. IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LA

PERCEPTION DES VACCINS PAR LA POPULATION

- VIII. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

- I. INTRODUCTION

- DEUXIÈME PARTIE

LE COVID LONG

- I. INTRODUCTION

- II. UNE DÉFINITION NON HARMONISÉE ET

UN DIAGNOSTIC TOUJOURS DIFFICILE

- III. UNE ÉPIDÉMIOLOGIE QUI RESTE MAL

CONNUE

- A. DES DIFFICULTÉS

MÉTHODOLOGIQUES

- B. DES RÉSULTATS DIVERGENTS

- C. DES FACTEURS DE RISQUE QUI DIFFÈRENT DE

CEUX DE LA PHASE INITIALE DE LA MALADIE

- D. UNE ÉVOLUTION DE LA PRÉVALENCE

AVEC LA SUCCESSION DES VARIANTS ET LE DÉVELOPPEMENT DE

L'IMMUNITÉ

- E. UNE PROTECTION FOURNIE PAR LES TRAITEMENTS

PRÉVENTIFS

- A. DES DIFFICULTÉS

MÉTHODOLOGIQUES

- IV. UN TABLEAU CLINIQUE COMPLEXE DONT

L'ÉVOLUTION RESTE INCERTAINE

- V. UNE ORIGINE DE LA MALADIE QUI RESTE À

DÉTERMINER

- VI. UNE PRISE EN CHARGE À PARFAIRE

- VII. DES CONSÉQUENCES IMPORTANTES SUR LA

VIE DES PATIENTS

- VIII. UNE RECHERCHE QUI DOIT ÊTRE

SOUTENUE

- IX. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

- I. INTRODUCTION

- TROISIÈME PARTIE

LES NOUVEAUX OUTILS DE SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET D'ANTICIPATION SANITAIRE

- I. INTRODUCTION

- II. LE DISPOSITIF DE SURVEILLANCE

ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET SON ÉVOLUTION FACE À LA

COVID-19

- III. DE NOUVELLES STRUCTURES POUR FAIRE FACE AUX

CRISES SANITAIRES

- IV. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

- I. INTRODUCTION

- QUATRIÈME PARTIE

LA DÉSINFORMATION EN SANTÉ

- I. INTRODUCTION

- II. LES RÉSEAUX SOCIAUX À LA SOURCE

DU PROBLÈME ?

- A. UNE NOUVELLE MODALITÉ DE

DÉSINFORMATION

- B. UN RÔLE DES RÉSEAUX SOCIAUX

TOUTEFOIS RELATIVISÉ

- 1. Un regard nuancé sur le rôle des

réseaux sociaux dans la diffusion et le partage des fausses

informations

- 2. Une contribution relativement limitée

des fausses informations pour l'information du public

- 3. Des acteurs qui peinent à élargir

leur cible

- 4. Un recul critique qui limite la portée

des fausses informations

- 1. Un regard nuancé sur le rôle des

réseaux sociaux dans la diffusion et le partage des fausses

informations

- C. UN IMPACT À REPLACER DANS UN

ÉCOSYSTÈME PLUS LARGE

- A. UNE NOUVELLE MODALITÉ DE

DÉSINFORMATION

- III. LES MOTEURS À L'ORIGINE DES FAUSSES

CROYANCES

- IV. COMMENT FAIRE FACE À LA

MÉSINFORMATION ET À LA DÉSINFORMATION ?

- A. LA CONSTRUCTION D'UNE INFORMATION ACCESSIBLE ET

DE QUALITÉ, DÉLIVRÉE PAR DES MESSAGES

ADAPTÉS

- B. UNE ACTION VIGOUREUSE POUR PROMOUVOIR LES

CULTURES SCIENTIFIQUE ET SANITAIRE

- C. DES ACTIONS EN DIRECTION DES RÉSEAUX

SOCIAUX

- D. BÂTIR LA CONFIANCE DE LA

POPULATION

- E. UN TRAVAIL DE RECHERCHE

NÉCESSAIRE

- A. LA CONSTRUCTION D'UNE INFORMATION ACCESSIBLE ET

DE QUALITÉ, DÉLIVRÉE PAR DES MESSAGES

ADAPTÉS

- V. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

- I. INTRODUCTION

- EXAMEN DU RAPPORT PAR L'OFFICE

- LISTE DES SIGLES

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

|

N° 2707 |

N° 651 |

|

|

ASSEMBLÉE NATIONALE |

SÉNAT |

|

|

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 SEIZIÈME LÉGISLATURE |

SESSION ORDINAIRE 2023 - 2024 |

|

|

Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale |

Enregistré à la présidence du Sénat |

|

|

le 30 mai 2024 |

le 30 mai 2024 |

RAPPORT

au nom de

L'OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION

DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES

sur

les effets indésirables des vaccins et les

dernières évolutions

des connaissances scientifiques sur la

covid-19

par

MM. Philippe BERTA et Gérard LESEUL,

députés,

et Mmes Sonia de LA PROVÔTÉ et Florence

LASSARADE, sénatrices

|

Déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale par M. Pierre HENRIET, Premier vice-président de l'Office |

Déposé sur le Bureau du Sénat par M. Stéphane PIEDNOIR, Président de l'Office |

Composition de l'Office parlementaire

d'évaluation des choix scientifiques

et technologiques

Président

M. Stéphane PIEDNOIR, sénateur

Premier vice-président

M. Pierre HENRIET, député

Vice-présidents

|

M. Jean-Luc FUGIT, député M. Victor HABERT-DASSAULT, député M. Gérard LESEUL député |

Mme Florence LASSARADE, sénatrice Mme Anne-Catherine LOISIER, sénatrice M. David ROS, sénateur |

|

DÉPUTÉS |

SÉNATEURS |

|

Mme Christine ARRIGHI M. Philippe BERTA M. Philippe BOLO Mme Maud BREGEON M. Hendrik DAVI Mme Olga GIVERNET M. Maxime LAISNEY M. Aurélien LOPEZ-LIGUORI M. Yannick NEUDER M. Jean-François PORTARRIEU Mme Mereana REID ARBELOT M. Alexandre SABATOU M. Jean-Philippe TANGUY Mme Huguette TIEGNA |

M. Arnaud BAZIN Mme Martine BERTHET Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP M. Patrick CHAIZE M. André GUIOL M. Ludovic HAYE M. Olivier HENNO Mme Sonia de LA PROVÔTÉ M. Pierre MÉDEVIELLE Mme Corinne NARASSIGUIN M. Pierre OUZOULIAS M. Daniel SALMON M. Bruno SIDO M. Michaël WEBER |

SYNTHÈSE

Saisi en février 2022 par la Commission des affaires sociales du Sénat d'une étude sur les effets indésirables des vaccins contre la covid-19 et le système de pharmacovigilance français, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a adopté le 9 juin 2022 un rapport d'étape établissant une première analyse du sujet sur la base des éléments scientifiques alors disponibles1(*).

Lors de sa réunion du 26 octobre 2023, le bureau de l'Office a confié à quatre rapporteurs le soin d'établir un rapport conclusif, incluant notamment les éléments nouveaux ayant pu émerger sur la covid-19. Les rapporteurs ont décidé d'aborder quatre thématiques : les effets indésirables des vaccins, l'évolution des connaissances sur le covid long, les nouveaux outils de surveillance épidémiologique et d'anticipation sanitaire, et la désinformation en santé. Chaque partie comporte des éléments recueillis dans le cadre d'une revue de la littérature scientifique et d'auditions ayant permis d'entendre de nombreux spécialistes. Comme à son habitude, l'Office en tire des enseignements et effectue une série de recommandations.

I. LES EFFETS INDÉSIRABLES DES VACCINS CONTRE LA COVID-19

L'ÉVOLUTION DE LA STRATÉGIE VACCINALE DEPUIS JUIN 2022

Grâce à la démonstration de leur efficacité et de leur sécurité, les vaccins contre la covid-19 disponibles lors de la rédaction du rapport d'étape de l'Office en juin 2022 ont vu leur autorisation de mise sur le marché conditionnelle convertie en autorisation standard. Comme l'a montré une étude française, la disponibilité rapide de ces vaccins - notamment liée à l'utilisation de la procédure conditionnelle - a permis de sauver un nombre considérable de vies.

En parallèle, de nouvelles versions de certains de ces vaccins - Comirnaty, Spikevax et Nuvaxovid -, adaptées aux souches circulantes de la covid-19, ont été approuvées par l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour permettre une meilleure protection de la population face à l'évolution du virus. Enfin, de nouveaux vaccins, développés par les laboratoires Valneva, Sanofi-GSK et Hipra, ont également été autorisés.

Si la période pandémique est aujourd'hui révolue et le virus ne fait plus l'actualité, ce dernier continue de circuler et de faire de nouvelles victimes, rendant essentiel le maintien d'une certaine couverture vaccinale. L'évolution du virus et l'amélioration des connaissances sur l'efficacité vaccinale se sont toutefois traduites par plusieurs évolutions de la stratégie vaccinale, aujourd'hui entrée dans un processus de normalisation. La primovaccination en population générale n'est plus recommandée et seules les personnes âgées et à risque de formes graves sont invitées à se faire administrer une dose de rappel annuelle (ou biannuelle, pour les plus vulnérables). La Haute Autorité de santé recommande l'utilisation d'un vaccin adapté aux dernières souches circulantes du SARS-CoV-2, de préférence à ARNm ou, en seconde intention, avec le vaccin Nuvaxovid pour les personnes qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas en bénéficier en raison d'une contre-indication.

La poursuite de la campagne vaccinale et l'introduction de ces nouveaux vaccins ont naturellement continué d'être accompagnées par la collecte et l'évaluation régulière par les autorités sanitaires de l'ensemble des déclarations d'événements indésirables survenus après ces vaccinations. Toutefois, en raison d'un rythme de vaccination désormais plus faible, ne justifiant plus un dispositif renforcé, la surveillance est elle aussi entrée dans un processus de normalisation et est aujourd'hui réalisée comme pour les autres médicaments.

L'ÉVOLUTION DES CONNAISSANCES SUR LES EFFETS INDÉSIRABLES

Comme cela était souligné dans le rapport de l'Office de juin 2022, l'importance de la campagne de vaccination - plus de 13,5 milliards de doses administrées dans le monde à ce jour - a permis de disposer d'un nombre de données sans précédent pour évaluer le profil de sécurité des vaccins contre la covid-19.

Depuis l'adoption du rapport d'étape de l'Office, les travaux menés par les organismes de pharmacovigilance et de pharmaco-épidémiologie des différents pays ont entraîné quelques ajouts aux listes des effets indésirables des différents vaccins, sans toutefois impacter leur balance bénéfices/risques. Les principales évolutions concernent l'ajout des saignements menstruels abondants - de nature temporaire et sans gravité dans leur grande majorité - pour les vaccins Comirnaty et Novavax, ainsi que les myocardites et péricardites - déjà identifiées comme effets indésirables des vaccins à ARNm - pour les vaccins Nuvaxovid et Jcovden. Différents signaux potentiels restent surveillés par les autorités sanitaires.

Aucun signal de pharmacovigilance n'a émergé auprès des autorités françaises en lien avec le vaccin VidPrevtyn Beta de Sanofi-GSK, qui n'a été que très peu utilisé et ne l'est plus aujourd'hui, limitant le recul disponible. Le profil de sécurité des vaccins adaptés aux souches circulantes du SARS-CoV-2, qu'ils soient mono- ou bivalents, n'a pas montré de différence par rapport à celui des vaccins originaux dont ils sont issus.

La surveillance des vaccins en vie réelle a permis d'acquérir des données sur des populations généralement exclues des essais cliniques. Plusieurs études ont par exemple montré la bonne tolérance de ces différents vaccins chez les femmes enceintes, les enfants ou les personnes vulnérables.

L'ADAPTATION DU SYSTÈME DE PHARMACOVIGILANCE

Le développement des vaccins contre la covid-19 en un temps record a été une véritable prouesse. La performance des systèmes de pharmacovigilance et de pharmaco-épidémiologie mondiaux doit également être soulignée. Ils ont permis d'accompagner cette campagne de vaccination sans précédent, en évaluant les risques associés et en permettant, le cas échéant, l'adaptation rapide des recommandations vaccinales. Le système français s'est notamment distingué avec l'identification de nombreux signaux potentiels.

Outre ce succès, la mise en lumière du travail de suivi des vaccins a produit des bénéfices indirects pour la pharmacovigilance, aujourd'hui plus sollicitée par les professionnels de santé libéraux et dont les concepts sont mieux compris par la population.

Ces résultats ne doivent toutefois pas masquer les difficultés auxquelles font face les structures chargées de cette surveillance. Ils doivent, au contraire, constituer une invitation à les conforter, notamment par l'attribution de moyens humains et financiers à la hauteur de leur activité et de l'importance de leur mission pour la protection de la santé publique. Un affaiblissement de ces structures risquerait d'amoindrir la confiance du public dans les médicaments et ferait courir un véritable risque en cas de nouvelle crise sanitaire. Les efforts permettant d'améliorer la quantité et la qualité des déclarations doivent également être poursuivis pour permettre d'identifier le plus précocement possible les signaux de pharmacovigilance.

L'IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LA VACCINATION

Malgré les réserves de la population française à l'égard des vaccins, la campagne de vaccination contre la covid-19 a globalement été un succès. Récemment toutefois, on a noté une érosion de l'adhésion aux campagnes de rappel, probablement liée à une sous-estimation des risques encore représentés par le SARS-CoV-2. Bien que l'adhésion vaccinale soit restée stable au cours de la pandémie, elle demeure un sujet de préoccupation, comme le montre le faible succès de la récente campagne de vaccination contre le HPV.

Comme le soulignait le rapport de l'Office de juin 2022, la communication autour des vaccins contre la covid-19 a souffert de diverses insuffisances. Si des rapports réguliers et détaillés ont bien été publiés par le système de pharmacovigilance, la diffusion de ces informations vers le grand public, au travers d'une communication adaptée et efficace permettant une bonne appropriation des messages sanitaires, a fait défaut. Il est en conséquence important de tirer les enseignements de ces échecs et de repenser la communication autour des campagnes vaccinales et des médicaments, en construisant une communication claire, lisible et pédagogique, permettant une bonne appréhension de la balance bénéfices/risques par la population.

RECOMMANDATIONS

- Poursuivre la surveillance des vaccins contre la covid 19.

- Organiser le dispositif de surveillance de façon à pouvoir le renforcer lors de la mise sur le marché de médicaments innovants susceptibles d'entraîner des craintes excessives parmi la population ou un risque important d'effets indésirables.

- Poursuivre la démarche d'amélioration de la quantité et de la qualité des déclarations de pharmacovigilance afin d'optimiser la détection des signaux, en sensibilisant les professionnels de santé et la population à l'intérêt de la pharmacovigilance.

- Maintenir l'organisation actuelle du réseau des CRPV et d'EPI-PHARE et les doter de moyens suffisants pour mener leurs missions et répondre avec efficacité à une prochaine crise.

- Améliorer la communication sur les effets indésirables, qui doit être claire, lisible et pédagogique, afin de permettre une appréciation juste de la balance bénéfices/risques des médicaments par la population. Mener des campagnes de communication destinées aux personnes hésitantes, en analysant leurs besoins et attentes. Parallèlement, lutter contre les fausses informations.

- Expliquer de manière pédagogique les éventuelles évolutions des stratégies vaccinales afin de permettre leur bonne compréhension et garantir leur acceptabilité.

II. LE COVID LONG

Dès les premiers cas de covid-19, de nombreux patients ont témoigné de symptômes persistants après la phase aiguë de la maladie. Malgré un impact significatif en termes de santé publique, du fait de symptômes parfois handicapants et d'une prévalence importante, une attention relativement faible a été portée à cette condition, qualifiée de covid long.

Plus de quatre ans après l'émergence de la covid-19, et alors qu'il s'est déjà intéressé à cette problématique à deux reprises, l'Office a souhaité faire un point sur l'évolution des connaissances concernant cette maladie, son suivi et sa prise en charge.

UN DIAGNOSTIC DIFFICILE

Un des premiers constats est que le covid long demeure, aujourd'hui encore, une affection mal comprise ne bénéficiant pas d'une définition harmonisée. Faute de l'identification d'un symptôme ou d'un marqueur spécifique, le diagnostic continue de reposer sur un processus différentiel. La complexité de cette démarche associée à la méconnaissance de cette maladie induit, encore trop souvent, une prise en charge retardée et un sous-diagnostic.

UNE ÉPIDÉMIOLOGIE MAL CONNUE

Cette absence de définition et ces difficultés de diagnostic rendent particulièrement complexe l'acquisition de connaissances sur les dimensions épidémiologiques, physiopathologiques, thérapeutiques, médico-économiques et sociales de cette maladie, qui continue de faire l'objet de nombreuses interrogations. En effet, les travaux de recherche utilisent des méthodologies et des définitions du covid long qui peuvent varier, notamment en lien avec la documentation de l'infection, les symptômes et la temporalité postérieure à la phase aiguë, et ainsi aboutir à des résultats divergents.

Il en résulte d'importantes incertitudes sur la prévalence de la maladie, en raison d'une grande variabilité des données. Il est toutefois généralement estimé que celle-ci touche, chez les adultes, entre 10 et 30 % des cas non hospitalisés et entre 50 et 70 % des cas hospitalisés. Chez les enfants et adolescents, bien que les données soient moins nombreuses et sans doute impactées par un fort sous-diagnostic, les dernières études suggèrent des proportions similaires.

Si dans la majorité des cas l'état des patients semble s'améliorer au cours du temps, avec une diminution de la prévalence et de l'intensité des symptômes, la dynamique de cette évolution et les facteurs sous-jacents demeurent encore largement méconnus. Le Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars), considère qu'en France plusieurs centaines de milliers de personnes seraient actuellement affectées dans leur quotidien par cette maladie.

Avec l'évolution de la pandémie, la prévalence de cette maladie aurait cependant baissé, potentiellement en raison des caractéristiques intrinsèques des nouveaux variants, moins pourvoyeurs de covid long, et de l'immunité accrue de la population, acquise par infection ou par vaccination.

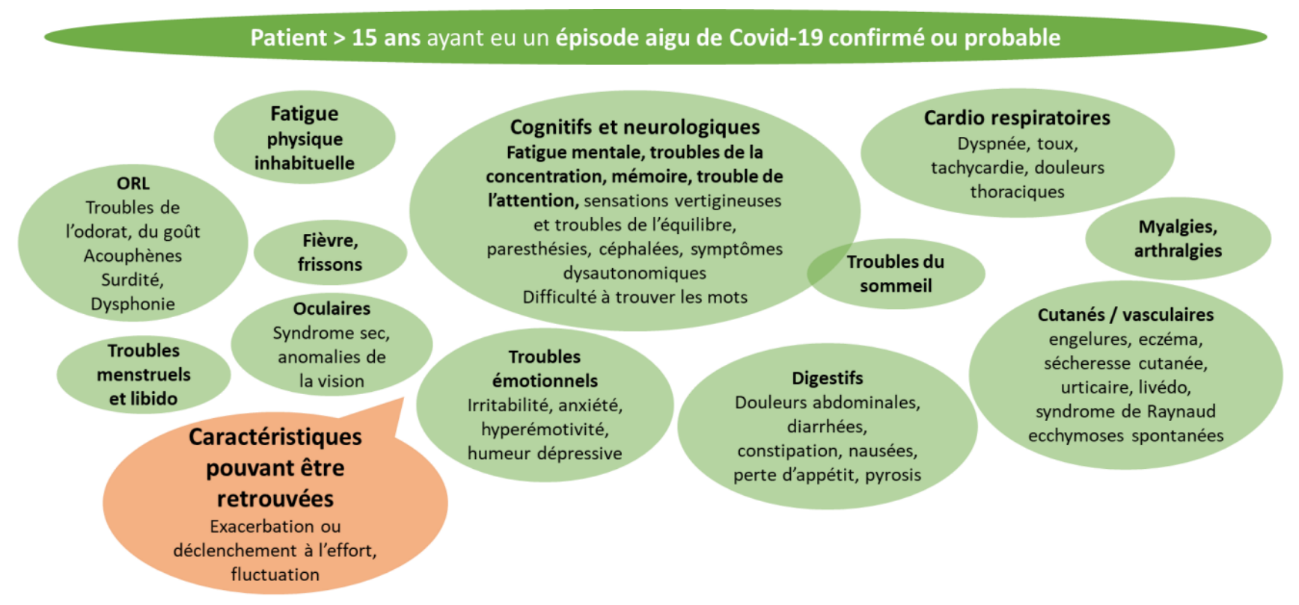

DES SYMPTÔMES DIVERS

Les travaux de recherche ont permis d'identifier plus de 200 symptômes potentiels associés à cette maladie. Ils touchent de très nombreux organes, sont relativement hétérogènes selon les patients et caractérisés par une grande fluctuation dans le temps. La sévérité de la phase aiguë de la maladie (nombre et intensité des symptômes, nécessité d'une hospitalisation ou de soins intensifs), un indice de masse corporelle élevé, le tabagisme, des pathologies préexistantes (notamment les maladies pulmonaires chroniques) ou des prédispositions (terrain allergique ou auto-immun) et le sexe sont apparus comme des facteurs de risque significatifs du covid long.

UNE ORIGINE DE LA MALADIE ENCORE INCONNUE

Malgré de nombreuses recherches, le mécanisme à l'origine du covid long reste aujourd'hui inconnu et diverses hypothèses continuent d'être explorées. Toutefois, l'explication « somatoforme », c'est-à-dire celle d'une maladie qui résulterait d'une psychosomatisation, semble aujourd'hui récusée par une majeure partie de la communauté scientifique.

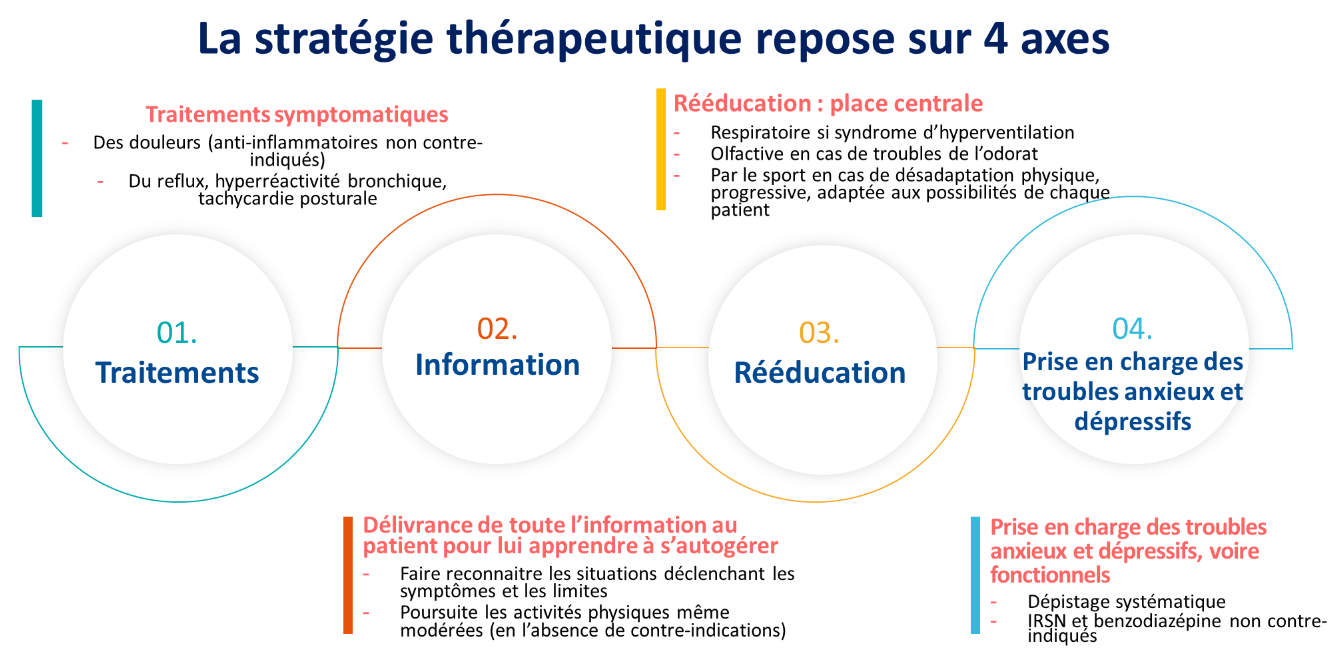

Cette absence de compréhension du mécanisme ne permet pas d'identifier une cible thérapeutique et rend plus complexe le développement de traitements curatifs, qui continuent de faire défaut malgré plusieurs essais cliniques en cours. Aussi, la stratégie thérapeutique recommandée par la Haute Autorité de santé vise à prendre en charge les conséquences cliniques, physiques et psychologiques de la maladie, tout en l'adaptant aux besoins de chaque patient. Elle repose sur quatre axes : des traitements symptomatiques pour atténuer les symptômes qui peuvent l'être, une éducation des patients afin qu'ils puissent adapter leurs activités et leur environnement en fonction de leurs symptômes, une approche rééducative dans les différents domaines fonctionnels touchés par la maladie et une prise en charge des troubles anxieux et dépressifs pour les patients qui le nécessitent.

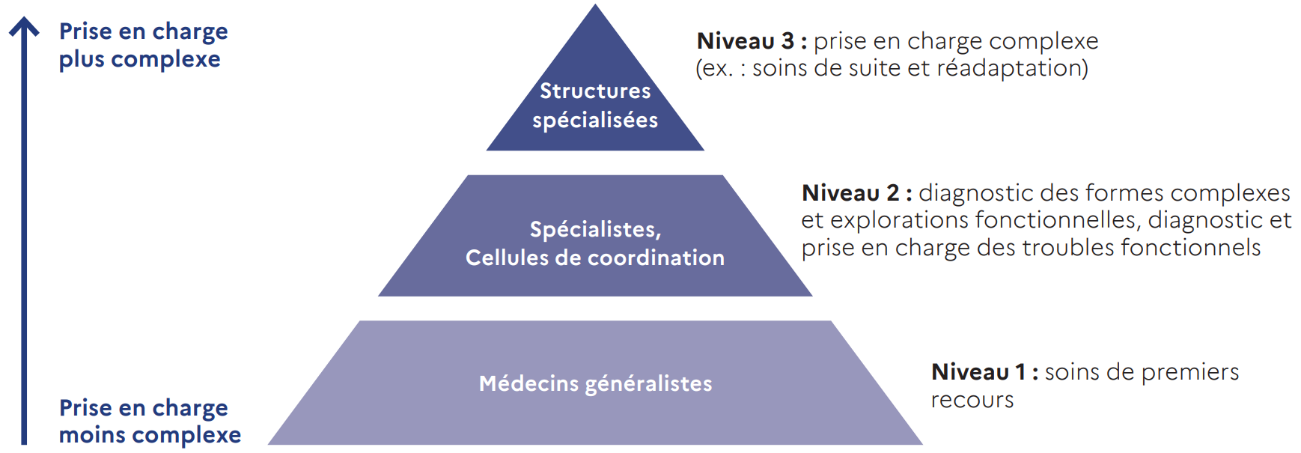

UNE PRISE EN CHARGE À PARFAIRE

Si un effort de structuration de l'offre de soins a été entrepris, avec la définition de plusieurs niveaux de prise en charge assistés par des cellules de coordination, les parcours de soins restent dans de nombreux cas mal organisés, avec une offre trop peu lisible, tant pour les patients que pour les professionnels de santé, dont la formation et l'information sur cette nouvelle maladie sont insuffisantes. Cette situation entraîne un manque de reconnaissance des souffrances rencontrées par les patients et une certaine errance médicale, qui génèrent des sentiments d'abandon et de stigmatisation.

Le covid long s'accompagne également parfois de conséquences invalidantes pour la vie quotidienne des personnes qui en sont atteintes, avec non seulement un impact individuel et familial mais aussi des répercussions sur la vie professionnelle. Les études menées chez les enfants et adolescents suggèrent également des conséquences du point de vue scolaire. Aussi, les médecins du travail et scolaires ont un rôle crucial à jouer pour accompagner ces patients afin d'éviter toute désinsertion sociale et précarisation. En parallèle, des dispositifs de prise en charge sanitaire et sociale adaptés et facilement accessibles doivent être mis en place.

Alors que l'attention de la société se détourne peu à peu de la covid-19, il paraît impératif de continuer à se pencher sérieusement sur le covid long, dont l'étude et la prise en charge ont été trop souvent négligées. Deux ans après la publication de son dernier rapport, l'Office constate que les quatre leviers qu'il avait identifiés - un parcours de soins organisé et structuré, une formation et un accompagnement des professionnels de santé, une information pour les patients et des dispositifs de reconnaissance adaptés - restent prioritaires. Outre l'évidente nécessité de campagnes d'information à destination des communautés médicale et paramédicale, concernant la prise en charge et l'accompagnement des patients, il est essentiel de sensibiliser l'ensemble de la population à la réalité du covid long et aux risques et difficultés qu'il entraine, afin d'éviter toute discrimination des patients touchés et de mettre en place une démarche de prévention.

Les recherches sur le covid long doivent également être poursuivies et encouragées afin de pouvoir mieux le comprendre, le suivre et le traiter.

RECOMMANDATIONS

- Développer et harmoniser les parcours de soins pour covid long sur l'ensemble du territoire.

- Mettre en place la plateforme de référencement et de prise en charge des malades chroniques de la covid-19, prévue par la loi du 24 janvier 2022.

- Former et informer les professionnels médicaux et paramédicaux sur le covid long et sur les méthodes de diagnostic et de prise en charge médicale et sociale. Renforcer le rôle des cellules de coordination post-covid pour l'accompagnement des soignants.

- Créer une ALD et un tableau de maladie professionnelle spécifiques pour les formes prolongées de la covid-19, afin de favoriser leur prise en charge sanitaire et sociale.

- Mener une campagne nationale d'information, de sensibilisation et de prévention sur le covid long.

- Poursuivre les recherches transdisciplinaires sur cette maladie, en finançant notamment de nouveaux appels à projets dédiés.

III. LES NOUVEAUX OUTILS DE SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET D'ANTICIPATION SANITAIRE

La gestion de la crise sanitaire de la covid-19 a entraîné une mobilisation scientifique mondiale sans précédent, aboutissant à une série d'innovations venues en soutien des mesures de santé publique, notamment dans le domaine de la surveillance épidémiologique.

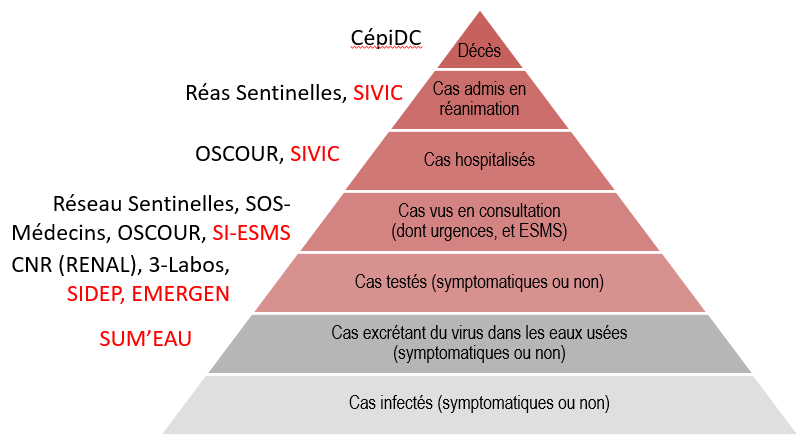

La surveillance épidémiologique vise à suivre l'émergence et l'évolution spatio-temporelle des épidémies et des problèmes de santé, ainsi qu'à acquérir des connaissances sur leurs caractéristiques. Elle repose sur un ensemble d'indicateurs permettant de dresser une image globale de la situation sanitaire et d'anticiper les risques à venir. Elle s'est donc avérée déterminante dans la lutte contre le virus, pour suivre et contenir sa propagation, grâce à la mise en oeuvre et à l'évaluation de mesures d'alerte, de prévention et de contrôle appropriées.

DE NOUVEAUX FICHIERS

Dans le cadre de la covid-19, de nouveaux fichiers ont été mis en place - ou adaptés - afin de suivre la propagation du virus, son impact hospitalier et la couverture vaccinale - au travers des fichiers SI-DEP (système d'information national de suivi du dépistage), SI-VIC (système d'information pour le suivi des victimes) et SI-VAC (système d'information sur les vaccinations covid-19) - ainsi que pour suivre les chaînes de contamination, grâce au fichier Contact-Covid.

La phase aiguë de la pandémie étant aujourd'hui révolue, certains de ces systèmes ont été interrompus tandis que d'autres ont évolué afin de s'adapter à la situation sanitaire actuelle. Ainsi, une plateforme simplifiée néoSI-DEP a vu le jour en 2023, dans l'attente d'un système plus exhaustif - Laboé-SI - qui permettra de suivre un plus grand nombre de maladies et aura une forme évolutive pour pouvoir s'adapter aux crises sanitaires futures. De la même manière, le projet Orchidée (Organisation d'un réseau de centres hospitaliers impliqués dans la surveillance épidémiologique et la réponse aux émergences) instaurera un outil tirant les leçons des limites et imperfections du fichier SI-VIC pour la remontée des données hospitalières, en ne les limitant pas à la covid-19.

LA SURVEILLANCE VIA LES EAUX USÉES

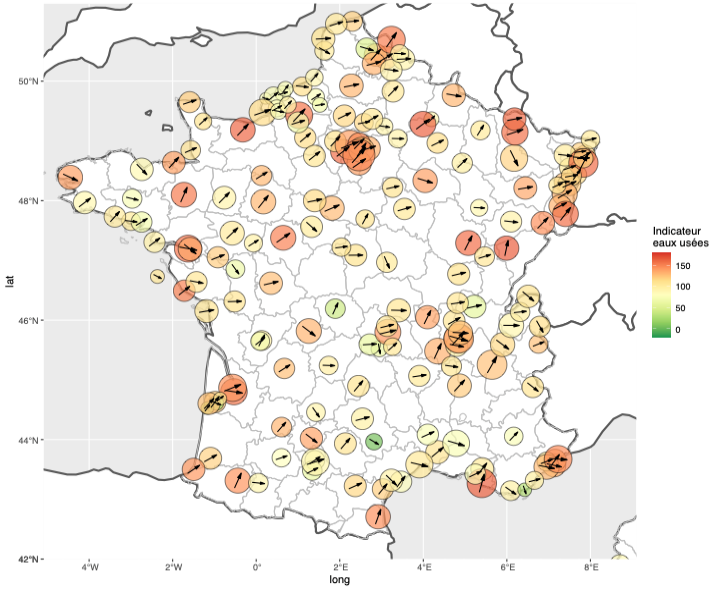

Une autre innovation importante en termes de surveillance épidémiologique développée au cours de la pandémie est l'utilisation de méthodes de suivi à partir des eaux usées. Cette technique avait été développée antérieurement à la crise mais, pour la première fois, des dispositifs ont été déployés à une large échelle. Cet outil fournit un nouvel indicateur permettant de détecter les tendances épidémiques de manière précoce, en comparaison des données plus classiquement utilisées, et de suivre la population à un coût réduit et indépendamment de son état de santé et de la stratégie de dépistage mise en oeuvre. Toutefois, en l'état actuel des connaissances, il reste difficile d'estimer le nombre de personnes infectées sur la seule base des concentrations virales détectées dans les eaux usées.

En France, dès le début de la crise sanitaire, le consortium Obépine a mené des travaux de recherche et démontré les opportunités que représentait cet outil pour suivre l'épidémie de manière quantitative et dans une temporalité pertinente pour une approche de surveillance épidémiologique. Soutenu financièrement par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, ce consortium a pu exploiter de manière expérimentale un réseau de surveillance reposant sur plus de 200 stations pendant plus d'un an.

Aujourd'hui, un dispositif pérenne, dénommé SUM'Eau, porté par Santé publique France et l'Anses, est chargé de la surveillance microbiologique des eaux usées. Opérationnel depuis octobre 2023, ce système doit encore connaître plusieurs phases de développement. Il ne s'appuie en effet actuellement que sur 12 stations de traitement des eaux usées et ne permet pas encore de séquencer les échantillons prélevés pour suivre les variants en circulation.

Au regard des connaissances acquises au cours de la crise et des perspectives en termes de surveillance épidémiologique, il apparaît essentiel de continuer à soutenir et à perfectionner les dispositifs de suivi des eaux usées. Alors que le nombre de tests de dépistage est aujourd'hui relativement faible, cette méthode apparaît plus pertinente que jamais pour surveiller et anticiper la propagation du SARS-CoV-2. Son extension à d'autres maladies ou problèmes de santé pourrait également apporter des bénéfices importants. Dans ces perspectives, la construction d'une plateforme de recherche et d'innovation Obépine+, destinée à soutenir les réseaux de surveillance à partir des eaux usées, en développant, validant et assurant le transfert rapide de méthodes performantes, doit être soutenue.

LA SURVEILLANCE GÉNOMIQUE

La surveillance génomique a pour objet de suivre l'évolution du virus et, ainsi, d'anticiper les conséquences associées à ses mutations. Un développement important des capacités de séquençage a été entrepris pendant la crise sanitaire. La création du consortium Emergen, en janvier 2021, a permis d'identifier l'émergence de nouveaux variants et la répartition relative des différents variants circulant sur le territoire français. Ce consortium a adapté ses activités au niveau actuel de circulation du virus. Il se prépare à évoluer, à l'instar des systèmes d'information, pour inclure de nouveaux agents pathogènes susceptibles de représenter de futures menaces pandémiques.

Les différents outils dont le développement a été catalysé par la crise sanitaire permettent donc de continuer à suivre le SARS-CoV-2, afin d'anticiper les risques qu'il est encore susceptible de représenter, mais également de renforcer le système de surveillance épidémiologique, en bénéficiant au suivi d'autres pathologies et aux éventuelles futures menaces sanitaires.

DE NOUVELLES STRUCTURES

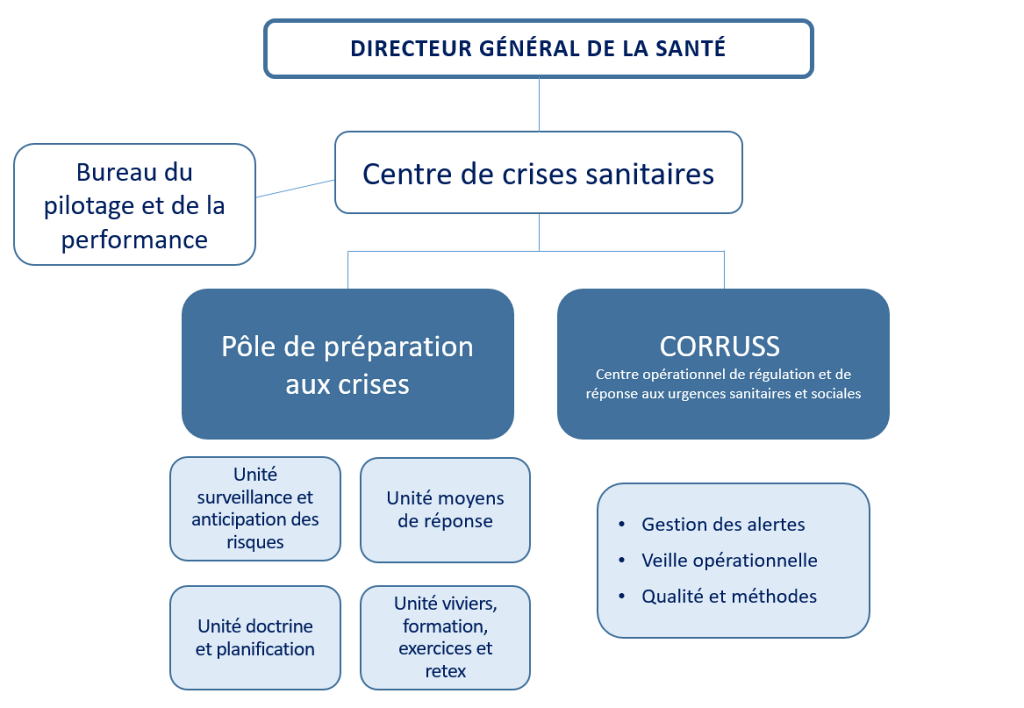

Parallèlement, en mettant en lumière les lacunes de notre capacité de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, des leçons ont également pu être tirées de la crise sur le plan organisationnel. De nouvelles structures ont ainsi été créées : en France, un Centre de crises sanitaires a été institué au sein de la direction générale de la santé, tandis que l'Union européenne a créé une Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire (HERA).

Ces démarches de retours d'expérience, tant sur le plan sanitaire que politique et organisationnel, doivent être encouragées et poursuivies. Face au risque d'émergence ou de réémergence de divers virus qui pèse sur notre société, il apparaît crucial de tirer toutes les leçons des échecs et des succès de notre gestion de la pandémie. La période post-pandémique doit être utilisée pour réévaluer notre organisation et accroître nos efforts en matière d'anticipation et de préparation, afin d'être capables de répondre rapidement et avec résilience aux crises futures, dont l'origine est aujourd'hui imprévisible.

LE RÔLE DE LA RECHERCHE

La recherche, qui s'est avérée cruciale dans la réponse à la crise sanitaire, doit faire l'objet d'un soutien public important. Les principaux axes des travaux à mener concernent les menaces susceptibles d'entraîner des crises sanitaires majeures, les facteurs d'émergence de ces crises, les solutions de prévention qui doivent être encouragées, ainsi que les mesures et contre-mesures médicales à mettre en place pour y faire face.

RECOMMANDATIONS

- Maintenir une surveillance approfondie du SARS-CoV-2 pour anticiper les risques qui pourraient résulter de sa circulation persistante.

- Définir et déployer une stratégie de recherche sur les menaces sanitaires, fondée sur le continuum fondamental/appliqué, afin de disposer des outils et connaissances permettant d'y répondre rapidement et efficacement.

- Renforcer le système de surveillance pour pouvoir détecter précocement et suivre l'évolution de toute menace sanitaire ; veiller à ce que ce système reste étroitement articulé avec l'effort de recherche sur les outils de surveillance développés au cours de la crise.

- Poursuivre le retour d'expérience sur la crise de la covid 19 et investir pour améliorer les capacités d'anticipation, de préparation et de réponse aux futures crises sanitaires.

IV. LA DÉSINFORMATION EN SANTÉ

L'émergence de maladies nouvelles et le développement de crises sanitaires, marquées, d'une part, par un déficit d'informations fiables, d'autre part, par un sentiment d'anxiété de la population, sont particulièrement propices à la circulation de fausses informations. La pandémie de covid-19 n'y a pas fait exception, générant, comme l'a indiqué l'OMS, une « infodémie », c'est-à-dire une surabondance d'informations rendant difficile l'identification de sources fiables.

Cette situation a nui à la compréhension et à l'adoption des mesures sanitaires, affectant ainsi la santé publique. Aussi, rapidement, les fausses informations sont apparues, à l'instar du virus, comme un ennemi contre lequel il était nécessaire de lutter.

LE RÔLE DES RÉSEAUX SOCIAUX

Au cours des dernières années, l'essor des technologies de l'information et de la communication a profondément modifié les mécanismes de production, de diffusion et de consommation de l'information et notamment engendré une surcharge informationnelle. En permettant à tout un chacun de s'exprimer avec une liberté quasi totale, les réseaux sociaux contribuent à cette cacophonie et fournissent un mode d'expression aux désinformateurs, qui n'avaient jusqu'alors que peu voix au chapitre. S'emparant particulièrement de cette opportunité, ces derniers sont à l'origine d'une part importante du contenu disponible sur ces réseaux, ce qui leur permet de bénéficier d'une visibilité et d'un pouvoir d'influence disproportionnés au regard de leur légitimité.

Cette surexpression des désinformateurs est accentuée par l'éditorialisation des contenus effectuée par les plateformes qui privilégient les contenus sensationnels et clivants, plus à même de créer de l'engagement parmi leurs utilisateurs. Les réseaux sociaux agissent alors comme un miroir déformant qui renforce la visibilité d'individus aux positions extrêmes, pourtant peu représentatifs de la société dans son ensemble.

Enfin, en proposant principalement des contenus en accord avec nos préférences individuelles, les algorithmes des réseaux sociaux ne permettent pas la confrontation des idées et la remise en question critique des informations rencontrées mais sont, au contraire, susceptibles d'enfermer les utilisateurs dans des bulles numériques qui peuvent laisser croire à l'existence d'un consensus et agissent comme des chambres d'écho idéologiques.

Les réseaux sociaux ont donc probablement contribué à la désinformation pendant la crise sanitaire. Mais s'il est indubitable que les fausses informations peuvent y être relativement répandues sur certaines thématiques liées à la santé, celles-ci peinent généralement à atteindre un large public et touchent principalement des personnes déjà convaincues ou enclines à les accepter. Aussi, les fausses informations ne représenteraient in fine qu'une faible part des informations consommées par les internautes, qui consultent principalement des sources fiables et conservent une bonne capacité de discernement à leur égard.

Aussi, si la contribution des réseaux sociaux à la désinformation est indéniable, il est nécessaire de nuancer le rôle que ceux-ci jouent réellement et de reconnaître l'implication d'autres acteurs, tels que les médias traditionnels et les autorités politiques, ainsi que l'importance d'autres facteurs, qui motivent l'adhésion à ces fausses informations.

LES MOTEURS À L'ORIGINE DES FAUSSES CROYANCES

En effet, plus que la circulation de fausses informations sur les réseaux sociaux, c'est la légitimation de ces discours par des acteurs bénéficiant d'une plus forte audience qui est susceptible d'avoir un impact important en termes de désinformation. Dans ce contexte, les médias traditionnels, les scientifiques et les professionnels de santé, qui bénéficient d'une forte confiance de la population, jouent un rôle important au travers de la parole qu'ils portent.

Les travaux de recherche portant sur la désinformation montrent que l'acceptation des fausses informations se bâtit sur un terreau alimenté par un déficit d'information et une méfiance envers les sources officielles. Le manque de connaissances scientifiques et médicales augmente la sensibilité aux fausses informations, également corrélée à la sensibilité aux croyances ésotériques et paranormales et aux médecines alternatives. Divers moteurs psychologiques, incluant des facteurs cognitifs et socio-affectifs, accroissent aussi la susceptibilité à la désinformation. Les désinformateurs instrumentalisent ces moteurs psychologiques en faisant appel à une certaine démagogie cognitive, en proposant des récits en accord avec les prédispositions individuelles naturelles et en mobilisant les facteurs et biais susceptibles d'encourager leur acceptation.

LA LUTTE CONTRE LA DÉSINFORMATION

Pour lutter contre la désinformation, il apparaît crucial de développer la communication scientifique et sanitaire à destination du plus grand nombre, en fournissant des informations à la fois claires, fiables et adaptées. Afin que cela puisse être suivi d'effet, il est important de construire une certaine confiance envers les institutions et les sources fiables d'information. La construction d'une telle confiance ne pouvant passer que par la diffusion d'une information de confiance, les acteurs influents en termes d'information, comme les scientifiques, les professionnels de santé, les médias et les décideurs politiques, doivent être formés afin de communiquer de manière pédagogique et rigoureuse les connaissances scientifiques.

Ces actions d'information doivent être déclinées, avec des messages différenciés, pour cibler les sous-groupes de population susceptibles d'être particulièrement touchés par les fausses informations et faire l'objet d'un portage au travers des médias et des réseaux sociaux. Les différentes plateformes doivent également être encouragées à mieux faire face à cette problématique, en modifiant leurs algorithmes, en modérant plus sévèrement leurs contenus et en sensibilisant à la littératie numérique.

Enfin, les actions d'information ne doivent pas s'inscrire uniquement en réaction aux fausses informations mais également inclure des actions préventives et de fond afin de former la population et la doter des outils lui permettant d'acquérir une plus grande résilience vis-à-vis des fausses informations. À cet effet, il est essentiel de renforcer la formation de la population à l'esprit critique, à travers l'éducation aux médias et à l'information, ainsi qu'à la littératie sanitaire et à la culture scientifique, à l'aide de politiques publiques claires et ambitieuses.

RECOMMANDATIONS

- Améliorer la communication scientifique. Développer des canaux fiables d'information en lien avec les organismes de recherche, les sociétés savantes et les Académies. Encourager la mise au point de supports pédagogiques clairs et d'initiatives destinées aux publics les plus susceptibles d'être touchés par les fausses informations. Fournir des informations fiables aux journalistes, acteurs clés dans l'information de la population.

- Former les scientifiques et les professionnels de santé à la communication scientifique vers le grand public et à la réponse aux fausses informations. Encourager et accompagner les volontaires à s'exprimer dans les médias, dans leur seul domaine d'expertise, à travers une approche rigoureusement scientifique.

- Lorsque des questions scientifiques apparaissent dans le débat public, encourager une communication politique transparente, pédagogique et clairement séparée de la communication scientifique.

- Mettre en place des politiques éducatives visant à promouvoir la culture scientifique et le sens critique à l'égard des médias et de l'information.

- Améliorer le traitement médiatique des sujets scientifiques et encourager les réseaux sociaux à mener des actions pour limiter la diffusion de fausses informations. Sanctionner les dérives susceptibles d'avoir des conséquences dommageables pour la santé publique.

- Encourager les recherches sur la mésinformation et la désinformation.

LISTE DES RECOMMANDATIONS

I. LES EFFETS INDÉSIRABLES DES VACCINS CONTRE LA COVID-19

1. Poursuivre la surveillance des vaccins contre la covid-19.

2. Organiser le dispositif de surveillance de façon à pouvoir le renforcer lors de la mise sur le marché de médicaments innovants susceptibles d'entraîner des craintes excessives parmi la population ou un risque important d'effets indésirables.

3. Poursuivre la démarche d'amélioration de la quantité et de la qualité des déclarations de pharmacovigilance afin d'optimiser la détection des signaux, en sensibilisant les professionnels de santé et la population à l'intérêt de la pharmacovigilance.

4. Maintenir l'organisation actuelle du réseau des CRPV et d'EPI-PHARE et les doter de moyens suffisants pour mener leurs missions et répondre avec efficacité à une prochaine crise.

5. Améliorer la communication sur les effets indésirables, qui doit être claire, lisible et pédagogique, afin de permettre une appréciation juste de la balance bénéfices/risques des médicaments par la population. Mener des campagnes de communication destinées aux personnes hésitantes, en analysant leurs besoins et attentes. Parallèlement, lutter contre les fausses informations.

6. Expliquer de manière pédagogique les éventuelles évolutions des stratégies vaccinales afin de permettre leur bonne compréhension et garantir leur acceptabilité.

II. LE COVID LONG

1. Développer et harmoniser les parcours de soins pour covid long sur l'ensemble du territoire.

2. Mettre en place la plateforme de référencement et de prise en charge des malades chroniques de la covid-19, prévue par la loi du 24 janvier 2022.

3. Former et informer les professionnels médicaux et paramédicaux sur le covid long et sur les méthodes de diagnostic et de prise en charge médicale et sociale. Renforcer le rôle des cellules de coordination post-covid pour l'accompagnement des soignants.

4. Créer une ALD et un tableau de maladie professionnelle spécifiques pour les formes prolongées de la covid-19, afin de favoriser leur prise en charge sanitaire et sociale.

5. Mener une campagne nationale d'information, de sensibilisation et de prévention sur le covid long.

6. Poursuivre les recherches transdisciplinaires sur cette maladie, en finançant notamment de nouveaux appels à projets dédiés.

III. LES NOUVEAUX OUTILS DE SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET D'ANTICIPATION SANITAIRE

1. Maintenir une surveillance approfondie du SARS-CoV-2 pour anticiper les risques qui pourraient résulter de sa circulation persistante.

2. Définir et déployer une stratégie de recherche sur les menaces sanitaires, fondée sur le continuum fondamental/appliqué, afin de disposer des outils et connaissances permettant d'y répondre rapidement et efficacement.

3. Renforcer le système de surveillance pour pouvoir détecter précocement et suivre l'évolution de toute menace sanitaire ; veiller à ce que ce système reste étroitement articulé avec l'effort de recherche sur les outils de surveillance développés au cours de la crise.

4. Poursuivre le retour d'expérience sur la crise de la covid-19 et investir pour améliorer les capacités d'anticipation, de préparation et de réponse aux futures crises sanitaires.

IV. LA DÉSINFORMATION EN SANTÉ

1. Améliorer la communication scientifique. Développer des canaux fiables d'information en lien avec les organismes de recherche, les sociétés savantes et les Académies. Encourager la mise au point de supports pédagogiques clairs et d'initiatives destinées aux publics les plus susceptibles d'être touchés par les fausses informations. Fournir des informations fiables aux journalistes, acteurs clés dans l'information de la population.

2. Former les scientifiques et les professionnels de santé à la communication scientifique vers le grand public et à la réponse aux fausses informations. Encourager et accompagner les volontaires à s'exprimer dans les médias, dans leur seul domaine d'expertise, à travers une approche rigoureusement scientifique.

3. Lorsque des questions scientifiques apparaissent dans le débat public, encourager une communication politique transparente, pédagogique et clairement séparée de la communication scientifique.

4. Mettre en place des politiques éducatives visant à promouvoir la culture scientifique et le sens critique à l'égard des médias et de l'information.

5. Améliorer le traitement médiatique des sujets scientifiques et encourager les réseaux sociaux à mener des actions pour limiter la diffusion de fausses informations. Sanctionner les dérives susceptibles d'avoir des conséquences dommageables pour la santé publique.

6. Encourager les recherches sur la mésinformation et la désinformation.

AVANT-PROPOS

Saisi en février 2022 par la commission des affaires sociales du Sénat d'une étude sur les effets indésirables des vaccins contre la covid-19 et le système de pharmacovigilance français, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a adopté le 9 juin 2022 un rapport d'étape établissant une première analyse du sujet sur la base des éléments scientifiques alors disponibles2(*).

Lors de sa réunion du 26 octobre 2023, le bureau de l'Office a décidé que le temps était venu d'établir un rapport définitif sur le sujet et a confié à quatre rapporteurs, les députés Philippe Berta et Gérard Leseul et les sénatrices Sonia de La Provôté et Florence Lassarade3(*), une nouvelle mission afin d'établir un rapport conclusif, incluant notamment les éléments nouveaux ayant pu émerger au cours des derniers mois sur la covid-19.

Ce rapport aborde quatre thématiques : les effets indésirables des vaccins contre la covid-19 et le système de pharmacovigilance français (objet du rapport d'étape de juin 2022), l'évolution des connaissances en matière de covid long, les nouveaux outils de surveillance épidémiologique et d'anticipation sanitaire, et la désinformation en santé. Chaque partie comporte des éléments recueillis dans le cadre d'une revue de la littérature scientifique et d'auditions ayant permis d'entendre une trentaine de spécialistes. Comme à son habitude, l'Office en tire des enseignements et effectue une série de recommandations.

PREMIÈRE

PARTIE

LES EFFETS INDÉSIRABLES DES VACCINS CONTRE LA COVID-19 ET LE

SYSTÈME DE PHARMACOVIGILANCE FRANÇAIS

I. INTRODUCTION

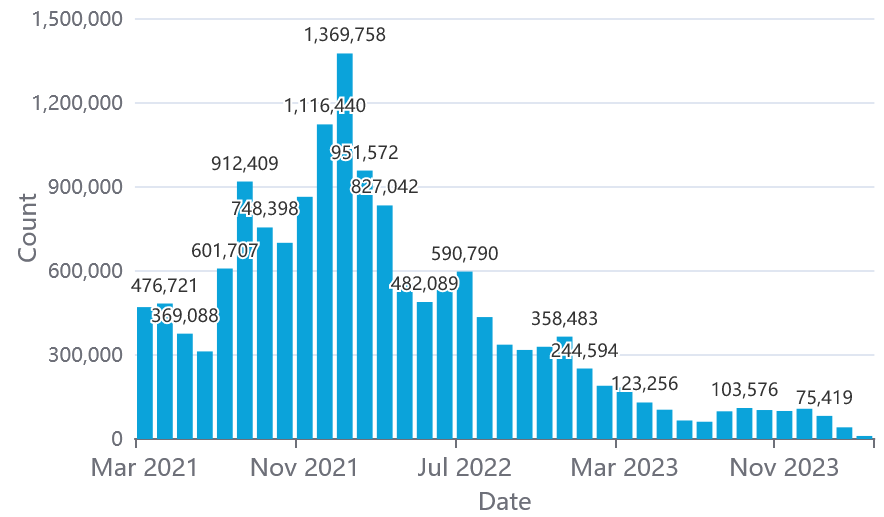

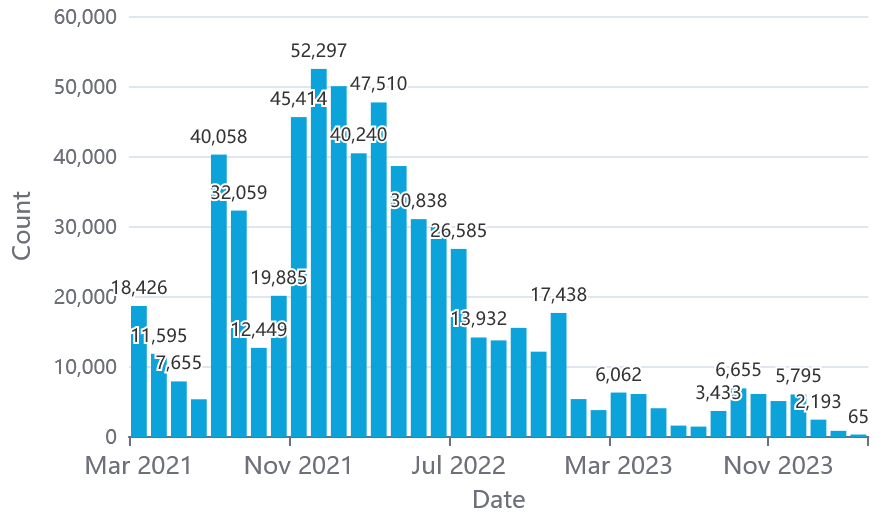

Avec plus de 13,5 milliards de doses administrées dans le monde et 158 millions en France4(*), la campagne de vaccination contre la covid-19 est indéniablement la plus importante de l'histoire. Elle a considérablement modifié l'évolution de la pandémie, en sauvant des dizaines de millions de vies5(*) et en contribuant à mettre fin à l'urgence sanitaire de portée internationale déclarée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS)6(*). Selon cette dernière, la vaccination aurait permis d'éviter près de 120 000 décès en France entre décembre 2020 et mars 2023, soit une réduction du taux de mortalité de la covid-19 de 55 %7(*). La disponibilité rapide des vaccins a été particulièrement salutaire ; d'après une étude française, 159 000 décès supplémentaires seraient survenus si les vaccins n'avaient été disponibles qu'à partir de novembre 20218(*).

Si la période pandémique est aujourd'hui révolue, il est nécessaire de rappeler que le SARS-CoV-2 continue de circuler et de faire de nouvelles victimes. À titre d'exemple, en France, la covid-19 était mentionnée comme affection morbide dans 7,4 % des 6 096 décès certifiés par voie électronique lors de la semaine du 18 au 24 décembre 2023, correspondant au dernier pic hivernal9(*). Le maintien d'une bonne couverture vaccinale parmi les publics vulnérables reste donc primordial. Or, lors de cette même semaine du 18 au 24 décembre, seuls 28,5 % des personnes âgées de 65 ans et plus s'étaient vu administrer une dose de rappel dans le cadre de la campagne automnale.

II. ÉVOLUTION DE LA STRATÉGIE VACCINALE ET DE LA PHARMACOVIGILANCE DEPUIS JUIN 2022

A. DE NOUVEAUX VACCINS ADAPTÉS AUX VARIANTS CIRCULANT ET DE NOUVELLES PLATEFORMES VACCINALES

Comme cela était indiqué dans le rapport d'étape de l'Office de juin 2022, les premiers vaccins contre la covid-19 ont bénéficié d'autorisations de mise sur le marché (AMM) conditionnelles, procédure permettant leur commercialisation sur la base de données cliniques incomplètes en raison du bénéfice apporté par leur disponibilité immédiate, dépassant le risque représenté par les données manquantes.

Grâce aux données fournies par les industriels, démontrant l'efficacité et la sécurité des différents vaccins, ces autorisations conditionnelles ont été transformées en AMM standards : le 3 octobre 2022 et le 10 octobre 2022 pour les vaccins à ARNm Spikevax de Moderna et Comirnaty de Pfizer-BioNTech, le 31 octobre 2022 et le 10 janvier 2023 pour les vaccins à vecteur adénoviral Vaxzevria d'AstraZeneca et Jcovden de Janssen et le 4 juillet 2023 pour le vaccin à protéine recombinante Nuvaxovid de Novavax.

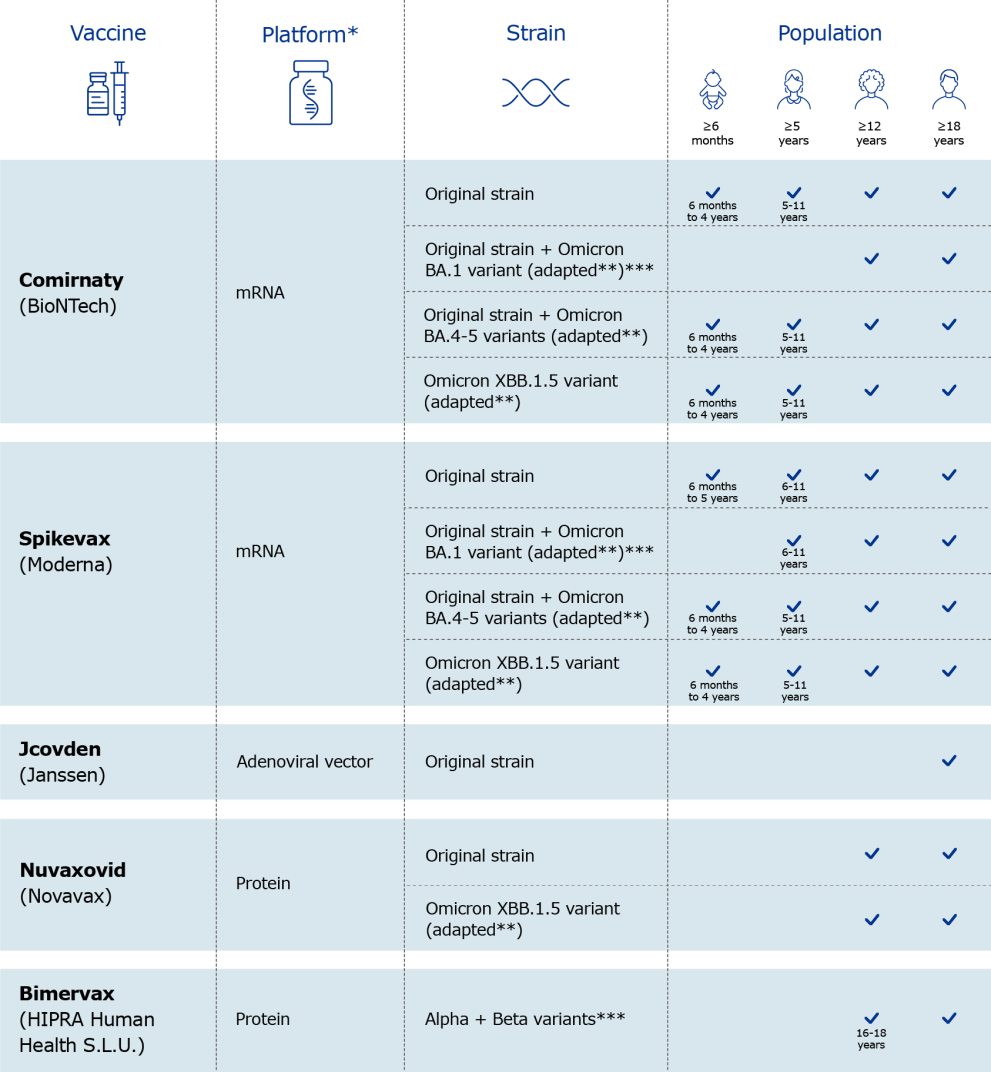

Pour faire face à l'évolution du virus, des vaccins adaptés aux nouvelles souches circulantes du SARS-CoV-2 ont été autorisés par l'Agence européenne des médicaments (EMA). Ces autorisations ont été accordées selon une approche réglementaire similaire à celle utilisée pour les mises à jour saisonnières des vaccins contre la grippe, appelée procédure de variation, qui permet une adaptation rapide de vaccins déjà autorisés. Des vaccins bivalents ciblant, en plus de la souche originale, les variants Omicron BA.1 puis Omicron BA.4-5 ont ainsi été autorisés : le 1er septembre 2022 pour Comirnaty et Spikevax ciblant BA.1, le 12 septembre 2022 pour Comirnaty et le 20 octobre 2022 pour Spikevax ciblant BA.4-5. Plus récemment, des vaccins monovalents adaptés au variant Omicron XBB.1.5 ont également été autorisés selon cette même procédure : le 31 août 2023 pour Comirnaty, le 15 septembre 2023 pour Spikevax et le 31 octobre 2023 pour Nuvaxovid. Des versions adaptées aux enfants, contenant une plus faible dose de substance active, ont également été autorisées postérieurement (voir figure ci-après).

De nouveaux vaccins se sont également vu octroyer des autorisations de mise sur le marché par l'EMA : le vaccin à virus entier inactivé VLA2001 de Valneva en primovaccination, le 24 juin 2022, et les vaccins à protéine recombinante VidPrevtyn Beta de Sanofi-GSK, le 10 novembre 2022, et Bimervax de Hipra, le 30 mars 2023, en tant que dose de rappel (ces deux derniers vaccins ciblant respectivement le variant Beta et les variants Alpha et Beta).

Vue d'ensemble des vaccins contre la covid-19 autorisés par l'Agence européenne des médicaments

Source : Reproduction à partir du site de l'EMA10(*)

En France, la Haute Autorité de santé (HAS) a estimé fin décembre 2022 que, compte tenu des données d'efficacité disponibles, du contexte épidémique et de la disponibilité d'alternatives vaccinales, l'intégration du vaccin VLA2001 dans la stratégie de primovaccination n'était pas justifiée11(*).

De même, en raison d'un potentiel risque de péricardite détecté au cours des essais cliniques et de la disponibilité d'alternatives vaccinales, la HAS a décidé en juin 2023 de ne pas recommander l'utilisation du vaccin Bimervax en tant que dose de rappel12(*). Enfin, préférant privilégier les vaccins adaptés aux souches circulantes majoritaires, la HAS ne recommande plus le vaccin Vidprevtyn Beta depuis la mise à disposition du vaccin Nuvaxovid adapté à la souche XBB.1.5 du variant Omicron, celui-ci pouvant servir d'alternative pour les personnes qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas recevoir un vaccin à ARNm13(*).

Aussi, la stratégie vaccinale de rappel actuelle recommande l'utilisation préférentielle d'un vaccin à ARNm (uniquement Comirnaty pour les personnes de moins de 30 ans éligibles, en raison du risque de myocardite et de péricardite lié au vaccin Spikevax) et, en seconde intention, le vaccin Nuvaxovid pour les personnes qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas en bénéficier en raison d'une contre-indication.

B. ÉVOLUTION DE LA STRATÉGIE VACCINALE

L'évolution du virus et l'amélioration des connaissances sur l'efficacité vaccinale se sont traduites par plusieurs évolutions de la stratégie vaccinale14(*).

Dans un premier temps, la stratégie vaccinale a visé à couvrir une part importante de la population adulte - en priorisant les personnes vulnérables du fait du nombre limité de doses disponibles - puis adolescente avec un cycle de primovaccination. Outre l'objectif de protection individuelle par une diminution de la morbi-mortalité associée à la covid-19, cette stratégie visait à limiter la pression sur le système hospitalier afin d'éviter de nouveaux confinements et était portée par l'espoir de ralentir, voire d'arrêter, la circulation du virus par l'instauration d'une immunité collective. Face au constat de la diminution de l'efficacité vaccinale contre l'infection dans le temps, l'administration d'une première dose de rappel a été préconisée à l'été 2021. Initialement ouverte aux personnes vulnérables, elle a ensuite été élargie à l'ensemble de la population adulte, toujours dans l'espoir de contenir la propagation virale grâce à une large couverture vaccinale.

À la fin de l'année 2021, l'émergence du variant Omicron, présentant un fort échappement immunitaire, a induit une forte baisse de l'efficacité vaccinale contre l'infection - jusqu'ici relativement conservée face aux précédents variants - et n'a plus permis d'envisager un contrôle des infections grâce à la vaccination. La stratégie vaccinale a alors été réorientée : la recommandation d'une deuxième dose de rappel ne cible plus la population générale mais uniquement les personnes âgées et vulnérables, ainsi que les professionnels de santé, afin de protéger ces populations contre les formes sévères de la maladie et préserver les hôpitaux du risque de débordement.

La stratégie vaccinale est désormais entrée dans un processus de normalisation15(*). La Haute Autorité de santé ne recommande plus la primovaccination en population générale mais uniquement l'administration d'une dose de rappel annuelle automnale pour les personnes âgées et à risque de formes graves16(*), de manière à recouper le schéma d'indication et la saisonnalité de la vaccination contre la grippe et coupler l'administration de ces deux vaccins17(*).

La dernière campagne de rappel automnale18(*), qui devait débuter le 17 octobre 2023, a été ouverte dès le 2 octobre face à l'intensification de la circulation du virus, sur recommandation du Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars)19(*). Si 74 % des personnes éligibles déclaraient avoir l'intention de recevoir la dose de rappel en septembre20(*), cette campagne a rencontré in fine peu de succès avec une couverture vaccinale à son issue, en février 2024, de 30,2 % chez les personnes âgées de 65 ans et plus (et entre 9,9 et 12,2 % chez les professionnels de santé selon leur lieu d'exercice)21(*), contre 70,4 % en Angleterre pour cette même tranche d'âge22(*).

C. ÉVOLUTION DU SYSTÈME DE PHARMACOVIGILANCE

Depuis l'adoption du rapport d'étape de l'Office, les déclarations des événements indésirables survenus après la vaccination contre la covid-19 ont continué d'être collectées et évaluées régulièrement par les autorités sanitaires23(*). Ces déclarations étant parallèles à la dynamique des vaccinations, leur nombre est aujourd'hui plus limité. Depuis octobre 2022, le suivi des vaccins est réalisé comme pour les autres médicaments, avec une évaluation collective mensuelle des cas considérés comme « marquants » et des signaux potentiels.

Le dernier point de situation sur la surveillance des vaccins contre la covid-19, publié par l'ANSM en août 2023, faisait état de 193 934 déclarations d'événements indésirables (non nécessairement imputables au vaccin), dont 25 % de cas graves, pour plus de 156 788 000 injections24(*), contre 153 452 déclarations d'événements indésirables recensées en février 2022 lors de la rédaction du rapport d'étape.

Au total, depuis le lancement de la campagne vaccinale, le dispositif de surveillance des vaccins contre la covid-19 s'est accompagné de la publication de plus de 200 documents : 88 rapports des centres régionaux de pharmacovigilance, 65 points d'information et 61 fiches de synthèse de l'ANSM, et 32 rapports d'EPI-PHARE.

D. POINT SUR LES INDEMNISATIONS

En juin 2022, l'Office avait fait état d'un nombre relativement faible de demandes adressées à l'Oniam au regard du nombre de déclarations faites dans le cadre de la pharmacovigilance : au 31 mars 2022, l'Oniam avait reçu 440 demandes amiables d'indemnisation. Parmi celles-ci, 54 % des dossiers étaient au stade de l'instruction avant expertise, 23 % en cours d'expertise, 3 % en cours de finalisation de la décision et 9 % avaient fait l'objet d'une décision. Parmi ces décisions, 10 % correspondaient à des clôtures de dossier à la suite du refus du demandeur de transmettre les documents nécessaires à l'instruction, 10 % à des offres d'indemnisation et 80 % à des rejets.

Entendu par le Sénat et par l'Assemblée nationale début octobre 2023 à l'occasion de son renouvellement aux fonctions de directeur général de l'Oniam25(*), Sébastien Leloup a indiqué que 1 246 demandes d'indemnisation avaient été reçues par l'Oniam en lien avec la vaccination contre la covid-19, parmi lesquels 279 dossiers liés à des troubles cardiaques, dont 202 au titre de myocardites et péricardites, et 229 liés à des troubles neurologiques. Au total, l'Oniam s'est prononcé sur le droit d'indemnisation des demandeurs dans 319 dossiers dont 29 % ont fait l'objet d'un avis positif. Ainsi, 91 personnes ont été indemnisées à l'amiable : 48 % pour des péricardites ou myocardites, 11 % pour des troubles neurologiques, 9 % pour un AVC, des thromboses ou des embolies pulmonaires, 4 % pour des troubles articulaires et 4 % pour des troubles dermatologiques. Le montant moyen de l'indemnisation est d'environ 8 000 euros. Par ailleurs, 114 missions d'expertise médicale restaient en cours. Concernant les actions contentieuses engagées devant les tribunaux, seules 53 procédures avaient été lancées au 30 septembre dernier, démontrant selon M. Leloup le bon fonctionnement de la procédure amiable.

III. EFFETS INDÉSIRABLES ASSOCIÉS AUX VACCINS NOUVELLEMENT UTILISÉS DEPUIS L'AUTOMNE 2022

A. VACCINS À ARNm ADAPTÉS AUX VARIANTS OMICRON

Aux États-Unis, un signal préliminaire de pharmacovigilance est apparu en janvier 2023 sur un risque d'AVC ischémique pour le vaccin bivalent de Pfizer-BioNTech (souche originale/Omicron BA.4-5) chez les personnes de 65 ans et plus26(*). Une analyse rétrospective a finalement montré que ce risque était similaire à celui observé chez les personnes ayant reçu le vaccin bivalent de Moderna et inférieur à celui constaté chez les personnes ayant reçu les versions monovalentes initiales des vaccins de Pfizer ou de Moderna27(*). En France, une analyse conduite par EPI-PHARE a montré que, 21 jours après la seconde dose de rappel, le risque d'événements cardiovasculaires (AVC ischémique, AVC hémorragique, infarctus du myocarde, embolie pulmonaire) chez les personnes ayant reçu le vaccin bivalent de Pfizer-BioNTech (ayant toutes 50 ans ou plus) n'était pas accru par rapport à celles ayant reçu la version monovalente originale28(*).

Le suivi de pharmacovigilance réalisé en France n'a fait émerger aucun signal spécifique à la suite de l'utilisation de ces nouveaux vaccins. En Israël, en comparant les 42 jours précédant et suivant l'injection, la seconde dose de rappel avec le vaccin bivalent de Pfizer-BioNTech n'a été associée à aucun des 25 potentiels événements indésirables considérés29(*). De même, une étude danoise a montré que, dans les 28 jours suivant la vaccination, l'utilisation de vaccins à ARNm bivalents pour la seconde dose de rappel chez les adultes âgés de 50 ans ou plus n'était pas associée à une augmentation du risque pour 27 événements indésirables potentiels30(*).

En l'état actuel des connaissances, le profil de sécurité associé à l'administration d'une dose de rappel bivalente semble similaire à celui associé à l'administration d'une dose de rappel monovalente. Une étude états-unienne a montré que cela était également le cas chez les enfants âgés de 5 à 11 ans31(*).

De même, il n'a pas été observé de différence concernant le profil de sécurité des vaccins monovalents adaptés au variant Omicron XBB.1.5, disponibles depuis l'automne 2023. Dans une cohorte danoise de plus d'un million d'adultes, aucune augmentation du risque n'a été observée pour 28 événements indésirables potentiels32(*).

B. VACCINS NUVAXOVID DE NOVAVAX ET VIDPREVTYN BETA DE SANOFI-GSK

Le dernier point de situation sur la surveillance des vaccins contre la covid-19, publié le 28 août 2023, recense environ 40 800 doses du vaccin Nuvaxovid et 6 900 doses du vaccin VidPrevtyn Beta utilisées en France33(*). Cette faible utilisation n'offre qu'un recul limité en vie réelle pour ces vaccins34(*) ; 104 cas d'événements indésirables ont été déclarés à la suite d'une injection du vaccin Nuvaxovid et 4 cas après une injection du vaccin VidPrevtyn Beta.

Après évaluation par le Comité d'évaluation des risques en pharmacovigilance (PRAC) de l'EMA, plusieurs événements ont été ajoutés au résumé des caractéristiques du produit du vaccin Nuvaxovid35(*) : l'anaphylaxie, la paresthésie (sensations de fourmillements ou de brûlures), l'hypoesthésie (perte de sensibilité de la peau) et les myocardites et péricardites (signal qui avait été initialement évoqué aux États-Unis sur la base des données des essais cliniques36(*)). En France, où le vaccin Nuvaxovid a fait l'objet de deux rapports d'enquête de pharmacovigilance (publiés en août 202237(*) et en avril 202338(*)), on ne recense que 2 cas d'anaphylaxie, 3 cas de myocardite ou péricardite et 8 cas d'hypoesthésie et de paresthésie. Les troubles menstruels (17 cas signalés) et les acouphènes (3 cas signalés) sont actuellement sous surveillance.

Concernant le vaccin VidPrevtyn Beta, aucun signal de pharmacovigilance n'a pour l'instant émergé en France.

IV. POINT SUR CERTAINS EFFETS INDÉSIRABLES ÉTABLIS OU SUSPECTÉS PRÉCÉDEMMENT MIS EN EXERGUE PAR L'OFFICE

Le rapport d'étape de l'Office avait mis en exergue plusieurs effets indésirables - établis ou suspectés - qui avaient fait l'objet d'un certain intérêt, en raison de leur gravité ou de leur caractère médiatique. Près de deux ans après ce premier rapport, de nouvelles données permettent de revenir sur les cas les plus significatifs.

Sans prétendre à l'exhaustivité, cette partie dresse un état des lieux des connaissances actuelles sur ces effets - ou suspicions d'effets - indésirables, que le lien avec la vaccination ait été prouvé, réfuté ou reste à établir.

La liste des effets indésirables avérés et bien établis figure dans les résumés des caractéristiques des différents vaccins, disponibles sur le site de l'EMA.

A. TROUBLES MENSTRUELS

Lors de la publication du rapport d'étape, en juin 2022, le réseau français des CRPV avait produit plusieurs analyses détaillées des notifications de troubles menstruels à la suite de la vaccination contre la covid-1939(*) et avait conclu à l'existence d'un signal potentiel. Cette information était indiquée sur le site de l'ANSM depuis l'été 2021 et avait été complétée par des indications sur les conduites à tenir à destination des femmes et des professionnels de santé, élaborées avec le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF). Saisie de ce signal potentiel, l'EMA avait considéré, dans un premier temps, que les preuves recueillies n'étaient pas suffisamment convaincantes pour conclure à l'existence d'un lien avec l'administration des vaccins40(*).

Afin d'étayer ce signal potentiel, l'ANSM a réuni en juillet 2022 des représentants d'associations de patients et de professionnels de santé et co-élaboré des tutoriels d'aide à la déclaration « pas-à-pas » - à destination des patientes41(*) et des professionnels de santé42(*) - ainsi qu'un guide d'aide à la déclaration43(*), dans le but d'améliorer le recueil des renseignements lors du signalement de ces troubles. Cette campagne d'information encourageant le signalement s'est traduite par un nombre important de déclarations, s'ajoutant aux plus de 10 000 signalements déjà reçus44(*).

L'ensemble de ces notifications a permis un réexamen des signaux potentiels au niveau européen et conduit le PRAC à conclure, en octobre 2022, qu'il existait une possibilité raisonnable que l'apparition de saignements menstruels abondants soit associée de manière causale aux vaccins à ARNm contre la covid-19 et que cette information devait être ajoutée aux résumés des caractéristiques de ces vaccins45(*). Le PRAC soulignait toutefois que ces cas étaient principalement de nature temporaire, sans gravité et sans impact sur la reproduction et la fertilité. En revanche, le risque d'aménorrhées n'a quant à lui pas été retenu. À l'heure actuelle, ce signal reste en cours d'évaluation pour Comirnaty, tandis qu'il a été clos et non validé pour Spikevax46(*).

La dernière enquête de pharmacovigilance réalisée par les Centres régionaux de pharmacovigilance français pour le vaccin Comirnaty, publiée en août 2023, indique, qu'outre les ménorragies et les aménorrhées, les syndromes et symptômes suivants pourraient constituer des signaux potentiels : dysménorrhées, douleurs pelviennes inter-menstruelles, métrorragies post-ménopausiques et recrudescence de la symptomatologie liée à l'endométriose chez les patientes atteintes par cette maladie47(*).

De même, pour le vaccin Spikevax, l'analyse des cas signalés révélerait des signaux potentiels pour les troubles du cycle (retard ou raccourcissement de cycle, règles prolongées) et les douleurs menstruelles, mais pas pour la ménopause précoce et la résurgence d'endométriose48(*). Si l'ensemble de ces événements restent sous surveillance au niveau français, seuls les saignements chez les femmes ménopausées font actuellement l'objet d'un signal spécifique en cours d'évaluation par l'Agence européenne49(*).

Concernant les autres vaccins, les troubles menstruels restent en cours d'évaluation par l'EMA pour le vaccin Vaxzevria et, uniquement pour saignements abondants, pour le vaccin VidPrevtyn Beta. En revanche, aucun signal n'a été retenu pour le vaccin Jcovden et le vaccin Nuvaxovid.

Depuis la publication du rapport d'étape de l'Office, plusieurs travaux académiques se sont intéressés à la fréquence de ces troubles, qui reste cependant difficile à estimer du fait de résultats divergents dans la littérature50(*). Une étude publiée en juillet 2022 a observé sur un échantillon de plus de 39 000 femmes que, parmi celles ayant des cycles menstruels réguliers, 42 % avaient eu des saignements plus abondants qu'habituellement après la vaccination51(*). En mai 2023, une étude néerlandaise a estimé sur la base d'une étude de cohorte prospective que l'incidence des troubles menstruels chez les femmes âgées de 54 ans ou moins était de 41,4 pour 1 000 femmes et que ceux-ci consistaient principalement en des cas de ménorragies et d'aménorrhées ou oligoménorrhées52(*). Enfin, une étude franco-britannique publiée en avril 2023 a montré que, si près d'une femme en âge d'avoir ses règles sur cinq avait signalé des troubles menstruels après avoir été vaccinée, la seule vaccination contre la covid-19 n'était pas associée à des paramètres anormaux du cycle menstruel lors de la comparaison avec un groupe contrôle non-vacciné53(*).

L'étude précitée portant sur plus de 39 000 femmes a constaté, chez celles n'ayant plus leurs règles (personnes sous contraceptifs réversibles à action prolongée, sous hormones d'affirmation de genre et ménopausées), des saignements relativement fréquents à la suite de la vaccination. En mai 2023, une étude suédoise s'intéressant aux conséquences de la vaccination chez près de 3 millions de femmes âgées de 12 à 74 ans a également montré une augmentation des contacts avec les services de santé pour métrorragie à la suite de la vaccination chez les femmes ménopausées, notamment après la troisième dose54(*).

Cette tendance a été confirmée par une étude norvégienne montrant une augmentation du risque de saignements à la suite de la vaccination chez les femmes ménopausées, périménopausées et préménopausées55(*), conduisant l'Agence européenne du médicament à étudier ce signal pour les vaccins à ARNm.

Concernant la sévérité des troubles menstruels, l'étude suédoise précitée ne démontrait aucun lien clair entre le fait d'avoir été vaccinée et celui d'avoir consulté un professionnel de santé pour un trouble du cycle menstruel chez les femmes en âge d'avoir leurs règles, suggérant que, si des troubles existaient, ils ne semblaient pas assez graves pour que les femmes consultent un médecin. Ces résultats rejoignent ceux d'une étude française récemment publiée par EPI-PHARE s'intéressant aux cas d'hospitalisation pour saignements menstruels abondants à la suite de la vaccination56(*) : à partir des données du SNDS, elle fait état d'un nombre d'hospitalisations attribuables à la vaccination de 8 par million de femmes vaccinées, avec une hospitalisation de moins d'un jour dans plus de 75 % des cas. On peut également signaler une analyse rétrospective sur plus de 19 000 femmes qui a constaté qu'en moyenne les femmes vaccinées avaient connu une augmentation de moins d'un jour de la durée de leur cycle menstruel à la suite de l'administration de la première et de la seconde dose de vaccin contre la covid-19 et que la durée des règles n'était pas affectée par la vaccination57(*).

Le mécanisme causant ces troubles n'est toujours pas élucidé. Plusieurs hypothèses ont été proposées et continuent d'être investiguées : une réaction immunitaire induite par la vaccination qui influerait sur les hormones impliquées dans le cycle menstruel, un stress ou une anxiété importante engendrés par l'acte de vaccination ou d'autres facteurs comme une maladie gynécologique sous-jacente ou une interaction avec les traitements contraceptifs.

Si la crainte d'un effet sur la fertilité était particulièrement prégnante lors de la rédaction du rapport d'étape en juin 2022, une revue de la littérature publiée en octobre 2022 a souligné qu'il n'existait aucun élément scientifique suggérant une association entre les vaccins contre la covid-19 et les troubles de la fertilité, que ce soit chez la femme ou chez l'homme58(*).

B. TROUBLES CARDIOVASCULAIRES

Dans le précédent rapport de l'Office, il était fait état de l'existence d'un risque accru de myocardites et péricardites dans les 7 jours suivant la vaccination avec un vaccin à ARNm chez les personnes âgées de 12 à 50 ans59(*). Les données d'EPI-PHARE montraient des associations particulièrement prononcées après la deuxième dose chez les jeunes adultes. Cependant, dans la grande majorité des cas, la symptomatologie de ces myocardites et péricardites était modérée.

Chez les jeunes de 12 à 29 ans, une étude britannique publiée en mars 2023 a montré que, bien que la vaccination contre la covid-19 soit associée à un risque accru de myocardite et d'autres événements cardiovasculaires, il n'y avait pas d'augmentation substantielle du risque de la mortalité - que ce soit en raison d'événements cardiaques ou de manière générale - due aux vaccins à ARNm60(*), confortant l'idée de symptômes peu graves dans la grande majorité des cas. Une étude d'EPI-PHARE s'intéressant aux pronostics à moyen-long terme des myocardites post-vaccinales est actuellement en cours.

Depuis l'adoption du rapport d'étape, le PRAC a recommandé l'ajout des myocardites et péricardites à la liste des effets indésirables du vaccin Nuvaxovid en août 202261(*). D'après les données publiées en juin 2023 par l'autorité australienne de régulation des produits thérapeutiques, les incidences seraient de 3 à 4 cas de myocardite et de 13 cas de péricardite pour 100 000 doses de Nuvaxovid administrées62(*) - soit des taux similaires à ceux observés avec les vaccins à ARNm -, résultats concordants avec l'analyse des cas répertoriés dans la base de pharmacovigilance de l'OMS (VigiBase) en février 202363(*). En juin 2023, les myocardites et péricardites ont également été ajoutées à la liste des effets indésirables du vaccin Jcovden64(*).

Concernant les autres risques cardiovasculaires chez les personnes âgées de moins de 75 ans, une analyse menée par EPI-PHARE n'a trouvé aucune association entre les vaccins Comirnaty et Spikevax et une hospitalisation pour plusieurs événements cardiovasculaires graves (infarctus du myocarde, embolie pulmonaire et accident vasculaire cérébral)65(*). En revanche, pour cette même tranche d'âge, la première dose du vaccin Vaxzevria serait associée à des risques accrus d'infarctus du myocarde et d'embolie pulmonaire et la dose unique du vaccin Jcovden pourrait être potentiellement associée à un risque accru d'infarctus du myocarde. Chez les personnes âgées de 75 ans ou plus, EPI-PHARE n'a détecté aucune augmentation de l'incidence de ces trois événements graves (infarctus du myocarde, embolie pulmonaire et accident vasculaire cérébral) à la suite du vaccin Comirnaty, comme de précédentes études israélienne et états-unienne66(*).

Publiée en novembre 2022, une méta-analyse portant sur 42 études s'intéressant aux conséquences cardiovasculaires des vaccins contre la covid-19 a constaté - comme l'avait montré EPI-PHARE67(*) - que le risque de myocardite était principalement observé après la deuxième et la troisième dose de vaccin et qu'il n'existait pas d'augmentation significative du risque d'infarctus du myocarde ou d'arythmie cardiaque après la vaccination68(*). Elle soulignait en outre que le risque d'événements cardiovasculaires était beaucoup plus élevé après une infection par le SARS-CoV-2 qu'après la vaccination.

C. TROUBLES VASCULAIRES

Dès le début de la campagne vaccinale, des événements thrombotiques atypiques ont été observés à la suite des vaccins à vecteur adénoviral (Vaxzevria et Jcovden). Le rapport d'étape de l'Office faisait état d'une incidence difficile à estimer, en raison de résultats relativement différents dans la littérature. Une étude internationale comparant les bases de données de cinq pays et publiée en octobre 2022 a fait état d'un risque de thrombocytopénie après une première dose du vaccin Vaxzevria de 33 % plus élevé qu'après une première dose du vaccin Comirnarty et d'un risque de syndrome thrombotique thrombocytopénique de 126 % plus élevé après une dose de Jcovden qu'après une dose de Comirnaty69(*).

En juin 2023, une étude longitudinale suivant des patients atteints d'un syndrome thrombotique thrombocytopénique à la suite de la vaccination contre la covid-19 a montré qu'une fois l'épisode aigu passé, les patients étaient à faible risque de récidive et qu'il était possible d'effectuer une nouvelle vaccination contre la covid-19 avec un vaccin à ARNm70(*).

Les vascularites cutanées et les thromboses veineuses ont été ajoutées à la liste des effets indésirables du vaccin Vaxzevria en 202371(*).

D. TROUBLES NEUROLOGIQUES

Plusieurs troubles neurologiques ont été rapportés et discutés dans des revues de la littérature72(*). Les symptômes les plus fréquemment rapportés sont les maux de tête, l'anosmie, la dysgueusie, la myalgie, la paresthésie, les faiblesses et les vertiges, tandis que les complications plus graves - bien plus rarement observées - incluent notamment la myélite transverse, le syndrome de Guillain-Barré et la paralysie de Bell.

1. Myélite transverse

La myélite transverse est une inflammation de la moelle épinière entraînant d'importants déficits sensitivo-moteurs. Par le passé, elle avait déjà été observée à la suite de diverses vaccinations. Dans le cas de la vaccination contre la covid-19, la myélite transverse a été ajoutée à la liste des effets indésirables du vaccin Jcovden73(*) et à celle du vaccin Vaxzevria74(*) en janvier et mars 2022.

En août 2022, une étude utilisant la base de données de pharmacovigilance de l'OMS (VigiBase) a montré un excès de cas de myélite transverse observé dans les 28 jours suivant la vaccination contre la covid-19, pour les vaccins à vecteur adénoviral comme pour ceux à base d'ARNm, suggérant une potentielle association75(*). Toutefois, plus récemment, une étude portant sur plus de 99 millions d'individus vaccinés dans huit pays a mis en évidence un excès de cas statistiquement significatif uniquement pour le vaccin Vaxzevria, et pas pour les vaccins à ARNm76(*). En tout état de cause, la myélite transverse reste un événement rare, dont l'incidence est plus élevée après une infection par le SARS-CoV-2 qu'après la vaccination.

2. Syndrome de Guillain-Barré (SGB)

Le syndrome de Guillain-Barré est une affection rare qui se caractérise par une attaque des nerfs périphériques du patient par son système immunitaire, provoquant une faiblesse musculaire. Dans certains cas, une paralysie des muscles thoraciques peut entraîner une insuffisance respiratoire. Des cas de syndrome de Guillain-Barré avaient déjà été observés chez des personnes ayant reçu d'autres vaccins, notamment le vaccin antigrippal.

Au Royaume-Uni, une étude avait estimé qu'entre le 1er janvier et le 30 juin 2021, sur les 46 millions de doses du vaccin Vaxzevria administrées, un lien avec la vaccination pouvait être considéré comme « probable » pour 56 cas de syndrome de Guillain-Barré (et « possible » pour 12 cas)77(*). L'excès de cas de syndrome de Guillain-Barré avait alors été évalué à 38 pour 10 millions de doses de vaccin Vaxzevria administrées78(*). Similairement, à la suite de l'administration du vaccin Jcovden, un plus grand nombre de cas de syndrome de Guillain-Barré a été observé par rapport à ce qui était attendu79(*). Aussi, le Comité européen d'évaluation des risques en pharmacovigilance (PRAC) a recommandé l'ajout de cette complication très rare - moins d'un cas sur 10 000 personnes vaccinées - à la liste des effets indésirables de ces deux vaccins en septembre et décembre 202180(*).