D. CRÉER LES CONDITIONS D'UN ENVIRONNEMENT NUTRITIONNEL FAVORABLE À LA SANTÉ

1. Se doter d'une fiscalité nutritionnelle plus audacieuse

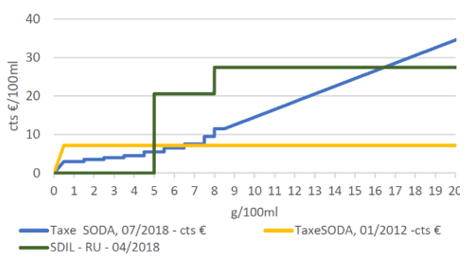

Compte tenu de son bilan mitigé, l'efficacité de la taxe soda doit être renforcée. Il est pour cela recommandé de s'inspirer du modèle britannique. Celui-ci a produit un impact significatif2(*), grâce à un barème fiscal fortement désincitatif et à d'importants effets de seuils générés par des tranches fiscales favorisant la reformulation des compositions nutritionnelles par les producteurs.

Comparaison des taxes sur les boissons

sucrées en France

et au Royaume-Uni

Source : Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, rapport d'information concluant les travaux du Printemps social de l'évaluation, juin 2023

Le dispositif fiscal doit être lisible et aisément compréhensible par les acteurs du marché pour faciliter leur repositionnement, à l'inverse de la taxe française dont le barème graduel apparaît complexe et peu incitatif.

En cohérence avec la proposition n° 1, la pédagogie autour de cette taxe devrait être renforcée pour améliorer son acceptabilité.

Proposition n° 11 : Réformer le barème de la taxe sur les boissons sucrées, en augmentant ses taux et en limitant le nombre de tranches d'imposition, afin de renforcer son efficacité et d'accentuer sa visée comportementale.

Proposition n° 12 : Accompagner la réforme de la taxe sur les boissons sucrées d'une communication adaptée, explicitant les objectifs poursuivis en termes de santé publique et valorisant le financement d'actions de prévention.

2. Au-delà de l'outil fiscal, structurer une politique nutritionnelle globale

Le choix de recourir à des outils non contraignants pour faire évoluer la composition des produits alimentaires (réduction des taux de sucre, de sel, de gras) n'a pas fait ses preuves. Sur le modèle d'autres pays dans le monde (Autriche, Danemark), des standards de composition nutritionnelle pourraient être fixés pour certains catégories d'aliments. Cette mission serait confiée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) avait recommandé d'agir en ce sens dès 20173(*).

En parallèle, le soutien à la consommation de fruits et de légumes, par le biais d'un dispositif de type « chèque alimentaire », a fait l'objet de tergiversations de la part de l'exécutif après avoir été préconisé par la convention citoyenne pour le climat. Convaincues de l'intérêt d'une telle mesure, les rapporteures souhaitent l'ouverture d'un débat au Parlement à l'appui d'une étude d'impact consolidée.

Par ailleurs, depuis la « loi Gattolin » du 20 décembre 20164(*), les conditions de la régulation du marketing alimentaire n'ont pas évolué. Le cadre législatif actuel, minimaliste et désormais dépassé, doit être renforcé. Les travaux réalisés par Santé Publique France conduisent les rapporteures à formuler une recommandation ambitieuse.

Enfin, les rapporteures appellent de leurs voeux une évolution de la réglementation européenne en faveur d'un Nutri-Score obligatoire, compte tenu de l'impact avéré de l'affichage de ce logo sur les choix des consommateurs.

Proposition n° 13 : Fixer des quantités maximales de sucre, de sel ou de matières grasses pour certaines catégories d'aliments.

Proposition n° 14 : Produire et transmettre au Parlement dans les meilleurs délais le rapport sur les modalités de mise en oeuvre d'un chèque alimentaire prévu par la loi « Climat et résilience » de 2021, puis expérimenter un dispositif de soutien à l'achat de fruits et légumes par les ménages disposant de ressources inférieures à un seuil à déterminer.

Proposition n° 15 : Interdire à la télévision et sur internet les publicités pour des aliments de faible qualité nutritionnelle ciblant les enfants de moins de 17 ans.

Proposition n° 16 : Plaider pour un Nutri-Score obligatoire à l'échelle européenne grâce à une révision du règlement EU n° 1169/2011.

Réunie le mercredi 29 mai 2024 sous la présidence de Philippe Mouiller, la commission des affaires sociales a adopté le rapport et les recommandations, et en a autorisé la publication.

* 2 L'effet de la taxe britannique a été dix fois supérieur à celui de la taxe française, si l'on considère le moindre volume de sucres consommés par les ménages.

* 3 Haut Conseil de la santé publique, Pour une politique nationale nutrition santé 2017-2021, Avis et rapports, septembre 2017.

* 4 Loi n° 2016-1771 du 20 décembre 2016 relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique.