D. CRÉER LES CONDITIONS D'UN ENVIRONNEMENT NUTRITIONNEL FAVORABLE À LA SANTÉ

1. Se doter d'une fiscalité nutritionnelle plus audacieuse : l'enjeu d'une nouvelle réforme de la « taxe soda »

L'évaluation de la « taxe soda » depuis 2018 montre un impact très limité sur la consommation des boissons à sucres ajoutés. Ce bilan plus que mitigé doit encourager une nouvelle évolution de la taxe française, dans une optique comportementale plus assumée. Il est pour cela recommandé de s'inspirer du modèle britannique, qui a produit des résultats significatifs.

a) Une taxe sur les boissons sucrées actuellement moins incitative que la taxe britannique

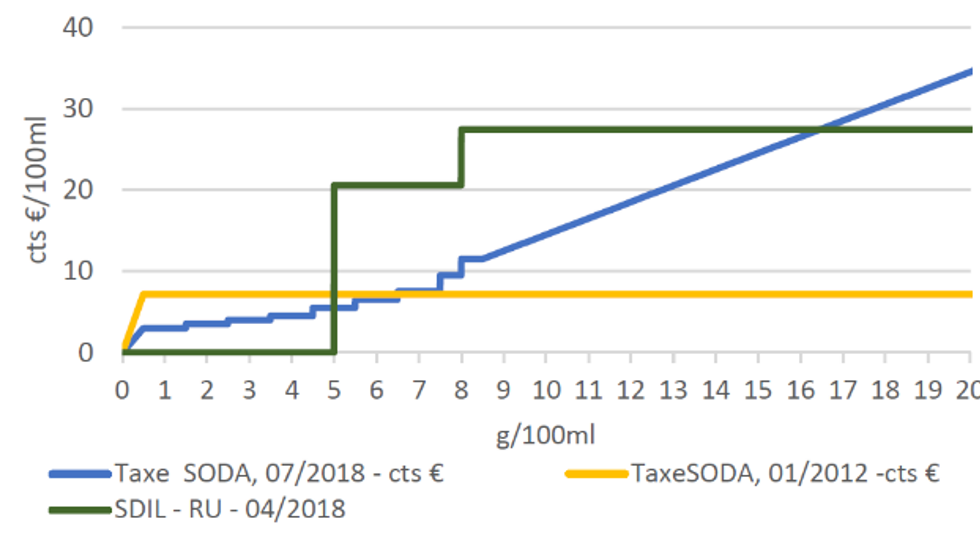

Le projet de recherche « soda tax » précité établit une comparaison des modèles de taxation britannique et français. Il conclut à ce qu'un dispositif fiscal identifiant un faible nombre de seuils ou de tranches fiscales, et créant des différentiels de taxe substantiels, produit des effets plus importants qu'un barème fiscal très graduel tel que le modèle français.

La taxe britannique sur les boissons sucrées présente quelques différences notables avec la taxe sur les boissons sucrées française.

D'une part, elle prend en compte la teneur totale en sucres de la boisson, et non les seuls sucres ajoutés.

D'autre part, elle repose sur un dispositif ne fixant que deux tranches fiscales, alors que le dispositif fiscal français en compte quinze. Au Royaume-Uni, la première tranche fiscale concerne les boissons contenant 5 à 8 grammes de sucres pour 100 millilitres ; la deuxième concerne les boissons dont le contenu en sucres est supérieur ou égal à 8 grammes pour 100 millilitres. En-deçà d'un taux de 5 grammes de sucres pour 100 millilitres, les produits échappent donc à la taxe. Le système français, lui, ne prévoit aucune exonération, les produits étant taxés dès le premier kilogramme de sucre par hectolitre.

Enfin, le montant de la taxe britannique est globalement supérieur à celui de la taxe française.

Comparaison des taxes sur les boissons sucrées au Royaume-Uni et en France

|

Royaume-Uni (taux de sucres total) |

France (taux de sucres ajoutés) |

|

|

Boissons contenant moins de 50 g de sucres pour 1 litre (soit moins de 5 kg de sucres par hectolitre) |

Pas de taxe |

De 3,03 € à 4,55 € pour 1 kg à 4 kg de sucres ajoutés par hectolitre |

|

Boissons contenant 50 g à 80 g de sucres pour 1 litre (soit 5 à 8 kg de sucres par hectolitre) |

18 pence (0,21 €) par litre 21 € pour 5 à 8 kg de sucres par hectolitre |

De 5,56 € à 9,6 € pour 5 à 8 kg de sucres ajoutés par hectolitre |

|

Boissons contenant plus de 80 g de sucres pour 1 litre (soit plus de 8 kg de sucres par hectolitre) |

24 pence (0,28 €) par litre 28 € pour plus de 8 kg de sucres par hectolitre |

De 11,62 € à 23,74 € pour 9 à 15 kg de sucres ajoutés par hectolitre |

Source : Mecss du Sénat

La mise en oeuvre de la taxe britannique à compter de 2018 s'est traduite par un nombre conséquent de reformulations des compositions des boissons visées. Le niveau de taxation élevé a fortement incité les industriels à modifier la composition de leurs produits pour se situer en-dessous du seuil de 5 grammes de sucres pour 100 millilitres de boisson. Ainsi, la proportion de boissons sucrées dépassant le seuil à partir duquel les boissons sont taxées (soit 5 grammes par millilitre) est passée de 49 % en 2015 à 15 % en 2019221(*). Environ un tiers des marques de boissons à sucres ajoutés ou avec édulcorants ont procédé à ces reformulations, à l'exception notable de certaines marques leaders (Coca-Cola, Pepsi ou Redbull)222(*).

Par ailleurs, l'impact sur les prix a été substantiel pour les boissons dont les compositions n'ont pas été modifiées.

Comparaison des taxes sur les boissons sucrées en France et au Royaume-Uni

Source : Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, rapport d'information concluant les travaux du Printemps social de l'évaluation, juin 2023

Au final, la taxe britannique produit des effets de seuils plus significatifs que la taxe française. En agissant tant sur l'offre (industriels incités à reformuler leurs produits) que sur la demande (comportement des consommateurs ayant reporté leurs achats sur des produits moins chers), son effet s'est révélé dix fois supérieur à celui de la taxe française, si l'on considère le moindre volume de sucres consommés par les ménages.

b) Simplifier et revaloriser le barème de la taxe pour produire des effets seuils plus importants

Alors que le format de la taxe française sur les boissons sucrées apparaît complexe et peu incitatif, une fiscalité simplifiée, lisible dans ses objectifs et aisément compréhensible par les acteurs du marché faciliterait donc le repositionnement des industriels. En agissant avec peu de tranches fiscales et des effets de seuil significatifs, les fabricants sont davantage incités à reformuler la composition de leurs produits et les reports d'achats des consommateurs sont plus nets, en raison d'effets marqués sur les prix.

Pour mémoire, lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2024, le Sénat a adopté un amendement s'inspirant du barème britannique, contre l'avis du Gouvernement, afin d'alourdir la taxation des boissons sucrées223(*). Cette disposition n'a pas été maintenue dans le texte définitivement adopté par l'Assemblée nationale le 4 décembre 2023224(*).

L'impact limité de la taxe actuelle sur le prix des boissons à sucres ajoutés (augmentation de prix inférieure à 5 %) plaide pour une augmentation de la fourchette des tarifs applicables par kilogramme de sucres. En effet, plusieurs travaux ont démontré la nécessité d'un impact de l'ordre de 10 % à 15 % sur les prix pour agir sur le comportement des consommateurs.

En procédant au regroupement des seuils de taxation actuels en trois tranches (tranche 1 : absence de taxe ; tranche 2 : premier niveau de taxe ; tranche 3 : second niveau de taxe), les niveaux de taxes associés devraient être revalorisés au-delà du niveau de taxe moyen actuel pour les mêmes teneurs en sucres.

La réalisation d'une étude de marché préalable apparaît utile pour déterminer les tranches fiscales les plus adaptées pour inciter un maximum d'industriels à reformuler les compositions de leurs produits. La répartition des parts de marché des boissons à sucres ajoutés en fonction de leur teneur en sucres est en effet déterminante, puisque les industriels ont tendance à minimiser l'effort de reformulation de façon à se situer juste en-dessous du seuil fiscal auquel ils se trouvent assujettis.

Proposition n° 11225(*) : Réformer le barème de la taxe sur les boissons sucrées, en augmentant ses taux et en limitant le nombre de tranches d'imposition, afin de renforcer son efficacité et d'accentuer sa visée comportementale.

c) Accompagner la réforme de la taxe sur les boissons sucrées d'une communication adaptée

Enfin, une mesure d'augmentation de la charge fiscale d'un bien présente toujours le risque d'une contestation d'ordre social et économique et revêt une certaine sensibilité. C'est pourquoi il apparaît important de rappeler aux consommateurs :

- que la taxe porte sur un panel circonscrit de produits, ce qui autorise des effets de report, et que les produits ciblés ne correspondent pas à des biens de première nécessité ;

- que les objectifs poursuivis sont la réduction des inégalités de santé et des bénéfices individuels en termes de santé publique à moyen et long termes ;

- que les gains associés à une réduction de la consommation de ces produits pour un individu ou une famille sur une année (qu'il conviendrait donc de chiffrer) peuvent être affectés à d'autres consommations ;

- que les recettes générées par la taxe pourront être orientées vers des actions de prévention et de promotion de la santé, ou de soutien financier aux ménages les plus vulnérables (cf. supra, Proposition n° 1).

Proposition n° 12 : Accompagner la réforme de la taxe sur les boissons sucrées d'une communication adaptée, explicitant les objectifs poursuivis en termes de santé publique et valorisant le financement d'actions de prévention.

2. Au-delà de l'outil fiscal, structurer une politique nutritionnelle globale

a) Fixer des normes de composition nutritionnelle dans la réglementation

La reformulation des compositions nutritionnelles des aliments par les industriels, si elle est généralisée, est un outil puissant pour modifier les apports caloriques et rééquilibrer l'alimentation des populations.

En France, l'option privilégiée a été de recourir à des outils incitatifs plutôt que contraignants : tel est l'objet des chartes d'engagement volontaire de progrès nutritionnel et des accords collectifs. Les premières, mises en oeuvre dans le cadre du PNNS, traduisent les engagements d'une entreprise du secteur de l'agro-alimentaire alors que les seconds, relevant du programme national de l'alimentation (PNA), concrétisent des accords de filière et agrègent plus largement les entreprises d'un secteur226(*).

Malgré le bilan décevant de ces deux outils227(*), le Gouvernement envisage de les remobiliser dans le cadre de la future stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat (SNANC). L'énergie investie sur l'accord signé avec la filière de la boulangerie-pâtisserie en 2022 ne permet pas de reproduire ce schéma avec une diversité de filières. Le ministère de l'agriculture a confirmé la difficulté à mobiliser les acteurs de l'agro-alimentaire sur ces projets, ainsi que la lourdeur des discussions à mener sur les cibles à atteindre. De l'aveu de la direction générale de l'alimentation (DGAL), les industriels priorisent la mise en conformité de leur production avec des normes contraignantes portant par exemple sur les emballages plastique, au détriment des enjeux de qualité nutritionnelle.

L'équation entre les moyens mobilisés et le résultat doit donc conduire à s'interroger sur la méthode et sur l'opportunité de recourir à des outils contraignants, c'est-à-dire à des normes de composition nutritionnelle fixées par la réglementation.

Souscrivant au constat de l'inefficience des chartes d'engagement volontaire et des accords collectifs, la Cour des comptes recommandait, dans un rapport de 2019228(*), d'inscrire dans la réglementation des seuils maximum de sel, de sucre et de gras :

« L'amélioration de la qualité nutritionnelle des aliments reposerait donc sur la détermination de seuils plafonds, notamment en ce qui concerne les taux de sel, de sucre et de gras. Pour préparer ce type d'action normative, il pourrait être envisagé, conformément aux recommandations de l'OMS, d'inclure dans la loi des objectifs cibles en termes de taux maximaux de sel, sucre et de gras, par filière. »

Le HCSP avait également, dès 2017, recommandé de définir par voie réglementaire des standards de composition nutritionnelle (limites maximales) par catégories ou familles d'aliments229(*).

Pour assurer la compatibilité d'une telle mesure avec le droit de l'Union européenne, il conviendrait d'argumenter sa nécessité au regard de l'enjeu de protection de la santé publique et de démontrer son caractère proportionné à l'objectif poursuivi, au risque d'être sinon considérée comme une atteinte à la libre circulation des marchandises. Ce cadre n'a pas empêché plusieurs pays européens de se doter de législations limitant la teneur en acides gras transformés dans les denrées alimentaires, comme l'Autriche, le Danemark, la Lettonie et la Hongrie.

L'Anses pourrait être chargée de définir ces standards de composition nutritionnelle par catégories de produits, à partir des données collectées par l'Oqali. L'observatoire français relevait par exemple en 2018 des écarts de teneurs en sucres variant de 38 à 62 g/100 g dans les macarons, soulignant « qu'il peut exister des marges de manoeuvre importantes pour reformuler les produits et donc en revoir la composition »230(*).

Proposition n° 13 : Fixer des quantités maximales de sucre, de sel ou de matières grasses pour certaines catégories d'aliments.

b) Produire et transmettre au Parlement le rapport prévu par la loi « Climat et résilience » sur les conditions de mise en oeuvre d'un chèque alimentaire

À titre liminaire, il peut être rappelé que l'article L. 266-1 du code de l'action sociale et des familles précise que la lutte contre la précarité alimentaire, « vise à favoriser l'accès à une alimentation sûre, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale. » L'accès à une alimentation équilibrée est donc un objectif poursuivi par le législateur.

Le projet d'un dispositif de soutien à la consommation des fruits et des légumes pour lutter contre la précarité alimentaire et faire évoluer les habitudes de consommation n'est pas nouveau.

Rappelons qu'en 2017, le HCSP avait recommandé la distribution de coupons alimentaires destinés à l'achat de ces denrées sous toutes leurs formes - frais, surgelés, en conserve - dans un avis préalable au PNNS 2017-2021. L'autorité sanitaire suggérait, s'agissant du mode de distribution, que la Caisse d'allocations familiales (CAF) puisse être chargée de la distribution de ces coupons de façon à les inscrire dans une politique de prestation sociale familiale.

Plus récemment, la convention citoyenne pour le climat, dans son rapport remis l'été 2020, érige en recommandation la création de chèques alimentaires pour les ménages en situation de précarité231(*). Cette proposition, initialement acceptée par le Président de la République et le Gouvernement, a finalement été abandonnée. La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 « Climat et résilience » conserve les stigmates de cet échec, en prévoyant la remise d'un rapport au Parlement sur les conditions de la mise en oeuvre du « chèque alimentation durable » dans les six mois de la promulgation de la loi232(*). Deux ans et demi plus tard, aucun rapport n'a pourtant été présenté au Parlement.

Faute de ces travaux inscrits dans la loi comme un engagement du Gouvernement à l'égard de la représentation nationale, aucune hypothèse concrète relative à la mise en oeuvre de chèques alimentaires n'a pu être étudiée, s'agissant des personnes bénéficiaires, de la valeur du chèque ou des modalités de sa distribution233(*).

Les rapporteures, convaincues de l'intérêt de cette proposition, tiennent à rappeler au Gouvernement ses engagements, pour permettre aux parlementaires d'ouvrir un débat sur l'opportunité de cette mesure à l'appui d'une étude d'impact consolidée. Le cas échéant, sa mise en oeuvre pourrait être initiée dans le cadre d'une expérimentation, pour une durée à définir.

Proposition n° 14 : Produire et transmettre au Parlement dans les meilleurs délais le rapport sur les modalités de mise en oeuvre d'un chèque alimentaire prévu par la loi « Climat et résilience » de 2021, puis expérimenter un dispositif de soutien à l'achat de fruits et légumes par les ménages disposant de ressources inférieures à un seuil à déterminer.

c) Renforcer l'encadrement du marketing alimentaire, en particulier à l'égard des publics jeunes

(1) Un PNNS 2019-2023 insuffisant

Le Programme national nutrition santé 2019-2023 fixait la réduction du marketing alimentaire, en particulier vis-à-vis des enfants et des adolescents, comme l'un de ses objectifs. Au terme de ce PNNS, force est de constater qu'aucune mesure n'a permis de réguler efficacement l'exposition publicitaire des publics jeunes aux aliments considérés comme peu favorables à la santé.

La seule nouveauté consiste en la transposition en droit national, plus de dix après son adoption, de la directive européenne « Services de médias audiovisuels » du 10 mars 2010234(*). L'ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 a ainsi prévu que le Conseil supérieur de l'audiovisuel - désormais l'Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) - promeut « la conclusion de codes de bonne conduite visant à réduire efficacement l'exposition des enfants aux communications commerciales audiovisuelles relatives à des denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment les matières grasses, les acides gras trans, le sel ou sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n'est pas recommandée. [...] »

On ne peut raisonnablement penser que la seule référence à des codes de bonne conduite édictés par l'Arcom soit de nature à réduire l'influence du marketing alimentaire. D'ailleurs, les données produites par Santé publique France dressent un état des lieux inquiétant : les publicités pour des produits alimentaires étiquetés D ou E par le Nutri-Score représentent 53,3 % des publicités alimentaires visionnées par les enfants (4-12 ans), et 52,5 % de celles visionnées par les adolescents (13-17 ans)235(*). Les mesures d'auto-régulation sont donc globalement inefficaces.

(2) Un cadre législatif minimaliste

Le cadre législatif actuel fixe les conditions d'une régulation minimaliste. Si la « loi Gattolin » du 20 décembre 2016 relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique236(*) a constitué une avancée indéniable, elle est aujourd'hui dépassée. Cette loi a interdit la diffusion de messages autres que ceux relatifs à la santé et au développement des enfants ou des campagnes d'intérêt général, durant la diffusion des programmes destinés aux publics de moins de 12 ans et pendant un délai de quinze minutes avant et après leur diffusion.

Plusieurs insuffisances doivent être relevées : seuls les jeunes enfants sont visés, à l'exclusion des adolescents ; internet échappe à toute régulation, alors qu'il est devenu le premier média visionné par les adolescents ; les tranches horaires visées sont marginales et les programmes jeunesse ciblés par la loi Gattolin ne représentent pas 1 % des programmes vus par les enfants. En revanche, la tranche horaire qui cumule le plus de téléspectateurs, comprise entre 19h et 22h237(*), ne fait l'objet d'aucun encadrement.

Le cadre législatif actuel échoue donc à réguler le marketing alimentaire. C'est la raison pour laquelle il apparaît indispensable de le réformer, en élargissant non seulement le public ciblé, mais aussi les médias concernés, pour s'adapter aux nouveaux usages.

(3) Instaurer une interdiction des publicités pour des produits alimentaires de faible qualité nutritionnelle ciblant les enfants de moins de 17 ans à la télévision et sur internet

Une interdiction de tout message publicitaire et de toute activité promotionnelle pour des produits alimentaires et des boissons trop riches en sucres, sels ou matières grasses, ciblant les enfants de moins de 17 ans, apparaît comme une mesure de santé publique pour contribuer à lutter efficacement contre le surpoids, l'obésité, et l'ensemble des pathologies chroniques associées.

Cette interdiction devrait porter sur l'ensemble des chaînes de télévision et concerner internet.

Suivant les recommandations de Santé Publique France, elle pourrait cibler les produits de faible qualité nutritionnelle, classés D et E selon le Nutri-Score.

Proposition n° 15 : Interdire à la télévision et sur internet les publicités pour des aliments de faible qualité nutritionnelle ciblant les enfants de moins de 17 ans.

Les recommandations des autorités sanitaires sur la régulation du marketing alimentaire

Les autorités sanitaires s'accordent sur la nécessité de réduire le marketing alimentaire, prioritairement à l'égard des enfants et des adolescents. Il s'agit d'une recommandation forte de l'OMS238(*), mais aussi du HCSP et de Santé publique France.

Le HCSP239(*), dans le cadre d'un avis préalable à la formalisation du troisième PNNS, avait ainsi clairement pris position : « Le HCSP recommande de réglementer le marketing et interdire les communications commerciales, les ventes promotionnelles (vente avec prime, vente par lots, jeux promotionnels) et la promotion des marques agro-alimentaires associées pour les aliments de pauvre qualité nutritionnelle (classés D et E selon le NutriScore) » et « d'interdire la promotion des marques agro-alimentaires associées à des aliments moins favorables au plan nutritionnel, c'est-à-dire classés D ou E selon le NutriScore »240(*).

En 2020, à l'appui de données de Médiamétrie, d'Ipsos et de Kantar Media, Santé publique France241(*) a conduit une étude et également conclu que « l'ampleur du marketing alimentaire pour des produits gras, sucrés, salés en direction des enfants se maintient en particulier à la télévision et ce malgré les mesures d'autorégulation prises par les industries agroalimentaires et l'interdiction de la publicité pendant les programmes jeunesse des chaînes publiques. Ces résultats conduisent à préconiser une restriction du marketing alimentaire pour les produits de faible qualité nutritionnelle, notamment à la télévision, aux heures où l'audience des enfants et des adolescents est élevée. Par ailleurs, l'augmentation du temps passé sur Internet par les enfants et les adolescents laisse augurer d'une exposition bien plus massive aux publicités pour les produits gras, sucrés, salés, sans qu'il ne soit à ce jour possible de la mesurer mais pour laquelle l'encadrement apparaît tout aussi nécessaire ».

d) Soutenir une mise en oeuvre obligatoire du Nutri-Score à l'échelle européenne

L'affichage du Nutri-Score relève d'une démarche volontaire des industriels et des producteurs. L'absence de caractère obligatoire est une conséquence de la réglementation européenne, qui interdit toute obligation d'affichage sur les emballages alimentaires autres que celles prévues par le règlement européen EU n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'information du consommateur sur les denrées alimentaires.

En dehors des mentions prévues par ce règlement, en particulier celles de la déclaration nutritionnelle et de la liste des ingrédients, les États membres ne peuvent imposer d'autres affichages que s'ils concernent « des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires » (article 39 du règlement). Le Nutri-Score ayant vocation à concerner indifféremment tous les produits alimentaires emballés, il ne répond donc pas à la condition fixée par le règlement européen.

Pour autant, depuis 2017, la démarche du Nutri-Score a essaimé au-delà de la France, puisque six autres pays européens recommandent à ce jour son utilisation : la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas et le Luxembourg. Ces pays, avec la France, se sont dotés d'un dispositif de coordination transnationale qui s'appuie sur un comité de pilotage et un comité scientifique, avec l'objectif d'harmoniser les conditions de mise en oeuvre du Nutri-Score.

L'enjeu est donc de poursuivre la dynamique engagée et de soutenir l'activité de plaidoyer de la France auprès de l'Union européenne pour parvenir à un Nutri-Score européen obligatoire.

Une étude menée en 2020 par Santé publique France242(*) confirme l'impact de ce logo sur les choix des consommateurs et témoigne de l'importance de la sensibilisation par l'information pour agir sur les comportements des individus. Selon cette étude, près d'un consommateur sur cinq se réfère au Nutri-Score comme critère d'achat pour évaluer la qualité nutritionnelle des produits, et plus de la moitié (57 %) des personnes interrogées déclaraient avoir modifié au moins l'une de leurs habitudes de consommation grâce au Nutri-Score. Enfin, neuf personnes sur dix considéraient que ce logo devrait être obligatoire.

Les dessous du Nutri-Score243(*)

Le Nutri-Score est un logo attribué à partir d'une note calculée sur une portion de produit (100 grammes ou 100 millilitres) et tenant compte de la teneur en nutriments et aliments à favoriser (fibres, protéines, fruits, légumes, légumineuses, fruits à coques, huile de colza, de noix et d'olive) d'une part, en nutriments à limiter (énergie, acides gras saturés, sucres, sel) d'autre part. La note finale est traduite par une lettre et une couleur.

En 2024, un nouveau Nutri-Score sera progressivement déployé, suite aux adaptations de l'algorithme adoptées par le comité scientifique représentant les sept pays européens partenaires. Cette évolution permet de mieux tenir compte des connaissances scientifiques et recommandations alimentaires et conduit à ajuster le barème du Nutri-Score pour certains produits.

Proposition n° 16 : Plaider pour un Nutri-Score obligatoire à l'échelle européenne grâce à une révision du règlement EU n° 1169/2011.

* 221 P. Scarborough, V. Adhikari, R.A. Harrington, A. Elhussein, A. Briggs, et al ., « Impact of the announcementand implementation of the UK Soft Drinks Industry Levy on sugar content, price, product size and number of available soft drinks in the UK, 2015-19 : A controlled interrupted time series analysis », PLOS Medicine, 17, 2020.

* 222 Dickson, Alex, Markus Gehrsitz, et Jonathan Kemp. 2023. « Does a Spoonful of Sugar Levy Help the Calories Go Down? An Analysis of the UK Soft Drinks Industry Levy ». Review of Economics and Statistics, mai, 1-29. https://doi.org/10.1162/rest_a_01345.

* 223 Amendement n° 1040 rect. de M. Iacovelli (article 10 undecies dans le texte adopté par le Sénat le 21 novembre 2023).

* 224 Loi n° 2023-1250 de financement de la sécurité sociale pour 2024 du 26 décembre 2023.

* 225 Cette recommandation est convergente avec celle formulée par l'Assemblée nationale dans son rapport d'information publié à l'été 2023 en conclusion des travaux du Printemps social de l'évaluation.

* 226 Pour être considéré comme collectif, l'accord doit représenter une part de marché supérieure à 80 % en volume pour les produits de la filière concernée.

* 227 Le seul accord collectif signé depuis 2019 concerne la filière boulangerie-pâtisserie. Entre 2014 et 2019, six accords collectifs avaient été signés : avec l'entreprise Davigel, les secteurs de la charcuterie, des boissons rafraîchissantes sans alcool et de la boulangerie artisanale, la société Herta, l'association Bleu-Blanc-Coeur.

* 228 Cour des comptes, La prévention et la prise en charge de l'obésité, communication à la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, novembre 2019.

* 229 Haut conseil de la santé publique, Pour une politique nationale nutrition santé 2017-2021, Avis et rapports, septembre 2017.

* 230 Oqali, Un observatoire dédié à la qualité de l'offre alimentaire, avril 2023.

* 231 « Nous recommandons notamment la création de chèques alimentaires qui pourront être utilisés pour acquérir des produits durables (issus de l'agro écologie, des circuits courts). Les conditions d'éligibilité restent à définir, nous nous en remettons aux administrations et assemblées compétentes » (Convention citoyenne pour le climat, Les propositions de la convention citoyenne pour le climat, rapport adopté le 21 juin 2020, version corrigée du 29 janvier 2021).

* 232 Article 259 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

* 233 Au cours du premier trimestre 2024, le département de Seine-Saint-Denis a prévu de débuter l'expérimentation d'un chèque alimentaire dans quatre villes, en partenariat avec Action contre la faim. Ce dispositif, qui vise à améliorer l'accès à une alimentation de qualité, se double d'un accompagnement sur les questions d'alimentation durable, de santé et de nutrition auprès des publics cibles.

* 234 Dans son article 9, la directive encourage les fournisseurs de services de médias à élaborer des codes déontologiques pour encadrer « la communication commerciale audiovisuelle inappropriée, accompagnant les programmes pour enfants ou incluse dans ces programmes, et concernant des denrées alimentaires ou des boissons » ayant un effet nutritionnel défavorable à la santé.

* 235 Santé Publique France, Exposition des enfants et des adolescents à la publicité pour des produits gras, sucrés, salés, Études et enquêtes, juin 2020.

* 236 Loi n° 2016-1771 du 20 décembre 2016.

* 237 Elle représente 38 % du temps de visionnage pour les 4-12 ans, 47 % pour les 13-17 ans et 41,9 % pour les plus de 18 ans.

* 238 OMS, 63e Assemblée mondiale de la santé, Commercialisation des aliments et des boissons non alcoolisées aux enfants, Résolution WHA63.14, 21 mai 2010.

* 239 HCSP, Pour une politique nationale nutrition santé en France 2017-2021, Avis et Rapports, septembre 2017.

* 240 Page 60 de l'avis précité.

* 241 Santé publique France, Exposition des enfants et des adolescents à la publicité pour des produits gras, sucrés, salés, Études et enquêtes, juin 2020.

* 242 B. Sarda, P. Ducrot, A-J. Serry, Nutri-Score : évolution de sa notoriété, sa perception et son impact sur les comportements d'achat déclarés entre 2018 et 2020, Santé Publique France, 2020.

* 243 Arrêté du 31 octobre 2017 fixant la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée par l'État en application des articles L. 3232-8 et R. 3232-7 du code de la santé publique.