II. FAIRE DE LA FRANCE LA PUISSANCE FORESTIÈRE QU'ELLE DEVRAIT ÊTRE PAR UNE MEILLEURE ORIENTATION DES EFFORTS

Les rapporteurs spéciaux considèrent que la France ne s'est pas donnée les moyens de conduire une véritable politique publique forestière. Trois axes mériteraient d'être approfondis : mieux connaître nos forêts, s'interroger sur la pertinence de certaines dépenses et enfin faire en sorte que la filière du bois soit à la hauteur de la qualité de nos forêts.

A. MIEUX MESURER L'IMPACT DES POLITIQUES PUBLIQUES FORESTIÈRES

La pertinence des dépenses que nous engageons suppose une véritable évaluation de nos politiques publiques. Or, leur efficacité suppose de connaître parfaitement les caractéristiques de nos forêts.

1. Mettre à jour toutes les données publiques relatives à la forêt

Outre l'absence d'un inventaire forestier ultra-marin, plusieurs handicaps empêchent d'approfondir notre connaissance des forêts françaises. Les rapporteurs spéciaux préconisent en premier lieu la mise à jour du cadastre forestier. Ils ont en effet été particulièrement surpris d'apprendre qu'il existe, sur le territoire hexagonal, un écart d'approximativement 3,6 millions d'hectares de surfaces boisées entre les données cadastrales et l'inventaire forestier de l'IGN. La correspondance entre la nature d'occupation des sols effective et celle inscrite au cadastre s'avère donc largement erronée.

La surface de la forêt privée inscrite au cadastre en 2022 est ainsi sous-estimée de 38 % (3,6 millions d'hectares) par rapport aux surfaces relevées. Les différences sont pour les trois-quarts concentrées sur cinq régions (Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Nouvelle-Aquitaine et Corse). Cette situation s'explique par l'importance de la déprise agricole dans ces régions de montagne au cours des dernières décennies et par le fait que les propriétaires n'ont pas renseigné les changements d'affectation des sols. La sous-estimation de la surface forestière par le cadastre (3,6 millions d'hectares) a pour conséquence de réduire les surfaces soumises aux obligations de gestion durable. Il convient donc de les fiabiliser.

Une campagne de régularisation portée par la DGFiP en comparant les données géographiques et cadastrales pourrait permettre une fiabilisation d'ampleur du cadastre forestier à court terme.

Recommandation n° 8 (DGFiP) : Lancer à court terme une campagne de régularisation du cadastre forestier afin de le fiabiliser, en comparant les données géographiques et cadastrales.

Par ailleurs, l'inventaire forestier au niveau national doit être renouvelé et ne peut pas s'appuyer sur des relevés ponctuels par sondage effectué par des agents. C'est pourquoi l'acquisition par la France d'un système Lidar constitue une bonne nouvelle : il s'agit d'une sorte de drone qui procède à l'inventaire terrestre des activités au sol par un sonar et qui permet de réaliser un inventaire forestier, mais aussi d'autres types d'inventaire (il peut donc être mutualisé entre plusieurs recensements des sols). Toutefois, alors que la France en est à son premier millésime, plusieurs pays développés33(*) ont initié et pour certains déjà terminé une, deux, voire trois couvertures nationales complètes (cas des Pays-Bas) avec parfois une très haute densité (jusque 15 à 20 points par m²).

2. Un éclatement des compétences en matière forestière qui rend peu lisible l'action de chacun des acteurs

À ce stade, les rapporteurs considèrent qu'un travail d'évaluation du champ de compétence de chacun des acteurs du secteur doit être conduit. La gouvernance du secteur leur semble en effet particulièrement complexe du fait du très grand nombre d'opérateurs amenés à intervenir. Cette situation conduit à une interpénétration des compétences et à d'inévitables doublons. Cette réflexion devrait pouvoir être menée par le nouveau délégué interministériel à la forêt, au bois et à ses usages34(*). S'ils disposent chacun d'une grande expertise, force est de constater qu'une rationalisation des opérateurs en présence pourrait avoir des vertus.

La fusion des deux principaux opérateurs, l'ONF, qui gère les forêts publiques soumises au régime forestier et le CNPF, qui encadre l'action des propriétaires forestiers privés, fait l'objet d'un débat ancien35(*). Elle est régulièrement avancée comme une évolution souhaitable. Il est vrai toutefois que cette fusion générerait à moyen terme des difficultés :

- la différence de statut et de contrat d'objectif (un EPIC d'un côté qui peut produire des actes commerciaux, un EPA de l'autre, davantage centré sur le conseil et l'agrément de documents dont il n'aura pas à assurer la gestion).

- la disparité de nature de propriété entre une forêt domaniale, des forêts communales et une multitude de forêts privées. Derrière cette disparité il y a des notions d'intérêt privé ou public, de propriété privée avec la liberté, même contrainte, que cela implique, mais aussi d'approche sylvicole.

C'est la raison pour laquelle les rapporteurs spéciaux n'ont pas repris cette proposition à leur compte. Le rapprochement technique et scientifique des deux établissements doit toutefois être encouragé. C'est pourquoi les échanges réguliers entre les deux organismes36(*) doivent se poursuivre. Ces échanges sont d'ailleurs facilités par l'instauration de structures thématiques de coopération.

S'agissant de l'adaptation des forêts au changement climatique, compte tenu de la diversité des enjeux en présence, seize opérateurs ont d'ailleurs décidé de structurer leurs échanges au sein du réseau mixte technologique pour l'adaptation des forêts au changement climatique (RMT AFORCE).

RMT AFORCE

Lancé en 2008 par des forestiers, le RMT AFORCE est un réseau coordonné par le service de R&D du CNPF. Il associe 16 partenaires issus de la recherche, du développement, de la gestion et de l'enseignement supérieur et technique : l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA), AgroParisTech, la chambre d'agriculture des Pays de la Loire, le centre national de la propriété forestière, Experts forestiers de France (EFF), l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) des Vosges, l'institut technologique FCBA, le groupe Grands chais de France (GCF), le groupement d'intérêt public écosystèmes forestiers, l'Institut européen de la forêt cultivée (IEFC), l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), Le lycée d'enseignement général et technologique professionnel agricole de Meymac, Météo-France, l'Office national des forêts (ONF) et la société forestière (SF). Le Ministère de l'Agriculture est également représenté via le département de la santé des Forêts.

Le réseau a vocation à favoriser les échanges entre les professionnels forestiers et les spécialistes du changement climatique.

Source : réponse apportée au questionnaire des rapporteurs spéciaux

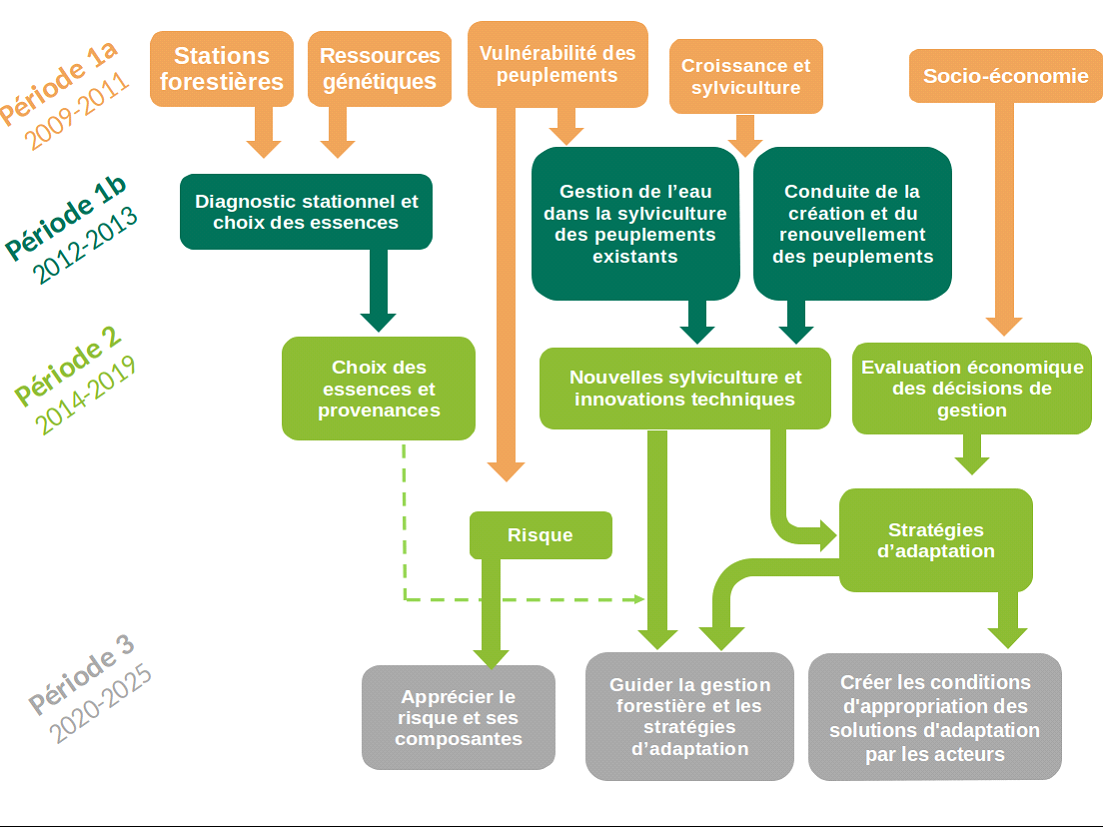

Les missions successives du RMT AFORCE depuis sa création

Source : RMT AFORCE dans sa réponse au questionnaire transmis aux rapporteurs spéciaux

Une politique volontariste pour accentuer encore la concertation entre les acteurs de la filière forestière doit être menée. C'est pourquoi, à l'issue de ce travail de recensement des compétences, se posera de nouveau la question de la création d'une entité qui pourrait regrouper des compétences exercées de manière éparse.

La création d'une agence forestière qui absorberait les compétences aujourd'hui dévolues à une quarantaine d'organismes a été évoquée à l'occasion des auditions conduites par les rapporteurs spéciaux. Cette hypothèse récurrente présente toutefois des inconvénients. La grande technicité des enjeux forestiers suppose une spécialisation poussée dans des secteurs très variés qui s'exprime sans doute mieux dans l'organisation actuelle. Toutefois, cette dissémination des compétences n'est efficace qu'à la condition de fluidifier au maximum les rapports entre les organismes. Les tensions qui ont pu exister entre l'ONF et d'autres acteurs du secteur ont parfois constitué un frein au bon déroulement des politiques forestières. Cette situation est heureusement révolue et la structuration des échanges se poursuit. Les rapporteurs spéciaux considèrent que l'État doit impulser ces lieux d'échanges élargis qui ont vocation à croiser des données encore trop sectorielles. Ils invitent les acteurs concernés à s'en saisir pleinement, y compris les acteurs privés : il est par exemple regrettable qu'au professionnel du bois, malgré le poids économique de la filière, n'ait rejoint le RMT AFORCE malgré un appel à candidatures émis par ce dernier.

* 33 L'IGN a fourni une liste non exhaustive de onze pays en avance sur la France dans l'utilisation de Lidar.

* 34 Anticipant une préconisation des rapporteurs spéciaux, le Gouvernement a conféré par un décret du 5 avril une compétence interministérielle au délégué, lequel a pris s'est substitué au délégué ministériel forêt-bois.

* 35 La loi Pisani de 1963 a voulu cette distinction entre un opérateur des forêts publiques et un opérateur dédié aux propriétaires forestiers privés pour différencier ces perceptions différentes d'une même nature d'occupation du sol.

* 36 Interrogés à ce sujet, l'ONF et le CNPF ont confirmé échanger régulièrement sur la R&D, le dérèglement climatique, la pression du gibier et les sujets sanitaires.