C. UNE RÉFORME QUI LAISSE DANS L'OMBRE D'AUTRES PROBLÉMATIQUES PESANT SUR L'EFFICACITÉ DE LA COUR

1. Un taux de renvois historiquement élevé, dont toutes les causes ne sont pas traitées par la réforme

Si la problématique des renvois n'est pas frontalement abordée dans la loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, elle irrigue toute la réforme de la CNDA.

Il s'agit en effet d'un problème majeur auquel la CNDA est confrontée de façon historique, le taux de renvoi ayant toujours été mesuré entre 20 et plus de 30 %74(*) depuis 2015. En 2023, le taux de renvoi était de 25,8 %, en baisse par rapport à 2022, où ce taux avait atteint un record de 33,1 %.

Les renvois ont une incidence directe sur les délais de jugement. Selon l'étude d'impact du projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, le renvoi d'une affaire entraîne un rallongement quasi-systématique de deux mois de son jugement. La Cour s'efforce toutefois de veiller au ré-audiencement rapide de ces affaires renvoyées. En effet, les avis de renvois sont traités le lendemain en chambre et les dossiers concernés sont affectés au SCE, qui veille à les réaudiencer à l'occasion des audiences du mardi pour lesquelles les avocats doivent se rendre disponibles. Par ailleurs, en amont, la CNDA sensibilise régulièrement les formations de jugement et les rapporteurs pour identifier tous les risques de renvois au stade de la pré-instruction afin d'en limiter le nombre. Enfin, elle rappelle aussi que, conformément au CESEDA, les affaires peuvent être jugées quand bien même l'avocat ou le requérant ne seraient pas présents à l'audience. Cette possibilité n'est toutefois pas satisfaisante en termes de respect des droits de la défense et de droit à un procès équitable.

Il apparaît que les renvois sont traités comme un bloc uniforme dans la loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, alors qu'il existe de multiples causes de renvois, qui appellent par suite des solutions différentes. Des causes exogènes à la juridiction expliquent certains renvois, comme l'absence d'une partie, qu'il s'agisse du requérant ou bien de son avocat, ou encore les mouvements sociaux liés aux transports ou bien aux grèves des avocats. Des causes endogènes, liées au fonctionnement même de la juridiction, alimentent aussi le nombre de renvois. Il peut s'agir de renvois liés à l'instruction du dossier, notamment dans le cas où des affaires sont renvoyées en formation collégiale après avoir été orientées à tort vers le juge unique, à l'absence d'un des personnels de la CNDA, ou encore des renvois dits pour « heure tardive ». Ces derniers désignent les renvois justifiés par l'impossibilité d'examiner sur toute la journée l'ensemble des affaires inscrites au rôle d'une audience.

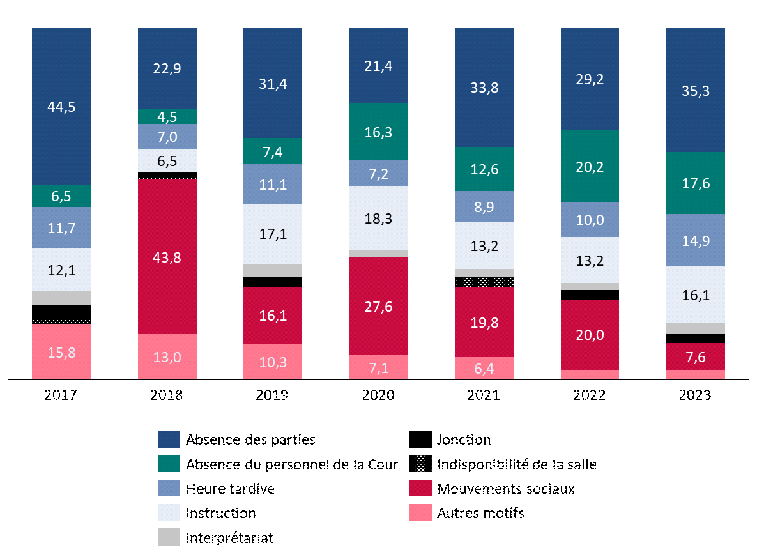

Répartition des motifs de renvois à la CNDA

(en pourcentage)

Source : commission des finances, d'après les données transmises par le Conseil d'État

Depuis 2017, il ressort des données transmises par le Conseil d'État que l'absence des parties et les mouvements sociaux expliquent une grande partie des renvois. En 2021 et 2022, ces deux motifs cumulés couvrent à eux seuls respectivement 53,2 % et 49,2 % des renvois. Il convient toutefois de relever la part non négligeable des renvois liés à l'instruction des dossiers, de même que ceux engendrés par l'absence du personnel de la Cour, qui tend à croître depuis 2021. Alors qu'ils ne représentaient que 4,5 % des renvois en 2018, l'absence du personnel de la Cour est à l'origine de 20,2 % des renvois en 2022 et de 17,6 % en 2023. Plus particulièrement, en formation collégiale, l'absence d'un des membres de la formation de jugement entraîne le renvoi de presque 5 % des affaires audiencées.

Par conséquent, la loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, en généralisant le juge unique ne traite qu'une partie du nombre de renvois, ceux liés à des erreurs d'instruction du dossier, qui ne représentent que 16,1 % des renvois en 2023, ainsi que ceux liés à l'absence d'un des membres de la formation de jugement en cas de formation collégiale.

S'agissant des renvois pour heure tardive, qui représentent chaque année environ 10 % des renvois et près de 15 % l'an passé, la Cour expérimente actuellement des rôles à 12 dossiers au lieu de 13 afin de limiter ces renvois pour heure tardive.

En conclusion, la réforme de la CNDA avec la généralisation du juge unique ne règlera à terme qu'une partie des renvois, dans l'optique d'améliorer les délais de jugement. Par ailleurs, à court terme, une hausse du taux de renvois à raison de l'absence du personnel ou de l'interprétariat est à prévoir dans le cas où la Cour n'arriverait pas de suite à trouver des interprètes ou des assesseurs pour les audiences dans les chambres territorialisées.

2. Une dématérialisation de la procédure qui peine à s'aligner sur les juridictions administratives de droit commun

La CNDA a progressivement mis en place une dématérialisation de la procédure, qui s'illustre tout d'abord par la liaison informatique entre l'OFPRA et la CNDA, permettant ainsi une transmission automatique des dossiers des demandeurs d'asile. De plus, un pôle de numérisation a été créé au greffe, de sorte que le rapporteur spécial a pu constater, lors de son déplacement au siège de la CNDA à Montreuil, des étagères du greffe peu encombrées grâce à la dématérialisation massive des dossiers et actes de procédure.

Par ailleurs, des outils informatiques ont été développés pour l'ensemble des personnels de la Cour. Ainsi, un « portail contentieux » est utilisé par les agents du greffe et une plateforme d'échange, « CNDÉM@T », a été mise en place afin de faciliter l'accès aux dossiers pour les formations de jugement. Les avocats utilisent aussi cette plateforme, mais elle ne présente pas toutes les mêmes fonctionnalités que l'application Télérecours utilisée devant toutes les juridictions administratives de droit commun.

En effet, les avocats auditionnés, représentants du Conseil national des barreaux, ont indiqué que :

- les fichiers ne sont pas enregistrés dans l'interface et ne sont dès lors disponibles que pour une durée limitée à 15 jours ;

- cette application ne permettrait pas un suivi global des dossiers similaire à Télérecours avec tous les échanges (écritures, pièces, mesures d'instruction et décisions) et les étapes de la procédure centralisés dans le dossier ;

- elle ne permettrait pas non plus de connaître l'état d'instruction des dossiers ou le placement des dossiers au sein du circuit des ordonnances.

L'application Télérecours est en phase de test auprès d'une vingtaine d'avocats depuis fin 2020, la majorité d'entre eux devant encore utiliser la méthode assez archaïque du fax pour saisir la CNDA.

Enfin, à raison de la spécificité des audiences nécessitant systématiquement la présence d'interprètes, le logiciel Spark a été instauré en 2016 : il s'agit d'une messagerie instantanée qui permet aux secrétaires d'audience de contacter par écrit et sans délai la salle des interprètes, sans avoir à faire des aller-retours physiques depuis la salle d'audience. L'utilisation de ce logiciel a pris fin en 2020 à raison d'un dysfonctionnement, mais devrait être réinstallé d'ici fin 2024.

3. Une formation et une gestion des ressources humaines encore en quête d'amélioration

a) Une absence d'obligation de formation d'autant plus problématique avec la généralisation du juge unique

La formation des juges de l'asile n'est pas explicitement abordée dans la loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, alors même que les juges ont vocation à être davantage confrontés seuls aux requérants avec le recours généralisé au juge unique. La loi subordonne seulement la présidence des audiences à une expérience de six mois en formation collégiale75(*). Ainsi, concrètement « un magistrat ne pourra présider une formation de jugement qu'après avoir assisté, en tant qu'assesseur, à six audiences collégiales »76(*). Si le président Herondart énonce qu'une formation est toutefois concrètement organisée par la Cour, de 35 heures pour les nouveaux magistrats, rappelons qu'elle est pour l'heure assez sommaire et facultative pour les présidents vacataires et les assesseurs CE.

De plus, les formations paraissent aussi sommaires pour les autres agents de la CNDA. S'agissant par exemple des agents des services juridictionnels, une formation initiale de deux semaines est prévue sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour, la déontologie à respecter, et quelques ateliers pratiques. De courtes sessions, « les jeudis du secrétariat », sont organisées en guise de formation continue pour permettre d'aborder des thèmes en lien avec l'activité juridictionnelle des agents. Rien n'indique que ces formations sont obligatoires.

b) La délicate « fidélisation » des rapporteurs constitue toujours un élément de fragilisation de la Cour

Alors qu'ils ont une place centrale dans la procédure et le traitement des dossiers, le statut des rapporteurs est encore majoritairement précaire puisque la moitié est recrutée par contrat de deux à trois ans, avec une faible attractivité financière77(*).

La mobilité des rapporteurs est aussi très forte chez les titulaires, qui appartiennent à un corps interministériel à la sortie des IRA et restent en général moins d'un an.

Au-delà de l'appétence variable pour le contentieux de l'asile et des ambitions personnelles de chacun, qui sont des données exogènes à la Cour, et sur lesquelles elle n'a par conséquent pas de prise, il apparaît que l'évolution de carrière des rapporteurs à la CNDA est largement limitée. La seule évolution possible pour les rapporteurs est de devenir chef de chambre, ce qui semble expliquer, au moins en partie, leur forte mobilité.

Or, celle-ci représente des coûts importants de gestion et de formation pour la CNDA. Les délais nécessaires à la procédure de recrutement, liés notamment à la publicité de la fiche de poste et la tenue des entretiens individuels, ainsi que leur temps de formation avant leur intégration à une chambre, peut sensiblement avoir des effets sur l'activité juridictionnelle de la Cour.

* 73 Le tribunal administratif de Montreuil pourra quant à lui réaliser 2,3 millions d'euros d'économies de loyers par an.

* 74 Le taux de renvoi est entre 5 et 10 % en moyenne devant les juridictions administratives de droit commun.

* 75 Article L. 131-5 du CESEDA : « Chaque formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile est présidée par un magistrat permanent affecté dans la juridiction ou par un magistrat non permanent ayant au moins six mois d'expérience en formation collégiale à la Cour (...) ».

* 76 TEITGEN-COLLY Catherine, Le Cour nationale du droit d'asile à l'épreuve de la réforme de l'asile. Entretien avec Mathieu Herondart, président de la Cour, Revue des droits de l'homme n° 25, février 2024.