B. UNE OBLIGATION À LAQUELLE LE SÉNAT S'EST OPPOSÉ DE FAÇON CONSTANTE AU NOM DE LA LIBERTÉ DES TERRITOIRES

Soucieux de préserver la liberté des communes et d'assurer le respect du principe de subsidiarité, le Sénat a constamment réaffirmé son opposition au caractère obligatoire du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, conduisant le législateur à assouplir cette obligation.

Dès le 23 février 2017, le Sénat a adopté, à l'unanimité, une proposition de loi de Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues, visant au maintien des compétences « eau » et « assainissement » dans les compétences optionnelles des communautés de communes3(*). Plusieurs propositions de loi similaires4(*), visant à rétablir le caractère facultatif des compétences « eau » et « assainissement » ou à assouplir l'obligation de transfert, ont été déposées au cours des dernières années et des derniers mois.

Le 16 mars 2023, le Sénat a adopté une proposition de loi de Jean-Yves Roux et plusieurs de ses collègues, visant à permettre une gestion différenciée des compétences « eau » et « assainissement »5(*). Ce texte entendait mettre un terme au transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes, tout en organisant la restitution de ces compétences au profit des communes qui souhaiteraient en récupérer l'exercice et en assouplissant les modalités de délégation desdites compétences à une commune ou un syndicat infra communautaire.

Traduisant les recommandations formulées par le groupe de travail du Sénat sur la décentralisation présidé par Gérard Larcher en juillet 2023, la proposition de loi visant à rendre aux élus locaux leur pouvoir d'agir, déposée le 22 mars 2024 par François-Noël Buffet, Mathieu Darnaud, Françoise Gatel et Jean-François Husson, a réaffirmé également la position constante du Sénat en faveur du caractère facultatif du transfert des compétences « eau » et « assainissement » et de la liberté des territoires.

C. LES AMÉNAGEMENTS AU TRANSFERT OBLIGATOIRE : UN MOINDRE MAL DEVENU INSUFFICANT ET SOURCE DE COMPLEXITÉ

1. Le report au 1er janvier 2026 du transfert obligatoire des compétences aux communautés de communes

Tandis que le transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés d'agglomération est devenu obligatoire le 1er janvier 2020, la loi du 3 août 20186(*), dite « Ferrand », a créé une possibilité de report de ce transfert au bénéfice des communes membres d'une communauté de communes.

Cette loi a permis aux communes membres d'une communauté de communes n'exerçant pas les compétences « eau » ou « assainissement » de s'opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences ou de l'une d'entre elles à l'intercommunalité si, avant fin 2019, au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de la population délibéraient en ce sens. À condition de réunir cette minorité de blocage, le transfert de compétence a ainsi été repoussé au 1er janvier 2026.

Par la suite, la loi du 27 décembre 2019, dite « Engagement et proximité », a facilité les modalités de ce report, notamment en octroyant aux communes membres d'une communauté de communes la possibilité de s'opposer à la prise de compétence de leur intercommunalité lorsque celle-ci, alors qu'elle n'exerçait pas ou seulement partiellement ces compétences, se prononce sur leur exercice après le 1er janvier 2020.

2. La délégation de compétences à un syndicat : une faculté très encadrée

La loi « Engagement et proximité » de 2019 a par ailleurs introduit un mécanisme de délégation de tout ou partie des compétences « eau » et « assainissement » d'une communauté de communes vers l'une de ses communes membres ou un syndicat infra-communautaire.

La délégation à un syndicat de communes est toutefois particulièrement encadrée puisque le syndicat délégataire doit exister au 1er janvier 2019 et être inclus en totalité dans le périmètre de l'intercommunalité.

Parallèlement, le législateur a aménagé une possibilité de maintien de ces syndicats. Ainsi, lorsque la communauté de communes devient compétente, avant le 1er janvier 2026, en matière d'eau et d'assainissement, le maintien du syndicat doit être décidé, dans un délai de neuf mois, par le seul organe délibérant de la communauté de communes. Si le principe de la délégation est acté par l'intercommunalité, le maintien du syndicat est prolongé d'un an afin de permettre aux parties de prévoir, par convention, les conditions de la délégation.

La loi du 21 février 2022, dite « 3DS »7(*), a en outre permis, lorsque la communauté de communes devient compétente à titre obligatoire au 1er janvier 2026, le maintien par principe des syndicats de gestion des eaux préexistants, sauf délibération contraire de la communauté de communes.

3. Complexité excessive et inquiétude légitime des élus : un statu quo devenu intenable à l'approche de l'échéance de 2026

Les assouplissements successifs consentis pour atténuer les effets d'un transfert obligatoire imposé aux communes en méconnaissance des réalités du terrain ont généré une situation d'une complexité considérable, tant sur le plan juridique que pratique.

Les associations d'élus entendues par le rapporteur au cours de ses travaux ont notamment souligné l'incompréhension et la confusion suscitées par les conventions de délégation, un dispositif peu opérationnel et dont l'intérêt ne semble pas avéré aux yeux des maires.

Le risque d'une augmentation de la facture pour les usagers, l'affaiblissement du lien entre le maire et ses administrés, la nécessité de maintenir une fine connaissance des réseaux existants ou encore l'absence de correspondance entre les périmètres intercommunaux et les bassins hydrographiques sont autant d'arguments qui plaident en faveur d'une gestion différenciée des compétences « eau » et « assainissement ».

La coexistence de communautés de communes ne souhaitant pas exercer ces compétences et de communes désireuses de préserver une gestion au plus proche des réalités de leur territoire démontre, s'il le fallait encore, le non-sens que constitue ce transfert obligatoire dont l'échéance approche désormais à grands pas.

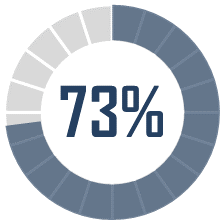

Communautés de communes exerçant une

compétence liée

à l'eau et l'assainissement au

1er octobre 2022

Sources : Direction générale des collectivités locales et base nationale sur l'intercommunalité (BANATIC)

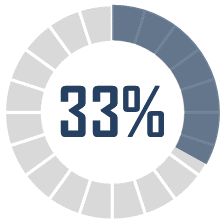

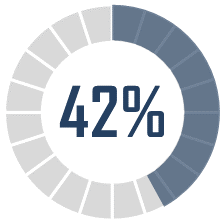

Les données transmises au rapporteur tendent à confirmer les réticences générées par l'intercommunalisation de ces compétences : seules 29 % des communes ont transféré la compétence « eau » à leur communauté de communes, tandis que 71 % d'entre elles exercent la compétence seule (14 %) ou dans le cadre d'une structure syndicale (57 %).

* 3 Proposition de loi n° 291 (2016-2017) visant au maintien des compétences « eau » et « assainissement » dans les compétences optionnelles des communautés de communes, déposée par Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues le 11 janvier 2017.

* 4 Proposition de loi n° 730 (2021-2022) visant au maintien des compétences « eau » et « assainissement » dans les compétences facultatives des communautés de communes et des communautés d'agglomération, déposée par Mathieu Darnaud et plusieurs de ses collègues le 22 juin 2022 ; Proposition de loi n° 57 (2022-2023) visant à rétablir la liberté locale en matière de transfert des compétences eau et assainissement des communes aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, déposée par Jean-Michel Arnaud et plusieurs de ses collègues, le 18 octobre 2022.

* 5 Proposition de loi n° 908 (2021-2022), déposée au Sénat le 29 septembre 2022.

* 6 Article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes.

* 7 Article 30 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.