E. ÉVALUER LES RÉGIMES LÉGISLATIFS DE DÉROGATION ET ENVISAGER, LE CAS ÉCHÉANT, LEUR EXTENSION

Comme indiqué supra, le décret précité de 2020 ouvre au préfet la possibilité de déroger à des normes arrêtées par l'administration de l'État, telles que des décrets du Premier ministre ou des arrêtés ministériels. Au regard de la hiérarchie des normes, ce pouvoir ne permet pas, en revanche, de déroger à des normes de portée législative.

1. Les régimes spécifiques de dérogation aux normes législatives

Le législateur a prévu certains régimes spécifiques reconnaissant au représentant de l'État un pouvoir d'adaptation locale. La mission a identifié en annexe, sans objectif d'exhaustivité, certains de ces dispositifs législatifs. Quatre d'entre eux, choisis au regard de l'importance des enjeux pour les collectivités territoriales, sont présentés ci-dessous.

En premier lieu, en application de l' article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH), le préfet peut accorder une dérogation pour certaines communes à l'obligation de construction d'au moins 25 % de logements locatifs sociaux pour toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 m² de surface de plancher. Cette dérogation, qui permet de « tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération », est accordée sur demande motivée d'une commune et répond à la nécessité d'adapter les normes de construction aux caractéristiques des territoires. Cette disposition est issue de la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite « 3DS », du 21 février 2022.

En deuxième lieu, l' article L. 1111-10 du CGCT dispose que toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d'ouvrage d'une opération d'investissement, assure une participation minimale de 20 % au financement de ce projet. En 2010, le législateur a ouvert au préfet, pour certains projets tels que la rénovation de monuments, la possibilité de réduire la participation du maître d'ouvrage à moins de 20 %, notamment en cas d'urgence ou lorsque cette contribution est « disproportionnée par rapport à la capacité financière du maître d'ouvrage »45(*).

En troisième lieu, sur le fondement des articles L. 2224-15 et R. 2224-29 du CGCT, le préfet peut accorder des dérogations aux obligations de collecte des déchets, par arrêté motivé pris après avis de l'organe délibérant des communes ou des groupements de collectivités territoriales pour la collecte des déchets des ménages. À titre d'exemple, dans les communes où sont aménagés des terrains de camping, la collecte des ordures sur ces terrains est assurée au moins une fois par semaine pendant leur période d'ouverture. Toutefois, le préfet peut à titre dérogatoire et en fonction des caractéristiques démographiques et géographiques des communes concernées, décider d'alléger cette obligation (en prévoyant, par exemple, une obligation de collecte toutes les deux semaines, au lieu d'une fois par semaine). Cette possibilité offre une plus grande souplesse dans la mise en oeuvre du service public de gestion des déchets et une meilleure adaptation aux territoires. Cette dérogation remonte à 199646(*).

Enfin, au visa de l'article L. 3132-20 du code du travail, le préfet peut déroger aux règles de repos dominical lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement. L'autorisation est accordée par le préfet au vu d'un accord collectif. La dérogation est accordée après avis, notamment, du conseil municipal et, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'EPCI. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée et pour une autorisation pour moins de trois dimanches, ces avis préalables ne sont pas requis. Cette dérogation préfectorale est inscrite dans le code du travail depuis l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.

2. La procédure de délégalisation comme préalable au pouvoir de dérogation

Dans certains cas, et au regard de la possibilité de déroger uniquement à des normes réglementaires, cette démarche va de pair avec le renforcement de la délégalisation. En effet, il est fréquent que la loi comporte des dispositions de détail qui ne relèvent pas des principes fondamentaux de la libre administration, qui fondent la compétence du législateur en application de l'article 34 de la Constitution. Or l'office de la loi, déclarait Portalis dans son Discours préliminaire au projet de Code civil, est « de fixer par de grandes vues les maximes générales du droit ; d'établir des principes féconds en conséquence et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière ». Lorsqu'une disposition de forme législative n'a pas elle-même prévu une possibilité de dérogation préfectorale alors qu'elle a un caractère réglementaire, il peut être aujourd'hui nécessaire, dans un souci de rapidité, de procéder à un déclassement (article 37, 2ème alinéa de la Constitution). À titre d'exemple, le Conseil constitutionnel a déclassé une disposition législative relative au fonds d'aide pour le relogement d'urgence (déclassement n° 2024-307 L du 30 avril 2024). Cette délégalisation a permis l'adoption du décret du 14 octobre 202447(*) qui assouplit la règle selon laquelle l'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire, par exemple dans le cas d'une inondation, est pris en charge pour une durée maximale de six mois. Désormais, le préfet peut, à titre dérogatoire, prolonger ce délai.

Cet exemple de délégalisation s'inscrit dans le cadre de la politique menée par le Gouvernement depuis quelques années, comme l'avait confirmé Gabriel Attal, alors Premier ministre, lors des états généraux de la simplification organisés au Sénat le 4 avril 202448(*) : « Je souhaite que soit mis en place un vaste chantier de simplification et de délégalisation, qui consiste à sortir certains sujets réglementaires du domaine de la loi. Il s'agit d'un travail titanesque, qui n'entre pas en contradiction avec les prérogatives du Parlement (...) Depuis 2017, le Secrétariat général du gouvernement a saisi le Conseil constitutionnel de 40 demandes de délégalisation ».

Lors de cette même manifestation, Gilles Carrez, président du Conseil national d'évaluation des normes est allé dans le même sens : « Le Premier ministre a évoqué une procédure qui me paraît très intéressante, à savoir la procédure de délégalisation de textes législatifs (...). Je pense qu'il a tout à fait raison d'évoquer cette piste, parce qu'elle permet véritablement de s'attaquer au stock de normes existantes. »

Vos rapporteurs approuvent cette démarche, dans la mesure où elle est soumise au contrôle préalable du Conseil constitutionnel et où elle facilite la conduite des projets locaux, notamment par l'approfondissement de la déconcentration. Lors de son audition, le Secrétariat général du Gouvernement a indiqué qu'un point sur cette procédure serait présenté au Sénat dans le cadre des prochaines assises de la simplification en avril 2025.

3. Les recommandations de la mission

Afin de poursuivre l'objectif d'adaptation de la norme aux spécificités territoriales, la mission recommande :

- au ministère de l'Intérieur :

o de mieux faire connaître les possibilités législatives de dérogation, par exemple en intégrant un module pédagogique sur l'outil Intranet précité ;

o de conduire une évaluation auprès des préfets ;

- aux préfets de faire un usage actif des possibilités existantes de dérogation à des normes législatives, toujours en étroite concertation avec les collectivités concernées ;

- au Parlement d'évaluer systématiquement l'intérêt, dans les textes législatifs fixant des normes applicables aux collectivités territoriales, d'introduire une possibilité de dérogation du représentant de l'État.

Pourrait-on aller jusqu'à une habilitation législative générale fondée sur des domaines et des critères, sur le modèle du décret de 2020 ? En clôture du Congrès des maires, le 21 novembre 2024, Michel Barnier, alors Premier ministre, avait fait part de son souhait de « créer un régime juridique de la dérogation législative qui permettra dans un cadre précis d'adapter les règles applicables à des projets quand c'est justifié par l'intérêt du territoire et sans avoir à repasser systématiquement par une modification de la loi ».

Vos rapporteurs ont acquis la conviction, au cours des auditions, de l'intérêt de cette proposition novatrice, auquel « ne s'opposerait pas le principe de séparation des pouvoirs », comme l'a souligné le professeur Laetitia Janicot dans sa contribution écrite.

Afin de ne pas méconnaitre le principe constitutionnel d'égalité, il conviendrait toutefois d'encadrer cette habilitation législative en fixant les conditions qu'un tel pouvoir préfectoral devrait respecter :

- être justifiée par un motif d'intérêt général et par l'existence de circonstances locales ;

- être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;

- ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions législatives auxquelles il est dérogé ;

- avoir pour effet de faciliter la réalisation des projets des collectivités territoriales.

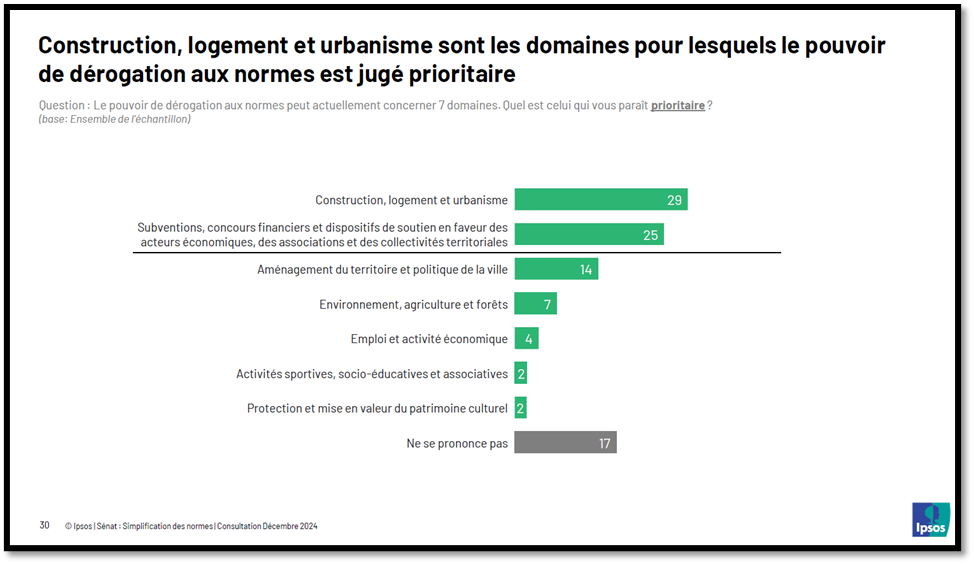

Cette habilitation pourrait, à titre expérimental et sur le fondement de l'article 37-1 de la Constitution, avoir un objet limité, au sein du champ de la construction, du logement et de l'urbanisme. En effet, la consultation menée par notre délégation a souligné les fortes attentes des élus dans ce domaine : à la question « Le pouvoir de dérogation aux normes peut actuellement concerner 7 domaines. Quel est celui qui vous paraît prioritaire ? », le domaine « construction, logement et l'urbanisme » arrive en tête, avec un tiers des réponses.

Résultats de la consultation menée

auprès des élus locaux (nov - déc 2024)

Or, ce domaine ne concerne actuellement qu'environ 3 % des arrêtés de dérogation.

Recommandation n° 5 : Évaluer les régimes législatifs de dérogation et envisager, le cas échéant, leur extension. Envisager, à titre expérimental, une habilitation législative dans le domaine de la construction, du logement et de l'urbanisme.

4. Le nécessaire renforcement, en parallèle, du pouvoir réglementaire local

Par ailleurs, parallèlement au développement du pouvoir préfectoral de dérogation, il est impératif de renforcer le pouvoir réglementaire local, aujourd'hui trop peu développé en dépit de la révision constitutionnelle de 200349(*). Sur ce point, rappelons que notre assemblée a adopté, le 20 octobre 2020, une proposition de loi constitutionnelle visant à « sanctuariser » le pouvoir réglementaire local face aux nombreuses interventions du pouvoir règlementaire national dans le domaine de compétence des collectivités locales. Le Sénat avait ainsi retenu le dispositif constitutionnel suivant : « Dans les conditions prévues par la loi, les collectivités territoriales disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. Dans les matières relevant de leurs compétences, par dérogation aux articles 21 et 37, le Premier ministre ne peut être chargé de l'application des lois que s'il y a été expressément habilité par la loi. »50(*). Cette révision constitutionnelle aurait un double intérêt : encadrer le pouvoir réglementaire national et, par voie de conséquence, limiter l'immixtion de la loi dans le domaine réglementaire. En effet, la tentation actuelle à laquelle succombent parfois des parlementaires d'alourdir les lois de précisions de nature réglementaire est souvent liée à la crainte d'une dénaturation ultérieure par le pouvoir réglementaire, comme l'a illustré le précédent du Zéro artificialisation nette (ZAN).

Dans l'attente de la révision constitutionnelle proposée par le Sénat, vos rapporteurs invitent le gouvernement et l'Assemblée nationale à être plus ambitieux. En effet, le pouvoir réglementaire local constitue à la fois une garantie fondamentale du principe de libre administration des collectivités territoriales et un gage de l'efficacité de l'action publique locale. Or, si le Sénat avait, en séance, étendu le pouvoir réglementaire local, dans le cadre de l'examen du projet de loi « 3DS », l'Assemblée nationale s'y est très largement opposée « notamment pour veiller à la cohérence et à l'harmonisation des politiques publiques et à la préservation du principe d'égalité sur l'ensemble du territoire national »51(*).

* 45 Article 76 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.

* 46 Loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du CGCT.

* 47 Décret n° 2024-943 du 14 octobre 2024 relatif aux conditions de prise en charge du fonds d'aide pour le relogement d'urgence.

* 48 https://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20240401/dct_04_04_24.html

* 49 Le pouvoir réglementaire local a été consacré par la loi constitutionnelle n° 2003-273 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République. Le 3ème alinéa de l'article 72 de la Constitution dispose ainsi que « dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir règlementaire pour l'exercice de leurs compétences ». Mme Géraldine Chavrier, Professeur de Droit public à l'Université Panthéon Sorbonne, a souligné lors de son audition, l'avancée de cette réforme et a regretté que le législateur ne se soit pas saisi des possibilités offertes par cette réforme de notre loi fondamentale.

* 50 https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl19-682.html

* 51 Rapport du 25 novembre 2021. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b4721-ti_rapport-fond#