C. GÉNÉRALISER L'IMPÉRATIF DE GESTION DURABLE DES FORÊTS

Sans se prononcer sur la pertinence des dépenses fiscales précitées, qui ne relèvent pas directement de leurs compétences, les rapporteurs spéciaux constatent que les contreparties à ces dépenses sont respectées de manière très aléatoire. Ils considèrent que leur contrôle doit faire l'objet d'un volontarisme plus marqué, en particulier en matière de gestion durable.

La mise en place d'un plan de gestion durable des parcelles forestières privées, lesquelles représentent les trois-quarts de la superficie forestière française, est conditionnée par plusieurs facteurs dont la superficie de la parcelle (la mise en place d'un plan simple de gestion s'applique à partir de 20 ha) et la situation fiscale et patrimoniale du propriétaire qui le lie, en théorie, par certains engagements de gestion durable (cf. supra). Dans les faits, le niveau de gestion effective des forêts dépend beaucoup des types de propriétés, des zones géographiques et de l'accessibilité des forêts39(*).

S'ajoutent des obligations légales de débroussaillement (OLD) sur les massifs classés à risque feux de forêt dès lors qu'un arrêté préfectoral spécifique le prévoit40(*).

Un élargissement des objectifs de gestion durable passe donc, en premier lieu, par l'agrandissement de la taille moyenne des parcelles forestières privées. Cet objectif de lutte contre l'éparpillement forestier est régulièrement avancé mais force est de constater que le problème demeure.

Le morcellement a même tendance à augmenter du fait des transmissions successives par voie successorale qui contribuent à diviser le foncier entre plusieurs héritiers et parce que la forêt progresse avec le boisement de terres agricoles abandonnées sur un parcellaire plus morcelé que la moyenne. En 1999, les propriétaires de plus de 25 ha représentaient 6,7 % des propriétaires (pour 55 % de la surface forestière), en 2012 ils ne sont plus que 5 % (pour 50 % de la surface) pour une moyenne inférieure à 4 ha. Toutefois, cette réalité masque des disparités très importantes. Parmi les 3 millions de propriétaires forestiers privés, 5 % détient 50 % de la surface privée. Cohabitent donc de très grandes propriétés forestières et une multitude de très petites parcelles. Toutefois, les propriétaires de ces petites parcelles ne sont absolument pas enclins à les céder en raison de leur attachement viscéral à la forêt et au sol, plus marqué encore en France qu'ailleurs. Un grand nombre d'auditionnés a souligné le lien parfois irrationnel que les Français entretiennent avec la forêt.

Jusqu'à présent, l'État s'est refusé à utiliser les quelques leviers incitatifs dont ils disposent, notamment fiscaux, pour remédier réellement à cette situation qui devient problématique en raison de la corrélation entre la taille de la parcelle et le degré effectif d'entretien et de gestion.

Toutefois, il est peu réaliste de considérer que les dix délégations du CNPF au niveau régional ou interrégional, les centres régionaux de la propriété forestière (CRPF), qui procèdent aux agréments des plans de gestion, seraient en mesure de vérifier l'effectivité du respect de ces plans par les propriétaires. C'est pourquoi l'autre levier qui aurait pu être employé, à savoir abaisser de nouveau le seuil surfacique à partir duquel un plan de gestion est obligatoire, n'aurait sans doute, dans les faits, pas les effets escomptés à moins de renforcer les moyens du CNPF en ce sens.

La gestion durable des parcelles forestières ne repose pas que sur l'agrément des documents de gestion par le CNPF pour les forêts privées et sur le suivi assuré par l'ONF pour les forêts publiques. Elle suppose aussi l'adoption de réflexes adaptés auxquels plusieurs organismes contribuent à chacune des étapes de la vie des forêts.

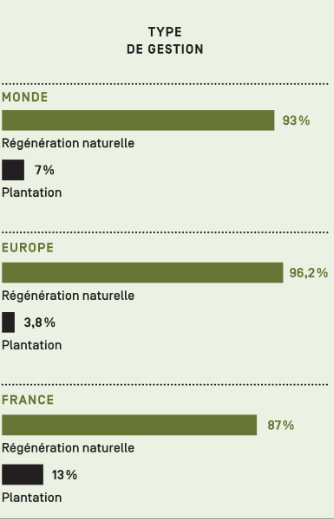

En amont, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) travaille ainsi à la définition de politique de gestion durable des forêts par des travaux de recherche cherchant notamment à déterminer les essences les plus à même de s'adapter à un contexte de plus en plus contraint par des aléas mortifères (cf. supra). Il s'agit de mettre en place une gestion active, la régénération naturelle devenant, dans ce contexte, un mode de gestion qui a vocation à être de moins en moins efficace. Le fait que la part des forêts françaises gérées par replantation soit supérieure à celle de ses voisins européens constitue plutôt un signe positif.

Type de gestion des forêts en France, en Europe et dans le Monde

Source : INRAE

Ces travaux scientifiques se font en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB) pour faire en sorte que la diversité des espèces dont c'est l'habitat soit prise en compte et qui figurent également parmi les organismes ayant une compétence en matière forestière. Ses travaux ne sont pas étrangers à la volonté de réimplanter des haies pour favoriser la biodiversité en assurant une certaine continuité entre les différents espaces forestiers (la mission AAFAR de la loi de finances pour 2024 porte 110 millions d'euros pour replanter 50 000 km de haies d'ici 2030). La prise en compte de la biodiversité, tout en constituant un objectif aujourd'hui incontournable, est longtemps apparu comme un poids pour certains acteurs. L'OFB, par le passé, a pu apparaitre comme un organisme ne prenant pas suffisamment en compte les contraintes propres aux autres interlocuteurs, ce qui a pu générer des tensions, aujourd'hui globalement apaisées.

Dans la même optique, l'agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie (ADEME) contribue au développement de la filière forêt bois avec le soutien au bois énergie, notamment dans le cadre du fonds chaleur. Dans l'objectif de développer des filières à haute performance environnementale intégrant l'ensemble des enjeux environnementaux, l'agence a mis en oeuvre des actions visant à intégrer l'ensemble de la filière, de la ressource aux usages. Elle a développé une stratégie d'action sur la bioéconomie, qui intègre l'ensemble de la filière forêt-bois. Il s'agit de contribuer à ce que les entreprises de la filière bois prennent davantage en compte le changement climatique, la protection des sols et la transition énergétique.

Les secteurs de la bioéconomie durable - dont la sylviculture et l'utilisation des biomasses qui en sont issues - permettent de répondre à des besoins divers (alimentaires, matériaux, énergies). Néanmoins, parce que les ressources et les milieux (notamment les sols et l'eau) pour produire ces biomasses sont limités et menacés par les défis environnementaux, dont le changement climatique, la bioéconomie cherche à se développer en tenant compte de l'équilibre et de l'articulation entre les productions et les usages, et en intégrant les enjeux environnementaux, dont la préservation des milieux (biodiversité notamment).

* 39 Les éléments disponibles sont analysés par l'IGN dans les rapports périodiques sur les indicateurs de gestion durable des forêts françaises : https://foret.ign.fr/IGD/fr/.

* 40 Cf. les articles L. 131-10 à L 131-16 et L.134-5 à L.134-18 du code forestier.