AVANT-PROPOS

« La forêt jurassienne est condamnée », « les feux de forêt de 2022 ne sont qu'un avant-goût de ce que connaîtra annuellement la France », « de plus en plus de forêts sont émettrices de carbone », « les élus locaux n'ont pas pris conscience du risque pénal majeur qu'ils encourent à ne pas entretenir leurs forêts », « les obligations liées aux plans de gestion forestière ne sont pas respectées » : plusieurs propos alarmistes, mais particulièrement étayés, ont nourri la série d'auditions conduites par les rapporteurs spéciaux dans le cadre du présent contrôle portant sur le financement public de la filière forêt-bois1(*), mettant en exergue le décalage croissant entre le montant important des financements publics en jeu et le devenir, de plus en plus incertain, de la forêt française. Cette situation est d'autant plus paradoxale que la forêt française dispose d'atouts considérables. Elle est caractérisée par une diversité très importante, s'appuyant sur le fait que la France est l'un des rares pays au monde à connaître tous les types de climat forestier (forêt tempérée, tropicale, subtropicale mais aussi boréale) au sein duquel cohabitent un très grand nombre d'essences (on estime qu'il y a davantage d'essences d'arbres sur un hectare en Guyane que sur l'ensemble du continent européen). Cette situation devrait d'autant plus contribuer au dynamisme du secteur que la forêt ne cesse de s'étendre : le recul progressif de la surface agricole se traduit par une extension permanente et naturelle du taux de boisement. Même si des disparités territoriales importantes subsistent, le tiers du territoire national est aujourd'hui couvert par des forêts, davantage encore qu'au moyen-âge. Cette situation est le résultat d'une politique volontariste initiée par la « grande réformation » de Colbert initiée en 1661 et qui aboutit à l'édiction, en 1669, d'une ordonnance unifiant le régime applicable aux forêts, après qu'une grande série de crises forestières a frappé la France, pour constituer le socle de ce qui deviendra par la suite le « régime forestier ». Cette politique de grands investissements d'État pour tenir compte d'une caractéristique essentielle des forêts, le « temps long », et contribuer à les rentabiliser dans la durée nous bénéficie aujourd'hui encore.

De même, contrairement aux idées reçues, les forêts françaises ont régulièrement progressé en qualité, que ce soit en diversité ou en volume sur pied. On compte ainsi environ 200 espèces d'arbres au sein de l'Hexagone (et on estime qu'il doit y en avoir au moins 2 000 différentes rien qu'en Guyane mais l'inventaire forestier ultra-marin, qui doit débuter en 2024, a vocation à le confirmer) ce qui permet à la France d'avoir des forêts plus variées que ses voisins européens. C'est un avantage comparatif considérable quand on sait que les forêts de certains pays d'Europe de l'Est sont actuellement décimées par le réchauffement climatique du fait de la présence d'un nombre restreint d'espèces qui s'avèrent très sensibles aux effets de la chaleur.

En théorie, toutes les conditions sont donc réunies pour que la France dispose à travers ses forêts d'un atout environnemental et économique majeur.

Pourtant, la sonnette d'alarme doit être tirée. Depuis 20 ans, les aléas que subissent les forêts se multiplient : tempêtes, réchauffement climatique, nuisibles, inondations, destructions liées à la densification giboyeuse, etc. À ceci s'ajoute le fait que l'on se trouve actuellement dans un contexte de moins en moins favorable, caractérisé par une structuration insuffisante des acteurs économiques et par une tentation, que les rapporteurs spéciaux regrettent, de vouloir « mettre la forêt sous cloche ».

Ils ont en effet acquis la conviction qu'une politique de gestion dynamique de la forêt est indispensable à son renouvellement. Celle-ci suppose d'exploiter davantage le bois et de penser le renouvellement en anticipant davantage les conditions futures, ce qui ne peut passer que par une meilleure coordination des acteurs concernés, lesquels ont pris du retard même s'ils ont désormais engagé un vrai dialogue pour agir de concert.

Il ressort en effet des travaux menés que les moyens publics dédiés à la filière forêt-bois sont considérables, et en augmentation, compte tenu du nombre important de politiques publiques auxquelles elle contribue et des enjeux auxquels elle fait face. Pour autant, ces moyens sont difficiles à recenser de manière exhaustive parce qu'ils relèvent d'un nombre d'acteurs très important, sans que ces derniers ne disposent tous d'une comptabilité analytique leur permettant d'évaluer, même approximativement, la part de leur budget ou de leurs moyens humains consacrés à la forêt.

Les rapporteurs s'étaient donc fixés un double objectif initial : parvenir à évaluer le total des dépenses publiques, budgétaires et fiscales, consacrées à la filière forêt-bois en France et s'interroger sur la suffisance et l'adéquation de ces moyens au regard des nombreux objectifs poursuivis (décarbonation, reboisement, lutte contre les incendies, soutien à la filière sylvicole, appui à la biodiversité, forte augmentation de la demande de bois énergie, etc) en examinant les conditions d'une meilleure coordination.

Alors que les rapports sur le sujet se sont succédé à un rythme effréné2(*), soulignant autant le vif intérêt pour la question forestière que l'ampleur des défis à relever, les rapporteurs spéciaux ont été surpris par certaines lacunes caractérisant la filière, dont la responsabilité ne saurait être imputée à tel ou tel acteur mais émane davantage d'une situation d'ensemble.

En premier lieu, personne n'est en capacité d'évaluer avec précision le coût annuel pour les finances publiques de notre politique forestière, ce qui a d'ailleurs conforté les rapporteurs spéciaux dans l'idée qu'une telle politique n'a pas réellement été définie. Subsiste un enchevêtrement de règles, d'acteurs et de dépenses dont ils considèrent qu'ils gagneraient à être pilotés avec davantage de volontarisme.

Dans un contexte de raréfaction de la source de financement public, et d'un niveau d'endettement devenu intenable, le secteur ne saurait considérer comme acquis des financements qui doivent désormais faire la preuve de leur efficacité. Le respect strict des obligations, en particulier en matière de plan de gestion et d'entretien doit devenir la contrepartie sine qua non de tout avantage budgétaire ou fiscal alloué au secteur. Il ne s'agit pas de diminuer le montant total de la dépense publique consacrée à la forêt mais bien de faire en sorte que ces aides atteignent leurs objectifs. En particulier, les rapporteurs spéciaux considèrent que l'on ne se donne absolument pas les moyens de regrouper des parcelles forestières beaucoup trop petites et réparties entre un nombre de propriétaires bien trop important, ce qui a pour conséquence qu'une part considérable de l'espace boisé ne fait l'objet d'aucun entretien dynamique ni d'un quelconque plan de gestion et reste à l'abandon, ce qui explique pour partie le non-respect des obligations de débroussaillement, la hausse du nombre d'incendies ainsi que l'augmentation considérable du taux de mortalité des arbres.

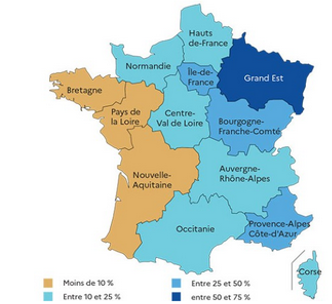

La forêt française présente en effet cette particularité d'être possédée aux trois-quarts par de petits propriétaires privés (pour environ 13 millions d'hectares de forêts privées dans l'Hexagone), qui possèdent en moyenne moins de quatre hectares. Dans trois régions (Bretagne, Pays-de-la-Loire et Nouvelle-Aquitaine), la superficie publique forestière est même inférieure à 10 %.

La forêt publique représente un quart des forêts hexagonales (environ 3,5 millions d'hectares dans l'Hexagone), mais 55 % des forêts gérées avec un document de gestion durable. Elle se répartit entre les forêts domaniales (de l'État, 1,5 million d'hectares), et les autres forêts publiques (2,8 millions d'hectares), essentiellement des forêts communales. Par ailleurs, quel que soit le régime de propriété, pour des raisons très variées, un grand nombre d'espaces boisés sont dispensés d'un quelconque plan de gestion ce qui altère considérablement le devenir des espaces forestiers.

Les règles ne favorisent pas le fait de regrouper les propriétés, alors qu'une superficie de 100 hectares est jugée comme la taille critique à partir de laquelle une véritable gestion dynamique devient possible. Ainsi que l'a formulé le délégué ministériel forêt-bois3(*) lors de son audition, M. François Bonnet, « une parcelle de 100 hectares constitue une unité de gestion cible en deçà de laquelle les arbres sont, en pratique, globalement abandonnés à leur sort ».

Enfin, les rapporteurs spéciaux ne peuvent que constater que le secteur économique autour de la filière forêt-bois n`est pas encore structuré de manière à répondre à l'intégralité de la forte demande française, en croissance constante. C'est pourquoi le déficit commercial du secteur augmente, tiré par le creusement du déficit des pâtes, papiers et cartons. Il est regrettable qu'une part aussi importante du bois produit en France continue à partir à l'étranger pour subir des opérations de transformation avant que les produits finis ne soient réexportés vers la France. Notre pays produit donc un effort conséquent pour soutenir, budgétairement et fiscalement, des acteurs principalement privés, qui produisent un bois de qualité partiellement capté par des opérateurs intermédiaires étrangers, conduisant finalement à creuser notre déficit commercial.

Les rapporteurs spéciaux considèrent que c'est pour le moins insatisfaisant et invitent donc à s'interroger sur le décalage entre le niveau des efforts fournis, par l'État et par les collectivités, et le degré insuffisant de structuration de la filière française du bois. Pour autant, cet effort national est loin d'être vain puisque la valeur ajoutée produite par le secteur augmente, tout comme les créations nettes d'emploi : les rapporteurs spéciaux ne remettent donc pas en cause l'utilité d'un effort national à destination des acteurs de la filière mais ont acquis la conviction qu'un même niveau d'effort mieux orienté pourrait produire davantage de résultats. Ils soulignent enfin le risque d'effet d'aubaine de la part de certains acteurs qui peut résulter d'investissements publics ne faisant pas l'objet de contreparties suffisamment poussées. C'est pourquoi ils souhaitent que le délégué interministériel à la forêt, au bois et à ses usages qui vient de prendre ses fonctions et dont c'est l'une des missions soit amené, à moyen terme, à rendre compte de son action sur le sujet.

I. LA FILIÈRE FRANÇAISE FORÊT - BOIS : UN MAQUIS DE FINANCEMENTS PUBLICS PARTICULIÈREMENT COMPLEXE À APPRÉHENDER

La forêt française dispose d'atouts considérables qui justifient l'investissement que les pouvoirs publics lui consacrent. Elle constitue un patrimoine à la croisée des chemins de très nombreuses politiques publiques qui doit relever des défis tels qu'il conviendrait d'affiner encore la connaissance qu'on en a, tant pour mieux mesurer ses caractéristiques sur l'ensemble du territoire que pour disposer d'une photographie plus précise du niveau de l'effort public qui lui est dédié.

A. LA FORÊT FRANÇAISE : UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL... À PRÉSERVER

1. La France, un pays forestier

Les « guerres de religion en France »4(*) ont entraîné une désorganisation dans l'administration des biens royaux et un besoin de financement conséquent qui s'est traduit par la vente massive d'une partie du patrimoine royal et du patrimoine ecclésiastique, le roi et le Clergé étant les deux des principaux propriétaires forestiers de la première moitié du XVIIe siècle. Ce contexte génère une raréfaction de la ressource en bois, de chêne notamment, alors même qu'il s'agit d'une matière première essentielle pour la construction navale que Louis XIV souhaite relancer dans la perspective de conflits militaires à venir. On estime alors que seuls 10 % du territoire est recouvert de surfaces boisées. La résolution de cette crise forestière devient dès lors un impératif de sécurité nationale dont les autorités se saisissent : « Le désordre qui s'était glissé dans les Eaux et Forêts de notre royaume fût si universel et si invétéré que le remède en paraissait presque impossible.5(*) »

C'est ainsi que Jean-Baptiste Colbert, alors contrôleur général des finances, lance en 1661 une grande « réformation » consistant à repenser toute la chaîne d'approvisionnement en bois en uniformisant le mode d'exploitation des forêts sur le territoire. Les forêts royales, les forêts ecclésiastiques et les forêts des communautés sont progressivement placées sous la protection du Roi. Une grande partie des 70 000 officiers forestiers est révoquée et toute vente de bois fait, dès lors, l'objet d'une autorisation préalable. La réformation aboutit à la promulgation d'une Ordonnance de Louis XIV « sur le fait des Eaux et Forêts », en 1669, qui marque une étape fondatrice vers le régime forestier que nous connaissons aujourd'hui.

Depuis, l'État prête une attention particulière à l'entretien, dans un temps long, des forêts dont la surface au sol a constamment augmenté. En 2022, dernière année pour laquelle nous disposons d'une donnée chiffrée complète, la surface boisée au sol s'étendait sur plus de 26,9 millions d'hectares dont 17,6 millions d'hectares dans l'Hexagone et 8,3 millions d'hectares dans les outre-mer, soit le tiers de la superficie totale du territoire national. Depuis la crise forestière qui a précédé la réformation engagée en 1661, la proportion du territoire recouverte par des forêts a donc triplé. Cette progression s'est accélérée depuis 1985 (+ 3 millions d'hectares au rythme moyen de 80 000 ha supplémentaires/an).

Ces 17,6 millions d'hectares font de la France le quatrième pays forestier du continent européen, hors Russie, derrière la Suède, la Finlande, et moins intuitivement l'Espagne, mais devant la Norvège ou l'Allemagne.

Toutefois, pour des raisons historiques, géographiques et climatiques, cette réalité masque des disparités importantes. Non seulement la proportion de surfaces forestières varie fortement d'un territoire français à un autre mais la progression globale de cette superficie n'a pas été homogène au cours de la dernière décennie. Pour schématiser, la surface forestière augmente dans l'Hexagone, de manière « naturelle » à mesure que les surfaces agricoles reculent. À l'inverse, depuis 10 ans, à l'exception de la Martinique et de La Réunion, les outre-mer voient globalement leur superficie forestière stagner ou diminuer.

L'Hexagone compte 65,6 % de la superficie forestière globale et la Guyane 29,7 % alors que l'ensemble des outre-mer hors Guyane comptabilise moins de 5 % des forêts en superficie.

Ces données ont été confirmées aux rapporteurs par l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) lors de l'audition de ses représentants, cet organisme assurant un suivi de l'état de la forêt française depuis 65 ans.

|

Répartition et évolution de la

surface forestière en France |

|||

|

En 2010 |

En 2022 Par superficie décroissante |

Différence |

|

|

France hexagonale (incluant la Corse) |

16 632 000 |

17 643 000 (65,6 %) |

+ 1 011 000 |

|

Guyane |

8 036 000 |

8 003 000 (29,7 %) |

- 33 000 |

|

Nouvelle-Calédonie |

839 020 |

838 020 (3,1 %) |

- 1000 |

|

Polynésie française |

149 460 |

149 460 (0,6 %) |

0 |

|

La Réunion |

93 990 |

98 440 (0,4 %) |

+ 4 450 |

|

Guadeloupe |

74 550 |

71 920 (0,3 %) |

- 2 630 |

|

Martinique |

50 290 |

52 290 (0,2 %) |

+ 2 000 |

|

Mayotte |

14 410 |

13 890 (0,05 %) |

- 520 |

|

Wallis-et-Futuna |

5 820 |

5 830 (0,02 %) |

+ 10 |

|

Saint-Martin |

1 240 |

1 240 (0,004 %) |

0 |

|

Saint-Pierre et Miquelon |

1 440 |

1 220 (0,004 %) |

- 220 |

|

Saint-Barthélemy |

170 |

170 (0,0006 %) |

0 |

|

Total |

25 898 390 |

26 878 480 |

+ 980 990 |

Source : Commission des finances du Sénat à partir de données transmises par l'IGN

Ce suivi a débouché sur le lancement en juillet 2023, dans le prolongement des « assises nationales de la forêt et du bois » du 16 mars 2022, d'un Observatoire des forêts françaises, géré par l'IGN, en partenariat avec l'Office national des forêts (ONF), le Centre national de la propriété forestière (CNPF), l'Office français de la biodiversité (OFB) et des représentants de la filière forêt-bois.

Cet observatoire met à disposition, en open data, un très grand nombre de données sur les caractéristiques de la Forêt en France et contribue à une prise de conscience généralisée des enjeux autour de la forêt. L'observatoire dispose d'une plateforme6(*) qui a vocation à devenir le lieu de partage des principales ressources et données fiables sur les forêts françaises. Les rapporteurs spéciaux considèrent que cette plateforme devrait effectivement contribuer à objectiver les données sur la forêt française et faciliter le contrôle de l'efficacité des différentes politiques publiques, contrepartie indispensable au haut niveau d'investissement public que les forêts captent (cf. infra).

La facette forestière de la France ne saurait toutefois s'apprécier à l'aune de la seule superficie de bois au sol.

En premier lieu, ces superficies deviennent progressivement moins révélatrices dans la mesure où l'on cherche de plus en plus à faire co-exister diverses activités sur un même terrain compte tenu des bienfaits de l'agroforesterie. Il s'agit d'associer des arbres, des cultures, des prairies et des haies sur une même parcelle pour permettre une meilleure utilisation des ressources : le feuillage fait office de brise-vent pour protéger les cultures et les animaux et stocke le carbone, l'enracinement des arbres améliore la structure du sol, la chute des feuilles restitue la matière organique, les racines retiennent l'eau et irriguent le sol, l'ombre participe au rafraîchissement du terrain et donc au bien-être animal. Enfin, les haies et les arbustes contribuent à la biodiversité et à la présence d'insectes pollinisateurs. Ainsi, même un contrôle satellite ne permet plus de mesurer avec exactitude la superficie au sol consacrée à une même activité.

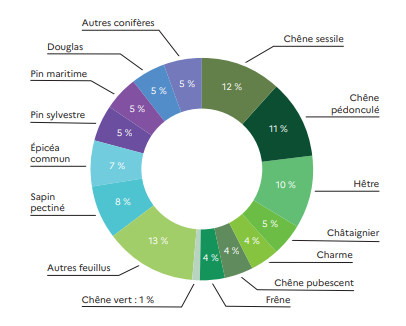

En second lieu, les forêts françaises sont caractérisées par une variété d'essences plus marquée que chez nos voisins européens. Sa présence sur tous les continents explique que la France bénéficie de forêts tempérées, tropicales, subtropicales mais aussi boréales, ce qui génère une biodiversité qui compte peu d'équivalents dans le monde. Le détail par essences d'arbre fait ainsi l'objet d'un suivi statistique précis assuré par l'IGN. Dans l'Hexagone, les essences feuillues (principalement des châtaigniers, des chênes et des hêtres) occupent 67 % de la surface des forêt et 65 % du volume de bois. Le chêne est l'essence feuillue la plus fréquente. Les conifères se situent essentiellement en zone montagneuse (Alpes, Massif central, Jura et Vosges), dans le massif landais et dans des plantations plus récentes de l'Ouest de la France.

Principales essences d'arbres classées par

catégorie

(feuillus, résineux et peuplier)

|

Les principaux feuillus Le châtaignier en Bretagne Le châtaignier en Pays de la Loire Le chêne chevelu Le chêne liège Le chêne pédonculé Le chêne rouge d'Amérique Le chêne sessile Le chêne vert Le hêtre |

Les autres feuillus L'aulne à feuilles en coeur L'aulne glutineux L'alisier torminal Les bouleaux Le cerisier tardif Le charme Le cormier L'érable champêtre L'érable plane L'érable sycomore Les eucalyptus Le frêne commun Le ginko biloba Le grisard Le marronnier « d'Inde » Le merisier Les noyers Les ormes Le platane hybride Le poirier sauvage Le robinier faux acacia Le saule blanc Le tilleul à petites feuilles Le tulipier de Virginie Le tremble |

|

Les principaux résineux Le douglas vert L'épicéa de Sitka Le pin maritime Le pin maritime Le pin sylvestre |

Les autres résineux Le cèdre de l'Atlas Le cryptomère du Japon Le cyprès chauve Le cyprès de Lawson Le cyprès de Lambert L'épicéa commun L'if commun Les mélèzes Le pin de Monterey Le pin de Murray Le pin Laricio de Corse Le pin parasol Le pin Weymouth Le sapin de Nordmann Le sapin géant de Vancouver Le sapin pectiné Le séquoia géant Le séquoia toujours vert Le thuya géant |

|

Le peuplier |

Source : Centre national de la propriété forestière

Parmi les grandes catégories et les différentes espèces, sont aujourd'hui recensées entre 190 et 220 espèces d'arbres en France hexagonale7(*). Là aussi, cette diversité n'empêche pas 13 essences d'occuper 80 % de la surface boisée hexagonale : chêne sessile, pédonculé, pubescent et vert, hêtre, châtaignier, frêne, et pin maritime, sylvestre, sapin pectiné, épicéa commun et douglas et charme.

Répartition du volume des arbres vivants

en France hexagonale par essence

Source : IGN

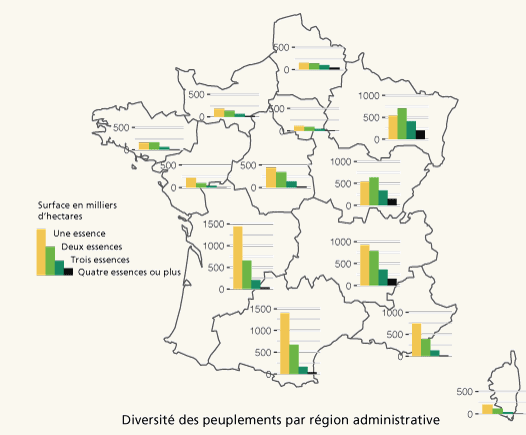

L'écologie de ces espèces et la sylviculture pratiquée conduisent à une répartition très inégale de ces essences : par endroits, une seule essence occupe plus de 75 % du couvert (c'est le cas de 7,1 millions d'hectares, soit les deux-tiers des surfaces boisées de France hexagonale), tandis que 5,7 millions d'hectares sont recouverts par au moins deux essences principales. Seul le quart de la forêt hexagonale comprend donc une moyenne supérieure ou égale à trois essences principales (3,4 millions d'hectares), principalement dans l'Est de la France.

Superficie par région administrative

hexagonale

selon le nombre d'essences d'arbres présentes (en

hectares)

Source : IGN

Cette diversité est plus grande encore si on ne se focalise pas sur les seules essences principales et que l'on prend en compte la totalité des essences présentes en France hexagonale. Un « indicateur de gestion durable sur la diversité des essences » a été mis en place pour mesurer cette donnée. Celui-ci progresse favorablement puisque la richesse locale moyenne en essences forestières est de cinq essences sur 0,2 ha. Ce niveau de richesse est intermédiaire entre celui des forêts boréales, moins diversifiées, et celui des forêts tropicales, beaucoup plus diversifiées (on estime par exemple que la forêt guyanaise compte plus de 1 783 essences différentes, dix fois plus que la France hexagonale8(*)). La diversification est d'ailleurs une orientation portée dans les cahiers des charges des aides au reboisement, face au changement climatique.

Les rapporteurs spéciaux considèrent que cette diversité est un atout indéniable pour la France : elle permet aux forêts françaises de mieux résister que ses voisins, pour l'instant, aux nombreux aléas rencontrés (cf. infra) et elle constitue un terreau fertile pour la biodiversité. Ils auraient toutefois apprécié pouvoir présenter ces données pour l'ensemble du territoire national. Ils regrettent donc vivement que cette connaissance fine des caractéristiques forestières s'arrête à l'Hexagone. En effet, à la date de publication du présent rapport, l'inventaire forestier de l'IGN n'existe toujours pas pour les outre-mer.

À ce jour, les données relatives aux forêts des outre-mer proviennent donc d'autres sources, principalement des travaux du groupement d'intérêt public « écosystèmes forestiers » (GIP Ecofor9(*)) qui a réalisé des monographies sur les forêts de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion et de l'organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) qui réalise tous les cinq ans un état des forêts mondiales incluant celles des cinq collectivités précitées.

L'inventaire forestier ultra-marin, reporté depuis des années pour des raisons budgétaires, est censé débuter en 2024, la loi de finances pour 2024 ayant ouvert une ligne de crédits dans cette optique : 15 millions d'euros devraient ainsi permettre de couvrir le lancement de l'inventaire forestier, d'abord en Guyane, au second semestre 202410(*).

Pourtant, malgré les assurances fournies par plusieurs des interlocuteurs auditionnés par les rapporteurs spéciaux, cet inventaire forestier ultra-marin tarde de nouveau à être lancé.

Tout en comprenant parfaitement que des considérations techniques11(*) puisse expliquer ces délais, les rapporteurs spéciaux seront particulièrement attentifs à son lancement effectif au cours de l'année 2024. Une meilleure connaissance des forêts dans les outre-mer, en particulier en Guyane, est trop importante au regard des enjeux (biodiversité, capacité à déterminer quelles essences locales sont susceptibles d'être utilisées dans le cadre de travaux de construction, conséquences de divers trafics animaliers, d'orpaillage ou de circuits de passages de produits stupéfiants venant d'Amérique du Sud...) pour être de nouveaux abandonnés ou bâclés.

Les rapporteurs spéciaux préconisent de solliciter de l'IGN un premier bilan d'étape de l'inventaire forestier ultra-marin en début d'année 2025. Ils considèrent que les coupes budgétaires engagées pour pallier la mauvaise gestion gouvernementale des dernières années, et qui s'est entre autres traduite par la publication du décret n° 2024-124 du 21 février 2024 portant annulation de crédits12(*) et par des annonces de gel et de surgel de crédits, fait peser le risque d'un énième report de cet inventaire sans que les garanties apportées à ce stade n'apparaissent convaincantes.

Recommandation n° 1 (Gouvernement, IGN) : Prévoir, au premier semestre 2025, un bilan d'étape de l'inventaire forestier ultra-marin et élargir l'ensemble des missions de l'IGN aux outre-mer.

L'exclusion des outre-mer de la politique forestière nationale est d'ailleurs devenue une constante regrettable. Au cours de leurs auditions, les rapporteurs spéciaux ont eu l'occasion de le constater à de multiples reprises. Outre cet exemple emblématique de l'inventaire forestier, leur attention a en particulier été attirée sur l'exclusion des forêts d'outre-mer de la mise en oeuvre du renouvellement forestier, signé le 17 mars 202313(*), dans le cadre du programme « Financement des investissements stratégiques » de la mission Investir pour la France 2030. Les forêts ultra-marines ne doivent pas présenter un intérêt moins stratégique que le reste des forêts françaises.

Cette situation est d'autant plus insatisfaisante que, statistiquement, l'essentiel de la diversité forestière française repose sur les forêts des outre-mer, en particulier la forêt guyanaise. On estime ainsi que les forêts ultra-marines, pourtant deux fois moins étendues que les forêts hexagonales regorgent d'un stock de bois et donc de carbone équivalent.

Un inventaire forestier en outre-mer constitue aussi un préalable à une meilleure application de certaines règles protectrices. Il est en effet avéré que ces règles, pourtant particulièrement strictes (interdiction de prélèvement de plusieurs dizaines d'espèces d'arbres14(*), limitation du nombre de tiges prélevables par hectare sur une durée donnée en fonction du statut et de l'emplacement des espaces forestiers concernés, etc.) n'ont à ce jour pas permis de résorber ce recul de la superficie forestière, principalement en raison des trafics, de l'accroissement de la population locale et du besoin de logements qui en résulte, ainsi que du manque de moyens de contrôle dans une partie des outre-mer.

2. Une propriété forestière essentiellement privée et aux modalités de gestion très éparpillée

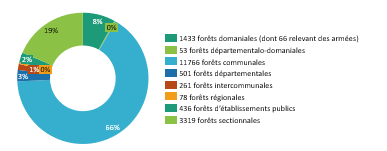

Les trois-quarts de la forêt française hexagonale (environ 12,8 millions d'hectares) appartiennent à des propriétaires privés. Les forêts privées sont morcelées en de multiples propriétés d'une taille moyenne inférieure à quatre hectares dont beaucoup de propriétaires ignorent même l'existence. La forêt publique représente donc un quart des forêts hexagonales. Elle se répartit entre les forêts domaniales de l'État (1,5 million d'hectares) et les autres forêts publiques (2,8 millions d'hectares), essentiellement des forêts communales. 17 847 forêts publiques sont gérées par l'ONF, se décomposant en 1 433 forêts domaniales (dont 80 forêts affectées, parmi elles, 66 relevant du ministère des armées), 53 forêts départementalo-domaniales, 11 766 forêts communales (pour 11 089 propriétaires), 501 forêts départementales (pour 90 propriétaires), 261 forêts d'intercommunalités (pour 242 propriétaires), 78 forêts régionales (pour 9 propriétaires), 436 forêts d'établissement publics (pour 301 propriétaires) et 3 319 forêts sectionales15(*) (pour 3.234 propriétaires), soit huit catégories principales de propriétaires forestiers publics.

Répartition des

17 847 forêts publiques hexagonales

par catégorie de

propriétaire

Source : Commission des finances du Sénat

Cette moyenne nationale masque également de fortes disparités régionales. On peut schématiquement constater une césure Est/Ouest : plus on va vers l'Est, plus la part de propriétaires forestiers publics croît. Trois régions de France hexagonale (Bretagne, Pays-de-la-Loire et Nouvelle aquitaine) comptent ainsi moins de 10 % de surface forestière publique.

Part de la surface forestière publique dans les régions hexagonales

Source : Institut national de l'information géographique et forestière (IGN)

Cette extrême diversité des situations explique, pour partie, le degré très inégal de gestion qui caractérise les forêts françaises même si, globalement, le législateur a progressivement élargi les obligations de gestion incombant aux propriétaires forestiers. En particulier, la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt16(*) a repensé l'organisation des documents cadres qui permettent de traduire au niveau régional de nouveaux objectifs de gestion multifonctionnelle assignés aux propriétaires privés.

Pour simplifier, il existe trois principaux documents de gestion forestière durable : le plan simple de gestion (PSG), un document propre à chaque forêt de plus de 20 ha qui doit faire l'objet d'un agrément par le CNPF, le code de bonnes pratiques sylvicoles (CBPS), un document généraliste comprenant des recommandations pour les propriétaires de petites surfaces boisées et le règlement type de gestion (RTG) pour les propriétaires ne rentrant pas dans le cadre d'une obligation de PSG et qui font gérer leur bois par un organisme de gestion (coopérative...) ou un expert.

En fonction de la superficie de la propriété forestière concernée et selon les engagements propres au régime dont relève la propriété, incombent au propriétaire forestier des obligations de gestion qui varient.

Type de documents de gestion durable

s'appliquant aux propriétés forestières

privées

|

Propriété forestière inférieure à 10 ha |

Propriété forestière comprise entre 10 et 20 ha |

Propriété forestière supérieure à 20 ha |

|

|

Aucun engagement particulier |

CBPS, PSG19(*) ou RTG |

PSG |

|

|

Exonérations fiscales - |

CBPS ou RTG |

CBPS, PSG ou RTG |

PSG |

|

Aides publiques à l'investissement forestier |

CBPS ou RTG |

CBPS, PSG ou RTG |

PSG |

|

Adhésion à la certification (PEFC)21(*) |

CBPS ou RTG CBPS ou RTG facultatif |

CBPS, PSG ou RTG |

PSG |

Source : Site internet du Conseil national de la propriété forestière

Compte tenu de ces règles, seul le quart des forêt privées hexagonales (3 millions d'hectares) fait l'objet d'un plan de gestion agréé par le Conseil national de la propriété forestière (CNPF) tandis que les forêts publiques représentent 55 % des forêts gérées avec un document de gestion durable dont l'Office national des forêts (ONF) est chargé de la mise en oeuvre.

Sur le territoire hexagonal, les surfaces gérées par l'ONF s'élèvent à 1 795 765 hectares en forêts domaniales et à 2 992 103 hectares en forêts des collectivités ou des établissements publics. Dans les outre-mer, les surfaces de forêts domaniales représentent 5 975 231 hectares, tandis que celles des forêts des collectivités atteignent 19 748 hectares.

L'augmentation de la surface forestière française susmentionnée (+ 1 million d'hectares en une décennie) est surtout le fait de la forêt privée, la surface de forêts publiques relevant du régime forestier n'ayant progressé que de 150.000 hectares sur la période 2012-2022.

L'Office national des forêts (ONF)

Créé par le législateur22(*) simultanément aux agences de l'eau, l'ONF a pris le relai de l'administration des Eaux et des Forêts. Codifiées au titre II du Livre II des parties législative et règlementaire du code forestier, ses compétences recouvrent principalement la gestion et la police de l'eau, de la pêche, de la chasse et de la forêt.

Sur ce dernier point, l'ONF est chargé de la mise en oeuvre du régime forestier dans les forêts publiques.

Il élabore les documents de gestion durable pour les forêts domaniales et les forêts des collectivités relevant du régime forestier. Ces documents sont ensuite validés par le ministère de tutelle, en l'espèce le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Il s'assure du bon déroulement du document d'aménagement et de son effectivité : il est garant de la bonne réalisation du programme de coupes, qui doit rester compatible avec l'accroissement des peuplements et garantir le renouvellement de la forêt pour assurer sa transmission aux générations futures.

Il commercialise le bois des forêts domaniales et le bois des forêts des collectivités. La recette du bois issu de la forêt domaniale alimente le budget de l'ONF et la recette du bois des collectivités revient aux collectivités, qui versent un pourcentage de ces ventes (frais de garderie) à l'ONF. Les frais de garderie qui représentent entre 10 et 12 % du produit des forêts communales, et la contribution forfaitaire de 2 euros/ha versée par les collectivités propriétaires sont inférieurs au coût de gestion par l'ONF ; c'est la raison pour laquelle, l'État verse une contrepartie financière à l'ONF au titre du temps passé pour assurer la surveillance et la gestion des forêts des collectivités (versement compensateur). En moyenne sur les cinq dernières années, les frais de garderie et la contribution représentent 30 millions d'euros tandis que le versement compensateur s'est élevé à environ 150 millions d'euros en 2023.

L'ONF organise et met en oeuvre les opérations de renouvellement des peuplements en forêt domaniale et propose les travaux nécessaires aux collectivités, qui restent néanmoins libres de s'adresser à des tiers pour la réalisation de ces travaux.

Certains agents de l'ONF sont dotés de compétence de police judiciaire pour constater les infractions au code forestier ou à certaines dispositions du code de l'environnement.

Enfin, l'État peut lui confier des missions d'intérêt général allant au-delà des obligations liées au régime forestier, c'est le cas en matière de défense des forêts contre les incendies, de restauration des terrains de montagne, de gestion des dunes littorales, de préservation de la biodiversité, de gestion du pôle national de ressources génétiques forestières, du suivi de la santé des forêts ou encore d'actions spécifiques dans les territoires ultra-marins.

Pour la période 2021-2025, dans le cadre d'un contrat pluriannuel avec l'État, quatre priorités ont été assignées à l'ONF :

- l'adaptation de la forêt publique au changement climatique ;

- le soutien à la structuration de la filière au travers du développement de la contractualisation des ventes de bois ;

- l'accompagnement de la politique en matière de biodiversité, en particulier la mise en oeuvre de la stratégie nationale des aires protégées en forêt domaniale et la préservation de la biodiversité en outre-mer ;

- l'amélioration de la gouvernance avec les partenaires et la réduction de l'endettement.

Source : réponse au questionnaire des rapporteurs spéciaux

Le renouvellement forestier suppose une meilleure anticipation sur les espèces les plus à même de résister, territoire par territoire, aux nombreux alinéas rencontrés (cf infra). Le seul moyen d'assurer l'avenir de la forêt, ainsi que l'ont confirmé tous les professionnels rencontrés, est donc d'assurer une gestion active des espaces forestiers. Toute « mise sous cloche » d'une forêt entrainera à moyen terme sa disparition, compte tenu de l'incapacité des espaces boisés, dans leur configuration actuelle, à résister aux nouvelles conditions.

Les rapporteurs spéciaux sont particulièrement inquiets de la diffusion d'un mouvement, propagé par des acteurs insuffisamment sensibilisés à l'effet de leurs actions, qui cherche à empêcher toute opération d'exploitation forestière par l'humain. Entendu, le cabinet du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a notamment fait état d'une multiplication d'opérations sauvages23(*) destinées à nuire aux acteurs, publics comme privés, qui interviennent en vue d'une gestion pro-active de la forêt (arrachage d'arbres malades, prélèvement de certaines tiges pour favoriser la propagation d'autres essences, etc). En pensant « protéger » quelques arbres, les intéressés nuisent en réalité à l'espace forestier dans son ensemble. C'est pourquoi les rapporteurs spéciaux considèrent qu'une réflexion doit être engagée sur le durcissement du régime de sanctions applicables aux délits commis à l'encontre des opérations d'exploitation forestière et sur une meilleure lutte contre ces opérations sauvages

ce stade, volontairement, ils ont retenu une formulation suffisamment vaste pour ne pas orienter démesurément la proposition mais il s'agit de dissuader les particuliers qui dégradent les opérations d'exploitation forestière alors-même que ces dernières constituent désormais un préalable au renouvellement forestier.

Recommandation n° 2 (ONF, Ministère de l'intérieur) : Assurer une gestion pro-active de la forêt et une exploitation forestière efficace, notamment en luttant mieux contre les opérations sauvages visant à empêcher l'action des propriétaires exploitants.

Parallèlement, les rapporteurs spéciaux reconnaissent l'efficacité des opérations de prévention et de sensibilisation des publics notamment les plus jeunes à la nécessité d'une intervention humaine sur les espaces boisés. En effet, les acteurs forestiers organisent des opérations à destination du jeune public qui permettent de présenter les actions destinées à favoriser une forêt durable. Sans prétendre à l'exhaustivité, ils relèvent, parmi ces programmes récents et durablement porteurs, une action de la fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR) intitulée « Dans 1 000 communes, la forêt fait école ».

Il s'agit de confier à des enfants (élèves des écoles, membres d'un conseil municipal de jeunes...) une parcelle de forêt de leur commune. Pour appréhender la gestion durable et multifonctionnelle de la forêt et le rôle de leur commune dans celle-ci, les enfants se rendent régulièrement sur la parcelle, rencontrent des acteurs forestiers, font des propositions pour leur forêt pédagogique et transmettent la parcelle à un nouveau groupe d'enfants en fin d'année. Ce programme comprend même un volet international en proposant à des classes françaises de partager leur expérience avec des élèves au Québec, afin d'appréhender la diversité des espaces forestiers et des enjeux globaux tel que le changement climatique.

D'autres programmes nationaux, comme « Un jeune, un arbre » ou encore l'engagement présidentiel à « planter un milliard d'arbres en dix ans » qui associe tout particulièrement les jeunes publics, sont désormais portés par les opérateurs forestiers.

À terme, les rapporteurs spéciaux sont convaincus que les classes de neige ou les programmes scolaire de correspondance internationale ont vocation à être remplacés par des activités thématiques d'intérêt planétaire. C'est pourquoi ils préconisent de systématiser les programmes scolaires de préservation du vivant et de découverte forestière qui ne peuvent reposer sur le seul bénévolat et doivent faire l'objet de financement publics nationaux : la question forestière ne peut faire l'objet d'une sensibilisation dans les seuls départements forestiers ou suffisamment riches.

Recommandation n° 3 (Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, Ministère de l'éducation nationale) : Encourager les opérations de sensibilisation à la cause forestière, en développant notamment les classes de découverte forestière qui pourraient bénéficier pour partie d'un financement public à destination des familles les moins aisées.

Les rapporteurs spéciaux considèrent en outre qu'un régime plus contraignant de gestion durable des forêts devient indispensable. Il n'est plus envisageable que les règles de gestion durable soient principalement assises sur la superficie des propriétés forestières concernées (autrement dit pour les seules propriétés forestières de plus de 20 ha) Ils considèrent que la gestion durable des forêts doit reposer sur des critères objectifs et liés à la situation de la forêt concernée et non aux seules caractéristiques du propriétaire.

Recommandation n° 4 (Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire) : Lier davantage les contraintes de gestion forestière à la durabilité de la forêt et non aux seules caractéristiques des propriétés.

3. La forêt française, cible d'aléas toujours plus menaçants

Malgré les atouts considérables dont jouit la forêt française, les pouvoirs publics anticipent une accélération et une intensification d'un certain nombre d'aléas qui invitent les rapporteurs spéciaux à s'interroger sur la suffisance des moyens qui leur sont opposés.

Au cours des auditions conduites, quatre aléas principaux ont été mis en exergue par les professionnels du secteur pour expliquer cette situation paradoxale qui veut que la superficie forestière augmente alors même que le taux de mortalité des arbres français croît considérablement. Pour le dire très simplement, il y a de plus en plus d'arbres en France mais, parmi eux, la part des arbres morts augmente plus vite encore. Ainsi, depuis 2018, une nette dégradation de l'état de santé des forêts françaises, imputable à ces quatre facteurs, est constatée. Le taux de mortalité arboricole augmente donc massivement en France. Cette situation est en premier lieu due aux sécheresses à répétition, visible sur le terrain avec des mortalités massives de certaines types d'essences plus sensibles dans certains contextes édaphiques à faible réserve utile en eau.

La mortalité annuelle s'est élevée en moyenne à 13,1 millions de mètres cubes (Mm/an) sur la période 2013-202124(*) soit un taux supérieur à la période antérieure : sur la période 2005-2013, la mortalité était de 7,4 Mm/an. Cette hausse de près de 80 % est principalement due aux crises sanitaires liées à des conditions climatiques à la fois difficiles pour les arbres (sécheresses) et propices aux insectes xylophages, notamment les scolytes. Mais la mortalité n'est qu'un des symptômes de l'effet délétère du réchauffement climatique sur nos forêts. Il faut aussi prendre en compte le ralentissement de la croissance des arbres qui a chuté de 10 % en 10 ans, les deux évolutions expliquant la baisse du puits de carbone25(*) divisé par deux depuis 2015, avec des projections toujours plus pessimistes. Dans certaines régions, les forêts deviennent même émettrices de carbone du fait de la présence d'un grand nombre d'arbres morts, ce qui doit inciter à accélérer les politiques d'adaptations des forêts, ce que recommande d'ailleurs la Cour des comptes dans son rapport annuel publié le 12 mars dernier26(*).

Taux de mortalité des arbres en France (en millions de m3)

Source : Commission des finances du Sénat

Le premier facteur de dégât des forêts sont les aléas climatiques (tempêtes, inondations, réchauffement de la planète). Ceux-ci font l'objet d'un suivi attentif, en particulier par les prévisionnistes de Météo France. Les tempêtes constituent ainsi le premier facteur de mortalité des arbres devant les inondations. Certaines tempêtes, comme celle de 1999, ont particulièrement marqué les esprits. Les effets du réchauffement climatique sont manifestes sur certaines essences qui ne sont absolument pas adaptées à des températures élevées et qui disparaissent progressivement à mesure que les épisodes caniculaires se multiplient.

Les incendies constituent en France le second facteur de mortalité des forêts, principalement causés par le facteur humain et par des risques météorologiques. L'indice forêt météo (IFM) permet de caractériser les facteurs météorologiques influençant les départs de feux, leur propagation et leur intensification. Indice développé initialement pour le Canada, il est aujourd'hui utilisé dans de nombreux pays. Il est calculé à partir de données météorologiques (pluie, température, humidité de l'air et vent). La variante utilisée en France estime cet indice au moment le plus défavorable de la journée. Il doit être complété par d'autres informations car il n'est pas toujours adapté à toutes nos régions et saisons. D'autres indices sont également utilisés par Météo France pour caractériser par exemple la sécheresse de la végétation vivante correspondant à la strate arbustive de nos régions, un indice de propagation intégrant la sécheresse des sols.

Les prévisionnistes de Météo France et le risque incendie

L'appui de prévisionnistes de Météo-France pour la lutte contre les incendies a débuté dans les années 1960 dans les Bouches-du-Rhône. Cet appui s'est étendu en 1979 aux départements de la zone de défense et de sécurité Sud. En 2023, aux 15 départements de l'arc méditerranéen bénéficiant de l'appui renforcé « feux de forêts » sont venus s'ajouter 20 départements, couvrant ainsi l'intégralité de la zone de défense Sud et la zone de défense Sud-Ouest. Une assistance nationale, avec un prévisionniste dédié, en appui au Centre national de la sécurité civile (CNCASC), a aussi été mise en en place en 2023.

L'appui renforcé « feux de forêts » a été étendu à la zone de défense Ouest en 2024. Au total, 55 départements (zones de défense Sud, Sud-Ouest, Ouest, Ardèche et Drôme) seront ainsi couverts par l'appui renforcé en fin d'année. L'appui renforcé « feux de forêts » aux zones de défense et de sécurité mobilise quotidiennement un prévisionniste spécialisé sr le risque « feux de forêts » dans chacune des trois zones de défense. Trois prévisionnistes sont ainsi présents simultanément au sein du Centre zonal opérationnel de crise (CEZOC) à Marseille, de l'État major interministériel (EMIZ) à Rennes et à Bordeaux. Au total, une quinzaine de prévisionnistes se relaient sur toute la période estivale (juin-septembre) pour assurer les vacations de 12h/j, 7j/7.

L'appui au CNCASC mobilise chaque jour un prévisionniste spécialisé sur le risque feux de forêts. Une équipe de 5 prévisionnistes assure cette assistance au niveau national tous les jours entre juin et septembre, avec une présence au sein du CNCASC sur la base de la sécurité civile à Nîmes-Garons. Les prévisionnistes spécialisés « feux de forêt » réalisent une expertise de la sécheresse de la végétation et du danger météorologique feux pour la journée en cours et pour le lendemain sur tout l'Hexagone, avec une expertise plus fine à une échelle infra-départementale pour les 55 départements couverts par l'appui renforcé. Il intègre dans son analyse les retours de l'ONF sur l'état de sécheresse de la végétation mesuré sur le terrain. La tendance en termes d'évolution des conditions météorologiques et des niveaux de danger sur les sept prochains jours fait aussi partie de la production quotidienne des prévisionnistes. Les prévisionnistes spécialisés « feux de forêt » apportent également une assistance en temps réel pour la lutte contre les feux.

Du fait de l'élargissement de l'appui renforcé aux zones Sud-Ouest et Ouest et de la mise en place de la météo des forêts, le plafond d'emploi de Météo-France a été augmenté de 17 ETP en 2023, puis de 2 ETP supplémentaires en 2024 pour renforcer l'appui en présentiel sur le site de Nimes-Garons. Au total, Météo France estime que 28 de ses 2548 ETP sont consacrés à la forêt :

- Prévisionnistes : 15 ETP ;

- Coordination - préparation saison - relation/formation Sécurité civile et acteurs de la lutte contre les incendies : 4 ETP ;

- Développement et maintien en conditions opérationnelles des chaines de prévision et outils : 5 ETP ;

- Études sur l'évolution et l'adaptation au changement climatique : 1 ETP ;

- « Météo des Forêts » : 3 ETP

Cela peut sembler proportionnellement peu mais c'est en constante augmentation.

Source : réponse de Météo France au questionnaire des rapporteurs spéciaux

En outre, les forêts font face à un grand nombre de parasites : on inclut dans cette catégorie les champignons et autres pathogènes, les insectes et acariens, des causes abiotiques27(*), des mammifères, certains types de dépérissements ainsi que des nématodes28(*).

Enfin, les dégâts de gibier mal contrôlés constituent un aléa conséquent et mettent en péril l'efficience des dépenses budgétaires de soutien au renouvellement forestier. L'équilibre forêt-gibier se dégrade en effet continuellement. Les populations d'ongulés continuent incessamment de progresser. La part des surfaces de forêts domaniales en déséquilibre a progressé de 11 points entre 2019 et 2022 : les coûts des reboisements sont majorés de 30 % en raison du coût prohibitif des protections et ce sont 15 % des crédits consacrés à l'agriculture qui ont été consacrés à la protection contre le gibier soit 28 millions d'euros, sans compter les échecs. Un chantier volontariste de restauration de l'équilibre forêt-gibier reste donc à conduire.

* 1 Conformément à l'article 57 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, « les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances suivent et contrôlent l'exécution des lois de finances et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances publiques. Cette mission est confiée à leur président, à leur rapporteur général ainsi que, dans leurs domaines d'attributions, à leurs rapporteurs spéciaux et chaque année, pour un objet et une durée déterminés, à un ou plusieurs membres d'une de ces commissions obligatoirement désignés par elle à cet effet. À cet effet, ils procèdent à toutes investigations sur pièces et sur place, et à toutes auditions qu'ils jugent utiles. »

* 2 Les rapporteurs ont notamment pris connaissance, sans prétendre à l'exhaustivité, des rapports suivants :

- Vers une filière intégrée de la forêt et du bois - Rapport CGEDD n° 008736-01, CGAAER n° 12163, CGEIET n° 2012/35, avril 2013 ;

- La filière forêt bois - Synthèse de rapports, Rapport CGAAER n°14060, mai 2015 (méta analyse réalisée à partir de vingt rapports publiés entre 2003 et 2014) ;

- Pour une meilleure valorisation économique de la filière bois forêt en France - Rapport d'information n° 3131 de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale de Mme Pascale Got et M. Damien Abad, octobre 2015 ;

- Rapport de mission de la déléguée interministérielle à la forêt et au bois - Rapport CGEDD n° 011010-01, mars 2017 ;

- Une nouvelle stratégie pour l'office national des forêts et les forêts françaises - Rapport d'information n° 563 (2018-2019) de Mme Anne-Catherine Loisier, fait au nom de la commission des affaires économiques, juin 2019 ;

- La structuration de la filière forêt-bois, ses performances économiques et environnementales - Communication de la Cour des comptes à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale, avril 2020 ;

-L'avenir de la forêt et de la filière bois - Rapport de Mme Anne-Laure Cattelot députée, remis au Ministre de l'agriculture et à la secrétaire d'État chargée de la biodiversité, septembre 2020 ;

- Feux de forêt et de végétation - prévenir l'embrasement Rapport d'information n° 856 (2021-2022) de M. Jean Bacci, Mme Anne-Catherine Loisier, MM. Pascal Martin et Olivier RIETMANN, fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et de la commission des affaires économiques, août 2022 ;

- L'action publique en faveur de l'adaptation au changement climatique - Rapport public annuel de la Cour des comptes, mars 2024 ;

- Mise en gestion durable de la forêt française privée - rapport conjoint de l'IGF, l'IGEDD et du CGAAER remis au Premier ministre, avril 2024.

* 3 Il a, depuis cette audition, été remplacé par un délégué interministériel à la forêt, au bois et à ses usages par un décret du 10 avril 2024, M. Jean-Michel SERVANT, une évolution vers l'inter-ministérialité dont les rapporteurs spéciaux se réjouissent tout en soulignant qu'elle traduit une prise conscience gouvernementale bien tardive.

* 4 Les « guerres de religion en France » qualifient une série de huit conflits religieux entre 1562 et 1598.

* 5 Phrase extraite du préambule de « l'Ordonnance de Louis XIV, roi de France et de Navarre, sur le fait des Eaux et forests, donnée à S. Germain en Laye au mois d'août 1669 ».

* 6 Cette plateforme en ligne est consultable via le présent lien.

* 7 Le nombre d'espèces d'arbres diffère selon les organismes sollicités, selon que l'on prend en compte les sous-espèces et que l'on exclut ou non quelques espèces présentes marginalement.

* 8 Cf. la page consacrée à la forêt guyanaise sur le site Internet de l'IGN, consultable via le présent lien.

* 9 Le GIP Ecofor a été créé en 1993 pour dix ans, renouvelé en 2003 et en 2013, qui regroupe plusieurs organismes forestiers français.

* 10 Ces 15 millions d'euros sont inscrits au sein de la sous-action 29.10 « Forêt en outre-mer » du programme 149 « compétitivité et durabilité de l'agroalimentaire et de la forêt » de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

* 11 Entre le vote des crédits et le lancement effectif de l'inventaire, la préparation des équipes amenées à réaliser l'inventaire forestier, dans des zones ultra-marines particulièrement reculées et inhospitalières en Guyane, prend un temps considérable. Le directeur général de l'IGN dont les équipes réaliseront l'inventaire a eu l'occasion de présenter aux rapporteurs spéciaux les contraintes particulières qui s'attachent à une telle opération.

* 12 Ce décret annule, pour 2024, des crédits d'un montant de 10 000 000 000 d'euros en autorisations d'engagement et de 10 175 995 162 d'euros en crédits de paiement applicables à plusieurs programmes votés en loi de finances moins de deux mois plus tôt, dont environ 70,5 millions d'euros pour la seule mission « Agriculture, Alimentation, forêt et affaires rurales ».

* 13 Un grand nombre de parlementaires des outre-mer a, depuis, attiré l'attention du ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Tout en indiquant regretter cette situation, M. le ministre Marc Fesneau n'a pas, à ce jour, résorbé cette situation.

* 14 Cf. par exemple l'arrêté du 5 mai 2017 modifiant l'arrêté du 9 avril 2001 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Guyane , consultable via le présent lien.

* 15 Il s'agit d'une forêt relevant d'une section de commune, au sens de l'article L. 2411-1 du Code général des collectivités territoriales : « Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. »

* 16 La loi n° 2001-602 d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 est consultable via le présent lien.

* 17 Code de bonnes pratiques sylvicoles.

* 18 Règlement type de gestion.

* 19 Plan simple de gestion.

* 20 Cf infra.

* 21 « Programme de reconnaissance des certifications forestières ».

* 22 Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.

* 23 Concrètement, ce sont parfois plusieurs millions d'euros de matériel forestier qui sont détruits avec un simple cutter dans des zones.

* 24 Pour une incertitude statistique de l'ordre de 0,6 Mm/an.

* 25 Cf la page de l'IGN à ce sujet : https://foret.ign.fr/themes/attenuation-effet-de-serre.

* 26 Ce rapport est consultable via le présent lien.

* 27 Des facteurs chimiques ayant un impact sur le vivant.

* 28 Il s'agit pour simplifier de petits vers.