N° 604

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 mai 2024

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des finances (1) sur la Cour nationale du droit d'asile (CNDA),

Par M. Christian BILHAC,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Bernard Delcros, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; M. Michel Canévet, Mmes Marie-Claire Carrère-Gée, Frédérique Espagnac, M. Marc Laménie, secrétaires ; MM. Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mme Florence Blatrix Contat, M. Éric Bocquet, Mme Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Carole Ciuntu, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Hervé Maurey, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Teva Rohfritsch, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.

L'ESSENTIEL

Dans le contexte du vote d'un nouveau « pacte migratoire » alors que les États membres de l'Union européenne ont reçu 1,1 million de demandes d'asile en 2023, soit un nombre record depuis sept ans, et de la réforme de la CNDA par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, la présente communication vise à dresser un bilan de la situation de la CNDA et présenter les incidences budgétaires de cette réforme.

I. UNE JURIDICTION QUI A CONSIDÉRABLEMENT GAGNÉ EN EFFICIENCE POUR ATTEINDRE DES DÉLAIS MOYENS DE JUGEMENT SATISFAISANTS

A. UNE JURIDICTIONNALISATION ET UNE PROFESSIONNALISATION SYNCHRONES DE CETTE JURIDICTION UNIQUE SPÉCIALISÉE DANS LE CONTENTIEUX DE L'ASILE

La Cour nationale du droit d'asile est une juridiction administrative spécialisée, créée en 2007, faisant suite à la Commission des recours des réfugiés (CRR). Sa structure et son organisation se sont progressivement adaptées à la hausse du contentieux de l'asile. Elle est composée de 23 chambres, regroupées en 6 sections, et de 32 salles d'audience. Elle s'appuie sur 11 services généraux chargés de gérer les fonctions transversales.

Sur le plan procédural, la réforme la plus importante de la Cour est issue de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, qui a fixé des délais de jugement, de cinq mois pour les formations collégiales, et de cinq semaines pour les formations à juge unique, introduites par cette loi, compétentes pour connaître des recours des demandeurs d'asile dont la demande a été placée en procédure accélérée devant l'Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ou qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité. Le développement des vidéo-audiences, en outre-mer comme en métropole, illustre également la modernisation procédurale de cette juridiction.

B. UNE AMÉLIORATION SIGNIFICATIVE ET SALUTAIRE DES DÉLAIS MOYENS DE JUGEMENT DANS UN CONTEXTE DE PRESSION CONTENTIEUSE TOUJOURS PLUS INTENSE

En l'espace d'une dizaine d'années, le nombre de recours portés devant la Cour a plus que doublé, avec au moins 60 000 recours par an depuis 2021. Pour faire face à cet afflux, la Cour a augmenté ses capacités de jugement grâce, notamment, à des recrutements importants, à la professionnalisation des juges de l'asile soumis à une norme élevée, à un rythme soutenu du traitement des affaires (13 affaires sont inscrites quotidiennement au rôle des 32 audiences), à la dématérialisation des procédures, complétée par des audiences foraines en outre-mer afin de résorber les stocks. Ainsi, depuis 2021, la Cour a un taux de couverture excédentaire, c'est-à-dire qu'elle juge plus d'affaires que le nombre de recours introduits sur l'année.

Le délai moyen global constaté à la CNDA est correct, dans la mesure où il s'établit à 6 mois et 3 jours pour 2023. Il masque toutefois des disparités territoriales, mais aussi selon le type de procédure : tandis que le délai moyen est de 6 mois et 26 jours en procédure normale en 2023, il est de 4 mois et 29 jours pour les procédures accélérées, loin du délai de cinq semaines fixé par le législateur.

Le rapporteur spécial tient à souligner l'importance de la maîtrise de ces délais, dès lors qu'une réduction d'un mois du délai de jugement peut produire une économie de 91 millions d'euros, qui correspond au coût mensuel de la prise en charge des demandeurs d'asile, hors dépenses de santé et d'éducation.

C. UNE EFFICACITÉ PERMISE PAR L'ALLOCATION CONSTANTE DE MOYENS BUDGÉTAIRES ADAPTÉS

Depuis le 1er janvier 2009, la CNDA est rattachée au programme 165 « Conseil d'État et autres juridictions administratives » de la mission « Conseil et contrôle de l'État ». Son budget peut être déduit du croisement de plusieurs documents budgétaires, dont le document de politique transversale « Politique française de l'immigration et de l'intégration » qui mentionne le budget global de la Cour, et l'action 7 du programme 165 dédiée à la CNDA, mais qui ne retrace que les dépenses de personnel.

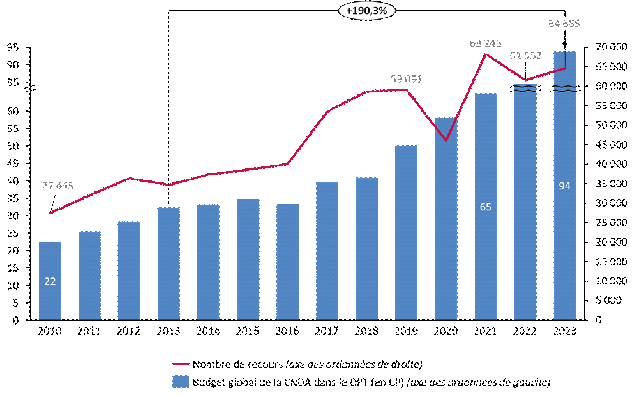

Il ressort qu'en prenant en compte les dépenses exceptionnelles immobilières (relogement de la CNDA avec le tribunal administratif de Montreuil, estimé à 131,6 millions d'euros en mai 2024), qui ont été lissées sur plusieurs années depuis 2018, le budget de la Cour a été multiplié par 4,3 tandis que le nombre de recours a été multiplié par 2,4 de 2010 à 2023.

Évolution du budget global de la CNDA

en miroir de l'évolution du nombre de recours de 2010 à

2023

(en millions d'euros)

Source : Commission des finances du Sénat, d'après les documents de politique transversale

Toutefois, exceptées ces dépenses d'investissement exceptionnelles, les dépenses agrégées de personnel et de fonctionnement suivent globalement l'évolution du nombre de recours puisqu'elles ont été multipliées par 2,8 depuis 2010. Les moyens humains ont particulièrement été renforcés depuis 2018, la Cour captant en 2018 et en 2019 la quasi-totalité des créations de postes du programme 165.

|

Hors dépenses d'investissement exceptionnelles, le budget de la Cour pour 2023 est de |

Suivant l'évolution des recours, le budget de la Cour depuis 2010 a été multiplié par |

Depuis 2020, le budget de la Cour a évolué de |

|

II. UN DÉFI À RELEVER : LA RÉFORME DU CONTENTIEUX DE L'ASILE DOIT ÊTRE MISE EN oeUVRE SANS DÉSTABILISER LES ÉQUILIBRES ATTEINTS CES DERNIÈRES ANNÉES ET DANS LE CADRE D'UN BUDGET CONTRAINT

La loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration prévoit la possibilité pour la Cour de se doter de chambres territoriales, et une compétence de principe du juge unique sauf lorsqu'une question justifie un renvoi en formation collégiale, afin de rapprocher le juge des demandeurs et de réduire les délais de jugement. Elle contient aussi d'autres mesures, plus marginales mais qui pourront avoir des incidences en termes d'efficacité de la Cour et de périmètre budgétaire, avec la spécialisation des chambres et la nouvelle procédure de nomination des assesseurs issus du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) par le vice-président du Conseil d'État.

Si la généralisation du recours au juge unique est motivée par la volonté de réduire les délais, l'étude d'impact du projet de loi est toutefois silencieuse sur les prévisions qui sont concrètement attendues. S'agissant des chambres territoriales, sept seront installées d'ici septembre 2025 dans les cours administratives d'appel en région, hors celles de Paris, Versailles et Douai, afin de permettre d'absorber 30 % du contentieux de l'asile en région. Le chiffrage de leur déploiement est aussi un impensé de la réforme, même si le Conseil d'État a précisé que les dépenses seraient a priori limitées. Tout d'abord, la réforme est opérée à effectifs constants, il n'y aura pas de création de postes, mais des redéploiements grâce à des plans de mutation et des recrutements en région. Par ailleurs, un surcoût des frais d'interprétariat de près d'un million d'euros est envisagé par la CNDA pour 2025, et de 1,5 million d'euros à horizon 2026 lorsqu'un tiers des affaires seront audiencées en région, dès lors que les interprètes y sont rémunérées en moyenne 25 % de plus que ceux intervenant à Montreuil. Enfin, l'organisation d'audiences au sein des cours administratives d'appel va nécessiter des frais de travaux et d'aménagement, pour un budget prévisionnel provisoire de l'ordre d'un million d'euros.

Le rapporteur spécial relève que ces ambitions territoriales sont entreprises alors même que le projet de relogement à Montreuil de la CNDA est encore inachevé. Le redimensionnement à la baisse du projet, à raison des sept chambres territoriales situées en région, permettrait une économie de l'ordre de 2,5 millions d'euros.

En outre, la réforme laisse dans l'ombre d'autres problématiques qui pèsent sur l'efficacité de la Cour comme les formations des juges de l'asile et la gestion des ressources humaines, des moyens de communication avec les avocats qui peinent à s'aligner sur ceux utilisés dans les juridictions administratives de droit commun, ou encore le fort taux de renvoi, qui est encore de 25,8 % en 2023, dont toutes les causes ne sont pas traitées par la réforme.

III. UN ACCOMPAGNEMENT NÉCESSAIRE DE LA RÉFORME DE LA COUR, QUI NE POURRA SE PASSER D'UNE JURIDICTIONNALISATION ACCRUE AVEC UN BUDGET MAÎTRISÉ

La généralisation du juge unique ne saurait se passer d'une définition claire des critères de renvoi en formation collégiale, afin d'assurer un traitement équitable de tous les demandeurs d'asile, d'autant plus dans le cadre de la territorialisation de la Cour. De même, la compétence de principe du juge unique met en lumière l'absence de cadre déontologique global applicable à l'ensemble des juges de l'asile, dès lors que seuls les présidents permanents, qui sont des magistrats administratifs, sont soumis à des obligations d'indépendance et d'impartialité conformément au code de justice administrative. Par ailleurs, la territorialisation de la CNDA ne saurait avoir pour conséquence de disposer d'une justice « au rabais » dans les chambres territorialisées, qu'il s'agisse de l'accès matériel aux salles d'audience, ou encore d'autres défis logistiques intrinsèquement liés aux droits de la défense, tels que l'accès effectif aux avocats en région, aux interprètes et aussi aux membres de la formation de jugement en cas d'audience collégiale. À ce titre, le HCR a mentionné que les viviers d'assesseurs n'étaient pas encore constitués dans toutes les villes.

Enfin, la juridictionnalisation de la Cour doit se perfectionner via le développement d'outils informatiques et de formations des juges adaptées, avec un nombre revalorisé de présidents permanents, dans un cadre budgétaire plus transparent et maîtrisé au niveau de la hausse des recours.