EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Reconnaître la responsabilité de

l'État, réparer les victimes et prévoir la survenue de

pathologies liées au chlordécone

Cet article vise à reconnaître la responsabilité de l'État résultant de l'autorisation de mise sur le marché des produits phytosanitaires à base de chlordécone entre 1972 et 1993.

Il pose un principe de réparation de toutes les victimes du chlordécone, que celles-ci aient été exposées au titre de leur activité professionnelle ou non.

Il prévoit que l'État met en place une campagne nationale de prévention afin d'établir l'existence de la chlordéconémie et instaure un dépistage systématique du cancer de la prostate à partir de quarante-cinq ans pour les populations de Guadeloupe et de Martinique.

La commission n'a pas adopté l'article 1er.

I. L'utilisation du chlordécone est à l'origine d'une imprégnation des populations et des milieux de la Martinique et de la Guadeloupe, sans que l'État n'ait pleinement endossé sa responsabilité ni réparé les dommages causés aux victimes

A. L'utilisation prolongée du chlordécone dans les Antilles : un désastre sanitaire et écologique

1. Durant vingt ans, le chlordécone a fait l'objet d'autorisations successives de mise sur le marché par les autorités sanitaires

Entre 1972 et 1993, la substance active « chlordécone », connue sous diverses appellations commerciales5(*) a été largement utilisée dans les Antilles françaises afin d'éradiquer le charançon du bananier -- un ravageur originaire d'Asie du Sud-Est aux effets néfastes pour les plantations. L'utilisation de cet antiparasitaire agricole dans les cultures bananières résulte de plusieurs autorisations de mise sur le marché délivrées par les autorités sanitaires françaises.

La dangerosité de ce produit a été établie avant même qu'il ne soit autorisé à la vente. Ainsi que le relève le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'impact économique, sanitaire et environnemental de l'utilisation du chlordécone et du paraquat comme insecticides agricoles dans les territoires de Guadeloupe et de Martinique, adopté en fin d'année 20196(*), « à partir de la fin décembre 1968, le comité d'étude des produits antiparasitaires à usage agricole commence à constater la dangerosité », qualifiant le chlordécone de « toxique et persistant ».

Le chlordécone : un insecticide persistant et toxique

Produit synthétisé en 1951, ce n'est qu'en 1958 que le chlordécone est mis sur le marché par Allied Chemical, déjà sous le nom de Képone.

Le chlordécone est un insecticide organochloré toxique, écotoxique et persistant. Considéré comme non biodégradable, le chlordécone a dans l'environnement une demi-vie évaluée entre 250 et 650 ans dans les sols.

La voie orale constitue la principale voie d'absorption de la molécule par l'organisme.

Le rapport d'enquête constate ensuite que le comité d'étude des produits antiparasitaires à usage agricole a déclassé, le 29 janvier 1971, le Képone en le considérant non plus comme un produit toxique, mais uniquement comme un composé dangereux. Cette modification constitue un préalable à la vente de ce phytosanitaire et à sa mise sur le marché.

La commission d'enquête établit également que le comité d'étude (devenu entre-temps la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole toxiques) a prorogé entre 1972 et 1980 l'autorisation provisoire de mise sur le marché du « Képone 5 % ».

À partir de 1981, le Képone cesse d'être produit et commercialisé. Un nouveau produit dénommé « Curlone », composé à 5 % de chlordécone, est mis sur le marché à la suite d'un avis favorable de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole toxiques permettant la délivrance d'une autorisation provisoire de vente.

En raison de dérogations successives7(*), et alors même que la toxicité de ce nouveau produit avait été établie par la commission d'étude à partir de juin 1989, il a continué à être légalement employé dans les bananeraies jusqu'en 1993.

2. L'exposition au chlordécone a eu des effets sur la santé humaine des travailleurs agricoles et potentiellement sur la totalité de la population des Antilles françaises

Avant l'interdiction de mise sur le marché, et dès les années 1970, plusieurs rapports et études avaient alerté sur les risques du chlordécone envers la santé humaine et l'environnement.

Les rapports « Snegaroff » de 19778(*) et « Kermarrec » de 19809(*) ainsi que le classement du chlordécone comme cancérigène possible chez l'homme par le centre international de recherche sur le cancer en 1979 ont mis en lumière tant la pollution des sols et des milieux aquatiques que la présence de la substance tout au long de la chaîne alimentaire.

Pendant vingt ans pourtant, des substances à base de chlordécone ont été utilisées en Guadeloupe et en Martinique, entraînant des effets néfastes pour la santé des populations. Si l'utilisation du chlordécone dans les cultures bananières a exposé en premier lieu les travailleurs agricoles qui ont manipulé et épandu le produit, c'est potentiellement la totalité des habitants des Antilles françaises qui a été affectée par cette substance nocive.

En premier lieu, les travailleurs des bananeraies ont pu être en contact direct avec le chlordécone par trois voies : cutanée (considérée comme la principale voie d'exposition en milieu professionnel agricole), respiratoire (seconde voie d'exposition) et enfin digestive (par contact de la bouche avec les mains contaminées).

Une étude de Santé publique France de 2018 a estimé qu'en 1989, environ 12 735 travailleurs agricoles permanents travaillaient dans les bananeraies. Parmi eux, 9 806 travailleurs ont été exposés au chlordécone lors des traitements des bananeraies10(*). Une nouvelle étude de Santé publique France et de l'Inserm est actuellement conduite sur une cohorte d'environ 13 000 travailleurs exposés au chlordécone afin d'étudier la « mortalité par cause » des travailleurs agricoles des bananeraies, en fonction de leur exposition au composé organochloré.

Si le lien entre exposition au chlordécone et présence de cette substance dans le sang n'est plus à démontrer, l'absence d'étude portant spécialement sur les travailleurs des bananeraies nuit à la détermination causale de préjudices qu'ils ont subis. Aujourd'hui, seul le cancer de la prostate est légalement et scientifiquement reconnu comme une maladie professionnelle liée à l'exposition au chlordécone, par le décret n° 2021-1724 du 20 décembre 2021 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles.

Au-delà des travailleurs des bananeraies, c'est la totalité de la population des Antilles françaises qui est susceptible d'être concernée par une contamination au chlordécone.

L'imprégnation de la population par ce produit phytosanitaire est généralisée, mais contrastée : la molécule du pesticide est certes détectée chez environ 95 % de la population, mais parmi eux, seuls 5 % ont une imprégnation au moins dix fois supérieure à la moyenne selon les données transmises par l'Anses à la rapporteure. Aujourd'hui, il n'est pas établi par un consensus scientifique international que la présence du chlordécone dans le sang est susceptible d'entrainer des pathologies autres que le cancer de la prostate chez certains sujets fortement exposés. La présence d'un taux faible de chlordécone dans le sang n'est pas reconnue comme pathogène.

La rémanence du chlordécone dans les milieux naturels -- sols, cours d'eau et espaces maritimes -- entraine une contamination généralisée et caractérisée de ces espaces. L'incidence environnementale de cette substance a pour effet de contaminer les produits de consommation courante qui s'en retrouvent contaminés : les poissons et crustacés d'eau douce, les oeufs et les viandes hors volailles sont identifiés comme les aliments qui présentent la plus forte concentration de chlordécone11(*).

La présence de la substance dans ces aliments de consommation courante peut expliquer l'imprégnation de la population antillaise.

Le degré d'exposition et d'imprégnation à la substance s'apprécie scientifiquement en fonction d'une valeur toxicologique de référence (VTR)12(*). Afin de détecter la présence du chlordécone dans l'organisme, il est procédé à des prélèvements sanguins afin de déterminer un taux de « chlordéconémie » (correspondant à la concentration de chlordécone mesurée dans le sang à un instant donné).

B. Une reconnaissance symbolique de la responsabilité de l'État

Dans une déclaration du 27 septembre 2018 à Morne-Rouge en Martinique, le Président de la République Emmanuel Macron estimait que « l'État doit prendre sa part de responsabilité dans cette pollution et doit avancer dans le chemin de la réparation et des projets »13(*).

La reconnaissance verbale de la responsabilité de l'État par le plus haut personnage de l'État constitue un moment clef qui ne semble toutefois pas suffisant pour les victimes et les habitants des Antilles françaises exposés au chlordécone au quotidien. Dans une décision du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a reconnu la carence fautive de l'État dans le contrôle de la mise en vente de pesticides à base de chlordécone14(*). Il a également retenu la responsabilité de l'État en raison de négligences répétées conduisant à homologuer ces pesticides sans démontrer leur innocuité sur la santé des populations, des cultures et des animaux ainsi qu'en autorisant la poursuite des ventes même après retrait de l'homologation.

Cette reconnaissance par les juridictions était fortement attendue par les victimes et les associations des victimes. Elle ouvre la voie à la réparation des personnes exposées au chlordécone.

Par ailleurs, plusieurs initiatives parlementaires législatives ont proposé de reconnaître politiquement et juridiquement la responsabilité de l'État. Ainsi, le 29 février 2024, l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi du député Elie Califer, visant à reconnaître la responsabilité de l'État et à indemniser les victimes du chlordécone15(*). L'article 1er de ce texte reconnaissait la responsabilité de la République française « dans les préjudices sanitaires, moraux, écologiques et économiques subis par les territoires de Guadeloupe et de Martinique et par leurs populations ».

La responsabilité de l'État dans ses missions de police sanitaire et de contrôle de mise sur le marché de produits phytosanitaires nocifs a, dans un récent arrêt du 11 mars 2025 de la cour administrative d'appel de Paris, été confirmée.

L'arrêt de la cour administrative d'appel

de Paris :

confirmer la reconnaissance de la responsabilité de

l'État

Le 11 mars 2025, la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur un arrêt du tribunal administratif de Paris du 24 juin 2022, a confirmé la responsabilité pour faute de l'État. Elle a relevé plusieurs carences fautives :

- négligences fautives en autorisant la vente et en homologuant les produits contenant du chlordécone ;

- en n'organisant pas la collecte du reliquat de stocks du produit Curlone ;

- en mettant en place tardivement des contrôles afin de rechercher la présence de traces de chlordécone dans l'environnement et dans la chaîne alimentaire ;

- enfin, en manquant à son devoir d'information à l'égard des populations.

Aujourd'hui, la responsabilité de l'État est largement admise juridiquement sur le fondement de fautes, mais elle n'a jamais fait l'objet d'une reconnaissance politique solennelle.

C. Une indemnisation strictement circonscrite aux victimes exposées à titre professionnel au chlordécone

Aujourd'hui, les victimes du chlordécone peuvent principalement obtenir réparation de leur préjudice au titre du fonds d'indemnisation des victimes de pesticide (FIVP). Ce fonds, institué par l'article 70 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2020 permet une indemnisation des assurés relevant des couvertures des accidents du travail et maladies professionnelles. Il prend également en charge les enfants exposés durant la période prénatale du fait de l'activité professionnelle de la mère ou du père, ainsi que leurs ayants droit depuis le 1er janvier 202316(*).

Ce fonds a vocation à assurer la réparation forfaitaire des dommages subis par l'ensemble des personnes dont la maladie est reconnue comme étant liée à une exposition professionnelle aux pesticides ; le chlordécone entre dans le champ de cette qualification. En conséquence, il ne permet pas l'indemnisation de victimes exposées au titre de l'alimentation via la contamination des cours d'eau, des nappes souterraines, des sols et des espaces maritimes.

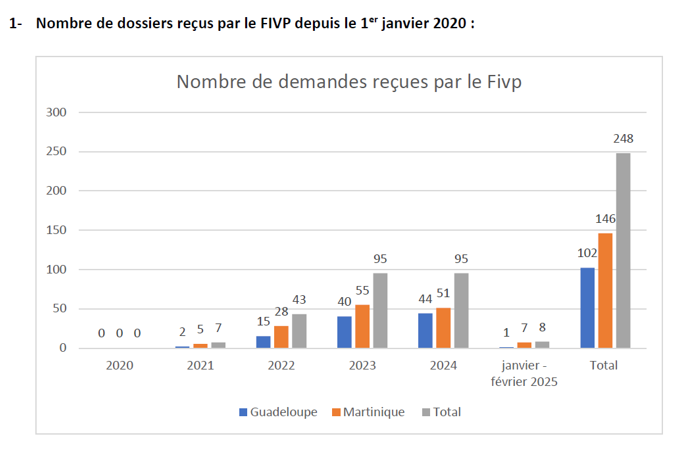

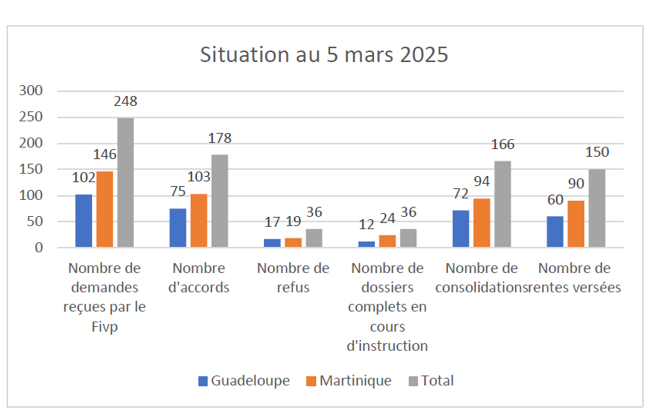

D'après les données transmises par la direction de la sécurité sociale (DSS) à la rapporteure, depuis la création du fonds et à la date de mars 2025, 248 demandes d'indemnisation ont été déposées par des personnes exposées au chlordécone. Parmi elles, 178 ont obtenu une décision favorable d'indemnisation, alors que 36 ont vu leur demande être rejetée en raison de dossiers incomplets ou ne répondant pas aux critères fixés par le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides (FIVP). Environ 63 % des demandes étaient formulées au titre du cancer de la prostate.

II. Reconnaître la responsabilité de l'État dans les dommages causés par le chlordécone et mettre en oeuvre une politique d'information et de prévention des populations

A. La reconnaissance juridique de la responsabilité de l'État : une mesure d'apparence symbolique, mais indispensable pour les victimes

L'article 1er prévoit la reconnaissance par l'État de sa responsabilité dans les « préjudices moraux et sanitaires » subis par les populations de Guadeloupe et de Martinique. Les préjudices retenus dans cette formulation sont moins extensifs que ceux reconnus par la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale en février 2024. Cette dernière prévoyait en effet également la reconnaissance des « préjudices écologiques et économiques ».

B. Indemniser largement les victimes de contamination au chlordécone

L'article 1er prévoit que peuvent prétendre à indemnisation « toutes les victimes » contaminées par le chlordécone, à la fois les travailleurs des bananeraies, mais supposément aussi l'ensemble de la population.

Cette indemnisation concernerait ainsi également supposément les personnes attestant d'une présence de chlordécone dans le sang.

C. Mettre en place une campagne généralisée de détection du chlordécone dans le sang à l'ensemble du territoire national

Dans le cadre du plan chlordécone IV (2021-2027) présenté le 5 février 2021, des tests gratuits visant à mesurer le taux de chlordécone dans le sang sont à disposition de l'ensemble de la population de Guadeloupe et de Martinique. Cet examen est pris en charge à 100 % par l'agence régionale de santé.

Cet article de la proposition de loi prévoit que l'État met en place une campagne de prévention sur l'ensemble du territoire national afin de mettre en avant l'existence de la « chlordéconémie ».

D. Dépister systématiquement le cancer de la prostate chez les hommes de 45 ans et plus résidants en Guadeloupe et en Martinique

Enfin, l'article 1er prévoit de mettre en place une campagne de dépistage généralisée du cancer de la prostate pour les hommes de 45 ans et plus habitant en Guadeloupe et en Martinique.

Cette campagne de dépistage ne se limite pas aux hommes ayant travaillé dans les bananeraies entre 1972 et 1993.

III. La position de la commission : une responsabilité et une réparation à mûrir

À l'éclairage des auditions, il est apparu que l'article 1er dans sa rédaction initiale posait plusieurs difficultés.

D'une part, ainsi que le relèvent les décisions des juridictions administrative et judiciaire, il apparaît que l'État ne peut être considéré comme l'unique responsable de l'entièreté des préjudices éprouvés par la population des Antilles françaises. La cour administrative d'appel de Paris, comme le tribunal judiciaire de Paris dans son ordonnance de non-lieu du 2 janvier 202317(*), a relevé qu'un certain nombre d'acteurs économiques (distributeurs, organisations professionnelles) avaient également une part de responsabilité dans la pollution au chlordécone. Du reste, c'est l'approche qui est retenue dans le cadre des victimes de l'amiante, les victimes pouvant également rechercher la responsabilité des employeurs pour « faute-inexcusable ».

D'autre part, le principe de l'indemnisation retenu par l'article 1er prévoit une réparation de l'ensemble de la population, que la contamination ait eu lieu ou non dans le cadre d'une activité professionnelle. Or, en l'état actuel des connaissances scientifiques, il n'est pas démontré que les personnes exposées au chlordécone en dehors du cadre professionnel présentent des risques de contracter une maladie particulière imputable directement au chlordécone. Le consensus scientifique international ne reconnaît que le lien entre le risque de développer un cancer de la prostate et le contact avec le chlordécone.

En outre, l'article 1er prévoit de mettre en place une campagne de prévention sur l'ensemble du territoire afin de mettre en avant l'existence de la chlordéconémie. Cette mesure, circonscrite au territoire de Guadeloupe et de Martinique est pertinente. Elle est néanmoins déjà organisée et déployée dans le cadre du plan chlordécone IV (2021-2027). Le fait que le chlordécone n'ait jamais été utilisé comme produit phytosanitaire sur le territoire hexagonal ni dans d'autres territoires ultramarins, justifie de ne pas étendre davantage ce dispositif.

Enfin, le dépistage systématique du cancer de la prostate pour les personnes de plus de 45 ans est une mesure qui n'est pas préconisée par les autorités sanitaires. Le site de l'Institut national du cancer précise qu'« aujourd'hui, le bénéfice du dépistage du cancer de la prostate n'est pas clairement démontré (...) il n'existe pas en France, ni dans aucun autre pays, de programme national de dépistage du cancer de la prostate mis en place par les autorités de santé et qui s'adresserait à tous les hommes de manière systématique ». En conséquence, en l'absence de données scientifiques faisant état de l'intérêt de ce dépistage, la commission n'a pas souhaité le rendre systématique.

La commission n'a, en conséquence, pas adopté l'article 1er.

Article 2

Réparer les préjudices des

personnes exposées au chlordécone

dans les territoires des

Antilles françaises

Cet article poursuit l'objectif de réparer intégralement les personnes exposées au chlordécone résidantes ou ayant résidé en Guadeloupe et Martinique entre 1972 et 1993 qui ont contracté dans ce cadre une maladie. Cette réparation n'est pas seulement destinée aux travailleurs des bananeraies, mais également à leurs ayants droit s'ils sont décédés et potentiellement à la totalité de la population des Antilles françaises.

Il vise également à réparer intégralement le préjudice d'anxiété des populations exposées au chlordécone.

Il prévoit par ailleurs à indemniser intégralement les parents dont les enfants ont été exposés in utero au chlordécone et ont contracté par la suite des pathologies.

Enfin, l'article prévoit que les demandeurs peuvent bénéficier du concours de l'administration afin d'établir la preuve qu'ils ont résidé ou séjourné dans les territoires concernés.

La commission n'a pas adopté l'article 2.

I. La réparation des populations exposées au chlordécone est déjà possible dans certaines conditions

A) Une réparation principalement orientée vers les travailleurs des bananeraies

1. L'indemnisation des populations exposées au chlordécone se concentre sur la réparation des dommages des travailleurs agricoles

Le régime d'indemnisation des victimes du chlordécone est aujourd'hui quasi exclusivement destiné aux travailleurs des bananeraies. Ces derniers peuvent obtenir réparation au titre du fonds d'indemnisation des victimes de pesticide (FIVP) institué par l'article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. La création de ce fonds fait suite à un travail au long cours qui a débuté huit ans auparavant à la faveur d'une mission commune de contrôle rapportée par la sénatrice Nicole Bonnefoy18(*). Donnant suite à ce travail d'évaluation, elle avait déposé, à l'été 2016, une proposition de loi portant indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, qui instituait un fonds d'indemnisation ad hoc19(*).

Aux termes des articles L. 723-13-3 et R. 723-24-7 du code rural et de la pêche maritime, le FIVP est rattaché à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA).

Lorsque la demande d'indemnisation adressée au FIVP porte sur une maladie professionnelle liée aux pesticides et notamment au chlordécone, le demandeur doit au préalable solliciter cette reconnaissance auprès de sa caisse d'affiliation (CPAM, caisse de mutualité sociale agricole [MSA], caisse générale de la sécurité sociale, caisse locale d'assurance accidents agricoles d'Alsace-Moselle). Cette demande doit être formulée dans un délai de 2 ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien possible entre la maladie détectée et l'activité professionnelle. La demande est ensuite transmise pour expertise à la caisse MSA Mayenne Orne Sarthe, qui est délégataire pour la gestion de l'instruction des demandes de reconnaissance de maladies professionnelles des victimes et la détermination du taux d'incapacité en cas d'accord de prise en charge.

Lorsque les travailleurs exposés au pesticide ne remplissent pas les conditions inscrites dans les tableaux de maladies professionnelles ou dont la maladie n'est pas reconnue et dont le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 25 %, le comité de reconnaissance des maladies professionnelles (CRMP) du FIVP est saisi pour statuer sur cette demande.

En 2023, le FIVP a reçu au titre de la reconnaissance de maladies professionnelles 53 dossiers en provenance de la Martinique (soit 7,9 % de l'ensemble des demandes adressées au fonds) et 40 dossiers pour la Guadeloupe (soit 5,96 % des dossiers).

Source : Direction de la sécurité sociale

Source : Direction de la sécurité sociale

2. Une réparation forfaitaire

L'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale pose le principe d'une indemnisation forfaitaire, à la demande des victimes, en réparation des maladies causées par les pesticides tels que définis par la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 200920(*) faisant ou ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché en France.

La nature et le montant des prestations et indemnités perçues dans le cadre du FIVP sont fixés et déterminés selon les règles d'indemnisation prévues par le régime de sécurité sociale dont relèvent les intéressés.

B) Une réparation originale des parents au titre de l'exposition prénatale et in utero des enfants exposés au chlordécone

Les parents dont l'activité professionnelle a conduit à l'exposition in utero de leurs enfants aux pesticides peuvent demander réparation des préjudices subis auprès de la commission d'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale (Cievep) du fonds.

Le Cievep statue sur le lien entre la pathologie de l'enfant21(*) et son exposition du fait de l'activité professionnelle de son parent et formule une offre d'indemnisation forfaitaire qui est fixée par un barème défini par un arrêté du 7 janvier 202222(*).

La caisse centrale de la MSA entendue a indiqué à la rapporteure que depuis l'instauration du fonds, le Cievep a reçu 9 demandes émanant des Antilles et rendu 2 avis favorables.

C) Une reconnaissance embryonnaire du préjudice d'anxiété

Le préjudice d'anxiété est une notion juridique relativement récente développée par la Cour de cassation puis par le Conseil d'État.

Dans une décision du 11 mai 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation a reconnu pour la première fois l'existence d'un préjudice d'anxiété pour les travailleurs de l'amiante23(*). Elle a jugé que le fait de vivre dans la crainte constante de développer une maladie grave constituait un dommage psychologique devant être indemnisé. La Cour se fondait notamment sur la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur, au détriment des travailleurs exposés à l'amiante, pour établir un lien entre leurs souffrances et l'existence d'un préjudice. Elle a depuis lors étoffé sa jurisprudence et précisé que le préjudice d'anxiété devait répondre à des critères stricts :

- l'existence d'une « pathologie grave » ;

- des risques importants, documentés et scientifiquement établis ;

- le plaignant doit également apporter une preuve forte de son exposition à une substance dangereuse et de l'existence de son anxiété.

Plus tardivement, le Conseil d'État a également reconnu l'existence d'un préjudice moral résultant de l'anxiété. À l'occasion d'une décision rendue le 9 novembre 2016 sur l'affaire dite du « médiator », il a reconnu la possibilité pour une personne d'être indemnisée, sans être malade, à raison de l'angoisse développée, du fait de l'exposition à un risque et au développement d'une maladie grave, à condition de présenter un caractère direct et certain24(*). Prolongeant cette interprétation, dans un avis rendu le 19 avril 2022, il a précisé qu'une personne exposée à l'amiante dispose d'un délai de 4 ans, à partir du moment où elle a eu connaissance de l'existence d'un risque élevé de développer une maladie grave du fait de cette exposition25(*) pour présenter sa demande d'indemnisation.

La jurisprudence avait été jusqu'alors réticente à reconnaître l'existence d'un préjudice d'anxiété pour les personnes exposées au chlordécone. Par un arrêt du 22 juin 2022, le tribunal administratif de Paris, saisi par 1 241 requérants, avait écarté la qualification de « préjudice moral résultant de l'anxiété » en l'absence « d'élément personnel et circonstancié permettant de justifier le préjudice d'anxiété dont ils se prévalent ».

Récemment, à l'occasion d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris rendue le 11 mars 2025, les juges du fond ont procédé à une appréciation in concreto et reconnu le préjudice moral d'anxiété pour 9 victimes sur environ 1 300 requérants. Celles-ci ont en effet été en mesure d'apporter les preuves de leur préjudice en faisant « état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective à la pollution par le chlordécone des sols, des eaux et de la chaîne alimentaire en Martinique et en Guadeloupe susceptibles de [les] exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, [leur] espérance de vie diminuée, [peuvent] obtenir réparation du préjudice moral tenant à l'anxiété de voir ce risque se réaliser »26(*).

En revanche, les requérants qui se sont limités à faire état « de leur seule inquiétude liée à leur résidence en Guadeloupe ou en Martinique, leur consommation des produits cultivés, élevés ou pêchés localement ou encore de l'eau du robinet [...] ne sont pas fondés à obtenir la réparation d'un préjudice d'anxiété en invoquant la crainte de développer, du fait de leur exposition chronique au chlordécone, des pathologies autres que celles qui, en l'état actuel des recherches médicales et des connaissances scientifiques, sont reconnues comme pouvant résulter de la contamination par le chlordécone ».

Il ressort ainsi de la jurisprudence administrative et judiciaire que la reconnaissance d'un préjudice d'anxiété doit être strictement étayée. Ce préjudice ne saurait faire l'objet d'une présomption a priori ou d'un faisceau d'indices favorables à la reconnaissance automatique d'un tel préjudice.

II. Une volonté de réparer largement les préjudices subis par la population des Antilles françaises

A) Une réparation intégrale du préjudice résultant d'une maladie consécutive à l'exposition au chlordécone

Le I de l'article 2 de la présente proposition de loi prévoit que « toute personne » souffrant d'une maladie, inscrite sur une liste établie par décret en Conseil d'État, prise en fonction de l'état des connaissances et des travaux reconnus par la communauté scientifique internationale et résultant d'une exposition au chlordécone peut obtenir réparation de son préjudice.

Il prévoit que cette réparation est « intégrale », c'est-à-dire qu'elle est censée replacer la victime dans la situation qui serait la sienne si le dommage ne s'était pas produit. À cet égard, l'ensemble des chefs de préjudice doivent être intégrés au calcul de l'indemnité, qu'il s'agisse de préjudice économique, physique ou encore moral.

Il précise en outre que la demande de réparation doit être formulée soit :

- dans les six ans suivant la promulgation de la proposition de loi pour les personnes souffrant d'une maladie résultant d'une exposition au chlordécone lorsque la maladie s'est manifestée avant la promulgation de la loi ;

- dans un délai de six ans suivant le déclenchement de la maladie lorsqu'elle s'est déclenchée après la promulgation de la loi.

B) Une réparation qui s'étend aux ayants droit

Le II de l'article 2 étend aux ayants droit d'une personne décédée en raison de son exposition au chlordécone la possibilité d'obtenir réparation dans les conditions fixées par la présente loi.

La demande formulée par les ayants droit pour les personnes décédées doit intervenir avant le 31 décembre de la sixième année qui suit la promulgation de la loi. En revanche, les demandeurs dont le proche est décédé antérieurement à la promulgation de la présente loi disposent jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit le décès pour formuler une demande en réparation.

Le texte ne précise pas la liste des ayants droit concernés par le dispositif. En procédant à un raisonnement analogue avec le régime aujourd'hui applicable aux victimes et ayants droit de l'amiante, sont fondés à demander réparation :

- le conjoint survivant (marié, pacsé ou en concubinage depuis 2 ans à la date du décès) ;

- les enfants et ascendants ;

- dans certains cas les petits enfants, frères et soeurs de la victime.

C) Une réparation latitudinaire du préjudice d'anxiété

Le III de l'article 2 prévoit d'indemniser toute personne souffrant d'un préjudice d'anxiété résultant d'une exposition au chlordécone. Cette réparation est « intégrale » et vise les personnes qui ont résidé ou séjourné en Guadeloupe ou en Martinique au moins cinq ans entre le 1er janvier 1972 et 1er janvier 1992, période durant laquelle était légalement autorisée l'utilisation du chlordécone dans les Antilles françaises. La demande de réparation doit être présentée dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente proposition de loi.

D) Une réparation intégrale pour les parents des enfants exposés de manière prénatale au chlordécone

Le IV de l'article prévoit que les parents des enfants exposés in utero au chlordécone ayant contracté des maladies consécutives à cette exposition peuvent obtenir une réparation intégrale de leur préjudice.

Il prévoit cette indemnisation à condition que l'intégralité de la grossesse se soit déroulée sur le territoire de Guadeloupe ou de Martinique entre le 1er janvier 1972 et 1er janvier 1992.

E) L'administration concourt à la détermination du préjudice subi

Le V de l'article 2 prévoit que le demandeur ayant formulé une demande indemnitaire peut obtenir le concours de l'administration afin d'établir la preuve qu'il a résidé ou séjourné dans les territoires concernés pour répondre aux conditions d'indemnisation fixées par le présent article.

III. La position de la commission : une réparation latitudinaire aux effets de bord non quantifiables

À l'éclairage des auditions préparatoires, l'article 2 dans sa rédaction initiale posait plusieurs difficultés.

D'une part, la réparation de toute personne imprégnée au chlordécone n'est pas alignée sur l'état des connaissances scientifiques. Seul le cancer de la prostate est aujourd'hui reconnu comme une maladie directement imputable à une exposition prolongée et forte au chlordécone. Or, celui-ci fait déjà l'objet d'une indemnisation par le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides (FIVP). Dès lors, en l'absence d'autres maladies clairement identifiées, la détermination d'une liste de pathologies prise par décret en Conseil d'État afin de dresser le périmètre des maladies ouvrant droit à réparation semble prématurée. Par le passé, le législateur s'est toujours adossé à un consensus scientifique solidement établi et indubitable pour consacrer des fonds de réparation. À l'occasion de la création du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva), ou encore du comité d'indemnisation des victimes d'essais nucléaires (Civen), il a pu bénéficier de près d'un demi-siècle de connaissances scientifiques pour forger sa conviction. Aussi, en prudence, la commission considère qu'il est nécessaire d'attendre un enrichissement éventuel des données scientifiques pour élargir le champ des pathologies indemnisables.

D'autre part, bien que le préjudice d'anxiété puisse être une réalité éprouvée par des victimes exposées au risque de survenue d'une maladie, le dispositif envisagé apparaît mal calibré. Il pose en premier lieu une difficulté méthodologique, dans la mesure où le préjudice moral d'anxiété est une notion purement jurisprudentielle maniée par le juge avec finesse et précaution. L'appréciation de ce préjudice repose sur une appréciation in concreto de cas individuels, ce qui semble difficilement compatible avec un comité d'indemnisation des victimes amené à recevoir un nombre conséquent de dossiers d'indemnisation. Il interroge également sur le périmètre géographique et temporel retenu. La seule présence sur un territoire à une période donnée ne semble pas suffisante pour justifier d'un préjudice d'anxiété, c'est ce qu'a d'ailleurs jugé la cour administrative d'appel de Paris dans son arrêt précipité du 11 mars 2025.

Par ailleurs, la proposition de loi ne permet pas d'avoir, en l'absence d'étude d'impact, une évaluation budgétaire de ce régime d'indemnisation. La commission considère indispensable une estimation financière robuste préalable dans un contexte budgétaire particulièrement contraint.

Enfin, les dernières données établies par l'Anses transmises à la rapporteure ont montré qu'en dépit d'une exposition au pesticide, une part substantielle de la population, 75 % des habitants de Martinique et 86 % des habitants de Guadeloupe, se situent hors d'une situation à risque.

La commission n'a, en conséquence, pas adopté l'article 2.

Article 3

Indemniser sous forme de capital les

victimes du chlordécone

Cet article prévoit d'indemniser les personnes imprégnées par le chlordécone, sans se borner à réparer les dommages subis par les travailleurs des bananeraies afin d'inclure largement la population de Guadeloupe et de Martinique.

La commission n'a pas adopté l'article 3.

I. Aujourd'hui, les travailleurs des bananeraies sont indemnisés au titre des règles de droit commun de la sécurité sociale par le FIVP

Les victimes du chlordécone sont aujourd'hui exclusivement indemnisées au titre de leur maladie professionnelle. L'indemnisation répond alors aux règles de droit commun du régime AT/MP de la sécurité sociale.

Le chlordécone entre dans le champ du tableau 102 « cancer de la prostate provoqué par les pesticides » au régime général et du tableau 61 au régime agricole des maladies professionnelles. Seul le cancer de la prostate est aujourd'hui indemnisé au titre d'une maladie professionnelle imputable au chlordécone.

Si les dossiers de reconnaissance et d'indemnisation au titre d'une maladie professionnelle liée au chlordécone sont instruits par le fonds d'indemnisation des victimes de pesticide (FIVP), les modalités de la réparation répondent des règles de droit commun du régime AT/MP. L'indemnisation prend des formes distinctes selon que le travailleur a continué une activité professionnelle, que sa maladie est consolidée et en fonction de son taux d'incapacité permanente partielle (IPP).

· Le demandeur en situation d'activité professionnelle peut prétendre à une indemnité journalière (ij) pour compenser la perte de salaire jusqu'à guérison complète, consolidation de la maladie ou le décès du bénéficiaire.

· Le demandeur, salarié ou en situation d'inaptitude, peut bénéficier d'une rente ou d'un capital après consolidation de la maladie professionnelle. Lorsque l'IPP est inférieure à 10 % l'indemnité est versée sous forme de capital forfaitaire unique gradué en fonction du taux d'IPP. En cas de taux supérieur à 10 %, la réparation peut être versée sous forme de rente viagère.

En 2023, le montant total des indemnités journalières versées au titre du FIVP s'établi à environ 3 millions d'euros. Les rentes viagères versées au titre du fonds pour cette même année s'établissement à 9 millions d'euros27(*).

D'après les données transmises par la direction de la sécurité sociale à la rapporteure au titre de l'année 2024, toutes pathologies et pesticides confondus -- ce qui inclus sans pouvoir l'isoler le chlordécone -- le montant des indemnités journalières versées aux habitants de Martinique et de Guadeloupe s'établit respectivement à environ 32 270 € et à 685 000 € pour les rentes.

Les régimes ad hoc

d'indemnisation dérogatoire

du droit commun de la

responsabilité civile

Le législateur a, par le passé, instauré plusieurs mécanismes d'indemnisation dérogatoire du droit commun de la responsabilité civile. Prenant la forme de fonds ou de comités, ils visent à indemniser les victimes en présupposant l'existence d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice. L'objectif de ces dispositifs est d'offrir une indemnisation simplifiée et rapide aux victimes.

1. Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva)

L'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 a ouvert la possibilité d'une réparation intégrale pour les personnes ayant obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante sans qu'elles aient à prouver la faute inexcusable de l'employeur mais aussi pour toute personne ayant subi un préjudice en raison d'une exposition à l'amiante sur le territoire national à condition que la maladie figure sur une liste établie par arrêté ministériel.

Le Fiva verse sous forme de rente l'indemnité à la victime ou à ses ayants droit, en fonction d'un taux d'incapacité allant de 5 à 100 %.

2. Le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (Civen)

La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a ouvert la possibilité d'une réparation intégrale pour les personnes souffrant d'une pathologie radio-induite résultant de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français.

Le Civen verse la réparation sous forme de capital.

II. Le dispositif envisage l'instauration d'une indemnisation en capital des victimes ayant valeur de transaction

L'article 3 prévoit que la réparation des préjudices causés par l'imprégnation au chlordécone est versée sous forme de capital. Cette réparation a ainsi vocation à être versée par le « comité d'indemnisation des victimes du chlordécone » (Civic), institué par l'article 4 de la présente proposition de loi.

Le montant de l'indemnité versé tient compte des éventuelles réparations déjà perçues par le demandeur à raison des mêmes chefs de préjudice. Cette précision vise à éviter l'enrichissement sans cause du demandeur.

Il prévoit également que l'acceptation de l'offre formulée par le Civic vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et entraine désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle éteint également la possibilité d'ester en justice à des fins de réparation du même préjudice.

III. La position de la commission : une disposition devenue sans objet en l'absence d'adoption des articles 1er et 2

En cohérence avec le vote de la commission qui n'a pas adopté les articles 1er et 2 de la présente proposition de loi, le dispositif de versement de l'indemnisation prévu par cet article, deviendrait par coordination, sans objet.

La commission n'a, en conséquence, pas adopté l'article 3.

Article 4

Création du comité

d'indemnisation des victimes du chlordécone

Cet article institue une autorité administrative indépendante (AAI), dénommée « comité d'indemnisation des victimes du chlordécone » (Civic), chargé de réparer les victimes du chlordécone.

Il précise la composition du comité, ses missions ainsi que ses règles de fonctionnement.

La commission n'a pas adopté l'article 4.

I. Composition et statut des fonds d'indemnisation : l'absence de modèle unique

A. Le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides (FIVP) : statut et mode de fonctionnement

L'article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a instauré un fonds d'indemnisation des victimes de pesticides (FIVP). Statutairement, il est rattaché directement à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA). Il n'est pas doté d'une personnalité juridique propre.

Le décret d'application n° 2020-1463 du 27 novembre 2020 relatif à l'indemnisation des victimes de pesticides précise son fonctionnement et sa composition. Le fonds est ainsi constitué :

- d'un comité de reconnaissance des maladies professionnelles (CRMP), composé d'un médecin-conseil relevant de la caisse nationale d'assurance maladie, d'un médecin du travail particulièrement qualifié en matière d'exposition aux pesticides et d'un professeur des universités-praticiens hospitalier, qualifié pour ces pathologies ;

- d'une commission d'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale aux pesticides. Elle comprend deux personnes ayant des connaissances particulières dans l'appréciation du risque lié aux pesticides, deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers spécialisés dans les pathologies infantiles liées au développement in utero ;

- d'un conseil de gestion composé de 7 représentants de l'État de ministères distincts28(*), du directeur général de la CCMSA et de la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam), un membre proposé par les associations nationales d'aide aux victimes de pesticides, un membre proposé par les fabricants de pesticides, deux personnalités qualifiées.

B. Formes juridiques des fonds d'indemnisation : l'absence de doctrine statutaire et l'exception du Civen

Le statut juridique des fonds d'indemnisation de victimes n'obéit pas à un modèle unique, de sorte que coexistent aujourd'hui des formes juridiques différentes.

Ainsi, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage (FGAO) institué en 1951 est une « personnalité morale de droit privé ». Il gère, en outre, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), créé par la loi no 90-589 du 6 juillet 1990, qualifié par la jurisprudence administrative comme un « organisme de droit public »29(*). Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva) et l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (Oniam) sont en revanche des établissements publics à caractère administratif (EPA) placés sous la tutelle de ministres.

La composition et les modes de fonctionnement de ces fonds diffèrent également.

Au sein de cet ensemble non homogène, le législateur a consacré par la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, une forme singulière de fonds d'indemnisation. D'abord commission administrative placée auprès du ministre de la défense avec une fonction uniquement consultative, l'article 53 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 a consacré le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (Civen) en tant qu'autorité administrative indépendante (AAI). Issue d'un amendement sénatorial30(*), cette modification visait « à lever tout soupçon de partialité que certains détracteurs de cette loi formulent concernant le rôle décisionnel du ministre de la défense en matière d'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ».

II. Le dispositif envisagé institue une autorité administrative indépendante chargée d'indemniser les victimes du chlordécone

A. Le comité d'indemnisation des victimes du chlordécone (Civic) : une nouvelle autorité administrative indépendante

L'article 4 de la proposition de loi institue une autorité administrative indépendante (AAI) dénommée « comité d'indemnisation des victimes du chlordécone » (Civic). En conséquence, les modalités de fonctionnement ainsi que les règles applicables à cette nouvelle autorité serait régies par les dispositions de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

À cet égard, la durée du mandat des membres composant l'autorité, les règles d'empêchement ainsi que les obligations pesant sur les membres composant l'AAI (dignité, probité et intégrité) doivent être respectées.

L'objectif de cet article est d'instituer une autorité répondant à des règles de droit particulières et strictes afin de garantir l'indépendance des décisions prises par le comité d'indemnisation des victimes du chlordécone.

B. Le Civic : une composition large

Cet article prévoit que le comité d'indemnisation des victimes du chlordécone serait composé de neuf membres nommés par décret, comprenant :

- un président, dont la fonction est assurée par un membre du Conseil d'État ou par un magistrat de la Cour de cassation ;

- huit personnalités qualifiées, quatre femmes et quatre hommes, dont au moins cinq médecins, nommés sur proposition du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) en raison de leurs compétences spécifiques en matière d'épidémiologie et de réparation des victimes. Parmi eux, l'un est nommé sur proposition des associations représentatives des victimes de contamination au chlordécone après avis conforme du HCSP.

Le mandat des membres composant le Civic serait d'une durée de 3 ans, renouvelable une fois, conformément aux dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 20 janvier 2017 relative au statut des autorités administratives indépendantes.

C. Le Civic : poursuivre les droits des victimes du chlordécone

Le Civic, en tant qu'autorité administrative indépendante, serait doté d'une personnalité morale de droit public. Elle serait ainsi titulaire en propre de droits et d'obligations indépendamment des membres qui la composent.

En l'espèce, le III de l'article 4 prévoit que le président du Civic aurait qualité pour agir en justice au nom du comité. Cette possibilité lui permet d'intenter une action afin de poursuivre devant les juridictions les droits des victimes en vue d'obtenir de la part du véritable débiteur de l'obligation juridique le remboursement des sommes versées, notamment dans la situation de responsabilité partagée ou en l'absence de responsable unique identifiable.

La personne condamnée par le juge judiciaire dispose quant à elle de la possibilité de saisir le juge administratif d'une action subrogatoire afin de déclarer l'État partiellement responsable du préjudice et ainsi partager la charge de la réparation.

D. Le Civic : des prérogatives d'investigations fortes

Le Civic aurait pour objet premier d'évaluer les demandes d'indemnisation dans un délai de six mois à compter du dépôt du dossier complet. Pour ce faire, il aurait qualité pour procéder à « toute investigation scientifique ou médicale utile », sans que puisse lui être opposé le secret professionnel conformément aux dispositions de l'article 226-14 du code pénal.

Il pourrait également requérir communication de tout renseignement nécessaire à l'instruction de la demande par les services de l'État, collectivité publique, organisme gestionnaire de prestations sociales ou assureur.

III. La position de la commission : la consécration du Civic en tant qu'autorité administrative indépendante n'apparaît pas justifiée

La commission salue l'intention de la proposition de loi en tant qu'elle vise, conformément au régime juridique applicable aux autorités administratives indépendantes (AAI), à poser comme principe la dignité, la probité et l'intégrité des membres qui compose cette nouvelle autorité -- le comité d'indemnisation des victimes du chlordécone (Civic).

En l'absence de doctrine arrêtée sur le statut juridique des fonds d'indemnisation, il serait possible d'envisager la forme d'une AAI. Elle ne constituerait pas une nouveauté dans la mesure où le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (Civen) a été érigé en tant que tel par le législateur. Néanmoins, ce choix avait été motivé par l'existence de doutes quant à la partialité du ministère de la défense, directement concerné par les essais nucléaires. En l'espèce, les travaux de la rapporteure n'ont fait apparaître aucun risque comparable, la décision d'indemnisation ne relèverait pas en tout état de cause des autorités sanitaires. La commission estime qu'ériger le Civic en AAI présumerait d'un défaut de partialité, susceptible de fragiliser la légitimité et la crédibilité de la future autorité. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce qu'il requalifie, dans le futur, le Civic en AAI si des manquements au principe d'impartialité étaient constatés.

La commission relève en outre qu'octroyer le statut d'AAI à un fonds d'indemnisation constitue une exception. En règle générale, le législateur préfère la forme d'établissement public administratif (EPA), dont le fonctionnement est moins complexe et davantage pilotable. À cet égard, c'est la solution qu'il a retenue pour les victimes des infections nosocomiales (Oniam) et les victimes de l'amiante (Fiva).

La commission n'a, en conséquence, pas adopté l'article 4.

Article 5

Exonérer d'impôt sur le

revenu les indemnités versées par le Civic

Cet article vise à exonérer de prélèvement au titre de l'impôt sur le revenu les indemnités versées par le comité d'indemnisation des victimes du chlordécone (Civic) institué par la présente proposition de loi.

La commission n'a pas adopté l'article 5.

I. Une règle fiscale injuste appliquée, auparavant, sur les rentes versées aux travailleurs agricoles non-salariés

Depuis l'instauration du fonds d'indemnisation des victimes de pesticides (FIVP) en 2020, l'association « Phyto-Victimes » déplorait l'existence d'une iniquité fiscale entre les salariés, les actifs, les retraités et les non-salariés agricoles. Ces derniers se voyaient appliquer le prélèvement à la source (PAS) au titre de l'impôt sur le revenu par la Caisse centrale de Mutualité sociale agricole (CCMSA) au moment du versement de la rente aux victimes.

En 2023, le député Loïc Prud'homme a interrogé le ministre chargé des comptes publics sur la fiscalité des rentes de maladies professionnelles des victimes de pesticides et spécifiquement pour les non-salariés agricoles31(*). Lors de l'instauration du fonds, la détermination de la fiscalité applicable à cette catégorie spécifique de travailleurs n'avait pas été envisagée. La première alerte du député restée sans réponse, le député Christophe Marion a de nouveau adressé le 12 mars 2024 une question analogue, visant à clarifier le régime fiscal applicable32(*).

En droit fiscal, en vertu des dispositions prévues au 8° de l'article 81 du code général des impôts (CGI), les prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles (AT/MP) salariées sont affranchies en totalité de l'impôt sur le revenu. Dans une décision du 23 octobre 2015, le Conseil d'État a jugé que l'application de l'exonération prévue au 8° de l'article 81 du CGI devait s'appliquer à l'ensemble des rentes versées dans le cadre d'un régime obligatoire de la sécurité sociale33(*).

En revanche, les caisses de Mutualité sociale agricole (MSA) ne faisaient pas application d'un tel principe. Elles s'appuyaient sur une note de l'administration fiscale de 2003 considérant que les rentes AT/MP versées aux chefs d'exploitation ou entreprise agricole devaient être soumises en totalité à l'impôt sur le revenu. Cette doctrine fiscale s'appliquait également au complément d'indemnisation, visé à l'article R. 752-88 du code rural et de la pêche maritime, créé dans le cadre de l'indemnisation des victimes de pesticides.

Par un courrier du 26 juin 2024 adressé au président de l'association Phyto-Victimes, la direction de la législation fiscale a confirmé l'interprétation du Conseil d'État. En conséquence, désormais, sont affranchies en totalité de l'impôt sur le revenu les rentes versées aux assurés non-salariés des professions agricoles ainsi que les rentes versées en réparation des maladies causées par des pesticides faisant ou ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la République française.

II. Le dispositif envisagé prévoit d'exonérer d'impôt sur le revenu les indemnités versées par le Civic

Cet article prévoit d'exonérer d'impôt sur le revenu les indemnités versées par le comité d'indemnisation des victimes du chlordécone (Civic) instauré par l'article 4.

Il prévoit d'introduire à l'article 81 du code général des impôts un 33° quater. Cette mesure est inspirée et analogue aux exonérations fiscales applicables au titre des indemnités versées par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva) à l'article 33 bis de l'article et 33 ter s'agissant des indemnités versées aux personnes souffrant de maladies radio-induites par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (Civen).

III. La position de la commission : une disposition devenue sans objet

En cohérence avec la position exprimée par la commission aux articles 2 et 3 de la présente proposition de loi, le dispositif fiscal prévu par cet article deviendrait sans objet.

La commission n'a, en conséquence, pas adopté l'article 5.

Article 6

Gage financier

Cet article vise à gager financièrement les dispositions de la proposition de loi.

Le dispositif prévoit d'instituer une taxe additionnelle de 15 % sur les bénéfices générés par l'industrie des produits phytosanitaires pour les sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros

La commission n'a pas adopté l'article 6.

I. Le législateur a déjà consacré une taxe ad hoc assise sur les produits phytopharmaceutiques

Le principe du pollueur-payeur, défini tant à l'article 4 de la Charte de l'environnement qu'à l'article 191 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, pose le principe d'une contribution à la réparation des dommages causés à l'environnement.

L'article 104 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2024 a créé un article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime instituant une taxe sur les produits phytopharmaceutiques bénéficiant, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis de commerce parallèle.

Cette taxe initialement plafonnée à 0,3 % du chiffre d'affaires est due chaque année. Elle est assise, pour chaque produit phytopharmaceutique, sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des ventes réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes des produits qui sont expédiés vers un autre État membre de l'Union européenne ou exportés hors de l'Union européenne.

L'article 70 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 a modifié le taux de la taxe et précisé son affectation. Le taux de la taxe sur les produits phytosanitaires, initialement plafonné à 0,3 %, a été relevé à 3,5 %, et partiellement affecté au fonds d'indemnisation des victimes de pesticides (FIVP) aux fins de la prise en charge des réparations versées aux personnes concernées.

II. Le dispositif envisagé, un gage qui instaure une taxe additionnelle sur les bénéfices générés par l'industrie des produits phytosanitaires

Cet article a pour objet de gager les dispositions de la présente proposition de loi pour assurer sa recevabilité financière au regard de l'article 40 de la Constitution.

La proposition de loi prévoit d'asseoir la compensation financière pour l'État des dispositions du texte sur deux mécanismes :

- la création d'une taxe additionnelle de 15 % sur les bénéfices générés par l'industrie des produits phytosanitaires pour les sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros ;

- la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. La position de la commission : une disposition devenue sans objet

Ce gage, en l'absence d'adoption des précédents articles de la présente proposition de loi, serait sans objet.

La commission n'a, en conséquence, pas adopté l'article 6.

* 5 Les produits composés de chlordécone ont été commercialisés sous différentes appellations : Képone 5 %, le Musalone, le Curlone.

* 6 Rapport n° 2440 du 26 septembre 2019 de Mme Justine Bénin et M. Serge Letchimy au nom de la commission d'enquête sur l'impact économique, sanitaire et environnemental de l'utilisation du chlordécone et du paraquat comme insecticides agricoles dans les territoires de Guadeloupe et de Martinique de l'Assemblée nationale.

* 7 Ainsi que le relève le rapport d'enquête susmentionné, page 41 : « La première est une autorisation du sous-directeur de la protection des végétaux, au nom du ministre de l'Agriculture, datée du 6 mars 1992 autorisant l'usage du "Curlone" à titre dérogatoire jusqu'au 28 février 1993. Le 25 février 1993, de nouveau, le sous-directeur de la protection des végétaux délivre une deuxième dérogation qui permet à l'ensemble des planteurs de bananiers l'usage du reliquat de "Curlone" jusqu'au 30 septembre 1993 ».

* 8 Ce rapport a été établi dans le cadre d'une mission de l'Institut national de la recherche agronomique, il a mis en évidence l'existence de la pollution des sols des bananeraies et des milieux aquatiques environnants par les substances organochlorées.

* 9 Ce rapport a souligné la bioaccumulation des substances organochlorées dans l'environnement, il a relevé l'accroissement de la concentration en perchlordécone dans la chaîne alimentaire et a attiré l'attention sur le chlordécone dans le but de cerner avec précision sa présence dans l'environnement.

* 10 Santé publique France, Études et enquêtes, octobre 2018, « Évaluation des expositions professionnelles aux pesticides utilisés dans la culture de la banane aux Antilles et description de leurs effets sanitaires ».

* 11 Anses, décembre 2017, Exposition des consommateurs des Antilles au chlordécone, résultats de l'étude Kannari.

* 12 La valeur toxicologique de référence (VTR) est une métrique utilisée pour évaluer les risques liés à l'exposition de la population générale à des substances chimiques. Elle est utilisée à la fois par les organismes scientifiques tels que l'institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) et l'agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), et par l'assurance maladie dans ses examens et test sanguins notamment en matière de chlordéconémie.

* 13 Point presse du Président Emmanuel Macron dans une exploitation agricole en Martinique, 27 septembre 2018 https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2018/09/27/point-presse-du-president-emmanuel-macron-dans-une-exploitation-agricole-en-martinique.

* 14 Tribunal administratif de Paris, 24 juin 2022, n° 2006925/6-2, 2 107 178/6-2 et 2 126 538/6-2

* 15 Proposition de loi n° 2061 (16e législature) déposée le mardi 16 janvier 2024 visant à reconnaître la responsabilité de l'État et à indemniser les victimes du chlordécone.

* 16 Article 95 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

* 17 Voir sur ce point les éléments relatés dans l'ordonnance de non-lieu rendue le 2 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris : « De cette chronologie, il ressort qu'en 1981, les établissements de Laguarigue dirigés par Yves Hayot ont obtenu une autorisation provisoire pour le "Curlone" sans présenter de dossier sur les conséquences environnementales, ni même produire de dossier toxicologique autre que celui, très succinct, de la Seppic, que l'autorisation provisoire de vente ainsi obtenue a pu être utilisée jusqu'en 1986 sans examen des instances ministérielles compétentes, que l'homologation délivrée en 1986 l'a été, toujours en l'absence d'un dossier toxicologique, sous la pression du lobby des grandes organisations de planteurs sur la base d'arguments plus économiques qu'agronomiques (...). Sur la période 1990 à 1993, on constate que les établissements de Laguarigue toujours dirigés par Yves Hayot ont profité de l'annonce d'une pénurie prochaine d'un produit dont ils étaient titulaires du brevet pour faire une opération commerciale exceptionnelle et commander 1 560 tonnes de "Curlone" qui pouvaient couvrir les besoins des agriculteurs pour une durée de quatre à cinq années. S'étant fait élire Président du plus important groupement de planteurs, la Sicabam, Yves Hayot a su mobiliser toutes les ressources à sa disposition pour convaincre, ses pairs et clients, les dirigeants des grandes organisations de planteurs, avec le soutien « scientifique » d'un organisme de recherche en partie subventionné par la profession, l'Irfa, que le "Curlone", apprécié pour sa facilité d'utilisation et sa réelle efficacité contre le charançon, était un produit irremplaçable qui devait être défendu contre les technocrates parisiens ».

* 18 Rapport n° 42 (2012-2013), de Mme Nicole Bonnefoy, fait au nom de la mission commune d'information sur les pesticides et leur impact sur la santé et l'environnement, 10 octobre 2012.

* 19 Proposition de loi n° 792 (2015-2016) du 16 juillet 2016, portant indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques.

* 20 Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

* 21 Le Cievep a notamment reconnu le lien entre l'exposition professionnelle aux pesticides des parents et les tumeurs cérébrales, leucémies, hypospadias, fentes labio-palatines, et des troubles du neuro-développement.

* 22 Arrêté du 7 janvier 2022 fixant les règles de réparation forfaitaire des enfants exposés aux pesticides durant la période prénatale du fait de l'activité professionnelle de l'un de leurs parents mentionnés au c du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale.

* 23 Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 mai 2010, 09-42.241 09.

* 24 Conseil d'État, 1/6, 9 novembre 2016, Bindjouli, n° 393108.

* 25 Conseil d'État, avis, ACAATA, n° 457560.

* 26 Cour administrative d'appel de Paris, 11 mars 2025, n° 22PA03906.

* 27 Rapport d'activité du FIVP au titre de l'année 2023, p. 35-36.

* 28 Les sept représentants de l'État sont : deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ; deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ; un représentant du ministre chargé de la santé ; un représentant du ministre chargé du budget ; un représentant du ministre chargé du travail.

* 29 Conseil d'État, 7/2, 22 mai 2019, n° 427786.

* 30 La consécration du CIVEN en tant qu'autorité administrative indépendante est issue d'un amendement de la sénatrice Corinne Bouchoux, amendement n° 26 rect.

* 31 Question écrite n° 12465 (16e législature), M. le député Loïc Prud'homme, 31 octobre 2023.

* 32 Question écrite n° 15920 (16e législature), M. le député Christophe Marion, 12 mars 2024.

* 33 Conseil d'État, 23 novembre 2015, n° 382631.