III. UNE PROPOSITION DE LOI AUX EFFETS JURIDIQUES À PARFAIRE EN L'ÉTAT DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES

A. UN DISPOSITIF JURIDIQUE PEU LISIBLE ET EN DÉCALAGE AVEC LES DÉCISIONS RENDUES PAR LES JURIDICTIONS ET LES RÉGIMES D'INDEMNISATION PRÉEXISTANTS

La commission partage la nécessité d'une reconnaissance juridique forte de la responsabilité de l'État, à la fois pour sa portée symbolique et pour répondre aux attentes légitimes des populations concernées. Elle serait d'autant plus fondée que le Président de la République a ouvert le chemin, en 2018, à cet « aggiornamento » après des années de silence. L'approche retenue par le texte repose sur une responsabilité exclusive, pleine et entière de l'État. Dans leurs récentes décisions, les juridictions administrative et judiciaire, ont retenu une approche plus réaliste. Légiférer alors que l'affaire est encore pendante devant les juridictions, et susceptible d'un pourvoi en cassation, risquerait de fragiliser un contentieux toujours en cours.

Source : Direction de la sécurité sociale

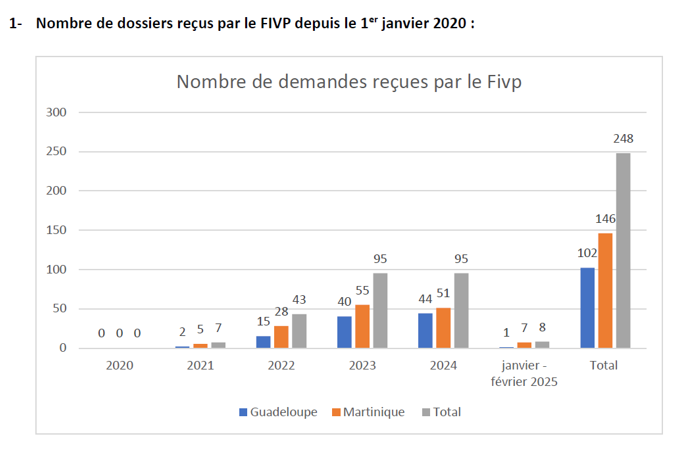

Sans nier l'intérêt d'une indemnisation pour les victimes du chlordécone, la commission relève également le manque d'articulation entre le régime de réparation spécifique proposé par le texte et celui assuré par le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides (FIVP). Ce dernier, fruit d'une initiative sénatoriale de 2020, poursuit sa montée en puissance et rend déjà possible l'indemnisation des victimes professionnelles du chlordécone. La coexistence de fonds d'indemnisation ne serait pas opportune pour la lisibilité et la simplicité de l'action publique.

B. UNE RELATION ENTRE EXPOSITION AU CHLORDÉCONE ET PATHOLOGIES ENCORE MAL DÉFINIE SCIENTIFIQUEMENT

S'il ne fait aucun doute que l'exposition prolongée au chlordécone au-delà de certaines valeurs est un facteur aggravant du développement du cancer de la prostate, ni les études de l'Inserm, de l'Anses ni même le consensus scientifique international ne parviennent à catégoriser clairement les pathologies imputables à l'exposition au chlordécone.

La commission estime que légiférer en l'absence de consensus scientifique robuste ferait courir un risque avéré de sécurité juridique en confrontant l'autorité chargée d'indemniser les victimes à des difficultés d'évaluation insurmontables.

En effet, le « temps de la science » est incompressible. Dans des situations comparables, le législateur, tant dans le cas de l'amiante dont les effets néfastes étaient répertoriés dès les années 1940 que s'agissant des rayonnements ionisants largement documentés par l'UNSCEAR4(*) à partir de 1955, a attendu un demi-siècle pour légiférer avec recul.

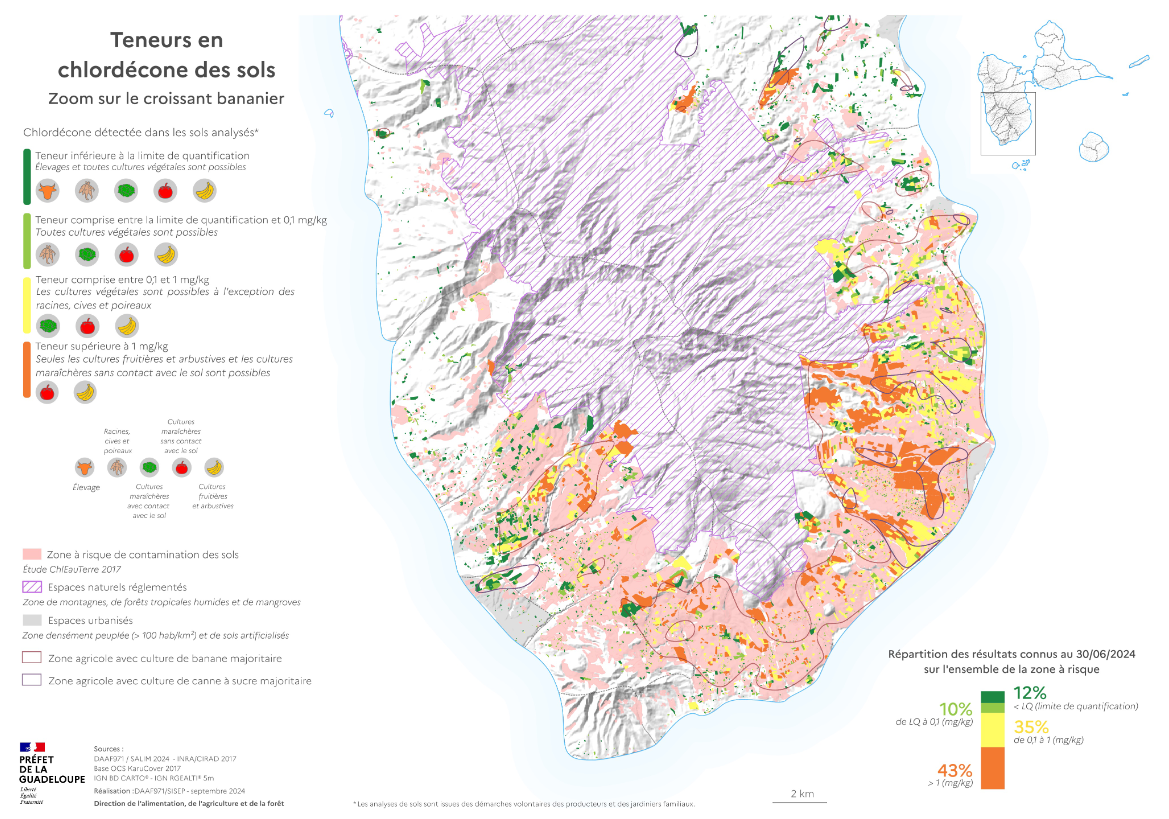

Teneurs en chlordécone dans les sols en

Guadeloupe,

secteur Basse-Terre

Source : Préfecture de la Guadeloupe

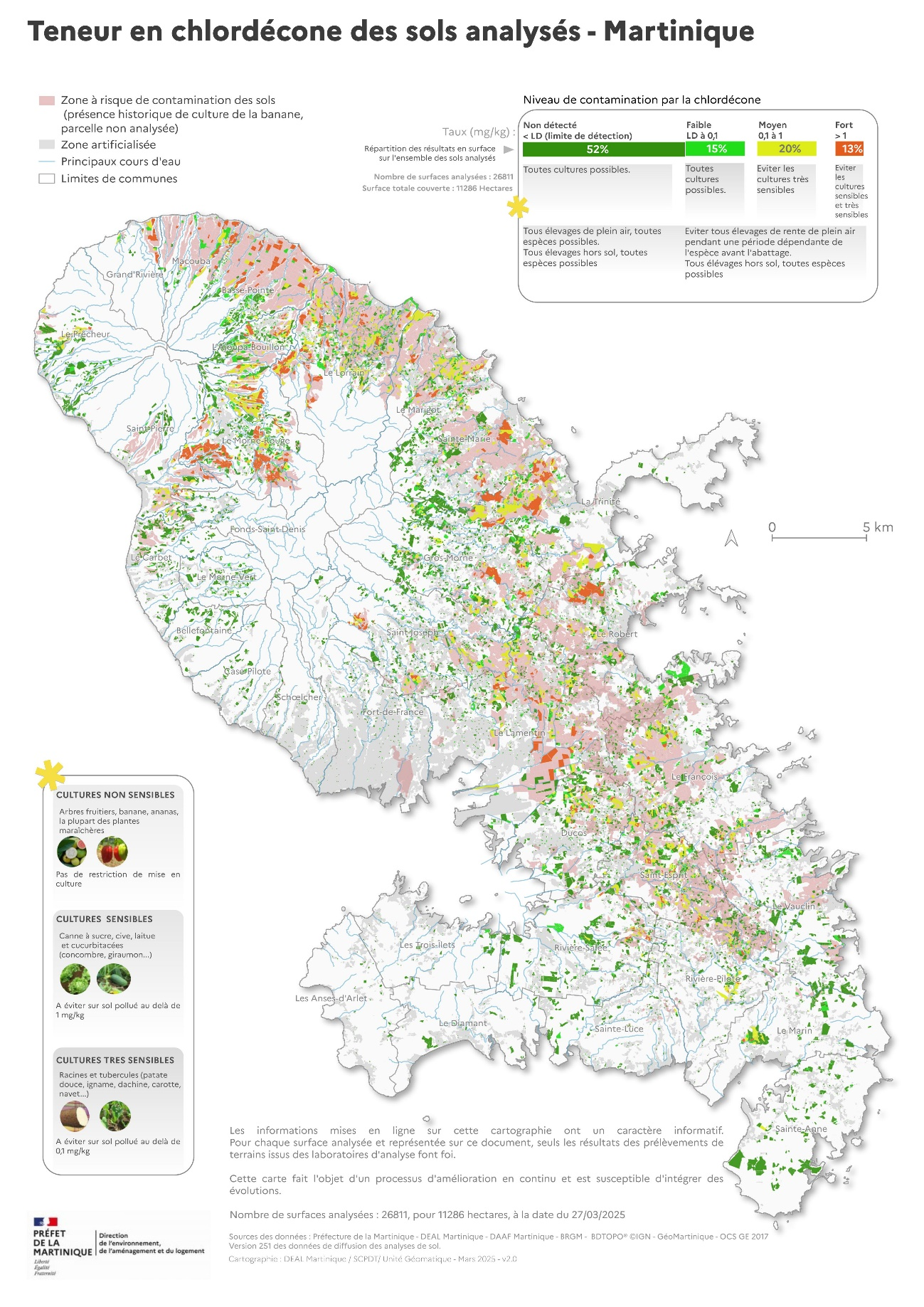

Teneurs en chlordécone dans les sols analysés en Martinique

Source : Préfecture de la Martinique

* 4 Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des rayonnements ionisants.