N° 619

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 mai 2024

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission de l'aménagement du

territoire et du développement durable (1) sur la proposition de

loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à

protéger la

population des risques

liés aux substances

perfluoroalkylées

et

polyfluoroalkylées,

Par M. Bernard PILLEFER,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-François Longeot, président ; M. Didier Mandelli, premier vice-président ; Mmes Nicole Bonnefoy, Marta de Cidrac, MM. Hervé Gillé, Rémy Pointereau, Mme Nadège Havet, M. Guillaume Chevrollier, Mme Marie-Claude Varaillas, MM. Jean-Yves Roux, Cédric Chevalier, Ronan Dantec, vice-présidents ; M. Cyril Pellevat, Mme Audrey Bélim, MM. Pascal Martin, Jean-Claude Anglars, secrétaires ; Mme Jocelyne Antoine, MM. Jean Bacci, Pierre Barros, Jean-Pierre Corbisez, Stéphane Demilly, Gilbert-Luc Devinaz, Franck Dhersin, Alain Duffourg, Sébastien Fagnen, Jacques Fernique, Fabien Genet, Éric Gold, Daniel Gueret, Mme Christine Herzog, MM. Joshua Hochart, Olivier Jacquin, Damien Michallet, Georges Naturel, Louis-Jean de Nicolaÿ, Saïd Omar Oili, Alexandre Ouizille, Clément Pernot, Mme Marie-Laure Phinera-Horth, M. Bernard Pillefer, Mme Kristina Pluchet, MM. Hervé Reynaud, Pierre Jean Rochette, Bruno Rojouan, Mme Denise Saint-Pé, MM. Philippe Tabarot, Simon Uzenat, Mme Sylvie Valente Le Hir, M. Michaël Weber.

Voir les numéros :

|

Assemblée nationale (16ème législ.) : |

2229, 2408 et T.A. 276 |

|

|

Sénat : |

514 et 620 (2023-2024) |

|

L'ESSENTIEL

La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adopté, le 22 mai 2024, sur le rapport de Bernard Pillefer, à l'écoute de toutes les parties prenantes, la proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

Reconnaissant le caractère particulièrement préoccupant de ces « polluants éternels », la commission a estimé que la contamination des milieux naturels et des personnes devait être urgemment endiguée par l'adoption de restrictions transversales de production et d'utilisation des PFAS. Elle a toutefois considéré que cette démarche n'aurait pas les résultats escomptés, d'un point de vue environnemental et industriel, si elle était engagée à l'échelle nationale. La commission a donc manifesté son soutien au projet de restriction en cours de discussion au sein des instances européennes.

Au regard des délais d'instruction de ce projet européen, la commission a approuvé les mesures de restriction proposées par la proposition de loi à l'échelle nationale dès lors qu'elles étaient circonstanciées. Soucieuse d'en garantir la bonne mise en oeuvre, elle a adopté plusieurs amendements pour exclure du champ d'application les produits contenant des traces résiduelles de PFAS et mieux contrôler et sanctionner leur non-respect.

La commission a enfin conforté le volet du texte visant à mieux mesurer l'ampleur des contaminations -- en prévoyant la mise à disposition du public d'une cartographie des quantités de PFAS émises dans les milieux naturels -- et à financer les actions de dépollution -- en clarifiant les modalités d'application de la redevance prévue à l'article 2 et en demandant au Gouvernement la publication d'un plan d'action dédié.

La commission a, en définitive, adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

I. DES SUBSTANCES LARGEMENT UTILISÉES DANS L'INDUSTRIE, S'ACCUMULANT DANS L'ENVIRONNEMENT ET LES ÊTRES VIVANTS, DONT L'IMPACT SANITAIRE EST DE MIEUX EN MIEUX DOCUMENTÉ

A. LES PFAS : DES MOLÉCULES UTILISÉES DANS DE MULTIPLES SECTEURS INDUSTRIELS DEPUIS LES ANNÉES 1950

Les per- et polyfluoroalkylées (PFAS), aussi appelés « polluants éternels », sont des molécules chimiques contenant une chaîne, plus ou moins longue, d'atomes de carbone sur lesquels sont fixés des atomes de fluor. La description de référence donnée à ces substances par l'OCDE englobe plusieurs milliers de molécules.

Au-delà de leurs différences, ces substances constituent une famille cohérente au regard de leurs propriétés, se caractérisant notamment par leur nature antiadhésive, imperméabilisante et résistante aux fortes chaleurs. Pour ces raisons, l'industrie chimique a encouragé leur fabrication et leur utilisation par de multiples secteurs depuis les années 1950.

B. DES PROPRIÉTÉS CONDUISANT À UNE FORTE PRÉSENCE DE CES MOLÉCULES DANS L'ENVIRONNEMENT ET DANS LES ÊTRES VIVANTS

Certaines caractéristiques chimiques des PFAS conduisent à une présence significative de ces molécules dans l'environnement, dans l'eau, dans l'air comme dans le sol du fait :

- d'une forte mobilité et volatilité ;

- d'une très grande persistance, qui n'empêche pas des processus de dégradations chimiques, par lesquels les PFAS se décomposent en d'autres molécules PFAS.

Pour l'heure, la présence des PFAS dans les eaux françaises se caractérise par :

- une contamination générale faible, mais avec quelques « points noirs » (ex. région rhodanienne, Alsace...) ;

- une contamination touchant principalement les masses d'eau souterraines qui accompagnent le cours des fleuves et rivières ;

- une présence importante de certaines substances PFAS [ex. PFOS].

Cette cartographie encore incomplète devrait être renforcée avec l'extension du programme français de surveillance de l'état des eaux.

Les PFAS s'accumulent également dans les êtres vivants, notamment dans les organismes humains. On parle alors de bioaccumulation. Chez les êtres humains, l'exposition aux PFAS se fait principalement par l'eau potable ou les aliments pollués. Les demi-vies des PFAS dans le corps humain -- soit le temps nécessaire pour que la moitié de la substance soit dégradée -- peuvent alors varier de plusieurs jours à plusieurs années.

|

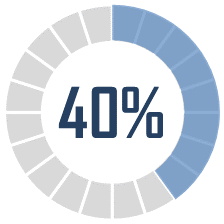

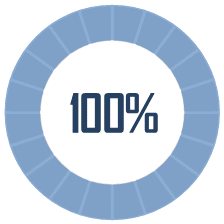

Part de la population française contaminée par sept PFAS |

Part de la population française contaminée par deux PFAS (PFOA et PFOS) |

|

Source : programme de biosurveillance Esteban de Santé publique France |

|

C. DES IMPACTS SUR LA SANTÉ HUMAINE DE MIEUX EN MIEUX DOCUMENTÉS

De nombreuses pathologies sont associées à certains PFAS avec un niveau de certitude élevé : taux élevés de cholestérol, cancers du rein, diminution de la réponse du système immunitaire à la vaccination ou encore diminution du poids des nouveau-nés. La liste des impacts probables ou suspectés s'enrichit continuellement grâce aux travaux scientifiques.

Le degré de nocivité d'un plus grand nombre de PFAS -- ainsi que les effets cumulatifs associés à l'exposition à plusieurs substances -- ne sont pas encore pleinement documentés. Toutefois, les études scientifiques les plus récentes (notamment celle-ci) invitent à considérer tous les PFAS comme une classe chimique unique, même en l'absence de résultats sanitaires précis sur l'ensemble des substances, comme tenu de leur extrême persistance. Ce constat vaut aussi bien pour les PFAS non-polymères que pour les PFAS polymères, dont l'utilisation « devrait ainsi être réduite, sauf dans les cas d'usages essentiels » (comme l'affirme cette étude scientifique).

II. UNE PRIORITÉ : METTRE FIN AUX CONTAMINATIONS EN INTERDISANT LES PFAS, EN PRIORITÉ À L'ÉCHELLE EUROPÉENNE

A. LA NÉCESSITÉ DE POURSUIVRE UNE DÉMARCHE CONCERTÉE À L'ÉCHELLE EUROPÉENNE

Endiguer la production et l'utilisation des PFAS dans les procédés industriels en amont doit être la première priorité afin de prévenir les risques résultant de l'exposition à ces substances.

Pour autant, seule une démarche conduite de façon concertée à l'échelle de l'Union européenne permettra la régulation efficace et le contrôle du recours à ces substances. La règlementation européenne, par le biais du règlement REACH1(*), encadre d'ores et déjà le recours à certaines substances PFAS précisément identifiées. Les propriétés communes partagées par l'ensemble des PFAS ont conduit cinq pays européens2(*), avec le soutien de la France, à initier une démarche de restriction communautaire de l'ensemble des PFAS. Cette proposition est actuellement soumise à la consultation de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), chargée d'examiner les risques associés à ces molécules et d'analyser les conséquences socio-économiques.

Au demeurant, compte tenu du principe de libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur, les tentatives visant à interdire l'utilisation de PFAS à l'échelle d'un pays seront inévitablement contournées et extrêmement difficiles à contrôler. En tout état de cause, elles pourraient même se traduire par un affaiblissement de l'appareil industriel national, fragilisé notamment par la délocalisation de certaines productions, et par un accroissement des importations de produits fabriqués à l'étranger contenant des PFAS.

Dans ce contexte et compte tenu des évidentes fragilités juridiques du texte, la commission suivant son rapporteur ( amt) a supprimé l'article 1er bis A relatif à l'activation de la clause de sauvegarde prévue par le règlement REACH afin d'interdire de façon générale et sans mesure transitoire l'utilisation de PFAS sur le territoire français.

B. DANS L'ATTENTE, DES AVANCÉES PEUVENT ÊTRE CONDUITES DE FAÇON CIRCONSTANCIÉE À L'ÉCHELLE NATIONALE

Pour autant, et au regard du calendrier prévisionnel qui résulte des discussions sur la proposition européenne de restriction (les premières interdictions pourraient entrer en vigueur à horizon 2029-2030), la commission a estimé légitime d'enrichir, dès à présent, notre législation par des mesures de restriction à l'échelle nationale dès lors qu'elles étaient circonstanciées.

Aussi, suivant le rapporteur, elle estime opportun d'interdire rapidement les PFAS pour un certain nombre de produits directement en contact avec le public et pour lesquels des restrictions nationales ne se traduiraient pas par une hausse des importations de produits contenant des PFAS (cosmétiques, textiles), ainsi que dans les farts de ski, compte tenu des rejets directs qu'ils génèrent dans les milieux naturels.

S'agissant des textiles (hors textiles d'habillement), pour lesquels la proposition de loi instaure une interdiction des produits contenant des PFAS d'ici 2030, la commission a souhaité prévoir des exceptions pour les produits répondant à des utilisations essentielles ou pour des produits nécessaires à l'exercice de la souveraineté nationale et pour lesquels il n'existe pas d'alternative ( amt).

Afin de garantir la bonne mise en oeuvre de ces restrictions, conformément à la logique prévalant actuellement dans les réglementations sur les substances chimiques, elle a précisé ( amt) que cette interdiction ne s'appliquerait pas aux produits contenant des traces résiduelles de PFAS, étant entendu que ces substances sont présentes dans un grand nombre de procédés industriels, et notamment dans les joints.

Considérant qu'une interdiction ne saurait être pleinement applicable si elle n'est pas accompagnée de moyens de contrôle et de sanction, la commission a tenu à préciser que le régime de contrôle et de sanctions administratives applicable sera identique à celui mis en place au titre du règlement REACH ( amt).

S'agissant des rejets des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), la commission a approuvé la définition d'une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de PFAS par les installations industrielles, dans l'objectif de tendre vers la fin de ces rejets d'ici cinq ans (article 1er bis). Elle a veillé à ajuster cette trajectoire à la capacité d'analyse des laboratoires en renvoyant à un décret la détermination de la liste des substances concernées par cette trajectoire ( amt).

III. CONTRÔLER LES REJETS DE PFAS EN AVAL ET SE DONNER LES MOYENS DE DÉPOLLUER LE « STOCK » HISTORIQUE

A. SURVEILLER LA PRÉSENCE DES PFAS DANS LES MILIEUX NATURELS

Si restreindre l'utilisation de PFAS en amont doit constituer une priorité, il demeure néanmoins indispensable d'être en capacité de surveiller la présence de PFAS dans les milieux naturels, et notamment dans l'eau, en aval. C'est pourquoi la commission est favorable à ce que le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables inclue le contrôle de la présence de PFAS, ainsi que le prévoit l'article 1er de la proposition de loi. Elle a veillé, dans un souci d'applicabilité du dispositif, à préciser que les substances concernées par ce contrôle soient listées par décret, sans pour autant exclure le contrôle d'autres PFAS techniquement quantifiables, lorsque cela est justifié au regard des circonstances locales ( amt).

En outre, la commission accueille favorablement la mise à disposition d'une carte publique permettant d'identifier les sites émettant ou ayant pu émettre des PFAS, à l'instar de l'inventaire existant en matière de sites et sols pollués. Elle a d'ailleurs souhaité enrichir les données mises à la disposition du public dans ce cadre, en précisant que cette carte comportera des mesures quantitatives des émissions dans les milieux naturels ( amt). En revanche, elle a considéré peu opportune la publication d'une liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé au regard des difficultés de mise en oeuvre, ce pourquoi elle a en a supprimé le principe ( amt).

B. SE DONNER LES MOYENS DE DÉPOLLUER LE « STOCK » HISTORIQUE

En plus de constituer un défi technique important, retirer les PFAS des milieux naturels s'avère économiquement plus coûteux que de prévenir leur rejet dans l'environnement. Il n'en demeure pas moins que le « stock » historique devra être dépollué et que des financements devront être identifiés à cette fin.

À cet égard, la commission approuve la création, à l'article 2, d'une redevance assise sur les rejets de PFAS dans l'eau par les ICPE soumises à autorisation. Bien que son produit estimé reste relativement réduit (2,4 millions d'euros par an), il permettra de mobiliser des ressources supplémentaires au profit de la surveillance et du traitement des eaux polluées. La commission a toutefois encadré plus précisément les conditions de mise en oeuvre de cette redevance afin :

- de veiller à ce que cette taxe ne s'applique qu'aux rejets « nets » des exploitants, l'eau pompée en amont pour usage sur site contenant probablement déjà des PFAS ( amt) ;

- de veiller à ce que la liste des substances concernées soit définie par décret ( amt).

Enfin, parce que cette redevance ne suffira pas compte tenu des besoins croissants auxquels vont devoir faire face les collectivités en matière de dépollution des eaux contenant des PFAS, la définition d'une véritable stratégie en la matière est capitale. C'est pourquoi la commission a inséré un article 1er ter visant à ce que le Gouvernement se dote, d'ici un an, d'un plan d'action pour le financement de la dépollution des eaux destinées à la consommation humaine gérée par les collectivités territoriales.

* 1 Règlement (CE) n o 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n o 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n o 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

* 2 Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Suède et Norvège.