- L'ESSENTIEL

- EXAMEN DES ARTICLES

- Article 1er

Interdiction des PFAS - Contrôle de la présence des PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine - Cartographie des sites ayant pu émettre ou émettant des PFAS - Liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé d'exposition aux PFAS

- Article 1er bis A

Activation de la clause de sauvegarde prévue à l'article 129 du règlement REACH pour interdire les PFAS sur l'ensemble du territoire français

- Article 1er bis

Définition d'une trajectoire nationale de réduction des rejets aqueux de PFAS des installations industrielles

- Article 1er ter (nouveau)

Plan d'action interministériel pour le financement de la dépollution des eaux destinées à la consommation humaine gérée

par les collectivités territoriales

- Article 2

Introduction d'une redevance assise sur les rejets de PFAS dans l'eau

- Article 2 bis

Publication par les ARS d'un bilan annuel régional de la présence

des PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine - Publication par le ministre en charge de la santé d'un bilan national

- Article 3

Gage financier

- Article 1er

- TRAVAUX EN COMMISSION

- RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE

L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU

SÉNAT

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

- LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES

- LA LOI EN CONSTRUCTION

N° 619

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 mai 2024

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission de l'aménagement du

territoire et du développement durable (1) sur la proposition de

loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à

protéger la

population des risques

liés aux substances

perfluoroalkylées

et

polyfluoroalkylées,

Par M. Bernard PILLEFER,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-François Longeot, président ; M. Didier Mandelli, premier vice-président ; Mmes Nicole Bonnefoy, Marta de Cidrac, MM. Hervé Gillé, Rémy Pointereau, Mme Nadège Havet, M. Guillaume Chevrollier, Mme Marie-Claude Varaillas, MM. Jean-Yves Roux, Cédric Chevalier, Ronan Dantec, vice-présidents ; M. Cyril Pellevat, Mme Audrey Bélim, MM. Pascal Martin, Jean-Claude Anglars, secrétaires ; Mme Jocelyne Antoine, MM. Jean Bacci, Pierre Barros, Jean-Pierre Corbisez, Stéphane Demilly, Gilbert-Luc Devinaz, Franck Dhersin, Alain Duffourg, Sébastien Fagnen, Jacques Fernique, Fabien Genet, Éric Gold, Daniel Gueret, Mme Christine Herzog, MM. Joshua Hochart, Olivier Jacquin, Damien Michallet, Georges Naturel, Louis-Jean de Nicolaÿ, Saïd Omar Oili, Alexandre Ouizille, Clément Pernot, Mme Marie-Laure Phinera-Horth, M. Bernard Pillefer, Mme Kristina Pluchet, MM. Hervé Reynaud, Pierre Jean Rochette, Bruno Rojouan, Mme Denise Saint-Pé, MM. Philippe Tabarot, Simon Uzenat, Mme Sylvie Valente Le Hir, M. Michaël Weber.

Voir les numéros :

|

Assemblée nationale (16ème législ.) : |

2229, 2408 et T.A. 276 |

|

|

Sénat : |

514 et 620 (2023-2024) |

|

L'ESSENTIEL

La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adopté, le 22 mai 2024, sur le rapport de Bernard Pillefer, à l'écoute de toutes les parties prenantes, la proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

Reconnaissant le caractère particulièrement préoccupant de ces « polluants éternels », la commission a estimé que la contamination des milieux naturels et des personnes devait être urgemment endiguée par l'adoption de restrictions transversales de production et d'utilisation des PFAS. Elle a toutefois considéré que cette démarche n'aurait pas les résultats escomptés, d'un point de vue environnemental et industriel, si elle était engagée à l'échelle nationale. La commission a donc manifesté son soutien au projet de restriction en cours de discussion au sein des instances européennes.

Au regard des délais d'instruction de ce projet européen, la commission a approuvé les mesures de restriction proposées par la proposition de loi à l'échelle nationale dès lors qu'elles étaient circonstanciées. Soucieuse d'en garantir la bonne mise en oeuvre, elle a adopté plusieurs amendements pour exclure du champ d'application les produits contenant des traces résiduelles de PFAS et mieux contrôler et sanctionner leur non-respect.

La commission a enfin conforté le volet du texte visant à mieux mesurer l'ampleur des contaminations -- en prévoyant la mise à disposition du public d'une cartographie des quantités de PFAS émises dans les milieux naturels -- et à financer les actions de dépollution -- en clarifiant les modalités d'application de la redevance prévue à l'article 2 et en demandant au Gouvernement la publication d'un plan d'action dédié.

La commission a, en définitive, adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

I. DES SUBSTANCES LARGEMENT UTILISÉES DANS L'INDUSTRIE, S'ACCUMULANT DANS L'ENVIRONNEMENT ET LES ÊTRES VIVANTS, DONT L'IMPACT SANITAIRE EST DE MIEUX EN MIEUX DOCUMENTÉ

A. LES PFAS : DES MOLÉCULES UTILISÉES DANS DE MULTIPLES SECTEURS INDUSTRIELS DEPUIS LES ANNÉES 1950

Les per- et polyfluoroalkylées (PFAS), aussi appelés « polluants éternels », sont des molécules chimiques contenant une chaîne, plus ou moins longue, d'atomes de carbone sur lesquels sont fixés des atomes de fluor. La description de référence donnée à ces substances par l'OCDE englobe plusieurs milliers de molécules.

Au-delà de leurs différences, ces substances constituent une famille cohérente au regard de leurs propriétés, se caractérisant notamment par leur nature antiadhésive, imperméabilisante et résistante aux fortes chaleurs. Pour ces raisons, l'industrie chimique a encouragé leur fabrication et leur utilisation par de multiples secteurs depuis les années 1950.

B. DES PROPRIÉTÉS CONDUISANT À UNE FORTE PRÉSENCE DE CES MOLÉCULES DANS L'ENVIRONNEMENT ET DANS LES ÊTRES VIVANTS

Certaines caractéristiques chimiques des PFAS conduisent à une présence significative de ces molécules dans l'environnement, dans l'eau, dans l'air comme dans le sol du fait :

- d'une forte mobilité et volatilité ;

- d'une très grande persistance, qui n'empêche pas des processus de dégradations chimiques, par lesquels les PFAS se décomposent en d'autres molécules PFAS.

Pour l'heure, la présence des PFAS dans les eaux françaises se caractérise par :

- une contamination générale faible, mais avec quelques « points noirs » (ex. région rhodanienne, Alsace...) ;

- une contamination touchant principalement les masses d'eau souterraines qui accompagnent le cours des fleuves et rivières ;

- une présence importante de certaines substances PFAS [ex. PFOS].

Cette cartographie encore incomplète devrait être renforcée avec l'extension du programme français de surveillance de l'état des eaux.

Les PFAS s'accumulent également dans les êtres vivants, notamment dans les organismes humains. On parle alors de bioaccumulation. Chez les êtres humains, l'exposition aux PFAS se fait principalement par l'eau potable ou les aliments pollués. Les demi-vies des PFAS dans le corps humain -- soit le temps nécessaire pour que la moitié de la substance soit dégradée -- peuvent alors varier de plusieurs jours à plusieurs années.

|

Part de la population française contaminée par sept PFAS |

Part de la population française contaminée par deux PFAS (PFOA et PFOS) |

|

Source : programme de biosurveillance Esteban de Santé publique France |

|

C. DES IMPACTS SUR LA SANTÉ HUMAINE DE MIEUX EN MIEUX DOCUMENTÉS

De nombreuses pathologies sont associées à certains PFAS avec un niveau de certitude élevé : taux élevés de cholestérol, cancers du rein, diminution de la réponse du système immunitaire à la vaccination ou encore diminution du poids des nouveau-nés. La liste des impacts probables ou suspectés s'enrichit continuellement grâce aux travaux scientifiques.

Le degré de nocivité d'un plus grand nombre de PFAS -- ainsi que les effets cumulatifs associés à l'exposition à plusieurs substances -- ne sont pas encore pleinement documentés. Toutefois, les études scientifiques les plus récentes (notamment celle-ci) invitent à considérer tous les PFAS comme une classe chimique unique, même en l'absence de résultats sanitaires précis sur l'ensemble des substances, comme tenu de leur extrême persistance. Ce constat vaut aussi bien pour les PFAS non-polymères que pour les PFAS polymères, dont l'utilisation « devrait ainsi être réduite, sauf dans les cas d'usages essentiels » (comme l'affirme cette étude scientifique).

II. UNE PRIORITÉ : METTRE FIN AUX CONTAMINATIONS EN INTERDISANT LES PFAS, EN PRIORITÉ À L'ÉCHELLE EUROPÉENNE

A. LA NÉCESSITÉ DE POURSUIVRE UNE DÉMARCHE CONCERTÉE À L'ÉCHELLE EUROPÉENNE

Endiguer la production et l'utilisation des PFAS dans les procédés industriels en amont doit être la première priorité afin de prévenir les risques résultant de l'exposition à ces substances.

Pour autant, seule une démarche conduite de façon concertée à l'échelle de l'Union européenne permettra la régulation efficace et le contrôle du recours à ces substances. La règlementation européenne, par le biais du règlement REACH1(*), encadre d'ores et déjà le recours à certaines substances PFAS précisément identifiées. Les propriétés communes partagées par l'ensemble des PFAS ont conduit cinq pays européens2(*), avec le soutien de la France, à initier une démarche de restriction communautaire de l'ensemble des PFAS. Cette proposition est actuellement soumise à la consultation de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), chargée d'examiner les risques associés à ces molécules et d'analyser les conséquences socio-économiques.

Au demeurant, compte tenu du principe de libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur, les tentatives visant à interdire l'utilisation de PFAS à l'échelle d'un pays seront inévitablement contournées et extrêmement difficiles à contrôler. En tout état de cause, elles pourraient même se traduire par un affaiblissement de l'appareil industriel national, fragilisé notamment par la délocalisation de certaines productions, et par un accroissement des importations de produits fabriqués à l'étranger contenant des PFAS.

Dans ce contexte et compte tenu des évidentes fragilités juridiques du texte, la commission suivant son rapporteur ( amt) a supprimé l'article 1er bis A relatif à l'activation de la clause de sauvegarde prévue par le règlement REACH afin d'interdire de façon générale et sans mesure transitoire l'utilisation de PFAS sur le territoire français.

B. DANS L'ATTENTE, DES AVANCÉES PEUVENT ÊTRE CONDUITES DE FAÇON CIRCONSTANCIÉE À L'ÉCHELLE NATIONALE

Pour autant, et au regard du calendrier prévisionnel qui résulte des discussions sur la proposition européenne de restriction (les premières interdictions pourraient entrer en vigueur à horizon 2029-2030), la commission a estimé légitime d'enrichir, dès à présent, notre législation par des mesures de restriction à l'échelle nationale dès lors qu'elles étaient circonstanciées.

Aussi, suivant le rapporteur, elle estime opportun d'interdire rapidement les PFAS pour un certain nombre de produits directement en contact avec le public et pour lesquels des restrictions nationales ne se traduiraient pas par une hausse des importations de produits contenant des PFAS (cosmétiques, textiles), ainsi que dans les farts de ski, compte tenu des rejets directs qu'ils génèrent dans les milieux naturels.

S'agissant des textiles (hors textiles d'habillement), pour lesquels la proposition de loi instaure une interdiction des produits contenant des PFAS d'ici 2030, la commission a souhaité prévoir des exceptions pour les produits répondant à des utilisations essentielles ou pour des produits nécessaires à l'exercice de la souveraineté nationale et pour lesquels il n'existe pas d'alternative ( amt).

Afin de garantir la bonne mise en oeuvre de ces restrictions, conformément à la logique prévalant actuellement dans les réglementations sur les substances chimiques, elle a précisé ( amt) que cette interdiction ne s'appliquerait pas aux produits contenant des traces résiduelles de PFAS, étant entendu que ces substances sont présentes dans un grand nombre de procédés industriels, et notamment dans les joints.

Considérant qu'une interdiction ne saurait être pleinement applicable si elle n'est pas accompagnée de moyens de contrôle et de sanction, la commission a tenu à préciser que le régime de contrôle et de sanctions administratives applicable sera identique à celui mis en place au titre du règlement REACH ( amt).

S'agissant des rejets des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), la commission a approuvé la définition d'une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de PFAS par les installations industrielles, dans l'objectif de tendre vers la fin de ces rejets d'ici cinq ans (article 1er bis). Elle a veillé à ajuster cette trajectoire à la capacité d'analyse des laboratoires en renvoyant à un décret la détermination de la liste des substances concernées par cette trajectoire ( amt).

III. CONTRÔLER LES REJETS DE PFAS EN AVAL ET SE DONNER LES MOYENS DE DÉPOLLUER LE « STOCK » HISTORIQUE

A. SURVEILLER LA PRÉSENCE DES PFAS DANS LES MILIEUX NATURELS

Si restreindre l'utilisation de PFAS en amont doit constituer une priorité, il demeure néanmoins indispensable d'être en capacité de surveiller la présence de PFAS dans les milieux naturels, et notamment dans l'eau, en aval. C'est pourquoi la commission est favorable à ce que le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables inclue le contrôle de la présence de PFAS, ainsi que le prévoit l'article 1er de la proposition de loi. Elle a veillé, dans un souci d'applicabilité du dispositif, à préciser que les substances concernées par ce contrôle soient listées par décret, sans pour autant exclure le contrôle d'autres PFAS techniquement quantifiables, lorsque cela est justifié au regard des circonstances locales ( amt).

En outre, la commission accueille favorablement la mise à disposition d'une carte publique permettant d'identifier les sites émettant ou ayant pu émettre des PFAS, à l'instar de l'inventaire existant en matière de sites et sols pollués. Elle a d'ailleurs souhaité enrichir les données mises à la disposition du public dans ce cadre, en précisant que cette carte comportera des mesures quantitatives des émissions dans les milieux naturels ( amt). En revanche, elle a considéré peu opportune la publication d'une liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé au regard des difficultés de mise en oeuvre, ce pourquoi elle a en a supprimé le principe ( amt).

B. SE DONNER LES MOYENS DE DÉPOLLUER LE « STOCK » HISTORIQUE

En plus de constituer un défi technique important, retirer les PFAS des milieux naturels s'avère économiquement plus coûteux que de prévenir leur rejet dans l'environnement. Il n'en demeure pas moins que le « stock » historique devra être dépollué et que des financements devront être identifiés à cette fin.

À cet égard, la commission approuve la création, à l'article 2, d'une redevance assise sur les rejets de PFAS dans l'eau par les ICPE soumises à autorisation. Bien que son produit estimé reste relativement réduit (2,4 millions d'euros par an), il permettra de mobiliser des ressources supplémentaires au profit de la surveillance et du traitement des eaux polluées. La commission a toutefois encadré plus précisément les conditions de mise en oeuvre de cette redevance afin :

- de veiller à ce que cette taxe ne s'applique qu'aux rejets « nets » des exploitants, l'eau pompée en amont pour usage sur site contenant probablement déjà des PFAS ( amt) ;

- de veiller à ce que la liste des substances concernées soit définie par décret ( amt).

Enfin, parce que cette redevance ne suffira pas compte tenu des besoins croissants auxquels vont devoir faire face les collectivités en matière de dépollution des eaux contenant des PFAS, la définition d'une véritable stratégie en la matière est capitale. C'est pourquoi la commission a inséré un article 1er ter visant à ce que le Gouvernement se dote, d'ici un an, d'un plan d'action pour le financement de la dépollution des eaux destinées à la consommation humaine gérée par les collectivités territoriales.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Interdiction des PFAS - Contrôle de

la présence des PFAS dans les eaux destinées à la

consommation humaine - Cartographie des sites ayant pu émettre ou

émettant des PFAS - Liste des communes exposées à un

danger élevé ou très élevé d'exposition aux

PFAS

Cet article vise à interdire la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de plusieurs catégories de produits contenant des PFAS. Il prévoit par ailleurs que le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables inclue le contrôle de la présence des PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine. Un rapport proposant des normes sanitaires actualisées pour les PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine doit également être remis par le Gouvernement au Parlement.

À l'Assemblée nationale, cet article a été modifié pour :

- supprimer l'interdiction applicable à l'ensemble des produits à compter du 1er juillet 2027, ainsi que celle applicable aux ustensiles de cuisine et aux emballages alimentaires ;

- repousser l'interdiction du 1er juillet 2025 au 1er janvier 2026 pour les produits restant dans le champ de l'article 1er (cosmétiques, fart, textiles d'habillement) et au 1er janvier 2030 pour les autres textiles ;

- prévoir l'élaboration d'une cartographie des sites ayant pu émettre ou émettant des PFAS ainsi qu'une liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé d'exposition aux PFAS.

La commission a effectué plusieurs ajustements :

- s'agissant des textiles d'habillement, elle a adopté un amendement visant à préciser le champ de l'interdiction, pour y inclure également les chaussures et les agents imperméabilisants de produits textiles d'habillement et de chaussures destinés aux consommateurs ;

- s'agissant des autres textiles, elle a souhaité prévoir des exceptions pour les produits répondant à des utilisations essentielles ou pour des produits nécessaires à l'exercice de la souveraineté nationale et pour lesquels il n'existe pas d'alternative ;

- elle a précisé que les interdictions prévues à l'article 1er ne s'appliqueraient pas aux biens contenant des substances présentes en concentration inférieure ou égale à une valeur résiduelle définie par décret ;

- elle a assorti ces interdictions d'un régime de sanctions administratives et de contrôle identique à celui s'appliquant au titre du règlement REACH ;

- elle a précisé que les substances contrôlées dans les eaux seraient définies par décret, tout en précisant que d'autres PFAS pourraient être mesurés, dès lors que ces substances sont quantifiables et que leur contrôle est justifié au regard des circonstances locales ;

- enfin, elle a prévu que la cartographie introduite à l'Assemblée nationale soit accompagnée de mesures quantitatives des PFAS dans les milieux naturels, dès lors que ces données sont disponibles, tout en supprimant l'établissement de la liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé d'exposition aux PFAS.

La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

I. Les PFAS, nocifs pour l'environnement et la santé, mais largement utilisés par l'industrie, font l'objet de projets de restrictions renforcées

A. Des substances largement utilisées dans l'industrie, s'accumulant dans l'environnement et les êtres vivants, dont l'impact sanitaire est de mieux en mieux documenté

1) Les PFAS : des molécules utilisées dans de multiples secteurs industriels depuis les années 1950

Les per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont des molécules chimiques issues de l'industrie chimique contenant une chaîne, plus ou moins longue, d'atomes de carbone sur lesquels sont fixés des atomes de fluor.

S'il n'existe aujourd'hui pas de consensus quant à la définition donnée à ces substances, la description donnée par l'OCDE en 2021 fait aujourd'hui référence ; elle est notamment reprise par le Gouvernement français dans son plan d'action interministériel d'avril 2024.

Les PFAS y sont définis comme « des substances fluorées qui contiennent au moins un atome de carbone méthyle ou méthylène entièrement fluoré (sans atome H/Cl/Br/I attaché), c'est-à-dire qu'à quelques exceptions près, toute substance chimique contenant au moins un groupe méthyle perfluoré (-CF3) ou un groupe méthylène perfluoré (-CF2-) est un PFAS »3(*).

Cette définition englobe plusieurs milliers de molécules, regroupant deux grandes catégories : les PFAS non-polymères et les PFAS polymères.

Les PFAS non-polymères peuvent eux-mêmes être distingués entre :

- les perfluoroalkylés, soit les molécules pour lesquelles l'ensemble des atomes de la chaîne carbone sont reliés à des atomes de fluor, en remplacement des atomes d'hydrogène. Cette chaîne carbonée peut être reliée à un groupe fonctionnel acide (sulfonique, carboxylique, phosphonique), sulfonamide, aldéhyde attaché à une extrémité ;

- et les polyfluoroalkylés, soit les molécules pour lesquelles au moins un atome de carbone est relié à un atome d'hydrogène. Une caractéristique particulière des PFAS polyfluoroalkylés est leur dégradation en PFAS perfluoroalkylés.

Les PFAS polymères sont des assemblages de molécules plus petites appelées « monomères ». Ces polymères peuvent être des assemblages de PFAS non-polymères ou contenir une structure chimique identique à un PFAS non-polymère.

Au-delà des différences entre ces milliers de molécules, les PFAS constituent une famille cohérente au regard de leurs propriétés, se caractérisant notamment par leur nature antiadhésive, imperméabilisante et résistante aux fortes chaleurs.

Pour ces raisons, l'industrie chimique a encouragé leur fabrication et leur utilisation par de multiples secteurs depuis les années 1950 : emballages alimentaires, dispositifs médicaux, pesticides, ustensiles de cuisine, batteries électriques, mousses anti-incendie... Au-delà de leur intégration directe dans les produits de consommation ou dans les biens d'équipements, les PFAS sont également utilisés dans les systèmes industriels (joints, isolants, câbles électriques...).

2) Des propriétés conduisant à une forte présence de ces molécules dans l'environnement et dans les êtres vivants, notamment dans les organismes humains

Certaines caractéristiques chimiques des PFAS conduisent à une forte présence de ces molécules dans l'environnement, dans l'eau, dans l'air comme dans le sol notamment :

- une forte mobilité et volatilité, particulièrement prononcée pour les PFAS à chaîne courte ;

- une très grande persistance, particulièrement pour les molécules à chaîne longue. Cette persistance n'empêche pas des processus de dégradation chimique, par lesquels les PFAS se décomposent en d'autres molécules PFAS.

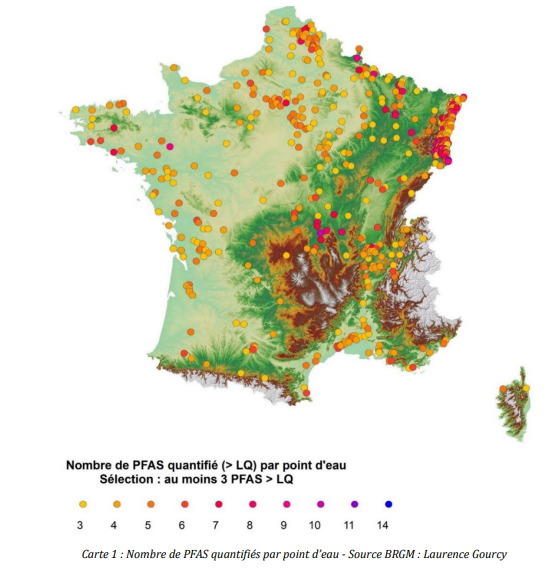

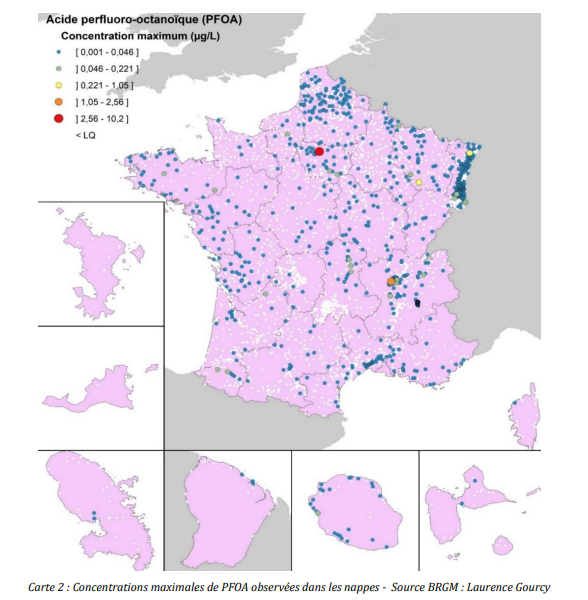

En France, les estimations disponibles montrent une présence de ces substances dans plusieurs parties du territoire national, avec une contamination plus marquée de la région rhodanienne, de l'Alsace, des Hauts-de-France ou encore de l'Île-de-France.

Selon un rapport de décembre 2022 de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD)4(*), la contamination des eaux se caractérise pour l'heure de plusieurs manières :

- une contamination générale faible mais avec quelques « points noirs » (cf. cartes ci-dessous) ;

- une contamination des nappes touchant principalement les nappes alluviales - soit les masses d'eau souterraines qui accompagnent le cours des fleuves et rivières ;

- une présence plus importante de certaines substances PFAS (comme le PFOS et le PFOA, pourtant interdits).

Ce rapport rappelle toutefois que « ce constat doit être pondéré en considérant que seuls quelques PFAS sont suivis », d'une part, et que le programme français de surveillance de l'état des eaux a été étendu ce qui devrait donner lieu à des résultats plus complets et plus précis dans un futur proche, d'autre part (voir infra).

Ce constat doit également être nuancé par le fait que les seuils réglementaires actuellement applicables en Europe et en France sont plus élevés que les normes applicables aux États-Unis :

- 4 ng/l pour le PFOA et le PFOS ; 10 ng/l pour le PFNA, le PFHxS et le HFPO-DA ;

- contre 100 ng/l pour la somme de 20 PFAS identifiés comme « préoccupantes » en application de la directive européenne EDCH (voir infra).

Les PFAS s'accumulent également dans les êtres vivants, notamment dans les organismes humains. On parle alors de bioaccumulation. Chez les êtres humains, l'exposition aux PFAS se fait principalement par l'eau potable ou les aliments pollués, pouvant être contaminés par des produits de consommation, des emballages alimentaires ou par des sources résiduelles de PFAS dans l'environnement. Les demi-vies des PFAS dans le corps humain - soit le temps nécessaire pour que la moitié de la substance soit dégradée - peuvent alors varier de plusieurs jours à plusieurs années.

Le programme de biosurveillance Esteban de Santé publique France a ainsi mis en évidence que sept PFAS étaient identifiables chez plus de 40 % des adultes. Deux PFAS - le PFOA et le PFOS - étaient quant à eux quantifiés chez 100 % des personnes testées.

S'ils sont plus faiblement mobiles dans l'environnement et présentent des risques moindres de bioaccumulation du fait de leur plus grande taille, les PFAS polymères ne sont pas sans poser de difficultés pour la santé et l'environnement dès lors que leur impact est étudié sur l'ensemble du cycle de vie des produits ou des biens d'équipements concernés, car ces substances peuvent se dégrader en PFAS non-polymères dans les milieux naturels ou au cours du cycle de vie, d'une part, et car des PFAS non-polymères sont utilisés pour fabriquer les polymères, en tant que monomères ou auxiliaires de polymérisation, d'autre part. Aussi, les publications scientifiques démontrent que la fabrication des fluoropolymères est responsable d'émissions importantes d'autres types de PFAS dans l'environnement5(*).

3) Des impacts sur la santé humaine de mieux en mieux documentés

Les impacts sanitaires des molécules PFAS ayant fait l'objet d'une attention particulière - PFOA, PFOS, PFHXs et PFNA - sont actuellement largement documentés. Figurent, parmi les pathologies concernées, avec un niveau de certitude élevé : les taux élevés de cholestérol, les cancers du rein, la diminution de la réponse du système immunitaire à la vaccination ou encore la diminution du poids des nouveau-nés. La liste des impacts probables ou suspectés s'enrichit continuellement grâce aux travaux scientifiques.

Le degré de nocivité d'un plus grand nombre de PFAS - ainsi que les effets cumulatifs associés à l'exposition à plusieurs substances - ne sont pas encore pleinement documentés.

Toutefois, les études scientifiques les plus récentes invitent à considérer l'ensemble des PFAS comme une classe chimique unique, même en l'absence de résultats sanitaires précis sur l'ensemble des substances : une publication de 2020 conclut ainsi que la « persistance élevée des PFAS est une préoccupation suffisante pour leur gestion en tant que classe chimique et pour leur élimination progressive de toutes les utilisations non essentielles »6(*).

Cette observation est également valable pour les PFAS polymères. Une évaluation des politiques publiques publiée dans la revue Environmental Science & Technology en 20207(*), consacrée aux fluoropolymères - une des grandes catégories de PFAS polymères - concluait que leur utilisation « devrait être réduite, sauf dans les cas d'utilisations essentielles », compte tenu de leur extrême persistance et des émissions associées sur l'ensemble de leur cycle de vie. Aussi, selon la même étude, affirmer que ces substances sont peu préoccupantes n'est possible qu'à condition de se concentrer « sur leur phase d'utilisation », ce qui reviendrait à occulter les émissions de PFAS non-polymères associées à leur production, à leur utilisation et à leur élimination.

Ce sont ces positions scientifiques, appelant à réguler les PFAS comme un groupe chimique cohérent, qui ont justifié la proposition de restriction « universelle » des PFAS déposée par cinq États à l'Agence européenne des produits chimiques (voir infra).

B. Un encadrement des PFAS par le droit européen de plus en plus strict

1) Des obligations européennes concernant la concentration en PFAS dans les denrées alimentaires ou les eaux destinées à la consommation humaine

Le droit européen encadre la concentration en PFAS dans les produits destinés à la consommation humaine.

Un règlement fixe ainsi, depuis 2022, les concentrations maximales de certaines substances PFAS (PFOA, PFOS, PFNA et PFHxS) à ne pas dépasser dans certaines denrées alimentaires (viandes, poissons, oeufs en particulier)8(*).

Par ailleurs, la directive européenne EDCH9(*) du 16 décembre 2020 fixe des teneurs maximales à respecter pour les eaux destinées à la consommation humaine, à compter de janvier 2026 :

- 500 ng/l pour le total des PFAS ;

- et/ou 100 ng/l pour la somme de 20 PFAS identifiés comme « préoccupantes » par la directive.

Cette directive a été transposée en droit national par une ordonnance du 22 décembre 202210(*) et un arrêté du 30 décembre 202211(*).

Cet arrêté a anticipé l'entrée en vigueur de cette disposition au 1er janvier 2023 (contre janvier 2026 dans la directive) et a retenu le second critère (100 ng/l pour la somme de 20 PFAS), dans l'attente d'une méthode de mesure - en cours d'élaboration au niveau européen - et de techniques d'analyse - qui nécessiteront une amélioration des capacités de détection des laboratoires - pour évaluer le premier critère (500 ng/l pour le total des PFAS).

Un double contrôle s'exerce pour vérifier le respect de la valeur limite : d'une part par les autorités gestionnaires du service d'eau potable, aussi appelées personnes responsables de la production et de la distribution d'eau (PRPDE) et, d'autre part, par les agences régionales de santé (ARS). La direction générale de la santé a affirmé, dans le cadre de son audition par le rapporteur, que plusieurs PRPDE avaient commencé à intégrer progressivement les PFAS dans le cadre de leur plan de surveillance, afin de réaliser un premier état des lieux ou parce que le contexte local le nécessitait. De même, de nombreuses ARS ont d'ores et déjà débuté les opérations de contrôle, anticipant l'échéance de janvier 2026 prévue par la directive conformément à l'arrêté précité.

Comme cela a été rappelé dans le cadre des auditions du rapporteur, les valeurs réglementaires inscrites dans la directive ne sont pas des valeurs sanitaires (valeurs toxicologiques de référence), qui devront être définies par l'Anses pour plusieurs PFAS.

Enfin, en application d'un arrêté du 25 janvier 201012(*), modifié en 2022, les 20 PFAS listés par la directive EDCH, pour les eaux souterraines, et les PFOS et leurs dérivés pour les eaux de surface, sont intégrés dans la surveillance et le contrôle des masses d'eau (qui recouvre un périmètre plus large que les eaux destinées à la consommation humain) menées par les Agences de l'eau.

2) Une réglementation européenne ne restreignant la fabrication et l'utilisation que de certaines molécules PFAS

Par ailleurs, la fabrication et l'utilisation de certaines molécules PFAS sont encadrées par la réglementation européenne.

Tout d'abord, le règlement « polluants organiques persistants » (POP)13(*) de 2019 transpose dans le droit de l'Union européenne les engagements pris dans le cadre de la Convention de Stockholm sur les POP, interdit plusieurs substances PFAS (ainsi que leurs sels et dérivés) : le PFOS depuis 2009, le PFOA depuis 2020 et le PFHxS depuis 2022.

Par ailleurs, certaines substances sont encadrées par le règlement REACH de 200614(*) qui vise à sécuriser la fabrication et l'utilisation des substances chimiques fabriquées, importées et mises sur le marché européen. Son annexe XVII prévoit ainsi des restrictions pour les substances présentant un risque inacceptable pour la santé et l'environnement, conduisant à limiter strictement ou à interdire leur fabrication, leur mise sur le marché ou leur utilisation. Le PFOS, le PFOA et le PFCA en C9-C14 (depuis février 2023) font ainsi l'objet d'interdictions, mais des dérogations ponctuelles, notamment pour certains usages, sont prévues. Cette liste pourrait être prochainement complétée par le PFHxA, dont la restriction fait l'objet d'un projet de la Commission européenne, actuellement en examen.

Aucun PFAS n'est pour l'heure inscrit dans l'annexe XIV du règlement REACH, qui liste quant à elle les substances qui ne peuvent plus être utilisées ni être mises sur le marché sans une demande d'autorisation adressée par les utilisateurs à l'ECHA. Toutefois, plusieurs substances PFAS ont été identifiées en tant que SVHC (substance of very high concern15(*)) et sont à ce titre candidates à une inscription dans cette annexe.

C. Vers une interdiction généralisée des PFAS ?

En janvier 2023, le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède ont adressé une proposition de restriction européenne des PFAS à l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA).

Cette initiative rompt avec l'approche actuelle - tendant à interdire ou encadrer l'usage de certaines substances PFAS - pour privilégier une restriction « universelle » se fondant sur la définition large proposée par l'OCDE, incluant notamment les PFAS polymères. Cette interdiction entrerait en vigueur dans un délai de 18 mois suivant l'adoption de la réglementation, avec des dérogations de 5 à 12 ans (soit des entrées en vigueur dans un délai de 6,5 à 13,5 mois).

La proposition de restriction est actuellement soumise à la consultation de deux comités de l'ECHA : le comité d'évaluation des risques (RAC), qui évalue la pertinence de la proposition en matière de réduction des risques et le comité d'analyse socio-économique (SEAC), qui examine les alternatives dans les différents secteurs, leurs degrés de maturité, et les périodes de transition envisagées.

Les avis des comités de l'ECHA seront transmis à la Commission européenne, qui proposera, le cas échéant, au vote des États membres réunis au sein du Comité REACH un projet de règlement pour amender l'annexe XVII du règlement REACH. Ce projet devra ensuite être examiné par le Parlement européen et le Conseil avant d'être adopté.

Compte tenu du caractère inédit de la saisine de l'ECHA - au regard du nombre de secteurs et de molécules concernés - une proposition de restriction par la Commission européenne pourrait être présentée, au plus tôt, en 2027.

État des lieux des travaux de l'ECHA et calendrier prévisionnel de la proposition de restriction européenne des PFAS

Les comités scientifiques d'évaluation des risques (RAC) et d'analyse socio-économique (SEAC) de l'ECHA ont engagé l'évaluation de la proposition de restriction secteur par secteur.

Les secteurs et éléments qui feront l'objet de discussions lors des prochaines réunions sont :

- en juin 2024 : placage de métaux et fabrication de produits métalliques, éléments supplémentaires sur les dangers (uniquement par le RAC) ;

- en septembre 2024 : textiles, tissus d'ameublement, cuir, vêtements, tapis, matériaux et emballages en contact avec les aliments et pétrole et mines.

En mars 2024, avaient été discutés : les mélanges à destination des consommateurs, les cosmétiques et les farts de ski, les dangers des PFAS (uniquement par le RAC) et l'approche générale (uniquement par le SEAC).

Les comités scientifiques de l'ECHA pourraient rendre leurs avis en 2026. Une proposition de règlement de la Commission européenne, fondée sur ces avis, pourrait être présentée aux États membres en 2027.

Ainsi, si un vote intervenait en 2028, les premières interdictions entreraient en application courant 2029-2030.

Dans son plan d'action interministériel sur les PFAS, la France a affirmé « [soutenir] la proposition de restriction large des PFAS introduite dans le cadre de REACH dont le processus éprouvé tient compte de l'analyse des risques et des impacts socio-économiques et assure la qualité d'une décision instruite selon une méthode scientifiquement robuste ».

La France a également « demandé à la Commission une priorisation des travaux de l'ECHA sur les secteurs stratégiques pour la décarbonation de l'économie (batteries des véhicules électriques, cellules d'électrolyse pour la production d'hydrogène...) et la souveraineté européenne et la défense pour accélérer le processus d'évaluation ».

En anticipation de la restriction à venir dans le cadre du règlement REACH, la révision du règlement européen sur les emballages, pour lequel un accord politique a été obtenu en mars 2024, prévoit, dans un délai de 18 mois après son adoption, une interdiction de la présence de PFAS - au sens de la définition de l'OCDE - dans les emballages alimentaires au-dessus d'une certaine teneur.

Les mousses anti-incendie pourraient également faire l'objet d'une réglementation spécifique dans le cadre du règlement REACH. L'ECHA a ainsi proposé d'interdire tous les PFAS dans les mousses anti-incendie, avec une période de transition. En juin 2023, les comités consultatifs de l'agence ont émis un avis favorable à l'interdiction des PFAS dans ces produits.

Il convient enfin de noter que le Danemark, membre de l'Union européenne, a déjà pris ou envisage des mesures nationales unilatérales d'interdiction des PFAS dans certains secteurs (cf. encadré ci-dessous).

Les interdictions sectorielles de PFAS au Danemark

- Depuis janvier 2020, dans les emballages alimentaires : interdiction de mise sur le marché de matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires en carton et en papier contenant des PFAS, à moins que l'usage d'une barrière fonctionnelle ne permette d'empêcher la migration de ces substances vers les aliments. Les autorités danoises ont introduit une valeur indicatrice en fluor total qui vise à évaluer si des PFAS sont significativement présents dans le papier et le carton. La valeur indicatrice est de 20 microgrammes de fluor organique par gramme de papier. En deçà de ce niveau, la présence de PFAS est considérée comme une pollution de fond involontaire. Cette interdiction a été prise au titre du règlement sur les matériaux en contact avec les denrées alimentaires et a été notifiée à la Commission européenne.

- Depuis janvier 2024, dans les émulseurs anti-incendie : interdiction d'importer, de vendre et d'utiliser des émulseurs anti-incendie contenant des substances PFAS pour les sites d'exercices d'incendie. La mesure a été notifiée à la Commission européenne. Le fondement légal de cette mesure n'est pas connu par les services du ministère de la transition écologique, interrogés à ce sujet.

- Au plus tôt dès juillet 2026, dans les vêtements, chaussures et produits étanches des particuliers (les vêtements professionnels et vêtements de sécurité sont pour l'heure exclus). Ce projet de restriction est en cours de discussion.

II. Le dispositif initial : des interdictions sectorielles et générales des PFAS, l'inclusion des PFAS dans le contrôle sanitaire des eaux potables, une demande de rapport proposant des normes sanitaires actualisées

A. Des interdictions sectorielles de PFAS à compter du 1er juillet 2025 ; une interdiction générale des PFAS à compter du 1er juillet 2027

Dans sa version initiale, l'article 1er visait tout d'abord à créer un nouvel article L. 523-6-1 au sein d'une nouvelle section 2 « prévention des risques résultant de l'exposition aux substances per- et polyfluoroalkylées » au sein du chapitre III (« prévention des risques pour la santé et l'environnement résultant de l'exposition aux substances à l'état nanoparticulaire ») du titre II du livre V du code de l'environnement.

L'objectif du I de cet article était d'interdire, à compter du 1er juillet 2025, la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché (à titre gratuit ou onéreux) de quatre catégories de produits contenant des PFAS, à savoir :

- les produits destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;

- les produits cosmétiques ;

- les produits de fart ;

- les produits textiles, à l'exception des vêtements de protection pour les professionnels de la sécurité et de la sécurité civile.

Le II de cet article prévoyait également une interdiction générale, à compter du 1er juillet 2027, de la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché (à titre onéreux ou gratuit) de tout produit contenant des PFAS ; une liste de dérogations strictement proportionnée au caractère essentiel des usages devait être définie par décret en Conseil d'État.

L'article 1er prévoyait l'application des articles L. 523-7 (application du régime de sanctions administratives et des modalités de contrôle applicables au contrôle des produits chimiques) et L. 523-8 (précision par décret en Conseil d'État des conditions et modalités d'application) du code de l'environnement.

B. L'inclusion des PFAS dans le contrôle sanitaire des eaux potables

Dans sa version initiale, l'article 1er prévoyait par ailleurs de compléter le chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique (consacré à la sécurité sanitaire des eaux potables) par un article L. 1321-5-11 prévoyant que le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables inclut le contrôle de la présence des PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine. Un décret cosigné par le ministre chargé de la santé pris après avis de l'Anses devait déterminer les conditions d'échantillonnage.

C. Une demande de rapport proposant des normes sanitaires actualisées pour les PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine

L'article prévoit enfin que, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remette au Parlement un rapport proposant des normes sanitaires actualisées pour les PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine.

III. L'examen à l'Assemblée nationale : un calendrier et un périmètre d'interdiction des PFAS largement assouplis lors de l'examen à l'Assemblée nationale

A. Un calendrier et un périmètre d'interdiction des PFAS largement assouplis lors de l'examen à l'Assemblée nationale

Par un amendement du rapporteur Nicolas Thierry adopté en commission, les dispositions d'interdiction de PFAS ont été déplacées dans un nouvel article L. 524-1, au sein d'un nouveau chapitre IV « Prévention des risques résultant de l'exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées » du titre II du livre V du code de l'environnement.

Cet amendement a tout d'abord repoussé l'horizon des interdictions sectorielles du 1er juillet 2025 au 1er janvier 2026. S'agissant du périmètre de ces interdictions, ce même amendement a procédé à plusieurs évolutions visant :

- au 1° du I de l'article L. 524-1, à ne viser que les ustensiles alimentaires, le secteur des emballages devant être intégré au règlement européen « emballages » (voir supra) ;

- à préciser que les textiles mentionnés au 4° du même I sont les textiles d'habillement dont la liste est précisée par décret ;

- à créer une nouvelle interdiction, à compter du 1er janvier 2030, de fabriquer, importer, exporter et mettre sur le marché (à titre onéreux ou gratuit) tout produit textile contenant des PFAS (II de l'article L. 524-1).

Le même amendement a par ailleurs supprimé l'interdiction générale prévue à compter de 2027. Aux termes du rapport : « le choix est ainsi fait de ne pas légiférer sur l'interdiction de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché de tout produit contenant des PFAS à l'horizon de l'année 2027, dans la perspective d'un aboutissement de l'initiative européenne de restriction, ce qui permettra une harmonisation dans l'Union européenne. »

En séance publique, l'interdiction de fabriquer, d'importer, d'exporter et de mettre sur le marché les ustensiles de cuisine contenant des PFAS a été supprimée par l'adoption de cinq amendements identiques16(*). Par ailleurs, la dérogation applicable aux textiles d'habillement inscrite au 4° du I a été élargie par trois amendements identiques17(*) : seraient exemptés de l'interdiction les textiles d'habillement conçus pour la protection des personnes, notamment dans l'accomplissement des missions de défense nationale ou de sécurité civile, et dont la liste serait précisée par décret.

B. Une liste « non limitative » des PFAS incluse dans le contrôle sanitaire des eaux potables

Un amendement adopté en commission précise que la liste des PFAS incluse dans le contrôle sanitaire des eaux potables, définie par décret, serait « non limitative ». Le même amendement déplace par ailleurs cette disposition dans un nouvel article L. 1321-9-1 au sein du même chapitre Ier titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique.

L'objet de cette disposition est de permettre un contrôle au-delà des 20 PFAS visés par l'arrêté du 30 décembre 2022 en application de la directive EDCH, à l'instar du contrôle des PFAS dans les rejets aqueux des ICPE soumis à autorisation en application de l'arrêté du 20 juin 202318(*). Ce dernier arrêté prévoit en effet la recherche et l'analyse de toute substance PFAS techniquement quantifiable, non comprise dans la liste de 20 PFAS de la directive EDCH et susceptible d'être ou d'avoir été présente dans les rejets aqueux de l'installation (cf commentaire de l'article 1er bis).

C. L'élaboration d'une cartographie des sites ayant pu ou émettant des PFAS ainsi que d'une liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé d'exposition aux PFAS

Par un amendement adopté en commission, l'article L. 1321-9-1 du code de la santé publique prévoit l'élaboration, conjointement par le ministre chargé de la prévention des risques et le ministre de la santé, d'une carte rendue publique et actualisée annuellement, de l'ensemble des sites ayant pu émettre ou émettant des PFAS dans l'environnement. Il est également prévu qu'un arrêté détermine les actions de dépollution et les seuils maximaux d'émissions de ces substances sur l'ensemble des sites.

Cette carte devrait ensuite servir de support à la publication d'un arrêté établissant la liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé d'exposition aux PFAS. Trois amendements identiques19(*) adoptés en séance publique prévoient enfin que cette liste serait rendue publique et donnerait lieu à des recommandations, formulées par les ARS, en matière de mesures de prévention à appliquer par les personnes résidant dans ces communes.

IV. L'examen en commission et la position de la commission : rendre les dispositifs de la proposition de loi plus opérationnels

A. Renforcer l'applicabilité des restrictions nationales prévues par la proposition de loi

Pour la commission, endiguer la production et l'utilisation des PFAS dans les procédés industriels en amont doit être la première priorité afin de prévenir les risques résultant de l'exposition à ces substances. Pour autant, elle a considéré que seule une démarche conduite de façon concertée à l'échelle de l'Union européenne permettra la régulation efficace et le contrôle du recours à ces substances.

Pour autant, au regard du calendrier prévisionnel et des délais susceptibles de résulter des discussions sur la proposition européenne de restriction, la commission a estimé légitime d'enrichir, dès à présent, notre législation par des mesures de restriction à l'échelle nationale dès lors qu'elles étaient circonstanciées.

Elle a jugé opportun d'interdire rapidement les PFAS dans les farts de ski, compte tenu des rejets directs qu'ils génèrent dans les milieux naturels, et pour un certain nombre de produits directement en contact avec le public et pour lesquels des restrictions nationales ne se traduiraient pas par une hausse des importations de produits contenant des PFAS (cosmétiques, textiles). La commission a toutefois considéré que ce dernier critère n'était pas respecté dans le cas des ustensiles de cuisine et n'a donc pas proposé leur réintroduction dans le champ de l'article 1er.

La commission a adopté six amendements à l'article 1er pour en renforcer l'applicabilité.

S'agissant des textiles d'habillement, elle a adopté un amendement COM-4 de Pierre-Jean Rochette visant à préciser le champ de l'interdiction, pour y inclure également les chaussures et les agents imperméabilisants de produits textiles d'habillement et de chaussures destinés aux consommateurs.

S'agissant des autres textiles, elle a souhaité prévoir des exceptions pour les produits répondant à des utilisations essentielles ou pour des produits nécessaires à l'exercice de la souveraineté nationale et pour lesquels il n'existe pas d'alternative (amendement COM-29 du rapporteur).

Par un amendement COM-28 du rapporteur, elle a précisé que les interdictions prévues à l'article 1er ne s'appliqueraient pas aux biens contenant des substances présentes en concentration inférieure ou égale à une valeur résiduelle définie par décret. Cette précision permettra d'exclure du champ des interdictions les produits contenant des traces de PFAS, en raison, par exemple, d'une contamination des eaux prélevées et utilisées dans le procédé industriel. Cette logique, tendant à mettre en place des seuils de concentration résiduelle en deçà desquels les restrictions ne s'appliquent pas, prévaut actuellement dans les réglementations sur les substances chimiques, à l'instar des restrictions existantes concernant la présence de microplastiques dans les produits. Elle est également reprise dans le projet de restriction « universel » déposé auprès de l'ECHA. De même, la révision du règlement européen sur les emballages prévoit une interdiction de la présence de PFAS dans les emballages alimentaires au-dessus d'une certaine teneur.

Enfin, la commission a assorti les interdictions de l'article 1er d'un régime de sanctions administratives et de contrôle identique à celui s'appliquant au titre du règlement REACH (amendement COM-30 du rapporteur). Cet amendement rétablit ainsi la volonté de la proposition de loi initiale, qui avait été remise en cause par la réécriture de l'article 1er lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale.

B. Renforcer l'applicabilité des dispositions relatives aux mesures des PFAS dans les milieux naturels

Si restreindre l'utilisation de PFAS en amont doit constituer une priorité, il demeure néanmoins indispensable d'être en capacité de surveiller la présence de PFAS dans les milieux naturels, et notamment dans l'eau, en aval. C'est pourquoi la commission s'est montrée favorable à ce que le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables inclue le contrôle de la présence de PFAS, ainsi que le prévoit le présent article.

Elle a tout d'abord adopté un amendement COM-31 du rapporteur visant à supprimer la notion imprécise de liste « non limitative », s'appliquant aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) contrôlées dans le cadre du contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables.

En lieu et place, l'amendement prévoit que ce contrôle portera sur les PFAS définies par décret, tout en précisant qu'il intégrera également le contrôle des substances qui ne sont pas listées par ce décret, dès lors que ces substances sont quantifiables et que leur contrôle est justifié au regard des circonstances locales.

Cet ajustement tient compte de l'état d'avancement des capacités de détection des PFAS par les laboratoires d'analyse, qui se concentrent pour l'heure sur les 20 substances listées par la directive EDCH. Toutefois, grâce à cet amendement, le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables pourra concerner une plus large liste de substances, dès lors que ces substances seront quantifiables par les laboratoires et que leur contrôle sera justifié au regard des circonstances locales.

Par ailleurs, la commission a adopté un amendement COM-32 du rapporteur précisant le contenu de la carte de l'ensemble des sites ayant pu émettre ou émettant des PFAS dans l'environnement. Cet amendement prévoit en effet que cette carte soit accompagnée de mesures quantitatives de ces substances dans les milieux naturels, dès lors que ces données sont disponibles.

Par ailleurs, le même amendement supprime l'établissement d'une liste de communes exposées à un danger élevé ou très élevé d'exposition. Au-delà du caractère discriminatoire que pourrait présenter une telle liste pour la population des communes concernées, le principe même d'une liste de communes apparaît hasardeux et peu opportun. En effet, définir un niveau de dangerosité suivant une maille communale pose des difficultés pratiques de mise en oeuvre, tant les critères pouvant être mis en oeuvre peuvent être divers (concentration de PFAS dans les milieux, nombre d'installations rejetant des PFAS, présence d'habitations à côté de ces installations, etc.).

La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 1er bis A

Activation de la clause de sauvegarde

prévue à l'article 129 du règlement REACH pour

interdire les PFAS sur l'ensemble du territoire français

Cet article, introduit en séance publique à l'Assemblée nationale, vise à activer la clause de sauvegarde de l'article 129 du règlement REACH. Il prévoit l'interdiction des PFAS sur l'ensemble du territoire français, hors dérogations strictement proportionnées au caractère essentiel des usages.

Considérant que le dispositif prévu à cet article présente de nombreuses faiblesses, tant juridiques que pratiques, qui le rendent inopérant, la commission a acté sa suppression.

La commission a supprimé l'article 1er bis A.

I. La clause de sauvegarde prévue par le règlement REACH : un dispositif précisément encadré, une possibilité déjà transposée dans le droit national

A. La clause de sauvegarde prévue à l'article 129 du règlement REACH

L'article 129 du règlement REACH prévoit la possibilité pour un État membre de recourir à une clause de sauvegarde, c'est-à-dire de prendre des mesures provisoires appropriées lorsqu'il est fondé à estimer qu'une action d'urgence est indispensable pour protéger la santé humaine ou l'environnement en ce qui concerne une substance (telle quelle ou contenue dans un mélange) ou un article, et ce bien qu'elle satisfasse aux prescriptions du règlement REACH. Si un État membre choisit d'activer cette clause, il doit en informer la Commission européenne, l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) ainsi que les autres États membres, en précisant les motifs justifiant sa décision et les informations scientifiques ou techniques sur le fondement desquelles il s'est appuyé pour prendre ces mesures provisoires.

Dès lors, la Commission dispose de soixante jours pour arrêter une décision, consistant :

- soit à autoriser ces mesures provisoires pour une période qu'elle définit ;

- soit à inviter l'État membre à annuler ces mesures provisoires.

Une procédure spécifique complémentaire est prévue lorsque les mesures provisoires prises par l'État membre et autorisées par la Commission consistent en une restriction à la mise sur le marché ou à l'utilisation d'une substance. Dans ce cas, l'État membre doit engager une procédure communautaire de restriction en présentant à l'ECHA un dossier dans les trois mois suivant la date de la décision de la Commission. La Commission doit quant à elle examiner s'il y a lieu d'adapter le règlement REACH.

B. Une clause de sauvegarde dont l'activation est déjà possible par arrêté

L'article L. 521-6 du code de l'environnement transpose déjà, dans le droit français, la possibilité de recourir à cette clause de sauvegarde.

Son I prévoit ainsi que les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail prennent par arrêté conjoint les mesures d'application nécessaires pour mettre en oeuvre l'article 129 du règlement REACH.

II. Une interdiction de portée générale adoptée à l'Assemblée nationale en séance publique

L'article 1er bis A a été introduit en séance publique à l'Assemblée nationale, par un amendement de Gabriel Amard adopté avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement.

Cet article prévoit de compléter l'article L. 521-6 du code de l'environnement par un nouveau paragraphe (III) prévoyant qu'en application de l'article 129 du règlement REACH, et dans la mesure où les PFAS présentent des dangers graves ou des risques non valablement maîtrisés pour les travailleurs, la santé humaine ou l'environnement, ces substances sont interdites sur l'ensemble du territoire français. Des dérogations strictement proportionnées au caractère essentiel des usages, notamment dans le domaine médical, peuvent toutefois être prévues.

III. Un dispositif inopérant et fragile juridiquement supprimé par la commission

La commission considère que l'article 1er bis A présente de nombreuses fragilités qui le rendent inopérant.

Le principe d'inscrire, au niveau législatif le recours de la clause de sauvegarde pour interdire les PFAS, semble peu justifié au regard de la hiérarchie des normes, étant entendu que la rédaction en vigueur du I de l'article L. 521-6 du code de l'environnement prévoit déjà la possibilité, pour les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail de prendre par arrêté conjoint les mesures d'application nécessaire pour mettre en oeuvre l'article 129 du règlement REACH.

En outre, le principe même de l'article 1er bis A, qui prévoit une interdiction de portée générale de l'ensemble des PFAS, et ce tous secteurs et produits confondus, est contradictoire avec les dispositions de l'article 1er, qui propose d'agir, de façon prioritaire, sur certains produits et usages bien ciblés. En tout état de cause, l'article 1er bis A conduit, de fait, à vider de sa substance l'article 1er de la proposition de loi.

Par ailleurs, la commission estime plus opportun de rechercher la mise en oeuvre d'une règlementation à l'échelle de l'Union européenne. En effet, une interdiction de portée uniquement nationale aurait pour seule conséquence de mettre à mal l'appareil industriel français et de se traduire par des conséquences graves d'un point de vue socio-économique, et notamment par la délocalisation de certaines productions.

Surtout, l'activation de la clause de sauvegarde par cet article 1er bis A n'est pas opérante et n'apporterait, in fine, aucune amélioration d'un point de vue sanitaire et environnemental. En effet, compte tenu de la liberté de circulation des marchandises au sein de l'Union européenne, la France ne serait pas en capacité d'assurer le contrôle de la présence de PFAS dans l'ensemble des produits mis sur le marché. Il en résulterait donc que la mesure manquerait totalement son objectif, en ce qu'elle se traduirait par l'importation de produits contenant des PFAS.

Enfin, l'article 129 du règlement REACH prévoit que la Commission européenne dispose de 60 jours pour se prononcer sur un projet national de restriction. Compte tenu de l'absence de proportionnalité de l'interdiction générale proposée par l'article 1er bis A, il est probable que, si cet article venait à entrer en vigueur, la Commission européenne demande la suspension de son application. Cet article deviendrait alors sans objet et une nouvelle mesure législative devrait être adoptée pour le supprimer.

Pour l'ensemble de ces raisons, la commission a adopté quatre amendements identiques COM-33 du rapporteur, COM-3 rect. de Pierre Jean Rochette, COM-15 de Saïd Omar Oili et COM-19 rect. de Damien Michallet visant à supprimer l'article 1er bis A.

La commission a supprimé l'article 1er bis A.

Article 1er

bis

Définition d'une trajectoire nationale de réduction des

rejets aqueux de PFAS des installations industrielles

Cet article, introduit en commission et réécrit en séance publique à l'Assemblée nationale, prévoit la définition d'une trajectoire nationale de réduction des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées des installations industrielles.

Dans un souci de précision et d'efficacité, la commission a adopté un amendement prévoyant que la liste des substances concernées soit définie par décret.

La commission a adopté l'article 1er bis ainsi modifié.

I. Les installations industrielles rejettent d'importantes quantités de PFAS dans le milieu aqueux

Ainsi que le rappelle le rapport de Cyrille Isaac-Sibille : « Per- et polyfluoroalkylés (PFAS), pollution et dépendance : comment faire marche arrière ? », les PFAS étant d'origine anthropique, « ils se déversent dans l'environnement par des rejets industriels des ICPE, stations d'épuration et centres d'incinération (rejets aqueux ou atmosphériques, boues d'épandage), se répandent par diffusion lors de l'utilisation de produits contenant des PFAS ou des substances qui se dégradent en PFAS (tels que les mousses anti-incendie, fortement utilisées sur les sites aéroportuaires, les produits déversés sur les cultures, le fart des skis) et par les déchets en contenant également (objets électroniques, textiles, dispositifs médicaux, peintures...) ».

Dans ce contexte, la prévention des risques résultant de l'exposition aux PFAS passe nécessairement par une réduction des rejets industriels des installations classées pour la protection de l'environnement, notamment dans le milieu aqueux.

Dans un premier temps, et afin de mieux connaître la contribution liée aux sites industriels, l'arrêté du 20 juin 2023 relatif à l'analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l'environnement relevant du régime de l'autorisation impose à plusieurs milliers de sites industriels de rechercher l'éventuelle présence de PFAS dans leurs rejets aqueux. D'après la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) : « il s'agit probablement de la réglementation la plus ambitieuse au monde pour acquérir un état des lieux détaillés des PFAS rejetés par les activités industrielles ».

Cet arrêté, applicable aux ICPE soumises à autorisation au titre de certaines rubriques de la nomenclature des installations classées et à tout exploitant d'une ICPE soumise à autorisation utilisant, produisant, traitant et rejetant des PFAS, prévoit l'obligation, pour l'exploitant, d'établir sous trois mois la liste des substances PFAS utilisées, produites, traitées ou rejetées par son installation. La campagne d'identification, qui doit être menée par des laboratoires accrédités, porte sur 20 substances listées par l'arrêté. La campagne porte également sur la recherche et l'analyse de toute autre substance PFAS techniquement quantifiable et susceptible d'être ou d'avoir été présente dans les rejets aqueux de l'établissement.

Ainsi que le relève la DGPR, aucun laboratoire ne disposait de cette accréditation en juin 2023, lorsque cet arrêté a été publié, ce qui a temporairement limité la capacité d'analyse. C'est pourquoi l'arrêté ministériel a échelonné sa mise en oeuvre jusqu'à l'été 2024.

Début mai 2024, plus de 1 400 établissements ont fait analyser leurs eaux usées. Selon les déclarations des exploitants, la présence de PFAS aurait été détectée dans les effluents de plus d'un tiers des établissements. Sur ces 1 400 établissements, environ 130 rejettent plus de 100 grammes par an. Sans aucune mesure de diminution des rejets, cela représente plus de 2 400 kg par an.

II. À l'Assemblée nationale, un dispositif introduit pour définir une trajectoire permettant de tendre vers la fin des rejets aqueux de PFAS par les installations industrielles

L'article 1er bis, introduit en commission par un amendement20(*) de Cyrille Isaac-Sibille contre l'avis du rapporteur, prévoyait, dans sa version initiale, que certaines installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sont tenues de cesser tout rejet aqueux de PFAS, suivant des paliers définis par décret.

En séance publique, ce dispositif a fait l'objet d'une réécriture globale, résultant de l'adoption de trois amendements identiques21(*) et d'un sous-amendement22(*). Le dispositif prévu à l'article 1er bis prévoit la création d'un nouvel article L. 523-6 au sein du code de l'environnement, aux termes duquel la France doit se doter d'une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de PFAS des installations industrielles, de manière à tendre vers la fin de ces rejets dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi. Il est prévu que la trajectoire et ses modalités de mise en oeuvre soient précisées par décret.

III. Un dispositif bienvenu pour tendre progressivement vers la fin des rejets aqueux de PFAS

La commission considère que la définition d'une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de PFAS des installations industrielles est une étape nécessaire. L'horizon temporel de cinq ans choisi pour tendre vers la fin de ces rejets est ambitieux, mais la commission estime que les résultats de la campagne de mesures de la présence de PFAS dans les rejets aqueux des ICPE soumises à autorisation permettront d'affiner cette trajectoire.

Pour autant, elle relève que la rédaction de l'article 1er bis mentionne l'ensemble des PFAS, alors même que les laboratoires ne sont pas en capacité de mesurer la présence de chacune des milliers de substances concernées. À l'heure actuelle, vingt substances PFAS, visées par la directive européenne sur les eaux destinées à la consommation humaine23(*), sont obligatoirement analysées dans les rejets aqueux des ICPE soumises à autorisation, en application d'un arrêté du 20 juin 2023, ainsi que l'ensemble des PFAS « techniquement quantifiables » susceptibles d'avoir été utilisés, produits ou traités par le site industriel. En effet, les laboratoires d'analyse ne disposent pas encore des capacités de détection de l'ensemble des PFAS, qui constituent une classe chimique de plusieurs milliers de substances. Des progrès sont néanmoins attendus, comme le prévoit notamment le plan d'actions interministériel publié en avril 2024.

C'est pourquoi elle a adopté un amendement COM-34 du rapporteur visant à préciser que la liste des substances concernées par cette trajectoire est précisée par décret, afin d'ajuster la trajectoire de réduction des rejets de PFAS par les ICPE à la capacité d'analyse des laboratoires.

La commission a adopté l'article 1er bis ainsi modifié.

Article 1er ter

(nouveau)

Plan d'action interministériel pour le financement de la

dépollution des eaux destinées à la consommation humaine

gérée

par les collectivités territoriales

Cet article, introduit en commission par un amendement de Damien Michallet, prévoit que le Gouvernement se dote d'un plan d'action interministériel pour le financement de la dépollution des eaux destinées à la consommation humaine.

La commission a adopté l'article 1er ter ainsi rédigé.

Les PFAS étant des substances caractérisées par une très grande persistance dans les milieux naturels, l'élimination, par dépollution du « stock » de PFAS accumulés ces dernières dizaines d'années, suppose de mobiliser d'importants financements.

Ainsi que le souligne le rapport de Cyrille Isaac-Sibille24(*), plusieurs technologies de dépollution des PFAS existent selon les milieux naturels. S'agissant plus spécifiquement de la dépollution de l'eau, les technologies sont les charbons actifs, les résines échangeuses d'ions ainsi que les procédés d'osmose inverse par membranes. D'après cette même source, le coût total du traitement des eaux potables et usées pour éliminer les PFAS a été estimé à 238 milliards d'euros par an dans l'Union européenne.

Au fur et à mesure des progrès réalisés en matière de mesure de la présence des différents PFAS, et eu égard aux valeurs réglementaires de référence, les coûts liés à la dépollution des eaux contaminées aux PFAS vont croissants. Dans ce contexte, les collectivités territoriales compétentes en matière de distribution de l'eau potable devront faire face à une importante augmentation des coûts en la matière pour assurer le traitement des eaux ne respectant pas les normes de qualité.

Si la création d'une redevance assise sur les rejets des installations soumises à autorisation permettra de générer des ressources supplémentaires au bénéfice des agences de l'eau et des collectivités territoriales pour financer des actions de surveillance et de dépollution des masses d'eau, elle ne suffira pas pour faire face à l'ensemble des besoins de financement en la matière, compte tenu du caractère limité de son produit estimé (2,4 millions d'euros).

Aussi, la commission a adopté un amendement COM-18 rect. de Damien Michallet visant à ce que le Gouvernement se dote, dans l'année suivant la promulgation de la loi, d'un plan d'action interministériel pour le financement de la dépollution des eaux destinées à la consommation humaine gérée par les collectivités territoriales responsables des services publics d'eau potable et d'assainissement, que cette gestion soit en régie ou déléguée. Ce plan devra présenter les différentes ressources à la disposition des collectivités, ainsi que le rôle et les missions des agences de l'eau et le rôle de l'État dans l'accompagnement de ces politiques publiques.

La commission a adopté l'article 1er ter ainsi rédigé.

Article 2

Introduction d'une redevance assise sur les rejets de PFAS

dans l'eau

Cet article vise à créer une redevance assise sur les rejets de PFAS par les personnes exploitant une installation soumise à autorisation et dont les activités entraînent des rejets de PFAS, suivant une logique de pollueur-payeur.

Favorable à ce dispositif, la commission a souhaité en préciser les contours, notamment pour prévoir que la redevance ne s'applique qu'aux rejets nets de PFAS.

La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

I. Un financement des agences de l'eau reposant essentiellement sur les usagers domestiques

Aux termes de l'article L. 213-10 du code de l'environnement, et en application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, les agences de l'eau établissent et perçoivent auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique.

En application de l'article L. 213-10-1 du même code, constituent les redevances pour pollution de l'eau :

1° une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique ;

2° une redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique.

Encadrée par les dispositions de l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement, la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique (2°) est acquittée par les usagers domestiques et assimilés, c'est-à-dire les particuliers, mais également les exploitants dont la pollution est inférieure à certains seuils. L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé à l'abonné au service d'eau potable ainsi que, le cas échéant, le volume d'eau prélevé sur des sources autres que le réseau de distribution. Son taux est fixé par l'agence de l'eau, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube, en tenant compte de l'état des masses d'eau, des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines, des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau et des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE).

La redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique est quant à elle encadrée par les dispositions de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement. Cette redevance est due par les personnes dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution listés par ce même article (azote, phosphore, métox, composés halogénés, etc.) dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte.

Au total, ainsi que le souligne AMORCE25(*), sur les 2,2 milliards d'euros de recettes annuelles des agences de l'eau, la répartition entre la part des taxes et redevances pour l'usage domestique et la part non domestique est fortement déséquilibrée. La part des taxes et redevances pour l'usage domestique représente ainsi près de 83 % des recettes des agences, alors que les ménages consomment seulement 20 % de l'eau en France.

II. La création d'une redevance pour rejets de PFAS dans l'eau d'origine non domestique

L'article 2 de la proposition de loi a pour objet de compléter l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement par un nouveau paragraphe afin d'assujettir à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique les personnes dont les activités entraînent des rejets de PFAS ; cette redevance étant assise sur la masse de substances rejetées par an dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte. La proposition de loi initiale fixait le seuil de perception de la redevance à un kilogramme et son taux à 1 000 euros par kilogramme. Il est également prévu (2° de l'article 2) que l'assiette de la redevance corresponde à la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte.

L'objectif de cette mesure est d'appliquer le principe pollueur-payeur aux émetteurs de PFAS, dans l'objectif de permettre aux agences de l'eau de financer la surveillance des eaux et de soutenir les collectivités territoriales, responsables de la production et de la distribution d'eau potable et des réseaux d'assainissement, qui feront progressivement face à une augmentation des coûts de dépollution pour respecter les normes de qualité de l'eau.

III. Des évolutions paramétriques adoptées à l'Assemblée nationale

Outre un amendement26(*) rédactionnel adopté en commission, le seuil de perception de la redevance a été abaissé par un amendement du rapporteur27(*) adopté en commission pour le porter de 1 kilogramme à 100 grammes, afin de rendre plus effective la participation des entreprises à la dépollution. Le taux de la redevance a été ajusté en conséquence, pour le porter à 100 euros pour 100 grammes (contre 1 000 euros pour 1 kilogramme).

En séance publique, deux amendements identiques28(*) adoptés ont précisé que ne sont assujetties à cette redevance que les personnes exploitant des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.

IV. Un dispositif nécessaire pour faire face à la dépollution du « stock » de PFAS dans l'eau

La commission est favorable à la création de cette redevance, qui permet d'appliquer le principe pollueur-payeur aux exploitants d'installations émettrices de PFAS dans l'eau. Cette redevance permettra d'allouer des moyens supplémentaires à la surveillance et à la dépollution des eaux. Pour autant, son produit, estimé par les services du ministère de la transition écologique à 2,4 millions d'euros environ, reste largement insuffisant pour faire face aux besoins. À titre d'exemple, il a été indiqué par les agences de l'eau entendues par le rapporteur que le coût d'une seule installation de traitement de l'eau était de l'ordre de 20 à 30 millions d'euros. À terme, des ressources supplémentaires seront donc nécessaires pour répondre aux besoins de dépollution des eaux et les collectivités territoriales ne sauraient assumer l'ensemble des coûts induits par cette dépollution, alors même qu'elles n'en sont pas responsables.

La commission a toutefois estimé nécessaire de préciser les modalités de cette redevance sur deux points. D'une part, elle a adopté un amendement COM-35 du rapporteur visant à préciser que cette redevance est assise sur la masse de PFAS rejetée dans l'eau en raison des activités de l'installation assujettie. Ainsi que l'a souligné la DGPR, il est probable qu'une partie des établissements concernés rejettent des PFAS présents dans l'eau pompée pour usage sur site, sans que leur processus ajoute des PFAS. La commission a donc souhaité préciser que seuls les rejets « nets » de PFAS seraient pris en compte dans le calcul de cette redevance. D'autre part, par un amendement COM-36 du rapporteur, la commission a souhaité préciser que la liste des substances sur laquelle est assise la redevance est définie par décret, afin d'ajuster l'assiette de la redevance à la capacité d'analyse des laboratoires.

La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 2 bis

Publication par les ARS d'un bilan annuel

régional de la présence

des PFAS dans les eaux

destinées à la consommation humaine - Publication par le ministre

en charge de la santé d'un bilan national

Cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit que les ARS rendent publics le programme des analyses des PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine ainsi que les résultats de ce programme sous la forme d'un bilan annuel régional. Il est également prévu, qu'à partir de ces résultats, le ministre chargé de la santé publie chaque année un bilan national de la qualité de l'eau au robinet du consommateur en France au regard des PFAS.

La commission a adopté l'article 2 bis sans modification.

L'article 2 bis, introduit par un amendement adopté en commission à l'Assemblée nationale, prévoyait, dans sa version initiale, que chacune des agences régionales de santé (ARS) réunisse la commission de coordination dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi. Chacune des ARS devait également présenter, à partir de données chiffrées disponibles ou à construire dans ce délai, le niveau d'exposition de la population de leur ressort aux PFAS.

Cet article a été intégralement réécrit par trois amendements identiques adoptés en séance publique à l'Assemblée nationale29(*).