B. LA MORTALITÉ PAR CAPTURE ACCIDENTELLE A ATTEINT, ENTRE 2016 ET 2023, DES NIVEAUX BEAUCOUP PLUS ÉLEVÉS QUE PAR LE PASSÉ

1. Les petits cétacés font l'objet d'une protection depuis 1970 dans un cadre national, renforcé depuis 1992 par un cadre européen et international très ambitieux

a) En droit français

Aussi étonnant que cela puisse paraître au regard de l'évolution importante des sensibilités depuis lors, il convient de rappeler que des primes ont existé en France pour encourager la destruction du dauphin, à l'instar des récompenses pour la destruction du loup sous la IIIe République. Comme le rappelle cet article du Figaro, entre 1901 et 1931, une prime de dix francs était ainsi attribuée par le ministère de la marine pour chaque dauphin tué.

Des pratiques usuelles ayant par le passé consisté, pour des habitants, du littoral, à se partager le corps échoué d'un dauphin et, pour des pêcheurs, à harponner des petits cétacés pour leur consommation à bord des navires, ont également été rapportées. Seule une consommation opportuniste semble subsister, de façon extrêmement résiduelle.

En France, c'est seulement depuis un arrêté du 20 octobre 1970 relatif à l'interdiction de capturer et de détruire les dauphins qu'« il est interdit de détruire, de poursuivre ou de capturer, par quelque procédé que ce soit même sans intention de les tuer, les mammifères marins de la famille des delphinidés (dauphins et marsouins) ». Cet arrêté a été abrogé et remplacé par un arrêté du 1er juillet 201117(*), qui transpose également le cadre de protection européen.

b) En droit européen

La protection stricte des petits cétacés a en effet été actée entretemps, au sein de l'Union européenne, par l'inclusion de l'ensemble des mammifères marins à l'annexe IV point a) de la directive « Habitats, faune, flore18(*) » de 1992.

L'article 12 de cette directive établit un régime dual, selon que les captures d'espèces animales strictement protégées soient intentionnelles (interdiction) ou accidentelles (système de contrôle et, sur cette base, nouvelles recherches ou mesures de conservation pour éviter une incidence négative). Cette distinction explique que les captures accidentelles ne revêtent pas la qualification d'infraction.

Article 12 de la directive Habitats, faune, flore

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant :

a) toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature ;

[...]

4. Les États membres instaurent un système de contrôle des captures et mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées à l'annexe IV point a). Sur la base des informations recueillies, les États membres entreprennent les nouvelles recherches ou prennent les mesures de conservation nécessaires pour faire en sorte que les captures ou mises à mort involontaires n'aient pas une incidence négative importante sur les espèces en question.

S'agissant des réglementations spécifiques au milieu marin et à la pêche, il faut encore relever :

Ø la directive-cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) de 200819(*) impose aux États membres de mettre en place des plans d'action fixant des objectifs pour maintenir un bon état écologique du milieu marin (après un premier cycle 2017-20, la France met en oeuvre un second cycle 2022-27) à partir d'une évaluation de cet état menée dans le cadre d'un programme de surveillance ;

Ø le règlement relatif à la politique commune de la pêche de 201320(*) et le règlement relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins de 201920(*) traduisent ce même principe d'état de conservation favorable.

c) En droit international

La France est partie à plusieurs accords internationaux de protection de la biodiversité marine, et notamment :

Ø l'accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique, de l'Atlantique du Nord, des mers d'Irlande et du Nord (Ascobans) du 17 mars 1992, dont la France est devenue partie en 2005 ;

Ø la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique Nord-Est (Ospar) du 22 septembre 1992, fusionnant les conventions d'Oslo et de Paris relatives à la prévention de la pollution marine.

De façon plus générique, le bon état des populations de mammifères marins participe des « objectifs d'Aichi » de 2010 (plan stratégique pour la diversité biologique 2011-20) issus de la COP 10 de Nagoya sur la biodiversité.

2. Pourquoi les interactions entre la pêche et les petits cétacés dans le golfe de Gascogne posent problème

Il est fait état d'interactions anciennes entre les activités de pêche et les petits cétacés. Elles n'étaient cependant pas appréhendées de la même manière qu'aujourd'hui, un article du Figaro expliquant même que « la pêche à la sardine se pratiquait avec un filet de coton très fragile, que les marsouins détruisaient en pourchassant les poissons ». Les filets sont aujourd'hui en nylon ou autres matériaux plus performants, et la flotte est mieux équipée technologiquement (sonars) pour repérer les bancs de poissons (dérive technologique ou technological creep de 2 % par an).

Au coeur des problématiques posées par les interactions entre la pêche et les petits cétacés, se trouve donc le phénomène des « captures accidentelles » (ou accessoires). Une fois pris dans un engin de pêche, les petits cétacés meurent noyés en quelques minutes, sans pratiquement aucune chance de survie.

a) Une diversité d'engins de pêche jugés « à risque de captures »

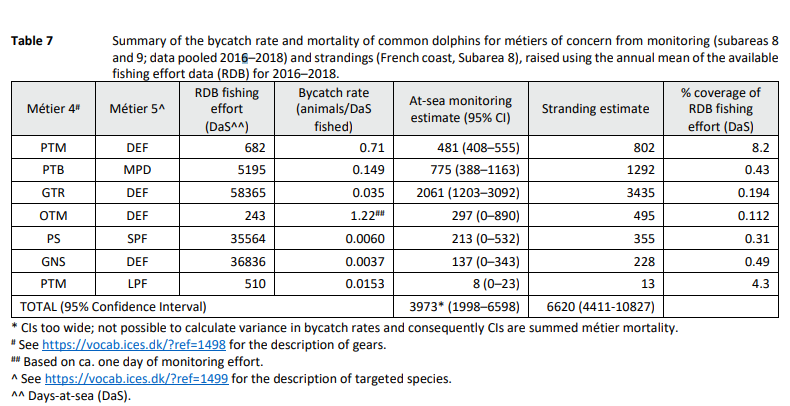

Si tous les engins de pêche n'ont pas été interdits, c'est que tous ne sont pas considérés comme « à risque » de captures. La lumière n'est cependant pas encore tout à fait faite sur le risque relatif de capture propre à tel engin ou à tel autre, en l'absence de données suffisamment précises (déclarations manquantes, biais liés aux observateurs en mer). Le tableau ci-dessous, du Ciem, ne fournit qu'une estimation imparfaite des captures estimées (codes des métiers de pêche à la première colonne, méthode des échouages à l'avant-dernière colonne, méthode des observateurs en mer à l'antépénultième colonne).

Source : Ciem

Ainsi, lors des premières années de hausse des captures après 2016, il a d'abord été présumé que les chaluts pélagiques, des engins de pêche actifs et en pleine eau, en étaient responsables21(*). Au début des années 2000, le chalut en boeuf (pair trawling), alors bien plus utilisé par la flotte française qu'aujourd'hui, avait parfois été désigné responsable d'une première hausse des captures, bien moindre cependant que le pic récent. Le chalut pélagique continue d'être impliqué dans les captures accidentelles.

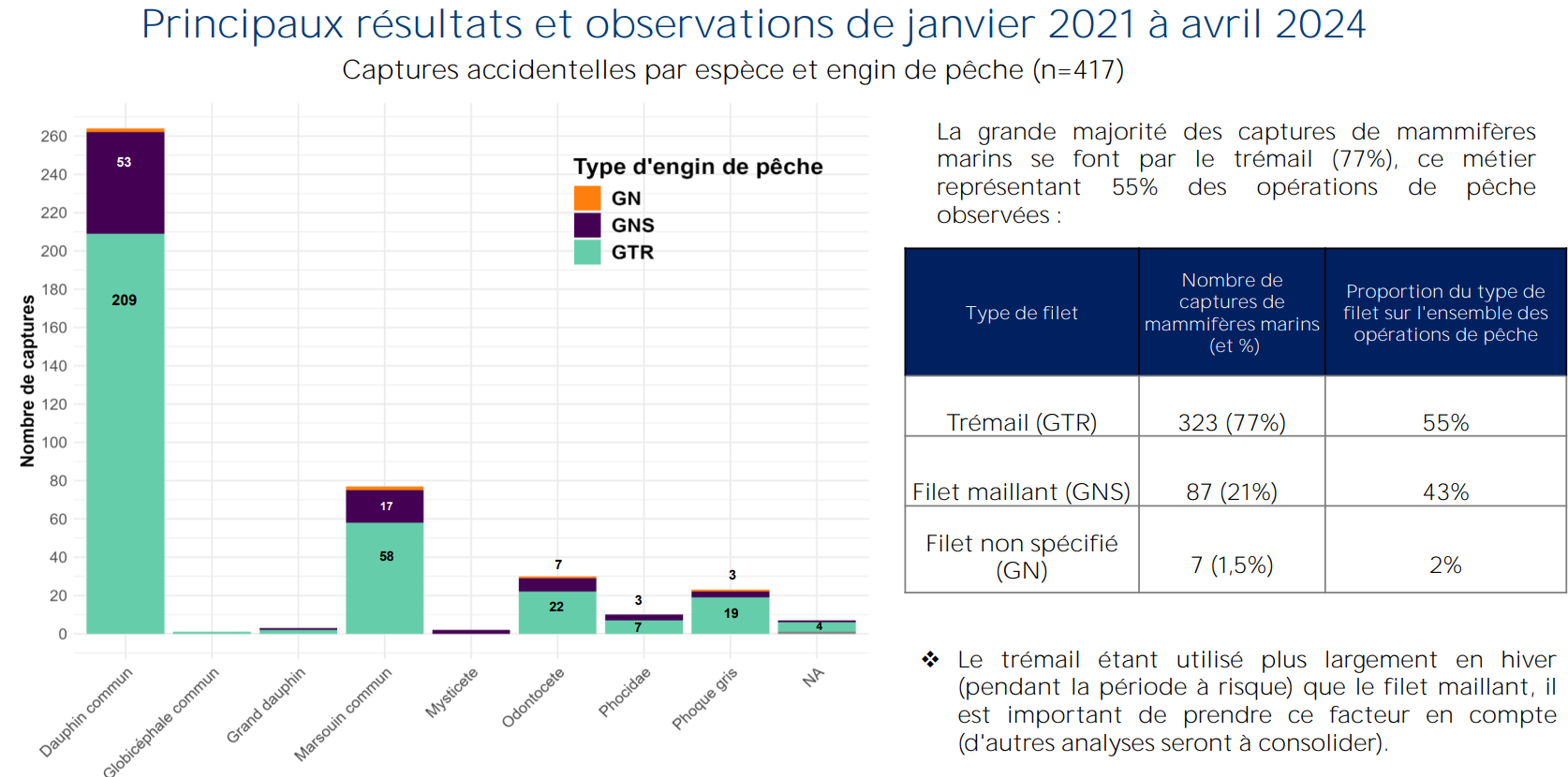

Aujourd'hui, les filets, engins de pêche passifs maintenus verticalement dans l'eau, sont également mis en cause. Davantage que la taille du bateau, ce sont la taille des mailles et la longueur de ces filets, pouvant atteindre plusieurs dizaines de kilomètres - beaucoup moins dans le cas de la pêche artisanale - qui importeraient. Est également évoquée l'hypothèse d'un regain des captures la recrudescence récente de l'utilisation de trémails « pêche-tout » (bar, lieu, dorade), occupant toute la colonne d'eau, ce qui augmenterait le risque de captures.

Le comité national des pêches insiste cependant sur le fait, non contesté par les scientifiques, qu'aucune étude n'a corroboré l'impact de la hauteur des filets, des dauphins étant par exemple capturés dans des filets d'une très faible hauteur (moins d'un mètre) disposés au fond, visant typiquement la sole ou le merlu.

Les travaux conduits dans le cadre du projet Delmoges ont permis d'établir que d'une hauteur pourtant inférieure à 1 mètre, les trémails (code GTR) ou « filets à sole » (composés de trois nappes de filet de mailles différentes, dans lesquels s'emmêlent les poissons d'espèces benthiques) seraient particulièrement en cause. D'une hauteur de plus de 5 mètres, les filets droits (GNS) ou « filets à merlu » (composés d'une seule nappe de filet), disposés entre deux eaux pour pêcher des poissons d'espèces démersales (dorade, bar, lieu), seraient impliqués également, quoique dans une moindre mesure.

Les données de l'Office français de la biodiversité (OFB) à partir des caméras, malgré un faible niveau de représentativité, semblent confirmer cette attribution différenciée.

Source : OFB

Un relatif consensus semble en revanche se dessiner pour ne pas attribuer de captures accidentelles significatives à la senne coulissante (ou bolinche), puisqu'il demeure toujours possible d'abaisser celle-ci pour laisser partir le dauphin.

b) L'hypothèse d'une modification du « paysage alimentaire » des dauphins communs

Les raisons sous-jacentes de la plus grande « cooccurrence spatio-temporelle des dauphins communs capturés et des pêcheries22(*) » (liée au fait que les dauphins se sont rapprochés des côtes et sont plus isolés qu'avant, cf. supra) ne sont elles-mêmes pas complètement élucidées. Les scientifiques n'ont pas fermement établi si les petits cétacés se trouvent simplement « au mauvais endroit, au mauvais moment », s'ils étaient attirés par les mêmes proies ou s'ils étaient même attirés par les engins de pêche, y voyant le présage d'un garde-manger abondant (effet « dinner bell »). Il paraît clair, toutefois, que « les dauphins communs sont capturés lorsqu'ils sont en train de s'alimenter ». Les traits qui auraient favorisé la survie du dauphin au regard de la sélection naturelle se transformeraient ainsi en désavantage (« l'introduction d'engins à risque, c'est-à-dire de conditions nouvelles du point de vue évolutif pour le dauphin commun, peut transformer un comportement sélectionné dans le passé en un piège évolutif aujourd'hui, aboutissant à une réduction de la valeur sélective (évolutivement parlant) de ces individus »).

L'hypothèse intuitive d'un rapprochement des côtes des dauphins communs pour suivre les petits poissons pélagiques (sardines, plutôt en baisse dans le régime alimentaire du dauphin commun, et anchois, au contraire plutôt en hausse) a maintes fois été évoquée au cours de la mission. Les analyses stomacales des dauphins montrent que les dauphins capturés ont davantage ingéré de sardines et d'anchois que la moyenne de leur régime alimentaire. Le changement de distribution spatial pourrait s'expliquer lui-même par une évolution du phytoplancton, en lien peut-être avec le changement climatique.

À la question de savoir à quelle étape adviennent les captures dans ce type de filets23(*), les réponses divergent entre :

Ø certains pêcheurs, pour qui les phases du filage (mise à l'eau) ou du virage (remontée à l'aide d'un vire-filet) seraient les principales à risque, les dauphins pouvant s'emmêler dans le filet provisoirement détendu lors de cette mise à l'eau ;

Ø et certains scientifiques, pour qui les captures ont également lieu lorsque ces engins de pêche sont disposés au fond, dans le cadre d'un comportement de chasse frénétique - ce qui semble attesté par les analyses stomacales des dauphins retrouvés morts. Obnubilés par la forte densité de petits poissons pélagiques, les dauphins seraient conduits à ne plus prêter attention à l'engin de pêche malgré leur sonar, à l'image d'un piéton qui marcherait dans la rue avec des écouteurs.

La pêche d'espèces de fond, telles que la sole et le merlu, serait donc susceptibles d'interactions.

c) Une mortalité connaissant de fortes variations, notamment saisonnières

Il convient cependant de souligner une évidence que l'on a trop rapidement fait d'oublier : le phénomène de captures accidentelles reste, à l'échelle des activités de pêche, un événement rare, sinon marginal. En moyenne environ 1 à 3 % des sorties en mer se traduiraient par des captures accidentelles. Le fait qu'une majeure partie des captures accidentelles soit causée par des activités de pêche n'a pas pour réciproque qu'une majeure partie des activités de pêche se traduise par des captures accidentelles.

Les captures accidentelles sont des événements assez aléatoires et imprévisibles, car encore mal compris, et pouvant de ce fait être très concentrés, le projet Delmoges ayant ainsi montré que « le taux de captures pouvait atteindre 18 % dans une zone à risque restreinte en février 2023 (18 % de chances de remonter au moins un dauphin lorsqu'un filet est mis à l'eau) ».

Une constante est toutefois la plus forte prévalence des captures accidentelles en hiver, les dauphins migrant alors dans le golfe de Gascogne et plus près des côtes. Les échouages et les captures accidentelles dans les engins de pêche qui en sont déduites connaissent de fortes variations saisonnières, des pics d'échouage hivernaux étant constatés de décembre à mars, lors de cette période jugée à haut risque de captures. Ainsi, à titre d'exemple, on relève 9 860 mortalités par capture accidentelle entre le 1er décembre 2022 et le 31 mars 2023, contre 11 330 sur l'ensemble de l'année 2023.

Au sein de l'hiver, cependant, les variations peuvent être fortes d'une année sur l'autre entre les mois de décembre, janvier, février et mars.

3. Une augmentation marquée, sur la période 2016-2023, des captures accidentelles liées à la pêche, celle-ci expliquant autour de 70 % des échouages

a) Une hausse inédite des captures accidentelles de dauphins communs estimées par Pelagis

Si la pêche et les petits cétacés coexistent dans le golfe de Gascogne depuis longtemps, pourquoi une telle attention s'est-elle soudainement portée sur ces interactions, au point de conduire à la fermeture totale de la pêche pour certains engins, mesure d'une ampleur inédite dans la zone ?

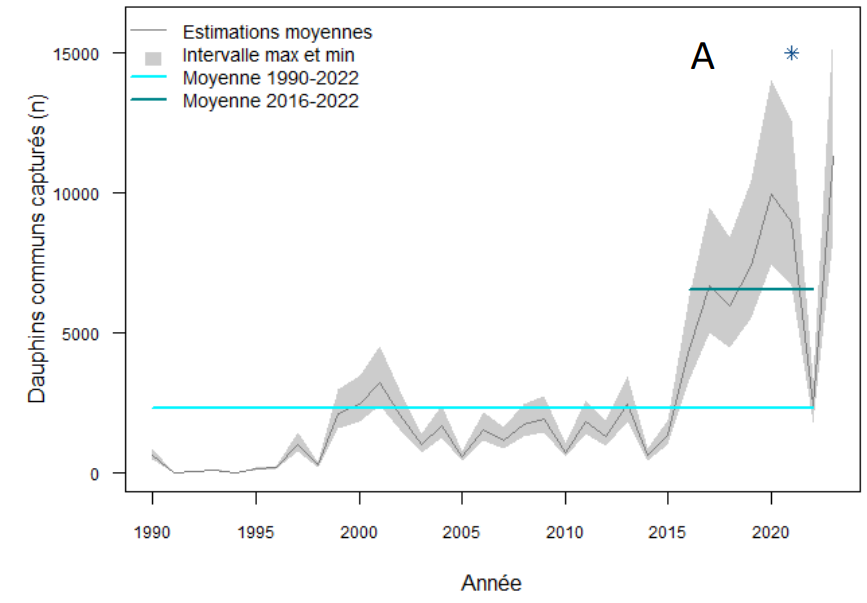

C'est que les captures accidentelles, estimées par l'observatoire Pelagis, ont fortement augmenté sur la période la plus récente, la moyenne 2016-2022 ayant été deux à trois fois supérieure à la moyenne 1990-2022.

Source : observatoire Pelagis

Selon Pelagis, la situation s'est encore détériorée en 2023 : « les estimations de capture issues des échouages sont en 2023 les plus élevées calculées depuis 1990, puisqu'elles atteignent 11 330 dauphins communs capturés (IC95 % [8 490 ; 15 990]). Cette estimation est presque le double de la moyenne des estimations sur la période 2016-2022 et près de cinq fois supérieure à la moyenne des captures annuelles de la période 1990-2022 ».

En 2023, l'observatoire estime en revanche le nombre de captures de marsouins communs à 140 (IC95 % [100 ; 190]), un niveau inférieur, comme en 2022, à la moyenne des captures 2000-2022.

b) Points communs et différences des deux méthodes d'estimation des captures

Selon le Ciem (2023), entre 2019 et 2021, le nombre moyen des captures accidentelles de dauphins communs dans le golfe de Gascogne et sur la côte portugaise (sous-zone VIII et division IX.a du Ciem) a été estimé à 9 040 sur la base des échouages24(*) [IC à 95 %, 6 640 - 13 300] et à 5 938 sur la base des observateurs en mer [IC à 95 %, 3 081 - 9 700]. Selon le même organisme (2020), entre 2016 et 2018, ce nombre était estimé à 6 620 [IC à 95 %, 4 411 - 10 827] sur la base des échouages et à 3 973 [IC à 95 %, 1 998 - 6 598] sur la base des observateurs en mer25(*).

D'une moyenne triennale à l'autre, la tendance a bien été similaire d'une méthode à l'autre : une hausse de 37 % avec la méthode des échouages et de 49 % d'après la méthode des observateurs en mer.

Les scientifiques rappellent que la méthode des observateurs en mer souffre de potentiels biais (notamment liés au fait qu'elle repose sur le volontariat). La méthode des échouages est discutée ci-après.

c) La translation entre échouages et captures dépend d'hypothèses sur la dérive des carcasses

Le protocole à suivre par les pêcheurs en cas de capture accidentelle est, depuis le 1er janvier 2019, de déclarer cette capture, après quoi les pêcheurs doivent rejeter la carcasse à l'eau. Aussi, théoriquement, toutes les captures accidentelles pourraient finir par échouer.

Dans la méthode des échouages, la translation entre échouages observés et estimation de captures accidentelles dépend d'hypothèses sur la part des carcasses de petits cétacés qui dérivent vers le large avant de finir par couler et la part de ces carcasses qui, au contraire, échoue au sur les côtes et est recensée par le réseau national échouages (RNE).

L'observatoire Pelagis estime le taux d'échouage moyen d'animaux capturés accidentellement à 24 % sur les quinze dernières années (IC95 % [17 % ; 32 %]), soit environ une carcasse sur quatre capturée accidentellement qui serait récupérée sur nos côtes.

L'association franco-espagnole, Sybilline Océans, avec laquelle le rapporteur Yves Bleunven est entré en contact, ou le secrétaire général de l'union française de la pêche artisanale (UFPA) Jean-Vincent Chantreau remettent en cause la transposition aux carcasses de cétacés du modèle de dérive Mothy (modèle océanique de transport d'hydrocarbures), emprunté à l'analyse du déplacement d'objets inertes.

Deux études récentes tendent pourtant à montrer que ce taux n'est pas sous-estimé, ce qui accrédite l'idée que la majeure partie des carcasses couleraient et ne seraient jamais relevées par le réseau national échouages (RNE) :

Ø dans le cadre d'une étude de la chercheuse Hélène Peltier, des pêcheurs ont bagué 455 carcasses de dauphins communs et marsouins communs capturés avant de les remettre à l'eau. Sur ces 455 carcasses, seulement 83 ont été repérées sur les côtes dans un délai de 25 jours26(*), soit seulement 18 %, alors que les hypothèses des scientifiques étaient que, compte tenu des marées, des courants et des vents, 309 auraient dû l'être ;

Ø à plus petite échelle, dans le cadre du projet Balphin, porté par l'organisation de producteurs pêcheurs d'Aquitaine et financé par France filière pêche, un seul échouage a été constaté (soit 5 %) sur 22 carcasses remises à l'eau, la moitié d'entre elles ayant coulé soit directement soit après quelques heures ou jours de flottaison. Si cette étude repose sur un échantillon bien trop réduit pour donner des résultats significatifs, elle montre qu'un taux estimé de 24 % d'échouage par capture est tout à fait plausible.

4. Une hausse du nombre d'échouages observée par le réseau national échouages (RNE), et une prépondérance des marques de capture dans les examens externes

a) Une hausse du nombre des échouages observée par le Réseau national échouages (RNE)

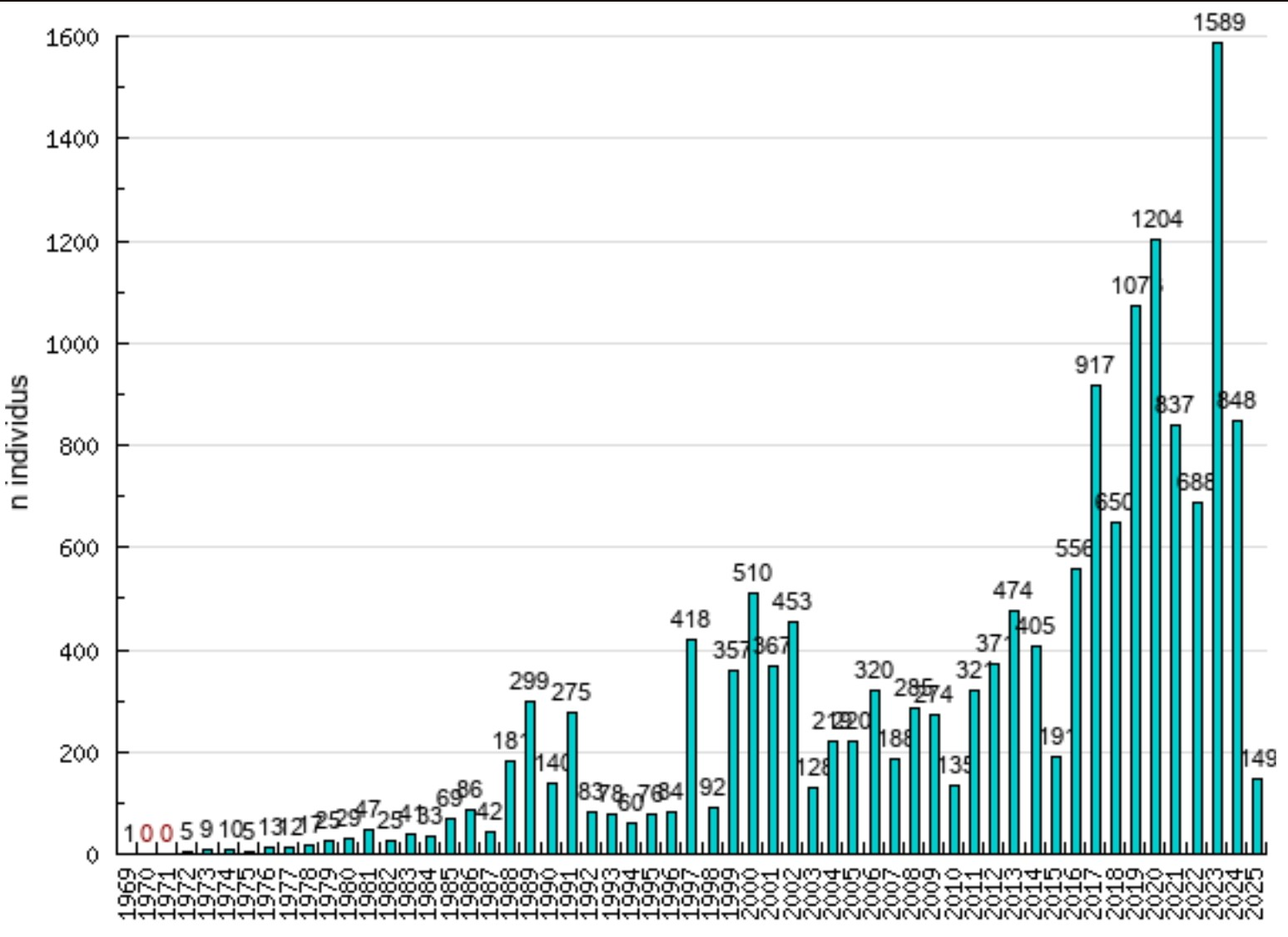

Le suivi des échouages et le relevé des causes de mortalité sont effectués par le Réseau national échouages (RNE), dont la coordination scientifique, le fonctionnement opérationnel et l'animation sont assurés par l'observatoire Pelagis.

Toute découverte d'échouage doit être signalée au RNE, comme le rappelait en 2021 un flash de la DGALN. Pelagis met en avant une « pression de signalement (le fait de transmettre la découverte d'un animal échoué) considérée stable et homogène depuis le début des années 1990 » (Authier et al., 2014) et la ligne téléphonique dédiée (05 46 44 99 10) reçoit en moyenne de dix à vingt appels pour un seul dauphin échoué.

La hausse du nombre d'échouages de dauphins communs sur le littoral atlantique et en particulier dans le golfe de Gascogne n'est donc pas contestée.

Échouages de dauphins communs sur la façade atlantique (1969-2024)

Source : observatoire Pelagis / Réseau national échouages

b) Une remise en cause de la compétence du Réseau national échouages (RNE) par les professionnels

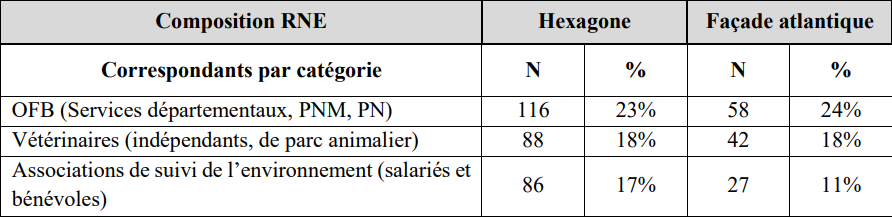

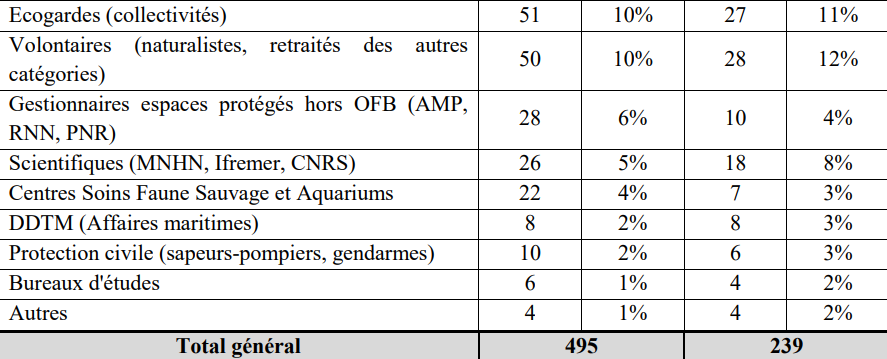

Les 530 correspondants du RNE (495 hors outre-mer) sont formés par cette unité mixte de service sur au moins trois jours et se conforment à une charte, notamment déontologique, avant d'être habilités par dérogation à intervenir sur les espèces protégées.

Source : observatoire Pelagis

Les professionnels de la pêche, l'association Sybilline Océans et le journaliste Erwan Seznec reprochent au RNE un manque de compétence, voire d'objectivité, pour la détermination des causes de mortalité ; le président du conseil national de l'ordre des vétérinaires, M. Jacques Guérin, a lui-même publiquement déploré que le RNE « s'appuie sur des associations pour faire pratiquer des autopsies par des personnes dépourvues des compétences qu'une démarche scientifique rigoureuse requiert27(*) ».

Malgré un inévitable biais de sélection (les personnes intéressées par la protection des cétacés s'engagent nécessairement davantage dans une telle action bénévole que d'autres), les statistiques sur sa composition ne témoignent pas avec évidence d'une surreprésentation de militants associatifs : les salariés et bénévoles d'associations de suivi de l'environnement ne représentent que 17 % des correspondants dans l'hexagone, 11 % sur la façade atlantique28(*). La presque totalité des correspondants a une compétence relative aux animaux (vétérinaires, scientifiques...) ou à l'administration déconcentrée en matière d'environnement (OFB, DDT, gestionnaires d'aires protégées...). Par ailleurs, les correspondants ne sont pas chargés de réaliser des autopsies (niveau 4 d'examen), mais seulement des examens externes.

Pour autant, les rapporteurs appellent à fiabiliser les données, au besoin par un encadrement vétérinaire supplémentaire des correspondants, en particulier dans les périodes à risque (période hivernale).

c) L'identification des causes d'échouage aboutit à en imputer 70 % à la pêche

« Identifier les causes d'échouages et/ou de mortalité des mammifères marins constitue », selon Pelagis, « un réel défi ».

L'observatoire Pelagis distingue, dans son rapport annuel sur « Les échouages de mammifères marins en France », cinq grandes catégories de causes de mort :

1. les causes naturelles résultant d'un état pathologique (maladies infectieuses et parasitaires, dénutrition, etc.) ;

2. les causes traumatiques résultant d'une capture dans un engin de pêche ;

3. les causes violentes, traumatiques ou toxiques, excluant la capture ;

4. les échouages accidentels (uniquement pour les cétacés) ;

5. la cause indéterminée, lorsque les éléments sont insuffisants ou non concordants.

Parmi ces causes, sur les années récentes, Pelagis attribue autour de 70 % des échouages en moyenne à des captures accidentelles et donc à la pêche (50 à 80 % d'une année sur l'autre).

La façon dont sont imputées les causes de mortalité fait l'objet, de ce fait, d'une vive polémique, le comité national des pêches maritimes et des élevages marins pointant le faible nombre d'autopsies (autour de 3 % des carcasses). L'organisation représentant les pêcheurs rappelle que des traces externes de filets ne signifient pas nécessairement que les filets ont été la cause de mortalité, des carcasses de dauphins pouvant avoir été pris dans des filets après leur mort.

Elle a donc demandé à la Commission d'accès aux documents administratifs (Cada) et au tribunal administratif de Poitiers d'accéder aux autopsies réalisées avant 2022 ainsi que les noms des vétérinaires les ayant réalisées (un contentieux toujours en cours).

|

Niveaux |

Examen |

Données sur l'état de santé et sur la cause de la mort |

|

1 |

Examen externe complet |

Condition corporelle Description des lésions macroscopiques externes |

|

2 |

Examen externe complet et interne partiel |

Condition corporelle Description des lésions macroscopiques externes Données élémentaires sur l'état de quelques organes principaux |

|

3 |

Examen externe et examen interne complets |

Condition corporelle Description des lésions macroscopiques externes et internes (Diagnostic et interprétation à posteriori par un vétérinaire spécialisé) |

|

4 |

Nécropsie (vétérinaires uniquement) |

Condition corporelle Description des lésions macroscopiques externes et internes (niveau d'expertise maximal par un vétérinaire spécialisé) |

Source : contribution de l'observatoire Pelagis

Pelagis répond en indiquant que le niveau d'examen (allant de 1 à 4) ne préjuge pas nécessairement de la qualité des données et ne change pas la répartition des causes de mortalité.

Par ailleurs, les autopsies sont réalisées en fonction de deux critères uniquement (état de fraîcheur de la carcasse et possibilités logistiques pour réaliser une autopsie) et non en fonction de considérations d'opportunité qui biaiseraient cette mesure. L'observatoire précise également que des autopsies en bonne et due forme n'étaient pas réalisées avant 2022, en l'absence d'un vétérinaire salarié recruté depuis, seuls des « relevés de conclusion », réalisés par des vétérinaires dans des laboratoires départementaux existant jusqu'alors.

L'association Sybilline Océans, entrée en contact avec Yves Bleunven, invite à investiguer davantage les pathogènes comme cause potentielle de mortalité. Les pêcheurs ont formulé la même demande. L'observatoire Pelagis indique qu'il s'agit de l'un de ses axes de recherche prioritaires et précise qu'aucun cas de mortalité par influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) n'a été relevé sur des dauphins à ce jour - contrairement à ce qui a pu être suggéré par certains professionnels.

Recommandation n° 15 : améliorer la qualité et la transparence des données issues du Réseau national échouages (RNE) en :

• renforçant l'accompagnement vétérinaire des correspondants, notamment lors des pics de mortalité ;

• fixant l'objectif d'une hausse du taux d'autopsie sur les cétacés échoués, en activant plusieurs leviers (hausse de la pression de signalement par une campagne de communication pour recruter davantage de correspondants, deuxième vétérinaire mobile lors des pics d'échouage, nouveaux outils diagnostiques pour des autopsies partielles, allègements circonscrits du règlement sanitaire départemental) ;

• développant l'attention portée à l'identification des pathogènes et aux autres espèces que le dauphin commun ;

• publiant les données individuelles des échouages dans une logique de science ouverte.

* 17 Arrêté du 1er juillet 2011 fixant la liste des mammifères marins protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection.

* 18 Directive de l'Union européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de la faune et de la flore sauvages.

* 19 Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin

* 2 Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche (PCP).

* 20 Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques.

* 21 C'est ce qui explique qu'ils aient fait l'objet de programmes d'équipements en pingers de façon plus précoce.

* 22 « Au mauvais endroit au mauvais moment : identification de la cooccurrence spatio-temporelle des dauphins communs capturés et des pêcheries dans le golfe de Gascogne (Atlantique Nord-Est) de 2010 à 2019 ».

* 23 La réponse à cette question, on le verra (cf. partie III.B.A. infra), n'est pas sans conséquence pour ce qui est des résultats comparés à attendre des différents types de dispositifs d'effarouchement.

* 24 Approche complétée par des estimations de captures basées sur des survols aériens dans le cadre de la campagne Samm II en mars 2021

* 25 Il n'est pas possible de « croiser » ces intervalles de confiance en retenant un intervalle combiné compris entre 6 640 et 9 700 captures. Le nombre réel de captures est situé, avec 95 % de chances, entre 3 081 et 13 300 captures.

* 26 Au-delà de 25 jours, l'hypothèse est faite que les chances de retrouver une carcasse baguée sont nulles.

* 27 « Je n'évoquerai pas non plus, à titre d'exemple, le réseau national échouage des cétacés qui repose sur l'université de la Rochelle et s'appuie sur des associations pour faire pratiquer des autopsies ou réaliser des prélèvements à des fins diagnostiques par des personnes dépourvues des compétences qu'une démarche scientifique rigoureuse requiert et sans maîtrise des risques de santé publique associés. »

* 28 Il ne peut cependant être exclu de double appartenance à ces catégories.