- L'ESSENTIEL

- I. 2016-2023 : FACE À LA HAUSSE DES

CAPTURES ACCIDENTELLES, CHRONIQUE D'UNE FERMETURE DE LA PÊCHE

ANNONCÉE

- II. 2024- 2026 : UNE FERMETURE D'UN MOIS

PAR AN QUI SEMBLE EFFICACE, MAIS PRÉCIPITÉE ET DONT LE COÛT

EST DISPROPORTIONNÉ

- III. 2027-... : CRÉER LES CONDITIONS

D'UNE RÉOUVERTURE DE LA PÊCHE COMPATIBLE AVEC LA PROTECTION DES

PETITS CÉTACÉS

- I. 2016-2023 : FACE À LA HAUSSE DES

CAPTURES ACCIDENTELLES, CHRONIQUE D'UNE FERMETURE DE LA PÊCHE

ANNONCÉE

- PÊCHE ET PETITS CÉTACÉS

:

BÂTIR UN AVENIR COMMUN

DANS LE GOLFE DE GASCOGNE

- I. COMMENT EN EST-ON ARRIVÉ LÀ :

CHRONIQUE D'UNE FERMETURE ANNONCÉE

- A. PETITS CÉTACÉS ET ACTIVITÉS

DE PÊCHE COEXISTENT DANS LE GOLFE DE GASCOGNE DEPUIS DE

NOMBREUSES ANNÉES

- 1. Le « golfe de

Gascogne » : de quoi parle-t-on au juste ?

- 2. Panorama de la pêche dans le golfe de

Gascogne : une activité essentiellement côtière

- 3. Combien y a-t-il de petits cétacés

dans le golfe de Gascogne et dans l'Atlantique Nord-Est ?

- a) Une donnée par définition

difficile à établir

- b) Le débat des captures dans le golfe de

Gascogne porte sur le dauphin commun et le marsouin commun

- c) Deux études qui ont procédé

par échantillon et avec une marge d'incertitude importante

- d) Un rapprochement des dauphins des côtes et

une dispersion accrue

- a) Une donnée par définition

difficile à établir

- 1. Le « golfe de

Gascogne » : de quoi parle-t-on au juste ?

- B. LA MORTALITÉ PAR CAPTURE ACCIDENTELLE A

ATTEINT, ENTRE 2016 ET 2023, DES NIVEAUX BEAUCOUP PLUS

ÉLEVÉS QUE PAR LE PASSÉ

- 1. Les petits cétacés font l'objet

d'une protection depuis 1970 dans un cadre national, renforcé

depuis 1992 par un cadre européen et international très

ambitieux

- 2. Pourquoi les interactions entre la pêche

et les petits cétacés dans le golfe de Gascogne posent

problème

- 3. Une augmentation marquée, sur la

période 2016-2023, des captures accidentelles liées à la

pêche, celle-ci expliquant autour de 70 % des

échouages

- 4. Une hausse du nombre d'échouages

observée par le réseau national échouages (RNE), et une

prépondérance des marques de capture dans les examens

externes

- 1. Les petits cétacés font l'objet

d'une protection depuis 1970 dans un cadre national, renforcé

depuis 1992 par un cadre européen et international très

ambitieux

- C. UNE TROP LENTE PRISE DE CONSCIENCE DE LA

SITUATION

- 1. Le niveau des captures accidentelles

estimé ces dernières années ne garantit plus le maintien

dans un « état de conservation favorable » du

dauphin commun

- a) Le juge se prononce sur le maintien de

l'état de conservation favorable d'une espèce, notion plus

stricte que le danger d'extinction

- b) Une procédure précontentieuse

ouverte par la Commission européenne est toujours pendante

- c) De quelles méthodes dispose le juge pour

estimer le maintien en état de conservation favorable d'une

espèce ?

- a) Le juge se prononce sur le maintien de

l'état de conservation favorable d'une espèce, notion plus

stricte que le danger d'extinction

- 2. Les pêcheurs se sont progressivement

saisis de la question, certains se montrant plus proactifs que d'autres

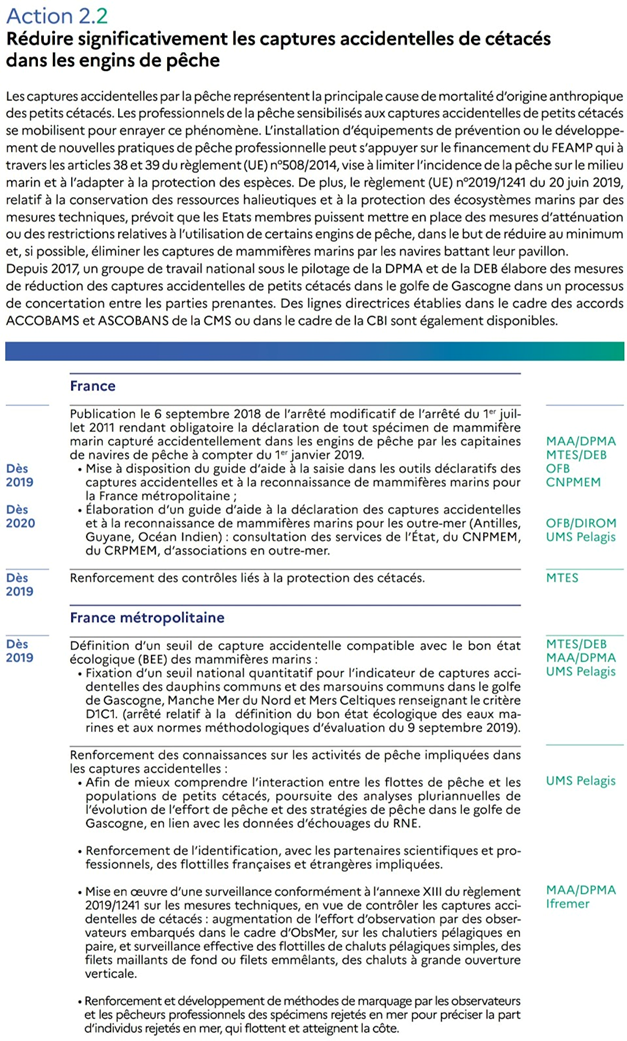

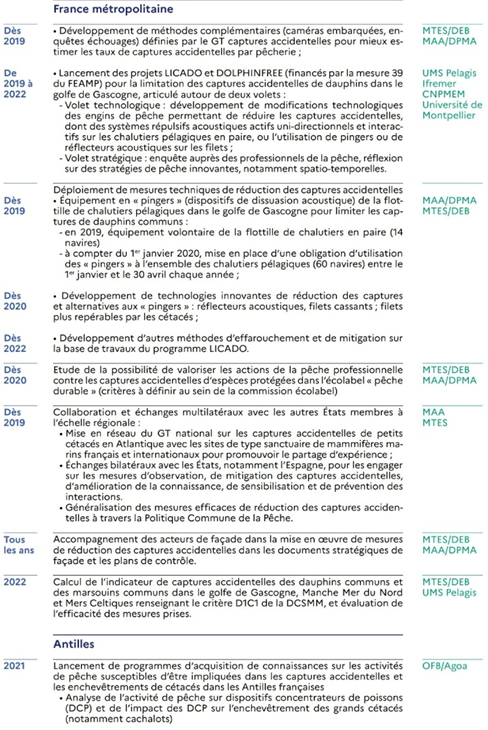

- 3. Un plan d'action national pour réduire

les captures accidentelles de petits cétacés qui a tardé

à se concrétiser

- 1. Le niveau des captures accidentelles

estimé ces dernières années ne garantit plus le maintien

dans un « état de conservation favorable » du

dauphin commun

- A. PETITS CÉTACÉS ET ACTIVITÉS

DE PÊCHE COEXISTENT DANS LE GOLFE DE GASCOGNE DEPUIS DE

NOMBREUSES ANNÉES

- II. PRÉCIPITÉE, LA FERMETURE SEMBLE

DONNER DES RÉSULTATS, MAIS À QUEL PRIX ?

- A. UN PROCESSUS DE DÉCISION INSATISFAISANT

SUR TOUTE LA LIGNE

- 1. Une judiciarisation du processus de

décision qui signe une incapacité collective à anticiper

des mesures qui paraissaient pourtant quasi inéluctables

- 2. Une fermeture actée en octobre 2023

sur injonction du Conseil d'État en mars, encore durcie par le

Conseil d'État à seulement un mois de sa mise en

place

- 3. Un manque de coopération entre

États membres et une décision seulement partiellement

européanisée malgré les efforts de l'administration

française

- 1. Une judiciarisation du processus de

décision qui signe une incapacité collective à anticiper

des mesures qui paraissaient pourtant quasi inéluctables

- B. DES MESURES DE FERMETURE SPATIO-TEMPORELLES QUI

SEMBLENT EFFICACES, MAIS DONT L'EFFICIENCE SERAIT, ELLE, PLUS DISCUTABLE

- 1. Une première fermeture qui semble

efficaces pour réduire le nombre de captures accidentelles de

dauphins

- 2. Mais une mesure relativement

indifférenciée, s'agissant de son périmètre, de sa

période d'application et du champ des engins interdits

- 3. Un bilan coûts socio-économiques -

avantages environnementaux qui n'a pas été établi ex ante

pour les territoires concernés

- 1. Une première fermeture qui semble

efficaces pour réduire le nombre de captures accidentelles de

dauphins

- C. AUX PERTES ÉCONOMIQUES PLUS OU MOINS

BIEN COMPENSÉES LIÉES À LA BAISSE D'ACTIVITÉ,

S'AJOUTENT DE NOMBREUX « COÛTS CACHÉS » DE

LA FERMETURE

- 1. Près de 300 bateaux à

l'arrêt : en dépit d'un régime d'indemnisation

à la hauteur, un désarroi compréhensible des

pêcheurs

- 2. Premier signe de reconnaissance pour ce secteur

charnière, le mareyage n'a cependant été que partiellement

indemnisé

- 3. Les autres maillons de la filière

pêche, au sens large, n'ont pas été

indemnisés

- a) Structures économiques

déjà fragiles, les ports et criées du golfe de Gascogne

ont été affectés par des baisses de volume

- b) Ayant pour clients prépondérants

les pêcheurs, la coopération maritime et la réparation

navale ont enregistré des pertes en grande partie

irrécupérables

- c) Une baisse de rentabilité pour le

transport de produits de la mer, segment aux contraintes logistiques

fortes

- a) Structures économiques

déjà fragiles, les ports et criées du golfe de Gascogne

ont été affectés par des baisses de volume

- 4. Au-delà des indemnisations, de nombreux

« coûts cachés » de la fermeture de la

pêche sont assumés par la société

- 1. Près de 300 bateaux à

l'arrêt : en dépit d'un régime d'indemnisation

à la hauteur, un désarroi compréhensible des

pêcheurs

- A. UN PROCESSUS DE DÉCISION INSATISFAISANT

SUR TOUTE LA LIGNE

- III. COMMENT CRÉER LES CONDITIONS D'UNE

RÉOUVERTURE DE LA PÊCHE COMPATIBLE AVEC LE MAINTIEN DE

L'ÉTAT DE CONSERVATION FAVORABLE DES PETITS

CÉTACÉS

- A. L'ÉPINEUSE GESTION DE

L'APRÈS- 2026

- B. RENOUER LE LIEN DE CONFIANCE ENTRE

SCIENTIFIQUES ET PROFESSIONNELS, DANS LEUR INTÉRÊT

RÉCIPROQUE

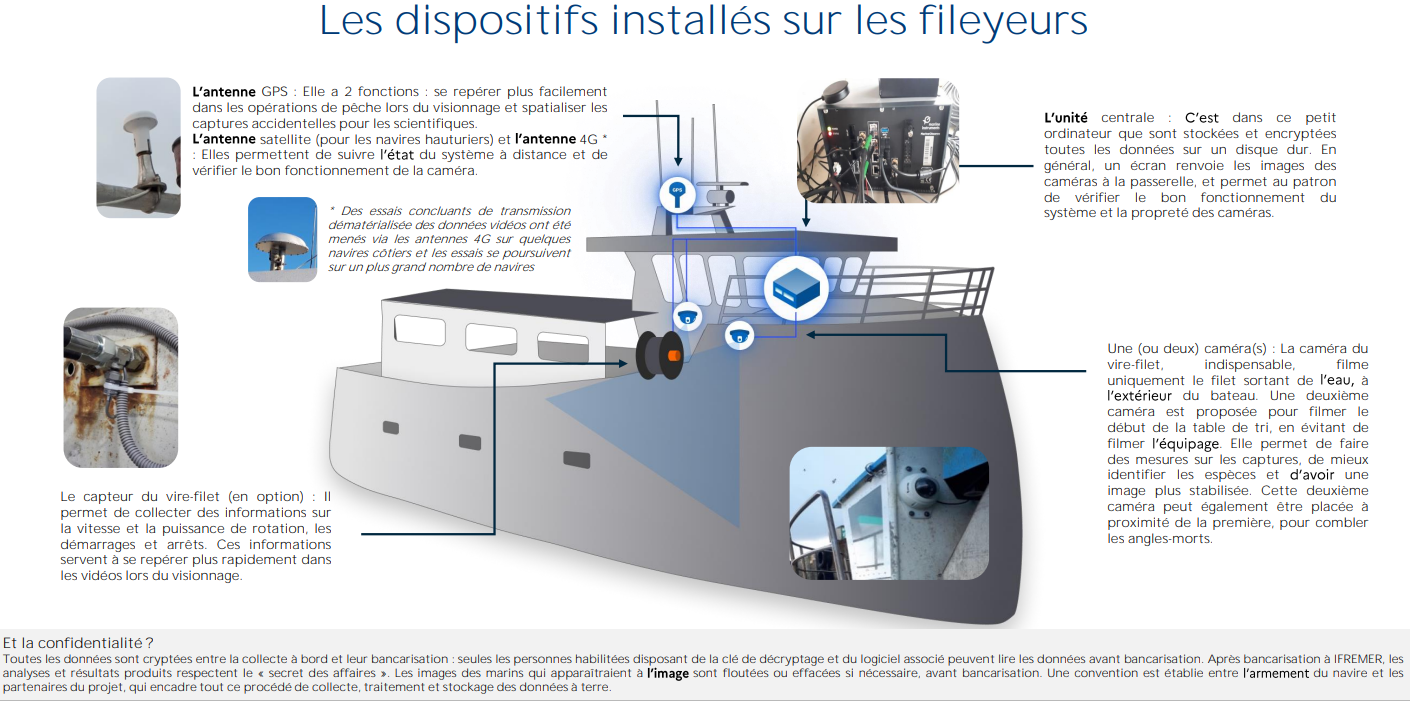

- 1. Les déclarations et les caméras

embarquées, un « mal »

pour les pêcheurs, mais

« nécessaire » pour que les scientifiques leur

fournissent des données plus fines

- a) Un déploiement obligatoire pour certains

navires

- b) L'intérêt des caméras

réside dans un surcroît de précision et de

représentativité des données

- c) Un rapport coût-bénéfices

favorable

- d) Des modalités d'installation des

caméras qui ne devraient en aucun cas les assimiler à un

dispositif de surveillance des pêcheurs

- e) Sans aller jusqu'à une

généralisation, une extension du nombre

de navires concernés

- a) Un déploiement obligatoire pour certains

navires

- 2. Un besoin impérieux d'améliorer

l'acquisition et la diffusion des connaissances scientifiques pour la

filière pêche

- a) L'importance stratégique d'une

reconduction du projet Delmoges pour des mesures alternatives plus

ciblées

- b) Inviter la filière à créer

un institut technique de la pêche, pour renforcer les interfaces

science-activité économique

- c) La réactivation du groupe de travail

« captures accidentelles de petits

cétacés » sous l'autorité d'un médiateur

désigné par la ministre de la pêche

- a) L'importance stratégique d'une

reconduction du projet Delmoges pour des mesures alternatives plus

ciblées

- 1. Les déclarations et les caméras

embarquées, un « mal »

pour les pêcheurs, mais

« nécessaire » pour que les scientifiques leur

fournissent des données plus fines

- C. DES MESURES D'ATTÉNUATION DOIVENT

ÊTRE TESTÉES À GRANDE ÉCHELLE

- D. MISER SUR LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET

LA DURABILITÉ POUR ASSURER L'AVENIR DE LA PÊCHE DANS LE GOLFE

DE GASCOGNE

- 1. Le poids des mesures d'atténuation ne

devrait pas porter sur la seule capacité de la flotte de pêche

française, compte tenu du déficit commercial de la France en

matière de produits de la mer

- 2. Mettre au point des mécanismes

incitatifs et non plus punitifs, en lien avec les organisations de producteurs,

afin de mieux valoriser les bonnes pratiques des pêcheurs

- a) L'illusoire mise en place de quotas de captures

ou d'un bonus/malus de quotas de pêche lié aux captures

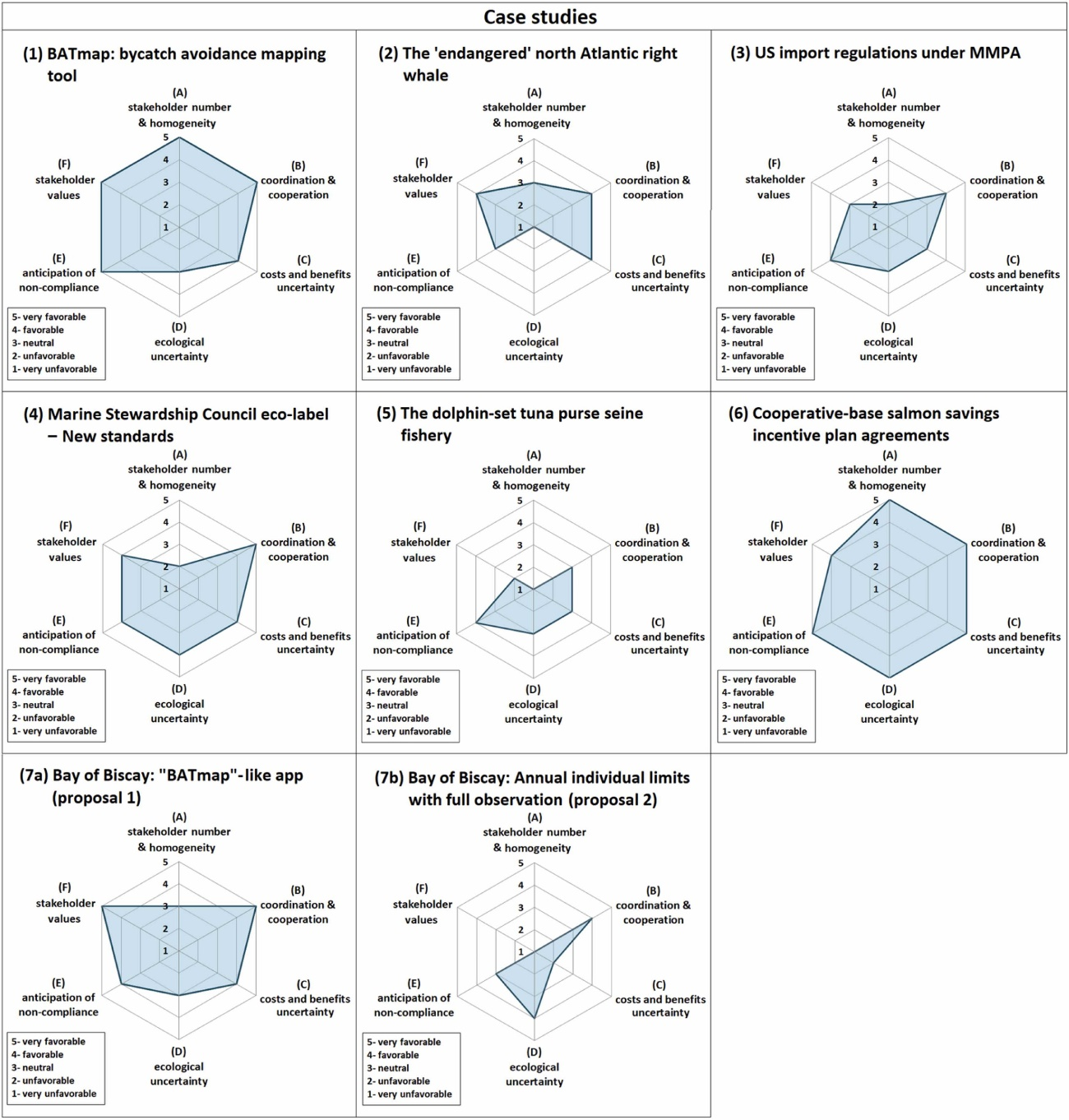

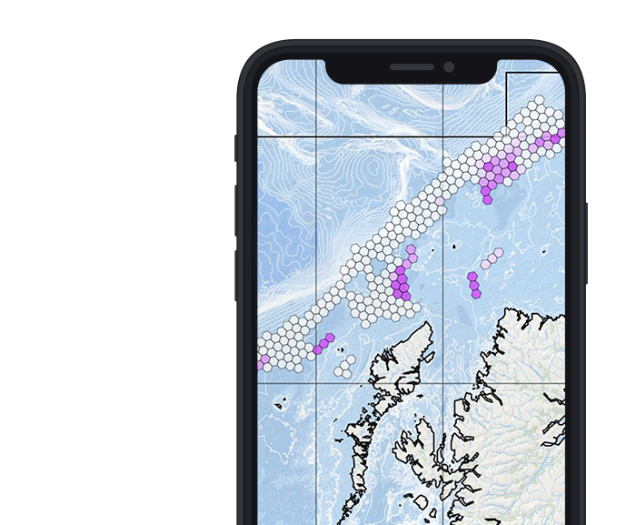

- b) Le développement d'une application de

partage des informations en temps réel sous la coordination des

organisations de producteurs

- c) Une valorisation plus systématique des

mesures d'atténuation des captures dans les cahiers des charges des

principaux labels

- a) L'illusoire mise en place de quotas de captures

ou d'un bonus/malus de quotas de pêche lié aux captures

- 1. Le poids des mesures d'atténuation ne

devrait pas porter sur la seule capacité de la flotte de pêche

française, compte tenu du déficit commercial de la France en

matière de produits de la mer

- A. L'ÉPINEUSE GESTION DE

L'APRÈS- 2026

- I. COMMENT EN EST-ON ARRIVÉ LÀ :

CHRONIQUE D'UNE FERMETURE ANNONCÉE

- LISTE DES RECOMMANDATIONS

- EXAMEN EN COMMISSION

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

- LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES

- DÉPLACEMENT DE LA MISSION

D'INFORMATION

À LORIENT, PUIS À LA TURBALLE ET AU CROISIC

- TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI

des principales recommandations de la mission

N° 525

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 avril 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des affaires

économiques (1) relatif à la

pêche

dans le

golfe de Gascogne,

Par MM. Alain CADEC, Yves BLEUNVEN et Philippe GROSVALET,

Sénateurs

(1) Cette commission est composée de : Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente ; MM. Alain Chatillon, Daniel Gremillet, Mme Viviane Artigalas, MM. Franck Montaugé, Franck Menonville, Bernard Buis, Fabien Gay, Pierre Médevielle, Mme Antoinette Guhl, M. Philippe Grosvalet, vice-présidents ; MM. Laurent Duplomb, Daniel Laurent, Mme Sylviane Noël, M. Rémi Cardon, Mme Anne-Catherine Loisier, secrétaires ; Mme Martine Berthet, MM. Yves Bleunven, Michel Bonnus, Denis Bouad, Jean-Marc Boyer, Jean-Luc Brault, Frédéric Buval, Henri Cabanel, Alain Cadec, Guislain Cambier, Mme Anne Chain-Larché, MM. Patrick Chaize, Patrick Chauvet, Pierre Cuypers, Éric Dumoulin, Daniel Fargeot, Gilbert Favreau, Mmes Amel Gacquerre, Marie-Lise Housseau, Brigitte Hybert, Annick Jacquemet, Micheline Jacques, MM. Yannick Jadot, Gérard Lahellec, Vincent Louault, Mme Marianne Margaté, MM. Serge Mérillou, Jean-Jacques Michau, Sebastien Pla, Christian Redon-Sarrazy, Mme Évelyne Renaud-Garabedian, MM. Olivier Rietmann, Daniel Salmon, Lucien Stanzione, Jean-Claude Tissot.

L'ESSENTIEL

La commission des affaires économiques a adopté le mercredi 9 avril les conclusions de la mission d'information relative aux conséquences de la fermeture de la pêche dans le golfe de Gascogne un mois par an de 2024 à 2026, et aux solutions alternatives à cette interdiction.

Cette fermeture spatio-temporelle, pour de nombreux engins de pêche (filets, chaluts pélagiques, senne coulissante), du 22 janvier au 20 février, a été décidée en octobre 2023 sur injonction du Conseil d'État, une procédure d'infraction étant ouverte par la Commission européenne depuis 2020.

Cela sanctionne une trop lente prise de conscience de la situation et un premier plan d'action « captures accidentelles » manifestement insuffisant. Le pic des prises accessoires estimé depuis 2016 ne garantissait plus le maintien dans un « état de conservation favorable » du dauphin commun, espèce strictement protégée par la directive « Habitats ».

Si l'efficacité des fermetures pour réduire le nombre de captures accidentelles n'est que peu contestée (division par 4 des captures estimée l'hiver 2024), leur efficience est cependant sujette à caution, son caractère indifférencié ainsi que son coût disproportionné pour la filière, les territoires littoraux et l'ensemble de la société ayant concentré des critiques légitimes.

Le caractère précipité de la mesure a alimenté un climat de tension lié à une « rupture de confiance » entre professionnels, scientifiques et associations de protection de la nature, dans un contexte d'incertitude élevée sur les données (population de dauphins, estimation des captures accidentelles).

Les rapporteurs ont souhaité se livrer à un exercice de vérité sur l'inévitable maintien de la fermeture en 2026 et, de façon transpartisane, ont appelé à une réouverture de la pêche après 2026, dans des conditions qui permettent un maintien de l'état de conservation favorable du dauphin commun. La voie étant particulièrement étroite au regard des données scientifiques et du droit existant, la coopération entre l'ensemble des parties prenantes sera l'une des clés de la réouverture. En ce sens, la mission formule 15 recommandations regroupées en 3 axes :

Ø AIDER : gérer la crise et l'aide économique aux professionnels affectés par la fermeture en 2026

Ø CONCILIER : chercher les conditions de conciliation entre pêche et protection des petits cétacés au-delà

Ø CONNAÎTRE : augmenter l'effort d'acquisition et de diffusion des connaissances scientifiques en parallèle

Chiffres clés :

|

captures accidentelles chaque hiver entre 2017 et 2023 dans les eaux françaises et ibériques (sur environ 180 000 sur le littoral atlantique français et 440 000 dans l'Atlantique Nord-Est hors Irlande) |

seuil maximal de captures annuelles jugé compatible avec le maintien d'un « état de conservation favorable » de l'espèce (directive « Habitats ») en application de la règle de gestion « PBR » |

coût estimé de la première fermeture (2024) pour l'ensemble de la filière - pêcheurs, mareyeurs, réparation navale, coopération maritime transport frigorifique |

taux d'indemnisation maximal accordé aux pêcheurs en 2024 et 2025, à maintenir en 2026 |

I. 2016-2023 : FACE À LA HAUSSE DES CAPTURES ACCIDENTELLES, CHRONIQUE D'UNE FERMETURE DE LA PÊCHE ANNONCÉE

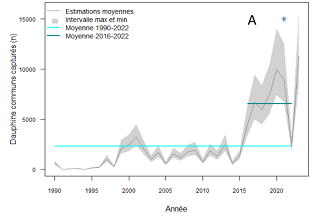

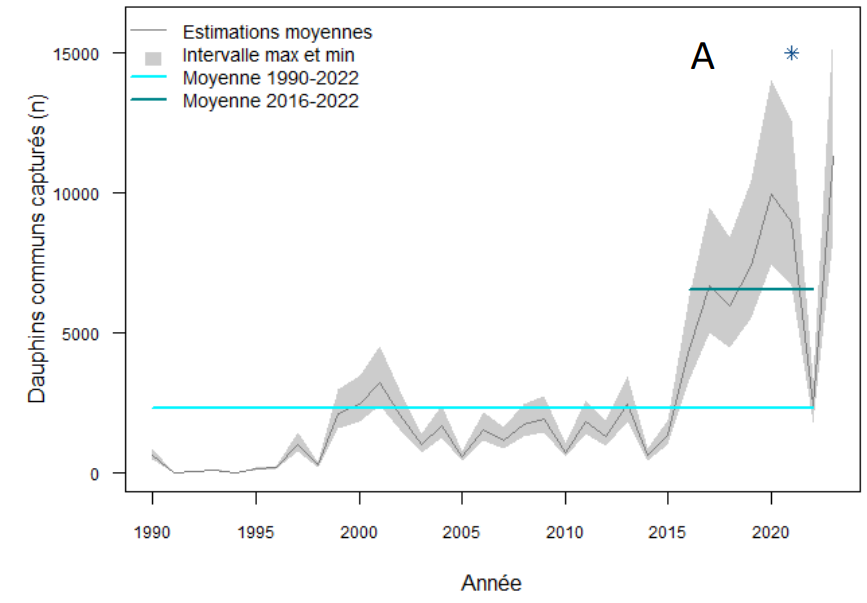

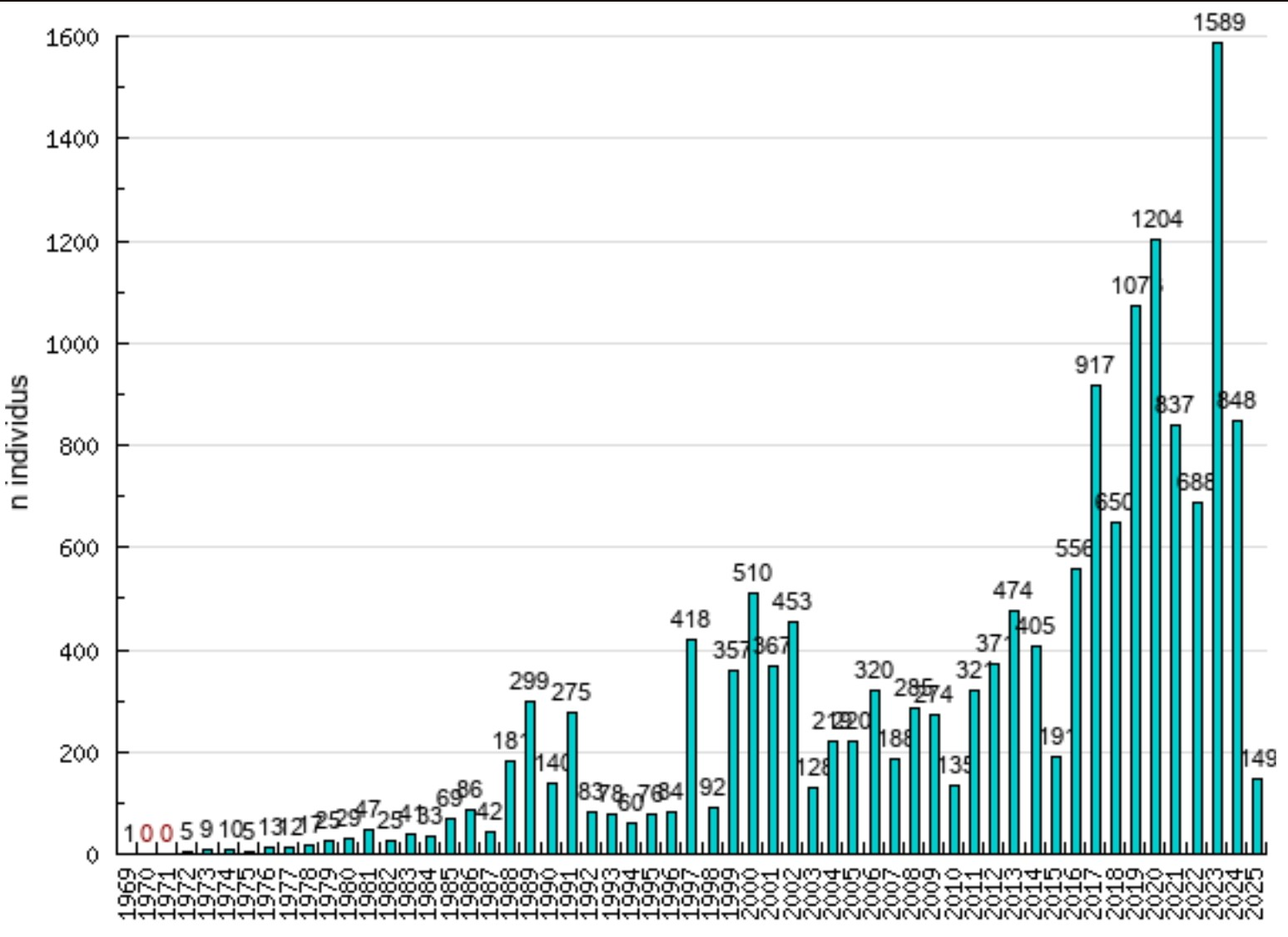

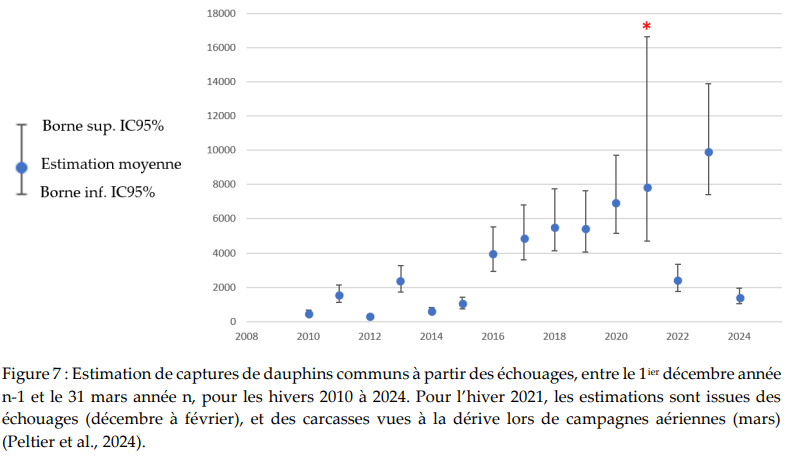

Source : observatoire Pelagis

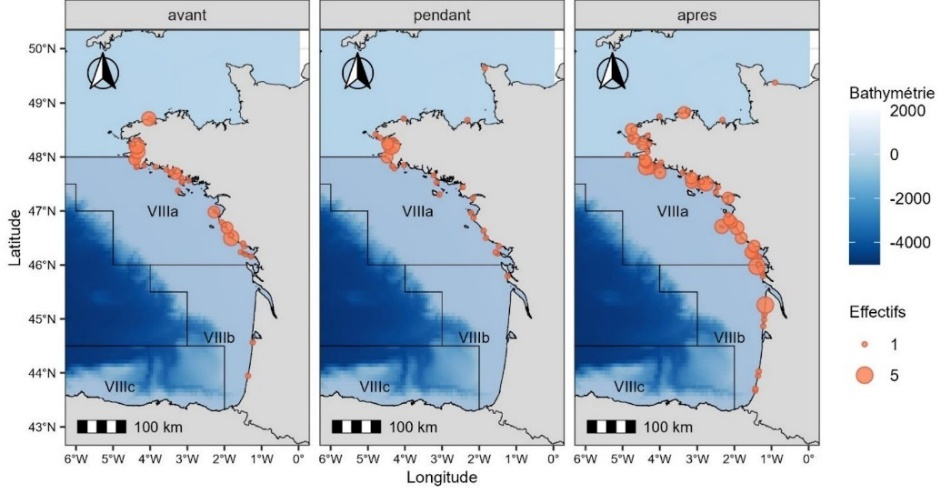

Les captures accidentelles estimées par l'observatoire Pelagis (unité mixte de service CNRS-université de La Rochelle) ont fortement augmenté sur la période la plus récente, la moyenne 2016-2022 ayant été deux à trois fois supérieure à la moyenne 1990-2022.

Le projet scientifique Delmoges (DELphinus MOuvements GEStion), conjoint à Ifremer et Pelagis, met en évidence un double phénomène de rapprochement des dauphins des côtes, probablement dans le but de chasser les petits poissons pélagiques agrégés près du fond sur le plateau continental, et de dispersion accrue des populations de dauphins. Les interactions pêche-dauphins sont donc plus nombreuses : 70 % des échouages sont attribués à des prises accessoires de la pêche par Pelagis.

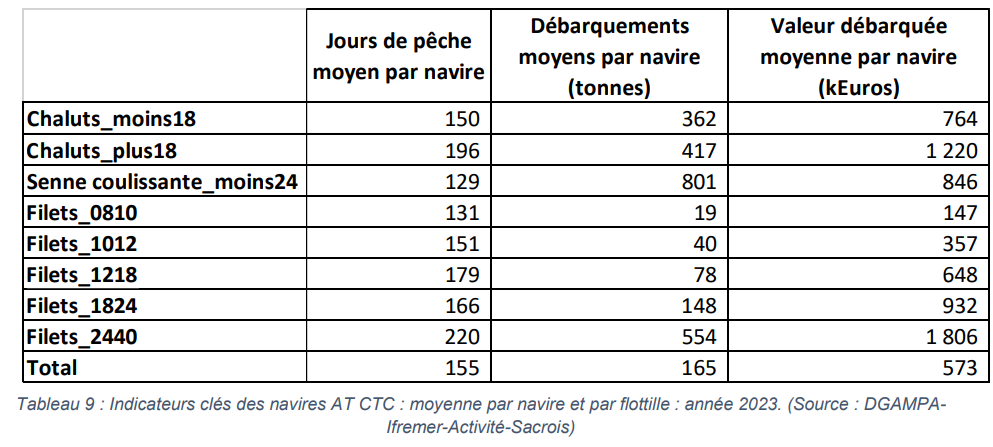

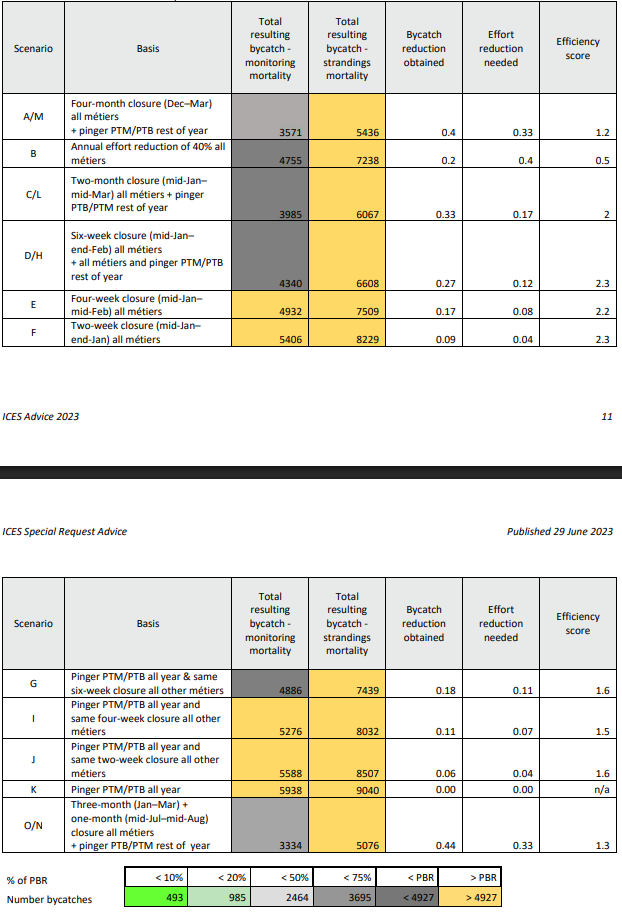

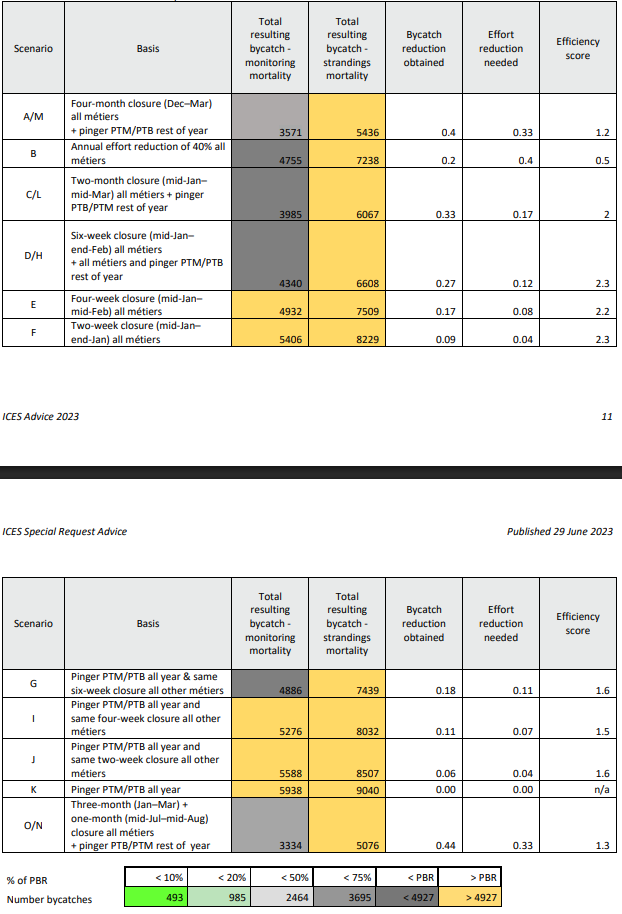

Ces chiffres sont sujets à une forte incertitude et sont vivement contestés par la filière pêche (faible nombre d'autopsies sur les animaux échoués, extrapolation sur la part des dauphins capturés échouant). Le nombre de dauphins dans le golfe de Gascogne serait compris entre 130 000 et 260 000 (intervalle de confiance à 95 %), et le nombre de captures accidentelles entre 2019 et 2021 compris entre 3 081 et 13 300 par an, selon la méthode retenue ( Ciem, 2023). Toujours est-il que la justice a appliqué le droit (protection stricte du dauphin) en se fondant sur les meilleures données disponibles : le seuil de 4 927 captures admissibles, correspondant à 1 % de l'estimation basse à l'échelle de l'Atlantique Nord-Est, a été largement dépassé (environ 6 620 captures en 2018-20 et 9 040 en 2019-21).

II. 2024- 2026 : UNE FERMETURE D'UN MOIS PAR AN QUI SEMBLE EFFICACE, MAIS PRÉCIPITÉE ET DONT LE COÛT EST DISPROPORTIONNÉ

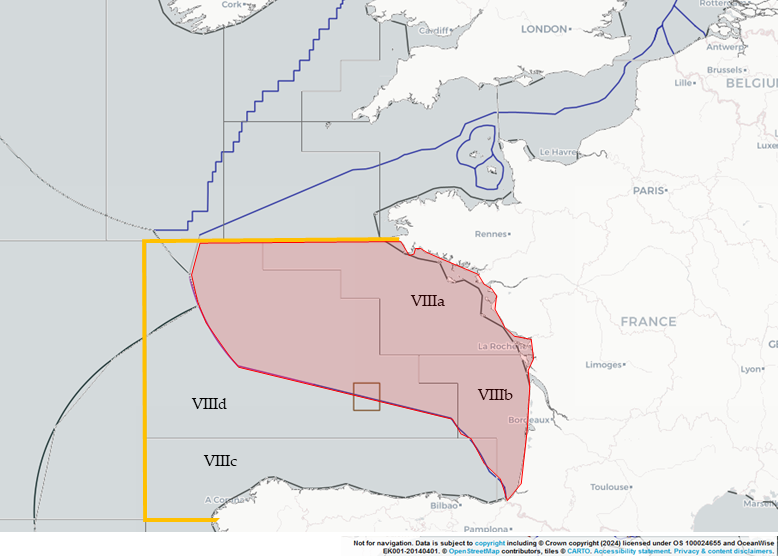

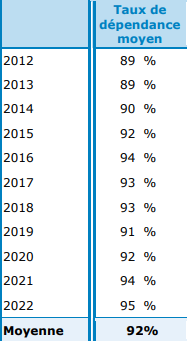

Mesure inédite par son ampleur, la pêche a été interdite pour de nombreux engins dans la zone économique exclusive (ZEE) française des zones VIII a, b, c et d du golfe de Gascogne [zone rouge] pendant environ un mois en hiver (janvier-février), période à risque. Pelagis estime le nombre de captures accidentelles à 1 450 l'hiver 2024 contre une moyenne de 6 100 sur les hivers 2017-23, soit une réduction de l'ordre de 1 à 4.

Seulement, la décision de fermeture a été prise de façon précipitée (3 mois avant sa mise en oeuvre) et a causé une perte de chiffre d'affaires de 30 M€ pour le secteur ( dont 16 M€ pour la pêche). Plus de 300 bateaux, battant presque tous pavillon français, ont été mis à l'arrêt ( sur environ 1 400 opérant dans le golfe de Gascogne et les eaux ibériques). Au-delà de l'amont, mareyeurs, criées, réparation navale, coopératives d'approvisionnement en accastillage et en engins de pêche, transport frigorifique ont tous, à des degrés divers, été déstabilisés. Si une aide de 20 M€ notifiée à la Commission européenne a été accordée à la pêche (80 à 85 % du chiffre d'affaires) et, dans une moindre mesure, au mareyage (75 % de l'excédent brut d'exploitation), les autres maillons de la filière ont été en grande partie oubliés, ce qui risque de désolidariser la filière et d'augmenter les importations, soit directement pour compenser des pertes de volume, soit indirectement pour réduire les aléas sur l'approvisionnement.

La simple existence de régimes d'indemnisation ne suffit bien évidemment pas à effacer l'aléa juridique et le coût des arrêts « cétacés » pour la filière pêche : le risque réputationnel vis-à-vis des consommateurs et le déclin de l'attractivité des métiers dans un contexte de besoin de renouvellement des générations sont autant de « coûts cachés » qui n'ont pu que difficilement être pris en compte dans des aides publiques.

La société a assumé une double dépense : moindre création de richesse d'une part, et coût de l'indemnisation de l'autre (sans compter les ressources administratives déployées et les inévitables effets de bord des indemnisations).

III. 2027-... : CRÉER LES CONDITIONS D'UNE RÉOUVERTURE DE LA PÊCHE COMPATIBLE AVEC LA PROTECTION DES PETITS CÉTACÉS

Les fermetures spatio-temporelles appliquées au golfe de Gascogne interviennent dans un contexte plus large de fragilisation des capacités de pêche françaises du fait d'une succession de crises depuis cinq ans (arrêts Covid, Brexit, plan de sortie de flotte, flambée du goût du gasoil). L'avenir du golfe de Gascogne n'est envisageable ni sans les dauphins... ni sans les pêcheurs.

Néanmoins, les scientifiques rappellent que la voie est très étroite pour rouvrir la pêche après 2026, en l'état actuel des connaissances et du droit (sur 15 scénarios du Ciem, seuls 6 pourraient être compatibles avec l'état de conservation favorable du dauphin, dont 5 avec des fermetures spatio-temporelles).

Des mesures techniques d'atténuation ont déjà été engagées par les pêcheurs, et c'est sur les « pingers », des dispositifs d'éloignement acoustique, qu'ils fondent le plus d'espoirs. Déjà mis en place sur des chalutiers pélagiques, ils sont en cours de déploiement sur 200 fileyeurs pour confirmer leur efficacité. Une extension du nombre de navires équipés en caméras pour objectiver le débat sur les captures et fournir des données plus fines pour éviter une fermeture sèche devrait être explorée. Toutefois, cela suppose que le lien de confiance entre pêcheurs et professionnels soit rétabli, dans leur intérêt réciproque.

Les 15 recommandations de la mission, regroupées en 3 axes

Ø AIDER : la gestion de la crise et l'aide économique aux professionnels affectés par la fermeture

1. Assumer un devoir de vérité et préparer dès à présent et activement la fermeture spatio-temporelle de 2026, en définissant le plus en amont possible les modalités d'indemnisation et en anticipant les cas particuliers.

2. Maintenir en 2026 le taux d'indemnisation de 80 à 85 % du chiffre d'affaires pour les pêcheurs et négocier avec la Commission européenne le rebasculement du dispositif d'aide au mareyage sur le chiffre d'affaires plutôt que sur l'excédent brut d'exploitation.

3. Garantir en 2026 l'accès au chômage partiel pour les criées et les ports, y compris lorsqu'ils ne sont pas gérés par des chambres de commerce et d'industrie.

4. Maintenir voire étendre, dans le cadre du prochain régime d'aide notifié à la Commission européenne, la possibilité de réaliser des travaux sur les navires pendant la période de fermeture spatio-temporelle.

5. Inviter le secteur du transport frigorifique, dans le cadre d'un accord temporaire, à assouplir ses délais de livraison tout en maintenant la qualité et la fraîcheur des produits, et à explorer la possibilité de mutualiser le transport des produits de la mer et celui d'autres produits agroalimentaires.

Ø CONCILIER : chercher les conditions de conciliation entre activités de pêche et protection des petits cétacés

6. Maintenir sans ambiguïté l'objectif, pour après 2026, d'une réouverture de la pêche dans le golfe de Gascogne dans des conditions permettant un maintien de l'état de conservation favorable du dauphin commun.

7. Lancer un plan européen d'équipement afin notamment d'agrandir le marché d'intérêt pour les entreprises fabriquant des dispositifs d'éloignement acoustique (pingers) et leur permettre d'investir dans la miniaturisation et des gains d'efficience.

8. Pousser l'Union européenne à prendre un acte délégué de fermeture incluant la zone économique exclusive (ZEE) espagnole pour l'année 2026 et, au-delà, à « communautariser » davantage son approche du problème.

9. Prendre exemple sur la loi américaine sur la protection des mammifères marins, pour interdire à l'échelle de l'Union européenne (UE) les importations de poissons ne respectant pas des garanties équivalentes en matière de protection des mammifères marins (mesure miroir).

10. En lien avec les organisations de producteurs (OP), promouvoir des mécanismes incitatifs pour mieux valoriser les pratiques d'atténuation des captures de la part des pêcheurs (renforcement des labels « pêche durable » et MSC, application de partage des informations en temps réel de type BATmap).

Ø CONNAÎTRE : augmenter l'effort d'acquisition et de diffusion des connaissances scientifiques

11. Réactiver à la fin de l'automne 2025 le groupe de travail « captures accidentelles », sous l'autorité d'un médiateur nommé par la ministre chargée de la pêche, avec des modalités de fonctionnement revues - représentation de la DGampa à un plus haut niveau, association plus grande des administrations déconcentrées, confidentialité des échanges et préservation de leur dimension constructive.

12. En concertation avec les capitaines et leurs équipages, et sans aller jusqu'à une généralisation des caméras, étendre le nombre de navires équipés pour ainsi obtenir du projet OBSCame+ un nombre suffisant de données fiables à un horizon de deux ou trois ans.

13. Inciter la profession à mettre en place au plus vite, tel que prévu dans son contrat stratégique de filière, un institut technique de la pêche, interface scientifiques professionnels de nature à favoriser l'acquisition et la diffusion de connaissances en son sein.

14. Reconduire le projet scientifique Delmoges (Delphinus Mouvements Gestion) au-delà de 2025 pour une nouvelle période de trois ans, afin d'approfondir le continuum des connaissances sur les cétacés, les captures et la pêche, à partir des données actuellement collectées. Confier aux scientifiques le soin d'évaluer sur la base des dernières données l'efficacité de mesures alternatives plus ciblées que la fermeture spatio-temporelle de 2024-2026.

15. Améliorer la qualité et la transparence des données issues du Réseau national échouages (RNE) en : renforçant l'accompagnement vétérinaire ; fixant l'objectif d'une hausse du taux d'autopsie ; développant l'attention portée à l'identification des pathogènes ; publiant les données individuelles des échouages dans une logique de science ouverte.

PÊCHE ET

PETITS CÉTACÉS :

BÂTIR UN AVENIR COMMUN

DANS LE GOLFE

DE GASCOGNE

« En mer, pour les marins-pêcheurs, les plaisirs sont rares : contempler des dauphins s'égayer dans les flots est un de ceux-là. » C'est par ces mots que le pêcheur professionnel José Jouneau, président du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Pays de la Loire (Corepem), a introduit son propos lors d'une réunion publique en présence de pêcheurs, de scientifiques et de services de l'État, le 27 mars 2025, au Croisic, dans le cadre d'un déplacement de la mission d'information relative aux conséquences de la fermeture de la pêche dans le golfe de Gascogne un mois par an, de 2024 à 2026, et aux solutions alternatives à cette interdiction.

Cette approche sensible de l'interaction pêche-cétacés, au milieu de controverses ayant essentiellement mobilisé des données statistiques et des arguments juridiques, peut sembler déroutante au premier abord, s'agissant d'un sujet pour lequel les pêcheurs sont avant tout identifiés comme une cause, au moins partielle, du regain des échouages de petits cétacés dans le golfe de Gascogne. Elle a pour mérite de sortir des caricatures qui ont pu parfois entourer le traitement du sujet.

La question des interactions pêche-cétacés est une illustration parmi d'autres d'une controverse plus globale mettant aux prises la préservation d'espèces protégées et la viabilité d'activités productives, relevant notamment - mais pas uniquement1(*) - du secteur primaire (agriculture, pêche, sylviculture). Il n'est donc pas inutile de se pencher sur ce sujet.

Les rapporteurs, comme la présidente de la commission des affaires économiques, ont du reste été frappés au cours de leurs travaux par certaines similitudes entre les enjeux de la présente problématique et ceux de la conciliation entre préservation du loup et maintien des activités d'élevage :

Ø comme pour le loup, les pouvoirs publics cherchent, dans le cadre du plan d'action « cétacés » d'une part et du plan national d'actions « loup » de l'autre, le bon équilibre pour préserver une activité traditionnelle participant à l'aménagement du territoire, le pastoralisme dans un cas, la pêche côtière dans l'autre ;

Ø comme le loup, dont la destruction faisait l'objet de primes sous la IIIe République, le dauphin commun a historiquement été détruit sur injonction des pouvoirs publics, et fait désormais l'objet d'une « protection stricte » dans le droit de l'Union européenne, statut juridique résultant d'une dégradation préoccupante de leur état de conservation, et d'une évolution importante des sensibilités ;

Ø comme pour le loup, une forte conflictualité politique s'est développée entre professionnels et associations de protection de la nature, débats d'autant plus vigoureux qu'ils sont attisés par la difficulté - inhérente au monde sauvage -, à estimer avec précision la population des petits cétacés, dont celle du dauphin commun.

La question du dauphin commun est-elle donc aux espaces marins ce que la question du loup est aux espaces de montagnes ? L'analogie est vraie jusqu'à un certain point seulement, puisque dans ce dernier cas, c'est le loup qui attaque les troupeaux d'ovins ou de bovins, tandis que dans le cas étudié par le présent rapport, ce sont les petits cétacés qui sont pris dans les filets des pêcheurs.

Pratiquée dans la nature et ayant pour cible des animaux sauvages - à la différence de l'aquaculture ou plus largement des autres activités agricoles -, la pêche maritime se prête, par définition, à des conséquences sur le milieu naturel.

Ces conséquences ont pour l'heure donné lieu à des efforts de limitation semblant porter leurs fruits2(*), par une gestion proactive des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP3(*)), via :

- une sélectivité accrue des engins de pêche (taille de la maille des filets) ;

- l'attribution de quotas par pêcherie pour une espèce, une zone et une période données, le cas échéant accompagnés d'arrêts temporaires parfois indemnisés ;

- voire, dans certains cas limites, des mesures de fermeture spatio-temporelles, donnant souvent lieu à indemnisation des pêcheurs également.

Dans le cas des petits cétacés, les deux premières mesures semblent difficilement pouvoir fournir des résultats, le dauphin n'étant pas l'espèce cible et étant de plus grande taille que ces espèces cibles. C'est donc une mesure de fermeture spatio-temporelle qui a été ordonnée par la justice, en attendant la démonstration éventuelle de l'efficacité de dispositifs d'effarouchement.

Sensibles à la préservation des petits cétacés, les marins-pêcheurs le sont aussi à l'avenir de leur métier. Ils sont les premiers à déplorer les captures accidentelles4(*), qui créent d'abord un risque de réputation pour la pêche, dans un contexte de remise en cause de plus en plus fréquente de cette activité par certaines associations de protection de la nature, et ensuite un risque juridique, mettant même en péril leur activité dans la zone depuis 2023.

Les pêcheurs ne souhaitent rien plus qu'exercer leur métier dignement, en limitant autant que possible leur impact sur les milieux, sans avoir à craindre pour la viabilité de leur activité. C'est tout le sens de cette mission : s'appuyer sur la science pour rechercher l'ensemble des solutions techniques et réglementaires alternatives à la fermeture du golfe de Gascogne à certains engins de pêche, dans l'objectif de rouvrir la zone à partir de 2027 tout en ayant pour préoccupation constante la protection des cétacés. La reconduction de cette fermeture n'est une solution ni viable ni satisfaisante.

I. COMMENT EN EST-ON ARRIVÉ LÀ : CHRONIQUE D'UNE FERMETURE ANNONCÉE

A. PETITS CÉTACÉS ET ACTIVITÉS DE PÊCHE COEXISTENT DANS LE GOLFE DE GASCOGNE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES

Si les indicateurs recherchés ne sont pas toujours harmonisés à l'échelle exacte du golfe de Gascogne (1), il est certain que l'effort de pêche y est important (2) et que la faune marine, dont les petits cétacés, y est très présente (3).

1. Le « golfe de Gascogne » : de quoi parle-t-on au juste ?

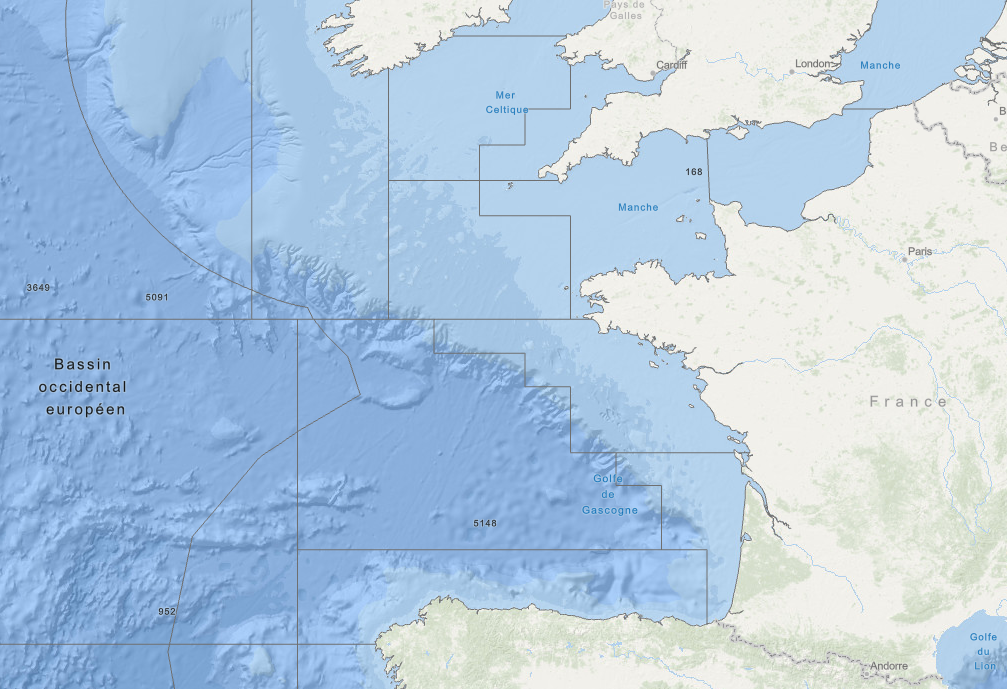

a) Une définition géographique, biologique ou réglementaire

« Coin d'Atlantique enfoncé entre l'Espagne et l'Armorique » selon le géographe Jean-Pierre Pinot, le golfe de Gascogne a pour limite conventionnelle, en géographie physique, « une droite joignant le cap Ortegal, en Galice, à la bouée d'Ar-Men au large de Sein. Sa partie centrale est une plaine abyssale de 4 800 m de fond [en bleu plus foncé ci-dessous], qu'un escarpement continental vigoureux [souvent appelé talus continental] sépare de plateaux continentaux assez vastes [en bleu plus clair ci-dessous] ». Géographiquement, le golfe serait délimité par la diagonale bleue dans la carte ci-dessous.

Source : CIEM

Pour la gestion des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP), via notamment les quotas de pêche, le Conseil international pour l'exploration de la mer (Ciem) subdivise l'Atlantique Nord-Est en plusieurs zones et sous-zones, selon des contours assez linéaires (cf. ci-dessous).

Selon cette approche retenant des unités de gestion de ressources halieutiques pertinentes, le golfe de Gascogne correspondrait à la zone VIII (contours rouges ci-dessus), et notamment des sous-zones a, b (sur le plateau continental) ainsi que c et d (sur la plaine abyssale). Il s'agit, du reste, du périmètre théorique de la fermeture spatio-temporelle de la pêche pendant un mois par an, selon l'arrêté du 23 octobre 2024, qui en a été le premier vecteur (cf. infra, partie II.A.).

Source : Ifremer

Encore faut-il tenir compte du fait que les eaux du golfe de Gascogne sont partagées entre juridiction française et espagnole, l'une et l'autre étant délimitées par la limite de leurs zones économiques exclusives (ZEE) (en rouge dans la carte ci-dessous). Or, les mesures spatio-temporelles ne s'appliquent qu'à la zone économique exclusive française, en rouge ci-dessous (cf. partie II.A.3 infra). En pratique la sous-zone c, dont la majeure partie est sous juridiction espagnole, échappe presque intégralement à l'interdiction.

Source : observatoire Pelagis

b) La difficulté de manier des chiffres portant sur des zones et des périodes différentes

À ces différences de définition du « golfe de Gascogne », il faut ajouter que nombre des données discutées au sujet des captures accidentelles de petits cétacés dans le golfe de Gascogne correspondent à des périmètres qui diffèrent parfois considérablement :

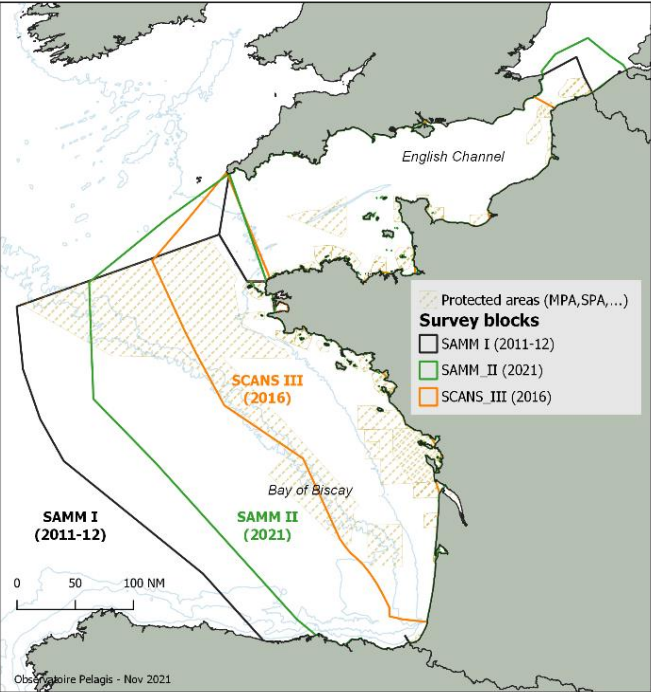

Ø pour l'estimation du nombre de dauphins, les deux campagnes d'observation existantes retiennent un périmètre façade atlantique et Manche (étude Samm, cf. ci-dessous) ou un périmètre beaucoup plus large encore, à l'échelle de l'Atlantique Nord-Est (étude Scans) ;

Ø le seuil maximal de captures accidentelles permettant la viabilité du dauphin est calculé à l'échelle de l'Atlantique Nord-Est, tandis que, pour l'estimation du nombre de captures accidentelles, l'observatoire Pelagis fournit des données à l'échelle de la façade Atlantique et Manche de la France ou pour le golfe de Gascogne ;

Ø pour l'estimation de l'effort de pêche, Ifremer retient comme périmètre le golfe de Gascogne et les mers ibériques.

Source : observatoire Pelagis

Si ces différences ont des justifications objectives - la géographie, la biologie, la pêche et la souveraineté des États ayant chacune leur logique propre -, la mobilisation de données portant indifféremment sur l'une ou l'autre de ces dimensions, avec des périmètres de référence pouvant varier considérablement, nuit à leur intelligibilité, est source de confusion et se prête facilement à des manipulations.

Cette même observation vaut d'ailleurs pour la difficulté à mettre en relation des données qui couvrent des périodes différentes. On relève :

Ø réglementairement, une fermeture spatio-temporelle du 22 janvier au 20 février inclus (arrêté du 24 octobre 2023), puis du 22 janvier au 25 février inclus (acte délégué de la Commission européenne) ;

Ø des bilans de mortalité hivernale des dauphins portant du 1er décembre au 31 mars de chaque année ;

Ø des estimations de l'impact économique de la fermeture, fournies par Ifremer et FranceAgriMer, à une échelle seulement mensuelle.

Ces nombreux « faux raccords » rendent moins crédible le « récit » sur les captures accidentelles et fragilisent l'acceptabilité des mesures prises pour les atténuer. Aussi, avant toute chose, les rapporteurs appellent le Gouvernement à faire preuve de plus de pédagogie et de rigueur en mettant à disposition du grand public, sur une unique page en ligne, les données pertinentes (d'effort de pêche, d'estimation de la population des dauphins, de captures accidentelles, d'impact économique...) à des échelles spatiales et temporelles identiques. À défaut, la convertibilité et l'interopérabilité de ces données devraient, autant que faire se peut, être recherchées. En cas d'impossibilité, il faudrait expliquer pourquoi et chercher à y remédier à l'avenir dans la production de ces données.

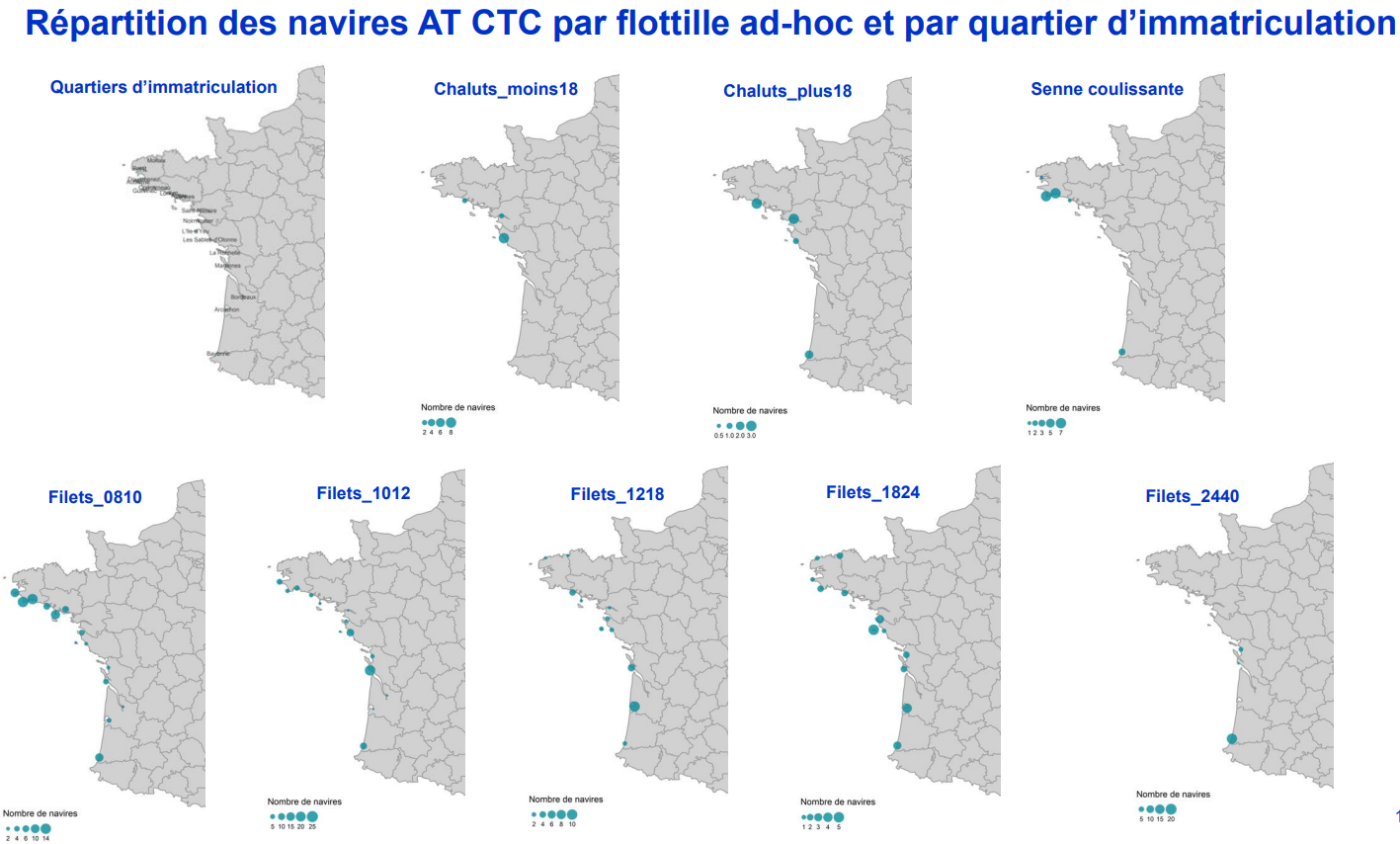

2. Panorama de la pêche dans le golfe de Gascogne : une activité essentiellement côtière

a) Une pêche côtière et encore très active

Les activités de pêche ont toujours été intenses dans les eaux, poissonneuses, du golfe de Gascogne, en particulier dans les secteurs côtiers de la Bretagne méridionale à la Galice, et dans les eaux peu profondes, jusqu'à la limite du plateau continental. Il s'agit d'une pêche historiquement - et encore aujourd'hui majoritairement - « artisanale5(*) », tout du moins côtière.

En 2023, sur 323 000 tonnes de débarquements de poisson en France hexagonale, 71 000 tonnes l'ont été dans le golfe de Gascogne, soit 22 % du volume de la pêche française.

Figurent, parmi les principales criées françaises, celles de Lorient (2e), du Guilvinec (3e), ou encore de Saint-Jean-de-Luz, de Saint-Guénolé, des Sables-d'Olonne et de La Cotinière.

Une étude datant de 2012 réalisée par M. Alain Biseau, chercheur à Ifremer, décrit les activités de pêche dans le golfe de la manière suivante :

Description des activités de pêche dans le golfe de Gascogne (2012)

« Le golfe de Gascogne est une zone de pêche très fréquentée par les navires français. On y trouve également une activité de flottilles étrangères : quelques navires belges ou hollandais ciblant la sole au chalut à perche, et surtout une flottille espagnole importante ciblant le merlu à la palangre, au chalut et au filet, et des bolincheurs cherchant les petits pélagiques, et plus au large des canneurs à thon.

En 2009, environ 1 700 navires français avaient une activité de pêche dans cette zone. Ces navires sont de petite taille : environ la moitié mesurent moins de 10 m et la moyenne est de 12 m, pour une puissance de 170 kW. La part des navires de taille supérieure à 25 m est très faible.

La plus grande part des captures provient des secteurs très côtiers.

Dans la partie nord du golfe de Gascogne, près de 60 % des débarquements proviennent d'une activité de chalutage de fond avec des chaluts simples ou jumeaux, et un quart provient de la senne coulissante (bolinche) ; cette dernière activité concerne néanmoins peu de navires. En ce qui concerne les espèces débarquées, la sardine Sardina pilchardus domine, suivie par le merlu Merluccius merluccius, les baudroies Lophius sp., le maquereau Scomber scombrus et le chinchard Trachurus trachurus.

Dans le sud, l'activité de chalutage de fond est plus réduite (environ un tiers des débarquements) et les filets fixes, maillants ou trémails, contribuent à environ un quart des débarquements totaux, le reste étant capturé à l'aide de casiers ou de palangres. Les espèces principales sont également différentes puisque la sole Solea solea et le merlu se partagent un quart des débarquements. À noter que l'anchois Engraulis encrasicolus, très présent dans les débarquements jusqu'au début des années 2000, n'apparaît pas dans les débarquements de 2009 du fait de la fermeture de cette pêche.

À l'échelle de la sous-région marine « golfe de Gascogne », la sardine domine largement les débarquements des navires français en termes de tonnage, avec près de 20 000 t en 2009. Le merlu vient en deuxième position avec plus de 8 000 t ; puis les baudroies (5 000 t) et la sole (4 000 t). Le bar Dicentrarchus labrax et la langoustine Nephrops norvegicus, deux espèces à forte valeur commerciale, sont respectivement en 6e et 7e position dans les apports en tonnage. »

Alain Biseau, étude « Pressions biologiques et impacts associés », Ifremer, juin 2012.

Près de quinze ans plus tard, en 2023, 1 283 navires avaient une activité principale dans le golfe de Gascogne ou les mers Ibériques, selon Ifremer, soit une diminution d'à peu près un quart.

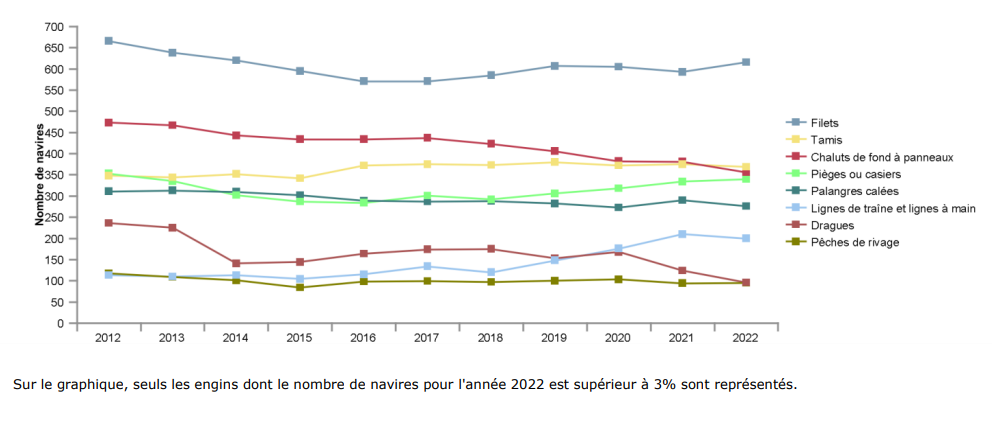

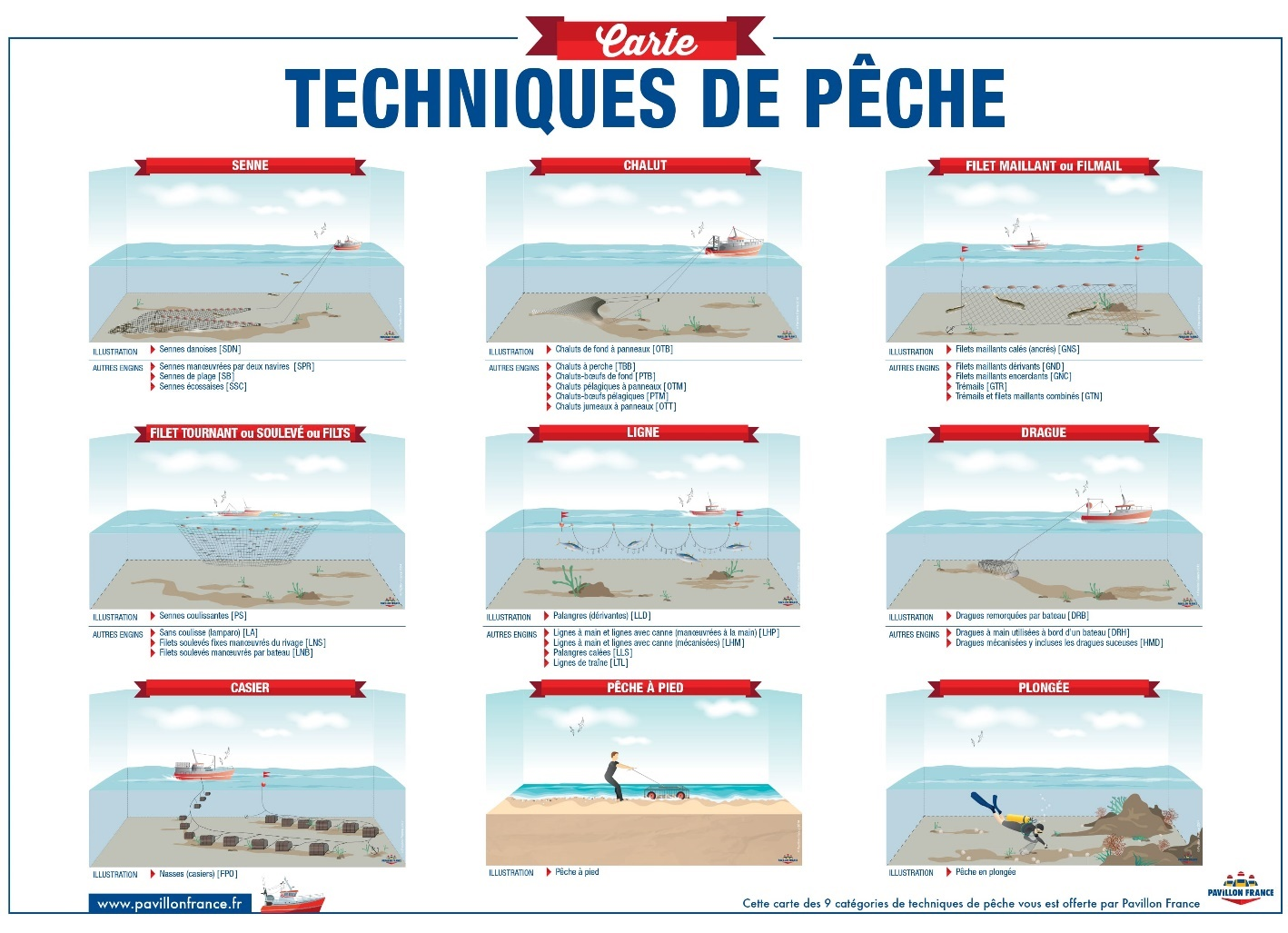

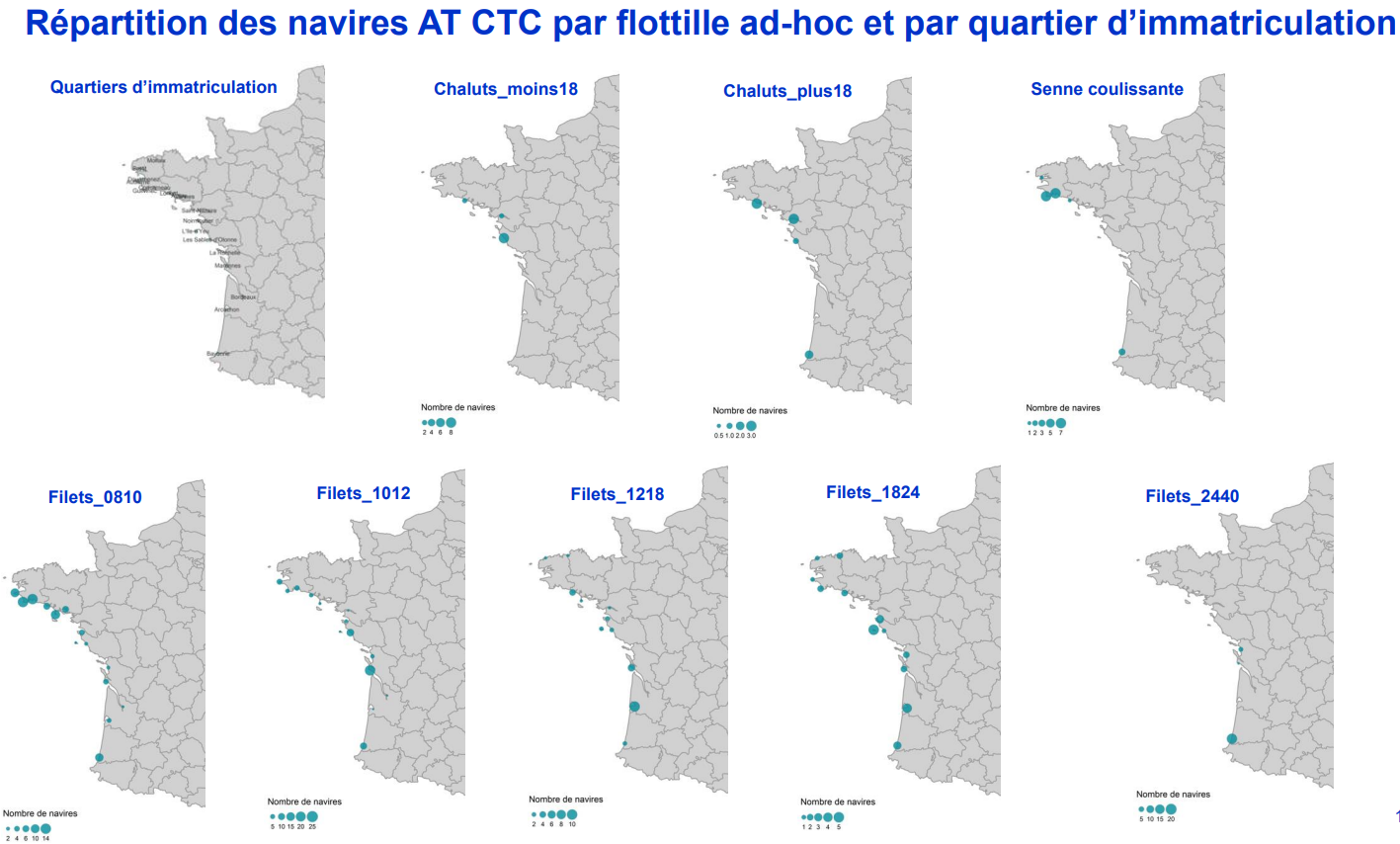

b) Des techniques de pêche diversifiées

Les engins de pêche les plus utilisés dans la zone sont, par nombre de navires les utilisant - un navire pouvant utiliser plusieurs engins -, les filets (environ 600 navires) puis, en proportions similaires, les tamis, chaluts de fonds à panneaux et pièges ou casiers (environ 350 chacun). Suivent la pêche à la palangre (environ 300) et à la ligne (autour de 200) ainsi que, pour 100 navires chacun, les dragues et la pêche de rivage. Il est à noter que la catégorie des « filets » recouvre une grande variété d'engins de pêche (calés au fond ou en dérive, trémails ou filets maillants).

Source : Ifremer (projet Delmoges)

Ces « engins de pêche » peuvent être utilisés dans différentes configurations, appelées « métiers » (cf. ces présentations des différents « métiers » de pêche par la FAO ou par le comité interdépartemental des pêches 64-40).

Dans le cadre du projet Delmoges, Ifremer observe qu'« il n'est pas observé d'évolutions majeures dans les pratiques de pêche des navires français dans le golfe de Gascogne sur la période 2010 à 2020 autant sur les pratiques observées durant les périodes hivernales que par année ». De même, bien que partielles, « les données disponibles (présence) ne permettent pas de conclure à d'éventuelles évolutions dans les pratiques de pêche des navires étrangers dans le golfe de Gascogne sur la période 2010 à 2020 ».

c) Des ressources halieutiques assez bien gérées, parfois au prix de mesures difficiles

Dans son bilan 2024 de l'état des populations de poissons exploitées, Ifremer souligne, sur données 2023, que dans cette zone, « la part des populations considérées en bon état n'augmente pas et reste en dessous de la moyenne nationale (39 % des débarquements en 2023 comme en 2022 [contre 46 % en France hexagonale)), malgré une tendance à la baisse des débarquements depuis les années 2000 (de 101 000 tonnes en 2014 à 71 000 tonnes en 2023) ». L'institut souligne néanmoins que les changements de statut de la sardine, celle-ci représentant un cinquième des débarquements du golfe, ont une influence prépondérante sur le bilan global6(*).

Depuis l'an 2000, les pêcheurs du golfe de Gascogne ont été marqués en particulier par deux mesures de gestion des stocks halieutiques ayant laissé un souvenir amer :

Ø à la suite d'un second effondrement du nombre d'alevins d'anchois dans le golfe au début des années 20007(*), une fermeture spatio-temporelle complète de cette pêche a été décidée par la Commission européenne, sur avis du Ciem, en plein milieu de l'année 2006, et ce jusqu'à 2010. Le total admissible de captures (TAC) n'est depuis remonté que progressivement, et la pêche de l'anchois est toujours interdite du 1er janvier au 29 février et du 1er au 31 décembre de chaque année en zone CIEM VIII (art. 1er d'un arrêté du 8 mars 2024 relatif au contrôle de la pêcherie d'anchois), voire également du 1er mars au 30 avril pour le chalut ;

Ø plus récemment, faisant suite à des menaces sur les reproducteurs, la diminution de 37 % du quota de sole commune accordé dans le Golfe en 2022 (de 3 483 à 2 233 tonnes en une seule année) a conduit le Gouvernement à proposer des arrêts temporaires d'une période comprise entre 45 et 90 jours, dont au moins 15 jours du 1er au 31 mars ( arrêté du 30 décembre 2021 relatif à l'arrêt temporaire aidé « sole »), pour les navires dépendant de ces stocks au moins à hauteur de 10 %.

3. Combien y a-t-il de petits cétacés dans le golfe de Gascogne et dans l'Atlantique Nord-Est ?

a) Une donnée par définition difficile à établir

La problématique du nombre de petits cétacés dans le golfe de Gascogne est au coeur de la « rupture de confiance » entre scientifiques et pêcheurs. Il s'agit d'une donnée évidemment essentielle puisque son niveau absolu et son évolution dans le temps sont un élément central d'appréciation du maintien en état de conservation favorable ou non des espèces concernées. Du nombre de petits cétacés, et notamment de dauphins communs, dépend le nombre de captures accidentelles compatibles avec cet état de conservation favorable.

Or, le nombre d'individus d'une espèce sauvage recensés dans un espace géographique donné est, par nature, une information très difficile à établir, quand bien même « il n'existe pas beaucoup d'autres espèces animales qui bénéficient d'un tel niveau et effort de suivi » (France Nature Environnement).

Se pose également la question de la délimitation de cet espace, qui doit correspondre à une unité de gestion pertinente. S'agissant du dauphin commun, cette unité de gestion est actuellement l'ensemble des eaux de l'Atlantique Nord-Est, les scientifiques spécialistes du sujet se posant actuellement la question d'identifier deux populations distinctes (néritique et océanique) au sein de cette aire (cf. infra, au c).

Du fait de son large champ de compétences, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, Mme Agnès Pannier-Runacher, a pu se prêter, devant les rapporteurs, au jeu des comparaisons sur la robustesse des connaissances d'un domaine à l'autre de son action. Il en ressort qu'en matière de biodiversité, les données sont plus difficiles à fiabiliser : le vivant et le sauvage, en effet, ne sont bien sûr pas aussi aisément « capturés » dans les statistiques officielles que des flux physiques de biomasse.

Dans le cas des petits cétacés, s'ajoutent des difficultés méthodologiques de plusieurs ordres, la première étant que ces animaux, pouvant parcourir près de 100 km par jour, sont très mobiles, la seconde étant que la population n'est pas la même en été ou en hiver - saison lors de laquelle les dauphins migrent dans le golfe et se rapprochent des côtes pour se nourrir. La troisième est que les dauphins peuvent nager en profondeur et ne pas être immédiatement visibles. De façon générale, l'océan, « chaotique, envers désordonné du monde8(*) », non immédiatement accessible au regard de l'homme, demeure largement une mare incognita malgré un regain d'intérêt moderne et contemporain9(*) certain.

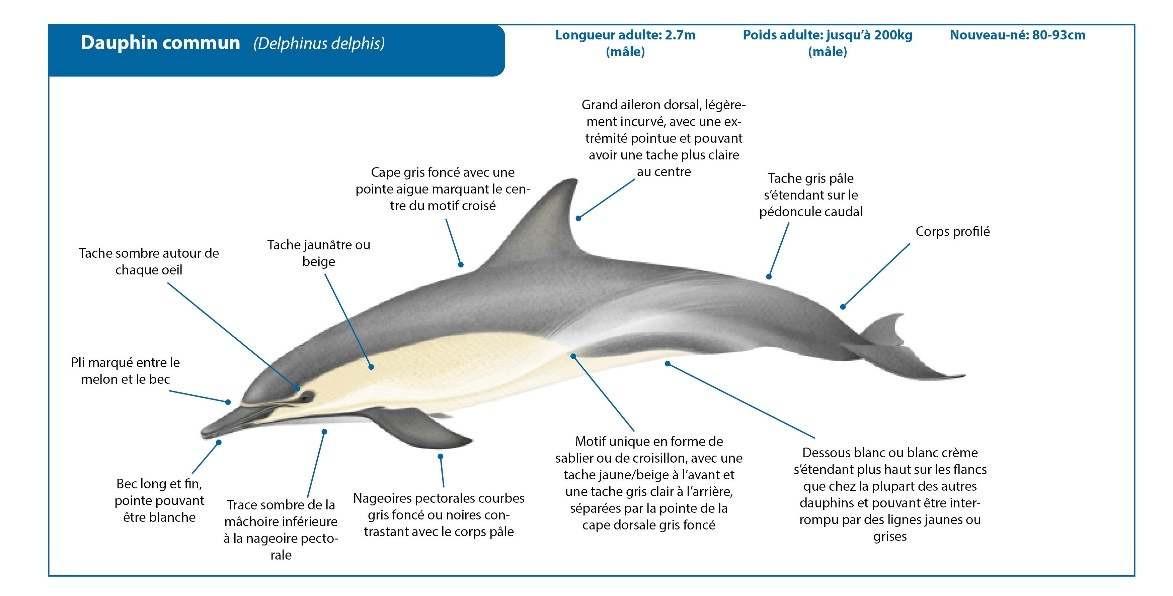

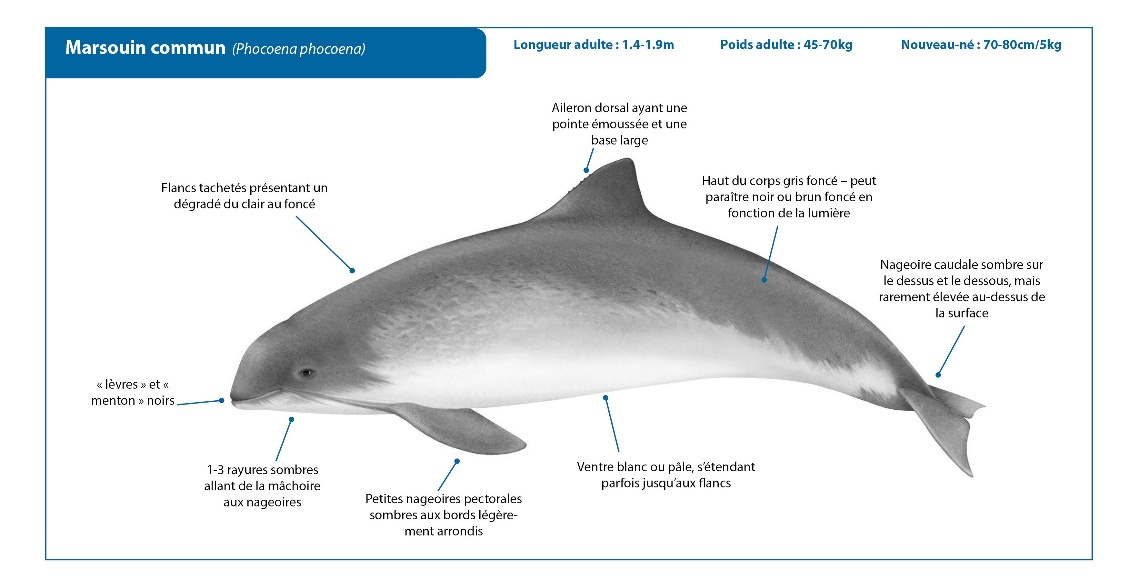

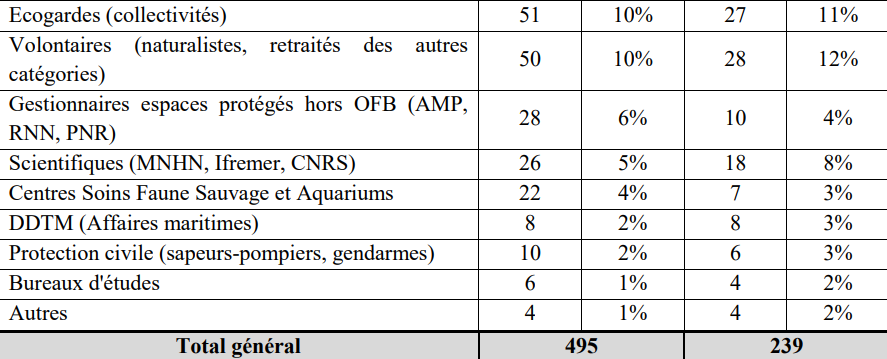

b) Le débat des captures dans le golfe de Gascogne porte sur le dauphin commun et le marsouin commun

Dans la classification du monde animal, les cétacés constituent un infra-ordre composé d'au moins 81 espèces de mammifères aquatiques, ayant la particularité de respirer à l'air libre grâce à des évents. On distingue en leur sein les mysticètes, dotés d'un fanon, comme les baleines, et les odontocètes, à l'instar des dauphins, qui disposent de dents.

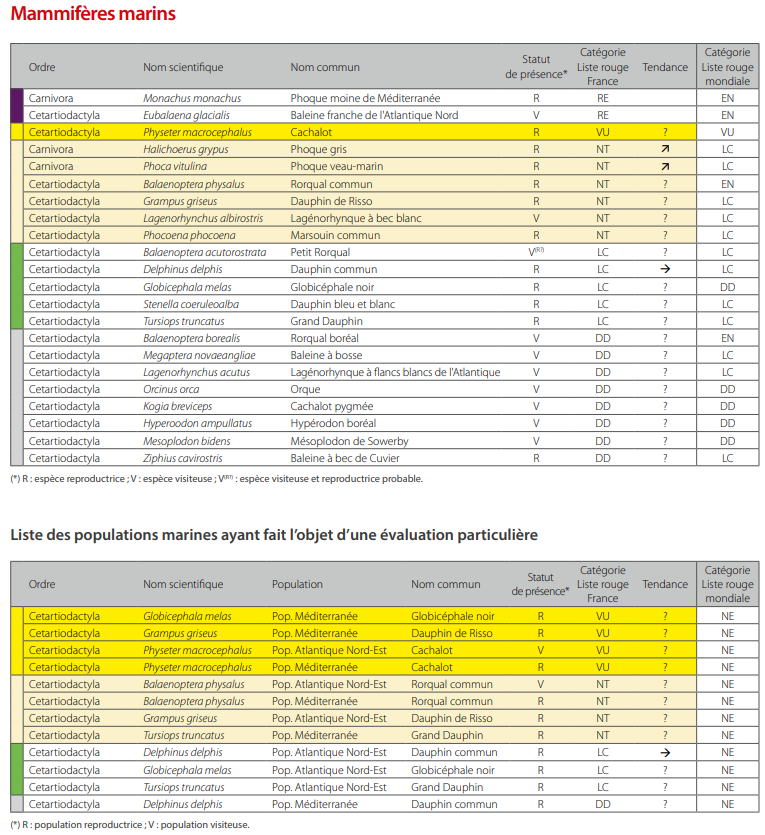

Plusieurs espèces différentes de cétacés sont présentes dans les eaux de l'Atlantique Nord-Est, et en particulier dans le golfe de Gascogne10(*). Il s'en trouve également dans les eaux ultramarines, qui ne font pas l'objet de ce rapport11(*).

Le phénomène des captures accidentelles concerne essentiellement des petits cétacés et, plus particulièrement, le dauphin commun (delphinus delphis) ainsi que, dans une moindre mesure, le marsouin commun (phocoaena phocoaena) - il est à noter que les illustrations ci-dessous ne sont pas à l'échelle, le dauphin commun étant à peu près deux fois plus grand que le marsouin commun. D'autres delphinidés, tels que le grand dauphin ou le dauphin bleu et blanc - ce dernier étant pourtant proche visuellement du dauphin commun - en sont moins victimes, bien que cela puisse survenir plus ponctuellement.

Source : Whale Watching Handbook

c) Deux études qui ont procédé par échantillon et avec une marge d'incertitude importante

Dans l'Atlantique Nord-Est, l'aire de répartition des petits cétacés, et notamment du dauphin commun, est évidemment trop étendue pour se prêter à un inventaire exhaustif. Non seulement le rapport coût financier-bénéfice environnemental d'une telle entreprise serait démesuré, mais elle serait tout bonnement impossible : les zones concernées sont immenses et difficilement accessibles.

Aussi, l'estimation de la dynamique de population de ces espèces est effectuée par le biais d'échantillonnages, faisant ensuite l'objet d'un retraitement statistique à partir de modélisations.

Deux études d'estimation du nombre de petits cétacés sont menées dans l'Atlantique Nord-Est. Comme indiqué supra, elles portent sur des périmètres géographiques distincts et sont, du reste, réalisées à une fréquence et à une période variables :

Ø des campagnes d'observation hivernale françaises intitulées Samm (suivi aérien de la mégafaune marine) sont réalisées par l'observatoire Pelagis, tous les dix ans, pour le littoral atlantique, un second cycle ayant été conduit en 2021 ;

o D'après le deuxième cycle de la campagne Samm (suivi aérien de la mégafaune marine) menée par l'observatoire Pelagis sur les façades Manche et Atlantique, « l'abondance totale des petits delphinidés est estimée à 195 600 individus (138 900-277 200) en hiver 2021, contre 164 100 individus (97 400-278 800) en hiver 2011-12. En appliquant, les proportions de dauphin commun/dauphin bleu et blanc parmi les petits delphinidés, obtenues grâce à l'analyse digitale, l'abondance estimée de dauphin commun est de 181 624 individus (IC à 95 % [128 601-258 052]) au cours de l'hiver 2021 sur l'ensemble de la zone ».

Ø des campagnes d'observation estivale européennes intitulées Scans (Small Cetaceans in Atlantic waters and North Sea) sont réalisées tous les six ans, pour l'ensemble de l'Atlantique Nord-Est. La quatrième et dernière campagne a été réalisée à l'été 2022.

o la campagne Scans III, conduite en 2016, estimait le nombre de dauphins communs dans l'Atlantique Nord-Est (hors ZEE irlandaise) à 467 673 (IC à 95 % [281 129-777 998]). La campagne Scans IV, conduite en 2022, estimait ce nombre (toujours hors ZEE irlandaise, mais en incluant les eaux larges du Portugal) à 439 212 (IC à 95 % [309 153-623 987]).

Ces écarts demeurent élevés pour des intervalles de confiance12(*) à 95 %. Malgré cette forte amplitude, il existe en effet toujours 1 chance sur 20 que le nombre réel ne soit pas compris dans ces intervalles. De fait, d'après les données Samm, les effectifs du dauphin commun dans le golfe de Gascogne et la Manche Ouest se situent dans un intervalle de confiance dont la limite basse est inférieure de 29 % à l'estimation centrale et la limite haute supérieure de 42 % à cette même estimation, de sorte que ces valeurs limites (haute et basse) varient du simple au double13(*).

En raison de cette forte incertitude, il n'est pas possible de conclure sur l'évolution de la population sur la période récente (les nouvelles données restant dans l'intervalle de confiance de la précédente valeur centrale). La population est de ce fait considérée comme stable.

Il est à noter que les projets scientifiques sont en cours sur la pertinence de distinguer, au sein de la population de dauphin commun de l'Atlantique Nord-Est, deux populations différentes de dauphins, les uns néritiques14(*), les autres océaniques. Cette hypothèse de travail est vivement critiquée par le comité national des pêches maritimes et des élevages marins car elle conduirait à réduire les seuils de captures jugés compatibles avec l'état de conservation favorable de cette espèce (en réduisant le dénominateur, par rapport à une unité de gestion aujourd'hui étendue à tout l'Atlantique Nord-Est), alors que la panmixie de ces populations serait avérée. Les deux journalistes entendus par la mission, Erwan Seznec et Géraldine Woessner, ne remettent pas tant en cause les chiffres produits par Pelagis que les déductions qui en seraient faites, au prix de simplifications, dans la presse et dans la communication des associations de protection de la nature. Pelagis s'en défend en expliquant ne pas être comptable de l'utilisation qui est faite du travail de ses équipes, et faire preuve de pédagogie ( article synthétique sur le site The Conversation).

Les difficultés d'interprétation des données sur les populations des dauphins

« Les difficultés de dénombrement de la faune sauvage sont considérables. C'est vrai pour les grands mammifères et encore davantage pour les oiseaux migrateurs et les populations d'insectes. Les chercheurs rappellent toujours les incertitudes des mesures dans leurs publications scientifiques. Vient ensuite la communication vers le grand public et les décideurs. Elle simplifie, par définition, et retient en général les fourchettes basses et les hypothèses pessimistes.

Exemple, l'évaluation des populations de dauphins dans le golfe de Gascogne. Dans la note méthodologique 2020 de l'observatoire Pelagis, rattaché au CNRS et à l'université de La Rochelle, on apprend que les estimations ont été faites par avion, sur quatre journées, en hiver. Pour couvrir 35 000 km2, c'est insuffisant15(*). Les chercheurs le soulignent. Ils concluent avec prudence à « des densités plus élevées à l'intérieur du plateau continental qu'auparavant, et donc potentiellement un risque de capture plus élevé sur les zones de pêche ». Plus de dauphins entraînent plus de prises accidentelles. Cela deviendra, dans le discours formaté pour l'opinion : la pêche fait peser une menace de disparition sur les dauphins dans le golfe de Gascogne... À ce titre, elle a été interdite pendant un mois dans toute la zone pendant l'hiver 2024 !

Géraldine Woessner et Erwan Seznec, Les Illusionnistes,

d) Un rapprochement des dauphins des côtes et une dispersion accrue

Nombre de pêcheurs et de plaisanciers suggèrent, à partir de leurs observations visuelles répétées, une augmentation du nombre de dauphins sur les dernières décennies. Les affirmations telles que : « des dauphins, on n'en a jamais vu autant » ont été prononcées à plusieurs reprises dans le cadre des auditions ou du déplacement sur la façade atlantique, souvent à la fin des échanges, comme expression d'un scepticisme désabusé sur l'ampleur qu'a pris la question dans leur vie.

Les scientifiques expliquent le hiatus entre perception visuelle et estimation statistique du nombre de dauphins par un double phénomène :

Ø le premier est la dispersion accrue des groupes de dauphins observée sur la période récente. Animal éminemment social, le dauphin pouvait évoluer par groupes de dizaines d'individus, ce qui limitait la probabilité de croiser leur chemin. Des groupes de seulement quelques individus peuvent désormais être repérés ;

Ø par ailleurs, les dauphins se seraient rapprochés des côtes, probablement à des fins alimentaires, pour suivre les petits poissons pélagiques, sur le plateau continental moins profond. Cette explication n'est pas contestée par les représentants de pêcheurs, qui l'interprètent même comme le signe de leur bonne gestion des stocks halieutiques, par exemple de l'anchois, après une baisse de la ressource dans les années 200016(*).

Le projet Delmoges (DELphinus MOuvements GEStion)

Projet collaboratif scientifique conjoint de l'observatoire Pelagis (université de La Rochelle et CNRS) et Ifremer, en partenariat avec trois autres organismes, le projet Delmoges (DELphinus MOuvements GEStion) a constitué une première réponse souple, sur une durée de trois ans (2022-25), au défi de l'acquisition de connaissances plus fines sur les populations de dauphins et leurs interactions avec la pêche (captures accidentelles).

Selon les organismes engagés dans ce projet, ce dernier a notamment permis plusieurs résultats nouveaux :

Ø identification de deux populations potentiellement distinctes de dauphins communs dans l'Atlantique Nord-Est ;

Ø distribution des petits poissons pélagiques en hiver, agrégés en bancs denses sur le fond près des côtes, ce qui pourrait expliquer que des dauphins soient capturés dans des filets au fond (pour la sole et le merlu) ;

Ø typologie de stratégies de pêche les plus à risque de capture accidentelle ;

Ø caractérisation plus fine de l'effort de pêche et notamment de la longueur des filets déployés lors du filage et du virage ;

Ø quantification du risque de capture accidentelle en croisant plusieurs sources de données en vue de proposer des cartes de risques pour la gestion ;

Ø étude sociologique de la polarisation des perceptions des différentes parties prenantes.

B. LA MORTALITÉ PAR CAPTURE ACCIDENTELLE A ATTEINT, ENTRE 2016 ET 2023, DES NIVEAUX BEAUCOUP PLUS ÉLEVÉS QUE PAR LE PASSÉ

1. Les petits cétacés font l'objet d'une protection depuis 1970 dans un cadre national, renforcé depuis 1992 par un cadre européen et international très ambitieux

a) En droit français

Aussi étonnant que cela puisse paraître au regard de l'évolution importante des sensibilités depuis lors, il convient de rappeler que des primes ont existé en France pour encourager la destruction du dauphin, à l'instar des récompenses pour la destruction du loup sous la IIIe République. Comme le rappelle cet article du Figaro, entre 1901 et 1931, une prime de dix francs était ainsi attribuée par le ministère de la marine pour chaque dauphin tué.

Des pratiques usuelles ayant par le passé consisté, pour des habitants, du littoral, à se partager le corps échoué d'un dauphin et, pour des pêcheurs, à harponner des petits cétacés pour leur consommation à bord des navires, ont également été rapportées. Seule une consommation opportuniste semble subsister, de façon extrêmement résiduelle.

En France, c'est seulement depuis un arrêté du 20 octobre 1970 relatif à l'interdiction de capturer et de détruire les dauphins qu'« il est interdit de détruire, de poursuivre ou de capturer, par quelque procédé que ce soit même sans intention de les tuer, les mammifères marins de la famille des delphinidés (dauphins et marsouins) ». Cet arrêté a été abrogé et remplacé par un arrêté du 1er juillet 201117(*), qui transpose également le cadre de protection européen.

b) En droit européen

La protection stricte des petits cétacés a en effet été actée entretemps, au sein de l'Union européenne, par l'inclusion de l'ensemble des mammifères marins à l'annexe IV point a) de la directive « Habitats, faune, flore18(*) » de 1992.

L'article 12 de cette directive établit un régime dual, selon que les captures d'espèces animales strictement protégées soient intentionnelles (interdiction) ou accidentelles (système de contrôle et, sur cette base, nouvelles recherches ou mesures de conservation pour éviter une incidence négative). Cette distinction explique que les captures accidentelles ne revêtent pas la qualification d'infraction.

Article 12 de la directive Habitats, faune, flore

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant :

a) toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature ;

[...]

4. Les États membres instaurent un système de contrôle des captures et mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées à l'annexe IV point a). Sur la base des informations recueillies, les États membres entreprennent les nouvelles recherches ou prennent les mesures de conservation nécessaires pour faire en sorte que les captures ou mises à mort involontaires n'aient pas une incidence négative importante sur les espèces en question.

S'agissant des réglementations spécifiques au milieu marin et à la pêche, il faut encore relever :

Ø la directive-cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) de 200819(*) impose aux États membres de mettre en place des plans d'action fixant des objectifs pour maintenir un bon état écologique du milieu marin (après un premier cycle 2017-20, la France met en oeuvre un second cycle 2022-27) à partir d'une évaluation de cet état menée dans le cadre d'un programme de surveillance ;

Ø le règlement relatif à la politique commune de la pêche de 201320(*) et le règlement relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins de 201920(*) traduisent ce même principe d'état de conservation favorable.

c) En droit international

La France est partie à plusieurs accords internationaux de protection de la biodiversité marine, et notamment :

Ø l'accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique, de l'Atlantique du Nord, des mers d'Irlande et du Nord (Ascobans) du 17 mars 1992, dont la France est devenue partie en 2005 ;

Ø la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique Nord-Est (Ospar) du 22 septembre 1992, fusionnant les conventions d'Oslo et de Paris relatives à la prévention de la pollution marine.

De façon plus générique, le bon état des populations de mammifères marins participe des « objectifs d'Aichi » de 2010 (plan stratégique pour la diversité biologique 2011-20) issus de la COP 10 de Nagoya sur la biodiversité.

2. Pourquoi les interactions entre la pêche et les petits cétacés dans le golfe de Gascogne posent problème

Il est fait état d'interactions anciennes entre les activités de pêche et les petits cétacés. Elles n'étaient cependant pas appréhendées de la même manière qu'aujourd'hui, un article du Figaro expliquant même que « la pêche à la sardine se pratiquait avec un filet de coton très fragile, que les marsouins détruisaient en pourchassant les poissons ». Les filets sont aujourd'hui en nylon ou autres matériaux plus performants, et la flotte est mieux équipée technologiquement (sonars) pour repérer les bancs de poissons (dérive technologique ou technological creep de 2 % par an).

Au coeur des problématiques posées par les interactions entre la pêche et les petits cétacés, se trouve donc le phénomène des « captures accidentelles » (ou accessoires). Une fois pris dans un engin de pêche, les petits cétacés meurent noyés en quelques minutes, sans pratiquement aucune chance de survie.

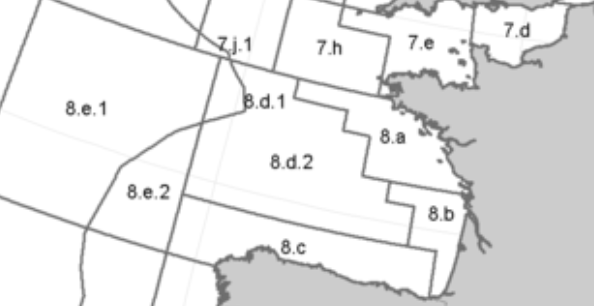

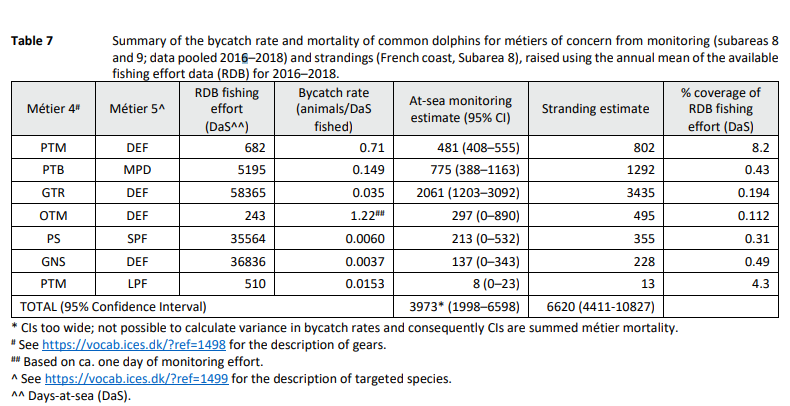

a) Une diversité d'engins de pêche jugés « à risque de captures »

Si tous les engins de pêche n'ont pas été interdits, c'est que tous ne sont pas considérés comme « à risque » de captures. La lumière n'est cependant pas encore tout à fait faite sur le risque relatif de capture propre à tel engin ou à tel autre, en l'absence de données suffisamment précises (déclarations manquantes, biais liés aux observateurs en mer). Le tableau ci-dessous, du Ciem, ne fournit qu'une estimation imparfaite des captures estimées (codes des métiers de pêche à la première colonne, méthode des échouages à l'avant-dernière colonne, méthode des observateurs en mer à l'antépénultième colonne).

Source : Ciem

Ainsi, lors des premières années de hausse des captures après 2016, il a d'abord été présumé que les chaluts pélagiques, des engins de pêche actifs et en pleine eau, en étaient responsables21(*). Au début des années 2000, le chalut en boeuf (pair trawling), alors bien plus utilisé par la flotte française qu'aujourd'hui, avait parfois été désigné responsable d'une première hausse des captures, bien moindre cependant que le pic récent. Le chalut pélagique continue d'être impliqué dans les captures accidentelles.

Aujourd'hui, les filets, engins de pêche passifs maintenus verticalement dans l'eau, sont également mis en cause. Davantage que la taille du bateau, ce sont la taille des mailles et la longueur de ces filets, pouvant atteindre plusieurs dizaines de kilomètres - beaucoup moins dans le cas de la pêche artisanale - qui importeraient. Est également évoquée l'hypothèse d'un regain des captures la recrudescence récente de l'utilisation de trémails « pêche-tout » (bar, lieu, dorade), occupant toute la colonne d'eau, ce qui augmenterait le risque de captures.

Le comité national des pêches insiste cependant sur le fait, non contesté par les scientifiques, qu'aucune étude n'a corroboré l'impact de la hauteur des filets, des dauphins étant par exemple capturés dans des filets d'une très faible hauteur (moins d'un mètre) disposés au fond, visant typiquement la sole ou le merlu.

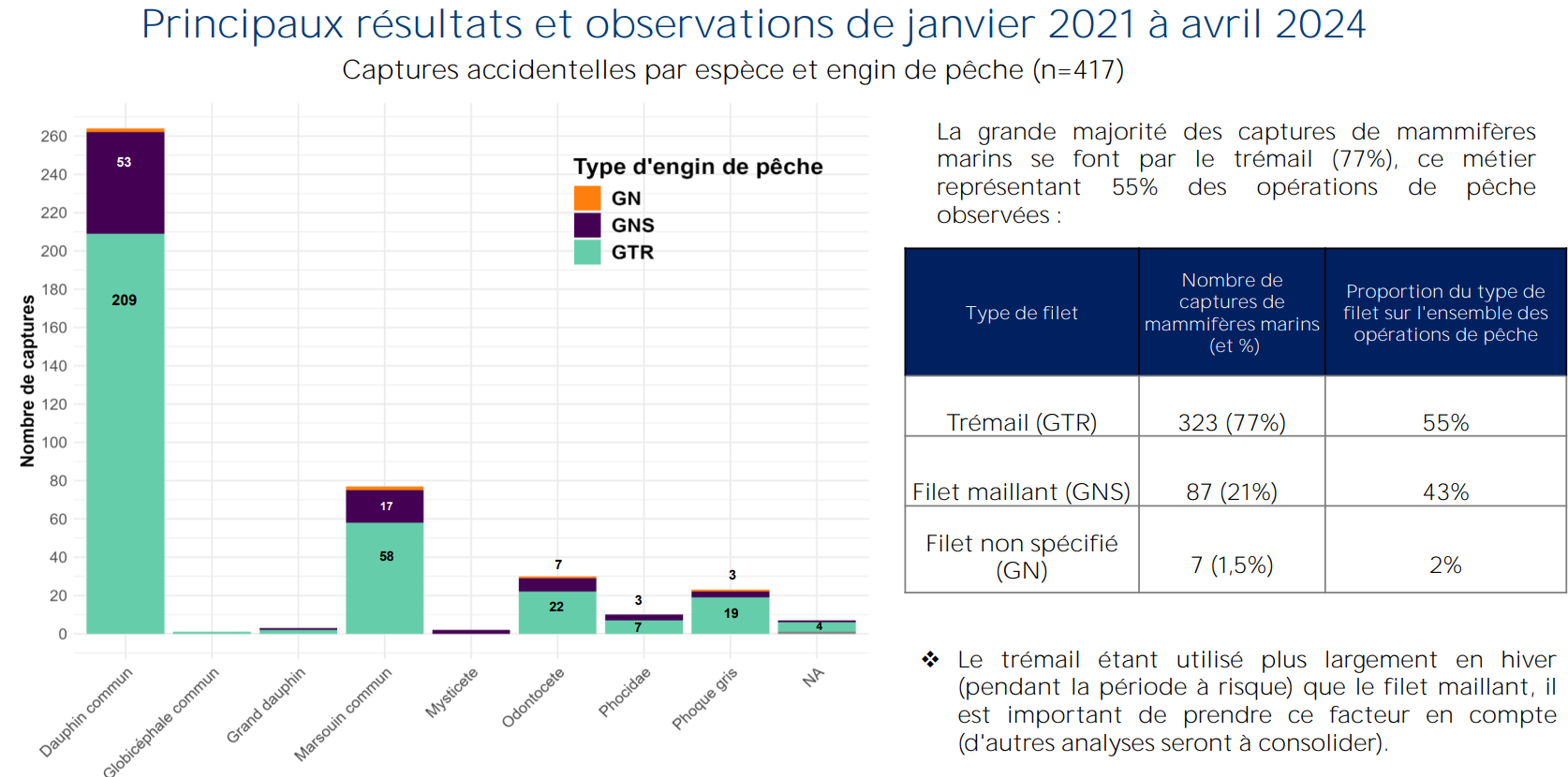

Les travaux conduits dans le cadre du projet Delmoges ont permis d'établir que d'une hauteur pourtant inférieure à 1 mètre, les trémails (code GTR) ou « filets à sole » (composés de trois nappes de filet de mailles différentes, dans lesquels s'emmêlent les poissons d'espèces benthiques) seraient particulièrement en cause. D'une hauteur de plus de 5 mètres, les filets droits (GNS) ou « filets à merlu » (composés d'une seule nappe de filet), disposés entre deux eaux pour pêcher des poissons d'espèces démersales (dorade, bar, lieu), seraient impliqués également, quoique dans une moindre mesure.

Les données de l'Office français de la biodiversité (OFB) à partir des caméras, malgré un faible niveau de représentativité, semblent confirmer cette attribution différenciée.

Source : OFB

Un relatif consensus semble en revanche se dessiner pour ne pas attribuer de captures accidentelles significatives à la senne coulissante (ou bolinche), puisqu'il demeure toujours possible d'abaisser celle-ci pour laisser partir le dauphin.

b) L'hypothèse d'une modification du « paysage alimentaire » des dauphins communs

Les raisons sous-jacentes de la plus grande « cooccurrence spatio-temporelle des dauphins communs capturés et des pêcheries22(*) » (liée au fait que les dauphins se sont rapprochés des côtes et sont plus isolés qu'avant, cf. supra) ne sont elles-mêmes pas complètement élucidées. Les scientifiques n'ont pas fermement établi si les petits cétacés se trouvent simplement « au mauvais endroit, au mauvais moment », s'ils étaient attirés par les mêmes proies ou s'ils étaient même attirés par les engins de pêche, y voyant le présage d'un garde-manger abondant (effet « dinner bell »). Il paraît clair, toutefois, que « les dauphins communs sont capturés lorsqu'ils sont en train de s'alimenter ». Les traits qui auraient favorisé la survie du dauphin au regard de la sélection naturelle se transformeraient ainsi en désavantage (« l'introduction d'engins à risque, c'est-à-dire de conditions nouvelles du point de vue évolutif pour le dauphin commun, peut transformer un comportement sélectionné dans le passé en un piège évolutif aujourd'hui, aboutissant à une réduction de la valeur sélective (évolutivement parlant) de ces individus »).

L'hypothèse intuitive d'un rapprochement des côtes des dauphins communs pour suivre les petits poissons pélagiques (sardines, plutôt en baisse dans le régime alimentaire du dauphin commun, et anchois, au contraire plutôt en hausse) a maintes fois été évoquée au cours de la mission. Les analyses stomacales des dauphins montrent que les dauphins capturés ont davantage ingéré de sardines et d'anchois que la moyenne de leur régime alimentaire. Le changement de distribution spatial pourrait s'expliquer lui-même par une évolution du phytoplancton, en lien peut-être avec le changement climatique.

À la question de savoir à quelle étape adviennent les captures dans ce type de filets23(*), les réponses divergent entre :

Ø certains pêcheurs, pour qui les phases du filage (mise à l'eau) ou du virage (remontée à l'aide d'un vire-filet) seraient les principales à risque, les dauphins pouvant s'emmêler dans le filet provisoirement détendu lors de cette mise à l'eau ;

Ø et certains scientifiques, pour qui les captures ont également lieu lorsque ces engins de pêche sont disposés au fond, dans le cadre d'un comportement de chasse frénétique - ce qui semble attesté par les analyses stomacales des dauphins retrouvés morts. Obnubilés par la forte densité de petits poissons pélagiques, les dauphins seraient conduits à ne plus prêter attention à l'engin de pêche malgré leur sonar, à l'image d'un piéton qui marcherait dans la rue avec des écouteurs.

La pêche d'espèces de fond, telles que la sole et le merlu, serait donc susceptibles d'interactions.

c) Une mortalité connaissant de fortes variations, notamment saisonnières

Il convient cependant de souligner une évidence que l'on a trop rapidement fait d'oublier : le phénomène de captures accidentelles reste, à l'échelle des activités de pêche, un événement rare, sinon marginal. En moyenne environ 1 à 3 % des sorties en mer se traduiraient par des captures accidentelles. Le fait qu'une majeure partie des captures accidentelles soit causée par des activités de pêche n'a pas pour réciproque qu'une majeure partie des activités de pêche se traduise par des captures accidentelles.

Les captures accidentelles sont des événements assez aléatoires et imprévisibles, car encore mal compris, et pouvant de ce fait être très concentrés, le projet Delmoges ayant ainsi montré que « le taux de captures pouvait atteindre 18 % dans une zone à risque restreinte en février 2023 (18 % de chances de remonter au moins un dauphin lorsqu'un filet est mis à l'eau) ».

Une constante est toutefois la plus forte prévalence des captures accidentelles en hiver, les dauphins migrant alors dans le golfe de Gascogne et plus près des côtes. Les échouages et les captures accidentelles dans les engins de pêche qui en sont déduites connaissent de fortes variations saisonnières, des pics d'échouage hivernaux étant constatés de décembre à mars, lors de cette période jugée à haut risque de captures. Ainsi, à titre d'exemple, on relève 9 860 mortalités par capture accidentelle entre le 1er décembre 2022 et le 31 mars 2023, contre 11 330 sur l'ensemble de l'année 2023.

Au sein de l'hiver, cependant, les variations peuvent être fortes d'une année sur l'autre entre les mois de décembre, janvier, février et mars.

3. Une augmentation marquée, sur la période 2016-2023, des captures accidentelles liées à la pêche, celle-ci expliquant autour de 70 % des échouages

a) Une hausse inédite des captures accidentelles de dauphins communs estimées par Pelagis

Si la pêche et les petits cétacés coexistent dans le golfe de Gascogne depuis longtemps, pourquoi une telle attention s'est-elle soudainement portée sur ces interactions, au point de conduire à la fermeture totale de la pêche pour certains engins, mesure d'une ampleur inédite dans la zone ?

C'est que les captures accidentelles, estimées par l'observatoire Pelagis, ont fortement augmenté sur la période la plus récente, la moyenne 2016-2022 ayant été deux à trois fois supérieure à la moyenne 1990-2022.

Source : observatoire Pelagis

Selon Pelagis, la situation s'est encore détériorée en 2023 : « les estimations de capture issues des échouages sont en 2023 les plus élevées calculées depuis 1990, puisqu'elles atteignent 11 330 dauphins communs capturés (IC95 % [8 490 ; 15 990]). Cette estimation est presque le double de la moyenne des estimations sur la période 2016-2022 et près de cinq fois supérieure à la moyenne des captures annuelles de la période 1990-2022 ».

En 2023, l'observatoire estime en revanche le nombre de captures de marsouins communs à 140 (IC95 % [100 ; 190]), un niveau inférieur, comme en 2022, à la moyenne des captures 2000-2022.

b) Points communs et différences des deux méthodes d'estimation des captures

Selon le Ciem (2023), entre 2019 et 2021, le nombre moyen des captures accidentelles de dauphins communs dans le golfe de Gascogne et sur la côte portugaise (sous-zone VIII et division IX.a du Ciem) a été estimé à 9 040 sur la base des échouages24(*) [IC à 95 %, 6 640 - 13 300] et à 5 938 sur la base des observateurs en mer [IC à 95 %, 3 081 - 9 700]. Selon le même organisme (2020), entre 2016 et 2018, ce nombre était estimé à 6 620 [IC à 95 %, 4 411 - 10 827] sur la base des échouages et à 3 973 [IC à 95 %, 1 998 - 6 598] sur la base des observateurs en mer25(*).

D'une moyenne triennale à l'autre, la tendance a bien été similaire d'une méthode à l'autre : une hausse de 37 % avec la méthode des échouages et de 49 % d'après la méthode des observateurs en mer.

Les scientifiques rappellent que la méthode des observateurs en mer souffre de potentiels biais (notamment liés au fait qu'elle repose sur le volontariat). La méthode des échouages est discutée ci-après.

c) La translation entre échouages et captures dépend d'hypothèses sur la dérive des carcasses

Le protocole à suivre par les pêcheurs en cas de capture accidentelle est, depuis le 1er janvier 2019, de déclarer cette capture, après quoi les pêcheurs doivent rejeter la carcasse à l'eau. Aussi, théoriquement, toutes les captures accidentelles pourraient finir par échouer.

Dans la méthode des échouages, la translation entre échouages observés et estimation de captures accidentelles dépend d'hypothèses sur la part des carcasses de petits cétacés qui dérivent vers le large avant de finir par couler et la part de ces carcasses qui, au contraire, échoue au sur les côtes et est recensée par le réseau national échouages (RNE).

L'observatoire Pelagis estime le taux d'échouage moyen d'animaux capturés accidentellement à 24 % sur les quinze dernières années (IC95 % [17 % ; 32 %]), soit environ une carcasse sur quatre capturée accidentellement qui serait récupérée sur nos côtes.

L'association franco-espagnole, Sybilline Océans, avec laquelle le rapporteur Yves Bleunven est entré en contact, ou le secrétaire général de l'union française de la pêche artisanale (UFPA) Jean-Vincent Chantreau remettent en cause la transposition aux carcasses de cétacés du modèle de dérive Mothy (modèle océanique de transport d'hydrocarbures), emprunté à l'analyse du déplacement d'objets inertes.

Deux études récentes tendent pourtant à montrer que ce taux n'est pas sous-estimé, ce qui accrédite l'idée que la majeure partie des carcasses couleraient et ne seraient jamais relevées par le réseau national échouages (RNE) :

Ø dans le cadre d'une étude de la chercheuse Hélène Peltier, des pêcheurs ont bagué 455 carcasses de dauphins communs et marsouins communs capturés avant de les remettre à l'eau. Sur ces 455 carcasses, seulement 83 ont été repérées sur les côtes dans un délai de 25 jours26(*), soit seulement 18 %, alors que les hypothèses des scientifiques étaient que, compte tenu des marées, des courants et des vents, 309 auraient dû l'être ;

Ø à plus petite échelle, dans le cadre du projet Balphin, porté par l'organisation de producteurs pêcheurs d'Aquitaine et financé par France filière pêche, un seul échouage a été constaté (soit 5 %) sur 22 carcasses remises à l'eau, la moitié d'entre elles ayant coulé soit directement soit après quelques heures ou jours de flottaison. Si cette étude repose sur un échantillon bien trop réduit pour donner des résultats significatifs, elle montre qu'un taux estimé de 24 % d'échouage par capture est tout à fait plausible.

4. Une hausse du nombre d'échouages observée par le réseau national échouages (RNE), et une prépondérance des marques de capture dans les examens externes

a) Une hausse du nombre des échouages observée par le Réseau national échouages (RNE)

Le suivi des échouages et le relevé des causes de mortalité sont effectués par le Réseau national échouages (RNE), dont la coordination scientifique, le fonctionnement opérationnel et l'animation sont assurés par l'observatoire Pelagis.

Toute découverte d'échouage doit être signalée au RNE, comme le rappelait en 2021 un flash de la DGALN. Pelagis met en avant une « pression de signalement (le fait de transmettre la découverte d'un animal échoué) considérée stable et homogène depuis le début des années 1990 » (Authier et al., 2014) et la ligne téléphonique dédiée (05 46 44 99 10) reçoit en moyenne de dix à vingt appels pour un seul dauphin échoué.

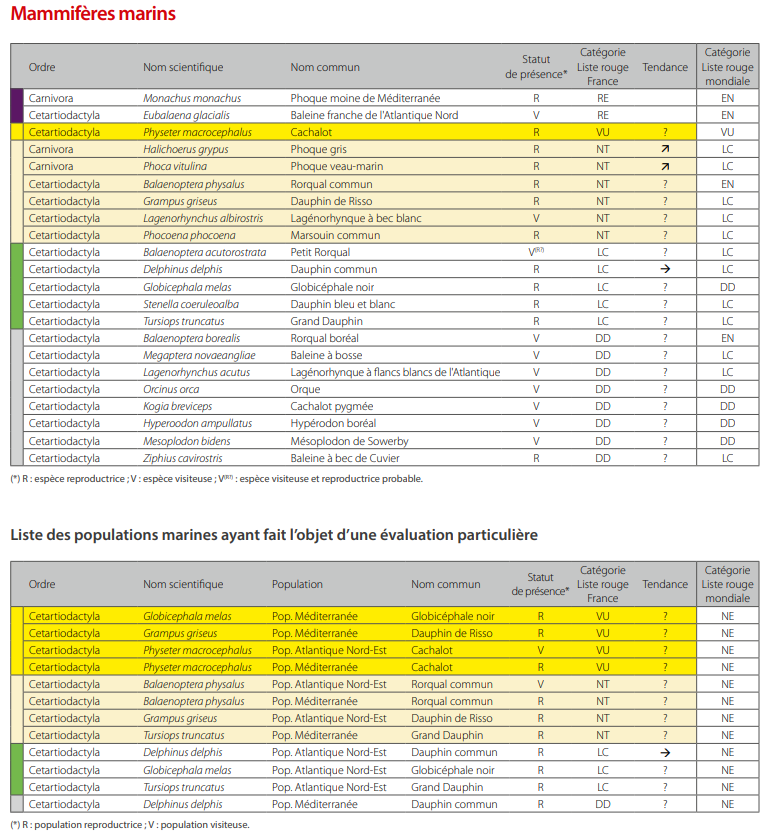

La hausse du nombre d'échouages de dauphins communs sur le littoral atlantique et en particulier dans le golfe de Gascogne n'est donc pas contestée.

Échouages de dauphins communs sur la façade atlantique (1969-2024)

Source : observatoire Pelagis / Réseau national échouages

b) Une remise en cause de la compétence du Réseau national échouages (RNE) par les professionnels

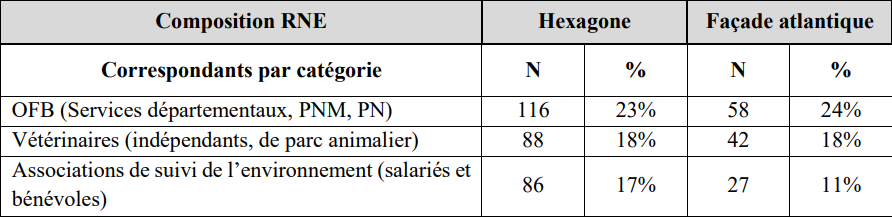

Les 530 correspondants du RNE (495 hors outre-mer) sont formés par cette unité mixte de service sur au moins trois jours et se conforment à une charte, notamment déontologique, avant d'être habilités par dérogation à intervenir sur les espèces protégées.

Source : observatoire Pelagis

Les professionnels de la pêche, l'association Sybilline Océans et le journaliste Erwan Seznec reprochent au RNE un manque de compétence, voire d'objectivité, pour la détermination des causes de mortalité ; le président du conseil national de l'ordre des vétérinaires, M. Jacques Guérin, a lui-même publiquement déploré que le RNE « s'appuie sur des associations pour faire pratiquer des autopsies par des personnes dépourvues des compétences qu'une démarche scientifique rigoureuse requiert27(*) ».

Malgré un inévitable biais de sélection (les personnes intéressées par la protection des cétacés s'engagent nécessairement davantage dans une telle action bénévole que d'autres), les statistiques sur sa composition ne témoignent pas avec évidence d'une surreprésentation de militants associatifs : les salariés et bénévoles d'associations de suivi de l'environnement ne représentent que 17 % des correspondants dans l'hexagone, 11 % sur la façade atlantique28(*). La presque totalité des correspondants a une compétence relative aux animaux (vétérinaires, scientifiques...) ou à l'administration déconcentrée en matière d'environnement (OFB, DDT, gestionnaires d'aires protégées...). Par ailleurs, les correspondants ne sont pas chargés de réaliser des autopsies (niveau 4 d'examen), mais seulement des examens externes.

Pour autant, les rapporteurs appellent à fiabiliser les données, au besoin par un encadrement vétérinaire supplémentaire des correspondants, en particulier dans les périodes à risque (période hivernale).

c) L'identification des causes d'échouage aboutit à en imputer 70 % à la pêche

« Identifier les causes d'échouages et/ou de mortalité des mammifères marins constitue », selon Pelagis, « un réel défi ».

L'observatoire Pelagis distingue, dans son rapport annuel sur « Les échouages de mammifères marins en France », cinq grandes catégories de causes de mort :

1. les causes naturelles résultant d'un état pathologique (maladies infectieuses et parasitaires, dénutrition, etc.) ;

2. les causes traumatiques résultant d'une capture dans un engin de pêche ;

3. les causes violentes, traumatiques ou toxiques, excluant la capture ;

4. les échouages accidentels (uniquement pour les cétacés) ;

5. la cause indéterminée, lorsque les éléments sont insuffisants ou non concordants.

Parmi ces causes, sur les années récentes, Pelagis attribue autour de 70 % des échouages en moyenne à des captures accidentelles et donc à la pêche (50 à 80 % d'une année sur l'autre).