C. DANS QUELS DOMAINES LES COLLECTIVITÉS PEUVENT-ELLES TIRER PROFIT DE L'IA ?

Les applications de l'IA dans l'univers des collectivités territoriales sont déjà nombreuses et leur vitesse de diffusion rend illusoire le projet d'en dresser un inventaire exhaustif. S'il était envisageable, un tel inventaire serait très rapidement obsolète car les domaines d'application de l'IA s'élargissent eux aussi à grande vitesse. Par ailleurs, même lorsque la collectivité n'est pas dotée d'un outil à base d'IA, il se peut que certains de ses agents travaillent avec une IA installée à leur initiative personnelle (sur leur téléphone portable, par exemple).

Sans céder au mirage de fournir un panorama exhaustif des applications de l'IA dans les collectivités, il est toutefois possible d'établir une cartographie indicative du déploiement de cette technologie à ce jour et de l'illustrer par quelques exemples inspirants.

1. Un impact dans l'organisation interne des collectivités

Le premier domaine dans lequel les collectivités territoriales peuvent pleinement tirer profit des opportunités offertes par l'IA est celui de leur organisation interne. L'organisation interne des collectivités correspond à l'ensemble de tâches, d'activités et de procédures mises en oeuvre au sein d'une collectivité en vue d'assurer le bon fonctionnement et l'efficacité du service rendu par la collectivité à sa population.

Malgré leur caractère indispensable au bon fonctionnement des services de la collectivité, certaines de ces tâches sont bien souvent répétitives, fastidieuses et chronophages pour les agents qui les exécutent. Il s'agit, par exemple, de la saisie de données, de l'archivage de fichiers, du traitement de dossiers, de la rédaction d'actes administratifs ou encore de recherches juridiques... Dans un contexte général de manque de ressources humaines et financières au sein des collectivités, la réalisation de ces tâches doit alors bien souvent donner lieu à des arbitrages très concrets et difficiles pour les décideurs ; par exemple, dédier un agent à temps complet à l'accomplissement de ces tâches au détriment d'une présence de ce même agent dans un autre service au contact des usagers.

Face à ces problématiques, l'IA peut constituer une nouvelle étape dans l'organisation interne des collectivités. Comme le numérique en son temps lorsqu'il permit le développement puis la démocratisation du recours à des logiciels de traitement de texte ou à de puissants tableurs, l'IA peut permettre un allègement des tâches administratives par l'automatisation de tâches répétitives et la simplification de recherches fastidieuses. Ainsi l'IA peut-elle receler, pour les collectivités, un gain de productivité, une source d'économies financières et un facteur supplémentaire d'efficacité du service rendu au public.

Au cours des différentes auditions menées par vos rapporteures, plusieurs secteurs de l'organisation interne des collectivités ont ainsi été identifiés comme des terrains privilégiés pour le développement et le recours à l'IA.

a) Les services informatiques

Parce qu'ils rassemblent des experts informatiques et technologiques accoutumés à ces enjeux, les services informatiques des collectivités ont bien souvent été les premiers à expérimenter des outils d'IA. Pour autant, l'IA ne se confond pas avec l'informatique et un informaticien n'est pas immédiatement apte à se servir d'un outil IA. Comme pour les autres catégories d'agents, il est nécessaire de former les personnels informatiques. Une fois cette réserve soulignée, il n'en reste pas moins que les services informatiques des collectivités comptent parmi les champs d'application privilégiés pour la mise en place d'une IA.

|

Des exemples de l'application de l'IA aux services informatiques des collectivités · Un support technique amélioré et personnalisé : des assistants personnalisés (ou chatbots) peuvent être mis en place pour fournir une assistance à l'utilisation de logiciels ou de matériels informatiques. Les assistants personnalisés de l'IA peuvent s'adapter aux besoins de chaque agent (dématérialisation des procédures, protection et archivage des fichiers...). · Une sécurité renforcée : l'IA peut aider à détecter et résoudre automatiquement les incidents informatiques et ainsi augmenter la disponibilité et la performance des services informatiques. Cela constitue un moyen, pour les services informatiques de la collectivité, de décharger des agents de ce type de tâches tout en accélérant la gestion de ces problèmes. |

b) La veille et l'analyse juridiques

Au cours des auditions réalisées par vos rapporteures, les services juridiques des collectivités sont apparus comme un terrain particulièrement propice à l'usage des potentialités offertes par l'IA.

En effet, d'une part, les services juridiques composent avec une matière laissant une place réduite aux réponses hasardeuses : le droit. D'autre part, ces services sont largement accaparés par des travaux de recherche complexes nécessitant de parcourir un large corpus de textes juridiques et de croiser les données extraites de ces textes, le tout en un temps limité. De plus, dans les plus petites collectivités, la difficulté de ces tâches se conjugue bien souvent avec un manque d'expertise et de ressources (humaines, documentaires...). Or, ce sont précisément des cas typiques d'utilisation de l'IA. Aussi, celle-ci peut être à l'origine, pour les services juridiques des collectivités, d'un gain de temps et d'argent, notamment grâce à sa rapidité d'exécution de tâches et sa prise en compte d'une très large base de données.

Par exemple, selon le président de l'Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des centres de gestion (ANDCDG), Olivier Ducrocq, ainsi que la directrice générale des services du centre de gestion de Haute-Savoie, CDG 74, Valérie Bouvier, et la directrice générale adjointe du centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne de la région Île-de-France, Patricia Le Saux, « l'IA pourrait prendre en charge les questions de premier niveau posées par les collectivités aux juristes des centres de gestion. Cela permettrait aux juristes de dégager du temps pour apporter leur plus-value sur des cas juridiques plus complexes ». Ici, l'IA pallierait un processus de mutualisation des bases de données statutaires inégalement développé selon les territoires. Dans ces conditions, « ces postes ne seraient pas supprimés mais facilités et réorientés » selon Olivier Ducrocq.

|

La veille et l'analyse juridique des collectivités : l'exemple de la plateforme Delibia Créée en 2021 à l'initiative de six collectivités normandes et du « Pôle TES » (pôle de compétitivité en innovation technologique en Normandie)1, la start-up havraise Delibia a pour objectif de « rassembler les délibérations des collectivités sur une seule plateforme et de leur appliquer un moteur de recherche performant avec une IA permettant aux agents une analyse et une rédaction plus rapide »2. Après une phase d'expérimentation par plusieurs agents de différentes collectivités, l'outil d'IA de Delibia a finalement intégré trois fonctionnalités principales : - constituer un moteur de recherche rassemblant un ensemble de délibérations et permettant des requêtes filtrées (par exemple, des recherches en lien avec une politique publique, une association, un type de projet...) ; - permettre une assistance personnalisée par l'intermédiaire de l'assistant « Solyne », fondé sur l'IA générative, auquel il est possible de confier des tâches précises. Cet assistant travaille à partir d'une base de données fermée de documents issus de 4 000 collectivités référencées ; - mettre en place des outils d'assistance rédactionnelle permettant à toutes les catégories d'agents (A, B ou C) de générer une note à partir de sources affichées ou de résumer des documents sélectionnés. La plateforme Delibia est donc conçue pour de multiples usages relatifs à l'organisation interne des collectivités : - « Accès aux connaissances sur les politiques publiques ; - Gestion et accès aux connaissances internes des collectivités ; - Compréhension et anticipation des politiques publiques ; - Assistance rédactionnelle basée sur l'IA ; - Analyse de politiques publiques ; - Gestion documentaire augmentée »3. L'entreprise Delibia propose une formation des agents pour les accompagner dans l'utilisation de cet outil. Le coût d'accès à cette plateforme se monte à quelques milliers d'euros en fonction du type et du nombre d'habitants de la collectivité. Pour les communes de moins de 3 500 habitants, l'accès à cet outil est gratuit. Si cette option est expérimentée par un nombre croissant de collectivités, seuls les retours d'expérience à venir au cours des prochains mois permettront de mesurer si ce service est de nature à satisfaire les besoins des agents des collectivités. En effet, si l'IA est susceptible d'apporter un véritable soutien aux services juridiques des collectivités, elle ne peut pas prétendre à supplanter une expertise humaine en la matière. 1 De statut associatif, le « Pôle TES » regroupe 150 adhérents (grandes entreprises, PME, collectivités territoriales, établissements de recherche et de formation...). 2 Selon le co-fondateur de Delibia, Jean-Baptiste Roffini, le 15 février 2024 à l'occasion de la session « hors-les-murs » organisée par votre délégation à Sceaux (cf. Annexe 1). 3 Site internet de la plateforme Delibia : https://delibia.fr/a-propos/. |

c) La gestion des ressources humaines

Les services des ressources humaines des collectivités peuvent également bénéficier des apports de l'IA.

Lors de son audition, le président de l'ANDCDG a indiqué que « dans un contexte de complexité accrue du recrutement au sein des collectivités mais aussi de difficultés liées au statut même des ressources humaines présentes au sein des collectivités, l'IA peut apporter des solutions ».

Ces solutions sont de deux ordres. En premier lieu, l'IA peut faciliter la gestion administrative du personnel en optimisant le processus de recrutement : rédaction des offres d'emploi, anonymisation des Curriculum Vitæ, pré-sélection automatisée des candidats en fonction de critères prédéfinis par les collectivités... D'autres tâches purement administratives peuvent être prises en charge par l'IA : la gestion des congés, des paies ou l'archivage de documents administratifs... Lors de son audition, la directrice générale des services du CDG 74 indique que « l'IA peut constituer une aide supplémentaire, un facilitateur avec des outils d'automatisation relativement puissants mais également des outils permettant des simulations concernant la rémunération des agents. De ce fait, cela peut permettre de gagner du temps sur des tâches relativement récurrentes. ».

En second lieu, l'IA peut intervenir dans le domaine de la gestion des carrières. En effet, de nombreux outils IA apparaissent sous la forme « d'assistants personnalisés ». Ce faisant, l'IA peut proposer des programmes de formation adaptés aux besoins et aux compétences des agents des collectivités.

Par ailleurs, la capacité de stockage d'une multitude de données, la puissance de calcul et la rapidité de l'IA peuvent permettre l'analyse et l'exploitation de nombreuses données déjà collectées par les collectivités sans être valorisées à ce jour. Ainsi l'IA peut-elle analyser et valoriser des données de sorte à fournir aux collectivités des statistiques portant sur les mouvements de personnel ou encore, par exemple, l'avancement des agents dans leur carrière. Le président de l'ANDCDG mentionne ainsi l'exemple des CDG des départements de l'Isère, de la Haute-Savoie et du Rhône qui se sont associés avec la société WATsNEXT afin de recourir à l'IA pour analyser plusieurs milliers d'arrêtés de carrière de fonctionnaires territoriaux transmis par les collectivités. L'objectif est que l'IA détecte les anomalies relatives aux avancements d'échelons et aux positionnements administratifs. Le taux de réussite de ce robot est actuellement de 70 %. Pour le président de l'ANDCDG, l'expérimentation sera concluante lorsque le taux de réussite dans la détection d'anomalies par l'IA se situera entre 90 % et 95 % : « cela représentera un véritable gain de temps pour les agents qui passeront toujours moins de temps à gérer les 5 % d'erreurs du robot que les 95 % de volumes de masse aujourd'hui gérés par les agents ».

Enfin, l'exploitation et la valorisation de l'ensemble de ces données peuvent nourrir une stratégie de ressources humaines que les agents des collectivités, déchargés des tâches susceptibles d'être automatisées ou optimisées par l'IA, pourraient alors concevoir.

d) La gestion comptable et budgétaire

En matière comptable et budgétaire, l'IA peut aider les collectivités dans l'automatisation de tâches répétitives et par conséquent la réduction du risque d'erreurs de saisie. Par exemple, l'IA peut prendre en charge la saisie de données comptables, fiscales, financières, le remplissage de bons de commande à partir de modèles préalables...

Plus encore, la dimension prédictive de l'IA peut permettre aux collectivités de prévoir des tendances budgétaires, d'estimer les recettes fiscales à venir, d'anticiper les dépenses, d'identifier les domaines où peuvent être réalisées des économies, de détecter des appels à projets en cours et pertinents pour la collectivité ou encore de lutter contre la fraude relative à certaines aides ou redevances.

|

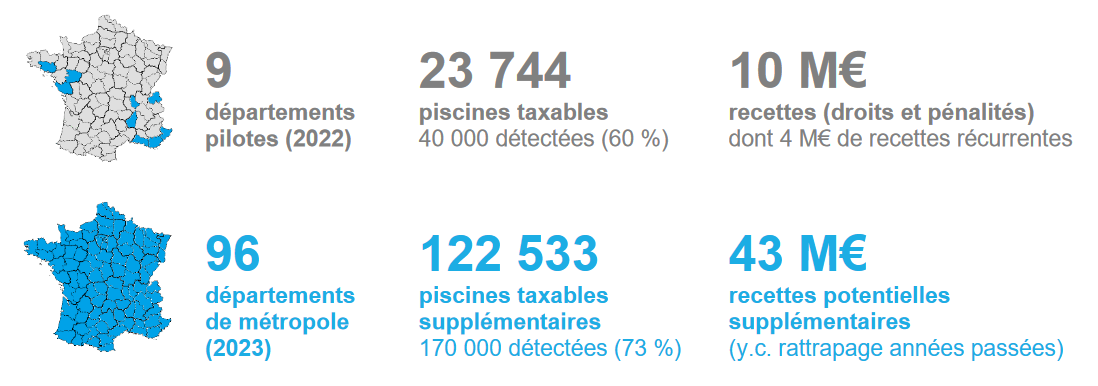

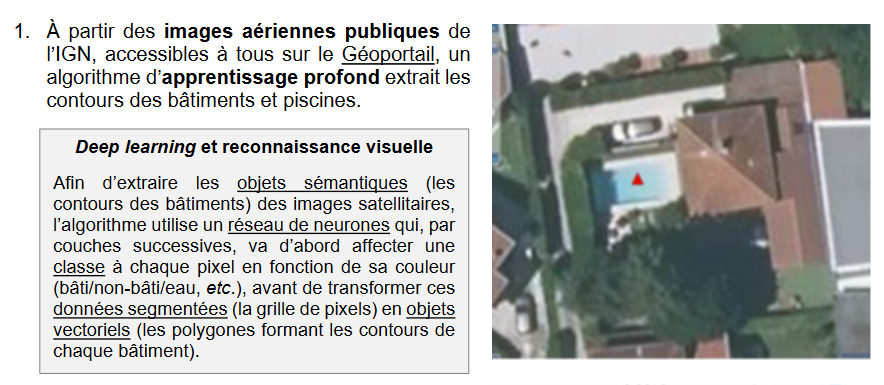

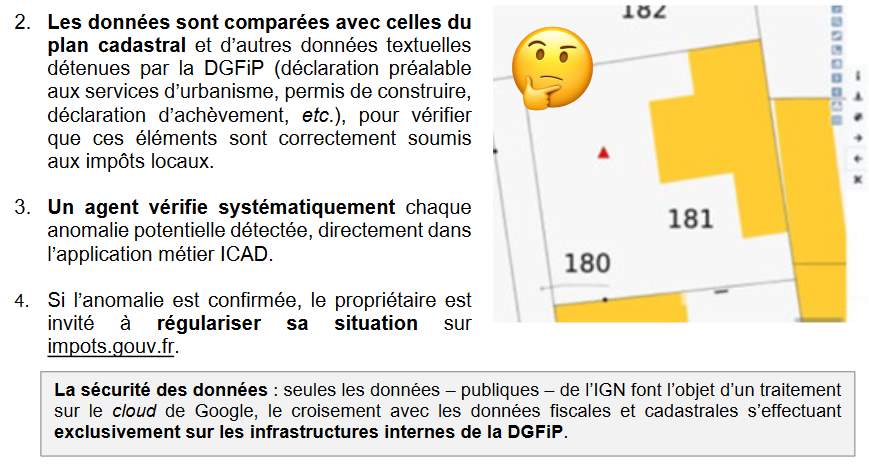

L'amélioration du rendement de la fiscalité locale : le projet « foncier innovant » de la direction générale des finances publiques (DGFiP) - Le décryptage par la délégation du Sénat à la prospective1 Dans leur rapport d'information « L'IA et l'avenir du service public », nos collègues Didier Rambaud et Sylvie Vermeillet, au nom de la délégation à la prospective du Sénat, ont mis en évidence comment l'IA peut contribuer à l'amélioration du rendement de la fiscalité locale : « Lancé en 2022 par la DGFiP, le projet « Foncier innovant » s'appuie sur l'IA pour automatiser l'exploitation des images aériennes publiques de l'IGN afin de détecter les constructions ou aménagements non déclarés, avec un test sur les piscines. « [...] L'expérimentation menée sur 9 départements pilotes en 2022 a permis de confirmer le caractère taxable de plus de 20 000 nouvelles piscines, représentant près de 10 millions d'euros de recettes supplémentaires pour les communes (taxe foncière). Le dispositif a donc été généralisé en 2023 à l'ensemble de la métropole (la Corse et l'Outre-mer devraient suivre), pour environ 150 000 piscines potentiellement taxables au total, soit une part non négligeable (5 %) des 3 millions de piscines enterrées que compte la France. » Comment ça marche ? 1 Sénat, rapport d'information n° 491 (2023-2024). |

D'autres expérimentations sont en cours pour consolider la fiabilité des prévisions de recettes fiscales pour les collectivités.

Le 15 mai 2024, lors d'une table ronde organisée par vos rapporteures avec les associations d'élus, le président de la commission « Innovation, Numérique et Intelligence artificielle » de l'Assemblée des départements de France (ADF), Claude Riboulet, a pris l'exemple du département du Var qui expérimente l'IA pour essayer d'anticiper l'évolution de ses droits de mutation à titre onéreux (DMTO).

Afin de sélectionner l'outil d'IA le plus approprié, « le département du Var est allé voir trois entreprises proposant des logiciels IA en leur demandant de prédire le montant des DMTO pour l'année 2023 à partir du montant des DMTO des années 2019, 2020, 2021 et 2022. Le département connaissait déjà le montant des DMTO de l'année 2023, l'objectif était de voir quel outil d'IA était le plus proche. Parmi les trois logiciels testés, deux ont donné une mauvaise réponse, le dernier est tombé sur le montant exact ».

e) Les cabinets des exécutifs locaux et les secrétariats administratifs

Comme les autres services, les cabinets des exécutifs locaux et les secrétariats administratifs assurent régulièrement de nombreuses tâches susceptibles d'être optimisées ou automatisées par l'IA : la gestion des agendas, la réalisation de modèles de courriers, l'archivage, l'analyse de documents...

Lors de leur audition, Philippe Limantour, directeur technologique et cybersécurité de Microsoft France, et Elvire François, directrice des affaires publiques de cette même société, ont relevé que de nombreuses demandes émanant des collectivités à destination de Microsoft portent sur des solutions d'IA destinées à « augmenter les collaborateurs en accélérant leur productivité grâce à des outils d'IA qui constituent des appuis à la gestion des réunions, des courriers électroniques, des agendas, qui produisent des présentations, des comptes-rendus de réunions, des synthèses de documents... ». La suite Office de Microsoft propose ainsi Copilot, un outil d'IA complémentaire de la messagerie électronique Outlook ou du logiciel de visioconférence Teams qui permet la réalisation automatique de comptes-rendus à l'issue d'échanges de messages ou de réunions en visioconférence. Ces comptes-rendus reprennent uniquement les informations nécessaires à l'utilisateur, et non l'ensemble des informations transmises lors de ces échanges électroniques ou des réunions.

Les représentants de Microsoft observent ainsi que « l'IA comme assistant se développe dans chaque branche [de l'organisation interne des collectivités] et chaque métier : en finances, en communication, en ressources humaines... L'IA permet de simplifier l'ensemble des processus internes des collectivités (vérification de la complétude des dossiers, vérification des irrégularités, procédures d'achats, gestion des appels d'offres, chatbots qui permettent de poser des questions aux documents, supports à la direction des services informatiques)... ».

f) Les services de communication

Dans le domaine de la communication des collectivités territoriales, l'IA peut être utilisée pour gérer les réseaux sociaux et le site Internet des collectivités, pour contribuer à la rédaction de lettres d'informations ou de discours, ou créer des supports de communication.

L'IA peut ainsi faciliter la diffusion d'informations concernant les projets menés par la collectivité. En d'autres termes, l'IA peut contribuer à rendre la communication des collectivités plus claire et l'information plus accessible aux citoyens.

2. Un outil d'analyse utile dans la conduite des politiques publiques

L'autre domaine dans lequel les collectivités territoriales peuvent profiter des potentialités offertes par l'IA est celui de la conduite des politiques publiques. L'IA trouve d'ailleurs d'ores et déjà à s'appliquer dans nombre des champs de compétences des collectivités, et il est raisonnable de penser que ces applications étendront encore leur champ dans les mois et les années à venir.

Le propos de vos rapporteures n'est donc pas ici de livrer une liste exhaustive des cas d'usage de l'IA à ce jour, mais plutôt de mettre en lumière quelques exemples pratiques et concrets afin de mieux saisir les apports potentiels de cette technologie. Les illustrations retenues couvrent ainsi une grande variété de secteurs : information des usagers, sécurisation de l'espace public, gestion de l'eau, gestion des déchets, prévention des catastrophes naturelles, mobilités.

a) L'information des usagers à la mairie de Plaisir

Le droit à l'information de l'usager s'impose aux administrations publiques. Or, du fait de l'afflux quotidien de demandes émanant de leurs populations, les collectivités sont soumises à une tension constante. L'IA peut alors offrir des solutions visant à filtrer et à analyser les sollicitations des citoyens mais aussi, et surtout, à leur apporter des réponses de premier niveau.

Lors de la réunion hors-les-murs de votre délégation à Sceaux le 15 février 2024, Khaled Belbachir, directeur des relations citoyennes de la ville de Plaisir (Yvelines), a souligné les difficultés rencontrées par cette ville-moyenne face aux nombreuses sollicitations téléphoniques : « la ville de Plaisir, de 32 000 habitants, souhaite proposer un accueil de qualité à ses usagers. Nous avons identifié la forte problématique que représente l'accueil téléphonique ».

Le directeur précise que « l'accueil physique est plutôt satisfaisant. Les difficultés rencontrées avec le téléphone ont des raisons diverses : flux d'appels en continu, moyens humains insuffisants au profit de l'accueil physique. Nous avons constaté un taux de perte d'environ 60 % à 65 % sur les appels téléphoniques ».

La ville de Plaisir avait donc un double défi à relever : ne pas rogner sur les moyens humains et financiers assurant la qualité de l'accueil physique, tout en conservant la possibilité de proposer à ses habitants des contacts téléphoniques. Elle a donc décidé de se tourner vers l'IA. La municipalité a alors mandaté la société Yelda pour mettre en place une solution innovante. Le fondateur de Yelda, Thomas Guenoux, présent à la réunion du 15 février 2024, présente son logiciel IA comme un moyen « d'automatiser une partie des questions posées par les usagers ». C'est ainsi qu'au mois de septembre 2022, Optimus, un robot conversationnel utilisant l'IA, est venu prêter main-forte aux standardistes de la mairie.

Khaled Belbachir souligne qu'« il s'agissait de mettre en place un robot qui prendrait les appels en premier niveau de réponse. Il n'était pas envisagé de remplacer nos standardistes. D'ailleurs, leur effectif est aujourd'hui maintenu. Il s'agissait de décharger les standardistes des appels sans valeur ajoutée ». Pour illustrer concrètement ce à quoi ces « réponses de premier niveau » désormais apportées par l'IA peuvent correspondre, le directeur des relations citoyennes donne plusieurs exemples : s'enquérir des horaires d'ouverture de la mairie, des documents requis pour un renouvellement de pièce d'identité... Ainsi, ce système de callbot a particulièrement été utile sur les demandes relatives à la procédure de renouvellement des titres d'identités. Lorsqu'une telle demande arrive, le robot indique à son interlocuteur les démarches à suivre avant de lui envoyer un SMS contenant un lien vers les espaces en ligne correspondants. Lorsque la situation est plus complexe, l'appel est transféré aux agents de la mairie.

Depuis septembre 2022, Optimus est opérationnel au sein de la collectivité. Il a permis de faire chuter le taux de perte des traitements de demandes émanant des habitants de 65 % à 8 %. Ce succès s'explique en grande partie par la disponibilité du robot qui est joignable 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Par ailleurs, « les appels traités par les standardistes prennent désormais plus de temps (de 1, 5 à 1, 8 fois plus longs) » note Khaled Belbachir. D'une part, cela signifie que les appels plus courts et peu complexes ont été pris en charge par le robot. D'autre part, cela veut dire que les standardistes bénéficient désormais de plus de temps pour pouvoir « dialoguer avec leurs interlocuteurs » et « toujours veiller à ce que les usagers n'aient pas d'autres questionnements avant de raccrocher ».

Grâce au recours à l'IA, ce n'est pas seulement la quantité de demandes traitées qui a augmenté, mais aussi la qualité du traitement de chaque demande qui s'est améliorée. C'est pourquoi le directeur des relations citoyennes conclut que « l'emploi de ce robot est une véritable réussite ».

Dès le début, les citoyens de la ville de Plaisir ont été associés à la conception et la mise en place du robot conversationnel, Optimus. Ils ont pu l'entraîner pour l'améliorer. Aussi le robot fait-il, selon la mairie, l'objet d'un enthousiasme partagé par une large part de la population.

Pour autant, Khaled Belbachir souligne que « le robot n'a pas été adopté par toute la population », notamment parce que l'IA « fait aujourd'hui peur même si les usagers obtiennent la réponse souhaitée ». Aussi considère-t-il qu'il convient de « mener un travail de réassurance de la population, en lui expliquant que le robot n'a pas pour vocation de remplacer les agents mais de les aider ». À cet égard, le fondateur de la société Yelda, Thomas Guenoux, précise qu'il existe encore des défis sociaux tels que « l'adaptation des usages, le respect de la vie privée, la souveraineté des données et les biais de l'IA », ainsi que des « défis techniques qui peuvent rendre l'entreprise complexe et coûteuse ».

b) La sécurisation des grands événements : les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris

Les collectivités territoriales sont sujettes à de nombreux enjeux de sécurité, notamment lors de l'organisation de grands événements. La sécurisation d'événements, et plus particulièrement de grands événements sportifs, récréatifs ou culturels, constitue un défi bien identifié par les élus locaux. Y faire face nécessite la mise en place d'importants moyens humains et financiers que les collectivités peinent parfois à mettre en place. Au regard de ces difficultés à allouer les moyens nécessaires à la sécurisation des espaces, l'IA est apparue comme porteuse de solutions dans certains cas.

C'est la sécurisation des sites destinés à accueillir les événements des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 qui a mené le législateur à faire évoluer le droit en vigueur concernant le recours à l'IA en matière de sécurité. En effet, le recours à l'IA pour traiter les images de vidéosurveillance a été permis, dans un cadre expérimental répondant à des conditions précises, par la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.

|

La « sécurité

augmentée » par l'IA : L'IA au service de la sécurité : une « zone grise » de la législation avant la loi du 19 mai 2023 Jusqu'à la loi précitée du 19 mai 2023 relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, le recours à l'IA pour traiter les images captées par les vidéosurveillances n'était ni interdit, ni autorisé. C'était en quelque sorte un impensé de la législation alors en vigueur. C'est pourquoi seules de rares collectivités avaient alors eu recours à ce type d'outils1. La loi précitée du 19 mai 2023 a apporté une clarification en la matière : le traitement algorithmique des images captées par les caméras de vidéosurveillance est interdit, il est uniquement permis dans un cadre expérimental. Le cadre expérimental strictement prévu par la loi du 19 mai 2023 L'article 10 de la loi précitée du 19 mai 2023 permet le recours à des logiciels IA pour traiter les images de vidéosurveillance à des fins de sécurisation des espaces dans le cadre précis d'une expérimentation. Cette expérimentation est ouverte jusqu'au 31 mars 2025. Ce recours est encadré par l'article 3 du décret d'application du 28 août 20232. Ce décret limite le recours au traitement algorithmique des images captées par les caméras de vidéosurveillance à huit types d'événements : - « présence d'objets abandonnés ; - présence ou utilisation d'armes [...] ; - non-respect par une personne ou un véhicule, du sens de circulation commun ; - franchissement ou présence d'une personne ou d'un véhicule dans une zone interdite ou sensible ; - présence d'une personne au sol à la suite d'une chute ; - mouvement de foule ; - densité trop importante de personnes ; - départs de feux. » De plus, l'article 10 prohibe tout usage du traitement algorithmique à des fins de reconnaissance faciale ou de recoupement avec plusieurs fichiers de données à caractère personnel. La mise en place de cette expérimentation vise à déterminer les apports potentiels de l'IA à la sécurisation des grands événements en facilitant le travail de détection des risques dans des cas strictement définis. 1 La non-autorisation semblait toutefois prévaloir puisque certaines de ces collectivités expérimentatrices ont fait l'objet de recours devant le tribunal administratif au terme desquels le juge a pu déclarer illégale l'installation de tels dispositifs. 2 Décret n° 2023-828 du 28 août 2023 relatif aux modalités de mise en oeuvre des traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs. |

Pour mieux saisir ces enjeux de sécurité et les apports de l'IA en la matière, vos rapporteures ont auditionné la société Wintics. C'est cette entreprise qui a développé le logiciel IA Cityvision utilisé dans le cadre de l'expérimentation du traitement algorithmique des images captées par les caméras de vidéosurveillance à Paris.

Le 16 octobre 2024, lors de son audition par vos

rapporteures,

Matthias Houllier, co-fondateur de cette

société, a rappelé que « l'objectif de

Cityvision est d'améliorer l'usage primaire de la

caméra. La mission qui nous a été confiée dans le

cadre de l'expérimentation permise par la loi du 19 mai 2023 consiste

à faire analyser par l'IA les flux d'images captés par

les caméras de vidéosurveillance de la ville de

Paris afin d'en extraire des données transmises

sous forme d'alertes en temps réel aux forces de

sécurité qui décident elles-mêmes de ce

qu'il convient de faire par la suite ».

Pour ce faire, le principe de fonctionnement du logiciel Cityvision est assez simple. Selon Matthias Houllier, « le logiciel se branche sur n'importe quel réseau de caméras déjà existant. Cette technologie peut être développée dans n'importe quel territoire ayant des caméras de vidéosurveillance ». À Paris par exemple, le cofondateur de Wintics indique que, depuis 2020, ce sont plus de 200 caméras qui ont été équipées du logiciel Cityvision. Il convient de préciser que Wintics vend une licence : le logiciel peut donc être branché à différentes caméras au cours de l'année d'abonnement souscrit par la collectivité. Le coût du recours au logiciel Wintics comprend l'usage de cette licence ainsi que les frais de maintenance annuelle.

À rebours de certaines craintes concernant le recours à l'IA à des fins sécuritaires, Matthias Houllier a tenu à préciser que « le logiciel est conçu pour être très peu intrusif : il ne fait que relever des événements purement objectifs sans remplacement de l'être humain », en témoignent la transmission de seules « alertes » aux forces de sécurité et le fait que les images analysées par l'IA ne sont pas stockées par la société. L'IA sauvegarde ce qu'elle analyse sur les images, mais elle ne sauvegarde pas les images elles-mêmes. Seules les données à caractère non-personnel sont stockées par le logiciel. De plus, aucune reconnaissance faciale n'est possible par l'intermédiaire de ce logiciel : « Si l'on veut le faire, il faut jeter le logiciel et en choisir un autre car il n'est pas codé pour faire cela » indique Matthias Houllier lors de son audition. Wintics fournit le logiciel, l'installe et forme les agents à son utilisation avant de laisser son pilotage à la main des collectivités.

Néanmoins, malgré les évolutions législatives qui ont donné lieu à l'instauration d'un cadre expérimental permettant le recours de l'IA à des fins de sécurisation, le co-fondateur de Wintics souligne que des « zones grises » demeurent.

Premièrement, le recours à l'IA en matière de sécurité n'est permis qu'à titre expérimental, aucune pérennisation législative n'est prévue à ce stade.

Secondement, Matthias Houllier a indiqué que la majorité des ventes du logiciel Cityvision à des collectivités ne se font pas en direct mais de manière intermédiée, c'est-à-dire via des entreprises dites « intégrateurs de systèmes » (Eiffage, Vinci...)8(*). Ces entreprises collaborent en effet avec les collectivités pour les accompagner dans divers projets (urbanisme, voirie, stationnement...). La couche supplémentaire qu'elles représentent entre la collectivité et le fournisseur d'IA n'est pas sans conséquence : la plupart du temps, les collectivités ne sont pas conscientes que des logiciels IA peuvent être reliés par les « intégrateurs de système » à certaines caméras installées sur leur territoire. Par exemple, ce cas peut se rencontrer dans un parking sous-terrain confié en délégation de service public (DSP). A fortiori, les collectivités ignorent encore davantage, selon Matthias Houllier, les initiatives que pourrait prendre un sous-traitant de ces mêmes entreprises « intégrateurs de systèmes ».

c) L'optimisation de la ressource en eau : la commune de Saint-Savin et la Communauté d'agglomération Porte de l'Isère

En France, les pertes d'eau causées par la

dégradation des canalisations sont estimées à plus de

900 millions de mètres cubes par an9(*),

soit 20 % de l'eau

potable produite. Ces déperditions s'expliquent essentiellement par la

vétusté des réseaux d'eau : certaines

canalisations encore en activité ont été installées

au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors même que la

durée de vie moyenne d'un tel équipement est estimée

à cinquante ans.

Le renouvellement des réseaux d'eau est très coûteux. Or, ce sont les communes et les établissements public de coopération intercommunale (EPCI) qui ont à leur charge l'entretien des réseaux d'adduction d'eau. Dans un contexte budgétaire contraint, les collectivités doivent donc procéder à des arbitrages afin de réaliser prioritairement des travaux sur les portions de réseaux qui en ont le plus besoin.

L'IA peut alors permettre d'identifier ces portions de réseaux d'eau et donc constituer un « outil d'aide à la décision » pour les décideurs locaux.

Créée en 2019, la société Leakmited a ainsi développé un algorithme prédictif visant à faciliter et optimiser le travail des chercheurs de fuites : il identifie les zones dans lesquelles les recherches doivent être concentrées.

Présenté par son fondateur, Hubert Baya-Toda, lors de son audition le 30 avril 2024, ce logiciel offre deux solutions aux collectivités.

La première est une solution curative appelée Solution Sprint. Il s'agit d'un « service clé en main de recherche de fuites basé sur l'IA et rémunéré à la performance ». Ce service est assorti d'une garantie de résultat puisqu'aucune facturation n'est réalisée si le taux de réussite est inférieur à 20 %.

Lors de son audition le 30 avril 2024, Fabien Durand, maire de Saint-Savin (4 264 habitants) et vice-président délégué au cycle de l'eau de la communauté d'agglomération porte de l'Isère (CAPI, 111 000 habitants), a indiqué avoir recours à la solution curative de Leakmited sur le territoire de sa commune et de l'intercommunalité.

Dans la commune de Saint-Savin, le maire se félicite que « l'algorithme a permis d'identifier cinq fuites en une semaine, permettant ainsi de sauver 150 m3 d'eau par jour. Alors que la commune distribuait quotidiennement 800 m3 d'eau, elle n'en facturait en réalité que 600 m3, 200 m3 d'eau étaient alors perdus dans la nature ». Selon le maire, « après l'intervention de Leakmited, le rendement du réseau d'eau savinois est ainsi passé de 75 % à 90 % ».

Sur le territoire de la CAPI, le vice-président mentionne que « quinze fuites ont pu être identifiées en trois semaines alors même que les techniques traditionnelles ne permettaient jusqu'alors que d'en détecter, en moyenne, soixante-quinze par an ».

La seconde solution proposée par Leakmited est une solution préventive sous forme de « jumeau numérique ». Il s'agit d'un « outil d'aide à la décision pour une meilleure allocation du budget de rénovation » qui consiste à « cibler les chantiers à rénover » grâce à l'IA. Concrètement, ce « jumeau numérique » met en avant les sections du réseau qui nécessiteraient une restauration au vu de leur date de construction et des travaux annexes déjà prévus dans la zone. Lors de son audition, le fondateur de Leakmited a néanmoins insisté sur « l'autonomie complète de l'utilisateur dans les jeux de scénarii », l'objectif du logiciel étant de proposer une « optimisation des coûts d'investissements des secteurs de renouvellement » et ainsi de constituer un outil « d'aide à la décision », et non de se substituer aux décideurs.

d) La gestion des déchets : la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les cantines à Nantes Métropole

Depuis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite « loi NOTRe », le service public de gestion des déchets ménagers et des déchets « assimilés » est une compétence obligatoire des EPCI. L'exercice de cette compétence revêt un coût non négligeable pour les EPCI et leurs communes membres puisqu'en 2023, la Cour des comptes l'estimait à 123 euros par an et par habitant10(*). Majoritairement financée par la fiscalité (taxe ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères), la politique publique de gestion des déchets peut être « optimisée » par l'IA.

En 2021, dans le cadre d'une expérimentation, la métropole de Nantes a mandaté la société Verteego afin de mettre en place un outil d'IA visant à lutter contre le gaspillage alimentaire dans les cantines.

La réduction des gaspillages alimentaires dans les cantines : les grandes étapes du projet conduit à Nantes Métropole

Source : entreprise Verteego

Clément Guillon, chef des opérations de la société Verteego, précise que la technologie conçue par son entreprise consiste en pratique à « optimiser les commandes en prévoyant le nombre de couverts nécessaires jusqu'à 10 semaines en avance ». Cela permet alors de « réduire les surplus alimentaires et le gaspillage, tout en ajustant au mieux les volumes de commandes des composants de menus auprès des fournisseurs ». Au quotidien dans les cantines, c'est l'humain qui a la main pour ajuster le nombre de repas à préparer en fonction de la prévision livrée par l'algorithme.

L'évaluation de cette expérimentation s'est fondée sur le critère de la fiabilité des prévisions, bien que Clément Guillon souligne qu'« en général, l'évaluation des résultats d'un tel outil impliquerait plusieurs indicateurs clés de performance (réduction du gaspillage alimentaire, amélioration de l'exactitude des prévisions, économies réalisées, satisfaction des utilisateurs, impact environnemental en CO2 évité...) ».

Les résultats de l'évaluation ont ainsi montré que « sauf jours de grève et jours sans données, l'outil d'IA déployé par Verteego à Nantes Métropole pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans les cantines a montré des améliorations significatives dans la précision des prévisions alimentaires ».

Par exemple, la méthode traditionnelle de prévision de la cantine centrale, réalisée trois semaines à l'avance, « atteignait une précision de 93 % ». Si cette performance apparaît bonne, le directeur des opérations de Verteego souligne que « la marge d'erreur laisse une place notable pour le gaspillage alimentaire et les ajustements de dernière minute ». Avec l'introduction de l'IA, la précision des prévisions a pu s'améliorer en atteignant une « moyenne de 98 % dix semaines à l'avance ». Ainsi l'IA a-t-elle permis « d'offrir une marge de manoeuvre beaucoup plus large pour la planification et l'ajustement des commandes, réduisant ainsi potentiellement le gaspillage alimentaire ».

L'introduction de l'IA permet à la métropole de Nantes de mieux ajuster les quantités de nourriture préparées à la demande réelle et, ce faisant, de maximiser les économies. Sur un an, c'est au total l'équivalent de plusieurs milliers de repas qui sont économisés.

Selon la complexité du projet, le périmètre d'application et les besoins spécifiques des collectivités mandataires, l'abonnement pluriannuel pour la solution proposée par Verteego varie entre 50 000 euros et 100 000 euros hors taxes.

e) La prévision des événements naturels : le risque d'inondation à Nîmes

Comme le soulignaient Guy Benarroche, Laurent Burgoa et

Pascal Martin dans leur rapport « Transition

environnementale : aider les collectivités locales à

s'organiser »11(*), les collectivités locales

sont en première ligne face aux effets du

dérèglement climatique et, parmi eux, de

l'augmentation du risque d'inondation. Leur rapport rappelait

que l'action des élus locaux face à ces enjeux

« n'est pas simple à mettre en oeuvre et comporte de

multiples volets ». Se pose alors la question de la

manière d'agir pour permettre aux acteurs locaux d'atténuer les

effets du dérèglement climatique et d'adapter le territoire

à ces risques.

Là encore, l'IA est apparue comme porteuse de solutions pour certains territoires. Ainsi, la ville de Nîmes recourt-elle à l'IA pour mieux anticiper le risque d'inondation sur son territoire.

À Nîmes, l'IA fait partie

intégrante du dispositif de prévention des

événements naturels. Ce dispositif s'est mis en place

progressivement au fil des années à partir d'un

événement déclencheur : les

inondations du 3 octobre 1988 qui, en huit heures, ont vu

plus de 400 litres d'eau au mètre carré se déverser sur la

ville et ont provoqué la mort de neuf personnes, le relogement de plus

de 45 000 autres et environ 600 millions d'euros de

dégâts. Dans une contribution écrite adressée

à vos rapporteures,

Pascale Venturini, adjointe au maire

déléguée à l'environnement et à la

transition écologique, aux énergies renouvelables et au chauffage

urbain, indique que « depuis la crue de 1988, la ville de

Nîmes a énormément investi dans son dispositif de

prévision et de protection avec notamment l'aménagement des

cadereaux et des bassins de rétention. »

Les crues du 3 octobre 1988 à Nîmes

La Place de la Maison Carrée inondée. (c) Georges MATHON.

Entonnement du cadereau d'Alès, aux portes du centre-ville (c)Ville de Nîmes.

En effet, les crues du 3 octobre 1988 ont mis en lumière l'extrême vulnérabilité de la ville de Nîmes au risque d'inondation. L'adjointe au maire souligne ainsi que « par sa situation géographique, la ville de Nîmes est concernée par deux types d'inondations : inondation par débordement de cours d'eau et inondation par ruissellement sur les voiries et zones urbanisées. La spécificité la plus importante se porte sur la nature des inondations qui sont dites torrentielles ou également « crues éclairs ». Ces crues interviennent rapidement (moins d'une heure) et sont très éphémères (une inondation ne dure pas plus de trois heures). Cette temporalité est à coupler avec des risques et aléas très importants. »

La ville de Nîmes a donc choisi de recourir

à l'IA dans le cadre de son dispositif de prévention et de

protection des risques d'inondations.

C'est le

projet Hydr.IA développé à

partir de 2018. Pascale Venturini explique que « le projet

Hydr.IA vise à permettre de déployer des

modèles par IA pour accompagner la gestion de crise.

Les modèles par IA ont la capacité d'apprendre les

fonctionnements naturels d'un territoire sans nécessiter l'étude

approfondie et coûteuse d'un bassin versant. En plus d'être moins

coûteux, les modèles par IA ont la capacité d'apprendre en

continu et ainsi de s'adapter aux changements dus au dérèglement

climatique mais également aux aménagements du territoire (nouveau

bassin de rétention, modification des cadereaux...). Ainsi, dans un

territoire en constante évolution tel que la ville de Nîmes, l'IA

se positionne comme une technologie très avantageuse pour

l'évolution des outils à disposition des gestionnaires des

événements d'inondations. » L'IA permet, par

exemple, d'ajuster en temps réel les prévisions grâce

à sa connexion directe avec des limnigraphes permettant de saisir les

variations du niveau des cours d'eau. Selon l'adjointe au maire, à

l'avenir, ce « projet permettra d'anticiper les impacts et

d'agir en amont pour protéger les habitants et les

habitations ». Les capacités de l'IA en termes de

prédiction, d'évolution et de stockage des données sont

mises au service de la gestion de crises liées aux

événements naturels.

Par ailleurs, le projet Hydr.IA a permis le développement de véritables synergies entre les secteurs public et privé au service de la prévention du risque d'inondation. Pascale Venturini indique que le projet Hydr.IA n'est pas le fait de la seule ville de Nîmes. Aux côtés de la ville se trouve l'Unité Mixte de Recherche (UMR) Hydro-sciences de Montpellier (HSM), au travers de l'équipe « Eau, Ressources, Territoires » (ERT) et de l'Institut Mines-Télécom (IMT) d'Alès : « Cette équipe est responsable de la partie recherches scientifiques pour la levée des verrous et l'obtention de nouveaux modèles capables de faire de la simulation et / ou de la prévision hydrologique dans des contextes particuliers ». Est également associée au projet l'entreprise Synapse qui, selon les mots de l'adjointe au maire, « a pour rôle de faire passer les résultats de recherche à un niveau opérationnel et de les intégrer aux outils de gestion de la ressource en eau afin de mettre les modèles par IA à disposition des gestionnaires de la ressource en eau ».

Ce projet entraîne des coûts limités pour la ville du fait de la position de « site pilote » de Nîmes, comme le souligne Pascale Venturini : « Dans ce projet, la ville de Nîmes, au travers de la mission ESPADA12(*), intervient comme un site pilote. L'équipe ESPADA fournit des données et exerce un rôle d'expertise des résultats issu des travaux de recherche. Ainsi, la ville de Nîmes n'engage pas de frais financiers autres que le temps passé des agents faisant partie de la mission ESPADA ».

f) Les mobilités sur le territoire : une meilleure connaissance des places de stationnement sur la commune de Labège (Communauté d'agglomération du Sicoval - Haute-Garonne)

Le 15 mai 2024, lors de son audition, Pascal Berteaud, directeur général du CEREMA, identifiait le thème des mobilités comme un domaine d'utilisation privilégié de l'IA : « l'IA peut contribuer à l'élaboration et l'évaluation des politiques publiques de mobilité ainsi qu'à l'émergence de services innovants au bénéfice des usagers ».

Selon lui, l'IA peut par exemple permettre :

- « d'analyser les données de déplacement pour mieux comprendre les comportements de mobilité ;

- d'identifier les tendances de mobilité ;

- d'identifier les zones de congestion ;

- d'identifier les besoins d'optimisation de l'usage des infrastructures existantes ;

- d'améliorer la planification des itinéraires, la gestion des trafics et la réduction des temps d'attente pour les usagers des transports en commun ;

- de contribuer au développement de systèmes de transports routiers automatisés. »

Auditionné par vos rapporteures le 23 octobre 2024, Dominique Marty, conseiller communautaire délégué à la transformation numérique au sein de la communauté d'agglomération du Sicoval, indique que « la communauté d'agglomération du Sicoval porte dans son ADN l'innovation mais toujours au service des politiques territoriales et des valeurs portées par les élus (inclusivité, sobriété, éthique, souveraineté). » Parmi les politiques territoriales au service desquelles l'innovation a été développée par la communauté d'agglomération figure la politique des mobilités.

Au Sicoval, l'IA est utilisée pour divers projets relatifs aux mobilités. Par exemple, avec la direction départementale du territoire (DDT) de la Haute-Garonne, la communauté d'agglomération a ainsi pu développer un « tracking GPS pour améliorer la politique de la mobilité avec la contribution des citoyens » témoigne Dominique Marty. Ce système de traceur par GPS permet de localiser un véhicule, de suivre son trajet et d'optimiser le temps de transport.

L'intercommunalité a également recouru à l'IA pour concevoir un catalogue de services relatifs au système d'information géographique (SIG) ouverts aux agents de l'intercommunalité et mutualisés aux 35 communes composant la communauté d'agglomération. Cette initiative a permis de concevoir des référentiels (sur les places de parking, l'accessibilité...) et de mettre en place des outils d'aide à la décision.

Dans le cadre d'une expérimentation, la communauté d'agglomération a également eu recours à l'IA pour recenser, dans la commune de Labège et plus particulièrement sur une zone d'aménagement à vocation économique (ZAE), les places de parking ainsi que leurs caractéristiques (par exemple, le nombre et la localisation de places réservées aux personnes en situation de handicap).

Le recensement des places de stationnement à Labège

Étape 2 - Localisation des places stratégiques pour l'installation d'ombrières photovoltaïques

Étape 1 - Localisation des places de parking situés dans la ZAE

Résultat 1 - Identification des places réservées aux personnes en situation de handicap.

Résultat 2 - Identification des places réservées aux personnes en situation de handicap (grâce à l'IA) et du taux d'occupation des places à une heure déterminée (complémentaire de l'IA).

Source : Sicoval

Le conseiller communautaire explique ainsi que « sur la base d'une photo aérienne fournie par le service SIG, cette détection a permis d'identifier les zones stratégiques à contrôler (zones exploitables en ombrières photovoltaïques par exemple), mais aussi les zones à compléter avec des informations manquantes ne pouvant pas être détectées par cette technologie (taux d'occupation à des horaires identifiés) ».

* 8 Wintics est alors un sous-traitant de ces entreprises.

* 9 Cf. rapport national de l'Observatoire français de la biodiversité (OFB), juin 2023.

* 10 « Les déchets ménagers : un défi au quotidien pour les intercommunalités et un nouvel enjeu pour les régions », Cour des comptes, rapport public annuel, mars 2023.

* 11 Sénat, rapport d'information n° 87 (2023-2024), au nom de votre délégation.

* 12 La « mission ESPADA » est un système interne à la ville d'Évaluation et de Suivi des Précipitations en Agglomération pour Devancer l'Alerte (ESPADA).