N° 636

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 mai 2024

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des finances (1) sur le

financement public

de la

filière forêt-bois,

Par MM. Christian KLINGER et Victorin LUREL,

Sénateurs

(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Bernard Delcros, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; M. Michel Canévet, Mmes Marie-Claire Carrère-Gée, Frédérique Espagnac, M. Marc Laménie, secrétaires ; MM. Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mme Florence Blatrix Contat, M. Éric Bocquet, Mme Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Carole Ciuntu, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Hervé Maurey, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Teva Rohfritsch, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.

L'ESSENTIEL

La commission des finances a examiné le mercredi 29 mai 2024 le rapport de MM. Christian Klinger, Sénateur du Haut-Rhin et Victorin Lurel, Sénateur de Guadeloupe, rapporteurs spéciaux des crédits de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », sur les résultats de leur contrôle sur le financement public de la filière forêt et bois.

« La forêt jurassienne est condamnée », « les feux de forêt de 2022 ne sont qu'un avant-goût de ce que connaîtra annuellement la France », « de plus en plus de forêts sont émettrices de carbone », « les élus locaux n'ont pas pris conscience du risque pénal majeur qu'ils encourent à ne pas entretenir leurs forêts », « les obligations liées aux plans de gestion forestière ne sont pas respectées » : plusieurs propos alarmistes, mais particulièrement étayés, ont nourri la série d'auditions conduites par MM. Christian Klinger et Victorin Lurel, rapporteurs spéciaux chargés des crédits de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », qui ont présenté le 29 mai 2024 devant la commission des finances, leur contrôle consacré au financement public de la filière forêt-bois. Ils mettent particulièrement en exergue le décalage croissant entre le montant important des financements publics en jeu (1,45 milliard d'euros par an) et le devenir, de plus en plus incertain, de la forêt française, la 4e forêt européenne.

La France est l'un des rares pays au monde à connaître tous les types de climat forestier (forêt tempérée, tropicale, subtropicale mais aussi boréale) au sein duquel cohabitent un très grand nombre d'essences (on estime qu'il y a davantage d'essences d'arbres sur un hectare en Guyane que sur l'ensemble du continent européen). Cette situation est le résultat d'une politique volontariste initiée dès la « grande réformation » de Colbert qui aboutit à l'édiction, en 1669, d'une ordonnance unifiant le régime applicable aux forêts, qui deviendra par la suite le « régime forestier ». Cette politique de grands investissements d'État pour tenir compte d'une caractéristique essentielle des forêts, le « temps long », et contribuer à les rentabiliser dans la durée nous bénéficie aujourd'hui encore.

I. LA FILIÈRE FRANÇAISE FORÊT - BOIS : UN MAQUIS DE FINANCEMENTS PUBLICS PARTICULIÈREMENT COMPLEXE À APPRÉHENDER

A. LA FORÊT FRANÇAISE : UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL...À PRÉSERVER

En 2022, la surface boisée au sol s'étendait sur plus de 26,9 millions d'hectares, dont 17,6 millions d'hectares en France hexagonale et 8,3 millions d'hectares dans les Outre-mer, soit le tiers de la superficie totale du territoire national, trois fois plus qu'en 1661. Les essences feuillues (principalement des châtaigniers, des chênes et des hêtres) occupent 67 % de la surface des forêt et 65 % du volume de bois. Toutefois, l'inventaire forestier n'est finement connu, grâce à l'IGN, que pour l'Hexagone, depuis 65 ans. L'inventaire forestier des Outre-Mer n'a, quant à lui, pas encore débuté malgré le vote d'un crédit de 15 millions d'euros en loi de finances pour 2024.

Les trois-quarts de la forêt française hexagonale (environ 12,8 millions d'hectares) appartiennent à des propriétaires privés, le quart restant étant réparti au sein de 17 847 forêts publiques relevant de l'ONF, avec huit types de propriétaires publics différents, principalement les communes.

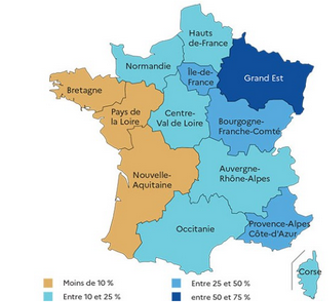

Part de la surface forestière publique dans les régions hexagonales

Source : Institut national de l'information géographique et forestière (IGN)

Seul le quart des forêt privées hexagonales (3 millions d'hectares) fait l'objet d'un plan de gestion agréé par le Conseil national de la propriété forestière (CNPF) tandis que les forêts publiques, qui représentent 55 % des forêts, sont gérées avec un document de gestion durable établi par l'Office national des forêts (ONF). Or, l'absence d'une gestion pro-active durable entraîne, à moyen terme, la disparition de la forêt concernée, compte tenu de l'incapacité des espaces boisés, dans leur configuration actuelle, à résister aux aléas de plus en plus contraignants.

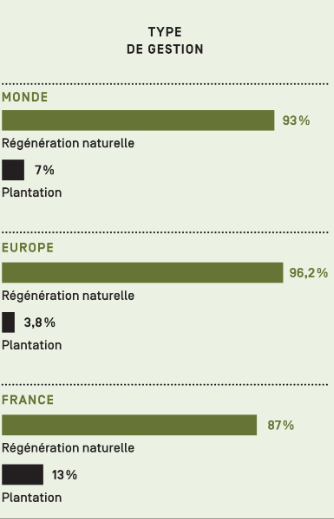

Type de gestion des forêts en France, en Europe et dans le Monde

Source : INRAE

En effet, le taux de mortalité des arbres augmente en raison des aléas climatiques (tempête, réchauffement, inondations), des incendies, des nuisibles et de la densification giboyeuse. Malgré la mobilisation d'un grand nombre d'acteurs (Météo France, direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises), ces aléas sont de plus en plus difficiles à anticiper. Les politiques publiques doivent donc principalement viser à une gestion durable et dynamique des espaces boisés.

Taux de mortalité des arbres en France

(en millions de m3)

Source : Commission des finances du Sénat

B. UN ENCHEVÊTREMENT DE POLITIQUES ET DE DÉPENSES PUBLIQUES SANS QU'ON PUISSE PARADOXALEMENT IDENTIFIER UNE POLITIQUE FORESTIÈRE.

À la croisée des chemins d'un très grand nombre de politiques publiques (environnement, décarbonation, sécurité civile, exploitation économique, tourisme, biodiversité, paysages, construction et ameublement, etc.), la filière forêt-bois fait l'objet d'un financement public qu'aucun acteur n'est capable de mesurer avec précision et exhaustivité. Une évaluation de la Cour des comptes de 2020 existe toutefois et doit être mise à jour.

Les rapporteurs spéciaux ont donc cherché à recenser le total des dépenses publiques liées à la filière : ils évaluent à 1,45 milliard d'euros le total des dépenses publiques annuelles consacrées à la filière forêt-bois : 816 millions d'euros de crédits budgétaires, 403 millions d'euros de dépenses fiscales, 60 millions d'euros de financements européens, 28 millions de financements interprofessionnels. À ces sommes relativement identifiées s'ajoutent des dépenses pour lesquelles une quote-part destinée aux forêts doit être estimée, mais sans que les montants ne soient absolument certains : les rapporteurs spéciaux ont pu évaluer les dépenses des collectivités territoriales consacrées aux forêts à 47 millions d'euros, les dépenses forestières issues de divers programmes à 48 millions d'euros environ par an (programme de « graines et plants », etc.) ainsi que quelques dépenses liées à des parcs naturels nationaux, à la lutte contre les incendies ou au soutien à des industries du bois. Au total, environ 15 % des dépenses de la filière sont donc partiellement estimatives. Mieux identifier le total du financement public et mieux connaitre les caractéristiques de la forêt semble un prérequis indispensable pour aider au mieux la filière à contrer les difficultés qui s'imposent à elle.

II. FAIRE DE LA FRANCE LA PUISSANCE FORESTIÈRE QU'ELLE DEVRAIT ÊTRE PAR UNE MEILLEURE ORIENTATION DES EFFORTS

A. MIEUX MESURER L'IMPACT DES POLITIQUES PUBLIQUES FORESTIÈRES

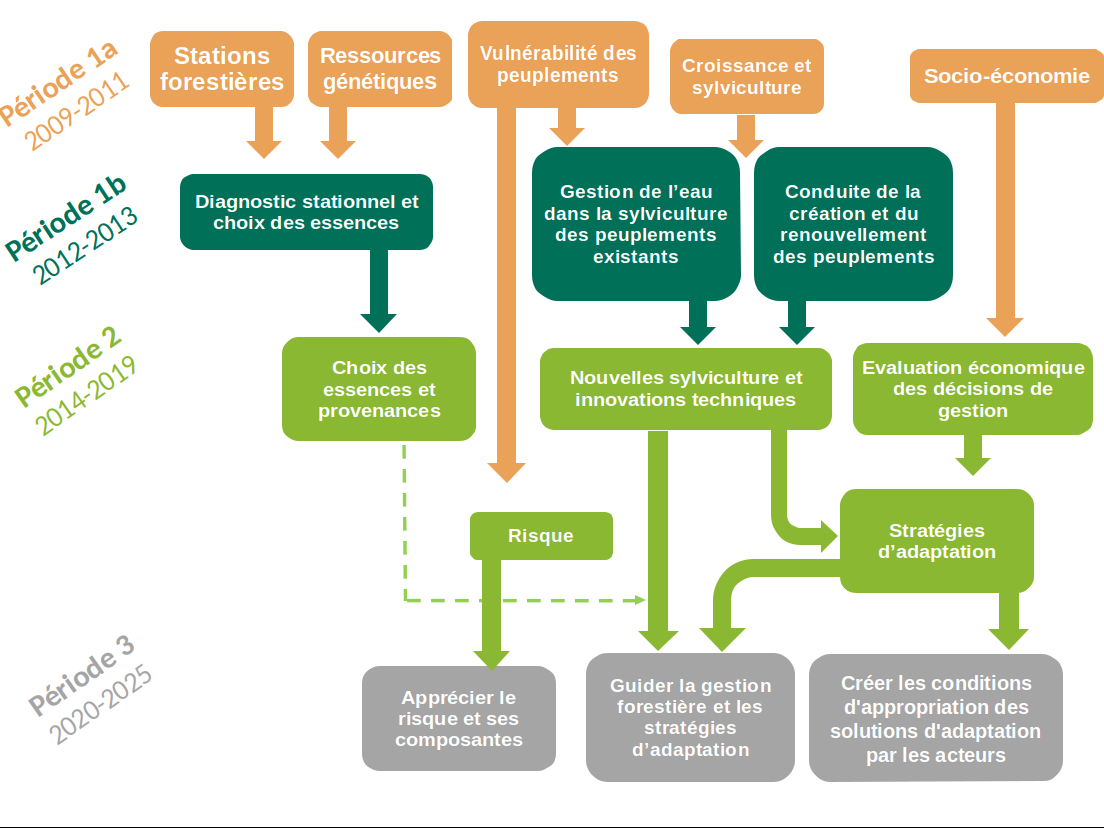

Les données publiques relatives à la forêt sont incomplètes : les moyens doivent être davantage orientés pour mettre à jour l'inventaire dans l'Hexagone (par le biais de mécanismes comme le Lidar), initier enfin un inventaire des forêts d'outre-mer et mettre à jour le cadastre : 3,6 millions d'hectares de superficie forestière sont manquants sur le cadastre par rapport aux relevés effectués. Par ailleurs, les compétences en matière forestière relèvent d'un nombre trop important d'organismes qu'il faudra rationaliser : une trentaine d'organismes principaux ont un rôle en lien avec la filière forêt-bois. La répartition de la compétence et la gouvernance qui en résulte est trop complexe, malgré l'indéniable volonté des acteurs de travailler en bonne intelligence au sein de structures dédiées, comme le réseau mixte technologique pour l'adaptation des forêts au changement climatique (RMT AFORCE).

Les missions successives du RMT AFORCE depuis sa création

Source : RMT AFORCE dans sa réponse au questionnaire transmis aux rapporteurs spéciaux

B. POURSUIVRE LA STRUCTURATION DE LA FILIÈRE ÉCONOMIQUE DU BOIS : UN SECTEUR QUI PÈSE DANS L'ÉCONOMIE MAIS QUI CONNAÎT UN DÉFICIT STRUCTUREL DE SA BALANCE COMMERCIALE

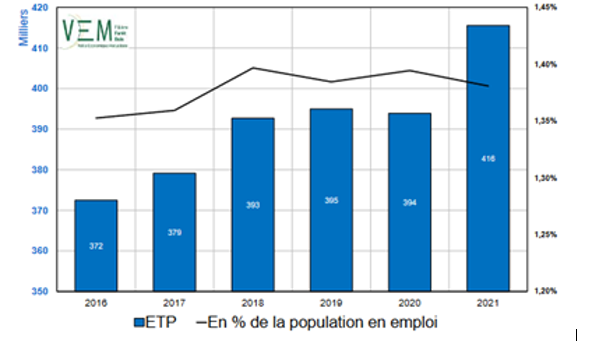

La filière du bois constitue un moteur important de l'économie française : en 2021, la filière forêt-bois a généré 27,6 milliards d'euros de valeur ajoutée, soit 1,1 % du PIB. En seulement 5 ans (2016-2021), la filière a augmenté sa valeur ajoutée de 3 milliards d'euros, correspondant à un rebond plus rapide que l'économie française dans son ensemble après le ralentissement généré par la pandémie de covid-19. Les emplois directs de la filière bois représentaient plus de 415 000 équivalents temps plein (ETP). La filière a généré plus de 20 000 ETP depuis 2019. C'est l'équivalent de 1,38 % de la population en emploi et surtout 12,4 % du total des emplois des filières à base industrielle de la France.

L'emploi dans la filière forêt bois

Source : l'interprofession France bois forêt

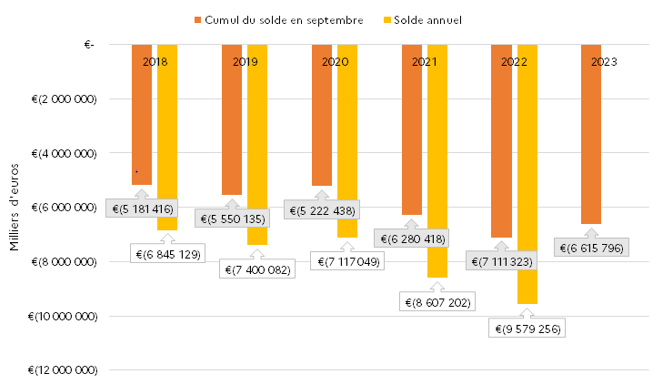

Malgré ces chiffres, la situation économique du secteur inquiète. Le déficit commercial du secteur en 2022 s'est établi à 9,5 milliards d'euros, en hausse de 900 millions d'euros par rapport à 2021. Cette augmentation résulte notamment du creusement du déficit des pâtes, papiers et cartons (ces trois activités expliquent le déficit à hauteur de 3,9 milliards) et du niveau toujours élevé mais stable du déficit des meubles et sièges en bois (3,4 milliards d'euros). En revanche, la balance commerciale s'améliore légèrement pour les produits des industries du bois, les bois ronds, les sciages et connexes.

Solde déficitaire de la balance commerciale de la filière forêt-bois

Source : interprofession France bois-forêt

Une meilleure structuration d'une partie de la filière est indispensable : en particulier, les activités de transformation doivent faire l'objet d'un plan national de soutien. La meilleure structuration repose également sur l'augmentation de la taille des propriétés forestières exploitées. Ce dernier point est essentiel : 60 % de la production française de bois d'oeuvre et d'industrie est concentrée dans les propriétés de plus de cent hectares, alors qu'elles représentent 30 % des surfaces.

C. GÉNÉRALISER L'IMPÉRATIF DE GESTION DURABLE DES FORÊTS

L'entretien des forêts conditionne leur capacité de renouvellement et leur avenir. Un élargissement des objectifs de gestion durable passe, en premier lieu, par l'agrandissement de la taille moyenne des parcelles forestières privées. Cet objectif de lutte contre l'éparpillement forestier est régulièrement avancé mais force est de constater que le problème demeure. Le morcellement a même tendance à augmenter du fait des transmissions successives par voie successorale qui contribuent à diviser le foncier entre plusieurs héritiers et parce que la forêt progresse avec le boisement de terres agricoles abandonnées sur un parcellaire plus morcelé que la moyenne.

Jusqu'à présent, l'État s'est refusé à utiliser les quelques leviers incitatifs dont ils disposent, notamment fiscaux, pour remédier réellement à cette situation qui devient problématique en raison de la corrélation entre la taille de la parcelle et le degré effectif d'entretien et de gestion. Les rapporteurs spéciaux préconisent que l'État soit davantage coercitif dans la détermination et le contrôle de ces objectifs de gestion des parcelles forestières.

D. ACTUALISER CERTAINS DES CRITÈRES DE PERFORMANCE DU PRINCIPAL PROGRAMME BUDGÉTAIRE PORTEUR DES CRÉDITS CONSACRÉS À LA FILIÈRE

Au regard des effets du changement climatique et des priorités de la planification écologique, la pertinence de certains indicateurs de performance du programme 149 « compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt » de la mission budgétaire « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » (AAFAR) pourrait être questionnée : ces indicateurs doivent être mieux corrélés aux nouvelles caractéristiques des forêts.