B. UN SCÉNARIO DE FINANCES PUBLIQUES REFLÉTANT LE RENONCEMENT À TOUTE CRÉDIBILITÉ EN ANNONÇANT UN EFFORT MASSIF MAIS NON DOCUMENTÉ ET DÉSÉQUILIBRÉ

Il ne paraît dès lors plus étonnant d'observer, dans le présent programme de stabilité, le renoncement à toute crédibilité : le scénario de finances publiques n'est pas documenté, alors qu'il représente un effort sans précédent, encore accentué par rapport à la LPFP. En effet, à partir d'un déficit de 5,5 % en 2023 plutôt que de 4,9 %, le chemin sera encore plus étroit pour passer sous les 3 % en 2027.

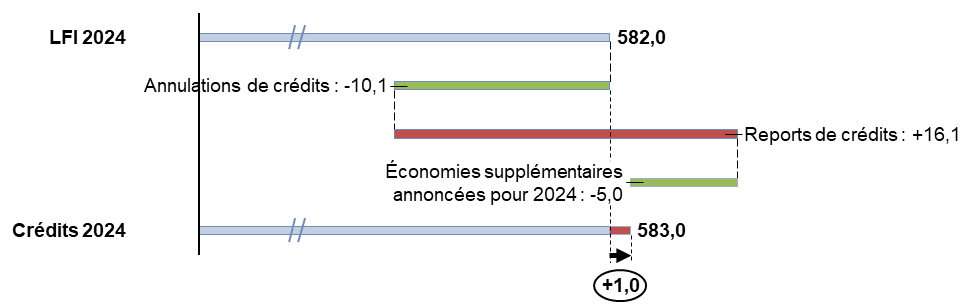

Sans vision claire des politiques publiques prioritaires, il sera impraticable. Si le Gouvernement peut à raison nous dire qu'il n'a pas encore détaillé toutes les économies à voter jusqu'en 2027, sa vision pour 2024, à la fin avril, relève du grand flou et d'un état d'urgence improvisé. Il a annoncé 10 milliards d'euros supplémentaires d'économies, en plus du décret de février, dont 5 milliards d'euros reposant sur le budget de l'État, non connus puisqu'il n'y aura pas de projet de loi de finances rectificative, et 2,5 milliards d'euros sur les collectivités - sans indiquer comment il y parviendrait.

En outre, le Gouvernement ne dit toujours rien des 16 milliards d'euros de crédits de 2023 reportés sur 2024, qui font plus que compenser les « efforts d'économies » annoncés à grand bruit. Le Gouvernement s'est ainsi créé une « cagnotte » dont il dispose et qui fait que, malgré ses annonces, les crédits disponibles en 2024 sont encore supérieurs à ceux de la loi de finances initiale.

Des crédits pour 2024 encore

supérieurs à ceux de la loi de finances

malgré les

annonces d'économies

(en milliards d'euros)

Source : commission des finances du Sénat, à partir des données du système d'information Chorus et du programme de stabilité 2024 (9 avril 2024)

Enfin, les nouvelles recettes liées à la taxation « des rentes », dont le périmètre, qui viserait notamment les énergéticiens, n'est pas clairement défini, rapporteraient selon le programme de stabilité 3 milliards d'euros supplémentaires.

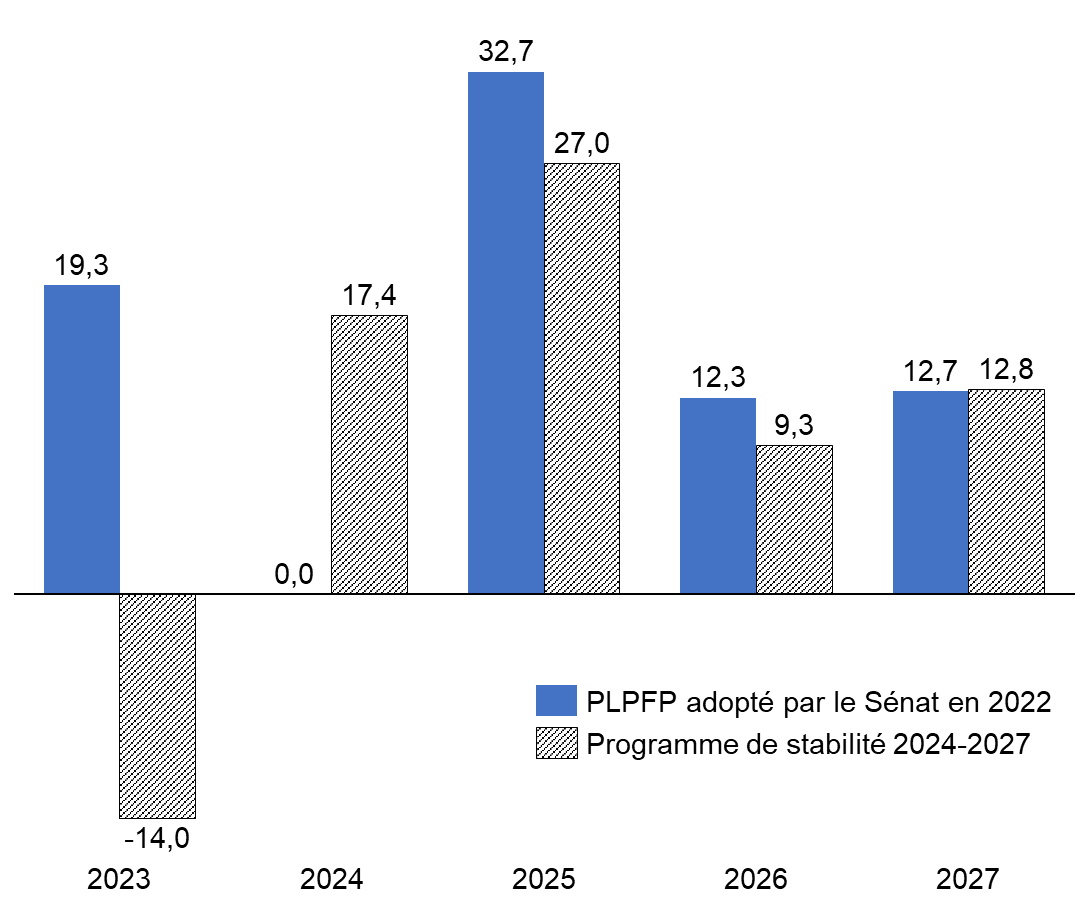

Sur l'ensemble de la période, le manque total de crédibilité de l'effort affiché est encore plus patent. Le programme de stabilité prévoit que le déficit public serait de 5,1 % du PIB en 2024, 4,1 % en 2025, 3,6 % en 2026 et 2,9 % en 2027. En termes structurels, l'ajustement représenterait près de 67 milliards d'euros entre 2024 et 2027, dont 27 milliards d'euros pour la seule année 2025.

À la fin de l'année 2022, le Sénat avait adopté un projet de LPFP dans lequel l'ajustement structurel total entre 2024 et 2027 était moins important - il s'élevait à 58 milliards d'euros - et permettait d'atteindre une cible bien plus favorable de - 1,7 % du PIB en 2027 au lieu du - 2,9 % du Gouvernement.

Ajustement structurel annuel demandé entre 2024 et 2027

(en milliards d'euros)

Source : commission des finances du Sénat

Si l'on revient au présent programme, en excluant la charge de la dette qui, intégrée dans l'ajustement structurel, modère indûment l'impression d'effort, on obtient un ajustement structurel primaire de 97 milliards d'euros sur la période. L'effort à fournir est donc particulièrement massif et sans précédent sur une si courte période. Pourtant, comme le dit pudiquement le Haut Conseil des Finances publiques (HCFP) dans son avis sur le programme de stabilité3(*), « sa documentation reste à ce stade lacunaire ».

Côté recettes, peu de changements : le ratio de prélèvements obligatoires (PO) atteindrait, après 45,2 % du PIB en 2022 et 43,5 % du PIB en 2023, 44,1 % du PIB en 2027. Après des mesures de baisses des PO de 7,1 milliards d'euros en 2023, les mesures de hausse pour 2024 devraient représenter 9,2 milliards d'euros en 2024, dues essentiellement à la normalisation de la fiscalité énergétique et aux mesures à venir sur les rentes. Aucune autre mesure en recettes n'est prévue pour les années suivantes, nulle trace notamment de la baisse d'impôts promise par le Président de la République pour 2025.

L'effort de redressement porterait donc essentiellement sur les dépenses. Mais ces efforts ne sont pas documentés. Le programme de stabilité ne comporte aucun développement, aucun tableau, aucune donnée permettant d'apprécier la trajectoire de dépenses des différentes catégories d'administration sur la période 2024-2027.

S'agissant des dépenses de l'État, si le périmètre adopté en loi de finances pour 2024 serait, avec 492 milliards d'euros, inférieur de 4 milliards d'euros à celui adopté en loi de finances pour 2023, tout l'effort sur 2025-2027 reposerait sur les revues de dépenses.

Il y a là un paradoxe de l'exécutif. Le président de la République estime que la mauvaise situation des finances publiques provient davantage des recettes que de la dépense. Pourtant, tout l'effort de redressement présenté par le Gouvernement est un effort de baisse de la dépense. Toute la stratégie ou - à défaut de stratégie - la communication gouvernementale est même fondée sur une baisse historique de la dépense publique.

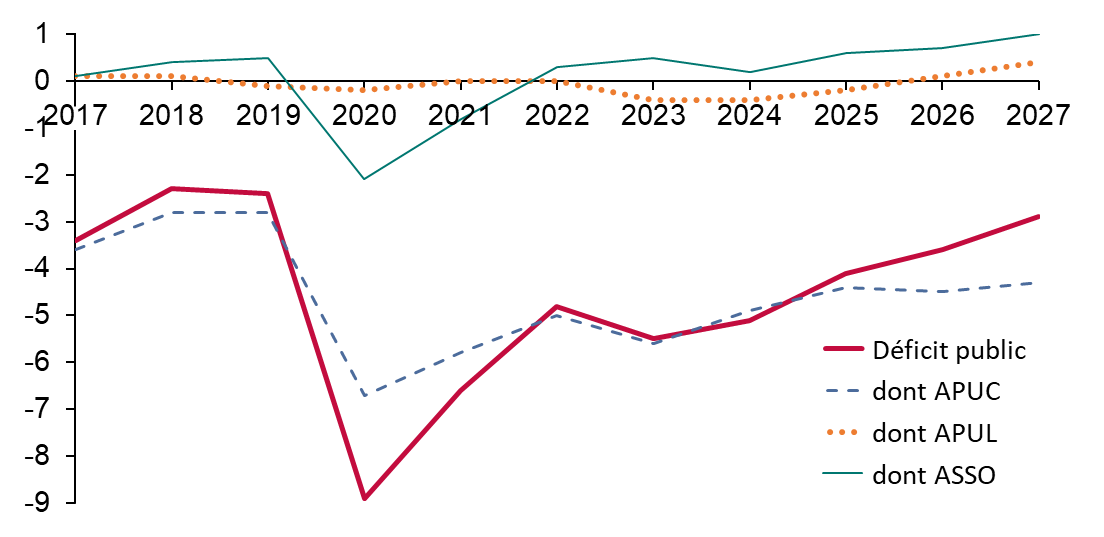

S'agissant des administrations locales, qui ne sont responsables que d'une petite part du déficit avec - 0,4 point de PIB en 2024, dû essentiellement à la Société du Grand Paris, le dégagement d'un excédent de 0,4 point de PIB pour 2027 semble ne reposer que sur le cycle électoral de l'investissement local. Un tel effort relève plutôt du voeu pieu, toujours non documenté, qui permet utilement de contribuer à la trajectoire de redressement.

En réalité, la majeure partie de l'effort repose sur la sphère sociale, pourtant seul sous-secteur des administrations publiques à l'équilibre. La réforme des retraites et les réformes successives de l'assurance-chômage devraient permettre de dégager d'importantes économies, et c'est bien le seul domaine où le Gouvernement, responsable de la dérive budgétaire inquiétante de l'État, semble actif.

L'effort est donc très mal réparti : les soldes des collectivités et de la sphère sociale doivent chacun augmenter de 0,8 point de PIB entre 2024 et 2027 (de - 0,4 à + 0,4 pour les collectivités et de + 0,2 à + 1 pour la sphère sociale), mais celui de l'État seulement de 0,5 point. Pourtant, depuis 2017, le déficit public est le produit presque exclusif de l'État, dont les dépenses sont surdimensionnées par rapport aux recettes, alors que les collectivités sont peu ou prou à l'équilibre et que la sphère sociale n'a accusé de déficit qu'en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire.

Déficit public par sous-secteur d'administration publique

(en pourcentage du PIB)

Source : commission des finances, d'après les données de l'Insee pour 2017-2023 et les prévisions du programme de stabilité pour 2024-2027

Dans ces conditions, il paraît abusif de mettre en avant les excès des dépenses sociales, par exemple en se focalisant sur les transports médicaux, d'autant plus que l'État soustrait indûment à la sphère sociale des transferts de TVA visant à compenser des baisses et des exonérations de cotisations - on peut penser par exemple à l'Unedic.

Au total, les données que contient le programme de stabilité ne permettent pas à la commission des finances d'espérer atteindre le seuil de 3 % de PIB en 2027. Il est légitime de se demander si l'exécutif lui-même y croit ou se contente d'une opération de communication. Les dernières prévisions du FMI, d'ailleurs, si elles sont en ligne avec celles du Gouvernement pour le début de la période, tablent sur un déficit de 4,3 % du PIB en 2027 et non de 2,9 %.

* 3 Avis n° HCFP-2024-2 du 16 avril 2024 relatif aux prévisions macroéconomiques associées au Programme de stabilité pour les années 2024 à 2027.