III. LA DSNA, EN SITUATION DE MONOPOLE NATUREL, FAIT L'OBJET D'UNE RÉGULATION DE PLUS EN PLUS EXIGEANTE PAR LA COMMISSION EUROPÉENE

Jusqu'en 2012, la direction des services de la navigation aérienne (DNSA) n'était soumise qu'à un contrôle épisodique de la Cour des comptes et du Parlement .

Depuis cette date, le système de régulation mis en place par la Commission européenne , en dépit de ses imperfections, la conduit à fournir des informations très précises sur ses retards , sur ses coûts , sur ses tarifs de redevances ainsi que sur ses performances environnementales .

Si la DSNA a pu contester comme irréalistes certains des objectifs qui lui étaient assignés, il n'en demeure pas moins que ceux-ci l'ont conduit à réaliser des progrès dans un certain nombre de domaines .

Ils ont également mis en lumière certains points forts - un positionnement compétitif en termes de tarif des redevances de route - et d'autres nettement moins satisfaisants , en particulier sur la question des retards .

A. DES RETARDS TROP IMPORTANTS, DES COÛTS RELATIVEMENT BAS MAIS EN AUGMENTATION

1. La France est à elle seule responsable de 33 % des retards dus à la navigation aérienne en Europe

L'indicateur de performance numéro un des services de la navigation aérienne du monde entier , auquel est naturellement très sensible la Commission européenne dans le contexte de RP2, est celui des minutes de retards générées par les régulations de trafic attribuables aux centres en-route 21 ( * ) , sachant que le coût d'une minute de retard pour une compagnie aérienne est évalué entre 80 et 100 euros 22 ( * ) .

Il convient toutefois de rappeler que les retards générés par le contrôle aérien ne représentent que 15 % environ des retards des vols en Europe, qui s'établissaient en moyenne à 11,29 minutes en 2016, en hausse par rapport aux 9,70 minutes enregistrées en 2012.

Parmi les principales causes de retard, on trouve en effet les retards pris lors de la première rotation d'un avion et qui perturbent toutes ses rotations suivantes de la journée (« effet boule de neige »), l'attente de bagages ou de passagers ou bien encore les conditions météorologiques .

Le retard moyen en Europe généré par le contrôle aérien en-route représentait pour sa part 0,91 minute en 2016 23 ( * ) .

Si ce chiffre est nettement meilleur que celui enregistré en 2010 - il était supérieur cette année-là à 2 minutes - il n'a cessé de se dégrader depuis le point bas de 0,55 minute atteint en 2013. Il est désormais presque deux fois supérieur à l'objectif de 0,50 minute par vol fixé par l'Union européenne.

La situation est encore moins favorable si l'on se concentre sur le seul FABEC, puisque le retard moyen dû au contrôle en route, qui était déjà de 1,07 minute en 2016, s'est élevé à 1,15 minute en 2017.

En ce qui concerne la France, l'objectif fixé par son plan de performance était de 0,48 minute par vol en 2015, 0,49 minute par vol en 2016, 0,42 minute par vol en 2017 et en 2018 et de 0,43 minute par vol en 2019.

Objectifs de retard moyen en route fixés à la DSNA et résultats sur la période 2015-2019

|

Retard moyen en route (minutes de retard par vol) |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

|

Objectifs |

0,48 |

0,49 |

0,42 |

0,42 |

0,43 |

|

Résultats de la DSNA |

0,98 |

1,37 |

1,13 |

- |

- |

Source : direction des services de la navigation aérienne (DSNA)

Ainsi que le montre le tableau ci-dessus, la DSNA est loin d'avoir atteint les objectifs qui lui étaient fixés ces dernières années avec 0,98 minute de retard par vol en 2015, 1,37 minute de retard par vol en 2016 et 1,13 minute de retard par vol en 2017. Ces résultats se sont clairement détériorés depuis 2014, en raison des difficultés à faire passer un trafic en forte croissance .

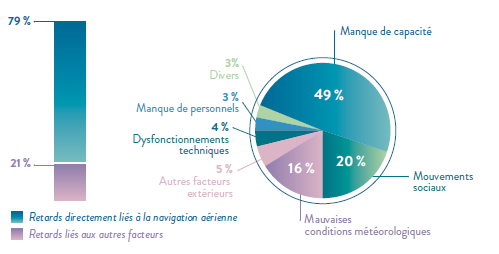

En outre, si l'on n'examine plus le nombre de minutes de retard par vol mais le nombre de minutes de retard total généré par la DSNA à cause de son contrôle en-route , on constate que celui-ci a représenté 3 041 941 minutes de retard en 2017 24 ( * ) . 49 % de ces minutes de retard sont dues à un manque de capacité et 20 % à des mouvements sociaux, comme le montre le graphique ci-dessous.

Répartition des causes de retards liés aux régulations du trafic aérien

Source : direction des services de la navigation aérienne (DSNA)

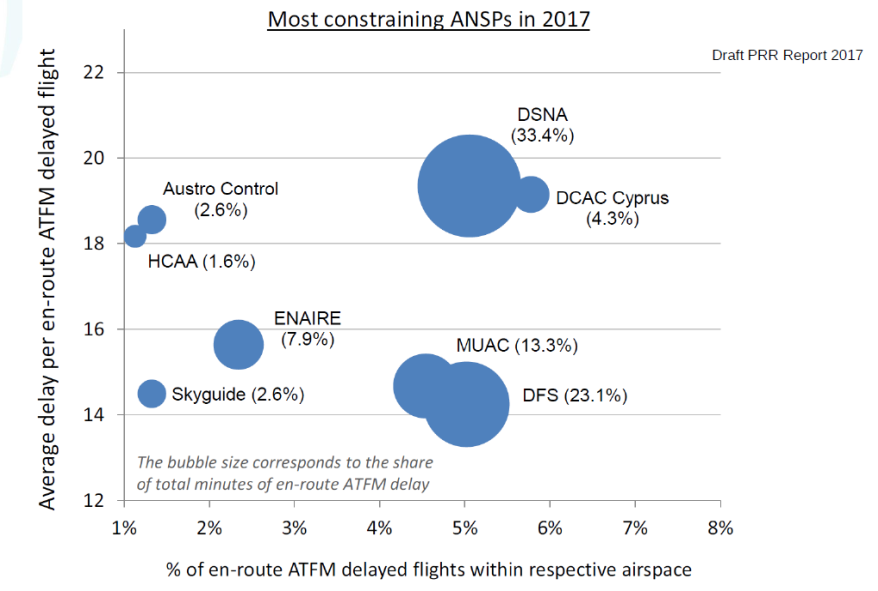

La DSNA est ainsi responsable à elle-seule, selon Eurocontrol, de 33,4 % des minutes de retard générées par les différents prestataires de services de la navigation aérienne (PSNA) en Europe en 2017 , ce qui constitue une proportion particulièrement importante , même si elle est en recul par rapport à 2016, année où la DSNA avait été responsable de 41,6 % des retards dans la zone couverte par Eurocontrol.

Les prestataires de services de la navigation aérienne (PSNA) responsables du plus grand nombre de minutes de retard en Europe

Source : Eurocontrol

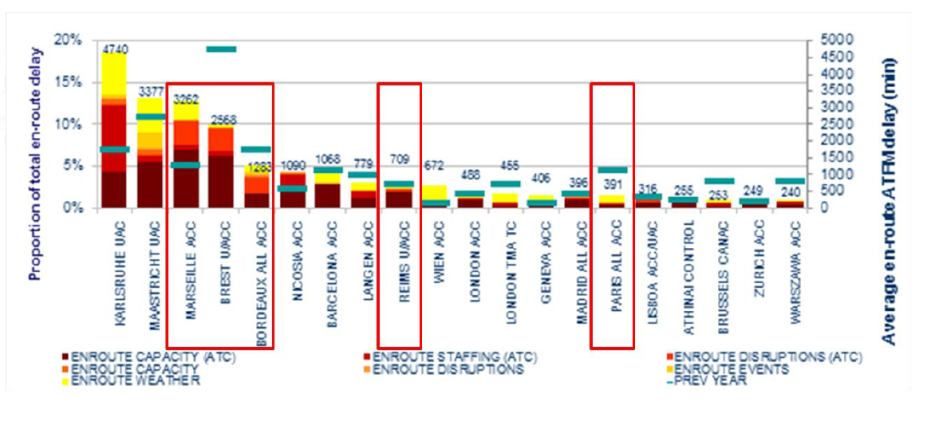

Les cinq centres en-route français font tous partie des vingt centres en-route européens qui génèrent le plus de retard , le centre d'Aix-en-Provence étant le troisième, celui de Brest le quatrième et celui de Bordeaux le cinquième.

Les centres de contrôle en-route responsables du plus grand nombre de minutes de retard en Europe

Source : Eurocontrol

Selon la direction du transport aérien (DTA), ces retards représentent un coût important pour les compagnies aériennes .

Celui-ci est estimé à 350 millions d'euros en 2017, dont 300 millions d'euros pour les retards en-route et 50 millions d'euros pour les retards générés lors de la gestion des arrivées et des départs.

Ces chiffres sont d'autant plus significatifs qu'ils représentent un quart du montant des redevances dont se sont acquittées en 2017 les compagnies aériennes auprès de la DSNA.

Selon les responsables d'Air France entendus par votre rapporteur spécial, la compagnie aurait subi à elle seule 300 millions d'euros de pertes dues aux retards générés par le contrôle aérien ces trois dernières années , 25 % de ses vols subissant des retards en période estivale.

Naturellement il convient de rappeler que le trafic aérien qui survole le territoire français est le plus dense du continent , puisqu'il représente à lui seul 20 % du trafic européen .

Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les centres en-route de Maastricht et de Karlsruhe , qui font pourtant figures de bons élèves en Europe en raison de leur productivité horaire très élevée, sont paradoxalement ceux qui engendrent le plus de minutes de retard : ayant trop comprimé leurs effectifs au début des années 2010, ils se heurtent à un problème de capacité alors que le trafic connaît désormais une croissance très vigoureuse dans la « core area » européenne .

En outre, les mouvements sociaux jouent un rôle très important dans le nombre de minutes de retard dû au contrôle aérien en France, puisque Eurocontrol estime qu'ils représentent 25 % des minutes perdues en survol de notre pays (voir infra ).

D'autres explications, plus conjoncturelles, peuvent être avancées pour expliquer les résultats décevants obtenus en 2015 et 2016 , en particulier la mise en place du nouveau logiciel d'aide au contrôle aérien « Erato » dans les centres en-route de Brest et de Bordeaux, qui a généré des retards dans un premier temps car les contrôleurs aériens devaient se l'approprier.

La DSNA met également en avant les évolutions des destinations touristiques privilégiées ces dernières années en Europe , le Maghreb étant délaissé par les vacanciers européens à la suite du Printemps arabe de 2011 au profit de la péninsule ibérique, ce qui implique un surcroît de survols, là encore pour les centres de Brest et de Bordeaux.

Il n'en demeure pas moins que ces résultats insuffisants et qui risquent fort de se dégrader davantage dans les années à venir sous l'effet de la hausse du trafic , s'expliquent également par un déficit de capacités de la DSNA dû aux retards pris par ses programmes de modernisation et à la productivité insuffisante des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) .

Résoudre ces deux difficultés représente un enjeu essentiel pour que la DSNA parvienne à retrouver une réputation de services de la navigation aérienne d'excellence au niveau mondial, aujourd'hui passablement écornée.

Dans le cas inverse, elle pourrait voir les compagnies aériennes chercher à éviter l'espace aérien français .

La DSNA en est bien consciente, puisqu'elle a elle-même calculé que si ses retards augmentaient de 0,5 minute par an , 4 % des vols qu'elle aurait vocation à contrôler pourraient contourner l'espace aérien français, ce qui représenterait des pertes de redevances de route estimées à 60 millions d'euros .

2. La forte densité du trafic dans l'espace aérien français permet à la DSNA d'engranger des redevances importantes tout en maintenant des tarifs compétitifs

a) Les redevances de la navigation aérienne, une ressource dont la croissance est indexée sur celle du transport aérien et qui bénéficie actuellement de son dynamisme

Les coûts des prestataires de services de la navigation aérienne (PSNA) sont couverts par un système de redevances pour services rendus dont s'acquittent les compagnies aériennes , bénéficiaires du service de la navigation aérienne.

La direction des services de la navigation aérienne (DSNA) française est ainsi financée par quatre redevances :

- en métropole, la redevance de route (RR) pour le contrôle en-route et la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne (RSTCA) pour les contrôles d'approche et d'aérodrome ;

- en outre-mer, la redevance océanique (ROC) pour le contrôle en-route et la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne (RSTCA-OM) pour les contrôles d'approche et d'aérodrome.

Le produit de ces redevances vient alimenter le budget annexe de l'aviation civile (BACEA) , qui constitue le budget de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) .

En 2017, la redevance de route a ainsi représentée à elle seule 63,1 % des recettes d'exploitation du BACEA (78 % des seules recettes commerciales), la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne (RSTCA) en représentant 9,9 % et les redevances outre-mer 2,1 % .

C'est dire leur importance stratégique pour la DGAC dans son ensemble , au-delà de la seule DSNA.

L'évolution des recettes annuelles de ces redevances est déterminée par :

- le niveau de leurs taux unitaires , fixés chaque année par la DGAC en conformité avec le plan de performance français négocié avec la Commission européenne et pris en application des règlements Ciel unique (cf. infra ) ;

- le nombre d'unités de services (UDS) de chaque vol contrôlé. L'UDS est l'unité de facturation du service rendu aux usagers. Elle est fonction de la distance parcourue par l'aéronef ainsi que de sa masse maximale au décollage ;

- le trafic aérien réalisé , exprimé en nombre de vols contrôlés (IFR).

À noter qu'il existe un mécanisme de restitution aux compagnies aériennes d'une partie des redevances prélevées lorsque les chiffres du trafic observé sont trop éloignés de ceux qui avaient été initialement prévus (cf. infra ).

Le rendement global des redevances de la navigation aérienne pour la DSNA a atteint 1 635,1 millions d'euros en 2017 (la prévision en loi de finances initiale pour 2017 était de 1 583,3 millions d'euros), soit un niveau supérieur de 1,9 % aux 1 608,1 millions d'euros de 2016 .

Les redevances de la navigation aérienne sur la période 2006-2017 (en euros)

|

Redevances |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

|

RR |

975 344 655 |

1 029 207 502 |

1 044 722 120 |

1 014 076 725 |

1 149 809 305 |

1 150 304 092 |

|

RSTCA-M |

189 186 526 |

201 802 297 |

219 258 266 |

213 227 170 |

221 424 073 |

229 822 698 |

|

ROC |

- |

- |

- |

- |

11 684 794 |

12 787 843 |

|

RSTCA-OM |

30 202 853 |

30 746 527 |

33 706 820 |

34 256 224 |

30 865 937 |

31 145 513 |

|

Redevances |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

|

RR |

1 118 697 778 |

1 135 383 510 |

1 189 620 445 |

1 305 189 975 |

1 326 802 038 |

1 373 682 333 |

|

RSTCA-M |

235 090 583 |

233 414 708 |

233 931 823 |

234 348 770 |

237 934 516 |

216 213 914 |

|

ROC |

12 107 658 |

11 761 640 |

12 614 606 |

15 471 247 |

13 914 418 |

13 005 076 |

|

RSTCA-OM |

29 423 026 |

26 376 503 |

27 972 882 |

27 904 898 |

29 447 105 |

32 206 436 |

Source : direction des services de la navigation aérienne (DSNA)

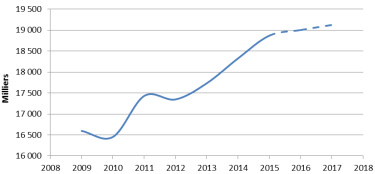

Source : DSNA

Directement indexées sur le dynamisme du trafic aérien en survol , qui s'est traduit par une hausse des unités de services (UDS) facturées aux compagnies aériennes , les recettes de la redevance de route (RR) 25 ( * ) ont connu une augmentation très significative ces douze dernières années , puisqu'elles sont passées de 975,3 millions d'euros en 2006 à 1 118,7 millions d'euros en 2011 puis 1 305,2 millions d'euros en 2015 et 1 373,7 millions d'euros en 2017. La hausse entre 2016 et 2017 a été particulièrement forte , puisqu'elle a atteint 3,6 %.

Les unités de services (UDS) de la redevance de route de 2009 à 2018

Source : direction des services de la navigation aérienne (DSNA)

Les recettes de la redevance de route ont donc augmenté de 41 % sur la période 2006-2017 , si bien qu'elles représentent désormais 87,5 % du produit des redevances de la navigation aérienne .

Cela signifie donc que ce produit provient très majoritairement des compagnies étrangères qui survolent l'espace national et que ce phénomène tend à s'amplifier d'année en année , la France bénéficiant de son positionnement au carrefour des routes aériennes européennes.

Il faut d'ailleurs noter que le dynamisme des recettes de la redevance de route est tel que la crise du transport aérien entre 2008 et 2010 n'a fait que freiner leur croissance sans l'interrompre et que celle-ci a redémarré fortement après cette parenthèse difficile.

|

Le mécanisme de restitution des excédents de redevance de route aux compagnies aériennes Le mécanisme de partage du risque lié au trafic aérien laisse à la charge du prestataire de navigation aérienne une part des pertes de recettes recouvrées en cas de trafic inférieur aux prévisions du plan de performance (sous-recouvrement) ou lui font rendre aux usagers une partie des excédents en cas de meilleure fortune (sur-recouvrement). Ce mécanisme de partage du risque lié au trafic est mis en oeuvre par report sur le taux unitaire annuel deux ans après les résultats d'une année donnée (le mécanisme de partage du risque de trafic corrige partiellement, sur le calcul du taux de l'année N+2, cette situation de sur ou de sous-recouvrement constatée l'année N). Aucun report n'est prévu lorsque l'écart entre le trafic réalisé et les hypothèses du plan de performance est compris dans une zone de franchise de +/- 2 % par rapport à la prévision. Dans une zone comprise entre + 2 % et + 10 % ou entre - 2 % et - 10 %, le report de 70 % du gain ou de la perte enregistrée par le prestataire de service est autorisé. Au-delà d'un écart de +/- 10 %, le report de 100 % du gain ou de la perte est autorisé, avec la possibilité de demander une révision du plan auprès de la Commission. Il s'applique à environ 88 % des revenus, les 12 % restants correspondant à certains coûts faisant l'objet d'un report intégral des surplus ou des manques de trafic par rapport aux prévisions. De la même manière que pour le trafic, un ajustement portant sur les coûts est reporté en N+2 en fonction de l'écart entre l'inflation réelle et l'inflation prévue dans le plan de performance. Par exemple, une inflation supérieure à la prévision engendre, l'année N+2, une augmentation des coûts fixés à due concurrence de cet écart. Les clauses de partage de risques liés aux coûts incontrôlables (coûts exogènes) par le prestataire de services prévoient par ailleurs que certains écarts entre les hypothèses de coûts définies lors de la construction du plan de performance et les coûts réels puissent être intégralement recouvrés lors de la période quinquennale suivante (en l'occurrence, en 2015-2019 pour ceux de la période 2012-2014), en non en N+2. Ces coûts sont identifiés dans le plan de performance et concernent notamment, pour la France, les taux de CAS pension, les évolutions des taux d'intérêt et de TVA, les coûts liés à Eurocontrol. Les impacts de ces mécanismes sont présentés aux compagnies aériennes lors de réunions de consultation. Ils ont été limités pour la première période 2012-2014 : ainsi, le trafic a été inférieur d'environ 2,7 % en moyenne par rapport à la prévision initiale, donnant lieu d'une part à des réductions de dépenses principalement sous forme de reports d'investissements, d'autre part à des augmentations de recettes les années suivantes. En 2018, l'assiette des redevances de route et celle pour services terminaux seront réduites au total de - 40,2 millions d'euros (sur un total de 1 550 millions d'euros prévu pour les deux) par rapport aux recettes découlant des coûts unitaires du plan de performance, dont - 9,9 millions d'euros au titre des coûts incontrôlables » de la période 2012-2014, - 18,8 millions d'euros au titre de l'excédent de trafic 2016 par rapport au plan, -3,3 millions d'euros au titre des retards générés par les régulations de trafic en 2016, enfin -8,2 millions d'euros au titre de l'écart d'inflation. Source : direction des services de la navigation aérienne (DSNA) |

La redevance pour services terminaux de circulation aérienne métropole (RSTCA-M) , en revanche, a vu ses recettes diminuer en 2017 en raison de la mise en oeuvre d'une mesure de dépéréquation entre les aéroports parisiens et les aéroports de province réclamée par le législateur en contrepartie de l'attribution au BACEA de l'intégralité des recettes de la taxe de l'aviation civile (TAC) (voir infra ).

Ainsi, alors que la loi de finances initiale pour 2017 prévoyait des recettes de RSTCA-M de 232,4 millions d'euros en 2017, l'entrée en vigueur en cours d'année de la dépéréquation a ramené ses recettes à 216,2 millions d'euros en exécution, qui correspond à la baisse de 26 millions d'euros à laquelle le Gouvernement s'était engagée et qu'il aurait dû mettre en oeuvre dès l'année précédente.

|

L'affectation au BACEA de l'intégralité des recettes de la taxe de l'aviation civile L'article 42 de la loi n° 2015-1786 de finances rectificative pour 2015 a supprimé la quotité de taxe de l'aviation civile (TAC) revenant au budget général de l'État (soit 6,33 %) à compter du 1 er janvier 2016 . Depuis cette date, l'intégralité du produit de la TAC est donc affectée au BACEA , ce qui représente une enveloppe de 26 millions d'euros supplémentaires . Cette mesure, à l'adoption de laquelle votre rapporteur spécial avait contribué, avait un objet très clair : augmenter les recettes du BACEA via la TAC en échange d'une baisse à due concurrence des redevances de navigation aérienne afin d'alléger les coûts des compagnies aériennes . Après avoir été tenté dans un premier temps d'affecter les 26 millions d'euros en jeu au désendettement du budget annexe , mesure de saine gestion mais qui n'aurait eu aucun effet sur la compétitivité des compagnies, le Gouvernement s'est engagé à procéder à une diminution (« dé-péréquation ») de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne (RSTCA) à Roissy-Charles-de-Gaulle et à Orly . Cette mesure a permis de baisser la tarification pour les aéroports parisiens de près de 20 % et, dans le même temps, de maintenir le tarif des autres aéroports . Selon la DGAC, interrogée sur ce point par votre rapporteur spécial, une telle mesure représenterait un gain annuel de 14 millions d'euros pour les compagnies françaises et de 12 millions d'euros pour les compagnies étrangères . Source : commission des finances du Sénat |

Les recettes pour 2017 des redevances de navigation aérienne outre-mer , pour leur part, se sont établies à 45,2 millions d'euros , soit un niveau supérieur de 8 % à celui qui avait été prévu en loi de finances initiale. Cet écart confirme la reprise du trafic outre-mer , notamment en Polynésie française et laisse à penser que la mise en place d'un tarif réduit de moitié pour la redevance océanique a permis de capter une partie du trafic qui évitait précédemment cette zone, ce qui serait une très bonne nouvelle.

b) La France est compétitive sur le tarif de ses redevances mais doit améliorer son positionnement en termes de coût économique total pour les usagers du transport aérien

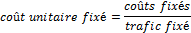

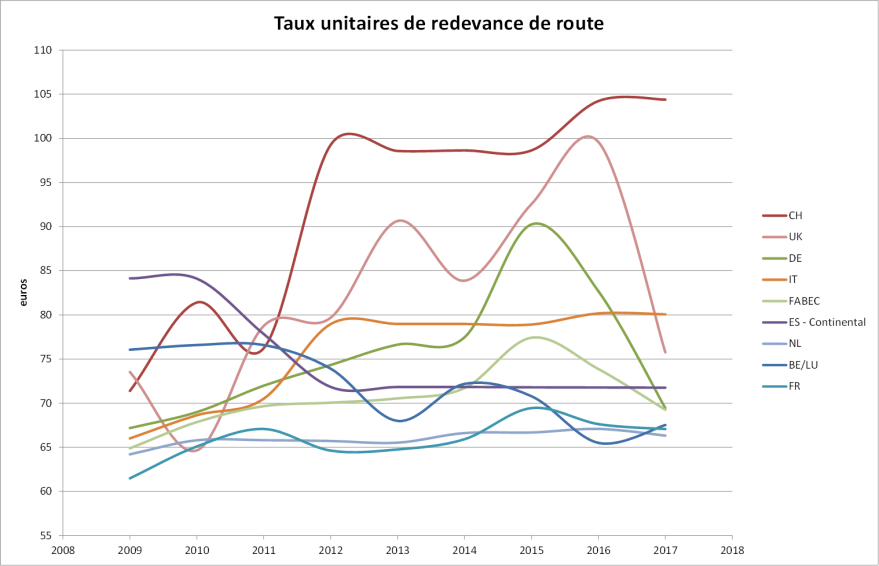

La France apparaît comme plutôt compétitive pour le tarif de sa redevance de route , qui s'élève à 63,61 euros par unité de services (UDS) en 2018 , en baisse de 3,46 euros par rapport aux 67,07 euros de 2017.

De fait, s'il s'agit du sixième montant le plus élevé parmi les 41 États membres d'Eurocontrol , il convient de souligner que la France demeure le moins cher des grands États , puisque le tarif de la redevance de route s'élève à 80,11 euros en Italie , 67,18 euros au Royaume-Uni , 69,67 euros en Espagne , 67,20 euros en Allemagne et 67,79 euros en Belgique et au Luxembourg , le record étant détenu par la Suisse avec 98,7 euros de redevance de route (voir annexe I avec les tarifs de l'année 2018).

|

Les modes de calcul des redevances de la navigation aérienne Pour chaque redevance, le montant payé par un transporteur aérien en contrepartie du service rendu par le prestataire de services de navigation aérienne est le résultat du produit du taux unitaire de la redevance par les unités de service (UDS) du vol concerné. Les unités de service (UDS) dépendent : - d'un coefficient distance, correspondant à la distance orthodromique entre le point d'entrée et le point de sortie de la zone tarifaire, conformément au plan de vol déposé par l'aéronef ; - d'un coefficient poids, correspondant à la mesure de la masse maximale au décollage (MMD) de l'aéronef. Pour chaque année de la période de référence 2015-2019, le plan de performance de la DSNA prévoit un coût unitaire fixé calculé en fonction des coûts fixés de la DSNA et des prévisions de trafic, selon le rapport suivant : Les taux unitaires annuels sont dérivés de ces coûts unitaires fixés par : - l'application de mécanismes d'ajustement en fonction des écarts constatés entre prévision et réalisation d'inflation, de trafic ou de facteurs de coûts échappant au contrôle des prestataires de service de navigation aérienne (évolution des taux d'emprunts, de taux d'impôts et taxes, de taux de contribution aux retraites, etc. - la déduction d'autres recettes telles que des aides européennes ; - l'application de mesures d'incitation financières liées à la performance opérationnelle, à partir de 2017. Au total, le taux unitaire des redevances est donc calculé à partir du coût unitaire fixé selon la formule suivante : Source : direction des services de la navigation aérienne (DSNA) |

En termes d'évolution dans le temps, il est possible de constater que la redevance de route française est passée de 54,60 euros par unité de services (UDS) en 2000 à 63,61 euros en 2018 , soit un taux d'évolution annuel moyen très limité de 0,85 % sur l'ensemble de la période.

Tarifs des redevances de la navigation aérienne de 2006 à 2018

|

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

||

|

Métropole |

Route |

60,1 |

61,0 |

58,6 |

61,5 |

65,1 |

67,1 |

64,6 |

|

Terminal

(nouvelle formule

|

4,5 |

4,6 |

4,6 |

4,7 |

4,7 |

206,3 |

219,6 |

|

|

Outre-mer |

RSTCA-OM |

13,2 |

13,2 |

14,5 |

15,2 |

12,0 |

12,0 |

12,0 |

|

ROC |

ROC créée en 2010 |

34,08 |

34,08 |

34,08 |

||||

|

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

||

|

Métropole |

Route |

64,8 |

65,9 |

69,5 |

67,6 |

67,1 |

63,6 |

|

Terminal

(nouvelle formule

|

220,3 |

233,2 |

228,6 |

226,2 |

177,69

|

174,6 |

|

|

222,28

|

217,2 |

||||||

|

Outre-mer |

RSTCA-OM |

12,0 |

12,0 |

12,0 |

12,0 |

12,0 |

12,0 |

|

ROC |

34,08 |

34,08 |

34,08 |

35,78 |

35,78 |

35,78 |

Source : direction des services de la navigation aérienne (DSNA)

Entre le début des années 1990 et 2018, on constate même que le taux unitaire de redevance de route en euros constants a diminué d'un tiers , compte tenu de l'inflation.

Taux unitaires des redevances de route dans les principaux pays européens

Source : direction des services de la navigation aérienne (DSNA)

Il convient en particulier de saluer le choix fait par la DSNA de n'augmenter que modérément les tarifs de la redevance de route lorsque le trafic aérien a fortement ralenti à la suite de la crise économique de 2008-2009.

À l'instar d'autres prestataires de services de la navigation aérienne (PSNA) qui ont été eux aussi confrontés à une sévère diminution de leurs recettes, la DSNA aurait pu être tentée par un fort relèvement de ses tarifs .

Mais elle a préféré s'endetter pour éviter de pénaliser les compagnies aériennes déjà sévèrement fragilisées, ce qui constituait une politique contra-cyclique très pertinente .

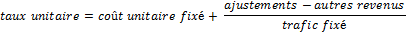

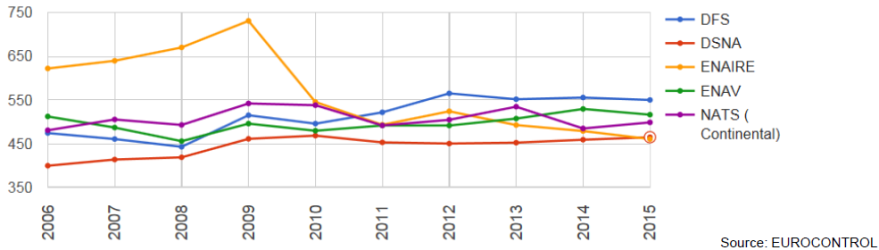

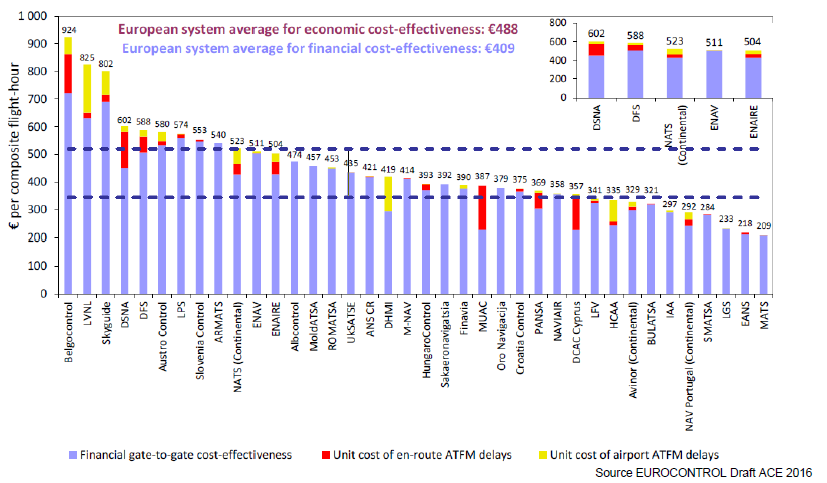

Selon Eurocontrol, le bon positionnement de la DSNA en termes de tarifs des redevances de route s'explique principalement par le fait qu'elle présente historiquement le coût unitaire le plus bas des grands prestataires de services de la navigation aérienne (PSNA) européens , notamment parce qu'elle bénéficie des effets d'échelle dus à la densité du trafic dans son espace aérien .

Il s'explique également par le fait que les salaires des contrôleurs aériens français sont inférieurs à la moyenne européenne , cet effet faisant plus que compenser leur productivité également inférieure à la moyenne européenne (cf. infra ).

Évolution des coûts unitaires des principaux prestataires de services de la navigation aérienne européens sur la période 2006-2015 26 ( * )

Source : Eurocontrol

Cet avantage s'est toutefois détérioré ces dix dernières années , puisque les coûts unitaires de la DSNA ont augmenté de + 30 % au cours de cette période selon Eurocontrol.

En outre, si la France présente toujours pour le moment le coût par heure de vol contrôlé le plus bas des grands PSNA , les coûts liés à ses fonctions support, qui représentent 70 % des coûts du trafic aérien, sont trop importants, alors qu'elle devrait mieux les amortir compte tenu du volume de son trafic . La DSNA a certes cherché à les réduire ces dernières années, mais elle partait d'un niveau élevé et une partie du chemin reste à parcourir.

Enfin, lorsque l'on examine le coût économique total du contrôle aérien pour les usagers , c'est-à-dire que l'on prend également en compte le coût représenté par les retards générés par chaque PSNA, la situation française apparaît bien moins favorable, la France étant le quatrième prestataire le plus cher en Europe et le plus cher des cinq grands prestataires européens .

Coût économique total pour les usagers du contrôle aérien

Source : Eurocontrol

Ce point doit donc faire l'objet d'une vigilance particulière de la part des responsables du contrôle aérien français , qui ne sauraient se satisfaire uniquement d'un niveau de tarifs de redevance de route certes compétitif, mais qui ne doit pas occulter un certain nombre d'axes d'amélioration économique pour la DSNA , en particulier sur la question des retards .

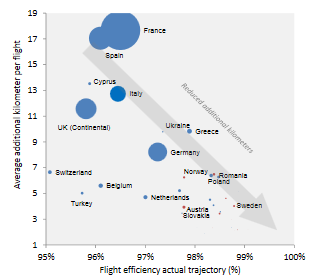

3. Une performance environnementale inférieure de 20 % à la moyenne européenne

Un prestataire de services de la navigation aérienne (PSNA) est considéré comme performant d'un point de vue environnemental lorsqu'il permet de réduire la durée des vols et, par conséquent, leur empreinte carbone .

L'indicateur d'efficacité environnementale défini par la Commission européenne mesure l'extension horizontale des vols réalisés par rapport à la route la plus directe théoriquement possible entre les points d'entrée et de sortie de la zone Eurocontrol. Cette route la plus directe théoriquement possible est qualifiée de « grand cercle » en-route .

L'objectif fixé au niveau du FABEC est d'atteindre un ratio d'extension par rapport au « grand cercle » en route de 2,96 % en 2019 . Pour mémoire, le ratio d'extension au niveau européen était de 2,77 % en 2017 selon Eurocontrol.

Le tableau ci-dessous montre que les trajectoires réalisées par la DSNA tendent à devenir plus directes, avec une réalisation de 3,25 % au premier semestre 2017 , mais restent malgré tout éloignées de l'objectif final.

Efficacité horizontale des vols par rapport au « grand cercle » en-route

|

Année |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

|

Valeurs cibles |

3,30 % |

3,22 % |

3,14 % |

3,05 % |

2,96 % |

|

Réalisation |

3,36 % |

3,40 % |

3,25 % |

- |

- |

Source : direction des services de la navigation aérienne (DSNA)

Lors de leur audition, les responsables de la DSNA ont avancé plusieurs raisons pour lesquelles, selon eux, l'objectif fixé pour 2019 pourrait être difficile à atteindre .

Outre la mise en place d'un changement de méthode de mesure survenu postérieurement à la définition de l'objectif, ils mettent en avant la nécessité d'éviter les zones congestionnées et le fait que les compagnies aériennes ne tiennent pas encore compte de toutes les informations disponibles à même de leur faire choisir des trajectoires plus courtes lorsqu'elles déposent leurs plans de vol.

Ils ont également souligné que le besoin d'organiser des croisements de flux et l'existence des zones d'entraînement militaires , particulièrement étendues en France, ne permettraient jamais d'atteindre une extension horizontale nulle .

Si ces réalités doivent être prises en compte et trouvent un écho dans les critiques formulées par la Cour des comptes européenne sur cet indicateur (cf. supra ), elles ne suffisent toutefois pas , selon Eurocontrol, à expliquer pourquoi le ratio français reste supérieur de 20 % à celui qui est observé ailleurs en Europe .

Efficacité des trajectoires de vols dans les espaces aériens des pays membres d'Eurocontrol

Source : Eurocontrol

L'organisation internationale avance plusieurs autres raisons.

S'il est exact que l'espace aérien français est particulièrement complexe à gérer, étant donné la densité du trafic qui l'emprunte et la forte activité militaire qu'il doit accueillir, il serait sans doute possible de le simplifier en réduisant le nombre de restrictions actuellement en place .

En deuxième lieu, les nombreuses grèves des contrôleurs aériens conduisent la DSNA à organiser des contournements de ses centres en-route qui ne sont plus en mesure de faire passer le trafic, ce qui allonge considérablement les trajectoires des vols concernés.

Enfin, le retard pris par la France dans ses programmes de modernisation retarde la mise en place du « Free route » , alors que ce concept opérationnel devrait permettre de rendre plus efficients les plans de vols au-dessus du territoire français.

* 21 Le retard moyen dû aux régulations du trafic aérien, dit «retard ATFCM», est calculé au décollage pour les vols régulés par différence entre le créneau de décollage alloué par le Network manager d'Eurocontrol à Bruxelles et l'heure de décollage prévue au plan de vol.

* 22 European airline delay cost, University of Westminster.

* 23 Un délai moyen de 1 minute correspond à une situation où environ 2 % des vols sont retardés de plus de 15 minutes.

* 24 3 550 890 si on inclut également les contrôles d'aérodrome et d'approche.

* 25 La redevance de route est facturée, recouvrée et encaissée par Eurocontrol au nom des 41 États contractants de l'accord multilatéral sur les redevances de route, y compris la France. Son produit est dans un second temps reversé à la direction générale de l'aviation civile (DGAC)

* 26 La DFS est le PSNA allemand, la DSNA le PSNA français, l'ENAIRE le PSNA espagnol, l'ENAV le PSNA italien et NATS le PSNA britannique.