N° 506

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 avril 2025

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable (1) sur la proposition de loi relative à la reconnaissance de la responsabilité de l'État et à l'indemnisation des victimes du chlordécone,

Par Mme Nadège HAVET,

Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-François Longeot, président ; M. Didier Mandelli, premier vice-président ; Mmes Nicole Bonnefoy, Marta de Cidrac, MM. Hervé Gillé, Rémy Pointereau, Mme Nadège Havet, M. Guillaume Chevrollier, Mme Marie-Claude Varaillas, MM. Jean-Yves Roux, Cédric Chevalier, Ronan Dantec, vice-présidents ; M. Cyril Pellevat, Mme Audrey Bélim, MM. Pascal Martin, Jean-Claude Anglars, secrétaires ; Mme Jocelyne Antoine, MM. Jean Bacci, Alexandre Basquin, Jean-Pierre Corbisez, Jean-Marc Delia, Stéphane Demilly, Gilbert-Luc Devinaz, Franck Dhersin, Alain Duffourg, Sébastien Fagnen, Jacques Fernique, Fabien Genet, Éric Gold, Daniel Gueret, Mme Christine Herzog, MM. Joshua Hochart, Olivier Jacquin, Damien Michallet, Louis-Jean de Nicolaÿ, Saïd Omar Oili, Alexandre Ouizille, Clément Pernot, Mme Marie-Laure Phinera-Horth, M. Bernard Pillefer, Mme Kristina Pluchet, MM. Pierre Jean Rochette, Bruno Rojouan, Jean-Marc Ruel, Mme Denise Saint-Pé, M. Simon Uzenat, Mme Sylvie Valente Le Hir, MM. Paul Vidal, Michaël Weber.

Voir les numéros :

|

Sénat : |

27 et 507 (2024-2025) |

L'ESSENTIEL

La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, suivant la rapporteure Nadège Havet, a examiné, le 2 avril 2025, la proposition de loi visant à reconnaître la responsabilité de l'État et à indemniser les victimes du chlordécone, présentée par Dominique Théophile et plusieurs de ses collègues.

Cette initiative s'inscrit dans la continuité d'une dizaine de travaux parlementaires1(*) (législatif et de contrôle) engagés depuis 2005 qui démontrent que cette pollution dévastatrice est un sujet de vive préoccupation pour le législateur.

Ce texte procède d'une louable intention de reconnaître le lourd préjudice sanitaire et écologique causé par le chlordécone, en admettant la responsabilité pour faute de l'État et en proposant d'indemniser largement les populations des Antilles françaises. La reconnaissance officielle et solennelle de l'insuffisante vigilance de l'État dans ses missions de police sanitaire, qui a permis l'utilisation du chlordécone entre 1972 et 1993 en Guadeloupe et Martinique, répond légitimement à une forte attente de la population.

Plusieurs fragilités juridiques du texte portant sur les critères proposés pour l'indemnisation des populations exposées au chlordécone expliquent cependant les réserves de la commission : ces critères ne correspondent pas au consensus scientifique international et divergent significativement du champ d'ouverture de la réparation des préjudices établi par la récente décision de la cour administrative d'appel de Paris. Élargir le champ de l'indemnisation, au-delà des certitudes scientifiques, reviendrait à légiférer à l'aveugle dans un domaine éminemment sensible.

Soucieux de la lisibilité des normes qu'il établit, le législateur s'est en effet toujours adossé, que ce soit pour les victimes de l'amiante ou des essais nucléaires, sur des données incontestables. Un élargissement des critères d'indemnisation, éloigné de la position d'équilibre dégagée par les juridictions qui reconnaissent la part de responsabilité de l'État, pourrait affaiblir la cohérence et l'efficacité de la réponse publique.

En outre, pour la commission, la création d'une autorité administrative indépendante -- le comité d'indemnisation des victimes du chlordécone (Civic) -- reviendrait à consacrer un exceptionnalisme concurrent du régime général d'indemnisation des victimes de pesticides mis en place par le législateur en 2020. Instaurer un mécanisme d'indemnisation sui generis, alors même que le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides (FIVP) poursuit sa montée en puissance, porterait atteinte à l'objectif de simplification et de lisibilité de l'action publique.

Ces raisons justifient que la commission, à regret, n'ait pas adopté de texte. En conséquence, la discussion en séance publique portera sur le texte initial de la proposition.

I. CHLORDÉCONE DANS LES ANTILLES FRANÇAISES : DEUX DÉCENNIES D'INSUFFISANTE PRUDENCE DE L'ÉTAT

A. VINGT ANS DE COMMERCIALISATION ET D'UTILISATION DU CHLORDÉCONE EN GUADELOUPE ET EN MARTINIQUE : LES CARENCES FAUTIVES DE L'ÉTAT

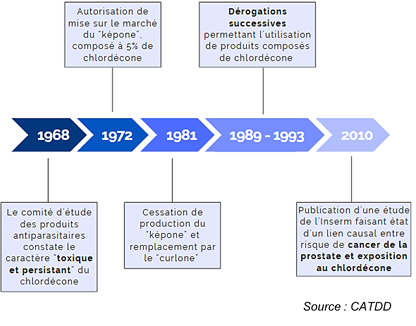

Entre 1972 et 1993, l'État a autorisé l'utilisation de produits phytosanitaires composés de chlordécone dans les Antilles françaises, afin d'éradiquer le charançon du bananier -- un ravageur originaire d'Asie du Sud-Est capable de décimer une culture.

La toxicité du chlordécone, très tôt démontrée, est de nature à suggérer que l'État a failli dans ses missions de contrôle et de délivrance d'autorisations de vente et d'homologation du pesticide. L'absence de mesures adéquates pour protéger la santé publique et l'environnement, ainsi que le défaut de gestion des stocks résiduels de chlordécone traduit en effet une grave impéritie administrative.

En manquant de diligence et en l'absence de mesures de précaution mises en oeuvre par l'État, le lien de confiance qui unit la Métropole aux territoires ultramarins antillais a incontestablement été altéré.

La Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé (...) »

Onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

* 1 Notamment deux rapports de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst) : rapport n° 487 (2008-2009) de Mme Catherine Procaccia, sénateur, et M. Jean-Yves Le Déaut, député, Impacts de l'utilisation de la chlordécone et des pesticides aux Antilles : bilan et perspectives d'évolution, 24 juin 2009 ; rapport n° 360 (2022-2023) de Mme Catherine Procaccia, sénateur, L'impact de l'utilisation de la chlordécone aux Antilles françaises, 16 février 2023.