- I. I. LES RESSOURCES SPATIALES : UN

THÈME DE SCIENCE-FICTION DEVENU IMPÉRATIF TECHNIQUE

- A. LE POIDS DE L'HÉRITAGE : ENTRE

DYSTOPIE LITTÉRAIRE ET SOLUTIONNISME TECHNOLOGIQUE

- B. UN ENJEU SOUDAIN CONCRET ET IMMÉDIAT, AU

CoeUR DES NOUVELLES AMBITIONS SPATIALES

- C. L'UTILISATION DES RESSOURCES IN-SITU

(ISRU) : UN ENSEMBLE DE TECHNOLOGIES AU POTENTIEL DISRUPTIF

- A. LE POIDS DE L'HÉRITAGE : ENTRE

DYSTOPIE LITTÉRAIRE ET SOLUTIONNISME TECHNOLOGIQUE

- II. EXTENSION DU DOMAINE DE LA LUNE :

L'IMPORTANCE STRATÉGIQUE ET ÉCONOMIQUE DES RESSOURCES

SPATIALES

- A. ASPECTS STRATÉGIQUES : AU CoeUR DE

LA RIVALITÉ ENTRE LA CHINE ET LES ÉTATS-UNIS

- B. ASPECTS JURIDIQUES : LA FIN DES ILLUSIONS

MULTILATÉRALES

- C. ASPECTS ÉCONOMIQUES : LA COMMANDE

PUBLIQUE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

- A. ASPECTS STRATÉGIQUES : AU CoeUR DE

LA RIVALITÉ ENTRE LA CHINE ET LES ÉTATS-UNIS

- III. LES RESSOURCES SPATIALES, UNE CARTE À

JOUER POUR LA FRANCE ET POUR L'EUROPE ?

- A. UN LEVIER AU SERVICE DE NOTRE AUTONOMIE

STRATÉGIQUE ET DE NOTRE SOUVERAINETÉ ÉCONOMIQUE

- B. QUE FAIRE ? DEUX PROPOSITIONS

CONCRÈTES POUR AVANCER

- C. TABOUS POLITIQUES ET PANIQUE MORALE : LE

PREMIER COMBAT DES EUROPÉENS

- A. UN LEVIER AU SERVICE DE NOTRE AUTONOMIE

STRATÉGIQUE ET DE NOTRE SOUVERAINETÉ ÉCONOMIQUE

N° 668

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er juin 2023

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la délégation sénatoriale à la prospective (1) sur l'exploitation des ressources spatiales,

Par Mmes Christine LAVARDE et Vanina PAOLI-GAGIN,

Sénateurs

(1) Cette délégation est

composée de : M. Mathieu Darnaud, président ; MM.

Julien Bargeton, Arnaud de Belenet, Mmes Catherine Conconne, Cécile

Cukierman, M. Ronan Dantec, Mme Véronique Guillotin, M. Jean-Raymond

Hugonet,

Mmes Christine Lavarde, Catherine Morin-Desailly, Vanina

Paoli-Gagin, MM. René-Paul Savary, Rachid Temal,

vice-présidents ; Mme Céline Boulay Espéronnier, MM.

Jean-Jacques Michau, Cédric Perrin, secrétaires ; M.

Jean-Claude Anglars, Mme Catherine Belrhiti, MM. Éric Bocquet,

François Bonneau, Yves Bouloux, Patrick Chaize, Patrick Chauvet,

Philippe Dominati, Bernard Fialaire, Daniel Gueret, Mme Laurence Harribey, MM.

Olivier Henno, Olivier Jacquin, Roger Karoutchi, Jean-Jacques Lozach, Alain

Richard, Stéphane Sautarel, Jean Sol, Jean-Pierre Sueur, Mme Sylvie

Vermeillet.

L'EXPLOITATION DES RESSOURCES SPATIALES

L'exploitation des ressources spatiales n'a, aujourd'hui, plus rien du scénario de science-fiction. Certes, la capture d'astéroïdes métalliques et l'agriculture martienne ne sont pas pour tout de suite, mais le retour sur la Lune, lui, est prévu pour 2030 - autrement dit pour demain. Or aucune présence durable n'est possible sans utiliser les ressources locales, principalement l'eau glacée des cratères et le régolithe qui couvre la surface lunaire, pour produire de l'oxygène pour l'équipage, du carburant pour le vol retour ou des matériaux pour la construction.

Les enjeux ne sont pas seulement technologiques, ils sont aussi géopolitiques et économiques. La course aux ressources spatiales est au coeur de la rivalité stratégique entre la Chine et les États-Unis, et pour les entreprises, elle ouvre de nouvelles opportunités dont se saisissent des industriels et des start-up bien au-delà du secteur spatial traditionnel.

Mieux encore : la France et l'Europe, qui peinent à exister dans cette nouvelle course à l'espace, pourraient bien disposer là d'une précieuse carte à jouer. C'est en tout cas ce que propose le rapport : faire des ressources spatiales un levier d'autonomie stratégique et de souveraineté économique - mais cela n'ira pas sans avoir levé au préalable un certain nombre de tabous.

I. I. LES RESSOURCES SPATIALES : UN THÈME DE SCIENCE-FICTION DEVENU IMPÉRATIF TECHNIQUE

Évoquer le sujet de l'exploitation des ressources spatiales au-delà d'un cercle de spécialistes, et a fortiori dans le débat public, c'est d'emblée se heurter à la difficulté de faire comprendre qu'il ne s'agit pas, ou plus, de science-fiction.

Certes, le sujet est longtemps resté l'apanage de la littérature et du cinéma d'anticipation, et même s'il n'a rien d'irréaliste à long terme, le moins qu'on puisse dire est que les premiers projets concrets n'ont pas apporté la preuve de leur viabilité (I-A).

Tout a changé avec le lancement du programme Artemis et l'objectif d'établir une présence durable sur la Lune à horizon 2030, l'utilisation des ressources in situ (ISRU) devenant soudain un élément indispensable et un besoin à court terme. Les nouvelles perspectives ainsi ouvertes dépassent toutefois le seul retour sur la Lune, et concernent à la fois l'exploration lointaine et l'économie orbitale en développement (I-B).

Pour mieux saisir ces nouvelles perspectives, il est aujourd'hui utile d'avoir une approche systématique des différentes ressources, applications et technologies en jeu (I-C).

A. LE POIDS DE L'HÉRITAGE : ENTRE DYSTOPIE LITTÉRAIRE ET SOLUTIONNISME TECHNOLOGIQUE

1. Miner l'espace : un bon filon... pour Hollywood

a) Un motif ancien et récurrent des oeuvres de fiction

L'idée pour l'humanité d'exploiter les ressources naturelles d'autres corps célestes est ancienne, mais elle est longtemps restée cantonnée au domaine de la science-fiction, si ce n'est du fantastique.

La littérature regorge de tels exemples, parmi lesquels on peut citer le roman Edison's Conquest of Mars (1898) de Garrett Serviss, première apparition du minage d'astéroïdes - en l'occurrence un astéroïde composé d'or et exploité par les Martiens - ou encore la nouvelle The Asteroid of Gold (1932) où Clifford Simak propose une transposition de la ruée vers l'or du Klondike des années 1890.

Trois exemples : A Second chance at Eden de Peter Hamilton (1998), Mystery of the Third Mine (1953) de Robert Lowndes et Salvage in Space de Jack Williamson (1933).

Dans la bande dessinée, on pense immédiatement aux Aventures de Tintin d'Hergé, non pas tant aux albums Objectif Lune (1953) et On a marché sur la Lune (1954), où il est davantage question de fusées que de ressources, mais à L'Étoile mystérieuse (1942), où un banquier cupide cherche à s'emparer du métal inconnu (le « calystène ») d'un aérolithe tombé dans l'océan Arctique, qui finalement coule - non sans que Tintin ait pu en prélever un échantillon aux seules fins de la recherche scientifique.

Le thème est également très présent au cinéma : dans Alien (1979), de Ridley Scott, le vaisseau sur lequel est embarqué l'équipage du lieutenant Helen Ripley, le Nostromo, transporte du minerai pour le compte d'une compagnie que l'on devine peu soucieuse du droit du travail interstellaire dès lors que sa précieuse cargaison est en jeu.

Dans la série télévisée The Expanse (2015-2022) de Mark Fergus et Hawk Ostby, adaptée des romans de James Corey, l'accès aux ressources d'un Système solaire colonisé par l'humanité constitue l'enjeu principal de la lutte entre la Terre, Mars et l'Alliance des Planètes extérieures, en particulier l'eau et les matériaux extraits de la ceinture d'astéroïdes.

Le thème des ressources spatiales dans la fiction ne se limite pas à l'extraction minière : on peut citer le recyclage de carcasses de vaisseaux spatiaux (Isaac Asimov, The Martian Way, 1952) ou des composés complexes comme la « Protomolécule », un agent infectieux extraterrestre figuré dans The Expanse, ou l'« Épice » qui, dans le roman Dune (1965) de Frank Herbert, confère immortalité et aptitudes mentales supérieures.

b) Le grand méchant mineur de l'espace

Le plus souvent, toutefois, l'analogie avec l'industrie extractive est présente, et ce n'est pas un hasard : bien avant de devenir un objet d'étude scientifique ou un défi technique, l'exploitation des ressources spatiales a fourni à la fiction un excellent archétype, tenant dans l'espace le « mauvais rôle » dévolu à l'industrie minière sur Terre.

On y retrouve les mêmes grands thèmes : la cupidité et la course au profit, l'accaparement des richesses, l'oppression des peuples, la violence et la guerre, etc. C'est typiquement le cas de Dune, où l'exploitation de l'Épice se fait par la spoliation des habitants originels de la planète Arakis, et au seul profit d'une oligarchie lointaine incarnée par la Guilde du commerce. Beaucoup d'oeuvres se lisent d'ailleurs comme une critique du capitalisme, de la colonisation ou encore de la technologie.

Le thème de la destruction de la nature et de l'environnement est par conséquent lui aussi très présent. L'un des exemples les plus éloquents est le film Avatar (2009) de James Cameron : sur la planète Pandora, ce n'est pas seulement un peuple autochtone et pacifique (les Na'vis) qui est attaqué militairement par des humains assoiffés de ressources énergétiques, mais aussi son environnement avec lequel il vit en symbiose - un environnement forcément intact et luxuriant, incarné par un arbre géant.

Par l'imaginaire négatif qu'il associe à l'extraction minière, le genre du space opera apparaît en fait comme symétrique de celui de la fantasy : dans Le Seigneur des anneaux (1954-1955) de J. R. R. Tolkien, les mines souterraines, la métallurgie et l'industrie sont en toute subtilité associées... au Mal lui-même. Du reste, même dans le « futur », nul besoin d'aller dans l'espace pour trouver le même motif dystopique : ainsi, dans les films Soleil vert (1973) de Richard Fleischer ou Matrix (1999) des Wachowski, ce sont les humains eux-mêmes qui constituent la « ressource », dans un cas sous forme de poudre alimentaire pour nourrir le reste de l'humanité sur une planète exsangue, dans l'autre comme source d'énergie dans un monde dominé par des robots.

Certes, il arrive également que l'exploitation des ressources spatiales soit présentée de façon moins négative dans la fiction, mais son rôle est alors souvent limité à celui d'un décor, prétexte narratif ou contexte technologique davantage que message moral ou politique1(*).

Comme on le verra (cf. Partie III), l'imaginaire négatif généralement associé à l'industrie extractive dans la fiction n'est pas étranger aux difficultés qu'éprouvent aujourd'hui les décideurs politiques à assumer clairement une stratégie en matière d'exploitation des ressources spatiales, quand bien même cet imaginaire fantasmé n'aurait rien à voir avec la réalité et tout à voir avec des préjugés moraux, des malentendus scientifiques et des transpositions politiques hasardeuses.

2. La douloureuse épreuve du réel

a) Travaux de prospective et space advocacy

Le thème des ressources spatiales, pourtant, n'est pas l'apanage des auteurs de fiction : c'est aussi l'objet de nombreux travaux de prospective, c'est-à-dire d'études, ouvrages et autres rapports qui, sans pour autant prétendre au réalisme à court terme, élaborent des propositions techniques et suivent une démarche scientifique - une rigueur qui exclut, par exemple, de s'arranger avec les lois de la physique. Du reste, ces travaux sont souvent menés par des experts, chercheurs ou ingénieurs, et bénéficient pour certains d'un véritable soutien institutionnel, par exemple dans le cadre du NASA Institute for Advanced Concepts (NIAC), un programme de l'agence spatiale américaine qui permet de financer des recherches sur les technologies de rupture2(*), dont certaines concernent l'exploitation des ressources.

À l'inverse des oeuvres de fiction, ces travaux offrent généralement une vision positive et optimiste de l'exploitation des ressources spatiales, présentée comme une solution technique à un problème bien terrestre - la pollution, l'épuisement des ressources, la surpopulation, etc. - ou comme un élément-clé en vue de la conquête spatiale et de la colonisation du Système solaire par l'humanité.

Ce dernier aspect se rattache à la tradition de la space advocacy, très présente aux États-Unis où elle fait écho au mythe de la « Nouvelle frontière », et qui consiste à promouvoir le développement des activités humaines dans l'espace, notamment par et pour l'exploitation de ses ressources.

Parmi ses représentants les plus célèbres, on peut citer le physicien Gerard K. O'Neill, professeur à l'université de Princeton, fondateur du Space Studies Institute et auteur d'un ouvrage à l'influence majeure, The High Frontier : Human Colonies in Space (1976). On lui doit notamment le concept du « cylindre d'O'Neill », qu'on voit dans le film Interstellar (2014) de Christopher Nolan, qu'il proposait de construire à partir de matériaux extraits de la Lune et des astéroïdes, ainsi que plusieurs autres concepts liés à la fabrication spatiale et à l'établissement de colonies.

Robert Zubrin, fondateur de la Mars Society et inspirateur du projet Mars Direct de la NASA, en est un autre exemple (cf. infra).

Dans la période plus récente, des entrepreneurs comme Jeff Bezos ou Elon Musk se réclament également de la space advocacy - avec des moyens financiers sans commune mesure et des technologies nouvelles.

Il reste que, pour l'instant, les promesses d'une économie florissante fondée sur l'exploitation des richesses extraterrestres ne sont pas réalisées, et les différents projets présentés, pour stimulants qu'ils soient, n'ont jamais quitté la sphère abstraite des concepts futuristes, bien loin des capacités techniques, des moyens financiers et des priorités politiques des gouvernements.

Ces dernières années, toutefois, plusieurs projets concrets ont vu le jour en matière d'exploitation minière des astéroïdes et, dans une moindre mesure, d'hélium-3 lunaire.

b) Le minage d'astéroïdes : beaucoup d'or et peu de dollars

En dépit d'évidentes difficultés liées aux distances à parcourir, aux technologies à maîtriser et à l'incertitude des connaissances, l'exploitation minière des astéroïdes est depuis longtemps envisagée comme une réponse possible à la raréfaction des ressources terrestres, si ce n'est comme l'avenir même de la conquête spatiale.

Trop peu massifs pour avoir subi un processus de différenciation planétaire, les astéroïdes et autres planétoïdes du Système solaire conservent en effet à leur surface les matériaux présents à leur formation3(*), y compris les éléments métalliques susceptibles de servir à des applications de fabrication spatiale. Les cibles les plus évidentes sont les astéroïdes géocroiseurs (NEO, pour Near-Earth Objects), dont l'orbite autour du Soleil croise celle de la Terre à une distance relativement faible, et les rend donc potentiellement plus accessibles4(*). Environ 30 000 astéroïdes géocroiseurs ont été identifiés à ce jour5(*).

Parmi les ouvrages proposant leur exploitation, on peut citer Mining the Sky: Untold Riches from the Asteroids, Comets and Planets, publié en 1997 par le chimiste et professeur de planétologie John S. Lewis.

|

Soutenant que « l'épuisement des ressources n'est pas un fait, mais une illusion produite par notre ignorance », Lewis propose différents scénarios précis visant à répondre aux besoins sur Terre comme dans l'espace, et évalue chacun d'eux sous l'angle de ses bénéfices pour l'humanité, de sa faisabilité physique et de sa viabilité économique. À l'appui de son propos, il cite le cas de l'astéroïde 3554 Amun, qui bien qu'étant le plus petit des astéroïdes métalliques alors connus contiendrait à lui seul l'équivalent de 20 000 milliards de dollars6(*) de fer, nickel, cobalt et autres métaux précieux. |

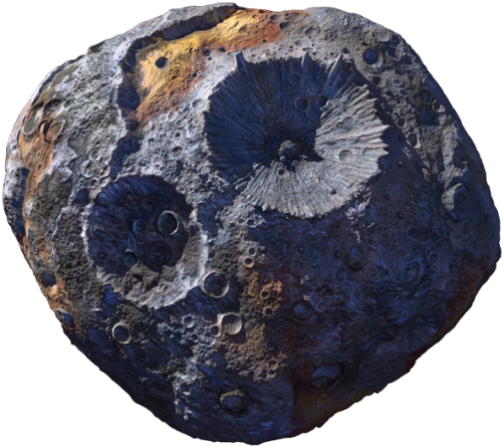

Dans la période récente, l'exemple le plus cité est celui de l'astéroïde Psyché, le plus massif des astéroïdes métalliques connus, qui serait composé pour moitié de fer, de nickel, d'or et d'autres métaux précieux7(*) -représentant l'équivalent de 700 trillions de dollars, ou encore 93 milliards de dollars par personne, soit suffisamment pour subvenir aux besoins de l'humanité tout entière pendant des millions d'années.

|

Signe de l'intérêt porté au sujet, la sonde Psyché, financée par la NASA dans le cadre du programme d'exploration Discovery, devrait être lancée cette année pour étudier la composition de l'astéroïde et tenter de mieux comprendre les conditions de sa formation. La sonde devrait se placer en orbite en 2026. Vue d'artiste de Psyché. Source : NASA. |

Plusieurs missions de retours d'échantillons ont même été menées ces dernières années, comme les missions Hayabusa et Hayabusa2 de l'agence spatiale japonaise (JAXA) et OSIRIS-Rex de la NASA, et d'autres sont prévues, y compris par la Chine avec Tianwen-2, dont le lancement vers l'astéroïde Kamo'oalewa est prévu en 2024, et un projet sur Cérès. Les missions de retour d'échantillons, sur des astéroïdes comme sur la Lune ou sur Mars (cf. infra), constituent l'un des enjeux majeurs de la compétition entre grandes puissances spatiales.

Il ne faut toutefois pas confondre exploration et exploitation. Ces missions, comme du reste toutes celles envoyées à ce jour dans le Système solaire, sont des missions à vocation scientifique, et même si elles peuvent s'interpréter comme une forme de « prospection », elles sont très loin de démontrer la faisabilité d'une exploitation commerciale - rappelons à cet égard que l'ensemble des échantillons d'astéroïdes rapportés sur Terre à ce jour représente moins de sept grammes8(*), pour un coût cumulé de plus de deux milliards de dollars. À l'inverse, à supposer qu'il soit un jour possible de rapprocher de la Terre un astéroïde riche en métal précieux, le prix de celui-ci chuterait drastiquement. En d'autres termes, le minage d'astéroïdes pose à la fois un problème de faisabilité technique et de viabilité économique.

Cela n'a pas empêché plusieurs projets concrets de voir le jour depuis les années 2010, portés par des acteurs privés issus du New Space et visant une rentabilité économique.

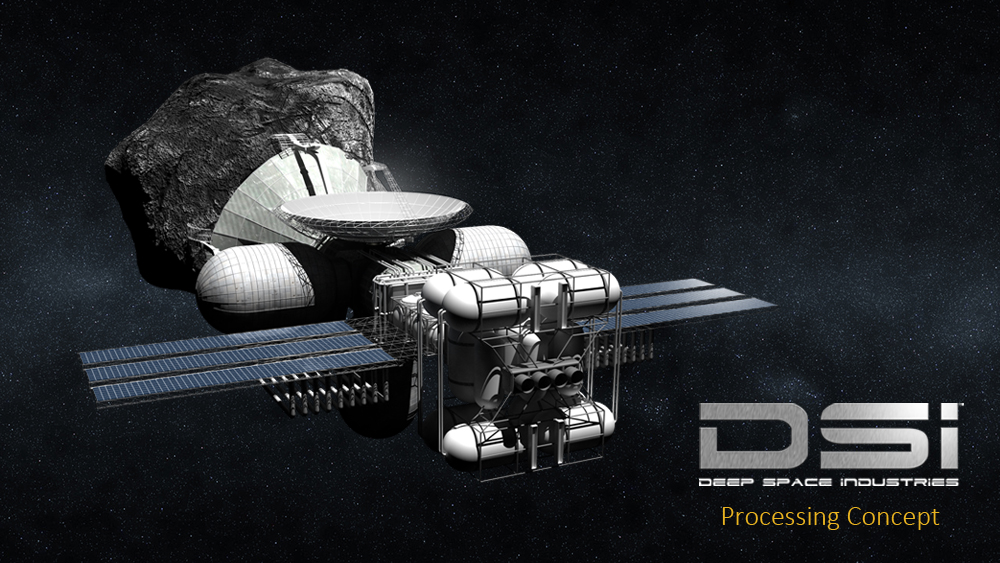

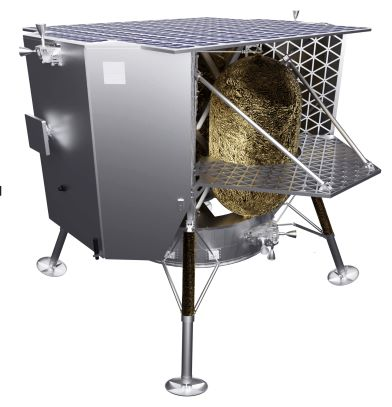

Fondée en 2012, la société Planetary Resources, qui comptait parmi ses investisseurs et dirigeants Larry Page et Eric Schmidt (Google) ou encore le réalisateur James Cameron, projetait d'extraire l'eau d'un astéroïde afin de produire de l'hydrogène et de l'eau par électrolyse (cf. infra), afin d'alimenter un dépôt de carburant en orbite terrestre, à horizon 2020. La société Deep Space Industries (DSI), fondée en 2013, espérait quant à elle être en mesure d'extraire de l'eau et des métaux sur un astéroïde avant 2023.

L'un des concepts proposés par la société Deep Space Industries

Aucune de ces initiatives n'a toutefois abouti, et les entreprises ont fait faillite9(*), faute d'avoir pu démontrer aux investisseurs la viabilité de leur modèle économique. À ce jour, le minage d'astéroïdes se réduit donc à une bulle spéculative favorisée par le contexte porteur de l'émergence du New Space et la disponibilité du capital.

c) L'hélium-3 lunaire, un scénario de science-fusion

L'autre grande « promesse » souvent évoquée ces dernières années concerne l'utilisation de l'helium-3 lunaire pour la fusion nucléaire.

Cet isotope léger et stable (non-radioactif) de l'hélium pourrait en effet constituer un carburant idéal pour les centrales nucléaires à fusion contrôlée, car il permet de produire une quantité considérable d'énergie sans aucun déchet toxique ni sous-produit radioactif, sa fusion produisant seulement de l'hélium-4 et de l'hydrogène.

Repoussé par son champ magnétique, l'hélium-3 est rare sur Terre10(*), mais il est présent à la surface de la Lune, où les vents solaires le déposent en continu et où il se mélange au régolithe. D'après les données de la sonde orbitale chinoise Chang'e-1, les dépôts lunaires d'hélium-3 atteindraient quelque 100 000 tonnes, contre seulement 500 kg à la surface de la Terre, à une profondeur moyenne de 5 à 6 mètres et à des concentrations plus élevées dans les régions équatoriales. Or on estime que 200 tonnes d'hélium-4 suffiraient à satisfaire les besoins énergétiques de l'Europe et des États-Unis pendant une année complète : les réserves lunaires suffiraient donc à satisfaire les besoins de l'humanité en énergie propre pendant des siècles, voire des millénaires.

|

Concentration en hélium-3 (3He)

du régolithe lunaire, Source : Fa W. et Jin Y-Q, Icarus vol. 190, 2007. |

Figurant parmi les avocats les plus enthousiastes de cette cause, le géologue et astronaute Harrison Schmitt, dernier homme à poser le pied sur la Lune avec la mission Apollo 17, devenu par la suite sénateur, y a consacré un ouvrage entier en 2006, intitulé Return to the Moon : Exploration, Enterprise, and Energy in the Human Settlement of Space. D'après lui, le coût d'exploitation d'une tonne d'hélium-3 lunaire serait d'environ 1,5 milliard de dollars, contre 10 milliards de dollars pour la même quantité d'énergie en équivalent pétrole11(*), ce qui justifierait amplement le projet sur le plan économique.

Il existe toutefois deux bonnes raisons de ne pas partager cet optimisme.

D'une part, si la Lune offre davantage d'hélium-3 que la Terre, celui-ci est en réalité présent à des concentrations extrêmement faibles, de l'ordre de 4 parties par milliard12(*), et nécessiterait donc l'extraction et le traitement de quantités considérables de régolithe, sans compter la difficulté posée par son inégale répartition.

D'autre part, l'intérêt de l'hélium-3 est conditionné à la maîtrise de la fusion nucléaire, qui n'est pas attendue avant plusieurs décennies, voire pas avant la fin du siècle pour son utilisation à grande échelle, alors même que le projet ITER13(*), dont c'est l'objectif, constitue le plus grand programme scientifique mondial depuis Apollo. Dans ces conditions, l'intérêt à investir des sommes considérables dans son extraction sur la Lune pour un usage très hypothétique sur Terre apparaît peu évident.

3. Des perspectives qui demeurent crédibles à long terme

Si aucun projet concret n'a à ce jour abouti, il serait imprudent d'en conclure que l'exploitation des ressources spatiales est destinée à demeurer un thème de science-fiction. Bien au contraire, et en dépit des premiers échecs, elle demeure une perspective tout à fait réaliste à long terme, pour deux raisons : d'une part, elle est techniquement possible, d'autre part, elle pourrait devenir économiquement rationnelle.

S'agissant de la faisabilité technique, il est important de comprendre qu'il n'existe aucune limitation théorique ou obstacle de principe : pour immenses qu'ils soient, les défis à relever consistent pour l'essentiel à transposer des technologies déjà utilisées sur Terre au milieu spatial, où s'appliquent les mêmes lois physiques et où se déroulent les mêmes réactions chimiques. À cet égard, l'exploitation des ressources spatiales n'a strictement rien à voir avec des hypothèses fantaisistes comme le voyage interstellaire ou encore la colonisation d'exoplanètes - pour ne citer que quelques « classiques » de la science-fiction qui impliquent soit de violer les lois fondamentales de la physique (pour voyager plus vite que la lumière, se téléporter, etc.), soit de se placer dans un horizon temporel qui n'est ni celui d'une vie humaine, ni même sans doute celui de l'humanité, voire de la vie tout court. La ceinture d'astéroïdes, en comparaison, est à portée de main.

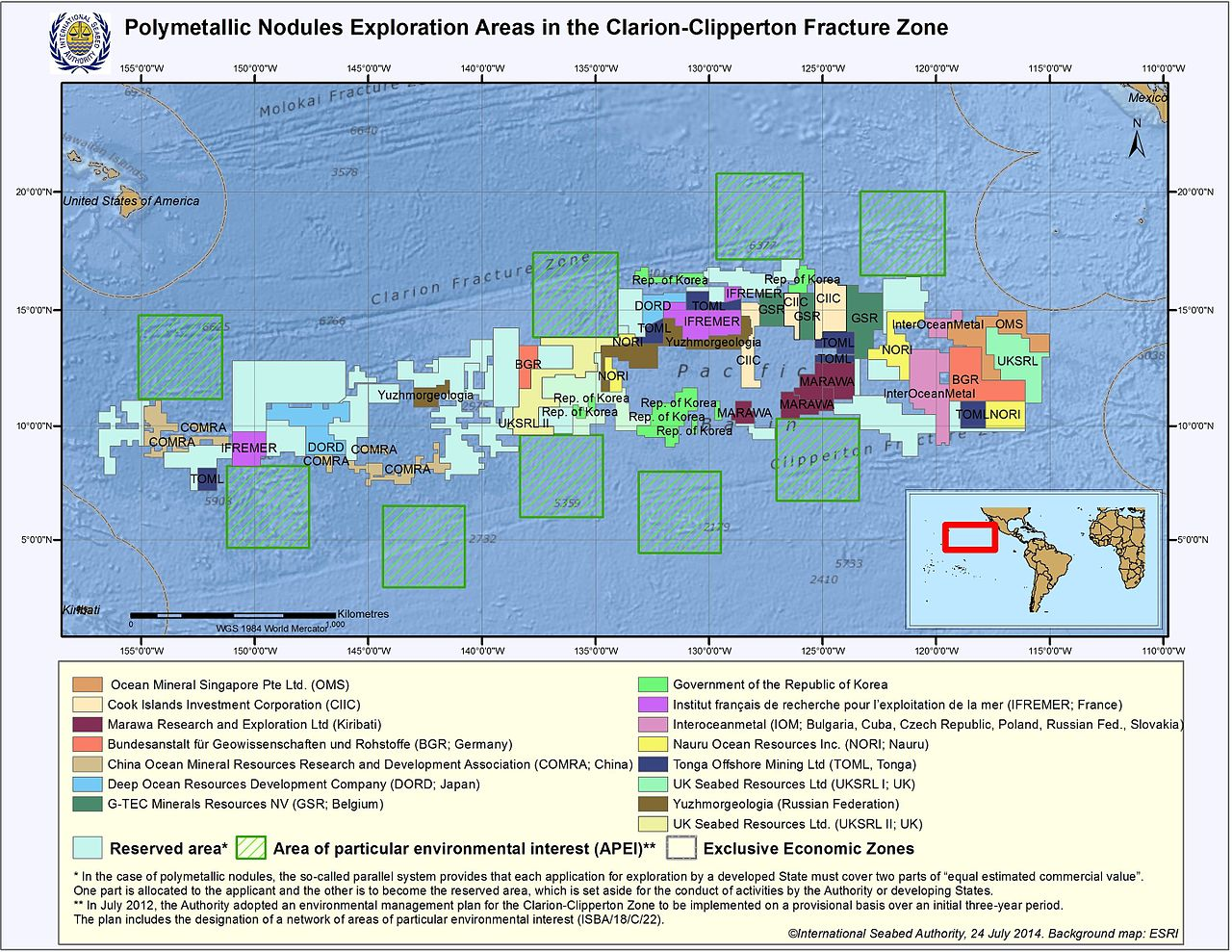

Deuxièmement, la limitation des ressources terrestres pourrait faire des ressources spatiales une alternative attractive, voire une solution incontournable. S'il existe une véritable limite à long terme, celle-ci ne concerne pas les ressources spatiales et les défis techniques à relever pour y accéder, mais bien les ressources terrestres. Or, de ce point de vue, les choses pourraient s'accélérer. Certes, les besoins de l'humanité en fer, cuivre ou aluminium, bien qu'à l'origine de tensions croissantes, ne devraient pas suffire à justifier les investissements considérables qu'impliquerait une production extraterrestre à grande échelle, toujours plus coûteuse - du moins dans un futur prévisible - qu'une amélioration des techniques d'extraction et de recyclage sur Terre.

Tel n'est pas le cas, en revanche, des métaux précieux entrant dans la composition des composants électroniques, en particulier les métaux du groupe du platine14(*) (iridium, osmium, palladium, platine, rhénium, rhodium, ruthénium). Compte tenu de leur disponibilité extrêmement limitée sur Terre et de l'augmentation des tensions internationales liées aux difficultés d'approvisionnement, l'exploitation minière des astéroïdes pourrait constituer une alternative économiquement viable à moyen terme.

À ces deux raisons fondamentales (faisabilité technique et rationalité économique), on pourrait ajouter une troisième, plus immédiate : la relance des programmes d'exploration spatiale, avec la Lune pour premier objectif.

B. UN ENJEU SOUDAIN CONCRET ET IMMÉDIAT, AU CoeUR DES NOUVELLES AMBITIONS SPATIALES

1. La condition sine qua non d'un retour sur la Lune

a) Le programme Artemis, point de bascule majeur

En avril 2019, le président des États-Unis Donald Trump annonce le retour d'une mission habitée sur la Lune pour 2024, cinquante ans après le premier pas de l'humanité dans le cadre de la mission Apollo 11. Formalisé l'année suivante par la NASA, le programme Artemis, qui vise désormais une première mission en surface en 2025, constitue de loin le programme spatial le plus ambitieux des dernières années15(*), et relance la course à l'espace entre les grandes puissances.

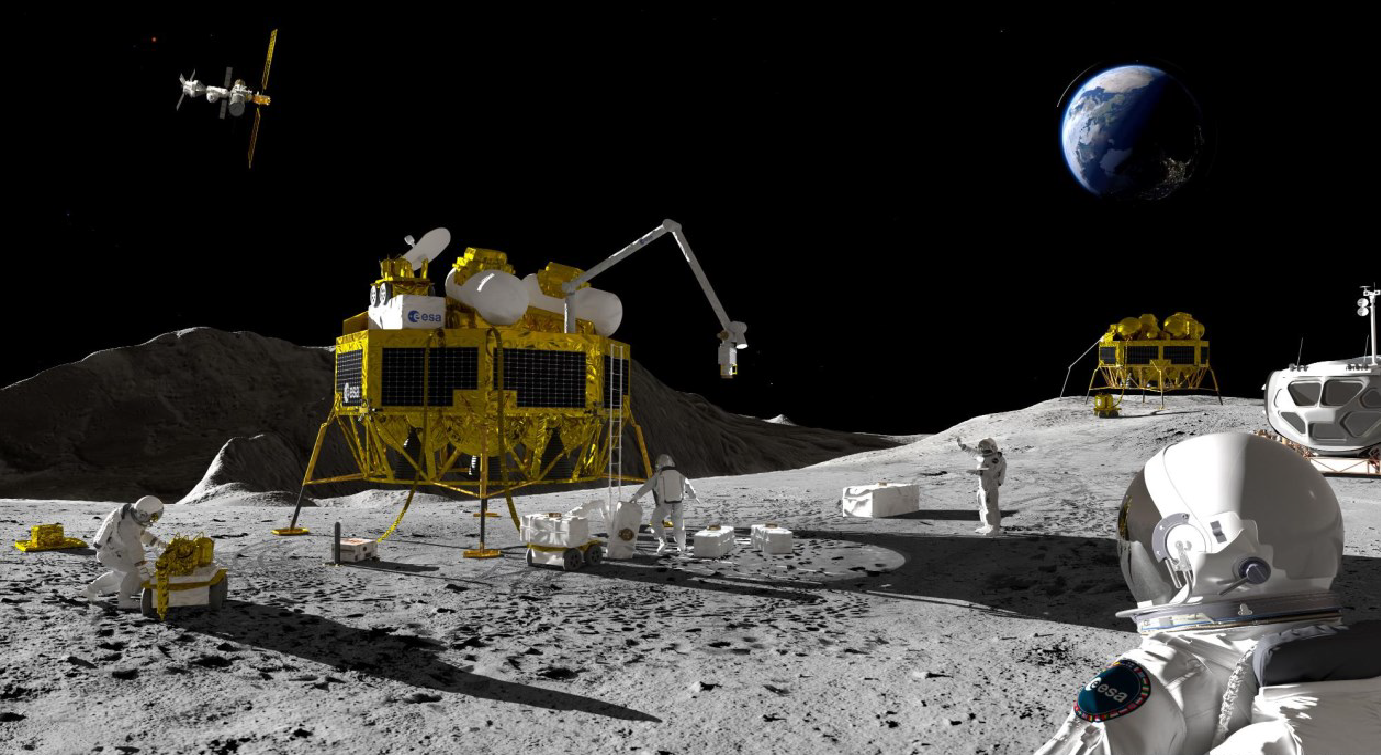

Son objectif à terme est d'établir la première base permanente habitée à la surface de la Lune, dans un triple but de recherche scientifique, de développement commercial et d'inspiration des générations futures, et afin de préparer « le prochain pas de géant » dans l'exploration du Système solaire : envoyer des astronautes sur Mars.

|

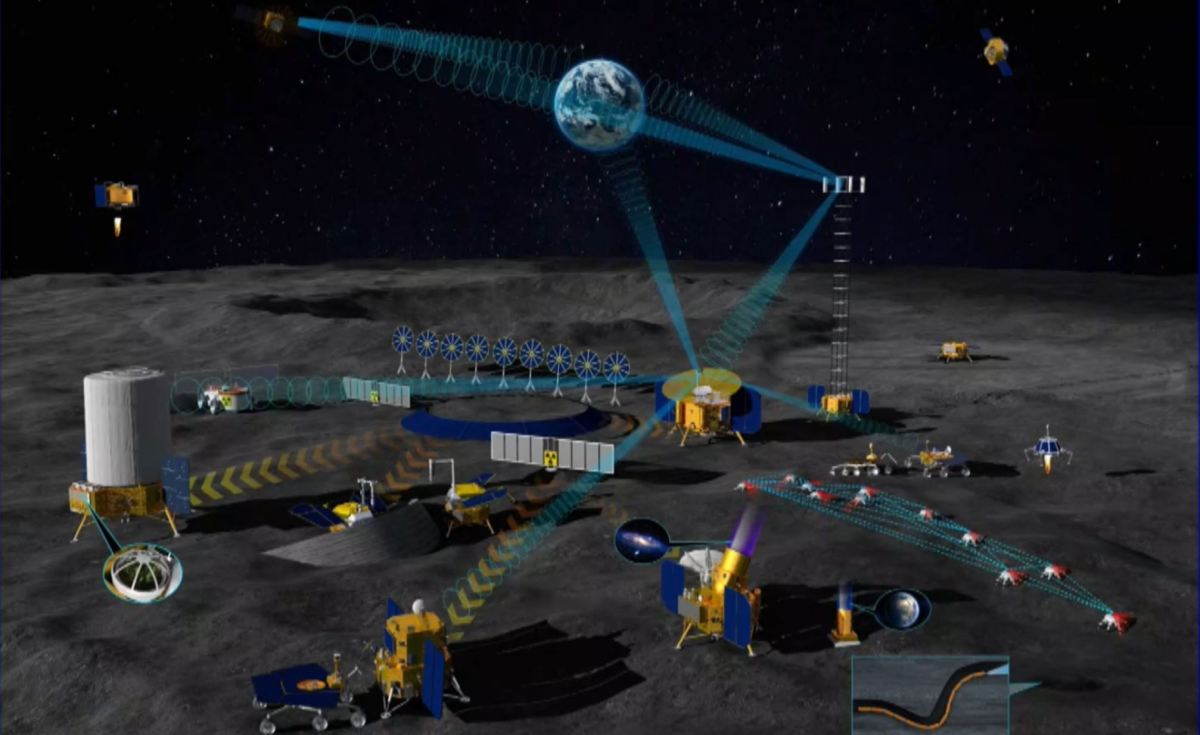

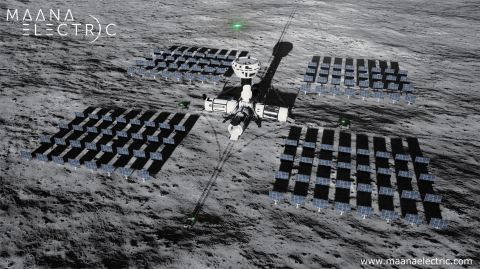

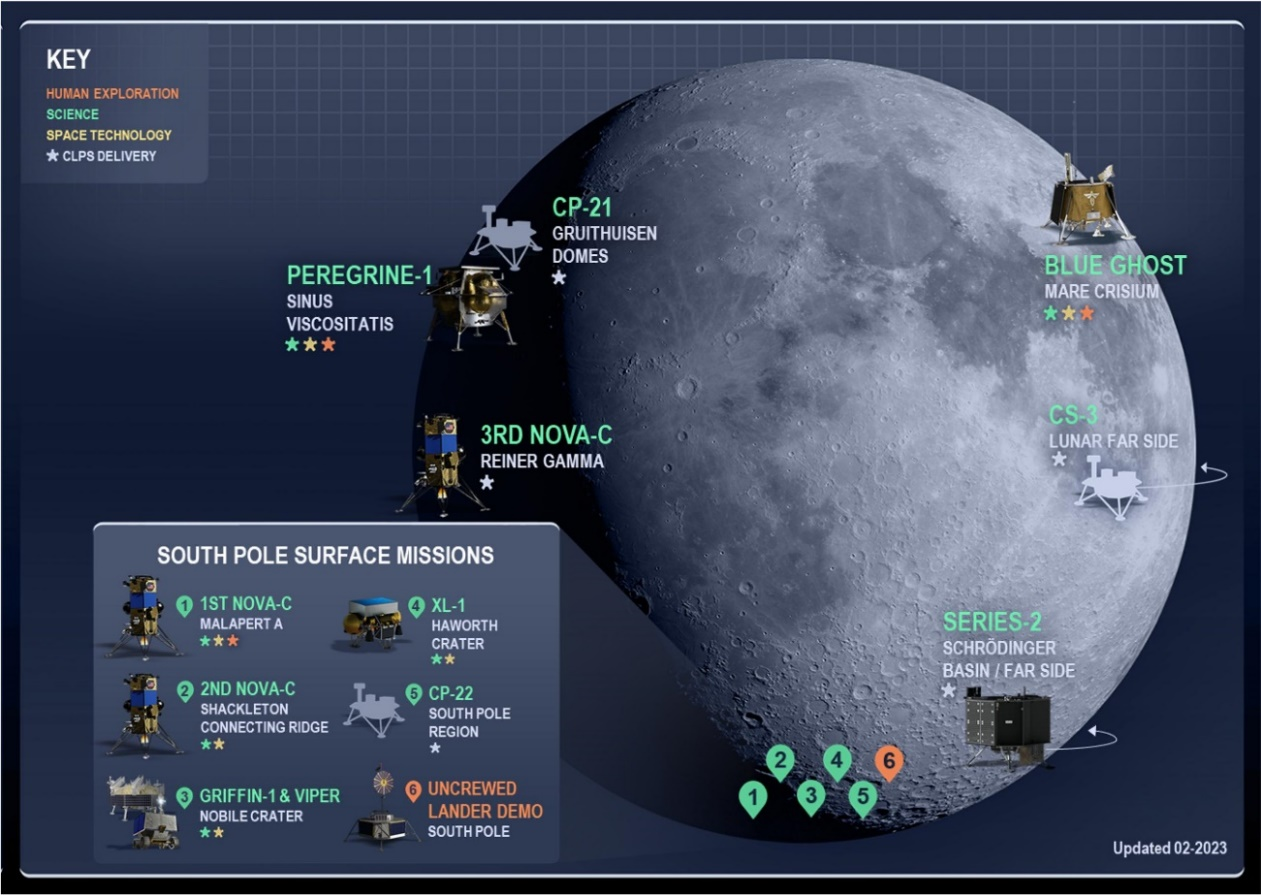

Le programme Artemis Prenant la suite et réutilisant des éléments du programme Constellation, lancé par George W. Bush en 2004 et annulé par Barack Obama en 2010 pour des raisons budgétaires, le programme Artemis est mené par la NASA, en partenariat avec les agences spatiales européenne (ESA), canadienne (CSA) et japonaise (JAXA), et comprend une importante contribution du secteur privé, ainsi qu'un volet international via les accords Artemis (cf. infra). Sur le plan technique, il repose sur les principaux éléments suivants : - le lanceur lourd Space Launch System (SLS) ; - le vaisseau spatial Orion, composé d'un module de commande (Crew Vehicule) et d'un module de service, de développement européen (European Service Module - ESM, cf. infra), qui permet de transporter quatre astronautes au-delà de l'orbite basse et de revenir sur Terre ; - la station spatiale Lunar Orbital Platform-Gateway (LOP-G), qui servira de relais avec la surface de la Lune ; - le vaisseau lunaire Human Landing System (HLS), un vaisseau entièrement nouveau chargé de transporter le fret et les hommes à la surface de la Lune depuis le Gateway. Pour effectuer cette mission, il sera dans un premier temps placé en orbite terrestre, puis ravitaillé en ergols, avant de rejoindre l'orbite lunaire où il prendra en charge le fret (jusqu'à 100 tonnes) et l'équipage. À la fin de chaque mission (jusqu'à 100 jours), il remontera en orbite lunaire ; - les atterrisseurs, rovers et équipements des missions robotiques. La phase I du programme Artemis (jusqu'en 2025) comprend trois missions principales : - Artemis I, dont le vol inaugural a eu lieu le 16 novembre 2022, et qui a permis de placer la capsule Orion (vide) en orbite lunaire puis de la faire revenir sur Terre ; - Artemis II, prévue pour 2024, sera la première mission habitée, d'une durée de 10 jours, avec quatre astronautes à bord de la capsule Orion ; - Artemis III, prévue pour 2025, permettra d'amener un équipage sur la Lune depuis le Gateway, grâce au Starship HLS. Elle devrait durer une trentaine de jours, dont six jours sur la Lune. À cela s'ajoutent plusieurs missions robotiques, afin d'assembler la station Gateway, de ravitailler le HLS ou encore de tester des équipements en surface, pour un total cumulé de 37 lancements. Le budget du programme Artemis pour la seule période 2021-2025 est estimé à 53 milliards de dollars16(*), voire à 93 milliards de dollars en incluant les développements antérieurs (programme Constellation notamment). La phase II du programme Artemis devrait débuter à partir de 2026, avec pour objectif final d'établir une base humaine permanente au pôle Sud. Les étapes intermédiaires, dont le calendrier et le financement restent à préciser, incluront des missions humaines et robotiques pour l'exploration, l'assemblage de la station lunaire et l'utilisation des ressources in situ. Pour remplir ses objectifs ambitieux dans les délais et éviter les dérives budgétaires, la NASA a fait le choix de sous-traiter aux entreprises privées une part importante du programme Artemis. C'est notamment le cas du vaisseau HLS, attribué en avril 2021 à la société SpaceX avec son Starship HLS17(*) pour les missions Artemis III et IV ; au-delà, la NASA pourra disposer d'un deuxième alunisseur, le Blue Moon de la société Blue Origin, comme cela vient d'être annoncé18(*). Le recours aux acteurs privés concerne aussi les modules de la station Gateway, les atterrisseurs et rovers des missions robotiques, ainsi que les prestations de lancement, de ravitaillement et de dépôt d'équipements à la surface, notamment dans le cadre du programme Commercial Lunar Payload Services (CLPS), destiné à préparer les futures missions habitées (cf. infra). |

Or, en matière d'exploitation des ressources spatiales, le lancement du programme Artemis a tout changé : il ne s'agit plus de science-fiction, ni d'un concept abstrait issu d'un laboratoire de prospective, mais d'un objectif de nature technique, et d'un impératif de court terme. Il s'agit aussi, derrière un même vocable, d'un changement d'objet, puisqu'il n'est plus question ici d'astéroïdes ou de fusion nucléaire, mais de poussière et d'eau lunaires.

En effet, contrairement aux missions Apollo menées dans les années 1970, qui ne duraient que quelques heures - le temps de planter un drapeau, de prendre quelques photos et de collecter des échantillons -, le programme Artemis, pour reprendre la formule désormais consacrée, consiste à « aller sur la Lune pour y rester », c'est-à-dire pour y établir une présence humaine durable, voire permanente.

C'est ce qui fait toute son ambition, mais aussi toute sa difficulté, les défis techniques à relever pour assurer la survie d'un équipage sur longue période étant incomparablement plus complexes. Il faudra en effet assurer son approvisionnement continu en oxygène, en eau et en nourriture, une source d'énergie fiable pour les bases, installations et véhicules, ainsi que la construction d'un habitat suffisamment protecteur, compte tenu des conditions extrêmes qui règnent à la surface de Lune : des nuits de 14 jours terrestres, une amplitude thermique de 300 °C (de -150 °C la nuit à +150 °C le jour), une poussière extrêmement abrasive (le régolithe), qui grippe les machines, s'infiltre dans les combinaisons et attaque les voies respiratoires, sans compter l'absence d'atmosphère qui expose les astronautes aux radiations et aux impacts de micrométéorites.

Tous ces besoins demandent des ressources, qu'il est théoriquement possible de faire venir depuis la Terre par une multiplication des lancements cargos, mais le coût d'un tel modèle apparaît rapidement insoutenable, d'autant que celui-ci s'accompagne de risques supplémentaires (échec d'un lancement, d'un alunissage, etc.), sans même parler de son impact sur l'environnement. Le problème pourrait être résolu en utilisant les ressources disponibles sur place, plutôt qu'en les faisant venir de la Terre.

Ceci implique la maîtrise d'un ensemble de technologies que l'on désigne collectivement sous le terme d'utilisation des ressources in-situ - ou ISRU, pour In-Situ Resource Utilization. Si ses applications potentielles vont bien au-delà du maintien d'une présence durable sur la Lune (cf. infra), c'est bien le programme Artemis qui a changé la donne, l'ISRU étant dans ce cadre à la fois indispensable - en l'absence d'alternative viable - et urgent -la Chine a aligné ses ambitions lunaires sur celles des États-Unis, et les deux puissances sont désormais engagées dans une course de vitesse.

Toutes ces considérations n'auraient pas lieu d'être s'il n'y avait, à l'origine, une double bonne nouvelle : d'une part, il y a bien sur la Lune des ressources exploitables, principalement l'eau et le régolithe, d'autre part, celles-ci permettent en théorie de répondre aux besoins les plus importants des premières missions humaines permanentes.

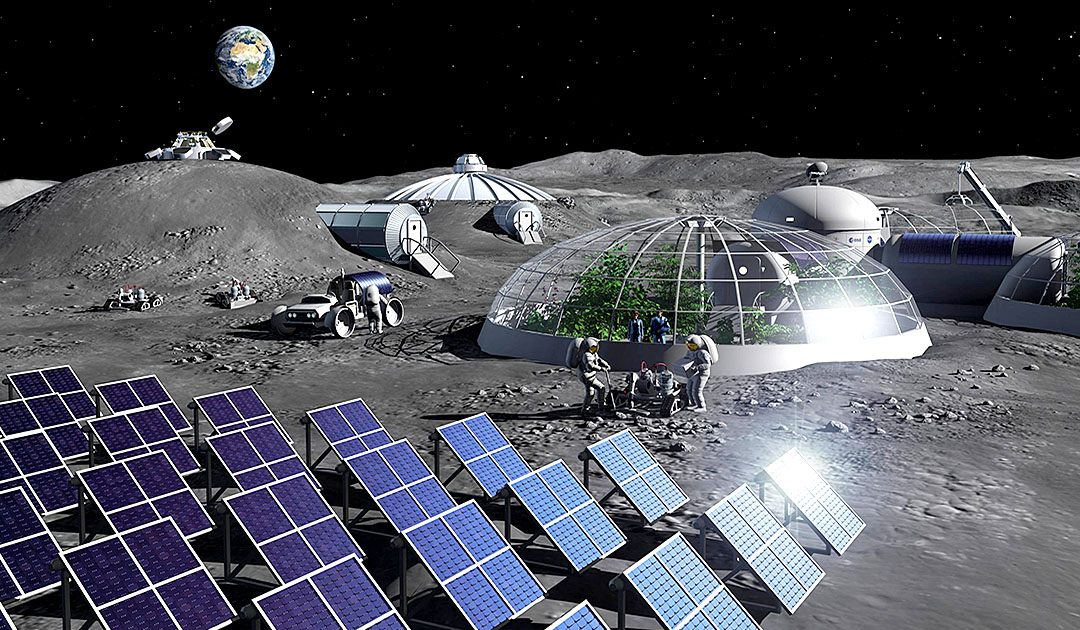

Vue d'artiste de la base lunaire Artemis. Source : NASA

b) L'eau : de l'oxygène pour l'équipage, du carburant pour les fusées

À défaut d'être la mieux documentée, l'eau présente à la surface de la Lune constitue, de loin, la ressource naturelle la plus intéressante. Si les échantillons rapportés par les missions Apollo ont un temps laissé penser que la Lune en était totalement dépourvue, les missions d'observation menées ultérieurement, en particulier Chandrayaan-119(*) en 2008 puis LCROSS20(*) et Lunar Reconnaissance Orbiter21(*) (LRO) en 2009 ont permis de conforter l'hypothèse d'une présence d'eau sous forme de glace, sans toutefois pouvoir trancher formellement entre eau et hydroxyle22(*).

En octobre 2020, le télescope stratosphérique SOFIA a permis une confirmation définitive23(*) en détectant directement sa signature moléculaire dans le cratère Clavius, où sa concentration est estimée entre 100 et 400 parties par millions, soit l'équivalent d'une canette de soda par mètre cube de régolithe, ou encore 0,4 gramme par litre. Par comparaison, le sable du Sahara contient environ 100 fois plus d'eau, mais de telles quantités restent suffisantes pour envisager une utilisation dans le cadre de l'exploration.

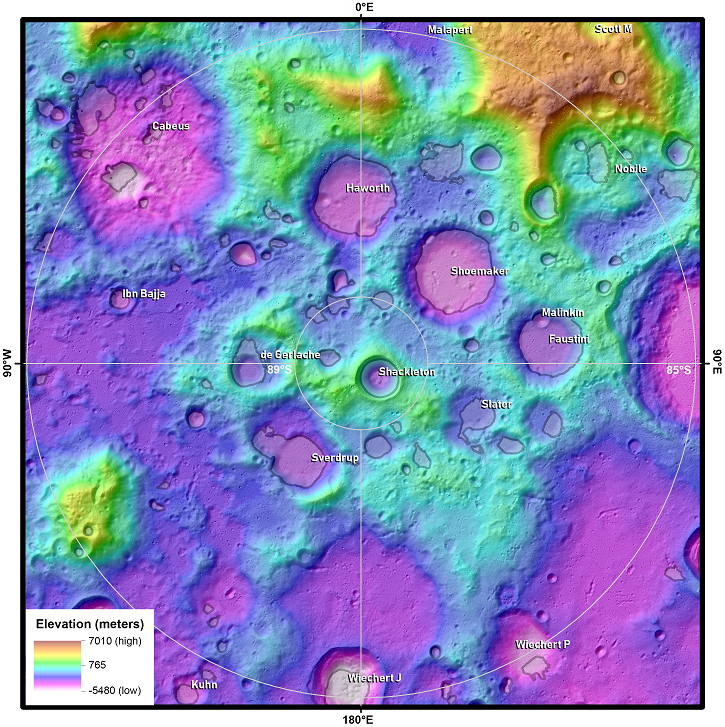

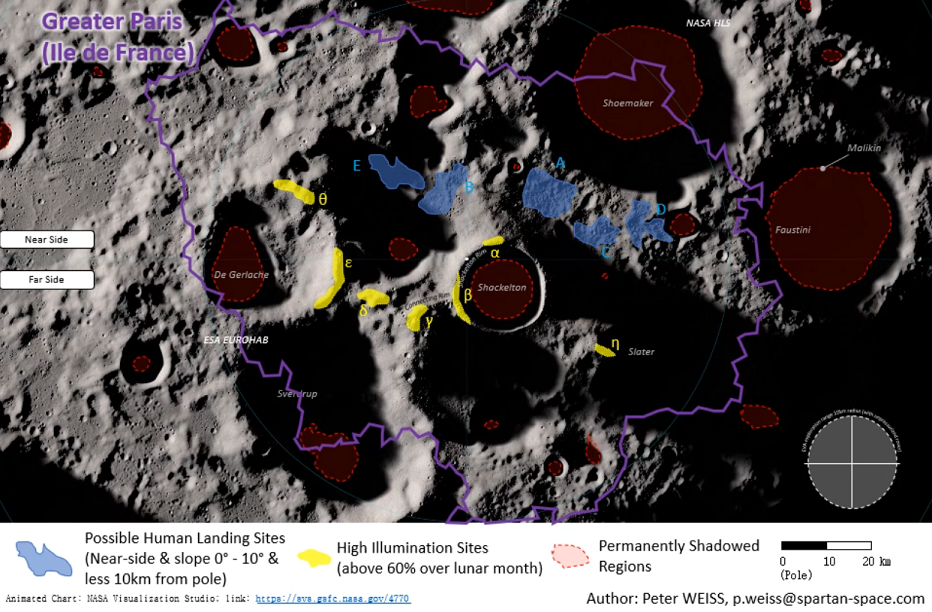

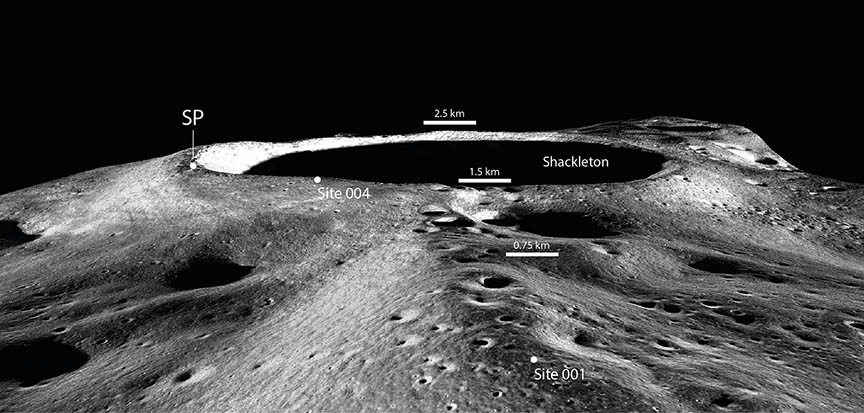

La ressource est toutefois loin d'être uniformément répartie. Les réserves les plus importantes se trouveraient sous forme de glace au fond des cratères du pôle Sud, du fait de la combinaison entre l'axe de rotation de la Lune, légèrement incliné24(*), et la topographie particulière des cratères, qui permet à certaines régions de ne jamais recevoir la lumière du Soleil et de conserver une température basse et constante, celle-ci ne dépassant jamais les -170 °C. Ces conditions permettent à l'eau de demeurer stable sous forme de glace pendant des millions, voire des milliards d'années, probablement sous forme de dépôts mêlés au régolithe, alors que sur le reste de la surface de la Lune, elle est rapidement dégradée par le rayonnement solaire25(*).

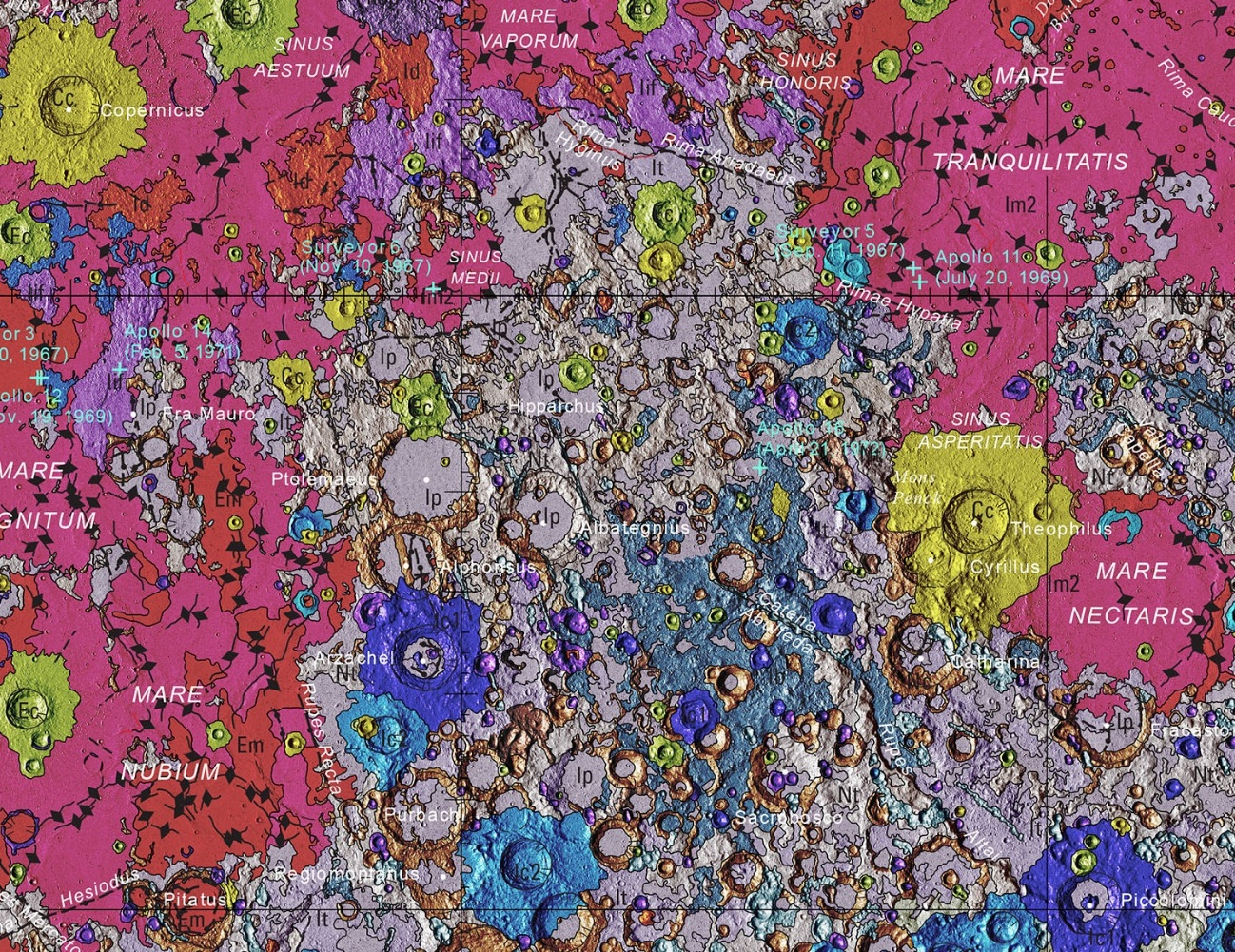

|

Carte topographique du pôle Sud de la Lune Source : Stopar J. and Meyer H., Regional

Planetary Image Facility, 2019, |

Les cratères du pôle Sud représentent à eux seuls la moitié de la surface des régions ombragées en permanence (PSR, pour Permanently Shadowed Regions) de la Lune, où règnent des conditions similaires. On estime que la Lune compte quelque 324 régions ombragées en permanence, inégalement réparties.

|

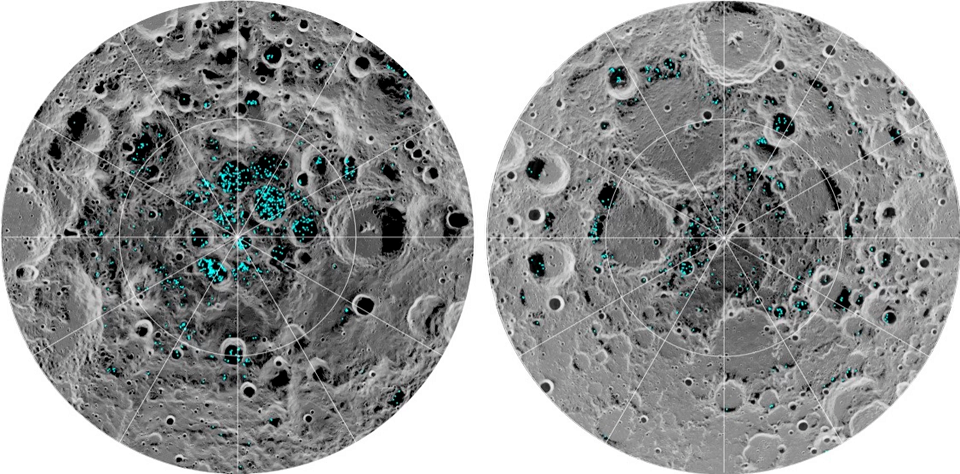

Répartition estimée de la glace d'eau à la surface de la Lune Pôle Sud Pôle Nord Source : NASA, d'après les données

du spectromètre |

Si sa présence en quantités suffisantes était confirmée, l'eau (H2O) pourrait, par un simple procédé d'électrolyse, être séparée en hydrogène (dihydrogène, H2) et oxygène (dioxygène, O2), ce qui permettrait de répondre à deux besoins majeurs.

Le premier est la production de carburant utilisable par les fusées, ces deux éléments constituant le mélange d'ergols liquides le plus utilisé par les moteurs-fusées actuels (LOX/LH2, cf. infra). Il serait ainsi possible de fabriquer sur place le carburant nécessaire au vol retour de l'équipage au lieu de l'apporter depuis la Terre, mais aussi d'en disposer pour d'autres services de transport (vol habité ou fret), dans le cadre de la mission ou non (cf. infra). L'atterrisseur Blue Moon de Blue Origin est d'ailleurs précisément conçu pour une utilisation dans le cadre de l'ISRU : ses moteurs utiliseront le mélange LOX/LH2, et son alimentation électrique sera assurée par des piles à hydrogène, ce dernier étant fabriqué sur place.

Le deuxième besoin concerne le support de vie (life support), c'est-à-dire l'approvisionnement de l'équipage en eau et en oxygène.

L'unité d'électrolyse, équipement relativement simple qui pourrait être livré et assemblé en amont par une mission robotique, a seulement besoin d'une source d'énergie pour fonctionner : là encore, l'hydrogène issu de l'électrolyse pourrait être utilisé dans un cercle vertueux, le cas échéant en combinaison avec les autres sources d'énergie envisageables (panneaux solaires, mini-réacteur nucléaire, etc.).

Par leur importance, ces deux applications suffisent à démontrer le rôle crucial de l'utilisation des ressources in situ.

c) Le régolithe : une poussière aux applications multiples

L'autre grande ressource de la Lune est son régolithe, c'est-à-dire la fine couche de poussière présente à sa surface, sur une épaisseur moyenne de trois à huit mètres, et composée à près de 45 % d'oxygène (O), principalement lié à d'autres éléments sous forme de silicates. Le régolithe est formé par le bombardement continu de la roche-mère par des météorites et par le dépôt d'autres éléments par les vents solaires et interstellaires. En raison de l'absence d'atmosphère, ces éléments ne sont pas soumis à l'érosion et tendent à s'accumuler.

Dans le détail, on distingue le régolithe des « mers lunaires » (Mare regolith), riche en fer et autres métaux qui lui donnent sa couleur sombre26(*), et le régolithe des « hauts plateaux » (Highlands regolith)27(*), plus pauvre.

Source : Wikipedia. Échantillons rapportés par les missions Apollo.

Sous sa forme brute, le régolithe peut d'abord servir de matériau de construction, soit directement (pistes, remblais, réservoirs, protection contre les radiations, etc.), soit pour la fabrication de briques ou l'impression 3D, entre autres techniques possibles (cf. infra).

À partir du régolithe lunaire, il est également possible de produire de l'oxygène, mais aussi des métaux, comme l'a démontré Airbus en 2020 avec le projet ROXY, qui constitue une première mondiale en la matière et ouvre d'importantes perspectives.

Le projet ROXY d'Airbus

Conduit par les ingénieurs d'Airbus Defence and Space et des chercheurs de l'Institut Fraunhofer pour les technologies de fabrication et les matériaux avancés (Dresde), de l'Université de Boston et d'Abengoa Inovacion (Séville), le projet ROXY (pour Regolith to OXYgen and Metals Conversion) a permis de démontrer la faisabilité d'une production d'oxygène et de métaux à partir de poussière lunaire simulée.

Le réacteur ROXY est une petite installation de conversion par réduction chimique, qui pourrait être utilisée dans le cadre de futures missions d'exploration. À l'exception du réacteur lui-même, aucun autre matériau ne doit être envoyé depuis la Terre.

Cette technologie pourrait avoir une place centrale dans la chaîne de valeur de l'ISRU, avec des applications telles que la fabrication d'oxygène pour l'équipage et/ou le carburant des fusées (en combinaison avec la glace des pôles), et la production d'alliages utilisés pour la construction ou la fabrication (notamment par impression 3D).

Source : Airbus Defence and Space, 27 octobre 202028(*)

Le régolithe lunaire est également riche en éléments tels que le potassium (K), les terres rares (rare-earth elements - REE) et le phosphore (P), collectivement désignés par l'acronyme KREEP, qui pourraient présenter un intérêt dans le contexte de l'ISRU, mais surtout, à plus long terme, dans le cadre d'une exploitation commerciale. Les dépôts riches en KREEP sont aussi relativement plus riches en uranium et en thorium, des éléments radioactifs utilisables - à plus long terme - pour la production d'énergie nucléaire.

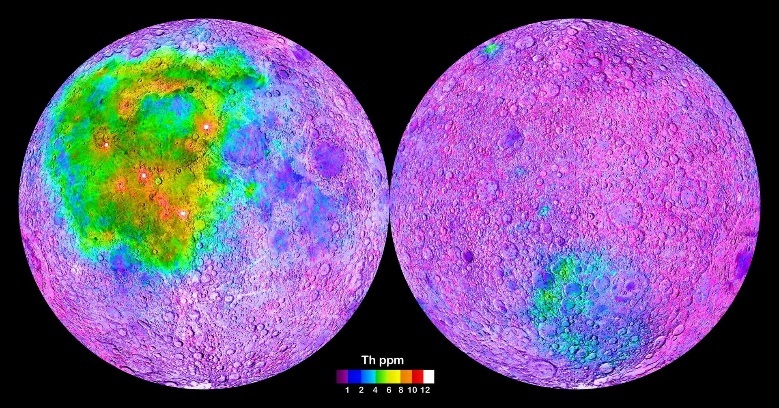

|

Carte de la concentration en thorium de la surface

lunaire, La concentration en thorium est corrélée à la présence des KREEP. Source : NASA 200629(*) |

Enfin, le régolithe contient divers composés volatils déposés en continu par les vents solaires, tels que l'hydrogène (H), l'hélium (He) - dont l'hélium-3 évoqué précédemment -, le carbone (C), l'azote (N) et le fluor (F), qui sont tous susceptibles de trouver un usage, et qui sont parfois présents en des quantités significatives, sous forme d'agglutinats30(*) mêlés au régolithe. Hors des régions ombragées en permanence, les vents solaires sont ainsi les seules sources d'hydrogène et de carbone sur la Lune.

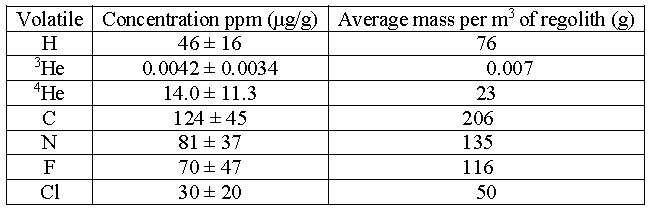

Concentration moyenne du régolithe lunaire en composés volatils

Source : ISRU Gap Assessment Report, 2021

Vue d'artiste d'une activité d'extraction de régolithe lunaire. Source : Dassault Systèmes

2. Objectif Mars : le futur de l'exploration spatiale

a) Mars : la Lune en plus loin

Le retour sur la Lune est explicitement présenté par les États-Unis, mais aussi par la Chine, comme une première étape permettant de préparer l'envoi d'une mission habitée sur Mars. Dans cette perspective, les missions lunaires permettent de développer, de tester et d'améliorer des technologies qui serviront ensuite aux missions martiennes, en particulier celles qui concernent l'utilisation des ressources locales pour assurer l'autosuffisance de l'équipage sur place et lors du vol retour.

Pour prendre la mesure des enjeux, rappelons que dans le scénario de conjonction31(*), la durée totale d'une mission sur Mars est de 30 mois, dont 18 mois sur place et 6 mois pour le vol aller et le vol retour, contre une durée totale de 12 jours pour les missions Apollo, le séjour sur place n'ayant jamais dépassé 3 jours. Ces conditions excluent tout ravitaillement régulier, toute intervention d'urgence ou toute assistance en temps réel32(*) depuis la Terre.

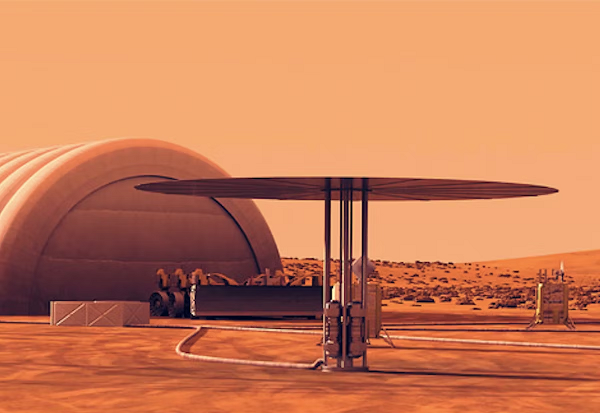

Comme sur la Lune, les besoins prioritaires seront la production de carburant pour les voyages et d'oxygène pour l'équipage (life support), et éventuellement la construction et la fabrication à partir de matériaux locaux. À cet égard, la capacité d'emport inédite du Starship - plusieurs dizaines de personnes ou 100 tonnes d'équipement dans un volume de 1 100 m3 -, candidat le plus crédible à ce jour pour les premières missions, permet d'envisager des applications nécessitant des installations assez importantes33(*) (forages profonds, « usines » relativement complexes, culture en système fermé ou hydroponie, etc.).

Si les besoins d'une mission martienne sont sans commune mesure avec ceux d'une mission lunaire, Mars offre également des ressources beaucoup plus intéressantes que la Lune, ce qui a conduit certains avocats de l'exploration spatiale à défendre une « priorité martienne » (d'où le nom du projet Mars Direct de la NASA, cf. infra).

Deux seront déjà familières au lecteur : le régolithe et l'eau.

b) Le régolithe : la Lune en plus rouge... et en plus vert

Bien qu'aucun échantillon du sol martien n'ait à ce jour été rapporté sur Terre (cf. infra), sa composition est connue, certes très partiellement, grâce aux missions orbitales et surtout aux rovers de la NASA, dont les deux plus récents, Curiosity (2012) et Perseverance (2021), sont toujours actifs. Ils ont été rejoints par le rover chinois Zhurong (2021).

Le sol martien, recouvert de sable, de fine poussière et de morceaux de roche, contient de nombreux éléments potentiellement utiles dans le cadre des futures missions34(*) : du fer, bien sûr, qui lui donne sa couleur rouge, mais aussi d'autres métaux et minéraux, du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène35(*), et des argiles, ce qui permet d'envisager la fabrication d'acier, de plastique, de verre et de céramique, l'impression 3D constituant ici une technologie cruciale.

Utilisé comme matériau de construction, le régolithe martien offre davantage de possibilités que son équivalent lunaire, et plusieurs techniques sont à l'étude pour la fabrication de briques de régolithe, voire d'un véritable « béton martien » à l'excellente résistance (cf. infra).

Surtout, le sol martien permet l'agriculture, car il contient déjà les nutriments nécessaires aux plantes36(*) : magnésium, sodium, potassium, calcium, zinc, fer, soufre, etc. Des chercheurs ont d'ores et déjà démontré qu'il était possible de cultiver des plantes (pommes de terre, légumineuses, laitues, tomates, blé, etc.) dans le sol martien sans ajouter aucun nutriment, au cours de plusieurs expériences menées avec un régolithe martien simulé37(*) - le régolithe lunaire produisant des résultats sensiblement moins bons.

|

Dans un premier temps au moins, les plantes pourraient être cultivées en environnement contrôlé, dans des modules dédiés. De nombreux projets sont en développement, des synergies existant entre usages spatiaux et terrestres. |

Source : NASA |

Les plantes pourraient aussi être cultivées directement dans le sol martien (purifié), à l'abri de serres permettant de conserver la chaleur38(*) et de les protéger des rayonnements ultra-violets, ceux-ci n'étant pas suffisamment absorbés par la fine atmosphère de Mars (cf. infra). Celle-ci a cependant le mérite d'exister, offrant à la fois du dioxyde de carbone nécessaire à la photosynthèse et de l'azote pouvant servir à fertiliser les sols, tout comme les excréments humains et le compostage des déchets alimentaires, pratiqués à bord de l'ISS. Certes, tout ceci ne suffit pas à reproduire l'environnement auquel les plantes sont habituées sur Terre, mais celles-ci pourraient être adaptées à l'environnement martien par modification génétique (on sait par exemple accroître la capacité de photosynthèse par cette technique).

Outre l'alimentation de l'équipage, l'agriculture in situ ouvre des perspectives en matière de fabrication de médicaments ou de construction à partir de composés organiques (cf. infra).

Le sol martien n'a toutefois pas que des avantages. Tout d'abord, il est toxique, à la fois pour les plantes et pour les humains, du fait de sa forte concentration (0,6 %) en perchlorates, et devra donc être purifié en vue d'un usage agricole.

La poussière martienne présente également un danger pour la santé humaine, et pourrait être cancérigène, à l'instar du régolithe lunaire. Or la surface de Mars est régulièrement balayée par des tempêtes de poussière.

c) L'eau : la Lune en plus blanc

On sait aujourd'hui que l'eau, sous forme de glace, est abondante à la surface de Mars39(*), dans des quantités sans commune mesure avec celles qui pourraient - sous toutes réserves - exister à la surface de la Lune. Près de 5 millions de km3 d'eau ont été détectés à ce jour, ce qui permettrait en théorie de couvrir la totalité de la planète sur une épaisseur de 35 mètres.

Si la calotte glacière du pôle Nord40(*) est le seul endroit où elle est directement visible, elle est également présente à faible profondeur à des latitudes plus tempérées, dans le permafrost. En 2016, la NASA a annoncé avoir détecté un vaste dépôt de glace sous la surface d'Utopia Planitia, le cratère où s'était posé le rover Viking 2 en 1976 et qu'explore aujourd'hui Zhurong ; le volume d'eau détecté permettrait de remplir le Lac Supérieur, le plus grand lac d'eau douce terrestre41(*). Plus récemment, fin 2021, une météorite de 200 tonnes s'est écrasée à la surface de Mars : autour du cratère, pourtant situé dans l'une des régions les plus chaudes, la sonde InSight a observé de petits points blancs - des blocs de glace -, qui laissent penser que l'eau pourrait être encore plus abondante que supposé.

En revanche, elle n'existe pas, ou plus42(*), à l'état liquide, et la surface est donc très sèche.

Comme sur la Lune, l'eau pourrait être utilisée pour les besoins de l'équipage et pour la production d'ergols, avec de nouvelles possibilités sur ce dernier point (cf. infra, réaction de Sabatier). Elle est aussi indispensable à l'agriculture, et pourrait, entre autres usages, entrer dans la fabrication de briques et autres matériaux de construction.

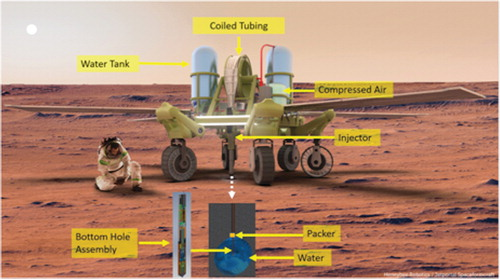

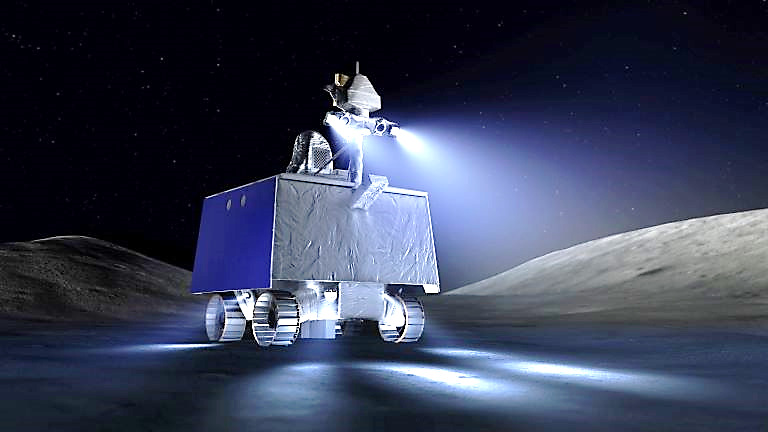

Son extraction constitue naturellement un important défi technique, mais sans doute moindre que sur la Lune, la transposition de méthodes utilisées sur Terre étant ici plus facile. Par exemple, le système RedWater, développé spécifiquement pour l'extraction d'eau martienne par la société Honeybee Robotics, repose sur des technologies déjà utilisées dans les stations polaires en Antarctique ou au Groenland, dont le procédé Rodwell, qui consiste à faire fondre la glace à la profondeur où elle se trouve, et à pomper directement l'eau dans le réservoir ainsi créé. Le rover RedWater est capable de forer jusqu'à 25 mètres de profondeur, ce qui devrait être plus que suffisant sur Mars.

Le rover RedWater. Source : Honeybee Robotics / Jennifer L. Heldmann et al., 2022.

d) L'atmosphère : les promesses de la propulsion au méthane

Enfin, et contrairement à la Lune, Mars possède une atmosphère, qui, bien que ténue, avec une pression de l'ordre de 1 % de celle de la Terre, a l'avantage d'être composée à 95 % de dioxyde de carbone (CO2), avec de l'azote (2 %) et d'autres gaz.

À partir du CO2, il est possible de fabriquer de l'oxygène, comme l'a démontré sur place l'expérience MOXIE du rover Perseverance, avec les applications déjà évoquées en matière de production de carburant et de support de vie. Il s'agit à ce jour de la seule expérience d'extraction d'une ressource naturelle sur une autre planète en vue d'une utilisation dans le cadre d'une mission habitée.

L'expérience MOXIE du rover Perseverance

Menée par les chercheurs du Haystack Observatory (MIT) et du Jet Propulsion Laboratory (JPL - NASA/Caltech) avec l'entreprise OxEon Energy, l'expérience MOXIE (pour Marx Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) consiste en un démonstrateur embarqué à bord du rover Perseverance dans le cadre de la mission Mars 2020 de la NASA.

Le 20 avril 2021, MOXIE a produit 5,37 g d'oxygène (O2) à partir du CO2 de l'atmosphère martienne grâce à un procédé d'électrolyse à oxyde solide, soit l'oxygène nécessaire à un astronaute pour respirer pendant environ 10 minutes.

La capacité du démonstrateur est toutefois supérieure, avec une production théorique maximale de 12 g par heure, et d'après la NASA, il est envisageable d'envoyer sur Mars une unité de production 200 fois plus grosse que MOXIE qui, avec la même technologie, pourrait atteindre une capacité de 2 kg d'oxygène par heure.

Dans la perspective d'une mission martienne habitée dans les années 2030, cette unité pourrait être envoyée en amont dans le cadre d'une mission robotique, afin de produire et stocker l'oxygène en des quantités suffisantes pour assurer non seulement le support de vie de l'équipage43(*) (une tonne d'oxygène correspond aux besoins de quatre personnes pendant un an) mais aussi le redécollage de la fusée pour le retour (25 tonnes d'oxygène).

Source : NASA / Hecht, M., Hoffman, J., Rapp, D. et al. Mars Oxygen ISRU Experiment (MOXIE). Space Sci Rev 217, 9 (2021). https://link.springer.com/article/10.1007/s11214-020-00782-8

Surtout, le CO2 de l'atmosphère martienne permet de produire du méthane (CH4) grâce à la réaction de Sabatier, ouvrant la voie à l'utilisation de moteurs fonctionnant avec un mélange méthane liquide d'oxygène liquide (LOX), un couple d'ergols bien plus intéressant que les mélanges LOX/LH2 (oxygène et hydrogène liquides44(*)) et LOX/RP-1 (oxygène liquide et kérosène45(*)) traditionnellement utilisés par les lanceurs moyens/lourds et super-lourds.

Or c'est précisément ce mélange qu'utilisent les moteurs Raptor qui équipent le Starship de SpaceX, et ces moteurs à combustion étagée, performants, moins polluants que les moteurs au kérosène et entièrement réutilisables, sont explicitement conçus pour permettre l'exploration et la colonisation de Mars et pourraient, à en croire Elon Musk, diviser le coût du voyage par cent. Le moteur Prometheus, prototype étudié par l'ESA pour équiper Ariane Next à horizon 2030, fonctionne également au méthane - avec l'objectif de diviser les coûts de lancement par deux par rapport à Ariane 6, grâce à la réutilisabilité partielle.

La réaction de Sabatier,

Robert Zubrin

et le projet Mars Direct

Découverte en 1897 par les chimistes français Paul Sabatier et Jean-Baptiste Senderens, la réaction de Sabatier est un procédé qui permet de produire de façon simple du méthane (CH4) et de l'eau (H2O) à partir du dioxyde de carbone (CO2) et de l'hydrogène (H2), en les soumettant à des conditions de pression et de température élevées (300 °C à 400 °C).

Ce procédé, déjà utilisé à bord de l'ISS46(*), pourrait être utilisé pour produire du carburant sur Mars à partir des ressources in situ : le CO2 de l'atmosphère, disponible en abondance, et un peu d'hydrogène, lui-même issu de l'électrolyse de l'eau glacée du sol martien. La réaction produit du méthane et de l'eau, cette dernière étant à son tour électrolysée pour produire de l'oxygène, utilisé comme comburant (LOX) pour la propulsion, et de l'hydrogène, réinjecté en début de cycle pour la réduction du méthane.

Dans son ouvrage paru en 1996, The Case for Mars, l'ingénieur américain Robert Zubrin présente ce procédé comme la clé de voûte d'une possible mission habitée vers Mars, ou à tout le moins comme un élément permettant d'en réduire considérablement le coût, et donc de la rendre possible.

L'un de ses principaux avantages est en effet de pouvoir être mise en oeuvre en amont de l'arrivée de la mission habitée, par l'envoi d'une mission robotique emportant seulement l'unité de production (relativement simple), une source d'énergie (un petit réacteur nucléaire47(*)), et un peu d'hydrogène pour amorcer le cycle. En quelques mois, cette unité pourrait produire près de 100 tonnes de propergol méthane-LOX, utilisables pour le vol retour de la mission habitée, après un séjour de 18 mois en surface48(*).

Spécialiste de la propulsion spatiale, Robert Zubrin est aussi le fondateur de la Mars Society, une association à but non lucratif qui s'inscrit dans la tradition américaine de space advocacy, et dont l'objectif est de promouvoir l'exploration et la colonisation de la planète Mars. Elle compte parmi ses soutiens des scientifiques, mais aussi James Cameron ou l'auteur de science-fiction Kim Stanley Robinson.

Le plan de Robert Zubrin a été étudié par la NASA dans le cadre du projet Mars Direct dès les années 1990, ce qui a permis d'en approfondir les aspects techniques et d'en réviser certaines modalités. Si le projet a ensuite été abandonné pour des raisons budgétaires et du fait de la priorité donnée à la Lune, son influence sur les projets actuels, dont ceux d'Elon Musk, est manifeste49(*).

3. Le nouvel Eldorado de l'économie cislunaire

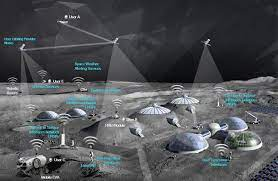

L'exploitation des ressources spatiales n'ouvre pas seulement de nouvelles perspectives en matière d'exploration lointaine : plus proche de nous, elle est aussi au coeur du développement économique et commercial de l'espace cislunaire50(*), avec d'importantes retombées terrestres.

Le sujet du présent rapport est en effet indissociable d'une tendance plus générale : la place croissante des activités spatiales commerciales, avec l'émergence de nouveaux services et de nouveaux acteurs privés, dans le sillage du New Space américain (cf. Partie II). Après une première phase d'ouverture commerciale dans les années 1990, principalement limitée au secteur des télécommunications, le spatial, historiquement marqué par le poids du secteur public (programmes scientifiques, observation de la terre, renseignement, sécurité et défense, etc.), s'ouvre désormais à toute une nouvelle gamme de services commerciaux : lanceurs privés, constellations, mais aussi bientôt stations spatiales privées et divers services de transport, de logistique, d'approvisionnement, de réparation, de fabrication ou encore de production d'énergie en orbite.

Or l'exploitation des ressources spatiales constitue un élément-clé, de ces nouvelles activités, bien au-delà de celles qui sont directement liées aux missions d'exploration.

a) Les stations-service de la banlieue spatiale

Le principal avantage apporté par l'ISRU concerne la production de carburant à partir des ressources locales, qui permet une réduction drastique de la masse des lancements depuis la Terre, et donc leur coût ou de leur nombre, ainsi que des risques associés et de l'impact sur l'environnement.

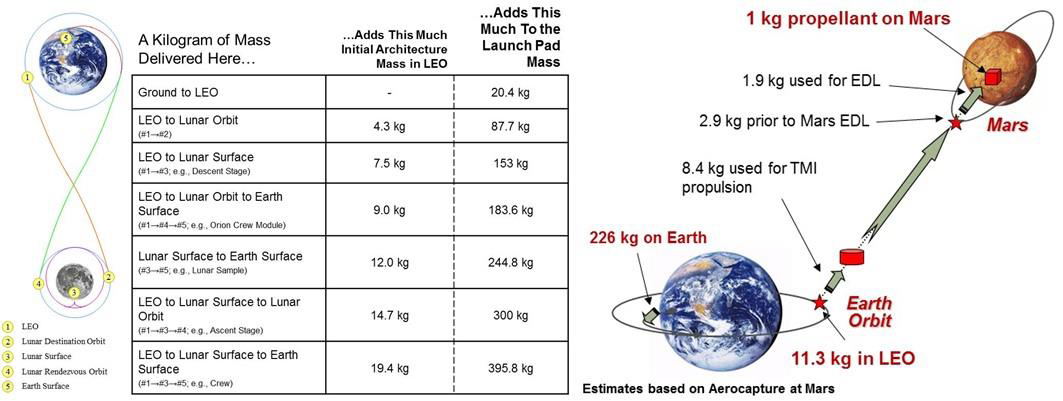

En matière d'exploration spatiale, l'effet est déterminant, les coûts de lancement constituant de loin la principale limite à laquelle se heurtent les missions actuelles, en raison de l'énergie nécessaire pour échapper à la gravité terrestre d'abord, à laquelle il faut ajouter le carburant utilisé pour les trajets entre l'orbite basse (LEO) et la surface lunaire ou martienne. On estime ainsi qu'il faut entre 7,5 kg et 13,1 kg de carburant et étages associés pour déposer 1 kg de charge utile à la surface de la Lune ou de Mars depuis l'orbite basse. Reste ensuite à redécoller : chaque trajet depuis la surface lunaire vers le Lunar Gateway devrait nécessiter entre 25 et 30 tonnes de propergols, et entre 40 et 50 tonnes pour l'équivalent sur Mars51(*).

Le « Gear Ratio52(*) » en fonction du lieu de départ

Source : ISRU Gap Assessment Report, 2021

Disposer de carburant fabriqué sur place étendrait considérablement la portée des missions d'exploration, en leur permettant d'aller plus loin et/ou de durer plus longtemps. La masse économisée pourrait en outre être utilisée pour l'emport d'instruments scientifiques et autres équipements ou consommables pour les besoins de l'équipage et la sécurité de la mission.

Mais une telle capacité pourrait tout autant bénéficier aux activités de l'orbite terrestre. En effet, pour atteindre l'orbite basse (LEO) depuis la Lune, il faut seulement 40 % du carburant nécessaire à un départ depuis la Terre. Pour atteindre l'orbite géostationnaire (GEO), il en faut trois fois moins.

Véritables « stations-service », des dépôts de carburant orbitaux, alimentés directement depuis la Lune (ou dans un premier temps depuis la Terre), permettraient de réapprovisionner satellites, stations et vaisseaux spatiaux, ouvrant la voie à l'exploration lointaine (« faire le plein » avant le voyage vers Mars), mais aussi et surtout à toute une nouvelle gamme de services commerciaux en orbite.

|

Le Tanker-002 d'Orbit Fab, un projet de dépôt d'hydrazine en orbite géostationnaire. |

Ravitaillement d'un satellite (en haut) par une « navette-citerne » d'Orbit Fab (en bas). |

L'impact environnemental serait majeur. Utilisé en combinaison avec d'autres services (maintenance, réparation, recyclage, etc.), le refueling permettrait de prolonger la durée de vie des satellites, alors que ceux-ci sont aujourd'hui « jetables » : une fois leur carburant primaire épuisé, ils ne peuvent plus être maintenus sur leur orbite et cessent finalement de fonctionner, constituant autant de nouveaux débris spatiaux dangereux (ou dans le meilleur des cas, lorsqu'ils sont désorbités, des équipements coûteux qu'il faut remplacer). Le refueling permettrait de réduire le nombre de lancements, et donc les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi lutter contre le grave problème de l'encombrement spatial.

Sur le plan économique, ce modèle pourrait présenter un potentiel disruptif comparable, voire supérieur, à celui de la révolution des lanceurs réutilisables introduite par SpaceX - surtout si le carburant est fabriqué sur la Lune dans le cadre de l'ISRU.

Mais le refueling pourrait aussi être un modèle économiquement viable à bien plus court terme, avec du carburant produit sur Terre et stocké dans des dépôts orbitaux. C'est en tout cas le pari de la start-up Orbit Fab, qui devrait proposer un premier service de ravitaillement en hydrazine dès 2025 pour les satellites en orbite géostationnaire (GEO), à partir d'un dépôt situé 300 km plus loin. Le « plein » de 100 kg coûtera 20 millions de dollars53(*).

L'entreprise a déjà signé plusieurs contrats avec des acteurs publics mais aussi des clients privés : à partir de 2026, Orbit Fab ravitaillera les vaisseaux LEXI (Life Extension In-Orbit) de l'entreprise Astroscale, qui elle-même propose un service d'intervention afin de prolonger la durée de vie des satellites (repositionnement, réparation, etc.). Le contrat porte sur la fourniture d'une tonne de propergol à base de xénon54(*).

L'étape suivante pourrait consister, toujours en amont de la maîtrise de la production d'ergols sur la Lune, à fabriquer du carburant en orbite à partir d'eau terrestre. Appelant à intensifier les efforts de R&D, le groupe « Objectif Lune » de l'ANRT propose par exemple le scénario suivant :

« Un dépôt d'ergols cryogéniques (O2/H2) en orbite basse pourrait être mis en place dans les cinq prochaines années. De l'eau serait envoyée en passager depuis la Terre dans les volumes non utilisés des lanceurs existants, puis stockée en orbite, électrolysée et séparée, puis O2 et H2 seraient liquéfiés et stockés sous forme cryogénique, puis transférés dans les étages supérieurs des lanceurs. Ceci permettrait d'avancer sur le développement de briques technologiques clefs (électrolyse, liquéfaction, adaptation des étages supérieurs des lanceurs, transfert ergols), de développer des standards d'interopérabilité pour le réapprovisionnement en carburant des lanceurs en orbite, de démontrer et créer un usage commercial à court terme, et donc de motiver l'investissement sur cette nouvelle filière.

« En parallèle, les briques technologiques associées aux chaines de valeur O2/H2O/H2 pourraient être développées, permettant d'envisager une production d'oxygène, puis d'eau et enfin d'hydrogène, en surface lunaire d'ici les années 2030. L'eau, l'oxygène et l'hydrogène pourraient être utilisés sur la Lune pour la survie à la nuit lunaire, pour tout besoin d'énergie, la mobilité et en support de vie, et/ou être transportés dans les différents dépôts en orbite en profitant de la faible gravité lunaire.

« Enfin, ces développements technologiques, pourraient être faits en synergie au plan de transition H2 vert sur Terre puisque l'innovation spatiale permettrait sans doute d'accélérer certains développements terrestres. »

Source : « L'ambition lunaire,

défi stratégique pour l'Europe du XXIe

siècle »,

Livre blanc du groupe « Objectif

Lune » de l'ANRT, 2021.

b) D'autres services en orbite liés à l'utilisation des ressources spatiales

Parmi les très nombreux projets de nouveaux services commerciaux en orbite, la plupart ne sont qu'indirectement liés à l'utilisation des ressources spatiales (via le refueling, par exemple). Certains sont toutefois plus directement concernés.

C'est le cas de la fabrication en orbite (in-space manufacturing), par exemple. La « ressource » principale, ici, est la microgravité, qui permet de fabriquer des alliages métalliques extrêmement homogènes ou de synthétiser des molécules complexes. En France, la start-up Space Cargo Unlimited (SCU, cf. infra) mais aussi Airbus développent des projets en ce sens. À plus long terme, la fabrication et la construction en orbite pourraient également impliquer des matières premières elles-mêmes issues d'autres corps célestes (métaux extraits du régolithe lunaire, etc.).

C. L'UTILISATION DES RESSOURCES IN-SITU (ISRU) : UN ENSEMBLE DE TECHNOLOGIES AU POTENTIEL DISRUPTIF

1. Un essai d'approche systématique

Indispensable à l'établissement d'une présence humaine sur la Lune et à l'exploration de Mars, clé de voûte du développement de nouveaux services commerciaux en orbite, l'utilisation des ressources in situ (ISRU) correspond à un vaste ensemble de ressources, techniques et applications, envisageables à plus ou moins long terme.

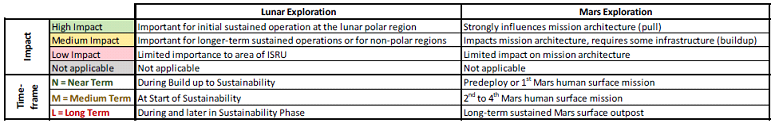

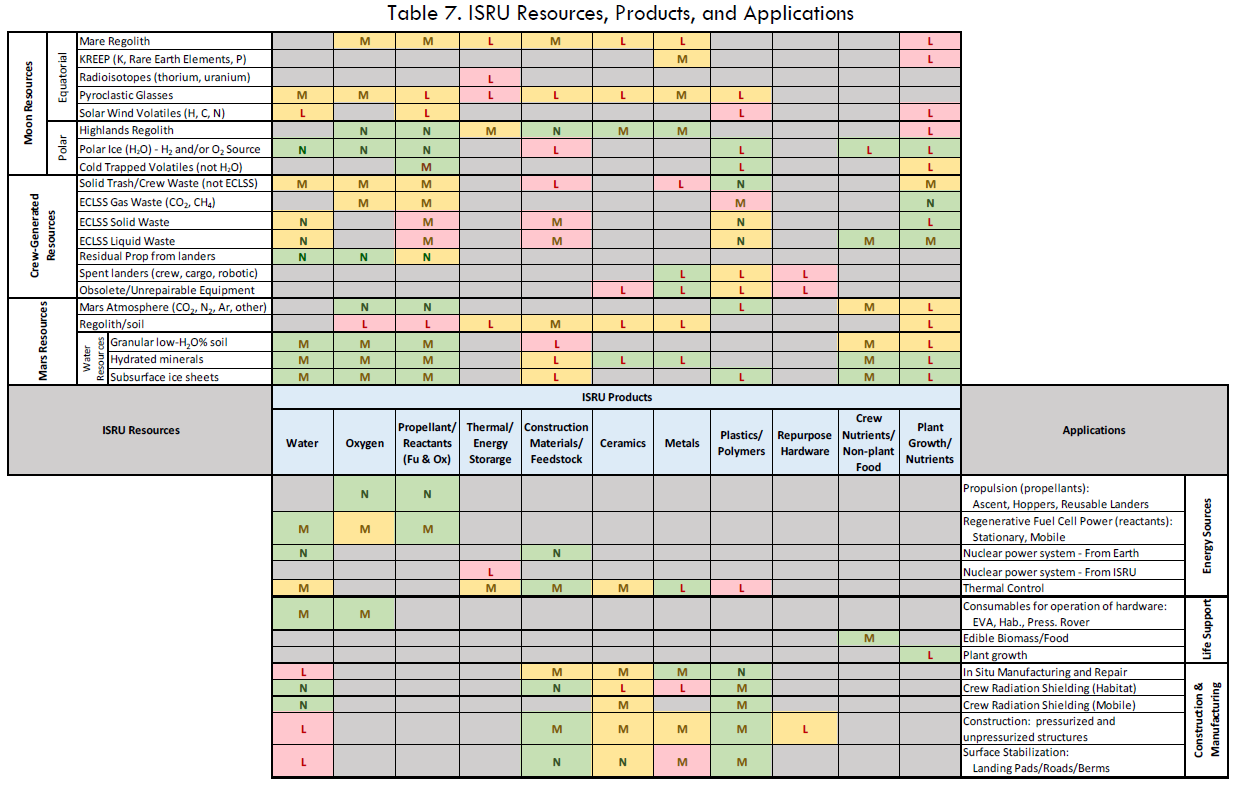

Ce constat a conduit l'International Space Exploration Coordination Group (ISECG), un forum de coopération technique entre agences spatiales55(*), à mettre en place en 2019 un groupe de travail spécifiquement consacré au sujet de l'ISRU, avec pour mission d'identifier et de prioriser les besoins des prochaines missions d'exploration, ainsi que les défis technologiques restant à relever pour y répondre le moment venu et les opportunités de coopération entre agences spatiales et entre industriels. Bien que de nature technique, le travail de l'ISECG témoigne en soi d'une prise de conscience importante, puisqu'il considère l'ISRU comme un ensemble cohérent, défini par ses finalités, au-delà de la diversité de ses technologies, disciplines et acteurs.

Publié en avril 2021, l'ISRU Gap Assessment Report56(*) est le fruit d'un travail de recensement minutieux des ressources, produits et applications envisageables, présentés de façon synthétique dans le tableau ci-après.

Le rapport propose une définition générale de l'ISRU :

« L'ISRU implique tout équipement ou opération qui [...] utilise les ressources locales ou disponibles sur place pour créer des produits ou des services servant à l'exploration robotique et humaine de l'espace et au maintien d'une présence durable, plutôt que de les apporter depuis la Terre.

« L'objectif immédiat de l'ISRU est de réduire drastiquement le coût directement lié à l'envoi d'humains sur la Lune et sur Mars et à leur retour, de viser l'auto-suffisance sur longue durée de bases spatiales habitées permettant de repousser les limites de la recherche scientifique et de l'exploration, et d'ouvrir la voie à la commercialisation de l'espace.

« Pour tirer tous les bénéfices d'une intégration de l'ISRU à l'architecture des missions, les autres systèmes doivent être conçus autour de la disponibilité et de l'utilisation de produits issus de l'ISRU. Par conséquent, l'ISRU constitue une capacité disruptive, et sa conception requiert une approche systématique et une intégration dès l'origine à l'architecture des missions. »

L'une des limites du travail conduit par l'ISECG tient à la définition même de l'ISRU, plus restrictive que la notion d'exploitation des ressources spatiales. En effet, si l'ISRU n'implique pas de limiter a priori le champ des ressources pouvant être utilisées, elle conduit en revanche à ne considérer que les seules applications qui correspondent à un usage sur place, c'est-à-dire dans le cadre d'une mission d'exploration et afin de répondre à ses propres besoins, ou éventuellement pour un usage ailleurs dans le milieu spatial (refueling, etc.), mais pas sur Terre.

L'exploitation de ressources à des fins commerciales extérieures à la mission elle-même n'entre donc pas dans le champ de l'ISRU stricto sensu, ce qui exclut, entre autres, l'extraction de métaux rares sur des astéroïdes, sur la Lune ou sur Mars pour des applications terrestres. L'exercice de définition atteint ici ses limites, dans la mesure où les technologies sont en grande partie les mêmes, non seulement pour l'extraction des ressources en tant que telle, mais aussi pour les autres aspects de la mission (transport, stockage, analyses, télécommunications, énergie, etc.).

En outre, des modèles économiques « mixtes » devraient émerger, rendant la distinction entre ISRU et non-ISRU quelque peu artificielle. La fabrication en microgravité sur des stations orbitales en donne un bon exemple : à quelle catégorie faudrait-il rattacher un alliage issu à la fois de métaux terrestres et lunaires, ou servant à la fois à des applications dans l'espace et sur Terre ?

Ces remarques ne remettent pas en cause l'intérêt d'une approche systématique du sujet. Les développements qui suivent reviennent donc de façon transversale, quoique non exhaustive, sur les différentes ressources et technologies concernées par l'exploitation des ressources spatiales.

2. Les ressources : de quoi parle-t-on ?

a) Les ressources physiques naturelles : eau, gaz et minéraux

D'une manière générale, la notion de « ressource spatiale » n'est pas limitative : tout peut a priori constituer une ressource, dès lors que son utilisation répond à un besoin et qu'il existe une technologie permettant de l'exploiter. En pratique, toutefois, le terme fait principalement référence aux ressources naturelles qui se trouvent sur les autres corps du Système solaire57(*) comme la Lune, Mars, les autres planètes et leurs satellites, les astéroïdes, les comètes, etc.

En fonction de leur localisation et de leurs caractéristiques physiques et chimiques, on peut les regrouper en quatre grandes catégories :

- l'eau, présente en particulier sous forme de glace à la surface de la Lune et de Mars, mais aussi sous forme gazeuse, voire liquide - détecter sa présence est l'un des objectifs de la mission JUICE de l'ESA (cf. infra). Comme sur la Lune, les zones ombragées en permanence (PSR) des autres corps du Système solaire, surtout sur ceux dépourvus d'atmosphère, pourraient être propices à la concentration d'eau glacée. Si la Lune compte un nombre exceptionnel de PSR, d'autres ont été détectées sur Mercure ou sur Cérès (le cratère Juling par exemple) ;

- les composés volatils apportés par les vents solaires : hydrogène, hélium, carbone, azote, etc. Ils se trouvent en surface à des concentrations variables, l'existence d'une atmosphère ou d'une activité géologique étant déterminante ;

- les composés atmosphériques : trois des quatre planètes telluriques du Système solaire sont dotées d'une atmosphère58(*) (la Terre, Mars et Vénus, mais pas Mercure), ainsi que plusieurs satellites et planétoïdes (Titan, Encelade, Triton, Europe, Io, etc.). On y retrouve à peu près les mêmes éléments, mais dans des proportions très variables ;

- les minéraux, et notamment les métaux, extraits du sol ou des roches des autres corps célestes.

b) Les ressources d'origine humaine : recyclage et circularité

Les ressources utiles et disponibles pour l'exploration spatiale ne se limitent pas aux ressources physiques « naturelles ». Les déchets produits par l'équipage (composés organiques, rejets de CO2, etc.) et par les activités humaines, en particulier les équipements usagés ou inutilisés (véhicules, électronique, matériaux de construction, etc.) constitueront aussi une ressource précieuse, accessible et complémentaire des ressources naturelles.

Pour ces ressources d'origine humaine, le défi technologique n'est pas celui de l'extraction, mais celui du recyclage, de la réutilisation, de la réparation et de la circularité en général, via des systèmes dont l'efficacité conditionnera le degré d'autosuffisance des futures bases spatiales. Pour la plupart, ces technologies ne sont ni nouvelles, ni spécifiques : elles sont par exemple développées et améliorées de façon continue à bord de la Station spatiale internationale (ISS), et bénéficient d'importantes synergies avec leurs équivalents terrestres59(*), même si leur adaptation au contexte d'une base permanente à la surface de la Lune ou de Mars constitue en soi un défi technique important. Par exemple, on estime qu'il sera nécessaire d'atteindre un taux de recyclage de l'eau d'au moins 80 % pour assurer la viabilité d'une base lunaire ou martienne, y compris si elle est disponible sur place.

L'enjeu du recyclage concerne aussi l'espace orbital, où satellites en fin de vie, étages de fusées et autres déchets et débris constituent autant de « ressources spatiales » potentielles à utiliser - pour autant que les investissements soient réalisés pour développer les technologies nécessaires. La réutilisation pourrait se faire de plusieurs manières :

- localement, via la réparation ou le réemploi de matériaux ou de composants usagés sur un même objet, comme cela se pratique déjà sur l'ISS ou dans les vols habités mais en élargissant les possibilités (intervention sur des satellites, recyclage des métaux, etc.) ;

- en orbite, après recyclage de la matière première et réutilisation à des fins de construction ou de fabrication ;

- à la surface de la Lune, les déchets et débris orbitaux étant alors collectés, déposés sur la Lune puis transformés en vue de leur réutilisation ou réexpédition, plutôt qu'abandonnés ou désorbités.

Comme le refueling ou l'extension de la durée de vie des satellites, la réutilisation des débris pourrait ainsi contribuer à réduire drastiquement l'encombrement spatial.

c) Les ressources rares au sens large

Enfin, en retenant une définition encore plus large fondée sur la théorie économique, on peut considérer comme des « ressources spatiales » les éléments suivants, dès lors qu'ils sont caractérisés par leur rareté :

- l'espace utile effectif à la surface des corps célestes, qui peut être très restreint (cf. infra) : sites d'atterrissage et de décollage, lieux suffisamment ensoleillés, proximité des ressources et autres points d'intérêts, etc. ;

- les orbites et les fréquences de télécommunication, ressources rares par excellence, et régulées à ce titre (attribution des fréquences, immatriculation des satellites, gestion du trafic, etc.) ;

- tout autre ressource limitée contribuant à la mission spatiale, y compris en amont : budget, disponibilité du lanceur, créneaux de lancement, temps utile de chaque astronaute, formation, etc.

Si ces raisonnements sont tout à fait valables sur le plan théorique, ils sont aussi d'application très générale et conduisent, en pratique, à perdre de vue les enjeux spécifiques du sujet, qui se concentrent sur l'extraction des ressources naturelles et ses implications. Tous ces enjeux demeurent cependant indissociables : il n'est pas envisageable, par exemple, d'établir une unité d'exploitation du régolithe dépourvue de télécommunications.

3. Les technologies

a) L'extraction des ressources : une chaîne de valeur en six étapes

Si l'exploitation des ressources spatiales ouvre des perspectives à la fois nombreuses et crédibles, aucune application concrète n'existe encore à ce jour, sinon sous la forme de prototypes et autres démonstrateurs, principalement sur Terre. Or les défis technologiques à relever se trouvent à tous les niveaux de la chaîne de valeur et impliquent des investissements et des efforts de R&D dans de multiples domaines.

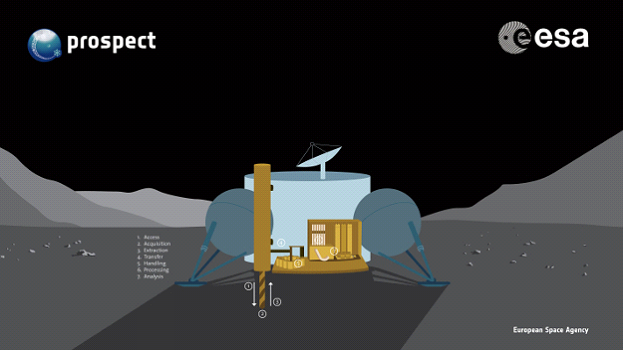

Si l'on s'en tient au cas de l'exploitation des ressources minérales, cette chaîne de valeur comprend, de façon simplifiée, six grandes étapes60(*) :

|

Accès |

1° La prospection : recherche et identification de la matière première, caractérisation physique et chimique, estimation de sa présence et de sa variabilité dans l'environnement immédiat, etc. C'est la seule étape qui, sur place, a déjà commencé ; 2° L'extraction de la matière première, par la transposition des techniques de l'industrie minière ; |

|

Transformation |

3° La préparation de la matière première par différents procédés physiques ou chimiques pour séparer les composés utiles du reste : broyage, concassage, raffinage, filtrage, etc. Les composés ciblés étant souvent présents à des concentrations très faibles, les installations devront être dimensionnées pour traiter des quantités très importantes de matière première puis de déchets ; 4° La production, c'est-à-dire la transformation à proprement dite de la matière première en produit utilisable dans le cadre de l'ISRU, là encore au moyen de divers procédés : réduction chimique, électrolyse, réaction de Sabatier, etc. |

|

Logistique |

5° Le transport aux différents stades de la chaîne : l'enjeu majeur est ici le recours à grande échelle à des rovers autonomes ou semi-autonomes à la fois fiables et capables d'opérer de façon continue pendant de longues périodes dans un environnement hostile ; 6° Le stockage aux différents stades de la chaîne de valeur, qui représente un défi technique majeur compte tenu de l'hostilité de l'environnement, de la volatilité voire de la dangerosité de certains gaz61(*), et des conséquences majeures d'une perte ou d'un accident. |

b) Les applications : l'exemple de la construction

L'exploitation des ressources spatiales, une fois celles-ci extraites et transformées, ouvre la voie à de nombreux usages, dont les principaux sont évoqués au fil du présent rapport. D'autres, encore insoupçonnés, pourraient apparaître par la suite, surtout si le marché demeure ouvert aux acteurs innovants. On s'en tiendra donc ici à un exemple, celui de la construction à partir des ressources locales.

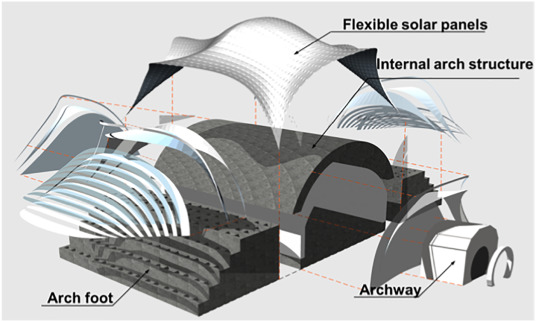

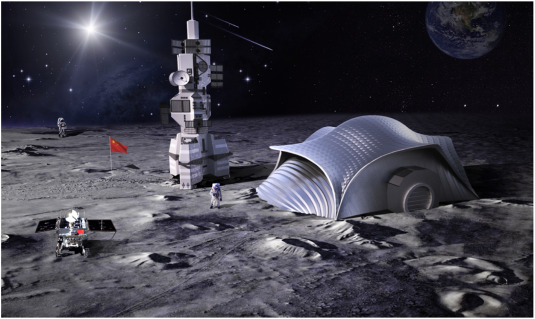

Il s'agit, d'abord, d'une priorité dans le cadre de l'ISRU stricto sensu, c'est-à-dire pour les missions d'exploration de la Lune puis de Mars, avec le régolithe pour principale ressource.

Comme on l'a vu, celui-ci peut être utilisé directement, pour la construction d'infrastructures (aires d'atterrissage, pistes pour les rovers, remblais, réservoirs, etc.) et pour la protection de l'équipage contre les radiations62(*) et les autres risques environnementaux (température, vent, micrométéorites, etc.). Si ce rôle de protection peut être rempli par des galeries souterraines, ou par le simple dépôt de matériaux bruts par des engins mécaniques, la plupart des scénarios envisagent plutôt de transformer le régolithe en matériau de construction à proprement parler.

Vue d'artiste d'un module d'habitation lunaire

protégé par une couche de

régolithe

déposée par impression 3D. Source :

Foster & Partners (concours ESA 2013).

Deux technologies semblent ici particulièrement prometteuses, et pourraient être combinées afin de compenser leurs limites respectives : les briques de régolithe et l'impression 3D.

Les briques de régolithe peuvent être obtenues par frittage, un procédé usuel63(*) qui consiste à chauffer un matériau (la poudre de régolithe) par un apport d'énergie (laser, micro-ondes, etc.), sans aller jusqu'à la fusion d'au moins un de ses composants, ses grains étant alors soudés entre eux par les composants fondus. Les oxydes métalliques présents dans le régolithe lunaire comme martien constituent à cet égard un avantage précieux.

Un autre procédé consiste à fabriquer ces briques à partir d'un « béton », soit un mélange de granulats, de sable et d'eau, agglomérés par un liant hydraulique (le plus souvent du ciment). Compte tenu de la faible disponibilité de l'eau sur la Lune, cette technique apparaît surtout pertinente sur Mars, et plusieurs projets de « béton martien » ont déjà été présentés.

Quel que soit le procédé, toutefois, il devrait être difficile d'obtenir des matériaux présentant les caractéristiques requises (résistance mécanique, isolation, protection contre les radiations, etc.) sans l'ajout d'adjuvants, qu'il faudrait alors apporter depuis la Terre, ce qui rend ces solutions moins avantageuses dans le cadre de l'ISRU. Cela dit, l'opposition entre ressources locales et ressources apportées n'est pas un obstacle indépassable.

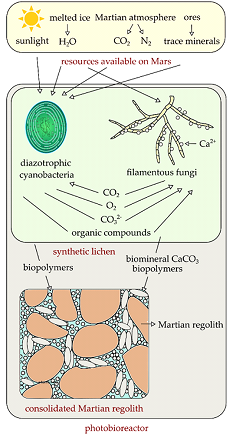

Ainsi, un projet lauréat 2023 du programme NIAC de la NASA porte sur des briques de régolithe martien « auto-fabriquées » grâce à des bactéries ou des champignons capables de se développer sur Mars, les biominéraux et polymères naturellement fabriqués par ces organismes servant de liant (colle) à l'ensemble64(*).