C. DES EFFETS AMBIVALENTS SUR NOTRE DÉMOCRATIE

1. La plupart de ces changements ont été démocratiquement décidés

Il est raisonnable de commencer par rappeler que les changements qui ont conduits au renforcement du rôle des juridictions ont été démocratiquement décidés. Il n'y a pas eu de « prise de pouvoir » par les juges : ils usent seulement des prérogatives qui leur ont été attribuées.

La supériorité des traités sur la loi est inscrite dès l'origine dans la Constitution de 1958. Les extensions successives des possibilités de saisine du Conseil constitutionnel, notamment via la QPC en 2008, n'ont pas suscité d'oppositions majeures. C'est le législateur qui a créé les procédures de référé que met en oeuvre le juge administratif.

Tout comme la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, les traités successifs ayant institué l'Union européenne et étendu progressivement ses compétences ont été signés et ratifiés par la France. Le Gouvernement et le Parlement français ont accepté ces évolutions, le cas échéant, après des débats démocratiques approfondis (par exemple, lors de la campagne du référendum de ratification du traité de Maastricht, le 20 septembre 1992).

Le gouvernement français a également accepté le droit européen dérivé. Les représentants du gouvernement français siègent en effet au sein du Conseil où ils négocient le contenu des règlements et des directives. Et si la France s'oppose au principe même d'une initiative législative européenne proposée par la Commission européenne, il est peu probable que cette proposition soit adoptée. En outre, s'ils soutiennent un projet de législation européenne dans son principe tout en ayant des préventions sur l'une de ses dispositions, les diplomates français suivant le dossier peuvent négocier une réserve d'interprétation.

Évoquant la judiciarisation de la vie publique, le professeur Philippe Raynaud a rappelé à raison que « les transformations qui y ont conduit et que certains dénoncent sont le fruit de décisions politiques relativement rationnelles, qui ont été accomplies sans opposition majeure ». Faisant le lien avec la question de l'État de droit, il a ajouté que « les démocraties ont accepté de limiter les pouvoirs des gouvernants ou des législatures afin de mieux garantir les droits des individus ou des citoyens et de protéger la minorité de la tyrannie de la majorité, ou pour éviter des politiques économiques qu'à tort ou à raison on considérait comme aventureuses ».

2. Dans les démocraties modernes, le pouvoir de la majorité est limité par l'État de droit

Le temps où le législateur, exprimant la volonté générale, était souverain, est révolu depuis longtemps. En France, jusqu'à la Cinquième République, le vote de la loi n'était en principe soumis à aucun contrôle juridique. En théorie, le juge contrôlait les actes réglementaires issus de la loi et en garantissait la mise en oeuvre mais ne devait pas « faire la loi ». La réalité était toutefois sans doute déjà plus nuancée. Car la loi ne peut fixer les détails. Portalis affirmait ainsi dès 1804 que « la science du législateur consiste à trouver dans chaque matière les principes les plus favorables au bien commun ; la science du magistrat est de mettre ses principes en action... »

Mais dans les démocraties parlementaires contemporaines, le pouvoir des gouvernements et du législateur est limité par le droit, dans le cadre d'un État de droit.

Comme l'a expliqué Guillaume Tusseau, professeur de droit public à l'institut d'études politiques de Paris, « la démocratie constitutionnelle contemporaine se définit généralement ainsi comme l'association d'un pouvoir politique tirant sa légitimité de l'élection, d'une part, et du respect des valeurs fondamentales, tendanciellement soustraites au jeu politique majoritaire, d'autre part ». En effet, « il faut s'interroger sur le type de société auquel on aspire : s'agit-il d'une société où le vainqueur des élections doit être en mesure de mettre en oeuvre son programme dans son intégralité, sans le moindre obstacle, quitte à en répondre devant les citoyens à l'issue de son mandat ? S'agit-il à l'inverse d'une société où la majorité ne peut pas tout faire mais, du fait de l'existence de freins et de contrepoids, voit ses ambitions par avance limitées ? »

Ce système a été mis en place en Europe en réaction aux horreurs de la Seconde guerre mondiale entre 1939 et 1945. Et parce que, dans ce contexte, le régime nazi, pourtant arrivé au pouvoir en 1933 en respectant les procédures parlementaires, a pu organiser l'extermination de millions d'individus pour ce qu'ils étaient. Comme l'affirmait avec émotion René Cassin, « Quoi qu'en disent les pessimistes systématiques, il y a au moins un continent où un groupe imposant d'États s'est efforcé de tirer les leçons de la deuxième guerre mondiale 206 ( * ) ».

À cet égard, en France, la mise en place du Conseil constitutionnel a constitué une rupture par rapport à notre culture constitutionnelle de la suprématie de la loi. Une deuxième étape déterminante a été franchie avec la décision du 16 juillet 1971 207 ( * ) du juge constitutionnel, lorsqu'il décida, saisi pour la première fois par le Président du Sénat, de contrôler effectivement le respect des droits visés par le Préambule de la Constitution. Ainsi, comme le soulignait récemment le Président du Sénat, « les garanties de l'État de droit sont les conditions d'une démocratie libérale 208 ( * ) ».

Cette notion est désormais omniprésente dans le droit de l'Union européenne, dans les discours politiques et dans nombre d'articles de doctrine. Hélène Gaudin souligne son apparition récente dans la jurisprudence de la CJUE : « la notion d'État de droit constitue en effet une nouveauté dans le droit de l'Union européenne et dans la jurisprudence de la Cour de justice, où elle apparaît en 2018 dans une question des juges de la Cour des comptes portugaise puis plusieurs fois concernant la Pologne, avec une procédure entamée devant la Commission européenne. Cet élément est très important car il me semble constituer un tournant. En effet, pour la première fois, nous voyons un État condamné en manquement pour violation des valeurs de l'Union... » 209 ( * ) .

Son succès, il faut le constater, résulte également de sa polysémie et de ce fait, de sa plasticité, étant désormais « la valeur des valeurs communes », celle qui les englobe toutes.

L'État de droit

L'État de droit est une notion qui trouve ses origines dans l'histoire juridique européenne ; elle fut conceptualisée, à compter du XIXe siècle, sous différents termes, principalement le Rule of Law anglo-saxon et le Rechtsstaat germanique. Si sa définition prête à des débats théoriques, il est au moins possible de dire que l'État de droit n'est pas le gouvernement par les lois, ni le droit limité à des règles, ni la primauté des lois.

Sans que cette définition soit arrêtée, un discours consacré à l'État de droit dans la construction européenne est apparu concomitamment à la chute du bloc soviétique. Le triptyque « droits de l'Homme-démocratie-État de droit » apparaît dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe du 21 novembre 1990.

L'État de droit fait l'objet de normes juridiques internes et internationales . Le Préambule de la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948 mentionne « un régime de droit » comme système de protection des droits de l'Homme. En 2004, Kofi Annan, alors Secrétaire général des Nations unies, avait proposé la définition suivante de l'État de droit : « L'État de droit désigne un principe de gouvernance en vertu duquel l'ensemble des individus, des institutions et des entités publiques et privées, y compris l'État lui-même, ont à répondre de l'observation de lois promulguées publiquement, appliquées de façon identique pour tous et administrées de manière indépendante, et compatibles avec les règles et normes internationales en matière de droits de l'Homme. Il implique, d'autre part, des mesures propres à assurer le respect des principes de la primauté du droit, de l'égalité devant la loi, de la responsabilité au regard de la loi, de l'équité dans l'application de la loi, de la séparation des pouvoirs, de la participation à la prise de décisions, de la sécurité juridique, du refus de l'arbitraire et de la transparence des procédures et des processus législatifs ».

Pour ce qui est de l'Union européenne, l'État de droit n'était pas mentionné dans les traités originels . Sa première mention figure dans le Préambule du traité de Maastricht de 1992. Désormais, l'État de droit est mentionné à deux reprises dans le préambule du traité sur l'Union européenne (TUE), comme « valeur universelle » trouvant sa source dans les « héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe » puis comme « principe » auquel l'Union européenne est attachée. Il est l'une des valeurs communes de l'Union européenne, énoncée à l'article 2 du TUE.

Cette référence signifie que l'Union européenne se définit en tant qu'Union de droit régie par la prééminence du droit au sein de laquelle ses institutions et ses États membres ne peuvent échapper au contrôle de la conformité de leurs actes aux traités.

On peut lui préférer le concept de « prééminence du droit » développé depuis plusieurs années dans la jurisprudence de la CEDH, qui résume la révolution juridique qui a traversé les démocraties parlementaires européennes depuis 1945 pour encadrer l'action du législateur dans un corpus de droits fondamentaux, en donnant à ces derniers une valeur supérieure.

En conséquence, le pouvoir exécutif et le législateur doivent veiller au respect de ces droits immanents lorsqu'ils élaborent leurs projets de normes, afin d'éviter une censure éventuelle du juge, ordinaire, constitutionnel ou européen. De même, au cours des débats parlementaires sur la discussion d'un amendement, il n'est pas rare que le dispositif envisagé soit évalué au regard de sa compatibilité avec les droits concernés. Selon Guillaume Tusseau, le pouvoir juridictionnel doit alors être « compris comme une contrainte qui est anticipée et intériorisée par les acteurs » mais aussi comme « un accompagnement, un guidage, un partage de l'exercice du pouvoir ».

Cette évolution, générale dans l'ensemble des démocraties libérales, a permis une extension sans précédent de la reconnaissance des droits individuels.

3. Ce sont les citoyens qui saisissent le juge : une tension entre la défense des droits de l'individu et la poursuite de l'intérêt général ?

Plusieurs interlocuteurs entendus par la mission, les syndicats de magistrats judiciaires notamment, ont souligné que la justice ne s'autosaisissait jamais et qu'elle se contentait de répondre aux requêtes des citoyens. Les juridictions ne cherchent pas à étendre leur pouvoir mais elles sont tenues de répondre aux sollicitations nombreuses et variées de la société. Le professeur Laurence Burgorgue-Larsen a rappelé devant la mission que « les juridictions ne sont pas proactives, mais réactives. De fait, de plus en plus de questions politiques, économiques ou sociales leur sont déférées ».

Le fait que les citoyens se tournent vers les juridictions confère à ces dernières une forme de légitimité, complémentaire de la légitimité qu'elles tirent de la Constitution, de la loi ou des traités qui fixent leurs missions.

a) Une activité soutenue des juridictions

Chaque année, les juridictions civiles, sociales et commerciales rendent plus de deux millions de décisions, auxquelles s'ajoutent plus de 800 000 décisions rendues par les juridictions pénales et de l'ordre de 250 000 décisions rendues par les juridictions administratives. Ces chiffres nous rappellent que la judiciarisation de la vie publique n'est qu'un aspect d'un mouvement plus global de judiciarisation de la société : les particuliers, les entreprises, les associations se tournent davantage vers les tribunaux pour obtenir une solution à leur différend ou pour demander réparation.

Si l'on considère les seules juridictions suprêmes, qui sont les plus susceptibles de rendre des décisions productrices de normes, l'activité est également considérable, la Cour de cassation rendant chaque année plus de 20 000 décisions et le Conseil d'État autour de 10 000.

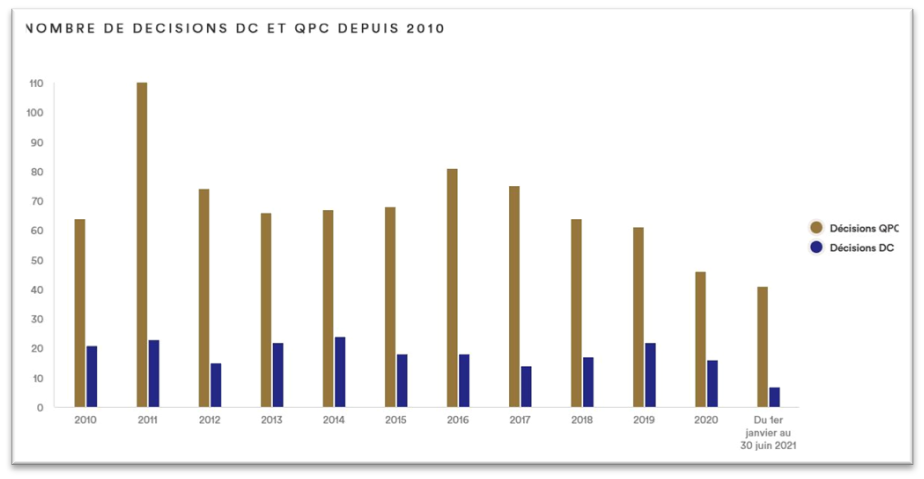

L'activité du Conseil constitutionnel est plus réduite (quelques dizaines de décisions par an) mais elle a pris un essor important depuis l'introduction de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

Comme l'a fait observer lors de son audition Anne Levade, professeur de droit public à l'Université Paris I - Panthéon Sorbonne, le Conseil constitutionnel statue, quantitativement, beaucoup plus depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 qu'auparavant . Au 1 er janvier 2022, 833 décisions avaient été rendues depuis 1959 au titre du contrôle a priori , quand déjà 960 décisions l'avaient été sur le fondement du contrôle a posteriori , qui n'a pas encore douze ans d'existence 210 ( * ) .

Source : bilan statistique du Conseil constitutionnel, mise à jour du 30 juin 2021 211 ( * )

Ces décisions sont prises à l'occasion d'un contentieux et la question est soulevée à l'initiative d'une des parties au procès. Ce sont donc bien les citoyens qui se sont saisis de ce nouvel outil pour faire valoir leurs droits fondamentaux .

Le taux de censure 212 ( * ) n'est pas négligeable : il est de 32,31 % pour les décisions QPC (dont 14,44 % de non-conformité totale) sur la période 2010 au 30 juin 2021 ; et de 46,29 % (dont 2,45 % de non-conformité totale) pour les saisines DC de 1958 à la même date.

Concernant la Cour européenne des droits de l'homme , le nombre de requêtes qu'elle reçoit se chiffre en dizaines de milliers chaque année (41 700 requêtes en 2020, 44 250 en 2021). Le défi qu'elle doit relever consiste donc à parvenir à gérer ce flux.

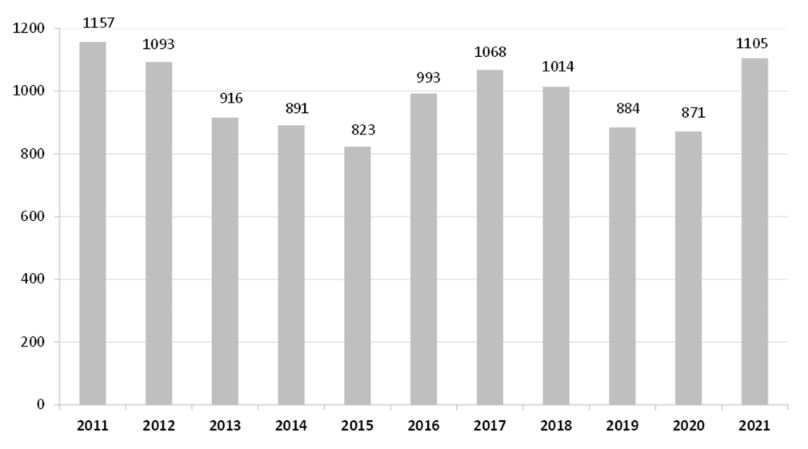

La grande majorité des requêtes (37 289 en 2020, 32 961 en 2021) sont déclarées irrecevables ou rayées du rôle à la suite d'un règlement amiable par exemple. Depuis 2004, la Cour a institué la technique de « l'arrêt pilote » qui lui permet, lorsqu'un nombre important de requêtes découle de la même cause, de traiter l'une de ses affaires par priorité, d'identifier l'éventuel dysfonctionnement dans les législations internes et de donner des indications claires aux gouvernements concernés. Cette procédure a été encore affinée en 2021. Un grand nombre d'affaires sont jointes, plusieurs affaires étant ainsi tranchées par un même arrêt : en 2021, 1 105 arrêts ont été rendus, correspondant à 3 131 requêtes, après que 871 arrêts correspondant à 1 901 requêtes ont été rendus en 2020

En conséquence, la CEDH est parvenue à baisser son « stock » de requêtes pendantes (de moitié en dix ans) et a donné une réalité au principe de subsidiarité.

Nombre d'arrêts rendus par la CEDH depuis 2011

Source : CEDH, analyse statistique 2021

Comme la Cour de justice de la République, la CEDH a reçu un nombre record de requêtes dans le contexte de la crise sanitaire. Elle a rendu le 7 octobre 2021 une décision d'irrecevabilité (décision Zambrano c. France ) à l'encontre de 18 000 requêtes standardisées, déposées à l'initiative d'un maître de conférences en droit à l'université de Montpellier, en raison notamment du non-épuisement des voies de recours internes qui est une condition de sa saisine. La Cour a critiqué le caractère abusif de cette démarche, estimant qu'elle « vise délibérément à nuire au mécanisme de la Convention et au fonctionnement de la Cour ».

L'activité de la Cour de justice de l'Union européenne est plus réduite, bien qu'elle porte sur des matières plus diversifiées, puisque la Cour de Luxembourg rend environ 800 arrêts chaque année. Le Tribunal de première instance rend un nombre de décisions voisin.

Activité du Tribunal de première instance

et de la cour de justice de l'Union européenne

Affaires introduites

et clôturées (2016-2020)

|

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

||

|

Tribunal de première instance |

Affaires introduites |

974 |

917 |

834 |

939 |

847 |

|

Affaires clôturées |

755 |

895 |

1009 |

874 |

748 |

|

|

Cour de justice de l'Union européenne |

Affaires introduites |

692 |

739 |

849 |

966 |

735 |

|

Affaires clôturées |

704 |

699 |

760 |

865 |

792 |

Il est à noter que les juridictions françaises interrogent peu la CJUE par la voie de questions préjudicielles : en 2019 et 2020, sur les 1193 décisions de renvoi préjudiciel prises par l'ensemble des juridictions des États membres, 61 décisions seulement émanaient des juridictions françaises. On peut supposer que la position d'État fondateur de la France a favorisé une acculturation au droit européen qui rend moins souvent nécessaire d'interroger la CJUE que dans des États ayant plus récemment adhéré.

b) La judiciarisation résulte de mutations sociales profondes

La judiciarisation des rapports sociaux, et partant de la vie publique, a des causes profondes dont l'analyse détaillée appellerait un véritable travail sociologique que la mission n'avait pas vocation à conduire. On peut cependant avancer, à grands traits, quelques principaux éléments d'explication.

Le procureur général près la Cour de cassation, François Molins, a d'abord insisté devant la mission sur la « juridicisation » des rapports sociaux, qui conduit à faire trancher par les tribunaux, en appliquant une règle de droit, des litiges qui auraient autrefois été résolus en faisant appel à des formes traditionnelles de médiations des différends. Il a également rappelé que l'État avait connu, après 1945, une extension considérable de ses domaines d'intervention, en raison notamment de la constitution de l'État-Providence, ce qui multiplie les occasions de contester en justice des décisions prises par les pouvoirs publics.

Le juge est perçu par les citoyens comme un « tiers impartial », pour reprendre l'expression de René Cassin, à l'écart du jeu politique partisan, qui peut apporter une réponse à toutes les difficultés, qu'elles soient personnelles, familiales, nationales...Pour la Première présidente de la Cour de cassation, Chantal Arens, « il est indéniable que les citoyens saisissent nos juridictions pour régler toutes les difficultés, litiges et conflits, auxquels ils sont confrontés au quotidien » 213 ( * ) .

Certains auteurs pointent les transformations sociologiques qui ont affecté le corps des magistrats. Dans les différents travaux qu'elle a consacrés à la question, Violaine Roussel indique que, jusqu'au milieu du XX e siècle, magistrats et hommes politiques appartenaient au même univers de notabilité locale, ce qui pouvait les conduire à se protéger dans une certaine mesure. Cette proximité se serait érodée avec la création de l'École nationale de la magistrature (ENM), qui a favorisé l'accès à la profession de candidats aux profils plus diversifiés. Ce contexte pourrait expliquer que les magistrats hésitent moins à poursuivre et condamner des personnalités politiques 214 ( * ) .

Concernant la juridiction administrative, a été évoquée lors des auditions l'idée que la diminution de la part des recrutements effectués par la voie de l'École nationale d'administration (ENA) aurait pu favoriser une approche qui est davantage celle de « techniciens du droit public », au détriment d'une prise en compte de considérations plus larges d'intérêt général.

S'agissant de la pénalisation de la vie politique, le professeur Cécile Guérin-Bargues met en avant des « mutations sociétales déjà anciennes », notamment la montée en puissance de la figure de la victime, favorisée, sur le plan juridique, par la prolifération des incriminations et par l'affirmation d'un nombre croissant de droits individuels qui érigent chacun en victime potentielle, dans le contexte d'une société individualiste, foncièrement adverse au risque, et qui tend à faire de la sécurité la première de ses exigences. En cas de catastrophe naturelle ou d'accident industriel, la société accepte de moins en moins la fatalité ou l'aléa et recherche des responsables.

c) Une conséquence de la crise démocratique ?

Le professeur Philippe Raynaud a invité la mission à s'interroger « sur le lien existant entre le développement du présidentialisme sous la V e République et l'invasion des juridictions dans la vie publique ». À ses yeux, « ces phénomènes constituent les deux faces d'une réalité semblable ».

Il est vrai que le fonctionnement des institutions de la V e République rend difficile la mise en cause de la responsabilité politique des gouvernants, ce qui peut inciter à les mettre en cause devant les tribunaux. La motion de censure ne peut ainsi viser que le Gouvernement dans son entier, et non un ministre individuellement. Et depuis 1958, seule une motion de censure a été adoptée, en 1962. En revanche, depuis le début des années 1990 et la jurisprudence « Bérégovoy-Balladur », il est d'usage qu'un ministre démissionne en cas de mise en examen 215 ( * ) . Il est devenu de ce fait plus aisé pour un juge d'instruction d'obtenir la démission d'un ministre que pour le Parlement.

Comme par un phénomène de « vases communicants », la difficulté à mettre en cause la responsabilité politique des dirigeants se traduit donc peut-être par une recherche plus fréquente de leur responsabilité pénale. En 2008, notre ancien collègue et professeur de droit Hugues Portelli insistait déjà sur le déséquilibre du système institutionnel français, où le pouvoir est concentré aux mains des exécutifs, nationaux ou locaux, et insuffisamment compensé par une véritable responsabilité politique. Il notait que « la responsabilité pénale, qui est la seule, par sa dimension publique et passionnelle, à rivaliser avec la responsabilité politique défaillante, devient ainsi, chaque fois que cette impunité devient trop flagrante, le moyen de compenser ce déséquilibre » 216 ( * ) .

L'Allemagne symbolise cette notion de vases communicants : sa démocratie « très parlementaire » ne connaît pratiquement pas de mise en cause de la responsabilité pénale des gouvernants. Et si par extraordinaire une plainte est déposée, elle sera le plus souvent considérée comme un non sujet par la sphère médiatique de nos voisins

Dans un système politique structuré par le clivage entre majorité et opposition qui laisse peu de place à la négociation et au compromis, la difficulté pour les formations politiques minoritaires de peser dans le processus décisionnel peut, de même, les encourager à saisir la justice pour prolonger leur combat politique dans le prétoire. La possibilité donnée depuis 1974 à soixante députés ou soixante sénateurs de saisir le Conseil constitutionnel est une faculté dont se sont saisis les groupes d'opposition, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de saisines. Au niveau local, on observe également une tendance chez les élus d'opposition à saisir la justice administrative pour contester des délibérations, voire à porter plainte pour mettre en cause l'exécutif local ou pour contester la gestion antérieure après une alternance.

Plus généralement, on peut avoir le sentiment que la défiance de nombre de nos concitoyens vis-à-vis des élus les conduit à se tourner vers les tribunaux pour faire avancer les causes qui leur sont chères, au détriment de formes plus classiques d'engagement politique. La judiciarisation peut ainsi être vue autant comme une cause que comme une conséquence de la crise démocratique et du déclin de l'engagement politique.

C'est dans le domaine de la protection de l'environnement que cette évolution est la plus nette, avec l'action emblématique de l'Affaire du Siècle. Cette action est portée par quatre organisations - Notre Affaire à tous, la Fondation pour la Nature et l'Homme, Greenpeace France et Oxfam France - qui ont d'abord lancé une pétition qui a rapidement recueilli plus de deux millions de signatures. Puis ces organisations ont saisi le tribunal administratif de Paris afin de faire condamner l'État en raison de son action insuffisante pour lutter contre le changement climatique.

Dans le domaine de la lutte contre la corruption, l'association Anticor, qui comptait parmi ses fondateurs en 2002 le juge Éric Halphen, consacre également l'essentiel de son activité à porter devant la justice les affaires dont elle a connaissance. Elle mène aussi une activité de plaidoyer afin de renforcer notamment la lutte contre la délinquance économique et financière.

De manière plus conjoncturelle, il est vraisemblable que la succession des états d'urgence , antiterroriste puis sanitaire, en entravant les modes habituels d'expression collective, de discussion et de contestation , a pu inciter les citoyens à se tourner vers la justice pour exprimer leur mécontentement ou leurs revendications, soit de manière individuelle soit dans le cadre d'une action plus concertée. Les juges ont dans ce contexte joué leur rôle de contre-pouvoir en contrôlant la conformité des mesures prises, souvent dans des délais très courts, à nos principes fondamentaux.

Un recours aux régimes d'état d'urgence plus exceptionnel favoriserait un fonctionnement institutionnel classique, dans lequel le gouvernement gouverne, le parlement légifère et le juge par effet de bord est lui-même moins fréquemment saisi. Un régime d'état d'urgence est toujours un dessaisissement, au moins partiel, du Parlement, une entorse supplémentaire au principe de séparation des pouvoirs.

d) Défense des droits individuels et poursuite de l'intérêt général

La judiciarisation de la vie publique s'explique, pour partie, par l'augmentation du nombre de recours qui visent à mieux garantir les droits fondamentaux. Les avocats jouent un rôle dans cette évolution : comme l'a indiqué le Conseil national des barreaux (CNB), ils « utilisent le droit et toutes les voies de recours pour faire respecter les principes fondamentaux tant en France qu'en Europe ». Le recours aux tribunaux peut parfois s'avérer nécessaire pour que ces droits fondamentaux ne restent pas théoriques mais deviennent effectifs. En ce sens, la judiciarisation constitue un progrès.

L'approfondissement constant de la protection des droits fondamentaux ne peut-il cependant aboutir à réduire la capacité du pouvoir politique à mettre en oeuvre des politiques publiques efficaces, au service de l'intérêt général ? C'est la thèse défendue de façon convaincante par le philosophe Marcel Gauchet, notamment dans son ouvrage La démocratie d'une crise à l'autre 217 ( * ) .

Dans cet ouvrage, Marcel Gauchet défend l'idée que les démocraties libérales ont atteint un point d'équilibre pendant la période 1945-1975, correspondant aux Trente Glorieuses, mais que cet équilibre a depuis été rompu, sous l'effet des progrès de l'individualisme et de la place prise par le droit. Il évoque l'émergence d'une « démocratie des Droits de l'homme » qui aurait supplanté le modèle classique de la démocratie libérale.

Alors que la démocratie est traditionnellement un mode d'organisation politique qui permettait aux individus d'agir collectivement, la démocratie des Droits de l'homme est menacée par l'ineffectivité : plus ses principes règnent, moins elle a de prise sur les choses. Elle s'oppose au politique, parce qu'elle pose la liberté des personnes comme contradictoire avec le pouvoir dans son principe le plus général . Alors que les peuples souhaitaient, au début du XX e siècle, se saisir du pouvoir, pour le meilleur et pour le pire, ils aspirent aujourd'hui à accomplir la liberté en se délivrant du pouvoir. L'esprit de liberté dans la période contemporaine vise une liberté privée qui veut s'accomplir en se retirant de l'histoire et en s'abstrayant autant que possible d'un cadre politique.

Nos sociétés seraient ainsi victimes d'une illusion : celle de l'impouvoir, si l'on retient la face négative du phénomène, ou, si l'on retient son aspect positif, l'illusion que les sociétés sont faites pour fonctionner de manière autorégulée, avec le moins de politique possible. Ce fonctionnement autorégulé, élargi de proche en proche à l'échelle mondiale, aurait comme perspective la dissolution du politique dans le marché mondial.

Le débat entre les tenants de droits subjectifs et de droits objectifs a un bel avenir devant lui et admettons que, depuis la Révolution, notre pays s'inscrit dans une longue tradition de droits subjectifs.

4. Des excès à corriger pour préserver l'efficacité de l'action publique

a) Certaines décisions du juge sont contestées lorsqu'elles paraissent, en opportunité, se substituer aux pouvoirs publics

Si le juge fait évoluer son interprétation en fonction des changements dans la société , comme l'a rappelé André Potocki, conseiller honoraire à la Cour de cassation, lors de son audition devant la mission, son rôle « n'est pas d'ériger des obstacles sur la route des réformes, mais de s'assurer qu'elles sont conformes au droit », comme l'affirmait le vice-président du Conseil d'État, Didier-Roland Tabuteau, lors de son audition par la mission d'information.

Pour autant, certaines décisions récentes par lesquelles le juge administratif s'est prononcé dans le champ économique et environnemental sont très discutées car le juge paraît avoir fait évoluer son office , autrefois limité au contrôle des actes administratifs , à celui des politiques publiques .

Dans le champ social , après avoir suspendu en juin 2021 218 ( * ) la réforme de l'assurance-chômage fixant de nouvelles règles de calcul de l'allocation, au motif que les conditions du marché du travail n'étaient pas réunies pour atteindre « l'objectif d'intérêt général poursuivi » par le Gouvernement de réduction du recours aux contrats courts, le juge des référés du Conseil d'État a finalement validé en octobre de la même année 219 ( * ) , le décret en cause , considérant qu'« une évolution favorable est observée depuis plusieurs mois , la tendance générale du marché de l'emploi ne constitue ainsi plus un obstacle à la mise en place de la réforme » 220 ( * ) .

Ces décisions ne manquent pas d'interroger sur l'office du juge des référés . Pour suspendre le décret, il a estimé qu'il existait un « doute sérieux » sur sa légalité, en raison d'une erreur manifeste d'appréciation du Gouvernement dans la fixation de la date d'entrée en vigueur des nouvelles modalités de calcul du salaire journalier de référence. Le rapporteur s'interroge sur la légitimité du juge pour décider que la situation économique n'est pas propice à l'entrée en vigueur de telle ou telle réforme. La frontière entre le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation et le contrôle en opportunité de la décision publique apparait bien ténue .

Entendu par la mission, le président de la section du contentieux du Conseil d'État, Christophe Chantepy, n'a pas dissipé cette impression. Il a indiqué que « à la date choisie pour l'entrée en vigueur de la réforme, le 1 er juillet 2020, la situation de l'emploi était encore incertaine, même si les prévisions commençaient à laisser entrevoir une embellie. De plus, les études économiques montraient que le frémissement de l'emploi se ferait surtout dans les secteurs qui avaient le plus recours aux contrats courts, à savoir la restauration, le tourisme ou l'hôtellerie ». En revanche, trois mois plus tard, « le juge a estimé que, compte tenu de l'amélioration notable de la situation de l'emploi, il n'y avait plus de problème d'adéquation entre l'objectif fixé par le Gouvernement et la mesure qui consistait à moins bien indemniser les chômeurs ayant connu une carrière « hachée » pendant la période de référence ». Ces explications donnent le sentiment que le juge administratif a substitué, dans des délais très courts, son appréciation de la situation économique à celle du Gouvernement. Et l'idée d'une « erreur manifeste » ne convainc guère puisque le juge administratif a été obligé de convenir, seulement trois mois plus tard, que la réforme était finalement adaptée à la situation économique... Le Gouvernement aurait-il seulement eu le tort de se situer dans une démarche un peu plus prospective que le Conseil d'État et d'anticiper sur le trimestre suivant ?

Sur le fond, cette réforme demeure bien sûr contestable. La présidente de la mission, Cécile Cukierman, a eu l'occasion de dénoncer la baisse des prestations qui en résulte pour les demandeurs d'emploi, qui risque de paupériser ceux pour qui le retour à l'emploi est le plus difficile. L'enjeu ici est simplement de savoir s'il revient au juge de s'opposer à une telle réforme ou si l'opposition doit être de nature politique ou sociale (grèves et manifestations étant des modes d'expression parfaitement légitimes en démocratie).

En matière environnementale , appelé pour la première fois à se prononcer dans l'affaire Grande-Synthe sur le respect par l'État de ses engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le Conseil d'État a annulé le refus de l'État de prendre de nouvelles mesures pour y parvenir et enjoint au Gouvernement, par sa décision au fond du 1 er juillet 2021 221 ( * ) , de prendre ces mesures supplémentaires d'ici le 31 mars 2022 pour atteindre l'objectif , issu de l'Accord de Paris, de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % par rapport à 1990, d'ici 2030.

Le juge administratif a dès lors donné 222 ( * ) aux objectifs chiffrés fixés par la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) , l' Accord de Paris , traduits dans un règlement européen 223 ( * ) puis dans la loi nationale 224 ( * ) , une portée juridiquement contraignante et non plus seulement programmatique. Il en résulte l' obligation pour l'État de fixer par voie réglementaire une trajectoire permettant d'atteindre cet objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire national de 40 % entre 1990 et 2030, et de prendre les mesures utiles au respect de cette trajectoire .

Le tribunal administratif de Paris a suivi le même type de raisonnement dans ses jugements des 3 février 225 ( * ) et 14 octobre 226 ( * ) 2021 dans L'Affaire du siècle , pour enjoindre pour la première fois l'État à réparer le préjudice écologique - sur le fondement de l'article 1249 du code civil - causé par le non-respect des objectifs fixés par la France en matière de réduction de gaz à effet de serre. Est concrètement visé le dépassement des émissions de gaz à effet de serre prévues dans le premier budget carbone 227 ( * ) , qui couvrait la période 2015-2018. Le tribunal a ordonné à l'État de compenser le dépassement de ce plafond sur la période 2015-2018 avant le 31 décembre 2022 par des mesures relevant de sa « libre appréciation » . Outre les conventions internationales, le droit de l'Union européenne et les dispositions législatives qui en découlent comme pour l'affaire Grande Synthe , le juge fonde également dans le cas d'espèce cette obligation de l'État sur l' article 3 de la Charte de l'environnement - devoir de prévention des atteintes à l'environnement.

Ces décisions s'inscrivent dans une tendance de fond de renforcement du contrôle du juge sur la mise en oeuvre des politiques publiques environnementales . Le Conseil d'État a en effet condamné l'État, le 4 août 2021 228 ( * ) , à payer une astreinte de 10 millions d'euros 229 ( * ) pour le premier semestre 2021 230 ( * ) faute d'avoir agi suffisamment pour améliorer la qualité de l'air dans plusieurs zones de France , comme le juge l'y avait enjoint en 2020 231 ( * ) sous astreinte , après une première injonction infructueuse en 2017 232 ( * ) .

Comme l'indiquait l'ancien vice-président du Conseil d'État Bruno Lasserre : « La lutte contre le réchauffement climatique ne se limite plus aux déclarations politiques, elle est, dorénavant, une réalité juridique que le juge administratif est prêt à sanctionner » 233 ( * ) .

Contrairement à d'autres cours suprêmes, le Conseil d'État ne s'est pas fondé sur la méconnaissance de droits fondamentaux mais sur des normes spécifiques d'émission découlant des droits international, européen et interne. Toutefois, le contrôle opéré dans Grande Synthe , qualifié par le même ancien vice-président de « contrôle de la trajectoire » 234 ( * ) , comporte une dimension prospective puisque le juge doit alors s'assurer, à la date à laquelle il statue, que les objectifs sont en voie d'être atteints et qu'ils s'inscrivent dans une trajectoire crédible.

Les actions contentieuses dans le monde tendant à contraindre les États

à agir en matière environnementale

Aux Pays-Bas , dans l'affaire Urgenda 235 ( * ) , la Cour suprême a ordonné en décembre 2019 au Gouvernement néerlandais de diminuer de 25 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 d'ici la fin de l'année 2020, se fondant sur les articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales (droit à la vie et droit au respect de la vie privée et familiale).

En Allemagne , la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a jugé le 29 avril 2021 236 ( * ) certaines dispositions de loi fédérale sur la protection du climat non conformes aux droits fondamentaux . Elle a jugé trop faible l'effort consenti à court terme par l'État allemand, qui conduirait à reporter sur la liberté des générations futures - au-delà de 2030 -des contraintes excessives.

En Irlande , la Cour suprême a annulé le 31 juillet 2020 237 ( * ) le plan national de lutte contre le réchauffement climatique , jugé insuffisant et imprécis.

Aux États-Unis, on relève en 2018 une solution opposée dans une affaire AJI P vs State of Washington 238 ( * ) : le juge a conclu que la lutte contre le changement climatique est éminemment politique, que le tribunal n'est donc pas l'enceinte adaptée pour en connaître et qu'il appartient au pouvoir législatif et à l'exécutif de s'en saisir ; il note qu'un plan en faveur du climat nécessite une analyse d'un rapport coûts-bénéfices, la prise en compte d'intérêts contradictoires et la résolution de problèmes complexes, qui ne relèvent pas du pouvoir judiciaire.

S'il fallait résumer la situation, on pourrait être tenté de dire que le juge considère que les pouvoirs publics ont agi trop vite dans le champ social, alors qu'en matière environnementale, il juge l'État trop lent. Dans les deux cas, « le juge détermine le rythme des réformes » comme l'affirme Jean-Éric Schoettl.

Autre illustration, la décision créative du Conseil constitutionnel reconnaissant pour la première fois, dans sa décision QPC du 6 juillet 2018 239 ( * ) , une valeur constitutionnelle à un principe de « fraternité » , le mot de fraternité apparaissant dans la devise de la République, dans le Préambule et à l'article 72-3 de la Constitution 240 ( * ) .

De ce principe découle, selon le Conseil constitutionnel l , « la liberté d'aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national » 241 ( * ) . Dès lors, il a partiellement censuré le délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour d'un étranger en situation irrégulière 242 ( * ) , jugeant notamment que les exemptions humanitaires, qui existaient déjà concernant le délit d'aide au séjour irrégulier, devaient être étendues à l'aide à la circulation ; mais pas pour l'aide à l'entrée , qui fait par nature naître une situation illicite, ce qui est la partie de cette décision à laquelle ses différents interprètes accordent souvent le moins d'attention. Dans ces conditions, en réprimant cette aide, le législateur n'avait pas opéré une conciliation équilibrée entre « le principe de fraternité et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public ».

Pour Bertrand Mathieu, conseiller d'État en service extraordinaire et professeur à l'École de droit de la Sorbonne de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, le juge constitutionnel s'est placé d'un point de vue moral pour déterminer un volet de la politique d'immigration, excédant le champ d'application de la Constitution.

La mission a été sensible à l'analyse développée par François Seners lors de son audition par la commission des lois le 23 février 2022 243 ( * ) : « Un mot n'a pas forcément valeur de droit positif . Si j'écris « liberté », je peux composer un magnifique poème, mais je ne pose pas une règle de droit. Si j'écris que la liberté permet de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, j'énonce une règle normative. Concernant la fraternité, le mot apparaît trois fois dans la Constitution : dans la devise de la République, ainsi que dans des dispositions portant sur l'outre-mer, dans lesquelles la fraternité est qualifiée d'« idéal ». Cela en fait-il pour autant un principe à valeur constitutionnelle ? C'est ce qu'a décidé le Conseil constitutionnel. Je n'y suis en rien opposé par principe. Cependant, la question ne faisait pas consensus, et il n'était pas illégitime que le Conseil constitutionnel renvoie la question au constituant » .

Là encore, il ne s'agit pas de contester sur le fond de la décision du Conseil, qui peut être jugée excellente en opportunité mais de réfléchir à la légitimité du Conseil à consacrer un nouveau principe à partir d'une base textuelle si mince. Comme le relevait le Président du Sénat, le juge constitutionnel a fait d'une « devise ou d'un idéal commun, sans support législatif », un principe faisant « obstacle à la volonté du législateur d'interdire l'aide à la circulation des personnes en situation irrégulière sur le territoire 244 ( * ) ».

Il reviendra à l'avenir au Conseil constitutionnel, dans son contrôle de proportionnalité, d'apprécier l'équilibre de la conciliation opérée par la loi entre les autres normes constitutionnelles et le principe de fraternité , dont la portée demeure indéterminée , hormis l'application déjà opérée au cas d'espèce.

b) Une action publique fragilisée par certaines décisions du juge

Si l'action des juges défendant les libertés fondamentales ou interprétant le droit européen a pu faire progresser les droits individuels, n'a-t-elle pas parfois pour effet d'entraver l'action publique au détriment de l'intérêt général ?

La jurisprudence des cours suprêmes dans les domaines régaliens illustre cette interrogation légitime.

Sur ce point, soulignons d'emblée que la mission d'information n'a évidemment pas pour intention d'affirmer que les pouvoirs publics pourraient agir plus efficacement s'il n'y avait pas de contrôle judiciaire de leurs initiatives. Dans bien des cas, ce contrôle joue un rôle « d'aiguillon » utile à l'action publique en ce qu'il améliore la qualité des décisions publiques. Il s'agit seulement de pointer les conséquences complexes sur le plan opérationnel de certaines décisions de principe.

(1) Les choix du législateur sont très encadrés en matière migratoire

On peut d'abord illustrer cette interrogation en évoquant la jurisprudence relative au regroupement familial. Comme le notait Jean-Éric Schoettl, en matière d'asile et d'immigration, « le droit à la vie privée et familiale (article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales) a donné lieu à une jurisprudence très constructive de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) et de nos cours nationales en matière de regroupement familial des étrangers résidant en France » 245 ( * ) .

La loi prévoit que le conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider sur le territoire français peuvent se voir accorder l'autorisation d'accès au territoire français et l'octroi d'un titre de séjour 246 ( * ) . En 1978, le Conseil d'État a élevé le droit à une vie familiale normale en principe général du droit afin d'annuler un décret qui tendait à limiter la portée du dispositif 247 ( * ) .

Par la suite, le Conseil Constitutionnel a, sur le fondement du Préambule de la Constitution de 1946 (qui rappelle que « la Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement »), estimé que le législateur pouvait prendre des dispositions spécifiques à l'égard des ressortissants étrangers mais à condition de respecter « les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République », en particulier « la liberté individuelle et la sûreté, notamment la liberté d'aller et venir, la liberté du mariage, le droit de mener une vie familiale normale ». Il a également consacré le droit de mener une vie familiale normale pour « les étrangers dont la résidence est stable et régulière ».

Par la suite, la CEDH a confirmé que le regroupement familial devait être protégé au nom du droit à la vie familiale normale inscrit à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, qui interdit toute remise en cause de ce droit sauf mesure législative et répondant à une nécessité (dont l'article définit la liste). Elle a ainsi condamné la France en considérant que la procédure de délivrance des visas mise en place dans le cadre de demandes de regroupement familial ne présentait pas « les garanties de souplesse, d'effectivité et de célérité requises pour faire respecter le droit à une vie familiale normale » 248 ( * ) .

En outre, sur la base de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial, la CJUE a rappelé que si une « marge d'appréciation limitée » était accordée aux États membres pour s'assurer des bonnes conditions du regroupement familial, d'une part, un délai d'attente « ne [pouvait] être imposé, sans prendre en considération, dans des cas spécifiques, l'ensemble des éléments pertinents » et, d'autre part, que l'établissement d'un critère de capacité d'accueil de l'État membre « ne saurait être interprété comme autorisant un quelconque système de quotas » 249 ( * ) .

En complément, on peut noter la suspension, par le juge des référés du Conseil d'État, de l'interruption de la délivrance des visas au titre du regroupement familial qui avait été décidée par le Gouvernement dans le cadre des mesures de confinement strict décidées, le 18 mars 2020, pour faire face à la pandémie de covid-19. Le juge des référés avait considéré cette mesure disproportionnée au regard du droit à la vie familiale normale et à l'intérêt supérieur de l'enfant 250 ( * ) .

Pour reprendre l'expression du professeur Baptiste Bonnet, l'imbrication des cours suprêmes permet d'assurer un « ordre public européen des libertés ». Dans ce cadre, la capacité du législateur à modifier l'état du droit est cependant devenue très limitée. S'il a pu conditionner dès l'origine, l'effectivité du regroupement familial à une condition de ressources suffisantes et à une condition de logement et, plus récemment, au respect « des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » 251 ( * ) par les demandeurs, il ne pourrait en aucun cas ni restreindre le regroupement familial dans sa portée générale ni renoncer à sa mise en oeuvre.

(2) Un conflit de juridictions sur la conservation des données personnelles

En deuxième lieu, l'intervention accrue du juge européen dans les domaines dits régaliens, au nom de l'harmonisation européenne, si elle compte peu d'occurrences, pose désormais dans chaque espèce des difficultés juridiques et pratiques aux autorités françaises. Elle pourrait même remettre en cause l'efficacité des politiques et des dispositifs chargés d'assurer la sécurité des Français en cas de statu quo.

Les deux jurisprudences déjà évoquées relatives au temps de travail des militaires et à la conservation des données personnelles sont significatives de cette tendance.

Bien qu'aux termes de l'article 4, alinéa 2, du TUE, « la sécurité nationale reste de la seule responsabilité des États membres » 252 ( * ) , dans ses arrêts controversés la CJUE a explicitement affirmé le principe de primauté de l'Union européenne. Elle a en outre refusé de revenir sur sa jurisprudence constante selon laquelle « le seul fait qu'une mesure nationale a été prise aux fins de la protection de la sécurité nationale ne saurait entraîner l'inapplicabilité du droit de l'Union [européenne] et dispenser les États membres du respect nécessaire de ce droit 253 ( * ) ».

De là, la jurisprudence de la CJUE relative à la conservation des données personnelles est une jurisprudence « au long cours », qui, de surcroît, s'inscrit dans le cadre d'une législation européenne pionnière en matière de protection des données : selon le juge Bonichot, « L'Union européenne est certainement l'espace où l'on accorde le plus d'importance au respect de la vie privée, à la protection des données personnelles. Le règlement général de protection des données (RGPD) est un texte phare dans le monde ».

En l'espèce, la Cour était sollicitée par plusieurs tribunaux et cours, dont le Conseil d'État français, au sujet de la compatibilité avec le droit européen de dispositions législatives nationales prévoyant en particulier une obligation pour les fournisseurs de services de communications électroniques de transmettre à une autorité publique ou de conserver de manière généralisée ou indifférenciée les données des utilisateurs relatives au trafic et à la localisation.

En réponse à ces renvois préjudiciels, la CJUE, dans deux arrêts prononcés en grande chambre, a :

- confirmé que les législations nationales qui imposent aux fournisseurs de services de communications électroniques, la conservation des données précitées ou leur transmission aux autorités nationales de sécurité et de renseignement entraient dans le champ d'application de la directive dite « vie privée et communications électroniques », contrairement aux observations de certains États membres, qui invoquaient la disposition de l'article 4 du TUE prévoyant que la sécurité nationale relève de leur seule compétence ;

- confirmé également sa jurisprudence antérieure sur le caractère disproportionné d'une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et à la localisation tout en prévoyant des exceptions strictement délimitées : à titre d'exemple, un État membre peut enjoindre aux fournisseurs la conservation des données précitées « dans des situations où l'État membre concerné fait face à une menace grave pour la sécurité nationale qui s'avère réelle et actuelle ou prévisible », dès lors que la décision d'injonction prévoit une période temporellement limitée au strict nécessaire et est contrôlée par une juridiction ou une entité administrative indépendante ; en outre, des mesures législatives peuvent prévoir une conservation ciblée 254 ( * ) des données précitées, des adresses IP, des données relatives à l'identité civile des utilisateurs, ainsi qu'une procédure de conservation rapide.

Seize États membres ont participé à la procédure, ce qui traduisait l'importance qu'ils accordaient à ce dossier mais aussi leur inquiétude sur la position à venir de la Cour.

Comme l'a expliqué Jean-François Ricard, premier procureur antiterroriste de la République, au Sénat 255 ( * ) , cette inquiétude est partagée par les magistrats et les services luttant contre le terrorisme en France : dans les infractions d'association de malfaiteurs à finalité terroriste, « les données de connexion jouent un rôle prépondérant. L'activité terroriste se caractérise par trois éléments : sa clandestinité, qui fait de l'identification des auteurs une priorité, notamment par les croisements de données de connexion ; elle est le fait d'individus qui se déplacent constamment, d'où un nécessaire travail sur ces données ; et ces individus agissent en réseau, dont il faut déterminer les relations, là encore grâce aux données de connexion.

Ce travail à partir des données de connexion représente environ 80 % de l'activité des agents chargés de la lutte antiterroriste. (...) Sans les données de connexion, toute une série d'enquêtes ne pourraient pas être ouvertes, une grande partie des personnes soupçonnées d'activités terroristes ne pourraient pas être identifiées, et, si elles l'étaient, il serait extrêmement difficile de réunir des éléments de preuve suffisants pour pouvoir les poursuivre ou les condamner. Mécaniquement, cela augmente significativement le risque d'attentats terroristes dans notre pays ».

Or, « l'arrêt de la CJUE a conduit à l'interdiction, pour faire court, de la conservation massive et indifférenciée des données. Des pistes de sortie ont été envisagées, mais elles sont totalement inopérantes. Heureusement est intervenue la décision du Conseil d'État du 21 avril 2021 256 ( * ) qui évite d'obérer notre capacité opérationnelle, tant en matière de renseignement que d'enquête judiciaire ».

Pour la première fois depuis la signature du traité de Rome, dans ses écritures transmises au titre de ce dossier au Conseil d'État, le gouvernement français avait appelé à exercer un contrôle ultra vires de la décision de la CJUE du 6 octobre 2020 et à considérer qu'elle n'avait pas respecté la répartition des compétences entre l'Union européenne et les États membres. Dans son arrêt précité du 21 avril 2021, le Conseil d'État a refusé de procéder à un tel contrôle pour éviter de s'opposer frontalement à la CJUE mais a réaffirmé avec force la primauté de la Constitution au sommet de l'ordre juridique national. En conséquence, il a fait appel à la « clause de sauvegarde constitutionnelle », mentionnée par lui depuis 2007 : « Il appartient au juge administratif, s'il y a lieu, de retenir l'interprétation que la Cour de justice de l'Union européenne a donné des obligations résultant du droit de l'Union la lecture la plus conforme aux exigences constitutionnelles autres que celles qui découlent de l'article 88-1, dans la mesure où les énonciations de la Cour le permettent. Dans le cas où l'application d'une directive ou d'un règlement européen, tel qu'interprété par la Cour (...) aurait pour effet de priver de garanties effectives l'une de ces exigences constitutionnelles, qui ne bénéficierait pas, en droit de l'Union, d'une protection équivalente, le juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, doit l'écarter dans la stricte mesure où le respect de la Constitution l'exige ».

Toutefois, dans le cas d'espèce, le Conseil d'État n'a pas mis en oeuvre cette clause et s'est appuyé sur l'infléchissement de la jurisprudence de la Cour pour préserver l'essentiel du dispositif français. Selon le juge Bonichot, « cette décision du Conseil d'État permet de ne pas s'inscrire en faux vis-à-vis des principes généraux du droit de l'Union européenne, tout en avertissant la Cour de ce qui ne fonctionne pas ».

En dépit du défi lancé par cette décision à la CJUE, on pouvait penser qu'un point d'équilibre avait donc été trouvé dans ce dossier délicat. Mais, saisi dans le cadre d'une QPC, le Conseil Constitutionnel a considéré qu'une disposition autorisant la conservation générale et indifférenciée des données personnelles portait « une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée » 257 ( * ) .

Le dossier n'est donc pas clos. M. Bertrand Dacosta, président de la X e chambre de la section du contentieux du Conseil d'État, notait, lors de la table ronde organisée au Sénat le 10 juin 2021 sur le thème « Pouvoir régalien et droit européen », que « la CJUE n'autorise, même pour la criminalité grave, qu'une conservation ciblée selon des critères géographiques ou personnels. Or, un tel ciblage est techniquement irréaliste et dépourvu de pertinence opérationnelle ». La Cour de cassation a saisi à son tour le CJUE d'un renvoi préjudiciel sur le même sujet épineux.

(3) La CJUE et la disponibilité des forces armées

La décision précitée de la CJUE relative au temps de travail des militaires ne concernait pas la France au premier chef, puisqu'elle a été rendue en réponse à deux renvois préjudiciels de la justice slovène au sujet d'un service de garde effectué par un garde-frontières slovène. Toutefois, l'arrêt attendu de la CJUE valant erga omnes (à l'égard de tous), la France, tout comme l'Allemagne et l'Espagne sont intervenues dans la procédure (transmission d'un mémoire écrit ; intervention à l'audience).

Dans sa décision, la CJUE affirme que les militaires sont des travailleurs au sens de la directive n°2003/88 et qu'ils sont donc en principe soumis à ses dispositions. Pour confirmer ce principe, la Cour se fonde à la fois sur le droit, reconnu par la Charte européenne des droits fondamentaux, à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, et sur le champ d'application de la directive n°2003/88, fixé par renvoi à une autre directive (directive 89/391), qui prévoit bien une exception à son application « lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, notamment dans les forces armées (...) s'y opposent de manière contraignante ». Mais la Cour considère que ce dispositif « ne saurait être interprété en ce sens que les membres des forces armées des États membres sont exclus dans leur intégralité et en permanence » du champ de la directive.

En conséquence, la Cour effectue un réel effort pour distinguer les activités susceptibles d'entrer dans le champ de la directive (activités administratives ; entretien ; réparation ; maintien de l'ordre ; poursuite des infractions ; santé) et celles auxquelles la directive ne serait pas applicable : activités « dans le cadre d'évènements exceptionnels, dont la gravité et l'ampleur nécessitent l'adoption de mesures indispensables à la protection de la vie, de la santé ainsi que de la sécurité de la collectivité » ; activités « ne se prêtant pas à un système de rotation des effectifs » ; activités opérationnelles (y compris les formations et les entraînements) ; activités auxquelles l'application de la directive « ne pourrait se faire qu'au détriment du bon accomplissement des opérations militaires proprement dites ».

Sollicité pour se prononcer sur le refus de transposer en droit français l'article 6 de la directive 2003/88 (relatif au plafond de temps de travail de 48h par semaine) à la gendarmerie départementale, le Conseil d'État, après avoir rappelé que la Constitution demeurait la norme suprême du droit national et qu'il lui revenait de vérifier si l'application du droit européen, tel qu'interprété par la CJUE, ne compromettait pas une exigence constitutionnelle non garantie de façon équivalente par ce droit, a constaté que l'organisation du temps de travail dans la gendarmerie ne méconnaissait pas les dispositions en cause de la directive 258 ( * ) .

La décision de la CJUE a néanmoins suscité un certain émoi en France, dans la hiérarchie militaire mais également chez les juristes et les responsables politiques. Ainsi, lors d'une audition à l'Assemblée nationale, le 23 juin 2021, le général Thierry Burkhard, aujourd'hui chef d'état-major des armées, avait évoqué un « péril mortel pour notre armée ». Dans un avis circonstancié, le Haut comité d'évaluation de la condition militaire a, quant à lui, rappelé que « le temps de service des militaires (obéissait) d'abord à l'exigence fondamentale de disponibilité « en tous temps et en tous lieux » du militaire, inhérente à l'état militaire » et que cette exigence avait un fondement constitutionnel : « la nécessaire libre disposition de la force armée » 259 ( * ) .

Constatant que l'application de la directive 2003/88 risquerait de conduire à un « affaiblissement de la condition militaire en raison d'une moindre disponibilité », il a souligné que la détermination et l'organisation du temps de service des militaires devaient relever « des seules autorités responsables de la sécurité nationale 260 ( * ) ».

La France a-t-elle fait preuve d'inconséquence ou d'une certaine naïveté concernant le champ d'application de la directive « temps de travail » aux militaires ?

Avant même la décision de la CJUE, il était peu douteux que la directive 2003/88 était susceptible de leur être appliquée, sauf exception prévue par le renvoi à la directive 89/391. Comme le rappelait François-Xavier Millet, universitaire et référendaire à la CJUE, dans une tribune de presse, « un tel jugement était prévisible. La Cour s'en est tenue au texte de la directive telle que celle-ci a été négociée par les États membres eux-mêmes (dont le gouvernement français) et le Parlement européen 261 ( * ) ».

Dans ces deux exemples, malgré la responsabilité de la France dans la négociation et dans l'interprétation restrictive de la directive « temps de travail », et malgré les précautions prises par la Cour dans ses décisions afin de tenir compte des arguments des États membres, ce qui conduit votre rapporteur à considérer qu'il s'agit d'abord d'un sujet franco-français par insuffisance d'anticipation ou de travail en amont de l'élaboration de la norme européenne, on peut souligner une limite et une constante de ses raisonnements tenus en matière régalienne :

- la limite tient à l'interprétation que donne la Cour de la compétence exclusive des États membres en matière de sécurité nationale, prévue à l'article 4, alinéa 2, du TUE ; cette compétence exclusive pourrait conduire la Cour à beaucoup plus de retenue lorsqu'il s'agit d'appliquer des principes du droit européen en matière de sécurité ;

- comme le souligne Hélène Gaudin, la constante est que la Cour, si elle tente réellement de tenir compte des préoccupations exprimées par les États membres, applique néanmoins « sur ces nouveaux domaines des logiques jurisprudentielles qu'elle a construites sur le marché intérieur depuis les années 1960-1970 . » 262 ( * ) . Ce qui l'amène peut-être à défendre davantage les droits du consommateur, du détenteur de données personnelles ou du travailleur que celles du citoyen exposé à de possibles atteintes à sa sécurité.

* 206 Discours de réception du prix Nobel de la paix, 11 novembre 1968.

* 207 Décision n°71-44 DC du 16 juillet 1971 - loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association.

* 208 Discours de clôture du colloque « État de droit et démocratie », 3 février 2022.

* 209 Audition du 15 février 2022.

* 210 Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, entrée en vigueur en mars 2010.

* 211 Ces données sont consultables à l'adresse suivante :

https://www.conseil-constitutionnel.fr/bilan-statistique

* 212 Ces pourcentages comprennent toutes les décisions de non-conformité.

* 213 Citation extraite de la contribution écrite que la Première présidente a adressée au rapporteur après le déplacement à la Cour de cassation organisé le 3 mars 2022.

* 214 Ce développement s'appuie sur l'article consacré à « La responsabilité pénale du politique » publié par Véronique Tellier-Cayrol, maître de conférences à l'Université de Tours, dans l'ouvrage intitulé « Comment les responsables publics doivent-ils répondre de leurs actes ? », Presses universitaires juridiques de Poitiers (2021).

* 215 Cet usage a pu connaître des exceptions, la mise en examen de l'actuel garde des sceaux Éric Dupond-Moretti n'ayant par exemple pas entrainé sa démission.

* 216 Cf. l'article « La pénalisation de la vie politique » par Hugues Portelli, paru dans la revue Pouvoirs (2008, n°128).

* 217 La démocratie d'une crise à l'autre, de Marcel Gauchet, Éditions nouvelles Cécile Defaut (2007).

* 218 Conseil d'État, ordonnance du 22 juin 2021, n° 452210, considérants 30 et suivants.

* 219 Conseil d'État, ordonnance du 22 octobre 2021, n°s 457300, 457313, 457321, 457337, 457343, et 457345.

* 220 Communiqué de presse du Conseil d'État sur la décision précitée.

* 221 Conseil d'État, sixième et cinquième chambres réunies, 1 er juillet 2021 commune de Grande-Synthe et autres, n° 427301 et 19 novembre 2020, n° 427301.

* 222 Par sa décision du 1 er juillet 2021 et celle du 19 novembre 2020, rendue avant d'ordonner un supplément d'instruction.

* 223 Annexe I du règlement (UE) 2018/842.

* 224 L. 100-4 du code de l'énergie.

* 225 Tribunal administratif de Paris, quatrième section - première chambre, 3 février 2021, Association Oxfam France et autres, n°s 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1.

* 226 Tribunal administratif de Paris, quatrième section - première chambre, 14 octobre 2021 Association Oxfam France et autres, n°s 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1.

* 227 L'article L. 222-1 A du code de l'énergie prévoit que pour la période 2015-2018, puis pour chaque période consécutive de cinq ans, un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé « budget carbone » est fixé par décret.

* 228 Conseil d'État, sixième et cinquième chambres réunies, 4 août 2021, Association les Amis de la Terre, n° 428409.

* 229 Soit le montant le plus élevé jamais imposé pour contraindre l'État à exécuter une décision prise par le juge administratif.

* 230 Versée à l'association Les Amis de la Terre qui l'avait initialement saisi et d'autres organismes et associations engagés dans la lutte contre la pollution de l'air.

* 231 Conseil d'État, Assemblée, 10 juillet 2020, n° 428409.

* 232 Conseil d'État, sixième et première chambres réunies, 12 juillet 2017, n° 394254.

* 233 Éditorial de la lettre de la justice administrative n° 64, été 2021, consultable à l'adresse suivante : https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/lettre-de-la-justice-administrative/lettre-de-la-justice-administrative/lettre-de-la-justice-administrative-n-642

* 234 L'environnement : les citoyens, le droit, les juges , Regards croisés du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, introduction de Bruno Lasserre, vice-président du Conseil d'État, 21 mai 2021. Ce discours est consultable à l'adresse suivante : https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/discours-et-interventions/l-environnement-les-citoyens-le-droit-les-juges-introduction-de-bruno-lasserre-vice-president-du-conseil-d-etat

* 235 Supreme court of the Netherlands, Urgenda, 20 décembre 2019, consultable à l'adresse suivante : https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2019/december/dutch-state-case-reduce-greenhouse-gas-emissions/

* 236 Bundesverfassungsgericht, « Succès partiel des recours constitutionnels dirigés contre la loi relative à la lutte contre le changement climatique », Communiqué de presse n°31/2021 du 29 avril 2021, consultable à l'adresse suivante :

www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/FR/2021/bvg21-031.html

* 237 Cour Suprême d'Irlande, Friends of the Irish Environment v. Ireland, 31 juillet 2020, 205/19., consultable à l'adresse suivante : https://www.courts.ie/acc/alfresco/681b8633-3f57-41b5-9362-8cbc8e7d9215/2020_IESC_49.pdf/pdf#view=fitH

* 238 Consultable à l'adresse suivante : Aji P. v. State of Washington - Climate Change Litigation (climatecasechart.com)

* 239 Conseil constitutionnel, décision n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018, M. Cédric H. et autre [Délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger]

* 240 Mention d'« idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité ».

* 241 Ibid . considérant 8.

* 242 Figurant désormais aux articles L. 823-1, L. 823-2 et L. 823-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

* 243 Cf. le compte rendu de son audition : Commission des lois : compte rendu de la semaine du 21 février 2022 (senat.fr)

* 244 Discours de clôture du colloque « État de droit et démocratie », 3 février 2022.

* 245 Contribution écrite.

* 246 Initialement, ce droit était posé par le décret n°76-383 du 29 avril 1976 relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France. Il est aujourd'hui mis en oeuvre par les articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

* 247 CE, 8 décembre 1978, G.I.S.T.I., C.F.D.T. et C.G.T.

* 248 CEDH, affaires Mugenzi contre France, Senigo Longue et autres contre France et Tanda Muzinga contre France, 10 juillet 2014, req. n°52701/09, 19113/09 et 2260/10.

* 249 CJUE, Gr.ch., 27 juin 2006, Parlement européen contre Conseil de l'Union européenne, aff. C-540/03.

* 250 Ordonnance du 21 janvier 2021, req. n°447878 et 447893.

* 251 Décision n°2006-539 DC du 20 juillet 2006 - loi relative à l'immigration et à l'intégration.

* 252 Article 4 du TUE.

* 253 CJCE, 26 octobre 1999, Sirdar, C-273/97 et CJCE, 11 janvier 2000, Kreil, C-285/98 précité.

* 254 En fonction d'éléments objectifs et non discriminatoires, en fonctions des catégories de personnes concernées ou au moyen d'un critère géographique.

* 255 Table ronde « Pouvoir régalien et droit européen » en date du 10 juin 2021, organisée par la commission des affaires européennes et la commission des lois du Sénat.

* 256 CE Ass., French data Network, 21 avril 2021, n°393099.

* 257 Décision n°2021-976/977 QPC du 25 février 2022.

* 258 CE, Ass., 17 décembre 2021, n°437125.

* 259 Conseil Constitutionnel, n°2014-432 QPC du 28 novembre 2014.

* 260 Avis publié le 9 avril 2021.

* 261 « Temps de travail appliqué aux militaires : non, le juge européen n'a pas perdu la tête ! », Le Figaro, 6 octobre 2021.

* 262 Précisons que cette vision est partagée par la Commission européenne, qui est intervenue au cours de la procédure.