- AVANT-PROPOS

- EXAMEN EN COMMISSION

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

- RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE

L'ARTICLE 45

DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS

DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)

- LA LOI EN CONSTRUCTION

N° 677

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 juin 2024

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport (1) sur la proposition de loi visant à assurer la mixité sociale et scolaire dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat du premier et du second degrés et à garantir davantage de transparence dans les procédures d'affectation et de financement des établissements privés sous contrat,

Par Mme Karine DANIEL,

Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : M. Laurent Lafon, président ; MM. Jérémy Bacchi, Max Brisson, Yan Chantrel, Mme Laure Darcos, MM. Bernard Fialaire, Jacques Grosperrin, Martin Lévrier, Mmes Monique de Marco, Marie-Pierre Monier, M. Michel Savin, vice-présidents ; Mmes Colombe Brossel, Else Joseph, M. Pierre-Antoine Levi, Mme Anne Ventalon, secrétaires ; Mmes Marie-Jeanne Bellamy, Catherine Belrhiti, Annick Billon, Alexandra Borchio Fontimp, M. Christian Bruyen, Mmes Samantha Cazebonne, Karine Daniel, Sabine Drexler, M. Aymeric Durox, Mmes Agnès Evren, Laurence Garnier, Béatrice Gosselin, M. Jean Hingray, Mme Mireille Jouve, MM. Patrick Kanner, Claude Kern, Mikaele Kulimoetoke, Mme Sonia de La Provôté, MM. Gérard Lahellec, Ahmed Laouedj, Michel Laugier, Jean-Jacques Lozach, Mmes Pauline Martin, Catherine Morin-Desailly, Mathilde Ollivier, MM. Pierre Ouzoulias, Jean-Gérard Paumier, Stéphane Piednoir, Bruno Retailleau, Mme Sylvie Robert, MM. David Ros, Pierre-Jean Verzelen, Cédric Vial, Adel Ziane.

Voir les numéros :

|

Sénat : |

471 rect. et 678 (2023-2024) |

AVANT-PROPOS

Alors que l'objectif de mixité sociale et scolaire est inscrit dans la loi depuis 2013, la récente publication des indices de positionnement social (IPS) témoigne de la persistance d'écarts importants dans la composition sociale des collèges, ceux-ci tendant particulièrement à s'accentuer entre établissements publics et établissements privés sous contrat.

Pour lutter contre la ségrégation scolaire, phénomène qui accentue les inégalités sociales et porte atteinte à la cohésion nationale, la proposition de loi fixe un impératif de mixité sociale et scolaire au sein des établissements scolaires, dès le premier degré, en actionnant plusieurs leviers : l'implantation et la sectorisation des établissements scolaires, le partage d'un secteur de recrutement quand plusieurs collèges co-existent dans un périmètre proche, une affectation en lycée, y compris pour les établissements privés sous contrat prenant en compte des critères sociaux, une conditionnalité du financement public des établissements privés sous contrat au regard du respect des obligations de leur mixité sociale et scolaire. Elle garantit également une transmission annuelle de l'IPS par l'éducation nationale aux collectivités territoriales.

Lors de l'examen de ce texte, la commission a émis de nombreuses réserves sur ses différentes dispositions. Toutefois, afin d'en permettre l'examen dans le cadre de l'ordre du jour réservé aux groupes politiques, elle les a adoptées modifiées de deux amendements rédactionnels présentés par la rapporteure.

I. LA PERSISTANCE D'UNE SÉGRÉGATION SCOLAIRE MALGRÉ L'INSCRIPTION DANS LA LOI DEPUIS 10 ANS D'UN OBJECTIF DE MIXITÉ SOCIALE

A. DE PROFONDES INÉGALITÉS SOCIALES ENTRE LES COLLÈGES

La loi n° 2013-593 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République a inscrit dans le code de l'éducation l'objectif de mixité scolaire : son article L. 111-1 dispose ainsi que le service public de l'éducation « veille à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement ».

Malgré l'inscription de cet objectif dans la loi il y a plus de dix ans, de nombreuses inégalités dans la composition sociale des établissements scolaires persistent et tendent même à se creuser entre établissements publics et établissements privés : le secteur privé scolarise en effet de plus en plus d'élèves de milieux favorisés.

Répartition des collèges par

proportion d'élèves de milieu très favorisé

et

défavorisé à la rentrée 2023

|

Secteur |

Proportion moyenne (en %) |

|

|

Élèves de milieu défavorisé |

Public |

40,1 |

|

Privé sous contrat |

16,6 |

|

|

Ensemble |

35,0 |

|

|

Élèves de milieu très favorisé |

Public |

20,5 |

|

Privé sous contrat |

42,3 |

|

|

Ensemble |

25,2 |

Source : DEPP, n° 24.19. Lecture : la proportion d'élèves de milieu défavorisé dans les collèges public pris dans leur ensemble est de 40,1 %

L'indice de positionnement social : un outil

statistique très utile

pour mesurer la ségrégation

scolaire

L'IPS est un outil statistique qui permet de décrire le niveau social moyen d'un établissement scolaire (écoles, collèges, lycées) au regard du profil socio-économique des familles des élèves qu'il accueille, et de procéder à des comparaisons entre établissements du point de vue de leur situation sociale. L'IPS de chaque élève est déterminé à partir de la profession et catégorie sociale (PCS) de chacun de ses parents, à laquelle est attribuée une valeur de référence. Les valeurs de l'IPS varient de 45 à 185 : plus l'IPS est élevé, plus les conditions familiales sont propices à l'apprentissage. L'IPS d'un établissement représente la moyenne des indices de l'ensemble des élèves accueillis.

Les établissements privés sous contrat sont ainsi ceux disposant, en moyenne, des IPS les plus élevés, ce qui témoigne de la faiblesse de leur diversité sociale.

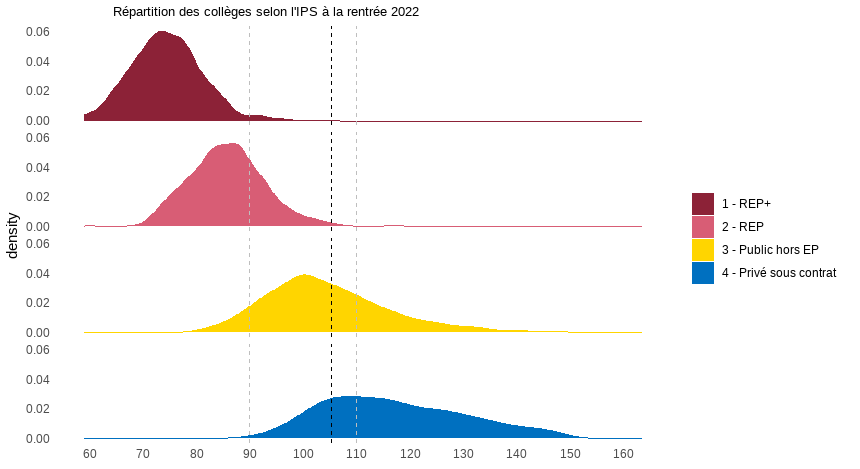

S'agissant des collèges publics et privés sous contrat, les trois-quarts de ceux situés en réseau d'éducation prioritaire (REP) et la quasi-totalité de ceux situés en réseau d'éducation prioritaire renforcée (REP +) ont un IPS inférieur à 90 (cf. graphique ci-dessous). À l'opposé, 65 % des collèges privés sous contrat ont un IPS supérieur à 110.

|

Répartition des collèges selon l'IPS à la rentrée 2022 |

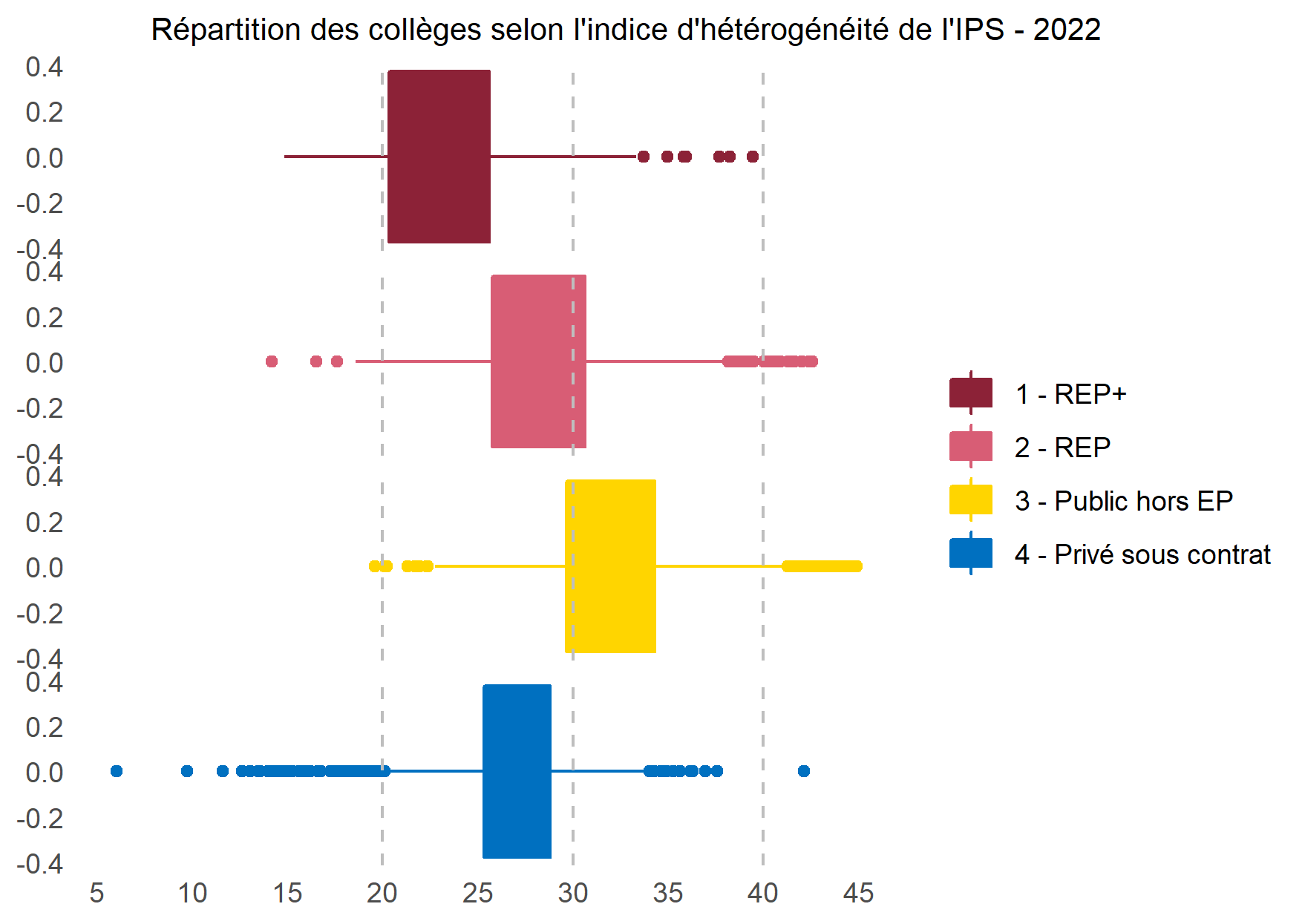

Répartition des collèges selon l'indice d'hétérogénéité de l'IPS, rentrée 2022 |

|

Privé sous contrat

REP

REP +

Source : Depp, n° 23.16

Comme le souligne la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l'éducation nationale (DEPP)1(*), « plus l'indice d'hétérogénéité est élevé plus les élèves sont de milieux sociaux diversifiés ».

B. UN ENGAGEMENT MINISTÉRIEL VISANT À ENCOURAGER LA MIXITÉ SOCIALE ET SCOLAIRE

En 2023, Pap Ndiaye, ministre de l'éducation nationale, a annoncé un objectif de réduction de la ségrégation sociale des établissements scolaires publics de 20 % d'ici à 2027.

Sur la base des IPS, la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance du ministère a d'abord identifié des binômes d'établissements proches géographiquement mais disposant d'IPS différents. Des directives ont ensuite été données aux recteurs pour qu'en lien avec les collectivités territoriales, une réflexion soit menée afin de renforcer la mixité sociale au sein de ces binômes.

L'éducation nationale a également la possibilité de renforcer l'attractivité des établissements défavorisés : 54 sections internationales ont ainsi ouvert dans un collège en éducation prioritaire ces deux dernières années. Une politique similaire est menée pour les classes à horaires aménagés, mais elle nécessite la présence à proximité d'un partenaire culturel (conservatoire, école de danse...) pour accueillir les enfants concernés.

Le ministère de l'éducation nationale souhaite par ailleurs développer une politique d'internat d'excellence, sachant qu'actuellement 20 % des places y sont vacantes. Afin d'accompagner et d'inciter les familles les plus modestes à y inscrire leurs enfants, la prime d'internat a été revalorisée.

En parallèle, le ministère a signé, il y a un an, un protocole sur les mixités avec l'enseignement privé catholique.

Afin de lutter contre l'autocensure des familles, celui-ci prévoit notamment une base de données permettant d'informer celles-ci sur la réalité financière du coût de la scolarité, la mise en place d'une contribution différenciée selon les revenus ainsi que la création d'un tarif particulier pour les boursiers à la rentrée 2025. De son côté, l'enseignement privé catholique, en lien avec les recteurs, s'engage à s'implanter dans des lieux à forte mixité sociale et scolaire.

« La concentration dans certains

établissements scolaires d'élèves appartenant à des

milieux socialement homogènes, qu'ils viennent des familles les plus

aisées ou, au contraire, de celles qui rencontrent les plus grandes

difficultés, met à mal l'un des principes majeurs du service

public de l'enseignement dans un État démocratique : la

possibilité pour chaque enfant, d'accéder, quelles que soient ses

origines sociales, à des conditions de scolarisation équivalentes

et à des chances de réussite équitables »

(Préambule du protocole sur les mixités, mai 2023)

Si l'Éducation nationale est en première ligne pour encourager la mixité scolaire, les collectivités territoriales disposent aussi de nombreux outils pour la renforcer. Ces dernières sont en effet compétentes en matière d'implantation des établissements scolaires et de sectorisation des élèves. Les premiers résultats des expérimentations que certaines ont menées sont encourageants2(*) :

- le renforcement de la mixité sociale n'a pas entraîné d'évolution significative, positive ou négative, des résultats scolaires à l'échelle des établissements concernés ;

- en revanche, les élèves les plus défavorisés scolarisés dans un établissement socialement plus favorisé ont vu leurs résultats scolaires progresser ;

- surtout, une plus grande mixité scolaire a des effets notables en dehors de l'acquisition des connaissances, aussi bien pour les élèves de milieu défavorisé que pour ceux de milieu favorisé : meilleure estime de soi scolaire, plus grand optimisme, attitude plus favorable vis-à-vis de la solidarité, plus grande propension à coopérer, amélioration de la qualité des relations amicales ;

- l'amélioration de la mixité scolaire et sociale n'a pas provoqué de mobilités massives vers l'enseignement privé sous contrat.

Les exemples de la ville de Vendôme et du

département de Haute-Garonne

pour renforcer la mixité sociale

et scolaire

En 2015, la ville de Vendôme a mené une réflexion pour renforcer la mixité sociale à l'occasion de la nécessaire réhabilitation d'une école vétuste, confrontée à de nombreuses difficultés - notamment un IPS très bas à 73 - et située en quartier prioritaire de la ville. La municipalité a fait le choix de fermer cet établissement et de répartir les élèves (124 élèves en élémentaire et 80 en maternelle) sur deux autres écoles, dont l'IPS moyen était proche de 105. Cette modification de la carte scolaire s'est accompagnée de travaux d'aménagement importants (7 millions d'euros) dans les deux écoles accueillant les élèves de l'établissement en question. Les services de médecine scolaire, situés auparavant dans un tiers lieu, ont également été installés dans l'une des deux écoles « accueillantes ».

En Haute-Garonne, le département a fermé deux collèges vieillissants, situés en REP + dans le quartier du Mirail, et réparti leurs élèves sur 12 établissements de l'agglomération toulousaine. Elle a accompagné cette nouvelle définition de la carte scolaire par la mise en place d'un transport dédié et gratuit pour les élèves. Cette politique publique du département a bénéficié d'un appui de l'éducation nationale afin de limiter les effets de la nouvelle sectorisation : limitation à 25 élèves par classe en 6ème dans les 12 établissements accueillant des élèves issus des deux collèges fermés, formation des enseignants aux problématiques d'hétérogénéité des classes. Un premier bilan de cette action montre des résultats positifs pour les élèves des deux anciens collèges : amélioration du taux de réussite au brevet des collèges (70 % des élèves issus des deux anciens collèges obtiennent le brevet contre 50 % auparavant). Signe de l'amélioration de la mixité scolaire, les élèves sont majoritaires à faire le choix de poursuivre leur scolarité dans le lycée dépendant de la sectorisation de leur nouveau collège plutôt que dans celui relevant des deux collèges ayant fermé. En ce qui concerne les 12 collèges « accueillants », cette redéfinition de la carte scolaire n'a pas eu d'impact négatif sur la réussite au brevet des élèves dépendant initialement de ces établissements ni sur l'IPS.

II. L'OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LOI : D'UNE INCITATION À UN IMPÉRATIF DE MIXITÉ SOCIALE ET SCOLAIRE

Au regard des conséquences de la ségrégation scolaire, facteur d'accentuation des inégalités sociales et de remise en cause de la cohésion nationale, cette proposition de loi vise à prendre des mesures plus coercitives pour renforcer la mixité sociale et scolaire en s'appuyant sur quatre axes.

· La prise en compte d'un impératif de mixité sociale et scolaire

Le texte prévoit l'obligation pour les collectivités territoriales de prendre en compte un impératif de mixité sociale lors de l'implantation de nouvelles classes ou de nouveaux établissements scolaires. Il charge par ailleurs l'État de garantir une répartition des élèves, au sein des établissements scolaires, qui respecte les équilibres socio-économiques nationaux.

· La généralisation d'outils ayant fait leurs preuves en termes de mixité sociale

Alors qu'il s'agit à l'heure actuelle d'une simple possibilité, le texte rend obligatoire le partage d'un secteur de recrutement quand plusieurs collèges co-existent dans un périmètre proche. Pour le lycée, il généralise, à l'ensemble de la France, la procédure d'affectation (Affelnet) telle que mise en place dans l'académie de Paris. Ce texte octroie une base légale à Afflenet en étendant son champ d'application aux établissements privés sous contrat. L'exemple de l'académie de Paris donne à voir l'élargissement du nombre de lycées auxquels un élève peut postuler et prend en compte des critères socio-économiques pour l'affectation des élèves. Selon Christophe Kerrero, ancien recteur de Paris à l'origine du dispositif, sa mise en oeuvre a permis de réduire de 49 % les inégalités sociales et de 39 % les inégalités scolaires au sein des lycées publics parisiens en trois ans.

· Des contraintes renforcées pour les établissements privés sous contrat

La proposition de loi inclut les lycées privés sous contrat dans la procédure d'affectation des élèves au lycée (Affelnet). Elle conditionne également leurs subventionnements publics à l'existence d'une mixité sociale en leur sein équivalente à celles des classes publiques d'un niveau comparable situées sur le même territoire. Afin d'éviter une fuite des élèves vers l'enseignement privé, elle empêche aussi toute ouverture de classe dans un établissement privé sous contrat dans un délai de trois ans après la fermeture d'une classe correspondante d'un établissement public. Enfin, elle impose une publicité des dons et legs effectués au profit de ces établissements.

· Un meilleur partage des données statistiques

Comme l'a souligné le ministère lors de son audition, la publication de l'IPS à partir de 2022 a permis aux différents acteurs de prendre en compte l'ampleur de la ségrégation scolaire. Si ces données sont utiles aux collectivités territoriales pour leur permettre d'agir afin de renforcer la mixité scolaire, le ministère tarde à les transmettre. L'IPS de 2023 a ainsi été publié fin juin 2024, rendant trop tard son exploitation pour la rentrée 2024. C'est pourquoi la proposition de loi impose la transmission annuelle de l'IPS aux collectivités territoriales ainsi qu'aux chefs d'établissement.

Afin de rendre possible un compromis sur ce point en séance, la rapporteure a proposé un amendement rédactionnel créant un article additionnel (art. 1A) spécifiquement consacré à l'IPS.

La commission a émis un certain nombre de réserves lors de l'examen de ce texte, tant sur le fond que sur les modalités de mise en oeuvre des dispositifs qu'il contient.

Toutefois, afin de permettre le débat dans l'hémicycle sur l'intégralité des dispositions de cette proposition de loi, la commission de la culture a adopté le texte ainsi modifié.

La commission de la culture, de

l'éducation, de la communication

et du sport a adopté la

proposition de loi ainsi modifiée.

EXAMEN EN COMMISSION

MERCREDI 5 JUIN 2024

M. Laurent Lafon, président. - Mes chers collègues, nous en venons à l'examen du rapport de notre collègue Karine Daniel sur la proposition de loi visant à assurer la mixité sociale et scolaire dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat du premier et du second degrés, déposée par Colombe Brossel et plusieurs de ses collègues.

Mme Karine Daniel, rapporteure. - La loi de 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République a inscrit dans l'article 1er du code de l'éducation le principe selon lequel le service public de l'éducation « veille à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement ».

Or, plus de dix ans après cette inscription dans la loi, de nombreuses inégalités dans la composition sociale des établissements scolaires demeurent. Elles s'accentuent même entre établissements publics et privés, et, parfois, entre les différents établissements publics d'un même territoire.

De l'aveu des services du ministère que j'ai auditionnés, la publication de l'indice de position sociale (IPS) en 2022 a eu un effet révélateur assez fort. Si chacun était conscient de l'existence de disparités sociales entre les établissements scolaires, l'importance des écarts sur certains territoires n'était pas perçue.

Bien évidemment, des mesures ont été prises pour renforcer la mixité scolaire. En 2015, à la suite d'une initiative lancée par le ministère de l'éducation nationale, en lien avec plusieurs conseils départementaux, vingt-deux sites regroupant soixante-cinq établissements scolaires se sont engagés dans des actions locales pour réduire la ségrégation sociale entre les collèges publics d'un même territoire, en rapprochant leurs compositions sociales.

Certaines collectivités ont également mené des politiques de lutte contre la ségrégation scolaire, en s'appuyant sur leurs compétences en matière d'implantation des établissements scolaires ou de définition de la carte scolaire.

À Vendôme, le conseil municipal a fait le choix, plutôt que de la réhabiliter, de fermer une école vétuste dont l'IPS était de 79, située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV), et de répartir les enfants dans deux écoles voisines dont l'IPS s'élevait à environ 105. Celles-ci ont bénéficié d'une réhabilitation complète. Aujourd'hui, cette nouvelle sectorisation est acceptée par tous.

Autre exemple, la politique ambitieuse du conseil départemental de Haute-Garonne. Là encore, la nécessité de réhabiliter deux collèges vétustes a été l'occasion d'engager une réflexion sur la carte scolaire. Le département a fait le choix de fermer les deux collèges situés en réseau d'éducation prioritaire (REP) et de répartir les élèves dans douze collèges de l'agglomération toulousaine. Le département a accompagné la nouvelle carte scolaire par la mise en place d'un transport scolaire gratuit. Il a également bénéficié d'un engagement fort du rectorat. Ce dernier s'est engagé à limiter à vingt-cinq le nombre d'élèves par classe en sixième dans les douze établissements accueillant les élèves issus des deux anciens collèges fermés. Les enseignants ont aussi eu accès à une formation sur la gestion des classes à niveau hétérogène.

Quel bilan tirer de cette action ? Pour les élèves des deux collèges fermés, on constate une augmentation du taux de réussite au brevet des collèges, qui passe de 50 % à 70 %. La mixité sociale est également renforcée au lycée. Les élèves ont en effet en majorité décidé de poursuivre leur scolarité dans le lycée relié à leur nouveau collège, plutôt que celui qui est lié à l'ancienne sectorisation. Enfin, cette mixité sociale n'a pas eu d'impact négatif sur les autres élèves de l'établissement ni sur l'IPS.

J'en déduis un point marquant, dont témoignent les auditions des collectivités locales qui ont mis en place ces politiques spécifiques et des associations de représentants telles que l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité (AMF). Les actions de mixité scolaire fonctionnent particulièrement bien lorsqu'elles sont menées en partenariat entre la collectivité territoriale et le rectorat.

En 2023, le ministère a annoncé un objectif de réduction de la ségrégation sociale dans les établissements publics de 20 % d'ici à 2027. Sur la base des IPS, la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (Depp) a identifié des binômes d'établissements proches géographiquement, mais disposant d'IPS différents. Des directives ont été données aux recteurs pour qu'en lien avec les collectivités territoriales, une réflexion soit menée afin de renforcer la mixité sociale au sein de ces binômes.

Le ministère cherche également à renforcer l'attractivité des établissements défavorisés. Ces deux dernières années, cinquante-quatre sections internationales ont été ouvertes, uniquement dans des collèges en éducation prioritaire.

Parallèlement, le ministère a signé il y a un an un protocole d'accord relatif au plan d'action favorisant le renforcement des mixités sociale et scolaire dans les établissements privés associés à l'État par contrat relevant de l'enseignement catholique, que Philippe Delorme a évoqué lors de son audition. Il prévoit notamment la mise en place d'une contribution différenciée selon le revenu des familles, ainsi qu'un engagement de l'enseignement catholique, en lien avec les recteurs, de s'implanter dans des lieux à forte mixité sociale et scolaire.

Si ces initiatives vont dans le bon sens, il semble nécessaire à mon groupe d'aller plus loin. C'est pourquoi la proposition de loi vise à instaurer des mesures plus coercitives pour renforcer la mixité sociale et scolaire, en s'appuyant sur quatre axes.

Premièrement, la loi fixe actuellement un objectif de mixité sociale. Le texte prévoit d'aller plus loin en instaurant un impératif de mixité sociale et scolaire pour l'implantation et l'ouverture de nouvelles classes ou établissements scolaires. L'État devient également le garant d'une répartition des élèves entre les établissements scolaires qui respecte les équilibres socio-économiques nationaux.

Deuxièmement, la proposition de loi permet une généralisation d'outils favorisant la mixité qui ont fait leurs preuves. Elle rend ainsi obligatoire le recours à la sectorisation multicollèges pour des établissements situés à proximité. Elle étend également à l'ensemble du territoire le modèle d'affectation des élèves dans les lycées mis en place dans l'académie de Paris. Il s'agit d'élargir le nombre de lycées auxquels un élève peut postuler et de prendre en compte des critères sociaux dans l'affectation des élèves.

Selon Christophe Kerrero, ancien recteur de Paris, la mise en place de ce système a permis de réduire de 49 % les inégalités sociales et de 39 % les inégalités scolaires au sein des lycées publics parisiens en seulement trois ans.

Troisièmement, le texte fait davantage contribuer l'enseignement privé sous contrat à la mixité sociale. Les lycées privés sous contrat sont ainsi inclus dans les nouvelles modalités d'affectation des lycées. Par ailleurs, les subventions publiques des établissements privés sous contrat sont conditionnées à l'existence d'une mixité sociale comparable à celles des classes publiques du territoire. Afin d'éviter une fuite des élèves vers l'enseignement privé, le texte empêche toute ouverture de classe dans un établissement privé sous contrat dans un délai de trois ans après la fermeture d'une classe d'un établissement public. Enfin, il impose une publicité des dons et legs effectués au profit de ces établissements.

Quatrièmement, le dernier axe porte sur l'IPS. Ce dernier est un outil important pour mesurer les inégalités scolaires et ainsi permettre aux collectivités territoriales de prendre des mesures correctrices. Toutefois, les données sont transmises trop tardivement et de manière aléatoire : les IPS de la rentrée 2023 ont été publiés il y a quinze jours, soit dans un délai trop court pour être pris en compte pour la rentrée 2024. Face à ce constat, le texte prévoit une transmission annuelle de l'IPS aux collectivités territoriales compétentes ainsi qu'aux chefs d'établissement. Il est également important que l'analyse de ces données soit partagée entre les rectorats et les collectivités territoriales qui sont chargés de la mise en oeuvre des politiques publiques susceptibles de modifier la composition sociale des établissements, à moyen et long termes.

À ce titre, les représentants de l'ADF nous ont indiqué que l'IPS est un outil fondamental et qu'il est regrettable que les collectivités ne le reçoivent pas toujours sous un format exploitable. Il me semble que ce point peut faire consensus entre nos groupes politiques. C'est pourquoi j'ai déposé un amendement rédactionnel visant à isoler cette disposition dans un nouvel article.

Mes chers collègues, je tiens à le rappeler, la ségrégation scolaire accentue les inégalités sociales et remet en cause la cohésion nationale. Aussi, je salue l'initiative de notre collègue Colombe Brossel, qui nous permet de débattre de ce sujet.

Le périmètre que je propose pour l'application des irrecevabilités prévues par l'article 45 de la Constitution inclurait les dispositions relatives à la mixité sociale et scolaire dans les établissements publics et privés sous contrat, et au financement des établissements privés sous contrat. En revanche, n'entreraient pas dans ce périmètre les dispositions relatives aux établissements privés hors contrat et à l'instruction en famille.

Mme Pauline Martin. - L'exercice qui m'est confié n'est pas des plus faciles, devant un auditoire principalement constitué d'anciens enseignants ! À la lecture de votre proposition de loi, il me semble que nous nous orientons vers des contraintes supplémentaires. Pourtant, les objectifs de mixité déjà fixés à maintes reprises par des protocoles ou les précédentes lois doivent laisser la possibilité à chacun de s'en saisir, sans pour autant contrarier le fonctionnement des établissements où, tout naturellement, la mixité s'opère, sans aucune ségrégation, à l'image de ce que nous constatons la plupart du temps en zone rurale. L'IPS est déjà mis en oeuvre dans les lycées publics comme privés. De même, toutes les académies ont recours à Affelnet. Nous ne souhaitons pas que ces outils se transforment en instruments de chantage idéologique.

Lorsque l'on parle de mixité, et comme indiqué dans votre préambule, on oppose bien trop souvent l'enseignement public à celui du privé, alors que nous sommes parfois mis en difficulté au sein même de nos établissements publics d'un même secteur. La carte scolaire opérée dans la dentelle et bien souvent dans un consensus ne doit pas se transformer en planification autoritaire et bouleverser l'équilibre qui aurait été trouvé. La transparence financière existe : il n'y a qu'à opérer plus de vérifications.

C'est un faux débat. Ce n'est pas la mixité au sein de l'école privée qu'il faut interroger, mais bien les fondamentaux de l'école publique. Ce qui fait la force du privé, c'est l'autonomie des établissements capables de s'adapter aux particularités locales. Cette agilité, qui n'est pas régie par des circulaires nationales, permet un retour de l'autorité et une souplesse pédagogique. Dans ce pays où la norme devient reine, il nous semblait également indispensable de laisser aux familles le libre choix de la scolarisation de leurs enfants.

Enfin, je reprends ma casquette de maire, pour rappeler - au risque de vous entendre jeter les hauts cris, et avec un regard bassement matérialiste - qu'un enfant scolarisé dans le privé coûte moins cher à la collectivité !

L'urgence de la situation éducative du pays à tous les niveaux nous appelle à faire cause commune contre la baisse du niveau des élèves, de la formation des professeurs et de la place des savoirs fondamentaux. Restons donc pragmatiques. Je vous laisse deviner la position du groupe Les Républicains, que Max Brisson vous exprimera clairement !

Mme Colombe Brossel, auteure de la proposition de loi. - Notre proposition de loi est issue de deux constats.

Premièrement, nous avons besoin de travailler sur la mixité sociale et scolaire - il est impératif d'associer ces deux termes -, car un mouvement, à l'oeuvre depuis une vingtaine d'années, tend à la réduire dans de nombreux établissements, en particulier au collège. La recherche académique est claire et étayée sur la question : alors que ce sujet ne touchait, il y a quelques années, que les grandes métropoles, il concerne actuellement les villes petites et moyennes - la comparaison des IPS le montre bien.

L'état de la recherche révèle également qu'en zone rurale, il n'y a pas de différences importantes entre les IPS des établissements scolaires. Il faut donc traiter ce sujet à la bonne échelle.

Deuxièmement, beaucoup de collectivités territoriales travaillent à des politiques publiques en matière de mixité sociale et scolaire, avec les outils qui leur ont été confiés par la loi : périmètre scolaire, sectorisation, travail sur le bâti, transport scolaire... La bonne nouvelle, c'est que là où elles sont mises en place, ces mesures contribuent réellement à l'amélioration de la mixité.

C'est en partant de ces deux constats que nous avons construit notre proposition de loi. Nous souhaitions consolider le travail des collectivités territoriales, et, à l'échelle nationale, fixer à tous les mêmes objectifs.

C'est pour cela que nous avons souhaité inscrire un niveau supplémentaire dans la loi en matière de mixité sociale et scolaire. Il fallait depuis 2013 y « veiller ». Nous considérerons qu'il faut aujourd'hui la « garantir ». Les mouvements qui s'opèrent depuis une vingtaine d'années nous appellent à renforcer cette garantie pour mettre en place des objectifs dans le code de l'éducation. Pour instaurer des politiques publiques dans ce domaine, il faut des outils. C'est la raison pour laquelle nous devons donner une base légale aux IPS qui sont devenus un univers de référence - nous y avons d'ailleurs tous recours dans nos argumentations ! - et imposer une obligation d'information annuelle aux collectivités territoriales, qui agissent beaucoup pour la mixité sociale et scolaire.

Le troisième volet de la proposition de loi est plus polémique. Je repars de l'état de la recherche, car il n'y a pas de politique publique sans état de l'existant. Ce qui change depuis vingt ans, ce n'est pas le nombre d'enfants scolarisés dans l'enseignement privé sous contrat : on est encore dans le 80-20. Mais actuellement, il y a une très forte accélération d'une forme de ségrégation sociale et scolaire qui interroge. Ce sont les chiffres du ministère et de l'ensemble des chercheurs en science de l'éducation. Nous pensons qu'il est nécessaire que cet objectif national et législatif de garantir la mixité scolaire et sociale, et de doter les politiques publiques d'outils, s'applique également à l'enseignement privé sous contrat.

Voulons-nous mettre en place les conditions pour que les enfants grandissant dans les mêmes villes, dans les mêmes quartiers et qui n'ont aucune raison de ne pas être scolarisés ensemble en termes de bassin de recrutement, soient capables de grandir, de jouer, d'apprendre et de devenir des adultes dans une société où il y a tant de fractures ? Ce sujet va au-delà du pur scolaire. C'est un vrai sujet sur notre capacité à faire Nation.

Mme Annick Billon. - Je félicite la rapporteure et l'auteure de cette proposition de loi, même si je ne suis pas d'accord avec le fond du texte.

Je rappelle le contexte : les lois de 2013 et 2021 affirment un objectif de mixité sociale applicable à la fois aux établissements scolaires publics et privés. Des commissions académiques compétentes ont été créées en 2021. Il existe donc déjà un cadre.

En réalité, l'école, l'enseignement, les professeurs et l'éducation nationale souffrent. Mais la mixité scolaire n'est pas forcément le sujet principal et le remède à tous les maux. Avant de traiter de la mixité et d'établir de nouvelles contraintes, il y a énormément à faire. Demain, je vous présenterai un rapport avec Max Brisson sur la formation des enseignants.

La baisse démographique des effectifs peut parfois expliquer, dans certains cas, la baisse de la mixité sociale.

Cette proposition de loi m'interpelle à différents niveaux : la modulation des forfaits en fonction des IPS ne remettrait-elle pas en cause le principe d'égalité ?

Imposer une politique publique basée sur un IPS calculé au niveau national n'est pas opportun, car cela ignore toute logique territoriale. Il en est de même concernant la simplification : souhaite-t-on ajouter de nouvelles responsabilités et contraintes aux collectivités territoriales ?

Le groupe Union centriste (UC) s'oppose au conditionnement du financement de l'enseignement privé, car il remet en cause les principes de la loi Debré et la liberté scolaire. Nous proposerons peut-être des amendements en séance pour supprimer ces dispositifs.

La notion de « lycée de proximité » n'est pas précisée, alors que la question se posera dans certains départements, notamment avec les transports. Des critères de proximité géographique seront-ils instaurés, et si oui, par voie législative ou réglementaire ?

Des mécanismes de contrôle existent déjà.

Dans l'exposé des motifs de la proposition de loi, vous utilisez des mots forts comme le terme « ségrégation ». La semaine dernière, un chef d'établissement du privé me faisait part de son désarroi : désormais, dans les établissements privés sous contrat, il existe une forme de « ségrégation » de familles retirant leur enfant en raison des coûts de restauration ou de médecine scolaire. La restauration scolaire peut coûter le double dans les établissements privés sous contrat par rapport au public. La liberté de choix n'existe pas pour certaines familles.

Il faudrait voir les problèmes de mixité et de déficit de mixité sous un angle plus objectif et moins caricatural.

Le clivage politique habituel persiste pour cette proposition de loi. Notre groupe, dans le cadre du gentlemen's agreement, s'abstiendra en commission.

M. Pierre Ouzoulias. - Merci, mesdames Brossel et Daniel, pour ce travail de grande qualité. J'ai été très sensible à la façon dont vous montrez concrètement, à partir de données du terrain, comment la mixité scolaire peut favoriser la réussite.

Je loue aussi la Providence, qui fait que nous débattons ce matin de deux textes sur le service public et de la relation entre le service public et la laïcité. Je serai absolument cohérent avec mes propositions : le service public, c'est la laïcité.

Or dans les établissements privés, la laïcité ne s'applique pas. Je vous rappelle les propos de M. Delorme, secrétaire général de l'enseignement catholique, devant notre commission : « la laïcité, ce n'est pas l'absence de signes religieux. » Je me suis abstenu d'en faire mention tout à l'heure lors de nos précédents échanges sur la proposition de loi visant à renforcer la laïcité dans le sport.

Les établissements privés participent-ils du service public de l'éducation nationale ? Sincèrement, je ne leur souhaite pas, et je le dis sans calcul. S'ils revendiquent leur caractère propre et souhaitent se distinguer de l'enseignement public, ce qui est un choix politique que je respecte, car il est constitutionnel, ils ne peuvent pas dès lors bénéficier des mêmes avantages que le service public. Ils ne peuvent pas considérer qu'ils sont le service public et qu'ils doivent recevoir une forme d'égalité de traitement.

Dans les Hauts-de-Seine, les vingt collèges aux IPS les plus forts sont tous privés, les vingt collèges aux IPS les plus faibles sont tous publics. Dans certaines communes, l'IPS est proche de 150, quasiment le record de France. Quand on choisit une école privée à Neuilly, ce n'est pas par conviction religieuse ou parce que l'école publique de Neuilly est défaillante, mais par volonté de cultiver l'entre-soi. La précédente ministre l'avait dit avec beaucoup de franchise, et je lui en suis très reconnaissant : elle voulait que ses enfants soient avec les enfants de ses amis...

Les établissements privés font des choix économiques. À Neuilly, la liste d'attente est de 150 élèves. Ces établissements font le choix d'accueillir les élèves issus des meilleurs environnements sociaux, qui sont aussi souvent les meilleurs élèves. On ne peut dissocier la question sociale de la question pédagogique. Un élève dans un contexte familial extrêmement favorable aura beaucoup plus de chances de suivre un cursus pédagogique plus intéressant.

Je souhaite que nous mettions à profit cette proposition de loi pour redébattre du caractère propre de la notion de service public et de l'autonomie des établissements que vous revendiquez et que je vous accorde.

Mais ces établissements font le choix économique de choisir les meilleurs... L'enseignement privé coûte-t-il moins cher ? Certes, en choisissant des enfants d'un niveau exceptionnel, ils peuvent être 30 à 35 par classe. Ces établissements, qui sont souvent des sociétés anonymes, réalisent des bénéfices - certes, pas partout - et le revendiquent comme tel.

Je pose une question morale : est-il normal que l'État, avec de l'argent public, finance des établissements qui pratiquent une ségrégation sociale pour faire des bénéfices ? Non. Nous sommes fondamentalement opposés sur ce sujet.

Mme Monique de Marco. - Je remercie nos collègues socialistes d'avoir inscrit cette proposition de loi dans leur ordre du jour réservé. Je regrette que la commission ne se soit pas saisie plus tôt du sujet, surtout après l'affaire Stanislas.

Depuis la publication des IPS, après la décision du tribunal administratif de Paris en 2022, on ne peut plus ignorer la fragilité de la mixité sociale en France. Or la mixité sociale est le terreau du vivre ensemble. Elle prépare à la vie citoyenne, elle forme à la tolérance. Son affaiblissement nous concerne tous. Versailles, Reims ou le département de Haute-Garonne ont développé des politiques innovantes en ce sens.

Cet affaiblissement de la mixité n'est pas seulement le fait de la concentration des élèves à IPS élevé dans les établissements privés. C'est aussi le résultat de l'absence d'actualisation de la carte de l'éducation prioritaire depuis 2015, qui accentue des comportements d'évitement et des demandes de dérogation. La ministre a déclaré y travailler ; attendons ses propositions...

Je ne ferai pas le procès des établissements privés ; dans certains territoires, ils sont devenus indispensables. Depuis la décision du Conseil constitutionnel de 1977, il n'est plus question de les remettre en cause. Mais la consécration de la liberté d'enseignement ne doit pas nous empêcher d'établir le bilan des relations entre l'État, les collectivités territoriales et les établissements privés sous contrat, comme l'ont fait les députés Vannier et Weissberg. Ils ont démontré que le droit encadrant l'enseignement privé sous contrat est obsolète et ne correspond plus aux exigences de transparence de nos concitoyens. C'est le règne de l'opacité. Il est impossible d'arriver à un chiffre précis des dotations versées par les collectivités aux établissements privés. On sait simplement que le taux de financement public de ces établissements privés sous contrat avoisine 75 %. Cela va dans le même sens que le rapport de la Cour des comptes de 2003.

Cette opacité est en décalage total avec l'exigence de transparence qui anime la société française et le contexte de restriction budgétaire.

L'enseignement privé sous contrat échappe à toute forme sérieuse de contrôle administratif et budgétaire. Ce n'est pas acceptable. Comme le dit une spécialiste de l'OCDE, la spécificité française réside dans la discordance entre la masse des financements accordés et la très grande liberté par rapport aux règles imposées au secteur public.

Je félicite mes collègues pour leur proposition visant à apporter un peu de transparence. Ce texte vise à réaffirmer l'objectif de mixité sociale figurant déjà dans le code de l'éducation et à reconnaître une valeur législative à l'IPS. Il faudrait peut-être le décliner plus près des territoires, comme je l'avais proposé lors d'une audition. Cet IPS peut être mesuré au niveau national, mais on ne peut l'analyser de la même façon en Île-de-France ou en Gironde, sur un territoire précis.

Ce texte comprend plusieurs dispositions visant à soumettre les établissements privés à de nouvelles obligations de transparence et de mixité sociale. J'espère que nous pourrons en débattre et améliorer ce texte. Le groupe écologiste, solidarités et territoires proposera quelques amendements en ce sens.

M. Bernard Fialaire. - Je remercie Mmes Brossel et Daniel de leur travail. On ne peut se satisfaire en permanence, étude après étude, de voir qu'il y a un préjudice social dans l'égalité des chances des enfants. Dans certains établissements se met en place une forme de ségrégation sociale, sans qu'on puisse réagir.

À partir du moment où existe l'IPS qui permet de repérer des inégalités, c'est notre devoir de nous en servir pour les corriger. Certes, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'égalité des chances. J'attends avec impatience les propositions de Max Brisson et d'Annick Billon sur la formation des enseignants. Nous devons nous servir de l'IPS pour harmoniser le niveau dans les établissements, pour donner des moyens aux établissements en fonction de l'IPS. Si le privé veut s'engager dans le service public de l'éducation, d'accord, mais servons-nous aussi de l'IPS comme un moyen d'évaluer les moyens que la société mettra à sa disposition.

Nous sommes tous favorables à l'idée de donner les mêmes chances à nos enfants. Mettre le doigt sur ce marqueur social est quelque chose d'important. Nous n'avons pas le droit de ne pas réagir et de ne pas proposer des solutions. Je soutiendrai cette proposition.

M. Martin Lévrier. - Merci à l'auteure et à la rapporteure. Je partage totalement les propos d'Annick Billon, hormis sur un point. La mixité sociale doit prévoir les budgets pour que les établissements privés sous contrat bénéficient de financements pour la demi-pension. J'ai travaillé pendant trente ans dans ce milieu, certains enfants ne mangent pas.

Le regard que portent certains collègues sur l'enseignement privé me laisse pantois. On inverse la charge de la preuve. Je voudrais tant que l'enseignement public relève la tête, reparte de l'avant et soit excellent à tous les niveaux, et donne à chacun les moyens de s'épanouir là où il doit être. Mieux vaut s'inspirer du modèle qui réussit plutôt que d'essayer de l'entraver.

Les listes d'attente sont souvent liées non pas à des raisons financières ou à de l'entre-soi, mais à un projet pédagogique qui permettra à l'enfant de mieux s'épanouir dans l'établissement qu'il choisira.

À Versailles, les lycées publics sont quasiment tous d'excellence, tel le lycée Hoche. Sont-ils vraiment sur la carte scolaire ? Je ne le crois pas. Il en est de même à Paris pour Louis-le-Grand, Henri-IV... Dans le public, il y a des Stanislas partout.

À Versailles, la plupart des filières professionnelles sont dans les lycées privés sous contrat. La majorité des parents qui inscrivent leurs enfants dans le privé à Versailles le font dans une logique d'ouverture. Ne rétrécissez pas ce débat, faisons avancer le dossier en s'inspirant des bonnes idées. Certes, certains établissements privés ont des pratiques contestables, mais des établissements publics aussi...

La plupart des établissements privés sous contrat appliquent un système de quotient familial. Le lycée que j'ai fréquenté en classes préparatoires faisait payer 200 euros par an la scolarité aux familles à faibles revenus.

Trouvons, tous ensemble, des solutions pour faire avancer le public, plutôt que d'entraver le privé.

M. Max Brisson. - Le groupe Les Républicains se place dans une logique de cohérence.

D'abord, nous sommes cohérents dans l'approche que nous avons de l'enseignement privé. Pierre Ouzoulias a rappelé que le parti communiste français est opposé à la loi Debré depuis qu'elle a été votée par le Parlement. Les positionnements des uns et des autres sont absolument cohérents.

Je suis moins en accord avec les propos de Mme de Marco. Les établissements privés sont de toute nature. À force de les caricaturer, comme le fait le rapport Vannier-Weissberg, on jette l'opprobre sur des personnes qui ne le méritent pas.

Je ne relèverai aucune obsession dans la défense de la mixité sociale et scolaire : le groupe socialiste est constant sur ce sujet.

Sur ce sujet, c'est comme celui de la laïcité : quand la mixité allait de soi, il n'y avait pas besoin de texte législatif. Depuis que la mixité sociale et scolaire est en difficulté, on multiplie les textes, comme pour la laïcité.

J'apprécie que Colombe Brossel ait proposé ce moment d'échange, et je remercie la rapporteure. Nous partageons un constat : l'escalier social, qui fut la force de notre République, par la méritocratie, est en panne. C'est pour cela que chacun cherche des réponses, différentes, au problème.

Nous ne sommes pas d'accord avec les réponses de l'auteure de la proposition de loi et avec l'analyse de la rapporteure, Pauline Martin l'a déjà dit. Une réponse planificatrice, centralisée, autoritaire, ne fonctionne pas. Nous devons avoir une réponse établissement par établissement. Face à toutes les barrières, il y a toujours des phénomènes d'évitement, qui se multiplient.

La réponse à la mixité sociale, c'est de faire le contraire de l'éducation nationale en matière de gestion des ressources humaines. Il faudrait apporter aux établissements les plus en difficulté les réponses les plus fortes : plus de moyens, d'accompagnement pédagogique et les professeurs les plus chevronnés. Les ressources humaines ne prennent pas en compte les difficultés que rencontrent ces établissements.

Je vous renvoie à l'excellent rapport du président Lafon : oui, il y a une vraie difficulté dans le rapport de l'école avec les territoires. L'école est incapable d'avoir une approche différenciée des territoires, autant en grande ruralité que dans les réseaux d'éducation prioritaire, dont la révision de la carte, annoncée depuis des années, ne vient pas.

Des indicateurs, qui sont importants, mais non fondamentaux, comme Affelnet ou IPS, deviendraient, avec ce texte, essentiels dans le système de répartition des élèves. Nous n'avons pas honte de dire que les résultats scolaires, la méritocratie, la manière dont les élèves ont réussi le cycle précédent doivent être pris en compte. À force de charger la barque du côté des IPS, on réduit ce qu'a été l'école de la République, à savoir reconnaître et récompenser le mérite, le travail et l'effort. Il est dangereux d'inscrire dans la loi l'IPS ou Affelnet, qui ne sont que des outils, à ne prendre que comme tels. En revanche, ils doivent être diffusés pour une plus grande transparence.

Les groupes de l'opposition ont un immense avantage sur nous, en raison du gentlemen`s agreement : vous pouvez, dès le stade de la commission, rejeter les articles d'une proposition de loi issue du groupe majoritaire, contrairement à nous. C'est pourquoi nous nous abstiendrons pour que le texte puisse être discuté dans l'hémicycle.

M. Adel Ziane. - Je me réjouis de ces propos et de l'esprit de concorde républicaine. Lorsque nous avions reçu le secrétaire général de l'enseignement catholique, nous avions aussi montré cette préoccupation, qui s'exprime à des degrés divers. Nous avions évoqué les positionnements politiques des uns et des autres.

Ce matin, je constate notre préoccupation commune de nous pencher sur l'école, son devenir, avec des visions, des propositions et des solutions différentes, avec des logiques territoriales différenciées, avec nos obsessions, mais aussi la volonté de former des citoyens et de trouver un cadre d'épanouissement éducatif pour les enfants.

Nos actions parlementaires convergent progressivement. Je suis aussi très curieux de découvrir le rapport Brisson-Billon. Vous voulez apporter des solutions en ce qui concerne la formation des enseignants, eu égard aux difficultés que nous connaissons avec la suppression des instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) et la réduction du nombre de postes.

Liberté éducative et égalité des chances sont deux expressions qui reviennent régulièrement. Mmes Brossel et Daniel font des propositions sur l'égalité des chances, qui nous tient peut-être plus à coeur que la liberté éducative. Nous ne remettons pas en cause l'autonomie des établissements. La proposition de loi traite bien des établissements publics et des établissements privés sous contrat. Ces propositions se fondent sur des éléments factuels ou scientifiques, comme le rapport de la Cour des comptes, qui mentionne les difficultés de contrôle éducatif, pédagogique et administratif des établissements privés. Le secrétaire général de l'enseignement catholique était le premier à souhaiter davantage de contrôle financier et éducatif. Ce sujet est essentiel pour les établissements privés, mais aussi publics.

À Paris, certains établissements publics font un travail de sélection directe ou indirecte. Ils sont aussi dans le viseur de cette proposition de loi. Nous voulons reconstruire une école républicaine, qu'elle soit publique ou privée sous contrat, avec des règles communes s'adaptant à l'ensemble des élèves. Chaque établissement est en devoir d'y répondre, au regard des financements provenant de l'État.

Affelnet et l'IPS ne sont pas l'alpha et l'oméga, mais il faut bien commencer par quelque chose : posons collectivement les bases d'un processus pour revenir à un travail de fond, et obtenir des résultats sur ce sujet majeur de la mixité sociale et scolaire, en Île-de-France et partout en France.

Évidemment, l'origine sociale a un impact sur la réussite scolaire. Il suffit d'être élu dans une commune pour le voir, que ce soit dans les quartiers populaires urbains ou en zone rurale... L'accès aux transports - pour se rendre au collège - et aux services publics a un impact sur la réussite et sur l'idéal républicain d'égalité.

En Seine-Saint-Denis, les établissements publics et les établissements privés sous contrat ne sont pas traités de la même manière. Il n'y a pas cette même attractivité : les habitants cherchent à inscrire leurs enfants dans le privé pour qu'ils réussissent mieux, et font des sacrifices financiers pour y arriver.

Il faut réfléchir à une déclinaison territoriale pour refléter plus précisément la réalité de ces questions.

Nous échangeons dans un esprit de concorde républicaine. Je remercie le groupe majoritaire de nous permettre de débattre en séance publique sur l'avenir de l'école dans notre pays.

M. Gérard Lahellec. - Je remercie la rapporteure pour ses éclairages, et l'auteure, qui nous permet d'avoir un débat utile sur un sujet de société particulièrement important.

La Bretagne est dans une situation assez particulière : 45 % des élèves sont scolarisés dans des établissements privés sous contrat, 55 % dans l'enseignement public. Cet ensemble doit concourir à la réussite de tous les enfants.

Mais on ne peut être insensible aux évolutions constatées par les IPS : la part des couches sociales privilégiées dans les établissements privés sous contrat est passée de 26 à 41 % en dix ans. Cette tendance n'est bonne pour personne : ni pour l'enseignement public ni pour les établissements privés sous contrat, objets de stigmatisation et de division, alors que nous devrions porter nos efforts sur l'ambition éducative, dans le public comme dans le privé.

Cette situation nous invite à traiter autrement l'égalité et la mixité scolaire et sociale. Ne pas le faire serait passer à côté d'un sujet prégnant, y compris dans notre région. Nous soutenons le débat et les objectifs sous-tendus par cette proposition de loi, qui certes ne réglera pas l'ensemble du sujet.

Mme Karine Daniel, rapporteure. - Je suis un enfant de l'Ouest. Vous ne trouverez pas chez moi le moindre propos qui opposerait l'école privée et l'école publique. J'ai bien précisé dans mon rapport qu'il existait des enjeux de réduction d'inégalités entre établissements d'enseignement public, et entre établissements privés.

J'habite dans un quartier prioritaire où les établissements privés jouent parfois mieux le jeu de la mixité scolaire que certains établissements publics de centre-ville. C'est une évidence.

L'Ouest, où les établissements privés sous contrat sont très représentés, est le territoire avec le moins de différentiel d'IPS entre les établissements publics et privés.

Cette proposition de loi est une invitation à sortir des caricatures et à nous pencher collectivement sur les outils qui permettent concrètement de progresser dans chaque territoire sur ces enjeux.

Cette proposition de loi n'est pas descendante. Elle vise à mettre à disposition des collectivités territoriales, dans leur singularité et leur différenciation, des outils pour créer la dentelle que nous appelons tous de nos voeux. Chaque territoire a sa singularité. Les élus locaux doivent se saisir de ces enjeux en étant éclairés. Dans ce texte, il n'y a pas de contraintes, mais des outils pour que les collectivités territoriales puissent mener leurs politiques publiques.

L'utilisation du terme « ségrégation » ne vient pas de moi, mais de tous les documents du ministère de l'éducation, qui décrivent des situations, de manière neutre. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Les enjeux importants doivent être posés avec les termes adéquats.

Au sein de cette commission, nous défendons tous l'idée de renforcer les moyens, notamment de l'éducation prioritaire. Certes, nous ne sommes pas dans un cadre budgétaire florissant permettant le recrutement massif d'enseignants... Les services du ministère ont annoncé recruter des contrôleurs plutôt que des enseignants. Or cela ne changera pas fondamentalement les résultats.

Nous sommes d'accord, les IPS ne sont pas l'alpha et l'oméga. J'ai passé toute ma carrière scientifique à brasser des indicateurs d'économétrie spatiale. L'IPS est un indicateur « rustique ». Néanmoins, il peut être à peu près compris par tous, notamment les élus locaux dans leur grande diversité.

Nous devons aussi inciter les rectorats à produire des éléments d'analyse pour aller au-delà des IPS, plus finement, et fournir des outils statistiques et d'analyse plus sociologiques et qualitatifs... J'ai évoqué les taux de réussite au brevet, quantitatifs. Sur le qualitatif, on peut évoquer l'accès aux stages de troisième et désormais de seconde. On sait que l'accès à un stage dépend du réseau des parents, puis du réseau des parents de vos amis. Plus on élargit le spectre social du groupe scolaire, plus on facilite l'accès au réseau, à la diversité, et plus on balaie les barrières que se mettent les enfants et les familles.

Soit on fait de l'IPS un outil de marketing des établissements, comme actuellement, où ces résultats sont publiés dans les journaux à des fins d'attractivité des établissements et de contournement, et on renforce ce contre quoi on veut lutter ; soit on en fait un vrai outil mis à disposition des collectivités territoriales pour partager ces ambitions, afin que ces collectivités territoriales puissent s'en saisir, dans la diversité de leurs projets politiques et territoriaux.

EXAMEN DES ARTICLES

Mme Karine Daniel, rapporteure. - À la suite de nos échanges, je propose que nous isolions, par l'amendement COM-1, le sujet des IPS.

Mme Sylvie Robert. - Lors du débat du 1er mars 2023, nous avions évoqué la mixité sociale et scolaire. Tout le monde s'était félicité de la publication des IPS, et était parvenu à un constat commun : notre système scolaire a considérablement accentué les inégalités. Max Brisson ne voulait pas parler de mixité, mais « d'égalité des chances et de réussite des élèves ». Chacun avait admis qu'on ne pouvait pas révolutionner la situation, mais que nous avions besoin d'outils pour la mesurer et pour l'infléchir.

J'espère que le groupe majoritaire votera cet amendement. Sinon, cela serait contradictoire. Dès lors que l'on partage le constat des inégalités, disposer d'outils - ils ne sont pas l'alpha et l'oméga - qui forment une base de lecture commune permettra aux maires de décider des politiques publiques. Le peuplement de nos villes, la fabrique de la ville ont des impacts sur la mixité sociale et scolaire. Libre aux maires de les changer ensuite.

Ne faisons pas de ces échanges de faux débats, caricaturaux. Les maires ont besoin de ces outils, qui doivent être maniés avec suffisamment de discernement pour que les villes ne puissent pas accentuer encore une situation que nous constatons tous ensemble. Réécoutez les débats de mars pour éviter cela.

Mme Annick Billon. - Le groupe UC s'abstiendra en commission pour réserver le débat à la séance publique.

M. Max Brisson. - Le groupe Les Républicains s'abstiendra lors de tous les votes en commission.

L'amendement COM-1 est adopté et devient article additionnel.

Article 1er

L'amendement rédactionnel COM-2 est adopté.

L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 2

L'article 2 est adopté sans modification.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

|

Article(s) additionnel(s) avant Article 1er |

|||

|

Auteur |

N° |

Objet |

Sort de l'amendement |

|

Mme DANIEL, rapporteure |

1 |

Publication annuelle des IPS |

Adopté |

|

Article 1er |

|||

|

Mme DANIEL, rapporteure |

2 |

amendement rédactionnel |

Adopté |

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Mercredi 22 mai 2024

Table ronde des représentants des collectivités territoriales :

- Département de la Haute-Garonne : M. Vincent GIBERT, 2e vice-président du Conseil départemental de la Haute-Garonne en charge de l'éduction, vie associative, valeur de la République et mémoire,

- Ville de Vendôme : Mme Béatrice ARRUGA, maire-adjointe déléguée à la politique éducative, au programme de réussite éducative et à l'alimentation.

Jeudi 23 mai 2024

- CNRS : M. Julien GRENET, directeur de recherche au CNRS, directeur adjoint de l'Institut des politiques publiques.

Vendredi 24 mai 2024

- Rectorat de Paris : M. Christophe KERRERO, ancien recteur de Paris.

- Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité (AMF) : Mme Delphine LABAILS, co-présidente de la commission éducation et maire de Périgueux, et Mme Marielle MURET-BAUDOIN, maire, et élue AMF.

Mercredi 29 mai 2024

- Direction générale de l'enseignement scolaire : M. Christophe GÉHIN, chef du service du budget et des politiques éducatives territoriales, Mme Marine CAMIADE, directrice des affaires financières.

CONTRIBUTIONS

- Assemblée des départements de France (ADF)

- Contribution écrite du Secrétariat général de l'enseignement catholique (SGEC)

Proposition de loi n° 471 (2023-2024) visant à assurer la mixité sociale et scolaire dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat du premier et du second degrés et à garantir davantage de transparence dans les procédures d'affectation et de financement des établissements privés sous contrat

RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE

45

DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS

DU RÈGLEMENT DU

SÉNAT (« CAVALIERS »)

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie »3(*).

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie4(*).

Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte5(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial6(*).

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 5 juin 2024, le périmètre indicatif de la proposition de loi visant à assurer la mixité sociale et scolaire dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat du premier et du second degrés et à garantir davantage de transparence dans les procédures d'affectation et de financement des établissements privés sous contrat.

Elle a considéré que ce périmètre incluait les dispositions relatives :

- à la mixité sociale et scolaire dans les établissements publics et privés sous contrat

- au financement des établissements privés sous contrat

En revanche, n'entreraient pas dans ce périmètre les dispositions relatives :

- aux établissements privés hors contrat

- à l'instruction en famille.

LA LOI EN CONSTRUCTION

Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :

https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl23-471.html

* 1 L'indice de positionnement social (IPS), un outil statistique pour décrire les inégalités sociales entre les établissements, note 23.16, DEPP, mars 2023.

* 2 Note du Conseil scientifique de l'éducation nationale, « Mixité sociale au collège : premiers résultats des expérimentations menées en France », avril 2023, n° 9.

* 3 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 4 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 5 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 6 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.