- L'ESSENTIEL

- I. LE TRANSFERT OBLIGATOIRE DES COMPÉTENCES

« EAU » ET

« ASSAINISSEMENT » : UNE INTERCOMMUNALISATION

À MARCHE FORCÉE

- II. LES AMÉNAGEMENTS AU TRANSFERT

OBLIGATOIRE : UN MOINDRE MAL DEVENU INSUFFISANT ET SOURCE DE

COMPLEXITÉ

- III. À L'APPROCHE DE

L'ÉCHÉANCE DE 2026, LA COMMISSION PLAIDE EN FAVEUR D'UNE SOLUTION

RESPECTUEUSE DES LIBERTÉS COMMUNALES

- A. LE DISPOSITIF DE LA PROPOSITION DE LOI :

ASSOUPLISSEMENTS DE L'OBLIGATION DE TRANSFERT ET DÉROGATIONS EN FAVEUR

DES COMMUNES DE MONTAGNE

- B. LA POSITION DE LA COMMISSION : POURSUIVRE

LA RÉFLEXION EN VUE DE L'ÉLABORATION D'UNE SOLUTION CONCILIANT

LIBERTÉ DES COMMUNES ET GESTION EFFICACE DE LA RESSOURCE

- A. LE DISPOSITIF DE LA PROPOSITION DE LOI :

ASSOUPLISSEMENTS DE L'OBLIGATION DE TRANSFERT ET DÉROGATIONS EN FAVEUR

DES COMMUNES DE MONTAGNE

- I. LE TRANSFERT OBLIGATOIRE DES COMPÉTENCES

« EAU » ET

« ASSAINISSEMENT » : UNE INTERCOMMUNALISATION

À MARCHE FORCÉE

- EXAMEN DES ARTICLES

- Article 1er

Caractère facultatif du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et d'agglomération situées en zone de montagne et faculté de restitution de ces compétences

- Article 2

Assouplissement des modalités de délégation, par les communautés de communes, des compétences « eau » et « assainissement » à des syndicats infra-communautaires

- Article 3

Faculté de transfert direct des compétences « eau » et « assainissement » à un syndicat infra-communautaire avant le 1er janvier 2026

- Article 4

Intervention des départements en matière de gestion de l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine

- Article 1er

- EXAMEN EN COMMISSION

- RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE

L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU

SÉNAT (« CAVALIERS »)

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

- LA LOI EN CONSTRUCTION

N° 665

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 juin 2024

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement »,

Par M. Alain MARC,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. François-Noël Buffet, président ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, MM. Marc-Philippe Daubresse, Jérôme Durain, Philippe Bonnecarrère, Thani Mohamed Soilihi, Mme Cécile Cukierman, MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Mme Nathalie Delattre, vice-présidents ; Mmes Agnès Canayer, Muriel Jourda, M. André Reichardt, Mme Isabelle Florennes, secrétaires ; MM. Jean-Michel Arnaud, Philippe Bas, Mme Nadine Bellurot, MM. Olivier Bitz, François Bonhomme, Hussein Bourgi, Ian Brossat, Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Dumont, Jacqueline Eustache-Brinio, Françoise Gatel, Laurence Harribey, Lauriane Josende, MM. Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, Hervé Marseille, Michel Masset, Mmes Marie Mercier, Corinne Narassiguin, M. Paul Toussaint Parigi, Mme Olivia Richard, M. Pierre-Alain Roiron, Mmes Elsa Schalck, Patricia Schillinger, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel, Mme Mélanie Vogel.

Voir les numéros :

|

Sénat : |

556 et 666 (2023-2024) |

L'ESSENTIEL

À l'approche de l'échéance du 1er janvier 2026, date à compter de laquelle les compétences « eau » et « assainissement » devront obligatoirement être transférées aux communautés de communes, la commission des lois a de nouveau examiné une proposition de loi sénatoriale visant à tempérer ce mouvement d'intercommunalisation attentatoire aux libertés communales et source de complexités.

Répondant à une inquiétude légitime et régulièrement exprimée par les élus locaux, le Sénat a souhaité, à plusieurs reprises, remettre en cause le caractère impératif de ce transfert.

Déposée le 29 avril 2024 par le sénateur Jean-Michel Arnaud et plusieurs de ses collègues, la proposition de loi visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement », en particulier pour les communes situées en zone de montagne, s'inscrit dans la volonté constante du Sénat, depuis le vote de la loi dite « NOTRe », de préserver la liberté des communes.

La commission partage pleinement l'objectif poursuivi par l'auteur du texte, conformément à la position qu'elle a constamment réaffirmée depuis 2015. Soucieuse de bâtir une solution opérationnelle et respectueuse des libertés communales à l'approche de l'échéance de 2026, elle a décidé, à titre conservatoire, de ne pas adopter la proposition de loi, afin de pouvoir discuter en séance du texte dans sa rédaction d'origine.

I. LE TRANSFERT OBLIGATOIRE DES COMPÉTENCES « EAU » ET « ASSAINISSEMENT » : UNE INTERCOMMUNALISATION À MARCHE FORCÉE

A. LE TRANSFERT DES COMPÉTENCES « EAU » ET « ASSAINISSEMENT » : UNE OBLIGATION TRÈS CONTESTÉE

Avant l'entrée en vigueur de la loi dite « NOTRe » du 7 août 2015 les compétences « eau » et « assainissement » relevaient de la catégorie des compétences optionnelles ou facultatives pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération1(*).

Dans sa version initiale, le projet de loi « NOTRe » ne prévoyait pas le transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération. C'est lors du vote en première lecture à l'Assemblée nationale, sans aucune étude d'impact préalable, que le Gouvernement a déposé des amendements visant à intégrer ces compétences au sein du bloc de compétences obligatoires de ces deux catégories d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

Alors que le Sénat s'était opposé à l'obligation de transfert de ces compétences en deuxième lecture, la mesure a été réintroduite par la commission mixte paritaire. Face aux réserves exprimées par le Sénat, elle a toutefois fait l'objet d'un compromis puisque l'échéance du transfert a été repoussée au 1er janvier 2020.

La loi « NOTRe » de 2015 a ainsi instauré, à l'initiative du Gouvernement, une obligation de transfert des compétences « eau » et « assainissement » des communes vers les communautés de communes et les communautés d'agglomération2(*).

B. UNE OBLIGATION À LAQUELLE LE SÉNAT S'EST OPPOSÉ DE FAÇON CONSTANTE AU NOM DE LA LIBERTÉ DES TERRITOIRES

Soucieux de préserver la liberté des communes et d'assurer le respect du principe de subsidiarité, le Sénat a constamment réaffirmé son opposition au caractère obligatoire du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, conduisant le législateur à assouplir cette obligation.

Dès le 23 février 2017, le Sénat a adopté, à l'unanimité, une proposition de loi de Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues, visant au maintien des compétences « eau » et « assainissement » dans les compétences optionnelles des communautés de communes3(*). Plusieurs propositions de loi similaires4(*), visant à rétablir le caractère facultatif des compétences « eau » et « assainissement » ou à assouplir l'obligation de transfert, ont été déposées au cours des dernières années et des derniers mois.

Le 16 mars 2023, le Sénat a adopté une proposition de loi de Jean-Yves Roux et plusieurs de ses collègues, visant à permettre une gestion différenciée des compétences « eau » et « assainissement »5(*). Ce texte entendait mettre un terme au transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes, tout en organisant la restitution de ces compétences au profit des communes qui souhaiteraient en récupérer l'exercice et en assouplissant les modalités de délégation desdites compétences à une commune ou un syndicat infra communautaire.

Traduisant les recommandations formulées par le groupe de travail du Sénat sur la décentralisation présidé par Gérard Larcher en juillet 2023, la proposition de loi visant à rendre aux élus locaux leur pouvoir d'agir, déposée le 22 mars 2024 par François-Noël Buffet, Mathieu Darnaud, Françoise Gatel et Jean-François Husson, a réaffirmé également la position constante du Sénat en faveur du caractère facultatif du transfert des compétences « eau » et « assainissement » et de la liberté des territoires.

II. LES AMÉNAGEMENTS AU TRANSFERT OBLIGATOIRE : UN MOINDRE MAL DEVENU INSUFFISANT ET SOURCE DE COMPLEXITÉ

A. LE REPORT AU 1ER JANVIER 2026 DU TRANSFERT OBLIGATOIRE DES COMPÉTENCES AUX COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

Tandis que le transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés d'agglomération est devenu obligatoire le 1er janvier 2020, la loi du 3 août 20186(*), dite « Ferrand », a créé une possibilité de report de ce transfert au bénéfice des communes membres d'une communauté de communes.

En effet, elle a permis aux communes membres d'une communauté de communes n'exerçant pas les compétences « eau » ou « assainissement » de s'opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences ou de l'une d'entre elles à l'intercommunalité si, avant fin 2019, au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de la population délibéraient en ce sens. À condition de réunir cette minorité de blocage, le transfert de compétence a ainsi été repoussé au 1er janvier 2026.

Par la suite, la loi du 27 décembre 2019, dite « Engagement et proximité », a facilité les modalités de ce report, notamment en octroyant aux communes membres d'une communauté de communes la possibilité de s'opposer à la prise de compétence de leur intercommunalité lorsque celle-ci, alors qu'elle n'exerçait pas ou seulement partiellement ces compétences, se prononce sur leur exercice après le 1er janvier 2020.

B. LA DÉLÉGATION DE COMPÉTENCES À UN SYNDICAT : UNE FACULTÉ TRÈS ENCADRÉE

La loi « Engagement et proximité » de 2019 a par ailleurs introduit un mécanisme de délégation de tout ou partie des compétences « eau » et « assainissement » d'une communauté de communes vers l'une de ses communes membres ou un syndicat infra-communautaire.

La délégation à un syndicat de communes est toutefois particulièrement encadrée puisque le syndicat délégataire doit être existant au 1er janvier 2019 et être inclus en totalité dans le périmètre de l'intercommunalité.

Parallèlement, le législateur a aménagé une possibilité de maintien de ces syndicats. Ainsi, lorsque la communauté de communes devient compétente, avant le 1er janvier 2026, en matière d'eau et d'assainissement, le maintien du syndicat doit être décidé, dans un délai de neuf mois, par le seul organe délibérant de la communauté de communes. Si le principe de la délégation est acté par l'intercommunalité, le maintien du syndicat est prolongé d'un an afin de permettre aux parties de prévoir, par convention, les conditions de la délégation.

La loi du 21 février 2022, dite « 3DS »7(*), a en outre permis, lorsque la communauté de communes devient compétente à titre obligatoire au 1er janvier 2026, le maintien par principe des syndicats de gestion des eaux préexistants, sauf délibération contraire de la communauté de communes.

C. COMPLEXITÉ EXCESSIVE ET INQUIÉTUDE LÉGITIME DES ÉLUS : UN STATU QUO DEVENU INTENABLE À L'APPROCHE DE L'ÉCHÉANCE DE 2026

Les assouplissements successifs consentis pour atténuer les effets d'un transfert obligatoire imposé aux communes en méconnaissance des réalités du terrain ont généré une situation d'une complexité considérable, tant sur le plan juridique que pratique.

Les associations d'élus entendues par le rapporteur au cours de ses travaux ont notamment souligné l'incompréhension et la confusion suscitées par les conventions de délégation, un dispositif peu opérationnel et dont l'intérêt ne semble pas avéré aux yeux des maires.

Le risque d'une augmentation de la facture pour les usagers, l'affaiblissement du lien entre le maire et ses administrés, la nécessité de maintenir une fine connaissance des réseaux existants ou encore l'absence de correspondance entre les périmètres intercommunaux et les bassins hydrographiques sont autant d'arguments qui plaident en faveur d'une gestion différenciée des compétences « eau » et « assainissement ».

La coexistence de communautés de communes ne souhaitant pas exercer ces compétences et de communes désireuses de préserver une gestion au plus proche des réalités de leur territoire démontre, s'il le fallait encore, le non-sens que constitue ce transfert obligatoire dont l'échéance approche désormais à grands pas.

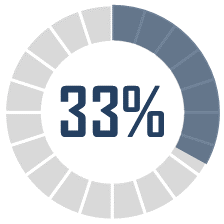

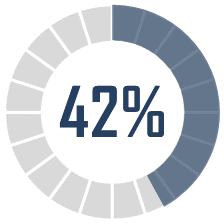

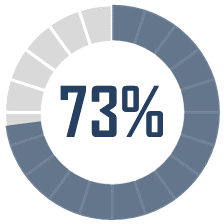

Les données transmises au rapporteur tendent à confirmer les réticences générées par l'intercommunalisation de ces compétences : seules 29 % des communes ont transféré la compétence « eau » à leur communauté de communes, tandis que 71 % d'entre elles exercent la compétence seule (14 %) ou dans le cadre d'une structure syndicale (57 %).

Communautés de communes exerçant une

compétence liée

à l'eau et l'assainissement au

1er octobre 2022

Sources : Direction générale des collectivités locales et base nationale sur l'intercommunalité (BANATIC)

Contraint de reconnaître ces difficultés, identifiées et exprimées depuis près de dix ans par le Sénat, le Gouvernement s'est engagé à aller vers un « assouplissement de l'obligation d'intercommunalisation fixée par la loi NOTRe » en permettant « une gestion de l'eau à l'échelle infra-communautaire », afin notamment de « tenir compte des particularités des zones de montagne et sous-denses »8(*).

Si la commission ne peut que se réjouir de cette prise de conscience, elle regrette qu'elle intervienne si tardivement et n'ait toujours pas, à ce jour, trouvé de traduction législative concrète.

III. À L'APPROCHE DE L'ÉCHÉANCE DE 2026, LA COMMISSION PLAIDE EN FAVEUR D'UNE SOLUTION RESPECTUEUSE DES LIBERTÉS COMMUNALES

A. LE DISPOSITIF DE LA PROPOSITION DE LOI : ASSOUPLISSEMENTS DE L'OBLIGATION DE TRANSFERT ET DÉROGATIONS EN FAVEUR DES COMMUNES DE MONTAGNE

La proposition de loi vise, en premier lieu, à créer une dérogation au bénéfice des communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération située en zone de montagne (article 1er). Pour ces intercommunalités, les compétences « eau » et « assainissement » redeviendraient facultatives et les communes ayant déjà transféré les compétences pourraient en obtenir la restitution.

Pour les communes membres d'une communauté de communes dont le territoire n'est pas situé en zone de montagne, le transfert des compétences « eau » et « assainissement » demeurerait obligatoire mais serait assorti de nouveaux assouplissements.

En particulier, l'article 2 tend à permettre la création de nouveaux syndicats infra-communautaires compétents en matière d'eau et d'assainissement, sous réserve de recueillir un avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDPI). Lors de la prise de compétence par la communauté de communes, que celle-ci intervienne avant le 1er janvier 2026 ou à cette date, tout syndicat existant au 1er janvier 2026 pourrait être maintenu par la voie de la délégation.

Parallèlement, l'article 3 entend permettre aux communes membres d'une communauté de communes n'ayant pas encore transféré les compétences « eau » et « assainissement » à l'intercommunalité de transférer, avant le 1er janvier 2026, ces compétences à un syndicat infra-communautaire. Au 1er janvier 2026, ces syndicats pourraient également être maintenus par la voie de la délégation.

L'article 4 vise, enfin, à étendre les possibilités d'intervention des départements en matière de gestion et d'approvisionnement en eau potable, afin de faciliter une gestion à une échelle dépassant les frontières de l'intercommunalité.

B. LA POSITION DE LA COMMISSION : POURSUIVRE LA RÉFLEXION EN VUE DE L'ÉLABORATION D'UNE SOLUTION CONCILIANT LIBERTÉ DES COMMUNES ET GESTION EFFICACE DE LA RESSOURCE

Depuis 2015, la commission s'est constamment opposée à l'intercommunalisation forcée des compétences « eau » et « assainissement », au nom du respect des principes de différenciation et de subsidiarité.

Si elle juge la mutualisation de ces compétences pertinente pour préserver la ressource en eau, elle considère que les communes et leurs intercommunalités sont les mieux placées pour apprécier l'échelle de cette mutualisation, dans un objectif d'efficacité et de pragmatisme.

En l'état, les dispositifs prévus par la proposition de loi ne permettent pas de donner, dans des conditions de sécurité juridique, toute la souplesse attendue, et le sort particulier fait aux seules communes de montagne n'apparaît pas justifié par des conditions suffisamment objectives, beaucoup d'autres communes connaissant les mêmes difficultés.

Si la commission estime que le principe du transfert obligatoire imposé par le Gouvernement en 2015 est le coeur du problème, elle considère néanmoins que des pas peuvent être faits, à tout le moins, pour assouplir dans un premier temps les modalités de mutualisation, en l'absence de transfert à l'intercommunalité.

Afin de poursuivre la réflexion jusqu'à la séance, la commission a décidé, à titre conservatoire, de ne pas adopter la proposition de loi afin de pouvoir discuter en séance du texte dans sa rédaction d'origine.

*

* *

Réunie le mercredi 5 juin 2024, la commission n'a pas adopté la proposition de loi.

En conséquence, en application du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion portera sur le texte initial de la proposition de loi, lors de son examen en séance publique prévu le 13 juin 2024.

EXAMEN DES ARTICLES

Article

1er

Caractère facultatif du transfert des compétences «

eau » et « assainissement » aux communautés de

communes et d'agglomération situées en zone de montagne et

faculté de restitution de ces compétences

L'article 1er vise à rétablir le caractère facultatif de l'exercice des compétences « eau » et « assainissement » par les communautés de communes et les communautés d'agglomération dont tout ou partie du territoire est situé en zone de montagne.

Il tend, en outre, à créer une faculté de restitution des compétences « eau » et « assainissement » au bénéfice des communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération dont tout ou partie du territoire est situé en zone de montagne et qui, ayant déjà procédé au transfert de ces compétences à l'intercommunalité, souhaiteraient en récupérer l'exercice.

Approuvant l'objectif poursuivi par cet article, la commission s'est toutefois interrogée sur l'opportunité de créer une dérogation spécifique aux zones de montagne, au regard du principe d'égalité devant la loi. Jugeant que les conditions pour garantir la sécurité juridique du dispositif n'étaient pas réunies, et en cohérence avec sa position globale sur la proposition de loi, elle n'a pas adopté l'article 1er.

1. Le transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux intercommunalités : une obligation contestée malgré plusieurs aménagements

1.1. Le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » : une intercommunalisation à marche forcée

a) Une obligation de transfert à l'initiative du gouvernement dans le cadre de la loi « NOTRe »

Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « NOTRe », les compétences « eau » et « assainissement » relevaient de deux régimes distincts :

- pour les communautés d'agglomération : les compétences « eau » et « assainissement » étaient optionnelles, figurant au sein d'une liste de six groupes de compétences proposées aux communautés d'agglomération, qui devaient en exercer au moins trois9(*) ;

- pour les communautés de communes : tandis que la compétence « eau » constituait une compétence facultative10(*), la compétence « assainissement » était optionnelle11(*), figurant au sein d'une liste de sept groupes de compétences proposées aux communautés de communes, qui devaient en exercer au moins trois.

Dans sa version initiale, le projet de loi « NOTRe » ne prévoyait pas le transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération. Lors du vote en première lecture à l'Assemblée nationale, sans aucune étude d'impact préalable, le Gouvernement a déposé des amendements visant à intégrer ces compétences au sein du bloc de compétences obligatoires de ces deux catégories d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

Alors que le Sénat s'était opposé à l'obligation de transfert de ces compétences en deuxième lecture, la mesure a été réintroduite par la commission mixte paritaire. Face aux réserves exprimées par le Sénat, elle a toutefois fait l'objet d'un compromis puisque l'échéance du transfert a été repoussée au 1er janvier 2020.

La loi « NOTRe »12(*) de 2015 a ainsi instauré, à l'initiative du Gouvernement, une obligation de transfert des compétences « eau » et « assainissement » des communes vers les communautés de communes et les communautés d'agglomération.

b) Une obligation de transfert à laquelle le Sénat s'est opposé de façon constante

Soucieux de préserver la liberté des communes et d'assurer le respect du principe de subsidiarité, le Sénat a constamment réaffirmé son opposition au caractère obligatoire du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, conduisant le législateur à assouplir cette obligation13(*).

Dès le 23 février 2017, le Sénat a adopté, à l'unanimité, une proposition de loi de Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues visant au maintien des compétences « eau » et « assainissement » dans les compétences optionnelles des communautés de communes14(*). Plusieurs propositions de loi similaires, visant à rétablir le caractère facultatif des compétences « eau » et « assainissement » ou à assouplir l'obligation de transfert, ont été déposées au cours des dernières années et des derniers mois15(*).

Le 16 mars 2023, le Sénat a adopté une proposition de loi de Jean-Yves Roux et plusieurs de ses collègues, visant à permettre une gestion différenciée des compétences « eau » et « assainissement ». Telle qu'adoptée par le Sénat, ce texte tend à mettre un terme au transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes, tout en organisant la restitution de ces compétences au profit des communes qui souhaiteraient en récupérer l'exercice et en assouplissant les modalités de délégation desdites compétences à une commune ou un syndicat infra-communautaire.

Traduisant les recommandations formulées par le groupe de travail du Sénat sur la décentralisation présidé par Gérard Larcher en juillet 2023, la proposition de loi visant à rendre aux élus locaux leur pouvoir d'agir, déposée le 22 mars 2024 par François Noël Buffet, Mathieu Darnaud, Françoise Gatel et Jean François Husson, a réaffirmé la position constante du Sénat en faveur du caractère facultatif du transfert des compétences « eau » et « assainissement ».

1.2. Les aménagements à l'obligation de transfert : une solution imparfaite et source de complexités

a) Le report au 1er janvier 2026 du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes

La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, dite « Ferrand »16(*), a créé une possibilité de report du transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes.

En effet, elle a permis aux communes membres d'une communauté de communes qui n'exerce pas les compétences « eau » ou « assainissement » de s'opposer au transfert obligatoire de deux compétences ou de l'une d'entre elles à l'intercommunalité si, avant fin 2019, au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de la population délibéraient en ce sens. À condition de réunir cette minorité de blocage, le transfert de compétence a ainsi été repoussé au 1er janvier 2026.

Par la suite, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, dite « Engagement et proximité », a facilité les modalités de ce report, en :

- étendant la minorité de blocage aux cas où la communauté de communes exerce les compétences « eau » et « assainissement » sur une partie du territoire seulement ou n'exerce qu'une partie de ses compétences ;

- permettant aux communautés de communes de se prononcer jusqu'au 1er janvier 2020, régularisant ainsi les délibérations intervenues entre le 1er juillet 2019, et cette nouvelle échéance ;

- octroyant aux communes membres d'une communauté de communes la possibilité de s'opposer à la prise de compétence de leur intercommunalité lorsque celle-ci, alors qu'elle n'exerçait pas ou seulement partiellement ces compétences, se prononce sur leur exercice après le 1er janvier 2020.

b) La délégation des compétences « eau » et « assainissement » à un syndicat ou à une commune : une dérogation encadrée

La loi « Engagement et proximité » de 201917(*) a introduit un mécanisme de délégation de tout ou partie des compétences « eau » et « assainissement » d'une communauté de communes vers l'une de ses communes membres ou un syndicat infra-communautaire.

La délégation à un syndicat de communes est toutefois particulièrement encadrée18(*) puisque le syndicat délégataire doit être existant au 1er janvier 2019 et être inclus en totalité dans le périmètre de l'intercommunalité.

Parallèlement, le législateur a aménagé une possibilité de maintien de ces syndicats. En effet, lorsque la communauté de communes devient compétente, avant le 1er janvier 2026, en matière d'eau et d'assainissement, le maintien du syndicat doit être décidé, dans un délai de neuf mois, par le seul organe délibérant de la communauté de communes. Si le principe de la délégation est acté par l'intercommunalité, le maintien du syndicat est prolongé d'un an afin de permettre aux parties de prévoir, par convention, les conditions de la délégation.

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite « 3DS », a permis, lorsque la communauté de communes devient compétente à titre obligatoire au 1er janvier 2026, le maintien par principe des syndicats de gestion des eaux préexistants, sauf délibération contraire de la communauté de communes.

1.3. La nécessité d'une gestion différenciée et conforme au principe de subsidiarité : un constat aujourd'hui largement partagé

Désireux de « faire vivre les principes de différenciation et de subsidiarité »19(*), le Sénat a constamment insisté sur la nécessité de préserver un exercice différencié des compétences « eau » et « assainissement », en particulier pour les communes rurales ou de montagne. À cet égard, la fixation du niveau d'exercice de ces compétences ne peut être uniforme et ne doit pas faire fi des spécificités et des considérations matérielles propres à chaque territoire.

Interrogée par le rapporteur, l'association des maires de France et des présidents d'intercommunalité (AMF) a, en ce sens, estimé « que les communes et leurs intercommunalités sont les mieux placées pour apprécier l'échelle pertinente de mutualisation des services et organiser efficacement leur exercice en fonction notamment des caractéristiques de la ressource, de la répartition de la population, du périmètre des infrastructures et des contraintes financières ».

D'après les données communiquées par la direction générale des collectivités locales (DGCL)20(*) au rapporteur, 3 600 communes exerceraient encore aujourd'hui la compétence « eau » de façon isolée, c'est-à-dire hors intercommunalité ou syndicat. Ainsi, seules 29 % des communes ont transféré la compétence « eau » à leur communauté de communes, tandis que 71 % d'entre elles exercent la compétence seule (14 %) ou dans le cadre d'une structure syndicale (57 %).

À l'instar d'un certain nombre de députés ayant récemment exprimé des positions proches de celles défendues par le Sénat depuis plusieurs années, le Président de la République, à l'occasion de la présentation du « Plan eau » le 30 mars 2023 dans les Hautes-Alpes, a fait part de sa volonté de construire « un modèle pluriel différencié qui repose sur l'intelligence des élus de terrain et de la diversité du territoire ».

Si le Sénat ne peut que se réjouir de cette prise de conscience du Gouvernement21(*), il regrette que ces engagements n'aient toujours pas, à ce jour, trouvé de traduction concrète en dépit des nombreuses initiatives sénatoriales destinées à répondre aux attentes légitimes des élus locaux en la matière.

2. Rétablissement du caractère facultatif du transfert et faculté de restitution des compétences « eau » et « assainissement » au bénéfice des communes situées en zone de montagne

2.1. La dérogation à l'exercice obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » par les communautés de communes et d'agglomération situées en zone de montagne

L'article 1er tend à modifier les articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT)22(*) afin de créer une dérogation au transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » au profit des communes membres des communautés de communes ou de communautés d'agglomération dont tout ou partie du territoire est situé en zone de montagne.

Pour ces deux catégories d'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, la mention de la compétence « eau » et de la compétence « assainissement » au sein de la liste des compétences obligatoirement exercées23(*) par l'intercommunalité serait complétée pour prévoir une dérogation dans les cas où « tout ou partie » de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération « est situé en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ».

Ne seraient donc plus soumises à l'obligation de transfert des compétences « eau » et « assainissement » les communes qui sont membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération en tout en partie classée en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, dite « loi Montagne »

Définition législative des zones de montagne

(Article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)

« Les zones de montagne [...] comprennent, en métropole, les communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus :

« 1° Soit à l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ;

« 2° Soit à la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ;

« 3° Soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap, résultant de chacun d'eux pris séparément, est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations visées aux 1° et 2° ci-dessus. »

Le champ du dispositif résultant de la rédaction de l'article 1er est large dans la mesure où il suffirait qu'une partie seulement de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération soit considérée comme située en zone de montagne pour que l'ensemble des communes membres de ces intercommunalités puissent bénéficier de la dérogation à l'obligation de transfert des compétences « eau » et « assainissement ».

L'article 1er permettrait ainsi aux communes membres d'une communauté de communes qui n'ont pas encore transféré ces compétences de les conserver lorsqu'aura lieu, au 1er janvier 2026, le transfert de compétences.

Qu'elles appartiennent à une communauté de communes ou une communauté d'agglomération située en zone de montagne, les communes concernées bénéficieraient également d'une faculté de restitution des compétences « eau » et assainissement ».

2.2. La faculté de restitution des compétences « eau » et « assainissement » par les communautés de communes et d'agglomération situées en zone de montagne

L'article 1er tend, de façon complémentaire, à créer une faculté de restitution des compétences « eau » et « assainissement » au bénéfice des communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération située en zone de montagne.

Ce mécanisme concerne l'ensemble des communes membres d'une communauté d'agglomération - qui exercent ces compétences depuis le 1er janvier 2020 - ainsi que les communes ayant déjà transféré ces compétences à leur communauté de communes mais souhaitant en récupérer l'exercice.

Cette restitution de compétence pourrait intervenir à tout moment et concerner tout ou partie des compétences « eau » et « assainissement ». Le dispositif octroie aux communes le pouvoir de décider d'une telle restitution : en effet, il suffirait qu'une majorité des conseils municipaux des communes membres se prononce en ce sens pour que la communauté de communes ou la communauté d'agglomération « rende » les compétences à l'ensemble de ses communes membres.

Afin d'éviter qu'une minorité de communes ne se retrouve dans l'impossibilité d'exercer à nouveau les compétences « eau » et « assainissement » en cas de majorité défavorable à une restitution de compétences, l'article 1er prévoit que dès lors qu'il existe un accord sur cette demande entre la communauté de communes d'une part, et une ou plusieurs communes d'autre part, la restitution peut avoir lieu.

Les délibérations prévoyant la restitution devraient définir le coût des dépenses liées aux compétences ainsi restituées et les taux représentatifs de ce coût pour la communauté ou de communes ou la communauté d'agglomération et pour leurs communes membres, dans les conditions de droit commun fixées par l'article 85 de la loi de finances pour 200624(*) en cas de retrait d'une compétence transférée à l'EPCI.

Enfin, la restitution de compétences serait prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés.

3. S'interrogeant sur l'opportunité d'un régime dérogatoire réservé aux communes de montagne, la commission appelle à poursuivre la réflexion

Opposée à l'obligation de transfert des compétences « eau » et « assainissement » depuis 2015, la commission s'est prononcée à plusieurs reprises en faveur du rétablissement de son caractère facultatif au profit des communes membres d'une communauté de communes.

Néanmoins, la mesure prévue à l'article 1er n'a pas pleinement emporté l'adhésion de la commission, qui a jugé nécessaire de poursuivre la réflexion en vue d'aboutir à un dispositif permettant de concilier la liberté des communes et sécurisation de leur situation juridique.

En premier lieu, la commission s'est interrogée sur l'opportunité de créer une dérogation spécifique aux zones de montagne, alors même que de nombreuses communes rurales sont confrontées à des difficultés similaires.

D'après les chiffres communiqués par la direction générale des collectivités locales (DGCL) au rapporteur, 58 communautés d'agglomération et 288 communautés de communes sont composées de communes situées en tout ou partie en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, représentant un total de 5 488 communes. Dans des départements situés ou en tout ou partie en zone de montagne, 25 % des communes appartenant à une communauté de communes ont transféré la compétence « eau », pour une moyenne nationale s'élevant à 29 %.

À l'aune de ces données, il n'est pas certain que la situation des communes de montagne en ce qui concerne l'exercice de la compétence « eau » soit de nature à justifier de façon suffisamment objective une telle différence de traitement par rapport à d'autres communes situées en zones sous-denses.

À cet égard, la commission ne juge pas indispensable de remettre en cause le transfert, effectif depuis le 1er janvier 2020, des compétences « eau » et « assainissement » vers les communautés d'agglomération, fussent-elles situées en zone de montagne. Une telle mesure risquerait de provoquer une forte insécurité juridique, alors même que les associations d'élus qualifient la situation des communautés d'agglomération de « relativement stable »25(*).

En second lieu, dans sa rédaction actuelle, le dispositif n'apparaît pas pleinement opérationnel. La création d'une dérogation à l'obligation de transfert au profit des communes situées en zone de montagne aurait pour conséquence de faire coexister deux régimes distincts, une situation potentiellement source de confusion et de complexité.

En particulier, l'article 1er ne prévoit aucun dispositif à destination des communes qui obtiendraient une restitution des compétences « eau » et « assainissement » sans l'avoir sollicitée. En effet, il suffirait que la moitié des conseils municipaux délibèrent en faveur de la restitution des compétences pour que l'ensemble des communes membres « récupèrent » la compétence. Les communes minoritaires pourraient ainsi obtenir la restitution de compétences qu'elles ne souhaitent plus exercer.

De même, l'article 1er ne prévoit aucune disposition particulière pour stabiliser les conventions de délégation et ne prend, dès lors, pas suffisamment en compte les situations créées sous l'empire du cadre législatif actuel.

Pour l'ensemble de ces raisons, la commission n'a pas souhaité adopter l'article 1er, considérant qu'une réflexion plus globale méritait d'être engagée sur le périmètre, le contenu et les modalités d'une telle dérogation.

La commission n'a pas adopté l'article 1er.

Article

2

Assouplissement des modalités de délégation, par les

communautés de communes, des compétences « eau » et

« assainissement » à des syndicats infra-communautaires

L'article 2 vise à faciliter la délégation des compétences « eau » et « assainissement » par les communautés de communes aux syndicats de communes inclus en totalité dans le périmètre de l'intercommunalité.

À cet effet, il entend permettre une telle délégation aux syndicats créés entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2026, alors que cette faculté est aujourd'hui réservée aux syndicats infra-communautaires existants au 1er janvier 2019. Parallèlement, le dispositif proposé tend à faciliter le maintien de ces syndicats : cette dérogation serait ainsi ouverte à tout syndicat compétent en matière d'eau et d'assainissement, inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes et existant au moment du transfert de ces compétences à l'intercommunalité.

La commission a considéré la possibilité de créer et maintenir de nouveaux syndicats infra-communautaires délégataires des compétences « eau » et « assainissement » comme une souplesse appréciable mais insuffisante, en raison notamment du manque d'efficacité et d'attractivité des conventions de délégation. Par conséquent, et en cohérence avec sa position globale sur la proposition de loi, elle a décidé de ne pas adopter l'article.

1. La délégation des compétences « eau » et « assainissement » par une communauté de communes à un syndicat : une faculté encadrée

1.1. La délégation des compétences « eau » et « assainissement » : un aménagement à l'obligation de transfert de ces compétences aux communautés de communes

a) La délégation de compétences par la communauté de communes à un syndicat infra-communautaire

Afin d'atténuer les effets de l'obligation de transfert - devant intervenir au plus tard le 1er janvier 202626(*) - des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes, le législateur a prévu une faculté encadrée de délégation de ces compétences aux communes membres, d'une part, et à des syndicats infra-communautaires, d'autre part.

Ainsi, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, dite « Engagement et proximité »27(*), a institué un mécanisme de délégation de tout ou partie des compétences « eau » et « assainissement » aux communes membres d'une communauté de communes28(*) ou à un syndicat.

En application de l'article L. 5214-1629(*) du code général des collectivités territoriales (CGCT), les compétences « eau » et « assainissement » peuvent être déléguées à un syndicat de communes, à condition de respecter les conditions suivantes :

- le syndicat doit être existant au 1er janvier 2019 ;

- le syndicat doit être inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes.

Le législateur a donc entendu exclure la possibilité de créer de nouveaux syndicats infra-communautaires auxquels les compétences « eau » et « assainissement » seraient déléguées par la communauté de communes.

La délégation, qui conduit à l'exercice par le syndicat des compétences « eau » et « assainissement » au nom et pour le compte de la communauté de communes, doit faire l'objet d'une convention entre les parties, approuvée par leurs assemblées délibérantes, précisant la durée et les modalités d'exécution de la délégation.

b) Le maintien des syndicats lors du transfert des compétences « eau » et « assainissement »

· Les syndicats regroupant des communes appartenant à au moins deux EPCI à fiscalité propre : « représentation-substitution » de la communauté de communes

Lorsque la communauté de communes vient à exercer les compétences « eau » et assainissement », elle est substituée à ses communes membres lorsque celles-ci sont groupées au sein d'un syndicat de communes comprenant des communes extérieures à la communauté30(*), ou au sein d'un syndicat mixte.

Dans ce cas, en application du II de l'article L. 5214-21 du CGCT, le syndicat de communes devient alors un syndicat mixte31(*), et ni les attributions du syndicat ni son périmètre ne sont modifiés.

La création de syndicats exerçant les compétences « eau » et/ou « assainissement » composés de communes membres d'EPCI à fiscalité propre distincts est toujours possible32(*). Dans ce cas, le transfert obligatoire de ces compétences au 1er janvier 2026 entraînera l'application du mécanisme de « substitution-représentation » décrit ci-dessus.

· Les syndicats inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes : un maintien possible mais strictement encadré

Le transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes devrait en principe entraîner la dissolution33(*) des syndicats de communes dont le périmètre est identique ou inclus en totalité dans celui de la communauté34(*).

Le législateur a toutefois organisé le maintien, sous conditions, des syndicats infra-communautaires exerçant les compétences « eau » et « assainissement ».

En l'état actuel du droit, tel qu'il résulte des aménagements issus de la loi « Engagement et proximité » de 201935(*) et de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, dite « 3DS 36(*)», il convient de distinguer deux cas de figure :

- lorsque le transfert de compétences a lieu avant le 1er janvier 2026 : le syndicat préexistant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes est maintenu jusqu'à neuf mois suivant la prise de compétences, l'organe délibérant de l'EPCI devant se prononcer, dans ce délai, sur le principe d'une délégation de compétences à ce syndicat. Le cas échéant, le syndicat est maintenu sous réserve de conclure et faire approuver par les organes délibérants respectifs une convention de délégation dans un délai d'un an. Si, à l'issue de ce délai d'un an, une convention de délégation n'a pas été conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, le syndicat est dissous ou voit ses compétences réduites ;

- lorsque le transfert de compétences a lieu au 1er janvier 2026 : le syndicat préexistant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes est maintenu par principe, sauf délibération contraire de l'organe délibérant de la communauté de communes.

Ces règles ne s'appliquent qu'aux syndicats infra-communautaires existants en 1er janvier 2019, ce qui exclut, en l'état actuel du droit, la possibilité pour les communes créer de tels syndicats en vue de bénéficier de leur maintien « par principe » au 1er janvier 2026.

1.2. La « subdélégation » des compétences « eau » et « assainissement » à un syndicat infra-communautaire : un outil complexe et peu opérationnel

Entendue par le rapporteur, l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité (AMF) a rappelé que les conventions de délégation instaurées par la loi « Engagement et proximité » de 2019 « demeurent incomprises » et « suscitent des confusions avec l'idée d'un retour possible de la compétence ». L'intérêt de ce dispositif conventionnel, dont l'utilisation est jugée « éparse », ne semble pas avéré aux yeux des maires.

La direction générale des collectivités locales (DGCL) a indiqué au rapporteur que le recours à la délégation des compétences « eau » et « assainissement » demeurait faible. En effet, d'après une enquête qu'elle a conduite en 2021 auprès des préfectures, seules 39 %37(*) des préfectures ont déclaré avoir connaissance d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération ayant eu recours à ce dispositif.

D'après les services de l'État, cette situation s'explique par l'existence d'une certaine défiance des élus vis-à-vis de la délégation de compétence, perçue comme l'ajout d'un échelon supplémentaire attentatoire à l'autonomie de gestion du délégataire. Sans être totalement ignoré des acteurs locaux, ce mécanisme n'a pas donc su emporter leur conviction.

2. L'assouplissement des modalités de délégation de ces compétences et des conditions de maintien des syndicats infra-communautaires

2.1. Des modalités de délégation assouplies : la possibilité de déléguer les compétences « eau » et « assainissement » à des syndicats infra-communautaires créés entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2016

Le I de l'article 2 tend à assouplir les conditions dans lesquelles une communauté de communes peut déléguer tout ou partie des compétences « eau » et « assainissement » à un syndicat de communes.

À cet effet, il vise à modifier le quatorzième alinéa du I de l'article L. 5214-16 du CGCT afin de supprimer la condition d'existence au 1er janvier 2019 actuellement exigée pour que le syndicat puisse bénéficier d'une telle délégation. Ainsi, la délégation pourrait être effectuée au profit d'un syndicat de communes « existant au 1er janvier 2026 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes ».

La nouvelle rédaction proposée par l'article 2 de la proposition de loi aurait pour conséquence de permettre la délégation de tout ou partie des compétences « eau » et « assainissement » à des syndicats infra-communautaires créés entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2026.

La création d'un nouveau syndicat infra-communautaire intervenant après l'entrée en vigueur de la présente proposition de loi serait soumise à l'avis conforme de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDPI), présidée par le préfet.

Le b) du I de l'article 2 procède, en outre, à une correction légistique38(*).

2.2. Le maintien facilité des syndicats infra-communautaires compétents en matière d'eau et d'assainissement

Le II de l'article 2 tend à adapter en conséquence les modalités de maintien des syndicats infra-communautaires compétents en matière d'eau et d'assainissement, en modifiant l'article 14 la loi « Engagement et proximité ».

Le dispositif reprend ainsi les deux cas de figure actuellement prévus par la loi, en supprimant la condition d'existence au 1er janvier 2019 :

- lorsque la prise de compétence de la communauté de communes intervient avant le 1er janvier 2026, tout syndicat existant et compétent en matière d'eau et d'assainissement pourra serait maintenu pendant neuf mois. Au cours de ces neuf mois, l'intercommunalité pourrait se prononcer sur le principe de la délégation, permettant ainsi le maintien des syndicats pour un an supplémentaire (dans les conditions prévues par la loi « Engagement et proximité » et rappelées supra) ;

- lorsque les compétences « eau » et « assainissement » sont transférées au 1er janvier 2026, les syndicats existants seraient maintenus par la voie de la délégation, sauf délibération contraire de la communauté de communes (conformément à ce qui était prévu par les dispositions introduites par la loi « 3DS », qui réservaient toutefois cette règle aux syndicats existants au 1er janvier 2019).

L'évolution proposée des règles de maintien des syndicats infra-communautaires exerçant les compétences « eau » et « assainissement » aurait ainsi deux principales conséquences par rapport au droit existant :

- d'une part, les communautés de communes pourraient déléguer les compétences « eau » et « assainissement » à des syndicats infra-communautaires créés après le 1er janvier 2019 et bénéficier d'une faculté de maintien de ces derniers au moment de leur prise de compétence, que celle-ci intervienne avant le 1er janvier 2026 ou à cette date ;

- d'autre part, les communes n'ayant pas encore transféré les compétences « eau » et « assainissement » pourraient créer un syndicat compétent en matière d'eau et d'assainissement, afin de bénéficier de son maintien « automatique » au moment du transfert obligatoire de compétence qui interviendra au 1er janvier 2026.

3. Un assouplissement bienvenu mais insuffisant du fait de l'inefficacité du mécanisme de délégation des compétences

Si la commission juge bienvenu le premier pas que constitue la possibilité de créer de nouveaux syndicats infra-communautaires délégataires des compétences « eau » et « assainissement », elle regrette que cet assouplissement repose sur le seul mécanisme de « subdélégation » dont l'inefficacité est désormais admise par la quasi-totalité des acteurs concernés.

En effet, le dispositif prévu à l'article 2 se limite à permettre aux communautés de communes compétentes de déléguer les compétences « eau » et « assainissement » tout en autorisant, au moment de la prise de compétences de l'intercommunalité, le maintien, par la voie de la délégation, de syndicats créés postérieurement à 2019.

Or, les auditions menées par le rapporteur ont mis en lumière un constat largement partagé : les conventions de délégation des compétences « eau » et « assainissement » créés en 2019 demeurent un mécanisme peu efficace et source de confusion pour les élus locaux.

Si la « subdélégation » constitue une souplesse supplémentaire non dépourvue d'intérêt, elle ne saurait suffire à préserver l'autonomie des communes dans leur choix de mutualisation des compétences « eau » et « assainissement ». Par conséquent, la commission n'a pas adopté l'article 2.

La commission n'a pas adopté l'article 2.

Article

3

Faculté de transfert direct des compétences

« eau » et « assainissement »

à un syndicat infra-communautaire avant le 1er janvier 2026

L'article 3 vise à permettre aux communes membres d'une communauté de communes n'ayant pas encore transféré les compétences « eau » et « assainissement » à l'intercommunalité de transférer, avant le 1er janvier 2026, ces compétences à un syndicat infra-communautaire.

Si elle partage l'objectif qui consiste à assouplir les modalités de mutualisation des compétences « eau » et « assainissement », la commission a jugé le dispositif insuffisamment opérationnel et en cohérence avec sa position globale sur la proposition de loi, n'a pas adopté l'article.

1. Le transfert des compétences « eau » et « assainissement » est encadré par des dispositions spéciales

1.1. Le transfert des compétences « eau » et « assainissement » vers les communautés de communes : des modalités dérogatoires

Rendu obligatoire par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « NOTRe », le transfert des compétences « eau » et « assainissement » est régi par des dispositions dérogeant au droit commun39(*) des transferts de compétences. Ces dispositions prévoient notamment la possibilité du « blocage » du transfert de ces compétences par 25 % des communes représentant 20 % de la population40(*) [voir le commentaire de l'article 1er].

En cas de transfert de ces compétences aux communautés de communes avant le 1er janvier 2026 - date à compter de laquelle le transfert devient obligatoire -, la règle de la « minorité de blocage » s'applique sans pouvoir être contournée par l'application des dispositions générales régissant les transferts de compétences.

En effet, le Conseil d'État a jugé, dans une décision en date du 29 juillet 202041(*), que l'existence d'un régime particulier régissant le transfert des compétences « eau » et « assainissement » devait conduire à écarter l'application des règles de droit commun. En l'espèce, alors que les communes membres avaient usé de leur pouvoir de « blocage », repoussant le transfert obligatoire au 1er janvier 2026, la communauté de communes avait ultérieurement approuvé le transfert au titre des compétences facultatives susceptibles d'être exercées par les communautés de communes au titre de l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

1.2. L'exercice des compétences « eau » et « assainissement » par un syndicat de communes membres d'une communauté de communes : une dérogation circonscrite

a) La « subdélégation » des compétences de la communauté de communes vers un syndicat infra-communautaire

Pour répondre aux difficultés rencontrées par les communautés de communes, le législateur42(*) a créé, à titre dérogatoire, un mécanisme de délégation des compétences « eau » et « assainissement » à des syndicats infra-communautaires [voir le commentaire de l'article 2].

Très encadrée, cette faculté conduit à une « subdélégation » de ces compétences : la communauté de communes, devenue compétente en matière d'eau et d'assainissement, en délègue l'exercice à un syndicat de communes inclus en totalité dans son périmètre. Une convention détermine alors les modalités d'exécution et la durée de cette délégation, les compétences étant exercées au nom et pour le compte de l'autorité délégante43(*).

b) Le transfert des compétences « eau » et « assainissement » des communes vers un syndicat de communes

Le transfert des compétences « eau » et « assainissement » par des communes qui en ont conservé l'exercice jusqu'au 1er janvier 2026 n'est pas encadré de façon aussi précise par le législateur.

Lorsqu'il s'effectue au profit d'un syndicat dont le périmètre dépasse celui de la communauté de communes, le transfert des compétences « eau » et « assainissement » par les communes semble toutefois admis44(*). Au 1er janvier 2026, les communautés de communes devenant compétentes en matière d'eau et d'assainissement seront alors substituées à leurs communes membres au sein de ce syndicat45(*).

Les communes membres d'une communauté de communes qui n'ont pas encore transféré les compétences « eau » et « assainissement » peuvent, d'après une interprétation confirmée au rapporteur par la direction générale des collectivités locales (DGCL), transférer ces compétences à un syndicat infra-communautaire existant, en application de l'article L. 5211-7 du CGCT.

En revanche, le cadre législatif actuel ne permet pas la création de nouveaux syndicats compétents en matière d'eau et d'assainissement. Cette interprétation découle de l'intention du législateur, qui a seulement entendu permettre le maintien des syndicats infra-communautaires existants au 1er janvier 2019, compétents en matière d'eau et d'assainissement, par voie de délégation, excluant a contrario la possibilité de créer de nouvelles structures syndicales infra-communautaires.

En tout état de cause et en l'état actuel du droit, seuls peuvent être maintenus, par la voie de la délégation, les syndicats existants au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Ainsi, au-delà du 1er janvier 2026, l'exercice desdites compétences par un syndicat infra-communautaire ne pourra s'opérer qu'à l'issue d'une « subdélégation ».

2. La création d'une faculté de délégation, avant le 1er janvier 2026, des compétences « eau » et « assainissement » à un syndicat infra-communautaire

L'article 3 tend à permettre aux communes n'ayant pas encore transféré les compétences « eau » et « assainissement » à la communauté de communes dont elles sont membres de transférer ces compétences à un syndicat infra-communautaire, avant le 1er janvier 2026.

Il modifierait l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement, dite « Ferrand » - fixant les conditions de report de la prise de compétences au 1er janvier 2026 - afin d'autoriser explicitement les communes à transférer ces compétences au profit d'un syndicat, sous réserve de respecter deux conditions :

- le syndicat doit être inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes ;

- le transfert doit intervenir avant le 1er janvier 2026.

Le transfert pourrait intervenir après délibération des conseils municipaux des communes membres concernées.

En s'insérant au sein de l'article 1er de la loi « Ferrand », la faculté de transfert à un syndicat infra-communautaire prévue à l'article 3 fait office « d'alternative » au transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes : le transfert au syndicat se substituerait au transfert à l'intercommunalité.

Le dispositif entend ainsi permettre le maintien, au-delà du 1er janvier 2026, des syndicats infra-communautaires compétents en matière d'eau et d'assainissement, sans qu'il ne soit nécessaire de passer par la voie de la « subdélégation »46(*) de la communauté de communes vers le syndicat. En effet, le droit en vigueur ne permet le maintien des syndicats infra-communautaires que par la voie de la délégation47(*).

3. La position de la commission

Si elle partage la volonté d'assouplir les modalités de mutualisation des compétences « eau » et « assainissement » en renforçant la liberté des communes dans le choix de l'échelle la plus pertinente pour leur exercice, la commission a jugé ce dispositif insuffisamment opérationnel.

Dans sa rédaction actuelle, le mécanisme prévu à l'article 3 ne suffirait pas à permettre un maintien pérenne de l'exercice des compétences « eau » et « assainissement » par un syndicat infra-communautaire. Autrement dit, le transfert à un tel syndicat ne se substituerait pas à l'intercommunalisation devant intervenir 1er janvier 2026.

En effet, tandis que les compétences « eau » et « assainissement » figurent parmi les compétences obligatoires des communautés de communes (I de l'article L. 5214-16 du CGCT), le dernier alinéa du IV de l'article 14 de la loi « Engagement et Proximité » ne permet le maintien des syndicats compétents en matière d'eau et d'assainissement que « par la voie de la délégation ». Concrètement, un syndicat qui aurait reçu un transfert de compétences de la part d'une ou plusieurs communes avant le 1er janvier 2026 ne pourrait, à compter de cette date, être maintenu que par la voie de la « subdélégation ».

La commission a considéré qu'il convenait de poursuivre la réflexion visant à concevoir une alternative efficace à l'intercommunalisation des compétences « eau » et « assainissement », sans obliger les communes à recourir à la « subdélégation », un mécanisme peu efficace et opérationnel [voir commentaire de l'article 2]. En conséquence, elle n'a pas adopté l'article 3.

La commission n'a pas adopté l'article 3.

Article

4

Intervention des départements en matière de gestion de

l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine

L'article 4 vise à étendre les possibilités d'intervention des départements en matière de gestion et d'approvisionnement en eau potable, afin de faciliter une gestion à une échelle dépassant les frontières de l'intercommunalité.

Il tend ainsi à confier aux départements, en soutien au bloc communal, une capacité d'intervention, en matière de production, du transport et du stockage d'eau potable, en leur permettant d'intervenir dans le cadre d'un mandat de maîtrise d'ouvrage ou via l'adhésion à un syndicat mixte ouvert.

Souscrivant à l'objectif poursuivi par ces dispositions, la commission a néanmoins décidé, en cohérence avec sa position globale sur la proposition de loi, de ne pas adopter cet article.

1. Le rôle des départements en matière de gestion de l'eau potable : des capacités d'intervention limitées

L'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) confie au bloc communal la compétence exclusive pour assurer la gestion du service d'eau potable48(*), de même que le service public d'assainissement des eaux usées49(*). Ces compétences ont été attribuées par le législateur à l'ensemble des catégories d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

Les départements, sur le fondement de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, sont compétents pour intervenir dans le domaine du « grand cycle de l'eau », notamment pour assurer l'approvisionnement en eau brute (c'est-à-dire l'eau n'ayant subi aucun traitement). En application de l'article précité, les départements peuvent, plus précisément, intervenir pour « l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence [...] visant [...] l'approvisionnement en eau ».

L'eau potable relevant de la compétence exclusive du bloc communal, l'intervention des départements en matière d'approvisionnement en eau potable est en principe exclue, y compris dans le cadre d'ouvrages multi-usages (approvisionnement pour la consommation humaine et à usage agricole).

Toutefois, demeurent des possibilités - restreintes - d'intervention des départements en matière de gestion de l'eau potable.

D'une part, le département peut fournir un appui financier au bloc communal, au titre de la solidarité territoriale. En effet, l'article L. 3211-1 du CGCT lui confère la compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale « dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes »50(*). Parallèlement, l'article L. 1111-10 du CGCT permet au département de participer, à leur demande, « au financement des projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes, leurs groupements, les établissements publics qui leur sont rattachés ». Sur ce fondement, les départements ont ainsi la faculté d'apporter un appui financier complémentaire au bloc communal pour des projets relatifs à l'eau potable.

D'autre part, le département peut apporter une assistance technique au bloc communal dans l'exercice de certaines compétences. À cet égard, l'article L. 3232-1-1 du CGCT prévoit que le département, pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, met une assistance technique à disposition des communes et des EPCI ne bénéficiant pas « des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences dans le domaine de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques [...] ».

Au-delà de ces facultés très encadrées, les départements ne peuvent pas intervenir en matière de gestion de l'eau potable, et ce, alors même qu'une structuration départementale des réseaux de production et de distribution d'eau est jugée pertinente par la plupart des associations d'élus entendues par le rapporteur.

2. Le dispositif proposé : étendre et sécuriser les capacités d'intervention des départements au soutien du bloc communal

L'article 451(*) vise à étendre les capacités d'intervention des départements dans la gestion de l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine. Il propose, à ce titre, deux types de mécanisme permettant de mieux associer les départements à l'exercice de cette compétence relevant du bloc communal.

En premier lieu, le I tend à autoriser52(*) les EPCI et les syndicats mixtes compétents à confier aux départements, à titre gratuit, un mandat de maîtrise d'ouvrage53(*) en vue de la production, du transport et du stockage d'eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l'approvisionnement en eau. Une telle faculté devrait être expressément prévue par les statuts de l'EPCI ou du syndicat intéressé.

En second lieu, le II entend permettre54(*) la création de syndicats mixtes ouverts associant, d'une part, des syndicats mixtes fermés55(*) ou des EPCI56(*) et, d'autre part, un ou plusieurs départements limitrophes, en vue d'exercer tout ou partie des compétences relatives à la production, au transport et au stockage d'eau destinée à la consommation humaine.

Entendue par le rapporteur, l'association Départements de France a indiqué que ces nouvelles dispositions permettraient, en particulier, de confier aux départements des « projets de rénovation des canalisations des réseaux d'approvisionnement en eau potable ou encore de mise en place d'interconnexions » ainsi que « la maîtrise d'ouvrage de travaux d'hydraulique (prises d'eau, retenues d'eau brutes, canaux) en vue de l'irrigation ou de la production d'hydroélectricité ».

3. Si la commission juge pertinent de mieux associer les départements à la gestion de l'eau potable, elle n'a pas adopté l'article, en cohérence avec sa position sur l'ensemble du texte

La commission souscrit pleinement au dispositif prévu à l'article 4, en ce qu'il contribuerait à renforcer la cohérence territoriale, la sécurisation de l'approvisionnement et l'interconnexion des réseaux de distribution d'eau potable, en particulier en zone rurale.

L'intervention des départements permettrait ainsi d'apporter des moyens techniques et financiers supplémentaires et nécessaires au bloc communal, au service d'une meilleure gestion de la ressource en eau.

Toutefois, en cohérence avec sa position sur le texte dans son ensemble, la commission n'a pas adopté l'article 4.

La commission n'a pas adopté l'article 4.

EXAMEN EN COMMISSION

__________

M. François-Noël Buffet, président. - Nous en venons au rapport sur la proposition de loi visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement ».

M. Alain Marc, rapporteur. - Pour la deuxième fois en l'espace d'un an, notre commission se réunit pour examiner une proposition de loi relative à la gestion des compétences « eau » et « assainissement ».

L'examen du texte déposé par notre collègue Jean-Michel Arnaud, qui entend apporter une réponse à cette problématique qui nous préoccupe régulièrement, intervient dans un contexte particulier à plusieurs égards.

D'une part, la proposition de loi de notre collègue Jean-Yves Roux, adoptée le 16 mars 2023 par le Sénat, a été inscrite à l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée nationale par le groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (LIOT) : deux textes ayant un objet similaire seront donc examinés le même jour - à savoir le 13 juin 2024 - en séance publique dans les deux chambres !

D'autre part, l'échéance du 1er janvier 2026, date à compter de laquelle doit intervenir le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes, approche à grands pas. Plus que jamais, nous avons le devoir d'apporter une réponse sans équivoque aux inquiétudes exprimées par les élus locaux sur le terrain.

Je suis conseiller municipal d'une petite commune de 215 habitants et conseiller d'une petite communauté de communes de 5 200 habitants, dont j'ai été président pendant quelques années. Dans nos territoires ruraux et de montagne, l'intercommunalisation forcée des compétences « eau » et « assainissement » n'est pas en phase avec les capacités techniques et financières des communes.

Pour cette raison, je partage pleinement l'objectif poursuivi par Jean-Michel Arnaud : il nous faut redonner de la souplesse aux communes, qui doivent pouvoir juger de l'échelle la plus pertinente pour l'exercice des compétences « eau » et « assainissement », conformément à la position constamment défendue par le Sénat depuis près de dix ans.

En matière d'eau et d'assainissement, le Gouvernement a brutalement remis en cause la liberté des communes par le biais de simples amendements déposés à l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) en 2015. L'objectif poursuivi était de rendre obligatoire le transfert de ces compétences aux communautés de communes et d'agglomération, à l'instar de ce qui était déjà prévu pour les communautés urbaines et les métropoles.

Notre assemblée s'est opposée à ce transfert obligatoire, consciente des difficultés qu'il allait poser à certaines communes rurales et de montagne. Lors de la commission mixte paritaire qui s'était alors tenue, le Parlement avait trouvé un compromis en reportant le transfert obligatoire au 1er janvier 2020.

Il s'agissait d'un premier aménagement obtenu par le Sénat, qui a été suivi d'une longue série. En 2018, la loi dite « Ferrand » a permis le report l'échéance au 1er janvier 2026, sous réserve que les communes parviennent à réunir une « minorité de blocage » ; en 2019, la loi dite « Engagement et proximité » a prévu la possibilité de déléguer les compétences « eau » et « assainissement » à une commune membre de la communauté de communes ou à un syndicat infra-communautaire.

Cette faculté est toutefois très encadrée : le syndicat doit être existant au 1er janvier 2019 et être inclus en totalité dans le périmètre de l'intercommunalité. Les communes ne peuvent donc pas créer un nouveau syndicat pour bénéficier de cette faculté de délégation. Le maintien du syndicat lors du transfert est, de surcroît, subordonné à une décision de l'organe délibérant de la communauté de communes.

En 2022, la loi du 21 février relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (3DS) a apporté un assouplissement supplémentaire en permettant le maintien par principe des syndicats infra-communautaires existants lors de la prise de compétence de l'intercommunalité au 1er janvier 2026, sauf délibération contraire de la communauté de communes.

Si le cadre législatif n'évolue pas, le transfert des compétences aura lieu au 1er janvier 2026, avec d'importantes conséquences pour les communes. Tout d'abord, les 3 600 communes qui exercent seules la compétence « eau » seront contraintes de la transférer. J'ajoute que ces communes dites « isolées » n'ont aucune difficulté en termes de qualité et de quantité de l'eau, et qu'elles ont déjà réalisé l'interconnexion avec d'autres syndicats.

Ensuite, les syndicats infra-communautaires actuellement compétents ne pourront être maintenus que par la voie de la « subdélégation » soumise à l'accord de l'intercommunalité. Enfin, dans les syndicats regroupant des communes appartenant à plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), la communauté de communes viendra se substituer à ses communes membres dans le syndicat.

Les assouplissements successifs consentis pour atténuer les effets d'un transfert obligatoire imposé aux communes en méconnaissance des réalités du terrain ont créé une situation d'une grande complexité. Les associations d'élus m'ont notamment fait part de l'incompréhension et de la confusion suscitées par les conventions de délégation.

Le risque d'une augmentation de la facture pour les usagers, l'affaiblissement du lien entre le maire et ses administrés, la nécessité de maintenir une fine connaissance des réseaux existants ou encore l'absence de correspondance entre les périmètres intercommunaux et les bassins hydrographiques sont autant d'arguments qui plaident en faveur d'une gestion différenciée de ces compétences.

La coexistence de communautés de communes ne souhaitant pas exercer ces compétences et de communes souhaitant préserver une gestion au plus proche des réalités de leur territoire démontre, s'il le fallait encore, le non-sens que constitue ce transfert obligatoire dont l'échéance approche désormais à grands pas. De surcroît, l'évaluation des actifs ne pourra en aucun cas être réalisée d'ici au 1er janvier 2026, sans oublier le risque de voir les recours se multiplier devant les tribunaux administratifs.

La proposition de loi que nous examinons repose sur deux principaux axes. D'une part, l'article 1er vise à créer une dérogation au bénéfice des communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération située en zone de montagne. Pour ces intercommunalités, les compétences « eau » et « assainissement » redeviendraient facultatives et les communes ayant déjà transféré les compétences pourraient en obtenir la restitution.

Pour les communes membres d'une communauté de communes dont le territoire n'est pas situé en zone de montagne, le transfert des compétences « eau » et « assainissement » demeurerait obligatoire, mais serait assorti de nouveaux assouplissements prévus aux articles 2 et 3. Ainsi, de nouveaux syndicats infra-communautaires pourraient être créés avant 2026 ; au moment de la prise de compétence par la communauté de communes, tout syndicat pourrait être maintenu par la voie de la délégation, sauf délibération contraire de l'intercommunalité.

Par ailleurs, les communes membres n'ayant pas encore transféré les compétences « eau » et « assainissement » à l'intercommunalité pourraient les transférer à un syndicat infra-communautaire avant le 1er janvier 2026.

Enfin, l'article 4 vise à étendre les possibilités d'intervention des départements en matière de gestion et d'approvisionnement en eau potable, afin de faciliter une gestion à une échelle dépassant les frontières de l'intercommunalité.

J'avais initialement envisagé de vous proposer de réaffirmer la position adoptée par notre commission puis le Sénat en son entier en 2023, à l'occasion de l'examen de la proposition de loi de Jean-Yves Roux, dont j'avais été le rapporteur.

Toutefois, face à l'imminence de l'échéance de 2026, notre priorité doit être de protéger les communes contre une intercommunalisation « brutale » des compétences « eau » et « assainissement ». Si le coeur du problème demeure le transfert obligatoire, je considère que des « pas » peuvent être faits pour assouplir, dans un premier temps, les modalités de mutualisation.

En l'état, les dispositifs prévus par la proposition de loi ne permettent pas d'offrir toute la souplesse et la sécurité juridique attendues. Nous attendons donc, de la part du Gouvernement, des assouplissements et des garanties en termes de calendrier, car certains préfets et grands syndicats de l'eau sont à l'oeuvre pour inciter nos collègues maires à anticiper ces évolutions. Par ailleurs, l'opportunité d'une dérogation spécifique pour les communes de montagne mérite d'être discutée et soulève des interrogations du point de vue de l'égalité devant la loi.

Afin de poursuivre la réflexion jusqu'à la séance et dans la perspective de trouver rapidement une solution, je vous propose de retirer mes amendements.

Je vous propose, à titre conservatoire, de ne pas adopter la proposition de loi, afin que la discussion en séance publique puisse s'engager sur la proposition de loi dans sa rédaction originale.

J'appelle le Gouvernement, qui n'a que trop tardivement pris conscience des difficultés liées à l'intercommunalisation forcée que nous dénonçons ici depuis dix ans, à prendre ses responsabilités et à tenir les engagements qu'il a pris devant le Sénat dans le sens d'une gestion différenciée et respectueuse des particularités des zones de montagne et sous-denses.

Aussi, je me réserve le droit de vous proposer, au stade de la séance publique, des amendements en ce sens. Dans ce dossier, nous avançons de manière collaborative et transpartisane, afin de répondre aux attentes de nos communes. Comment accorder du crédit à une démarche très descendante qui entend mobiliser les intercommunalités, alors que leurs périmètres n'ont pas été définis en fonction des bassins hydrographiques ?

Le Sénat prône, comme il l'a toujours fait, une démarche ascendante, en écoutant les remontées du terrain et en accordant suffisamment de souplesses, de sorte que cette compétence puisse s'exercer dans de bonnes conditions. Je rappelle que l'enjeu réside avant tout dans notre capacité à assurer à tous les usagers une eau de bonne qualité et en quantité suffisante.

M. Jean-Michel Arnaud, auteur de la proposition de loi. - Je salue le travail de synthèse du rapporteur. Depuis 2015, nous réitérons notre volonté d'apporter des assouplissements et de la liberté dans l'organisation des compétences « eau » et « assainissement » dans les territoires. L'objectif avec ce texte ne consiste aucunement à créer une insurrection territoriale en remettant en cause des choix volontaires de transferts de compétences vers les intercommunalités, à l'exception des zones de montagne, territoires spécifiques pour lesquels je souhaite introduire une souplesse dans le cadre de l'article 1er. Je souligne d'ailleurs qu'il y a là l'opportunité d'appliquer, pour une fois, l'article 8 de la loi « Montagne » de 1985, qui crée de la différenciation territoriale.